Provincia di Torino

Ivrea (TO) : Cappella dei tre Re

Storia del sito:

In origine intitolata alla Beata Maria Vergine della Stella, fu fatta edificare, in sobria architettura romanica, dalla comunità di Ivrea, intorno al 1220, dopo il passaggio di san Francesco d’Assisi che ne aveva consigliato la fondazione sembra per ottenere la protezione dalla grandine.

La dedicazione della cappella fu variata nella seconda metà del XVII secolo, quando fu costruita la nuova chiesa Santuario di Monte Stella, a metà del colle.

L’edificio fu rimaneggiato nel 1754 ed in quest’epoca fu aggiunta la sacrestia. In seguito fu lasciata in abbandono e andò in rovina. Nel 1980 si iniziò il restauro e fu costruito il sentiero che dal piazzale sottostante conduce alla chiesetta.

La cappella è meta del pellegrinaggio che si svolge nel giorno dell’Epifania, in cui si celebrano i tre Re Magi e che, per antica deliberazione pontificia, vale ai fedeli una indulgenza plenaria.

Descrizione del sito:

Il piccolo edificio ha facciata a capanna intonacata che presenta un oculo sopra il portale e due finestrelle ai lati.

Della costruzione romanica rimane l’abside semicircolare, il cui intonaco esterno non permette di valutare la muratura, ma che presenta a sud una rara monofora a doppio sguancio di forma rettangolare, rara nel Canavese. Invece le pareti laterali presentano la muratura a vista.

L’interno della cappella, ad un’unica navata con volta a botte, muri spessi, pochissime aperture e pavimento in pietra e cocciopesto è oggi spoglio. Sin verso il 1980,sull’altare della cappella era posto un gruppo scultoreo composto cinque statue lignee (i tre re Magi, s. Giuseppe e la Madonna col Bambino) risalente all’ultimo quarto del XV secolo ed eseguito da un ignoto scultore, che raffigura l’Adorazione dei Magi, ora conservato presso il “Museo Civico Garda”.

Al di sotto dello scialbo che ricopre l’interno della cappella è recentemente affiorato, sulla parete sinistra, un affresco, databile verso la fine del XV secolo (circa 1480) o inizi del XVI, raffigurante una Adorazione del Bambino con ai due lati le figure di san Rocco e di san Sebastiano (omaggio probabile allo scampato pericolo della peste scoppiata in quegli anni). La critica recente attribuisce l’affresco, restaurato nel 2004, a un valente pittore che si ispira con evidenza allo Spanzotti (e in particolarmente alla Adorazione del Bambino e Santi Vescovi di Rivarolo Canavese) ma che, per alcuni versi, pare non immemore della lezione aostana di Antoine de Lonhy.

Informazioni:

La cappella sorge in cima alla collina dioritica anticamente detta Monte Pautro, in seguito Monte Stella, dal qual è raggiungibile tramite un breve sentiero ciottolato che parte dal Santuario. Viale Monte Stella, 22

Links:

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Tre_Re

https://www.chieseromaniche.it/Schede/1456-Ivrea-Tre-Re.htm

Fonti:

Immagini dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

31 gennaio 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Avigliana (TO): Cappella della Madonna del Ponte

Storia del sito:

La cappella, intitolata ufficialmente alla Madonna della Neve e ora di proprietà privata, si erge su una piccola altura isolata, denominata anticamente Porcairano, a fianco del fiume Dora Riparia. La posizione strategica del monticello, posto al centro di importanti vie di comunicazione, attirò gli interessi della potente abbazia della Novalesa che nel 1245 acquisì la tenuta dal miles Petrus de Chamusso, in cui forse era già presente una casa-forte (ora convertita ad abitazione), costruendovi una cappella ed un ponte che diede il nome di comodo all’edificio.

Fatta eccezione per il periodo compreso tra il 1431 e il 1467 circa, in cui la tenuta fu al centro di una contesa in particolare con la comunità aviglianese, il Porcairano rimase sotto il diretto controllo del centro monastico novalicense fino alla seconda metà del Cinquecento, quando venne affidato inizialmente a privati e, in seguito, al convento di Sant’Agostino di Avigliana.

Il beneficio, persa ormai la sua importanza, venne quindi lasciato all’incuria sostanzialmente fino alla sua privatizzazione, seguita alla soppressione napoleonica degli agostiniani aviglianesi. Nonostante i drastici interventi ottocenteschi avessero modificato l’aspetto del Porcairano, la cappella conservò il suo impianto medievale con presbiterio quadrato chiuso da volta a crociera, decorato all’esterno da motivi fittili ad archetti, ed una navata occidentale antistante.

Gli affreschi, che dovevano in origine decorare buona parte dell’edificio, vennero solo parzialmente liberati dalla scialbatura ottocentesca da Giacinto Genero, allora proprietario della tenuta, tra gli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso. Questi lavori fecero emergere diversi frammenti di un ciclo pittorico sulle pareti del presbiterio e lungo il lato destro della navata (ora adibita a deposito e chiusa da un muro verso l’area presbiteriale).

Descrizione del sito:

Attualmente la chiesa conserva all’esterno parti di un fregio in cotto che correva tutt’intorno al sottotetto; il fregio è formato da eleganti intrecci di arcatelle ogivali e in alcuni suoi peducci conserva decorazioni antropomorfe.

All’interno, nella zona del sacello, sulla parete sud, disposti su due registri sono le scene: Visitazione e Adorazione dei Pastori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, tutte opere da collegare strettamente ad alcuni cicli di affreschi della precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e realizzati certamente da un raffinato maestro di ambito jaqueriano. Si devono istituire rapporti stretti fra questi affreschi e quelli dipinti da un anonimo maestro in ambito jaqueriano che lavorò a Ranverso nella cappella delle Storie della Vergine; in particolare si deve poi notare la forte affinità che esiste fra i volti dei tre re Magi della Madonna del Ponte e alcuni Profeti dipinti da Jaquerio nel presbiterio di Ranverso. Un ulteriore elemento di raccordo con Ranverso è costituito dal velario decorativo che è affrescato nella parte bassa della chiesetta: è assai simile a quello che appare in alcune parti della chiesa di Ranverso ed è formato da un drappo rosso con bordi di ricca pelliccia.

La parete nord in gran parte è ricoperta ancora dallo scialbo, emergono tuttavia alcuni elementi di grande interesse fra cui spicca una scritta, posta a metà della parete, con un nome ed una data: “… de Sarrola, MCCCCXXVI …”

Nella parete inferiore, al di sotto della scritta, si scorge l’Ultima Cena (1425-1430 c.) di iconografia singolare; tutti gli apostoli sono infatti inseriti in gotiche nicchie, quasi frati seduti negli stalli di un coro.

Nella zona che costituiva la navatella per i fedeli si vedono, sulla parte sud della muraglia, libere da intonaci, due figure: un bel San Pietro e l’elegante immagine di San Michele arcangelo rivestito di armatura argentea e mantello, mentre colpisce con la lancia il drago e con l’altra mano regge la bilancia.

L’armatura dell’Arcangelo ha ginocchiere e spallacci con protomi leonine, come nel San Michele del Castello di Fenis. I colori, attenuati dal tempo, sono in prevalenza argentei e rosati, con tocchi di ocra dorata per le protomi e corallo pallido per il mantello.

Informazioni:

Via Madonna del Ponte, 13 – Proprietà privata.

Links:

Bibliografia:

Bonicatto Simone, Intorno a Giacomo Jaquerio. Gli affreschi della Madonna del Ponte di Avigliana e alcune riflessioni sulla pittura tardogotica nel Piemonte nord-occidentale, in: “Studi di Storia dell’Arte” Todi (Pg) n. 32 – 2021, Editart 2022

Ruffino Italo; Reviglio della Veneria Maria Luisa (a cura di), Il Millennio Composito di San Michele della Chiusa – Documenti e Studi interdisciplinari per la conoscenza della vita monastica clusina – Vol. I”, Melli Editrice, Borgone di Susa (To), 1996, pp. 61-64.

Fonti:

Fotografie di Daniele Baroetto da: https://www.facebook.com/groups/269597446741/permalink/10153908239326742/

Data compilazione scheda:

19 dicembre 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora

Buttigliera Alta (TO) : Cappella della “Madonna dei Boschi”

Storia del sito:

La cappella conserva affreschi quattrocenteschi, quindi fu edificata prima della metà del XV secolo, ma mancano documenti che forniscano notizie sulla sua origine. Nella Cappella si trova anche un’immagine di san Benedetto, che potrebbe forse rimandare a un antico luogo di culto dei Benedettini favorito dalla vicinanza con l’abbazia di San Michele della Chiusa.

È la cappella votiva campestre più importante sul territorio di Buttigliera Alta.

La cappella fu per lungo tempo alle dipendenze degli Antoniani della Precettoria di Ranverso, tuttavia nell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano non ci sono documenti che riguardino nei secoli precedenti il XVII secolo.

In documenti del Seicento, invece, la cappella incomincia ad apparire come loro proprietà. Gli Antoniani evidenziano un interesse costante per le sue necessarie forniture liturgiche, i restauri e i diversi abbellimenti.

Nel corso del Settecento la cappella è riconosciuta come “Membro della Commandaria di S. Antonio” e “spettante” come proprietà ai Canonici Regolari Antoniani e è chiaramente rappresentata nel Cabreo del 27 aprile 1729 dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano.

Probabilmente profanata durante una delle molteplici guerre ed invasioni, fu nuovamente benedetta il 6 giugno 1773 dal Priore Bartolomeo Borghese dopo autorizzazione della Curia Metropolitana del 24 aprile dello stesso anno, con solenne processione di tutta la popolazione.

Con la soppressione degli Antoniani nel 1776, per l’aspetto religioso la cappella fu unita al territorio parrocchiale di Buttigliera Alta, che ne curò attivamente la conservazione; invece la proprietà passò all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

La Cappella della Beata Maria Vergine dei Dolori / Madonna Addolorata, popolarmente detta Madonna dei Boschi, nel 1855-56 fu ristrutturata ed ampliata e di questi lavori, costati 2800 lire, restano nell’Archivio Mauriziano numerosi documenti.

Con la ricostruzione, riprese nuova vita e nuovo vigore la devozione alla Madonna dei Boschi durante tutta la seconda metà dell’Ottocento. Nel Novecento, tra alterne vicende, continuò a essere un punto di riferimento religioso importante per gli abitanti della zona.

Descrizione del sito:

La Cappella della Madonna dei Boschi è composta da un sacello, con una navata sul davanti verso ovest e piccole costruzioni sul fianco nord. La descrizione corrisponde in gran parte a quella del 1777 contenuta nella relazione della Visita Pastorale dell’arcivescovo di Torino Francesco Luserna Rorengo dei marchesi di Rorà.

La cappella custodisce un notevole patrimonio d’arte: affreschi del Quattrocento e del Seicento e due pregevoli pitture murali dell’Ottocento.

Gli affreschi del XV secolo, a est, dietro l’altare, raffigurano santa Caterina d’Alessandria, san Benedetto e santa Cristina di Bolsena, santa martire presente raramente negli antichi affreschi gotici del Piemonte e qui forse perché la Cappella è posta sulla Via Francigena dove i luoghi di culto a lei dedicati erano molti. “Le eleganti e sinuose figure di Cristina e Caterina sono lavori nei quali appare evidente l’influsso dello stile di Giacomo Jaquerio, perciò riconducibili ad un seguace dell’artista torinese”, scrivono Cifani e Monetti.

Gli affreschi Secenteschi, sulla parete destra del sacello, raffigurano sant’Antonio abate e a sinistra sant’Isidoro in preghiera; sulla volta quattro episodi evangelici – Gesù nell’Orto del Getsemani, la Flagellazione, La Salita al Calvario, La Risurrezione – resi dall’ignoto pittore con pennellate efficaci, rapide, fluide e colorate con discreto vigore che rivelano una cultura ancora tardo manierista.

Due affreschi di Giuseppe Guglielmino (Susa, 1813 – Giaveno, 1865),: uno del 1851 raffigurante Cristo deposto nel sepolcro, posto sulla parete est del sacello, aveva sostituito una più antica immagine di una Vergine con il Cristo morto. Il secondo intervento del Guglielmino per la cappella è del 1857 ed è un grande affresco: La pietà dei Fedeli, posto nel grande spazio vuoto rimasto dopo i lavori di ampliamento nella parete posta sul limitare tra il sacello e l’aula dei fedeli.

Informazioni:

Piazza Alpini

Links:

Bibliografia:

Parte del testo e alcune immagini da:

Cifani Arabella; Monetti Franco, L’inedita Cappella della Madonna dei Boschi (o della Madonna Addolorata) di Buttigliera Alta (Torino), in: “Arte Cristiana”, vol. 102, 2014, pp. 273-88

Fonti:

Immagini da wikimedia e dall’articolo sopra indicato.

Data compilazione scheda:

19 ottobre 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Vigone (TO) : Edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

Tutta la zona del pinerolese apparteneva nel 1300 ad un ramo collaterale dei Savoia, i Savoia-Acaja, la cui capitale era Pinerolo e che possedevano anche il titolo di Signori di Vigone. Il ramo Acaja si estinse dopo circa 120 anni e territori e titoli tornarono al ramo principale dei Savoia.

Vigone conserva un impianto medioevale con numerose case decorate in cotto, i portici che costeggiano tutta la via centrale, palazzi a torre degli Acaja.

1) Casa dei Principi d’Acaja e del Fidlè; secolo XIII-XIV, Piazza Palazzo Civico, 32.

Il bel palazzo medievale era la residenza vigonese degli Acaja; ha subito purtroppo delle modifiche nel corso dei secoli, che lo hanno parzialmente snaturato.

Di proprietà privata, non accessibile all’interno. L’esterno presenta muratura a vista con cornici marcapiano in cotto. Originariamente terminava con merlatura ghibellina o a “coda di rondine”, in seguito tamponata per formare un loggiato all’ultimo piano del palazzo.

Conserva finestre archiacute con bifore. (Immagine in alto e in basso)

2) Torre Acaja di Casa Cimossa, Via Umberto I, 23 (ang. Via Oggero Bessone)

Risale al XIV secolo e fu edificata come sede amministrativa dei beni dei principi d’Acaja.

Subì successive modifiche a partire dal XVII secolo.

Portico a pianterreno; primo piano con finestre originali tamponate parzialmente. Il secondo piano conserva larghe finestre archiacute (in origine forse con bifore) ed è concluso da cornice marcapiano in cotto. L’ultimo piano è un loggiato.

3) Casa Torre. Palazzo Famiglia Della Riva, secolo XV, Via Umberto I, 35

L’edificio è in muratura a vista con buche pontaie. Rimangono lacerti di cornici in cotto di finestre.

Purtroppo molto rimaneggiato e alterato: scomparse le finestre a bifora che sono state tamponate o nelle quali sono state inseriti infissi moderni.

4) Palazzo in Via Umberto I, 1. Conserva tracce delle cornici medievali in cotto del portico e della finestre al primo piano.

Informazioni:

Nel centro storico di Vigone.

https://www.parallelo45.com/p45gallery_display.asp?Foto=150&Cat=5001

Fonti:

Fotografie dai siti sopra indicati

Data compilazione scheda:

23 ottobre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.T.

Pinerolo (TO) : Museo Civico di Arte Preistorica

Descrizione del materiale esposto.

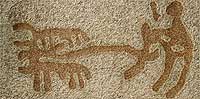

In tutti i continenti della terra sono state ritrovate espressioni (pitture, incisioni e sculture) di Arte Preistorica. Il Museo presenta una selezione di calchi tridimensionali che riproducono alcune tra le più rilevanti incisioni rupestri ritrovate in Europa.

Il percorso è suddiviso in 4 sale; la prima è dedicata a incisioni ritrovate in alcuni stati esteri, la seconda a incisioni presenti in Italia, la terza e la quarta all’area del pinerolese. La prima sezione presenta calchi di incisioni del Monte Bego (Valle delle Meraviglie e Val Fontanalba), nelle Alpi Marittime Francesi, di Tanum (nel nord del Bohuslän), in Svezia e della Galizia, in Spagna.

Nella seconda sezione sono esposti calchi di incisioni della grotta del Romito a Papasidero in Calabria (unico calco di un’incisione risalente al Paleolitico presente nel Museo), della Val Camonica, valle lombarda ricchissima di incisioni rupestri e di Monte Bracco, in provincia di Cuneo.

Nella terza sezione sono esposti calchi delle incisioni della Val Pellice e della Val Germanasca; nell’ultima sezione quelli della Val Chisone.

In questo percorso espositivo viene offerto al visitatore un duplice approccio alle immagini: quello oggettivo, che rimanda ai siti originari dove i calchi sono stati rilevati, e quello soggettivo, che lascia a ciascuno la libertà di interpretare queste antichissime figure, capaci ancora oggi di suscitare stupore ed emozioni.

Informazioni:

Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8. Tel. 3450868633

Email: museicivicipinerolo@munus.com

Fonti:

testo tratto da: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/arte-e-cultura/33-musei/84-museo-civico-di-arte-preistorica

Data compilazione scheda:

ottobre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: GAT

Chieri – frazione Pessione (TO) : Castello di Fortemaggiore

Storia e descrizione del sito:

La concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale (Fortemaggiore, Castelguelfo, Fontaneto, Mosi, Ponticelli e il castello di Mosetti, vedi schede relative) era indirizzata al controllo capillare e presidio di una zona agricola ricca di corsi d’acqua nella piana degradante verso il rio Banna. Tale processo prese avvio nel XII secolo e conobbe a cavallo di Duecento e Trecento una significativa accelerazione.

Il castrum Formagerii è già menzionato negli Statuti Civili di Chieri del 1313 ed è ancora menzionato con la stessa denominazione nel 1495.

Oltre al castrum vero e proprio caratterizzato dalla presenza di una torre rotonda, manufatto poco diffuso localmente, sopravvivono i muri perimetrali est e nord che racchiudevano una vasta corte centrale. Le cortine presentano un accurato apparecchio murario “testa-croce” con giunti di malta rigati e fascia decorativa a intonaco che mette in evidenza le mensole scalari. Non è possibile chiarire se e in che modo le cortine si collegassero all’edificio con torre. Sono ancora riconoscibili l’innesto di una cortina muraria che chiudeva il complesso a sud e tracce di una porta.

Informazioni:

Cascina di proprietà privata. Sito nella località di Fortemaggiore, poco discosto da Pessione a circa quattro chilometri da Chieri. (Chieri – Frazione Pessione -TO)

Fonti:

Fotografie 1, 2 e 3 GAT.

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, Edizioni Corriere, 1995.

– Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 95

A. A. SETTIA, L’incastellamento nel territorio chierese fra XI e XV secolo secondo le fonti scritte (cenni), in «Quaderni della sezione Piemonte Valle d’Aosta Istituto Italiano dei Castelli», I (1976), pp. 9-19.

Data compilazione scheda: settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: Mauro Marnetto – GAT

Chieri – frazione Pessione (TO) : Castelguelfo

Storia e descrizione del sito:

La concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale (Castelguelfo, Fortemaggiore, Fontaneto, Mosi, Ponticelli e il castello di Mosetti, vedi schede relative) era indirizzata al controllo capillare e presidio di una zona agricola ricca di corsi d’acqua.

Il castello fu dei Romagnano, degli Acaia e dei Provana e venne trasformato nel corso del XVIII secolo in residenza signorile dai Gautieri. Per l’impianto e l’apparato decorativo, l’edificio è stato datato alla metà del XIV secolo, anche se la prima traccia scritta compare in un documento del 1425.

La costruzione si presenta oggi come un massiccio parallelepipedo in laterizio, d’impianto regolare circondato da fossato. Le cortine murarie merlate sono difese da bertesche angolari decorate con fasce multiple di pseudo archetti in laterizio; l’ingresso è presidiato da una slanciata torre quadrata, che presenta una struttura muraria laterizia decorata, sotto il coronamento, da una fascia a mensole scalari. Tipologia comune a molte torri piemontesi.

Le trasformazioni del complesso ad uso residenziale, avvenute in epoca barocca, e soprattutto tra XIX e XX secolo con gusto neo gotico, hanno comportato l’inserimento di tre ordini di finestre in rottura di muro e altre modifiche nella divisione dei vani interni e nell’apparato murario, ma la struttura resta tuttora uno degli esempi più notevoli d’impianto fortificato regolare in territorio chierese.

Informazioni: Cascina di proprietà privata. Sito nella località omonima, poco discosto da Pessione a circa quattro chilometri da Chieri. (Via Castelguelfo – Chieri – Frazione Pessione -TO)

Fonti:

Fotografie 1, 2 e 3 GAT.

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, Edizioni Corriere, 1995.

– Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 96

A. A. SETTIA, L’incastellamento nel territorio chierese fra XI e XV secolo secondo le fonti scritte (cenni), in «Quaderni della sezione Piemonte Valle d’Aosta Istituto Italiano dei Castelli», I (1976), pp. 9-19.

Data compilazione scheda: settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: Mauro Marnetto – GAT

Trofarello (TO) : Castel Rivera

Storia e descrizione del sito:

Il Castello di Rivera non nasce come episodio fortificato isolato, ma all’interno di un preciso programma di fortificazione del territorio adottato dal Comune di Chieri tra XI e XIV secolo per il controllo della produzione agricola. La prima menzione del “castrum seu domun Riperiae” risale al 1352. Recenti studi hanno dimostrato come, molto probabilmente in castel Rivera sia da vedersi il castello di Celle, che nel 1228 i signori di Revigliasco, nell’atto di dedizione a Chieri, si riservavano di “castellare”. Decisiva a questo proposito appare la dichiarazione di Giovanni Vagnone dei signori di Trofarello, che nel 1482 affermava “quod dictum castrum Riperiae fuit et erat castrum Cellarum”.Si può così fissare il breve arco di tempo in cui venne edificato il castello definito dalle due principali date di costruzione: quella relativa alla torre centrale (post 1228) e quella relativa alla corte (ante 1352).

Posizionato all’estremo meridionale del territorio di Trofarello in contesto agricolo pianeggiante e ricco di corsi d’acqua, la pianta del castello si sviluppa attorno a una corte quadrata con cortine di lunghezza regolare e intersecate nei loro vertici da tre, un tempo quattro, torri angolari a sezione circolare e un tozzo torrione cilindrico, che costituiva il nucleo originario dell’insediamento, a metà del fronte orientale a fianco dell’ingresso. Si trattava di una fabbrica eccezionalmente moderna che già registrava la traslazione sulla cortina della torre maestra.

Particolarmente interessante sono gli apparati decorativi realizzati con motivi di mattoni ferrioli distribuiti sulle apparecchiature murarie di torri e cortine, con rilevante concentrazione sulla torre nord-est. Caratterizzata dall’uso di mattoni stracotti disposti di testa a comporre nella tessitura muraria motivi geometrici, (losanghe, triangoli rovesciati e chevron) . Come nel caso del castello dei Mosetti, anche qui il coronamento al di sotto dell’antico passo di ronda è decorato da un fregio a mensole scalari con una fascia a denti di sega. La scelta di nobilitare, nel suo assetto tardomedievale, il baluardo militare con tali apparati denota una matura consapevolezza che esula dai soli scopi difensivi: la dominazione chierese esigeva una manifesta rappresentazione del proprio prestigio.

La seconda fase costruttiva dopo il 1352, vide la costruzione di tre maniche residenziali addossate alle cortine perimetrali sud, ovest e nord da parte del consortile chierese dei Simeone dei Balbo. Completavano l’insieme un fossato con controscarpa.

Le condizioni in cui versa attualmente il complesso sono assai precarie.

Informazioni:

Cascina di proprietà privata. Sorge a sud dell’abitato di Trofarello, su un territorio prevalentemente agricolo ai limiti dell’area industriale di Trofarello (Str. Rivera del Bocchetto, 9).

Fonti:

Fotografie 1, 2 e 3 GAT.

Bibliografia:

PIOLATTO E., Castel Rivera: il regesto di un’antica fabbrica. Proposte metodologiche per il restauro, Tesi di Laurea. Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, a.a. 1996-97

– Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 105.

SETTIA A.A., L’incastellamento nel territorio chierese tra XI e XV secolo secondo le fonti scritte (cenni), in: Quaderni della Sezione Piemonte – Valle d’Aosta dell’Istituto Italiano dei Castelli”, I (1976).

Data compilazione scheda: settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: Mauro Marnetto – GAT

Chieri (TO) : Cascina fortificata di Fontaneto

Storia e descrizione del sito:

Fontaneto con Mosi, Ponticelli e il castello di Mosetti, sorge sulla cosiddetta ‘via Alta’, che collega Chieri a Santena: la concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale era indirizzata al controllo capillare di un territorio ricco di corsi d’acqua. Come gli altri nominati si tratta di edifici realizzati o riplasmati nel corso del XIV secolo, quando la base economica chierese era basata sulla coltivazione cerealicola e , dunque, dovevano fungere da castelli-deposito, forse di pertinenza comunale. Di certo sappiamo che se nel 1313 esisteva solo il toponimo Fontanetum, nel 1366 esisteva già qualche struttura, tanto che agli uomini locali al pari di quelli di altre località vicine, era ordinato dal vicario chierese di custodire il luogo giorno e notte.

Subì nel 1397 danneggiamenti anche gravi da parte delle truppe del condottiero di ventura Facino Cane. Nel 1495 è citata l’esistenza di un complesso piuttosto vasto, all’epoca posseduto da membri dell’hospicium dei Gribaudenghi. Nella seconda metà del XVI secolo è ripetutamente citato il castellum de Fontanè, parte del quale venduta nel 1591 da Gabriele Tana ai consignori di Santena. Nel 1748 i Savoia crearono la “contea di Fontaneto”, comprendente anche i Mosi, i Mosetti, Castelguelfo e Ponticelli per infeudarla dietro adeguato compenso a Giuseppe Levrotti e suoi successori.

Oggi si presenta come un massiccio corpo di fabbrica a due piani fuori terra separati da una cornice marcapiano in laterizi disposti a triangoli rovesciati sovrastati da una fascia “a denti di sega” sempre in mattoni con pochissime aperture (per di più moderne) al livello inferiore. Il fronte della casaforte si affaccia su una corte attorno alla quale si raccolgono le cascine, decorate con una semplice fascia marcapiano, che riprende quella dell’edificio principale. Se tale fascia delimitava la linea del tetto, è probabile che la sopraelevazione di tutti i fabbricati sia opera settecentesca dei Levrotti. Al centro della corte era presente un pozzo con tettuccio in coppi, ora non più esistente. Il complesso ha subito pesanti inserimenti di strutture moderne per l’adattamento alle esigenze del lavoro agricolo.

Informazioni: Cascina di proprietà privata. Seguendo la SS 29 Torino-Alba, immediatamente dopo l’ingresso dell’A21 TO-Piacenza deviare a sinistra in direzione di Chieri (Strada Vecchia di Chieri) fino alla località Fontaneto.

Fonti:

Le fotografie 1, 2 e 3 sono GAT.

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, Edizioni Corriere, 1995.

Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 102

Data compilazione scheda: settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: Mauro Marnetto – GAT

Santena (TO) : Torre di Ponticelli

Storia e descrizione del sito:

Ponticelli, con Mosi, Fontaneto e il castello di Mosetti, sorge sulla cosiddetta ‘via Alta’, che collega Chieri a Santena: la concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale era indirizzata al controllo capillare di un territorio ricco di corsi d’acqua. Il castrum de Ponticelli è menzionato per la prima volta nel 1260 quando entra a far parte della giurisdizione chierese. La torre, per i suoi caratteri architettonici è però successiva, forse realizzata non prima dell’inizio del XV secolo, dai Benso che, con altri consignori di Santena, già dal 1338 esercitavano giurisdizione sul luogo. La tradizione infatti indica tale castello come dimora estiva del ramo cadetto degli stessi marchesi Benso, divenuti in seguito conti di Cavour. In esso fecero testamento Manfrino Benso nel 1351 e Manfredo nel 1362. L’antica chiesa di Ponticelli viene anche nominata in una bolla di papa Alessandro III del 1176.

Si tratta di una torre a pianta circolare, oggi inglobata in una cascina, che spicca per l’elevato sviluppo verticale. Costituisce la sola parte rimasta di un complesso di maggiori dimensioni e si presenta integra ad eccezione della merlatura che doveva essere presente al di sopra della fascia di fregio laterizio che oggi la conclude. Tracce sul paramento indicano l’aggancio con muraglie non più esistenti. La balconata lignea che collega la torre alla cascina può suggerire interventi di restauro ottocenteschi. La torre ha svolto anche per un certo periodo il ruolo di campanile, documentato dalla presenza di una campana nella grande apertura presente nella parte superiore.

Informazioni:

Cascina di proprietà privata.

Seguendo la SS 29 Torino-Alba, immediatamente dopo l’ingresso dell’A21 TO-Piacenza deviare a sinistra in direzione di Chieri (Strada Vecchia di Chieri) dopo circa 100 metri svoltare a sinistra in via Longoria.

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, 1989

Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 99

Fonti:

Fotografie: Foto 1, 2 e 3 GAT.

Data compilazione scheda: settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza: Mauro Marnetto – GAT