Provincia di Vercelli

Varallo (VC) : Collegiata di San Gaudenzio e chiesa di S. Giovanni Battista

Storia e descrizione dei siti:

COLLEGIATA SI SAN GAUDENZIO

L’edificio sorse nel XIII secolo su di un promontorio roccioso. Dai documenti si evince che già nel 1248 la chiesa era dotata di un portico e di un campanile. L’edificio fu ampliato e ristrutturato tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. La Chiesa, eretta in collegiata nel 1669, dai primi decenni del Settecento subì una radicale trasformazione.

La chiesa ha una lunga scalinata divisa in tre rampe che le conferiscono un’eleganza architettonica unica, il loggiato è circondata da 28 archi e la parte bassa del campanile risulta essere l’unico resto della costruzione del 1248.

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Si trova ai margini della strada statale 299 in direzione di Alagna, alle porte di Varallo nel luogo chiamato Baraggiolo. La storia dell’edificio è strettamente legata a quella della famiglia Scarognini che la fece edificare nel 1439 e affidò la campagna decorativa al pittore novarese Johannes de Campo e al suo studio. Dopo alterne vicende, l’edificio seguì un declino, anche se vi furono restauri nel XVIII secolo. Analoga fondazione e storia ebbe l’ex oratorio di San Pietro, vedi http://archeocarta.org/varallo-vc-ex-oratorio-di-san-pietro-martire/

Attualmente la chiesa, con portico, ha una navata unica e un coro di marmo separato da una balaustra. L’unico altare laterale è sul lato nord.

Gli affreschi dipinti di Johannes de Campo nel 1439 sono purtroppo perduti. Un documento del 1663 ne dà una descrizione: su tutto l’arco trionfale e l’abside vi era un coro di angeli musicanti, l’incoronazione della Vergine e la Trinità fiancheggiata da san Giovanni Battista e sant’Antonio Abate. Ai loro piedi le figure dei donatori inginocchiati e sormontate dai loro stemmi. Vi erano i 12 profeti nell’intradosso, il Cristo Pantocratore (o Maiestas Domini) tra gli Evangelisti e alcune scene della vita di San Giovanni Battista.

Quel documento non parla di un’altra decorazione pittorica di De Campo che era sul muro nord, forse già ricoperto di calce (pratica usata dopo la peste del 1630). Di questi ultimi affreschi, recuperati parzialmente nel 1891, rimangono frammenti delle scene della Resurrezione (o Ascensione) di Gesù e della Pentecoste e possono essere datati verso il 1450, probabilmente una successiva campagna pittorica del de Campo.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0163 52288

Links:

http://www.comune.varallo.vc.it (per la Collegiata)

Fonti:

Fotografie archivio GAT. Ultima foto tratta nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020, http://prealp.msh-alpes.fr/fr/node/4752

Data compilazione scheda:

24 giugno 2004 – aggiornamento febbraio 2014 – giugno 2019. Revisione giugno 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Trino (VC) : Abbazia di Lucedio

Storia del sito:

La campagna fra Trino e Vercelli era, intorno al XII secolo, in gran parte incolta a causa della persistenza di ampie zone paludose e di foreste. Una delle regole dei monaci cistercensi era quella che imponeva la fondazione dei monasteri in zone deserte o in mezzo a terre vergini bisognose di essere dissodate o bonificate e messe a coltura. Affidare un territorio ai Cistercensi significava quindi compiere un investimento non solo economico ma anche politico perché si esercitava, attraverso l’abbazia, una forte influenza sulla popolazione. Il territorio a nord di Trino, quasi a ridosso del Po, fu donato ai Cistercensi dal marchese Rainero del Monferrato con l’evidente scopo di poter meglio controllare una strategica zona di confine con il sempre più potente comune di Vercelli. I monaci cistercensi, provenienti dal monastero francese di La Ferté, fondarono nel 1123 l’Abbazia di Lucedio. Il toponimo è attestato già nel 904; pare inoltre che vi fosse già un insediamento romano.

I lavori effettuati dai monaci furono quelli di incanalare i vicini corsi d’acqua e di dissodare la brughiera coltivando il riso e diffondendo la risicoltura in tutto il vercellese. Inizialmente veniva usato come spezia, poi sostituì il grano, molto più caro e raro, soprattutto in quel periodo.

I cistercensi utilizzarono un nuovo modello di sviluppo agricolo, più razionale e programmato, con le “grange” (insediamenti rurali produttivi che godevano di notevole autonomia rispetto alla sede abbaziale che l’aveva costituita, anche se a capo era stato messo un “converso”, cioè un laico che, dopo aver fatto voto di povertà e dopo aver donato i propri beni al monastero, diventava membro della comunità monastica).

Una volta consolidata la proprietà fondiaria, comparirono, anche se ancora sporadicamente, casi di affitto delle terre dell’abbazia (tra il XIV e il XV secolo) fino a che, con la trasformazione dell’abbazia in commenda (1457) affidata a Teodoro Paleologo, figlio del marchese Giangiacomo di Monferrato, venne meno l’autonomia rispetto a nobiltà e curia, che imponevano la riscossione di rendite e pensioni. A partire dal 1552, le grange vennero affittate dietro pagamento di un canone in denaro. Con la soppressione, al culmine del suo splendore, per ordine del Papa Pio VI, il 10 settembre 1784, l’abbazia con le grange lucediesi passò all’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Proprietà di Napoleone, durante la dominazione francese e poi, nel 1807, del Principe Borghese (cognato di Napoleone), nel 1818 fu acquistata in società dal Marchese Giovanni Gozani di San Giorgio, dal Marchese Francesco Benso di Cavour e da Luigi Festa.

Nel 1861 Lucedio fu comperata dal Marchese Raffaele de Ferrari duca di Galliera. Egli divenne così Principe di Lucedio in virtù di quanto fatto a vantaggio dello Stato Italiano. Dopo la sua morte il titolo ed i terreni passaro al nipote Marchese Andrea Carega Bertolini che, nel 1937, vendette la proprietà al Conte Paolo Cavalli d’Olivola, padre della attuale proprietaria, la Contessa Rosetta Clara Cavalli d’Olivola Salvadori di Wiesenhoff .

Attualmente il “Principato di Lucedio” è una grande azienda agricola che ingloba i resti dell’antica abbazia: la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, il Campanile, la Chiesa del Popolo, la Sala Capitolare, il Chiostro e il Refettorio. Anticamente aveva anche un mulino, ora scomparso.

Nel 2003-2009, nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione Europea, è stato realizzato il progetto di recupero storico-ambientale della chiesa abbaziale di Santa Maria di Lucedio

Descrizione del sito:

Appena entrati dal cancello principale, a sinistra, c’è la corte del Principato. A destra vi è la chiesa di Santa Maria di Lucedio, mentre alle spalle c’è la Chiesa del Popolo. Questa è la prima chiesa che si incontra entrando dal portone; è detta “del popolo” in quanto adoperata per celebrare le funzioni religiose, mentre quella di S. Maria restava ai monaci per le loro preghiere.

Il CAMPANILE della Chiesa abbaziale è a pianta ottagonale con quattro piani delimitati da una cornice con archetti, i piani inferiori con monofore e l’ultimo con belle bifore, gli ultimi due piani hanno gli archi delle finestre abbelliti da una cornice bicolore.

La sala capitolare è suddivisa in 9 campate da 4 colonne con archi.

Descrizione dei ritrovamenti:

All’interno della chiesa di Santa Maria, nel locale alla base del campanile, a destra dell’altare, è collocata la fronte del sarcofago marmoreo di “Mettia Valeriana”, del II sec. d.C. La lastra, che raffigura due fanciulli che sorreggono la tavola incorniciata con l’iscrizione su tre righe, fu riutilizzata nell’altomedioevo come copertura tombale con l’inserimento di due maniglioni in ferro.

Informazioni:

Gli edifici dell’antica abbazia sono aperti al pubblico tutti i giorni su prenotazione. Tel. 0161 81519 e 0161 81535

Link:

http://www.principatodilucedio.it

Bibliografia:

— Abbazia di Santa Maria di Lucedio, Biblioteca cistercense, Sagep Editori, Genova 2010.

Fonti:

Fotografie tratte nel 2006 dal sito internet: www.principatodilucedio.it.

Data compilazione scheda:

24 marzo 2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Trino (VC) : “Mansio di Rigomagus”

Storia del sito:

I primi scavi vennero iniziati nel novembre-dicembre 1969 dal Sig. Borla (museo di Trino). Dal marzo 1970 al 31 marzo 1973 proseguirono con la collaborazione di Domenico Molzino. La Soprintendenza alle Antichità del Piemonte intervenne con suoi lavori dal 19 febbraio al 12 marzo 1973. L’area di Trino corrispondeva nell’antichità, in base alle distanze fornite dalle fonti antiche, ad una tappa stradale romana sulla importante via pubblica da Ticinum (Pavia) ad Augusta Taurinorum (Torino) attraverso Laumellum (Lomello), Cuttiae (Cozzo) e Quadrata, oggi scomparsa, che si trovava nell’area della confluenza della Dora nel Po.

La tappa o mansio portava il nome di Rigomagus, di origine celtica, che era probabilmente il nome dell’insediamento civile più vicino, e le sue citazioni spaziano tra l’età imperiale (i vasi di Vicarello, che portano l’itinerario del percorso di fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C., dalla Spagna a Roma), il III secolo (l’Itinerario Antoniniano, elenco organizzato forse originariamente per Caracalla, ma trasformato in seguito in lista di tappe relative forse ad una ristrutturazione tetrachica dell’annona, soprattutto del grano) e il IV secolo (l’Itinerario Gerosolimitano o Burdigalense, percorso di un viaggio di pellegrinaggio dalla Gallia a Gerusalemme, datato al 333 d.C.).

Rigomagus è ancora citata in compilazioni geografiche altomedievali, la Cosmographia di un Anonimo Ravennate e la Geographia di Guido, databili tra VII e X secolo ma che utilizzavano materiali precedenti l’invasione longobarda della seconda metà del VI secolo. A questa data, però, il percorso al quale Rigomagus aveva appartenuto come mansio era in disuso, sostituito da una variante nord attraverso Vercelli, attestata da un miliario dedicato ai tetrarchi e ritrovato nell’area di Livorno e, nel Medioevo, dal toponimo strato Liburni.

In seguito il nome di Rigomagus scompare dai documenti e sembra non aver lasciato tracce neppure nella toponomastica locale, come avvenne invece in forma modificata per Quadrata. La menzione più antica di Trino sembra quella di una plebs Triclini inclusa nell’elenco più antico delle pievi vercellesi, databile al X secolo.

Descrizione del sito:

Le mansiones erano stazioni di sosta, poste a una giornata di marcia una dall’altra, lungo le vie consolari romane. Erano vaste costruzioni, atte ad accogliere, per il vitto e il pernottamento, i viaggiatori, i corrieri, le truppe in marcia e le loro cavalcature e i carriaggi, nonché il personale e i servizi annessi alla mansio. Nulla di preciso si sa sulle planimetrie delle mansiones, essendo, queste, tutte sparite.

Non ci sono elementi per una definitiva identificazione della funzione delle strutture scavate a Trino, anche se quella della mansio è stata a lungo la più diffusa. (Robino 2002)

Descrizione dei ritrovamenti:

La pianta mostra un complesso di costruzioni organicamente disposte, secondo un rigoroso senso logico e una visione ben precisa della loro funzione. Gli scavi (eseguiti dal Sig. Borla) hanno messo in luce: – un’area centrale di m 52 x 60, cintata da un muro sostenuto da contrafforti, circondata da abitazioni; – una tettoia larga m 3 circa, la quale correva lungo il perimetro interno del recinto, e che raccoglieva probabilmente laboratori, stalle, magazzini per rifornimento viveri per i viaggiatori e foraggi per gli animali; – due canalette in laterizio, di cui una per l’acqua potabile e l’altra per lo scolo delle acque del cortile; – una strada larga m 3,60 corrente attorno al recinto; – due aule basilicali con abside, contrapposte, all’esterno ovest del recinto; fra le due aule, due camere-bagno e un ambiente con varie canaletto; nel piano sopra le due aule (dalle robuste fondazioni) si presume si trovasse l’abitazione del prepositus della mansio; – altre abitazioni attorno al recinto, attribuibili ad alloggi, osterie e negozi fatti costruire da privati.

Informazioni:

Il sito, non visitabile, è in regione Le Verne che, amministrativamente, si trova a 500 metri oltre il confine del territorio trinese ed entro quello di Tricerro, a circa 4 km a nord di Trino e a 2 a ovest di Tricerro.

Bibliografia:

ROBINO M.,Osservazioni sulla cosiddetta Mansio di Rigomagus a Le Verne, In “Campagna e Paesaggio Nell’Italia Antica” [a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli], L’Erma di Bretschneider, Roma 2002 pp. 241-50.

BORLA, S., 1980, La mansio di Rigomagus, Trino.

NEGRO PONZI MANCINI M.M. (a cura di), 1989, S. Michele di Trino Studi trinesi, n. 8.

BORLA S., 1982, Trino dalla Preistoria al Medioevo, Società di storia e archeologia Tridinum.

Fonti:

Testo tratto dalle pubblicazioni di Borla e Negro Ponzi Mancini.

Data compilazione scheda:

1 ottobre 2003 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Trino (VC) : San Michele in insula

Storia del sito:

Nella prima metà del XIII secolo la chiesa è citata per la prima volta esplicitamente come plebana, anche se una plebs, senza l’indicazione del titolo, è attestata a Trino dal X-XI secolo. La chiesa, perdute le sue funzioni plebane nel XIII secolo, era semidistrutta agli inizi del ‘500, quando fu restaurata (accorciata e con proporzioni alterate) e utilizzata nuovamente come chiesa funeraria nel XVI-XVII secolo, come indicano gruppi di tombe in entrambe le navatelle e all’interno della facciata attuale.

Nel ‘700 la chiesa fu trasformata con l’inserimento di volte in stucco, prima sulle navatelle e poi sulla navata centrale, e con la costruzione di un pavimento rialzato in mattonelle nella terza campata della navata centrale. I personaggi sepolti nella chiesa tra IX e XIII secolo appartenevano certamente alla classe dominante, come dimostrano le bende o tessuti di lana con decorazione d’oro sulla testa e intorno al bacino, associate nell’ultima fase a casse con chiodi. Erano quindi presumibilmente membri o dipendenti della famiglia dei domini locali, attestata in un documento della prima metà dell’XI secolo e distinta da quella degli aleramici, capostipiti dei futuri marchesi di Monferrato, che avevano in Trino un proprio castello, con la chiesa di S. Maria in castro (oggi S. Francesco) Nel 1952, a seguito del crollo del campanile settecentesco, si demolì l’edificio addossato alla chiesa e si mise in luce l’architettura romanica (ricostruzione della struttura absidale esterna sinistra).

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Uno scavo esteso, nell’ambito di un programma di restauro architettonico della chiesa di S. Michele di Trino, ha offerto un’occasione privilegiata per un’analisi delle vicende insediative e ambientali dell’area intorno alla chiesa, occupata da un insediamento entro cinta fortificata del X-XI secolo, successivamente abbandonato forse per la disfatta politica dei domini di Trino nell’XI secolo, e per la creazione di un borgo nuovo a brevissima distanza nel XIII secolo.

Gli scavi hanno rivelato anche la presenza al di sotto della chiesa e intorno ad essa di strutture tardo-romane, riferibili, in base alla tipologia ceramica, al IV-VI secolo d.C.; una tegola isolata, datata con termoluminescenza, e qualche frammento sporadico di ceramica indicano però una precedente frequentazione dell’area in età imperiale, in accordo con notizie locali di ritrovamento, alla metà del ‘700, di una necropoli con ricchi corredi, comprendenti vetri multicolori e monete, associata con strutture murarie. È attestata inoltre la presenza di un insediamento in età longobarda. Appartengono a questo periodo una parte delle fortificazioni, alcune tombe infantili, due delle quali a cassa di grandi mattoni romani, i cosiddetti sesquipedali e le fondamenta di un edificio dove ora è la chiesa di fondazione medioevale.

Le strutture romane, nell’area ovest del recinto, sembrano costituite in questa zona da edifici staccati, allineati lungo una fonte rettilinea. È stato possibile riconoscere nel 1988 la pianta quasi completa di un’abitazione rettangolare, affiancata a sud da un ampio spazio scoperto, probabilmente un cortile. L’edificio, abbandonato dopo l’ultima fase d’uso e in seguito coperto in parte dal cimitero della chiesa medievale, aveva conservato i tetti crollati e non rimossi e lo scavo, eseguito lasciando sul posto tutte le tracce di crollo, ha permesso di distinguere gli ambienti coperti da quelli scoperti. La casa, che poteva avere anche funzioni di bottega o luogo di lavoro, era organizzata intorno ad un cortile, con ambienti coperti sul lato est, una tettoia o portico su quello nord e un piccolo cortile, con falde di tetto spioventi al centro appoggiate su quattro sostegni lignei, su quello sud. Questo tipo di casa corrisponde a forme d’abitazione d’antica tradizione padana. Lo scavo della fortificazione ha dimostrato – confrontando le caratteristiche di costruzione e le dimensioni del muro di cinta sui diversi lati – che il tratto ovest fu costruito in età altomedievale, tagliando il deposito argilloso che aveva sigillato i tetti di un insediamento romano tardo antico, con riprese e rettifiche di tracciato più tarde, che mantennero tuttavia la caratteristica iniziale di una fitta serie di contrafforti quadrangolari interni a distanza di circa m 2,50 uno dall’altro. II tipo di impianto iniziale trova confronti sporadici, per la presenza della serie regolare di contrafforti, in fortificazioni romane di età imperiale, ma il tracciato e la struttura complessiva, con torri quadrangolari cave interamente aggettanti (quella est forse aggiunta tra le due fasi di spiccato medievale) trovano confronti soprattutto in fortificazioni, anche dell’area alpina, del V-VI secolo. La serie continua dei contrafforti ha confronti per il primo impianto fuori Italia in fortificazioni giustinianee e in Italia, nell’area nord-occidentale, nel castrum ligure di Perti, del VI-VII secolo. Un insediamento altomedievale è venuto alla luce, infine, nella zona a Nord della chiesa. Sono conservate tracce di strutture rettangolari, abitazioni e ambienti d’uso, con pareti in materiale deperibile applicato su uno scheletro di robusti pali piantati nel terreno, dei quali sono rimaste soltanto, come sempre per questo tipo di costruzioni, le tracce dei buchi lasciati dai pali e riempite di materiale diverso dopo la distruzione degli edifici. La pianta meglio conservata presenta un ambiente con divisorio centrale in tavole di legno verticali o due ambienti non comunicanti nel senso della lunghezza e pavimento a doppia pendenza verso l’esterno (misura complessiva m. 1,80x 1,60), circondato da una tettoia o corridoio esterno con perimetro a pali portanti (perimetro esterno m. 3 x 2,80). Tra questa struttura e il muro di cinta sono apparsi altri tratti appartenenti a strutture con alzato in legno, almeno una delle quali era una bottega o officina.

All’interno della chiesa, nella parte absidale, sono visibili alcuni interessanti affreschi medievali, venuti alla luce dopo i restauri del 1955-6. Rappresentano un Crocefisso, una storia di san Michele Arcangelo e l‘Ultima Cena.

Informazioni:

Il sito si trova 300 m ad est del centro di Trino Vercellese (VC), in aperta campagna, al margine est dell’abitato. La denominazione “in insula” deriva dal fatto che era circondato da due rami del Po.

La chiesa viene aperta al mattino e chiusa alla sera dalla signora che abita nella casa adiacente; oppure contattare la chiesa parrocchiale di Trino (tel. 0161.801359). Gli scavi non sono visibili.

Links:

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/63056/

Bibliografia:

NEGRO PONZI M., S. Michele di Trino (VC). Dal villaggio romano al castello medievale (volume 1 e 2), All’Insegna del Giglio, Firenze 1999.

ANDREOLI, MONTANARI, 1995, Il bosco nel medioevo, Clue

NEGRO PONZI MANCINI M.M. (a cura di), 1989, S. Michele di Trino, in Studi trinesi, n. 8

BORLA S., 1982, Trino dalla Preistoria al Medioevo, Società di storia e archeologia Tridinum

Fonti:

Il testo è tratto dalle pubblicazioni sopra citate.

Fotografia in alto da www.tridinum.org

TRINO_Itinerari.pdf

Data compilazione scheda:

3 ottobre 2003 – aggiornamenti febbraio 2014, giugno 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Trino (VC) : Museo Civico G. Irico

Storia del Museo:

Questo museo didattico, creato negli anni ’70 da Vittorio Viale, è intitolato al trinese Gian Andrea Irico (1703-1782), arguto letterato e grande storico settecentesco, il quale fu prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il museo nacque con l’intento di presentare in forma didattica la storia di Trino e del suo territorio.

Descrizione del materiale esposto:

Appena entrati nel museo, sulla parete sinistra, è appesa una carta archeologica della zona nella quale sono evidenziati i siti relativi al territorio. A destra invece vi è la ricostruzione di una tomba a cappuccina e reperti e documentazione fotografica del ponte romano sul Sesia (Motta de’ Conti). Al piano terreno, nelle sale n. 1-3, sono esposti materiali dalla preistoria al medioevo. Di particolare importanza i reperti rinvenuti nelle vicinanze della località Montarolo (Rilievo Isolato di Trino) e all’interno del Bosco della Partecipanza (scavi Fedele). Sono esposti utensili, come percussori e lame datate a 200.000 anni fa, i manufatti più antichi dell’Italia nord-occidentale, e s’inquadrano in un orizzonte del paleolitico antico. Appartengono invece al paleolitico superiore nuclei in selce, grattatoi, lame e raschiatoi. Inoltre durante le ricognizioni nell’area sono venute alla luce asce levigate in pietra verde (neolitico) e un esemplare di ascia martello (eneolitico). Numerose sono le ceramiche con impressioni digitali ad impasto grossolano, caratteristiche del bronzo medio. Sono documentate anche le ceramiche per incinerazione del bronzo finale e numerosi sono i pesi da telaio. Importanti sono i reperti d’età romana: fra questi ricordo un elemento in bronzo a forma di serpente (circa 4 cm), una piccola testa in marmo, ceramica e balsamari da corredi tombali. Sono esposte riproduzioni di documenti, indicanti le vie consolari e alcuni itinerari d’epoca romana e tardo antica, che registravano le distanze e i punti di sosta lungo le vie pubbliche. Uno di questi punti di sosta (mansio) è stato trovato pochi chilometri a nord di Trino (Mansio di Rigomagus vedi scheda) anche se, negli ultimi anni, sono sorti alcuni dubbi sulla destinazione di questo singolare edificio. (vedi scheda) In un angolo è stato ricostruito un pozzo di età tardo-romana (regione Duca). I reperti esposti nelle vetrine provengono da pagus, piccoli insediamenti sparsi nella campagna. Fra questi il Pagus ad Septimum a nord di Trino e Pagus Ricodunum in regione Ricodino a 2 Km dal centro storico in direzione Est. L’alto medioevo è rappresentato dagli scavi eseguiti a San Michele in Insula dalla professoressa Negro Ponzi. (vedi scheda in Archeocarta) Nell’area espositiva lungo la scala vi è la cronistoria di Vittorio Viale (scomparso nel 1977, studioso d’arte e d’archeologia), e il ritratto di Gian Andrea Irico (il più importante studioso del nostro territorio e della nostra storia). Sala n. 4 – Il Medioevo. Esposizione di una serie di riproduzioni dei documenti più significativi che, a partire dal XII secolo, attestano il nome Tridinum, a volte con alcune lievi varianti, come Tridino e Tritinum. È visibile la mappa del Bosco della Partecipanza, la più caratteristica e singolare delle istituzioni trinesi. Sala n. 5 – Gli assedi del ‘600 e la peste. Dedicato agli eventi bellici del ‘600 che videro protagonista la città di Trino, contesa da tre grandi belligeranti: la Spagna, la Francia e i Savoia. Sala n. 6 – Le opere d’Arte Pittorica. Sotto il dominio pacifico e liberale dei Marchesi di Monferrato, fra la seconda metà del 1300 ed il 1500, a Trino si era formato anche un elevato ambiente d’arte e di cultura. Sala n. 7 – Editori e Tipografi trinesi dalle origini al 1500. Due sono le sale che il Museo dedica agli stampatori ed editori trinesi, in cui sono esposti vari esemplari di “incunaboli” e opere “cinquecentine” che videro la luce nel corso del ‘500. Sala n. 8 – Editori e Tipografi trinesi nel 1500. Riproduzione di un’incisione di Giovanni Gastaldo impressa a Venezia nel 1556 da Gabriele Giolito. L’opera rappresenta il Piemonte, la Liguria e parte della Lombardia. Sala n. 9 – Il ‘700 e l’800. Durante questo periodo Trino si ripopola e, grazie ad una vigorosa ripresa edilizia, assume l’aspetto non soltanto di borgo rurale, ma di vera piccola città. Ne sono testimonianza i grandi palazzi innalzati nel ‘700 ed esistenti ancora oggi.

Informazioni:

Il museo è all’interno del Palazzo Paleologo, Piazza Garibaldi, 7. Tel. 0161 829363 – 0161 806011

email: segreteria@tridinum.org

Links:

http://www.tridinum.org/

http://www.comune.trino.vc.it/

Bibliografia:

ANDREOLI, MONTANARI, 1995, Il bosco nel medioevo, Clueb

NEGRO PONZI MANCINI M.M. (a cura di), 1989, S. Michele di Trino, in Studi trinesi n. 8

BORLA S., 1982, Trino dalla Preistoria al Medioevo, Società di storia e archeologia Tridinum

BORLA S., 1980, La mansio di Rigomagus, Trino

Fonti:

Il testo della scheda fu tratto, in parte, nel 2004 dal sito Internet della Provincia di Vercelli.

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

16 febbraio 2004 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Serravalle Sesia (VC) : rovine del Castello di Vintebbio

Storia del sito:

Non esistono documenti sulla fondazione e costruzione del grande castello; vi è la probabilità che sullo stesso poggio preesistesse un “Castrum” romano e che l’attuale sia stato costruito sulle rovine del primo. Dagli studi sulla sua struttura architettonica si pensa che il nucleo più antico sia stato costruito verso il 750, o al più tardi nei primi decenni dell’800. Il castello è opera dei Vescovi di Vercelli, che ebbero molta parte nel governo della regione e fecero costruire forti e castelli nei punti strategici del territorio di loro giurisdizione. Anticamente il castello di Vintebbio nelle pubbliche carte era detto “castrum Vintidi”.

Forse rimaneggiato nel XIII secolo, fu distrutto dai Valsesiani nel 1559.

Recuperato da un recente restauro e utilizzato per spettacoli.

Descrizione del sito:

Del castello rimangono le rovine delle mura perimetrali ed una torre quadrata.

La parete di mura opposta al Sesia è alta circa 13 metri, ricoperta di edera, presenta feritoie alte circa un metro e larghe 20 cm. La base, benché rafforzata da forti sostegni in alcuni punti è corrosa e presenta fenditure. La parete volta al Sesia è meno alta; nella congiuntura con la parete a ponente ha una fenditura larga quasi un metro e lunga tre circa: sono due feritoie unitesi tra loro per il continuo sgretolarsi dei muri. Una porta grande è nel centro, larga circa 3 metri per 4 d’altezza, e lateralmente sono altre due di poco minori. Nel breve piano coltivato davanti a questa parete stanno due colonne di un metro quadrato di base; intorno, sopra il burrone, a tratti, avanzi di muraglie. La parete a levante è più alta di tutte; è la meglio conservata e presenta spiragli e feritoie, alcune chiuse da un muro interno. Della parte verso la montagna non esistono che bassi muriccioli nell’ammasso di pietre. Vi sono avanzi di muri molto spessi, feritoie e finestre a doppio arco.

Informazioni:

In frazione Vintebbio. Alle rovine si accede per due sentieri: uno a levante della collina su cui sorgeva il castello, l’altro a ponente. Info Comune, tel. 0163.450102

Link:

http://www.comune.serravallesesia.vc.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=19390

Bibliografia:

PIOLO don F., Storia del Comune di Serravalle Sesia, Stabilimento Grafico Fratelli Julini, Grignasco (NO), 1995

Dettagli Vintebbio.pdf dal sito del Comune

Fonti:

Le notizie e le foto sono state tratte dal sito del Comune

Data compilazione scheda:

25/03/2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Serravalle Sesia (VC) : Pieve di Santa Maria di Naula

Storia del sito:

Con l’avvento della religione cristiana nella località di Naula, l’antico tempio romano, già sede degli “Auguri”, diventò chiesa cristiana. Fu semplicemente un lavoro di adattamento e il tempio così trasformato continuò a servire alla comunità religiosa di Naula, Vintebbio, Bornate e Sostegno fino all’anno 880, quando, secondo gli storici locali, si procedette alla demolizione dell’antico edificio e alla costruzione della chiesa. Probabilmente ciò avvenne sia per l’insufficienza o la scarsa stabilità dell’antico tempio, sia per il desiderio di cancellare ogni segno di paganesimo o anche per le migliorate possibilità economiche del paese.

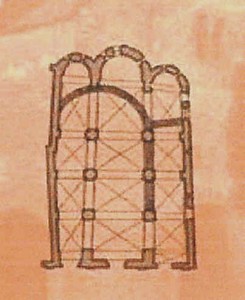

Tracce di questa costruzione, risalenti al secolo VIII-IX, vennero trovate nel 1876, in seguito agli scavi praticati nell’interno della chiesa e nelle sue adiacenze. L’edificio aveva un’abside molto ampia, circa m. 10 di diametro (vedi piantina). La Pieve fu ricostruita in forme romaniche probabilmente nella seconda metà del secolo XI.

La chiesa di Naula fu Pieve o chiesa parrocchiale battesimale, successivamente chiesa cimiteriale come attesta lo spiazzo davanti all’edificio, continuò a servire per le comunità di Naula, Vintebbio, Sostegno e Bornate, anche se quest’ultima aveva chiesa propria e forse anche un proprio sacerdote, ma alle dipendenze di Naula.

La chiesa subì vari interventi di trasformazione, in particolare in età barocca; perse gradualmente la sua importanza dopo la nascita dell’attuale comune di Serravalle Sesia, sorto nel 1255 come borgo fortificato ad opera degli abitanti degli antichi abitati di Bornate, Naula e Vintebbio che, nel tempo, si ridussero a frazioni.

È in corso un lavoro di restauro che consentirà una più precisa datazione degli edifici.

Descrizione del sito:

La chiesa, di stile romanico semplice, ha tre navate, le laterali più basse della centrale, con tre absidi e volte a crociera, senza cordonatura, sorrette da pilastri. Le volte sono posteriori; in origine vi era un tetto per ciascuna delle navate, ora invece un tetto unico a due pioventi copre le tre navate, per cui sui muri della periferia a sostegno del tetto si dovettero innalzare pilastri e vennero accecate le monofore che davano luce nella parte superiore della navata di mezzo.

La chiesa è tutta costruita in pietra spaccata, in cotto sono solo gli archetti e le lesene che adornano le parti esterne dell’edificio. La facciata misura m 13,50, è a salienti interrotti e priva di decorazioni. Nel centro si apre una bifora con archi a pieno centro e alla destra una monofora chiusa. Di difficile interpretazione è la traccia di un grande arco nella fronte corrispondente alla navatella meridionale. L’apertura d’entrata era di forma rettangolare e bassa con lunetta a basso fondo sopra l’architrave, ora gli stipiti e l’architrave monoliti di granito si conservano ancora, ma l’entrata è molto più alta, perché la lunetta fu sfondata e l’architrave antico fu portato sopra l’archivolto. Sono di epoca posteriore le altre aperture che immettono nella chiesa e i muri a destra e a sinistra della fronte costruiti per dividere il cimitero antico dal nuovo, che sta ai fianchi e dietro la chiesa.

La chiesa è tutta costruita in pietra spaccata, in cotto sono solo gli archetti e le lesene che adornano le parti esterne dell’edificio. La facciata misura m 13,50, è a salienti interrotti e priva di decorazioni. Nel centro si apre una bifora con archi a pieno centro e alla destra una monofora chiusa. Di difficile interpretazione è la traccia di un grande arco nella fronte corrispondente alla navatella meridionale. L’apertura d’entrata era di forma rettangolare e bassa con lunetta a basso fondo sopra l’architrave, ora gli stipiti e l’architrave monoliti di granito si conservano ancora, ma l’entrata è molto più alta, perché la lunetta fu sfondata e l’architrave antico fu portato sopra l’archivolto. Sono di epoca posteriore le altre aperture che immettono nella chiesa e i muri a destra e a sinistra della fronte costruiti per dividere il cimitero antico dal nuovo, che sta ai fianchi e dietro la chiesa.

Il fianco meridionale ha una serie di lesene che sostengono la cornice di archetti divisi a gruppi di tre: sono visibili tracce di due monofore e di due porte. Il fianco settentrionale ha i medesimi motivi ad archetti, ma la muratura è di qualità migliore, con qualche tratto a spina di pesce.

Le absidi minori sono divise in due campi da una lesena; ogni specchiatura presenta una serie di tre archetti e ha un monofora strombata; l’abside centrale ha tre specchiature con l’unica monofora originale all’estrema destra; le monofore sono tutte chiuse, meno una feritoia dell’abside centrale che fu trasformata in finestra quadrata.

Internamente le navate sono divise da tre pilastri per parte, formanti in tutto otto arcate. I pilastri, composti di un nucleo quadrato da cui sporge una lesena per ciascun lato, non hanno capitelli né modanature al punto d’appoggio dell’arco. Nelle pareti laterali di fronte ad ogni pilastro corrisponde una lesena uguale a quella dei pilastri. La lunghezza dell’asse maggiore della chiesa è di m 20,50.

Sia la facciata della chiesa che nell’interno le pareti, le volte, le absidi e i pilastri sono completamente intonacati. Tuttavia Santa Maria di Naula in origine era dipinta: l’affresco più antico è un Cristo in mandorla, seduto, in atto di benedire con la mano destra, mentre con la sinistra tiene un libro aperto, su cui sta scritto in caratteri romanici: “Ego sum lux mundi – Via, Veritas et Vita, principium et finis”. D’epoca più recente sono, presso l’abside centrale, un sant’Antonio Abate ed un san Bovone che reca la data 1532. Altri affreschi sono nell’abside laterale (una Madonna con Bambino) e su di un pilastro (una Santa con una palma in mano, incoronata da un angelo): sono probabilmente quattro-cinquecenteschi.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nell’area della chiesa sono stati trovari resti di muri di epoca romana ed un sepolcreto a incinerazione con urne coperte da tegole e fornite di corredo contenente lucerne, balsamari vitrei, monete del I-II sec. d.C.

Nella antica casa parrocchiale di Piane Sesia è conservata una lapide con iscrizione paleocristiana ed un frammento di lastra marmorea di “Optaus Pontifex” e “Secundus Augur” del II sec. d. C. della Val Strona o della Val del Toce, che era stato inserito in una bifora nella facciata della chiesa di Santa Maria di Naula.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0163 450143 o Comune (tel. 0163 450102)

La chiesa è su Corso Matteotti in regione Naula, a sud dell’abitato, prima della strada provinciale 299 per Alagna.

Links:

http://www.comune.serravallesesia.vc.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=19324

Bibliografia:

CHIERICI S., CITI D., Italia romanica: il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, Jaca Book, Milano, 1979 (La chiesa è riferita a Piane Sesia che è frazione del comune di Serravalle Sesia)

PIOLO don F., Storia del Comune di Serravalle Sesia, Stabilimento Grafico Fratelli Julini, Grignasco (NO), 1995

AA.VV., La pieve di Santa Maria di Naula, a cura del Comitato per la valorizzazione, Serravalle Sesia, 1983

ORDANO R., S. Maria di Naula, in “Boll. Storico Vercellese”, 36, 1991, pp.135-148

Fonti:

Info e fotografia in alto dal sito del Comune. Fotografia della lapide dal sito http://www.newgeo.it/p/scheda.asp?id_poi=60043&id_mappa=59971&language=99 in fase di revisione nel 2020.

Data compilazione scheda:

29/03/2006 – aggiornamento febbraio 2014 – giugno 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Serravalle Sesia (VC) : Oratorio del Nome di Maria in Bornate

Storia del sito:

L’abitato di Bornate, già citato in un diploma di Ottone III nel 999, è dominato dai RUDERI DEL CASTELLO MEDIEVALE distrutto nel 1559. Ad ovest dell’abitato sorge la chiesa, ora oratorio campestre, che gli storici locali non sanno sia contemporanea o posteriore a quella di Naula (vedi scheda). Dal momento però che quella di Naula viene datata al 880, questa non può essere posteriore alla prima metà del X secolo. Pare che in Bornate esistesse un “Fanum”, e così si convertì il tempietto, dopo i dovuti restauri e gli opportuni adattamenti, in chiesa cristiana, dedicandola alla B. V. Assunta in Cielo.

La nuova chiesa dipendeva da quella di Naula e vi accedeva un sacerdote per esercitare tutti gli uffici parrocchiali, eccetto il Battesimo, che per lunghi anni fu riservato, con diritto esclusivo, alla Pieve di Naula. Non è dato di poter stabilire fino a quando durò questo stato di cose, perché mancano i documenti; pare fino verso il 1200, poco prima della fondazione del Borgofranco (1255), poi detto Serravalle.

Questa chiesa di Bornate perdette il suo titolo di S. Maria Assunta in Cielo nell’anno 1628, quando si consacrò la nuova chiesa parrocchiale e l’antico edificio assunse quello del Nome di Maria che conserva ancora oggi.

L’edificio venne probabilmente rimaneggiato nel XIV secolo e poi restaurato nel 1722.

Descrizione del sito:

Dopo i vari rimaneggiamenti, la chiesetta presenta la facciata con due porte e due finestre soprastanti e ha perso i caratteri romanici. Si possono ancora vedere sulle pareti laterali alcuni archetti al di sotto del tetto.

Vi sono alcuni affreschi esterni del 1453.

Informazioni:

Frazione Bornate. Informazioni presso la Parrocchia di Bornate, tel. 0163450141 o il Comune di Serravalle Sesia, tel. 0163450102

Link:

http://www.comune.serravallesesia.vc.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=19335

Bibliografia:

PIOLO don F., Storia del Comune di Serravalle Sesia, Stabilimento Grafico Fratelli Julini, Grignasco (NO), 1995

Fonti:

Le notizie e le fotografie sono state tratte nel 2006 dal sito del Comune di Serravalle Sesia.

Data compilazione scheda:

24/03/2006 -aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Serravalle Sesia (VC): Museo d’Arte e Antichità “Don Florindo Piolo”

Storia del Museo:

Il Museo possiede alcuni reperti locali di epoca romana, lascito dello storico don Piolo (fine Ottocento-inizio Novecento), una collezione etnografica, una collezione di ex-voto ed una quadreria.

Dopo la ristrutturazione dell’edificio del castello Avondo, il museo è stato riaperto nel 2012, ma è visitabile solo su prenotazione.

Informazioni:

Il Museo è ospitato nel Castello degli Avondo – Via G. Torchio, 10.

Per orari, costi ed aperture dei musei contattare l’ATL Valsesia di Varallo Sesia – Tel. 0163.564404

Link:

http://www.comune.serravallesesia.vc.it/

Data compilazione scheda:

11/07/05 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Rovasenda (VC) : Castello

Storia del sito:

Chiamato sino al 1927 con il nome di “Roasenda”, il comune di Rovasenda sorge oggi alla sinistra dell’omonimo torrente. Il documento ufficiale dove per la prima volta viene citato il luogo è il diploma con cui il re Carlo il Grosso conferma, nell’anno 882, al vescovo di Vercelli Luitvardo il possesso del territorio vercellese e in cui si dice: “…confirmamus totam silvam Rovaxindam pertinentem ad plebem S. Laurentii (la pieve di San Lorenzo di Gattinara)”. Il paese però non si trovava nella posizione attuale, ma sulle rive del torrente Marchiazza, in località “Pievanasco”.

La signoria dei Rovasenda ha inizio nel 965, quando Ingone, vescovo di Vercelli concede in feudo a Aimone, conte di Vercelli, il territorio coperto per la maggior parte dalla “silva Rovaxinda”. Il capostipite dei signori di Rovasenda può ritenersi Giovanni di Biandrate perché i suoi figli per primi assunsero tale titolo e vennero a risiedere stabilmente nel loro feudo ove edificarono una rocca nel punto più elevato nelle vicinanze del borgo preesistente.

Alberto di Rovasenda fu il principale promotore dell’iniziativa e nel 1170 ebbero inizio i lavori dell’imponente opera che ben presto attirò nel suo raggio gli abitanti dell’antico borgo.

Dopo la costruzione del mastio, della rocca signorile e della cinta muraria, risalenti al XII-XIII secolo, fu aggiunta una seconda cortina che delimitava una vasta area adibita a ricetto comprendente la chiesa, ora intitolata a S. Maria Assunta.

Dopo scontri e alleanze con i Visconti, nel 1355 Rovasenda diventa confederata coi Marchesi del Monferrato. Agli albori del 1400 tutte le terre del Vercellese furono assoggettate dai Savoia, solo il feudo di Rovasenda si ribellò, ma, nel 1413, dopo un assedio di alcuni mesi, il castello si arrese ad Amedeo VIII di Savoia, che però investì nuovamente i signori locali.

Nel 1459 prese avvio la costruzione di una nuova torre che sostituisse il “Maschio Antico”, che si trovava al centro dell’attuale cortile interno del castello. Antonio di Rovasenda fu il fautore del poderoso baluardo di difesa, che venne portato a termine nel 1461 insieme con un’ala fortificata sul lato nord. Tale ampliamento della rocca signorile provocò la riduzione dell’area adibita a ricetto.

Il castello venne messo sotto assedio e subì anche gravi danni alle strutture durante le guerre del XVI-XVII secolo. Alla fine del XVII secolo furono demolite le cortine e colmato il fossato. Nel 1721 il lato occidentale del castello venne lacerato da uno squarcio di 15 metri provocato da un violento fulmine, e fu riparato nel 1927 attraverso una serie di iniezioni di cemento e fasciature metalliche. Anticamente il castello era più ampio: nel 1734 venne distrutto il vecchio mastio quadrato che si ergeva al centro della corte interna.

La CAPPELLA signorile venne edificata nell’angolo sud-est del ricetto, con l’asse principale della navata centrale posizionato in modo tale che il 22 settembre, giorno di San Maurizio, suo primitivo patrono, il sole sorga alle sue spalle per tramontare poi davanti alla facciata. La chiesa divenne parrocchiale nel 1653 e venne dedicata a Santa Maria Assunta; venne ampliata dalla contessa Ottavia Francesca di Rovasenda sul finire del XVII secolo, aggiungendo un’abside rotonda e due navate laterali: i muri perimetrali vennero sopraelevati e traforati ad arcate.

Descrizione del sito:

Il castello è uno degli esempi meglio conservati di architettura fortificata del Vercellese. Il lato sud mostra ancora i pregevoli particolari costruttivi dei beccatelli in pietra e delle dentellature in cotto e la torre. Il lato nord, del XV secolo, presenta lo stesso stile architettonico con i merli sostenuti da barbacani in pietra, sporgenti sul muro sottostante per l’apertura di caditoie quadre. L’intero complesso venne realizzato con l’impiego di laterizio, con alcuni mattoni dalle sfumature tendenti al nero per la tecnica di cottura utilizzata; gli ultimi due piani della torre, invece, sono intonacati in bianco.

La svettante torre misura 48 metri di altezza con il lato di metri 9; la base poggia su un unico arco, mentre il terrazzo dell’ultimo piano è aggettante sulle pareti esterne, per lasciar posto ad una corona di caditoie quadre, undici per ogni lato.

Del vecchio mastio quadrato è ancora possibile osservare alcune finestre di fattura originale, ciò che resta di un antico affresco e le antiche difese del ponte levatoio e della posterla lungo il corridoio d’ingresso.

Informazioni:

Comune tel. 0161-856115 ; email: comune@comune.rovasenda.vc.it

Links:

http://www.comune.rovasenda.vc.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Rovasenda

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Notizie in parte tratte dal sito del Comune. Fotografie tratte da Wikimedia e dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

26/10/2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese