Provincia di Alessandria

Lerma (AL) : Pieve di San Giovanni Battista al Piano e altri edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

CHIESA /PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

La chiesa romanica di San Giovanni Battista al Piano è probabilmente ciò che rimane di un nucleo più antico di Lerma, denominato Rondinaria, distrutto nel 1166 da Guglielmo del Monferrato. Per lungo tempo fu la parrocchiale di Lerma e solo nel ‘500 cedette il proprio ruolo all’oratorio posto all’interno del borgo murato.

Le strutture della chiesa di San Giovanni Battista al Piano sono molto semplici nell’alzato, nel tetto a doppia falda sostenuto da capriate a vista, nelle rudimentali superfici esterne cementate da mescola di calce e sabbia. Presenta una facciata a capanna con campaniletto a vela in parte aggettante tra la falda di colmo e la murata meridionale. Oggi cappella cimiteriale conserva al suo interno un pregevole ciclo di AFFRESCHI con 16 riquadri raffiguranti “Storie della Passione” risalenti a più fasi, presumibilmente tra il XV e l’inizio del XVI secolo, opera di un gruppo di artigiani frequentemente anonimi e più o meno stabilmente aggregati che si firmavano “Maestro di Lerma”.

Sulla facciata, di fianco al portale, un affresco, del 1512, raffigura san Cristoforo protettore dei viandanti; nella controfacciata interna vi è l’immagine di san Bartolomeo, e sempre all’interno, il catino absidale presenta al centro il Cristo in mandorla attorniato dai simboli del Tetramorfo. Alla figura del Salvatore, in posizione frontale, rilevata su una prevalente policromia di rossi e grigi, fanno corona, nell’arco trionfale, i busti dei dodici profeti messianici corredati da iscrizioni latine sviluppate su filasteri a volute che assolvono anche funzioni ornamentali e definiscono i singoli riquadri. Nelle scritte sono leggibili alcuni nomi dei personaggi rappresentati (Malachias, Ezechiel, Isaias…); gli affreschi appaiono in stretta contiguità, non solo spaziale, ma anche stilistica, con le immagini del catino dell’abside. Affinità stilistica e iconografica ribadita nelle sei immagini di Santi che decorano il quadrante mediano dell’abside e nel quadrante inferiore esterno dell’arcosolio, tra di essi san Michele e, sulla destra dell’altare, è raffigurato sant’Antonio Abate; e nello sguancio della monofora sulla sinistra del presbiterio, una bella Madonna col Bambino.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

La chiesa cimiteriale viene definita “al Piano” o “del cimitero” per distinguerla dalla parrocchiale, anticamente intitolata a Maria Vergine. L’edificio subì successivi ampliamenti nel XVI – XVII secolo che lo portarono ad inglobare con funzione di abside una delle torri medievali del castello. Custodisce affreschi e dipinti del ‘600.

Lerna conserva il CASTELLO, che risale nelle sue strutture fondamentali alla fine del XV secolo, quando la costruzione venne realizzata da Luca Spinola e si erge su una rocca tufacea che sovrasta il fiume Piota. La cittadina conserva intatta all’interno della cinta muraria l’antico “ricetto”, il primo nucleo del villaggio che prese il nome di l’Herma. Lo schema costruttivo del castello è a corpo unico in stile francesizzante con pianta a pentagono irregolare, con il lato sud difeso dal torrione. Lo stesso apparato difensivo rivela un edificio di transizione tra la fortificazione ed il maniero signorile, infatti si può notare la mancanza di caditoie tra un beccatello e l’altro e i merli stessi sono parte integrante di finestre e del tetto formando un apparato a sporgere divenuto quasi un elemento decorativo. Inoltre è da segnalare una sobria presenza di bifore nella parte più alta e dal lato nord. Sotto ogni finestra vi è una feritoia strombata da usare come bombardiera e sui lati due fuciliere completano gli apprestamenti bellici. Simbolo di comando e signoria, nella parte nord, rivolta verso il borgo, s’innalza la nuova torre quadrata e sulla parete est è dipinto un enorme stemma degli Spinola. Al centro del castello è ricavato un caratteristico cortile triangolare quattrocentesco, con arcate e colonne in pietra e bifore.

Informazioni:

La chiesa di San Giovanni Battista al Piano è nel cimitero.

Il castello e gli altri edifici si trovano nel centro storico. Comune tel. 0143 877337

Links:

http://www.comune.lerma.al.it/testi.php?id_testi=28

http://www.comune.lerma.al.it/testi.php?id_testi=38

http://www.comune.lerma.al.it/gallery (altre fotografie)

Affreschi_pieve_lerma-URBS_04-87 pdf

Fonti:

Testi e fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

13 novembre 2011 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Gremiasco (AL) : Area archeologico-naturalistica del Guardamonte

Storia del sito:

L’area denominata “Guardamonte” è collocata geograficamente sulle pendici meridionali del Monte Vallassa fino allo spartiacque che la sommità del monte stesso costituisce tra la provincia di Alessandria e quella di Pavia (comuni di Gremiasco, Ponte Nizza e Cecima).

Le prime indagini archeologiche furono intraprese negli anni Cinquanta, in seguito a rinvenimenti fortuiti, dalla Soprintendenza archeologica del Piemonte, a cui fecero seguito sporadiche ricerche negli anni Settanta, solo parzialmente documentate. Nel 1994 il gruppo Grotte di Acqui e quello di Novara, reperirono una grotta con segni di crollo, esplorandola e rilevando sia la prima parte, sia la seconda parte della grotta alla quale si accede tramite un passaggio disostruito artificialmente con l’asportazione del terriccio che lo occludeva. A partire dal 1995 l’Università degli studi di Milano, diede avvio a un progetto di ricognizioni e scavi nell’area interessata dalla presenza dell’insediamento. Le indagini tuttora in corso hanno messo in evidenza una complessa situazione insediativa a partire dal Neolitico medio fino all’epoca romana, probabilmente alto-imperiale.

Descrizione del sito:

Le prime frequentazioni dell’altura sono da riferire al V millennio a.C., per il Neolitico finale e per la successiva età del Rame (tra la seconda metà del III e la seconda metà del II millennio a.C. ); molto interessanti i frammenti riferibili alla Cultura del vaso campaniforme. Testimonianze più significative sono comunque riferibili all’età del Bronzo, in particolare a un periodo compreso tra una fase avanzata del Bronzo medio e una iniziale del Bronzo recente (XVI-XIII sec. a.C.). e illustrano l’attrattiva che il monte doveva rappresentare per i gruppi umani che si sono succeduti in queste valli, e che culminò con la fondazione di un abitato già a partire dal XV sec. a.C.

Un saggio, pur raggiungendo la profondità di più di 2 metri, non è arrivato alla base della sequenza. È emerso un numero molto significativo di frammenti di bucchero (ceramica nera anche in frattura caratteristica della produzione etrusca) e di ceramica golasecchiana che sembrano indicare che nel I millennio a.C. il monte Vallassa fosse un importante crocevia dei traffici verso il mondo etrusco e il Mediterraneo e verso il Nord.

Gli scavi dell’Università di Milano hanno evidenziato che la prima edificazione sul monte Vallassa di un insediamento dotato di opere di terrazzamento artificiali (“castelliere”) risalga almeno al XIII sec. a.C. circa. Successivamente a questo periodo dovette verificarsi una fase di abbandono cui fece seguito una nuova occupazione che, nonostante non abbia restituito strutture, è comunque ben attestata dalla cultura materiale. Dopo un nuovo periodo di abbandono, protrattosi forse per quasi trecento anni, l’intera area del monte venne interessata da una nuova importante fase di occupazione, con interventi anche di notevole entità: le strutture ritrovate mostrano la sistemazione dell’area a terrazze pianeggianti e la successione di diverse fasi di vita in un arco di tempo compreso, sulla base dei dati attuali, tra il VI e il III-II secolo a.C. Sono stati ritrovati resti di strutture pavimentali ben conservate di quasi 10 cm di spessore, costituite da tritume di arenaria impastata con argilla, una soluzione tecnica che a tutt’oggi costituisce un unicum per i siti liguri; infatti è in questo periodo che è possibile riferire l’occupazione dell’insediamento a popolazioni “liguri”.

La fase di maggiore sistemazione dell’area è databile tra la metà del V a.C. e la metà del secolo successivo. Nell’area, di notevole importanza strategica, venne installato uno dei più antichi presidi militari romani di età tardorepubblicana (II – I sec. a.C.).

E’ stata localizzata un’area da fuoco con evidenti segni di una complessa sequenza riferibile alle attività artigianali in loco che prevedeva il rifacimento continuo delle strutture utilizzate con la sovrapposizione, l’intercettamento e in parte l’obliterazione dei resti precedenti.

Descrizione dei ritrovamenti:

Vedi Allegato

Luogo di custodia dei materiali:

I reperti sono conservati al Museo di Antichità (Archeologico) di Torino e al Museo Archeologico di Casteggio (PV).

Informazioni:

La zona è raggiungibile da Tortona tramite la provinciale per Volpedo-San Sebastiano Curone-Caldirola. Risalendo il corso del Curone, visibile solo dopo il bivio con Castellar Guido Bono, si giunge all’abitato di San Sebastiano Curone e dopo aver superato prima il ponte sul piccolo Rio cittadino e poi quello sul Torrente Curone, si svolta a destra per imboccare una stretta strada in salita che raggiunge la valle Staffora. Superata la frazione Musigliano dopo meno di 1 km, si giunge infine in cresta. Sullo spiazzo antistante la cascina Guardarmonte si possono lasciare le auto. Nell’area sono presenti sette percorsi naturalistici guidati da apposite bacheche e segnaletica CAI della lunghezza di circa 50 km ed un sentiero archeologico limitato al Monte Vallassa di circa 1 km. info tel. 0131 304562; email: antonella.armando@provincia.alessandria.it

Links:

http://www.appennino4p.it/guardamonte.htm

http://www.openspeleo.org/openspeleo/caves-view-176.html

http://archeo.piemonte.beniculturali.it

allegato Archeologia tra Staffora e Curone (Dove comincia l’Appennino)

Fonti:

L’allegato e la fotografia 2 sono tratte dal sito: http://www.appennino4p.it/guardamonte.htm

Data compilazione scheda:

6/11/2008 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Gavi (AL) : Edifici medievali

Storia del sito:

Si suppone l’esistenza della stazione neolitica di Cavatium da cui il latino Gavium.

Sulla vetta del colle, nel periodo medievale, vi era un castello con due torri, del quale si ha notizie dall’anno 973.

Descrizione del sito:

IL PORTINO, nel vicolo Portino che si dirama da Via Mameli, è una porta turrita del secolo XII, a pianta rettangolare con arco ogivale sormontato da una bifora. Oggi è coperta da un tetto a 4 spioventi; originariamente la torre terminava con una merlatura.

È l’unica superstite delle quattro porte di accesso al Borgo sulle mura che un tempo scendevano dal Castello o Forte e circondavano l’abitato. La Repubblica di Genova, dopo l’assedio del 1625 da parte dell’esercito francese e sabaudo, fece completamente trasformare il Forte, che ebbe alterne vicende sino a oggi.

IL PALAZZO COMUNALE in via Mameli, è un edificio risalente al secolo XIII con elementi decorativi e strutturali che sono stati messi in evidenza da un recente restauro. Sulla facciata vi sono arcate in pietra a sesto acuto, due al piano terreno e due al primo piano.

Al primo piano sottili colonne sormontate da capitelli con foglie rivelano la presenza di due trifore, sormontate da una cornice scolpita a motivi geometrici tipici dello stile gotico.

LA PIEVE DI SANTA MARIA DI LEMORIS o di Lemme, sulla strada per San Cristoforo, era l’antica chiesa principale, costruita prima del 1000 su una roccia sporgente sul fiume Lemme. Da tempo sconsacrata e abbandonata, nel sito rimangono i resti della facciata, della campata centrale con l’abside (originariamente era a tre navate). Sostituita in seguito dalla parrocchiale di San Giacomo (vedi scheda). Per la storia vedi le pagine tratte dalla Guida edita dall’Accademia Urbense GAVI-SM-Lemoris

Rimangono tracce di affreschi con una lacunosa Madonna con Bambino e un san Pietro, presumibilmente risalenti al XII-XIII secolo. Vedi pdf: GAVI-Lemoris-affreschi

Informazioni:

Comune tel. 0143 642712. Parrocchia tel. 0143642700

Link:

https://www.comune.gavi.al.it/it

https://www.chieseromaniche.it/Schede/113-Gavi-Santa-Maria-di-Lemme-o-di-Lemoris.htm

Fonti:

Foto tratte dai siti internet sopra indicati.

Per la storia vedi anche il pdf: Gavi ww3.centrocasalis

Data compilazione scheda:

06 giugno 2005 – aggiornamento maggio 2014 – ottobre 2015 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Gavi (AL) : Chiesa parrocchiale di San Giacomo

Storia del sito:

La chiesa era sicuramente già finita nel 1172, come si rileva dai documenti di un processo ecclesiastico.

Purtroppo l’edificio subì pesanti rimaneggiamenti, prima con aggiunte gotiche nel XIII-XIV sec., poi con interventi barocchi nel XVIII sec.

Dal 1957 ha subito notevoli lavori di restauro per riportare in luce le originarie linee romaniche.

Descrizione del sito:

La facciata presenta un PORTALE costruito in blocchi di arenaria con rilevata strombatura formata da una serie di colonnine degradanti i cui capitelli sono costiuiti da due soli blocchi di pietra.

Le sculture dell’architrave e della lunetta sono di grande interesse perché presentano analogie con il coevo portale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Castelnuovo Scrivia che fanno ritenere siano opera di quel magister Albertus che firmò la chiesa di Castelnuovo Scrivia.

Nell’architrave e nella lunetta è rappresentata l’Ultima Cena con i 12 Apostoli seduti dietro due tavoli, sei per parte ai lati del Cristo assiso in trono; nella parte superiore è scolpita una colomba-Spirito Santo e due angeli in volo con una prospettiva insolita.

Nel primo intradosso del portale vi è una cornice rotonda con figure umane e di animali fantastici. Sopra il portale la scultura mutila di Sansone a cavallo del leone.

Sul lato nord si è conservta l’unica abside, coronata da archetti e con una monofora centrale. La parete esterna nord presenta un piccolo portale sormontato da una lunetta con una scultura, molto abrasa, raffigurante un cavaliere su un quadrupede che è difficile identificare (una chimera?) che lotta con una fiera.

All’interno restano capitelli con fogliami e figure zoomorfe (grifo, leone, lupo, sirena) di probabile mano del Magister Albertus.

Lacerti di affreschi del XV secolo: una Madonna della Misericordia e, in controfacciata, i santi Sebastiano e Rocco.

Un pregevole polittico di Gandolfino da Roreto (attivo in Piemonte tra il 1493 e il 1520) che raffigura la Madonna col Bambino tra san Giacomo E san Giovanni Battista, è collocato sulla parete sud.

La Chiesa, sopra l’ultima campata della navata centrale, presenta un tiburio a pianta ottogonale non equilatera, con bifore; il tiburio è stato sopraelevato in epoca barocca con funzione di campanile.

Le altre sculture di Magister Albertus sono nella chiesa di Castelnuovo Scrivia che si trova a nord di Gavi, oltre Tortona.

Informazioni:

Sulla piazza principale del Comune. Ufficio parrocchiale tel. 0131.642700 oppure Comune tel. 0143.642712

Link:

www.comune.gavi.al.it/it

http://www.medioevo.org – San Giacomo a Gavi

Bibliografia:

Benso A., Gavi – Chiesa monumentale di San Giacomo Maggiore, Parrocchia Gavi, 2007

Fonti:

Foto in basso tratte dai siti sopra indicati

Foto in altro tratta dalla pagina Wikipedia: Chiesa di San Giacomo Maggiore

Data compilazione scheda:

12 maggio 2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Frugarolo (AL) : Torre medievale

Storia e descrizione del sito:

vedi allegato TORRE MEDIEVALE FRUGAROLO

Descrizione dei ritrovamenti e Luogo di custodia dei materiali:

nella torre sono stati trovati gli affreschi del “ciclo di re Artù” conservati nel museo di Alessandria, vedi scheda:

ALESSANDRIA: Musei Civici, Sale d’Arte – “Le stanze di Artù”

Informazioni:

L’antico edificio è all’interno della Cascina Torre, tel. 39 0131 296014

Link:

www.inforestauro.org/

https://www.agrituristmonferrato.com/fattorie-didattiche/azienda-agricola-cascina-torre.asp

https://www.rialfri.eu/rialfriWP/opere/didascalie-della-camera-lanzaloti-di-frugarolo

Fonti:

Fotografie di A. Caldini. Notizie per gentile concessione dell’Autrice.

Data compilazione scheda:

8 marzo 2015

Cremolino (AL) : Edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

IL CASTELLO E IL BORGO

Il Castello sembra risalire, nella parte più antica, al sec. XI. L’ampliamento che ce lo presenta nell’attuale veste risale al periodo dei Malaspina. Nato come punto di avvistamento e difesa, ha sempre conservato, nella sua architettura, questa caratteristica ed è considerato uno dei più pregevoli dell’Alto Monferrato. Vi si arriva superando un ponte levatoio dopo aver attraversato, in ripida salita, l’antico Borgo all’interno della seconda cerchia di mura fatte costruire nel 1460 da Isnardo Malaspina. Al Borgo si accede attraverso l’ANTICA PORTA MAGGIORE dove sono ancora visibili i segni del denominato “ponte sottano”. Sono presenti ancora segni della prima CERCHIA DI MURA (sec. X), più diacente il castello e fatta ricostruire, nel 1260, da Tommaso Malaspina. Restano anche i segni di una precedente porta, detta “Porta del Rampino”, fatta demolire arbitrariamente nel 1834.

IL SANTUARIO DELLA BRUCETA

Originariamente era una chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie, perché la tradizione vuole che qui la Madonna apparve ad una ragazza sordomuta, che mentre era al pascolo, incontrò una signora che le chiese un agnello; la ragazza andò a chiedere il permesso ai genitori, tra lo stupore generale. Tornata sul luogo dell’apparizione udì la voce della signora che diceva “Io sono la Regina del Paradiso” e fu deciso di costruire lì una cappella in onore della Madonna delle Grazie, proprio a memoria della grazia concessa alla fanciulla sordomuta.

A seguito di una invasione saracena, nel 900 circa, che incendiò la cappella, dai resti venne recuperato intatto solo il dipinto su pietra della Madonna e da allora il nome fu mutato in “Bruceta” e conserva al suo interno il dipinto miracolato. Durante l’XI secolo il santuario assunse grande importanza nella zona. La chiesa della Bruceta nel secolo XI divenne, sotto il vescovo di Acqui san Guido, Parrocchia inferiore alle dipendenze della Pieve di Molare, ma quando iniziò la progressiva migrazione della popolazione verso i borghi, la chiesetta di campagna venne accorpata alla parrocchia di Cremolino, assieme alle altre due chiese di San Biagio e Sant’Agata, con bolla papale di Sisto IV (1473).

Meta di numerosi pellegrinaggi gode, a partire dal 1808, di una particolare indulgenza plenaria.

La chiesa conserva ancora una struttura per gran parte romanica, anche se ha subito vari restauri e ampliamenti; in particolare quello del 1820-23 modificò la precedente struttura, capovolgendone l’orientazione: dell’antica cappella rimasero solo parte del campanile (risalente al XII secolo) che fu soprelevato nel 1849 e l’abside, divenuta facciata. Fu ribassato il pavimento, alzato il tetto e il cornicione venne abbattuto. In seguito vennero gettate le fondamenta del muraglione sotto la chiesa, furono restaurati i cornicioni e l’architrave; fu poi atterrato l’arco vecchio e venne costruito un cantinotto. Il cosiddetto “occhio romano” della facciata risale a questo periodo, così come l’opera di marmorizzazione delle lesene.

Durante questi lavori fu danneggiato, anche se è ancora in buono stato, il ritratto su pietra della Madonna che tiene nella mano destra un libro e con il braccio sinistro stringe al seno il bambino nell’atto di benedire con la mano destra, mentre nella sinistra ha un globo terrestre sormontato dalla croce.

LA CHIESA DI SANT’AGATA

Non si hanno date precisa circa l’origine di questa chiesa; si sa con certezza che è stata, per molto tempo, una delle quattro parrocchie presenti nel territorio Cremolinese, incorporate poi definitivamente alla chiesa di San Benedetto nel 1474. L’architettura della chiesetta ha caratteristiche romaniche e presenta segni di ristrutturazioni e ampliamenti posteriori. Interessanti sono l’abside e la sua copertura in lastre di pietra, simile a quella della chiesa della Bruceta. I segni delle ristrutturazioni sono quasi tutti risalenti al Sei-Settecento. L’edificio ha subito un intervento di restauro negli anni settanta del secolo scorso.

ANTICO CONVENTO (ora Centro Studi Biblico Teologico) E PARROCCHIALE

La costruzione del Convento fu iniziata nel 1439 come dimora dei Padri Carmelitani, presenti a Cremolino dal 1440. Solo nel 1450 una bolla papale concesse che la parrocchia di San Benedetto (che si sarebbe poi chiamata di Santa Maria del Carmine), costruita a partire dal 1440, venisse affidata ai Carmelitani ai quali fu permesso di completare il convento con chiostro, cimitero (attualmente piazza Vittorio Emanuele II), campanile ecc. Dal 1475 al 1600 non si hanno più notizie della vita religiosa di quella comunità, a causa della distruzione e dello smarrimento della documentazione relativa, tranne l’esistenza, nel XVIII secolo, di una frattura fra comunità e frati. La questione si risolse durante la dominazione napoleonica con la soppressione dell’Ordine, l’incameramento dei beni, la demolizione di parte delle strutture e del chiostro. Le notizie successive riguardano la costruzione – dal 1876 al 1882 – della nuova chiesa parrocchiale.

Informazioni:

Comune tel. 0143 879037

Link:

http://www.comune.cremolino.al.it – Guida turistica

http://santuariodellabruceta.blogspot.it -Santuario N.S. della Bruceta

https://www.chieseromaniche.it/Schede/1015-Cremolino-Santa-Agata.htm

Fonti:

Foto tratte dai siti internet sopra indicati

Data compilazione scheda:

3 gennaio 2012 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Conzano (AL) : Torre dell’orologio e Chiese di Santa Lucia e di San Maurizio

Storia del sito:

Anticamente l’abitato era ubicato a valle, ma, distrutto verso il Mille, fu ricostruito sul colle, con un impianto a cerchi concentrici a sviluppo stradale pianeggiante e con collegamenti radiali a vari livelli. La frazione di San Maurizio invece è situata più a nord sul versante destro della valle del torrente Rotaldo. Nel 960 Conzano fu donata da Ottone I di Sassonia ai signori di Cuccaro, poi entrò tra i possessi dei marchesi del Monferrato, che la subinfeudarono a signori locali, i de Comito. All’inizio del Duecento fu oggetto di contrasti tra il marchesato e il Comune di Alessandria; tra XIII e XIV secolo sul colle si accentrarono gli abitanti dei villaggi vicini di Tuvo e del “bric” di Santa Lucia che, abbandonati, scomparirono. Tra il XIII e il XIV secolo venne edificata la torre di Conzano che, con lo spalto, i barbacani ed i fossati, trasformò il paese in fortezza.

Devastata dalle truppe di Francesco Sforza nel 1431, poi nel 1557 dagli Spagnoli, Conzano passò quindi ad altri signori, dai Bovio ai Vidua di Casale.

Descrizione del sito:

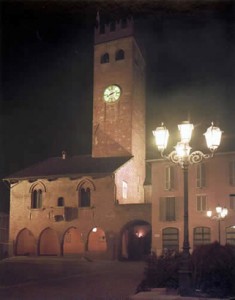

Al centro del paese è la torre duecentesca, oggi detta “TORRE DELL’OROLOGIO”, costruita con blocchi di tufo conchiglifero tratti da cave locali, che si appoggia sulla chiesa dedicata a San Biagio, forse lazzaretto, che risale al 1500. La parte terminale della torre è recente.

CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA LUCIA. La chiesa di Santa Maria di Piazza fu fondata nel XIII secolo dagli Umiliati. Nel XV secolo l’edificio fu rimaneggiato ed ampliato. Nel 1715 la chiesa divenne la nuova parrocchiale con il titolo di Santa Lucia. Tale dedicazione deriva dallo scomparso nucleo abitato presso l’attuale cimitero, che aveva la Santa siracusana come patrona. L’edificio conserva il CAMPANILE romanico.

All’interno vi sono quattro tavole appartenenti a uno smembrato politico del XVI secolo, scuola dello Spanzotti, che rappresentano san Maurizio e santa Caterina d’Alessandria, santo Stefano e santa Lucia (quest’ultima tavola è stata rifatta). Le tavole conservano ancora le cornici originali in stile gotico.

CHIESA ABBAZIA DI SAN MAURIZIO. La chiesa fu edificata nel 1418, in tardo stile gotico, ma ha avuto un radicale restauro dal 1960, sotto la direzione della dott. N. Gabrielli della Sovrintendenza alle Belle Arti di Torino.

La chiesa faceva parte di un convento, di ascendenza Paleologa, e comprende un chiostro con lunette i cui affreschi sono tra i più antichi della zona. In San Maurizio è sepolta l’imperatrice di Costantinopoli Sofia, figlia di Teodoro II e sposa di Giovanni VIII Paleologo, incoronata “Basilissa” nel 1421.

Nella navata di destra della chiesa vi è una grande tela attribuita allo Spanzotti, raffigurante l’Assunta, e nel secondo altare due affreschi del Seicento. Nella navata sinistra, sopra l’altare di patronato dei Conti Vidua è presente una pala raffigurante san Diego orante con, sullo sfondo, la rocca di Casale. Un trittico cinquecentesco, capolavoro dello Spanzotti, si trova ora smembrato al Museo Civico di Casale e al Museo Borgogna di Vercelli.

Informazioni:

La Chiesa di San Maurizio si trova nella frazione omonima.

Chiesa di Santa Lucia:

Torre civica:

Link:

Comune di Conzano

Fonti:

Foto in altro tratta dal sito del Comune. Foto in basso tratta nel 2014 dal sito www.ilmonferrato.info.

Data compilazione scheda:

1 febbraio 2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Cavatore (AL) : Chiesa antica di San Lorenzo e altri edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

Raro esemplare del più puro romanico piemontese, la chiesa campestre di San Lorenzo, fu chiesa cimiteriale, parrocchia sino al 1500 quando, con il rifiorire del borgo, venne sostituita dalla chiesa di Sant’Antonio. Geograficamente molto vicina a quella della frazione Ovrano di Acqui Terme, fu costruita in un periodo compreso tra la fine del XII secolo ed i primi anni del Duecento da maestranze locali. Ciò è evidente nella fattura della muratura absidale, l’unica ancora a vista a causa di una pesante intonacatura realizzata in tempi recenti che nasconde totalmente gli altri lati della costruzione. Questa parte presenta tre specchiature chiuse da lesene a tutta altezza collegate dagli archetti lapidei; le monofore sono definite da architravi e stipiti monolitici che ricordano quelle di San Vito a Morsasco e quelle di San Secondo ad Arzello.

Il catino e il tamburo absidali conservano all’interno frammenti di AFFRESCHI risalenti alla seconda metà del Quattrocento.

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE

Costruita in stile romanico, su tre navate era unita al vicino oratorio detto dei SS. Giovanni e Rocco, o dei fratelli disciplinanti, possedeva un campanile, staccato dalla chiesa. Nel XIX subì lesioni gravissime a causa di un terremoto. Di essa rimane una navata laterale con colonne di pietra murate.

Vedi: https://www.santantonioabate.afom.it/cavatore-al-resti-della-chiesa-di-santantonio-abate/

TORRE

All’interno del paese, è la più antica del territorio, eretta quando Cavatore era feudo del vescovo d’Acqui, e consiste in un mastio a base quadrata dalla perfetta muratura: le sue uniche aperture sono l’ingresso con arco a tutto sesto architravato, posto a circa un terzo dell’altezza della costruzione, una finestrella e una porticina ad architrave sottostante l’accesso. Alla cima non esiste decorazione per cui, data l’estrema semplicità del modello, è da ritenere edificata alla fine del Millecento o al principio del Duecento.

Informazioni:

Comune, tel. 0144 320753-

L’antica chiesa di San Lorenzo è sita nei pressi del cimitero, da non confondere con l’omonima parrocchiale.

Link:

https://www.chieseromaniche.it/Schede/813-Cavatore-San-Lorenzo.htm

https://www.inforestauro.org/pieve-di-s-vito-analisi-stilistica/ (confronti di pievi)

Fonti:

Fotografia in alto tratta dal sito www.cavatore.org, non più attivo. Foto in basso tratte dal sito, non più esistente nel 2020: www.terredicavau.it.

Data compilazione scheda:

31 dicembre 2011 – aggiornamento settembre 2014 – maggio 2020

Nome del Rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

- Chiesa di San Lorenzo (Affreschi)

- Chiesa di San Lorenzo (Affreschi)

- Chiesa di San Lorenzo (Affreschi)

- Torre

Castelnuovo Scrivia (AL) : Resti medievali

Storia del sito:

Castelnuovo Scrivia è la patria del celebre umanista e scrittore Matteo Bandello (1484-1561).

Sulla Piazza di fronte alla Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (Vedi scheda) sorge il CASTELLO PODESTARILE o PALAZZO PRETORIO (Castello dei Torriani e Bandello) eretto nel sec. XIV sul luogo di una fortificazione alto-medioevale, restaurato nel 1935, aperto inferiormente da un bel portico ogivale, con bifore e arengo.

Al piano superiore affreschi dei secoli XV e XVI. L’edificio è affiancato da una robusta torre quadrilatera, merlata, alta m. 39.

Statue lignee dei sec. XIV e XV e una tavola della seconda metà del XV secolo raffigurate Cristo tra sant’Antonio abate e san Cristoforo sono conservate nella seicentesca CHIESA DI SANT’IGNAZIO.

Nell’abitato si notano i resti di case medioevali, torrette e facciate decorate in cotto; interessanti le case quattrocentesche di Via Fornasari e Via Marguati.

Informazioni:

Link:

http://www.comune.castelnuovoscrivia.al.it/com-monumenti.as

Fonti:

Foto tratta dalla pagina del sito del Comune: Fotografie Castelnuovo Scrivia

Data compilazione scheda:

08 giugno 2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Anna Vecchi – Biblioteca comunale di Castelnuovo Scrivia (AL)

Castelnuovo Scrivia (AL) : Museo Civico

Storia del museo:

Sulla via Garibaldi si ammira l’imponente PALAZZO CENTURIONE, bell’esempio di architettura genovese del secolo XVII, ora sede del Municipio, con elegante porticato a crociera.

All’interno, in quattro sale rimaste integre, fu collocato il Museo civico, costituito ufficialmente nel 1987, ricco di reperti archeologici dall’età della pietra sino all’epoca romana. Vi sono anche lapidi, statue e quadri tolti dalle chiesette abbandonate, mappe settecentesche, pergamene, gli Statuti del 1400, antiche armi, ex-voto del 1600 e lavori in ferro battuto.

Il museo sorse nel 1978 per iniziativa del Comune e di un gruppo di volontari cittadini che nel corso degli anni si erano occupati di recuperare alcuni pezzi di valore archeologico ed artistico per garantirne la conservazione e la tutela.

Quasi tutto il materiale proviene da chiese abbandonate e ripetutamente saccheggiate dai ladri. Il materiale venne restaurato con cura e competenza dagli stessi volontari, coordinati dal pittore Michele Mainoli.

In questi ultimi anni, la raccolta si è venuta ampliando raggiungendo la consistenza di 130 pezzi inventariati (escludendo i numerosi reperti archeologici). Il museo è collocato nei saloni adiacenti la biblioteca comunale ed è in fase di ristrutturazione.

Descrizione delle collezioni:

I reperti di interesse archeologico sono due anfore dissepolte nel 1904 e nel 1997; un’ascia del Neolitico trovata in zona Sicchè, frammenti di ceramica risalenti al 1000 a.C., lucernette, bracciale in bronzo, piedino in bronzo con zampa leonina, materiale edilizio tombale.

L’ing. Francesco Guagnini portò dalla Tunisia, forse da Leptis Magna, parecchi reperti tra i quali un tondo in marmo raffigurante due lottatori che presenta una retroconcavità dovuta all’utilizzo in epoche successive come mortaio; una maschera in arenaria da una tomba punica; un bacile invetriato.

Informazioni:

Info: Biblioteca comunale tel. 0131.826754

Link:

Museo Civico

Fonti:

Foto tratta dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

08 giugno 2005 – aggiornamento settembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Anna Vecchi – Biblioteca comunale di Castelnuovo Scrivia (AL)