Provincia di Cuneo

Mondovì – Breolungi (CN) : Antica pieve di Santa Maria

Storia del sito:

Per la storia del sito archeologico di Mondovì – Breolungi vedi scheda.

La chiesa fu costruita tra il IX e l’XI secolo, sotto la signoria dei vescovi di Asti fino al 1388 quando venne costituita la Diocesi monregalese. Fin da quel tempo, il borgo (“Curtis Bredulensis”) ebbe la Parrocchia, assai importante, poiché portava il titolo di “Pieve”, dedicata alla Beata Vergine Maria. Da questa Pieve di S. Maria – detta “de Bredulo extra Civitatem” – ebbero origine, nel sec. XIII, la Parrocchia cittadina di S. Maria “de Bredulo intus civitate” (S. Maria Nova) e, più tardi, nel sec. XV, la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Breo, di cui l’antica Pieve finì per diventare chiesa succursale perdendo il titolo parrocchiale. La Parrocchia di Breolungi venne poi ricostituita nel 1843 con il titolo di Maria Vergine Assunta.

Il complesso absidale è stato oggetto di un accurato restauro nel 1999.

Descrizione del sito:

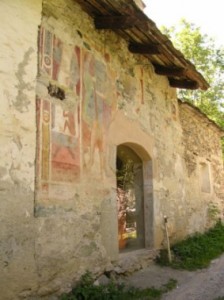

La facciata a frontone, alterata dalla soprelevazione della navata destra, conserva lesene e archetti pensili sul profilo del tetto di origine romanica. Il profondo portico antistante la facciata, oggi chiuso a nord, è del XV secolo e si apre con tre arcate, le laterali più grandi e leggermente ogivali.

Sulla destra della facciata, sotto il portico del XV secolo, vi sono AFFRESCHI attribuiti a Rufino di Alessandria: il più importante è datato 1415 e raffigura una delicata Madonna in trono con sulle ginocchia il Bambino che con naturalezza si gratta un piede. Ai lati sant’Antonio abate e san Lazzaro; sono anche raffigurati il Cristo di Pietà tra la Madonna e san Giovanni apostolo, e san Cristoforo, purtroppo acefalo. L’edificio ha un impianto a tre navate formate da sei campate separate da pilastri ottagonali; è concluso da tre absidi semicircolari, datate alla seconda metà del secolo XI. L’abside a sud venne rifatta per costruire la sacrestia alla fine del 1700. L’abside maggiore, costruita con conci di pietra irregolari è scandita da tre lesene che dividono in gruppi di quattro le nicchie a fornice molto simili a quelle della chiesa di San Giovanni ai Campi di Piobesi (TO). Sull’estradosso degli archi affiora una sottile cornice sporgente di mattoncini, detti “ciglia”, motivo originale ed esclusivo di quest’edificio. La finestra centrale dell’abside, l’unica originale e oggi chiusa, presenta una profonda strombatura e “ciglia” di pietra. Il campanile tronco venne rifatto nel secolo XVII.

L’edificio fu voltato in epoca barocca, originariamente era a capriate almeno sino alla fine del 1500. All’interno della chiesa vi sono AFFRESCHI dal XII al XVI secolo.

Nella conca absidale sono emersi affreschi romanici del XIII-XIV secolo dove si riconoscono i santi Cristoforo, Antonio abate e Giacomo. Più recentemente sono emersi nuovi affreschi risalenti al XIII secolo con il Peccato originale e la cacciata di Adamo ed Eva, oltre a quelli trecenteschi della Madonna con il Bambino, santa Maria Egiziaca, san Giorgio e la Principessa.

All’inizio della navata destra, l’ancona di un altare con una Madonna col Bambino che sta in piedi sul capo di un cherubino, degli inizi del 1500, attribuita a Sebastiano Fuseri o a un discepolo di Hans Clemer.

Un pilastro della navata centrale mostra un affresco quattrocentesco con san Bernardino e santa Caterina.

Attribuito a Giovanni Mazzucco o a Frater Henricus è invece l’affresco quattrocentesco sulla parete della navata sinistra che rappresenta san Sebastiano tra santo Stefano e san Bernardino da Siena.

All’interno dell’abside destra una scala porta alla cripta sotto l’abside centrale.

Descrizione dei ritrovamenti:

Tra il 1990 e il 1991 all’interno del giardino della canonica sono emerse 23 inumazioni in connessione anatomica e resti di altre in fitta successione, datate all’epoca tardomedievale (XIII-XIV secolo o forse precedenti) per la presenza di sudario e per la posizione delle braccia ripiegate sul petto.

Tra il 1994 e il 1995, durante lo scavo di una trincea per il collettore fognario a sud della chiesa, è stato trovato parte del cimitero tardo e postmedievale con tre sepolture in piena terra e successivamente altre nove tombe, scarsamente definibili per la sovrapposizione delle deposizioni.

Nel 1999 è stato eseguito l’unico intervento archeologico all’interno della chiesa: nella parte terminale della navata destra è stato asportato il pavimento e gli strati sottostanti, per eliminare la risalita di umidità. Sono stati ritrovati resti delle fondazioni di un edificio più antico dell’attuale e al di sotto reperti databili tra il IV e il VI secolo e una sepoltura infantile presumibilmente medievale.

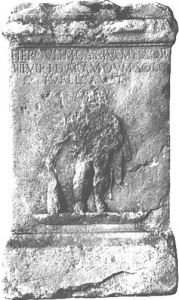

LE EPIGRAFI ROMANE sono state tolte dalla facciata e collocate all’interno della chiesa, nell’abside destra. Una lapide in marmo bianco è dedicata alla “Dea Vittoria” come ringraziamento per la vittoria sui Liguri ribelli, ottenuta da Viccius Narcissus. Alta cm. 58 e larga cm. 27, porta la seguente iscrizione: “Sacrum Victoriae. C. Viccius Narcissus v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito)”: (Viccius Narcissus sciolse volentieri e meritatamente il suo voto alla dea Vittoria). Fu ritrovata dal parroco don Giuseppe Carlod, il 10 ottobre 1863, nel fiume Pesio.

La lapide tombale della famiglia “Plundianius”, di marmo bianco, alta cm. 112 e larga cm. 48, è incorniciata da due lesene, con capitello corinzio, reggenti un architrave composta da tre fasce. È caratterizzata da un bassorilievo raffigurante un carro trainato da un cavallo, sormontato dalla seguente iscrizione: “C. Petronius P.f. Cam(ilia) Plundianius sibi et Mettiae C.f. Tertiae uxori, C. Petronio Maximo f., C. Petronio Severo f., P. Petronio firmo f., T. Petronio Sexto f.”. Questa pietra, che denota la presenza di un patriziato locale, fu ritrovata nel 1863, mentre si demoliva la muratura che serviva da piede al vecchio pulpito. Era rovinata dalla calce che la ricopriva e perciò fu fatta pulire da don Carlod.

Una terza lapide, in pietra scistosa, alta cm. 137 e larga cm. 53, in cattivo stato di conservazione perché usata in passato come scalino di ingresso alla chiesa, reca un’iscrizione di difficile interpretazione, essendo le lettere molto consumate. Secondo il parere degli esperti, pare che debba leggersi: “V(ivus) f(ecit). (.) Comini M.f. Cam(ilia) Maxsumi (sex) vir(i) (.)”.

Altre due pietre scistose testimoniano la presenza e la cultura dei Liguri: una è caratterizzata da alcuni bassorilievi raffiguranti, nella parte superiore, un’ara votiva e tre alberi e, nella parte inferiore, due buoi con contadino nell’atto di arare; l’altra, invece, è contraddistinta da un disco centrale raffigurante, a bassorilievo, un sole a otto raggi. Con tutta probabilità questa lapide era dedicata al “Dio Sole”.

Nel 1871 le lapidi di Breolungi furono visitate dal filologo e archeologo tedesco Theodor Mommsen (1817-1903), dirigente a Berlino del “Corpus inscriptionum latinarum“.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0174 61504

Link:

https://www.sebastianus.org/santa-maria-assunta-a-mondovi-breolungi/

https://www.sebastianus.org/6-mondovi-breolungi-chiesa-di-maria-vergine-assunta-don-luciano-ghigo-8-marzo-2014/

https://www.chieseromaniche.it/Schede/145-Mondovi-Santa-Maria-in-Bredolo.htm

Bibliografia:

VENTURINO GAMBARI M. (a cura di), Dai Bagienni a Bredulum: il pianoro di Breolungi tra archeologia e storia, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Omega Edizioni, Città di Mondovì, 2001

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

MONDINO G., Brigodorum oggi Breolungi: appunti di storia, arte, tradizione, Comunità parrocchiale di Breolungi, Mondovì Breolungi, 1976

Fonti:

Notizie dai testi in bibliografia. Fotografie tratte dal sito sopra citato.

Data compilazione scheda:

20/02/2006 – aggiornamenti marzo 2014 – dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Mondovì – Breolungi (CN) : sito archeologico

Storia del sito:

Il sito venne abitato sin dall’epoca preistorica per la felice collocazione geografica, fertile e facilmente difendibile; fu identificato con l’antichissima Brigodorum dei Liguri Bagienni. Gli scavi recentemente condotti nel sito non hanno prodotto reperti di età romana, probabilmente per la dispersione dell’insediamento all’epoca, benché alcune stele funerarie ed epigrafi romane furono reimpiegate nella Pieve e altre furono rinvenute in tempi recenti sull’altura e nel Pesio (vd. scheda sulla Pieve).

Il sito fu oggetto di sporadica frequentazione, prevalentemente per usi agricoli, per quasi tutto l’alto Medioevo. Dopo la dominazione longobarda, in età carolingia divenne un borgo importante, in quanto capoluogo del “Comitatus Bredulensis”, che si estendeva dalla Valle Stura alla Val Tanaro. Il comitato di Bredulo è attestato nel 1014 quando Enrico II confermò una serie di possedimenti all’abbazia di Fruttuaria; nel 1041 i confini del comitato sono definiti in un documento in cui l’imperatore lo concede al vescovo di Asti. Altri documenti del 901 e 902 sono controversi.

Tra il IX e l’XI secolo vi fu costruita la Pieve di Santa Maria (vd. scheda). Il sito fu sede di un castrum, di cui rimangono resti delle mura nei pressi della Pieve: i recenti studi ipotizzano che il castrum sia sorto a difesa della stessa, non prima del X secolo. Nel sito, di dimensioni piuttosto piccole, vi erano quindi castello e Pieve, forse alcune abitazioni signorili, mentre la “villa”, cioè il centro abitato, era probabilmente o nell’attuale Mondovì – Breo (da cui il toponimo “lungi”) o in altra località nei pressi, ancora da individuare

Descrizione dei ritrovamenti:

Gli scavi archeologici condotti dal 1991 al 2001 nell’area del cimitero accanto alla antica pieve di Santa Maria hanno portato alla luce numerosi reperti databili a diverse epoche (vd. cartina).

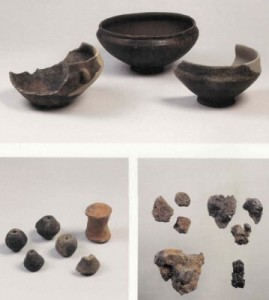

Il pianoro di Breolungi fu frequentato in una prima fase, dall’ETÀ DEL BRONZO FINALE, XI-X sec. a.C.: sono stati rinvenuti resti di fornaci per la fusione del bronzo e il frammento di un ugello; questa attività fu favorita dalla presenza di ricchi giacimenti minerari nella vicina valle Corsaglia. Le popolazioni coltivavano cereali e legumi e occasionalmente cacciavano il cervo e, una delle poche testimonianze in Piemonte, anche l’orso. Numerosi i reperti ceramici.

Una seconda fase è databile alla PRIMA ETÀ DEL FERRO, fine VIII-V secolo a.C.; una terza fase alla SECONDA ETÀ DEL FERRO, IV-II sec. a.C. Una quarta fase, definita ETÀ DEL FERRO, VIII-II sec. a.C., contiene unità stratigrafiche meno precisamente definibili a causa della sovrapposizione di strutture di età differenti. Nell’età del ferro la frequentazione del sito di Breolungi non fu continua; sono state trovate tracce di attività di metallurgia, agricoltura e allevamento di bovini e ovicaprini di piccola taglia, documentati dalle analisi archeozoologiche e archeobotaniche e dal ritrovamento di arnesi per filatura e tessitura.

Sono state evidenziate una quinta fase di ETÀ MEDIEVALE, dal VI al XV secolo, e una POST-MEDIEVALE sino al XVIII secolo, che hanno prodotto scarsi reperti (vd. scheda sulla Pieve per gli altri reperti trovati all’interno e nei pressi dell’edificio).

Informazioni:

La frazione di Breolungi è a pochi Km da Mondovì, sulla piana alluvionale del fiume Pesio.

Bibliografia:

VENTURINO GAMBARI M. (a cura di), Dai Bagienni a Bredulum: il pianoro di Breolungi tra archeologia e storia, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Omega Edizioni, Città di Mondovì, 2001

Fonti:

Le fotografie sono state elaborate da figure tratte dal testo sopra indicato

Data compilazione scheda:

20/02/2006 – agg. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Mombasiglio (CN) : reperti di età romana e medievale

Storia del sito:

Il territorio di Mombasiglio era abitata in età preromana dalla tribù degli Epanteri Montani, appartenente alla più vasta famiglia dei Liguri Montani, noti per il carattere aspro e “selvaggio”, in conflitto sempre latente con la tribù costiera dei Liguri Ingauni che nel 210 a.C. si alleò con i Romani. I Montani subirono nel 180 a.C., da questi ultimi, un’offensiva che li costrinse alla resa. L’alta Val Tanaro entrò, dunque, nell’orbita della romanizzazione sotto il segno della dipendenza dalla città costiera di Albingaunum (Albenga), ma non sembra aver avuto – forse per lo scarso popolamento – un’organizzazione di vita cittadina. La presenza, tuttavia, di un magistrato a Mombasiglio, attestato dall’ara con dedica ad Ercole e di un seviro a Sale Langhe su una stele conservata presso la chiesa parrocchiale, documentano il raggiungimento nel II sec. d.C. di un pieno statuto municipale. L’ascrizione della popolazione alla tribù Pollia, confermerebbe la dipendenza del territorio da Albingaunum, anche se alcuni studiosi hanno proposto un’autonomia dell’alta Val Tanaro identificando in Ceva, il sito del centro urbano, l’antica Ceba, che sarebbe da identificarsi con il centro esportatore di formaggio di latte di pecora, detto cebanum, citato da Plinio il Vecchio, oltre che produttore di una speciale razza bovina, secondo Columella, non ha però fino ad ora restituito evidenze strutturali antiche che possano supportare archeologicamente tale ipotesi storica. Studi recenti hanno, d’altra parte, proposto di riconoscere piuttosto in Mombasiglio la sede del municipio romano, proprio per l’attestazione dei magistrati e per le tracce della frequentazione più antica, documentate dalla stele etrusca. Anche in questo caso si attendono conferme archeologiche a tale ipotesi.

Descrizione del materiale esposto:

Nella sala del Centro Culturale Mombasiglio “Mario Giovana”, sono esposti alcuni reperti archeologici rinvenuti sul territorio:

– una stele etrusca in calcare risalente al IV secolo a.C,

– un’ara in marmo grigio di età romana imperiale con raffigurazione di Ercole,

– una piccola stele in arenaria di età romana imperiale e

– due frammenti tra loro pertinenti di una stele funeraria in pietra di età imperiale di “Polla”.

Per approfondimenti vedi l’allegato pdf: Mombasiglio-museo.

Descrizione dei reperti:

La CHIESA DI SANT’ANDREA, costruita forse nell’ XI secolo, venne demolita nel 1923. Importante edificio di culto nell’antico nucleo abitativo di Mombasiglio, aveva pianta rettangolare con abside semicircolare, a volta, con l’Altare staccato dal Coro: i due muri dello spigolo sinistro della facciata facevano base per il campanile romanico, sostenuto all’interno da un pilastro o colonna. Nei secoli XIII e XIV era elencata fra i possedimenti dell’Abbazia di San Dalmazzo di Pedona, come “Sancti Andree de Montebaxilio”. E’ citata negli “Statuti di Mombasiglio” del 1331.

Informazioni:

Comune tel. 0174 780015

Link:

http://www.comune.mombasiglio.cn.it/

Fonti:

Notizie e foto tratte nel 2011 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

10 dicembre 2011 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Marmora (CN) : Parrocchiale dei SS. Giorgio e Massimo

Storia del sito:

Già citata in documenti di inizio Trecento, la chiesa ha subito successive modifiche e ingrandimenti, fino a raggiungere nel XVIII secolo l’attuale aspetto.

Descrizione del sito:

Ancora medievale è il campanile, in stile romanico con le bifore e la cuspide piramidale dall’inconsueto profilo arcuato. La struttura originale è stata mantenuta e inglobata nella nuova costruzione: lo prova la presenza, sotto la tettoia seicentesca in corrispondenza dell’ingresso della chiesa medievale, di AFFRESCHI tre-quattrocenteschi rappresentanti santi racchiusi in riquadri trilobati. Si tratta di san Gregorio e san Massimo, di san Cristoforo, sovrapposto a quel che resta di un altro san Cristoforo, trecentesco e di dimensioni minori, completamente picchettato; san Francesco che riceve le stimmate e, all’estrema destra, san Girolamo. Autore degli affreschi, come prova un’iscrizione alla base degli stessi, è il pittore Tommaso Biazaci di Busca, attivo a Marmora nel 1459.

L’interno della chiesa è composto da una sola navata, con volte a crociera e due profonde cappelle laterali, quasi a formare un transetto. Alla base dell’arco d’ingresso di quella di sinistra ci sono due rilievi in pietra scolpita, con un animale, forse un leone, da un lato, e la data 1479 dall’altro; sulla chiave di volta il trigramma di Cristo.

Nella cappella di sinistra, dedicata alla Madonna del Rosario, si trova, liberato dalla vecchia tinteggiatura gialla, un affresco di san Giuliano. A fianco, riposta in una nicchia nel muro, una piccola ara romana del I secolo, dedicata alla Vittoria Alata: segno della forte presenza dei Romani in questa zona.

Notevole anche il fonte battesimale ottagonale romanico-gotico in pietra, risalente al XV secolo; sulle facce laterali si trovano scolpiti motivi geometrici e rilievi raffiguranti Adamo e Eva, e la Madonna col Bambino e gli angeli. Sul lato nascosto è raffigurata la Crocifissione, mentre sul fusto si trovano gli Evangelisti.

L’altare è in legno intagliato e dorato, sovrastato dalla tela raffigurante san Gregorio e acquistata nel 1782, anno in cui probabilmente fu anche collocata la Via Crucis, opera del pittore saviglianese Giuseppe Chiantore. Interessante inoltre la pala del Suffragio del 1748, raffigurante la Madonna col Bambino, san Giuseppe, san Bernardo e le anime purganti, attribuita a Giuseppe Domenico Balbetti.

Informazioni:

Isolata sopra l’abitato di Marmora. Espaci Occitan – Dronero Tel. e fax 0171.904075

e-mail: segreteria@espaci-occitan.org

Links:

http://www.espaci-occitan.org

http://www.comune.marmora.cn.it

Fonti:

Testo tratto da schede reperite in loco nel 2005 e realizzate a cura di Espaci Occitan (vedi sito sopraindicato). Fotografie archivio GAT

Data compilazione scheda:

20/06/2004 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Marmora (CN) : Cappella dei SS. Sebastiano e Fabiano

Storia del sito:

Commissionata dalla comunità di Marmora nel 1450 è dedicata ai Santi Sebastiano e Fabiano. In origine l’edificio era composto da un unico locale, coperto da una volta a botte, con abside semicircolare: esso era orientato con asse est-ovest, secondo un’antica usanza. Successivamente furono aggiunti due locali laterali: uno adibito a sacrestia e l’altro aperto su tre lati; la successiva tamponatura di questo ha dato origine all’attuale navata, ruotata rispetto all’originale.

Descrizione del sito:

All’esterno della cappella si trovano, oltre al piccolo campanile a vela, i resti degli affreschi quattrocenteschi che ornavano l’antica facciata. I dipinti rappresentano san Bernardo con il diavolo alla catena e san Cristoforo, con sullo sfondo alcune botteghe artigiane, forse in riferimento alla committenza; al centro, molto lacunosa, è individuabile la scena del Cristo (o il Santo).

All’interno mirabili sono gli affreschi che decorano la volta a botte e l’abside, oltre che la controfacciata, restaurati nel 1985. Autore dei dipinti è Giovanni Baleison di Demonte, pittore molto attivo in Piemonte, Liguria e Francia, da solo o come collaboratore del Canavesio. Sono attribuibili a lui gli affreschi di Notre Dame des Fontaines a Briga Marittima e della cappella del vescovado ad Albenga, oltre al ciclo pittorico della cappella di San Sebastiano a Celle Macra. I dipinti dell’abside rappresentano al centro la Madonna in trono con il Bambino, affiancata da san Costanzo e da un altro giovane santo, probabilmente san Fabiano; ai lati di ciascuno gli Evangelisti, intenti a lavorare sui loro libri, mentre il superiore arco trionfale riporta scene dell’Annunciazione.

Sulla volta della navata si trovano invece i cicli delle Storie dell’Infanzia di Cristo e la Storia di San Sebastiano, disposti su registri sovrapposti.

Al centro di quello superiore sono rappresentate la Natività e l’Adorazione dei Magi: da notare gli abiti e le scarpe dei personaggi, esempio della moda borgognona dell’epoca. Il registro sottostante contiene invece la rappresentazione della Fuga in Egitto, con il miracolo del grano, episodio tratto dai vangeli apocrifi. Il riquadro successivo è di difficile interpretazione: probabilmente rappresenta re Erode mentre ordina la strage.

Sul lato opposto della volta si trovano poi scene della vita di San Sebastiano: San Policarpo mentre battezza i giovani Marco e Marcellino, e il Santo giudicato dall’imperatore Diocleziano, prima di essere condotto al martirio. Lo scarno arredo della cappella, oggetto di ripetuti furti, conserva una tela seicentesca di impronta rustica, raffigurante la Madonna col Bambino, san Sebastiano e san Rocco.

Informazioni:

Dall’abitato di Marmora seguire le indicazioni. Espaci Occitan – Dronero Tel. e fax 0171.904075 e-mail: segreteria@espaci-occitan.org oppure tel. 0171-998188, 0171-998114, 0171-998307

Links:

http://www.comune.marmora.cn.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=24406&IDCat=3701

Fonti:

Testo tratto da schede reperite in loco nel 2004 e realizzate a cura di Espaci Occitan http://www.espaci-occitan.org

Fotografie dal sito del Comune e da archivio GAT.

Data compilazione scheda:

23/08/2004 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto e Roberta Marocco – G. A. Torinese

Margarita (CN) : Porta Turrita

Storia del sito:

Il 23 Marzo 1018 nell’atto di vendita del prete Gisulfo ai coniugi Anselmo e Rotelda viene per la prima volta citato il nome del paese come “Sancta Margareta”, divenuto poi “Santa Margarita” in una serie di atti del monastero cistercense di S. Maria di Pogliola a partire dal 1195. L’insediamento vero e proprio risale invece già alla fine del Mille intorno ad una torre appartenente ai signori di Morozzo che, pur con varie interruzioni, furono i feudatari della zona fino al 1347.

L’abitato era raccolto entro un recinto fortificato o “ricetto” che si stendeva sulla punta orientale dello sperone pianeggiante tra i torrenti Brobbio e Sparpagliato; l’abitato aveva forma di triangolo con due lati protetti dai corsi d’acqua e il terzo, verso ovest, su cui si apriva l’unica porta di accesso, ancor oggi conservata pressoché intatta. Il ricetto era circondato da una robusta cinta muraria, distrutta nel 1420 e di cui restano scarsissimi resti. Qualche struttura muraria in pietra dell’antico ricetto rimane in edifici attuali.

Successivamente occupata dal Comune di Mondovì, dai marchesi di Ceva e dai Visconti, Margarita giunse nel XV secolo agli Acaia, ai Savoia e nel XVII secolo ai conti Solaro.

Descrizione del sito:

La porta del ricetto, con funzione di guardia e difesa, presenta un fornice ogivale, merlatura ghibellina e il passo di ronda a sbalzo sui beccatelli con caditoie. Il paramento murario in laterizi e pietrame è tipico dell’architettura militare del XII secolo.

La porta è larga alla base m 5,50 e si allarga a livello del passo di ronda. È alta circa m 15,50 al sommo della merlatura.

Nel XIV secolo le venne addossato un portico. Nella seconda metà del 1700 la torre, diventata di proprietà comunale, venne sopraelevata per ricavarne una cella coperta in cui installare una campana.

Nel 1930 venne restaurata: furono demolite parte delle costruzioni ad essa appoggiate e si riportarono alla luce frammenti di affreschi quattrocenteschi con figure di sant’Antonio abate, san Cristoforo e stemmi nobiliari del XVII secolo.

Informazioni:

Comune tel. 0171.792014

Link:

http://www.comune.margarita.cn.it

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M. (a cura di ), 1979, I ricetti del Piemonte, Catalogo Giunta regionale del Piemonte, Torino

BERTONE L., 2002, Arte nel Monregalese, L’artistica Editrice, Savigliano

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

12/08/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Manta (CN) : Castello

Storia del sito:

Nel 1277 era già documentato sul colle della Manta un castello con una torre di avvistamento, ma l’edificio originario venne rimaneggiato e ampliato in almeno tre fasi. Appartenne a più famiglie: Aicardi, Pagnoni, Enganna, Angioini che lo occuparono nel XIII secolo; passato successivamente a Tommaso I di Saluzzo, fu ereditato dal figlio Manfredo IV e ristrutturato da Tommaso III, autore del poema cavalleresco . L’opera, composta nel periodo dal 1395 al 1404 circa, durante la prigionia del Marchese a Torino dopo la sconfitta nella battaglia di Monasterolo, venne scritta in francese, in parte in prosa ed in parte in versi e racconta in chiave allegorica il viaggio di un uomo che, dedito per lungo tempo alle gioie mondane, alla fine si ravvede. Nel suo viaggio il protagonista incontra antichi eroi greci e romani, cavalieri della tavola rotonda, principi e altri importanti personaggi contemporanei, Re e Papi, assiste a tornei, cacce e battaglie. Ad alcuni di questi episodi si ispireranno gli AFFRESCHI dell’ interno, uno dei più importanti e significativi cicli pittorici tardo gotici piemontesi, commissionati dal figlio naturale di Tommaso III (cui il castello fu dal padre lasciato in eredità), Valerano Saluzzo della Manta, detto il Burdo (nome che gli derivava dal fatto di essere possessore del luogo di Brondello allora detto Burdello). Iniziatore nel 1416 dell’illustre famiglia, cui il castello restò per quattro secoli, lasciò un’impronta personale nella strutturazione dell’insieme.

Dopo la metà del XVI secolo, Michele Antonio Saluzzo eresse un altro palazzo a nord-est di quello quattrocentesco. Nel periodo in cui il Marchesato restò in possesso dei Francesi e poi dei Savoia, il castello perdette progressivamente le caratteristiche di fortezza per diventare residenza estiva; venne poi abbandonato tra il XVII e XVIII secolo; fu utilizzato come ospedale militare durante il periodo napoleonico e subì un progressivo degrado. Nel 1860 i conti Radicati Marmorito lo acquistarono e lo restaurarono; dovettero però far abbattere gran parte del palazzo cinquecentesco, perchè pericolante. L’ultima discendente di questa casata, Elisabetta Provana De Regge, nel 1984 donò il castello al Fondo per l’Ambiente Italiano, che avviò importanti interventi di ristrutturazione e lo aprì al pubblico.

La chiesa del castello fu ceduta dal Comune di Manta in comodato al F.A.I. nel 1986.

Descrizione del sito:

Dalla salita al castello si entra nel giardino e all’ingresso, attraverso un portone con arco acuto, si passa nel palazzo cinquecentesco che presenta a sinistra la tinaia, a destra la grande cucina. Lo scalone sette-ottocentesco porta al piano nobile dove gli ambienti convergono verso lo scalone cinquecentesco, marmoreo e colonnato, fatto edificare da Michele Antonio per collegare il piano nobile del suo palazzo agli ambienti del piano superiore, edificato da Valerano Saluzzo. In questa parte più antica del castello, un grande vestibolo presenta il soffitto originale a cassettoni dipinti e, a destra della finestra, un affresco quattrocentesco con la delicata immagine della Vergine che allatta il Bambino.

Dal vestibolo si accede alla Sala baronale, che faceva parte di un corpo di fabbrica trecentesco e fu fatta affrescare da Valerano, in una data imprecisata tra il 1416 e la fine degli anni Venti del XV secolo, da un maestro pittore, ancora anonimo nonostante i numerosi tentativi di attribuzione, che vi eseguì uno dei più significativi cicli pittorici tardo gotici di carattere “profano”. A grandezza naturale, sulla parete di fronte alle finestre della sala, vi è una sfilata di nove eroi e nove eroine appartenenti alla mitologia classica e alla letteratura biblica, abbigliati con preziose vesti (un tempo con applicazioni in stucco in pastiglia dorata) secondo la moda dell’epoca. I personaggi, che rappresentano per valore e saggezza i primi nove marchesi di Saluzzo e le rispettive consorti, sono: Ettore, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Giosuè, David, Giuda Maccabeo, re Artù, Carlo Magno e Goffredo di Buglione, e sono accompagnati da Delfila, Sinope, Ippolita, Semiramide, Etiope, Lampeto, Tamaris, Teuca e Pentesilea.

Sulla parete opposta alla serie di eroi, è raffigurata la “Fontana della Giovinezza”: una processione disordinata e vivace di personaggi di vario rango ed età, che accorrono verso una fontana esagonale rappresentata al centro della parete, dove ognuno di loro si immerge per uscirne giovane e rigenerato nella promessa dell’eternità. Tale scena era un’allegoria assai in voga nel Trecento nei castelli d’oltralpe. Con grande ironia il Maestro della Manta descrive la cavalcata affannosa di imperatori, vescovi, regine per riacquistare la perduta giovinezza; molto interessanti le frasi che pronunciano i vari personaggi, fissate in un proto-fumetto in “dialetto” locale, mentre altre scritte – in francese – sono poste in cartigli sulla parete del ciclo di eroi. Gli affreschi contengono raffigurazioni molto precise di animali e piante. La sala presenta, sulle altre pareti, un monumentale camino e, di fronte, una nicchia con una Crocifissione e ai lati le immagini dei santi Giovanni Battista e Quintino, una rara iconografia.

L’edificio fatto costruire da Michele Antonio presenta vari ambienti tra cui la “Sala delle grottesche” con complesse raffigurazioni simboliche e mitologiche in 12 ovali contornati da cornici in stucco secondo lo stile manierista cinquecentesco. Nota è la raffigurazione del globo terrestre con, incredibile per l’epoca, abbozzate le Americhe e l’Antartide: Una luminosa galleria, che collegava il salone alla camera del Marchese, è affrescata con scene mitologiche e allegoriche.

Informazioni:

Tel e fax 0175 87822. Email: faimanta@fondoambiente.it

Links:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

Bibliografia:

Romano G. (a cura di), La sala baronale del Castello della Manta, Quaderni del restauro, Olivetti, Milano, 1992

Piovano A. (a cura di), Castello della Manta : guida turistico-pratica Castello della Manta, Gribaudo, Cavallermaggiore CN,1989

— Castello della Manta, ed F.A.I. Milano, s.d.

Fonti:

Fotografia n° 2 e 3 da www.eventilanghe.net, foto 1 e 4 dal sito del FAI.

Data compilazione scheda:

10/09/2009 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Macra (CN) : Cappella di San Salvatore

Storia del sito:

La cappella di San Salvatore di Macra è, con la chiesa di San Peyre di Stroppo, una delle più antiche testimonianze architettoniche medievali della valle Maira. Fondata probabilmente dai monaci di Oulx tra il 1120 e il 1148, risulta nel 1386 sotto la giurisdizione della Pieve di Santa Maria di Caraglio, sotto l’ordinamento diocesano di Saluzzo.

Descrizione del sito:

La piccola cappella che si affaccia sul torrente Maira conserva all’interno, sulle pareti laterali, importanti affreschi tardo-romanici, tra i pochi e meglio conservati del Cuneese, che rappresentano soggetti della Genesi e altre scene, tra cui la Danza di Salomé, e inoltre affreschi quattrocenteschi nell’abside, con il Cristo benedicente in gloria tra i quattro Evangelisti e i dodici Apostoli, Santa Caterina e Sant’Antonio.

L’aspetto esterno, come in tutti gli edifici sacri più antichi, è molto semplice. I muri di pietra rozzamente squadrata non presentano alcuna decorazione. La facciata è a vela, come il campanile situato in corrispondenza dell’abside, e contribuisce a slanciare la solida architettura romanica. Il portico, sostenuto da due tozze e irregolari colonne, è un’aggiunta di epoca posteriore. L’interno è a navata unica con soffitto a capriate. Il primitivo nucleo della chiesa terminava a circa metà del presbiterio, poco dopo gli affreschi romanici scoperti con la campagna di restauri effettuati dalla Sovrintendenza tra il 1971 e il 1975. Si ritiene che questi affreschi si estendessero anche all’abside (è infatti ancora visibile un frammento decorativo sul frontone dell’arco).

Ma intorno al 1460 vennero sostituiti da un nuovo ciclo pittorico ad opera di un ignoto artista tardo-gotico, che alcuni studiosi avvicinano al Maestro di Lusernetta. La nuova opera rappresenta, nella volta, gli Evangelisti intorno al Cristo Pantocratore e sulle pareti absidali i dodici Apostoli, suddivisi in quattro riquadri scanditi da tre monofore. Ogni soggetto è identificato dal nome scritto in caratteri gotici nel registro inferiore e, in alcuni casi, dal simbolo. Da sinistra si riconoscono Giacomo minore, Taddeo, Simone, il giovane Mattia (che sostituì Giuda Iscariota ed è l’unico ad avere il libro aperto); quindi Andrea con la croce del martirio, Pietro con la chiave, Giovanni e Filippo; infine Matteo, Bartolomeo, che porta il coltello con il quale fu scuoiato, Giuda e Giacomo maggiore, con il bastone da pellegrino e la conchiglia sul cappello. Nella calotta dell’abside i quattro evangelisti (da sinistra: Giovanni, Matteo, Luca e Marco), seduti a coppie in cattedre, si affiancano al Cristo benedicente in mandorla. Sui piedritti dell’arco troviamo altri due affreschi tardo-gotici: a sinistra Santa Caterina, con la ruota dentata del martirio, a destra Sant’Antonio abate, con il bastone a forma di tau. Sul frontone dell’arco è visibile un’Annunciazione, sovrapposta alle decorazioni romaniche.

Ma l’opera di maggior valore e suggestione di San Salvatore è certamente il ciclo di affreschi romanici. Purtroppo nel XVIII secolo, con l’allungamento della navata, si procedette anche all’apertura di due grandi finestre che mutilarono la raffigurazione rendendone problematica l’interpretazione.

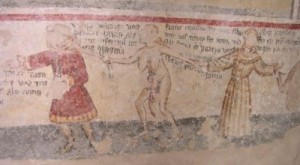

Sulla parete di sinistra sono riconoscibili dall’alto Adamo ed Eva, separati dall’albero del bene e del male dal quale spunta il serpente che offre la mela. Inferiormente è rappresentata una battaglia dell’Antico Testamento, con un guerriero a cavallo, soldati armati e un personaggio che sembra suonare un flauto. Il registro più basso non è più leggibile a causa del degrado. Sulla parete di destra è raffigurata in alto una danzatrice, con una veste dalle maniche molto svasate, accompagnata da un citaredo: il soggetto potrebbe riferirsi alla danza di Salomé di fronte al padre Erode. Più in basso potrebbero essere raffigurati Caino e Abele mentre offrono il grano. Quasi illeggibile risulta il velario sottostante.

Si tratta nel complesso di uno dei cicli pittorici di epoca romanica più interessante nell’area del Piemonte meridionale. Gli affreschi sono stati restaurati nel 2019, vedi qui.

Informazioni:

Sulla strada provinciale 422 che costeggia il torrente Macra, a 2 Km a valle dell’abitato.

UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALLE MAIRA tel. 0171.917080; e-mail: iatvallemaira@virgilio.it.

Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

Links:

https://www.comune.macra.cn.it

https://www.cittaecattedrali.it

Bibliografia:

GALANTE GARRONE G., Nuovi accertamenti per la pittura in Val Maira, Studi Piemontesi VI –1 , 1977

PEROTTI M., La pittura dei secoli barbari III -Affreschi in s. Salvatore di Macra, “Cuneo provincia granda” XXVII – 3 1978

PEROTTI M., Repertorio dei beni artistici della valle Maira, Ed. Provincia di Cuneo, sd

Fonti:

Testo tratto da schede reperite in loco nel 2004 e realizzate a cura di Espaci Occitan. Vedi anche www.comune.macra.cn.it . Fotografie GAT

Data compilazione scheda:

20/07/2004 – aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020 – dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Macra (CN) : Cappella di San Pietro

Storia e descrizione del sito:

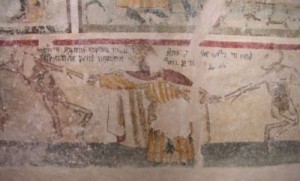

Costruito presumibilmente nei primi anni del Quattrocento, l’edificio è caratterizzato da una tettoia a due spioventi collegata a un muro di sostegno eretto sull’altro lato della via. La singolare presenza della tettoia può spiegarsi sia come riparo per la facciata per i viandanti in transito sia come delimitazione di confine in quanto, in epoca medievale, una barra posta di traverso alla via poteva facilmente bloccare l’ingresso in paese a carovane o viandanti isolati, specialmente in caso di pestilenze. In origine la cappella doveva essere aperta con un arco verso la via. La facciata era decorata da due figure di Santi, oggi estremamente consunte, ma che dovrebbero aver raffigurato Rocco e Sebastiano. Nel ‘600, con la modifica della struttura della facciata, si procedette all’imbiancatura e alla realizzazione di un’Annunciazione. L’esterno è caratterizzato dalla presenza di quattro guglie poste agli angoli dell’edificio che conferiscono un accento gotico a tutto l’esterno. Sul tetto, sopra la porta d’ingresso della chiesa e perciò a metà del tetto, è posto un piccolo campanile a vela. Sulla facciata ovest, ben visibile ai viandanti da Macra, vi sono le tracce di un grande riquadro affrescato che molto probabilmente raffigurava San Cristoforo, figura ricorrente nella iconografia medievale della valle. L’interno si compone di un vano a pianta quadrata, coperto da volta a crociera conica di purissime linee gotiche. È interamente decorato da un complesso di raffigurazioni, databili alla seconda metà del XV secolo, di indubbio interesse anche sotto il profilo iconografico e che rivelano una scelta attenta ed accurata, volta all’esaltazione dell’istituzione ecclesiale cattolica. Nella controfacciata è rappresentata l’Annunciazione e ai lati sono presenti raffigurazioni di Santi, tra cui si individuano un Vescovo ed una Santa giovane bionda, probabilmente Agata. Sulla parete sinistra compaiono scene dell’infanzia di Cristo con la Natività (con l’annuncio dei pastori), l’Adorazione dei Magi e la Presentazione al tempio. La parete di fronte è decorata con tre episodi della vita di san Martino, tra cui si individuano con certezza, in basso, le scene di san Martino e il povero, e la rinuncia di san Martino alle armi, mentre la scena più grande, in alto, appare meno chiara, salvo che si tratti sempre dell’episodio del povero ritratto in due momenti (l’incontro e il taglio del mantello). La volta è decorata, secondo un modello assai diffuso, con i Quattro Dottori della Chiesa, mentre la parete di fondo, in parte coperta da una decorazione seicentesca, presentava verosimilmente nella parete superiore la Madonna in trono e, nel reparto inferiore, sulla sinistra la figura del beato Pietro da Lussemburgo (a cui era dedicata originariamente la cappella), mentre a destra isanti Pietro, Paolo e un personaggio di cui rimane solo la parte inferiore della veste, forse lo stesso Pietro da Lussemburgo. Al di sotto del ciclo, in una fascia che corre lungo le pareti della chiesa, un altro artista raffigurò la Danza macabra, in base a valutazioni tecniche la stesura di questa parte deve essere avvenuta in una fase assai vicina a quella della restante decorazione, tuttavia il pittore è profondamente diverso. Si tratta verosimilmente di un artista locale che illustra in modi popolareschi e brutali la celebre sequenza della danza degli scheletri con i vari rappresentanti della società del tempo, dal papa e dall’imperatore fino alle categorie sociali più modeste, passando attraverso le varie gerarchie religiose e civili. Ad ogni specifica situazione corrisponde un breve dialogo in lingua occitana.

Informazioni:

Situata sull’antica mulattiera che conduce da Villar di Macra alla Borgata Camoglieres, in posizione strategica su di un piccolo promontorio roccioso, quasi a voler controllare l’accesso al paese. FFICIO TURISTICO I.A.T. VALLE MAIRA tel. 0171.917080; e-mail: iatvallemaira@virgilio.it oppure Espaci Occitan – Dronero Tel. e fax 0171.904075 e-mail: segreteria@espaci-occitan.org

Links:

http://www.comune.macra.cn.it

https://www.chieseromaniche.it/documenti/1002-PieroBalestrino-Macra-Cappella-di-San-Pietro.pdf

Fonti:

Testo tratto da schede reperite in loco nel 2004 e realizzate a cura di Espaci Occitan. www.espaci-occitan.org. Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

20 luglio 2004 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Lesegno – Prata (CN) : Cappella di Santa Maria del Lucchinetto

Storia del sito:

L’abitato di Lesegno è costituito da due nuclei importanti, situati uno di fronte all’altro sui rilievi della valle in cui scorre il torrente Mongia. Villa è la borgata dove ha sede il comune, le scuole, la parrocchiale ed il settecentesco castello. Prata è l’altra frazione, anch’essa di origini molto antiche. Nel X secolo risulta che il villaggio di Lesegno appartenesse alla contea di Andrate, posseduta dai marchesi di Susa. Passato al vescovo di Asti fu da questi ceduto ai marchesi di Ceva che vi ebbero giurisdizione fino al sec. XVII. Dopo alterne vicende venne eretto in marchesato nel 1790 ed assegnato a Cesare Gaspare, marchese di Ceva e di Lesegno. Gravi danni subì durante l’occupazione spagnola del 1649 e più tardi nel 1796 per il saccheggio delle truppe napoleoniche.

La parrocchiale era la chiesa romanica detta “Madonna del Lucchinetto”, il cui nome deriva probabilmente da “lucus” bosco di castagni, che si presume risalga al X sec. Oggi si trova al centro del cimitero costruito nel 1822 in loc. Prata.

Negli Statuti di Lesegno la chiesa è citata nel 1302, ma è di costruzione anteriore essendo situata fra i borghi molto antichi delle Casette e della Prata. Quindi si presume risalga al secolo X poiché una cappella dedicata a Santa Maria è pure menzionata in un documento del 1013 nel quale il marchese di Susa, Olderico Manfredi, vendette il castello di Lesegno con le sue pertinenze, un ampio tenimento e due cappelle, dedicate l’una a S. Maria e l’altra a S. Nazario/Lazzaro (“cum tenimento, foxato circumdato, et capellas duos foris eodem castro recenter edificatas, in nomine Sanctae Mariae et Sanctii Lazarii”), al prete Alfredo o Sigifredo. Però l’attuale chiesa presenta archi ogivali che fanno ritenere che sia stata rimaneggiata nel XIII secolo.

Descrizione del sito:

La Chiesa ha pianta rettangolare, lunga circa 20 m, quindi più grande delle chiese all’epoca sparse nel contado.

L’interno è spoglio, intonacato con qualche piccolo frammento di pittura mal conservata, coperta con tetto a vista e conclusa da un’abside rotonda, che è la parte più antica dell’edificio, costruita con pietre squadrate in corsi ordinati in vista all’esterno. L’abside è voltata con un catino sferico e coperta di lastre di pietra; presenta tre finestre a feritoia con doppia strombatura. Il pavimento absidale rivela che il piano originario era molto più basso.

Nella parete meridionale sono murati tre archi ogivali in cotto che si impostano su pilastri poligonali immorsati nella parete con rustici capitelli di pietra che recano tracce di decorazione. Non vi è accordo tra gli studiosi sull’originaria funzione di questi archi: archi di ingresso, portici, o resti di una chiesa più grande.

All’interno restano frammenti di affreschi del XV secolo, forse in parte opera del pittore che affrescò anche il Santuario della Madonna dei boschi di Boves.

Informazioni:

La cappella cimiteriale di Santa Maria, detta “Madonna del Lucchinetto”, è nell’attuale Cimitero in frazione Prata, in direzione del comune di Niella Tanaro, lungo la S.S. n. 28. Parrocchia di Lesegno, tel. 0174.77036

Link:

http://www.fungoceva.it/vallate_paesi/LESEGNOcimitero.htm

Bibliografia:

AA.VV., Il santuario della Madonna dei Boschi di Boves, Primalpe, CN, 2004

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese, vol.II, Rotary Club Mondovì, Mondovì CN, 1979

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografie e parte delle notizie dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

06/02/2006 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese