Provincia di Torino

Sant’Ambrogio di Torino (TO) : Resti del Borgo e del Castello

Storia dei siti:

La prima menzione di S. Ambrogio è del 1098, in un documento redatto nei claustra, cioè il complesso degli edifici monastici, dell’abbazia di S. Michele. Un diploma del 1111 dell’imperatore Enrico V cita “la strada pubblica che dalle montagne attraverso il borgo di S. Ambrogio giunge a Roma”: era quindi un insediamento di diretta emanazione e base logistica e amministrativa dell’abbazia.

IL CASTELLO – La prima attestazione scritta del “castello dell’abate clusino nel borgo di S. Ambrogio” risale al 1266, ai tempi dell’abate Decano, ma la sua origine è precedente, come si è rilevato nelle varie fasi edilizie trovate nel corso delle recenti campagne di scavo condotte nell’ambito del cantiere di restauro e di trasformazione del castello in struttura ricettiva.

Il Castello ebbe funzione prevalentemente politico-amministrativa di raccordo tra l’Abbazia, isolata sul monte, e l’area della valle su cui essa esercitava il proprio potere temporale; nel XIII-XIV secolo fu la sede del tribunale dell’abate, vi risiedeva con la scorta armata il vicario che governava per conto dell’Abbazia. A seguito dei gravi danneggiamenti inferti nel 1368 dalle truppe di Filippo d’Acaia, fu riparato e provvisto di caditoie e di una bertesca d’angolo. Dal 1533 al 1559 subì l’occupazione prima degli Spagnoli, poi dei Francesi e infine passò ai Savoia, che lo rinforzarono dotandolo di artiglieria leggera e di un buon numero di soldati. Tra Sei e Settecento fu ridotto allo stato di rudere da guerre e battaglie; divenne cava di materiali da costruzione e fu invaso dalle abitazioni private.

IL BORGO di Sant’Ambrogio, il cui nucleo storico è la piazza IV Novembre, era protetto da un’ampia cinta muraria e da due torri quadrate, dette della dogana e del feudo; la sua posizione lungo la Via Francigena ne facilitò lo sviluppo come centro commerciale: vi abbondavano botteghe, locande e un ospedale per i pellegrini gestito dai monaci dell’abbazia. Il lato occidentale delle mura fu ricostruito dopo le distruzioni degli Inglesi del 1368. Nel corso dei secoli il potere dell’Abbazia si affievolì e il controllo del borgo passò ai Savoia. Tra il XV ed il XVIII secolo il paese fu coinvolto nelle guerre tra i Savoia e la Francia e l’episodio più noto è la battaglia del 10 luglio 1630 tra l’esercito di Carlo Emanuele I e i francesi del duca Montmorency, presso Avigliana.

Descrizione dei siti:

Il comune di Sant’Ambrogio conserva i resti dell’antico borgo medievale: tre case presentano ancora muratura a spina di pesce, poi integrate nella CINTA MURARIA costruita a scopo difensivo con pietre da spacco e laterizi legati con strati di malta; Queste mura formano un quadrilatero irregolare imperniato nell’angolo sud-ovest sulla chiesa di S. Giovanni Vincenzo, mentre una torre cilindrica sorge sull’angolo nord-ovest; le due porte di ingresso si aprivano a cavallo della strada di Francia, asse di attraversamento dell’abitato. All’interno del borgo, in un cortile che si affaccia sulla via centrale, sono visibili i resti di un edificio pubblico con porticato al piano terra, di cui si conservano due arcate, sostenute da un pilastro sormontato da capitello a foglie lisce, e la parete orientale con una bifora decorata a pilastrini e capitelli. La pregevole fattura di qeste strutture fa pensare alla curia o al broletto del borgo.

La TORRE CIVICA risalente al XII secolo circa sorge accanto alla porta nord-est del borgo. A base quadrata, alta circa 15 m, a più piani, terminava con una merlatura in parte ancora visibile.

Dell’antica CHIESA DI SAN GIOVANNI VINCENZO (cui viene attribuita la fondazione della Sacra) non rimane oggi che l’imponente CAMPANILE in pietra in stile romanico, edificato intorno all’XI secolo e successivamente rimaneggiato; il resto dell’edificio è stato infatti ricostruito nel XVIII secolo in stile barocco, su progetto dell’architetto Bernardo Vittone. La torre campanaria presenta una base quadrata e un’elegante bifora con capitello a foglia d’acqua in pietra verde. All’interno un locale con volta a crociera e una scala a chiocciola in pietra.

Nella FRAZIONE SAN PIETRO sorgono i resti dell’antica chiesa omonima, oggi nascosta tra le case e parzialmente inglobata in una costruzione civile: ne restano le tre absidi, che risalirebbero all’ XI secolo e che hanno un’ampiezza di 12 metri.

Descrizione dei ritrovamenti:

CHIESA DI SAN GIOVANNI VINCENZO. L’originaria chiesa del borgo è stata ritrovata durante due interventi archeologici effettuati all’interno della parrocchiale settecentesca e al di sotto della piazza IV Novembre, dove al termine dei lavori è stata riportata sul selciato la pianta dell’edificio antico, disegnata con lastre di pietra. Ruotata di novanta gradi rispetto all’attuale, la prima chiesa si sviluppava in lunghezza per circa 24,80 m ed è ricostruibile nelle forme di una basilica a tre navate, separate da pilastri a sezione rettangolare e concluse da tre absidi semicircolari. La facciata, marcatamente obliqua, prospettava sul sentiero di salita a S. Michele. Il tetto doveva essere a capriate lignee; la mensa dell’altare centrale poggiava su un robusto basamento in muratura. Le caratteristiche planimetriche e di tecnica muraria permettono di attribuire l’origine di questa chiesa all’XI secolo. A partire dal XII secolo le accresciute esigenze pastorali degli abitanti del borgo formatosi intorno al complesso monastico e il trasferimento da Celle a S. Ambrogio delle reliquie di san Giovanni Vincenzo, beato eremita del monte Caprasio, indussero ad ampliare la chiesa con il raddoppio della navata laterale nord, la costruzione di un grande campanile e la creazione di un nuovo e profondo coro. Oltre alla torre campanaria, che alla base costituiva la cappella terminale della navata nord, si è fortunosamente conservato in alzato un tratto della nuova parete settentrionale della chiesa. L’abside del XII secolo è invece riaffiorata all’interno dell’attuale parrocchiale ed è risultata occupata da tombe quasi esclusivamente riservate ai bambini. Questa particolarità farebbe pensare a una devozione popolare che poneva le anime dei piccoli defunti sotto la protezione delle venerate reliquie di san Giovanni Vincenzo, al quale fu attribuito dal suo biografo il miracolo della resurrezione di un bambino e che viene citato come titolare della chiesa nei documenti scritti a partire dal 1233. (Vedi piantina ricostruttiva nell’allegato.)

CASTELLO. Le indagini archeologiche hanno rivelato come l’elemento più antico del castello fosse il torrione circolare costruito direttamente sulla roccia nel punto più elevato del sito, del quale rimangono i primi corsi di fondazione e una piccola parte dell’alzato. Associati alla torre sono alcuni muri realizzati con la tecnica a “spina pesce”, situati subito a nord, verso la zona pianeggiante. In un momento successivo la torre venne circondata da una cinta a pianta quadrangolare, della quale si conservano gli alzati, il portale e le grosse mensole in pietra che reggevano il cammino di ronda. La struttura fu successivamente ampliata verso valle, fino a raddoppiare il suo originario perimetro, e arricchita nel corso dei secoli XIV e XV da elementi costruiti in laterizi, come la bertesca, il torrino circolare nell’angolo sud, e i merli a coda di rondine. (Notizie tratte dal testo in allegato)

Vedi ALLEGATO: sambrogio 2010

Informazioni:

Nel centro storico si trovano i resti del borgo medievale.

Da P.za IV Novembre, a lato della Chiesa parrocchiale, inizia l’antica via (un tempo una mulattiera) tra l’Abbazia di San Michele della Chiusa (vedi scheda) ed il paese di Sant’Ambrogio. Salendo si osservano, sulla destra, i resti del castello Abbaziale; arrivando alla frazione San Pietro, ciò che rimane dell’antica chiesa. Comune, tel. 011 9324411

Links:

https://www.comune.santambrogioditorino.to.it

Fonti:

Fotografia in alto da http://www.torinomedica.com e altri siti; foto in basso (campanile S. Giovanni) dal sito, non più esistente dal 2015, della Provincia di Torino.

Data compilazione scheda:

18/12/2007- aggiornam. 2010 e giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Sant’Antonino di Susa (TO) : “Pera ‘dle Masche (Roca ‘dle Faie)”

Storia e descrizione del sito:

Il nome locale è Pera ‘dle Masche, cioè pietra delle streghe, invece il nome riportato in letteratura, Roca ‘dle Faje, cioè roccia delle Fate, è frutto di errata trascrizione.

Il masso, di notevole mole, è in posizione naturale e sovrasta la mulattiera sottostante, che conduce a Folatone. La roccia è uno gneiss occhiadino con feldspato potassico, quarzo e mica chiara.

La superficie incisa, liscia e piana, inclinata di 15°, misura 260 x180 cm e presenta linee di fenditura naturali. La roccia reca incise 131 coppelle che si presentano regolari e diametro da due a sette cm. Alcune coppelle hanno una sezione quasi conica e sono più marcatamente incise, mentre la maggior parte di esse presenta la classica sezione emisferica. Sembrano disposte in ordine sparso, ma presentano tuttavia allineamenti in linea curva.

Informazioni:

Il masso si trova in località C. Gattero a 600 m s.m., borgata Cresto, a poca distanza dal confine comunale tra Sant’Antonino e Vaie

Link:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar22.htm

Bibliografia:

A. ARCA’, A. FOSSATI (a cura di), Sui sentieri dell’Arte Rupestre: le rocce incise delle Alpi. Storia, ricerche, escursioni. Gruppo Ricerche Cultura Montana – Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo, CDA, Torino, 1995

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra citato.

Data compilazione scheda:

5/7/2007 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

San Ponso Canavese (TO) : Chiesa e Battistero

Storia del sito:

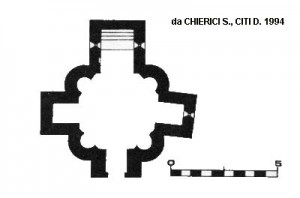

All’interno del battistero, che sorge nella parte meridionale del complesso parrocchiale (già datato al X-XI secolo e poi ritenuto ripresa protoromanica di un edificio paleocristiano) saggi del 1977 hanno permesso di accertare l’esistenza di un precedente battistero (con fonte battesimale ad immersione) databile al V secolo. L’edificio paleocristiano appare sostituito (nell’VIII-IX secolo) da quello sul cui tessuto murario attorno al Mille si eresse l’edificio attualmente visibile. Non sono state individuate tracce della relativa chiesa paleocristiana

Descrizione del sito:

La pianta – quattro absidi rettangolari e quattro semicircolari alternate che si innestano su un organismo ottagonale – ha analogie con quella di altri battisteri dell’area lombarda, ma caratterizzato da una pianta irregolare e sprop orzionata: troppo piccole le absidi semicircolari, più che altro delle nicchie, rispetto ai vani rettangolari. Lo spessore dei muri, in media superiore al metro, è un indice di arcaicità che lo accomuna con gli edifici di Settimo Vittone. All’esterno compare un motivo decorativo a coppie di archetti su lesene. Gli archetti sono irregolari, spesso di ampiezza e di quota diverse. Anche la linea delle finestrelle, dallo strombo profondo e pronunciato che serra un’apertura strettissima, è di modello arcaico. Non v’è traccia di decorazione alcuna, né scolpita né affrescata all’interno dell’edificio, la cui parte superiore fu modificata in età barocca innalzando il campanile sulla cupola.

orzionata: troppo piccole le absidi semicircolari, più che altro delle nicchie, rispetto ai vani rettangolari. Lo spessore dei muri, in media superiore al metro, è un indice di arcaicità che lo accomuna con gli edifici di Settimo Vittone. All’esterno compare un motivo decorativo a coppie di archetti su lesene. Gli archetti sono irregolari, spesso di ampiezza e di quota diverse. Anche la linea delle finestrelle, dallo strombo profondo e pronunciato che serra un’apertura strettissima, è di modello arcaico. Non v’è traccia di decorazione alcuna, né scolpita né affrescata all’interno dell’edificio, la cui parte superiore fu modificata in età barocca innalzando il campanile sulla cupola.

Solo la lastra di pietra che funge da architrave alla porta d’ingresso porta scolpita una figura di donna supina con le mani che stringono al petto un oggetto – secondo il Porter una borsa – con un’iscrizione su due righe: SECVND/AEBV. Nella zona «inter Durias duas» il cognome Ebuzio ricorre più volte in rozze steli trovate nelle località di Alpignano e Pianezza, e nelle vicinanze della cascina Vescovo presso Ciriè.

Informazioni:

Via Ferreri Noli 2. Info tel. 0124 36262

Links:

http://www.comune.sanponso.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4562

http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_San_Ponso

http://www.corsac.org/parliamda1.html (per le epigrafi)

Bibliografia:

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

CHIERICI S., CITI D., 1994, Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte

PEJRANI BARICCO L., 1982, San Ponso Canavese. Antica pieve e battistero, in Atti del V Congresso di Archeologia Cristiana, p. 151-156

Fonti:

Foto in alto da Wikipedia. Foto in basso archivio GAT.

Data compilazione scheda:

21 luglio 2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

San Mauro Torinese (TO) : Chiesa di S. Maria in Pulcherada

Storia del sito:

Nel 1420 la denominazione ufficiale della località nota come Pulchra Rada, che significa “bella spiaggia, porto (sul fiume Po)”, divenne “San Mauro”, in onore del Santo abate benedettino che, diretto in Francia, sostò presso l’abbazia nel VI secolo. L’attuale denominazione “San Mauro Torinese” risale al 1862.

L’abbazia benedettina sorse su un preesistente insediamento romano risalente al periodo di fondazione di Augusta Taurinorum (Torino) intorno all’VIII – IX secolo e divenne il nucleo centrale del primo centro abitato che si costituì intorno ad essa: a capo della comunità vi era l’abate che amministrava la vita religiosa e civile locale. ll primo documento che menziona l’Abbazia di Pulcherada è il diploma, in data 4 maggio 991, di fondazione del monastero benedettino di Spigno, ad opera di Anselmo I marchese di Saluzzo, e da esso risulterebbe che l’Abbazia di Pulcherada era stata precedentemente distrutta da “uomini cattivi” (i “Saraceni”), i quali nel 937, nel 951 e nel 954, scendendo dalla Valsusa, fecero incursioni nel Torinese, saccheggiando Susa e Torino e distruggendo l’antico monastero, coi suoi castelli di Pulcherada, Matingo, Albareto e Sambuceto (Sambuy). L’abbazia fu ricostruita in più fasi, sia su impulso del marchese Anselmo, che nel 991 la cita nel diploma ricordato, sia nei secoli undicesimo e dodicesimo. Il complesso subì rimaneggiamenti nei secoli tredicesimo e quattordicesimo. L’antico monastero medievale si estendeva sull’area ora occupata dagli attuali palazzo del municipio, giardino parrocchiale e chiesa di Santa Maria. Il monastero comprendeva nel suo recinto giardini, un mulino, un forno e attività artigianali varie. Intorno alla metà del 1500 la chiesa dell’abbazia si presentava ancora a tre navate. Nelle absidi delle navate laterali vi erano due cappelle, una delle quali dedicata alla Madonna.

A causa della posizione di confine tra Marchesato del Monferrato e Ducato di Savoia, i continui scontri armati tra le due casate provocarono un’inarrestabile decadenza e, nel 1474, l’abbazia venne soppressa e trasformata in “commenda”. Successivamente la chiesa cadde in stato di forte degrado, tanto che nel 1665 l’Abate Commendatario Petrino Aghemio, canonico della chiesa metropolitana di Torino, modificò radicalmente la forma primitiva della chiesa, rimpicciolendola e cancellando l’impianto basilicale della chiesa abbaziale, sopprimendo le due navate laterali. La navata destra fu distrutta per metà, mentre quella sinistra fu ridotta a corridoio. I due absidi terminali, con le loro finestrelle, furono conservati. Una di queste forma la cosiddetta sacrestia vecchia, mentre l’altra costituisce l’attuale sacrestia. Furono aperte grandi finestre rettangolari e fu costruito il voltone attuale, basso e pesante. Furono inoltre costruite le due attuali cappelle, una dedicata alla Madonna e l’altra a San Carlo. L’antica facciata medievale fu coperta dall’attuale facciata, che di pregevole ha soltanto il portale. Il campanile del XIII secolo, già mancante della cuspide terminale, non subì modifiche.

Il 20 giugno 1800 il Piemonte fu annesso da Napoleone alla Francia. Ciò comportò la confisca dei beni dell’Abbazia di Pulcherada: le cascine di Pescarito e della Braida e il palazzo abbaziale (l’attuale municipio) furono venduti. Ormai dipendente dall’Abbazia di S. Quintino di Spigno, l’abbazia di Pulcherada fu soppressa nel 1803 e la chiesa venne declassata a parrocchiale, i suoi beni confiscati e messi in vendita. Nel 1813 il prevosto dell’epoca, Bertoldo, sostituì l’altare di legno con uno in mattoni e marmo. Per far posto al nuovo altare fu abbassato il pavimento del presbiterio di quasi un metro, distruggendo la vecchia cripta medievale, dove si seppellivano i monaci, che fu riempita di macerie. In quella occasione fu anche realizzata l’attuale sacrestia nuova.

Della chiesa abbaziale primitiva, in origine dedicata a San Mauro ed ora a Santa Maria, rimangono pochi ma significativi resti: oltre al campanile protogotico (della prima metà del sec. XIII) e a una porzione della navata sinistra (sec. XI), si conserva l’interessante e antica abside centrale, costruita anche con mattoni romani.

Descrizione del sito:

L’attuale FACCIATA della chiesa è quella che risulta dopo i restauri del 1927, quando venne demolita quella del 1665. Durante i lavori tornò alla luce l’antica facciata romanica in pietre e mattoni, che presentava due finestre ogivali nelle parti laterali e una rotonda nel centro, con due lesene che si innalzavano per tutta la lunghezza della facciata. La vecchia facciata medievale fu tuttavia nuovamente coperta con una nuova e semplice facciata ad intonaco, che conserva tracce dell’antico nelle lesene e nelle finestre.

L’ABSIDE ROMANICA. Si rinvengono due fasi costruttive: la prima, forse carolingia, nella struttura muraria e nelle ampie finestre arcuate, e la seconda, della fine del secolo X, nelle lesene applicate e nella cornice di fornici a nicchie. Il muro esterno curvilineo dell’abside è diviso in sei campi da lesene, che nella loro parte inferiore, mediante risega, presentano maggior spessore. Sotto la cornice, formata da mattoni tagliati di sbieco, si aprono fornici o nicchie, tre per ogni campo limitato dalle lesene. Caratteristiche sono poi le grandi finestre arcate senza strombatura laterale, con armille di mattoni romani, che conferiscono alla parte inferiore dell’abside l’aspetto di una costruzione di epoca imperiale romana.

L’attuale sacrestia occupa ciò che rimane della navatella laterale sinistra, distrutta nel 1665 a seguito della trasformazione della chiesa voluta dall’abate Aghemio. Nel piccolo abside terminale si notano ancora alcune finestre a strombatura ed i muri perimetrali di grande spessore della chiesa.

IL CAMPANILE, alto e possente, è sproporzionato alla facciata della chiesa e alle esigenze di culto. Si ipotizza pertanto che esso sia stato eretto soprattutto con finalità belliche. Osservando la tessitura muraria si nota una fascia in cui il campanile romanico fu innestato sugli antichi ruderi del campanile distrutto dai Saraceni. La vecchia muratura è facilmente individuabile poiché più irregolare e ricca di grosse pietre. Sono particolarmente interessanti le decorazioni in mattoni che ne delimitano i piani ed il cornicione sommitale. L’arco di accesso all’originario monastero sostiene ora, a ridosso del campanile, una parte dell’edificio dell’attuale casa parrocchiale. Ai lati dell’arco, quasi nascosti nell’intonaco, si intravvedono i cardini del portone che un tempo separava il perimetro abbaziale dal centro abitato. Nelle pareti sono aperte alte monofore affiancate. Le cappelle interne sono del XVII secolo, altri arredi del XIX.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel Febbraio 2011, nel corso di restauri e scavi archeologici, sono state identificate diverse tombe con sepolture maschili longobarde; una cripta sotto l’abside; resti dell’antico monastero e, sotto uno stato di ridipinture del 1667 e del 1927, l’AFFRESCO del Cristo Pantocratore risalente a circa 900 anni fa, con una veste porpora entro una mandorla fra schiere di angeli: una scoperta di eccezionale valore.

Per aprofondire vedi allegato: Pulcherda-Storia-e-ciclo-pittorico_comune-sanmauro

Informazioni:

Tra via Municipio e via Matteotti. Parrocchia tel. 011 8221000

Link :

http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it

http://www.areeprotettepotorinese.it/pun-dettaglio.php?id=993

http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/portfolio/item/41-santa-maria-di-pulcherada.html

Bibliografia:

— La chiesa di Santa Maria di Pulcherada in San Mauro Torinese / Ricerca storico-bibliografica ed elaborazione testi di Bruno Fattori ; revisione testi e coordinamento grafico di Marisa Gilla ; foto a cura del gruppo fotoamatori AVIS San Mauro : Lorella Bai … [et al.! ; disegni di Lorella Bai e Marisa Gilla, San Mauro : AVIS_Comunale di San Mauro, stampa 1991.

Chiapasco E.; Garelli S., L’Abbazia di Pulcherada in San Mauro Torinese: rilievo e indagini della Cappella della Madonnina. Rel. De Bernardi, Mauro and Chiabrando, Filiberto and Volinia, Monica. Politecnico di Torino, 2. Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Architettura (Restauro e Valorizzazione), 2010

Pantò G.; Bedini E., San Mauro Torinese – chiesa di Santa Maria in Pulcherada – Resti di età altomedievale, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 21 , 2006, pp. 280-83

Fonti:

Notizie dal sito al n° 2. Fotografie da http://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Maria_di_Pulcherada.jpg. Foto n°3 da http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2011/3/107064.html

Data compilazione scheda:

21 dicembre 2011 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

San Maurizio Canavese (TO) : Chiesa vecchia del Cimitero (antica Pieve)

Storia del sito:

Nella zona occupata un tempo dal vecchio borgo e dal castello, ora scomparsi, adiacente al cimitero, troviamo l’antica pieve, la cui costruzione risale al sec. XI, probabilmente ad una navata.

La chiesa romanica fu ampliata con le due navate laterali gotiche, poi ancora rimaneggiata in epoca rinascimentale per adattarla alle esigenze liturgiche.

Anche il campanile fu modificato e intonacato, ma risultano evidenti nella parte inferiore i segni delle bifore antiche.

La Chiesa conserva all’interno un prezioso ciclo di affreschi sulla vita di Cristo (nell’archivio storico del Comune è conservata la pergamena, stilata il 5 dicembre 1495, nella quale è documentato il pagamento al magister Sebastiano Serra di cinquanta fiorini “ad pingendum Passionem Domini Nostri Yhesus Christi in ecclesia parrochiali dicti loci”) e altri affreschi e dipinti del XVI secolo.

Le antiche Confraternite, che avevano qui i loro sepolcreti, furono le promotrici della nuova chiesa, costruita all’interno dell’abitato nel XVIII secolo, che divenne la nuova parrocchia. La Pieve fu destinata alle cerimonie funebri con la denominazione di “CHIESA VECCHIA DEL CIMITERO”.

L’edificio è stato dichiarato monumento nazionale nel 1922.

L’edifico è stato riaperto al pubblico nel 2007 dopo che sono stati eseguiti lavori di recupero e consolidamento architettonico, a partire dalla copertura fino alle pavimentazioni, passando per le murature, gli intonaci esterni e interni non affrescati, i serramenti e il plafone ligneo. E proprio durante l’operazione di restauro è stato anche portato alla luce un lacerto di volta a botte a sesto leggermente ribassato, impostato nella porzione ovest della sacrestia, che lascia supporre l’esistenza di una cappella di impianto medievale al termine della navata destra. Sono anche stati restaurati gli affreschi. Vedi testo di Restaldi in bibliografia e RESTALDI_Le campagne decorative della chiesa riscoperte dai restauri.

Descrizione del sito:

All’interno della Chiesa si possono osservare gli affreschi in ordine cronologico, iniziando dalla cappella sul lato sinistro del presbiterio, ove pittori del sec. XV hanno illustrato il martirio di santa Margherita, santa Caterina e santa Lucia; soprattutto quest’ultima figura si avvicina ai migliori esempi del gotico internazionale.

La navata centrale, coperta da un soffitto ligneo, conserva sulla parete sinistra un magnifico ciclo pittorico illustrante 24 episodi della vita di Cristo. Gli affreschi risalgono agli ultimi anni del ‘400 e sono opera dei pittori Bartolomeo e Sebastiano Serra. È evidente lo scopo didattico che ispirò gli ideatori delle scene, destinate all’istruzione di fedeli, quasi tutti illetterati. Seguendo schemi di gusto tardo-gotico la narrazione pittorica illustra brani dei Vangeli e delle pie leggende, con un risultato che si fa ancora apprezzare anche per la conservazione molto buona.

Ad un’epoca poco più tarda (inizi del XVI sec.) appartengono gli affreschi della Madonna della Misericordia (nella cappella a lato dell’altare) e i ritratti di Profeti che si vedono nel primo sottarco di destra.

All’epoca del Concilio di Trento (prima metà del ‘500), quando vennero emanate nuove norme per il decoro degli edifici sacri, venne modificato l’altare maggiore, sul quale spicca un trittico su tavola di scuola vercellese del XVI sec. (bottega del Giovenone). La tavola centrale raffigura l’Adorazione dei Magi; la parte sinistra il patrono della comunità, san Maurizio; a destra san Francesco che presenta il pievano don Lavoretto, appartenente ad una nobile famiglia di Moncalieri. L’altare è decorato con stucchi e pitture ed è stato terminato nel periodo barocco, quando si pensò di costruire la nuova sacrestia.

Informazioni:

Email: associazione@amicidisanmaurizio.it (Visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Amici di San Maurizio)

Comune, tel. 011 9263211

Links:

http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4866

https://www.amicidisanmaurizio.it/arte-storia-e-tradizioni/antica-chiesa-plebana/

http://www.percorsiartestoriafede.it/it/antica-plebana-san-maurizio

http://albyphotogallery.altervista.org/italia-piemonte/san-maurizio-canavese/chiesa-del-cimitero/ (fotografie degli affreschi)

https://www.chieseromaniche.it/Schede/331-SAN-MAURIZIO-CANAVESE-SAN-MAURIZIO.htm altre fotografie da Fondazione Isper)

Bibliografia:

AA.VV, Antica chiesa plebana di San Maurizio Canavese. Il restauro integrato, Araldo De Luca Editore, Roma, 2017

ANTONETTO B., I Serra certificati per la Bibbia dei poveri: San Maurizio Canavese, “Il Giornale dell’arte”, 22/2004 No. 237, p. 54

BALMA MION G., Muri, archi, colori: l’antica chiesa plebana di San Maurizio Canavese, Melli, Borgone di Susa TO, 2001

RESTALDI S. , Le campagne decorative della chiesa riscoperte dai restauri, in Antica chiesa plebana di San Maurizio Canavese. Il restauro integrato, Araldo De Luca Editore, Roma 2017, pp. 65-73

Fonti:

Fotografie dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

20/07/2005-aggiorn. 2007 – giugno 2014 – maggio 2021

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

San Martino Canavese (TO) : Torre-porta e resti del castello “di re Arduino”

Storia dei siti:

LA TORRE-PORTA, ORA CAMPANARIA E LE MURA DEL BORGO

La torre-porta è la principale delle quattro costruite, un tempo, a difesa del Borgo vecchio, insieme alle mura che lo contornavano e delle quali restano alcune testimonianze nella parte a nord-est dell’abitato del capoluogo (Couriau).

La Torre risulta datata al secolo XI e l’inizio della sua edificazione risale verosimilmente all’epoca in cui si svolsero i lavori di costruzione del fortilizio con castello, situato sulla collina. In occasione di lavori eseguiti nell’abitato del capoluogo, sono emersi alcuni cunicoli sotterranei che fanno pensare all’esistenza di collegamenti tra la Torre-porta, il Borgo e il castello. La torre è stata oggetto di vari interventi di sopraelevazione, realizzati in tre fasi e con una riduzione dello spessore della muratura perimetrale in progressione con l’altezza, diventando campanile fin dal 1587, se si fa riferimento alla data incisa sull’architrave in legno della porta situata sul lato sud, o dal 1557, stando alla citazione dell’allora Pievano Don Silvio Tapparo nella sua monografia “a gl’irti colli” del 1989. La successione dei lavori di innalzamento è ben leggibile guardando i contorni delle finestre distribuite sui quattro lati, anche se quelle sottostanti le bifore terminali attuali sono state chiuse. Un prezioso riscontro documentale circa la nuova destinazione a Torre campanaria si ha qualche decennio più tardi nella relazione sulla prima visita pastorale del Vescovo di Ivrea Monsignor Ottavio Asinari avvenuta nel 1652, dalla quale risulta che “supra Turrim portae huius loci” esistevano tre campane. Verosimilmente l’attuale e definitiva altezza di m. 19,50 venne raggiunta nel 1680 (data incisa sul lembo curvo del cornicione nord del tetto e scoperta durante i lavori di consolidamento e restauro realizzati nel 2007-2008). In mancanza di informazioni più certe, questa ipotesi sembra essere suffragata dal fatto che in quell’epoca era in corso la costruzione della Chiesa Parrocchiale e che i Sanmartinesi abbiano voluto innalzare la torre a servizio del nuovo edificio di culto, rispetto al quale risultava più bassa, intonacando anche le pareti esterne. Risulta plausibile ritenere che sia coevo anche l’orologio murale circolare del diametro di circa 2,20 metri, con il centro collocato a circa 16,00 metri di altezza lungo la facciata sud.

L’edificio è stato recentemente restaurato (vedi pagina internet del Comune).

Storia e descrizione dei siti:

RESTI DEL CASTELLO DI RE ARDUINO

Secondo la tradizione popolare, le origini del Castello verrebbero fatte risalire al Re Arduino, il quale vi avrebbe temporaneamente soggiornato nell’anno 1002. Anche se questa circostanza può non essere accompagnata da riscontri storici, risulta confermata l’esistenza delle fortificazioni del Castello, a partire dal secolo XII. Da allora, questa fortificazione fu al centro di tante vicende e battaglie, divenne di proprietà dei Conti di San Martino, fu distrutta, nel 1364, come raccontato da Pietro Azario nel “De bello Canepiciano”, venne nuovamente ricostruita per essere poi distrutta definitivamente nel 1543, durante le guerre franco-spagnole.

Il castello aveva quattro torri, di una, ancora in piedi nell’Ottocento, ci sono rimasti i ruderi da cui si rileva che la base è di metri 5,6 x 5,2 e l’altezza di metri 12; le mura dell’edificio sono spesse un metro. Dell’edificio centrale del castello ci sono ancora, a sud dei resti della torre, un muro in pietra, lungo 14 metri e alto circa 8 metri; questa costruzione è spessa alla base m 1,20-1 e al primo piano m 0,80. e altri tratti di mura e fondazioni.

Per approfondire vedi l’ALLEGATO sanmartino-castello tratto nel 2011 dal sito del Comune.

TORRE-PORTA

L’edificio è una costruzione massiccia che presenta una sezione in pianta di circa 6,50 x 6,20 m e un’altezza originaria di circa 14 m, elevata poi agli attuali 19 verso la metà del XVII secolo. La torre-porta fungeva da passo carraio con una doppia chiusura. A a Sud con ponte levatoio – del quale sono visibili le feritoie per lo scorrimento delle catene e delle funi. A Nord con antoni di legno, dei quali sono visibili i cardini, costituiti da due lastre di pietra dotate di fori di incernieramento, murate ai lati dell’arco in cotto di stile tardo romanico.

Quando venne trasformata in campanile, le due porte vennero trasformate nell’attuale configurazione che consiste nel tamponamento parziale con muratura della porta Sud e nella creazione di una scala in pietra di accesso ai piani superiori -sede delle campane- sul lato Nord.

Informazioni:

La torre-porta è nel centro storico, i resti della fortificazione sulla collina nei pressi dell’abitato. Comune tel. 0125 739121

Links:

https://www.comune.sanmartinocanavese.to.it

Fonti:

Notizie e fotografie dal sito del comune.

Data compilazione scheda:

20 dicembre 2011 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

San Giorio di Susa (TO) : Incisioni rupestri del Gravio

Storia e descrizione del sito:

Il masso di calcescisto misura 383 x 185 cm. Al centro vi è una grossa fenditura con foro da mina, segno di un tentativo di scasso o di distruzione. Anche se la pietra era già nota nella zona, fu segnalata solo nel 1967, con vivaci polemiche circa l’attribuzione della “scoperta”, e con proposte di interpretazione quanto meno fantasiose.

Le incisioni sono: 15 croci unite, 9 croci singole, 3 croci a candelabro, croce peduncolata, 12 coppelle, 3 canaletti, scritta moderna. La parete incisa, rivolta a nord, presenta principalmente grosse croci, spesso unite per il braccio orizzontale, e a volte per quello verticale. I canaletti risultano dall’unione di tali croci. Le coppelle, tranne sei isolate, sono in rapporto con le croci, costituendone l’estremità. Molto interessanti le tre croci ramificate, di cui quella centrale, che spicca maggiormente, presenta tre ulteriori crocette sulle estremità delle ramificazioni. Simili a quelle del Gran Faetto, sul corrispondente versante della Val Chisone (distrutte da recente atto vandalico).

Lungo il sentiero di accesso sono presenti vari gruppi di incisioni, per di più coppelle, in particolare a Pois.

Informazioni:

Il masso inciso si trova in località rifugio Gravio a 1380 m s.m., presso il sentiero, a pochi metri dal torrente Gravio, che segna il confine comunale tra San Giorio e Villarfocchiardo.

Link:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar23.htm

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato

Data compilazione scheda:

6/7/2007 – aggiorn. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

San Giorio di Susa (TO) : Castello

Storia del sito:

Sull’origine di San Giorio e del suo castello mancano dati precisi; si può ipotizzare l’esistenza di un fortilizio romano sulla collina morenica sulla quale sorge il paese, luogo di importanza strategica. Avvalorano questa ipotesi i ritrovamenti di monete dell’imperatore Massenzio e di una pietra miliare romana, che conferma l’esistenza della strada consolare romana sul lato destro della Dora Riparia.

Il primo documento che cita in modo esplicito il paese di San Giorio è del 1001; in esso l’imperatore Oddone III conferma al marchese Olderico Manfredi la terza parte di Susa e di altri paesi tra i quali “Sanctus Georius”.

Il nucleo più antico del castello, quello superiore, risale al X–XI secolo. Nel 1029 fu donato dal marchese Olderico di Susa all’Abbazia di San Giusto. Gli abati lo cedettero ai Bertrandi sul finire del 1200.

Imponente la torre cilindrica, che sorge all’angolo nord-ovest del castello superiore: in origine nella torre doveva trovare rifugio soltanto un guardiano; si accedeva al primo piano attraverso una bertesca, oggi andata perduta, di cui rimane un troncone di trave che ha dato luogo alla tradizione del “gibet”, cioè la forca patibolare. Un documento del 1226 ci attesta che qui esisteva un ricetto per gli uomini del borgo, oltre al nucleo del castello, ma senza il maschio. Nel 1330 i Bertrandi, divenuti feudatari di San Giorio, apportarono numerose e sostanziali modifiche al castello originario trasformandolo in una fortezza e costruirono il maschio.

Il castello inferiore sorse nel corso dello stesso secolo e doveva essere costituito da un grande locale centrale semiaperto con funzione di cortile d’arme e da una torre quadrata. In un secondo tempo, inoltre, fu costruita all’esterno della cinta muraria una casaforte con funzioni di prima difesa.

Nella prima metà del XV secolo, persa gran parte della propria potenza, i Bertrandi furono costretti a cedere i loro diritti sul borgo e sul castello di San Giorio: l’11 marzo del 1410 il conte Amedeo VII investì Giovanni Aprile, detto Griffon, della metà del castello e del borgo: si iniziò la suddivisione del feudo che in seguito si spezzetterà ulteriormente. Ai Bertrandi successero diversi feudatari: i d’Avrieu, gli Aschieri di Susa, i Parpaglia di Revigliasco, i Calvo di Avigliana, i Falconery, i De Chignin di Villarbasse, i Confalonieri, i Bartolomei, gli Acquabianca, i D’Allemand, i Bonino, i Grosso di Lione, i Carroccio, Emanuele di Savoia che lo donò poi al fratello, il quale a sua volta lo passò al colonnello Ressano di Pinerolo che aveva combattuto valorosamente contro gli assalti dell’esercito di Luigi XIII. Fu poi la volta dei Canalis di Cumiana, dei Faussone di Nucetto, e infine di Giuseppe Prever, un dottore in legge giavenese che nel 1795 ottenne il titolo di barone di San Giorio. Nel ‘700 i signori locali risiedevano altrove e si facevano rappresentare da un castellano o podestà attraverso il quale amministravano il paese. Il feudo venne abolito nel 1799 in conseguenza della Rivoluzione francese.

Quanto al castello, in seguito all’introduzione delle armi da fuoco ed al mutamento della tecnica d’assedio, subì alcune modifiche che tuttavia non ne alterarono l’aspetto: ampliato nel XV secolo con il rafforzamento della potenza difensiva della costruzione, ristrutturato nel 1640, il maniero non venne però adeguato ad affrontare i cannoni e alla fine del XVII secolo decadde in modo definitivo. In quel luogo si accamparono nel 1690 ventimila uomini dell’Armata di Vittorio Amedeo II, diretti a Susa per difendere la città dai Francesi. E nel 1691 le truppe del generale Catinat presero d’assalto tutta la zona incendiando, distruggendo e facendo molti prigionieri. Il castello venne quasi completamente distrutto e le sue macerie usate come materiale da costruzione.

Parte dell’edificio del castello superiore è stata recentemente ricostruita ed adibita ad abitazione dai proprietari.

Nel 2001, a cura di nove associazioni locali, è stata predisposta l’illuminazione del sito.

Descrizione del sito:

L’area fortificata, ad oriente dell’attuale chiesa parrocchiale, era circondata da un muro di cinta, oggi quasi scomparso. La chiesa parrocchiale fu riedificata nel XIX secolo e dell’antica chiesa rimane il solo CAMPANILE romanico, risalente al secolo XI, che termina con due piani di bifore.

Al castello superiore si accede per mezzo di una strada che si diparte dalla antica “via francigena” che attraversa l’abitato dopo aver fiancheggiato il lato meridionale della collina. La porta principale, anticamente difesa da un’antiporta quadrilatera e merlata, è sul lato orientale, mentre sul fianco sinistro c’è un’angusta postierla. Oltre la porta vi è uno spazioso cortile chiuso da un muro eretto sul ciglio roccioso del colle.

Il castello è dominato dalla mole della torre rotonda del X secolo, sopravvissuta insieme a resti della cinta muraria; invece il castello inferiore del XV secolo è ridotto a pochi ruderi.

Informazioni:

Il castello è di proprietà privata, in località Castello. Comune tel. 0122 49666

>

Link:

http://www.comune.sangioriodisusa.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/

Data compilazione scheda:

02/03/2006 – aggiorn. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

San Giorio di Susa (TO) : Cappella di San Lorenzo (o del Conte)

Storia del sito:

L’area su cui sorge questa antica cappella era dedicata al culto, e quindi sacra, fin dal 500-400 a.C. Lo dimostra la roccia coppellata rinvenuta a sud dell’abside. Con l’avvento del cristianesimo la zona venne purificata e continuò ad essere un punto di riferimento spirituale per il paese.

Nel 1328 Lorenzetto Bertrandi, castellano di San Giorio, fece erigere questa cappella cimiteriale dedicandola al suo protettore San Lorenzo. Volle che fosse bellissima e la fece completamente affrescare sia all’esterno che all’interno da un pittore franco-piemontese. Della decorazione pittorica esterna ormai non rimane che un frammento sul lato sud, ma gli affreschi interni, sono stati restaurati nel corso dell’anno 2000.

Descrizione del sito:

La lettura teologica degli affreschi, si snoda in un percorso che tratta i temi della Salvezza, della Redenzione e della vita santa: il sacrificio di Cristo sulla croce ha reso possibile la redenzione dal peccato. Gli affreschi interni presentano scene della vita del Cristo (Annunciazione, Natività, Ultima Cena, Crocifissione), le vicende della vita di San Lorenzo, la raffigurazione della leggenda dei tre vivi e dei tre morti, Sant’Orsola e le Undicimila Vergini, la cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden. All’esterno, sulla fiancata sud, è presente una raffigurazione di S. Cristoforo e l’Adorazione dei Magi.

La maniera pittorica risente dell’influenza giottesca (nel 1300 circa il Maestro era attivo a Milano) tanto che la Crocifissione ricorda quella della Cappella degli Scrovegni a Padova, ed inoltre presenta delle rifiniture ottenute con la foglia d’argento, ora scomparse, che impreziosivano le armature dei soldati ed i loro elmi.

Informazioni:

La Cappella fa parte del circuito del Museo Diocesano di Susa. Tel. 0122622640 – email:museo@centroculturalediocesano.it

Link:

http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/san-giorgio-di-susa/cappella-di-san-lorenzo

https://www.facebook.com/AssociazioneJonas/photos/pcb.960823525323851/960822811990589

Fonti:

Immagini dal sito sopra indicato, dove vi sono altre foto degli affreschi della cappella.

Data compilazione scheda:

02/03/2006 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

San Germano Chisone (TO) : “Peira Eicrita”

Storia del sito:

Il nome significa “pietra scheggiata” e fu scoperta intorno al 1920.

Descrizione del sito:

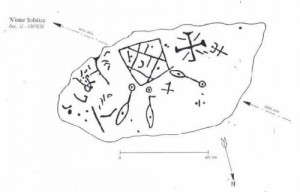

La roccia è un gneiss con delle inclusioni di quarzite ed ha una superficie istoriata di circa 130 x 75 cm.

Le incisioni sono organizzate come una composizione. Al centro vi è un reticolo quadrato circondato da simboli solari (cerchio con un punto centrale) legati a segni oculiformi e, lateralmente, un antropomorfo con le braccia alzate. Un simbolo a svastica è perfettamente orientato secondo i punti cardinali e molte piccole coppelle completano l’opera.

Studi del 1998 hanno accertato un allineamento di alcuni segni con il sorgere del sole nel solstizio invernale; si è così ipotizzato che la pietra fosse un osservatorio astronomico, databile all’Età del Bronzo finale.

Informazioni:

Sul versante della Comba Farina. Superata la Scuola Elementare si imbocca sulla destra una strada comunale e si segue l’indicazione Sibourna. Oltrepassate le borgate Verdura e Sibourna si continua in direzione Campasso dove termina la carrozzabile e si prosegue per la mulattiera per altri 500 metri. Comune, tel. 0121 58601

Links:

http://www.cesmap.it/cesmap/scavi_pinerolesi/peira.htm

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

26/06/2007 – aggiorn. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese