Provincia di Cuneo

Bene Vagienna (CN) : Città romana di Augusta Bagiennorum.

Storia del sito:

La doppia denominazione della città romana, Augusta Bagiennorum, ci rimanda alla storia delle sue origini: si tratterebbe infatti di un centro sorto nel territorio dei Liguri Bagienni cui si sarebbe sovrapposta una colonia fondata in epoca augustea, intorno al 25 a.C. Il suo territorio si estendeva tra la Stura di Demonte e il Tanaro ed i suoi cittadini erano censiti nella tribù Camilia. L’opinione oggi maggiormente diffusa tra gli studiosi è che la fondazione della colonia non sia da attribuire ad obiettivi militari quanto piuttosto alla volontà di creare un forte polo economico ed insediativo incentrato prevalentemente sulle attività agricole e sulla funzione di transito su vie di una certa importanza, vale a dire quelle di comunicazione tra la Liguria interna e la costa. Sarebbe stata, pertanto, una città caratterizzata da stanziamento sparso e non accentrato in città, come sembrerebbe peraltro dimostrato dalle sue modeste dimensioni. Era collegata tramite la via della valle del Tanaro ad altre due città di più antica fondazione, Pollentia (Pollenzo) ed Alba Pompeia (Alba), con le quali condivise circa tre secoli di vita fiorente. Verso sud si ipotizzano almeno tre collegamenti: due con Pedona ed i valichi alpini del Colle di Tenda, uno con la Liguria, che si congiungeva probabilmente alla via Aemilia Scauri. Forse proprio alla perdita di importanza di queste vie di transito, piuttosto che a specifici eventi storici e bellici, è da imputare la causa della sua decadenza. In effetti, si hanno indizi di graduale spopolamento già a partire dal IV sec. d.C., processo culminato nell’oblio della ubicazione stessa della città romana, anche perché i suoi edifici vennero demoliti e saccheggiati per recuperarne materiali serviti alla costruzione dell’attuale Bene, soprattutto laterizi e marmi. L’interesse per il sito si ridestò sin dal XVII sec., da quando i continui ed occasionali ritrovamenti di reperti di epoca romana fecero supporre l’esistenza nella zona di un antico complesso urbano. Ma fu solo alla fine dell’Ottocento che si giunse alla vera riscoperta di Augusta Bagiennorum, grazie alle campagne di scavi effettuate tra il 1892 ed il 1908 dagli studiosi benesi Giuseppe Assandria e Giovanni Vacchetta. Ulteriori scavi vennero effettuati nel secolo scorso e in particolare negli anni ’50, a seguito dell’esproprio ad opera del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dei terreni su cui attualmente sorge l’area archeologica.

Descrizione del sito:

Il percorso archeologico è lungo circa 800 m ed è supportato da una serie di pannelli didattici sia generali (cartografia degli scavi, storia) che specifici (descrizione degli edifici romani più significativi). L’area oggi visitabile costituisce una minima parte rispetto alla reale estensione della città antica, come evidenziato in tempi recenti anche dalle ricerche effettuate mediante fotografia aerea. In effetti la quasi totalità degli edifici giace a livello di fondazione sotto il piano di campagna; è ancora parzialmente visibile parte dell’area pubblica, la cui analisi fa presupporre un’attenta pianificazione urbanistica e la cui sistemazione monumentale viene fatta risalire alla seconda metà del I sec. a.C.-I sec. d.C. La città presentava una pianta trapezoidale ed una superficie di non elevate dimensioni (circa 21 ettari); l’asse viario principale, il Decumanus Maximus, della lunghezza di 565 m e con orientamento nord-est/sud-ovest, costituiva il prolungamento urbano della via “internazionale” delle Gallie. Della sua cinta difensiva rimangono solo i ruderi delle quattro torri quadrate d’angolo e delle due coppie di torri che fiancheggiavano le due porte agli estremi del decumano massimo, quadrangolari verso l’esterno e semicircolari nella parte interna; si è anche ipotizzato, proprio per l’assenza di resti di mura, che la città fosse circondata da un semplice vallum (fossato), a riprova del suo specifico ruolo economico e non militare.

Dall’esame della pianta si può inoltre rilevare che Augusta Bagiennorum era divisa in due settori diseguali dal complesso del foro; quest’ultimo, riportato alla luce con gli scavi effettuati nel 1941 (poi ricoperti), ha rivelato un fondo selciato, di 36 x 116 m, e un portico che incorniciava i due lati lunghi e su cui si affacciavano alcuni locali intonacati, probabilmente identificabili con botteghe e uffici a conferma della funzione anche commerciale del complesso stesso; le sue dimensioni evidenziano una forma molto allungata e sono all’incirca equiparabili a quelle del foro pompeiano. La funzione politica sarebbe invece attestata dalla presenza, sul lato breve sud-est, della basilica, fabbricato a tre navate dove si amministrava la giustizia, considerato uno dei rari esempi dell’Italia settentrionale seppure di non facile ricostruzione planimetrica. All’estremità opposta del foro, sul lato breve nord-ovest sorgeva un tempio, collocato su un alto basamento, emergente per circa 2 m fuori dal suolo, ed al centro di un triportico, di cui è stata supposta l’identificazione, per la sua posizione preminente, con il Capitolium, il tempio principale delle città romane. Si viene così a determinare un foro diviso in due aree dall’asse del decumano massimo, una civile, con funzioni politiche, amministrative ed economiche nel settore meridionale ed una religiosa in quello settentrionale, ad ulteriore evidenza di scelte urbanistiche non casuali ma derivate da una precisa pianificazione. A nord del foro, cui era collegato in un unico complesso monumentale tramite un largo viale, si colloca il teatro, unico edificio di Augusta Bagiennorum, unitamente all’annesso “tempio minore”, oggi pienamente visibile. Di epoca augustea (I sec. d.C.), utilizzato fino al III-IV sec., poi dimenticato fino agli scavi degli anni Venti, era ubicato presso le porte urbiche, con orientamento sud-est, occupando due isolati contigui, uno per la cavea e uno per l’edificio scenico. La cavea semicircolare, del diametro di 57,50 m e con una capienza di circa 3.000 spettatori, era sorretta da sostruzioni in opera cementizia composte da tre muri semicircolari, dei quali il centrale ed il minore connessi da muri radiali sui quali si impostavano volte coniche, mentre una volta anulare congiungeva il muro centrale a quello esterno; sulle volte poggiavano le gradinate rivestite di marmo. La scenae frons (fondale) presentava quattro lesene, intervallate da tre aperture di cui sono stati rinvenuti stipiti e architravi marmorei.

Attualmente si conserva parte dei venti muri radiali di sostegno della cavea, per un elevato di poco superiore al metro, la prima gradinata semicircolare in pietra, parte della scena, evidenziata da un tavolato in legno, ed ai lati gli ambienti di servizio (para scaenia). Dietro alla scena, larga circa 40 m, si apriva una piazza porticata quadrata di quasi 70 m di lato, che connetteva la struttura con il centro cittadino. Tale struttura è identificabile con la porticus post scaenam, con presumibile funzione di riparo per gli spettatori ed al cui interno si elevava un secondo tempio, forse semplicemente un sacello, più piccolo di quello forense, e per questo definito “tempio minore”, di incerta attribuzione, anche se la connessione con il teatro ha indotto ad ipotizzare che fosse dedicato a Bacco. Questo secondo edificio sacro, di cui restano i muri di fondazione in conglomerato di malta e ciottoli di fiume e la pianta rettangolare con pronao, venne adattato a luogo di culto cristiano, prima con una struttura del IV-V sec. e, successivamente, nel X sec., con una chiesa a tre navate di cui si riconoscono i muri perimetrali con l’abside maggiore tra due minori. Tali evidenze archeologiche documentano sia una precoce cristianizzazione dell’area sia una continuità di insediamento perdurata almeno fino al XV sec., seppure la presunta identificazione con la Pieve di S. Maria di Bene, ipotizzata in passato, non sia tuttora accertata. Completano il quadro dei rinvenimenti relativi al teatro i numerosi frammenti di cornici in marmo bianco variamente sagomate e di lastrine in marmo colorato che hanno indotto gli studiosi ad ipotizzare un ricco apparato decorativo costituito di stucchi e di elementi marmorei, a riprova della rilevanza politica ed economica di Augusta Bagiennorum.

Un altro complesso di strutture forse pubbliche collegato al foro, esteso su un’area di 82 x 32 m, era stato identificato con un edificio termale costituito da un calidarium (vasca con acqua calda) a pianta rettangolare e con abside semicircolare. I resoconti degli scavi riferiscono anche di una grande quantità di cenere accumulata dalla parte del focolare. Venne individuato anche l’hypocaustum (sistema di riscaldamento ad aria calda), con la bocca del focolare, l’intercapedine nelle pareti e la disposizione della griglia di sostegno al combustibile, mentre di un secondo ambiente, di minori dimensioni, si è ipotizzata la destinazione a ninfeo o a piscina estiva dotata di ninfeo. All’esterno delle mura, secondo lo schema di ubicazione extraurbana molto diffusa in area cisalpina, si trova l’anfiteatro; ne è ancora riconoscibile la caratteristica configurazione ellittica lungo l’attuale via della Roncaglia, la strada che in epoca romana conduceva alla città ed oggi all’area archeologica, in un punto nel quale la strada stessa compie un’ampia curva. La costruzione aveva dimensioni notevoli, le stesse di quello di Pollentia (118 x 92 m), e tre anelli di mura concentrici; le gradinate erano sostenute in parte da sostruzioni in muratura e in parte da un terrapieno artificiale ottenuto dal materiale di risulta dello sterro della cavea; oltre a probabili resti della struttura di sostegno alle gradinate già resi noti dalle precedenti campagne di scavi, sono state recentemente riportati alla luce tratti di muri radiali ed alcune strutture accessorie. Sulla base di elementi di confronto con l’anfiteatro di Libarna, la sua datazione è da riportare tra la seconda metà del I e la prima metà del II sec. d.C., ad un’epoca comunque posteriore alla pianificazione urbanistica: risulta infatti parallelo alla “via delle Gallie” e non orientato secondo la rete stradale urbana.

Percorrendo la strada che dalla Cappella di San Pietro conduce all’area archeologica urbana, sulla destra si può osservare quanto resta del muro di sostegno dell’acquedotto, altra struttura significativa, di cui si è ritrovato un tratto di circa 2 km, per metà interrato, proveniente da sud-est e quindi, probabilmente, alimentato dal fiume Stura. La parte visibile è costituita da un muro, della lunghezza di oltre 1 km e della larghezza media di 1,5 m, che corre su contrafforti con direzione nord-sud e che, sino al ritrovamento dello speco, era stato interpretato come fronte occidentale della cinta muraria. Il nucleo in muratura posto al termine della condotta idrica è stato riconosciuto come probabile resto della cisterna che rappresentava il punto di arrivo dell’acquedotto, il castellum aquae; da esso si dipartivano condutture minori in piombo, come testimoniato dal rinvenimento di parti di tubazioni; si ritiene che la distruzione della cisterna sia da attribuire proprio al saccheggio operato dagli abitanti del luogo per recuperare il piombo dei tubi a fini di riutilizzo. Completa il sistema idrico urbano la rete fognaria, rinvenuta per più di 250 m e di cui fanno parte canali profondi e ben conservati, in gran parte praticabili, con botole di ispezione e collegamenti con fognini laterali che in essi si scaricavano. La sua scoperta ha consentito la ricostruzione di parte del tracciato stradale e la delimitazione di alcuni isolati dimostrando così “il notevole sviluppo urbanistico della città, secondo il quale si provvedeva al drenaggio degli scarichi di tutte praticamente le vie cittadine, e non soltanto delle principali” (Sartori, p.117). Gli scavi più antichi testimoniano anche il ritrovamento di complessi sepolcrali, soprattutto a sud-ovest della città e presso il lato orientale dell’acquedotto; di particolare interesse i resti di un probabile edificio monumentale funerario vicino al castellum aquae, di 4,50 x 5,50 m, circondato da una piattaforma e lastricato in mattoni.

Informazioni:

Località Roncaglia, a circa 4 km a nord est dalla stessa Benevagienna. Il sito è inserito nella riserva di Benevagienna, gestita dall’Ente dei Parchi Cuneesi ed estesa per circa 600 ettari, di cui circa l’80% è zona agricola e circa il 20% è occupato da bosco. Tel. 0172 654152; email: ufficiocultura@benevagienna.it.

http://www.comune.benevagienna.cn.it

Bibliografia:

BARALE P., Sulle tracce dell’Augusta Bagiennorum, Archea Bene Vagienna CN, 2005

PREACCO M.C. (a cura di), Augusta Bagiennorum. Storia e archeologia di una città augustea, Celid, Torino 2014

Fonti:

Fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

30 novembre 2003 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Marina Luongo – Gruppo Archeologico Torinese

Bene Vagienna (CN) : Cappella di San Pietro in Roncaglia

Storia del sito:

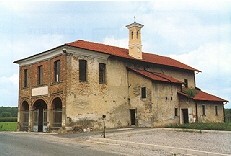

In origine era un’aula quadrata. Tra il XVI e il XVII secolo fu ampliata con un portico che si apre su basse arcate, tre in facciata e altrettante sul fianco, e dotata di uno snello campanile.

Descrizione del sito:

La parte esterna presenta lesene verticali nella parte corrispondente al portico.

All’interno si trovano AFFRESCHI del XV secolo, riportati alla luce in epoca contemporanea. Sulla parete dietro l’altare, nascosto da rozze ridipinture del XVI secolo, si rivelò l’affresco della Vergine seduta che tiene sulle ginocchia il Bambino in piedi; incoronata da due angioletti aggiunti in epoca successiva. Ai lati del trono stanno Sant’Antonio Abate e a sinistra San Pietro, che presenta alla Madonna una piccola figura di donna col capo velato, probabilmente l’offerente della famiglia De Capelinis di Benevagienna, come indica l’epigrafe dedicatoria con la data del 1485. La data e lo stile fanno attribuire il dipinto a Giovanni Mazzucco.

La cappella presenta vistose crepe e sembra in stato di abbandono e accessibile a vandali: la parte inferiore dell’affresco è rovinata anche da incisioni.

Informazioni:

Nella frazione Roncaglia, presso la città romana. Comune tel. 0172 654152

Links:

http://www.comune.benevagienna.cn.it

Bibliografia:

Bertone L., Arte nel Monregalese, L’Artistica editrice, Savigliano CN, 2002

Vedi scopri_Bene_Vagienna

Fonti:

In Bene Vagienna vi è la cappella di San Sebastiano con un affresco del XV secolo raffigurato nella foto n°3 dal sito: peintures.murales.free.fr/

Le fotografie 1 e 2 sono del GAT.

Data compilazione scheda:

02/01/2009 – aggiornam. 2011 e settembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Bellino (CN) : Chiesa Parrocchiale di San Giacomo

Storia e descrizione del sito:

Bellino, Belins o Blins in lingua locale, è, insieme a Pontechianale, il comune più alto della Valle Varaita. Su tutti documenti antichi non appare mai scritto come comunemente lo si pronuncia. La forma latina, in uso fino al XV secolo, varia da Belim (XII secolo) e Belino (XIII) a Bellino e Bellini nel XIV, mentre la forma ufficiale nei documenti francesi a partire dal XVI secolo non si discosta quasi mai da Bellins, per cui è logico ritenere valida questa forma, anche per risalire correttamente all’etimologia del nome che comunque rimane incerta e controversa, potendo derivare da un cognome, dalla voce “belin” (pecora in francese antico) e infine da “Belenos”, dio celtico del sole.

Compreso nel feudo franco di Auriate, Blins, verso la fine del XII secolo, entrò a far parte dei possessi dei Marchesi di Saluzzo, i quali, nel 1278, lo concessero in feudo ai Signori di Venasca, conservandone la giurisdizione; in seguito divenne parte dei domini dei Delfini di Vienne. Sotto questi Bellino, con i vicini comuni dell’alta val Varaita, Casteldelfino e Pontechianale, e i territori d’oltralpe facenti capo a Briançon, entrò, dal 1363, a far parte degli “Escartouns” o Castellata, comunità con ampia autonomia nei confronti dei Delfini e dal 1370 del Regno di Francia. Con il trattato di Utrecht del 1713, Blins passò ai Savoia.

Il comune di Bellino è suddiviso in nove borgate, le principali delle quali sono Chiesa e Celle. Caratteristica delle borgate di Bellino è sicuramente l’architettura, tipico esempio di architettura alpina in pietra, ottimamente conservatasi nei secoli; è noto anche per le oltre trenta meridiane dipinte sulle pareti degli edifici, recentemente restaurate.

Il centro più importante è borgata Chiesa, costituito da un gruppo di begli edifici raccolti intorno alla Chiesa di San Giacomo, edificata intorno al XII -XIV secolo in stile romanico, di cui rimane il bel CAMPANILE in pietra calcarea, con monofore e bifore all’ultimo piano. L’edificio della chiesa subì nei secoli molte modifiche e ristrutturazioni.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel camposanto vicino alla parrocchiale vi è una croce di ferro datata 1872, a ricordo della grande valanga che in quell’anno si accostò pericolosamente alla chiesa provocando vari danni, sorretta da un CAPITELLO, quasi intatto, ma posizionato capovolto, che apparteneva alla chiesa romanica. La pietra proviene dalle cave di marmo nei pressi di S. Anna di Bellino ed i pregiati capitelli del portico, privati della loro funzione durante l’ultimo ampliamento della chiesa, hanno subito le ingiurie del tempo e dell’alienazione, per cui, oggi, se ne possono ammirare solo alcuni frammenti custoditi nella cappella di Sant’Antonio cui si accede da un’arcata ogivale eseguita con bei conci lavorati di pietra, posta lateralmente all’aula principale, in direzione Sud. Recentemente il capitello è stato riportato nella sua posizione originaria. Esso ha scolpiti sulle quattro facciate tralci di fiori e disegni ornamentali, mentre agli angoli spiccano quattro figure: la Vergine Maria che regge in mano il Vangelo e sul grembo Gesù Bambino benedicente in Maestà; Maria di Magdala che regge in mano un vaso; purtroppo non si distinguono più i tratti delle altre due figure, troppo deteriorate.

Nella cappella di S. Antonio è custodito il fonte battesimale in pietra del XV secolo. Il portale d’ingresso romanico-gotico dell’edificio è ancora rintracciabile nella sacrestia, dietro un armadio ligneo.

In borgata Chiesa e Celle sono presenti, murati sulle facciate delle case, alcuni volti scolpiti nella pietra, di datazione incerta: uno si trova murato all’esterno della cappella di S. Antonio e viene da alcuni considerato un’effige di ”Belenos”.

Informazioni:

In borgata Chiesa, a 1480 m; Comune tel. 0175 95110

Links:

http://www.comune.bellino.cn.it

http://jean.gallian.free.fr/bell2/breve/imenu.htm

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it

Bibliografia:

ALLAIS C., Storia dell’alta valle Varaita: la Castellata, reprint 1891, ediz. Atesa, Malalbergo BO, 1987

Fonti:

Foto e notizie tratte dai siti sopra citati e da http://www.ghironda.com/vvaraita/comuni/belli.htm

Data compilazione scheda:

07/01/2009 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Beinette (CN) : Pieve di Santa Maria o Madonna della Pieve

Storia del sito:

La pieve è attestata già nel 1041 e sovrintendeva le dieci chiese dell’antico pagus col titolo di Santa Maria di Bene Superiore. Nel 1345 la sede parrocchiale fu trasferita nella nuova chiesa di San Giacomo nell’abitato di Beinette. I ritrovamenti archeologici all’interno e nei pressi fanno ritenere che sia stata edificata su un sito già frequentato in età romana. La chiesa conserva affreschi del XV secolo di alto valore artistico.

Nel Sei e Settecento nel cilindro absidale furono tamponate le finestre e ricoperti gli affreschi, tranne la Madonna in trono. I restauri, completati nel 2001, hanno riportato alla luce tutte le pitture.

Attualmente nota come “Santuario della Madonna della Pieve”.

Descrizione del sito:

L’edificio è formato da un’aula basilicale preceduta da un portico e affiancata sul lato sud da una piccola sagrestia, mantenendo la struttura originale dell’XI secolo. L’aula, inizialmente coperta da capriate in legno, fu voltata nel XVI secolo con una botte in cui si aprono finestre entro lunette.

La chiesa è stata affrescata in tre momenti diversi. Al primo ciclo, databile intorno alla seconda metà del ‘400, appartengono gli affreschi del cilindro absidale, al centro vi è la Madonna in trono col Bambino e ai lati gli affreschi recuperati: alla sua destra san Giacomo e san Michele, alla sua sinistra san Bernardo d’Aosta e sant’Antonio abate; santa Caterina d’Alessandria e san Pietro sono nascosti dall’altare.

Inoltre fu affrescato in questo periodo, al centro della parete nord della navata, un grande riquadro che raffigura san Cristoforo. In un secondo momento, dopo il 1474, vennero realizzati gli affreschi del catino absidale: una grande Madonna della Misericordia che distende a ruota il suo mantello sulla folla dei fedeli (la Vergine del Manto, opera di Giovanni Baleison), a destra le donne e a sinistra gli uomini, il Cristo risorto, santa Caterina d’Alessandria, san Giacomo e il committente inginocchiato.

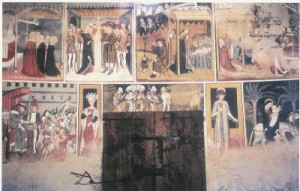

In un terzo momento, alla fine del XV o agli inizi del XVI secolo, venne affrescato il ciclo che rappresenta, in 15 riquadri posti nella metà superiore di entrambe le pareti della navata, la storia della Vita della Madonna. Sulla parete di sinistra: nozze di Gioacchino e Anna, offerta al Tempio, incontro di Gioacchino e Anna alla Porta aurea, natività di Maria, presentazione al Tempio, nutrizione di Maria e nozze di Maria e Giuseppe. Nella parete di destra: annunciazione, nascita di Gesù, adorazione dei Magi, fuga in Egitto, circoncisione, presentazione al Tempio, dormitio Virginis e assunzione al cielo di Maria.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel 1909, durante scavi all’interno della chiesa, furono trovati frammenti di epigrafi di epoca augustea di cui si è persa notizia. In un sedile marmoreo addossato al cilindro absidale è murato un frammento di stele funeraria romana con un rilievo di un toro rampante. Nelle vicinanze della chiesa fu rinvenuto un cippo marmoreo romano.

Informazioni:

Associazione Terra dei Bagienni, tel. 0171 384282 , e-mail info@terradeibagienni.org , oppure Parrocchia, tel. 0171 384027

Links:

http://www.comune.beinette.cn.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=22043

https://cuneofotografie.blogspot.com/2016/09/chiesa-della-pieve-e-chiesa.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Beinette#Santa_Maria_della_Pieve

Cliccando qui è possibile condurre una visita virtuale del santuario e degli affreschi.

Bibliografia:

Associazione Terra dei Bagienni (a cura di), Santuario della Madonna della Pieve di Beinette: storia, arte, restauro, B&B 2014, reperibile presso l’Associazione

GROSSO E., La pieve di Beinette e il suo apparato decorativo. Storia, iconografia, attribuzione, restauro, L’Artistica Editrice, Savigliano CN 2009

L. BERTONE, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografie tratte da http://www.comune.beinette.cn.it/index.php/visita-il-comune/78-santuario-della-madonna-della-pieve.html

Data compilazione scheda:

29/06/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Bastia Mondovì (CN) : Chiesa di San Fiorenzo

Storia del sito:

Intorno al X secolo sul sito della odierna chiesa sorgeva un “martirium”, cioè un’edicola che, secondo la tradizione, custodiva le spoglie di Fiorenzo il quale, secondo alcuni storici, era un martire della Legione Tebea o, secondo altri, un santo martire locale ucciso dai Saraceni.

L’edicola venne ampliata nei secoli XI-XII con una pieve a pianta quadrata con volta a crociera, decorata con pitture romaniche, successivamente ricoperte da altri affreschi.

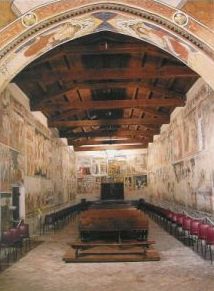

Nel XV secolo questo locale divenne il presbiterio della chiesa che fu ampliata, grazie al mecenate Bonifacio Della Torre, con la costruzione di una grande aula rettangolare. Il tetto a capriate in legno è stato rifatto dopo il crollo causato da una nevicata nel 1972. Il campanile venne aggiunto in seguito.

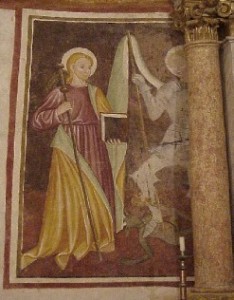

L’interno è interamente coperto da 326 mq di AFFRESCHI del secolo XV che rappresentano il ciclo più esteso del Piemonte, ripartiti in 51 riquadri, più le figure nel presbiterio, incorniciati da fregi. Gli affreschi furono realizzati in vari anni da artisti diversi, anche se con una buona omogeneità di stile, e furono terminati il 24 Giugno 1472. Sono incerte le attribuzioni, ma probabilmente intervennero i principali artisti che all’epoca lavoravano nella zona: Antonio da Monteregale, Giovanni ed Enrico Mazzucco, i fratelli Biazaci di Busca e forse il Canavesio.

Bastia era su una antichissima “Via del sale” e il viandante che varcava la soglia del portone principale, doveva restare sbigottito davanti alla fantastica scena colorata che si svolgeva sotto i suoi occhi sulle pareti policrome, una “biblia pauperum” che ancora oggi affascina.

Descrizione del sito:

La chiesa oggi ci appare come doveva essere nella sua struttura architettonica della fine del 1400, per quanto riguarda la facciata, la navata e il presbiterio (ad eccezione del campanile e della cappella di sinistra dove si credeva fossero custodite le spoglie del Santo). Il portale della facciata, in pietra, ha una lunetta con la Madonna col Bambino tra S. Fiorenzo e S. Giovanni Battista. Sopra il portale si apre una finestra rotonda con cornice in cotto.

Gli affreschi, ben conservati, raffigurano con colori brillanti tutti i principali temi dell’arte quattrocentesca tardo gotica delle Alpi Occidentali.

Sulla parete d’ingresso, in controfacciata, 7 riquadri narrano “Scene dell’infanzia di Gesù”, tra le quali vi sono anche la rappresentazione delle leggende dei Vangeli apocrifi del “miracolo del grano” e del “miracolo della palma”; altri due riquadri raffigurano San Lazzaro e una dama.

La parete destra presenta da un lato un gruppo di 9 riquadri: la Madonna col Bambino tra i Santi Fiorenzo e Sebastiano e altri 8 riquadri con scene delle “Storie di San Fiorenzo” soggetto molto raro nelle rappresentazioni dell’epoca, raccontato con scene vivaci e figure eleganti.

Al centro un grande riquadro raffigura a sinistra la “Gerusalemme Celeste e l’incoronazione della Vergine” con sotto le “Opere di Misericordia” e a destra, contrapposto, l’ “Inferno” con sotto la “cavalcata dei Vizi”. Da segnalare gli angeli musicanti, che rappresentano un catalogo degli strumenti musicali dell’epoca, e i diavoli che torturano i dannati, che ricordano quelli giotteschi di Padova e quelli del Camposanto di Pisa. Qui Satana artiglia e maciulla alcuni peccatori tra cui, è scritto nei cartigli, “procuratores e advocatores”!

Dall’altro lato della parete destra vi sono 12 quadri con la “Storia di S. Antonio Abate”; l’ultimo porta la data e l’indicazione del mecenate, il conte Della Torre.

Sulla parete sinistra, in 22 scomparti in due fasce sovrapposte, è raffigurata la “Passione di Cristo”, danneggiata però dall’umidità nella parte inferiore.

Le due pareti sono concluse in alto da un fregio che reca medaglioni con i volti di sei profeti a sinistra e sei patriarchi a destra.

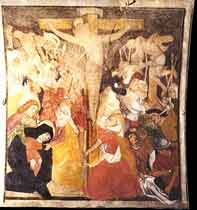

Gli affreschi del presbiterio sono i seguenti: nella parete destra San Giorgio, in fondo S. Sebastiano, in alto una Crocifissione con il Cristo tra i due ladroni, ai lati la Madonna con le pie donne, la Maddalena e S. Giovanni; sotto questa scena vi è l’affresco di una delicata Madonna col Bambino tra i Santi Fiorenzo e Martino, nei riquadri San Michele, San Bartolomeo e S. Sebastiano.

Nella volta del presbiterio, con i costoloni finemente decorati, le quattro unghie recano il Cristo e i quattro Evangelisti.

Sull’arco trionfale vari Santi: a destra la Vergine Annunziata tra San Francesco d’Assisi e San Domenico; nel sottarco San Gerolamo, Santa Margherita, Santa Caterina; San Giovanni Battista e S. Lorenzo.

Nel centro di Bastia Mondovì la CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO ha conservato l’abside tre-quattrocentesca, al cui interno è rimasto un frammento di affresco del secolo XV raffigurante San Martino a cavallo. (Il resto dell’edificio è stato rifatto ed ha aspetto moderno.)

Informazioni:

“Associazione culturale San Fiorenzo Onlus”, email: info@sanfiorenzo.org tel. 338 4395585, 0174 60233

Links:

http://www.sanfiorenzo.org/

www.turindamsreview.unito.it/link/sanfiorenzo.pdf

Bibliografia:

GRISERI A., RAINERI G., San Fiorenzo in Bastia Mondovì, Il Portico editrice, Villanova Monferrato AL, 2004 (con un’ampia bibliografia)

ANTONIOLETTI BORATTO A., San Fiorenzo di Bastia Mondovì, Il Portico editrice, Villanova Monferrato AL, 2004 (completo repertorio fotografico)

TOSA A., Gli affreschi di S. Fiorenzo di Bastia Mondovì, Turin D@ms Review

Fonti:

Fotografie tratte dal sito www.sanfiorenzo.org cui si rimanda per altre immagini.

Data compilazione scheda:

11/09/05 -aggiornamento febbraio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Barge (CN) : Castelli ed edifici medievali

Storia del sito:

Barge è situato ai piedi del Montebracco (o Mombracco), dove i ritrovamenti di siti preistorici testimoniano la presenza di insediamenti umani fin da epoca antichissima. Al tempo dei Romani era un pagus (villaggio di piccole dimensioni) della Colonia Romana di Forum Vibii (Cavour).

Il territorio fu di Arduino il Glabro, poi, con il diploma dell’ imperatore Ottone III del 31 luglio 1001, venne confermato ad Olderico Manfredi, marchese d’Italia. Nel secolo XII Barge fu sotto il dominio dei conti di Torino; passò ai marchesi di Saluzzo, poi agli Acaia nel 1363 e nel 1418 ai Savoia; nel 1618 fu concessa al ramo Savoia-Carignano.

Il paese venne tenuto sempre più in considerazione per la sua posizione strategica e per il forte castello. Nonostante la peste scoppiata a metà del quattrocento, quest’ultimo fu un secolo di forte sviluppo grazie alla lavorazione del ferro e alle cave per l’estrazione della quarzite del Mombracco, citate da Leonardo da Vinci. Tutte le case più antiche risalgono alla fine di questo secolo.

Il castello fortificato, posto quasi ai confini con la Francia, subì le invasioni dell’esercito francese e di quello spagnolo. Nel 1690, dopo la battaglia di Staffarlda, Barge fu saccheggiata dalle truppe del generale Catinat e in seguito fu soggiogata da Napoleone.

Barge nel medioevo possedeva due pievi, entrambe dedicate a San Giovanni Battista; quella superiore corrisponde all’attuale chiesa di San Giovanni. La sua origine medievale è ancora oggi testimoniata dalla torre campanaria. La chiesa romanica venne trasformata nel XVIII secolo ad opera di Francesco Gallo, per risolvere dei problemi strutturali che si erano verificati nel secolo precedente. Negli anni 1727-1728 la comunità di Barge procedeva ad una parziale riedificazione della chiesa parrocchiale, secondo un impianto planimetrico a tre navate che sfruttava le fondazioni della precedente fabbrica, su disegno di Castelli. Il 16 maggio 1728 un evento traumatico portava ad una radicale svolta la fabbrica nella chiesa: i muri d’ambito della navata centrale, con la relativa copertura voltata, parzialmente compiuti, crollavano al suolo, compromettendo anche la staticità delle costruende navate laterali. Nel 1730, reperiti i fondi necessari grazie all’intervento del principe di Carignano, il cantiere ebbe inizio e si concluse nel 1740, ma solo nel 1772 la chiesa venne consacrata dall’arcivescovo di Torino. La facciata, caratterizzata dal laterizio a vista, è piuttosto sobria con due unici elementi decorativi, il portale e la nicchia con la statua di San Giovanni. Regolata da un doppio ordine di lesene, è divisa in due partiti sovrapposti e conclusa da un timpano triangolare. Lo spazio è scansito dalla presenza regolare dei fori rimasti dalle strutture provvisionali, le impalcature costruite durante il cantiere per la sua realizzazione. L’interno della chiesa è ad aula unica con sei cappelle laterali, con altari di proprietà delle principali famiglie cittadine, terminante con un’abside semicircolare. A fianco dell’ingresso si trova il fonte battesimale in pietra, attribuito agli Zabrieri, fratelli lapicidi con una bottega nella Valle Maira, particolarmente attivi in tutto il saluzzese e il cuneese nel XV secolo.

Descrizione del sito:

Il CASTELLO INFERIORE, detto anche Castelvecchio, sorge nel centro del paese e fu una delle opere difensive bargesi del XII secolo, ma perse la propria importanza militare dopo la conquista sabauda del 1363, quando gli Acaia di Pinerolo decisero la costruzione del Castello Superiore. Divenne quindi Convento Francescano nel XV sec. Dell’antico castello resta l’arco in pietra dell’enorme ponte levatoio, mentre del convento resta la torre campanaria, che fu restaurata nella parte superiore in forme barocche nel XVIII sec. e venne completata con un coronamento merlato nella seconda metà dell’800.

RUDERI DEL CASTELLO SUPERIORE o Castelnuovo. I principi di Acaia, Signori di Barge, potenziarono la fortificazione unendo il primo castello ad un secondo edificio fortificato, una Rocca, detta anche “Castello Superiore”; il tutto era chiuso da una doppia cinta di mura e fu distrutto dai Francesi nel 1557.

Il Comune di Barge ha intrapreso nel 1997 un intervento di recupero urbano e di rivalutazione del patrimonio storico-architettonico dell’area collinare sita tra i castelli inferiore e superiore. L’area di proprietà privata, adiacente al centro storico del paese, ricca di testimonianze storiche e paesaggistiche, risultava da molti anni in stato d’abbandono. All’interno del parco sono ancora visibili i ruderi del Castello Superiore, costruito nella metà del XIV secolo dagli Acaia e distrutto dalle truppe francesi nel 1557. Dell’originaria struttura architettonica si conservano parte delle mura perimetrali, un grande locale definito “la cisterna”, e la vecchia mulattiera, con ai lati larghi tratti della cinta difensiva ed un ponte in pietra.

I BORGHI ANTICHI DI BARGE sono separati dal torrente Infernotto. Il Borgo Vecchio Inferiore, cioè l’antico murato medievale, con case alte e strade piccole, è attraversato dalla “via maestra” e dotato di portici. Il Borgo Inferiore è la vecchia “villa”, cioè l’abitato sorto già nel Medioevo fuori dalle mura cittadine, ampliato nel sei-settecento con costruzioni di tipo rurale, strutturate attorno a grandi cortili e, ancora, nell’ottocento, con la realizzazione di qualche villa e qualche palazzo borghese. Il Borgo Superiore, anche se di antica origine, è il meno rilevante, avendovi ora largo spazio l’architettura moderna.

CASA REINAUDO è situata nel Borgo Vecchio, di fronte alla parrocchiale, ha un massiccio impianto ingentilito in alto da un loggiato.

La TORRE CAMPANARIA della Parrocchiale: è articolata in sei livelli suddivisi da fregi a dente di sega e archetti pensili; a ogni piano corrisponde una diversa apertura, dalla feritoia alla bifora della cella campanaria. La muratura è in ciottoli di fiume e conci di pietra legati con abbondante malta. È l’unico resto dell’edificio originario, e risale al secolo XII, anche se gli ultimi due piani furono aggiunti successivamente in stile gotico.

Informazioni:

Su una rupe al punto di confluenza dei torrenti Chiappera ed Infernotto si trovano i ruderi del “Castello Superiore”, raggiungibili lungo l’antico sentiero pedonale di accesso; l’attuale “Castello di Barge”, nel sito dell’antico “Castello Inferiore”, è un edificio ora adibito a sede di ricevimenti e manifestazioni, Via al Castello, 1. La chiesa parrocchiale sorge in Via S. Giovanni Battista. Comune tel. 0175 347601; Pro Loco tel. 328 9664546

Links:

http://www.comune.barge.cn.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Barge

Bibliografia:

Bovo A. F., Vicende civili e religiose di Barge, Saluzzo CN, 1912, riprodotto fac- simile 1984

DI FRANCESCO G:, Barge:l’evoluzione di un centro urbano, Alzani, Pinerolo TO, 1996

NATALE P., Mombracco, montagna sacra, Edit. Artistica piemontese, Savigliano CN, 2001

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

12/05/2009 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Bagnolo Piemonte (CN) : Torre dei Gossi

Storia del sito:

Nella pianura bagnolese, sul bordo di una antica strada di epoca romana il cui nome, Barrata, ricorda o riporta un confine, si erge solitaria una torre chiamata ”Cherà” o in provenzale “Querà”, evidentemente per la forma quadrata, indicata sulle carte catastali come ”dè Gossi ” per il nome di proprietari dei fondi circostanti. Costruita nel XIV secolo o precedentemente(alto medioevo).

Descrizione del sito:

La torre quadrata sulla cui sommità é visibile uno stemma degli Acaja, ha la base a scarpa, edificata con in grandi blocchi di pietra a corsi orizzontali e con qualche fila a ”lisca di pesce”. Non è in buon stato di conservazione.

Ha un unico accesso in un punto elevato e molto probabilmente aveva compiti più di avvistamento che di difesa. Nel XV secolo dipendeva dalla rocca di Cavour.

Informazioni:

Sulla strada provinciale per Cavour, nella frazione di San Grato, località Gossi; detta anche Torre Cherà. Comune di Bagnolo, tel. 0175 391121 oppure Ufficio Turistico Turistico (c/o Biblioteca) tel. 0175 392003; e-mail: info@comune.bagnolo.cn.it

Links:

http://www.comune.bagnolo.cn.it/index.php/la-storia

http://www.legart.it/territorio/bagnolo/grato.htm

Fonti:

Fotografie tratte dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

26/09/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Bagnolo Piemonte (CN): Campanile di S. Pietro e Chiesa di S. Giovanni Battista a Villar

Storia del sito:

Dell’antica Parrocchiale di San Pietro in Vincoli resta solo il CAMPANILE, che si innalza imponente nella piazza del comune. Il campanile è una torre campanaria romanica riadattata, di stile romanico-gotico risalente al XIII – XIV secolo. La nuova Parrocchiale, di stile neo-gotico, risale alla fine dell’Ottocento

La FRAZIONE VILLAR prima del ‘400 costituiva l’abitato principale del comune: qui sorgeva il castello dei signori del luogo (vedi scheda). È tuttora la frazione più popolosa.

La chiesa di San Giovanni Battista, parrocchiale della frazione, risale al XII secolo e venne fondata dai Canonici d’Oulx a titolo di prevostura. Monumento nazionale, la chiesa è stata rimaneggiata nei secoli successivi, mentre originale resta il campanile.

Descrizione dei siti:

Il CAMPANILE DI SAN PIETRO in Bagnolo è alto 42 metri e conta sette piani. La torre a pianta quadrata misura m 6,75 di lato. Dal suo profilo si staccano leggermente agli angoli quattro lesene in blocchi di pietra squadrati rispetto al resto della muratura L’impiego dei mattoni è limitato alle cinque fasce marcapiano di cui la prima con motivo a greche di mattoni sfalsati, le seguenti con decorazioni in cotto sempre diverse al cornicione, alle finestre e ai pinnacoli. Le finestre si aprono a partire dal quarto piano a metà campanile e sono nell’ordine: una monofora con arco ribassato, una bifora minore e una maggiore, con arco a sesto acuto sottolineato da una doppia fila di mattoni messi di testa. I pinnacoli elegantemente foggiati in mattoni, e costruiti quando fu realizzata la guglia, seguono il perfetto orientamento del campanile con i lati disposti secondo i punti cardinali.

La Chiesa di SAN GIOVANNI in frazione VILLAR è in stile romanico. Vi si accede mediante una gradinata di circa sette metri ed è caratterizzata dal campanile stranamente collegato davanti alla facciata. Il campanile, realizzato in pietra su pianta quadrata, con lesene sugli angoli, ha cinque piani divisi da fasce e cornicioni tutti con la semplice decorazione a fregi in mattoni sfalsati. Le finestre partono solo dal quarto piano. La copertura della chiesa è tipicamente di gusto romanico probabilmente ancora originale, con basso tetto a quattro falde in lose.

La chiesa è a tre navate con la centrale più ampia e le due laterali di minor grandezza; al suo interno si trovano numerose opere d’arte tra cui un affresco del tardo ‘400, uno splendido altare ligneo e la predella dell’altare del Carmelo, restaurata nel 1991; il dipinto su di essa, del 1539, è stato attribuito a Pascale Oddone, pittore e scultore piemontese, e rappresenta la comunità di Bagnolo.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0175 391290

Nella frazione Villar, a circa 3 km da Bagnolo, sorge la chiesa dedicata a San Giovanni Battista.

Links:

http://www.comune.bagnolo.cn.it/index.php/la-storia/chiese-e-cappelle

http://bagnolopiemonte.com/concentrico/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=119

https://villar.bagnolopiemonte.com/index.php/la-predella-dell-altare-madonna-del-carmelo

Fonti:

Notizie tratte dai siti sopra citati. Fotografie tratte dal sito www.legart.it

Data compilazione scheda:

27/09/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Bagnolo Piemonte (CN) : Palazzo Malingri e cappella di San Sebastiano

Storia del sito:

Per la storia di Bagnolo e del complesso feudale si rimanda alla scheda sul “Castello” di Bagnolo.

Il PALAZZO o “Castello Piano”, che non ebbe funzioni di difesa come il Castello, ma venne usato come abitazione e residenza dei conti Malingri e fino al 1400 era integrato nel Borgo. L’edificio fu ampliato e modificato più volte, soprattutto nel XVII e XVIII secolo, , completando la primitiva struttura trecentesca. Attualmente conserva la facciata settecentesca con alcune strutture antiche d’epoca diversa.

La CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO. Nella parte est del Palazzo, inglobata nella struttura settecentesca, rimane l’abside della cappella quattrocentesca che, anche a causa del sollevamento del terreno, era ridotta ad umido seminterrato. L’apertura di un accesso lato cortile interno del palazzo e la costruzione di muri di sostituzione, comportanti la chiusura del vecchio accesso, avevano inoltre occultato o distrutto parte degli affreschi. Altre perdite furono causate dall’umidità e dalle conseguenti cadute di intonaco. L’attuale proprietario ha provveduto nel 1992 sia al restauro degli affreschi, sia al ripristino dell’antico orientamento, riaprendo l’accesso dal giardino; dando possibilità di aerazione, ha arrestato il degrado e riportato alla luce parte degli affreschi.

Descrizione del sito:

Il “PALAZZO” si sviluppa a quadrato chiuso attorno a una corte centrale. Due lati sono occupati da edifici rurali ancora in uso, gli altri due ospitano le stanze della famiglia Malingri.

La bianca facciata è settecentesca, affiancata da due logge a tre archi per lato. Le scalinate ed il giardino sono gli elementi che immediatamente si impongono all’attenzione, si possono però osservare particolari architettonici ed iconografici rilevanti che testimoniano strutture ed interventi molto lontani nel tempo. La fronte a sud rivela gli archi di un porticato che, un tempo (fino al Seicento), seguiva l’andamento del terreno in declivio, porticato poi parzialmente interrato nel livellamento eseguito per far posto al giardino pianeggiante; queste fronti sono decorate da affreschi in “grisailles”, oggi riportati in luce: sono ancora ben visibili sulla facciata verso il cortile i guerrieri con la corazza detti “Lanzichenecchi” (quattro-cinquecenteschi) che un tempo incorniciavano le finestre di cotto a crociera; due fasce orizzontali riportano fregi e medaglioni che rappresentano ritratti di personaggi reali e simbolici.

Al centro della corte si trova quella che un tempo era probabilmente la chiesa del borgo, di cui rimangono il campanile con la meridiana e l’orologio a pendolo in pietra e sul portale laterale l’affresco ben conservato che rappresenta l’Annunciazione; il pozzo, le scuderie con le carrozze, i loggiati lignei, i fienili e le stalle sono alcuni degli elementi architettonici che ancora oggi legano la parte agricola a quella residenziale e le uniscono in un rapporto di dipendenza storica e compositiva.

Sulla facciata sud si trova un affresco raffigurante una Madonna con Bambino (1470 circa) attribuita a Jacopino Longo, di colori e di disegno delicatissimo, incastonata in una cornice di chiaro stile gotico.

La CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO. La cappella ha pianta rettangolare ed è coperta da volta a sesto acuto. Il ciclo di affreschi, recentemente restaurato, importante documento del Gotico internazionale, è dedicato alla Passione; le scene rappresentano, a sinistra: 1) Ultima Cena, 2) Cattura, 3) Orazione nell’Orto, 4) Lavanda dei Piedi. A destra: 5) Cristo davanti a Caifa, 6) Flagellazione, 7) Pilato che si lava le mani, 8) Salita al Calvario, 9) Crocifissione, 10) Deposizione.

Sul muro di testa (al quale forse era addossato l’altare), in centro: san Sebastiano affiancato da due figure non nimbate (uomo leggente un libro, giovane armato di spada); a destra, san Bernardino da Siena (quindi l’affresco dovrebbe essere stato realizzato dopo il 1450, anno della beatificazione) e sSanta Chiara. Al di sopra (nella lunetta): in centro, stemma non più leggibile; a destra, resti di una probabile Deposizione nel Sepolcro. Interessante notare, al di sopra del giovane armato, la scritta “B Berna(rdus)” che potrebbe riferirsi al Beato Bernardo del Baden, protettore di Moncalieri, ivi morto nel 1458 e subito venerato, per fama di miracoli, dalla Duchessa Jolanda che ne promosse la beatificazione poco prima di morire (1478). (La Collegiata di Santa Maria di Moncalieri conserva una tavoletta che rappresenta, in analogia all’affresco di Bagnolo, il Santo come giovane guerriero in armatura; il periodo di esecuzione non ne dovrebbe differire molto).

L’autore degli affreschi è ignoto, ma mostra una mano abile, non schiava della maniera, pur rimanendo nel solco della tradizione. L’alto livello qualitativo degli affreschi renderebbe urgente uno studio che li inserisca nel contesto della pittura di secondo quattrocento nel Piemonte Centrale e Occidentale.

Informazioni:

Ai piedi del Castello di Bagnolo (vedi scheda), in frazione Villar, si trova il cosiddetto PALAZZO che conserva l’antica cappella di San Sebastiano. L’edificio è di proprietà privata; e-mail: mail@castellodibagnolo.it, tel. 0175.391394, 335.5244080

Links:

https://www.castellodibagnolo.it/il-parco/ Cappella e affreschi.

http://www.comune.bagnolo.cn.it

https://www.chieseromaniche.it/Schede/623-Bagnolo-Piemonte-Madonna-del-Castello-o-San-Sebastiano.htm

Bibliografia:

SANTANERA O., Gli affreschi della cappella di San Sebastiano nel palazzo Malingri di Villar Bagnolo, in: Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della prov. di Cuneo, n. 111, CN, 2 -sett. 1994

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dalle pagine web sopra indicate, che riportano anche altre immagini.

Data compilazione scheda:

29/09/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Bagnolo Piemonte (CN) : Castello Malingri

Storia del sito.

Le prime notizie storiche su Bagnolo compaiono a partire dal secolo XI.

La costruzione del Castello è probabilmente anteriore al mille. I più antichi Signori di Bagnolo furono gli Albertini o Albertenghi che nel 1200 vendettero il Castello di Racconigi alla Marchesa Adelaide di Susa. Nel 1219 il borgo di Bagnolo fu distrutto, per vendetta dai vercellesi; allora era popoloso e sorgeva, da antica data, alle falde del Castello che lo proteggeva e si estendeva nei prati sottostanti ed era fortemente difeso dal torrente e da palizzate, là dove tuttora sorge il Palazzo Malingri. Invece nella località dove si trova l’attuale concentrico di Bagnolo esisteva un potente convento con giurisdizione ecclesiastica e sovranità feudale dei Canonici di Oulx. Il 17 luglio 1496 i Canonici vendettero, con il consenso ducale, i loro diritti feudali ad Antonio Malingri, Signore di Saint Genix e di Bagnolo, che investì suo fratello Giovanni del benefizio ecclesiastico, nominandolo Priore della Chiesa parrocchiale di S. Pietro.

La storia del Palazzo e del Castello è legata in buona parte a quella del borgo. Nel 1293 si stabilì di trasferire il borgo dalle falde del Castello verso il piano, presso il convento di S. Pietro, ma tale trasferimento non si eseguì perché questo luogo era reputato insicuro e non protetto dal Castello. Nel 1338 Giacomo d’Acaja intimò di nuovo la discesa a S. Pietro, ma neppure allora i Bagnolesi obbedirono, cosicché nel 1400 Amedeo d’Acaja, proibì ogni attività lavorativa nell’antica borgata ai piedi del Castello. La discesa al piano ebbe inizio solo nel XVI secolo, sotto l’energica ingiunzione del Duca Emanuele Filiberto e del suo feudatario Malingri, che acquistò i territori dell’antico borgo. Bagnolo, che rappresentava una importante postazione di controllo della strada tra Saluzzo e Pinerolo, nei secoli seguenti seguì le fortune della Casa Savoia. Nella guerra per la signoria del marchesato di Saluzzo, nel secolo XVI, il Castello venne in parte demolito dai Francesi. Mentre il Castello-forte e le mura conservano ancora i caratteri alto-medioevali, quali apparivano nell’iconografia sette-ottocentesca, sono invece scomparse quasi del tutto le tracce dell’Antico Borgo, e il “Castello Piano” (fino al 1400 integrato nel Borgo) ha subito trasformazioni nel sei-settecento fino ad assumere l’attuale aspetto e prendendo la denominazione di “Palazzo” (vedi scheda). Il castello era costituito in principio da un corpo principale a un piano e dalla torre, legati fra loro da un passaggio aereo in legno. Alla fine del ‘300 fu costruita la torre delle scale ed eseguito l’affresco della Dama sul portale d’ingresso. Nei secoli successivi, forse intorno al 1500, fu sopraelevato fino all’attuale ultimo piano e ornato di merlature ghibelline (di cui si vedono ancora tracce all’interno della sala centrale) e del cammino di ronda in pietra, e al piano terra fu rinforzato con imponenti “barbacani” (mura in pietra che si allargano verso il basso). Il castello, cessata la funzione militare e difensiva, fu usato come edificio rurale. Non si sa esattamente in quale epoca fu coperto da tetto in lose di pietra e furono aggiunti i fabbricati rurali (cascine e mulini idraulici). Tutti questi edifici in pietra sono stati recuperati e restaurati dall’attuale proprietario, mantenendone le caratteristiche e ove possibile le destinazioni. Oggi questa è una delle poche fortezze medievali del Piemonte ad avere conservato le sue originali caratteristiche. Le prime notizie storiche su Bagnolo compaiono a partire dal secolo XI. La costruzione del Castello é probabilmente anteriore al mille. I più antichi Signori di Bagnolo furono gli Albertini o Albertenghi che nel 1200 vendettero il Castello di Racconigi alla Marchesa Adelaide di Susa. Nel 1219 il borgo di Bagnolo fu distrutto, per vendetta dai vercellesi; allora era popoloso e sorgeva, da antica data, alle falde del Castello che lo proteggeva e si estendeva nei prati sottostanti detti “Pradoni” e “Prati Cesarèi” ed era fortemente difeso dal torrente e da palizzate, là dove tuttora sorge la casa di abitazione (Palazzo) dei Malingri. Invece nella località dove si trova l’attuale concentrico di Bagnolo esisteva un potente convento con giurisdizione ecclesiastica e sovranità feudale dei Canonici di Oulx.

Il 17 luglio 1496 i Canonici vendettero, con il consenso ducale, i loro diritti feudali ad Antonio Malingri, Signore di Saint Genix e di Bagnolo, che investì suo fratello Giovanni del benefizio ecclesiastico, nominandolo Priore della Chiesa parrocchiale di S. Pietro, patronato confermato poi da Papa Giulio II nel 1512.

Nel 1293 si stabilì di trasferire il borgo dalle falde del Castello verso il piano, presso il convento di S. Pietro, ma tale trasferimento non si eseguì perché questo luogo era infatti reputato insicuro e non protetto dal Castello. Il 29 ottobre 1338 Giacomo d’Acaja intimò di nuovo la discesa a S. Pietro, ma neppure allora i Bagnolesi obbedirono, cosicchè nel 1400 Amedeo d’Acaja, proibì ogni attività lavorativa nell’antica borgata ai piedi del Castello. La discesa al piano ebbe inizio solo nel XVI secolo, sotto l’energica ingiunzione del Duca Emanuele Filiberto e del suo feudatario Malingri che acquistò i territori dell’antico borgo.

Bagnolo, che rappresentava una importante postazione di controllo della strada tra Saluzzo e Pinerolo, nei secoli seguenti seguì le fortune della Casa Savoia.

Nella guerra per la signoria del marchesato di Saluzzo, nel secolo XVI, il Castello venne demolito in parte dai Francesi.

Mentre il Castello-forte e le mura conservano ancora i caratteri alto-medioevali, quali apparivano nell’iconografia sette-ottocentesca, sono invece scomparse quasi del tutto le tracce dell’Antico Borgo, il “Castello Piano”, (fino al 1400 integrato nel Borgo) ha subito trasformazioni nel sei-settecento fino ad assumere l’attuale aspetto e prendendo la denominazione di “Palazzo”.

Il castello, luogo di difesa sin dai primi secoli degli anni mille era costituito in principio da un corpo principale ad un piano e dalla torre legate fra loro da un passaggio aereo in legno Alla fine del ‘300 fu costruita la torre delle scale ed eseguito l’affresco della Dama sul portale d’ingresso. Nei secoli successivi, forse intorno al 1500, fu sopraelevato fino all’attuale ultimo piano ed ornato di merlature ghibelline (di cui si vedono ancora tracce all’interno della sala centrale), del cammino di ronda in pietra e al piano terra rinforzato con imponenti “barbacani” (mura in pietra che si allargano verso il basso). Il castello, cessata la funzione militare e difensiva, fu usato come edificio rurale. Non si sa esattamente in quale epoca il castello fu coperto da tetto in lose di pietra e furono aggiunti i fabbricati rurali. Solo recentemente gli attuali proprietari discendenti dei Malingri hanno iniziato un restauro ripristinando il tetto, i pavimenti e i serramenti. Oggi una delle poche fortezze medievali del Piemonte ad avere conservato le sue originali caratteristiche.

Descrizione del sito:

Tre ordini di mura di difesa circondavano il Castello: il primo al piano della corte interna; il secondo, di cui restano vestigia a nord verso il bosco; il terzo di cui rimane un tratto che termina con un portone ad arco a fianco della Cappella dell’Immacolata (1700) e che si pensa arrivasse a racchiudere con una torre di guardia l’attuale cascina Castellino, molto più in basso.

Notevole la torre cilindrica che contiene la scala, opera di grande maestria costruttiva: edificata in pietra, sale a spirale attorno ad un pilastro centrale di mattoni sistemati a formare una colonna dal diametro di circa 90 cm. In origine la torre era staccata dal corpo principale merlato: sono ancora visibili all’ultimo piano i merli ghibellini ora integrati nella muratura.

Il piccolo portale d’ingresso della torre è di legno ed è sormontato da un affresco, recentemente restaurato, di non certa identificazione, realizzato probabilmente alla fine del 1300. Si notano in alto, a destra e a sinistra, i due stemmi Savoia e Acaja che la dama tiene sollevati con le mani aperte; lo è stile simile a quello degli affreschi del Castello di Manta e simboleggia probabilmente una unione matrimoniale od una alleanza fra le due casate. Lo stemma dei Malingri e dei Costa della Trinità e decorazioni simboliche (come il nodo Savoia e rami di alloro) fanno da cornice. La dama è seduta su un grande cuscino, ha un abito semplice con manto e un cappello con velo.

Informazioni:

Sulla cima del colle, Via Palazzi. L’edificio è di proprietà privata; e-mail: mail@castellodibagnolo.it, tel. 0175.391394, 335.5244080

Links:

https://www.castellodibagnolo.it/castello-malingri-bagnolo/

http://www.comune.bagnolo.cn.it/index.php/la-storia

Fonti:

Fotografie tratte dai siti indicati.

Data compilazione scheda:

28/09/2007 – revisione febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

- ← Previous

- 1

- …

- 15

- 16

- 17

- Next →