Provincia di Torino

Cesana Torinese (TO) : Chiesa di San Giovanni Battista

Storia del sito:

I primi attestati della sua esistenza risalgono alla seconda metà dell’XI secolo. Si tratta di diplomi valsusini che contengono gli atti di donazione che i nobili dell’epoca fecero alla emergente Prevosteria di San Lorenzo di Oulx. Dai suddetti documenti non si evince se si tratti dell’attuale chiesa o di una chiesa più antica. Difatti da molti lustri una tradizione certifica che a Cesana vi era una sorta di prima chiesa in tutta la vallata, una chiesa detta ‘battesimale’ in cui venivano battezzati i neofiti della zona. Soltanto nei secoli successivi (all’incirca nella metà del XV secolo) i paesi più distanti iniziarono a staccarsi ottenendo così dalla Prevosteria Ulciese la facoltà di costruire le proprie chiese parrocchiali. Pertanto è possibile dare una datazione al sito basandosi solamente sullo stile architettonico dello stesso. Gli studiosi considerano la chiesa di stile romanico e la datano alla seconda metà del secolo XI o inizio del XII.

Descrizione del sito:

Nella facciata a ‘capanna spezzata’ è possibile riconoscere lo stile romanico dell’edificio, evidente se si osservano anche le decorazioni architettoniche che si trovano lungo tutto il perimetro delle mura; lesene, archetti pensili, finestre monofore a doppio sguancio con cornici in tufo. La parte inferiore della facciata è decorata con elementi ornamentali di più tarda datazione e lo stesso portale ne è una conferma; infatti il marmo è lavorato in chiaro stile rinascimentale e reca la data del 1518. Sulla facciata tra gli intonaci si intravedono affreschi che raffigurano scene di vita di Gesù e dei santi. Su due di essi si notano ancora i segni delle guerre religiose dei secoli XVI-XVII. Tali segni sono visibili nella rottura o nei pezzi mancanti della cornice del portale e negli sfregi presenti sui volti delle figure affrescate. La conchiglia che si nota nel bassorilievo sul portale testimonia il legame della chiesa di Cesana con i pellegrinaggi che avvenivano a Santiago di Compostela, molto fiorenti fin dall’XI secolo. Il simbolo della conchiglia infatti è il segno distintivo dei pellegrini che si recavano al santuario in Spagna. L’interno della chiesa è suddiviso in tre navate: quelle laterali sono delimitate da tre estesi archi che poggiano su due grosse colonne e tutte e tre le navate terminano con absidi semicircolari, tipiche dello stile romanico. All’interno si può ammirare un bel soffitto ligneo del 1678, opera del maestro Russ du Pont. Nel pannello centrale è evidente una grande croce greca che racchiude il simbolo dell’eucarestia con l’aggiunta di emblemi araldici (delfini e gigli di Francia, nodi di Savoia e sirene), mentre la croce è contornata dai simboli dei quattro evangelisti. In fondo alla chiesa è possibile osservare una lapide che ricorda il dono fatto da Luigi XIV re di Francia: un armadio per la sacrestia. Il campanile, che aggiunge maestosità alla chiesa, è alto 35 metri ed è di stile romanico/gotico: la parte inferiore è in stile romanico e perciò coevo alla chiesa, la parte superiore invece è databile all’epoca dei rifacimenti e cioè al XV-XVI secolo. Estratto da documenti d’epoca: I Marchesi di Torino “Ego Odo et uxsor mea Adalaicis… donamus pro redemzionem animarum nostrarum has eccesias et ceterum eclesiarum quie in parrocchis de Sesana cum res eclesiarum hec sunt decimationes et primicie et oblaciones fidelium”. Giugno il Vecchio, Conte di Albon, predecessore dei futuri delfini tra il 1058-1070 “decimationes quas habebam in valle Cesane et quantum habebam in ecclesis similiter sclilicet in eclesia s.ti Jovannis de Sesana terciam partem argentis quos romipetes offerumt”. Il Vescovo di Torino Cuniberto nel 1065 “…regulri canonicorum congregationi siti Laurenti Ultiensi de Martirum praefata plebe… Invie perpetuo donamus et concedimus cum primitiis decimis elemosinis oblationibus… Eclesia Sanctis Joannis Baptistae de Sesana eclesiarum s.ti Cycarii”. (tratto da: COLLINO, 1908, Le Carte della Prevosteria di Oulx, Pinerolo).

Recentemente è stata restaurata la Fontana sul piazzale della Chiesa (coeva alla stessa). Inoltre è da tenere presente che nella frazione Thures di Cesana si può vedere un’altra bellissima fontana-lavatoio restaurata ultimamente, presumibilmente coeva alla chiesa.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0122 89189

Links:

https://www.comune.cesana.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

5 settembre 2003 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Ceres (TO) : Museo delle genti delle Valli di Lanzo

Storia del Museo:

Il museo venne costituito intorno al 1974 a seguito di una mostra del 1973, e riorganizzato strutturalmente nel 1980 con lo scopo di conservare materiale di interesse etnografico, storico, archeologico e naturalistico. I temi dell’esposizione fissa riguardano il territorio, le sue trasformazioni, l’uomo e le sue attività e si riferiscono all’intera area della Comunità Montana Valli di Lanzo.

La struttura fu inaugurata ufficialmente il 23 luglio 1982. Oggi i temi dell’esposizione permanente riguardano il territorio e le sue trasformazioni, l’uomo e le sue attività, riferendosi nello specifico all’intera area compresa nella Comunità Montana Valli di Lanzo.

Descrizione delle collezioni:

Il museo è articolato su due percorsi tematici principali. Il primo è dedicato alle attività familiari: agricoltura, allevamento, pastorizia e attività di trasformazione del latte. Il secondo si occupa delle attività sociali e dei mestieri specifici di servizio alla comunità quali la filatura di lana e canapa, con produzione di indumenti, le attività legate al forno ed al mulino, la produzione di chiodi, di zoccoli di legno, di canestri, ecc. Oltre agli oggetti vi si conservano vecchie fotografie e riproduzioni di antiche mappe.

Una sezione presenta CALCHI DELLE INCISIONI RUPESTRI DI ETÀ PROTOSTORICA DELLA ZONA.

Le incisioni rupestri sono frequenti nelle Valli di Lanzo: nel comune di Ceres, in frazione Chiampernotto c’è la Roccia del Bric del Selvatico; in località Cernesio vi sono una stele di pietra alta circa m 5 liscia e appuntita alla sommità e rocce incise con pugnali, databile all’età del Rame (III millennio a.C.); altre rocce incise in frazione Bracchiello, sulla montagna di San Giacomo, all’Airetta, a Monastero di Lanzo. A Cantoira sul Rio Combin vi è un piccolo dolmen costruito con lastroni, risalente al III millennio a.C.

Collegamenti con altri Musei:

Il Civico Museo Alpino “A.Tazzetti” di Usseglio, ha una sezione dedicata all’archeologia rupestre. Vedi scheda.

Informazioni:

Comune di Ceres tel. 0123 53316 oppure tel. 333 4825771; email: d.genta@csptorino.it. Il Museo è aperto in estate o su prenotazione.

Links:

http://www.comune.ceres.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=6766

http://www.provincia.torino.it/culturamateriale/musei/m_cer02.htm

Fonti:

Notizie dai siti sopra indicati

Data compilazione scheda:

17/07/2007 – aggiornamento novembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Ceres (TO) : Campanile di Santa Marcellina

Storia del sito:

Due diverse tradizioni popolari fanno derivare il toponimo Ceres l’una dalla dea Cerere e l’altra dai ciliegi che anticamente abbondavano nel territorio del comune. Altri lo considerano derivato dal nome personale Cirrus, mentre la documentazione medioevale conserva la dizione Cerex. Il paese fu fondato probabilmente da monaci Benedettini che, intorno al secolo XI, partirono da Mathi verso le semi abbandonate Valli di Lanzo. Si sa per certo che alla fine del XIV risultavano sotto la giurisdizione di Ceres le chiese di Cantoira, Pessinetto, Mezzenile, Gisola, Groscavallo, Ala e Germagnano; da questo si può dedurre che Ceres avesse una posizione di preminenza rispetto agli altri paesi. Si ritiene che anticamente il capoluogo non si trovasse nella posizione attuale in quanto, il pianoro su cui oggi sorge Ceres, era paludoso, ma forse in località Pian di Ceres. Dalle cronache del comune si apprende che nel 1318 il curato della parrocchia si poneva sotto la protezione del conte di Savoia. Le vicende storiche di Ceres furono strettamente legate a quelle di Lanzo.

Il campanile romanico, risalente al secolo XII, è l’unica testimonianza del complesso religioso chiesa-campanile-cimitero dedicato a Santa Marcellina. L’antica chiesa crollò in seguito a una frana. Sul luogo dell’antica parrocchiale, all’inizio del 1600, ne venne edificata un’altra, ora perduta. Il coro dell’antica chiesa, che fu in seguito convertito in cappella, venne abbattuto all’inizio del 1900.

La nuova Parrocchiale è una chiesa barocca edificata più in basso, in Via Cesali, tra il 1733 e il 1754 con bel portale ligneo. Attiguo è l’Oratorio di Santa Croce eretto nel 1755, nel cui interno si conservano la porta maggiore dell’antica chiesa. Tutto il territorio di Ceres è disseminato di cappelle campestri affrescate e costruite tra il XVI e il XVIII secolo.

Descrizione del sito:

Il campanile dell’antica parrocchiale di Santa Marcellina è costruito in stile gotico lombardo e viene considerato il migliore esempio di architettura romanica delle Valli di Lanzo.

Ha una base quadrata ed è alto circa m 21. Presenta nella parte più elevata due piani di bifore incorniciate da sei archetti pensili. Il campanile è stato realizzato completamente in pietra ed è concluso da una cuspide esagonale.

Informazioni:

Nella parte alta del paese, al fondo di Via Roma. Comune di Ceres, tel. 0123 53316

Link:

http://www.comune.ceres.to.it/

Fonti:

Fotografia da http://www.3bmeteo.com/community/fotogallery/vecchio+campanile/10027#webcam_main

Data compilazione scheda:

21/2/2007 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cercenasco (TO) : Cappella di Sant’Anna

Storia del sito:

La costruzione della cappella risale all’ultimo quarto del XV secolo ed era la cappella del castello, andato distrutto nel 1693, dei Signori di Cercenasco. L’edificio era in origine assai piccolo e nel 1843 fu prolungato con due campate lunghe circa 5 metri ciascuna. Della primitiva cappella resta solo il presbiterio con volta a crociera e il grandioso arco trionfale che lo collega alla navata.

La cappella fu affrescata nell’ultimo decennio del XV secolo con la Storia di Maria, opera del cosiddetto “Maestro di Cercenasco”. Purtroppo la splendida opera è molto danneggiata dall’umidità: un primo restauro è stato compiuto nel 1973 per togliere il salnitro che ricopriva quasi completamente le pitture. Successivi restauri sono stati effettuati negli ultimi anni ’90 sia all’esterno che all’interno dell’edificio. Il rifacimento del tetto è iniziato nel 2014.

Descrizione del sito:

Gli AFFRESCHI narrano la Storia di Maria che copre le quattro vele della volta.

Nella prima vela è lo Sposalizio della Vergine. Nella seconda, la scena dell’Annunciazione con dei particolari di grande effetto. Nella terza è raffigurata la scena della Dormitio, ossia della morte della Madonna circondata dai dodici apostoli. Nella quarta vela è l’Incoronazione della Vergine da parte di Cristo e del Padre attorniati da angioletti.

Sull’arco che sostiene la volta sono affrescati due rosoni, che raffigurano i visi di un nobile e di una dama, probabilmente i Signori del tempo. Nel centro dell’arco un terzo rosone con il volto del Cristo. Sulla parte esterna dell’arco è affrescata la scena di Gesù Bambino fra i dottori del Tempio.

Notevoli gli effetti chiaroscurali, la resa dei volti e la resa dei panneggi rigidi e delle scenografie. Allo stesso pittore sono attribuito gli affreschi della cappella del Boschetto di Frossasco.

Informazioni:

Nel centro storico. Parrocchia tel. 011 9809257.

Links:

http://www.centrostudisilviopellico.it/cappelladisantanna/ (visita virtuale)

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Sant%27Anna _(Cercenasco)

Bibliografia:

GILLI P.; COZZO P.; GABINO A.L.; FRATINI M., La Madonna del Boschetto. Arte medievale a Frossasco e dintorni. Centro Studi Piemontesi, Torino, 2005

SANTANERA O., Il maestro di Cercenasco, in Jacobino Longo pittore, Catalogo mostra, Pinerolo To, 1983

MORETTI V., Il maestro di Cercenasco: luce e colore in pittura nel Piemonte del 15° secolo, Valerio, Torino 2010

Fonti:

Foto in alto da Wikipedia, foto in basso tratta nel 2014 da http://www.vitadiocesanapinerolese.it

Data compilazione scheda:

04/07/2007 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cavour (TO) : Rocca

Descrizione del sito:

La Rocca di Cavour (500 metri s.l.m.) è un singolare affioramento roccioso morfologico emergente dalla pianura tra il Monte Bracco e l’imbocco della Val Pellice.

L’area del Parco Regionale Rocca di Cavour – nota da tempo per le numerose rocce a coppelle – dagli anni ’80 del secolo scorso si è arricchita del considerevole patrimonio costituito da due pitture rupestri risalenti verosimilmente al periodo Neolitico. Una di queste pitture è stata eseguita con colori rossi e blu-neri e si tratta dell’unica pittura rupestre preistorica policroma nota nelle Alpi. Su una parete rocciosa rivolta ad Est sono inoltre raffigurati motivi alberiformi, antropomorfi e segni geometrici, rappresentati secondo i canoni dell’arte schematica post-paleolitica. La pittura preistorica è collegabile alla presenza umana in loco già accertata nel Neolitico medio, grazie al rinvenimento di reperti di “Vaso a Bocca Quadrata” risalenti al IV millennio a.C.

Informazioni:

Per la visita: Via Conte Buffa di Perrero , tel 0121 68187 o Comune 0121 6114

Ente di gestione delle Aree Protette del Po Cuneese. Sede operativa : via Griselda, 8 Saluzzo (CN) tel. 0175 46505 email: pocn@pec.parcodelpocn.it

Links:

http://www.cesmap.it/cesmap/scavi_pinerolesi/cavour.htm

Bibliografia:

AA.VV., 1988, Arte rupestre nelle alpi occidentali, catalogo museo nazionale della montagna

MERCANDO L. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte, Allemandi

Fonti:

Per la realizzazione della scheda sono state utilizzate le pagine internet del Cesmap, cui si rimanda per approfondimenti.

Foto in alto da http://www.agraria.org/parchi/piemonte/roccacavour.htm

Data compilazione scheda:

10 aprile 2002 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Cavour (TO) : Museo archeologico “Caburrum” (dell’Abbazia di Santa Maria)

Storia del sito:

La romanizzazione del territorio di CABURRUM è fatta risalire alla fine dell’età cesariana, quando l’oppidum viene trasformato nel municipium romano denominato FORUM VIBII o, come ritengono alcuni studiosi, il secondo fu affiancato al primo diventando parte della Transpadana nella Regio XI con il nome di FORUM VIBII CABURRUM (44-45 a.C.), dal nome di CAIO VIBIO PANSA che lo affidò alla tribù Stellatine.

La città divenne un importante centro mercato che conoscerà il suo massimo splendore nell’epoca Augustea (I sec. a.C.-I d.C.).

Numerose scoperte archeologiche nel territorio di Cavour testimoniano questo importante periodo storico: tombe ad inumazione ed incinerazione, necropoli con arredi funebri, vasellame, tratti di acquedotto, fondamenta di siti abitativi, frammenti di ceramica e laterizio, lapidi ascritte. La maggior parte dei reperti è al Museo Archeologico di Torino.

In seguito la città seguirà gradatamente la decadenza di tutto l’Impero.

Nel 568 giungono nell’Italia settentrionale i Longobardi, cui faranno seguito i Franchi ed infine, nel X secolo, i Saraceni: anche Cavour subisce un susseguirsi di distruzioni e di ricostruzioni che troviamo documentate soprattutto nelle strutture dell’ABBAZIA di S. MARIA, costruita nel 1037 su antiche preesistenze (vedi scheda).

Storia del museo:

All’inizio del 1900 la Parrocchia di Cavour possedeva parecchi reperti che negli anni ’70 vennero consegnanti al Comune per esporli in una sede idonea che fu trovata all’interno di uno degli ambienti annessi alla medievale Abbazia di Santa Maria anticamente usato come tinaggio (locale coperto in cui venivano depositati i tini per la pigiatura delle uve). Il Museo fu risistemato nel 1985.

Descrizione delle collezioni:

Il museo presenta i reperti archeologici recuperati nel corso di rinvenimenti casuali ed indagini mirate nel territorio. Il percorso si articola in varie sezioni, dalla preistoria all’alto Medioevo e costituisce una tappa della visita alla Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour. La sala al piano terra è dedicata al Municipio romano di FORUM VIBII CABURRUM, fondazione legata alla presenza nell’area di un luogotenente di Giulio Cesare, governatore della Gallia Cisalpina tra il 45 ed il 44 a.C. Caio Vibio Pansa, Console del 43 a.C.

Il Museo stesso sorge sul sito dell’antica città, come ha mostrato il rinvenimento di strutture, presentate al pubblico in occasione della ristrutturazione dell’edificio. Nel Museo sono ospitati numerosi reperti, in gran parte provenienti da corredi tombali, ma anche da strutture insediative recentemente esplorate nell’ambito extra urbano, ed un ampio lapidarium, comprendente iscrizioni a carattere pubblico e privato dall’età romana all’alto medioevo. (I – VI / VII sec d.C.) Un bassorilievo in pietra raffigurante la lupa con Romolo e Remo, proveniente dall’Ospizio di San Giuseppe ed un prezioso cippo in marmo che ha nel mezzo, in bassorilievo, il busto del defunto sul cui petto è apposto un distintivo di ordine torquato circondato da alcune insegne militari, dalla testa di Medusa e da due biscioni. Sotto il busto si legge un’iscrizione che dice “Quinto Mannio, figlio di Rufo, stellatino, lasciò per testamento che fosse eretto per sè e per suo figlio Primo questo monumento”.

Informazioni:

Pro Loco, tel 0121 68194 ; email: procavour@cavour.info

Link:

http://www.cavour.info/viewobj.asp?id=562

Fonti:

Info e fotografia dal sito indicato, cui si rimanda per altre fotografie e approfondimenti.

Data compilazione scheda:

11/07/05 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Cavour (TO) : Abbazia di Santa Maria

Storia del sito:

In un documento del 1037 il vescovo Landolfo dichiara di aver ritenuto giustissimo istituire «in villa que Caburro dicitur» un monastero, all’interno del quale siano innalzate preghiere «omni tempore die noctuque», nella forma cioè della laus perennis e al mantenimento e al decoro dei monaci il vescovo provvede attraverso la concessione generosa di beni e diritti. Segue poi la designazione e la nomina dell’abate: Landolfo chiama a reggere la nuova comunità benedettina il monaco Giovanni, «prudentia et sanctitate celeberrimum», al quale raccomanda cura e impegno nella guida del monastero. La carta del 1037 costituisce il riconoscimento formale del cenobio di Cavour e del suo patrimonio fondiario, ma non è da escludersi che a quella data l’abbazia esistesse da qualche tempo. Il sito prescelto si colloca in un’area di forte romanizzazione e Cavour è attestata con dignità municipale come Forum Vibii Caburrum. All’età di Landolfo però lo stato di abbandono dell’abitato doveva essere quasi definitivo e la località viene semplicemente definita come villa; soltanto la grande quantità di ruderi antichi doveva ricordare l’importanza del passato.

Descrizione del sito:

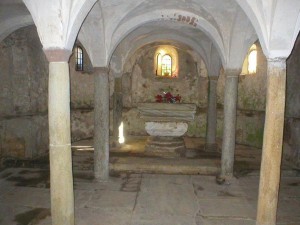

I resti della chiesa landolfiana sono inglobati in una serie di consistenti stratificazioni, intervenute già in epoca medievale. La chiesa antica è costruita per buona parte con laterizi romani, mentre frammenti scultorei sono reimpiegati per integrare l’apparato decorativo. Del cenobio originario di Santa Maria si conservano oggi parti della chiesa superiore e in ottimo stato la struttura della cripta. Un intervento di fine Settecento ha radicalmente ristrutturato l’edificio fuori terra, realizzando un impianto ridotto rispetto all’estensione romanica, di aspetto cruciforme, con un transetto alto quanto le navate e un portico d’ingresso su pilastri. In realtà il portico è un frammento della chiesa precedente, in quanto la facciata barocca venne notevolmente arretrata. La lunghezza complessiva dell’edificio romanico doveva essere di 10,1 trabucchi, corrispondenti a circa 31,1 metri.

La struttura del presbiterio romanico rimane ancora perfettamente leggibile: uno spazio esteso a tutte le navate, sopraelevato e poggiante su una cripta che si allarga fino a comprendere i muri d’ambito longitudinali. Compaiono anche nella cripta di Cavour le due sale ai fianchi di quella mediana, suddivisa a sua volta in tre navatelle, secondo lo schema già constatato a Testona. A Cavour la piattaforma presbiteriale si è conservata in tutta la sua estensione e consente di cogliere l’intenzione dei costruttori: realizzare un edificio nettamente distinto in due livelli, dove di fronte al corpo longitudinale s’innalzava un podio unitario aperto verso le navate, probabile sede del coro monastico, mentre le cripte inferiori su cui tale blocco poggiava erano visibili ai fedeli tramite un sistema di finestre. Sul piano del presbiterio si aprivano l’abside mediana e due cappelle minori ai lati.

La sala mediana della cripta si estende per sette campate e presenta un perimetro interno trapezoidale. Il pavimento è a lastre lapidee in buona parte di reimpiego. Dalla forma dei capitelli (semplici dadi scantonati, lisci o scolpiti a profonde e dure incisioni verticali, a nodi e a stelle) e dai fusti lapidei appena sbozzati che li sostengono, alcuni autori ipotizzano che siano stati realizzati con un’approssimativa lavorazione dopo la posa e che quindi siano coevi alla fabbrica landolfiana, mentre altri ritengono che possano essere elementi risalenti ad un più antico centro di culto presente nel territorio. Al centro dell’abside maggiore della cripta si conserva un imponente altare costruito con tre frammenti di reimpiego romano di marmo bianco sovrapposti in modo da formare una mensa larga m 1,20 e alta m 1,06. Entro questo altare smontato nel 1905 venne trovata una teca definita ‘rozza’ in piombo con reliquie che su base esclusivamente ipotetica si vollero di San Proietto, diacono di Sant’Evasio, martirizzato il 1 dicembre 362 o omonimo vescovo alverniate martirizzato nel 670. Inattendibile l’identificazione e perduta la teca non esistono elementi per risalire alla costruzione di quest’altare, anche se un’opera così formata rivela anni poveri di mezzi e di materiali. Non è certo che i pilastri ottagonali della chiesa superiore, riemersi all’interno dopo la scrostatura del rivestimento barocco e ben conservati nel tratto esterno del portico, appartengano alla chiesa originaria Con ogni probabilità la fabbrica era iniziata in età landolfiana dalla cripta ed era avanzata nei decenni successivi, sperimentando sempre maggior affinamento delle tecniche costruttive.

Informazioni:

Pro Loco tel. 0121 68194 oppure 0121 69057; email: procavour@cavour.info

Links:

http://www.comune.cavour.to.it

http://www.cavour.info/viewobj.asp?id=48

Bibliografia:

TOSCO C., 1997, Architettura e scultura landolfiana, in Il rifugio del vescovo, a cura di G. CASIRAGHI G., Torino, Scriptorium

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Fotografie dal sito www.cavour.info

Data compilazione scheda:

29 marzo 2004 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Cavagnolo (TO) : Chiesa di Santa Fede

Storia del sito:

Il più antico documento che lo riguardi risale al 1281. Nel XIII secolo il prioratus sancte Fidis de Cavagnolio, situato nei territori controllati dai Marchesi di Monferrato, risulta essere soggetto all’Abbazia di Sainte-Foy de Conques (diocesi di Rodez, Francia meridionale) e gode di una buona condizione economica, derivante da numerose donazioni di terreni e fattorie della zona da parte dei marchesi e di altri nobili. Nel 1477 passa dalla giurisdizione del vescovo di Vercelli a quella del vescovo di Casale. Già nella seconda metà del Cinquecento era ormai scaduto da tempo a chiesa campestre e cappella cimiteriale in uno stato di abbandono quasi totale. Tra il 1728 e il 1797 il priorato fu incamerato dalla diocesi di Acqui, con l’utilizzo da parte di monsignor Roero di Cortanze della parte abitativa come residenza estiva. Con papa Pio VI il priorato viene restituito alla diocesi di Casale. Durante lavori di restauro vengono costruiti altri edifici che insistono sulla parte sud della chiesa, compromettendo la vista della parte absidale. Con la soppressione degli ordini religiosi a metà Ottocento il sito diventa proprietà dello stato, in seguito viene messo all’asta e, acquistato da privati, per un certo tempo viene usato come ricovero per animali e magazzino. Si deve a don Frattini, sacerdote del Cottolengo, il primo parziale restauro. Nel 1895 la Congregazione dei Padri Maristi acquista la chiesa e tutto il comprensorio, adibendolo a centro di accoglienza fino al 2010. Attualmente il complesso religioso è della parrocchia di Cavagnolo della diocesi di Casale. La Comunità Siloe ne garantisce l’apertura.

Descrizione del sito:

L’edificio è a forma di rettangolo regolare, orientato, a tre navate, con transetto non sporgente dal perimetro e torre campanaria a pianta quadrangolare impostata all’incrocio di questo con la navata centrale. E’ conservato solo l’abside centrale semicircolare. La tessitura muraria è costituita da blocchi di pietra arenaria e mattoni, ancora visibile nel prospetto nord, mentre il prospetto sud è completamente occultato dalle costruzioni addossate. L’analisi della muratura fa sospettare due fasi distinte: la prima con l’utilizzo come materiale costruttivo di pietra tagliata in blocchi regolari, la seconda con l’utilizzo del laterizio.

La facciata è a salienti. Il portale d’ingresso è sovrastato da un arco a tutto sesto a forte strombatura, impostato su semicolonne. Negli sguinci vi è una serie di colonnine con capitelli scolpiti. L’archivolto è riccamente decorato con fasce di cui quella più esterna è costituita da billettes. La seconda fascia è ad intrecci che creano dodici campi in cui sono scolpite figure zoomorfe, mostruose e geometriche con una croce al colmo dell’arco. Segue una stretta fascia ad intrecci che racchiude, assieme ad un’altra simile, una ghiera più ampia con al colmo un mascherone da cui si dipartono tralci sinuosi che racchiudono elementi fitomorfi e volatili. Altre tre ghiere sono decorate a caulicoli, a fune ritorta e a foglie. L’architrave scolpito a girali è di recupero. Nella lunetta è raffigurato un Cristo pantocratore inserito in una mandorla sorretta da angeli con ali spiegate. Sopra i capitelli delle semicolonne vi sono sculture zoomorfe e ai fianchi dell’arco due busti antropomorfi che alcuni studiosi identificarono con Adamo ed Eva. Sopra questi due grifoni. Il coronamento della facciata è ad archetti pensili in cotto. Nelle zone di facciata corrispondenti ai salienti laterali vi sono una per parte due semicolonne, con capitello scolpito e basamento modanato. Sulle lastre del paramento vi sono diverse iscrizioni, in particolare sul lato sinistro della facciata si riesce ancora a decifrare un nome “ROLANDUS PR(IOR)”.

L’interno. Le elevazioni del transetto e del tiburio della navata principale sono occultate da volte a botte. Le tre navate sono divise in sei campate da pilastri con nucleo quadrangolare su cui si innestano semicolonne con capitelli scolpiti con soggetti a tema vegetale, figure animale e teste umane. L’ambiente è reso particolarmente suggestivo dall’alternanza del bianco della pietra e del rosso del mattone e dalle cornici modanate a billettes o damier.

Informazioni:

Via Santa Fede 92. Si trova a circa 2 Km in direzione sud ovest dall’abitato di Brusasco su una propaggine collinare (195 m. s.l.m.) dai fianchi scoscesi, che si inserisce nella Valle dei Gobbi. Aperta la prima domenica di ogni mese nel periodo da aprile a ottobre, a cura di Rete Romanica di Collina, tel. 3469749680/3478959936.

Comune: www.comune.cavagnolo.to.it

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Santa_Fede

https://www.comune.cavagnolo.to.it/463.html

Bibliografia:

APT, pieghevole, a cura di Elena Pianea e M. Sara Inzerra Bracco

Rete Romanica di Collina, pieghevole

PITTARELLO L. (a cura di), 1984, Le chiese romaniche delle campagne astigiane, Asti, pp. 226-231

P. BARTOLOMEO BARDESSONO, Santa Fede di Cavagnolo (Torino): arte, storia, presenza marista, T.L.S., Cavagnolo 1995

Correggia Franco, Alla scoperta del Romanico astigiano, 2017

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

12 settembre 2001 – aggiornamento maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto e Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

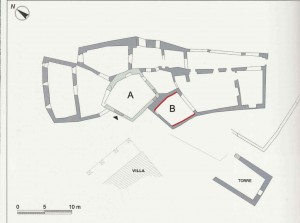

Castelnuovo Nigra (TO) : Castello di San Martino a Villa Castelnuovo e il “Ciclo dei Prodi”

Storia del sito:

La denominazione di Castelnuovo Nigra è legata a Costantino Nigra, diplomatico, statista, scrittore e poeta, che qui nacque nel 1828. Il comune è costituito da due distinti centri urbani: Villa Castelnuovo e Sale Castelnuovo. Villa sorge sulle pendici del Bric Filia alto 680 m; di origine pre-romana, deve l’attuale nome, assunto nel XIII secolo, al castello ricostruito dalla famiglia San Martino.

Nell’anno 1120 Guglielmo I di San Martino acquisì il titolo di conte di San Martino e Castelnuovo. II figlio Guala, divenne conte di San Martino Castelnuovo, Loranzè, valle di Bairo e Salto, nel 1202 acquistò il diritto della decima di Castelnuovo. Pertanto, dai pochi elementi conosciuti, si può affermare che il castello può essere datato a questo periodo. L’edificio fu costruito nella zona in cui erano già preesistenti i resti di un’antichissima fortificazione o torre di segnalazione, di cui si individuano ancora tracce sulle fondamenta, e per questo alla nuova costruzione venne assegnato il nome bene augurante di Castelnuovo.

Il castello fu coinvolto nella rivolta del Turchinaggio tra il 1386 e il 1391, ma non si hanno dati precisi.

Uberto, figlio secondogenito di Pietro di San Martino e Castelnuovo, divenne capostipite della nuova dinastia dei San Martino di Castelnuovo ricevendone investitura nel 1408. Dopo la morte di Giovanni (figlio di Uberto), con un documento datato 1485, il castello venne diviso tra i suoi due figli Bernardino e Gio Maria. Nella metà del 1500, durante le lunghe guerre franco-spagnole di Francesco I e di Carlo V, il castello affrancato agli spagnoli, venne posto sotto assedio dalle truppe francesi che lo occuparono, ma dopo soli 15 giorni venne nuovamente riconquistato dagli spagnoli, che riuscirono a conservarlo in loro possesso nonostante ulteriori tentativi di assedio. Tali azioni di guerra procurarono grave danno alla struttura dell’edificio principale del castello, tanto da costringere il proprietario conte Pompeo I di Castelnuovo, nell’anno 1611, ad acquistare un palazzo in Castellamonte e ivi trasferirsi con la famiglia poiché il castello di Castelnuovo risultava ormai poco confortevole. A questo punto si perdono le tracce del castello nella storia ed esso rimase affidato ai mezzadri e al contado del Signore che continuavano ad abitarlo e coltivare le terre intorno. È certo che ancora agli albori del XX secolo una parte di esso era ancora abitabile sebbene in condizioni di estremo disagio.

Parte del castello e una buona porzione dei terreni intorno vennero acquistati da Ludovico Nigra, padre di Costantino, cerusico, che riattò una parte dell’edificio più piccolo del vecchio rudere. Nelle vicinanze venne poi costruita la Villa, mentre il castello abbandonato andò in rovina.

Nel 1980 venne casualmente scoperto, per la caduta dell’intonacatura sovrapposta nei secoli successivi, il cosiddetto “ciclo dei Prodi di Villa Castelnuovo”, un affresco databile verso il secondo quarto del XV secolo, che era nei ruderi di quella che doveva essere la sala di rappresentanza del castello. A causa della condizioni di degrado dell’edificio, per salvaguardare l’opera, nel 2004-2005, i dipinti che compongono il ciclo furono staccati, trasportati su pannello e restaurati; essi vengono ora conservati presso il Museo Archeologico del Canavese.

Descrizione del sito:

IL CASTELLO. I ruderi si possono osservare dal sagrato della chiesa dedicata all’Assunta. La chiesa stessa certamente era inclusa nelle mura del piccolo maniero e nonostante i molti riattamenti subiti nel tempo, si possono osservare ancora tracce dello stile originale romanico. Alle spalle della chiesetta vi è l’antico portone dell’ingresso al castello, attualmente murato, e la spianata costruita sul contrafforte che era la lizza, tutto ora invaso dalla fitta vegetazione.

Dal documento del 1485 si sa che il castello era costituito da due edifici separati, il primo di modeste dimensioni era a lato dell’ingresso e comprendeva le stalle e locali per le normali attività della vita quotidiana, mentre nei piani superiori trovavano abitazione i difensori del castello, la servitù e forestieri. Due cortili di ridotte dimensioni separavano l’edificio principale, tutto circondato da cinta con mura merlate. Un altro cortile di dimensioni più grandi era posto sul lato nord-est e spaziava fino all’area dove oggi sorge la Villa. Era il cortile principale e lo troviamo denominato nel documento del 1485 come il cortile del pozzo perché al centro di esso era collocato un pozzo di rilevanti dimensioni. L’edificio principale era costituito da diverse sale e dalle camere, queste ultime poste a ponente e arricchite da un impianto balconata diposto a lobbie, secondo l’architettura tipica canavesana. Si ritiene che queste lobbie siano state aggiunte in un tempo successivo alla costruzione del castello, datandole al tardo `500, costruite forse per rimediare i danni prodotti dagli assedi. Le sale erano molto ampie e finemente affrescate con decorazioni medioevali e riscaldate da grandi camini. Una grande scala a chiocciola costruita di mattoni e pietre collegava i vari piani dai sotterranei al sottotetto ed era dotata di soffitto arcuato e appariva decorata sulle pareti.

Dal documento del 1485 si sa che il castello era costituito da due edifici separati, il primo di modeste dimensioni era a lato dell’ingresso e comprendeva le stalle e locali per le normali attività della vita quotidiana, mentre nei piani superiori trovavano abitazione i difensori del castello, la servitù e forestieri. Due cortili di ridotte dimensioni separavano l’edificio principale, tutto circondato da cinta con mura merlate. Un altro cortile di dimensioni più grandi era posto sul lato nord-est e spaziava fino all’area dove oggi sorge la Villa. Era il cortile principale e lo troviamo denominato nel documento del 1485 come il cortile del pozzo perché al centro di esso era collocato un pozzo di rilevanti dimensioni. L’edificio principale era costituito da diverse sale e dalle camere, queste ultime poste a ponente e arricchite da un impianto balconata diposto a lobbie, secondo l’architettura tipica canavesana. Si ritiene che queste lobbie siano state aggiunte in un tempo successivo alla costruzione del castello, datandole al tardo `500, costruite forse per rimediare i danni prodotti dagli assedi. Le sale erano molto ampie e finemente affrescate con decorazioni medioevali e riscaldate da grandi camini. Una grande scala a chiocciola costruita di mattoni e pietre collegava i vari piani dai sotterranei al sottotetto ed era dotata di soffitto arcuato e appariva decorata sulle pareti.

Dell’antico edificio esistono oggi vaghe tracce: privo di tetto, colmo di macerie e con mura pericolanti, è infestato da arbusti e piante. Esistevano i sotterranei, utilizzati in parte ancora durante la seconda guerra mondiale come rifugio e nascondiglio.

A ponente, distaccato di una decina di metri dal castello e ad esso collegato da un passaggio sotterraneo, sorge il mastio, ora diroccato.

GLI AFFRESCHI di Villa Castelnuovo, costituiscono un’importante testimonianza di quella cultura cavalleresca che ancora verso la metà del XV secolo doveva essere assai viva presso le corti piemontesi. Il tema dell’affresco è tra quelli più cari alla cultura cortese del tempo: si tratta delle raffigurazione dei nove Prodi, cioè di eroi – tre pagani, tre ebrei, tre cristiani – attinti dalla tradizione letteraria antica. È dunque lo stesso soggetto iconografico trattato (con una ben maggiore consapevolezza del raffinato linguaggio stilistico del gotico internazionale) nel castello della Manta nei pressi di Saluzzo.

Gli eroi antichi sono ritratti a grandezza naturale, come cavalieri che hanno appena vestito l’armatura e sono pronti al combattimento. Quel che rimane dell’affresco recuperato mostra in maniera pressoché integrale quattro dei nove Prodi: si tratta di Giuda Maccabeo, re Davide e Giulio Cesare e un quarto eroe di cui non si è conservato il cartiglio, ma che può forse essere identificato (per le tre corone che compaiono sul suo scudo) con re Artù. Di un quinto e di un sesto personaggio sono visibili solo parti delle armature e dello scudo: uno porta l’emblema del sole (cosa che potrebbe far pensare che si tratti di Giosuè), l’altro quello delle tre frecce. Nulla è rimasto degli altri tre Prodi che erano dipinti sulle stessa parete.

Gli eroi si ergono dagli spalti merlati di un castello, indossano realistiche armature che erano in uso a quel tempo e, attraverso la visiera alzata dell’elmo, lasciano vedere il loro volto. L’attenzione alle insegne, cara alla cultura cavalleresca, si esprime nella cura con la quale sono dipinti i grandi scudi colorati. Ad impreziosire la parata dei Prodi, compaiono in mezzo a loro alcuni alberi di melograno, mentre dalle aperture ad arco poste sotto i merli del castello, fanno capolino le teste di alcuni cani di razza. La scena è delimitata in basso da falsi tendaggi e in alto da un ampio motivo decorativo composto da forme geometriche intrecciate, di colore rosso e giallo ocra.

In riferimento all’autore del ciclo pittorico di Villa Castelnuovo, databile nel secondo quarto del XV secolo, la critica ha proposto, sulla base di considerazioni storiche e stilistiche che appaiono sufficientemente provanti, una sua identificazione con Giacomino da Ivrea.

Luogo di custodia dei materiali:

Gli affreschi del “ciclo dei Prodi di Villa Castelnuovo” sono conservati a Cuorgnè presso il Museo Archeologico del Canavese. (vedi scheda)

Informazioni:

In frazione Villa Castelnuovo. Comune tel. 0124 659660

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dei_Prodi_di_Villa_Castelnuovo

http://web.tiscalinet.it/Nigra/articolo_villa/articolo_villa_1.html

Bibliografia:

C. BERTOLOTTO, M. CIMA, L. GHEDIN, F. GUALANO, G. SCALVA, Il ciclo gotico di Villa Castelnuovo. Intervento di salvataggio e valorizzazione, Ed. Nautilus, Torino, 2006

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia; Piantina da http://mefrm.revues.org/601; fotografia in basso GAT.

Data compilazione scheda:

29/06/2007 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Castagnole Piemonte (TO) : Chiesa di San Pietro e resti del Monastero di Buonluogo

Storia del sito:

La CHIESA DI SAN PIETRO ebbe titolo di Pieve; fu fondata intorno all’anno 1000 ed è citata in un documento di Landolfo, vescovo di Torino nel 1037; ancora citata nel 1118; descritta nel 1453 in un atto del Comune, dal quale si desume che le dimensioni della Chiesa rispecchiavano le attuali. Nel 1548 la comunità castagnolese, fece pressione sul Prevosto (Don Bonifacio dei Conti di Scalenghe) affinché provvedesse al restauro in quanto la Chiesa era in parte diroccata. Nel pavimento della sacrestia vi era un ossario ed attorno alla Chiesa il camposanto. La chiesa restaurata continuò ad essere la chiesa parrocchiale di Castagnole fino al 1672, anno in cui la prevostura fu trasferita nella nuova chiesa di San Rocco.

Nel 1684 crollò in parte, ma venne ricostruita e restaurata. Oggi si presenta con forme eclettiche e neogotiche. Conserva AFFRESCHI del XV secolo.

IL MONASTERO DI SANTA MARIA DI BUONLUOGO, era un convento femminile fondato alla fine del XII secolo (1190) dai Folgore Piossasco, Signori di Castagnole e Scalenghe, e denominato “Buonluogo” in quanto i signori e la nobiltà locale erano soliti trascorrervi qualche tempo in villeggiatura. Alaisina “de Fulgure” fu una delle Prioresse: il suo nome compare in documenti risalenti al 1237.

Il Monastero ben presto assunse una posizione predominante, riuscendo a controllare la Certosa di Molare di Bricherasio ed anche quella di Mombracco, questo fu possibile in quanto le certose erano alle dipendenze delle monache di Belmonte di Busca che nel 1277 furono accolte nel monastero.

Il monastero dipendeva dal convento (maschile) di Montebenedetto in Val Susa, ma nel 1303 passò alle dipendenze dell’abbazia maschile di Casanova fino al 1539, quando l’Abate di Casanova, Gabriele dei Marchesi di Saluzzo, diede il monastero in enfiteusi perpetua a Giacomo Folgore signore di Scalenghe. Da quel momento e fino al 1597 le monache di Buonluogo non ebbero più vita facile, perché sia l’Abate di Casanova che i suoi successovi vollero farle spostare in un convento più rigido. Le monache resistettero per 10 anni, ma alla fine furono trasferite a Cheri.

Nel 1598 Papa Clemente VIII autorizzò due monaci dell’Abbazia di Casanova a trasferirsi nel convento per lavorare i campi con l’aiuto di persone del luogo, già dal 1633 il monastero fu chiamato “Cascina Monastero”.

I monaci rimasero fino al 1861, anno in cui, in seguito all’Unità d’Italia, il Re emanò un regio decreto che stabiliva la vendita dei beni clericali, il ricavato finì nelle casse del regno. La cappella è tuttora sconsacrata in quanto nel 1861 Papa Pio IX dichiarò sconsacrati tutti i beni clericali venduti e scomunicati gli acquirenti; nel 1929 la scomunica venne tolta, ma rimase la sconsacrazione degli edifici.

Descrizione del sito:

CHIESA DI SAN PIETRO. L’interno a tre navate conserva due antichi AFFRESCHI: uno raffigura sant’Apollonia; l’altro una bellissima Madonna col Bambino, della fine del XV sec., attribuita al “Maestro di Cercenasco”.

Dell’antico MONASTERO sono ancora riconoscibili la Cappella di Santa Maria con il campanile, una croce in ferro (forse templare, del XII sec.), il refettorio ed un’antica balconata in legno di pino.

Scarica allegato dal sito http://www.carignanoturismo.it : pieve-castagnole–buonluogo

Informazioni:

La chiesa di San Pietro si trova nel recinto del cimitero sulla strada di Virle.

Un ampio cascinale di proprietà privata, sulla strada tra Castagnole e Scalenghe, detto Cascina Monastero, conserva i pochi resti dell’antico monastero. Comune, tel. 011 9862811, o Parrocchia tel. 011 9862512

Links:

https://docplayer.it/amp/17554283-Il-monastero-di-buonluogo-1.html

http://www.cartusialover.altervista.org/Benluogo.htm

Fonti:

Fotografie dal sito http://www.marziamontagna.it, pagina non più esistente nel 2020.

Data compilazione scheda:

07/07/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese