Provincia di Torino

Meana di Susa (TO) : Resti medievali

Storia e descrizione dei siti:

Meana, già abitata in epoca romana, è l’antica Mediana citata nella carta di fondazione dell’abbazia di San Giusto, 9-VII-1029 e la sua conferma dell’imperatore Corrado II, 29-XII-1038. Meana è citata nel 1212 (atto di confinazione di casa Savoia da parte del Conte Tommaso); in questo periodo rientrava nella castellania di Susa. Per la sua vicinanza a Susa, anche nei secoli seguenti, Meana ha condiviso le vicende storiche di questa città. La denominazione ufficiale di “Meana di Susa” risale a dopo l’unità d’Italia, con decreto del 12 dicembre 1862.

LA CAPPELLA DI SAN COSTANZO fu un tempio pagano; modificata nei secoli, oggi ha l’aspetto di una cappella campestre, con il tetto a due spioventi, intonacata esternamente, con un campaniletto barocco.

All’interno dell’ABITATO DELLE “SARETTE” si erge un edificio, forse un’antica chiesa, in cui, al centro di quella che probabilmente era l’abside, si apre una BIFORA di pietra lavorata. Il capitello della colonna centrale è costituito da una rozza testina; al centro dell’architrave è scolpito uno scudo con la croce dei Savoia e, accanto, un giglio di Francia di rozza fattura.

La CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA è antichissima (sec. XI); si eleva in regione “Travot” e fu quasi del tutto ricostruita nel sec. XVIII. Nell’attuale chiesa barocca è conservato parte del campanile romanico.

Luogo di custodia dei materiali:

Nella Cappella di San Costanzo sono conservate due lapidi sepolcrali di epoca romana; una tomba fu rinvenuta ai piedi del poggio su cui sorge la cappella.

Informazioni:

La cappella di San Costanzo è sull’altura omonima.

La chiesa parrocchiale in Via Travot, 2. Comune tel. 0122 39161

Links:

https://www.comune.meanadisusa.to.it/

Fonti:

Fotografia in alto tratta nel 2014 dal sito, www.sancostanzoalmonte.it, non più esistente nel 2020; le altre dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

3/10/2006 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Mazzè (TO) : Strada e reperti romani

Storia del sito:

L’etimologia del nome di Mazzè deriverebbe dal nome della dea celtica Mattiaca (Morgana), in quanto si presuppone che qui esistesse un centro di culto a lei dedicato. Nel 143 a.C. il console romano Appio Claudio Pulcro con il suo esercito invase i territori dei Salassi, popolazione creatasi dalla fusione tra gli autoctoni Liguri ed i Celti. I romani vennero sconfitti lo stesso anno presso Verolengo, ma successivamente ripresero l’offensiva ed a loro volta vinsero i Salassi tra Mazzè e Vische. Nel 22 a.C. il console Varrone sconfisse definitivamente i Salassi e tutto il Canavese, compresa quindi Mazzè, venne centuriato ed i poderi assegnati ai veterani. Probabilmente a quel tempo nel territorio di Mazzè esistevano due insediamenti romani: il primo in regione San Pietro ed il secondo in Regione San Lorenzo, così denominati in epoca medievale.

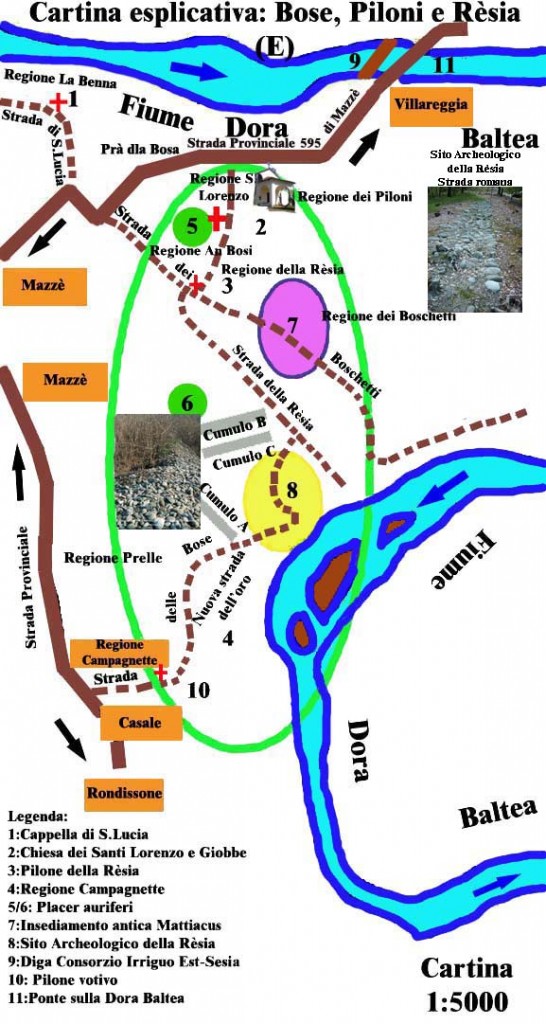

Nei dintorni di Mazzè vi sono due zone di particolare interesse archeologico nelle regioni Resia e Bose.

REGIONE RESIA. Nell’inverno del 1997, le ricerche, intraprese da un gruppo di volontari diretti dal prof. Giorgio Cavaglià, portarono al ritrovamento di alcuni tratti di selciato stradale romano; nei mesi successivi si scoprì un altro tratto rettilineo di tracciato stradale romano costruito su di un rilevato palesemente più antico. Vennero anche trovati resti del molo del guado sulla Dora e una struttura di epoca medievale detta “Castella”.

REGIONE BOSE All’inizio della strada dei Boschetti, che si dirama dalla strada provinciale Caluso-Cigliano, si possono osservare numerosissime tracce di scavi e di accumuli di pietrame, indubbi testimoni di antiche opere minerarie a cielo aperto. La morfologia dell’ambiente presenta molte somiglianze con la Bessa, il noto luogo del Biellese nel quale, in epoca romana, vennero effettuati notevoli lavori per l’estrazione dell’oro (vedi scheda). Vennero perciò eseguiti sopralluoghi e studi più approfonditi sulle due regioni che portarono a individuare le seguenti cinque fasi dell’antropizzazione della zona.

1) Periodo della coltivazione dei lavaggi auriferi da parte prima dei Salassi e poi dei Romani e forse episodicamente in precedenza, nel corso del Bronzo finale, dagli autoctoni Liguri ( IX-I sec. a.C.)

2) Periodo della navigabilità della Dora, con la costruzione di un attracco per le chiatte transitanti sul fiume (I-II sec. d.C.)

3) Periodo della costruzione della strada militare Quadrata (Verolengo)-Eporedia (Ivrea), avvenuta probabilmente inglobando tronchi di strade locali gia esistenti (IV sec. d.C.)

4) Interruzione della strada in epoca barbarica e fortificazione del sito con la costruzione di muri di sbarramento (Castella)

5) Accumulo di pietre e ciottoli sull’area interessata dalle ricerche, operazione forse portata a termine dai contadini proprietari dei campi circostanti, probabilmente alla ricerca dell’oro rimasto (epoca moderna)

Descrizione del sito:

REGIONE RESIA

Sono stati delimitati e dotati di cartelli esplicativi tratti della STRADA MILITARE ROMANA Eporedia-Quadrata. La carreggiata basolata è larga, da cordolo a cordolo, circa 12 piedi romani (3,60 metri), con banchine laterali. La strada e il ponte collegavano il tratto Ivrea-Mazzè a Vercelli e Milano. È visibile un tratto rettilineo ed un tratto in curva con notevole allontanamento del muro di sostegno per favorire il passaggio dei carri. Le caratteristiche indicano una strada di notevole importanza, costruita sotto l’impero di Flavio Valentiniano I (IV secolo d.C). Rimane aperto il problema del perché nel basso impero si fosse costruita un’opera di tale imponenza e le ipotesi su quale all’epoca dovesse essere l’importanza del territorio del Canavese.

Nei pressi del tratto in curva della strada romana si trova CASTELLA, una fortificazione probabilmente di origine longobarda di m 40 x 80, con resti di un muro perimetrale di m 1 di spessore.

Scendendo verso il fiume c’è il GUADO: dopo l’alluvione del 1977 sono venuti alla luce i resti di un molo sulla Dora, che confermerebbe il fatto che in antico il fiume fosse navigabile almeno sino ad Eporedia.

Nel Medioevo nei documenti si parla di un “pons”: nel 1156 il conte cede i diritti sul Pons Copacij (che dai piedi del Forte del Coasso – denominazione medievale del castello – attraversa la Dora Baltea) ad una congregazione religiosa pro anime sue remedi. Il ponte permetteva il transito sulla via “quae vadit ab Yporegia versus Romanum et Strambinum, usque in pontem Copacij”. Si riteneva si trattasse di un traghetto, ma i recenti ritrovamenti possono dar luogo all’ipotesi che vi fosse anche un ponte in pietra. In quegli anni Mazzè fu sede di un importante mercato, detto Curadia, che attirò le mire espansionistiche di Vercelli grazie anche al sopravvissuto collegamento viario costituito dalla strada militare romana e dal ponte gettato sulla Dora Baltea.

REGIONE BOSE

Particolarmente interessante è un rilevato visibile oltre il “Pilone della Resia”, lungo varie centinaia di metri e mediamente alto cinque, costituito quasi interamente da pietre ammassate le une sulle altre. Ponendo come termine di riferimento i resti dei canali di adduzione dell’acqua necessaria alle lavorazioni, la zona interessata dagli antichi lavaggi è estesa circa 200 ettari, nei versanti di Mazzè e Villareggia. Il nucleo meglio conservato, forse perché di proprietà comunale, un tempo area di pascolo all’estremo nord del giacimento aurifero, è adiacente all’area in cui sono stati ritrovati i tratti della strada romana.

Descrizione dei ritrovamenti:

Per quanto concerne la REGIONE SAN PIETRO, i reperti dell’insediamento e delle sepolture a incinerazione sono stati recentemente sistemati a cura del Comune di Mazzè e della Associazione culturale “F. Mondino” in una bacheca sita presso la sala consiliare.

In REGIONE SAN LORENZO, la CHIESETTA DI SAN LORENZO E GIOBBE è in gran parte edificata con laterizi di origine romana, ben visibili nelle murature esterne, ma è stata troppo snaturata nel corso del restauro, per fornire delle tracce utili sull’epoca di costruzione. È stata trovata, infissa nel pavimento della chiesa, una LAPIDE ROMANA in marmo del II secolo d.C., e sono stati evidenziati all’esterno muri di fondazione risalenti allo stesso periodo. La lapide è attualmente collocata nella chiesa parrocchiale.

La chiesa è citata in un documento del 1349: era sede di una parrocchia, poi accorpata con quella del martire Gervasio. Successivamente l’edificio fu probabilmente adibito a romitaggio e poi fu usato come lazzaretto, subendo un importante restauro alla fine del XVIII secolo, mentre in quello successivo fu edificata la recinzione in mattoni pieni che delimita il terreno di pertinenza.

Informazioni:

da Mazzè prendere la strada che scende sulla sponda destra della Dora Baltea; prima di arrivare al fiume, un cartello indica a destra la strada sterrata che porta al sito archeologico. Comune tel. 0119835901

Links:

http://www.mattiaca.it/sitarche/sitoresia.htm

http://www.mattiaca.it/monsitar.htm#sanl

Bibliografia:

BARENGO L., Riflessioni sul ritrovamento della strada militare romana Quadrata-Eporedia, Mazzè, 20 marzo 1999, dattiloscritto.

Fonti:

Notizie tratte nel 2006 dal sito www.mattiaca.it e da cartellonistica in loco.

Fotografie dal sito www.mattiaca.it e, in basso, da depliant del Comune.

Data compilazione scheda:

17/03/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Mazzè (TO) : Stele megalitica

Storia del sito:

L’origine di Mazzè è antichissima, probabilmente risale ai primi stanziamenti Liguri. Reperto notevole di questo periodo è la STELE MEGALITICA datata al VI sec. a.C.

Nel marzo del 1988 veniva effettuato lo svasamento del bacino artificiale del fiume Dora Baltea, a monte della diga di Mazzè, in Regione Benne. Sulla sponda del fiume vi era una sorta di sperone a scarpata, formato da grosse pietre sovrapposte a secco: nella struttura, realizzata allo scopo di limitare i danni derivati dall’erosione della corrente in una zona di ansa esterna, era inserito un grande blocco di forma allungata completamente sommerso dall’acqua. L’Associazione Culturale “Francesco Mondino”, informò la Soprintendenza Archeologica del Piemonte che giudicò autentico ed interessante il reperto. Il blocco venne recuperato, studiato e poi collocato nell’abitato di Mazzè.

Si ritiene che l’ubicazione originaria della pietra non potesse essere quella del rinvenimento e senza dubbio essa fu riutilizzata nei lavori di costruzione dell’invaso della diga di Mazzè nel 1921.

La più probabile ubicazione originaria del megalite, risulta essere sulla cosiddetta “Bicocca”, un’altura prospiciente la Dora. Si pensa che con il tempo la stele possa essere scivolata progressivamente fin sulla sponda del fiume; si può anche ipotizzare un abbattimento intenzionale del megalite, durante una fase storica di intensa cristianizzazione, in quanto simbolo evidente di antichi culti pagani.

Descrizione del ritrovamento:

Il monolite si presenta come una sorta di colonna, lunga 4,2 m con sagoma lenticolare rastremata verso l’alto. La circonferenza alla base misura 2 m, mentre alla sommità risulta di circa 1 m. Il peso stimato supera le 2,5 tonnellate. La pietra è un blocco di gneiss, con presenza di mica, feldspati, quarzo; la composizione è caratteristica delle rocce di ambiente alpino nord-occidentale.

Il monolite di Mazzè reca evidentissime tracce di accurata e meticolosa lavorazione: il calco realizzato ha permesso di verificare le tracce evidenti di una bocciardatura generalizzata, cioè di una lavorazione sistematica determinata a realizzare compiutamente non solo una forma standard, ma anche una levigatura abbastanza accurata. Su tutta la superficie del monolite si colgono infatti larghe tracce a solco lunghe circa 15 cm e larghe circa 3 cm, realizzate probabilmente con un mazzuolo litico, di sufficiente durezza, grandezza e peso. Le creste tra le diverse tracce sono in molti casi abbattute, levigate o abrase. Importante è comunque sottolineare che il monolite non solo era rifinito, ma aveva anche una superficie principale, rimasta per fortuna contro terra all’interno della massicciata dell’invaso idroelettrico. Su questa si notano alcune piccole coppelle poco profonde e molto usurate. La presenza delle coppelle, realizzate con utensile litico, e la levigatura della superficie dimostrano che il monolite è da considerare più propriamente una stele monumentale, con una faccia principale incisa. Manca qualsiasi traccia di iscrizioni.

Alcune tracce ancora percettibili di una linea di incrostazioni a circa 40 cm dalla base permettono di definire l’originario interramento della stele: essa era dunque in piedi e doveva, nella sua collocazione originaria, avere un’importante struttura di ciottoli e massi di inzeppamento per garantirne la stabilità, certamente altrimenti precaria in nuda terra e con interramento così esiguo in rapporto all’altezza totale.

La semplice analisi tecnica non fornisce comunque indicazioni univoche sul significato della stele di Mazzè; si può ipotizzare sia una stele funeraria dell’Età del Ferro, per approssimazione e in base a confronti (vedi schede sul “lapis longus” di Chivasso e sul monolite di Lugnacco).

Informazioni.

Comune tel. 011 9835901

Links:

http://www.mattiaca.it/stele.htm

http://www.mattiaca.it/mondinonuovmimmo/stele%201a.htm

Bibliografia:

CAVAGLIA G. et al., La stele megalitica di Mazze, Associazione culturale “F. Mondino”, Mazze (TO), 1993

GAMBARI F.M., La preistoria e la protostoria nel biellese: breve aggiornamento sulle ricerche nel territorio, Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti, n. XLIV, 1990-1991

Fonti:

Le notizie riportate sono state elaborate da testi presenti nel sito www.mattiaca.it.

Fotografie dal sito www.mattiaca.it

Data compilazione scheda:

15/03/2006 – aggiornam. giugno 2014 e 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

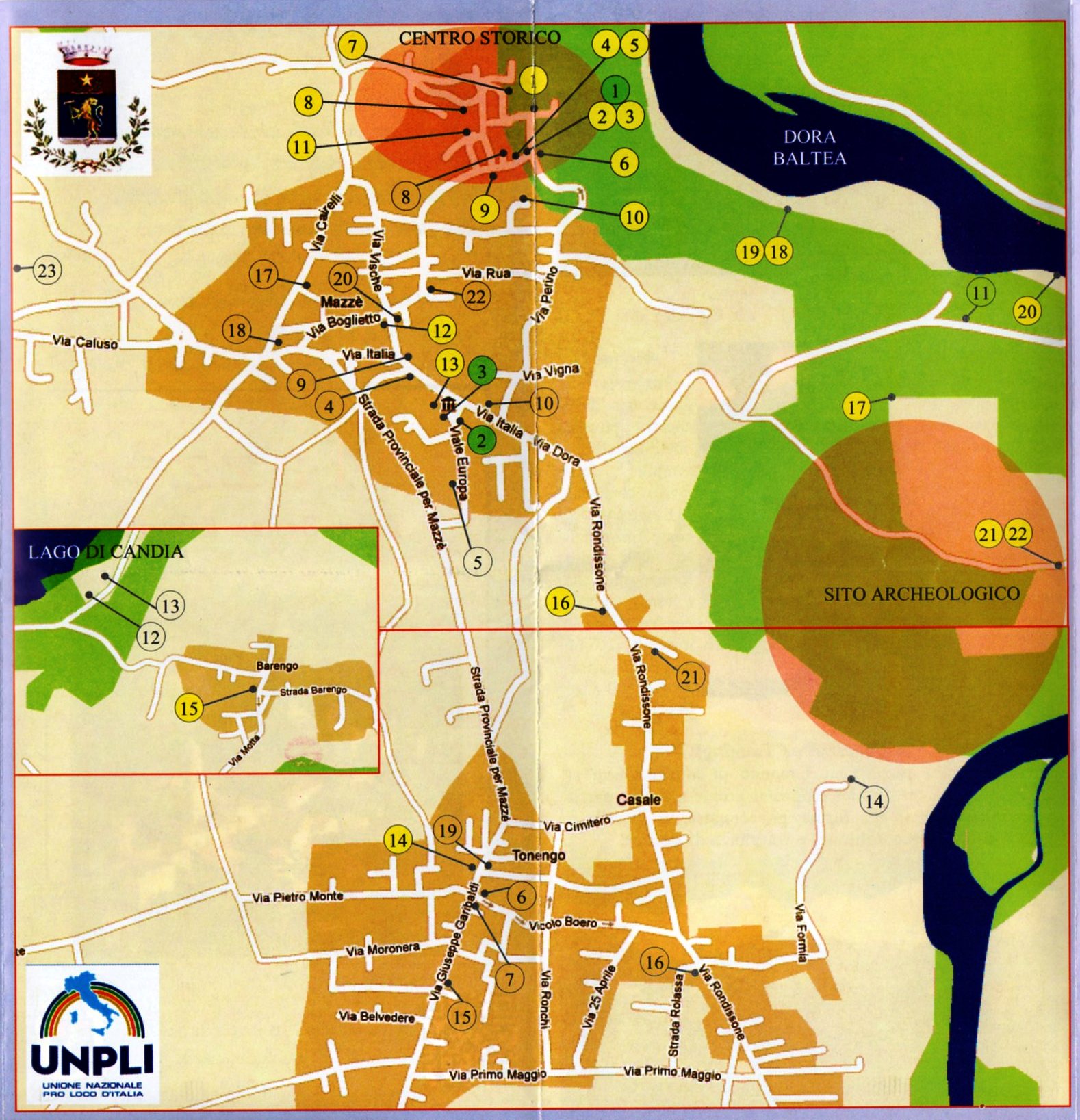

Mazzè (TO) : Castello

Storia del sito:

L’origine di Mazzè è antichissima, probabilmente risale ai primi stanziamenti Liguri. Nel 141 a.C. il console romano Appio Claudio Pulcro, di stanza a Quadrata, sconfisse i Salassi (popolazione creatasi dalla fusione tra gli autoctoni Liguri ed i Celti) che erano acquartierati sulla rocca di Mazzé e vi edificò un castrum a difesa del sottostante ponte sulla Dora Baltea. In epoca romana nel territorio di Mazzè esistevano due insediamenti: in Regione San Pietro ed in Regione San Lorenzo.

Con le invasioni barbariche tutto il tessuto sociale venne sconvolto. La gente, per cercare riparo, abbandonò i siti romani per trasferirsi sul cucuzzolo della collina più alta, facilmente difendibile, dove venne costruita, utilizzando parte delle strutture romane, una struttura fortificata ed un ricetto per la popolazione. Nel 1100 l’imperatore Enrico IV investì del feudo di Mazzè un membro della famiglia Valperga; tale famiglia abiterà il castello fino all’estinzione del casato, per circa 740 anni. Nel sito vennero costruiti due edifici: il “castello piccolo” (poi detto anche manica est, collocato a destra rispetto all’ingresso), del 1313, era la struttura residenziale dei conti di Valperga; il “castello grande” (manica ovest), del 1430, era la tipica casaforte medievale, ricovero della servitù, magazzino delle riserve agricole, deposito di armi. Nel Medioevo i signori di Mazzè ed il suo popolo furono prima guelfi e poi ghibellini ma, in ogni caso, sempre contrari ai Savoia. Nei secoli seguenti, invece, Mazzè partecipò alle vicende del ducato di Savoia prima, del Regno di Sardegna poi.

Nel XVI–XVII secolo il castello grande venne abbellito, alcune sale rimaneggiate e trasformate in suntuosa dimora per gli ospiti dei conti (da Luigi XII di Francia, sino a Vittorio Emanuele II e allo zar Nicola II). Nel 1641 il castello fu sede del comando territoriale francese durante la guerra dei Trent’anni, nel 1859 sede del comando territoriale durante la seconda guerra d’indipendenza, nel 1945 i Tedeschi vi firmarono la resa agli Alleati.

Nel XVIII secolo, per venire incontro all’aumento della popolazione, la comunità di Mazzè decise di captare, a sue spese, una roggia dal canale di Caluso allo scopo di irrigare i territori della pianura Questo fatto provocò un parziale abbandono del ricetto esistente attorno al Castello a favore di uno sviluppo della zona sul piano e della frazione di Tonengo. Nel XIX secolo il ricetto fortificato viene quasi interamente distrutto per far posto ai Palazzi nobiliari attualmente ancora visibili.

Nel 1840, con la morte del conte Carlo Francesco, si estinse il casato dei Valperga di Mazzè. Il castello, dopo varie vicende, in stato di abbandono, venne poi acquistato dalla famiglia dei conti Brunetta d’Usseaux all’inizio del 1900. Il conte Eugenio Brunetta d’Usseaux (fondatore del Movimento Olimpico in Italia) procedette al riattamento e alla trasformazione del complesso in stile neogotico e affidò i lavori all’architetto Giuseppe Velati Bellini (1867-1926), che fu tra i promotori dell’Esposizione del 1902 e apparteneva alla cerchia del D’Andrade.

Il “castello piccolo” venne reso più funzionale come abitazione dei nuovi castellani; un terrazzo coperto chiuse le merlature, le finestre vennero ampliate per dare maggior luce agli ambienti, fu restaurata la torre quadrata con funzione di mastio che domina la costruzione.

Il “castello grande” subì maggiori modifiche e ne venne alterata la fisionomia: fu sopraelevata la cortina merlata e la torre quadrata; una nuova ala Est venne ricostruita sul porticato esistente per creare nuovi servizi ai piani superiori. Sul terrazzo degli alabardieri a Ovest venne elevata la foresteria, incorporando i merli. Le sale del castello vennero modificate, impreziosite e riarredate.

Dopo la morte del conte Eugenio, nel 1919, il castello iniziò un periodo di decadenza e dopo vari passaggi di proprietà, furti di arredi, danneggiamenti e degrado, passò alla famiglia Salino di Cavaglià, la quale provvide a ingenti opere di restauro. Nel 1981 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali decretò l’intero complesso Monumento Nazionale. Nel 1986 il Castello venne aperto al pubblico, l’anno seguente il castello grande venne adibito a Centro Incontri per congressi, cerimonie e manifestazioni.

Nel 1999, in collaborazione con Amnesty International, venne realizzato nei sotterranei un “museo delle torture”.

Descrizione del sito:

Il “castello piccolo” è visibile solo esternamente perché abitazione dei proprietari. Un giardino, da cui si ha uno splendido panorama, separa i due castelli; su un angolo si alza una torretta in tipico stile gotico castellano, fatta costruire dal conte Eugenio.

Il “castello grande” ha due piani con 12 sale visitabili, di epoca diversa, dal XV al XIX secolo. La “Sala d’armi” è un grande ambiente con soffitto ligneo originale del XV secolo e arredata con armi e armature dell’epoca. Altri ambienti (sala del trono ecc.) hanno subito rifacimenti più o meno estesi. Al piano superiore si può accedere anche attraverso la scala situata nella torre quattrocentesca all’ingresso, unica parte che non è stata modificata.

MUSEO DELLE TORTURE e SOTTERRANEI. Sono visibili le prigioni e la ghiacciaia del XIV sec.; una zona di epoca romana con una cisterna d’assedio del II sec. a.C.; una cripta celtica del X sec. a.C.; una cappella funeraria del XV sec. L’esposizione si sviluppa su circa 500 mq e presenta numerosi strumenti provenienti dalla Spagna e da varie collezioni europee, utilizzate dai tribunali dell’Inquisizione.

Al castello è annesso un grande parco (Oasi del Bosco Parco, riconosciuto monumento ambientale paesaggistico) aperto con visite guidate.

Informazioni:

Nella parte più elevata dell’abitato, Via Castello 10; tel. 011 9830765 ; e-mail: info@castellodimazze.it

Links:

http://www.castellodimazze.it

Bibliografia:

VENESIA P., Il Medio Evo in Canavese, Vol. 1°, Ivrea 1985

BERTOTTI M., Documenti di Storia Canavesana, Ivrea, 1979

Fonti:

Fotografia in alto http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/venerdi_dal_sindaco/incontri/2007/071012.htm; foto n° 2 da http://unmondoaccanto.blogfree.net/?t=3679787

Data compilazione scheda:

13/3/2006 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Màttie (TO) : Castello di Menolzio e ruderi della Torre della Giustizia

Storia del sito:

L’attuale Màttie è probabilmente quella Ametegis, citata dal cronista merovingio Fredegario nel VII secolo. E si tratterebbe, dunque, di una delle rare località valsusine citate in un documento antecedente al testamento di Abbone, che nell’VIII secolo fonda l’abbazia della Novalesa. Ametegis viene poi ancora citata nell’atto di fondazione dell’abbazia di San Giusto a Susa nel 1029 e nel diploma del vescovo di Torino Cuniberto, che pone la eccelsia de Maticis sotto la giurisdizione della Pieve di Santa Maria Maggiore di Susa.

CASTELLO DI MENOLZIO

È posto nel territorio della borgata di Menolzio, l’antica Villa Menosii, su un’altura non lontano dalla cappella di Santa Margherita. Il Castello, o Casaforte, fu costruito nel XIII secolo, probabilmente dalla famiglia Farguili, investita di una parte del territorio di Mattie dall’abbazia di San Giusto di Susa. Più che di un vero e proprio Castello, si trattò di una torre recintata.

Nel 1291 il “castrum situm in Menonibus Mathiarum prope ecclesiam Sanctae Margarite” passò nelle mani dei Bartolomei, dietro il pagamento di 310 lire segusine, e nel secolo XIV a questi subentrò la famiglia Barrali, che a poca distanza costruì la “turris Barralium”, oggi conosciuta come Torre della Giustizia. Il castello nel 1779 passò in mano alla famiglia degli Agnes Des Geneyes; in seguito entrò in possesso alla famiglia Ainardi e ora è di proprietà degli Antonielli d’Oulx.

TORRE DELLA GIUSTIZIA

Nel secolo XIV i Barrali, proprietari del castello di Mattie, costruirono un altro edificio fortificato sulla destra del Rio Corrente (il rio che passa per la Borgata di Menolzio) in posizione panoramica e a poche centinaia di metri dal Castello. Questo edificio, denominato in origine “turris Barralium”, non risulta avere una grande storia; infatti nel 1641 era già in rovina e venne soprannominato Torre o castellazzo. Oggi i ruderi sono conosciuti come Torre della Giustizia, toponimo “romantico” e quindi non proveniente da tradizioni locali consolidate. Nel dialetto locale invece tale luogo è indicato giustamente come “regione del Chatlar” ovvero castellazzo.

Descrizione del sito:

Il CASTELLO presenta una torre quadrata con la corona quasi intatta di merli guelfi ed eleganti monofore solo in parte murate, gli stemmi gentilizi e vescovili. Il Castello gode di una splendida veduta, immerso in un paesaggio colmo di vigneti e frutteti di un tempo.

TORRE DELLA GIUSTIZIA: sono rimasti pochi ruderi.

Informazioni:

Il castello e i ruderi della torre si trovano in borgata Menòlzio, verso Meana. Info Comune, tel. 0122 38124

http://www.comune.mattie.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/

Bibliografia:

E. PATRIE, L. PATRIA, Castelli e Fortezze della Valle di Susa, ed. Museo Nazionale della Montagna – 1983

A. GILIBERT VOLTERRANI, A. GILIBERT, ValSusa com’era, Ed. Delphinus – 1977

Fonti:

Fotografia in alto da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casaforte_di_Menolzio_presso_Mattie.jpg

Data compilazione scheda:

4/10/2006 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Màttie (TO) : Cappella di Santa Margherita e campanile della chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano

Storia e descrizione del sito:

CAPPELLA DI SANTA MARGHERITA. Sorge nelle vicinanze del Castello di Menolzio (vedi scheda). La piccola chiesa è certamente molto antica. La prima notizia trovata su di essa è riportata in un testamento risalente al 24 agosto 1250.

Situata in una posizione dominante su un piccolo promontorio, la sua facciata è rivolta a ponente su un piccolo sagrato delimitato da un muretto di cinta che a nord strapiomba su di un ripido pendio, mentre a sud si innesta a ruderi di antiche costruzioni, resti di opere di difesa. L’insieme dà l’impressione di un cortile d’armi e che la chiesa sia l’ampliamento della cappella di un antico complesso fortificato. La chiesa di Santa Margherita fu la cappella della frazione Menolzio, da cui dista circa 500 m, fino alla costruzione della cappella della Madonna delle Grazie, nel centro della borgata (fine XVIII sec.).

CHIESA DEI SS. CORNELIO E CIPRIANO. La chiesa è di origine romanica, ma ampliata e rimaneggiata nei secoli XVII e XVIII. Dell’originario nucleo romanico rimane l’esile CAMPANILE del X-XI secolo. All’interno della chiesa una pregevole ancona lignea di scuola valsesiana. Per approfondire e per le fotografie vedi sito n°1.

Informazioni:

La Cappella di S. Margherita si trova su un piccolo promontorio poco distante in direzione Nord dall’abitato di Menolzio. (vedi scheda Castello di Menolzio). Vi si accede, a piedi, percorrendo la strada sterrata che, aggirando a nord Menolzio, collega il ponte sul Rio Corrente con il pilone votivo sulla strada per il Castello e per Susa.

La Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano è la parrocchiale di Màttie, posta tra il capoluogo e la frazione Giordani. Comune tel. 0122 38124 o Parrocchia 0122 38100

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/8416/Cappella+di+Santa+Margherita

Bibliografia:

E. PATRIA (a cura di), Mattie: La parrocchia – Il patouà – Le pergamene. COLLANA Quaderni di Storia Valsusina, VOLUME IV, 1980

Fonti:

Fotografie dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

7/10/2006 – aggiornam. giugno 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Marentino (TO) : Chiesa cimiteriale di Santa Maria “dei morti”

Storia del sito:

Costruita nel XII secolo, già chiesa plebana di Marentino, posta all’interno del nucleo abitato, quando la popolazione si spostò verso l’attuale centro storico del paese, probabilmente in seguito alla costruzione di un ricetto, subì la sorte di altre pievi (Buttigliera, Pecetto, Andezeno): perse via via di importanza, assumendo poi la funzione di cappella cimiteriale.

Un intervento di restauro risalente al secondo dopoguerra ha cancellato tutte le sovrastrutture barocche, conservando di queste solo le volte interne in sostituzione del tetto originario con orditura a vista. Attualmente il soffitto è ligneo. La chiesa si presenta oggi qual era nel XII secolo quando fu costruita o al massimo nel XV quando fu affrescata.

Presenta nell’abside affreschi opera del pittore chierese Guglielmetto Fantini (attivo sicuramente dal 1435 al 1450, autore del ciclo del battistero di Chieri e di parte della decorazione della chiesa di San Sebastiano a Pecetto) e altri di un ignoto pittore di qualità inferiore. Entrambi mostrano influssi jaqueriani. Il breve ciclo del Fantini è accompagnato da una iscrizione, solo parzialmente leggibile, da cui risultano la data dell’ottobre 1450 e il nome del committente “presbiter Martinus de Panicis de Corteliano” (Bertello-Fioretti, 1977, con trascrizione imprecisa della scritta).

La Chiesa di Santa Maria Assunta detta “dei Morti”, monumento nazionale, è stata oggetto di tre diversi interventi di restauro nel decennio, l’ultimo e più importante di questi si è concluso nel 2011 e ha visto riaffiorare la bellezza originaria della Chiesa sia al suo interno che al suo esterno, in particolare il recente restauro degli affreschi ha eliminato i rifacimenti attuati negli anni ’50 del secolo scorso.

Descrizione del sito:

ESTERNO. Edificio a pianta rettangolare di modeste dimensioni (internamente dodici metri per sei) chiusa da un abside semicircolare. La struttura muraria presenta mattoni alternati con conci di arenaria senza una trama precisa. La facciata con il tetto a doppio spiovente, segnato da una cornice di archetti intrecciati, è caratterizzata da un corpo centrale avanzato coperto da un tettuccio che, sotto un arco a tutto sesto in conci di arenaria alternati con gruppi di tre mattoni, racchiude il portale sormontato da una lunetta. Tra l’arco e la lunetta un anello in arenaria poggia su due capitelli. Gli elementi in arenaria mostrano tracce di una decorazione con un motivo ad intreccio. Frammenti di decorazioni sono conservati all’interno sul muro di controfacciata. L’abside presenta tre feritoie e quattro colonnine con capitello. Sul fianco destro e sull’abside labili tracce di piccole sculture antropomorfe.

INTERNO. Si presenta spoglio con muratura a vista. Sulla parete destra una lunetta con decorazioni di arenaria dell’ingresso ora tamponato.

Gli AFFRESCHI presentano, nel cilindro absidale, lacunoso nella parte inferiore, figure di Santi: da sinistra san Cristoforo che regge il Bambino sulle spalle; un santo pellegrino con bastone e conchiglia sul cappello, probabilmente san Giacomo;una scritta sotto la monofora e san Sebastiano trafitto dalle frecce; al centro una Madonna del latte racchiusa da una cornice. Seguono sulla destra altri tre santi, solo quello centrale è identificato da una scritta: san Valeriano.

Il catino absidale, racchiuso da una ricca cornice geometrica, reca una Pietà o Compianto sul Cristo morto, con una Madonna che regge in grembo il corpo del Figlio. A sinistra santo Stefano e, a destra, santa Lucia su uno sfondo a elementi decorativi geometrici; ai lati rocce nude e in alto una croce che sfrutta la concavità della volta. Si crea così una scenografia di effetto.

La critica ritiene opera del Fantini la Pietà, i due Santi a sinistra e a destra san Valeriano. Invece, per la minore qualità pittorica, sono opera di un altro artista la Madonna del latte e i due Santi a destra.

Informazioni:

La chiesa è situata all’interno del cimitero di Marentino. Comune tel. 011 9435000 o Parrocchia 011 9435244

Links:

http://www.comune.marentino.to.it/

http://www.jaquerio.afom.it/?s=marentino

Marentino_Monumenti_2011 (Per altre informazioni sul paese e i suoi monumenti)

Bibliografia:

VANETTI G., 1984, Chieri ed il suo territorio, Edizioni Corriere, 1995; Le chiese romaniche delle campagne astigiane a cura di Liliana Pittarello, Asti, pp. 38-41

ROMANO G., 1988, Momenti del Quattrocento chierese, in DI MACCO M.;ROMANO G., Arte del Quattrocento a Chieri.

Fonti:

Fotografie GAT e dawww.jaquerio.afom.it

Data compilazione scheda:

4 aprile 2004 – revisione 14 aprile 2013

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Macello (TO) : Castello

Storia del sito:

Il nome del comune, già citato in documenti dell’889 e del 924, deriva dalla tribù dei Magelli, primi abitatori della zona che si estende tra il fiume Pellice e i torrenti Lemina e Chisone. Secondo la tradizione, il nome di Macello deriverebbe da quello, italianizzato arbitrariamente alla fine del 1700, di una delle ultime famiglie feudatarie, i Masell di Caresano.

Il castello di Macello nacque come costruzione fortificata a carattere militare nel XIII secolo, a fianco del ricetto, primitivo nucleo dell’attuale paese. Lo confermano i Conti della Castellania (1303-1323), che parlano di “castrum” e di “recetum”. Alle dirette dipendenze del Principe Filippo D’Acaia, nel XIV secolo, il feudo e il castello di Macello vennero ceduti ad Alberto Savio nel 1323 in cambio della quarta parte di Bricherasio. Dopo brevi parentesi dei Bersatore (1360-63) e dei Romagnano (1364-73), subentrarono nel 1396 i Solaro, famiglia guelfa di origine astigiana, i quali possedettero ed abitarono il castello fino agli inizi del 1800. Si succedettero poi varie famiglie fino ai giorni nostri: Balbo Bertone di Sambuy, Garelli, Trotti-Bentivoglio, Rogeri di Villanova-De Ferrari, Società “Le 5 Torri”.

Gli assedi e i saccheggi portati al castello, di cui esiste una certezza storica, sono quattro. Uno risale al 1373, il secondo al 1391, il terzo è del maggio 1595 ad opera del Duca di Lesdighieres e l’ultimo, portato dai giacobini francesi, del 1798.

Il lato verso cortile del fabbricato venne rimaneggiato nel ‘700 con trasformazioni barocche inserite nel primitivo tessuto medievale e il castello fu adibito a residenza signorile. Tra il 1980 e il 1982 è stato oggetto di un’attenta opera di restauro che ha tentato di evidenziare e di recuperare gli elementi più antichi del Castello, strettamente legati alla sua funzione militare.

Descrizione del sito:

Il Castello, costruito in posizione dominante rispetto al resto dell’abitato, è caratterizzato da un’alta torre quadrata. Inizialmente la costruzione era interamente in pietra, oggi invece, dopo i rimaneggiamenti eseguiti tra il 1400 e il 1500, si presenta rivestita in laterizio. I muri esterni, spessi in alcuni punti m 1,80, presentano fregi a doppio dente di sega, archi intermerlari con il profilo del merlo disegnato sulla muratura e numerose bifore.

Presenta una pianta pressoché quadrata con torrione centrale (mastio), quattro torrette d’angolo (bertesche), cortile interno piccolo e raccolto, tracce dell’antico ponte levatoio e del fossato perimetrale. Il cortile presenta, a destra, un porticato con archi a sesto acuto e una loggia con tonde colonne in mattoni al primo piano. Al centro il pozzo, ricostruito su di uno precedente, di cui resta l’antica pietra rotonda. Il cammino di ronda, punteggiato di feritoie, corre lungo tutto il perimetro del castello, con evidente funzione di avvistamento, di guardia e di difesa del maniero.

Il suo utilizzo come dimora signorile si rileva nella decorazione della facciata e degli ambienti interni con decorazioni barocche in cotto e soffitti affrescati.

L’edificio è cinto da un parco di 12.000 mq ricco di piante secolari e in una parte del parco è stato allestito un percorso per i non vedenti con targhette in Braille.

Informazioni:

È posto sulla strada per Pinerolo. Info Comune tel. 0121 340301

Castello tel. +39 350 582 9412

Links:

http://www.comune.macello.to.it

https://www.castellodimacello.it/la-storia/

Fonti:

Fotografie tratte nel 2014 dal sito non più esistente nel 2020: www.pinerolo-cultura.sail.it

Data compilazione scheda:

4/2/2007 – aggiornam. giugno 2014, febbraio 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Macello (TO) : Cappella di Santa Maria Assunta o della Stella

Storia e descrizione del sito:

La cappella esisteva già nel XV secolo, quando fu affrescata con un importante ciclo di pitture, restaurate nel 1971.

Gli affreschi si trovano nel presbiterio della cappella; il più antico riporta la data del 1429: un ex-voto di Bena Solaro del Borgo, signora di Macello, raffigurante un Madonna in trono con il Bambino fra le braccia. Il ciclo di affreschi raffigura episodi della vita di san Vincenzo Ferreri, all’epoca recentissimo, infatti il santo spagnolo, (il nome è italianizzato da Vincent Ferrer), domenicano, visse dal 1350 al 1419 e fu canonizzato nel 1455. La parete centrale è dominata dall’Adorazione dei Magi con a destra santo Stefano protomartire in preghiera e san Vincenzo Ferreri in atto di riportare in vita un infante. Nel registro superiore é raffigurato il Santo mentre libera un’ossessa dal demonio. Nell’ultimo scomparto è raffigurato il sogno premonitore del medesimo Santo che decise la sua attività di predicatore, con al capezzale Cristo, san Domenico e san Francesco. In parte i dipinti sono stati attribuiti ad Aimone Duce.

In uno spicchio della volta a crociera una Incoronazione della Vergine, di mano diversa.

Informazioni:

La cappella è detta anche “Santa Maria della Stella”, perché si trova nella frazione Stella, nei pressi della strada provinciale 159 (Vigone-Pinerolo). Comune tel. 0121 340301

Links:

https://www.comune.macello.to.it

Bibliografia:

F. MONETTI, A. CIFANI, Percorsi periferici: studi e ricerche di storia dell’arte in Piemonte: sec. 15-18, Centro Studi Piemontesi, Torino 1985

Fonti:

Le fotografie sono state tratte da siti non più esistenti nel 2020. Alcune foto degli affreschi si trovano su Wikimedia Commons.

Data compilazione scheda:

4/2/2007 – aggiornam. giugno 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Lusernetta (TO) : Cappella di San Bernardino

Storia del sito:

L’edificio attuale fu costruito – o ricostruito – tra il 1450 e il 1520; nel 1584 fu la cappella gentilizia dei conti di Rorà e fino al 1784 dipendeva dalla parrocchia di Bibiana da cui fu stralciata in seguito per formare l’attuale parrocchia di Lusernetta. Fu intitolata a San Bernardino da Siena (1380-1444) che nel 1425 si recò nelle valli di Lucerna per convertire i Valdesi.

La cappella custodisce AFFRESCHI del XV secolo. Il ciclo dell’abside fu restaurato nel 1972; nel 1975 venne portato alla luce l’intero affresco della Madonna della Misericordia di Jacobinus Longo, che era visibile solo per metà. Nel 2000 fu abbattuta la volta interna a botte del presbiterio e vennero scoperti nuovi affreschi.

Il rivestimento in mattoni della facciata è moderno.

Descrizione del sito:

La facciata esterna, in stile gotico, è caratterizzata da un portico che è stato ricostruito posteriormente. Su di essa è posto lo stemma del casato del conte Enrico Morozzo e della moglie Irene Veraris di Castiglione, nobili di Torino che verso la fine del 1800 si occuparono della risistemazione del cimitero.

L’interno è molto semplice, ad aula unica con una piccola abside gotica quadrata e voltata a botte, coperta da affreschi.

Sulla parete sinistra della navata vi è l’affresco della “Madonna della Misericordia col Bambino”, di Jacobino Longo (inizi del XVI sec.): sotto l’ampio manto blu della Vergine, circondata da angeli e dai santi Sebastiano e Biagio, trova protezione la famiglia dei conti Luserna di Rorà, committenti dell’opera. La Madonna è raffigurata in trono, e non in piedi come nell’iconografia tradizionale, forse per dare maggior risalto alle figure inginocchiate.

L’abside è affrescata con un ciclo pittorico di autore ignoto, detto “Maestro di Lusernetta”. Al centro della volta il Cristo benedicente in mandorla circondato dai simboli dei quattro Evangelisti; sulle pareti sono effigiati i dodici Apostoli, sei per lato, in altrettante nicchie dipinte su ciascuna delle quali è scritto il nome dell’apostolo. Sulla parete destra: Filippo, Bartolomeo, Giuda, Simone, Taddeo, Matteo; sulla sinistra: Giacomo Minore, Tommaso, Giovanni, Giacomo Maggiore, Andrea e Pietro. Al di sotto vi è una fascia orizzontale dalla ricca decorazione a foglie e fino al pavimento un motivo a fiori geometrizzato realizzato a stampo. All’inizio e al termine della volta sono disegnate due fasce a ricche foglie d’acanto, interrotte da sei tondi con i cinque busti dei santi Costanzo, Lucia, Barbara, Stefano, Caterina e l’agnello simbolo di Gesù.

Il maestro di Lusernetta, secondo Giovanni Romano, è probabilmente lo stesso che dipinse un analogo ciclo nella Cappella di San Erige ad Auron (vicino a Saint-Etiénne de la Tinée nelle Alpi Marittime). Questo concorrerebbe a datare gli affreschi di Lusernetta in epoca prossima al 1451.

La parete terminale, alla quale era addossato l’altare, poi rimosso, è divisa in cinque zone. La decorazione di questa parete è quasi certamente di epoca posteriore ed è probabile che tale pittura sia stata sovrapposta ad una già esistente. In alto, una Madonna in trono con in braccio il Bambino vestito di un cappottino (immagine rarissima) con a fianco Maria Maddalena e Giovanni Battista, posti in un ambiente naturale con alberi. A destra è raffigurato, con vesti tardo quattrocentesche, san Chiaffredo, che regge lancia e scudo; a fianco san Bernardino da Siena che, con espressione dolente, mostra l’ostia ad un uditorio scettico (raffigurazione da datarsi dopo la morte del santo e con funzione anti eretica). A destra di dove originariamente era posto l’altare vi è l’affresco – un singolare trompe l’oeil – di un giovane chierico che regge le ampolline per la Messa. Questa parete è decorata, in basso, da uno zoccolo dipinto con un motivo di bugnato a punta di diamante.

Dopo i recenti restauri è venuto alla luce, sulla parete sinistra esattamente sopra alla Madonna con il Bambino, un bellissimo san Giorgio a cavallo che uccide il drago per salvare la Principessa. Di particolare interesse la scenografia alle sue spalle: un castello alle cui finestre stanno il re e la regina, le torri sulle quali pare vi sia un altro personaggio; il mulino a vento, la chiesa, e la totale assenza di prospettiva. Tutti elementi che fanno pensare che l’affresco possa essere quattrocentesco. Al momento non si riconosce l’autore. Altro notevole ritrovamento la figura di san Michele che pesa le anime con la bilancia.

Sul piedritto sinistro dell’abside si è riscoperto sant’Antonio abate, patrono di Lusernetta, il cui volto non è più leggibile. Sulla parete di destra sono stati riportati alla luce gli affreschi che rappresentano santa Marta e san Nicola da Tolentino.

Nel maggio 2003 è stato ritrovato, sulla parete esterna, sul lato destro vicino alla porta d’ingresso secondaria, l’affresco con una Madonna.

Informazioni:

La cappella si trova nel cimitero. Comitato Pro Restauro Cappella San Bernardino tel. 0121 954495 o Comune di Lusernetta, tel. 0121 954249. Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

http://www.vitadiocesanapinerolese.it/

Fonti:

Notizie tratte nel 2007 dalla “Guida alla visita della cappella di San Bernardo” realizzata dal Comune di Lusernetta e dal Comitato per il restauro della cappella.

Vedi anche Il_caso_Lusernetta_ la-beidana-n-33.pdf

Fotografie tratte nel 2007 dal sito, non più esistente nel 2014, http://www.viaoccitanacatalana.org.

Fotografia n° 2 da http://www.vitadiocesanapinerolese.it/

Data compilazione scheda:

09/07/2007 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese