Provincia di Novara

NOVARA : Battistero

Descrizione del sito:

Risalente al IV sec., restaurato completamente tra il 1959 e il 1966, è a pianta centrale con perimetro ottogonale che alterna piccole absidi rettangolari e semicircolari. Le colonne di marmo scanalate e ornate di capitelli corinzi svolgono solo una funzione decorativa, mentre la parte portante poggia sulla muratura.

Largo al massimo m. 10,50 e alto alla sommità m. 21,50.

Al di sopra delle finestre ad arco a tutto sesto, nel sec. XI è stata innalzata la cupola circolare che, nella calotta, sotto i coppi medioevali, conserva ancora i tegoloni romani legati da una spessa malta.

Rimane solo qualche resto del pavimento a mosaico: la pavimentazione ad opus sectile, con marmi bianchi e neri sopravvive solo in frammenti in alcune absidiole. La vasca ottagonale è priva di rivestimento.

Le pareti sono coperte di preziosi affreschi che, nel sec. XI un ignoto ma grande pittore – oggi indicato come il “Maestro dell’Apocalisse” – affrescò con 8 scene di circa m. 4,50 x 2 ispirate ai capitoli 8, 9, 12 dell’Apocalisse. Nella cupola restano solo frammenti di pittura e sinopie. Nel tiburio un grande affresco del Giudizio Universale opera di Giovanni de Campo del 1450 circa, che ricoprì una delle scene dell’Apocalisse.

Informazioni:

A fianco della cattedrale. Uffici Curia: tel. 0321 661635 oppure 0321 661661

Fonti:

Battistero del Duomo di Novara – Wikipedia

Foto 2 da www.diocesinovara.it

Data compilazione scheda:

4/05/2005 aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

NOVARA : Città romana di “Novaria”

Storia e descrizione del sito:

Il territorio novarese fu frequentato fin dalla prima età del Ferro da popolazioni celtiche, delle quali si potrebbe identificare un centro di maggiore importanza nell’area di Briona, (vedi scheda) a pochi km a nord-ovest della città, dove in località San Bernardino è attestata una vasta area funeraria risalente alla Cultura di Golasecca.

L’insediamento romano si sviluppò in relazione a un nodo stradale tra il Sesia e il Ticino. Dal I secolo a.C. si hanno notizie di Novaria (col probabile significato di “città nuova”): non è certo se si tratti di una fondazione coloniaria sorta ex-novo come polo di attrazione di più abitati celtici attribuiti alla tribù dei Vertamocori (secondo Plinio, facenti parte dei galli Insubri già federati ai Romani dla 194 a.C.) o se invece sia sorta su un centro preromano.

Nel 49 a.C. ottenne da Giulio Cesare la cittadinanza romana e divenne municipium della Tribus Claudia, mentre con la ripartizione territoriale organizzata da Ottaviano Augusto, fu parte della XI regione: la Transpadana, comprendente tutti i territori a nord del fiume Po, chiusi dall’arco alpino fino all’Oglio.

Poco è rimasto del reticolato viario romano perchè la città fu soggetta a pesanti interventi di livellamenti/innalzamenti perchè area caratterizzata da molti dislivelli. La pianta era quadrangolare, una delle più piccole dell’area cisalpina (circa 35 ettari), con Cardo in corrispondenza degli attuali corsi Cavour e Mazzini e il Decumano ai corsi Cavallotti e Italia. La città era difesa da MURA costruite con grandi ciottoli di fiume alternati da corsi di mattoni. Tratti di queste mura sono visibili in piazza Cavour e in largo Solaroli. Le mura erano lunghe più di 2 km, in esse si aprivano quattro porte da cui partivano le strade che collegavano la città con Milano, Vercelli, Tortona e Genova e con i valichi dell’Ossola.

I reperti del centro storico non sono anteriori al I secolo a.C. e dai dati archeologici risulta che il periodo di maggiore monumentalizzazione della città romana fu tra il I e il II secolo d.C. (resti del foro, dell’anfiteatro, dell’acquedotto, delle terme pubbliche e di strutture residenziali private).

Descrizione dei ritrovamenti:

Per gli scavi effettuati e i reperti si rimanda al primo testo indicato in bibliografia.

Luogo di custodia dei materiali:

Molti reperti si trovano al Museo Civico Archeologico di Novara (vedi scheda) o al Museo lapidario della Canonica (vedi scheda)

Links:

http://www.ssno.it/html/br12_ritrovamenti.htm

Bibliografia:

SPAGNOLO GARZOLI G.; GAMBARI F.M., Tra terra e acque. Carta archeologica della Provincia di Novara, Novara 2004

PANERO E., La città romana in Piemonte, Cavallermaggiore, 2000

Data compilazione scheda:

21 dicembre 2011 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

NOVARA – Vignale : Cascina Avogadro – Oratorio di San Gerolamo

Storia del sito:

La Cascina Avogadro deve il nome all’antica famiglia novarese che ne fu proprietaria. Il complesso è formato da edifici rurali e da un oratorio devozionale risalente al XV secolo. L’oratorio dedicato a San Gerolamo è impreziosito da affreschi coevi.

Descrizione del sito:

L’edificio è preceduto da un portichetto. All’interno un ciclo di affreschi del XV secolo narrano la vita di san Gerolamo e di altri Santi cari alla comunità locale.

Gli affreschi più interessanti, dipinti sulla parete sud, sono sfuggiti al rigoroso controllo della controriforma e raccontano una storia di dannazione e di abbandono ai piaceri della vita terrena: “Maledito sia san Gironimo” impreca uno dei tre cavalieri impegnati in una partita a tarocchi. Un angelo lo trafigge con un dardo; la condanna pende sul capo del peccatore su cui appare scritto: “Questui ha biastimato Gironimo”. Abbandonati carte e denari, i compagni del cavaliere appaiono nel quadro successivo mentre osservano atterriti il compare condannato e rapito da un diavolo.

Gli autori del ciclo sono, secondo la critica, da ricercarsi all’interno della bottega dei De Bosis, pittori vicini alla famiglia Avogadro e a cui è riconducibile il gusto tardogotico delle composizioni.

Informazioni:

Nella frazione Vignale, sulla sponda sud del canale Cavour. Via Case Sparse 8. Info: ATL Novara, tel. 0321 394059; e-mail: info@turismonovara.it

Links:

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/oratori/novara.htm

http://www.turismonovara.it

Bibliografia:

E. MONGIAT, Gli affreschi della cascina Avogadro , ed. Camera Commercio, Ind., Artig. e Agricoltura di Novara, boll. 3, Novara 1983

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

18/5/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

NOVARA – Gionzana : Oratorio della Madonna del Latte

Storia del sito:

La chiesa della Madonna del Latte, la cui denominazione originaria era quella di Santa Maria della Scaglia, è un piccolo oratorio, ornata da splendidi affreschi della penultima decade del XV secolo.

L’edificio nel 2011 è stato restaurato sia all’esterno che all’interno. Denominato anche “santuario”.

Descrizione del sito:

La chiesetta ha un piccolo portico antistante l’ingresso e un campaniletto.

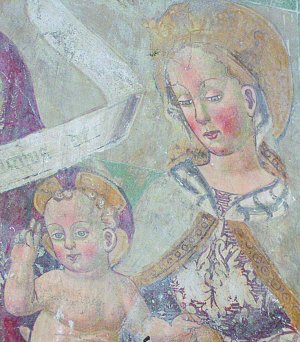

Gli AFFRESCHI del XV secolo che ornano le pareti, rappresentano i Santi, la Vergine col Bambino e alcune scene della vita di Cristo. La conferma della datazione quattrocentesca si può notare sopra un dipinto, posto nella parete a nord, raffigurante la Vergine fra san Giovanni Battista, san Michele Arcangelo e san Pietro commissionato da Giovanni da Foscalina di Mosezzo. Sono inoltre interessanti e pieni di luce gli affreschi che decorano l’abside e l’arco trionfale,attribuiti a Daniele De Bosis. Arco trionfale: san Gerolamo penitente e sant’Antonio abate tentato dal demonio; sul pilastro di destra una piccola immagine del Cristo in pietà. Catino absidale: Cristo in una mandorla di luce e circondato da due coppie di angeli con i simboli della Passione; a sinistra la Vergine Maria, a destra sant’Antonio abate.

Semicilindro: dell’abside: Crocifissione con la Vergine Maria e san Giovanni evangelista; Vergine in trono, con alla sinistra san Rocco e santa Chiara che presenta una nobildonna alla Vergine; alla destra san Francesco che presenta un nobile gentiluomo alla Vergine; più a destra (sopra una finestra) lo Stemma araldico dei nobili Tettoni, poi sant’Adalgisio, vescovo di Novara.

Pareti laterali (affreschi attribuiti prevalentemente alla bottega dei Cagnola. A sinistra: san Sebastiano, san Giovanni Battista e la Vergine in trono; trittico con san Bovo, la Vergine in trono e sant’Antonio abate tentato dai diavoli; Crocifissione con la Vergine Maria e san Giovanni evangelista; san Giovanni Battista decollato; Martirio della beata Panacea; una figura di santo; la Madonna Addolorata (trafitta da sette spade); sant’Antonio abate con il fuoco in una mano. Parete destra: sant’Antonio abate con un piccolo maiale a fianco; sopra la porta della sacrestia una Madonna dell’Umiltà; san Nicola da Tolentino ed un santo pontefice; copia fotografica della rubata Madonna del Latte; san Giuseppe che si volge verso la Madonna col Bambino; san Sebastiano (figura mutilata dall’apertura di una finestra); san Giorgio a cavallo, san Sebastiano; Madonna col Bambino (detta “Madonna delle febbri”). Controfacciata: Annunciazione.

Informazioni:

In mezzo alla campagna nei pressi della frazione Gionzana. Info Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale, tel. 0321 394059

Links:

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/oratori/gionzana.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_De_Bosis

http://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_della_Madonna_del_Latte

Bibliografia:

M.R. FAGNONI (a cura di), Alla scoperta di antichi Oratori campestri, Provincia di Novara, Novara, 2003

A. STOPPA, La Madonna del latte a Gionzana di Novara,a cura della parrocchia di Gionzana, Paltrinieri, Novara 1968

G. BIANCHI: F. PORTALUPPI, L’ oratorio campestre della Madonna del latte a Gionzana, Tipografia PIME, Pavia 2001

Fonti:

Notizie e foto tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

28/11/2006 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Momo (NO) : Chiesa della Santissima Trinità

Storia del sito:

In epoca medievale era una semplice cappella “de susta” per i viandanti: probabilmente con un impianto rettangolare di due campate e abside, come fanno supporre le fondazioni databili alla seconda metà del XI secolo.

In seguito, XII – XIII secolo, la cappella fu ricostruita quasi totalmente, prolungata verso ovest per ottenere tre campate, e trasformata così in “ecclesia”.

Durante una terza fase, a metà Quattrocento, vennero realizzati: la sostituzione alle capriate di due archi a sesto acuto poggianti su semipilastri, che sostengono lo sforzo grazie a contrafforti esterni in laterizi; il ridisegno della facciata a capanna con un’ampia apertura a tutto sesto, chiusa da cancellata lignea; il prolungamento dei muri laterali che permise la creazione di un vestibolo, cui si accedeva da sud, dove trovavano riparo pellegrini e viandanti.

Il Cinquecento e il Seicento lasciarono numerose testimonianze: il restauro della torre campanaria, sotto la quale fu ricavata la sagrestia; la costruzione della cappella aperta della Madonna del presepe, verso est, proprio dietro all’abside; la copertura a tavelle del tetto; la chiusura del vestibolo che divenne quarta campata della chiesa; la sistemazione della facciata con l’apertura della porta d’ingresso e di due finestre “ad orandum”, davanti alle quali fu edificato un portichetto. Fin dai primi anni del Seicento, per oltre due secoli, le camere costruite sul lato nord della chiesa, furono la residenza di eremiti.

I restauri iniziarono nel 1982 con il consolidamento statico, rifacimento del tetto, drenaggio delle acque meteoriche, sottomurazioni. Il restauro degli affreschi fu compiuto fra il 1995 e il 1999.

Descrizione del sito:

L’abside è coperta da un catino in muratura mentre il resto dell’edificio ha il tetto tavellato e coperto da coppi, retto da strutture lignee che poggiano su quattro archi, due a sesto acuto e due a tutto sesto.

La facciata è a capanna, preceduta da un porticato sostenuto da due pilastri. Il tessuto murario superstite del XII – XIII secolo è uniforme e caratterizzato da ciottoli di fiume disposti a spina di pesce ed intervallati da corsi di mattoni.

Gli AFFRESCHI.

L’esterno è caratterizzato, sulla parte sud, da sette affreschi devozionali, di cui due purtroppo perduti, databili fra l’ultimo quarto del XV secolo e il primo quarto del seguente. Le immagini sono di grandi dimensioni e raffigurano: san Grato benedicente, protettore contro il maltempo, sant’Antonio Abate, san Giulio, la Pietà, san Cristoforo.

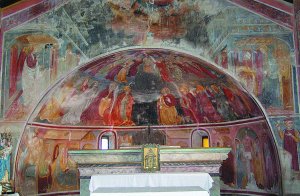

Nel 1512, come fa fede la data affrescata, l’interno della chiesa fu oggetto di un vasto ed articolato intervento decorativo, ad opera dei fratelli Sperindio e Francesco Cagnola: si tratta certamente di un esempio unico nel Novarese per unitarietà e qualità. Nel catino la Trinità di misericordia, all’interno della mandorla dai colori dell’arcobaleno, sorretta da cinque angeli, mentre ai lati vi sono altri due angeli musicanti con luito e viola. Al di sotto vi sono gli Apostoli, più in basso le Sette Opere di misericordia. Lungo le pareti si sviluppano le Storie dell’infanzia e della Passione di Cristo con attenzione anche a particolari tratti dai vangeli apocrifi, seguendo la tendenza della pietà popolare quattrocentesca. Francesco Cagnola sviluppa questo tempa in trentasette riquadri, incorniciati da fasce bianche o rosse: tredici Storie dell’infanzia, ventitrè Storie della passione ed infine il Peccato originale. Sull’arco trionfale vi è l’Annunciazione. Nella controfacciata il Giudizio Universale, con il Cristo Giudice accanto alla Vergine e a san Giovanni Battista, realizzato in cinque riquadri: Giudizio, Limbo dei bambini, Limbo dei padri, Purgatorio e Inferno (quest’ultimo sulla parete nord). Figure di Santi sugli archi e della Madonna nell’antico vestibolo.

Informazioni:

Strada Statale n.229. La chiesa sorge a circa 1,5 km dall’abitato di Momo, lungo l’antico tracciato della via “Francisca” che da Novara, attraverso Borgomanero e il lago d’Orta, portava ai valichi alpini dell’Ossola. Info tel. 0321.926018 ; email: info@sstrinitadimomo.it

Links:

http://www.comune.momo.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=1473

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_della_Santissima_Trinit%C3%A0_%28Momo%29

Bibliografia:

G. Calloni, Indagine iconografica sugli affreschi della SS. Trinità, in AA.VV., Segni sul territorio. Dieci anni di arte e storia nella rivista della Camera di Commercio di Novara, Novara, 1995

— Percorsi, Storia e Documenti Artistici del Novarese Caltignaga e Momo – Volume 28, Provincia di Novara 2005

A. Temporelli (a cura di), Oratorio della Santissima Trinità, edito dalla Diocesi di Novara – Parrocchia della Natività di Maria Vergine Momo (NO), 2000

R. Cavallino, D. Godio (a cura di), Quaderni de “i sentieri del passato”, Edizioni provincia di Novara, 2003, pagg. 9-12

A. A. Boratto, L. Amaranto, La Santissima Trinità di Momo, Diffusioni Grafiche spa, Villanova Monferrato, 2005

Fonti:

Notizie e fotografie dai siti sopracitati.

Data compilazione scheda:

4 maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Momo – Linduno (NO) : Oratorio di Santa Maria

Storia del sito:

Il gruppo di case, alcune delle quali conservano la tipica struttura delle antiche cascine, di Linduno, con il suo oratorio di Santa Maria, dal 1628 fa parte del territorio di Momo, ma è sempre stata legata a Bellinzago, e la chiesa è tuttora officiata dalla parrocchia di Bellinzago.

La chiesa di Santa Maria di Linduno è testimoniata per la prima volta il 4 febbraio 1324, quando i canonici regolari di S. Giulio di Dulzago (vedi scheda) decisero di chiedere al vescovo di Novara, cui appartenevano l’edificio religioso e le sue proprietà, di permutarla in cambio della fondazione canonicale dei Santi Giacomo e Filippo di Palliadina, nei pressi di Pagliate, ora frazione di Novara. Essi si impegnarono a ristrutturare la chiesa e a mantenere in essa uno o più preti dell’ordine agostiniano. I canonici della pieve della Badia di Dulzago organizzarono attorno all’edificio sacro un piccolo insediamento, forse in sostituzione di un villaggio da tempo abbandonato.

Alla metà del Quattrocento divenne parroco di Dulzago il milanese Bassiano Calco, appartenente a una famiglia molto importante nella società sforzesca. Costui fece realizzare nel 1468 una serie di opere murarie nell’abside e chiamò un pittore allora molto quotato a Novara, Luca di Campo, per affrescare la cappella.

Successivamente la chiesa venne abbandonata dai canonici e i massari cominciarono ad utilizzarla come magazzino. L’oratorio romanico di Santa Maria, che fu anche dedicato a San Nicola, venne restaurato in alcune parti agli inizi del Novecento.

Descrizione del sito:

L’edificio è ad aula unica con abside semicircolare.

L’interno della cappella presenta AFFRESCHI: sopra il presbiterio, una grandiosa Annunciazione in cui sia l’Angelo che la Madonna sono dipinti tra due palazzi rinascimentali.

Nel tamburo absidale sono affrescati episodi della vita di Maria: a sinistra la Natività, l’Annuncio ai pastori, al centro l’Adorazione dei Magi, a destra la Presentazione di Gesù al tempio. Sulla volta è dipinta l’Assunzione di Maria fra due schiere di angeli osannanti con gli strumenti musicali della metà del Quattrocento e, al di sopra, i dodici apostoli inginocchiati guidati da san Pietro. Sui due pilastri Luca di Campo dipinse le figure dei santi medici Cosma e Damiano. Il pittore firmò l’opera con la frase, ancora leggibile in basso, “MCCCCLXVIII Lucas de Campo p(I) n(X) it in oc opus” accanto allo stemma del prevosto Bassiano Calco.

La parete di sinistra reca in alto una Crocefissione tardo medioevale, mentre a destra appare un affresco votivo con san Gottardo con a fianco i santi guerrieri Alessandro e Tiburzio.

Informazioni:

L’oratorio di Santa Maria si trova in campagna, fra Bellinzago e Alzate di Momo, presso la cascina Linduno. Appartiene al Comune di Momo, ma storicamente è sempre stata legata al Comune di Bellinzago.

Links:

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/oratori/momolinduno.htm

http://www.comune.momo.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=1472

http://www.comune.bellinzago.no.it

Bibliografia:

M.R. FAGNONI (a cura di), Alla scoperta di antichi Oratori campestri, Provincia di Novara, Novara. 2003

G. ANDENNA, F. PORTALUPPI, Santa Maria di Linduno, Tipog. Pime, Pavia, 1930

Fonti:

Le fotografie e parte delle notizie sono tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

17/12/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Mercurago (NO) : Lagoni

Storia del sito:

Il lago più piccolo, nel territorio di Oleggio Castello, ha portato alla luce alcuni reperti metallici attualmente conservati nei Musei di Torino e Novara.

Ad assumere una certa importanza nel panorama della Paletnologia italiana è però il lago più grande, detto Lagone. È qui, infatti, che dal 1860 si svolsero le prime indagini sulle stazioni palafitticole dell’Italia settentrionale. Fu il geologo torinese Bartolomeo Gastaldi a condurre le ricerche sui resti di una palafitta rinvenuta all’estremità settentrionale della conca, eseguendo calchi di gesso sui reperti lignei deperibili e proseguendo i suoi studi fino al 1866.

Un sistema di piccoli abitati con al centro il Lagone (non si conoscono ancora le necropoli) documenta dall’antica alla tarda età del Bronzo (tra XVIII e XIII sec. a.C., con un’apparente lacuna intorno al XV sec.) lo sviluppo di un’importante comunità che produceva e scambiava a vasto raggio anche beni di pregio (come i bottoni in pasta vetrosa di ispirazione mediterranea, diffusi lungo le vie fluviali fino all’Emilia) attraverso il controllo dell’accesso a vie commerciali di acqua e di terra in stretto collegamento con gli abitati che, lungo i terrazzi alti del Ticino, segnano una linea N-S da Mercurago a Marano a Bellinzago, verso la Lomellina e la bassa pianura.

Nella tarda età del Bronzo (XIII sec.-Cultura di Canegrate) questo sistema di occupazione del territorio mostra un’omogeneità e densità che prelude alla situazione dell’età del Ferro, in un quadro che lascia ormai intuire, a cavallo del Ticino e del Verbano, il substrato indoeuropeo e protoceltico della successiva cultura di Golasecca.

Le più antiche fasi degli abitati di Arona e la necropoli a campo d’urne di Glisente di Castelletto Ticino si inseriscono in questo quadro confermando una continuità territoriale che evidenzia fino al Canton Ticino l’importanza unifìcatrice di contatti e sistemi di relazioni territoriali, fortemente legati ai commerci transalpini con l’area renana e rodaniana.

In questo senso non è probabilmente casuale lo spostarsi progressivo degli insediamenti dall’area del Lagone, più legata al controllo della via di terra verso l’alto Verbano, alla zona della Rocca di Arona, che costituisce il naturale punto strategico di controllo e raccordo tra navigazione lacustre e vie costiere e dell’interno.

NECROPOLI ROMANE La continuita’ del popolamento dell’area del Lagoni anche in eta’ romana é testimoniata da numerosi rinvenimenti di sepolture che coprono un arco cronologico compreso tra la fine del I ed il III sec. d.C. La necropoli più estesamente indagata ha consentito il recupero di un numero cospicuo di urne utilizzate come cinerario e collocate nella nuda terra con copertura quasi costante di embrici. La presenza di ciottoli di dimensioni anche rilevanti su tutta l’area e spesso rinvenuti al di sopra delle coperture delle urne fa pensare ad un loro utilizzo in funzione di segnacoli, così come alcuni addensamenti di urne potrebbero far ipotizzare la destinazione di particolari aree a gruppi familiari, pur con le cautele dovute ad uno scavo non esaustivo ed in considerazione del vasto arco cronologico di utilizzo della necropoli. I materiali più antichi sono stati rinvenuti nei pochi esempi di cremazioni dirette caratterizzate dalla presenza di una o più olpi come elemento del corredo. Una sola tomba con recinto di ciottoli e corredo costituito da urna, deposta all’interno, e forse da una coppetta, posta al di fuori, è stata rinvenuta durante scavi regolari, mentre sepolture con complesse strutture lapidee a delimitazione a copertura e con il fondo pavimentato con lastre o embrici, utilizzati questi ultimi anche per le testate, risultavano violate da scavi clandestini. Questa contingenza rende particolarmente difficile fare ipotesi circa la cronologia di queste sepolture di cui non conosciamo nè le caratteristiche nè la composizione dei corredi e non è sufficiente la presenza di due monete di Costanzo II e Magnenzio tra i materiali sporadici recuperati nel terreno circostante per asserire di essere in presenza di un’ulteriore fase di frequentazione del sito in pieno IV sec. d.C. Recenti rinvenimenti occasionali, la cui segnalazione si deve al personale del Parco, sembrano indicare la presenza di una nuova area sepolcrale più a Nord Ovest rispetto a quella gia’ nota, ma con materiali del tutto analoghi a quelli sopra descritti. Queste sepolture rendono legittimo cercare di individuare gli abitati a cui esse facevano riferimento. I dati a disposizione in tal senso sono ancora molto lacunosi e necessitano di verifiche più approfondite. La presenza di murature in ciottoli a secco, in alcuni punti affioranti, la grande quantità di embrici in superficie ed il rinvenimento di scorie di fusione in località non molto lontane dalle necropoli, fa ragionevolmente ritenere che anche l’insediamento si estendesse all’interno dell’area dell’attuale Parco dei Lagoni. Una conferma di queste teorie viene dagli scavi del 2002 che riportarono alla luce una vasta unità abitativa.

I Lagoni sono dal 2012 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino. Dal 2014 UNESCO – Riserva della Biosfera MAB

Descrizione dei ritrovamenti:

Le ruote lignee di Mercurago costituiscono l’elemento di maggiore importanza e notorietà proveniente dall’area archeologica dei Lagoni. Ritrovate nel secolo scorso da Bartolomeo Gastaldi insieme a due piroghe ricavate da tronchi e ad altri manufatti lignei e ceramici, furono dallo stesso Gastaldi calcate in gesso nella torba prima che il legno, di noce, profondamente modificato nella sua struttura chimica e non restaurabile con le tecnologie disponibili allora, deperisse completamente.

I calchi originali di due ruote (altre due furono ritrovate nella torbiera ma non vennero riprodotte) e delle piroghe sono oggi al Museo di Antichità di Torino; appare comunque singolare la presenza nello stesse sito di ben quattro ruote lignee, di differente tipologia e da riferirsi a quattro diversi carri, tanto da rendere probabile un’interpretazione non legata all’uso quotidiano, ma alla vicinanza di una officina specializzata.

In un primo tempo le ruote furono attribuite all’antica età del Bronzo (XXI-XVII sec. a.C.), anche perché i carri sono documentati nelle incisioni rupestri della Valcamonica a partire dall’Eneolitico (seconda metà III mill. a.C.); una recente rilettura della serie stratigrafica ed il confronto con ritrovamenti analoghi in area elvetica sembrano indiziare una cronologia più tardiva, nell’ambito della media-tarda età del Bronzo (XIV-XIII sec. a.C.), cioè nell’ultima fase d’ occupazione della torbiera.

La tecnica di costruzione tripartita con tenoni lignei interni e archi di rinforzo, la realizzazione di “manicotti” in legno più tenero per prevenire il consumo dell’assale, l’ovalizzazione del foro della ruota e l’assenza di cerchiatura accomunano sul piano tecnico i due reperti, che però sono tipologicamente molto diversi.

La ruota più massiccia risulta utilizzata in ambito europeo nel mondo rurale fino a tempi storici ed appartiene probabilmente ad un pesante carro da trasporto a quattro ruote a traino bovino, mentre quella più leggera potrebbe essere riferita per gli ovvi limiti di carico ad un carro leggero a due ruote a traino equino, tipologia comune agli scenari di guerra della medio-tarda età del Bronzo e simbolo di prestigio tipico della più antica letteratura indoeuropea. Sia il legno di noce che l’evidente incongruità dell’utilizzo di carri da guerra nell’area della Torbiera fanno pensare all’esistenza a Mercurago di un’officina per la riparazione o per la costruzione dei carri.

Il carro da trasporto e il carro da guerra a traino equino sono fin dall’età del Bronzo raffigurati sulle incisioni rupestri della Valcamonica e dovevano quindi caratterizzare le comunità anche in terreni più disagevoli, come le vallate alpine.

L’uso del carro da guerra ricorre nei poemi omerici, che si riferiscono ad un momento di poco posteriore alle ruote di Mercurago: nell’Iliade, Omero, che scrive in un’epoca in cui prevale il combattimento oplitico a piedi, descrive scontri individuali tra gli eroi appiedati riducendo il carro a mero veicolo di trasporto. In realtà l’uso del carro da guerra modifica profondamente l’armamento dell’età del Bronzo, determinando la diffusione di lunghe cuspidi di lancia a profilo ellittico (di più facile estrazione) e di spade molto lunghe, per colpi di punta e non di taglio. Solo con l’età del Bronzo finale (XII-X sec. a.C.) si diffonderanno le tecniche del combattimento da cavallo, anche se il carro continuerà ancora, nella cultura di Golasecca, a rappresentare un importante simbolo di prestigio nelle tombe dei guerrieri.

L’allevamento di cavalli, di taglia leggermente più piccola delle razze attuali, è ben diffuso in Italia a partire dalla media età del Bronzo e nasce da influssi dell’Europa Orientale. Anche per l’importanza militare e gli aspetti di prestigio appare chiara la sempre maggiore importanza del ruolo del cavallo anche nel rapporto con l’uomo fino all’età del Ferro, in cui emerge la specializzazione di alcune aree dell’Italia settentrionale (Cultura paleoveneta) nell’allevamento dei cavalli e compaiono anche sepolture di cavalli nelle necropoli.

Vedi anche PDF allegato

Luogo di custodia dei materiali:

I calchi in gesso delle ruote sono conservati nel Museo di Antichità (archeologia) di Torino. Una copia è anche nel museo di Arona.

Informazioni:

Villa Picchetta – 28062 Cameri (NO) Telefono 321/517706; email: info@parcoticinolagomaggiore.it. Presso la sede dell’Ente Parchi è possibile noleggiare le audioguide che permettono di percorrere in autonomia l’itinerario archeologico al Parco dei Lagoni di Mercurago.

Il Parco dei Lagoni, in collaborazione con il GASMA (Gruppo Archeologico, Storico, Mineralogico Aronese), ha recentemente allestito dei pannelli che illustrano le emergenze storiche ed archeologiche che si trovano nei dintorni del parco stesso.

Links:

http://www.parcoticinolagomaggiore.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_dei_Lagoni_di_Mercurago

Bibliografia:

DE MARINIS R., 1988, Liguri e Celto-liguri, in “Italia Omnium Terrarum Alunma”, Milano, pp. 157-259

GALLI L., MANNI C., 1978, Arona preistorica, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, LXIX, n. l, Novara

RITTATORE E., 1975, La civiltà del ferro in Lombardia, Piemonte, Liguria, in “Popoli e Civiltà dell’Italia Antica”, IV, Roma, pp. 223-328

TIZZONI M., 1981, La cultura tardo La Tene in Lombardia, in “Studi Archeologici”, I, Bergamo, pp. 5-39

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità

GAMBARI-SPAGNOLO, 1997, Il civico museo archeologico di Arona, Regione Piemonte

Fonti:

Il testo è tratto da GAMBARI-SPAGNOLO, Il civico museo archeologico di Arona, Regione Piemonte, 1997, con modifiche e integrazioni.

Vedi anche www.parks.it

La parte riguardante i reperti di età romana è stata tratta nel 2008 dal sito www.parchilagomaggiore.it. Fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

20/11/2004- aggiorn. gennaio 2008 e maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Simona Vigo – G. A. Torinese

Massino Visconti (NO) : chiese di San Michele e di San Salvatore

Storia del sito:

Forse già abitato dagli Insubri, i Romani vollero dedicare a Giove Massimo questo luogo, da cui sembra prese successivamente il nome. In seguito fu dominato dai Longobardi. La Corte di Massino passò a Ludovico II che nell’865 ne fece dono a sua moglie Angilberga. Ma negli anni seguenti all’877 la Corte passò a Liutvardo, vescovo di Vercelli che nell’882 la donò al monastero di San Gallo, in Svizzera. Nel 1134 il paese venne infeudato ai Visconti, la famiglia più importante che si insediò nel corso degli anni nell’antico borgo, tanto da rimanere in possesso dei Visconti e dei suoi rami collaterali fino al secolo XVIII. E’ anche per questo motivo che il nome dei Visconti appare tutt’ora nella titolazione del Comune. Il castello è di antica origine, ma ricostruito dal XVI secolo.

La chiesa parrocchiale, dedicata alla Purificazione della Vergine, citata nell’anno 887, ma ricostruita nel XVI e XVIII secolo, ha conservato affreschi cinquecenteschi purtroppo molto deteriorati, tranne quelli sulla volta che rappresentano i quattro Dottori della Chiesa con i simboli degli Evangelisti.

Storia e descrizione dei siti:

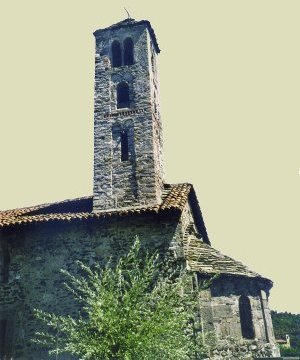

CHIESA DI SAN MICHELE

Della costruzione del secolo XI si conserva il campanile pendente. Nel corso dei secoli l’edificio subì varie modifiche, in particolare tra il Seicento e il Settecento, quando fu consolidato dopo un lungo periodo di abbandono causato probabilmente da una frana che lo danneggiò provocando anche l’inclinazione del campanile. Fino al 1585 vi era il fonte battesimale ed era affiancata dal cimitero.

Il CAMPANILE è datato agli anni tra il 1025 e il 1050, a pianta quadrata e a sei ripiani. Sulle sue pareti si aprono monofore e bifore di varia grandezza e il lato sud presenta un tipico capitello a stampella decorato con testa umana in bassorilievo.

All’interno della chiesa, sulle pareti della singolare abside quadrata, si può ammirare un ricco ciclo AFFRESCHI quattrocenteschi attribuiti alla bottega di Giovanni de Campo (attivo dal 1440 al 1483 circa): sulla parete sinistra, la teoria degli Apostoli e più in alto i profeti; al centro, la figura del Cristo Pantocratore circondato dai simboli dei quattro Evangelisti (Tetramorfo); ai lati le figure di san Michele Arcangelo e una Madonna del latte in trono; a sulla patrete destra sant’Agata, la Trinità e il martirio di san Lorenzo.

COMPLESSO DELL’EREMO E CHIESA DI SAN SALVATORE

In posizione isolata e panoramica, conserva alcuni resti dell’antico monastero eretto dai Benedettini intorno all’anno Mille, la chiesa e alcune cappelle di epoche diverse. L’edificio della chiesa denota una grande irregolarità architettonica causata dai continui rimaneggiamenti collegati alla forte pendenza del terreno su cui il complesso fu costruito. All’esterno della primitiva chiesa vennero edificate, tra il XII e il XIV secolo, tre cappelle o absidi da celebrazione, con i tetti di pietra poste su livelli diversi. Alle due inferiori si accede scendendo la “scala santa” addossata al lato sinistro della chiesa, mentre dalla mediana i monaci raggiungevano, attraverso un percorso coperto, le loro celle. Le cappelle erano dedicate a san Quirico, santa Margherita e santa Maria Maddalena.

Verso la fine del XV secolo, decaduta l’abbazia di Massino, giunsero sul San Salvatore i monaci Eremitani di Sant’Agostino che ampliarono il complesso rimanendovi fino al 1660. Essi vi fecero arrivare preziose reliquie e introdussero la devozione alla Madonna della Cintura (si narra che alla madre di Agostino, santa Monica, apparve in sogno la Vergine, vestita di una semplice veste, stretta ai fianchi da una cintura di cuoio e da ciò deriverebbe l’abito adottato dagli stessi Agostiniani), richiamando per secoli nel santuario le popolazioni del Vergante.

In seguito, con il passaggio del complesso alla parrocchia, ai monaci subentrarono gli eremiti: singolari e pittoresche figure di uomini che, appartati dal mondo, vivevano delle offerte e delle elemosine dei fedeli.

Anche la chiesa di San Salvatore attesta rimaneggiamenti e modifiche di epoche diverse, in origine era disposta nella direzione est-ovest, con una sola navata chiusa da un’abside con le pareti affrescate e dotate di tre porte; nell’architrave all’ingresso è scolpita la data del 1499, a testimonianza dell’epoca agostiniana. Ai primi decenni del Seicento si deve il rifacimento della facciata. Al 1690 risale invece la costruzione del campanile e al 1699 della sacrestia, come anche della nuova navata absidata (con orientamento nord-sud). Attualmente la chiesa ha una sola navata con abside perpendicolare alla navata e all’abside originarie.

La cappella più antica dei Benedettini, che costituisce l’abside originaria, conserva AFFRESCHI quattrocenteschi che Lancillotto dei Visconti feudatari di Massino fece realizzare da Giovanni De Campo (che lavorò anche nella chiesa di San Michele): un corteo degli Apostoli intorno al Cristo, racchiuso in una mandorla tricolore.

Altri affreschi nella cappella di sant’Uguccione; dipinti del XV secolo raffiguranti la beata Panacea, sant’Abbondio e la Crocifissione.

Descrizione dei ritrovamenti:

Frammento di lastra di gneiss scistoso con iscrizione funeraria di VALERIA (=CIL, V, 6637), età romana imperiale. Un’opera del 1654 (di attendibilità non controllabile) ricorda l’esistenza di un edificio quadrato dedicato a Giove, dentro il quale si trovavano l’ara marmorea del dio ed un sarcofago di marmo con l’iscrizione funeraria di VALERIA moglie di CAIUS CASSIUS (sembrerebbe essere l’iscrizione CIL, V, 6637; i muri dell’edificio e l’ara a Giove non sono conservati). (da http://www.sitbiella.it/novara/schede.php?scheda=631)

Informazioni:

Chiesa di San Michele in Piazza San Michele, tel. 0322 219117

Eremo e chiesa di San Salvatore a circa 4 km (un’ora a piedi) dall’abitato, verso ovest in direzione dell’Alpe di Piana del Lino, sul Monte San Salvatore.

Links:

http://www.comune.massinovisconti.no.it San Michele

https://www.chieseromaniche.it/Schede/474-Massino-Visconti-San-Michele.htm

https://www.comune.massinovisconti.no.it/ San Salvatore

Bibliografia:

GRASSI V.; MANNI C., Lago Maggiore-Vergante: Storia, Paesaggio, Itinerari, Alberti Libraio-Editore Intra

— Percorsi Storia e Documenti Artistici del Novarese n. 22 antichi centri fra lago e provincia (Pr.di Novara Ediz.1998)

Fonti:

Info e fotografie dai siti sopra elencati.

Data compilazione scheda:

4 dicembre 2011 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Lesa (NO) : Chiesa di San Sebastiano

Storia del sito:

È uno dei pochi casi in cui un edificio sacro romanico ha conservato pressoché intatta nei secoli la propria struttura originale; documentazioni certe della sua esistenza risalgono alla fine del XIII secolo, anche se la sua costruzione è riconducibile al 1100-1125 per la particolarità delle strutture murarie.

Lavori di restauro sono stati eseguiti recentemente.

Descrizione del sito:

La struttura dell’edificio è molto semplice, a un’unica navata, con facciata a capanna e con un’abside divisa in tre parti da lesene, con altrettante finestrelle a doppia strombatura e archetti pensili irregolari a gruppi di cinque. La muratura si presenta con tecniche diverse nella parte inferiore (ciottoli di varie dimensioni disposti in parte a spina di pesce) e in quella superiore (muratura più regolare scandita da lesene di conci grandi e ben squadrati), senza alcuna prova che la costruzione sia avvenuta in fasi diverse.

Particolare la struttura del CAMPANILE inglobato nella muratura e che poggia su due pilastri di sostegno posti all’interno della chiesa in seguito a opere di ristrutturazione risalenti al 1950. Si presenta con tre ordini di specchiature decorate da archetti pensili. Le aperture sono diverse fra loro: nel primo ordine compare una stretta monofora a feritoia, nel secondo una monofora con archivolto e nel terzo una bifora con archivolto cigliato.

Nella parete sopra l’abside vi è una finestrella cruciforme alla quale corrisponde all’interno un affresco simbolico di Cristo-Luce, originale rappresentazione del tema della redenzione attraverso il Cristo risorto: la stessa apertura costituisce il corpo del Signore con due braccia aperte dipinte ai lati, mentre in alto sono raffigurati il sole e la luna e in basso, a rappresentare il popolo di Dio, due pecorelle protese verso la figura centrale, con fronde fiorite al di sotto a simboleggiare il Paradiso. Il catino absidale è decorato da affreschi di modesta fattura purtroppo non ben conservati.

Informazioni:

L’edificio sorge su un poggio panoramico dal quale si domina anche il più antico punto di attraversamento del torrente Erno; sopra l’abitato di Solcio, lungo la strada che conduce a Massino Visconti. Info Parrocchia di Lesa, tel. 0322 7360

Link:

https://www.comune.lesa.no.it

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/oratori/lesa.htm

Bibliografia:

FAGNONI M.R., (a cura di) Alla scoperta di antichi Oratori campestri, Provincia di Novara, Novara,2003

Fonti:

Fotografie dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

08/05/2007 – aggiornamento maggio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Lesa (NO) : Ruderi del “Castellaccio” e chiesa di San Martino

Storia del sito:

CASTELLI MEDIEVALI DI LESA

Sono ancora visibili i ruderi di questi due antichi edifici fortificati, testimonianze di un tempo in cui Lesa giocava un ruolo di notevole importanza politica ed economica per la regione del Vergante, tanto da venirne eletta capoluogo agli inizi del 1200. Allora apparteneva agli Arcivescovi di Milano, divenne poi proprietà dei Visconti fino al 1416, anno in fu assoggettata dai Borromeo, la potente famiglia che governò le terre del Verbano per oltre trecento anni. Mentre poco o quasi nulla sappiamo del “Vecchio Castello”, situato all’interno del borgo, si hanno maggiori notizie del cosiddetto “Castellaccio”, costruito sulla riva e poi probabilmente distrutto da una piena del lago.

Lesa risultava una delle ‘curie’ in cui aveva possedimenti il monastero di San Sepolcro di Ternate nel 1240. In attesa di altri documenti probanti, si può pensare che ciò corrisponda all’esistenza di una ‘corte’ di Lesa nei secoli anteriori al Mille. Questa sua importanza fin dall’Alto Medioevo contribuirebbe a spiegare la continuazione delle sue fortune nei secoli successivi. Già nel 998 il vescovo di Tortona Liutefredo vendette al duca Ottone di Carinzia metà di due porzioni di sue proprietà verbanesi tra cui il «castrum… quod clamatur Lexia». L’altra metà fu donata ad Ottone III imperatore, che nel 1001 la donò a sua volta alle monache del monastero pavese di S. Salvatore o della Regina. Poiché questi beni furono poi usurpati l’anno successivo dai fratelli Berengario prete e Ugone conte, fautori di re Arduino, le monache ricorsero al nuovo imperatore Enrico II e ne ottennero la conferma nel 1014. Il castello in questione viene individuato con l’odierno ‘Castellaccio’, chiamato tuttora ‘Castello delle monache’ e posto sulla riva del lago in territorio di Villa Lesa.

Nei secoli XII-XIII non si hanno altre notizie sulle vicende della ‘curia’ di Lesa, per cui non si conoscono i tempi e le modalità del suo passaggio agli arcivescovi di Milano. Intanto, nel 1199 il monastero di San Donato di Sesto Calende perse – a favore degli stessi arcivescovi di Milano – il possedimento di terre in Lesa, Belgirate, Isola Superiore (Isola dei Pescatori), Stropino, Carpugnino, Graglia, tenute dagli uomini della sua corte di Baveno, la quale sola rimase al monastero. Gli arcivescovi ampliarono così i loro possessi fisici in quella curia. Baveno cessò d’essere capoluogo del Vergante a favore di Lesa, che si avviava a diventare uno dei fulcri territoriali della politica arcivescovile. Nel 1224 nella chiesa di S. Martino l’arcivescovo Enrico da Settala firmò un accordo antinovarese con Vercelli, i conti di Biandrate e i Da Castello di Pallanza. Nel 1227 era gastaldo episcopale a Lesa un certo Iacopo Diana (cognome perdurante a Lesa). Nel 1256/57 il castellano del Vergante, Anrico da Perego, congiunto dell’arcivescovo Leone da Perego, sentenziò rispettivamente nel borgo e nel castrum di Lesa. Questo castello probabilmente non era più quello del 998, ma la fortificazione che si trova nel borgo ancora ai nostri giorni, seppur completamente trasformata, questa ipotesi è suffragata da indizi toponomastici e dal fatto che gli statuti trecenteschi prescrivevano la conservazione delle carte della comunità in uno scrigno da tenersi nella sacrestia di San Martino, che quindi non doveva essere lontana dal castello arcivescovile. Le funzioni pubbliche della comunità gravitavano sul borgo, non su un castello lontano oltre un chilometro come il Castellaccio. Lesa era servita da un porto (1232), godeva di antichi diritti di mercato, poi cancellati nel 1312 a seguito di una controversia con Arona, sede di un altro mercato.

Il Castellaccio invece doveva assolvere nel periodo arcivescovile alla funzione di posto di dogana. Nel 1348 Giovanni Visconti sanzionò l’obbligo di pedaggi per i forestieri che trasportavano merci attraverso il distretto del Vergante. Mercanti per terra e per acqua (questi con i loro natanti) dovevano presentarsi al castello per il pagamento. Osservando la posizione del Castellaccio a guardia del più stretto braccio di lago lesiano, dirimpetto a Ranco, si può convenire che fosse quello il miglior posto doganale, per un fiorente traffico, a raggio padano-transalpino, di moltissime merci indicate in una carta del 1355. Il gettito finanziario doveva essere conseguentemente rilevante e venne conservato per altri secoli. I pedaggi erano ancora in vigore nel XVII secolo.

Nel Trecento, secolo pieno di fulgore della comunità di Lesa, Vergante e Castellanza di Meina vennero redatti, o forse meglio rinnovati e messi per iscritto, gli statuti della comunità stessa (1389). In essi si cita anche l’attuale frazione Villa Lesa (eius villa). Intanto Lesa e il Vergante venivano virtualmente sottratti agli arcivescovi dalla famiglia Visconti, che verso la metà del secolo ne avevano già ottenuta l’investitura come ‘difensori’ e ‘conservatori’ e poi come ‘signori’. Il duca Gian Galeazzo Visconti nel 1397 ottenne dall’imperatore Venceslao l’investitura del neonato Contado d’Angera comprendente tutto il lago. Nel 1416 il duca Filippo Maria Visconti restituì Lesa e Vergante agli arcivescovi, ma nel 1441 lo stesso ne infeudò Vitaliano Borromeo, due anni dopo la concessione di Arona. I Borromeo governarono paternamente le terre verbanesi per oltre trecento anni. Nel 1445 Filippo Borromeo rivide e integrò gli statuti di Lesa e Vergante con altri nove capitoli. Sotto i Borromeo l’amministrazione della giustizia per tutto il distretto fu affidata, a Lesa, al podestà o pretore. Tale ufficio fu poi soppresso il 31 ottobre 1800 durante la Repubblica Cisalpina.

Per la storia antica di Lesa vanno pure ricordati i possedimenti monastici a partire dall’XI secolo, oltre a quelli già citati: di S. Donato (di filiazione pavese), della Regina (di Pavia) e di S. Sepolcro di Ternate. Si tratta del capitolo di S. Giuliano di Gozzano (1089), dell’abbazia benedettina di Arona (dal 1123), del capitolo di San Giulio d’Orta (1284 e 1371), di Sant’Ambrogio di Milano e San Marino di Pavia. Come si vede i legami con Pavia, antica capitale del regno longobardo e franco e per secoli ancora capitale dei commerci padani, erano solidi in Lesa come su tutto il lago. Nel campo spirituale Lesa dipendeva dalla lontana pieve di Gozzano almeno a partire dalla fine del XII secolo.

CHIESA DI SAN MARTINO. Citata dal 1226 e nel 1347. Il campanile risale al XI-XII secolo e sorge a sud della chiesa, manomesso nel 1898 per le riparazioni dopo che era stato colpito da un fulmine. È a sette piani: il primo chiuso, il secondo con strette monofore, il terzo e il quarto con monofore di luce progressivamente più ampia, il quinto con bifore manomesse, il sesto con trifore e il settimo con fornici. Una cornice di cinque archetti pensili è rimasta al secondo e terzo piano e di quattro nei successivi. Termina con una cornice e una cuspide metallica.

L’edificio romanico della chiesa è stato alterato nel corso del XVII e successivi con: allargamento monofore, aggiunta della terza navata, soprelevazione, rifacimento tetto. Nel sottotetto della navatella sud restano quattro archetti pensili; alcuni resti del paramento murario del XII secolo sono visibili nel fianco sud della navata centrale; una scultura romanica raffigurante una testina è ora murata sotto una panchina nel muro sud del sagrato.

Descrizione del sito:

Nel castello vecchio sono visibili un muro a scarpa con blocchi di pietra a vista, una finestra medievale murata, un portale con architrave a timpano e i resti di un altro portale murato sotto una nicchia che custodisce un affresco mariano.

I ruderi del castellaccio o “Castello delle Monache”, sono avvolti da rovi e rampicanti che ne lasciano intravedere l’incerta muratura solo nella stagione invernale. Questo recinto è a pianta quadrata con una torre d’angolo sporgente. A sud si intravedono aperture tamponate, un allineamento di fori quadrati ed un muro interno merlato; ad est, dalla spiaggia, il portone a tutto sesto.

Per approfondimenti sulla chiesa di San Martino, vedi PDF Lesa_San_Martino.

Informazioni:

Dal bivio del Sempione per via Castello si giunge in auto al «Castellaccio» in riva al lago.

La chiesa di San Martino di Lesa, che è la parrocchiale, è ubicata su un poggio che strapiomba sulla strada del Sempione, in riva al Lago Maggiore. Info Parrocchia tel. 0322 7360.

Links:

http://www.comune.lesa.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=27856

http://www.comune.lesa.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=1366

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

8 luglio 2010 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese