Provincia di Novara

Pella (NO) : Chiesa di San Filiberto

Storia e descrizione dei siti:

La chiesa ha antiche origini, secondo tradizione, la più antica cappella della riviera occidentale del lago d’Orta ed è l’unica in Italia dedicata a San Filiberto. Fu edificata o riedificata nell’ XI secolo in un luogo donato ai canonici del Capitolo di San Giulio dal vescovo novarese Gualberto (1030 -1039). Coeva probabilmente agli edifici romanici di San Tommaso di Briga Novarese, San Martino di Gozzano.

Venne rifatta sul finire del Cinquecento, quando gli Atti di visita dei vescovi la descrivono ormai con chiari segni di abbandono. Oggi si presenta con tre corpi di altezze ed epoche diverse, con copertura in piode (beole nere) come il campanile.

Attualmente è la chiesa cimiteriale di Alzo di Pella.

Sulla parete destra della terza campata è venuto alla luce, agli inizi del secolo scorso, una parte di AFFRESCO di difficile datazione che rappresenta san Giulio e altre figure dai volti popolari; in caratteri gotici si legge il nome di San Filiberto.

Originale invece è rimasto il CAMPANILE, datato dallo storico Verzone tra il 1075 e il 1110, isolato, di fronte alla facciata della chiesa in posizione leggermente rialzata.

E’ una semplice struttura a pianta quadrata, con sottili feritoie nella parte inferiore e due ordini di bifore con archetti in mattone nella parte superiore. Le semplici colonnine sono a stampella. La muratura è formata da blocchi di granito rozzamente foggiati mescolati a ciottoli alluvionali e disposti in corsi; negli spigoli vi sono blocchi squadrati. Permangono delle buche pontaie (a sostegno all’impalcatura, durante i lavori di costruzione).

La parte inferiore è stata intonacata in tempi più recenti.

Pella conserva anche una TORRE medievale (vedi link sotto)

Recentemente fu scoperto un MASSO COPPELLATO (vedi link).

In Pella venne trovata anche una piccola necropoli di età romana.

Informazioni:

Via Lungo Lago – Strada Provinciale 48. Parrocchia di Alzo tel. 0322 969118

Links:

http://www.comune.pella.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=1909

http://www.comune.pella.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=20203 (masso coppellato)

http://www.comune.pella.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=20196 (torre medievale)

Fonti:

Notizie e immagini dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

25 novembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Paruzzaro (NO) : Chiesa di San Marcello

Storia e descrizione del sito:

L’edificio è una costruzione romanica a una sola navata terminante con abside semicircolare. La facciata a capanna dal tetto spiovente è stata rimaneggiata; la porta di ingresso è stata rifatta, cosi come ritoccate appaiono le due monofore ai lati dell’oculo centrale. Il fianco Nord appare restaurato, mentre il fianco Sud conserva parte della muratura originale di pietrame minuto a ciottoli disposti in modo disordinato e la monofora verso la parte absidale a doppia strombatura con archivolto formato da conci irregolari di pietra. La parte meglio conservata è l’abside suddivisa in specchiature da lesene piatte collegate in alto da archetti pensili formati da piccoli conci di pietra; all’incrocio dei due archetti vi è un motivo decorativo di una pietra disposta a rombo. Le finestre a feritoia hanno una strombatura molto profonda e archivolto semicircolare formato da pietre tagliate e disposte a raggiera: appaiono tagliate e ridotte da restauri. La muratura è molto rozza formata da ciottoli e pietre disposti in modo disordinato.

CAMPANILE. Sorge accanto alla Chiesa sul fianco Nord. È un gioiello di architettura, slanciato e armonico, spartito in più piani dalle arcate cieche. L’alta canna è suddivisa in specchiature da cornici di archetti pensili eseguiti con piccoli conci di pietra piuttosto irregolari poggianti su piccole mensole trapezoidali: sono a gruppi di tre, nei piani inferiori, a gruppi di quattro nell’ultima cornice; le finestre sono di grandezza crescente dalla feritoia dei piani inferiori alle bifore degli ultimi due; le prime finestre sono piatte, trabeate, l’ultima è con l’archivolto semicircolare e spalle rette, le bifore hanno una colonnina piuttosto rozza grossolanamente squadrata e un capitello a stampella. La muratura è di qualità migliore di quella della chiesa, perché formata solo da pietra spaccata messa in opera secondo corsi orizzontali.

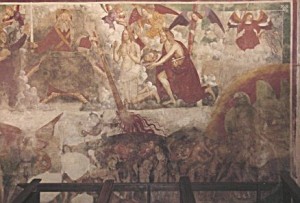

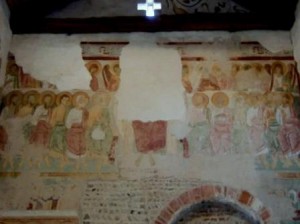

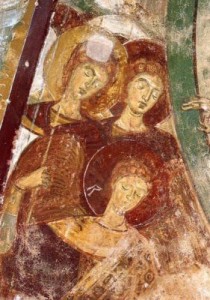

AFFRESCHI. Il ciclo degli affreschi della parete sinistra è probabilmente incompleto per la perdita di alcune scene dell’infanzia di Cristo. Dai recenti restauri è emerso che gli affreschi continuavano 30 cm circa al di sotto dell’attuale piano di calpestio. Un Giudizio Universale è raffigurato con l’iconografia consueta, con Dio Padre, Maria e Gesù, dietro vari Santi e Sante. Al di sotto l’Arcangelo Gabriele pesa le anime dei Beati, alla sinistra i dannati che vengono introdotti, da un altro Angelo vestito con corazza, nella porta dell’Inferno mentre un diavolo infligge le pene.

L’unico affresco datato e firmato, nel 1488 da Giovanni Antonio Merli, è quello racchiuso in un riquadro della parete sinistra rappresentante la Madonna in trono che allatta il Bambino, con a fianco san Grato e san Rocco.

Il rilievo e la raccolta dei dati durante la fase di restauro hanno permesso di stabilire la presenza di tre fasi successive e talora sovrapposte nelle pittura della parete destra: la prima, probabilmente di fine Trecento, è estremamente lacunosa e verificabile soltanto in alcuni lacerti e nella parte bassa della scena della Crocifissione e dei Santi limitrofi. Sulla parete destra, in tre fasce parallele, inquadrati da cornici dipinte di colore rossiccio, sono rappresentati gli avvenimenti della passione di Cristo, dipinti in parte intorno al 1463 (data trovata incisa) e completati nel secondo decennio del 1500 da Sperindio Cagnoli.

Le scene della Passione risalenti alla seconda metà del ‘400 sono attribuite al “Maestro di Postua” (VC) e si trovano nelle due fasce superiori e rappresentano: Ultima cena, Lavanda dei piedi, Gesù nell’orto del Getsemani, Giuda prende i trenta denari, Il bacio di Giuda, Gesù davanti ad Anna, La Flagellazione, Gesù davanti a Pilato, ancora davanti a Pilato, Gesù davanti a Erode, Gesù ritorna da Pilato. Nella seconda fascia: Giuda riporta i trenta denari, Impiccagione di Giuda, Gesù condannato a morte, Pilato si lava le mani, Sulla via del Calvario Gesù sale portando il legno della croce, La Crocifissione, Morte di Gesù, Gesù deposto dalla croce, Gesù posto nel sepolcro, Il sepolcro viene sigillato e si dividono le vesti, Discesa agli Inferi dai Santi Padri, Resurrezione, Cena di Emmaus.

Nella terza fascia, attribuita a Sperindio Cagnoli: La Beata Panacea, sant’Antonio abate, una Crocifissione, san Marcello e san Siro, santa Liberata con due bambini in fasce.

Anche gli affreschi dell’abside sono opera di Sperindio Cagnoli: nel catino absidale il Cristo nella mandorla contornato dai simboli degli Evangelisti; nel cilindro absidale vi sono le figure degli Apostoli; nella fascia sottostante sono raffigurate scene ispirate alle opere di misericordia corporale, alquanto consunte, ma che rivelano un’ottima fattura e forse una mano più esperta. Nell’arco trionfale, sopra l’altare, l’Annunciazione. Posti nella parte inferiore sono san Marcello Papa, sopra il quale è riportata un indulgenza rilasciata nel 1524 e san Siro Vescovo.

La TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SIRO risale, secondo il Verzone, al 1150-75. Ha tre piani ed è costruita con pietrame, la decorazione è costituita da cornici di archetti pensili in gruppi di 5 o 6, gli archetti sono generalmente apparecchiati di cotto attorno a un concio di pietra semicircolare. Nella parte inferiore vi è una fila di mattoni a denti di sega; le finestre sono feritoie o bifore. Il campanile termina con una merlatura ghibellina. Vedi qui

Informazioni:

All’interno del cimitero. Parrocchia di Paruzzaro, tel. 0322 53143

Links:

http://www.comune.paruzzaro.no.it

https://www.chieseromaniche.it/Schede/526-Paruzzaro-San-Marcello.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Marcello_%28Paruzzaro%29

Bibliografia:

A. BRAGA, Paruzzaro: storia, arte, terra, società, Ed. Comune di Paruzzaro NO, 2001

P. VERZONE, L’architettura romanica nel novarese, voll. 1-2, Ed. Cattaneo, Novara, 1935-36

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

30/5/2007 – aggiornamento maggio 2014 e giugno 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Orta San Giulio (NO) : Basilica di San Giulio

Storia del sito:

La tradizione, non si sa quanto fondata, vuole che questa sia la centesima chiesa fondata da San Giulio, che la dedicò ai dodici Apostoli, nella sua opera di evangelizzazione della zona intorno al 350. Di questa costruzione non è stata trovata traccia. Fu riedificata dai vescovi di Novara Vittore ed Onorato tra il 488 e il 489, e dedicata a san Giulio. L’isola divenne importante centro strategico-difensivo e fortificata nel periodo longobardo. Vi venne ucciso nel 590 Mimulfo “dux de insula Sancti Iuliani” secondo Paolo Diacono, a seguito della ribellione contro il re longobardo Agilulfo. Recenti indagini archeologiche condotte sull’isola avevano evidenziato un impianto cruciforme, scelto come luogo di sepoltura dal vescovo di Novara Filacrio alla metà del VI secolo ed una stratificazione datata tra la fine del V ed il VII secolo. Da Carlo Magno l’isola viene restituita al vescovo novarese, che vi stabilisce un collegio di canonici. La primitiva chiesa venne completamente distrutta nel corso dell’assedio che nel 962 Ottone I pose alle truppe di Berengario, asserragliate sull’isola e ricostruita agli inizi dell’XI secolo. I vari sovrani che si succedettero nel governo del territorio novarese confermarono tutti la giurisdizione del Vescovo sull’isola e sulla riviera: Gian Galeazzo Visconti nel 1390; Filippo Maria Visconti nel 1428; Ludovico XII e Francesco I, Carlo V nel 1529 e da allora tutti i re di Spagna. Il 3 gennaio del 1581 sull’isola, per volere del Vescovo, venne istituito il seminario per l’istruzione di chierici che dovevano poi servire sia la collegiata che le altre chiese della diocesi. Nel 1736 il territorio divenne possedimento della casa Savoia, che confermò il pieno potere al Vescovo di Novara. All’incirca a metà del XIX secolo sull’isola venne edificato il nuovo grande Seminario Vescovile.

Descrizione del sito:

Una visione unitaria della basilica dominata dalla mole massiccia del seminario e in parte nascosta dal Palazzo dei vescovi risulta difficile. La costruzione avvenne nel suo insieme in un’unica epoca, ma periodicamente i vari vescovi sotto la cui giurisdizione si trovò apportarono modifiche più o meno percettibili, che ne fanno un complesso con testimonianze di diverse epoche, ma proprio per questo nel suo insieme poco omogeneo. L’impianto originario dell’attuale chiesa, forse su resti di edifici più antichi, risale alla prima metà dell’XI secolo. Perfettamente orientata secondo l’asse est-ovest, si presenta come una costruzione a tre navate, con transetto sporgente, tre absidi terminali, la maggiore al centro e due più piccole ai lati, i matronei, la copertura a volta e la cupola impostata su un tamburo ottagonale retto da quattro alti pennacchi all’incrocio dei bracci. La facciata dà sul piazzale prospiciente il lago: qui una croce in pietra posta al centro segna il luogo destinato a sepoltura e due lapidi a terra indicano il sepolcro degli uomini e quello delle donne, divisi per volontà espressa del vescovo Cesare Speciano durante la sua visita pastorale del 1591.

La FACCIATA è tripartita: la parte centrale termina a cuspide ribassata, delimitata da una cornice ad archetti di cotto e due grossi contrafforti dalla muratura disposta in modo regolare in pietre ben squadrate verticali alternate ad orizzontali. Nella parte più alta una piccola finestra a forma di croce e una finestra più grande, aperta nel sec. XVII, che riprende l’antico tracciato di un oculo di cui è possibile intuire la circonferenza: la sua presenza è confermata da numerose stampe raffiguranti la chiesa e l’isola fino al 1604. Il portale architravato, con arco a scarico cieco, contornato da una risega è preceduto da un pronao a due colonne con volta a vela costruito nel secolo XVII. Le due parti laterali, delimitate da due piccoli campanili, hanno due strette finestre ciascuna e appaiono slegate dalla parte centrale. I due campanili laterali, bassi, con piccole feritoie e bifore, le cui colonnine hanno capitelli a stampella e ghiera in cotto disposta a raggiera. La copertura, qui come dappertutto, è in tegole d’ardesia. La muratura è in conci rettangolari di granito disposti alternati, a spesso strato di malta, rinforzati agli angoli da pietre più grosse squadrate, disposte in modo regolare. Il fianco destro oggi appare coperto dal Palazzo Vescovile. Di fianco al Palazzo, costruito in varie riprese dai vescovi novaresi che spesso vi risiedevano, vi è l’ingresso alla basilica, una volta secondario, oggi principale per motivi di sicurezza: fu infatti il vescovo Bascapè ad ordinare lo spostamento, a causa delle piene del lago e dei venti che rendevano a volte impraticabile l’accesso originario. La scalinata è a due campate con copertura a vela, sorrette all’inizio da una colonna che si ritiene l’unica conservata della primitiva costruzione. Sulla parete laterale, lungo la scalinata, si scorgono resti di affreschi recentemente portati alla luce con figure femminili dalle mani giunte in preghiera o incrociate sul petto, apparentemente della fine del XIV secolo. Il transetto sporgente aveva il braccio destro notevolmente più corto dell’altro nella costruzione originaria per evidenti motivi di spazio. Fu portato poi successivamente alla lunghezza attuale per equipararlo al braccio di sinistra. Presenta una muratura molto regolare, rinforzata con conci quadrati e rettangolari ai fianchi, una bifora a metà altezza oggi murata, una finestra con cornice di mattoni ed in alto un’apertura a croce.

L’ABSIDE MAGGIORE si presenta molto più profonda delle due minori e con apparato murario più accurato e regolare, di pietra granitico-scistosa con intercalato qualche embrice romano. È caratterizzata in alto dalla galleria di fornici in pietra con archi in cotto a doppia ghiera che le fa da coronamento. L’abside venne scavato all’interno per inserire gli stalli dei canonici nel secolo XV e nel 1696 per costruire la cripta. Anche il fianco sinistro come quello destro appare rafforzato per sostenere le spinte delle volte e sacrificato dalle case addossate, le antiche case dei canonici.

All’incrocio tra la navata centrale ed il transetto si innalza il TIBURIO OTTAGONO, altro elemento tipico di matrice lombarda. Alterato alla fine del Settecento con l’apertura di finestre, conserva in un solo lato integro l’aspetto antico: sotto la cornice contigua di archetti si apre una trifora cieca, con colonnine snelle e capitelli a fogliami appena segnati.

INTERNO. La basilica all’interno è a tre navate ad andamento non perfettamente regolare e simmetrico: la navata di sinistra è leggermente più larga della navata minore di destra: la copertura è costituita da volte a crociera con nervature a vista impostate su pilastri e su grossi archi trasversali che delimitano le campate a pianta quadrata. Fra le più evidenti trasformazioni barocche dell’interno sono la sorta di endonartece addossato alla controfacciata con tre campate dalla inusitata forma rettangolare, che nel piano superiore funziona da galleria di collegamento fra i due matronei, e l’apertura della cripta sotto il presbiterio. L’elemento forse più interessante è dato proprio dai matronei, ai quali si accede attraverso due scale a chiocciola, poste all’interno dei campanili che fiancheggiano la facciata. I matronei percorrono tutta la lunghezza delle navate laterali, fino all’altezza del vasto transetto, che sporge dal corpo della chiesa, creando così una pianta a croce latina.

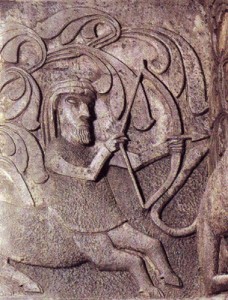

Addossato al pilastro sinistro, all’altezza del presbiterio si trova uno dei maggiori documenti della scultura romanica italiana, il bellissimo PULPITO in marmo nero (scultore lombardo 1110-1120). Il pulpito poggia su quattro colonne, due lisce e due scolpite con un motivo ad intreccio: di notevole bellezza i capitelli, due interamente a fogliami, un terzo con fogliami e testine, il quarto privo di decorazione. Il pulpito è quadrato e al centro di ciascuno dei lati si apre una lunetta semicircolare. La balaustra offre così su ogni lato tre parti, due lisce ed una curva, tutte decorate con sculture. Il lato che dà verso la navata minore offre da sinistra a destra la raffigurazione di un centauro nell’atto di scagliare una freccia verso una coppia di fiere che sta ghermendo un cerbiatto, e termina sulla terza lastra con un motivo decorativo a foglie. Il centauro ha lunghi capelli che ricadono sulle spalle, resi sommariamente, una corta barba ondulata, naso pronunciato e occhi grandi e rialzati agli estremi. Il corpo è anatomicamente solo accennato e lavorato con una fitta picchiettatura. La figura è inserita in uno sfondo animato da una serie di larghe foglie che si avvolgono riempiendo ogni parte della lastra. Gli stessi caratteri presenta la scena delle fiere che ghermiscono il cerbiatto: pochi sono i particolari posti in evidenza, molto marcati, come i denti delle belve, per ottenere massima suggestività attraverso l’essenzialità dei tratti. Sullo sfondo prosegue il motivo a fogliami della lastra precedente. La terza lastra di questo lato è invece occupata da una composizione a fogliami, la cui fattura appare più raffinata rispetto alle precedenti: l’horror vacui che caratterizza le prime lastre lascia qui il posto ad una limpida ricerca di equilibrio compositivo. Sul lato centrale sono posti tre simboli di evangelisti: il toro, l’angelo e il leone; tutti e tre reggono il libro del Vangelo. La superficie dei corpi qui non è più picchiettata ma liscia e pone in risalto la splendida luminosità del serpentino di Oria, trattato con superfici larghe e levigate. Tutta l’attenzione è dedicata proprio al gioco luminoso dei volumi netti, lasciando poco spazio alla sottolineatura di particolari – si vedano le mani dell’angelo che regge il libro – appena accennate. Sul lato che si affaccia sulla navata maggiore, infine – il quarto lato manca – al centro è posta l’aquila, anch’essa mentre regge fra le zampe il testo evangelico; alla sua sinistra è una figura maschile, identificata da alcuni autori in Guglielmo da Volpiano, che nacque proprio ad Orta. L’uomo ha la stessa posizione frontale dell’angelo e rivela la mano del medesimo autore; il corpo è avvolto in un mantello originariamente fermato da una fibula, oggi perduta, sulla spalla destra; sotto al manto sporgono le mani appoggiate su un bastone a tau, simbolo della dignità di abate. Il volto ha molte analogie con quello dell’angelo, gli stessi occhi sporgenti, naso grande e diritto, i riccioli sulla fronte bassa, la forma dei piedi. L’aquila sporge molto dalla parete ed il suo corpo ha forma assai affusolata; grande cura è posta nel realizzare il manto delle penne che coprono il corpo, tondeggianti, e quelle delle ali, più allungate. Sulla parete alle spalle dell’aquila, dalla bocca spalancata di una maschera esce una doppia serie di racemi che danno vita ad un lungo intreccio assai fitto. Alla destra dell’aquila è un’altra scena di lotta fra animali, rappresentante un grifo che attacca un coccodrillo; quest’ultima scena torna ad un’esecuzione meno raffinata. L’insieme delle lastre viene così a presentare le figure dei quattro evangelisti attraverso i loro simboli, un abate, una lastra a carattere semplicemente decorativo e due scene di lotta, che rappresentano in modi diversi il contrasto tra bene e male. La datazione dell’opera comunemente accettata la fa risalire al primo quarto del XII secolo.

Il CAMPANILE sorge staccato dal corpo della chiesa, dietro le absidi. È una costruzione massiccia a larga pianta quadrata, diviso internamente in sei piani, e solcato sui lati da tre ordini di specchiature, i primi due doppi, il terzo semplice segnato da una cornice di archetti. Questa costruzione, al contrario della basilica, si colloca visibilmente nel solco della scuola architettonica piemontese. I riscontri non mancano nella regione, a partire da quello con il campanile di Fruttuaria, opera legata, come forse la nostra, alla figura di abate e di architetto di Guglielmo da Volpiano, per proseguire con quello della Consolata a Torino, di Santa Maria a Testona e di San Giusto a Susa.

Sul Sacro Monte sorge la CHIESA DI SAN NICOLAO che, secondo la tradizione, sarebbe stata fondata da monaci dipendenti dall’abbazia di San Gallo intorno al X secolo. La chiesa ha subito parecchie trasformazioni. Il simulacro di stile bizantino è scolpito nel legno e risale al IX secolo circa. Altre notizie qui

Informazioni:

La Basilica sorge sull’isola, quasi al centro del lago d’Orta (l’antico Cusio). Tel. 0322 905614

Links:

https://benedettineisolasangiulio.org/lisola-di-san-giulio/la-basilica/

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giulio

Bibliografia:

DELL’ACQUA, DI GIOVANNI, MELZI D’ERIL, 1977, Isola San Giulio e Sacro Monte d’Orta, Torino

AA.VV., 1978, Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte, Milano

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia. Foto in basso archivio GAT.

Data compilazione scheda:

6 ottobre 2003 – aggiornamenti maggio 2014 e giugno 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Oleggio (NO) : Oratorio di Santa Maria in Galnago

Storia del sito:

L’edificio, dedicato a Santa Maria, si trova a nord dall’abitato di Oleggio, nella località Galnago che per secoli rimase indipendente dall’abitato oleggese. L’oratorio venne citato nel 1347, in occasione delle “Consignationes”, come cappella dipendente dalla chiesa di San Pietro. L’edificio conserva della costruzione originaria solo l’abside e alcuni tratti di muratura laterale, perché fu oggetto di un’importante ristrutturazione nel corso del XIV e del XV secolo. Contiene affreschi riconducibili ai secoli XV e XVI.

Descrizione del sito:

Edificio a navata unica, con aula rettangolare conclusa da abside semicircolare. Sulla facciata a capanna sono parzialmente visibili tracce di dipinti quattrocenteschi, raffiguranti san Michele, la Fuga in Egitto e l’Annunciazione.

All’interno, nel catino absidale, sono dipinti Cristo Pantocratore e gli Apostoli, sulla parete che lo sovrasta troviamo un’Annunciazione e in basso una raffinata Madonna del Latte attribuita da Flavia Fiori a Joannes Maria de Rumo, pittore oleggese di origini polacche. Le pareti laterali sono anch’esse riccamente decorate da immagini sacre, a volte anche sovrapposte in più punti e risalenti al XV e XVI secolo.

Presso l’oratorio un tempo era custodita una preziosa Madonna lignea di epoca gotica ora conservata presso il Museo d’Arte Religiosa di Oleggio.

Nei dintorni sono molte le testimonianze religiose romaniche quali: l’oratorio di San Vincenzo, a ovest dell’abitato sulla strada che conduce a Mezzomerico; l’oratorio di San Cristoforo, sulla strada che porta a Momo; l’oratorio di San Donato, posto in prossimità del canale Regina Elena.

Informazioni:

In località Galnago, sulla via Sempione, verso Arona. Comune di Oleggio, tel. 0321 969811 oppure Parrocchia tel. 0321 91168

Links:

https://novartestoria.wordpress.com/tag/galnago/

http://www.provincia.novara.it/Editoria/EditoriaDoc/oratori/oleggio.htm

Bibliografia:

FAGNONI M.R., (a cura di) Alla scoperta di antichi Oratori campestri, Provincia di Novara, Novara 2003

Fonti:

Fotografie dal sito indicato al n° 2.

Data compilazione scheda:

19/5/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Oleggio (NO) : Chiesa di San Michele

Storia del sito:

Scarsissime sono le notizie sull’origine di questa chiesa, che viene ufficialmente citata con certezza per la prima volta in una bolla di papa Innocenzo II al vescovo di Novara del 1133, in cui viene enumerata fra le pievi soggette alla diocesi novarese. Sicuramente la basilica esisteva già ben prima di quella data: Oleggio è infatti località molto antica con tracce di presenze romane e longobarde. Deboli resti di fondazioni di una costruzione preromanica sono ancora visibili. La basilica attuale è attribuita dagli studiosi all’XI secolo, con varie sfumature. La datazione degli affreschi al terzo quarto del secolo fa ragionevolmente ritenere l’edificio coevo o di poco anteriore. La chiesa viene citata come arcipretura (titolo che equivale a quello di matrice plebana) in un documento del 1347, a testimonianza del persistere della sua importanza per tutto il Medioevo. A metà del XV secolo, allorquando venne costruita la nuova parrocchiale nel borgo, cominciò a decadere rimanendo isolata e assolvendo unicamente alla funzione di cappella cimiteriale. Copiosamente restaurata in epoca barocca, la chiesa rimase in tali condizioni fino al 1897 quando Filippo Ponti scoprì una prima parte del ciclo di affreschi che coprono la chiesa. Successivamente (1920) venne radicalmente restaurata e riportata all’aspetto originale, con l’eliminazione delle modifiche barocche e l’asportazione dell’intonaco esterno, che rimise in vista il paramento murario romanico. L’unitarietà del ciclo di affreschi di San Michele (dopo la vecchia ipotesi di un’esecuzione scalata nel tempo) risulta chiara dopo il restauro condotto fra il 1980 e il 1984. Dirige l’impresa un pittore fortemente impregnato di cultura bizantina, coadiuvato da maestranze locali di tradizione lombarda, che in certe parti, come nei diaconi dell’abside destra, mostra una stretta adesione a modelli bizantini della prima metà dell’XI secolo, giunti forse a Novara con il vescovo Oddone, che tra il 1054 e il 1055 aveva svolto un’importante missione diplomatica a Bisanzio per l’imperatore Enrico III.

Descrizione del sito:

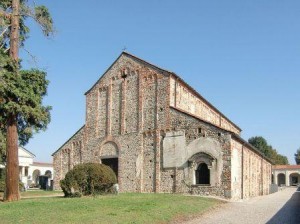

La chiesa è un edificio dalla pianta a tre navate e tre absidi caratterizzato dalla strana angolazione della facciata, non perfettamente perpendicolare alle due navate laterali. L’esterno rivela il piacevole gioco policromo della muratura, nella quale si alternano ciottoli, in prevalenza, e parti in laterizio, impiegato principalmente per segnare le spalle e l’arco delle finestre, le lesene che scandiscono tutto il perimetro della chiesa e il fregio di archetti ciechi che corre al culmine delle pareti. Il motivo decorativo ad archetti su lesene non è applicato con regolarità, come in altri edifici dell’alessandrino e del monferrato: la cadenza prevalente è di gruppi di tre archetti, ma non mancano i gruppi più numerosi. Sulla facciata dal profilo a salienti interrotti, i gruppi di archetti si mantengono orizzontali, anziché seguire, come di solito, avviene la linea degli spioventi. Caratteristica è poi l’assenza di aperture, se si escludono la finestrella a croce in alto ed il semplice portale spostato verso sinistra.

La zona absidale si caratterizza per la nitidezza dei volumi: i tre semicilindri delle absidi si staccano con nettezza dalla parete di fondo e va notato come siano volumetricamente indipendenti l’uno dall’altro. Gli archetti sono presenti solo sulle absidi minori, a gruppi di tre. Le aperture sono monofore ad arco a doppia strombatura e ad esse vanno aggiunte le due finestrelle a croce sui due frontoni della navata centrale. L’interno si mantiene fedele alla severa semplicità che caratterizza l’edificio, riscontrabile nell’assenza di qualunque decorazione plastica, nell’essenzialità dei sostegni rettangolari, nell’assenza di coperture di tipo ricercato. Il tetto è infatti a capriate su tutta la chiesa.

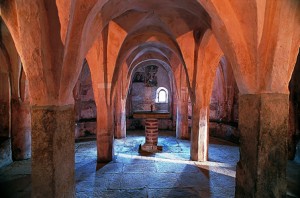

Semplicissima si presenta la volumetria dell’interno, che si anima nella parte orientale per la presenza della CRIPTA, che comporta la sopraelevazione del presbiterio. A quest’ultimo si accede con una scala al centro della navata maggiore, ai lati della quale sono due finestrelle che danno sulla cripta, mentre al locale sotterraneo si accede dalle navate laterali. La cripta è del tipo ad oratorio, a tre navate, divise in quattro campate da sei colonne, prive di base e di capitello; due dei sostegni sono monolitici a sezione rettangolare, quattro sono in cotto, ottagoni. La copertura è realizzata con voltine a crociera dalla caratteristica imposta bassa, che si scarica direttamente sul fusto dei sostegni, e dalle nervature a spigolo. Le pareti sono animate dalla serie dei pilastrini sui quali cadono le volte; questi sporgono in misura non lieve dalle pareti, determinando quasi una serie di nicchie lungo tutto il perimetro dell’ambiente. Anche la cripta è priva di decorazione plastica. Tre finestrelle ad arco a doppio strombo sulla curva dell’abside danno luce al locale, mentre le due altre monofore che guardano verso la navata, più larghe hanno spalle rette.

All’assenza di decorazione scolpita, caso raro in edifici dell’epoca, fa riscontro un vasto ciclo di AFFRESCHI. La conca dell’abside presentava una rappresentazione della maiestas Domini, secondo il canone classico, con il Redentore benedicente entro una mandorla attorniato dalle gerarchie angeliche. Della figura del Cristo non resta che la mano benedicente che sporge dalla mandorla dalla linea tondeggiante; dei gruppi di angeli rimane un vasto frammento nella parete sinistra: vi compare il busto di un arcangelo che regge un’asta; dietro questo personaggio sono altre due teste angeliche. Il colore ha per tonalità dominante il rosso in diverse sfumature, dall’arancione fino a toni più cupi. Al di sotto della conca absidale, sulla parete del semicilindro si stende un affresco, centro di vivaci dibattiti della critica, ed ora purtroppo pressoché illeggibile. Al centro si vedevano – secondo la descrizione degli scopritori – due gruppi di cavalieri che si inseguivano; del gruppo degli inseguitori (dieci) faceva parte una figura femminile, di cui si intravede ancora il manto rosso che le incorniciava il viso, con un bimbo stretto al petto; uno dei cavalieri inseguiti (sette) cadeva a terra colpito dalla lancia di uno degli inseguitori. A sinistra di questa scena rimane un gruppo di affreschi di diverse epoche, fra i quali risalgono all’epoca medievale una testa virile rivolta verso il centro dell’abside e i contorni di due animali di controversa identificazione. Sul lato opposto un personaggio, vestito di una tunica bianca e di un manto rosato, nell’atto di indicare con la mano destra un libro che regge nella sinistra. Nella parete di fondo, sopra l’abside, il frontone ospita due cervi posti di profilo affrontati, ai lati della finestrella a croce, sopra la quale è rappresentato l’agnello mistico. Delle due absidi laterali solo quella meridionale conserva tracce di affreschi; nel catino è ancora riconoscibile un Cristo in maestà entro una mandorla circolare sostenuta da angeli; nel cilindro sottostante sono alcune figure di diaconi, visti frontalmente in posa ieratica. La tonalità è imperniata sui toni chiari del rosso, dell’arancio, del giallo.

La parete di controfacciata ospitava una rappresentazione del Giudizio Universale, strutturata su tre zone sovrapposte intorno alla figura del Cristo Giudice. Nella zona superiore erano figure di angeli e santi con la Vergine, in quella intermedia gli apostoli, in quella inferiore un gruppo di dignitari ecclesiastici e monaci. Al di sotto ai lati del portale era la rappresentazione dei beati e dei dannati, scomparsi i secondi rimane la prima scena: entro una struttura architettonica di arcate gialle e rosse, tre figure di patriarchi rappresentati frontalmente con barba e capelli bianchi reggono in grembo tre piccole figure maschili, secondo una schema rappresentativo di tipica matrice orientale. Degli affreschi della navata centrale non rimangono che un piccolo frammento sulla parete settentrionale e una più vasta scena su quella meridionale. Il primo consiste nel busto di una donna aureolata, la seconda è una delle più interessanti del ciclo. Compresa fra due alti fregi con un motivo policromo a greca prospettica, mostra una coppia di uomini che in riva ad un corso d’acqua tolgono da un’arca scoperchiata il corpo di una santa con un’aureola gialla, avvolta in un lenzuolo. Dietro ai protagonisti ci sono altri due personaggi: quello a destra sembra indicare il fondo della scena, quello a sinistra, chinato, sembra rivolgersi ai portatori. Altri due personaggi sono ai due estremi della scena quasi ad osservare. Sullo sfondo una serie di architetture a simboleggiare una città e due arcate. Al di sotto di questa scena, nella vela che la curva del primo arco longitudinale forma con la controfacciata, è dipinto un pavone con poche tracce di colore, ma dalle linee ancora leggibili. Tipico simbolo tombale paleocristiano, la sua presenza sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che san Michele sia sempre stata chiesa cimiteriale. La qualità degli affreschi è molto alta, soprattutto nella grande scena del Giudizio finale ed il bizantinismo che vi si riscontra è più diretto e di prima mano della pittura lombarda successiva, tale da giustificare una data entro il sesto decennio del secolo. La componente bizantineggiante stempera la pittura ottoniana in ritmi compositivi più composti e solenni, introducendo un repertorio fisionomico caratterizzato da una serie di formule grafiche, che saranno poi largamente assimilate.

Informazioni:

La chiesa si trova fuori del paese, all’interno del cimitero, sulla destra, lungo la strada che conduce verso Momo. Comune di Oleggio 0321 969811

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Michele_(Oleggio)

http://www.ssno.it/html/arno/aromnov55.htm

Bibliografia:

AA.VV., Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte, Milano, 1978,

G. ROMANO (a cura di), Piemonte romanico, Torino 1994

GABRIELLI N., Repertorio delle pitture romaniche del Piemonte, 1944,

MOSSETTI C., in D.BIANCOLINI (a cura di), Problemi di conservazione e tutela nel Novarese, catalogo della mostra, Borgomanero, pp. 112-121, 1984

STROBBIA V., La decorazione pittorica romanica della basilica di san Michele di Oleggio, tesi di laurea in Storia dell’arte medievale, Università di Torino, Facoltà di Lettere, a.a. 1982-1983, relatore E. Castelnuovo

VENTUROLI P. (a cura di), San Michele di Oleggio, Editris, 2009

Fonti:

Fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

20 luglio 2004 – aggiornamento 2012 e maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Oleggio (NO) : Oratorio della Natività di Maria Vergine in Gaggiolo

Storia del sito:

Probabilmente coeva della chiesa di San Michele (XI secolo).

Oggetto di varie campagne di restauri in questo secolo; è stato rifatto il tetto e risistemato l’esterno; nel 2007 si è provveduto ai restauri all’interno dell’edificio, iniziando con gli affreschi delle pareti laterali e della controfacciata. L’ultimo lotto, affrontato nel 2012, è stato quello dell’abside, una superficie che, conservando numerosi lacerti di affreschi datati dal XII al XVII secolo, ha permesso il recupero di un “ciclo dei mesi”, tipica iconografia romanica di cui sono rimasti pochissimi esempi. È stata anche montata una nuova finestra centrale, decorata con lo stesso motivo che compare sopra l’abside.

Descrizione del sito:

L’edificio è una struttura ad aula unica terminante con abside: Ha la facciata a capanna e il campanile, non originario, è posto angolarmente. Il paramento murario è ricoperto da intonaco.

Gli AFFRESCHI all’interno dell’edificio spaziano dal XII al XVI secolo. Le pareti laterali e la controfacciata presentano pregevoli teorie di Santi con una Crocifissione, diverse raffigurazioni della Madonna col Bambino e dell’Annunciazione.

Nell’abside, sotto vari strati di intonaci affrescati, tracce di affresco con motivi fitomorfi recante la firma di “magister Gujelmus De Orta” databile presumibilmente al XII secolo. Nel registro inferiore il “ciclo dei mesi”.

Sulla parete sud affresco del XV secolo su due registri: su quello superiore arma nobiliare con ai lati Santi e un’Annunciazione, in quello inferiore Crocifissione; l’affresco è datato 1486 e appartiene alla produzione della scuola dei De Bosis di Novara.

Informazioni:

In località Gaggiolo, a sud del centro storico. Parrocchia tel.0321 91168 .

Link:

http://www.comune.oleggio.no.it

Fonti:

Foto in basso da http://www.corrieredinovara.it/

Data compilazione scheda:

28 dicembre 2012 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

NOVARA : Musei della Canonica del Duomo

Storia del Museo:

Il primo museo ad essere realizzato fu il LAPIDARIO, ad opera del canonico Carlo Francesco Frasconi, che nel 1813 iniziò la raccolta di iscrizioni della città e del territorio. All’epoca, i pezzi vennero incassati sulle pareti del quadriportico del Chiostro. Si espresse così in forma museale un’attenzione antiquaria che aveva permesso, già tra Cinque e Seicento, il recupero di marmi lavorati e figurati dalle demolizioni della basilica extramurana di San Gaudenzio. Nella seconda metà dell’Ottocento, consistenti incrementi del lapidario frasconiano resero necessari riadattamenti espositivi: il museo, costituitisi presso la chiesa di San Michele e poi in locali del municipio, non ebbe grande fortuna finché la Società Storica Novarese, alla fine degli anni Venti del Novecento riuscì a far confluire i materiali a Novara ad arricchire la già prestigiosa raccolta cittadina valorizzata nel chiostro della Canonica di Santa Maria. Per le are di Suno tuttavia divennero sede espositiva i portici est e sud del cortile del Broletto nei cui edifici negli anni Trenta del Novecento, con l’ordinamento proposto da Oreste Scarzello che suggellava in maniera definitiva l’ordinamento delle raccolte epigrafiche, ricche di testimonianze provenienti dalla città e dal territorio novarese, furono allestiti i Civici Musei.

Esigenze di conservazione del materiale lapideo antico hanno determinato l’attuale collocazione dei reperti in un nuovo allestimento al primo piano della manica nord della Canonica, fatta eccezione per i monumentali sarcofagi mantenuti nella loro originaria posizione. Nel 1979, un sopraluogo sullo stato delle stele e delle lapidi aveva suggerito di trasportare il materiale in un luogo più asciutto. Dopo un primo tentativo operato negli anni ’80 del Novecento, si arrivò alla situazione ottimale e definitiva solo nel 1992, quando le Sovrintendenze riunite decisero di collocare l’intera collezione nella manica nord del quadriportico, al primo piano, mantenendo la memoria del primitivo museo con la sostituzione dei pezzi asportati con delle copie in vetroresina. In particolare molti reperti provengono dai resti dell’antica pieve di San Genesio a Suno dove i lavori di demolizione delle strutture romaniche dell’originario edificio ecclesiastico per la realizzazione dell’attuale chiesa di San Genesio permisero il recupero di materiali epigrafici più antichi, d’età romana, inseriti nelle murature come reimpieghi. La distruzione dell’antica pieve pose il problema della valorizzazione della raccolta epigrafica sunese, costituita prevalentemente da are votive la cui concentrazione aveva fatto ipotizzare la presenza nelle vicinanze di un più antico santuario pagano.

Per quanto riguarda il MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE, invece, esso ebbe la sua genesi a partire dagli anni ’60 del ‘900, quando don Angelo Luigi Stoppa cominciò a raccogliere e sistemare opere d’arte sacra disperse nelle varie parrocchie della diocesi, o che prima erano state accolte dai depositi della Cattedrale. Alla morte di don Stoppa, nel 1998, l’Archivista, il dottor Paolo Monticelli, già Direttore della Cappella Strumentale del Duomo di Novara, si adoperò per realizzare un allestimento coerente di tutti questi manufatti, integrandolo con il Museo Lapidario. Dopo un intenso lavoro di ristrutturazione, i Musei della Canonica del Duomo di Novara furono allestiti nell’antico appartamento canonicale, al quale si accede dalla manica nord del Chiostro canonicale, organizzati in un percorso di 11 sale, delle quali l’ultima è costituita dal Lapidario. L’inaugurazione è avvenuta il 14 giugno del 2009

Descrizione del materiale esposto:

MUSEO LAPIDARIO. I materiali sono esposti in sequenze: dalle epigrafi sacre, che costituiscono la parte più consistente della raccolta, alle iscrizioni pubbliche e funerarie. Uno spazio particolare è riservato agli elementi architettonici e ai rilievi frammentari. La cronologia dei materiali si pone tra il I e il VII secolo d.C. con particolari attestazioni nel II secolo.

È da segnalare inoltre la grande stele celtica da San Bernardino di Briona che, nonostante la discussa datazione (fine II o prima metà del I secolo a.C.), fornisce nel testo interessanti indicazioni sull’organizzazione civile e religiosa delle comunità preromane locali. Ancora più antica (III-II secolo a.C.) è la testa da Dulzago, eccezionale esempio di scultura cultuale a tutto tondo derivata da modelli lignei più diffusi presso le popolazioni celtiche. Di un certo interesse anche i pochi rilievi figurati d’età romana, tra cui spicca, per qualità di esecuzione, il famoso rilievo della nave, parte forse di un sarcofago cristiano, e gli esempi di decorazione architettonica del municipio di Novara. Come risultato del lungo dibattito che è stato all’origine delle scelte espositive del nuovo lapidario e nell’intento di non disperdere i segni e l’immagine della prima cultura museale novarese, al trasferimento dei supporti iscritti all’interno della manica nord ha fatto seguito la riproposizione dell’immagine del lapidario ottocentesco attraverso la ricollocazione di calchi distribuiti lungo le pareti nel luogo degli originali. In alcuni casi particolari di lastre incomplete, la realizzazione delle copie si è trasformata in un “restauro del restauro”. La ricollocazione in sito del calco del frammento originale è stata completata con una ripresa della tecnica già adottata dal Fiasconi, riproponendo cioè il testo mancante su un intonaco tinteggiato del colore della pietra originale. Attraverso la duplicazione dei materiali lapidei si è così conservata l’immagine della museografia ottocentesca che conferiva alla disposizione delle evidenze archeologiche anche una finalità di sottolineatura e valorizzazione della componente architettonica del quadriportico della Canonica.

Il MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE propone un percorso che si snoda per 11 sale. Si inizia con i 5 gruppi scultorei in terracotta provenienti dal battistero del duomo, risalenti al XVII secolo; si prosegue con la SALA DELL’AFFRESCO rappresentante il ciclo di Giuditta, attribuito al pittore novarese Bartulonus, circa 1460, che presenta i caratteri del gotico internazionale. Alle pareti della sala sculture di età longobarda, un frammento di ambone e marmi scolpiti della cattedrale romanica. Del XV secolo la statua della Madonna col bambino.

Un prezioso DITTICO EBURNEO del V secolo con due figure a bassorilievo; nella parte interna è scritta la lista dei vescovi sino all’età carolingia e poi la cronotassi dell’episcopato sino alla seconda metà del XII secolo.

Nelle sale successive sono esposti paramenti liturgici, suppellettili, reliquiari e alcune sculture lignee dal XV al XX secolo.

Una collezione numismatica di 217 MONETE dall’età classica a quella moderna. Nel Museo è presente una collezione di REPERTI CERAMICI della Magna Grecia, dei quali non si conosce il contesto di ritrovamento.

I Musei della Canonica del Duomo hanno dedicato un ambiente espositivo anche ad alcuni MANOSCRITTI: codici, miniati secondo lo stile delle varie epoche e scelti tra i più rappresentativi dal punto di vista storico-artistico.

Informazioni:

Chiostro della Canonica del Duomo, Vicolo della Canonica, 9 ; tel. 0321 661635

Links:

http://www.museiduomonovara.it

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), 2004, Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità

Fonti:

Per approfondimenti sull’archivio storico diocesano vedi http://www.archiviodiocesanonovara.it

Foto in alto da www.cittaecattedrali.it . Foto in basso da archivio GAT.

Data compilazione scheda:

14/11/2004 –aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Simona Vigo – G. A. Torinese

NOVARA : Complesso del Broletto

Storia del sito:

Il Broletto, da “brolo” che significa cortile, era in origine una corte recintata destinata allo scambio delle merci e alle funzioni pubbliche nel cuore della città, dove, dopo la Pace di Costanza nel 1183, il Comune di Novara, così come altre città padane, costruì gli edifici per le assemblee e l’amministrazione della giustizia.

Il Broletto è una struttura tipica della Lombardia, (Milano, Cremona, Crema) ma è l’unico esempio in Piemonte.

Quello di Novara comprende quattro corpi di fabbrica con portici al piano terreno che circondano un cortile, costruiti dal XIII al XVIII secolo con varietà di elementi architettonici e decorativi non omogenei.

Il lato nord era chiuso dal Palazzo del Comune o dell’Arengo di cui si ha notizie dal 1209; sul lato est il Palazzo delle Corporazioni Artigiane o Paratici del XIII sec.; il lato sud, verso Piazza Duomo, il Palazzo del Podestà e nel lato ovest il Palazzo dei Referendari (cioè degli esattori fiscali) costruiti entrambi tra la fine del XIV e l’inizio del XV sec.

Dalla metà del XVI sec. il complesso subì un generale degrado sino al XIX secolo quando iniziarono sporadici interventi di recupero, ma solo durante gli anni tra il 1926 e il 1936 si ebbe un complessivo restauro del Broletto. La sala dell’Arengo venne sistemata a spazio espositivo nel 1964; il fregio del cortile venne restaurato nel 1978 e la facciata del Palazzo dei Paratici nel 1993.

Il complesso del Broletto stato riaperto al pubblico nel 2011 dopo un restauro ed è sede della Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni e di mostre temporanee.

Descrizione del sito:

Il PALAZZO DEL COMUNE O DELL’ARENGO costruito in forme semplici ed essenziali, è costituito da un piano terreno a portico con pilastri che reggono arconi a tutto sesto, e da un piano superiore detto “Salone dell’Arengo”, cui si accede attraverso una scala detta Arengaria ricostruita durante il restauro degli anni ’30. La facciata reca tracce di stemmi affrescati e quattro eleganti finestre a trifora.

Nel Salone dell’Arengo vennero trasportati gli affreschi quattrocenteschi con “Cristo e gli Apostoli” e “la Famiglia Tornielli presentata dalla Vergine” staccati dalla Chiesa di San Clemente in Barengo e la “Crocifissione” staccata dal campanile della chiesa di Sant’Andrea in Novara.

La fascia pittorica esterna detta “Fregio dei Cavalieri” si snoda lungo il sottogronda ed è databile tra il 1230 e il 1260-70. È un raro esempio di pittura profana del primo gotico e raffigura, in una serie di riquadri indipendenti tra loro, scene cavalleresche e amorose forse ispirate ai romanzi cortesi, con duelli, assedi e figure allegoriche.

Il PALAZZO DEI PARATICI, costruito nel XII secolo, dimostra la potenza della corporazioni Commerciali che vollero il loro Palazzo accanto a quello del Comune. L’edificio venne rimaneggiato nel XV sec. e nel XVIII gli venne aggiunta una loggetta. Al piano terreno vi è il Museo Archeologico; al piano superiore, ove sono le raccolte civiche di arte e storia, si notano tracce di finestre e frammenti di pitture simili a quelle del Palazzo del Comune.

Il PALAZZO DEL PODESTÀ e quello DEI REFERENDARI presentano snelle forme gotiche, inferiormente aperti da un porticato ad arcate a sesto acuto e facciate impreziosite da stemmi e festoni di foglie e frutta dipinti; molto eleganti le cinque monofore decorate da elementi in cotto.

Informazioni:

l complesso del Broletto comprende il Palazzo del Comune o dell’Arengo, il Palazzo dei Paratici, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Referendari (nella fotografia). Info tel. 0321 3702770

Links:

http://www.brolettodinovara.it/it/broletto

http://it.wikipedia.org/wiki/Broletto_%28Novara%29

Bibliografia:

Gioielli del Piemonte Sette secoli di Palazzi e Dimore, a cura di Europiemonte, Alpi editrice, Torino, 2003

Cognasso F., Storia di Novara, Novara 1992

Fonti:

Fotografie GAT. Plastico da http://eng.italia150.it

Data compilazione scheda:

29/05/2005 – aggiorn. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

NOVARA : Cattedrale e cappella di San Siro

Storia del sito:

Dai documenti antichi si sa che vennero costruiti una Basilica paleocristiana ed il Battistero.

In epoca carolingia la chiesa venne ristrutturata e si rafforzò il culto del protovescovo San Gaudenzio. Alla fine del IX secolo vennero trasportati nella cattedrale i resti di S. Agabio, il secondo vescovo di Novara, per i quali venne costruita una cripta nel lato nord-est, poi inserita alla base del campanile.

Nel sec. XI, con la ripresa dell’economia e del potere dei vescovi, venne ricostruita e ampliata la struttura paleocristiana, completata prima del 1132, quando venne consacrata da Papa Innocenzo III: si costruì la torre campanaria (cui, nel 1625/26, venne rifatta la sommità, colpita da un fulmine) e il palazzo vescovile con la cappella affrescata di S. Siro, poi trasformata in sacrestia nella prima metà del XIV sec. Nel XVII sec. gli affreschi vennero coperti di calce.

La Chiesa aveva nartece e portici, presbiterio, matroneo, transetto, pavimenti musivi ed era costruita in mattoni con archi semicircolari sostenuti da volte a vela e costoloni piatti sostenuti da pilastri a fascio a base polilobata cruciforme.

La chiesa venne modificata nel XIV-XV sec. per motivi di stabilità dell’edificio con aggiunta di archi a sesto acuto. Vennero costruiti nuovi altari e decorazioni, affreschi, cappelle, trasformato il transetto, edificata una nuova cupola. Altri lavori di consolidamento o restauro, in particolare al coro e al presbiterio, vennero eseguiti nei secoli successivi.

Nel XVIII sec. e poi ancora all’inizio del XIX sec. si pensò alla demolizione totale delle strutture romaniche.

Nel 1864/65 Alessandro Antonelli, pur tra molte polemiche, abbatté il vecchio edificio e ricostruì la Chiesa in stile neoclassico, con un quadriportico da cui si accede al Battistero.

La chiesa oggi é ricca di sculture, arredi lignei, affreschi e quadri datati dal XV sec. a oggi, arazzi fiamminghi del XVI sec., un dipinto di Gaudenzio Ferrrari, il busto-reliquiario in argento di S. Bernardo d’Aosta del 1424, una croce di legno dorato e decorata con Cristo crocefisso del XV sec. restaurata nel 1965 . La “Sacrestia Nuova” contiene affreschi del Lanino del XVI sec.

Descrizione del sito:

Dell’epoca medievale sono rimaste solo alcune parti.

SACRESTIA INFERIORE del DUOMO e CAPPELLA DI SAN SIRO

La Sacrestia inferiore è costituita da vani dell’antico Palazzo Arcivescovile del sec. XI. Attualmente funge da Sacrestia un grande vano con volte a crociera molto resistenti perché da secoli reggono il palazzo episcopale rimaneggiato e alzato di un piano nel XIV sec., ancora ampliato nel XVI sec.

Attigua ad essa è l’antica cappella del palazzo vescovile dell’XI sec., trasformata in sagrestia nel sec.XVII. È formata da una piccola navata, sormontata da una cupola ribassata su cui è stato dipinto il “Cristo Pantocratore” che siede sull’arcobaleno sorretto da angeli, e dal presbiterio coperto da una volta a botte. Nel sec. XVII venne trasformata in sacrestia per la celebrazione feriale dei canonici; è arredata con mobili del XVIII sec.

Gli affreschi delle pareti raccontano episodi della vita di san Siro di Pavia, secondo la legenda di epoca carolingia, e si svolgono in un duplice registro a partire dalla sinistra di chi guarda voltando le spalle alla parete di fondo, con la Crocifissione. Molto ben equilibrati e disposti nello spazio, gli affreschi con motivi decorativi floreali, colonne e capitelli corinzi nel presbiterio fanno pensare ad un “Maestro di San Siro” rivalutato e ancora oggetto di studi, dopo la scoperta degli affreschi nel 1941, restaurati negli anni successivi in particolare tra il 1978-1980. Gli affreschi sono datati alla seconda metà del secolo XI.

La Crocifissione sulla parete di fondo, tagliata dall’apertura di una finestra, è opera più tarda che l’analisi di insegne araldiche e stemmi ha fatto risalire al 1303.

CAMPANILE: originale in stile romanico, nella parte alta è stato ricostruito e ora misura circa 60 m. È sormontato da 4 archi serliani e da una cupola in rame.

MOSAICO PAVIMENTALE Una della scarsissime parti della cattedrale romanica che fu conservata è il mosaico del presbiterio, risalente agli anni 1130-1140, che fu tagliato a livello della scalinata di acceso e “restaurato” da Giovan Battista Avon che integrò molte parti mancanti e aggiunse alcuni simboli cristologici: pellicano, aquila, fenice, Agnello Mistico. La decorazione è strutturata in tre registri ognuno con tre pannelli: il primo, collocato verso l’ingresso, con carattere decorativo a motivi geometrici; quello mediano ospitava l’altare con ai lati i simboli degli Evangelisti che conservano il porfido usato per gli occhi degli animali e per le borchie sulla copertina del libro di Matteo. Il terzo registro presenta, fra due campi di motivi decorativi geometrici, un grande riquadro con Adamo ed Eva, identificati da didascalie, in piedi ai lati dell’albero della tentazione, i cui frutti sono in porfido e serpentino e intorno al cui tronco si avvolge il Serpente. Queste figure sono bianche su fondo scuro e sono contenute entro un cerchio dentellato bianco a sua volta incorniciato entro un rombo nero. Gli spazi liberi tra cerchio e rombo sono occupati da figure di uccelli nere su fondo bianco. Ogni lato del rombo è spezzato al suo centro per formare spazi circolari bianchi che ospitano ciascuno una figura umana nuda, formata da tessere nere, che porta un’anfora d’acqua e le didascalie indicano i nomi dei quattro fiumi del Paradiso Terrestre citati nella Genesi: Phison, che scorre nel paese di Avìla, Gehon in Etiopia; Tigris che scorre ad oriente di Assur; Eufrates. Il tutto è inserito in un quadrato e negli spazi residui sono altri volatili. Una cornice a meandro bianca dà spazio a pesci e uccelli e presenta notevoli somiglianze con il frammento della cattedrale di Acqui.

I mosaici della navata, invece, furono distrutti ad eccezione di alcuni frammenti: la figura di un giovane nimbato, il cosiddetto “Cristo Sole”, ora conservata presso l’orfanotrofio di Santa Lucia; resti della decorazione a scacchiera del contorno conservati presso la Canonica del Duomo stesso; altri frammenti decorativi sono dispersi fra il Museo Civico, il Capitolo del Duomo e il Collegio Gallarini. La figura di un pesce contenuta in un piccolo tondo è presso il Museo Adriani di Cherasco; altri pezzi potrebbero trovarsi, non identificati, in collezioni pubbliche e private. L’unica testimonianza dell’opera originaria è fornita dalle descrizioni e dagli schizzi eseguiti a inizio Ottocento da due eruditi novaresi: Carlo Francesco Frasconi e Giovanni Battista Bartoli.

Nel cortile della Curia rimangono due colonne del Duomo Romanico. Dell’originario Palazzo arcivescovile rimangono solo alcune tracce di colonne, affreschi ed una bifora del XIII sec. nel piano inferiore dell’attuale Vescovado.

Informazioni:

Uffici della Curia tel. 0321 661635 oppure 0321 661661 ; email: musei@novaria.org

Bibliografia:

MARITANO C., Novara come Roma : il reimpiego di marmi antichi nella Cattedrale del vescovo Litifredo. PROSPETTIVA, vol. 106/107, 2002, pp. 131-143

MARITANO C., Il riuso dell’antico nel Piemonte medievale, Edizioni della Normale, Pisa, 2008, , pp. 29-52 pp. 29-52

TOMEA GAVAZZOLI M. L.; L’ Oratorio di San Siro in Novara: arte, storia, agiografia tra 12° e 14° secolo, Istituto geografico De Agostini, Novara 1988

MINGUZZI S., I mosaici pavimentali della Cattedrale di Novara dal Tardoantico al Medioevo, Ediz. Del Girasole, Ravenna 1995

PEROTTI M., Il duomo di Novara: guida storico-artistica, De Agostini, Novara 1995

PEROTTI M., L’ antico Duomo di Novara e il suo mosaico pavimentale, Studi Novaresi, Novara 1980

VERZONE P., L’architettura romanica nel novarese, Stab. Tip. Cattaneo, Novara 1932

Fonti:

Fotografie cappella San Siro: archivio GAT 2013.

Data compilazione scheda:

29/04/2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

NOVARA : Museo Civico Archeologico

Storia del Museo:

Il Museo ebbe origine nel 1874 per volontà della “Società Archeologica per il Museo Patrio”; scioltasi questa nel 1890, i documenti e i reperti raccolti divennero proprietà del Comune che ne curò il riallestimento nel Palazzo del Mercato nel 1910. In seguito, 1’ampliamento delle collezioni indusse al restauro del Broletto (1926-1936) come sede più adeguata e rappresentativa. (Vedi scheda Broletto).

Per accogliere il Museo Civico e la Galleria d’Arte Moderna, donata al Comune nel 1930 da A. Giannoni, si eseguì un restauro generale degli edifici che vennero liberati radicalmente da secolari aggiunte architettoniche, e che furono poi reinterpretati “in stile” con sostanziali integrazioni, come lo scalone d’accesso all’Arengo, talune decorazioni in cotto, le colonnine e i capitelli delle trifore. Il museo fu ristrutturato nel 1980.

Dal 2011, in seguito alla ristrutturazione del Broletto, le collezioni non sono visibili; dovrebbero prossimamente essere musealizzate nel castello di Novara al termine dei lavori di restauro attualmente in corso.

Descrizione delle collezioni:

Le collezioni comprendono suppellettili e reperti diversi ritrovati dagli archeologi locali dell’Ottocento e anfore provenienti da scavi della soprintendenza archeologica in via Cavour nel 1970 . Documentano l’età più antica asce in pietra levigata (Neolitico), pugnali e punte di frecce in selce (Eneolitico), pugnaletti e spilloni (Tarda età del Bronzo), mentre alla fine del XIV e XIII secolo a.C. risalgono le urne cinerarie della Cultura di Canegrate la quale è diffusa in tutta l’area dell’Alto Ticino. Il suo nome deriva dalla località di Canegrate, presso Legnano, dove fu scoperta un importante necropoli. Urne decorate a falsa cordicella, vasi decorati a traslucido, fibule, situle, due elmi, oggetti domestici ed ornamenti testimoniano la Cultura di Golasecca (IX- IV sec. a.C.). Essa è testimoniata, nel Novarese, da centri distribuiti soprattutto nella zona dei laghi e lungo il fiume Ticino che, in questo periodo doveva costituire un importante via di comunicazione. Il periodo celtico (V-I sec. a.C.) è rappresentato da vasi sia lavorati al tornio lento e lisciati a stecca ed altri realizzati al tornio veloce, ben cotti e talora verniciati, sono inoltre visibili morsi per cavalli e lame.

L’agiatezza e lo sviluppo tecnico raggiunti dalle popolazioni novaresi in età romana sono riflessi nei balsamari e bottiglie di vetro colorato, nella ceramica fine da mensa e nei levigati specchi.

Introducono al Medioevo corredi funerari di guerrieri longobardi rinvenuti a Borgovercelli. Da antiche fondazioni religiose cittadine provengono invece le rare sculture preromaniche e romaniche. Degno di nota il Cristo benedicente, già murato nel Castello, di scultore padano del primo Duecento, e i due acroteri in forma di testa virile (1210 – 1220), posti in origine sul colmo del tetto dell’antico Palazzo del Comune.

Fonti:

Foto archivio GAT.

Data compilazione scheda:

12 dicembre 2002 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese