Provincia di Torino

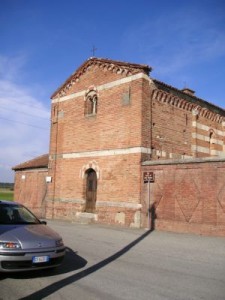

Brusasco (TO) : Chiesa di San Pietro Vecchio

Storia del sito:

E’ la chiesa più antica di Brusasco, e può essere considerata una tra le più importanti costruzioni in stile Romanico esistenti in Piemonte. Costruita nell’XI secolo (forse su una precedente struttura) venne abbandonata più volte nel corso dei secoli fino all’Ottocento.

Nel 1889 divenne monumento nazionale e fu oggetto di decisi interventi di restauro nei decenni successivi. È da tener presente che intorno al 1720 iniziarono i lavori per la costruzione di una nuova Parrocchia dedicata allo stesso Santo ma con l’aggiunta dell’appellativo di Apostolo (San Pietro Apostolo).

Il conte Cotti, circa due anni dopo, fece interrompere i lavori avendo acquistato il feudo di Brusasco da Vittorio Amedeo II. Egli opponeva resistenza alla costruzione della nuova parrocchia in pianura, perché voleva mantenere la vecchia chiesa che sorgeva più vicino al castello. La lite durò almeno trent’anni ma nel 1752 ripresero i lavori, segnando così il definitivo accantonamento della chiesa di San Pietro Vecchio.

Descrizione del sito:

La chiesa e disposta su un’unica navata.

Si possono osservare affreschi del XV secolo nel catino absidale e sulle pareti, tra cui spicca una Madonna con Bambino. Di particolare interesse sono l’abside e i capitelli di epoca altomedievale, aventi decorazioni zoomorfe.

Nella verifica sul campo del giugno 2010 si è notato lo stato di degrado in cui versa l’edificio: vi sono abbondanti deiezioni di uccelli sul pavimento all’interno; la parete esterna a nord è in stato di grave abbandono e confinante con un’area cimiteriale che presenta materiali di rifiuto, frammenti di lapidi e resti ossei di esumazioni infantili.

Informazioni:

La chiesa si trova nel cimitero. Info Comune tel. 011 9151101

Links:

http://it.wikipedia.org

Bibliografia:

CARAMELLINO C., San Pietro di Brusasco, fotografia di un monumento, pubblicato a cura dell’Unione pro Brusasco, 1983

PITTARELLO L. (a cura di), Le chiese romaniche delle campagne astigiane: un repertorio per la loro conoscenza, conservazione, tutela, Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, Asti, 1984; terza edizione aggiornata, Torino, 1998

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

13 settembre 2003 – aggiornam. 2010 e giugno 2013

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Brosso (TO) : Chiesa di San Michele Arcangelo e resti del Castello

Storia dei siti:

Brosso è situato in una valletta laterale dell’Alta Valchiusella. Il territorio fu popolato fin dalla preistoria e, secondo Catone, furono i Salassi, popolazione di origine celtica, a stanziarsi in quest’area. Essi impararono ad estrarre ferro e rame dai minerali che affioravano sulle pendici delle montagne. Dopo anni di guerre e di resistenza accanita, i Salassi dovettero soccombere alla conquista romana.

Si hanno notizie documentate su Brosso nel secolo XII, quando tutta la vallata rientrava nei possedimenti dei Conti San Martino di Castellamonte che costruirono il castello; ciò contribuì a dare importanza al luogo, tant’è vero che fino a tempi recenti, la Vallata intera era detta Val di Brosso, o “Valle de Broxa”. L’attività estrattiva proseguì anche in epoca medievale, e in alcuni documenti se ne fa cenno. I valligiani stanchi per le continue lotte che si svolgevano nel territorio e per la pesante oppressione di cui erano oggetto da parte dei conti di Brosso, detti Aimonini, si ribellarono in più riprese; una delle rivolte più sanguinose fu quella dei Tuchini che, nel 1386, partì proprio da Brosso estendendosi a tutto il Canavese e portando alla distruzione di numerosi castelli. La leggenda vuole che un popolano brossese, Antonio Capra, il quale non intendeva tollerare che il signorotto facesse valere lo “ius primae noctis” con la sua promessa sposa, abbia guidato gli abitanti della borgata all’assalto del castello e alla cattura del tiranno, rinchiuso poi in una botte e fatto rotolare lungo il pendio sottostante.

Gli abitanti di Brosso e di tutta la Valle, con la speranza di avere un appoggio contro lo strapotere dei feudatari, giurarono a più riprese fedeltà ai Savoia, chiedendo la loro protezione; ma le lotte continuarono per oltre un secolo portando carestie e miseria e determinando, in alcuni periodi, il decadimento dell’attività mineraria. Il 1 gennaio 1497 l’assemblea dei capifamiglia fissò le norme per lo sfruttamento delle miniere, nel quadro generale di un’attenta interazione fra l’attività mineraria e quelle agro-pastorali. Questi “Statuti Minerari”, scritti in latino con il titolo “Ordinamenta et Conventiones loci Brozi”, furono convalidati dal duca Emanuele Filiberto di Savoia ed ebbero successivamente numerose aggiunte; nel 1602, infine, furono tradotti in italiano, continuando ad essere validi per molto tempo.

Nei secoli più recenti, la vita di Brosso è sempre stata strettamente legata all’attività mineraria e metallurgica; i siti lungo il corso del torrente Assa offrono oggi una testimonianza delle opere che servivano ai minatori ed ai mastri ferrai. Nel 1700 la Valchiusella fu la principale fornitrice di ferro di Casa Savoia, ma, verso la fine del secolo, la tecnologia dell’altoforno soppiantò quella del basso fuoco, detta “alla brossasca” nella produzione del ferro ricavato dall’ematite, provocando il decadimento della metallurgia brossese. L’attività mineraria si orientò alla ricerca e all’utilizzo della pirite (solfuro di ferro) per fabbricare il vetriolo verde, usato per tinture, e poi, verso il 1830, per produrre acido solforico. L’attività estrattiva si modernizzò e vennero costruite nuove strutture. Le miniere furono chiuse nel 1964 quando l’estrazione del minerale, fatta con metodo ormai obsoleto, assunse costi superiori rispetto all’importazione dall’estero. Oggi Brosso organizza annuali mostre mineralogiche (1/15 agosto) ed ha avviato il progetto di un museo permanente.

L’edificio della CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO, la cui presunta costruzione risale intorno all’anno mille, è il più vecchio della vicaria e della vallata. Si dice che l’edificio sia sorto sulle rovine di un preesistente tempietto romano dedicato al Sole. Se ne hanno notizie certe dal XIV secolo, fu consacrata nel 1545. Fu definitivamente trasformata nel XVI secolo in un edificio di stile gotico rustico e ancora ampliata nel 1700. Nel 1907-8 fu realizzato un restauro con decorazione totale della chiesa; rifacimento del pavimento; rinforzo ai muri esterni e interni, tetto e campanile.

Descrizione dei siti:

La sobria facciata romanica della chiesa di San Michele è ornata da un pronao sostenuto da due eleganti colonne con gradinata e da un affresco con san Michele, recentemente restaurato.

L’interno della chiesa, a unica navata con nove altari, si presenta vasto, molto decorato e dalle ricche pitture, con la navata semigotica e il presbiterio barocco. Conserva un affresco, eseguito probabilmente verso la seconda metà del XVI secolo e ora molto danneggiato, che raffigura la Morte scheletrica con la vanga.

Sullo stesso poggio ove trovano sede la chiesa e, più in basso, il cimitero, si intravedono, di fianco a quest’ultimo, spessissime mura, ora coperte di boscaglia, a testimonianza dell’antico CASTELLO che appartenne ai Conti di Brosso. Le sue mura si estendevano per oltre sessanta metri in lunghezza e per quindici di lato; quaranta metri della lunghezza erano occupati dal vero fabbricato, del quale sottoterra è ancora conservato un ampio salone (per ragioni di sicurezza, le sue entrate sono state bloccate). II resto dell’area era destinato alla torre che aveva forma rotondeggiante, con un diametro interno di 7 metri.

Informazioni:

Sull’altura a fianco del paese, in posizione panoramica, sorgono la chiesa parrocchiale e i ruderi del castello. Info Comune tel. 0125 795158

Links:

http://www.comune.brosso.to.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Brosso

Fonti:

Notizie e fotografia in alto tratte dal sito del Comune. Fotografia in basso da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

29/01/2008 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Borgone di Susa (TO) : “Castlas”

Storia e descrizione del sito:

Borgone, nel tardo Medioevo, era costituito da due insediamenti distinti: Villa Nova e Villa Vetula. Benché Villa Nova compaia in alcuni documenti già nel 1277, non vi sono notizie della torre prima del Trecento e nulla sappiamo su chi la costruì e l’abitò prima del 1426, quando viene citata nei documenti ufficiali. La costruzione è circondata dai resti di altri edifici addossati ad essa: ciò significa che non si trattava di una semplice torre di vedetta, bensì di una vera e propria casaforte, centro di una piccola signoria locale. I ruderi della torre di Borgone sono chiamati dalla popolazione locale “Castlas”; come “Castellazzo” è invece ricordata dalla cartografia settecentesca, quando la torre era già in rovina.

La torre ha pianta rettangolare e misura m 9,50 x 5,90; la sua altezza va da 6 a 8 metri. La muratura è in ciotoli e scapoli di pietra, più accurata negli spigoli, e con segni di varie riprese murarie.

Informazioni:

I resti dominano, dall’alto di un poggio, l’abitato di Villa Nova. Info Comune tel 011 9646562

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune, in basso da www.provincia.torino.gov.it, sito non più attivo dal 2015.

Data compilazione scheda:

30/10/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Borgone di Susa (TO) : Insediamento preistorico di San Valeriano

Storia e descrizione del sito:

Il sito fu messo in luce nel 1983 – durante gli scavi condotti dal Dott. Aureliano Bertone con la collaborazione del Gruppo Archeologico Torinese. L’area particolarmente accidentata ed il deposito fortemente inclinato non hanno consentito il ritrovamento di strutture d’abitato. I reperti rinvenuti sono comunque di grande importanza per la comprensione delle strategie insediative dell’uomo preistorico nella Valle di Susa.

Sono attestate due fasi d’occupazione della rupe: la prima ad inizio del IV millennio a.C., la seconda sul finire del III millennio.

Descrizione dei ritrovamenti:

Appartengono al neolitico numerosi vasi a bocca quadrata a quattro beccucci i quali si collocano nello stile “meandro-spiralico” della omonima Cultura di tradizione padana. Si riconoscono soprattutto scodelle a fondo piatto, talora decorate con un motivo orizzontale a “filo spinato” sotto l’orlo. I vasi d’impasto grossolano sono tutti a bocca circolare. Sono venute alla luce anche due pintadere cilindriche, una delle quali segnata con excisioni spiraliformi mentre l’altra a cerchi concentrici. Sono attribuibili alla seconda fase d’occupazione i resti di un bicchiere campaniforme di stile “Marittimo” o “Internazionale”, decorato a fasce di linee oblique parallele impresse con un pettine. Altri otto frammenti sono pertinenti a uno-due bicchieri campaniformi stile “All-Over-Corded” decorati con linee orizzontali, a zig-zag e con triangoli, sempre impressi con un pettine.

Luogo di custodia dei materiali:

I reperti sono conservati presso il museo Archeologico di Torino e presso il museo di Chiomonte.

Informazioni:

Il sito non è visitabile. L’insediamento è localizzato sulla sommità della coltre detritica di una rupe, adiacente al basso versante sinistro presso l’abitato di San Valeriano di Borgone di Susa.

Bibliografia:

A. BERTONE, Aspetti del neolitico in Valle di Susa, in Atti della XXVI Riunione Scientifica di Preistoria, Firenze 1985; AA.VV., Segusium 25, Società di Ricerche e Studi Valsusini

GAT-CorsoProped_04_PiemontePreistorico_1997_web

Data compilazione scheda:

30 novembre 2000 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Borgone di Susa (TO) : Il “Maometto”: bassorilievo del II-III secolo

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

In un boschetto di acacie fra Borgone e San Didero, è visibile ancora oggi un bassorilievo figurato iscritto, scolpito in loco, sul lato nord di un gigantesco masso franato dalla vicina parete montana. A forma di tempietto misura cm. 80 x 65 e reca sul frontone triangolare (cm. 18 x 65) tracce di un’iscrizione latina su tre righe, ormai indecifrabile a causa della corrosione atmosferica. La forma delle lettere fa supporre una datazione al II-III secolo. L’ultima riga, la più sicura, ci dice che si tratta di un ex-voto ad una divinità. Sono infatti ancora visibili le lettere V M che possono essere interpretate come V(OTUM) M(ERITO). V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) secondo altri. Nel rettangolo dell’edicola, sopra una base quadrata, forse un altare, è raffigurato un personaggio maschile, frontale, dall’aspetto sproporzionato, a braccia aperte alzate, vestito di una tunica stretta alla vita. Dietro il corpo si distingue un mantello drappeggiato che discende dalle spalle e si raccoglie a sinistra lasciando libere le braccia. Sul lato destro, ai suoi piedi, è individuabile un animale rivolto verso di lui, probabilmente un cane.

L’opera è conosciuta come “Maometto”, nome da attribuire alle credenze popolari della Valle di Susa, che fanno risalire ai Saraceni tutte le opere antiche e le tradizioni di cui non si conosce l’origine. Sarebbe interessante identificare il personaggio scolpito, anche per meglio interpretare la funzione del luogo: varie sono state le ipotesi, tutte ancora da verificare. La scena dell’uomo con il cane fa pensare a un monumento funerario, dato l’uso assai comune di ritrarre col defunto il compagno di caccia o l’animale favorito. Ostacolo a questa interpretazione sono però l’iscrizione dedicatoria del frontone e il piedistallo. In base alle tracce dell’iscrizione il Doro avanzò l’ipotesi del carattere dedicatorio dell’opera, e pensò all’identificazione con il dio Vertumnus, di tradizione italica, personificazione del rinnovamento agricolo stagionale nella mitologia latina provinciale, spesso rappresentato in compagnia di un cane. Effettivamente nella terza riga dell’iscrizione sembra di poter leggere le lettere …E…TU…NUS. Il Ferrua propendeva invece per un’attribuzione al dio Silvano, divinità agreste, frequentemente ritratto con l’attributo del cane: numerose dediche a lui rivolte sono state trovate soprattutto nelle regioni romane IX e XI. Il Ferrua leggeva le lettere NO, davanti alle quali credeva di individuare anche le tracce di VA. Quindi Sancto Silvano è la sua lettura. Il Carducci pensava di riconoscervi Giove Dolicheno che cavalca un toro. Si tratta di una divinità di origine asiatica, il cui culto si sviluppò specialmente nell’ambiente legionario e nei posti di frontiera romani, intorno al II secolo dell’Impero. Giove Dolicheno era uno dei titoli con cui il Padre degli Dei era venerato presso i soldati, e tale culto si diffuse con gli spostamenti delle legioni nelle varie zone di confine. Doliche era infatti una cittadina della Commagene (paese ai confini fra la Siria romanizzata e la Persia sasanide) in cui esisteva un famosissimo tempio a Giove (detto perciò Dolicheno). L’ipotesi del Carducci sembra avvalorata da alcuni ritrovamenti effettuati sull’altura del masso erratico: una decina di monete, prevalentemente degli Antonini, e una piccola aquila di bronzo del tipo che si ritrova comunemente sotto le immagini del Dolicheno. Il bassorilievo doveva essere in rapporto con una via esistente, dal momento che questi monumenti erano predisposti per essere visti dai viaggiatori. Il Carducci si spinge anche a un’interpretazione generale della zona, caratterizzata da una strettoia nata da un masso erratico precipitato vicino alla parete rocciosa, e considera la sommità del masso come un punto strategico di osservazione e di controllo di un lungo tratto della via delle Gallie. La sua ipotesi di “posto di frontiera da identificarsi forse con quel ad Fines ricordato negli Itinerari” è però azzardata.

Restano ancora inspiegabili i segni incisi nelle rocce sovrastanti: tre grosse macine incompiute ancora attaccate alla parete della roccia, e numerose coppelle che hanno fatto attribuire alla località anche il carattere di zona sacra, forse legata a particolari cerimonie stagionali. La parte superiore del masso stesso è ricoperta da uno strato di terreno vegetale su cui crescono arbusti e specie erbacee non più comuni nella zona. Inoltre nel punto centrale di questa piattaforma venne in luce una sepoltura con lo scheletro deposto nella nuda terra, senza copertura, ma con una fila di lastroni per ogni lato, paralleli alla lunghezza del corpo. La sepoltura sembra attribuibile ad epoca preromana, 3.000-3.500 anni fa, nonostante le difficoltà di datazione derivanti dalla mancanza di corredo. Allo stesso periodo sono forse da riferire diversi fori a nicchia scavati nella parete rocciosa che fronteggia il masso. Sono buchi di grandezza variabile da 10 a 20 cm, tondeggianti, più larghi internamente, destinati a ricevere offerte, secondo la prassi di origine preromana. Un piccolo cenno va fatto anche alle strutture murarie individuate nell’area limitrofa, verso Ovest. Costruite a secco con pietre di dimensioni e forme alquanto irregolari, sembrano essere state realizzate tra la fine dell’Età del Bronzo e la prima fase dell’Età del Ferro, all’incirca nel II millennio a.C. È possibile che il carattere religioso del luogo abbia avuto seguito dall’età preistorica all’epoca romana, e ancora in epoca recente con la credenza nelle “masche” e la fama di regione infausta. Poco distante sono stati rinvenuti anche frammenti ceramici e tegole di età romana, vetri, lucerne, bronzi, monete di II-III d.C. e un tratto di strada.

Informazioni:

In regione Maometto, raggiungibile dalla strada secondaria per San Didero.

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., 2001, I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, pp. 85-88

BRECCIAROLI TABORELLI L., 1992, L’iscrizione rupestre di “Maometto” presso Borgone di Susa (Alpi Cozie), in “Rupes Loquentes, Atti del Convegno Internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia” (1989), Roma, pp. 33-48

FERRUA A., 1971, Nuove osservazioni sulle epigrafi segusine, in “Segusium”, VIII, p. 42

CARDUCCI C., 1968, Arte romana in Piemonte, Torino, p. 21

DORO A., 1947, Bassorilievo romano inedito in Val di Susa, in “Bollettino SPABA”, nuova serie, I, pp. 15-19

Data compilazione scheda:

13 ottobre 2002 – aggiornam. 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gabriella Monzeglio – Gruppo Archeologico Torinese

Borgone di Susa (TO) : Cappella di San Valeriano

Storia del sito:

La cappella, la cui origine risale al XI – XII secolo, è stata restaurata a partire dal 1970, recuperando gravi danni al pavimento e al tetto causati da anni di abbandono e dalla crescita di un albero all’interno dell’edificio.

Descrizione del sito:

L’edificio è a pianta rettangolare con abside che presenta tre monofore. La struttura esterna ha evidenti caratteristiche romaniche.

All’interno conserva lacerti di un affresco absidale raffigurante Cristo Pantocratore benedicente. Oggi non presenta arredi, ma in alcuni documenti del 1700 si parla di tre statue dei santi Tiburio, Valeriano e Cecilia, di candelieri e di una croce.

Informazioni:

in frazione San Valeriano

https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/borgone-susa/borgone-di-susa-cappella-di-san-valeriano

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Borgone_Susa

Fonti:

Fotografie tratte nel 2014 dal sito www.provincia.torino.gov.it, non più attivo dal 2015.

Data compilazione scheda:

06 agosto 2010 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Borgomasino (TO) : Pera Cunca

Storia del sito:

La “pera cunca” è uno dei massi-altare più noti del Canavese. Con tale nome si designano pietre recanti incise cavità più o meno profonde, collegate tra loro da canaletti, che potrebbero in qualche modo essere state utilizzate per riti sacrificali.

Generalmente tali massi non sono databili, e se lo sono possono appartenere a culture che con quella celtica hanno pochi punti in comune; inoltre ci sono abbondanti prove di quanto i riti genericamente “pagani” siano stati praticati molto avanti nell’età cristiana. La rivelazione della presenza di tale masso fu fatta intorno al 1920 al Soprintendente di quel tempo e fu definita, negli anni successivi, un “masso-altare”. Le coppelle canalizzate e la vasca centrale ben si adattano ai culti che prevedono libagioni su pietre sacre a forma di altare, più volte descritte dai cronisti di età romana riferendosi ai popoli indigeni preesistenti nel Nord Italia. È comunque necessario muoversi con cautela su tali informazioni classiche, poiché senza un riscontro archeologico può essere facile arrivare a conclusioni affrettate o erronee.

La pietra, un masso erratico, era già nota da tempo e veniva chiamata tradizionalmente dagli abitanti “Pera Cunca” ossia “Pietra Conca o Concava”. Essa si trova sulle pendici più meridionali dell’Anfiteatro morenico di Ivrea tra le ultime colline che testimoniano la massima estensione a sud della lingua glaciale. È probabile che sia quest’ultimo il responsabile della presenza in loco della pietra, che la depositò quando il ghiacciaio iniziò a ritirarsi.

Numerosi massi costellano la zona resa brulla dalle colline moreniche, ma nessuna altra pietra presenta incisioni interessanti o di un certo significato. Solamente il complesso di incisioni del Bèc Renon (il sito, sopra Quincinetto a più di 1900 metri di quota, che ha restituito qualche frammento ceramico della tarda Età del Ferro) sembra avere qualche analogia nella lavorazione delle coppelle.

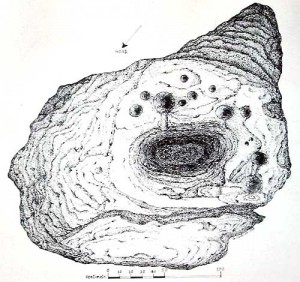

Storia e descrizione del sito:

La pietra incisa ha una forma vagamente cilindrica, avente un diametro di circa due metri ed un’altezza media di 60 cm.

La parte interna è dominata da una grossa cavità di forma grossolanamente ovale. Le venature caratteristiche della pietra rivelano un’origine metamorfica. La pietra infatti è un micascisto con estese inclusioni di quarzo ed è abbastanza comune nella zona. Un po’ meno comune invece è la forma generale del masso che non appare, ad un esame superficiale, essere stata modellata artificialmente. È probabile, anzi, che proprio tali caratteristiche (la forma cilindrica e la vasca centrale) le abbiano conferito un posto “speciale” rispetto alle altre pietre circostanti.

Informazioni:

La pietra si trova nella località chiamata Lusenta (o Lucenta probabilmente da “lucus” bosco), a nord-est dell’abitato, immersa nei boschi di querce e castagni, tra i comuni di Borgomasino, Caravino e Cossano, proprio nei pressi del triplice confine. La localizzazione è approssimativa.

Links:

http://www.gruppoarcheologicocanavesano.it/la_pera_cunca.html

http://www.rupestre.net/tracce/?p=3754

Fonti:

Fotografie dal sito www.rupestre.net.

Data compilazione scheda:

09/03/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Borgomasino (TO) : Necropoli longobarda di Cantarana

Storia del sito:

Tra il 1887 e il 1893 in regione Cantarana, venne scoperta, in coincidenza con una cava di argilla, una estesa necropoli longobarda di oltre 90 tombe con ricchi corredi.

Nel 568 D.C. i Longobardi invasero l’Italia. In questa impresa vennero aiutati da genti da loro assoggettate come i Bulgari, che si insediarono in prevalenza nell’area intorno al Ticino.

Nell’ultimo quarto del VI secolo, epoca dello stanziamento Longobardo, in Borgomasino esisteva probabilmente una zona fortificata nel luogo in cui sorge l’attuale castello. Gli studi più recenti sembrano propendere per la presenza in zona, già in epoca tardo antica, di una stazione di tappa militare, probabile stanziamento di cavalleria sarmata, lungo la strada da Eporedia (Ivrea, dove vi era una prefettura sarmata) a Quadrata (sita alla confluenza della Dora con il Po).

Non si hanno reperti sull’insediamento che ha originato la necropoli, ma si sa che il nucleo attorno all’antica parrocchiale di Borgomasino si chiama ancor oggi Sale, (termine di derivazione longobarda) e nei documenti altomedievali il paese è detto “Castrum Bulgari”. La “Sala” era il luogo di fermata della “Fara” longobarda (gruppo migrante, lignaggio famigliare, distaccamento militare basato sul gruppo famigliare) e la presenza dei due toponimi suggerirebbe una presenza di Bulgari in questo territorio.

La frammentarietà della documentazione e l’antichità del rinvenimento non hanno consentito una precisa analisi archeologica, comunque questa resta una delle più grandi necropoli longobarde in area padana.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nelle sepolture dei guerrieri venero ritrovate oltre 30 lame, “spate” e “sax”, punte di lancia, speroni, umboni di scudo, fibbie e una croce in lamina d’oro sbalzata. Vennero ritrovati resti di cavalli, a testimonianza di pratiche che sono state reperite anche altrove, come nella necropoli di Collegno (TO).

Nelle sepolture femminili furono trovati bracciali in bronzo, orecchini in filigrana d’oro e collane con vaghi in terracotta smaltata.

La necropoli ha reso anche parecchi vasi in ceramica con decorazione stampigliata su pasta molle e uno in pietra ollare.

Bibliografia:

NEGRO PONZI MANCINI M., La necropoli longobarda di Borgomasino, in Archeologia e Arte nel Canavese (a cura di B. Signorelli e P. Uscello), Atti del Convegno (Torino-Ivrea, settembre 1998), , n.s. L, (1998, ma 2000), 41-76.

CIMA M., Uomini e terre in canavese tra età Romana e Medioevo, Ed. Nautilus, Torino, 2003

Data compilazione scheda:

01/10/2007 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Borgomasino (TO) : Castello

Storia del sito:

Il castello ha origini molto antiche, infatti i primi documenti che parlano di questa costruzione risalgono all’XI secolo, quando Guido, Conte di Pombia, comprò da Ardissone le proprietà della zona di Ivrea. In questi documenti il castello è chiamato “Castrum Vetus”, per distinguerlo dal castello di Torrazza, costruito nello stesso periodo, ma chiamato “Castrum Novum”. Il castello è stato edificato sul confine tra i territori di Ivrea e Vercelli per ragioni difensive e fu sovente teatro di guerre tra i due paesi.

Nel 1361 Bartolomeo di Masino vendette ad Amedeo di Savoia il paese di Borgomasino, mantenendo unicamente la proprietà del castello. I rapporti tra il Conte di Masino e quello di Savoia si aggravarono e il Conte decise di fortificare la zona circostante il castello; queste lotte si conclusero alla fine del XIV secolo e i Conti di Masino furono infeudati prendendo il titolo di Conti di Masino di Borgomasino. I documenti conservati, dal XIV al XVII secolo, testimoniano la presenza di numerose dispute tra i conti Valperga di Masino e i Conti di Borgomasino, che avevano delle proprietà e il titolo nobiliare. Questi atti dimostrano che nel XVI secolo l’edificio era composto dal castello, dotato di due torri, e dalla Chiesa di San Salvatore.

Una planimetria redatta nel 1757 dall’architetto Tommaso Prunotti di Torino ci mostra una descrizione della struttura del castello. Ci sono due castelli messi in evidenza: il primo, che si trova a mezzogiorno, apparteneva a Francesco Antonio Valperga; il secondo, che si trova a mezzanotte, era del Conte Carlo Francesco Valperga di Masino.

Nel 1818 un crollo danneggiò gravemente il castello. Nel 1845 la famiglia dei Conti Valperga di Masino si estinse e i Conti Masino di Borgomasino ereditarono il titolo di Conti Valperga di Masino. In seguito una parte del castello a mezzogiorno fu donata alle suore per installarci un asilo, e una parte alla Parrocchia di San Salvatore.

Verso il 1870 si edificò sull’antica struttura posta a mezzanotte una villa residenziale, progettata dall’architetto Siniscalchi di Torino secondo il volere del Conte Luigi Valperga di Masino. Il castello così trasformato è rimasto proprietà dei Conti Valperga di Masino fino alla metà del 1989 quando fu acquistato e restaurato dagli attuali proprietari che lo hanno aperto alle visite e trasformato in Bed and Breakfast.

Descrizione del sito:

Oggi il castello è una splendida villa ottocentesca; delle strutture medievali sono rimaste solo una torre a pianta quadrata e gli edifici rustici che non sono ancora stati restaurati. La torre, costruita in mattoni, presenta aperture irregolari e fregi in cotto a delimitare l’ultimo piano e il bordo sotto il tetto.

Il castello è dotato di un grande parco.

La CHIESETTA DI SAN SALVATORE appartiene alla Chiesa dal secolo XV; restaurata nel 1992, conserva di originale solo il campanile e parte dell’abside.

Informazioni:

Nel centro storico, di proprietà privata. Tel. 335 5917291 oppure 0125 770181

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Borgomasino

Fonti:

Notizie tratte nel 2006 dal sito http://www.castellodiborgomasino.it, non più attivo nel 2014.

Fotografia da wikimapia.

Data compilazione scheda:

17/03/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Borgiallo (TO) : Cappella di San Giacomo

Storia del sito:

La struttura originaria – con facciata aperta – risale presumibilmente alla metà del XV secolo. Questo tipo di struttura potrebbe far pensare ad una cappella che aveva tra le funzioni principali quella di ospitare le processioni funebri dalle frazioni più lontane verso il luogo di sepoltura in paese.

In seguito la cappella fu dotata di una cancellata lignea. Nel XVIII secolo la cappella fu ampliata e fu costruito il portico anteriore.

Nel corso dei secoli la cappella fu intonacata e dipinta diverse volte, sia all’interno che all’esterno, coprendo antichi e preziosi affreschi. Si tratta di affreschi quattrocenteschi messi in luce dalle opere di restauro eseguite a cura del “Comitato per il restauro e la conservazione della Chiesa di San Carlo” con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT. Purtroppo le condizioni di degrado raggiunte dalla cappella hanno rovinato molta parte di affreschi pregevoli.

Descrizione del sito:

La piccola cappella è preceduta da un portico retto da due grosse colonne cilindriche. L’edificio è coperto da un tetto a due falde con capriate.

Sulla facciata triangolare della cappella sono visibili frammenti dell’affresco raffigurante una Annunciazione di pregevole fattura: un nastro annodato lega l’Angelo con la Vergine.

All’interno della cappella è visibile un affresco quattrocentesco sulla parete di fondo che rappresenta la Crocifissione con la Madonna e san Giovanni e, ai lati, san Sebastiano, ritratto come un giovane con una bella piuma di fagiano svettante, e san Rocco (o san Giacomo) in veste di pellegrino con bordone e conchiglie.

Sulla volta è emersa un bellissima immagine di Cristo fra i simboli degli Evangelisti. Di grande interesse iconografico è la serie degli Apostoli alle pareti, purtroppo in gran parte perduta.

La CHIESA PARROCCHIALE DI BORGIALLO, DEDICATA A SAN NICOLAO, sorge isolata dal capoluogo, nel fondo valle, in quanto era – ancora nel secolo diciannovesimo – la chiesa su cui gravitavano i paesi limitrofi. Fu ricostruita sopra un tempio primitivo, di probabile origine romanica, attestata dalla presenza del CAMPANILE, ancora ben conservato. La massiccia torre campanaria, infatti, reca nella parte inferiore gli indubbi segni dello stile romanico, fiorito nel secolo undicesimo: si notano le lesene ben evidenziate, tracce di bifore e monofore, ora otturate, e tutta la serie di archetti pensili. Nel 1863 venne sopraelevata la navata principale, in origine a capriate.

Informazioni:

La cappella si trova poco prima dell’abitato di Borgiallo, a sud-ovest, in prossimità della strada provinciale che proviene da Cuorgnè. Comune tel. 0124 690001

Link:

http://www.comune.borgiallo.to.it

Bibliografia:

COMITATO SAN CARLO (a cura di), Chiesa di San Carlo. Borgiallo (To). Note storiche, ricordi e appunti sul restauro, Borgiallo 1997

BERTOLOTTO C., Gli affreschi del maestro di Borgiallo, in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”. N. 11-12(1998), pp. 101-107

ROSSANA A., La cappella campestre di San Giacomo a Borgiallo, in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”.N. 11-12 (1998), pp. 95-100

FERRERO F.G., Il Medioevo delle Alpi. Itinerario turistico in Alto Canavese, Cuorgnè, Comunità Montana Alto Canavese, 2000

FERRERO F.G.; FORMICA E., Arte medievale nel Canavese, Ivrea, Priuli & Verlucca, 2003

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

15/05/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese