Provincia di Torino

Pavone Canavese (TO) : Incisioni rupestri del Monte Appareglio

Storia del sito:

Sulla cima e sui pendii del Monte Appareglio vennero ritrovati cocci di ceramica grezza protostorica. Recenti indagini hanno evidenziato un abitato affacciato sull’antico corso della Dora Baltea, occupato continuativamente dal X sec. a.C. (Bronzo finale) sino all’età del Ferro, cui risalgono ceramiche e frammenti di bucchero. L’abitato venne abbandonato con la riorganizzazione del territorio legata alla fondazione di Eporedia.

In alcuni gruppi di rocce sono presenti petroglifi, soprattutto coppelle. Alcune incisioni sono state scoperte e segnalate dal Gruppo Archeologico Canavesano.

Descrizione del sito:

I gruppi di rocce incise più interessanti sono due.

Un piccolo blocco di roccia dioritica, a quota 340 m, con superficie sommitale piana immediatamente a fianco del sentiero presenta 19 coppelle a sezione conica o convessa e 2 vaschette ellittiche. Le coppelle sono di dimensioni medie, ravvicinate tra di loro e presentano una sezione convessa regolare, non molto profonda (tipica forma compatibile con esecuzione tramite strumento litico). Alcune coppelle-vaschette sono ellittiche. La n. 15 potrebbe essere un’incisione pediforme. Sette coppelle sono allineate lungo il bordo esterno della roccia. La roccia è una delle due con maggiore concentrazione di coppelle. Altre coppelle isolate si trovano lungo il sentiero, pochi metri a monte.

A quota 320, un blocco pseudo-parallelepipedo suddiviso in tre piani a causa della naturale fratturazione, sulla cui superficie superiore, in origine piana, ora in parte inclinata, si notano 22 coppelle, medie, uniformi, regolari, a sezione convessa e lievemente conica.

Informazioni:

Il rilievo di Monte Appareglio, Paraj Auta, cioè alta parete di roccia, si erge per m 356 ad est dell’abitato. Le incisioni sono sul versante sud-occidentale. (Cartina con indicazione approssimativa.)

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar20.htm

Bibliografia:

GRUPPO ARCHEOLOGICO CANAVESANO, Materiali preistorici nell’anfiteatro morenico di Ivrea, “Archeologia Uomo Territorio”, n. 12, 1993.

AA.VV., Antichi segni sulla roccia. Mille e una coppella tra Paraj Auta e Canavese. Ed. Gruppo Archeologico Canavesano, Ivrea, 2006 MANDOLESI A.,Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Editurist, Antichità e Arti Subalpine e Fondaz. Cassa Risparmio di Torino, Torino, 2007

Fonti:

Fotografie dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

20/07/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Pavone canavese (TO) : Castello e Ricetto

Storia del sito:

Pavone fu insediamento umano attestato sin dall’età del Bronzo, documentato in epoca romana e sviluppato nel medioevo; nel suo territorio transitava la strada che da Eporedia (Ivrea) portava ad Augusta Taurinorum (Torino). Durante le invasioni degli ungari e dei saraceni a Pavone, intorno alla Chiesa romanica di San Pietro (X–XI secolo), fu costruita una cinta muraria, alta 4-5 metri, con all’interno alcuni edifici; questo era il primo nucleo del ricetto cioè il rifugio, ricovero, luogo fortificato dove gli uomini del contado tenevano al sicuro i raccolti e vi portavano in caso d’allarme la famiglia, gli animali e gli strumenti d’uso quotidiano.

Il 9 luglio dell’anno 1000 l’imperatore Ottone III di Sassonia concesse al vescovo d’Ivrea una giurisdizione sul territorio circostante la città comprendente anche Pavone. I Vescovi, nel secolo XI, fecero costruire fuori le mura una grande torre (dongione o mastio). L’area contenuta tra queste mura era di circa due ettari (lunga 200 metri circa da nord a sud e larga 60 metri da est a ovest). I vescovi si impegnarono, nel corso dei secoli, in numerose opere di ampliamento e fortificazione dell’insediamento: nel XII secolo aggiunsero al maschio un edificio composto da due piani dei quali il pianterreno era usato come stalla e il primo piano come residenza.

La costruzione venne abbellita nel secolo successivo e tra il 1326 e 1346 fu edificata anche una nuova ala a nord, caratterizzata da finestre ad arco acuto e da una torre-porta avente la funzione d’ingresso. Alla fine del XIV secolo ci furono dei nuovi interventi architettonici che riguardarono i torrioni a pianta circolare, inseriti nella cinta esterna, ed altre sale aggettanti verso l’area del cortile. Nel XV secolo venne costruito un muro merlato a divisione tra il cortile (del Vescovo) e la parte rustica (dove si trova la chiesa, allora di proprietà della popolazione locale). Vennero anche eseguiti alcuni restauri nelle cucine e costruita una scala a chiocciola interna.

Nel 1688 il duca Vittorio Amedeo II tenne accampamento militare tra Pavone e Romano e soggiornò nel castello di Pavone. Successivamente, nel corso del 1700, il castello fu abbandonato al degrado. Nel 1870 il castello venne espropriato dallo Stato italiano. Nel 1885 il portoghese Alfredo d’Andrade (architetto, viaggiatore, pittore, incisore e creatore, l’anno precedente, del Borgo Medioevale di Torino) acquistò il castello al prezzo di 7000 lire ed iniziò i lavori di restauro.

Storia e descrizione dei siti:

LA RICOSTRUZIONE DEL D’ANDRADE. L’architetto dedicò trent’anni della sua vita al castello, ne studiò le origini e lo ricostruì secondo le linee architettoniche degli edifici medievali piemontesi. Il castello oggi presenta alte torri quadrate e mura merlate, un arioso cortile con un bel pozzo, un giardino; nel parco vi è la chiesetta romanica di San Pietro. Stanze e saloni furono affrescati e decorati secondo le indicazioni del d’Andrade. Nel corso dei lavori, sulla collina nei pressi del castello, vennero scoperte alcune tombe e materiale di epoca romana, probabilmente resti di edifici, che però in seguito andarono distrutti. I lavori d’innalzamento della torre (dongione o mastio) terminarono nel 1915, anno della morte di Alfredo d’Andrade. Il figlio Ruy terminò i vari lavori di restauro rimasti incompiuti e nel 1924 fece costruire due tombe nella chiesa di san Pietro e nel 1926 vi fece traslare le salme di Alfredo d’Andrade e della moglie Costanza Brocchi. Fece anche sistemare gli affreschi, strappati 20 anni prima dal castello di Strambino.

Dal 1992 il castello di Pavone, è stato ristrutturato e trasformato in un hotel, ristorante e centro congressi.

IL RICETTO, localmente detto al plurale Ij Ruset, è situato nella parte alta del paese, a ridosso del castello. Restano ancora numerose cellule risalenti al XIV secolo e tuttora conservate allo stato originario. È pure ben conservata una delle torri-porte di accesso, a pianta quadrata.

Informazioni:

Il castello sorge su una collina che domina il borgo antico, di proprietà privata, tel. 0125 672111

Edifici del ricetto: info Comune tel. 0125 51445

Links:

http://www.comune.pavone.to.it

http://www.castellodipavone.com/

Bibliografia:

RAMELLA P., Castelli, torri, borghi e ricetti nel Canavese, Ivrea, 1986

RAMELLA P., Medioevo in Ivrea e canavese: castellani, armi da fuoco, mura di città, castello di Pavone, Ed. Bolognino, Ivrea, 2003

Fonti:

Fotografia da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

08/03/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Pavone Canavese (TO) : Cappella di San Grato

Storia del sito: Costruita sulle propaggini sud della Paraj Auta (vedi scheda “Pavone Canavese (TO) : incisioni rupestri sul Monte Appareglio”), la chiesetta, di cui si ha notizia già intorno al 1100, fu originariamente dedicata a San Giovanni di Quarto e solo il 7 settembre 1585, dopo un pellegrinaggio della comunità locale che si affidò a san Grato implorando la cessazione della peste, cambiò l’intitolazione. La cappella e anche il culto di san Grato, taumaturgo, a Pavone sono antichissimi e si ritiene che rappresentino l’opera di evangelizzazione della Chiesa verso la popolazione locale; infatti, sui monti di Pavone, è accertata la presenza di popolazioni a partire dall’età del Bronzo finale (X secolo a.C.) sino all’età romana. In origine l’unica navata era dotata di due campate a cui ne fu aggiunta un’altra nel XVII secolo, mentre nel secolo successivo fu edificato il campanile. La cappella viene descritta nel 1731 dal Curato di Pavone e viene indicato che, attigua alla cappella, a nord-est, c’è una casa con quattro stanze e due “crotte” (cantine). Questo edificio era abitato dal romito al quale era delegata la cura della chiesa e la coltivazione del vigneto e dei boschi attigui. La presenza del romito è attestata ancora all’inizio del ‘900. Sono in corso restauri dell’edificio.

Descrizione del sito: La cappella, con annesso Romitorio, si presenta oggi con una facciata barocca intonacata, l’abside è esternamente rettangolare, in pietra a vista come le pareti laterali. All’interno sono conservati pregevoli AFFRESCHI del 1424, opera di “Jacobus pictor civis Yporegie”, Giacomino da Ivrea: ai lati dell’altare le figure di san Pietro con la chiave del Paradiso e di sant’Andrea con la croce omonima (patroni di Pavone). Altri frammenti si notano nell’abside, dopo che venne tolta un’intonacatura successiva. La Cappella di San Grato conserva inoltre affreschi e dipinti di epoca più tarda, di buona fattura.

Informazioni: Comune tel. 0125 51445 oppure 0125 51009

Links:

http://www.comune.pavone.to.it/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavone_Canavese_Cappella_San_Grato_1.JPG

Bibliografia:

FERRERO F.G.; FORMICA E., Arte medievale in Canavese, Priuli & Verlucca Editori, Scarmagno (TO) 2003

Fonti:

Fotografie: in alto da commons wikimedia; in basso dal sito www.distrettoeporediese.it, non più attivo nel 2020.

Data compilazione scheda:

19 dicembre 2011 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Parella (TO) : torre medievale

Storia del sito:

Il castello di Parella, citato fin dal secolo XI, è situato in posizione eccellente sotto il profilo strategico. Il nucleo antico del castello apparteneva alla casata dei San Martino che nel 1260 si scisse nei rami di Loranzè, Parella e Castelnuovo. Il castello probabilmente venne molto danneggiato nel corso della rivolta dei Tuchini nel XIV secolo, allora i signori di Parella spostarono la loro residenza più a valle, nella zona pianeggiante, nei pressi di un’altra opera fortificata esistente, una sorta di torre di guardia sul pedagium, punto chiave della Via Grande verso Castellamonte, che faceva da sbarramento per la riscossione dei tributi relativi al diritto di passaggio. In quest’area si creò una nuova roccaforte che nei secoli subì molti rifacimenti e ristrutturazioni che ne modificarono l’aspetto esteriore, in particolar modo nel XVII secolo, quando l’edificio assunse un aspetto residenziale. Fino al XVIII secolo il castello fu di proprietà dei San Martino, dopo di che si susseguirono altri proprietari e di conseguenza anche altre modifiche e ristrutturazioni.

Descrizione del sito:

Del castello antico rimangono una parte delle mura e la trecentesca TORRE cilindrica. Costruita con fasce di ciottoli alternati a tre corsi di mattoni, termina con caditoie.

Informazioni:

Info Comune tel. 0125 76120

Links:

http://www.comune.parella.to.it/

http://it.wikipedia.org/wiki/Parella

http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/venerdi_dal_sindaco/incontri/2007/070907.htm

Fonti:

Fotografia da http://www.provincia.torino.gov.it/

Data compilazione scheda:

15 dicembre 2011 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Ozegna (TO) : ricetto e castello

Storia del sito:

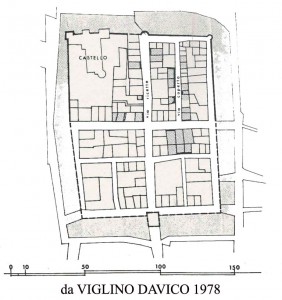

Alla metà del XIV secolo la comunità, feudo dei Valperga Rivara, possedeva un ricetto, circondato da mura e munito di torre; avendo richiesto protezione al conte di San Giorgio, questi pose la condizione che venisse costruito un castello che venne eretto sostituendosi a gran parte del ricetto nell’area nord-ovest, incorporandone le mura e la torre.

Nel 1433 il duca di Savoia espugnò il borgo e distrusse le mura. Quanto ci è pervenuto delle strutture del ricetto è quindi attribuibile alla fase di ricostruzione successiva, menzionata negli ordinamenti del 1451 e negli statuti comunali locali del 1458.

Consisteva originariamente in un’area rettangolare chiusa con porte d’accesso al lato sud, all’interno un asse distributore longitudinale (larghezza 4,40 – 5,00 m) e uno trasversale minore.

Descrizione del sito:

RICETTO. L’impianto edilizio, a minuta tessitura, è quello antico, a forma quadrangolare con due assi viari principali a croce, la via assiale è tuttora denominata Via Ricetto. La torre-porta di ingresso è avanzata rispetto alle mura.

Rimangono i resti della cinta muraria, oggi alta circa m 2, spessa m 0,80, costruita in ciottoli con corsi non continui a spina di pesce, nell’area verso nord e nell’isola a nord-est della parrocchiale. La torre semicircolare di cortina a nord è leggibile, anche se mozzata. La torre inglobata nel castello è costruita in pietra solo nella parte inferiore. Le cellule sono molto rimaneggiate, alte solo circa cinque metri, a due vani su piani sovrapposti, con murature in ciottoli posti a spina di pesce e aperture incorniciate in cotto. I tetti delle cellule sono molto sporgenti, sostenuti da mensole con puntoni. In una casa in via Castello rimangono due portali ad arco acuto, a triplice cornice di mattoni.

Rimangono i resti della cinta muraria, oggi alta circa m 2, spessa m 0,80, costruita in ciottoli con corsi non continui a spina di pesce, nell’area verso nord e nell’isola a nord-est della parrocchiale. La torre semicircolare di cortina a nord è leggibile, anche se mozzata. La torre inglobata nel castello è costruita in pietra solo nella parte inferiore. Le cellule sono molto rimaneggiate, alte solo circa cinque metri, a due vani su piani sovrapposti, con murature in ciottoli posti a spina di pesce e aperture incorniciate in cotto. I tetti delle cellule sono molto sporgenti, sostenuti da mensole con puntoni. In una casa in via Castello rimangono due portali ad arco acuto, a triplice cornice di mattoni.

CASTELLO. Ha pianta a “L”, con tre torri quadrangolari a nord e una torre tonda nel lato meridionale. La costruzione, che doveva avere pianta quadrangolare, non venne terminata sui lati sud e ovest. Permangono alcune parti delle strutture del XIV secolo: due corpi ortogonali, uno caratterizzato da tre massicce torri quadrangolari; l’altro da un cortile porticato con un soprastante loggiato rinascimentale e da una torre cilindrica.

Informazioni:

Nel centro storico. Resti del ricetto tra Via Ricetto e Via Coperta. Il castello, dopo alterne vicende, è dal 2022 di proprietà del Comune che nel 2025 ha iniziato lavori di restauro. Comune tel. 0124 428572

Links:

https://www.comune.ozegna.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/ricetto-

https://www.comune.ozegna.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/castello-sec-xiii-

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Ozegna

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

— Il Ricetto e il castello di Ozegna, a cura della Redazione del periodico ‘L Gavason.

Articolo LASTAMPA 27-3-2025

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

09/10/2006 – aggiornam. luglio 2014 – marzo 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Oulx (TO) : Torre delfinale

Storia del sito:

La Torre Delfinale, detta impropriamente “Torre Saracena”, non è menzionata nell’inchiesta papale del 1339, che mirava a un censimento dei beni delfinali per i quali era stata proposta una cessione al pontefice; è invece citata nel 1377, un trentennio dopo l’annessione del Delfinato al regno di Francia. L’analisi dendrocronologica, condotta sugli elementi in legno della torre, li riferisce tra il 1350 e il 1370 circa; quindi la torre dovrebbe essere stata costruita nel terzo quarto del XIV secolo.

La sua funzione era legata alla presenza dei funzionari regi sul territorio, non ad un uso militare. Questa ipotesi è suffragata da due atti notarili del 1425 e del 1438, relativi alla cessione della torre da un privato al curato di Oulx e successivamente da questi al Comune: in entrambi l’edificio è descritto ponendo l’accento più sul suo ruolo abitativo che difensivo. Sia gli atti citati che quelli del secolo successivo descrivono la torre racchiusa in una cinta muraria rettangolare; entro cui vi era anche un altro edificio con un piano fuori terra, in aderenza alla torre stessa sul fronte sud. Allo stato attuale della ricerca, tuttavia, non sono state individuate tracce di tale struttura.

Non si hanno notizie su quando l’importanza della torre venne meno, né sull’epoca in cui essa fu definitivamente abbandonata; era comunque già registrata come rudere in un consegnamento del 1735, mentre il catasto Rabbini del 1866 la indica come “torre diroccata”.

Lo stato precario dell’edificio indusse il cav. Luigi Des Ambrois di Nevache, ministro di Carlo Alberto, nato a Oulx, a richiedere la torre in enfiteusi perpetua, al fine di provvedere ad un intervento di restauro per preservarne i resti, senza alterarne le caratteristiche. La richiesta fu accettata dal Comune nel 1872. Successivamente alla morte del Des Ambrois la torre passò agli eredi, che solo in anni recenti hanno presentato formale rinuncia ai loro diritti restituendo il manufatto al Comune; dal 1978 è sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte.

All’inizio degli anni 2000, dopo decenni di abbandono, i segni del degrado erano diventati piuttosto evidenti, non tanto nella stabilità delle murature, quanto nella mancanza dei solai lignei, nel degrado diffuso dei lacerti di intonaco e nell’oblio che come la circostante vegetazione ne stava oscurando la visibilità al mondo esterno. Dal 2004 al 2007 sono stati eseguiti lavori di restauro e recupero dell’interno della torre, lasciando intatto il profilo esterno. Sono stati privilegiati gli interventi di tipo reversibile e di limitata invasività. Nuovi solai e camminamenti sono stati realizzati al fine di utilizzarla come sede espositiva per mostre ed eventi temporanei.

Scarica allegato Scheda_Torre_Oulx

Descrizione del sito:

La torre delfinale si presenta con un impianto quadrato (7,8 m di lato) e struttura muraria, realizzata con cura e perizia in materiale lapideo differenziato: cantonali in travertino, facilmente lavorabile e resistente al degrado, blocchi monolitici di quarzite per soglie e davanzali, e frammenti lapidei allettati in corsi regolari con abbondante malta di qualità a completamento della muratura.

Vi si accede attraverso una porta con arco a tutto sesto collocata al piano terra, in prossimità dello spigolo nord-est. Gli stipiti, l’archivolto e la muratura che circonda la porta sono di travertino, con conci lavorati in forma pentagonale a formare il sesto dell’arco di chiusura. La torre è coronata da merli semplici, sui quali era appoggiata la copertura che, con ogni probabilità, si presentava originariamente a padiglione con orditura lignea e manto di lose.

Al suo interno l’edificio era suddiviso in quattro livelli, raccordati da scale in legno, che sono stati ripristinati con il restauro grazie alla presenza dell’impronta dei solai e della risega che la muratura formava verso l’esterno in corrispondenza dell’imposta di ognuno di essi. Il piano terra aveva mansione di servizio, mentre il primo piano svolgeva la funzione di piano nobile: è caratterizzato da un grande camino con cappa sorretta da colonnine in pietra, addossato alla parete est, percorsa fino alla sommità dalla canna fumaria; lo fiancheggiano due finestre dotate di seduta in pietra. Il piano secondo era utilizzato per la notte ed era provvisto di latrina esterna a sbalzo e di feritoie per la difesa. Il terzo, infine, costituiva il piano di ronda ed era poco più in basso rispetto alla base dei merli.

Informazioni:

Sorge nel Borgo Vecchio del Paese, su uno sperone roccioso in posizione dominante sul territorio circostante, poco distante dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, raggiungibile percorrendo il vicolo della Torre (da via Des Ambrois) oppure risalendo la scalinata del Jardin d’la Tour. Comune tel. 0122 831102

Links:

https://www.oulx.org/storia.php

http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/torre-delfinale

Fonti:

Fotografia dal sito www.oulx.org

Data compilazione scheda:

19/10/2010 -aggiornam- luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Oulx – Savoulx (TO) : Chiesa di San Gregorio Magno

Storia del sito:

La chiesa di Savoulx fu edificata nel 1451 (il decreto di erezione porta la data del 4 ottobre) e venne consacrata e aperta al culto nel 1454. Nel 1662 avvenne la ricostruzione dell’abside, senza riportare ulteriori interventi atti a modificare la chiesa. Un recente restauro (2003-2005), attraverso la rimozione dello strato di intonaco, ha riportato alla luce la lavorazione della pietra delle volte e, sulle pareti della navata laterale, alcuni affreschi risalenti al XV secolo con scene della vita di sant’Antonio abate.

Descrizione del sito:

La facciata della chiesa è di grande semplicità e viene ingentilita dal portale, opera locale, che ha nella parte superiore il complicato trigramma di Gesù (IHS), al centro della sigla S(anctus) G(regorius), titolare della chiesa e ai lati la data 1532. Lo stile architettonico generale della chiesa presenta elementi del romanico e del gotico, mentre nella parte absidale si denota un intervento barocco datato 1662.

L’interno della chiesa si presenta a due navate coperte da volte a crociera ogivali costolonate; un grande pilastro polilobato regge l’arcone che separa i campi della navata maggiore, mentre colonne in pietra con capitelli scolpiti reggono le due corrispondenti campate della navata minore. I sei capitelli figurati con tracce di policromia, databili all’epoca di costruzione della chiesa (metà XV secolo), presentano visi umani fortemente caratterizzati (ad esempio la testa di moro con le labbra molto sporgenti e un curioso turbante) e decorazioni naturalistiche (in particolare foglie d’acanto).

La navata centrale è illuminata da quattro finestre con feritoia centinata, davanzale inclinato e spalle oblique, poste in corrispondenza delle due campate sulle facciate nord e sud. L’abside poligonale è illuminata da tre grandi finestre monofore.

Sulle pareti della navata laterale sono presenti alcuni AFFRESCHI quattrocenteschi: una serie di sei riquadri suddivisi in tre registri decora la parete che ospita l’antico altare intitolato a sant’Antonio abate e raffigura scene della vita del Santo. Nel registro superiore si possono osservare: sant’Antonio, all’interno di una chiesa, ascolta le letture del Vangelo; sant’Antonio distribuisce i suoi beni ai poveri; al di sotto la scena di sant’Antonio mentre riceve l’abito monastico da un abate, circondato dai confratelli in preghiera; sant’Antonio, fattosi eremita, si reca nel deserto da san Paolo eremita e un centauro gli indica la strada. In basso: san Paolo eremita e sant’Antonio vengono nutriti da un corvo che porta loro del pane; i demoni tentano sant’Antonio nel suo eremitaggio nel deserto.

Sulla parete sinistra della navata laterale è posta una finestra, alla destra della quale vediamo una Pietà, mentre sulla sinistra è raffigurata santa Caterina d’Alessandria con i suoi attributi iconografici, la ruota dentata e la spada. In alto l’Eterno benedicente. Altri affreschi raffigurano, in fondo alla parete, scene della vita della Vergine, purtroppo in gran parte perdute: le scene più leggibili sono la dormitio Virginis e l’Assunzione. Nello sguincio di una finestra, infine, sono raffigurati a sinistra san Rocco e a destra un santo non identificato in quanto privo di attributi.

Nella chiesa vi è una vasca di pietra per l’acqua benedetta, datata 1545, con il giglio e il delfino di Francia che presenta alla base una decorazione a petali sormontato da archetti pensili. Il fonte battesimale ha una certa analogia con l’acquasantiera ed è probabilmente della stessa epoca. L’altare maggiore fu realizzato nel 1672. Il retablo venne commissionato per volere del vicario generale della Prevostura Allois nel 1669, terminato nel 1673; è attribuito a Jacques Jesse, maestro intagliatore di Embrun. La tribuna lignea reca la data incisa 1555.

Il CAMPANILE presenta le caratteristiche dello stile architettonico tipico dell’area dell’antico Delfinato, che intreccia elementi del gotico a motivi ancora romanici; molto snello e slanciato, è costruito in pietra con spigoli definiti da grandi blocchi squadrati. Le aperture a bifora e quelle a trifora dell’ultimo settore hanno colonnina e capitello a stampella in pietra, concluso da un coronamento di archetti pensili. Completa la struttura la guglia a base ottagonale, realizzata in blocchi di pietra squadrati. Il campanile è databile agli anni di costruzione della chiesa.

Informazioni:

La chiesa si trova nella frazione di Savoulx. Centro Culturale Diocesano di Susa tel. 0122.622640

Links:

https://www.oulx.or

http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/parrocchiale-di-s-gregorio-magno-savoulx

http://www.centroculturalediocesano.it

Fonti:

Scheda redatta da materiale fornito dal “Centro Culturale Diocesano” di Susa http://www.centroculturalediocesano.it

Fotografie dal sito www.vallesusa-tesori.it

Data compilazione scheda:

03/08/2006 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Oulx – Beaulard (TO) : Chiesa di San Michele Arcangelo

Storia del sito:

Di questo sito non si conoscono le origini, o meglio non vi sono certezze in merito. Può però essere databile all’XI–XII secolo. Notizie di prime comunità cristiane in loco vengono menzionate negli scritti intorno al X secolo. Si narra che una parte dei monaci della Novalesa dovette fuggire e riparò a Oulx ove trovò una comunità cristiana che annoverava molti fedeli. In seguito nella comunità si poté contare su delle “Plebes Martirum” e su due santi (san Giusto e Flaviano) che si rifugiarono in montagna proprio in questa zona, cioè dove ora sorge la cappella della Visitazione, in località San Giusto appunto. Di lassù videro le devastazioni e le razzie che venivano perpetuate dai Saraceni e decisero di scendere per contrastarle, giungendo così al martirio. È perciò possibile che a Beaulard esistesse già una chiesa e che essa venne distrutta dai Saraceni come molte altre nella vallata. È nel secolo successivo che si inizia a ricordare molto chiaramente la chiesa dedicata a San Michele in Beaulard, nel diploma con cui il Vescovo di Torino Cuniberto, nell’anno 1065, la donava alla prevostura di Oulx fondata da poco. È pertanto possibile che tale costruzione sia databile nell’XI secolo e che sia stata costruita dai Canonici Lateranensi della Prevostura, che grazie alle copiose donazioni erano riusciti a estendere la loro giurisdizione in tutta l’alta valle.

Descrizione del sito:

Dell’epoca sono visibili, in stile romanico, l’abside – ora trasformata in ingresso – l’arco trionfale ed i muri delle fiancate, in seguito aperti per allargare la chiesa e portarla a tre navate, ma che conservano in alto (nascosti dai tetti) gli antichi archetti pensili tagliati nel tufo. Nel sottotetto si possono scorgere anche le finestrelle romaniche a monofora. Il campanile che sorge di fianco alla primitiva abside e che ostenta i suoi bei paramenti di pietra è anch’esso in stile romanico, ma forse non coevo alla chiesa. Il confronto che si può fare per verificarne la veridicità è con il campanile della chiesa antica di Bardonecchia che si può dire coeva di San Michele. All’interno della chiesa di Beaulard si possono osservare, nell’antica abside un affresco del XV secolo raffigurante il Cristo pantocratore nella mandorla e al di sotto la teoria degli Apostoli; una vasca battesimale del 1501 ed un leggio del 1607.

Non bisogna ignorare che a Beaulard esiste anche un borgo che si chiama Cateau Boulard che prende il nome dal castello che nel periodo medievale, a nord dell’attuale borgo, presidiava la valle di Bardonecchia. Il sito venne poi inglobato in un Fortino dal Lesdiguières nel 1594. I resti del fortino e quindi del castello non sono più visibili. Nel 1454 viene costruita la chiesa parrocchiale intitolata a San Bartolomeo Apostolo. Essa conserva un altare e un portale risalenti al 1521.

Informazioni:

In frazione Beaulard. Parrocchia tel. 0122 99047

http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/chiesa-di-san-michele-arcangelo-beaulard

Fonti:

Immagini da www.vallesusa-tesori.it

Data compilazione scheda:

25 ottobre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Osasco (TO) : Castello

Storia del sito:

Il castello fu edificato da parte dei principi d’Acaia in funzione di fortezza nel 1360: trattandosi di una costruzione di pianura fu munito di una doppia cerchia di fossati di cui una più ampia per dare “ricetto” alla popolazione durante i periodi di guerre e scorrerie. Nel XVII secolo il corpo centrale del castello venne sopraelevato al di sopra dei cammini di ronda e le torri furono mozzate. Nel XVIII secolo venne affrescato sulla facciata dal Caisotti con scene di storia romana e divinità, venne ricostruito il maestoso portale di entrata, venne circondato da un parco ideato dall’architetto Benedetto Alfieri e ricco di alberi secolari. Dal 1416 è di proprietà dei conti Cacherano di Osasco.

Descrizione del sito:

È una costruzione in mattoni a pianta quadrilatera con cortile e porticato interno e torri ottagonali ai quattro angoli. È un edificio dai due volti: il retro spartano e tuttora in mattoni, il fronte affrescato nel Settecento, quando fu trasformato in abitazione. All’interno vi è un gradevole cortile interno porticato, alcune sale a piano terra e, al piano superiore, i loggiati settecenteschi e la biblioteca con un’imponente soffitto a cassettoni dipinto.

Informazioni:

Tel. 0121 541192 oppure 329 1532688

Links:

http://www.comune.osasco.to.it

http://castellodiosasco.com

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

11/2/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Oglianico (TO) : Ricetto e torre-porta

Storia del sito:

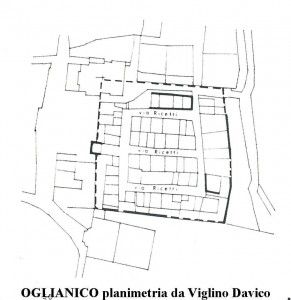

Costruito dopo la prima metà del 1300, comunque dopo il 1329, per ricoverare gli abitanti e i loro beni in caso di scorrerie e saccheggi, in tempo di pace fungeva da deposito di derrate alimentari.

Edificato con ciottoli di fiume e alcuni laterizi di recupero d’epoca romana, su una superficie di 4900 mq, il ricetto è di forma quasi quadrata di circa m 70 di lato. Tuttora composto da 62 cellule edilizie raggruppate in otto isole, circondato da un muro di cinta in cui si apre l’imponente torre-porta. L’impianto viario è formato da una via principale in asse con la torre-porta e un anello interno; al centro due isole rettangolari a doppia fila di cellule e sei isole esterne a unica fila di cellule .

Tuttora composto da 62 cellule edilizie raggruppate in otto isole, circondato da un muro di cinta in cui si apre l’imponente torre-porta. L’impianto viario è formato da una via principale in asse con la torre-porta e un anello interno; al centro due isole rettangolari a doppia fila di cellule e sei isole esterne a unica fila di cellule .

Il ricetto era circondata da un fossato alimentato dal rio Levesa che scorre esternamente alla cinta lungo il lato opposto a quello di ingresso. Dai documenti si sa che ancora nel XVII secolo la struttura aveva funzione difensiva.

Descrizione del sito:

Il ricetto è molto ben conservato, ad eccezione della cortina difensiva, della quale permangono ruderi sui fronti sud ed est, composti di muratura in ciottoli, di fattura grezza databile alla metà del XIV secolo.

Vedi anche scheda “Oglianico (TO) : Cappella di Sant’Evasio”.

La TORRE-PORTA ha struttura in pietrame di piccole dimensioni e parte in ciottoli con integrazioni posteriori in laterizio nel portale e nel campaniletto triangolare posto nell’angolo sud-ovest.

Di forma parallelepipeda, misura m 6,65 x 5,30, è aperta verso l’interno e suddivisa da impalcature di legno in quattro piani alti ciascuno circa m 4, cui si accede mediante scale mobili. La torre-porta aveva un passo carraio ed una postierla di cui vi sono rimaste solo tracce. Era dotata di ponte levatoio manovrabile dai bolzoni, di cui sono visibili all’interno le mensole.

Dell’antico assetto edilizio interno permangono l’impianto viario interno, con strade che avevano una larghezza tale da permettere il passaggio di due carri, e quattro edifici sul lato nord: cellule a due piani con una larga e bassa apertura ad arco a piano terra; l’accesso al piano superiore avveniva per mezzo di scale esterne, in molti casi erano presenti lobbie o balconi in legno. Oggi le isole esterne sono state ingrandite ed hanno inglobato le cortine e l’antica via di lizza (che circondava la cinta muraria).

Informazioni:

Info Pro Loco tel. 0124 349480

Links:

http://www.prolocooglianico.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Oglianico

Bibliografia:

G. SCALVA, C. BERTOLOTTO, Segreti affreschi a Oglianico, Hapax edit., Torino, 2005

M. VIGLINO DAVICO, I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia, in basso dal sito www.prolocooglianico.it

Data compilazione scheda:

15/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese