Provincia di Torino

Piverone (TO): ruderi del “Gesiùn”

Storia del sito:

Gli abitanti del luogo chiamano “Gesiùn” (termine accrescitivo di Chiesa) ciò che resta della chiesa romanica di S. Pietro di Sugliaco, che era la rettoria di un villaggio, Livione, nominato in un documento del 1209.

La chiesa è in stile romanico primitivo, datato presumibilmente al terzo quarto dell’XI secolo. L’edificio è oggi parzialmente in rovina.

Descrizione del sito:

Di robusta costruzione in pietrame, ha una sola navata piccolissima, lunga 4,62 m e larga 3,80 m. L’abside ha poi solo 80 cm di raggio. Le pareti, convenientemente stuccate, conservano ancora qualche traccia di affreschi; copriva la navata un soffitto a travi, forse capriate, di cui si vedono gli incastri nei muri. Oggi è privo del tetto e di parte dei muri laterali, ma conserva ancora l’arco di ingresso.

La navata è separata dal presbiterio da due rozze colonnine di pietra che lasciano supporre che fossero coperte da un rivestimento che le rendeva cilindriche. Esse hanno un semplice capitello cubico. La zona del presbiterio risulta così isolata dai tre archetti, le due colonne e un basso muretto laterale. È di modeste dimensioni, m 3,80 per m. 1, ed è coperta da una specie di volta a vela, con apertura rettangolare nel mezzo, dalla quale per mezzo di una scala a pioli si poteva passare par andare al campanile.

Il piccolo campanile tiene il posto di una cupola, collocata sopra il presbiterio: presenta quattro finestre coronate da un cornicione ad archetti semicircolari in cotto ed è sormontato da una copertura piramidale, forse di influsso d’oltralpe.

Informazioni:

Le rovine della chiesa sorgono poco lontano dal paese, in località Torrione. Comune di Piverone tel. 0125 72154

Links:

http://www.comune.piverone.to.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Gesi%C3%B9n_di_Piverone

Bibliografia:

FORNERIS G., Romanico in terra d’Arduino, Ivrea TO, 1978, pp. 134-138

SCIOLLA G.C., Il Biellese dal Medioevo all’Ottocento, Torino, 1980

Fonti:

Fotografia n° 1 e 2 da Wikipedia, in basso dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

05/10/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Piossasco (TO) : Chiesa di San Vito

Storia del sito:

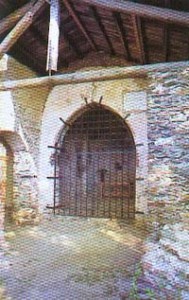

Piazza San Vito, o semplicemente “Piazza”, fu il primo nucleo abitato sorto sotto il ricetto del castello ed è attorno ad esso che si sviluppò il paese. All’abitato si accedeva attraverso una grande porta, detta PORTA DEL BORGO PIAZZA, di sui si ha notizia per la prima volta in un documento del 1387 da cui si deduce che la porta era incorporata tra gli edifici e abitata anche sopra l’arco di volta com’è tutt’oggi. La porta, identificabile nell’arco di via San Domenico Savio, era uno dei tre accessi al borgo antico attraverso quella che era la via Tupinaria, oggi ridotta a viottolo dismesso detto “Strà dei Babi” (rospi). Per chi nel Medioevo arrivasse attraverso questa via alla porta, si trovava di fronte l’abside e il campanile dell’originaria chiesa romanica di San Vito, a destra di questa il monastero, a sinistra un piccolo cimitero e una maggiore spazialità rispetto a oggi. Non c’era il terrapieno che conduce alla piccola porta sul lato di levante.

La chiesa parrocchiale intitolata a San Vito, cui si aggiunsero i santi Modesto e Crescenza, compare in un documento del 1222 in cui viene ricordato Vito Pereto, primo Priore conosciuto. La chiesa con il monastero annesso fu tenuta prima dai Benedettini e poi dai Cistercensi, come dimostrano i primi sette parroci conosciuti a cui era attribuito il titolo di Priore. Divenne bene secolare nel 1452 quando l’ultimo Priore, Gabriele de Buri, monaco cistercense, si fece ridurre al secolo. Nel periodo compreso tra il 1692 e il 1699, la chiesa subì, al pari di altri edifici religiosi la profanazione da parte di diversi eserciti di passaggio. L’ampliamento della chiesa avvenne gradualmente attraverso i secoli, prolungando in avanti le navate. L’assetto quasi definitivo della costruzione, corrispondente nella planimetria a quello odierno, venne raggiunto tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. Nel XVIII secolo venne costruita l’attuale grande sacrestia; la facciata venne eretta nel 1886.

Del primitivo impianto romanico della chiesa, che si fa risalire all’XI secolo, si conservano l’abside e la parte inferiore del campanile.

Al secondo piano dell’antica canonica, già sede del monastero annesso alla chiesa, in un ambiente trasformato in corridoio, si trova un AFFRESCO di pregevole fattura risalente a metà del XV secolo, venuto alla luce negli anni intorno al 1960.

Descrizione del sito:

Il BORGO ha mantenuto solo parzialmente la struttura urbanistica, i palazzi sono stati nei secoli molto rimaneggiati. Della PORTA si conserva il mattonato a lisca di pesce della volta; probabilmente aveva elementi di chiusura o difensivi di cui non rimane traccia.

LA CHIESA DI SAN VITO presenta l’abside, rivolta a levante e direttamente sulla strada, costruita con pietre di dimensioni varie, parti in gneiss grigio e verdognolo, strisce di mattoni. La cornice superiore è lavorata in cotto con modanature semplici; sotto corre una fila di mattoni disposti a dente di sega e poi archetti pensili su piccole mensole.

Il campanile, nella sua parte inferiore, più antica, è romanico. La sua muratura in pietrame appare rozza; si vedono ancora due cornici orizzontali in cotto. Nella parte superiore compaiono tre cornici gotiche costituite da una fila di losanghette e di archetti trilobati, chiusi al di sotto da una striscia di mattoni a dente di sega. Il campanile è coronato da una cuspide ottagonale, fiancheggiata da quattro pinnacoli.

All’esterno, su una lesena sul fianco destro della chiesa, vi è un affresco quattrocentesco raffigurante sant’Antonio abate.

La chiesa, a pianta longitudinale con pavimento in pietra di Barge costruito nel 1833, è suddivisa in tre navate. Conserva tele e affreschi del XVIII e XIX secolo. L’oggetto più antico della chiesa è la vasca battesimale, di pietra bianca, scurita dal tempo, di forma ottagonale. Sull’orlo della vasca corre un’iscrizione in caratteri gotici che riporta il nome del donatore, Gabriele de Buri e la data del 1461. Sotto l’orlo della vasca, quattro lati dell’ottagono sono ornati dallo stemma della famiglia De Buri.

Nell’ANTICA CANONICA di San Vito l’AFFRESCO raffigurante la Crocifissione è scandita dalla figura del Cristo attorno a cui si raccolgono, in alto, i due ladroni e, in basso, il gruppo delle pie donne e la coorte di soldati e dignitari. L’ombra indugia con chiaroscuro lieve; le figure sono espressive e l’abbigliamento dipinto con ricchezza di dettagli. Di influsso maggiormente jaqueriano è il gruppo delle Marie, che con Giovanni si stringono alla Madonna; bellissima la figura della Maddalena. L’immagine cortese della donna astante, ridotta per la caduta del colore al disegno della sinopia, ricorda una delle eroine della sala baronale del castello della Manta. Nella fascia sottostante campeggiano quattro Santi: da sinistra s. Cristoforo, s. Vito giovinetto, s. Sebastiano in abito da cavaliere e sant’Antonio abate.

Tra i santi compare lo stemma di Gabriele De Buri, frate cistercense e poi parroco di Piossasco dal 1452 al 1486. Gli studiosi concordano, seppur con diverse sfumature, nell’ascrivere quest’opera ad ambito jaqueriano collocandola intorno al 1460. Studi più recenti anticipano la datazione di circa un decennio.

Informazioni:

Sulla Piazza San Vito, alla base della salita ai castelli. Parrocchia tel. 011 9064151

Link:

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici

Bibliografia:

MORELLO G. ; MARTINATTO G:, MOTTURA F., Piossasco: storia e beni artistici, Comune Piossasco, Compagnia San Paolo, Pro Loco Piossasco, Piossaco TO, 2001

Fonti:

Notizie tratte dal sito del Comune di Piossasco. Fotografie 1, 2, 3 GAT. Foto 4 da www.jaquerio.org.

Data compilazione scheda:

9/7/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Piossasco (TO) : Chiesa di San Giorgio

Storia del sito:

Il documento più antico che parla della chiesa risale al 999: una transazione di beni tra il vescovo di Torino Gezone e il monastero di San Solutore; poi in una conferma degli stessi beni del 1018. Nel 1064 la chiesa viene ricordata nella donazione della contessa Adelaide, marchesa di Torino, all’abbazia di Santa Maria di Pinerolo; la donazione è poi confermata nel 1122 da Papa Callisto II. A questo periodo riportano i caratteri costruttivi e stilistici dell’edificio attuale.

Nel 1654 la chiesa era ancora dell’abbazia di Pinerolo e tale restò fino al 1802 quando venne consegnata al governo francese.

Una campagna di scavi archeologici, organizzata nel 1979 in collaborazione con l’Università di Torino, ha portato alla luce i resti e le strutture di una costruzione adiacente alla chiesa: probabilmente quel piccolo cenobio benedettino di cui la chiesa era parte e che viene nominato in alcuni documenti. Ora del cenobio, che sorgeva nello spazio in modesta pendenza che si apre ad ovest della chiesa, non resta praticamente traccia.

Descrizione del sito:

La chiesa, costruita in pietra, è a tre piccole navate con absidi semicircolari e porticato.

Il catino dell’abside centrale presentava affreschi del XIV secolo, manomessi da un furto intorno al 1980.

Informazioni:

L’edificio sorge in posizione dominante sulla sommità del Monte San Giorgio, a quota 837 m, entro il Parco Naturale del Monte San Giorgio ed è raggiungibile a piedi in circa 2 ore.

Link:

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici

Bibliografia:

MORELLO G. ; MARTINATTO G:, MOTTURA F., Piossasco: storia e beni artistici, Comune Piossasco, Compagnia San Paolo, Pro Loco Piossasco, Piossaco TO, 2001

Fonti:

Notizie e fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

04/05/2007 – aggiorn. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Piossasco (TO) : Cappella di Santa Elisabetta (Confraternita)

Storia del sito:

L’edificio attuale che comprende la cappella è la risultanza della fusione, avvenuta nei secoli, di tre cappelle contigue, legate a diverse confraternite religiose: la cappella dello Spirito Santo, quella del SS. Nome di Gesù e quella di Sant’Elisabetta. Della Cappella Dello Spirito Santo, che sorgeva a destra della scalinata d’ingresso, rimangono soltanto un piccolo spiazzo e la parete laterale, che attualmente forma un tutt’uno con la facciata. Il fatto che si trattasse di una parete interna è testimoniato dall’acquasantiera infissa nel muro, da resti di affreschi quattrocenteschi. La Cappella del SS. Nome di Gesù è la più grande, con il portale su via S.Vito. Venne restaurata nel 1778. La decorazione degli interni venne fatta nel 1825.

La CAPPELLA DI SANTA ELISABETTA si apre all’interno a destra del portale e conserva AFFRESCHI quattrocenteschi.

Descrizione del sito:

La cappella di Sant’Elisabetta presenta una pianta quadrata con volte a crociera. L’ingresso e il limite anteriore di questa cappella sono sottolineati da un ampio arco poggiante su due colonnine in stile romanico.

La decorazione pittorica, che un tempo occupava tutta la parete di fondo della cappella, è ridotta ad alcuni frammenti: la figura del Padre Eterno che presenta il Cristo Crocifisso; sul braccio della croce la colomba dello Spirito Santo. A destra della Trinità si erge una bellissima figura, purtroppo senza volto, che colpisce per i colori e la morbidezza del panneggio. Potrebbe trattarsi di san Giacomo Maggiore.

Nella parte sovrastante, si può leggere, sulla destra, un altro affresco, venuto a sovrapporsi al precedente, che raffigura una Dormitio Virginis. Sulla sinistra, i pochi frammenti rimasti fanno pensare alla scena dell’Assunzione.

All’esterno, a destra della facciata, esistono residui di affreschi: una Annunciazione con le figure dell’Arcangelo Gabriele e della Vergine verso cui vola una bianca colomba. Sulla lesena sinistra compare una decorazione con motivi vegetali fra cui si legge, in lettere gotiche, il motto “De bien en mieux” (appartenente alla famiglia dei Tana di Chieri) sotto il quale si collocano lo stemma scolpito in marmo della famiglia De Buri e al di sotto ancora l’immagine di un giovane santo martire recante la palma.

Gli affreschi interni sono databili alla prima metà del Quattrocento, probabilmente di scuola Jaqueriana; quelli esterni e la Dormitio Virginis sono più tardi.

Per approfondire: S_BONICATTO_La_cappella_di_Sant_Elisabet-PIOSSASCO.pdf

Informazioni:

L’edificio è detto anche Chiesa della Confraternita. Coro LA BAITA di Piossasco, tel. 011 9067158

Links:

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/la-storia-116da999-f3fb-4b07-b9ec-063cefbc98aa

http://www.3confini.it/Foto%20Piossasco%201/Documenti%2026.htm

Bibliografia:

MORELLO G. ; MARTINATTO G:, MOTTURA F., Piossasco: storia e beni artistici, Comune Piossasco, Compagnia San Paolo, Pro Loco Piossasco, Piossaco TO, 2001

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; in basso da www.3confini.it

Data compilazione scheda:

05/05/2007 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Piossasco (TO) : Castelli e chiesa di San Pietro

Storia del sito:

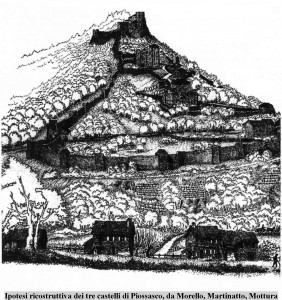

Sul colle che, dal Monte San Giorgio, si protende verso sud fino alla pianura, sorgono tre castelli che, insieme ad altri edifici di epoca moderna, sono all’interno delle MURA di fortificazione di forma ovoidale e ancora in parte leggibili.

Il castello che sorge più in alto, a 457 m s m è anche il più antico e risale al X-XI secolo: viene detto CASTELLACCIO o “Gran Merlone”, con riferimento all’appellativo “Merlo”, frequente nella famiglia Piossasco, attestata dall’XI secolo. Secondo alcuni studiosi la parte più antica (muro ovest) potrebbe avere origini longobarde. Il cas tello fu distrutto nel 1693 dal generale francese Catinat, in lotta contro il Duca di Savoia Vittorio Amedeo II.

tello fu distrutto nel 1693 dal generale francese Catinat, in lotta contro il Duca di Savoia Vittorio Amedeo II.

Il secondo castello non fu mai terminato e risale al XVII-XVIII secolo, detto castello Piossasco-DeRossi, ed è oggi in rovina.

Il terzo castello, quasi in pianura, è detto “DEI NOVE MERLI”, per ricordare lo stemma dei Conti di Piossasco ed è stato costruito tra il 1300 ed il 1400, rimaneggiato nei secoli seguenti. Fu posseduto indiviso dal consortile della famiglia Piossasco, formata da quattro rami: i de Feys, i de Rubeis (Rossi), i de Federicis e i de Folgore. Nel 1775 uno dei proprietari fu il conte di Bardassano, mentre dal 1834 l’edificio fu di proprietà del conte Luigi Piossasco-None, padre dell’ultima discendente della casata. Nel XX secolo il castello subì delle trasformazioni: fu adibito a ristorante e successivamente a discoteca, piano bar e ancora ristorante.

Nei pressi di quest’ultimo castello sorge la CAPPELLA DI SAN PIETRO, ricordata la prima volta in un documento del 1226, una transazione tra i Signori di Piossasco e la certosa di Monte Benedetto (Val di Susa). Anticamente munita di portico, aveva annesso un piccolo cimitero e conservava un affresco ora perduto dedicato a san Pietro. La cappella fu anche sacello dei signori di Piossasco fino al 1933.

Un recente restauro ha portato alla luce un ciclo di affreschi della seconda metà del XIV secolo.

Descrizione del sito:

Le rovine del CASTELLACCIO si vanno degradando con il passare del tempo. Dagli antichi rilevamenti catastali, annotazioni e uno schizzo del secolo scorso frutto della ricognizione dell’architetto portoghese D’Andrade, si sa che vi era sulla sommità una torre e un fabbricato quadrangolare con in cima delle finestrelle a feritoia strettissime; inoltre esisteva una porta alta, a cui in un secondo tempo era stata appoggiata una scala a due rampe. La porta sopraelevata, secondo l’architetto, doveva condurre all’interno del castello. La parte dell’edificio più vetusta si presentava cinta da mura; all’interno, a sud-est, i resti di una torre-abitazione, mentre a nord, verso il colle della Croce, un campo quadrangolare recintato e poco più sotto in direzione di San Vito, un accesso pedonale, la cui esatta individuazione era impossibile già lo scorso secolo, perché l’antico muro era stato sostituito in epoca più recente da uno a secco. All’interno dell’angusto spazio recintato viene ricordata la presenza di una cisterna per l’acqua di forma rettangolare con volta a sesto acuto.

Il ripido degradare del lato ovest e sud-ovest, le fortificazioni sul versante opposto, l’aspetto impervio e selvatico con presenza di folta vegetazione, la mancanza di strade dalla parte di San Vito erano una buona garanzia contro improvvise aggressioni, mancando fossati e ponti levatoi impossibili da attivare per la scarsa presenza di corsi d’acqua nelle vicinanza. La capacità abitativa, visto lo sviluppo della costruzione, sembra via via essersi adeguata alle mutate esigenze e condizioni storiche. La struttura più elevata, che fa pensare ad una torre-abitazione, non doveva essere molto capiente, mentre l’altra costruzione racchiusa nelle mura doveva avere una discreta ampiezza tale da ospitare, come risulta da documenti, alcuni dei signori di Piossasco con largo seguito di familiari e servi, fino al XVI secolo.

Il CASTELLO DEI NOVE MERLI è l’unico edificio superstite nella sua interezza, anche se evidenti sono i notevoli rimaneggiamenti, gli aggiustamenti tardivi, neomedievali, romantici come nel caso del camino interno e della torre merlata, sopraelevazione della seconda metà del XX secolo di un antico vano scala. La ristrutturazione in chiave moderna può essere fatta risalire intorno al 1847 quando il proprietario, il conte Luigi Piossasco-None, fece eseguire sostanziali lavori di rifacimento in quella che oggi è la facciata della galleria con i suoi archi a sesto acuto. L’edificio può in qualche modo presentare elementi tardomedievali riconducibili al periodo della costruzione, oggi difficilmente individuabili. Alcuni elementi rinascimentali sono evidenti negli aspetti decorativi e altri neogotici sono il frutto dei rifacimenti ottocenteschi.

Nella struttura si individuano diversi piani: seminterrato, terra, primo, secondo e terzo. Il primo presenta il soffitto a botte, forse dell’originaria costruzione medievale, il piano terra conta 14 vani di diversa dimensione, il primo piano ha 9 vani tra cui il vestibolo; il salone del camino e la galleria della vetrata; le sale dei cartigli, delle mensole, verde e azzurra. Sono su questo piano i decori di epoca rinascimentale. Al secondo piano si trova la cosiddetta stanza dei frati, adibita all’accoglienza dei religiosi che venivano al castello. L’arredo antico è andato disperso nel tempo a causa dei saccheggi e delle vendite.

La CAPPELLA DI S. PIETRO, situata all’interno dell’area fortificata, a breve distanza dal castello dei Nove Merli. Gli affreschi, della seconda metà del XIV secolo, raffigurano una Madonna con Bambino e alcuni volti di santi fra cui Cosma, Damiano, Antonio Abate e Caterina.

Dal Castellaccio scendono i RESTI DELLE MURA, ben conservati soprattutto lungo via del Campetto, seguono sul versante sud-ovest il degradare della collina, poi volgono quasi ad angolo verso sud-est disegnando una sacca ovoidale. In passato avevano forse il loro punto di svolta a un livello molto superiore rispetto all’attuale, che invece costeggia la strada panoramica: probabilmente le mura piegavano a est tra l’attuale castello dei Nove Merli e il palazzo detto della contessa Palma, dove si apriva una porta. A rafforzare questa ipotesi, si segnalano le pretese dei rustici che rivendicavano come proprietà comune i terreni su questo pendio, nonché la presenza di nuove aperture, abbattimenti, ricostruzioni e ridotte a sud. Sembra dunque avvalorata l’ipotesi che l’angolo di sud-ovest della cinta muraria abbia subito nel tempo un graduale slittamento verso il basso, quando non era più prevalente l’interesse a consolidare le difese del castello, piuttosto quello di racchiudere e circoscrivere in un unico ambito le vecchie e nuove edificazioni signorili, sorte a scapito di terreni della comunità. Sul versante che guarda San Vito le mura risalivano verso il Castello dei Nove Merli, con un tracciato visibile solo in minima parte. Non è quindi agevole ricostruirne il tracciato, ma si può supporre che non abbiano mai inglobato il villaggio e che solo con alcune ridotte raggiungessero le case del borgo antico.

Il castello che domina il luogo da questo rilievo sembra dunque volgersi più verso ovest e sud ovest piuttosto che verso il borgo di San Vito. Questa considerazione è suggerita anche dal fatto che la più antica porta d’accesso attraverso il ricetto si apriva sul lato ovest: tale porta ora perduta, si chiamava di “Testafer”. Invece la porta situata ad est, attraverso la quale ancor oggi si passa provenendo da San Vito, è detta Porta Nuova o d’Oriente.

Poco più a valle della chiesa di San Pietro esisteva fino alla fine del XVIII sec. una cappella dedicata a Sant’Anna, ricordata nella visita pastorale del 1775. Fu probabilmente sacrificata alle esigenze della costruzione di un giardino all’italiana voluto dal conte Vittorio Piossasco: oggi ne rimane traccia in un’apertura, forse una porta, nel terrapieno del giardino che costeggia la rampa di accesso al castello dei Nove Merli.

Informazioni:

Il castello dei Nove Merli è adibito a ristorante. La cappella di San Pietro è visitabile su prenotazione rivolgendosi al ristorante, tel. 011 9041388

Links:

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/i-beni-artistici

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/la-storia-116da999-f3fb-4b07-b9ec-063cefbc98aa

Bibliografia:

MORELLO G.; MARTINATTO G:, MOTTURA F., Piossasco: storia e beni artistici, Comune Piossasco, Compagnia San Paolo, Pro Loco Piossasco, Piossaco TO, 2001.

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

30 luglio 2010 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Piobesi (TO) : San Giovanni ai Campi

Storia del sito:

Una sua possibile menzione nel documento del vescovo di Torino Landolfo del 1037 appare problematica, perché le due chiese ricordate nell’atto sono dedicate a Santa Maria e a San Lorenzo. Non più condivisa l’attribuzione anteriore al X secolo, gli studi più recenti assegnano la chiesa comunque all’epoca landolfiana (1010-1037); soprattutto la morfologia delle nicchie che compaiono sugli absidi contribuisce a confermare la datazione. Condivide quindi i caratteri comuni del romanico lombardo del secondo quarto del secolo XI.

Descrizione del sito:

L’edificio è ancora ben conservato nel suo aspetto primitivo a poca distanza dall’abitato attuale all’interno del cimitero. La chiesa si innalza su tre navate rette da pilastri rettangolari che sostengono archi longitudinali a tutto sesto: le tre absidi presentano un interessantissimo coronamento a fornici che, a terne o a coppie, sono inquadrati da lesene e sovrastati da archetti. I volumi delle absidi presentano una conformazione perfettamente semicilindrica, senza quindi quella riduzione per sovrapposizione che riscontriamo alla Novalesa e nella maggior parte degli edifici triabsidati. Nelle murature è utilizzato abbondante materiale di reimpiego romano. Rispetto a Santa Maria di Testona l’impianto appare più accorciato e soprattutto la mancanza della cripta interviene a distinguere San Giovanni dal gruppo delle chiese landolfiane del documento del 1037.

Sulla facciata affreschi – Al centro: Madonna con Bambino tra angeli musicanti e committenti – Lato sinistro: San Giovanni Battista, San Bernardo d’Aosta (frammentario) – Lato destro: San Cristoforo, santo monaco (tracce). Accanto a San Cristoforo formula taumaturgica: “Christofori s(an)c(t)i speciem q(ui)cu(m)q(ue) tuet(ur) illo nam[q]ue die nullo langore tenetur” – “Chiunque fisserà l’immagine di san Cristoforo certamente in quel giorno non sarà colto da alcun male”. Datazione: 3 ottobre 1359. Autore: Maestro della lunetta di Piobesi (identificabile con il Maestro di Tommaso d’Acaia detto anche Maestro di San Pietro ad Avigliana. Committenti: Frater Iohannes Pivart de Camuseto (da Chamousset in Savoia) e sua moglie “Willermina”. L’affresco venne restaurato già nel 1713 (come recita la scritta in alto all’estrema sinistra dell’impianto pittorico) e poi recentemente (1997-1998). Sempre sulla facciata a sinistra vi è un’iscrizione di epoca romana su lastra di pietra grigia, ritrovata nei pressi della chiesa: VENNONIUS CLEM[E]NS VERI(?) F(ILIUS) VICTOR(IAE) V(OTUM) S(OLVIT) [L(IBENS)] M(ERITO) Vennonio Clemente figlio di Vero, giustamente con animo lieto sciolse il voto per la vittoria (secondo l’interpretazione riportata in loco)-

Nell’abside maggiore è conservato un ampio ciclo di affreschi, assai deteriorato, risalente all’Alto Medioevo; mentre il ciclo dell’arco trionfale (quasi del tutto scomparso) potrebbe essere stato dipinto nel XII-XIII secolo, quello del catino absidale rimanda alla pittura ottoniana del tardo X-XI secolo, con evidenti influssi bizantini.

Nel 1970 furono staccati da una delle navate cinque grandi affreschi datati e firmati dal pittore Giovanni Beltrami di Pinerolo. Tali opere furono riportate su tela ed sono oggi conservate presso la Galleria Sabauda di Torino. Nella navata sinistra, il Comune di Piobesi ha fatto porre una riproduzione fotografica a grandezza naturale delle opere. La data apposta sull’affresco è scarsamente leggibile. Alcuni critici vi leggono un 1414, mentre la storica dell’arte Andreina Griseri propose di posticipare il riquadro con “La Predica di S. Bernardino” al 1444, anno della morte del santo. Alcuni critici riconducono gli affreschi all’ambito di Jacopo Jacquerio.

Nella chiesa vi sono anche alcuni cicli pittorici databili al XV e XVI secolo, di mano ignota. Per approfondimenti si rimanda al sito sottoindicato.

Informazioni:

Chiesa cimiteriale. Comune di Piobesi: 011 9657083 – 011 9657846

Link:

http://www.pievedipiobesi.it/la_pieve_di_san_giovanni.html (e le successive pagine)

Bibliografia:

TOSCO C., 1997, Architettura e scultura landolfiana in “Il rifugio del vescovo”, a cura di CASIRAGHI G., Torino, Scriptorium

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Fotografie dal sito www.pievedipiobesi.it

Data compilazione scheda:

29 marzo 2004

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Pino Torinese (TO) : Castello di Montosòlo

Storia del sito:

Nei pressi di Montosòlo (Loc. Torre Pino) già in epoca romana doveva trovarsi uno dei passaggi collinari che da Chieri (Carreum Potentia) portava a Torino (Augusta Taurinorum), scendendo per le località di Reaglie e di Mongreno fino all’attuale zona della Madonna del Pilone, già in città. Prima ancora dell’anno Mille, sulle colline fra Chieri e Torino, sorgevano castelli i cui toponimi di derivazione romana testimoniavano un’antica origine. Tra questi era Mons Sardus o Montosòlo, il più antico nucleo dell’attuale Pino Torinese. Montosòlo comprendeva anche alcune ville o zone sottostanti come Pinariano, Montolino e Moncairasco. Il presidio di questa postazione strategica, sia per Chieri che per Torino, fu causa di secolari battaglie e dispute fra le due località che si contendevano anche il prestigio e la supremazia sui territori circostanti. Sulla collina avevano cospicui possedimenti i canonici di San Salvatore di Torino. Con i due diplomi imperiali del 981 e del 998 Ottone II ed Ottone III confermarono alla Chiesa di Torino il possesso di Chieri e di altre terre vicine. Montosòlo invece apparteneva all’abbazia di Nonantola, per provenienza risalente all’epoca longobarda. Nel 1034, Montosòlo venne ceduto ai conti di Biandrate e successivamente (1075) all’Abbazia di Cavour. Nel 1098 il vescovo di Torino, ben comprendendo l’importanza militare, commerciale e politica di Montosòlo, si assicurò il possesso dell’Abbazia. Nel 1168 fra il vescovo di Torino ed i Chieresi si stabiliva che il castello fosse consegnato al vescovo, il quale poteva avere in Montosòlo una casa alta con solaio e torri, fortificata come avrebbe ritenuto più opportuno; inoltre, che agli uomini di Chieri fosse riconosciuta la facoltà di possedervi una casa ad un solo piano dove i consoli o i loro delegati potessero abitarvi (da: “Il libro rosso”, doc. 2 del 24-8-1168, pp. 4-5). Nel 1248-49 il castello venne riconquistato dai Chieresi che però furono scacciati da Tommaso II di Savoia; egli ne prese possesso sotto la protezione dell’imperatore Federico II e lo fece riedificare nel 1249-50. Il 22 luglio 1252, Tommaso II concludeva una convenzione secondo la quale il vescovo di Torino Giovanni Arborio gli dava in pegno il castello di Montosòlo e le sue pertinenze con la facoltà di costruirvi nuove fortificazioni e quant’altro ritenesse necessario, ma col divieto di cedere ai Chieresi o agli Astigiani, qualsiasi diritto spettante al castello. Nel 1253 scoppiò una nuova guerra tra Asti e Torino. Tommaso II venne sconfitto e catturato dai Torinesi in rivolta. Fra i Savoia e gli Astigiani si sottoscrisse una convenzione che prevedeva, fra l’altro, il passaggio agli Astigiani del castello di Montosòlo, con le pertinenze, i diritti, le razioni e le azioni. Nel 1256 invece Montosòlo venne ceduto dal Conte Tommaso II ai Torinesi. Nel 1257 i Torinesi lo cedettero ad Uberto di Cavaglià, in pegno di debiti contratti. I figli di questi cedettero al Comune di Chieri il castello nel 1280. I Chieresi, prendendone possesso, redassero un documento di occupazione inventariando tutto quanto vi si trovava.

Descrizione del sito:

Il castello si trovava su di una rocca quadrata e massiccia, dominata da una solida torre (“bene axata”) a tre piani, circondata da una duplice cintura di bastioni, guarnita di belfredi e rinforzata da barbacani. La torre era direttamente collegata con la torre d’angolo: quest’ultima è l’unica costruzione tuttora esistente. Intorno al cortiletto centrale esistevano alcune costruzioni addossate alle mura sulle quali girava il corridoio di ronda.

Verso Serralunga (nord) era collocata una torricella d’angolo (“turris cantoni”) con garitta, la porticina di soccorso, una tettoia ed il mulino con due mole e relativi “ferramentis”. Dal lato ovest, rivolto a Torino, si trovava una “casa” nella torre del custode (“turris custodiens”), ed il forno. Lungo il fronte di mezzodì (“versus Carpenedam”), il pozzo “cum turno et bono soastro” e, sopra il pozzo, una “casa” di due camere coperta da ventiquattro campate di tegole. Vi si giungeva per una scala; un’altra più piccola portava sulle mura. La cucina era situata a sinistra della porta maestra presso la cantina. Per accedere al castello ci si trovava di fronte a due ponti levatoi: uno grande, manovrato da un paio di catene, ed uno minore per il quale bastava una sola catena. Essi comandavano l’ingresso di una porta carraia accoppiata ad una piccola porta pedonale. Successivamente s’incontrava la “prima porta in introytus castri”. Dopo di essa veniva “un’altra porta con sportello che segue la prima” e quindi, attraverso un ponte di assi, si accedeva alla “porta castri magistri”. (da “Il libro rosso”, doc. 115 del 18-9-1280, pp. 196-197, citato dal Settia). Con il passaggio ai Chieresi, si chiuse il periodo più travagliato e burrascoso della storia di Montosòlo, ma la decadenza del castello proseguì inesorabile, tanto che nel 1452 “essendo per antichità distrutto” Chieri lo vendette con il patto che lo si potesse ricostruire, ma non alienare pena la nullità. Dalle rovine più non risorse. La situazione attuale del sito è questa:

– lungo la strada di accesso alla sommità del colle si nota un affioramento di frammenti ceramici antichi (periodo tardo romano e medievale);

– nella zona è stato ritrovato materiale sporadico di superficie, poco significativo, ma di evidente antica fabbricazione;

– la torre, oggi adibita a civile abitazione, è in buono stato di conservazione: la parte inferiore, fino all’altezza di circa 1,5 metri, risulta costruita con blocchi di pietra; il resto con mattoni di grosse dimensioni; la torre è fiancheggiata da un’abitazione moderna;

– resti di sostruzioni in pietra e mattoni circondano la torre ad una distanza di circa 10 metri (possibile resto del secondo ordine di mura); ad un dislivello di circa 5 metri più in basso, a circa 50 metri di distanza sono state individuate altre sostruzioni (possibile resto del primo ordine di mura);

– al di fuori del primo ordine di mura, s’intravedono, in alcuni punti, i resti di un vallo, simile a quello individuato al Bric San Vito, sopra Pecetto.

Informazioni:

Via Montosolo, nei pressi dello stabilimento della Ferrero s.p.a.

Link:

http://www.archeogat.it/archivio/zindex/Mostra%20Collina/collina%20torinese/pag_html/montosol.htm

Bibliografia:

GHIVARELLO R., Pino nel cuore : il castello di Montosólo e Pino Torinese, C. M. Composer, Pino T. (Torino) 1993

GHIVARELLO R., Il castello di Montosolo e Pino Torinese: con documenti inediti e illustrazioni, Edizioni Rattero, Torino 1954

— “La Collina Torinese. Quattro passi tra storia, arte e archeologia” ,ediz. GAT, Torino 1998-2003

Fonti:

Immagine GAT

Data compilazione scheda:

10 febbraio 2001 – agg. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora – Gruppo Archeologico Torinese

Pinerolo (Val Chisone) (TO) : Roc del Col

Storia del sito:

Gli scavi, eseguiti nel 1983 dal CeSMAP, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, hanno messo in luce un insediamento stagionale di pastori-agricoltori della Media Età del Bronzo (1.500 a.C.), che avevano conquistato gli alti versanti alpini.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Tra i reperti rinvenuti sono degne di nota alcune forma vascolari, come le olle alle quali era applicato a ditate un cordone, le ciotole globose con ansa a nastro impostata sull’orlo, le tazze carenate ad orlo estroflesso. Tra gli altri materiali si annoverano asce levigate in pietra verde, uno scalpello, anch’esso in pietra verde, una fusaiola litica piatta, con foro cilindrico e decorata da linee raggiate sulle due facce. Infine sono state rinvenute numerose macine in pietra e migliaia di semi di cereali carbonizzati, conservati in un largo pozzetto all’estremità occidentale dello scavo.

Informazioni:

Sito non visitabile. L ‘insediamento preistorico di Roc del Col occupava la sommità della cresta rocciosa a quota 2083 m che divide, all’altezza di Pourrieres, il versante orografico sinistro della Val Chisone dal vallone glaciale di Cerögne.

Link:

http://www.cesmap.it/cesmap/scavi_pinerolesi/roc_col.htm

Bibliografia:

MERCANDO L., 1998, Archeologia in Piemonte, Allemandi Ed.

Fonti:

Fotografia da www.cesmap.it

Data compilazione scheda:

23 settembre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Pinerolo (TO) : Palazzo dei Principi d’Acaia

Storia del sito:

Il Palazzo dei principi d’Acaia rappresenta la storia della città, una storia che inizia molto prima rispetto al suo anno di edificazione in quanto esso fu costruito come abitazione dei Principi a fianco dell’antico Castello, di cui oggi non rimane quasi più nulla. Già nel 1064, anno a cui risalgono le prime notizie certe sull’esistenza di Pinerolo, esisteva il Castello, situato sulla collina di fianco a quella di San Maurizio. Si trattava probabilmente di un piccolo edificio nato per contrastare i saraceni, ma venne ampliato e fortificato dai Savoia che vi abitano fino al 1300.

Nel 1318 Filippo, primo dei principi Acaia a governare Pinerolo, fece costruire il Palazzo, così al vecchio Castello restò la funzione di sola difesa e non più di abitazione. Nel 1330 lo stesso Filippo fece ampliare le opere murarie della Cittadella che include il Castello, lavori che vennero terminati solo 28 anni dopo.

Durante la prima dominazione francese (metà del 1500) vennero aggiunti quattro bastioni alla cinta delle mura che fino ad allora erano solo merlate; a questo scopo si abbatterono diverse case del borgo superiore o di San Maurizio. Nel 1630, Pinerolo venne nuovamente conquistata dai francesi agli ordini del Cardinale Richelieu, che, per trasformare Pinerolo in città-fortezza, affidò i lavori al famoso architetto militare Vauban: a partire dal 1632, si restaurarono le vecchie fortificazioni e il Castello, venne ampliata la cittadella e si scavò un ampio fossato fra la Cittadella e San Maurizio. Il castello divenne la famigerata prigione di stato nota in tutta Europa con il nome di “Donjon”. Nel 1696 i piemontesi con altri alleati assediarono Pinerolo e nel 1698, in seguito ad accordi con Luigi XIV, la città ritornò sabauda; in cambio della cessione il Re di Francia chiese l’abbattimento della Cittadella, che scomparve così insieme alle sue mura: l’antica fortezza restò castello di difesa in parte adibita a prigione.

Attualmente in attesa di restauri.

Descrizione del sito:

PALAZZO DEI PRINCIPI D’ACAIA: attualmente nel cortile è ancora presente un piccolo loggiato, mentre nei saloni interni, manomessi da usi impropri, sono andati in parte distrutti gli affreschi monocromi risalenti agli ultimi anni del XV secolo, che rappresentano episodi della Casa Savoia e del beato Amedeo IX.

CASA DEL VICARIO. Fu la residenza del vicario abbaziale di Santa Maria in Borgo di San Verano ed è il perno d’angolo di un complesso di edifici nei quali si coglie ancora la tipica caratteristica difensiva degli agglomerati medioevali. La casa, profondamente rimaneggiata all’interno, conserva ancora i fregi in cotto delle facciate, mentre sull’angolo smussato è visibile la cosiddetta “pietra della berlina” (pejra dla rajson), alla quale venivano costretti i debitori.

Informazioni:

Tra v. Principi d’Acaia e v. al Castello. Biblioteca, tel. 0121 374505 o ufficio del Turismo 0121 795589; email: info.pinerolo@turismotorino.org. Il Palazzo dei Principi d’Acaja è attualmente chiuso per restauri.

Links:

http://pignerol.altervista.org/palazzo_Acaia.pdf

Fonti:

Fotografia da www.scopripinerolo.it

Data compilazione scheda:

07/09/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Pinerolo (TO) : Necropoli della “Doma Rossa”

Storia del sito e del Museo:

Nel corso degli scavi per la realizzazione di un plinto dell’autostrada del Pinerolese, gli archeologi, incaricati dalla stessa ATIVA su richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte della sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo, individuavano una tomba di età romana in cassetta laterizia. La sospensione dei lavori per il plinto e la successiva indagine archeologica in un’area di oltre seicento mq hanno permesso l’individuazione, lo scavo e la documentazione della necropoli, composta da circa trenta tombe, il cui gruppo più numeroso occupa la parte settentrionale ed è composto da incinerazioni indirette. Il rituale funerario in questo caso prevedeva che il defunto, posto su di una pira generalmente con oggetti di corredo, fosse cremato in un luogo differente (anche se non necessariamente distante) da quello della sepoltura, consistente in genere in una fossa in cui erano posti oggetti di corredo e le ceneri del defunto, prima della sua ricolmatura con terra.

Nel caso della necropoli della Doma Rossa, le condizioni di acidità del terreno hanno consentito una conservazione soltanto parziale delle ossa combuste, mentre sono giunti a noi, anche se in diverse condizioni di conservazione, circa 500 oggetti di corredo e quelli relativi alle offerte. La parte meridionale della necropoli era occupata da almeno sei sepolture ad inumazione, due delle quali particolarmente ben conservate (che sono state ricostruite nella mostra ). Le tombe si presentavano come una fossa rettangolare e rivestita con laterizi, generalmente tegole, interi o frammentari. La copertura, nei due casi rinvenuti, era costituita da tegole e coppi, imitando la copertura del tetto. Gli oggetti di corredo, in grande maggioranza vasellame in ceramica comune grezza o semidepurata, sono “poveri”, certamente in relazione allo stato sociale di appartenenza di questo nucleo di abitanti delle aree di campagna tra Torino e Cavour, non necessariamente in condizione servile, forse coloni liberi, ma che disponevano di scarse ceramiche fini da mensa. Rari gli oggetti in vetro e in bronzo, come pure le monete.

Il nucleo più antico della necropoli è databile al I secolo d.C. ed è costituito da incinerazioni che si estendono fino al II secolo, con maggior concentrazione di tombe fra la fine del I e gli inizi del secolo successivo. Più recente è invece il nucleo delle inumazioni, che si collocano fra il II e il III secolo d.C. Una cronologia molto più recente è poi attribuibile alla sepoltura in anfora, ricostruita in mostra, e databile, per la tipologia del contenitore, fra il IV e il V secolo d.C., sepoltura eccezionale perché il defunto anziché essere inumato, come normale per l’epoca, era cremato.

L’identificazione dell’area doveva essere possibile grazie alla presenza di segnacoli funerari, non individuati in fase di scavo, ma dei quali un esempio, proveniente dai pressi della vicina Cascina dell’Olmo, è presente nella mostra.

Descrizione del materiale esposto:

Nella suggestiva cornice della sala al pianterreno, nel 2006, sono state ricostruite tre tombe con i relativi corredi, mentre al piano superiore sono in mostra altri oggetti funebri, tra cui alcuni preziosi vetri e suppellettili in metallo e ceramica.Il percorso è arricchito da pannelli esplicativi.

Informazioni:

La necropoli era situata in località Riva di Pinerolo, presso la Cascina “Doma Rossa”. Il sito è stato ricoperto.

I reperti sono musealizzati preso la Casa del Senato (vedi scheda), largo D’Andrade, n. 2-4. Per visite: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/arte-e-cultura/33-musei/85-casa-del-senato

Links:

http://www.comune.pinerolo.to.it

Bibliografia:

Barello F. (a cura di), La necropoli della Doma Rossa: presenze romane nel territorio di Pinerolo : Pinerolo, Palazzo del Senato, 3 febbraio-2 luglio 2006, Ed.: Ativa S.p.A.; Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie; Città di Pinerolo, Torino 2006

Fonti:

Fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

07/09/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese