Provincia di Asti

Castelnuovo Don Bosco – Mondonio (AT) : resti del Castello e Chiesa di Santa Maria di Raseto

Storia dei siti:

Mondonio è una frazione di Castelnuovo, ma è stato comune fino al 1929. Da qualche anno ha aggiunto al proprio nome quello di San Domenico Savio, che visse e morì nella sua casa di Mondonio.

CASTELLO

Forse fu la famiglia di Mondonio a voler la costruzione di un castello in questa località. Secondo la tradizione orale, già alla fine del 1100 sulla collina di Mondonio esisteva soltanto una fortificazione, mentre il villaggio restava situato accanto alla chiesa di Raseto.

Dai pochi resti pervenuti fin a noi, possiamo ipotizzare che Mondonio fosse cinto da almeno due cerchia di mura, entro cui sorgeva il castello con più torri e una cappella. Una porta di accesso al secondo recinto era situata, secondo il De Canis (nella sua Corografia Astigiana, 1814), poco prima dell’attuale forno. Così come un profondo fossato cingeva il maniero, seguendo il suo letto le vie di S. Rocco, Cavallone, Turco, confluendo poi nell’attuale piazza Balbo precisamente in un grosso stagno, che fino alla metà dell’800 si poteva ancora vedere.

Un’altra torre doveva sorgere ove adesso si trova il terrazzo della casa parrocchiale ed un’altra nei pressi della casa detta del Piasset a fianco del campo da bocce. Uno dei bastioni che controllava la prima cinta muraria era situato al fondo di via Giunipero, nel luogo detto «cortile dei Peila» e un altro era sito in cima di via S. Rocco. Mondonio doveva presentarsi come un forte castello con torri, spalti, bastioni assai utili, essendo in posizione di confine tra il comune di Asti, il marchesato del Monferrato e varie signorie locali. La quasi totale distruzione di questa fortificazione si ebbe sul finire del 1400.

CHIESA DI SANTA MARIA DI RASETO Risale al XII secolo, con rifacimenti nel XIV, XVIII e XX secolo.

Descrizione dei siti:

CASTELLO

Scarsi sono i resti della fortificazione medievale: una parte di un muro di costeggio al castello in via Cavallone, le fondamenta della casa parrocchiale, in cui sorgono, dalle sue cantine, frammenti di una torre e diverse parti su cui è fondato l’attuale castello tra cui poderose mura con feritoie e antiche finestre.

Vi è poi la torre a fianco del castello, situato proprio sul punto più alto del paese, costruita, secondo alcuni, nella prima parte del 1160. È una torre di vedetta che forse serviva anche per segnalazioni. Essa non ha alcun accesso esterno ma solo due finestre e diverse feritoie; vi si arriva attraverso un sotterraneo collegato con il castello, ma oggi del tutto impraticabile.

CHIESA DI SANTA MARIA DI RASETO

L’edificio è orientato, ad aula rettangolare e misura m 7,90 di lunghezza e m 3,80 di larghezza. La facciata a capanna, in mattoni, è compresa tra due paraste ed è preceduta da una tettoia; le pareti laterali e l’abside hanno una sobria decorazione di dentelli e archetti pensili in cotto. Nell’abside si vedono tre monofore, chiuse successivamente. All’interno decorazioni e motivi floreali affrescati; sulla parete absidale tracce di affreschi.

Al centro del borgo di Castelnuovo, nel punto più elevato, sorge la TORRE del XIII secolo, a struttura quadrata che venne rimaneggiata nel Quattrocento, che con i ruderi adiacenti rappresenta quello che rimane oggi del Castello medievale che appartenne ai signori di Rivalba.

Informazioni:

La chiesa di Santa Maria di Raseto (o Rasetto) sorge sulla sommità di un colle in posizione panoramica a sud del paese ed è officiata. Via Case sparse. Info Comune tel. 011 9876165

Links:

http://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/

Fonti:

Fotografie 1 e 2 tratte dal sito del Comune. Foto 3 dal sito, non più esistente nel 2020, www.astinternational.it.

Data compilazione scheda:

9 novembre 2011 – aggiorn. luglio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Castell’Alfero (AT) : Chiesa della Madonna della Neve

Storia del sito:

L’edificio sorge nel territorio chiamato anticamente di Viale o Viallo. Nel 1156 veniva citata la sua esistenza da papa Adriano IV. Nel 1398 nel catasto di Castell’Alfero la chiesa “S. Maria de Viallo” compare come riferimento stradale. Nel 1494 nella chiesa, alquanto isolata data la scomparsa degli abitati di Viallo e di Guadarabio, abitava un eremita. Nel 1619 dipendeva dal Parroco di S. Pietro di Cassano che qualche volta vi celebrava. Nel 1663 era bisognosa di riparazioni e fu invitato don Socino, che era provvisto di questa prebenda, perché provvedesse alle riparazioni e reintegrazioni. Nel 1836 monsignor Lobetti la trovò in buono stato ed arredata convenientemente. Nel 1866 fu incamerata dal governo e poi venduta all’asta pubblica il 23 giugno del 1868. Rivendicata dai fedeli del paese con pie oblazioni venne, il 14 agosto 1869, ceduta al comune a condizione che fosse mantenuta al culto.

La chiesa è stata restaurata nel 2000.

Descrizione del sito:

L’edificio, che misura 5,50 x9,80 m, ha nel tempo subito diversi interventi che ne hanno in parte alterato le caratteristiche primitive, ad eccezione del campanile e soprattutto dell’abside, che hanno conservato l’impronta romanica originaria. Il CAMPANILE è l’unico a sezione circolare nella zona ed è piuttosto raro nella casistica dei campanili romanici in genere; è fasciato ad intervalli irregolari da alcuni cerchi di pietra arenaria che interrompono la continuità del laterizio; la cella campanaria è di mattoni, con quattro ampie aperture rettangolari; la costruzione del campanile viene datata al 1155 circa, come pure quella dell’abside.

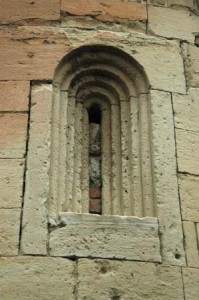

La parete sud della chiesa conserva elementi romanici che si intravedono dove l’intonaco è staccato o danneggiato. La parete nord invece pare sia stata ricostruita più volte. Una particolare tessitura muraria a “scacchi” è presente nella parte centrale dell’esterno dell’abside; lungo tutta la sua circonferenza, nella parte alta, si può osservare una bella serie di archetti pensili poggiati su mensoline di forma diversa una dall’altra e, appena sopra agli archetti, si scorge un nastro in cotto a denti di sega. Nel semicerchio della parete dell’abside sono inserite tre eleganti monofore con la facciata dell’arco finemente scolpita in un unico blocco di roccia, ognuna diversa nel motivo. Gli stipiti sono anch’essi ricavati da un monolite e sono stati lavorati a colonnine con capitelli, queste stringono le “luci” delle finestre addentrandosi. La monofora sul lato nord è stata tamponata e nell’interno della chiesa la nicchia ricavata nel vano della ex-finestra ospita una statua.

Informazioni:

Sorge isolata, in corrispondenza di un passo sul crinale delle colline che costeggiano la destra del torrente Versa, al limite settentrionale del territorio, presso il confine con il comune di Frinco. Comune tel. 0141 406611

Links:

http://www.castellalfero.net/neve.htm

Fonti:

Notizie e foto tratte dal sito sopra citato, dove si possono trovare altre immagini.

Data compilazione scheda:

12 novembre 2011-aggiornamento marzo 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Casorzo (AT) : Chiesa di San Giorgio e della Madonna delle Grazie

Storia del sito:

La Chiesa di San Giorgio e della Madonna delle Grazie, originaria del secolo XIII, conserva della primitiva costruzione romanica, il fianco destro, rivolto a sud, e l’abside in tufo giallo; al lato nord dell’edificio romanico è stata addossata, nel XIX secolo, una importante costruzione a pianta circolare di cui esso è diventato una specie di navatella.

Nel maggio 2000 è stato attuato un restauro e risanamento conservativo per recuperare e riutilizzare l’edificio come “struttura polivalente” per mostre, convegni ecc.

Descrizione del sito:

L’edificio è ad aula rettangolare, rastremata verso il fondo (internamente di 43 x 5,26 m), con abside a est (raggio 1,98 m). Vi si accede dalla nuova facciata attraverso una grande apertura archivoltata ricavata nella parete nord. La facciata ottocentesca è costituita da un portico convesso con colonne di ordine composito. Bisogna aggirarlo per riconoscere la struttura romanica.

Nel FRONTE SUD, romanico, la parte inferiore è di muratura di pietre ben squadrate poste in opera con cura in corsi regolari, ma di altezze diseguali e sottilissimi giunti di malta; la parte superiore è di mattoni in filari regolari. Tra le due è una cornice di archetti pensili intrecciati. La parte inferiore è delimitata ad est, verso l’abside, dal contrafforte dell’arco trionfale, nessun inspessimento ne sottolinea invece l’aggancio con il muro di facciata. Essa è divisa in due parti da una larga lesena che sta sul basamento e ha un capitello cubico con collare e spigoli smussati. Tra il basamento e la muratura di elevazione è una cornice lapidea a gola rovescia.In ogni campitura si trova una monofora con doppia strombatura e archivolto monolitico. Nella seconda campitura c’è anche una porta con architrave alleggerito da soprastante arco di scarico in cui è infossata una lunetta lapidea liscia semicircolare. Al di sopra si nota un concio lapideo con cinque fori disposti a croce.

L’ABSIDE è diviso in tre campiture da sottili semicolonne che poggiano sul basamento (cornice a gola rovescia) e portano un capitello uguale a quello della lesena sul fianco sud. Chiude il prospetto absidale una cornice formata da archetti intrecciati su mensole e, su questi, un filare di conci lapidei lavorati a denti di sega nella parte più bassa. In alcune delle mensole sono scolpite decorazioni geometriche e protomi animali. Gli archetti sono lavorati in modo tale che in unico blocco di pietra sono ricavati un archetto e le due metà che lo intersecano; a volte in un sol pezzo di pietra di maggiori dimensioni ci sono più archetti contigui. In chiave a quelli dell’abside è situato un dentello ricavato nello stesso concio dell’archetto. Nell’abside gli archetti corrispondono regolarmente alle lesene, nell’aula invece l’archetto corrispondente non cade in mezzeria della lesena, ma su uno dei suoi spigoli. Nella campitura centrale e in quella sud dell’abside sono due monofore formate, ciascuna, da quattro monoliti: il primo, scavato secondo dei semicerchi concentrici, forma l’archivolto; altri due, con sei riseghe degradanti,costituiscono i piedritti; il quarto, liscio, forma il davanzale.

Il CAMPANILE si trova accanto all’abside sullo stesso lato nord e ha base quadrata. Solo i due ordini più bassi sono romanici, la sopraelevazione è coeva alla costruzione della rotonda. Il basamento è in muratura di pietre ben squadrate, nel primo piano ciascun prospetto è delimitato da contrafforti angolari e diviso in due campiture da una lesena con capitello cubico dallo spigolo smussato (senza collare) su cui è una cornice di archetti intrecciati su mensole e, su questa, una fascia di pietre lavorate a denti di sega. Gli archetti sono della medesima fattura di quelli della chiesa. Nel fronte ad est, al piano terreno e al primo piano, vi sono piccole feritoie.

Nel vano campanile, sotto uno strato di calce, è stata scoperta parte di un affresco rappresentante una figura ieratica (S. Giorgio o Cristo). Probabilmente l’affresco esistente è il risultato della composizione di due affreschi sovrapposti, realizzati in epoche successive. La parte inferiore, di cui si distinguono nettamente i piedi e parte delle gambe, è la più antica. Della parte superiore appaiono, abbastanza distinti, l’aureola e alcuni simboli cristiani quali un agnello e una croce.

INTERNO: l’aula è divisa in quattro campate da paraste su cui si impostano gli archi trasversi della volta a botte. Questa ha testa di padiglione, lungo e in corrispondenza di tre grandi finestre che si trovano nella parte alta della parete sud. Tale padiglione è di mattoni in foglio con l’imposta sottolineata da una cornice di stucco in gesso. La prima campata è occupata dalla cantoria in muratura con balaustra e pareti stuccate e dipinte ad imitazione del marmo. Il presbiterio è nell’ultima campata, sopraelevato di tre gradini, chiuso da una cancellata in ferro e occupato dall’ altare in muratura con balaustra e pareti stuccate e con pedana in legno. Sulle pareti dell’aula sono dipinte roselle ottocentesche. Un alto e profondo arco a tutto sesto costituisce il raccordo tra aula e abside, i piedritti e la ghiera del semicatino absidale non hanno spessore costante.

Descrizione dei ritrovamenti:

Scavando nella parte esterna attigua al colonnato, per la messa in posa dell’impianto elettrico, sono stati rinvenuti i resti di una necropoli coeva, con tutta probabilità, alla chiesa romanica. Le sepolture si arrestano al colonnato, segno evidente che, durante la costruzione neoclassica dell’800, sono andate distrutte le rimanenti. Sono state rinvenute tombe in tufo, i cui scheletri hanno la testa rivolta ad ovest. In una tomba è stata trovata una moneta in bronzo. Il rifacimento di una piccola porzione di pavimentazione in mattoni, all’interno della navata romanica, ha consentito, successivamente, la localizzazione di un ossario post-medievale. I reperti sono attualmente in deposito presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

Informazioni:

Comune tel. 0141 929225. Sulla cima di un’altura all’estremità est del paese.

Links:

http://www.comune.casorzo.at.it/

Fonti:

Notizie e fotografie 2, 3 tratte dal sito del Comune. Fotografia in alto da Wikimedia. Foto 4, abside da http://www.lacabalesta.it

Data compilazione scheda:

12 novembre 2011 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Canelli (AT) : reperti romani

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel territorio di Canelli sono state ritrovate una necropoli dell’età del Ferro che ha restituito una dozzina di urne cinerarie depositate in pozzetti chiusi da lastre e quattro stele funerarie romane, due delle quali erano murate nell’androne delle Scuole Elementari site in Via G. B. Giuliani, sono state rimosse, sono in restauro e saranno collocate nel lapidarium che si realizzerà presso la chiesa di San Rocco.

1° STELE

E’ di arenaria, priva di cornice ed arrotondata nella parte superiore. Le dimensioni sono le seguenti: h. cm 214, larghezza alla base cm 82 e cm 76 all’inizio dell’arrotondamento. L’iscrizione: “Plòtiaè Marci filiae Primae annorum nata XIII nupta fuit dies C Marcus Plotius Cai filius pater Egnatia Marci figlia mater posuerunt”, è dedicata alla figlia defunta “Plotia Prima” dai genitori M. Plotius ed Egnatia. Interessante la menzione dell’età della fanciulla (13 anni) unitamente alla durata del matrimonio (100 giorni).

2° STELE

Situata anch’essa nell’androne delle Scuole Elementari di Via G. B. Giuliani, un tempo si trovava nell’angolo della Chiesa di San Tommaso. La forma è come la precedente e le dimensioni sono: h. cm 212 e l. cm 70. L’iscrizione, dedicata a M. Calvisius Veltovis per disposizione testamentaria dello stesso dedicatario, offre un esempio di formulario onomastico completo: “Marco Calvisio Marci filio Tromentina tribù Veltovi ex testamento”. (a Marco Calvisio Veltovis figlio di Marco, iscritto alla tribù Tromentina, per testamento). Degno di nota è il cognome “Veltovis”, il quale sembra rivelare la derivazione da una formula preromana, si sarebbe pertanto in presenza di una delle testimonianze della sopravvivenza del substrato ligure nella Cisalpina occidentale.

3° STELE

E’ pervenuta ai nostri giorni soltanto l’iscrizione manoscritta corrispondente al titolo funerario dedicato ai genitori M. Cestius e Carantia Rufa dai tre figli Caio, Lucio e Marco.

LAPIDE DI FELLO

Stele a testa tonda di calcare grigio di m.1,07 per 0,76 e specchio di m.0,50 per 0,76. Nel timpano, delimitato da cornice a listello, è modellato un rilievo con due animali fantastici affrontati, ai lati di una testa umana. Si trova attualmente murata a filo della facciata di una casa agricola in reg. Fello presso cui è stata trovata. Il testo cita: “L. Cominio. C. F. Cami. Super. Iuniae C. F. Modestae Clarus Iunius C. F. Secundus Frater Fecit De Suo Et Vir”. (Si potrebbe forse così completare: Lucio Cominio Cai Filio Camilla Tribù Superiore, Iuniae Cai Filiae Modestae Clarus Iunius Cai Filius Secundus Frater Fecit De Suo Et Vir). L’iscrizione funeraria fu posta a proprie spese da un Clarus Iunius Secundus per la sorella Iunia Modesta e per il fratello Cominius Superiore. La decorazione del timpano, la testa umana piatta ed informale con occhi tondi uniti alle pesanti sopracciglia, mostra tratti tipici dell’arte celtica. I due esemplari di forma fantastica affrontati, hanno il corpo di uccello (con fantasioso richiamo alla forma del pesce), la testa e le zampe di capro. Lo stile delle figure, il testo scolpito, fanno collocare la stele tra il primo ed il secondo secolo d.C.

FONTE BATTESIMALE DI SAN TOMMASO

Non si conosce con precisione l’origine né la collocazione antica: si fanno solo ipotesi che possono essere avvalorate da elementi storici. La più probabile è forse quella del “puteale” e cioè del parapetto di un pozzo. Per stabilire a chi appartenesse questo pozzo si fanno solo congetture: la più veritiera è quella di carattere votivo a Giove. E’ realizzato in marmo a cui i secoli hanno conferito la tonalità dell’avorio. Ricavato da un unico blocco ha forma cilindrica lievemente rastremata in alto. Il bordo superiore, sporgente, è decorato con una cornice di ovuli (modanatura comune dell’epoca romana); quello inferiore è ornato da motivi curvilinei molto semplici. La superficie esterna del cilindro è arricchita da eleganti scanalature, a spigolo vivo, ad andamento tortile. L’interno è completamente cavo con un fondo piano probabilmente aggiunto in epoca successiva. L’autore è senza dubbio un ottimo lapicida che ha dimostrato di saper “plasmare” il marmo con perizia ed eleganza creando un insieme raffinato e pittoricamente interessante. Il reperto è da secoli in S. Tommaso: le prime citazioni risalgono al ‘500 e ne parlano come fonte battesimale. Fu probabilmente rinvenuto nel territorio canellese in epoca medioevale, forse durante i lavori per la costruzione della Chiesa nel X secolo.

Informazioni:

Comune tel. 0141 820111

Link:

http://www.comune.canelli.at.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=2180&idCat=462&ID=462

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

29 novembre 2011 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Calliano (AT) : Chiesa di San Pietro

Storia del sito:

La chiesa è citata nell’anno 886 e nel 924. Nel 1003 risulta essere dipendente dalla pieve di Grana, come pure nell’anno 1345. Nel 1474 San Pietro passa alla diocesi di Casale. Nel 1568, nella visita pastorale, la chiesa risulta essere fuori dalle mura dell’abitato, fabbricata in mattoni con corpo a tre navate (di cui attualmente non resta che una parte di quella centrale); l’interno era senza pavimento, le pareti senza affreschi che erano invece presenti nel catino absidale; vi erano l’altare maggiore e tre altari dedicati a S. Giacomo, a S. Antonio ed alla Vergine Maria. Nel 1584 il vescovo di Casale invitava gli abitanti a riparare il tetto ed il pavimento. Nel 1665 si rileva che nella chiesa si celebra ormai soltanto nel giorno di S. Pietro.

Descrizione del sito:

La pianta dell’edificio è rettangolare, con abside circolare e misura circa 7 metri per 5,5. La facciata è a capanna, con file orizzontali di blocchi squadrati di arenaria che si alternano a file di uguale spessore in mattoni, frutto di una restaurazione tardo ottocentesca. Le pareti laterali esterne sono intonacate.

L’abside è l’unica parte originaria conservata della chiesa; nella zona inferiore è ricoperta da intonaco; il coronamento mostra archetti pensili monoblocco con mensoline; più in alto si nota il motivo a denti di sega in laterizio. Rimangono resti di un fregio scolpito a “damier”. L’abside presenta due monofore a tutto sesto ricavate in un solo blocco di arenaria.

Un frammento di affresco trecentesco raffigurante un angelo, staccato dalla chiesa di San Pietro nel 1985, è conservato in parrocchia.

Informazioni:

Comune tel. 0141 928150. La chiesetta si trova a fianco della strada provinciale per Grana (via Cavour) che si dirama dalla strada statale 457.

Links:

http://www.comune.calliano.at.it/

http://www.romanicomonferrato.it/patrimonio/estensione/caliamo/

https://www.chieseromaniche.it/Schede/57_SAN_PIETRO_CALLIANO.htm (fotografie)

Fonti:

Notizie e foto dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

23 novembre 2011 – aggiorn. febbraio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Buttigliera d’Asti (AT) : Chiesa cimiteriale di San Martino

Storia del sito:

Tutte le fonti concordano nel riconoscere nella regione occupata dalla chiesa (regione Marcarolo) il territorio dell’antica Mercurolium, villaggio incastellato scomparso negli ultimi decenni del XV secolo. La chiesa pare attestata fin dal 1034 in una carta di permuta fra i conti di Pombia e Rodolfo, abate di Nonantola. La decadenza e l’abbandono dell’abitato e della chiesa furono favoriti senza dubbio dalla presenza della vicinissima Buttigliera, una villanova fondata dagli astigiani tra il 1264 e il 1269. Ben presto i buttiglieresi si costruirono nel centro del paese una chiesa parrocchiale a tre navate, la quale dovette soppiantare la vecchia chiesa di Mercurolium. La nuova chiesa fu dedicata a San Biagio, ma la parrocchia conservò fino ai nostri giorni il titolo di “parrocchia di San Martino”. In seguito tanto la parrocchia quanto la chiesa di San Martino risultano dipendere dall’Ordine ospitaliero di san Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta e ciò farebbe supporre l’esistenza nella zona di un “ospedale” per i pellegrini. La chiesa di San Martino subì nel corso dei secoli numerosi interventi di restauro che hanno permesso di evitarne il crollo. In particolare la facciata fu completamente demolita e ricostruita dopo il 1875.

Descrizione del sito:

L’edificio orientato ad aula rettangolare, coperta da un tetto a capanna, è completato da un un’abside semicircolare. La facciata è recente di gusto neo romanico a salienti. Il prospetto sud è diviso in due settori da una lesena. La prima campitura ha muratura composta di mattoni piuttosto lunghi, molti dei quali incisi con date ed iscrizioni, la seconda è a corsi alternati di blocchi di pietra squadrati e mattoni. Per una tradizione diffusa nel Monferrato (Scandeluzza, Viarigi, Montechiaro, Marentino, Tigliole, Casorzo, Andezeno e altrove) non è raro incontrare pareti di edifici romanici, in particolare di chiese cimiteriali, recanti dei graffiti ottenuti incidendo l’arenaria o il mattone con punte di ferro o legno: croci, cerchi, scale, figure antropomorfe si alternano a scritte o date. I primi osservatori affermarono di aver visto nel San Martino una scritta recante la data 1011. Ciò che oggi è ancora visibile è databile tra il XVI e XIX secolo. In genere si tratta di nomi di persone morte affiancati dalla data dell’evento (“TOMA CAVAL 1754”, “TERESA GONETA 1768, “JOANNE BELLONNE 1717”, “1756: 3 APR:BERNARDO SOLARO”), in altri casi sono semplicemente sigle (“P:A:A”, “P:A:A:M”) o croci, a volte poste al vertice di un triangolo, quando il graffito non si limita a sole date (“1553”, “1654+”). A volte ci troviamo in presenza di vere e proprie notazioni storiche, due delle quali risalenti al XVI secolo: – “1544 24 MAR: PARS [U]NA MOENIAR[UM] OCCIDIT MULIER[ES] SEX” (che si riferisce forse al crollo di un tratto della parete di cinta del ricetto su sei sfortunate passanti) – A D 1522 MAXI[M]A PESTI[S] VIGEBAT BUTIGLER[IA] Nella parte bicroma della parete è murata una lapide sicuramente anteriore al XIV secolo per il tipo di scrittura usata, che si ritiene la più antica: HIC IACENT SEPULTI SACERDOTES DEI . L’abside con muratura di mattoni è divisa in tre campiture da due contrafforti molto aggettanti. Nella prima e nella terza campitura si aprono monofore con archivolto monolitico. Coronamento con modanatura di pietra su mattoni sporgenti. La parete nord nella parte centrale presenta ciottoli e mattoni disposti disordinatamente a “spina di pesce” o di taglio e legati con abbondante malta. Superiormente si trovano due larghe monofore tamponate L’interno conserva tracce dell’originaria decorazione ad affresco dell’abside. Risalenti alla metà del XV secolo, i dipinti appartengono a non meno di due artisti. Nel semicatino troviamo un affresco in cattive condizioni che rappresenta il Cristo in mandorla affiancato dai simboli dei quattro evangelisti. Nella parete sono leggibili le figure di un santo in veste rossa, forse San Martino, e a destra di un San Bernardo; frammenti di colore fanno presumere l’esistenza di altre figure. La scritta «Hic Bartolomeus de Solaro fecit» ha suggerito l’ipotesi che questo fosse il nome del pittore del ciclo, ma il patronimico farebbe piuttosto pensare ad un committente della famiglia Solaro. I vani sotterranei e le finestrelle rozzamente aperte nel basamento absidale sono di fattura moderna

Informazioni:

Strada comunale di San Martino, all’interno del cimitero. Info Comune tel. 011 9921812

Link:

http://www.comune.buttigliera.at.it/

Bibliografia:

VANETTI G., 1984, Chieri ed il suo territorio, Edizioni Corriere, 1995

– Le chiese romaniche delle campagne astigianE a cura di Liliana Pittarello, Asti, pp. 38-41

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

19 aprile 2004 – aggiornam. febbraio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Berzano di San Pietro (AT) : chiese di San Pietro e di San Giovanni Battista

Storia e descrizione dei siti:

LA CHIESA DI SAN PIETRO, ora sconsacrata, posta all’incrocio di quattro vie, si trova nel recinto cimiteriale anticamente definita “de fenestrella”. Edificata verso la fine dell’XI secolo e ristrutturata nei vari decenni sino ad oggi, era anticamente la parrocchiale di Albugnano e tale riamase fino al XVI secolo. Successivamente fu gestita dai frati. L’abside, quasi intatto, divide in alto da una bella cornice di pietre squadrate e lisce formanti archi incrociati di tufo, è suddivisa in tre campi, ciascuno con tre piccole finestre ad arco, con due sottili colonne ornate di capitelli cubici. Il Comune ha assunto la denominazione “Berzano di San Pietro” dal 1863, in riferimento alla chiesa.

La CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA si trova su di un colle, in prossimità del cimitero. Ottimamente restaurata, l’ abside conserva tracce romaniche. All’interno una Madonna col Bambino e San Giovanni; l’icona dell’altare è in tavole e vi sono raffigurati la Madonna con il Figlio incoronato, San Giovanni e San Pietro.

Informazioni:

Comune tel 011 9920610 . Ex chiesa di San Pietro, Strada comunale S. Pietro, 10.

Chiesa di San Giovanni Battista, proseguendo a nord oltre il cimitero.

Links:

http://www.comune.berzanosanpietro.at.it/

Fonti:

Foto dal sito www.la.cabalesta.it

Data compilazione scheda:

12 novembre 2011 – aggiornamento febbraio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

ASTI : Cripta e Museo di sant’Anastasio

Storia del sito:

Il museo di caratterizza per la sua duplice realtà di sito archeologico e di sede museale, l’uno e l’altro strettamente correlati. Al di là dell’importanza dei reperti, infatti, di grande interesse è il sito stesso, il cui fulcro risalente al Mille è costituito dalla cripta e dai resti della chiesa romanica di Sant’Anastasio, con colonne e capitelli di recupero di età romana e altomedievale. La chiesa si trovava in una posizione centrale nell’antica città di Asti, come viene determinata dal tracciato della cinta difensiva medievale. Non è stata sicuramente casuale la scelta di questa posizione, non lontana dalla porta occidentale – l’antico ingresso monumentale di età romana riplasmato dalla Porta Turris medievale – e sulla principale via di attraversamento della città; e neppure che sia collocata quasi a metà strada tra la cattedrale e San Secondo, le due principali fondazioni religiose cittadine. L’ecclesia sancti Anastasii faceva parte, come la successiva più ampia basilica dell’inizio del secolo XII, del famoso monastero femminile benedettino di sant’Anastasio, documentato dal 1008, ma forse già di fondazione longobarda e già citato in un documento del 792 (VIII secolo). Fu per secoli non soltanto un centro di spiritualità, ma anche e soprattutto un’istituzione di forte peso economico e politico a livello locale, grazie ai suoi vasti possedimenti fondiari e ai legami con l’aristocrazia astigiana, da cui provenivano le sue badesse.

Tra Seicento e Settecento della chiesa di Sant’Anastasio era pressoché scomparsa ogni traccia delle sue fasi architettoniche più antiche: l’edificio aveva tra l’altro cambiato orientamento e si affacciava sulla via Maestra (corso Alfieri), mentre prima prospettava su quella che ora è via Goltieri. Rimaneva solo la cripta medievale, conservata, dopo la completa demolizione di tutte le strutture d’alzato, in posizione decentrata fuori dalla nuova chiesa e presto trasformata semplicemente in cantina.

Il monastero venne soppresso dal governo napoleonico nel 1802. Dopo alterne vicende, il luogo ideale per la costruzione di un nuovo edificio scolastico venne individuato da parte dell’Amministrazione Comunale nell’isolato di Sant’Anastasio. Le demolizioni del complesso e l’avvio degli scavi iniziarono nel 1908 e ben presto furono messe in luce gran parte delle strutture dell’antica chiesa. La decisione di conservare molte strutture dell’antica chiesa secondo un uso non molto consueto nella fase pionieristica della tutela dei beni artistici, è documentato dalle immagini di Secondo Pia e da rapidi appunti tracciati da Pietro Toesca, inviato della Soprintendenza Regionale.

La storia attuale dell’area archeologica è iniziata con la sistemazione ad opera di A. Solaro Fissore della raccolta lapidaria e di successive indagini condotte in tre successive campagne di scavo (1995, 1997, 1999).

Descrizione del sito:

Nella parte est sono conservati elementi lapidei pertinenti al sito di Sant’Anastasio o comunque all’area cittadina, databili in prevalenza tra l’VIII e il XVI secolo e recuperati principalmente nel corso delle demolizioni avvenute nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Tra i nuclei principali si distinguono:

– alcuni splendidi capitelli in arenaria appartenenti alla seconda chiesa romanica (inizio XII secolo). In essi è forte sia l’influsso dei modelli lombardi (Sant’Ambrogio di Milano e San Savino di Piacenza), sia dei modelli genovesi (chiostro monastero di San Tommaso).

– altri capitelli, mensole e conci d’arco scolpiti, databili tra l’XI e il XIV secolo, provenienti dalla chiesa gotica della Maddalena, chiesa madre dei padri domenicani e situata nei pressi di Castelvecchio. Fu demolita nell’Ottocento dopo le espropriazioni napoleoniche.

– una lapide funeraria romana del II secolo d.C. rinvenuta a fine Ottocento nei pressi della Collegiata di San Secondo e un cippo anch’esso romano a forma di ara del I sec. d.C., emerso durante uno scavo condotto in corso Alfieri.

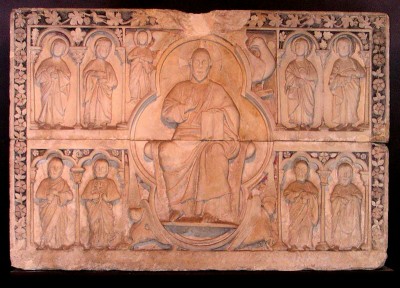

– elementi architettonici provenienti da chiese astigiane, tra cui spicca il paliotto, un tempo conservato a San Pietro in Consavia

– alcuni esemplari di pietre cantonali e stemmi provenienti da case e palazzi signorili della città.

L’area ovest del museo mostra una ricca stratificazione di testimonianze archeologiche:

– tracce della presenza romana: grandi lastre rettangolari di pietra, che costituivano parte della pavimentazione di una grande piazza lastricata, il foro della città romana di Hasta, e alcune murature in opus coementicium, risalenti al I sec. d.C.;

– tombe (seconda metà del VII – seconda metà dell’VIII secolo) e il muro di fondazione della facciata della chiesa altomedievale (VIII secolo). Dopo una fase di abbandono l’area venne occupata da un piccolo, ma importante cimitero strutturato intorno ad un ampio spazio quadrangolare, destinato fin dall’inizio alla costruzione di un edificio di culto, dapprima probabilmente in legno e poi in muratura molto grossolana, probabilmente costituito da un’unica navata orientata canonicamente;

– alcuni resti in muratura della prima chiesa romanica risalente all’XI secolo e della più ampia basilica dell’inizio del secolo XII;

– tracce di uno dei muri della chiesa secentesca abbattuta nel 1907.

Ma la parte più straordinaria è sicuramente la cripta, costruzione a pianta basilicale suddivisa in tre navatelle con volte a crociera. Le iniziali tre campate sono la parte più antica (XI secolo) caratterizzata da colonnine diverse, disomogenee per materiali e caratteristiche costruttive, che fanno largo uso di elementi di recupero di età romana ed altomedievale. Di notevole interesse sono sia i reperti architettonici romani, sia quelli altomedievali, resti dell’arredo liturgico-scultoreo della chiesa longobarda.

La prima colonna sud poggia su un rocchio di colonna scanalata di epoca romana ed è terminata da un capitello corinzio tardo-romano. La prima colonna nord presenta come base la terminazione di una colonna scanalata di età romana ed il fusto, analogamente, di reimpiego. Il capitello è invece altomedievale (prima metà dell’VIII secolo), con ampie smussature angolari. Queste incise ad imitazione delle nervature delle foglie, sono caratterizzate da marcate escrescenze aggettanti. I quattro spazi al centro delle facce del capitello portano un nimbo circolare semplice o su tre lati, decorato con croci greche a terminazioni espanse o con un fiore inciso.

La seconda colonna nord utilizza in fondazione una base decorata di epoca classica e un capitello corinzio tardo romano di reimpiego. La colonna di fronte è costituita da un elemento (colonnina, capitello e base) ricavato da un unico pezzo di pietra e inserito all’interno di una più ampia base modanata di epoca romana. Il capitello è composto da una corona inferiore di elementi vegetali molto stilizzati. Al centro della parte superiore medaglioni a rosetta o croci latine.

La terza colonna sud presenta sempre una base modanata su plinto quadrato di età romana e capitello con larghe e carnose foglie d’acanto. La terza colonna nord sempre poggiante su base di età romana, è curiosamente formata dall’unione di due colonnine, di probabile fattura altomedievale. Anche il capitello è altomedievale (prima metà dell’VIII secolo) formato da una fascia inferiore a tralcio di foglie pendule e una parte superiore nettamente distinta.

Superata la traccia della fondazione dell’abside della prima fase romanica si procede nella parte orientale costruita nel XII secolo, con quattro colonne e capitelli in arenaria appositamente realizzati, splendidamente decorati ed omogenei tra loro. Il primo presenta una complessa trama di tralcio vegetale animato con volatili, forse pavoni, che beccano grossi grappoli d’uva; quello vicino reca il motivo semplificato delle foglie aggettanti e dei tralci bipartiti; il terzo una bipartizione netta in due fasce (corona di foglie lanceolate e nervate in basso, grossi fiori fra due semplici caulicoli in alto); l’ultimo presenta una formula con la corona inferiore a elementi vegetali e la fascia superiore a semplici girali e nastri perlati.

Informazioni:

tel. 0141.437454.

Links:

http://www.comune.asti.it/pagina793_cripta-e-museo-di-santanastasio.html

https://www.fondazioneastimusei.it/cripta-e-museo-di-santanastasio/

https://www.beniculturali.it/mibac/

http://it.wikipedia.org/wiki/Cripta_e_museo_di_Sant’Anastasio

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), 2004, Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi- Siti e musei di antichità

CROSETTO A., 2003, Museo di Sant’Anastasio. L’area archeologica, Asti

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Immagini dai siti sopra citati; foto 3 wikipedia

Data compilazione scheda:

11/11/2004 – aggiornamento febbraio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

ASTI : Complesso di San Pietro in Consavia

Storia del sito:

Il complesso comprende la rotonda, la contigua cappella Valperga, il chiostro e parte dell’antica casa del Priorato dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme (poi ordine Ospitaliero dei Cavalieri di Rodi, che prese in seguito il nome di Ordine Militare dei Cavalieri di Malta) a cui appartenne fino al 1798.

Lo stato attuale degli edifici è in gran parte dovuto ai restauri realizzati nel 1930-31. La rotonda romanica fu costruita nel primo quarto del XII secolo, probabilmente per iniziativa di Landolfo di Vergiate, vescovo di Asti tra il 1105 e il 1134. La cappella Valperga, a pianta quadrata, fu invece edificata tra il 1446 e il 1467 per iniziativa del priore Giorgio Valperga il cui stemma è scolpito sulla chiave di volta al centro dell’aula.

Gli storici hanno formulato varie origini sul nome di Consavia, legandolo a quello di una famiglia locale oppure ad un toponimo riconducibile alla via Fulvia che entrava nella città di Hasta proprio nei pressi del complesso.

In tale complesso trova ora spazio anche il Museo Archeologico e Paleontologico di Asti contenente:

– Collezioni private di Ottolenghi, Maggiora-Vergano, Fantaguzzi e Gabiani donate al Comune ai primi del Novecento. Il materiale è costituito da piccoli nuclei di metalli pre-romani, ceramiche greche, etrusche e della Magna Grecia, oltre ad una consistente raccolta di reperti romani, che includono vasellame e lucerne in terracotta, urne cinerarie, vetri e bronzi. Una piccola parte dei materiali romani proviene da corredi funebri di tombe del I sec. d. C. rinvenute nel 1879 in località Torretta dall’astigiano Giuseppe Fantaguzzi.

– oggetti di donazioni private del periodo egizio (vasi canopi, una raccolta di amuleti, iscrizioni geroglifiche e due sarcofagi lignei antropomorfi con relative mummie, alcune statuette di divinità (ushabti) e altri oggetti di carattere religioso-funerario.

– fossili del periodo Terziario scavati nel Monferrato, soprattutto in Valle Andona e Valle Botto.

Descrizione del sito:

La chiesa rotonda (tradizionalmente nota come “battistero” anche se non svolse mai o solo molto tardi, ossia dal 1741, questa funzione) originariamente era intitolata al Santo Sepolcro e per la sua forma, a vano centrale con alta cupola e ambulacro circolare, si colloca tra gli esempi più significativi di chiese edificate dopo la prima crociata ad imitazione appunto del S. Sepolcro di Gerusalemme. La facciata ravvivata dall’alternanza di mattoni ed arenaria come voleva la tradizione dell’edilizia aulica medievale di Asti e del Monferrato, presenta un portale con lunetta in pietra. Gli architravi degli ingressi posti a nord ed a sud sono scolpiti a motivi zoomorfi.

Poligonale all’esterno, presenta internamente una pianta rotonda, costituita da un ambulacro circolare e da un vano centrale delimitato da otto colonne piuttosto basse, bicrome, a strati di arenaria e cotto alternati, poggiate su basi quadrate e ottagonali e coronate da capitelli cubici smussati. Dalle colonne centrali, collegate da una serie di archi, si dipartono archi trasversali che ricadono su semicolonne addossate alle pareti; su di essi si impostano le volte a crociera che si adattano alla forma trapezoidale delle campatelle così ottenute. Il vano centrale è coperto da una volta a spicchi che conserva tracce della originaria serie di monofore che si aprivano alla sua base.

Preziose la Madonna con Bambino e la Santa Caterina d’Alessandria, sculture trecentesche poste entro edicole gotiche.

Nella cappella di Valperga meritano di essere ricordate le quindici formelle della cornice dell’oculo e le quattro mensole scolpite a mascheroni fogliati su cui si impostano i costoloni della crociera.

Notevole anche il chiostro con pilastri circolari e volte a crociera.

Informazioni:

Il Museo è accessibile, previa prenotazione, solo per scolaresche o gruppi telefonando ai numeri 0141 399481 , 0141 399466 o 0141 399508 oppure inviando email a : musei@comune.asti.it

Links:

http://www.comune.asti.it/index.php?id_sezione=796

http://www.comune.asti.it/index.php?id_sezione=796

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), 2004, Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità;

AA.VV., 1978, Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte, Milano;

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Informazioni e fotografie 1 e 2 dal sito del Comune. Foto 3 e 4 dall’archivio GAT.

Data compilazione scheda:

29/11/2004 – aggiornam. settembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

ASTI : città romana di “Hasta” ; torre rossa e domus di via Varrone e anfiteatro

Storia del sito:

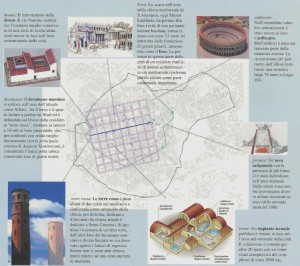

La fondazione di Hasta si può far risalire alle campagne militari condotte da Marco Fulvio Flacco tra il 124 e il 123 a.C. Il centro urbano sorse sulla riva sinistra del fiume Tanaro tra le confluenze dei torrenti Borbore e Versa, collocato sulla Via Fulvia da Dertona a Pollentia. Ricordata da Plinio il Vecchio tra le nobilia oppida della IX regio, si ipotizza che il suo decumano massimo coincidesse con la stessa via Fulvia, oggi sull’asse di Corso Alfieri. Il decumano era delimitato a ovest dalla cosiddetta TORRE ROSSA, il reperto meglio conservato dell’antica Hasta romana, simile alle torri della Porta Palatina di Torino. Pochissimi i resti della cinta muraria romana e della porta (nella cripta di San Secondo). Le ricerche archeologiche più recenti hanno delimitato il perimetro della città romana: un quadrato di lato di circa 70 m, con un reticolo regolare di otto isolati per lato.

Il FORO era situato nell’area della chiesa medievale di sant’Anastasio.

L’ANFITEATRO era situato nell’immediato suburbio settentrionale e la struttura misurava 78×104 m. Nella zona orientale della città è stata rinvenuta un’AREA ARTIGIANALE CON FORNACI, da questa zona provengono varie anfore rinvenute nella seconda metà del 1800. Nell’area sud orientale è stato scoperto un IMPIANTO TERMALE: il cui calidarium si estendeva per 20 m e l’intero complesso aveva un’area di circa 3800 mq.

Sono stati ritrovati resti di alcune abitazioni di lusso nella zona settentrionale della città, vicine all’area pubblica, alcune furono oggetto, nella seconda metà del I sec. d.C., di ristrutturazioni interne talora con introduzione di impianti termali, pavimenti a mosaico, pitture parietali. L’esempio più significativo é stato scoperto durante i lavori di restauro della “Casa Borello” in Via Varrone. Le indagini archeologiche hanno permesso di evidenziare le fasi medievali dell’edificio e, al di sotto, i resti di una ricca domus, spogliata e utilizzata come cava tra la tarda antichità e l’alto medioevo.

Descrizione del sito:

La TORRE ROSSA ha come pianta un poligono di 16 lati. In alzato si distinguono chiaramente le tre fasi di costruzione: il fusto di età antica, la parte media riplasmata nell’XI secolo e la cella campanaria superiore, attribuibile alla metà del XII secolo, decorata con una cornice di archetti pensili e di esili semicolonne. La pietra arenaria si alterna al rosso del mattone, seguendo la tecnica del caratteristico bicromatismo romanico astigiano. Una tradizione locale, puramente leggendaria, narra che nelle segrete della Torre Rossa sia stato rinchiuso san Secondo prima di soffrire il martirio nel 119 d.C.; in seguito a questo fatto la Torre venne chiamata anche “Torre di San Secondo”.

Nel medioevo accanto alla Torre fu costruita la “chiesa di S. Secondo della Torre Rossa”, che era in stile romanico a tre navate con portichetto in facciata e chiostro sull’ala meridionale, edificata probabilmente poco prima del 1070, anno in cui il nome della chiesa e del convento omonimo compaiono la prima volta in un documento riferito alla donazione del convento fatta dalla contessa Adelaide di Susa e Pinerolo ai monaci benedettini dell’Abbazia di San Benigno di Fruttuaria. In seguito i monaci benedettini provvidero a trasformare in campanile la torre romana attigua alla chiesa, sopraelevandola di due piani.

La chiesa passò nel 1550 ai Padri Servi di Maria dell’Ordine di S. Agostino, della chiesa e convento di Santa Caterina che sorgeva già dal 1273 vicino al Borgo di San Marco. Fu così che alla chiesa di San Secondo della Torre Rossa, venne aggiunto il titolo di S. Caterina. Nel 1604 il Priorato di San Secondo della Torre Rossa venne abolito. Nell’agosto del 1732, i Padri Serviti si videro costretti ad abbattere l’antica chiesa romanica, oramai in stato rovinoso. Nel 1766, su progetto dall’architetto Giovanni Battista Ferroggio, iniziò la costruzione della nuova chiesa barocca intitolata a santa Caterina, consacrata nel 1773.

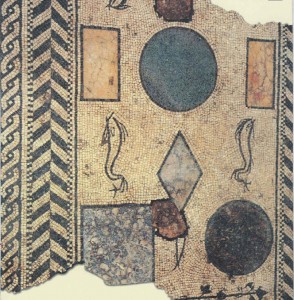

DOMUS DI VIA VARRONE 30. La domus (l’abitazione cittadina delle famiglie benestanti romane che si organizzava su un solo piano, intorno a un ambiente centrale) venne costruita nella seconda metà del I secolo d.C. Era situata in un isolato all’estremità occidentale del decumano massimo, a nord della Torre Rossa. I ritrovamenti sono frammentari e non consentono di ipotizzare una ricostruzione dell’edificio, comunque si sono evidenziati alcuni vani: un vano a sud, che conserva una piccola parte della pavimentazione in cocciopesto rosso; un ambiente contiguo che presenta il frammento di un prezioso mosaico; un corridoio; poi un vano parallelo che comunica con una stanza a nord con un pavimento in cocciopesto bianco. In questa parte della casa si ebbero delle ristrutturazioni interne, per allestire dei vani riscaldati per mezzo di ipocausti. Molti frammenti di intonaci decorati e di marmi testimoniano la ricchezza della casa.

Le indagini archeologiche hanno trovato reperti medievali: un frammento di vaso longobardo decorato, un frammento di vaso di produzione d’oltralpe, una fossa circolare interpretata come silos. Nell’XI secolo vennero costruiti nell’area almeno due edifici, con orientamento differente rispetto alla casa romana, probabilmente per l’apertura del nuovo asse viario della attuale via Varrone: nel grande edificio nell’area sud si trova una decorazione a dentelli tipica del XIII secolo.

Nella vicina domus di Via GIOBERT si è trovato un pavimento in cocciopesto con semplici decorazioni a tessere.

L’ANFITEATRO, realizzato probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C., si trovava nell’immediata periferia nord-orientale di Hasta. Nel 1987, durante lo scavo per la costruzione del palazzo che oggi ospita la Pellicceria Gallizzi, (Via D’Azeglio, 22) ad una profondità di tre metri rispetto al piano stradale, furono rinvenuti i resti delle fondazioni. Si tratta di una ventina di metri del muro perimetrale, spesso 180 cm, e di due muri di spina, diretti verso l’interno dell’anfiteatro, spessi 80 cm. Le murature sono costituite da un conglomerato di ciottoli e malta intercalato orizzontalmente ogni 60 cm da un duplice strato di mattoni sesquipedali (cm 45 X 30).

Informazioni:

I resti sono nel centro storico di Asti. La Domus in Via Varrone 30 è visitabile rivolgendosi al Museo di sant’Anastasio oppure richiedendo un appuntamento al Comune, tel. 0141 399489.

I resti dell’anfiteatro sono visibili all’interno della pellicceria Gallizio in orario di apertura negozi.

Links:

http://www.comune.asti.it/pagina807_percorso-romano.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Asti (Non confondere i resti delle mura romane con quelli medievali)

Bibliografia:

Domus Romana Asti Via Varrone 30, opuscolo edito a cura del Comune di Asti, Asti s.d.

MANDOLESI A., Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Editurist, Torino 2007

Fonti:

Le notizie e le immagini 2 e 3 sono state tratte dall’opuscolo sopra indicato.

Fotografia 1 e 4 dall’archivio GAT. Foto 5, mura romane, da wikimedia commons.

Data compilazione scheda:

3/3/2006 – aggiornamento 2011 e febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

- ← Previous

- 1

- …

- 4

- 5

- 6

- Next →