Provincia di Torino

Caravino (TO) : Cappella di San Giacomo in Carpeneto

Storia del sito:

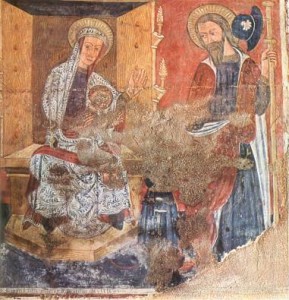

La chiesa dipendeva, nel Medioevo, da Santa Maria Maggiore della Cella Benedettina di Vestignè, a sua volta emanazione dell’Abbazia di Fruttuaria. La dedicazione a San Giacomo potrebbe indicare che era una tappa sulla via dei pellegrinaggi diretti a Santiago de Compostela. All’interno si può ammirare un affresco datato 1465 di Giacomino da Ivrea. Il nome Carpeneto o Carpaneto deriva dal bosco di carpini che circonda l’edificio.

Descrizione del sito:

All’interno della rustica chiesetta l’affresco (cm 140 x 145) raffigurante San Giacomo che presenta Henriello alla Madonna in trono e con il Bambino in braccio.

Informazioni:

Dalla vecchia strada per il castello di Masino, parte una sterrata sulla destra che porta alla chiesetta che sorge isolata nel bosco. Di proprietà privata e chiusa al culto. Comune, tel. 0125 778107

Links:

http://www.comune.caravino.to.it/

Bibliografia:

MORETTO A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese, Stabilimento tipo-litografico G. Richard, Saluzzo CN 1973

Fonti:

Fotografia in alto da http://web.tiscalinet.it/jovishome/bici/2001/cam_b.htm

Data compilazione scheda:

27/1/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Caprie – Celle (TO) : Chiesa di Santa Maria Assunta

Storia del sito:

Il piccolo borgo di Celle prende il suo nome molto probabilmente dalle celle dei monaci eremiti che vissero in quei luoghi intorno all’anno Mille: il primo di questi, si narra, fu Giovanni Vincenzo, vescovo di Ravenna. La leggenda racconta che gli eremiti volessero costruire sul monte una Chiesa in onore di San Michele Arcangelo, quindi raccolsero i materiali per la costruzione. Ogni notte parte dei materiali spariva. San Vincenzo volle scoprire chi fossero i ladri e si legò sul legname da costruzione. Il giorno seguente, probabilmente trasportato dagli angeli, si risvegliò sul monte di fronte, il Monte Pirchiriano dove ora sorge la Sacra di San Michele.

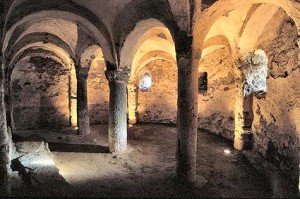

La parrocchiale di Celle risale forse al X secolo ed è l’edificio più antico esistente nel comune di Caprie. È stato ampliato nel 1741 inglobando la primitiva chiesetta che risulta interrata ed assume le caratteristiche di una Cripta.

Sulla piazza di fronte alla chiesa si trova un grande riparo scavato nella roccia (conosciuto come “la grotta”), secondo la tradizione rifugio dell’eremita San Giovanni Vincenzo, che ora è stato trasformato in una cappella chiusa da una facciata in muratura in stile barocco, realizzata all’inizio del Novecento

Descrizione del sito:

La parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, è caratterizzata dal bel campanile romanico di cinque piani con cornici a dentelli e monofore; una bifora si apre all’ultimo piano. Accanto al campanile l’abside dell’antica chiesa, con lesene e monofore.

Dalla facciata settecentesca con portico si entra nell’edificio che racchiude la seconda chiesa, la cosiddetta cripta, alla quale si giunge attraverso un passaggio interno alla parrocchiale: una ripida ed antica scala in pietra conduce a quello che la leggenda indica come luogo in cui visse l’eremita Vincenzo. Di pregio le colonne che sorreggono la cripta, collocata sotto l’altare, e gli antichi affreschi che illustrano la vita del santo.

Informazioni:

La Chiesa sorge nella frazione Celle sul monte Caprasio. Parrocchia tel. 011 9632113

Link:

http://www.comune.caprie.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2540

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

25/08/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Cantoira (TO) : Santuario di Santa Cristina

Storia del sito:

Sul monte, prima della costruzione del Santuario, esisteva un pilone votivo dedicato alla martire: ancora oggi lo si può scorgere all’interno della cappella, alla destra dell’altare. La chiesa attuale risulta essere l’ampliamento di precedenti costruzioni. Infatti una piccola cappella era già esistente verso la fine del Trecento.

Nel 1440 gli abitanti di Ceres e Cantoira costruirono di comune accordo una modesta cappella che fu poi ingrandita nel XVI secolo e costituita a santuario nel XVII secolo. Ceres e Cantoira se ne disputarono a lungo il possesso, finché non rimase a questi ultimi.

Nel 1840 l’amministrazione del santuario fece costruire attorno alla cappella e sulle pareti a picco del promontorio un imponente bastionata che funge da riparo e fortezza. Nel 1901 vennero eseguiti altri interventi di restauro.

Descrizione del sito:

L’interno del santuario si presenta modesto e semplice: sull’altare bianco in muratura è collocata la statua di Santa Cristina, mentre sulle pareti sono conservati circa cento ex-voto dipinti, risalenti ai secoli XIX-XX (le grazie che ricorrono con maggior frequenza sono le guarigioni da malattia, gli episodi di guerra, gli incidenti agricoli e le guarigioni del bestiame).

Al suo interno presenta tracce di affreschi, alcuni dei quali di buona mano. Un frammento, molto bello, rappresenta una Madonna in trono con Bambino, con accanto Santa Cristina. Sul vestito della Vergine è stata graffita la scritta: FUNDATA LAN 15(41). Questa data potrebbe riferirsi ad un ampliamento cinquecentesco della primitiva costruzione.

Informazioni:

Il Santuario sorge sulla cima del monte Santa Cristina (m 1353), dove termina il contrafforte che fa da spartiacque tra la Val d’Ala e la Val Grande ed è raggiungibile a piedi con un sentiero sia da Ceres, sia da Cantoira, in entrambi i casi in circa h 1,45. Parrocchia di Cantoira tel. 0123 585621. I festeggiamenti in onore della Santa si svolgono il sabato e la domenica più prossimi al 24 luglio. Il sabato si effettua il pellegrinaggio al santuario, dove i Priori e i Rettori organizzano un incanto dei doni offerti dai fedeli, il cui ricavato è usato per la gestione del sito.

Link:

http://www.comune.cantoira.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2538

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

28/11/2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Canischio (TO) : Cappella di San Grato

Storia del sito:

Il paese è l’antica Cannicia, località ricca di giunchi che vegetavano rigogliosi nella zona anticamente ricca di paludi. La cappella campestre è intitolata a San Grato, vescovo ausiliare di Aosta nel 776, il cui culto era al tempo assai popolare in Alto Canavese.

La piccola cappella è decorata da affreschi della fine del XV secolo, opera di un pittore noto come “Maestro di Canischio”, che mostra evidenti influssi Jaqueriani.

Il restauro pittorico della cappelletta è stato eseguito recentemente a cura della comunità Montana Alto Canavese.

Descrizione del sito:

L’edificio è architettonicamente molto semplice, con un piccolo portichetto sorretto da colonne sulla facciata intonacata.

L’interno è ad aula unica conclusa da abside; abside e pareti si raccordano direttamente alla volta a botte, caratteristica dell’architettura preromanica.

Gli AFFRESCHI. L’affresco più importante si trova sulla parete absidale ed è una Pietà con una Maria Addolorata con le braccia aperte che tiene sulle ginocchia il corpo irrigidito del Cristo morto, iconografia ricorrente nell’Europa del 1400. Ai lati san Sebastiano e un santo Vescovo.

Sulle pareti laterali sono raffigurati i santi Rocco, Antonio, Bernardo da Mentone e Grato. Qui risulta più formale il modo di comporre le figure dei santi inquadrate da edicole con archi a tutto sesto che formano come delle nicchie. Prevale l’intento decorativo: i volti sono atteggiati a grande serenità e vi è molta cura nelle vesti minutamente indagate nei particolari decorativi.

Nell’abitato di Canischio rimane il CAMPANILE della chiesa parrocchiale, di stile romanico, del X-XI secolo, con monofore.

Informazioni:

In località Ruà inferiore; Info Comune, tel. 0124 659998

Link:

http://www.comune.canischio.to.it

Bibliografia:

Comune Canischio, Canischio – Cappella di San Grato , sd

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune

Data compilazione scheda:

21/1/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Candia Canavese (TO) : Chiesa priorato di S. Stefano al Monte

Storia del sito:

La chiesa, purtroppo poco conosciuta e studiata, sorge nel sito di un luogo di culto preromano, successivamente romano e poi cristiano. Alcuni storici concordano con l’ipotesi che verso il 1100 questa chiesa fosse un priorato benedettino dipendente dall’Abbazia di Fruttuaria, ma occorre attendere l’ultimo quarto di secolo per avere la prima notizia certa sul complesso; in questo periodo la chiesa, con annesso priorato, dai Benedettini passò ai canonici dell’Ospizio dei Santi Nicolao e Bernardo di Monte Giove (Gran San Bernardo) e venne citata nell’elenco delle proprietà di questo ospizio che il papa Alessandro III prese sotto la sua protezione con bolla del 18 giugno 1177 che confermava la precedente volontà di Eugenio III. Santo Stefano diventava così uno dei tanti priorati attivi lungo le vie francigene.

La parte più antica dell’attuale edificio, databile all’inizio del secolo XI, è la zona centrale della facciata, dove si sviluppava anche la torre campanaria che, fino al XVII secolo, anche se in condizioni fatiscenti, era ancora presente.

Probabilmente la primitiva struttura romanica fu ad unica navata e, successivamente, fu ampliata sui lati e convertita a tre navate con pilastri a sezione quadrangolare.

Non si sa con certezza il periodo di costruzione della CRIPTA che presenta una continuità architettonica con l’aula della chiesa e ne asseconda l’inclinazione, ma è formata da capitelli e colonne di epoca molto precedente, quindi di reimpiego. Probabilmente la cripta venne inserita quando fu ricostruito l’abside centrale utilizzando materiali provenienti da una preesistente cripta o dall’edificio battesimale della pieve. La cripta, che in origine doveva avere il pavimento allo stesso livello di tutta la chiesa, è sempre stata dedicata a Santa Maria e dal XV secolo fino al 1970 (data dell’ultimo restauro) in essa si venerò una statua della Vergine che ora è nella chiesa Parrochiale.

Nella relazione della visita pastorale di Mons. Asinari del 1651 si riferisce che all’epoca le tre navate erano ancora a capriate e vi erano moltissimi affreschi eseguiti tra il XVI e il XVII secolo. In epoca barocca il vecchio campanile venne eliminato e la chiesa venne in parte rimaneggiata.

Nella Chiesa di S. Stefano al monte, fino ai primi decenni del ‘900, venivano condotte le persone morse da cani rabbiosi e si applicava sulla ferita una chiave resa incandescente. Questo metodo di cauterizzazione era ritenuto un’antichissima forma di culto.

Descrizione del sito:

La facciata in pietra, molto semplice ma di effetto, reca la traccia del campanile originario, collocato in posizione disassata rispetto all’impianto longitudinale.

Il fianco settentrionale conserva in alto frammenti di una lunga striscia ad affresco che rappresenta una “danza macabra”, soggetto raro in Piemonte.

Il fianco meridionale è impreziosito da ornamentazioni ritmate di archetti pensili in rossi mattoni che raggiungono il circuito absidale; contrastante risulta l’inserimento di un campaniletto triangolare barocco.

L’interno dell’edifico, a tre navate con presbiterio sopraelevato, conserva tracce di affreschi raffiguranti la Via Crucis e la Passione. Suggestiva è la fuga prospettica della duplice sequenza degli archi a tutto sesto della navata centrale con i varchi sulle navatelle d’altezza digradante, perché assecondano la pendenza del suolo fino alla piccola cripta.

I capitelli presenti nella cripta sono decorati con motivi formati soltanto da linee curve, rozzamente incise sulla pietra: archetti e piccoli cerchi che ricordano le tipologie presenti nella produzione degli avori di età longobarda.

Informazioni:

La Chiesa di Santo Stefano al Monte si trova su un colle nei pressi dell’abitato, all’interno del Parco naturale. Parrocchia di Candia. tel. 011 9834627

Links:

http://www.comune.candia.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2531

http://www.chiesasantostefano.it/index.htm

Bibliografia:

La Chiesa priorato di Santo Stefano del Monte a Candia un linguaggio artistico internazionale in Canavese: atti del convegno organizzato della storica Abbadia della comunità di Candia e del Canavese: Candia – Pieve di San Michele – 26 marzo 1980, Ed. P. Broglia, Ivrea, 1980

Fonti:

Fotografie dal sito www.chiesasantostefano.it.

Data compilazione scheda:

09/11/2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Candia Canavese (TO) : Chiesa di San Michele e Torre di Castiglione

Storia e descrizione dei siti:

La CHIESA PARROCCHIALE PIEVE DI SAN MICHELE ARCANGELO, è un edificio tardo manierista, il cui CAMPANILE conserva parte della fase romanica e materiali lapidei romani di reimpiego.

La Chiesa ospita una STATUA in marmo bianco o alabastro dipinto, raffigurante la Madonna con il Bambino che mangia un grappolo d’uva che fino ala 1970 era nel Santuario di Santo Stefano. È ritenuta una scultura franco-fiamminga, forse di Jean de Prindall, realizzata nel 1410-1420, che misura cm 66x23x20,5.

In questa Chiesa sono stati trovati interessanti reperti nel 2000, durante i lavori di risistemazione del pavimento. Venne realizzato uno spazio di visita sotterraneo, accessibile da una scala ricavata tra i pilastri della navatella sinistra con botole vetrate calpestabili, aperto al pubblico nel 2004.

TORRE DI CASTIGLIONE: emerge dal folto di un boschetto ed è tutto ciò che resta dell’omonimo castello originario del Duecento. Il castello sorgeva sulla cima di un monticello a panettone, parzialmente scavato artificialmente nella retrostante collina, tale da lasciar supporre l’esistenza di un antico tumulo funerario.

L’atto di infeudazione del castello di Castiglione è datato 28 febbraio 1205 e si conserva nel libro rosso del Comune di Ivrea. Il Castello venne danneggiato durante le guerre del Canavese del XIV secolo, successivamente smantellato. Attualmente la Torre superstite è di proprietà della famiglia Pachié ed è stata restaurata agli inizi degli anni Settanta. Si presenta con la parte inferiore in pietra e quella superiore in mattoni. Si accede all’interno attraverso una porta che si trova a parecchi metri dal suolo. La parte più elevata della torre venne rimaneggiata nel XIV secolo, ricavandone una stanza e al di sopra una terrazza. L’antica torre e il lago sono rappresentati nello stemma ufficiale del Comune di Candia.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nella Chiesa parrocchiale, pieve di San Michele arcangelo, venne eseguito uno scavo archeologico stratigrafico cha ha portato alla luce le tracce degli impianti romanici dell’edificio che sono tre: uno di epoca romanica tarda; uno di epoca ottoniana, uno di epoca altomedievale.

Tra i reperti più significativi ricordiamo: una base di un muro datato tra il V e il VI secolo; la base del fonte battesimale datato tra VI e VII secolo, tagliato a livello del pavimento dalle costruzioni successive; i resti di un velario del XIII secolo.

Informazioni:

Parrocchia di Candia Canavese, tel. 011 9834627, Comune tel. 011 9834645/9834400).

Links:

http://www.comune.candia.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=31222

http://www.chiesasantostefano.it/Documenti/statua%20della%20BVM.pdf

Fonti:

Fotografia in alto da Wikimedia commons.

Data compilazione scheda:

15/11/2005 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Cambiano (TO) : Torre

Storia del sito:

Il nome del paese è di probabile origine celtica (Cambius).

Fu abitata in età romana e infatti sono state trovate tracce di un grande edificio rurale, una “villa” romana, nella regione detta “S. Pancrazio” per la presenza di un pilone votivo a lui dedicato. Nella zona sono state rinvenute inoltre sei monete di bronzo, due delle quali risalgono ai primi anni dell’imperatore Galieno (verso il 250 d.C.). La villa probabilmente fu distrutta e sostituita da un nuovo insediamento in un luogo più difeso, sulla “motta” che oggi corrisponde alla via del Castello e a Piazza Giacomo Grosso, e nelle vie del quadrilatero difeso da mura e formato da via Mosso, via Cavour, via Borgarelli, via S. Francesco d’Assisi.

Il nome Cambianis è attestato fin dal 955, mentre diventa Cambianus nel 1152. Cambiano è poi ricordata in due carte dell’anno 1034 in cui l’abate del monastero benedettino di Nonantola (Modena) permuta alcuni possedimenti in Piemonte (e tra essi Cambiano) con i conti di Biandrate, di origine longobarda, fedeli all’imperatore, che divennero così signori del Chierese e lo rimasero per due secoli. Quando nel 1155 Federico Barbarossa distrusse Chieri, i signori di Cambiano furono tra i primi a concorrere per la sua riedificazione. Da allora la storia del paese seguì le vicende della repubblica chierese e nel 1248 prestò formale sudditanza a Chieri ricevendo in cambio assicurazione di difesa militare. Nel 1347 Chieri, e con essa Cambiano, si sottomise ai Savoia. La signoria fu esercitata congiuntamente dal conte di Savoia e dal ramo cadetto dei Savoia-Acaia. Nel 1418, con l’estinzione del ramo cadetto, Cambiano entrò a far parte del nuovo stato Sabaudo seguendone nei secoli successivi tutte le vicissitudini.

Il borgo medievale di Cambiano aveva due torri-porta. La prima si trovava dove oggi è il municipio, dotata di torre di difesa, della quale poco si conosce: era detta “Cella” o “Gemella” e la sua immagine è visibile in un affresco nei pressi del Comune; fu abbattuta nel giugno 1883, perché pericolante e alcuni suoi mattoni furono impiegati nelle fondazioni del campanile della chiesa.

La seconda torre-porta, ancora esistente e recentemente restaurata, era anticamente detta anche “porta stellina” (perché dava verso Villastellone), era gemella della precedente e costituiva con essa un accesso all’abitato medievale.

Descrizione del sito:

L’antica torre-porta, che oggi viene detta torre campanaria, presenta un grande passo carraio, un tempo chiuso da un portone. Si tratta di una costruzione presumibilmente databile intorno al XIII secolo, anche se fu in seguito rinnovata, aggiungendovi la meridiana, successivamente l’orologio e ribassando l’originale arco ogivale.

La Torre ha un paramento murario in laterizi, molto compatto, con due sole piccole aperture verso l’esterno, due pareti ortogonali al muro frontale a fungere da quinte. Era aperta sul lato interno, per favorire l’opera dei difensori. Il tetto presenta orditura lignea e manto di copertura in coppi.

Informazioni:

su Via Compajre e Via Cavour, nel centro storico

Links:

http://parrocchiacambiano.it/storia-e-arte/torre-campanaria/

http://www.comune.cambiano.to.it

Fonti:

Fotografia dal sito www.parrocchia-cambiano.it

Data compilazione scheda:

20/06/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Cambiano (TO) : “Castello” dei Mosi

Storia e descrizione del sito:

Edificio di significativo interesse architettonico, che meriterebbe un’accorta opera di restauro. La sua origine parrebbe relativamente tarda, non precedente la metà del XIII secolo, quando già il Comune chierese si era affermato. Compare infatti solo a partire dai Catasti chieresi del 1275, come appartenente alla famiglia dei Gribaudi, quindi ritorna negli Statuti del 1311 (“Moxios”), nei catasti del 1327, nella richiesta del Comune di difendere castelli e casali del 1366 (“Moxos”), ed infine negli Estimi del 1425, dove viene elencato tra i “casales” con il toponimo “Mossios” ed è accatastato tra le proprietà dei Broglia.

Il castello di Mosi, con Castel Mosetti, Fontaneto e Ponticelli, sorge sulla cosiddetta ‘via Alta’, che collega Chieri a Santena: la concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale era indirizzata al controllo capillare di un territorio ricco di corsi d’acqua. La sua funzione doveva essere quella di cascina-granaio, fortificata per impedire le razzie, e tale caratteristica mantenne nel tempo, sino al 1748, allorché entrò a far parte della “contea di Fontaneto”. Oggi i Mosi si presentano come un edificio monolitico, in pessimo stato di manutenzione, a quattro piani fuori terra serviti da due scale: la prima, sul retro, inglobata nel perimetro dell’edificio, è chiusa in alto da un abbaino settecentesco che ne denuncia il periodo di costruzione; la seconda, sul fronte verso la corte, è una tipica scala-torre che termina in un loggiato, anch’esso databile al XVIII secolo. Nulla sopravvive che possa testimoniare l’esistenza del casale medievale: tutte le luci sono di fattura moderna. Si deve dedurre che i Levrotto operarono sostanziali trasformazioni sul fabbricato per adattarlo alle loro esigenze. Interessante, addossato al muro del fronte posteriore, un pozzo ancora parzialmente coperto da un tettuccio in coppi.

Informazioni:

Cascina di proprietà privata. Seguendo la SS 29 Torino-Alba, immediatamente dopo l’ingresso dell’A21 TO-Piacenza deviare a sinistra in direzione di Chieri (Strada Vecchia di Chieri) dopo circa 1500 metri borgata i Mosi.

.

Link:

https://www.parrocchiacambiano.it/storia-e-arte/castelli-dei-mosi-e-dei-mosetti/

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, 1989

Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 101

F. BERGAMINI, Architetture tardomedievali tra Chierese e Monferrato astigiano: un paesaggio culturale, Torino 2018, (BSBS CXVI) – Fascicolo II – Luglio – Dicembre

Data compilazione scheda:

18 febbraio 2001 – aggiornam. settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Cambiano (TO) : “Castello” di Mosetti

Storia del sito:

Edificio di significativo interesse architettonico, che meriterebbe un’accorta opera di restauro. La sua origine parrebbe relativamente tarda, non precedente la metà del XIII secolo. Già nei Catasti chieresi del 1275 e del 1327 compare come compreso nei beni della famiglia Gribaldi. Tuttavia è significativo che negli Statuti del 1311 (riportanti norme emanate dal Comune nel secolo precedente), non compaia fra le cascine fortificate destinate a raccogliere il grano che deve essere inviato a Chieri. Solo dal 1366 – con il toponimo “Moxatos”, i Mosetti vengono regolarmente ricompresi in ogni elenco dei casali chieresi. Nel Quattrocento passano alla famiglia Broglia e nel 1748 ai Levrotto.

Descrizione del sito:

Castel Mosetti, con Mosi, Fontaneto e Ponticelli, sorge sulla cosiddetta ‘via Alta’, che collega Chieri a Santena: la concentrazione di castra in quest’area del Chierese meridionale era indirizzata al controllo capillare di un territorio ricco di corsi d’acqua. L’edificio si presenta come un edificio a corte chiusa in muratura laterizia, addossato ad un’originaria torre quadrangolare isolata (l’attuale mastio) posta a protezione dell’ingresso. Lo schema parrebbe derivato dalle torri-porta dei ricetti. La torre è coperta da un tetto ad un solo spiovente, rivolto verso l’esterno.

Le due ali che affiancano la torre sono ornate nella parte sommitale con fregi a mensole scalari e fasce a denti di sega a sottolineare il coronamento della torre e i passi di ronda delle cortine laterali. e si concludevano con una merlatura a coda di rondine ora chiusa superiormente da un tetto a falde. Il fabbricato retrostante ha una pianta quadrata con piccola corte centrale sulla quale si affacciano tre corpi di due piani fuori terra, ed un quarto corpo a tre piani sormontati da un passo di ronda che si apre all’esterno con un loggiato L’interno del cortile conserva, al centro, un pozzo in laterizi con copertura in coppi. Le pareti dell’edificio che si affacciano sul cortile hanno oggi un paramento in mattoni a vista ed una, in particolare, è arricchita da due fasce marcapiano formate da laterizi lavorati simili a quelli delle cornici delle finestre ogivali (un tempo “bifore”). La mancanza di decorazioni a figure geometriche o vegetali e la sola presenza di mattoni con il bordo arrotondato, alternativamente concavo o convesso, fanno pensare ad una costruzione tardo-trecentesca, frutto di un rinnovamento di parte della casa operato negli anni in cui anche Chieri iniziava la grande ricostruzione secondo il gusto gotico.

Informazioni:

seguendo la SS 29 Torino-Alba, immediatamente dopo l’ingresso dell’A21 TO-Piacenza deviare a sinistra in direzione di Chieri (Strada Vecchia di Chieri) dopo circa 1 chilometro Borgata dei Mosetti.

Cascina privata (visibile solo dall’esterno).

Link:

http://parrocchiacambiano.it/storia-e-arte/castelli-dei-mosi-e-dei-mosetti/

Bibliografia:

G. VANETTI, Chieri ed il suo territorio, 1989

Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino, a cura di M. VIGLINO DAVICO, A. BRUNO JR., E. LUSSO, G. G. MASSARA, F. NOVELLI, Torino 2007, p. 100

F. BERGAMINI, Architetture tardomedievali tra Chierese e Monferrato astigiano: un paesaggio culturale, Torino 2018, (BSBS CXVI) – Fascicolo II – Luglio – Dicembre

Fonti:

Fotografie 1, 2 e 3 GAT.

Data compilazione scheda:

18 febbraio 2001 – aggiornam. settembre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Caluso (TO) : Porta Crealis e “Castlas”

Storia dei siti:

La PORTA CREALIS o DELLA FRETA (“LE PURTASSE”) è la porta a levante, unica superstite delle quattro che consentivano l’accesso al borgo medievale, risalente al XII secolo. Poiché risulta che nel 1224 Guido di Biandrate abbia fatto costruire la “Rocca o Castellazzo”, si pensa che abbia, nella stessa occasione, restaurato e reso funzionale anche la cerchia di mura e le porte. Filippo d’Acaia, che nel 1316 acquistò dai Biandrate il feudo di Caluso permutandolo con i feudi di Corio e Rocca, nel 1324 fece costruire, tutto intorno al borgo, seguendo in parte il primitivo tracciato, un poderoso circuito di mura costeggiato da un profondo fossato e modificò le porte (probabilmente al suo intervento è dovuta la parte gotica delle medesime), munendole di ponte levatoio. L’arco romanico innalzato agli inizi del 1300, è citato nel “De Bello Canapiciano” da Pietro Azario, vissuto nel sec. XVI e cronista del suo tempo. L’imponente opera venne costruita secondo il progetto e sotto la direzione di Martino di Agliè, architetto ed esperto di fortificazioni, cui si deve anche il castello di Malgrate di Rivarolo.

L’ultimo restauro risale al 1976, quando il passaggio di un autocarro causò ingenti danni e il Comune provvide ai lavori per ripristinare l’aspetto originale. Le restanti tre porte sono andate tutte distrutte, in occasioni ed epoche diverse; l’ultima, la porta Faniania all’imbocco di via Guala, venne abbattuta verso la metà del 1800 per consentire l’ampliamento e la sistemazione della piazza Ubertini.

IL CASTELLAZZO (“CASTLASS”), anticamente dipendente dal vescovo di Ivrea, passò a Guido di Biandrate nel 1224. La struttura fortificata, menzionata come castellacium in un atto del 1257 fu poi trasformata in castrum secondo quanto indicato in un altro del 1297; non si tratta di un vero e proprio castello, come quello della vicina Mazzè, ma piuttosto di una costruzione militare edificata per controllare le strade che si sviluppavano ai piedi della collina e che portavano a Ivrea e a Vische verso il Vercellese

Nel 1316 Filippo d’Acaia subentrò al Biandrate nel possesso del feudo di Caluso e, nel 1324, fece di Caluso un importante caposaldo del partito guelfo in Canavese. Anche il castellazzo venne rafforzato, tanto da potervi alloggiare una guarnigione di 200 soldati, fatta venire appositamente da Ivrea.

Nelle guerre tra guelfi e ghibellini Caluso giocò un ruolo di primo piano; con la sua poderosa roccaforte e le robuste mura, era una spina nel fianco di Giovanni II Paleologo marchese del Monferrato, ghibellino, impegnato in una lunga e sanguinosa guerra (detta del Canavese) contro Giacomo d’Acaia, figlio di Filippo. Giovanni II tentò più volte di espugnare Caluso, inviando i suoi mercenari guidati da Facino Cane e dal Malerba, ma vi fu sempre respinto. Nel giugno del 1349 (la data più accreditata), dopo vari tentativi, alla testa delle sue truppe e accompagnato da suo cugino Ottone di Brunswick, riuscì ad entrare nel borgo e a porre l’assedio alla rocca. Caluso diventò feudo di Ottone di Brunswick, a cui Giovanni II l’aveva assegnato. Nel 1376 passò ai Valperga di Rivara, che poi presero il nome di Valperga di Caluso, che lo mantennero fino al 1537, anno in cui si insediarono gli Spagnoli, comandati dal generale Cesare Maggi, che smantellò il castellazzo temendo che cadesse in mano ai francesi. Da allora la struttura non venne più riedificata.

Nel 1951 il Comune di Caluso divenne proprietario dei resti del castlas, avendolo acquistato dai Mattirolo, eredi degli Spurgazzi. Iniziò un periodo di totale abbandono e ben presto tutta l’area si ricoprì di una fitta vegetazione selvatica. Nel 1980 furono compiuti lavori di disboscamento e di consolidamento del muraglione di Ponente.

Storia e descrizione dei siti:

LA PORTA CREALIS è una costruzione in laterizio e pietra, ad arco ogivale verso l’interno, e ad arco a tutto sesto verso l’esterno. Nella porta sono ancora visibili gli anelli in cui scorrevano i tiranti del ponte levatoio.

Del “CASTLAS” rimangono resti delle mura, un tempo alte circa dieci metri.

Sullo spiazzo antistante la rocca vi sono i ruderi del coro dell’ANTICA CHIESA DI SAN CALOCERO, la primitiva parrocchia di Caluso, risalente agli ultimi anni del XII secolo; menzionata in una bolla del 18 giugno 1177 di papa Alessandro III. La stessa chiesa venne citata da papa Innocenzo III, in una bolla datata 4 gennaio 1204. La chiesa, ancora esistente nel 1522, anche se in disuso, crollò definitivamente nel 1880.

Informazioni:

La porta Crealis o Della Freta, è in via Diaz 7, nei pressi della chiesa Parrocchiale.

Da Piazza Ubertini, a lato del Palazzo Civico, vi è una stradina che porta in località Castello sulla cima della collina che sovrasta l’abitato, il Colle di san Calocero o Monte Rotondo, ove sono i ruderi del “castlas”.

Links:

http://www.youtube.com/watch?v=LFRTl_7fyuc

Fonti:

Fotografia in alto da www.localport.it, in basso fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

13/03/2006 – aggiornam. giugno 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese