Provincia di Torino

Chieri (TO) : Chiesa collegiata di S. Maria della Scala – Duomo

Storia del sito:

L’edificio gotico, quale oggi si può ammirare, risale ad una fabbrica apertasi nel 1405 e conclusasi nel 1436. L’origine della chiesa è tuttavia più antica e documentata sia dalle sopravvivenze architettoniche che dai documenti d’archivio. Un diploma del 1037 ricorda con diversi particolari i lavori di costruzione condotti dal vescovo di Torino Landolfo a Chieri, il quale “comandò che fosse costruita la chiesa in onore di Santa Maria madre di Dio, non lontano dallo stesso castello”. Sotto l’edificio gotico sopravvive una parte della cripta della chiesa landolfiana, mentre sull’assetto della chiesa non è possibile formulare ipotesi. Pesanti restauri di gusto neogotico, effettuati verso il 1875 da Edoardo Mella, hanno modificato non solo la facciata, ma anche l’interno della chiesa, appesantendolo con l’intonaco a fasce chiare e scure e con la doratura dei capitelli.

Descrizione del sito:

La facciata è divisa in cinque zone da marcate lesene sormontate da pinnacoli cuspidati. Elemento caratterizzante è il portale principale, affiancato da numerose colonnine lungo tutta la strombatura e sormontato da una ghimberga decorata a elementi vegetali di derivazione francese. Nella lunetta sopra il portale vi è una copia (l’originale è all’interno del Battistero) della Madonna del melograno. Le porte laterali e i tondi che le sovrastano sono frutto di interventi ottocenteschi. L’interno è diviso in una navata centrale, due laterali, e due serie di cappelle. La navata centrale è divisa in quattro campate. Il quadrato, i cui angoli sono i quattro pilastroni fasciati che delimitano ogni campata, è il modulo sul quale si sviluppa la chiesa. Ad ogni campata corrispondono due campatelle nelle navate laterali, ad ogni campatella corrisponde una cappella. Sorte con la chiesa nella prima metà del XV secolo, le 15 cappelle (la sedicesima corrisponde all’ingresso del Battistero) furono rimaneggiate più o meno pesantemente in epoca barocca. Il transetto divide le navate dal presbiterio, che a sua volta è collegato al coro e all’abside poligonale a cinque lati. Ai lati del presbiterio due grandi cappelle non absidate ospitano i due altari laterali.

Partendo dall’ingresso, nella navata sinistra si allineano otto cappelle, in origine con volte a crociera, in età barocca trasformate nelle attuali volte a botte (ad eccezione della terza cappella).

1. Cappella di Santa Rita da Cascia

2. Cappella di Sant’Anna e S. Antonio di Padova con sull’altare una pala di Giovanni Miel (1654), raffigurante La Vergine tra sant’Anna e sant’Antonio e le Sante Agata, Barbara, Caterina e Orsola

3. Cappella di S. Margherita da Cortona (conserva la volta a crociera)

4. Cappella della Madonna delle Grazie disegnata dal Vittone

5. Cappella dei Santi Piemontesi

6. Cappella dei SS. Giuliano e Basilissa (con formelle seicentesche)

7. Cappella delle Anime Purganti

8. Cappella delle Reliquie, che conservava un tempo il Tesoro del Duomo, attualmente non esposto al pubblico.

Anche la cappella a sinistra del transetto ospita opere secentesche, tra cui la pala del Crocifisso con la Maddalena, Maria e S. Giovanni di Carlo Dauphin.

Di grande interesse il coro ligneo quattrocentesco. Sui dorsali sono raffigurate piante eduli e medicinali (castagno, malva, fico e cardo), mentre le due porte laterali ed i fianchi illustrano, in bassorilievo, scene di vita della Vergine e del Cristo. Il baldacchino è coronato da statuette a tutto tondo di Apostoli e Profeti.

Dalla cappella a destra del transetto si accede alla CRIPTA unica parte superstite della chiesa landolfiana. La cripta divenne oggetto di attenzione solo nel secolo scorso, per merito del canonico Antonio Bosio, che per primo si calò nell’ambiente sotterraneo. L’assetto odierno della cripta è dovuto alle campagne di restauri che si sono succedute. Soltanto nel 1957 veniva realizzata la scala di accesso dalla chiesa superiore, secondo un percorso diverso dall’originario. Rimane dell’impianto originale una porzione ridotta a due sole campate, relativa alla terminazione orientale absidata. Un muro di tamponamento realizzato posteriormente, ha interrotto lo sviluppo longitudinale della sala. Le volte seguono tecniche costruttive collaudate: crociere prive di bombatura a nervature perimetrali, con una sporgenza costante ed una larghezza dei costoloni di 23 cm. Tale larghezza non sembra essere casuale, e corrisponde alle dimensioni di sesquipedali di 45 cm tagliati in due parti, ancora visibili in tratti non intonacati. Il riutilizzo di materiale romano di recupero è una costante delle opere landolfiane. Le ricadute delle volte sono sorrette lungo le pareti da semicolonne, realizzate con elementi curvilinei laterizi in cotto.

Sull’abside si aprivano tre finestre, tutte monofore arcuate a doppia strombatura con un restringimento al centro costituito da mattoni posti di taglio. La tessitura muraria risulta composta da elementi incoerenti uniti da malta abbondante, in grande prevalenza frammenti laterizi di recupero. I sostegni sono costituiti da colonnine, con il fusto intagliato in modo irregolare. Un interesse particolare è assunto dai capitelli ancora inglobati nei due sostegni occidentali, ridotti a semicolonne inglobate nel muro di tamponamento. Si tratta di semplici dadi rastremati agli spigoli, con decorazioni appena accennate che seguono l’andamento della scantonatura.

Al centro è conservato l’altare. Sopra uno zoccolo murario oggi ricoperto di malta cementizia, di base quadrangolare, è poggiato un elemento di recupero antico, forse il frammento del capitello di un pilastro, con abaco ed echino a doppia modanatura curvilinea.

Sulle pareti della cripta (che nei secoli passati servì come tomba della famiglia Balbo) sono state murate due epigrafi. Una venne in luce nel 1957, quando fu costruita la scala di accesso della cripta, l’altra ricorda la piccola Ienesia e fu rinvenuta durante i lavori di restauro del 1875, reimpiegata nella muratura gotica del Duomo. Per la sua datazione (488 d.C.) è un’importantissima testimonianza attestante la presenza del cristianesimo a Chieri fin dal V secolo.

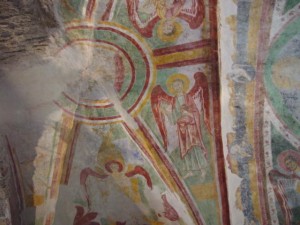

Dalla cappella del transetto posta a destra dell’altar maggiore si accede anche alla base del campanile, trasformata in cappella dalla famiglia Gallieri e decorata tra il 1414 e il 1418, da un artista non lontano dallo stile dei Fantini, nel quale alcuni critici vorrebbero riconoscere Giovanni, lo zio del pittore del Battistero. Gli affreschi raffigurano scene della Vita del Battista (sulle pareti) e i quattro Evangelisti (sulla volta). Il campanile che sovrasta la cappella è opera precedente la costruzione della chiesa gotica; riedificato agli inizi del Quattrocento e quindi innalzato in due successive riprese, fino a raggiungere gli attuali 50 metri.

Nella navata di destra, dalla cappella del transetto ritornando verso l’ingresso troviamo, dopo un accesso laterale della chiesa:

1. Cappella della Resurrezione, con una pala del Cristo risorto, attribuita a Giovanni Crosio e una dell’Assunta, attribuita a F. Fea

2. Cappella dei Tabussi con affreschi quattrocenteschi di scuola jaqueriana, se non dello stesso Jaquerio, rappresentanti la Natività, la Presentazione al Tempio e la Adorazione dei Magi, restaurati nel 2006-7

3. Cappella della Visitazione di Maria

4. Cappella del Ritrovamento della Croce con una tela della Madonna con i santi Sebastiano e Antonio attribuita al Moncalvo

5. Cappella di S. Giuseppe e della Natività

6. Cappella di San Tommaso con una tela di Vittorio Amedeo Rapous, rappresentante santa Elisabetta d’Ungheria.

7. Cappella di Nostra Signora di Loreto con la pietra tombale cinquecentesca di Bernardino Biscaretti, proveniente dalla distrutta chiesa di San Francesco.

Informazioni:

Associazione Carreum Potentia tel. 345 4463201 oppure 388 3562572 ; email: info@carreumpotentia.it

Links:

http://www.duomodichieri.com/storia_main.php

http://web.tiscali.it/margheritaronco/dipinti%20e%20affreschi.htm

http://www.carreumpotentia.it/

Bibliografia:

VANETTI G., 2000, Chieri. Dieci itinerari tra Romanico e Liberty, Edizioni Corriere

TOSCO C., 1997, Architettura e scultura landolfiana, in Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino a cura di G. Casiraghi, Scriptorium, Torino

PANTÒ G., 1994, Venti anni di interrogativi sulle testimonianze archeologiche del Battistero, in Il Battistero di Chieri tra archeologia e restauro, a cura di PANTÒ e D. BIANCOLINI, Torino, pp. 49-77

Fonti:

Fotografie archivio GAT; foto 4 e 5 dal sito web.tiscali.it sopra indicato. Affresco foto 2 da www.carreumpotentia.it

Data compilazione scheda:

6 maggio 2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Battistero della Collegiata di Santa Maria della Scala

Storia del sito:

Gli scavi effettuati tra il 1988 e il 1993 nel Battistero del Duomo, riprendendo ricerche effettuate negli anni ’60 dello scorso secolo, hanno definito una successione stratigrafica dall’età romana a quella medievale. Sono stati infatti scoperti i resti di una domus risalente alla fine del I sec. a.C., cui si sono sovrapposte strutture edilizie attribuibili al IV-V secolo d.C., mentre una diversa destinazione d’uso è attestata dalla presenza del cimitero paleocristiano che ebbe successive fasi di sviluppo, fino al X secolo.

Delle ventotto tombe individuate una sola è “alla cappuccina” ossia con la sepoltura poggiante direttamente sul fondo di terra e copertura costituita da sesquipedali accostati a doppio spiovente per il lato lungo con testata aperta. Quelle definite “alla cappuccina” nella relazione degli scopritori e negli studi che ne seguirono in realtà sono tombe a cassa di muratura con copertura a doppio spiovente e testate chiuse. Il cimitero perse la sua funzione con la costruzione di un edificio del quale resta unicamente uno spesso muro realizzato in ciottoli legati da malta sabbiosa e friabile di colore giallino ancora precedente l’impianto del battistero attuale. Successivamente per l’epoca romanica gli storici si sono, infatti, sempre arresi di fronte alla documentazione limitata a tre labili indizi cronologici, per altro risalenti solo al XIII secolo e in parte di dubbia pertinenza.

Lo scavo testimonia come il Battistero doveva presentare pianta ottagonale con nicchie alternativamente rettangolari e semicircolari emergenti e abside orientata. Al centro dell’edificio si trovava il fonte probabilmente ottagonale come parrebbe suggerire l’allineamento di alcune pietre della base. La vasca era collegata al pozzo di raccolta delle acque mediante un tubulo in cotto posto in marcata pendenza verso quest’ultimo. La differenza di quota di circa 20 cm tra il pavimento e il fonte indica come questo fosse parzialmente interrato e vi si accedesse scendendo un gradino. La planimetria ottagonale si accosta a quella di numerosi battisteri sorti nella pianura padana occidentale a partire dal V secolo, modello poi riproposto in numerosi esempi di età romanica. Pertanto il Battistero di Chieri si inquadra in una corrente di gusto che si sviluppa nel corso dell’età romanica. Dopo le poco documentate origini, notizie più sicure e precise permettono di seguire le vicende costruttive del Battistero tra il XIV e il XV secolo.

La famiglia dei Simeoni de Balbi, che ne aveva il patronato dal 1365, trascurò l’edificio, al punto tale da renderlo inagibile e forse da portare alla sconsacrazione dell’altare. In conseguenza di ciò il Capitolo trasmise la concessione a Nicolao Tana, tra il 1432 e il 1436. Ottenutone il patronato, i Tana ristrutturarono il Battistero, rifacendone la volta, probabilmente crollata o in gravi condizioni di degrado e la sorressero con i pilastrini angolari, commissionarono un ciclo di affreschi che, attraverso la Passione di Cristo e non le vicende del Battista, richiamasse il tema della salvezza dell’anima operato dal battesimo. In questa fase è probabile che l’accesso all’edificio fosse ancora quello originale, parallelo al portale del Duomo, e l’altare principale risultasse a fronte dell’ingresso, orientato come già lo era nella preesistenza romanica; così si spiega il posizionamento sulla parete che sovrasta l’altare, oggi nella cappella sinistra, della scena principale del ciclo della Passione.

Purtroppo il crollo della volta, causato dal terremoto del 1829, e la successiva ricostruzione, avvenuta tra il 1835 e il 1837, non ci permettono di valutare l’importanza e le caratteristiche dell’intervento di Nicolao Tana, che, tuttavia, dovrebbe aver portato alla formazione di un edificio non dissimile dall’attuale, se si eccettua la probabile presenza di un lanternino cuspidato posto al colmo della cupola, quale appare nel Theatrum Sabaudiae del 1682 e che viene riconfermato da due disegni del Rovere datati, rispettivamente, 1839 e 1852. Un secondo intervento dei Tana è documentato negli ultimi anni del XV secolo, quando fu rialzata la quota del pavimento, forse per allinearlo a quello del Duomo con il quale venne collegato. In questa occasione, e precisamente il 4 giugno 1495, venne concesso a Maria Tana di fondarvi una cappella intitolata a “San Giovanni Battista”.

A partire dai primi decenni dell’Ottocento si susseguirono a brevi intervalli numerosi interventi. Nel 1837 annotava il Casalis questo antico tempio fu restaurato ed abbellito con lavori di consolidamento statico, di restauro decorativo (operato dal Ferrazino con la ridipintura totale degli affreschi della cupola) e di completamento stilistico. Negli anni 1876-1878, l’opera venne nuovamente interessata dal restauro gotico-storicista di Edoardo Antonio Mella. All’esterno venne rinnovata la decorazione ad archetti pensili con elementi in cotto. Venne eliminato il lanternino posto a coronamento del tetto della cupola e visibile nel Theatrum Sabaudiae. Internamente venne eseguita la volta a cielo stellato scandita da costoloni decorati, mentre le pareti vennero rivestite da fasce dicrome. Il programma decorativo fu attuato dall’ornatista Gabriele Ferreri. A metà del Novecento il manufatto si presentava in pessimo stato di conservazione, danneggiato e roso dall’umidità. Nel marzo del 1965 vennero condotti gli scavi non stratigrafici da parte del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori, che raggiungendo i 3 metri di profondità portarono alla luce numerosi reperti, contestualmente si procedette alla stonacatura delle pareti sino alla fascia affrescata. Il Comune fece poi eseguire un solaio in cemento armato in corrispondenza della precedente quota pavimentale, creando un locale sotterraneo da allora chiamato “cripta”. Nel 1985 si procedette ad una leggera sabbiatura ed al restauro della muratura. Con l’intervento della Soprintendenza Archeologica del Piemonte (Dott.ssa G. Pantò) venne approfondita l’area di scavo scandagliata negli anni sessanta e realizzata una scala a chiocciola per renderla fruibile.

Descrizione del sito:

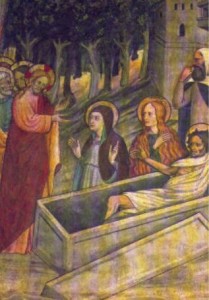

L’edificio è a pianta centrale, a croce greca, con due delle quattro braccia corrispondenti ad altrettante cappelle (una sola absidata) e le altre due rispettivamente alla porta d’accesso ed al passaggio che collega il Battistero con la chiesa. Quattro absidiole sono inoltre poste agli angoli della croce per dare al Battistero una forma vagamente ottagonale. Nel XV secolo, come abbiamo visto, il Battistero (su commissione dei Tana che ne ebbero il patronato e lo trasformarono in cappella di famiglia) fu sopraelevato e ciò per compensare la diminuita volumetria determinata dal sollevarsi del pavimento, ma anche per rispondere ai gusti del gotico. In questa occasione (circa 1435) Guglielmetto Fantini e la sua bottega dipinsero, lungo la fascia appena costruita, gli affreschi raffiguranti la Passione di Cristo, narrata sulla traccia del Vangelo di Giovanni. Alla famiglia Tana si deve anche il polittico posto sopra l’altare della cappella sinistra. Fu realizzato, secondo alcuni studiosi, da Francesco Berglandi, un pittore di Mombello, residente a Chieri, nei primi anni del XVI secolo, e dal fiammingo Gomar Daver (o d’Anver) per ricordare Tommaso Tana, “cavaliero hierosolimitano morto in Rodi 1503… contra i turchi in difensione de la fede catolica”, come recita tra l’altro una scritta ai piedi di san Giovanni Battista e di san Tommaso. Fra i due santi citati vi è una Sacra Famiglia, mentre nella parte alta del polittico a fianco di una Madonna con Bambino stanno san Gerolamo e san Giorgio. Nella predella Gesù e i dodici Apostoli. L’opera sente l’influsso della scuola vercellese (per molto tempo fu attribuita a Defendente Ferrari) e indirettamente dell’arte fiamminga.

Al 1503 e sempre sui commissione dei Tana si deve anche il fonte battesimale, un tempo al centro del locale. Nell’edificio sono anche esposti una Pietà lignea, opera del 1731 di G. Marocco, una “pia donna” frammento superstite di una Pietà in cotto di cui non si hanno più notizie e la Madonna del Melograno, in origine nella lunetta che sovrasta il portale principale ed oggi sostituita da una copia.

Informazioni:

Sulla piazza all’esterno al Duomo e, dal XV secolo, collegato a questo con un passaggio in corrispondenza della quarta campata laterale. Associazione Carreum Potentia tel. 345 446 32 01 oppure 388 356 25 72; email: info@carreumpotentia.it

Links:

http://www.duomodichieri.com/storia.php?id_storia=22

http://web.tiscali.it/margheritaronco/dipinti%20e%20affreschi.htm

Bibliografia:

MERCANDO L., 1994, in Il battistero di Chieri tra archeologia e restauro, I giornali di restauro, n. 3

VANETTI G., 2000, Chieri. Dieci itinerari tra Romanico e Liberty, Edizioni Corriere

PANTÒ G., 1994, Venti anni di interrogativi sulle testimonianze archeologiche del Battistero, in Il Battistero di Chieri tra archeologia e restauro, a cura di Pantò e D. Biancolini, Torino, pp. 49-77

Fonti:

Fotografie archivio GAT e n° 2 e 3 dal sito sopra indicato web.tiscali.it/

Data compilazione scheda:

6 maggio 2004 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Acquedotto romano

Descrizione del sito:

Resti dell’acquedotto, unica struttura pubblica nota della città romana di Chieri (Carreum Potentia), furono rinvenuti negli anni ’30 del Novecento grazie alle ricerche dello studioso di storia locale Riccardo Ghivarello, dopo che nel tempo se ne persero quasi completamente le tracce.

Le caratteristiche tecniche e costruttive molto semplici dei pochi resti dell’acquedotto oggi visibili fanno propendere per l’esclusione di tratti in galleria o in elevato. L’acquedotto, molto probabilmente, consisteva in un semplice condotto poggiato al pendio che collegava la collina di Pino Torinese con Chieri per un tratto di cinque chilometri compreso tra i 363 ed i 312 m s.l.m.: l’acqua che veniva convogliata dalle sorgenti collinari della Commenda (località Tetti Miglioretti) scendeva correndo parallela all’attuale SS 10 ed entrava a Chieri all’imbocco della strada di Roaschia con il viale Fasano, dove è stato portato alla luce un tratto dell’acquedotto.

Per la costruzione si è fatto uso di un conglomerato di ciottoli di pietra serpentina spaccati ed impastati con cemento bianco durissimo ottenuto forse con calce pregiata proveniente dalle antiche cave di Superga, mentre il rivestimento interno appare in “opus signinum” realizzato con calce, sabbia e cocciopesto, cui sembra sia sovrapposta una spalmatura rossa e liscia, forse lo strato di mastice che serviva ad evitare le infiltrazioni di acqua. La sezione, di forma rettangolare, misura circa 20 x 35 cm, la “substructio” 35 cm ed i fianchi 30 cm. È ipotizzabile una parziale copertura dall’esistenza di frammenti laterizi lungo il percorso e dal rinvenimento di tambelloni di 44 x 34 x 7 cm recanti un incavo con la tipica impugnatura.

L’acquedotto, la cui portata media giornaliera è stata calcolata in 4.000 mq d’acqua, era servito da tre canali ausiliari che erano convogliati, presso Tetto Rio, in una piccolo vasca in calcestruzzo con funzioni di collettore e terminava in città dove, nel corso di recenti scavi presso Palazzo Bruni, è stata ritrovata una vasca di raccolta, collocata all’interno di un grande piazza pubblica porticata, probabilmente termine ultimo delle acque convogliate dall’acquedotto.

Informazioni:

Link:

http://www.archeogat.it

Bibliografia:

LUONGO M., 2003, L’acquedotto romano di Chieri, in La collina torinese, quattro passi tra storia e archeologia, Gruppo Archeologico Torinese, Torino, pp.12-13

AA.VV., 1987, Museo Archeologico di Chieri – Contributi alla conoscenza del territorio in età romana, Torino

BETTALE D., MONETTI M., TAMAGNONE P., 1973, Relazione sull’attività archeologica della Sez. GEI di Chieri, anni 1957/70, Chieri

GHIVARELLO R., 1932, L’acquedotto romano di Chieri, “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” XVI, pp. 156-157

GHIVARELLO R., 1962-1963, Nuovi ritrovamenti dell’acquedotto romano di Chieri, “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” XVI-XVII, pp.137-139

ROCCATI L., 1959, I ritrovamenti romani – Regione Maddalena – Scavi 1958-1959, in “Il Chierese”, XV, nn.30-35

ZANDA E., da “Il battistero di Chieri tra archeologia e restauro – Lo sviluppo della città in età romana”, a cura di D. Biancolini e G. Pantò, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte – I giornali di restauro n.3, 1994

G. PANTÒ (a cura di), Archeologia a Chieri : da Carreum Potentia al comune basso medievale, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie, Torino 2011

Fonti:

Immagine GAT

Data compilazione scheda:

27 ottobre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Maurizio Belardini – Gruppo Archeologico Torinese

Chiaverano (TO) : resti delle fortificazioni (forse ricetto)

Storia e descrizione del sito:

Si hanno notizie di Chiaverano sin dal 1003, anno in cui Arduino d’Ivrea donò il feudo al Vescovo di Ivrea Varmondo. Nel 1251 gli uomini di Sessano, Bellerano e Chiaverano, villaggi della castellata alle dipendenze del Vescovo di Ivrea, ottennero di costruire un nuovo borgo attorno o vicino al castrum di Chiaverano, esistente dal X secolo.

Dalla metà del XIII secolo e per almeno due secoli, pare esistere un’unica struttura fortificata in cui era situata la rocca signorile ed il ricetto, di cui si ha notizia nel 1255.

Nel 1349 Giovanni II di Monferrato invase il Canavese e dopo aver preso Caluso continuò le scorrerie giungendo fino alle porte di Ivrea; arrivò ad assediare Chiaverano, ma la rocca, difesa da una guarnigione al comando del Castellano di Bard, Teobaldo di Challant, inviato da Amedeo VI di Savoia, si difese energicamente e resistette senza cedere.

La rocca risulta distrutta nel 1640 e di essa rimangono pochi ruderi a nord del borgo, in posizione dominante, su un picco roccioso alla cui base vi è la piazzetta dove sorge la parrocchiale del 1744, costruita su una precedente chiesa.

Nel borgo rimangono scarse tracce del ricetto (vedi mappa).

LA BASTIA.

Sin dal 1193 si accese la rivalità tra il Vescovo di Vercelli e il Vescovo di Ivrea per i possedimenti sul confine non ben delimitato sul versante della Serra Morenica. La “Bastia” è l’antica torre fortificata, con relativo fossato, adibita anche a prigione, che il Vescovo di Vercelli fece costruire nel 1296, dagli abitanti di Donato e Sala sul crinale della Serra tra Chiaverano e Andrate, dotandola di una guarnigione di quattro armati per controllare la località adibita a pascolo e zona di transito. La Bastia, alta circa 15 metri, controllava il territorio fino ad Ivrea, quindi fu una spina nel fianco per Andrate e Chiaverano che cercarono di eliminarla con mezzi legali prima e poi con le armi. Nel 1308, gli abitanti dei due borghi, stanchi di essere tartassati e addirittura carcerati se pascolavano nella zona, assalirono la Bastia e la distrussero con le case e la prigione. Seguirono vertenze legali ma, spalleggiati del Vescovo d’Ivrea, riuscirono a spuntarla e dietro pagamento di un indennizzo ottennero il controllo del territorio fino al torrente Viona sul versante Vercellese. Purtroppo oggi dell’antica torre rimangono solo le fondamenta.

Informazioni:

Nel centro storico. I resti della Bastia sono sul crinale tra Chiaverano e Andrate, frazione Scalveis. Comune, tel. 0125 54805

Links:

http://www.comune.chiaverano.to.it

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Info e fotografie 1 e 2 da pubblicazioni reperite in loco nel 2007. Foto 3 da archivio GAT.

Data compilazione scheda:

12/10/2007 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Chiaverano (TO) : Chiesa di Santo Stefano di Sessano

Storia del sito:

L’antico abitato di Sessano trasse il suo nome dalle caratteristiche naturali della zona: “saxeus, saxetum, saxsosum” (sasso, sassoso) indicavano il masso dioritico su cui sorgeva. Il borgo, essendo un paese di confine nella guerra fra Vercelli ed Ivrea, vide i propri abitanti costretti, nel 1251, a trasferirsi nella villa nova di Chiaverano, che era fortificata.

Unica testimonianza dell’insediamento rimane la chiesa romanica di Santo Stefano, risalente all’XI secolo, un tempo tappa per i pellegrini della via Francigena Canavesana.

La diversità nella muratura della terza campata rispetto al campanile e al resto della chiesa ha fatto ipotizzare un crollo con ricostruzione della campata, oppure una costruzione successiva (XII secolo) per unire il campanile alla chiesa, cui era prima collegato da una tettoia in legno. Dai resoconti delle visite pastorali si sa che nel XVIII secolo la navata era coperta da un tetto a capriate; l’abside da lose (lastre di pietra). In epoca imprecisata venne coperta con una crociera la prima campata. Nel 1766 le antiche pitture erano in cattive condizioni, intorno alla chiesa vi era un cimitero; nel 1782 la copertura era crollata e si procedette a restauri. Di epoca barocca è la costruzione della sagrestia sul fianco sud e dell’arco centrale nella navata, la intonacatura delle pareti e la decorazione dell’abside con rozzi motivi geometrici. Nel corso del XX secolo, per atti vandalici e per la rimozione del tetto, crollò la volta; negli anni ’60 del 1900 le infiltrazioni di acqua fecero cadere lo strato d’intonaco rivelando parte degli affreschi.

I lavori di recupero edilizio, iniziati nel 1973, portarono alla scoperta, nell’abside della chiesa, di un duplice strato di affreschi romanici ancora ben conservati e raffiguranti lo stesso soggetto: il Cristo in maestà circondato dai simboli dei quattro evangelisti. Venne staccato l’affresco più recente e collocato presso il Museo Garda di Ivrea. Gli affreschi più antichi vennero restaurati e lasciati in loco.

Nel 1985 il Comune acquistò l’edificio dalla Curia. Successivamente vennero realizzata una copertura in coppi, la posa di gronde, il rifacimento degli infissi e del pavimento e della scala interna che porta ad un locale sopra la sagrestia. Nel 1996 la chiesa venne riaperta al pubblico ed utilizzata anche per concerti, mostre, spettacoli.

Descrizione del sito:

Al centro della facciata della chiesa sorge il campanile che si alza per due piani su cui si aprono monofore. La parete nord è decorata da quattro lesene ed archetti pensili. Esternamente l’abside presenta archetti pensili e dodici nicchie a fornice, suddivise in gruppi di quattro da due lesene. Nei tre campi sottostanti i fornici si aprono tre monofore a doppia strombatura.

L’edificio è a navata unica con tre campate, largo m 6 a lungo m 15, dimensioni ragguardevoli per l’epoca.

Nell’abside vi sono preziosi affreschi risalenti alla seconda metà del secolo XI, ritenuti tra i più importanti documenti della pittura romanica nel Canavese e rappresentano, nel catino, il Cristo circondato dai simboli dei quattro evangelisti; nel cilindro sono dipinte quattordici figure di Apostoli e di Santi. Nella crociera e nello zoccolo absidale si conservano decorazioni geometriche.

IL GIARDINO MEDIOEVALE. Nell’area a nord della Chiesa è stato realizzato un giardino officinale, disegnato secondo le caratteristiche che avrebbe potuto avere nei primi anni del Mille. Due dossi dioritici, un muretto secco ed una quinta di alberi da frutto racchiudono l’Hortus Conclusus dove sono ospitate e classificate in base all’uso piante spontanee e coltivate prima della scoperta delle Americhe: i semplici, le piante alimentari, le piante curative delle malattie da raffreddamento e per mal di pancia, le aromatiche e le vulnerarie. Un pergolato ospita rampicanti e tre antichi vitigni tipici del Canavese: Erbaluce, Nebbiolo e Luglienga. All’ingresso del giardino medioevale vi sono molte varietà naturali ed alcune cultivar di “rosmarino”.

Informazioni:

La chiesa è situata sullo sperone che sovrasta il paese, dove sorgeva l’antico abitato di Sessano. Comune, tel. 0125 54805

Links:

https://www.ecomuseoami.it/l-ecomuseo/gli-enti-associati/comuni/item/35-comune-di-chiaverano

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santo_Stefano_di_Sessano

Bibliografia:

AA.VV, Santo Stefano in Sessano, Quaderni della Biblioteca editi a cura del Comune di Chiaverano, s.d.

Fonti:

Le notizie sono state tratte dal sito e dalle pubblicazioni del Comune. Fotografie 1 e 2 da Wikipedia, le altre dall’archivio GAT.

Data compilazione scheda:

12/10/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Chianocco (TO) : Orrido – reperti preistorici

Storia e descrizione del sito:

Un cantiere di scavo – condotto dal dott. Aureliano Bertone grazie alla collaborazione dei soci GAT – fu impostato nell’agosto del 1985 in una cavità situata a circa 10 metri di altezza nella parete dell’Orrido di Chianocco, generato da una profonda incisione praticata dal torrente Prebec che scorre sul fondo.

L’accesso alla cavità fu reso possibile dall’intervento del Club Alpino Italiano, che realizzò un sistema di corde fisse con imbragatura per gli addetti ai lavori e una teleferica per il trasporto di utensili e materiali.

Dobbiamo considerare che quattro o cinquemila anni fa la topografia del luogo era assai diversa. Il torrente scorreva “più in alto” e l’ingresso alla grotta era, per l’uomo preistorico, decisamente più agevole di quanto appaia attualmente. Nonostante i precedenti scavi clandestini e il franamento naturale, i risultati furono soddisfacenti.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nella produzione fittile sono caratterizzanti grossi orci d’impasto grossolano a superfici lisciate ed ossidate. Privi di ansa e decorati con cordoni lisci e paralleli, alti circa 50 cm e con una capacità di 30/35 litri, servivano a conservare derrate alimentari come cereali o carni essiccate.

Relativamente abbondante l’industria su selce: si segnala una cuspide di freccia a ritocco bifacciale coprente, un semilunato e, sempre in selce, un elemento di falcetto.

Numerosi anche i manufatti in osso come scalpelli, punteruoli, una guaina per asce e un battifilo in osso per telaio.

Sono state pure rinvenute fusaiole in terracotta e pietra e asce in pietra levigata.

L’industria su osso è piuttosto consistente, ed è rappresentata da uno scalpello, una guaina per ascia, un battifilo per telaio e vari punteruoli. Abbondanti le microfaune,l’avifauna,le specie selvatiche come cervidi e cinghiali e quelle domestiche rappresentate dai caprovini.

Ma il ritrovamento di maggior rilievo è senza dubbio la traccia di una sistemazione artificiale del piccolo spazio disponibile che comprendeva un acciottolato, conservato per meno di un metro quadrato, due buche di palo circolari, residui di focolari costituiti da cumuli di ceneri e di carboni di legna e, intorno, rifiuti domestici come ossa, ghiande e manufatti rotti o incompiuti. Di questa primitiva pavimentazione è stato realizzato un calco (a cura di Livio Mano). Dallo studio del materiale rinvenuto e dall’esame al Carbonio 14 a cui sono stati sottoposti gli abbondanti resti di focolare, il sito è stato datato alla metà/ fine del terzo millennio a.C.

Informazioni:

L’Orrido di Chianocco è situato nella media Valle di Susa, lungo il torrente Prebec affluente di sinistra della Dora Riparia. Il sito non è visitabile.

Link:

http://www.archeogat.it/chianocco/

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

29 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo e Gruppo Archeologico Torinese

Chianocco (TO) : Caseforti Inferiore e Superiore

Storia e descrizione dei siti:

La storia delle origini delle caseforti di Chianocco è particolarmente difficile da dipanare: le citazioni più antiche risalgono al XII secolo, ma è difficile attribuirle a una struttura specifica: nel borgo nel Medioevo si trovavano almeno tre edifici fortificati, con funzione difensiva ma anche di simbolica rappresentazione del potere delle famiglie eminenti del paese.

Ciò che si sa per certo è che nel 1234, Bertrand di Montmélian, capostipite della dinastia dei Bertrandi, fece costruire una nuova casaforte in Chianocco, a testimonianza della prosperità della casata, giunta in Valsusa al seguito dei Savoia.

È incerto se questa nuova costruzione sia identificabile con la casaforte inferiore o con quella superiore (impropriamente definita “castello”). La prima si presenta come un nucleo architettonico più omogeneo e più legato alle consuetudini estetiche dell’area di origine dei Bertrandi, ma anche la seconda, pur presentando diverse fasi di ristrutturazione e riutilizzo, mostra alcune caratteristiche oltralpine.

Del resto, nei documenti medievali si riscontra frequentemente confusione tra i termini e le identificazioni delle caseforti e dei castelli, fatto che rende il lavoro dei ricercatori particolarmente complesso e delicato.

In ogni caso, la CASAFORTE INFERIORE, posta a mezzacosta, s’inscrive nel reticolo più acclive di vie di comunicazione che univano Bruzolo, San Didero, Chianocco stesso e Bussoleno, è un esempio integro e completo di architettura civile fortificata che ne fa un reperto assai raro e di grande interesse, unico, perlomeno in area piemontese, valdostana.

È un solido corpo merlato, realizzato con pietra locale, raccolta nel letto del Prebec, ingentilito da cantonali e elementi in “marmo” di Chianocco lavorato da abili scalpellini. L’edificio era dotato di poche e strette monofore, a cui vennero aggiunte nuove finestre più ampie quando la funzione difensiva cedette il passo a quella di rappresentanza. Al nucleo principale si aggiunge una cinta fortificata, protetta da una torre costruita a cavallo dell’ingresso. Un piccolo complesso fortificato, costruito non tanto per la difesa degli abitanti ma per lasciare un forte segno sul territorio. È stata oggetto a più riprese di un restauro conservativo da parte della proprietà e si trova in eccellente stato di conservazione.

Per approfondire vedi sito al n°1 (www.provincia-torino.gov.it)

Il CASTELLO

Conosciuto anche come Casaforte Superiore, è un edificio risalente al XIII secolo, costruito sulla destra orografica del Torrente Prébec; si presenta come una solida costruzione medievale con funzioni abitative e difensive. Esso è definito “castello” impropriamente, perché in realtà è una domus munita, ovvero una residenza fortificata.

Ben radicate leggende valsusine vorrebbero questa struttura legata alla figura di Adelaide di Susa, ma non sono suffragate da solide testimonianze storiche. Se questa suggestiva ipotesi fosse vera, però, ovviamente il nucleo originario della struttura sarebbe da retrodatare almeno all’XI secolo.

La Casaforte Superiore è un edificio ampio e complesso, segnato da diverse fasi di utilizzo che ne hanno via via modificato l’aspetto, ingentilito nel Tardo Medioevo con bifore trilobate. Altre bifore, simili a quelle della Casaforte Inferiore, furono aggiunte tra Tardo Medioevo ed Età moderna e vi si possono ravvisare splendidi capitelli, di fattura tipicamente valsusina, probabilmente reimpiegati da aperture precedenti.

Sembra possibile ipotizzare che il nucleo originario fosse costituito dal grande corpo centrale, probabilmente in origine coronato da merli e cinto di mura. Alla cinta muraria, in un secondo momento furono addossati due corpi in muratura, probabilmente legati a una più spiccata funzione residenziale. Nel corpo di fabbrica aggiunto a meridione, che oggi si affaccia su un terrazzo moderno, sono ancora visibili lacerti di affreschi tardo medievali.

In un’ala del Castello vi è il Museo dei Vecchi Mestieri, con la fedele riproduzione animata in miniatura dei mestieri esercitati in Valle di Susa nei primi del ’900 ed altri manufatti di interesse culturale e locale.

Informazioni:

La Casaforte si trova in Località Torre, Borgata Grange, di proprietà privata. Info tel. 335 7179087

Il Castello, o Casaforte Superiore, si trova al margine sudoccidentale del centro storico e si affaccia sulla piazza della borgata Campoasciutto. Privato.

http://www.casafortechianocco.it/

Bibliografia:

NATOLI C., Le caseforti della bassa valle di Susa: un modello di “palazzo” bassomedievale, in AA. VV., Caseforti, torri e motte in Piemonte (Sec. XII-XIV), Società Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2005, pp. 177-194

NEJROTTI L. M., Strutture materiali dell’affermazione del potere nel Medioevo. L’esempio della casaforte di Chianocco in Valle di Susa in “Archeologia dell’architettura”, IX, 2004, pp. 97-111

NEJROTTI L. M., Dalle pietre ai castelli. Itinerari di archeologia dell’architettura lungo la Dora Riparia, in “Segusium”, 46, 2006, pp. 11-38

PATRIA L. e E., Castelli e fortezze della Val di Susa, Torino, 1983

PATRIA L., Caseforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie, in AA. VV., Caseforti, torri e motte in Piemonte (Sec. XII-XIV), Società Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2005, pp. 17-135.

Fonti:

Fotografie di L.M. Nejrotti.

Data compilazione scheda:

15 giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gruppo Archeologico Torinese

Chianocco (TO) : Cappella di Sant’Ippolito

Storia del sito:

Non si conosce la data di costruzione di questa cappella cimiteriale, la cui datazione viene però riferita ad un momento precoce del romanico, fine X o inizi XI secolo, forse in luogo di un piccolo tempio romano dedicato alle Matrone, analogamente a Foresto. La chiesa conserva alcuni affreschi del XV secolo.

La cappella è stata oggetto di un restauro conservativo sia per la struttura, sia per gli affreschi interni, dal 1998 al 2004.

Descrizione del sito:

Questo edificio è caratterizzato da una stretta scaletta in pietra che dà accesso alla porta e dalle monofore ottenute da una sottile lastra monolitica. È costituita da un’unica stanza rettangolare.

Gli AFFRESCHI sono databili al XV secolo; collocati dietro all’altare, in due registri ancora leggibili, si trovano: la Crocifissione con santa Caterina e santa Margherita, mentre nell’ordine inferiore si vedono il martirio di san Sebastiano, sant’Antonio abate e san Bartolomeo. Curiosamente all’interno della cappella non resta alcuna traccia del martire romano alla quale questa è dedicata. Non si conosce l’identità del pittore, ma l’iconografia ricercata e “internazionale” indica tuttavia che si tratta di un artista con un buon livello di cultura, che ha presente esemplari miniati quali si producevano nel ducato sabaudo nei primi decenni del Quattrocento.

Per approfondire vedi : Chianocco- cappella-Segusium-23_1987.pdf

Informazioni :

La cappella si trova sul fronte Sud del cimitero del capoluogo di Chianocco, su uno sperone roccioso. Comune, tel. 0122 49734

Links:

http://www.comune.chianocco.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/

Fonti:

Foto in alto dal sito del Comune, in basso dal sito www.cittametropolitana.torino.it.

Data compilazione scheda:

2/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Chianocco (TO) : Campanile di S. Pietro

Storia del sito:

Le origini molto antiche della chiesa dedicata a san Pietro Apostolo sono testimoniate da documenti dell’XI secolo che la menzionano come già esistente. È infatti segnalata sia nell’atto di fondazione di S. Giusto (1029), che nella donazione di Cuniberto alla Prevostura d’Oulx (1065). Nel 1083, la chiesa passò alla canonica di Santa Maria di Susa per volere della contessa Adelaide.

La chiesa venne poi distrutta da una alluvione nel 1694, dovuta allo straripamento del torrente Prebec e ricostruita. nell’attuale sito, più in alto ed al sicuro, nel corso del XVII secolo.

Della chiesa più antica restano solo, parzialmente interrati, il bel campanile romanico probabilmente risalente alla fine del secolo XI e il perimetro murario. È stata oggetto di un restauro conservativo iniziato nel 1998 e terminato nel 2002.

Descrizione del sito:

Il campanile si erge suggestivo in mezzo ai prati. La struttura, interamente costruita in pietra, è alleggerita negli ultimi tre piani da bifore sostenute da esili colonnine.

Informazioni:

Comune, tel. 0122 49734

http://it.wikipedia.org/wiki/Chianocco

Bibliografia:

Ainardi M.S., La chiesa plebana dei Santi Pietro e Paolo a Chianocco, s.n., Susa 1990

Fonti:

Fotografia da http://wikimapia.org/

Data compilazione scheda:

1/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cesana Torinese – Fenils (TO) : Chiesa di San Giuliano

Storia del sito:

Il toponimo Fenils deriva da Ad fines, in quanto ai tempi del re Cozio, l’abitato si trovava sul confine tra le tribù dei Segovi e dei Belaci.

La chiesa, parrocchiale della frazione, di cui si conserva l’atto di fondazione, fu edificata (o riedificata) nel 1490. Subì un’opera di ampliamento fra gli anni 1753 e 1758

Descrizione del sito:

La chiesa, in stile gotico, si presenta a tre navate, ed è ornata da un prezioso soffitto a cassettoni con rilievo e da un retable ligneo barocco, con al centro l’icona raffigurante san Giuliano e san Sebastiano.

Il massiccio campanile, a pianta quadrata, ha monofore nel penultimo piano e bifore all’ultimo; termina con una cuspide.

Informazioni:

Borgata Vernin, frazione Fenils 25; Parrocchia tel. 0122 89189

Fonti:

Fotografia dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

28/09/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese