Provincia di Torino

Condove (TO) : Chiesa di San Rocco

Storia e descrizione del sito:

CHIESA DI SAN ROCCO.

L’antica chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Maria del Prato, poi a San Pietro e infine a San Rocco, con l’annesso antico cimitero, venne costruita probabilmente verso il XII secolo in base alle strutture murarie più antiche dell’aula e del campanile dalle forme architettoniche romaniche. Le prime notizie scritte sulla sua storia risalgono invece al 1290, anno in cui la Certosa di Montebenedetto autorizza il trasporto di legname “pro ecclesia de Condovis reficienda”. La chiesa ha subito nei secoli diversi rimaneggiamenti dovuti, fra i tanti motivi, anche alle frequenti inondazioni provenienti dal vicino Rio della Rossa; è chiaramente leggibile una sopraelevazione della chiesa mentre il campanile ha il primo piano completamente sottoterra.

L’orientamento dell’edificio è stato invertito prima del 1643 con l’abbattimento dell’abside originario, il tamponamento dell’arco trionfale e la realizzazione della porta di accesso. Ad ovest – dove originariamente si trovava la facciata e l’ingresso – è stata costruita una nuova abside poligonale e due cappelle laterali che delimitano un transetto mai esistito. Originariamente appartenente alla Chiesa di Santa Maria del prato è un pregevole dipinto del Seicento raffigurante la Vergine del Suffragio, ora conservato nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli.

Durante i lavori di restauro, nella fase di scavo dell’abside antica, è stato ritrovato un pezzo di oreficeria, in bronzo e smalto, una Pace raffigurante la Crocifissione, ora al Museo Diocesano di Susa.

Gli scavi hanno hanno messo in luce frammenti di AFFRESCO dell’arco trionfale e dell’antica abside, considerato dagli esperti forse il più antico esistente in valle.

Per ulteriori notizie e fotografie vedi allegato Condove SAN ROCCO – 2010.

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI. È la chiesa parrocchiale di Condove, edificata nel 1939, in sostituzione della vecchia chiesa. All’interno del battistero è conservato un RILIEVO MARMOREO DI EPOCA PALEOCRISTIANA, raffigurante due cervi e un tralcio di vite.

Informazioni:

La chiesa di San Rocco è in Via Cesare Battisti.

La chiesa parrocchiale è sita in Via Roma 4. Parrocchia, tel. 011 9643224

Links:

http://www.comune.condove.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2377

Fonti:

Fotografia da http://www.condove.com/

Data compilazione scheda:

01/09/2006 – aggiornam. 2010 e giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Condove (TO) : Castello del Conte Verde

Storia del sito:

Il castello sorge in posizione strategica, forse sul sito di una fortificazione longobarda. Un castello viene menzionato fin dal 1260, dipendeva dall’Abbazia di San Giusto di Susa ed era denominato “Castrum Capriarum” o Castello di Caprie.

L’edificio venne riattivato da Amedeo VI di Savoia chiamato il Conte Verde (1334-1383) e per questo alle rovine è rimasto legato il suo nome.

Descrizione del sito:

Il Castello doveva essere un imponente complesso fortificato, con due grossi edifici, torri, stalle e una cinta che seguiva il ciglio dello strapiombo.

Oggi rimangono rovine degli spessi muri perimetrali, recentemente restaurati, costruiti in ciottoli e scarsi laterizi.

All’interno sorge la chiesetta della Madonna del Castello edificata tra XVII e XVIII secolo; di fronte si trova il masso erratico su cui una scritta ricorda il passaggio di Carlo Magno e del suo esercito nel 773 d.C., in occasione della “battaglia delle Chiuse” contro i Longobardi.

Descrizione dei ritrovamenti:

L’attività di scavo del 2006 ha fatto emergere nell’angolo nord-ovest un locale quadrangolare, un secondo addossato al primo e non con esso comunicante e traccia di una struttura più ampia di forma allungata e caratterizzata forse da una serie di pilastri. Sul lato sud, quasi di fronte all’area presumibilmente occupata da magazzini, sono emersi, a profondità circa m 0,50, i resti di un muro interno che forse apparteneva al “maschio”. Nel lato sud, nell’area centrale del perimetro fortificato, in una porzione elevata del complesso, sono stati ritrovati il perimetro murario di una cappella ad aula unica con tratti di pavimentazione in cocciopesto e lacerti di intonaco fine e chiaro. Era una costruzione in pietre e malta con abside orientata ed ingresso sul lato ovest, di cui sono visibili il rialzo del presbiterio e la traccia lasciata dall’altare.

Scarica allegato scheda-castello-Conte-Verde-2010

Informazioni:

I resti del castello si trovano isolati su uno sperone di roccia a lato della strada statale 24, proprio di fronte al monte Pirchiriano tra Caprie e Condove, ma amministrativamente le rovine sono nel comune di Condove. Comune tel. 011 9643102 ; Uff. tecnico 011 9642265

Bibliografia:

Castelli della bassa valle di Susa tra IX e XV secolo: S. Mauro di Almese, Villardora, Avigliana, S. Ambrogio, Caprie, [coordinamento del progetto e revisione dei testi Paolo Denicolai, Ugo Gherner, Piero Del Vecchio] Realizzato dagli alunni e dagli insegnanti delle scuole elementari e medie, anno scolastico 1996-97, Editrice Morra, Condove, p. 63, 1998

ALETTO, Scoperti i segreti della fortezza del Conte Verde, “Voci di Condove”, Condove TO, Ottobre 2006

Fonti:

Fotografia 1 dal sito del Comune, le altre tratte nel 2014 dal sito, non più esistente dal 2015, www.provincia.torino.gov.it.

Data compilazione scheda:

31/05/2006 – aggiornam. 2008 e giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Collegno (TO) : Necropoli longobarda

Storia del sito:

Nella primavera del 2002, durante i lavori di costruzione del tracciato della metropolitana torinese, sono state individuate una necropoli gota, una più estesa necropoli longobarda, e l’abitatorelativo alle due fasi insediative. La continuità tra occupazione gota e longobarda è dimostrata dalla vicinanza dell’area funeraria all’abitato.

I Goti si stabilirono nella zona tra fine V e inizio VI secolo d.C., mentre la comunità longobarda vi si insediò dalla fine del VI: la relativa necropoli venne organizzata secondo l’usanza germanica dei “cimiteri a file” con le inumazioni orientate ovestest e il capo a ovest.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Le 62 sepolture che sono state esplorate hanno suggerito la suddivisione in tre periodi: il primo dal 570 ai primi decenni del VII secolo, il secondo fino alla seconda metà del VII secolo e il terzo comprendente tutto l’VIII secolo.

Al primo periodo appartiene una sepoltura femminile che risulta la più antica (570-590) per la presenza di due fibule a staffa di grande pregio di provenienza burgunda.

Accanto a questa sepoltura sono state trovate altre tombe oltre a quella di un cavaliere con il più ricco corredo ritrovato fino ad ora: lancia, spada con relativa cintura, scudo, cintura multipla, due coltelli e uno sperone. Vicino a queste inumazioni è stata individuata una fossa con i resti di un cavallo decapitato: si tratta di un rituale di cui si è trovata testimonianza in Austria e in Germania, con cavalli sacrificati sepolti in fosse accanto a quelle dei loro proprietari.

Durante il secondo periodo, cioè nella seconda metà del VII secolo, la necropoli si espande verso est e verso ovest in modo meno ordinato. Accanto a fosse preparate in modo semplificato con scavi poco profondi e con pochi grandi ciottoli, si trovano fosse scavate semplicemente nella terra. L’indagine di undici tombe del settore occidentale ha rivelato relazioni strette, quasi parentali tra i componenti, evidenziate più dalla composizione delle cinture che da particolari caratteri fisici. Si tratta di una singolare abitudine, ancora da verificare in modo approfondito sui materiali longobardi in Italia, che consiste nella trasmissione da una generazione all’altra di qualche elemento di guarnizione della cintura.

Al terzo periodo appartengono una serie di fosse in piena terra, ben allineate,appartenenti a individui adulti e prive di corredo. A questa fila sembra essersi aggiunto, in un secondo momento, un nuovo gruppo di sepolture, nelle quali sono stati rilevati indizi di resti del sudario e della posizione delle braccia conserte sull’addome. La comparsa, nell’VIII secolo, di questo modo di comporre i corpi, sembra essere di ispirazione cristiana.

Luogo di custodia dei materiali:

Sovr. Beni Arch. ed Antichità Egizie del Piemonte.

Informazioni:

Nella zona adiacente al Campo Volo.

Link:

http://www.museotorino.it/view/s/73865b7f6f10413fa213ec44838e3f2f

Bibliografia:

AA.VV Publica Strata, catalogo della mostra, Ed. Gruppo Archeologico Torinese, G A. Ad Quntum, Assoc. Amici Scuole Leumann, Torino, 2005

Pejrani Baricco L. (a cura di), Presenze longobarde. Collegno nell’alto medioevo, Torino 2004

Elena Bedini, Fulvio Bartoli, Francesca Bertoldi, Barbara Lippi, Francesco Mallegni, Luisella Pejrani Baricco L., Le sepolture gote di Collegno (To): analisi paleobiologica in XVI Congresso dell’Associazione Antropologica Italiana, Genova 2005-2006, pp. 91-100

Pejrani Baricco L., Longobardi da guerrieri a contadini. Le ultime ricerche in Piemonte, in Gian Pietro Brogiolo, Alexandra Chavarria Arnau (a cura di), Archeologia e società tra tardo antico e alto medioevo, 12° Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo, Padova-Mantova 2005-2007, pp. 363-386

Giostra C., La necropoli di Collegno, in Gian Pietro Brogiolo, Alexandra Chiavarria Arnau (a cura di), I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia catalogo della mostra (Torino 27 settembre 2007 – 6 gennaio 2008), Silvana Editore, Milano 2007, pp. 268-273

Fonti:

Fotografie tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

02/05/2007 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gruppo Archeologico Torinese

Collegno (TO) : Chiesa di San Massimo

Storia del sito:

L’antica chiesa di San Massimo era posta fuori del borgo cittadino ed era una tappa della Via Francigena; subì nei secoli molti interventi e modifiche e giunse sino alla metà del 1900 con un impianto molto diverso dall’attuale. Le ricerche e gli scavi compiuti nel 1958 hanno portato a individuare in modo più chiaro rispetto ai lavori del 1949, la presenza di varie fasi costruttive.

Le origini di questo luogo di culto risalgono al periodo paleocristiano alla fine del V secolo; la dedicazione a San Massimo si riferisce al vescovo di Torino (ca. 395-415 d.C.) o, più probabilmente, al suo omonimo successore dal 452 al 465. L’edificio paleocristiano fu edificato su un preesistente edificio romano; furono in gran parte riutilizzati i muri perimetrali ed il colonnato interno e, sul lato breve occidentale, fu impostata la facciata, sfondando il lato opposto per la costruzione di un’abside della quale una struttura semicircolare rinvenuta all’interno dell’abside romanica potrebbe rappresentare la traccia. Il rinvenimento, ancora in situ, di due basi di colonne, di molte lastre in pietra destinate a ripartire i carichi delle colonne sulle fondazioni e il ritrovamento di un frammento di capitello corinzio (IV-V secolo d.C.) fanno supporre che la divisione interna dell’edificio paleocristiano riprendesse quella romana, a tre navate divise da colonnati.

Una seconda fase altomedievale, tra la fine del sec. VIII e la prima metà del IX, non modificò nella sostanza l’impianto paleocristiano: fu demolito il vano laterale nord e realizzata, previa chiusura della porta verso il presbiterio, una piccola abside ricavata in uno spesso muro.

Una terza fase “romanica primitiva” risale al secolo XI e una più propriamente romanica al XII secolo. De Bernardi indica come appartenenti alla prima di queste soltanto pochi elementi strutturali, datando invece all’alto medioevo gli otto pilastri di mattoni ancora portanti degli archi a tutto sesto, che dividevano la navata centrale dalle laterali. Gli archi apparivano più larghi rispetto alla distanza fra i sottostanti pilastri a cui si raccordavano grazie a un profilo a ferro di cavallo. I pilastri si appoggiavano sulle medesime lastre della primitiva basilica, della quale due basi in marmo rimasero inglobate nei rispettivi pilastri. Residui di altri due pilastri, in asse con i precedenti e conservati per un’altezza di 55 cm dal piano di fondazione, furono trovati all’esterno della chiesa barocca. In seguito all’asportazione dell’intonaco dalle pareti, si mise in luce anche parte della muratura fino a 50 cm di altezza dalla chiave degli archi. Tra gli elementi inseriti dalla De Bernardi nella fase “romanica primitiva” si ha la costruzione, al termine della navata a sud, di una cappella a pianta rettangolare coperta da una volta a botte intersecata dalla copertura a semicatino dell’abside. Un grande arco con curvatura concentrica alla volta a botte fu costruito in aderenza al muro del presbiterio della chiesa del V sec. d.C., incorniciando la primitiva apertura. Il lato sud era ornato da quattro lesene collegate in alto da una cornice liscia. La muratura di questa parete, piuttosto grossolana, era in ciottoli e materiali di spoglio; l’abside della stessa navata sud presentava sei lesene formanti cinque campi sormontati ciascuno da due archetti pensili. Nelle tre svecchiature centrali era aperta una piccola finestra a doppia strombatura e ad arco. L’abside della navata maggiore, riconoscibile, per questa fase, fino all’altezza di m. 3,10 da terra, era semicircolare divisa da lesene in quattro campi, in ognuno dei quali venne aperta una finestra. La muratura dell’edificio e dell’abside, formata da mattoni romani di spoglio intersecata da ciottoli a spina di pesce, e il gioco delle lesene collegate a coppie di archetti pensili sono tipici della prima metà dell’XI sec. Le murature dell’abside maggiore e il collegamento a tre archetti denotano invece una cronologia posteriore, ma sempre prima del XII sec.: ciò fa riportare questa fase dell’edificio alla fine dell’XI sec.

Una ulteriore successiva fase si riconosce nella struttura muraria della parte superiore dell’abside maggiore. L’abside venne, infatti, ricostruita nella parte superiore e forse sopraelevata: la nuova muratura in mattoni e ciottoli si presenta con corsi più sottili di quelli della parte inferiore. Le quattro finestre preesistenti vennero murate e se ne aprono invece tre, sempre strombate e più alte, a m. 3,75 dal pavimento. Le due finestre laterali furono aperte esattamente sopra le più antiche, la terza al centro dell’abside andando a interrompere la lesena centrale. Le altre lesene furono continuate fino alla sommità. In alto serie di tre archetti pensili, lesena, sei archetti pensili, lesena, tre archetti. Il raggruppamento a sei degli archetti e la tecnica costruttiva permettono una generale datazione al XII secolo.

Una ulteriore successiva fase si riconosce nella struttura muraria della parte superiore dell’abside maggiore. L’abside venne, infatti, ricostruita nella parte superiore e forse sopraelevata: la nuova muratura in mattoni e ciottoli si presenta con corsi più sottili di quelli della parte inferiore. Le quattro finestre preesistenti vennero murate e se ne aprono invece tre, sempre strombate e più alte, a m. 3,75 dal pavimento. Le due finestre laterali furono aperte esattamente sopra le più antiche, la terza al centro dell’abside andando a interrompere la lesena centrale. Le altre lesene furono continuate fino alla sommità. In alto serie di tre archetti pensili, lesena, sei archetti pensili, lesena, tre archetti. Il raggruppamento a sei degli archetti e la tecnica costruttiva permettono una generale datazione al XII secolo.

La fondazione del campanile risale probabilmente a una delle fasi romaniche.

L’impianto romanico è quello che sopravvisse sino al sec. XVIII con tre navate. Nel 1606, a causa della lontananza dal centro urbano, venne dichiarata cappella campestre. Nel 1637 venne rilevato che la struttura era fatiscente e alla fine del secolo vennero eseguiti alcuni lavori di manutenzione. Nel 1688 I Padri Certosini offrirono “i materiali della Chiesa di San Massimo cadenti in rovina” all’amministrazione civica offrendo in cambio di erigere un’altra chiesa e casa parrocchiale, ma non si giunse ad un accordo. Nel 1689 si eseguì un primo intervento di recupero, però insufficiente, perché nel 1700 l’autorità civica si rivolse all’arcivescovo di Torino per avere il permesso di demolire parzialmente la chiesa. In un documento del 1701 la comunità vendette del “materiale edilizio” appartenente alla “diroccata chiesa di San Massimo dei padri Certosini”.

Si sa che nel 1725 vennero terminati dei notevoli interventi strutturali e i lavori di rifacimento della facciata e della struttura conferendo un impianto barocco ed una riduzione di superficie, che si potrebbe definire come una ulteriore fase costruttiva dell’edificio che all’epoca appariva composto da un’unica navata a pianta rettangolare con abside semicircolare; a destra dell’altare maggiore vi era un piccolo transetto con relativa abside; l’edificio era coperto da una volta a botte lunettata e l’abside centrale coperta da una volta a quarto di sfera. La facciata era a intonaco con quattro lesene e un frontone curvilineo (fotografia prima del 1949).

Nel 1949 si procedette a un restauro che ha consentito una lettura dei vari periodi storici, però ha comportato una ricostruzione ideale che ha lasciato visibile ben poco della antiche strutture.

Descrizione del sito:

Oggi la Chiesa appare con una facciata in cotto con archetti e lesene e coperta da tetto a capriate. Le tre absidi presentano una muratura omogenea, quella sud ha archetti e lesene. L’interno della chiesa è a tre navate con pilastri quadrati, le pareti sono intonacate; nell’absidiola sud vi è la statua lignea di san Massimo, eseguita intorno al terzo decennio del sec. XV, stilisticamente vicina a modelli jaqueriani.

Descrizione dei ritrovamenti:

All’interno della navata meridionale furono ritrovate alcune tombe di età altomedievale delle quali solo una fu, parzialmente, documentata. La tomba, addossata alla parete laterale della navata, era costituita da tre lastre di pietra e conteneva un inumato deposto con uno scramasax (spada corta a un solo taglio) che consente la datazione della tomba al VII secolo. Un altro scramasax e un coltello recuperati nei pressi indicano la presenza di almeno una o due tombe simili. Un altro gruppo di sepolture è stato individuato esternamente al lato sud della facciata. Sono documentate almeno quattro tombe tre delle quali a cassa in muratura, chiuse da lastre di pietra, con defunto disteso supino e orientamento ovest-est; la quarta era invece posta esattamente di fronte alla porta di ingresso e delimitata da quattro lastre di pietra di reimpiego, una delle quali è l’epigrafe di Calpurnia Marcellina. La tomba era coperta da due lastre ugualmente di pietra. Questi ritrovamenti permettono di evidenziare un legame della chiesa con longobardi cristianizzati.

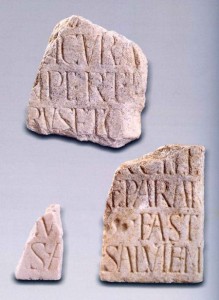

Una lunga epigrafe, conservata in tre frammenti non contigui, potrebbe essere datata alla fine del VII-inizi dell’VIII secolo, ciò la collegherebbe a interventi di iniziativa regia, riguardanti modifiche apportate all’edificio e al rinnovo dell’arredo liturgico. Allo stesso periodo potrebbero appartenere frammenti marmorei di pilastrini, di lastre e colonnine e alcuni capitelli, sicuramente destinati a una recinzione. Non sono state evidenziate tracce murarie che permettano di stabilire l’estensione del recinto né se interessasse il solo presbiterio. Si può ipotizzare una delimitazione principale costituita da pilastrini e lastre, con un avancorpo verso la navata; sui piastrini (fine VII sec.-prima metà VIII sec.) dovevano appoggiare le colonnine con capitelli, sui quali doveva poggiare una trabeazione. Altri elementi scultorei collocano nella 2° metà del secolo VIII una ristrutturazione della recinzione.Altri cambiamenti, testimoniati da alcune lastre decorate e caratterizzate dalla notevole diffusione di moduli decorativi a intreccio, sono collocabili nella prima metà del IX secolo.

Informazioni:

Via XX Settembre, 10. Info Parrocchia tel. 011 781327

Bibliografia:

D. DE BERNARDI FERRERO, La chiesetta di San Massimo in Collegno in “Palladio”,Vicenza, n° III-IV, 1958

P. VERZONE, Da Bisanzio a Carlomagno, Il Saggiatore, Milano, 1968

A. CROSETTO, La chiesa di San Massimo “ad Quintum”: fasi paleocristiane e altomedievali, in L. PEJRANI BARICCO (a cura di), Presenze longobarde. Collegno nell’alto Medioevo, Torino, 2004

AA.VV Publica Strata, catalogo della mostra, Ed. Gruppo Archeologico Torinese, G A. Ad Quintum, Assoc. Amici Scuole Leumann, Torino, 2005

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

29/04/2007 – aggiornam. giungo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Ciriè (TO) : Edifici medievali

Storia del sito:

La città ha origini romane e sorgeva in un territorio con grandi foreste: per questo forse ebbe il nome di “Castrum Cerretum” (o solo “Cerretum”) che, con l’avvento del cristianesimo, diventò “Ciriacum” seguendo l’uso di scegliere un santo protettore (San Ciriaco) con il nome più simile al proprio. Si hanno testimonianze a partire dal 1200, quando divenne feudo dei Marchesi di Monferrato; con la morte di Giovanni del Monferrato passò ai Savoia e fu assegnato alla sua vedova che era Margherita di Savoia. La città possedeva una cinta muraria con 14 torri.

Nel Medio Evo la via più importante di Ciriè era la Via Maestra, che divideva a metà il borgo e i suoi quartieri; nel XV secolo le famiglie nobili, importanti e abbienti vi costruirono le loro case e i loro “palazzi” con portici a piano terra, ove artigiani, mercanti e liberi professionisti, esercitavano le loro attività. Gli orti e i giardini vennero confinati all’esterno delle mura.

Descrizione del sito:

Nel corso la città dei secoli subì notevoli cambiamenti, conservando solo pochi esempi del passato medievale. L’antica via Maestra è oggi Via Vittorio Emanuele che attraversa longitudinalmente l’abitato e che conserva alcune facciate di palazzi medievali: ai numeri 85 e 87 due case quattrocentesche già della nobile famiglia dei Provana, con grandi monofore ogivali in terracotta e bei fregi floreali; al numero 91 una casa del secolo XVI a due piani divisi da fasce e con finestre crociate; a destra, quasi all’angolo con Via Cavour, una bella CASA-TORRE del 1300 con portico ad archi ogivali e volta a crociera cordonata.

Al di fuori della zona pedonale del centro storico, ormai circondata da alti palazzi, sorge una TORRE cilindrica, la sola superstite dell’antica cinta muraria: costruita in pietra e laterizi, presenta sulla cima aperture con arco a tutto sesto ed e conclusa da decorazioni in mattoni. Detta “torre di San Rocco” e simbolo del borgo omonimo.

Informazioni:

Gli edifici medievali sono in Via Vittorio Emanuele, nella zona pedonale. La torre è oltre la circonvallazione, sulla via per Lanzo. Comune di Ciriè tel. 011 9218111

Link:

http://www.comune.cirie.to.it

http://www.cirieturismo.it/cosa_vedere/index.htm

Fonti:

Fotografia n° 1 da www.comuniverso.it ; foto n° 2 archivio GAT

Data compilazione scheda:

21/11/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Ciriè (TO) : Duomo di San Giovanni

Storia del sito:

Nacque come semplice chiesa dipendente dalla pieve di san Maurizio; con la formazione del borgo di Ciriè nel XIV secolo, divenne la chiesa principale. Accanto ad essa, presso la Porta nuova, c’erano l’abitazione del curato, il Cimitero e la Cappella della Confraternita di santa Croce. La chiesa venne dedicata a San Giovanni Battista.

L’impianto non si discosta dal modello romanico-gotico piemontese del XIII-XIV secolo. La parte absidale fu rifatta nel 1750 con l’aggiunta del presbiterio, del coro e dell’altare opera di Bernardo Vittone.

Fu rimaneggiata e drasticamente restaurata sia all’esterno che all’interno con aggiunte neogotiche da Edoardo Antonio Mella e Carlo Ceppi nel 1870.

Descrizione del sito:

La facciata è tripartita e asimmetrica, con un portale formato da un arco acuto con base larga, una cuspide con decorazioni in cotto e stipiti, fasce e colonnine verticali con lavorazioni formate da mattoni sovrapposti, molti dei quali ornati da fiori. Al di sopra dell’ogiva vi è una lunetta con un dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino, san Giovanni e san Ciriaco, Patrono della città. Sopra la porta vi è una finestra circolare con decorazioni in cotto. Sul lato destro della facciata un grande mosaico rappresenta la predicazione di san Giovanni Battista.

L’interno è basilicale a tre navate divise da pilastri cruciformi che reggono archi a sesto acuto e volte a crociera cordonate. I campi delle navate hanno dimensioni diverse fra di loro: quella di sinistra è più larga di quella di destra.

Nel secondo altare a destra vi è un pregevole CROCEFISSO LIGNEO di scuola bizantina, del XIII – XIV secolo.

Nell’abside vi è un polittico di Giuseppe Giovenone del 1531, rappresentante il Battesimo di Gesù, due Santi, Gabriele e Annunciata.

Sul primo altare a sinistra pala, un tempo rettangolare, oggi ovale, della bottega di Defendente Ferrari del 1519 detta la “Madonna del Popolo” perché reca l’epigrafe “ora pro populo”. Vi sono rappresentati la Vergine Maria con il Bambino e una corona di santi; ai suoi piedi vi è il popolo, tra il quale sono dipinte anche alte personalità civili ed ecclesiastiche, divise per sesso: le donne sulla sinistra e gli uomini sulla destra.

Nella cappella della Beata Vergine Maria, a destra dell’ingresso, sono rimasti alcuni pregevoli affreschi del XIV e XV secolo. Per approfondire:

S._BONICATTO_S_Giovan_batt_CIRIE-la_cappella_della_Beata_Ver

A sinistra dell’edificio sorge il bel CAMPANILE con monofore ai primi due piani, poi bifore e ai due ultimi piani trifore inserite in archi trilobi. Un’alta cuspide, pinnacoli e un orologio recente concludono il campanile.

Informazioni:

Parrocchia tel. 011 9214551

Link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Ciri%C3%A9

Fonti:

Fotografia da http://www.cirieturismo.it/cosa_vedere/duomo.htm, sito non attivo nel 2020.

Data compilazione scheda:

03/12/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Ciriè (TO) : Chiesa di San Martino

Storia del sito:

La chiesa di San Martino di Ciriè è indicata in alcuni testi come “di Liramo”, ma tale denominazione non è corretta, perché Liramo era una località posta tra Ciriè, Nole e Grosso, con una pieve-prevostura dedicata a S. Martino, di cui si hanno documenti dal 1185 e che oggi si trova nel territorio del comune di San Carlo Canavese. La confusione tra le due chiese risale alle errate conclusioni tratte dal canonico Giachetti nel testo del 1924 “Notizie storiche di Ciriè”.

La Chiesa di San Martino venne costruita tra la fine del secolo X e l’inizio dell’XI. Inizialmente venne edificata una chiesa ad una navata con un breve presbiterio coperto a botte, conclusa da un’abside.

Una seconda fase costruttiva si ebbe probabilmente tra la fine dell’XI e il XII secolo, quando alla prima chiesa, sul lato sud, si affiancò una seconda navata più bassa e poco più corta, anch’essa absidata. Le due navate vennero rese comunicanti con una grande arcata ottenuta abbattendo parte del muro perimetrale a mezzogiorno. Qualche decennio prima di questa modifica era stato costruito sul lato nord il campanile.

La chiesa, che fin dal 1158 fu affidata ai canonici di San Bernardo, non presentava decorazioni scultoree, ma era riccamente ornata di affreschi, spesso nel tempo sovrapposti e attualmente rovinati anche per cadute di intonaco.

L’edificio subì pesanti rimaneggiamenti nel 1754 quando venne costruita una strana abside sul lato occidentale al posto della facciata e si aprì una porta di ingresso demolendo parte dell’antica abside. In parte si rimediò a questi danni nei restauri eseguiti all’inizio del 1900, quando si riportò la costruzione alla situazione originale, con l’accesso dal lato meridionale. Fu dichiarata monumento nazionale nel 1910. Gli affreschi furono restaurati nel 1920; dal 1977 al 1999 è stato eseguito un nuovo intervento secondo gli attuali criteri di recupero.

Descrizione del sito:

La Chiesa sorge su una piazza dominata dal campanile, è priva di facciata e vi si accede da una porta sul lato sud.

La muratura delle pareti e dell’abside maggiore è in ciottoli e pietrame curato nella lavorazione, con alcune file di laterizio. L’abside maggiore esternamente è divisa in campi da lesene che sorreggono ampi archetti binati; vi si aprono tre strette monofore asimmetriche, spostate sulla sinistra rispetto al punto mediano. Il rivestimento dell’abside minore, in mattoni con lesene che sorreggono gruppi di tre archetti pensili, è frutto dei restauri.

Il CAMPANILE, cui si accede da una porta sul lato nord del presbiterio dalla navata maggiore, è costruito per la maggior parte di pietrame ben lavorato, con pochi ciottoli e mattoni, in alcuni tratti a spina di pesce, con muratura simile a quella della navata maggiore. Il campanile, molto ben conservato, si eleva per sette piani ornati da cornici di cinque archetti nella parte bassa e sei negli ultimi piani. Ogni piano è sormontato da un fregio di mattoni a dente di sega. Nei primi tre piani si aprono strette feritoie, nel quarto una larga monofora, nel quinto e sesto una bifora su colonna e capitello a stampella, nel settimo una trifora. La cuspide è moderna.

Gli AFFRESCHI più antichi si trovano nell’abside maggiore: risale ai secoli XI–XII il frammento nel sottarco a sinistra con Eva e a destra un mostro infernale che inghiotte i dannati; al di sopra di Eva una resurrezione dei morti del XIII–XIV secolo; nel catino absidale l’immagine, assai rovinata, di un grande “Cristo Pantocratore” in mandorla, attorniato dai simboli degli Evangelisti; sotto, nel cilindro absidale, figure frammentarie della teoria dei dodici Apostoli, una composizione simile a quella di San Ferreolo a Grosso Canavese (vedi scheda) databili al XIII–XIV secolo.

Nell’abside minore gli strati sovrapposti rendono la lettura poco agevole: vi è un ciclo dedicato a Maria (simile a quello cristologico dell’abside maggiore), databile al XIV secolo, che rappresenta nel sottarco l’assunzione e l’incoronazione della Vergine con al centro un Cristo in mandorla; nel catino absidale è rappresentata una Pietà (o Compianto del Cristo) con Maria che tiene in grembo il Cristo morto; in basso vi è una Sacra Famiglia. Più tardi sono i frammenti in stile gotico che raffigurano san Secondo, sant’Antonio abate, un personaggio inginocchiato e la data del 1481. Invece alla metà del 1400 appartiene la figura di san Martino. La figura frammentaria del santo monaco, sulla parete divisoria, è degli inizi del 1500. Nelle due absidi catino e cilindro sono separati da una fascia decorata che imita un fregio di mattoni a dente di sega.

All’interno della chiesa sono conservate cinque LAPIDI DI EPOCA ROMANA, una databile al I secolo, le altre più incerte, rinvenute alcune in terreni della zona, altre nel greto del fiume Stura, piuttosto rozze, con scritte frammentarie, presumibilmente opera di scalpellini locali.

Informazioni:

Comune tel. 011 9218111

Link:

https://www.cirie.net/it/point-of-interest/chiesa-san-martino

Bibliografia:

CAVALLARI MURAT A., Lungo la Stura di Lanzo, Torino, 1973

CHIERICI S., CITI D., Italia romanica: il Piemonte, la Val d’Aosta, la Liguria, Jaca Book, Milano, 1979

SISMONDA A., Notizie storiche di Cirié con note ed aggiunte del teol. Giachetti E., Bottega di Erasmo, Torino, 1972, facsimile dell’edizione di Ciriè del 1924.

Fonti:

Foto archivio GAT.

Data compilazione scheda:

21/11/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Chivasso (TO) : Torre ottagonale

Storia del sito:

Due colonne miliari fanno risalire l’esistenza di Chivasso al tempo dell’imperatore romano Costantino, nel 337 d.C. Il primo riferimento storico della comunità di Chivasso risale all’anno 843, ed è contenuto in un “privilegio” di Lotario I, in cui il nome risulta scritto come CLAVASIUM.

Nel 1164 il povero villaggio di pescatori fluviali, raccolto intorno alla primitiva chiesa collegiata di San Pietro, venne infeudato dall’imperatore Federico Barbarossa alla stirpe degli Aleramici, marchesi del Monferrato, che vi stabilirono la capitale del loro crescente marchesato e, nel 1178, vi eressero il castello, che era probabilmente di forma rettangolare con tre padiglioni, includendovi la torre ottagonale.

Non si conosce esattamente la data di erezione di questa torre, forse da collocare in epoca longobarda; sicuramente era già esistente nel 1019, quando Chivasso era possesso dell’Abbazia di Fruttuaria. Dopo il XII secolo la torre fu resa più alta di diversi metri con la costruzione di una parte in mattoni, demolita nel XIX secolo.

Chivasso continuò a essere sede della corte e capitale del Marchesato anche sotto la dinastia dei Paleologi sino al 1435, quando passò a casa Savoia. Alla fine del XV secolo a Chivasso fiorì l’arte della tipografia e l’attività di argentieri, intagliatori del legno e soprattutto di pittori; in particolare del casalese Giovan Martino Spanzotti, che qui tenne bottega dal 1502, e di Defendente Ferrari, chivassese di stirpe, attivo fino agli anni Quaranta del Cinquecento.

Nel corso dei secoli il castello di Chivasso subì vari assedi e danneggiamenti e, nel 1639, durante la lotta tra la Madama Reale e i cognati, la costruzione cadde definitivamente in rovina e si salvò soltanto, grazie alle poderosa fondamenta in massi e ciottoli che la sostenevano, la torre ottagonale che era adibita a polveriera e a prigione.

Descrizione del sito:

La Torre ha pianta ottagonale, è alta più di venti metri e presenta all’esterno un rivestimento in blocchi di pietra calcarea grigia e ciottoli. È coperta da un tetto, frutto di un recente restauro.

L’interno ha un caratteristico paramento in mattoni che termina in una volta a padiglione a otto spicchi. L’entrata nella torre è consentita da due porte che si trovano sui lati Nord e Sud a circa otto metri dalla strada attuale; anticamente si accedeva tramite scale di legno che, in tempo di assedio, venivano rimosse. La torre era divisa in 3 piani pavimentati con legno, mentre attualmente è riempita per metà di detriti.

Informazioni:

Comune – Ufficio Turistico (tel. 011 9103591)

Links:

http://www.parks.it/parchi.po.collina/pun.chivassese.html

Fonti:

Fotografia dal sito www.parks.it

Data compilazione scheda:

10/01/2006- aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Chivasso (TO) : “Lapis Longus”

Storia del sito:

Nel 1499, per ordine del Viceclavario Giovanni di Rivara, una lunga pietra (lapis longus), ritrovata nei lavori di ristrutturazione della Piazza del Castello nei pressi della Chiesa di San Michele, venne modificata con l’aggiunta di catene in ferro fissate con piombo e trasformata in berlina con una pietra liscia collocata alla base per la punizione dei debitori insolventi: la sua collocazione era al centro della piazza del Castello, al bordo del fossato. I condannati, oltre al sequestro di tutti i loro beni, erano esposti al pubblico ludibrio semivestiti e costretti per dileggio a battere le natiche nude sulla pietra (cessio bonorum). La notizia viene fornita da B. Siccardi nel 1533 con l’esposizione della “iurium Municipalium… collectio”, la raccolta delle disposizioni giuridiche del Comune di Chivasso. Non si conoscono le circostanze del ritrovamento originario della stele: il fatto che essa fosse considerata un’antica pietra di confine tra Piemonte e Lombardia fa pensare che ne fosse ancora vivo il ricordo del ritrovamento al di fuori della cerchia cittadina. In effetti tra il 1398 ed il 1403 il marchese di Monferrato Teodoro II fa eseguire ai cittadini di Chivasso diversi lavori di scavo per la realizzazione di una roggia che prelevasse l’acqua dall’Orco a sud di Foglizzo e delle “cerche”, originariamente fossati difensivi intorno alla città, dall’Orco presso Montegiove al Po. È possibile che proprio in questi estesi lavori, che comportarono scavi e spianamenti, fosse rinvenuto il monumento e che l’identificazione come oggetto di culto pagano ed una comune cautela tra religione e superstizione ne consigliassero la collocazione presso la Chiesa di S. Michele (costruita poco dopo il 1000 nell’area tra il castello ed il Duomo e cancellata completamente nella risistemazione della piazza nel 1649). In via del tutto ipotetica potrebbe venire proprio dalla località di Montegiove, a nordovest della città, dove evidentemente nel tempo è stata spianata una piccola altura (un tumulo?), oppure dalla regione “La Pagana” presso la località Torassi, ad est di Chivasso, dove ancora alla fine dell’800 era stato rinvenuto un “massiccio idolo di pietra” di cui non è nota l’attuale collocazione. Dopo la metà del ‘600, con la sistemazione della piazza, la berlina fu spostata per ordine della Credenza (il consiglio dei reggitori comunali) ed appoggiata ai muri sul lato occidentale: qui ci viene mostrata ancora da un quadro della metà del ‘700, conservato nel Duomo, che mostra la facciata della chiesa e la parte settentrionale della Piazza al di sotto del trionfo del Beato Angelo Carletti, protettore della città. Con l’arrivo dei Francesi e delle idee rivoluzionarie nel 1798 la pietra venne rimossa come simbolo del passato regime e collocata alla periferia ovest di Chivasso, mentre nella piazza si innalzava l’albero della Libertà. La sistemazione dei giardini e della piazza d’Armi ai primi del ‘900 la trasformava in panchina, di fronte al Cinema Politeama. Riconosciuta come reperto d’interesse archeologico dalla Soprintendenza, veniva recuperata nel 1992 d’intesa con l’Amministrazione Comunale per essere sottoposto a studio e restauro.

Descrizione del ritrovamento:

Diversi elementi permettono di proporre come stele funeraria del VII-VI secolo a.C. la stele di Chivasso. Il monumento, pesante circa 1,5 tonnellate e ricavato da un grosso masso di gneiss di trasporto fluvioglaciale, doveva essere stato sbozzato sul posto e trasportato per una pur limitata distanza non senza difficoltà, probabilmente con rulli o slitte. Era in origine collocato eretto con un adeguato rinforzo alla base e tracce del limite di interramento sono visibili ancora oggi. Le grosse coppelle (incisioni circolari a profilo a conca), realizzate con strumenti metallici e rifinite con martelli di pietra sulla faccia anteriore (le due superiori sono state poi riempite di piombo nel 1499 per il fissaggio delle catene in ferro della berlina), si confrontano con analoghe incisioni su stele funerarie del VII-VI secolo, in particolare da Castelletto Ticino (NO). D’altra parte tutta la superficie appare accuratamente rifinita, con abbondanti tracce di bocciardatura che in alcuni punti sembrano seguire un andamento circolare o spiraliforme. Le dimensioni e la forma della stele, terminante a punta ed alta circa 4 m (per una sporgenza dal terreno di circa 12 piedi romani), richiamano analoghi reperti di Mazzè e di Lugnacco, a sottolineare una diffusione del tipo nell’area canavesana. La mancanza sinora di ritrovamenti in giacitura originaria obbliga a cercare al di fuori del Piemonte modelli interpretativi: nel Palatinato Renano (la regione di Heidelberg e Mannheim in Germania occidentale) stele identiche sono state rinvenute alla sommità di tumuli terragni rivestiti con grosse pietre databili a momenti avanzati della cultura di Hallstatt (VII-VI secolo a.C.). Tali tumuli risultano coprire sepolture plurime, a cremazione con spargimento delle ceneri o ad inumazione, caratterizzate da un corredo limitato per lo più ad oggetti metallici. Riferite a capi o a defunti eroizzati queste tombe rappresentavano un punto di riferimento ideale e culturale per tutta la comunità e ne marcavano il territorio come segno di prestigio e potere. In un certo senso l’interpretazione medievale della pietra di Chivasso come antico segno di confine tra diversi regni poteva reinterpretare uno dei significati di tali evidenze monumentali sul territorio, come appare dalla loro collocazione ricostruibile in posti eminenti ed in prossimità del corso dei fiumi. Il dato sembra confrontarsi con la presenza nel Piemonte nordoccidentale nell’età del Ferro della popolazione dei Salassi, che Catone riteneva affine al gruppo celtico nordalpino dei Taurisci: è probabile che questa popolazione sia penetrata in Canavese intorno al 600 a.C. dai valichi della Val d’Aosta, a partire dal Gran S. Bernardo, la cui importanza nella protostoria risulta ben documentata. Nel secolare spianamento delle ricche tombe monumentali dell’età del Ferro per lo sfruttamento agricolo del territorio, queste stele sembrano dunque costituire la principale testimonianza superstite della presenza di tombe a tumulo in Canavese prima dell’arrivo, dal V-VI secolo a.C., dei Galli e della diffusione dei modelli funerari tipici della cultura di La Tène.

Informazioni:

In un’aiuola tra Via Torino e Via Orti.

Links:

https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/lapis-longus

Fonti:

Il testo è stato tratto nel 2004 da un depliant in distribuzione gratuita edito dal Lions Club Chivasso e redatto da F. M. GAMBARI della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Fotografia da www.ilmonferrato.info

Data compilazione scheda:

18 agosto 2004 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Chivasso (TO) : Duomo Collegiata di S. Maria Assunta

Storia del sito:

Dopo che la parrocchia di San. Pietro e il borgo che sorgeva all’estremità occidentale del nucleo storico della città vennero danneggiati dalle guerre all’inizio del XV secolo, si iniziò, per volontà della Credenza (l’organismo rappresentativo della comunità cittadina), nel 1415, la costruzione della chiesa, destinata a divenire il duomo di Santa Maria Assunta.

Nel sito esisteva già una chiesa intitolata alla Vergine, dove si svolgevano le adunanze comunali. Il Marchese Teodoro del Monferrato offrì 150.000 mattoni confezionati dalle sue fornaci, la calce, l’arena e tutto il materiale necessario riservandosi il diritto di patronato della cappella maggiore dedicata all’Arcangelo. Quando nel 1425 morì Teodoro, le fondamenta della chiesa erano ancora incompiute. Il suo successore Gian Giacomo, impegnato nella guerra che stava svolgendo, si rese conto di non riuscire a occuparsi dell’avanzamento dei lavori di costruzione, che passarono nelle mani di don Giulio Isola. Secondo il progetto iniziale la nuova costruzione sarebbe dovuta essere in perfetto stile gotico quattrocentesco, a tre navate di quattro campate ciascuna, con volte a crociera. Quando però il duomo fu consacrato, l’11 novembre 1429, mancavano ancora le volte della navata sinistra, costruite negli anni successivi non più a crociera, ma a vela.

Nel 1475 il soffitto della chiesa venne sostituito con una volta più elevata nella navata maggiore e nel presbiterio, mentre il campanile venne terminato anni dopo, nel 1487.

La facciata fu restaurata più volte, in particolare nel 1666. Nel XIX secolo il Duomo fu allungato verso nord con la costruzione del presbiterio e dell’abside in stile neoclassico; tutte le strutture gotiche furono ricoperte da un rivestimento di stucchi in stile neoclassico, per creare grandi capitelli corinzi nella navata centrale e ionici nelle laterali, ad opera dell’architetto Andrea Cattaneo nel 1817-1826.

Alcune delle strutture gotiche in mattoni, visibili soprattutto nella navata destra, sono state rimesse in luce negli anni Trenta-Quaranta del Novecento e poi ridecorate.

Descrizione del sito:

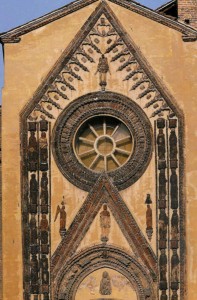

La facciata è asimmetrica perché la navata destra è nascosta dal campanile; una doppia ghimberga in cotto incornicia il portale e il rosone sovrastante e si estende sino al tetto. La facciata dell’edificio si mostra ricca di notevolissimi fregi e figure in cotto di gusto tardogotico, databili forse, nelle parti più antiche, al terzo quarto del Quattrocento; altre sono invece rifacimenti successivi. Fra le immagini modellate si riconoscono i dodici Profeti (simboleggianti l’Antico Testamento) e i dodici Apostoli (simboleggianti la predicazione dell’Evangelo): queste ventiquattro effigi a figura intera, inserite fra eleganti baldacchini e peducci, incorniciano il portale – che reca le raffigurazioni della Madonna col Bambino in stile bizantineggiante, risalente al XV secolo. Nella cuspide del portale, inoltre, si scorge il Redentore, affiancato dalla Vergine Annunziata e dall’Arcangelo Gabriele; al di sopra del Cristo si apre il magnifico rosone, sormontato a sua volta dalla figura di un angelo che reca il sole raggiato con il monogramma del Nome di Gesù. Alcune formelle vennero sostituite nel 1750, altre, nella zona inferiore, di diversa tonalità per evidenziare gli interventi compiuti nel secolo XIX.

L’interno della chiesa è stilisticamente eterogeneo. A destra dell’ingresso vi è un Compianto sul Cristo Morto, composto di grandi figure in terracotta e databile al secondo Quattrocento: è un capolavoro di modellazione che si ispira ad esempi borgognoni. Al secondo altare della navata destra è conservata una tavola, dipinta nel primo quarto del Cinquecento: raffigura anch’essa il Compianto o deposizione, opera del pittore chivassese Defendente Ferrari. Il pulpito risale al sesto decennio del Seicento, il monumentale organo è del 1843.

Il massiccio CAMPANILE risale al 1457 ed è originale, salvo la parte sommitale; infatti culminava in un’alta guglia ottagonale coperta di lamiere di latta. La cuspide venne definitivamente abbattuta durante l’assedio del 1705 e sostituita – intorno al 1715 – dalla tozza cella campanaria che si vede ancor oggi. Il Campanile è stato restaurato nel 1987 ed è stata ripristinata la meridiana.

Informazioni:

Parrocchia Duomo, tel. 011 9101282

Link:

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_collegiata_di_Santa_Maria_Assunta

Bibliografia:

CARAMELLINO C., L’ insigne collegiata di Santa Maria, Chivasso / prefazione di Gianfranco Fiaccadori, Lions Club Chivasso Host, stampa 2010 (Torino : Scaravaglio & C.)

DONATO G., Le terrecotte piemontesi del 15° secolo e la facciata della parrocchia di Chivasso, Litografie artistiche faentine, Faenza, 1983

POLLINO P., Guida di Chivasso e del Basso Canavese orientale, SPE Fanton, Torino, 1988

Fonti:

Fotografia in alto tratta nel 2014 dal sito www.parcopotorinese.it, non più attivo nel 2020.

Data compilazione scheda:

05/01/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese