Provincia di Torino

Exilles (TO) : Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Storia del sito:

Exilles è sempre stato considerato un punto strategico per il controllo della valle e della strada da e per la Francia. Il paese può vantare origini molto antiche. Il suo nome deriva da “Excingomagus”, forse dal celtico “Excing” che vuol dire capo militare e “Magus” che significa Borgo.

La Chiesa sorge al centro del paese, tra due piazze (piazza Vittorio Emanuele e piazza Cavour), ed è all’esterno del Ricetto tardo medievale (XIII sec.), oggi non più visibile anche se si può immaginarne la forma guardando le case e le vie che ne tradiscono la passata esistenza.

Non sono conosciuti documenti che rivelino l’epoca di erezione della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo. Si può ipotizzare la costruzione con il suo campanile della fine del sec. XII o inizio del sec. XIII, quando nell’Alta Valsusa sorgevano i primi castelli medioevali e si stava affermando il dominio dei Delfini.

La chiesa fu interamente ricostruita verso il XV secolo a causa dei danni provocati nel 1453 per mano delle truppe del Duca Ludovico di Savoia; è probabile che la Comunità in relazione a questi saccheggi – durante i quali avvenne il furto dell’Ostensorio del Miracolo di Torino – abbia proposto un rimaneggiamento dell’edificio.

Un sostanziale ampliamento fu realizzato nel periodo barocco, con un prolungamento della navata centrale atto ad ospitare un’abside poligonale, e con il rifacimento delle navate laterali.

Anche la sacrestia, ubicata sul lato sud-est, venne edificata intorno al 1644 con accesso da una porta interna al lato destro dell’abside.

Descrizione del sito:

È un chiaro esempio di un insieme di stili diversi, a partire dal Campanile che è tardo Romanico, per proseguire con il Portale tardo Gotico. La parte restante dell’edificio è di stile Rinascimentale e Barocco. All’esterno, sulla piazza Vittorio Emanuele, si può osservare la bella fontana del Bachà du pin, che risale al XV-XVI secolo.

Interessante è il portale della chiesa, eseguito tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500.

Il CAMPANILE ha conservato sostanzialmente il suo aspetto originario nella struttura della torre campanaria data dalla pianta quadrata irrobustita dalle sporgenze angolari. Ubicato nella navata laterale di sinistra, interrompendola a metà, si erge per m. 18 circa compresa la cuspide. I sei piani di cui è costituito vengono segnati all’esterno da quattro fasce marcapiano arricchite da archetti pensili.

Il campanile presenta elementi caratterizzanti, tipici solo della sua costruzione, non riscontrabili in altri modelli della Valsusa, quali ad esempio la bicromia fra intonaco chiaro delle pareti e i conci delle cornici, o ancora un maggior sviluppo, in altezza, dei due piani inferiori e delle relative aperture.

Informazioni:

Tel. 0122 58312

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

11/10/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Exilles (TO) : Cappella di San Rocco e san Sebastiano

Storia del sito:

Nel 1660 Pierre Odiard, Console di Exilles, fece edificare a valle del Borgo una Cappella votiva per sé e per la propria famiglia. La piccola Chiesa fu dedicata a San Rocco e San Sebastiano e nei primi tempi ospitò anche le attività della confraternita dei Penitenti Bianchi, detti i “Batù”, che si raccolsero nel nuovo edificio sacro. Questo durò per poco, fino a quando alcune divergenze con Pierre Odiard li ricondussero alla Chiesa principale del comune.

Pierre Odiard fece testamento ai figli Jaques Louis e Jean Baptiste il 25 maggio del 1669 con l’obbligo di tutelare la fabbrica, conservarla in buono stato con operazioni di manutenzione a proprio carico e di celebrare ogni anno la Santa Messa il giorno della festa di Sant’Anna. In seguito però la Chiesa fu abbandonata rischiando di finire in rovina. Questo finché un discendente della famiglia, Louis Odiard fu Simon, si fece carico di alcuni interventi di consolidamento e ristrutturazione, diventandone l’unico proprietario il 30 marzo 1753 mediante un decreto ufficiale redatto nel palazzo episcopale di Pinerolo.

La Cappella votiva si susseguì di padre in figlio, di norma il primo figlio maschio, e rimase un bene della famiglia Odiard sino ai primi anni del XX secolo.

Un ulteriore documento ufficiale che è stato conservato riguardante la cappella di San Rocco e San Sebastiano risale al 1910, quando il Ministero della Pubblica Istruzione che all’epoca dirigeva le operazioni di cernita e tutela dei beni culturali, certificò al proprietario dell’epoca Carlo Odiard che tale edificio era “Monumento pregevole di arte e di storia”.

L’anno seguente, 1911, Carlo Odiard morì ed i suoi successori all’eredità divisero i suoi beni ma nessuno di essi volle occuparsi degli oneri della Chiesetta exillese. La fabbrica quindi passo al nipote, figlio della sorella Dauphine Odiard, Alessandro Reymond.

Da qui la famiglia Reymond si è occupata sino ad oggi della manutenzione dell’edificio e delle celebrazioni eucaristiche organizzate ogni 16 agosto, ricorrenza di San Rocco.

Descrizione del sito:

La Chiesetta presenta un volume contenuto, un unico locale costruito in muratura portante. I muri hanno uno spessore di circa 60 centimetri e la facciata principale dalla quale si accede all’interno è rivolta ad est. Sul lato opposto, quello a ovest, un abside appena pronunciato sporge di circa 35 centimetri. Il manto di copertura in lose irregolari a spacco naturale è dominato da una piccola torretta campanaria alta circa 1,60 metri e viene sorretto da un sistema ligneo alla piemontese.

In principio, l’edificio è stato assemblato nelle sue parti con materiale lapideo di riuso eterogeneo in parte già inciso di bassorilievi paleocristiani e forse alcuni ancor più antichi. Le stesse pietre sono poi state incise nel momento in cui veniva costruita la chiesetta (come quelle in facciata principale riportanti la data e il nome del costruttore Pierre Odiard).

La facciata est è la principale dell’edificio, dalla quale si accede al suo interno attraverso il portoncino che, certamente, è opera di un intervento di ristrutturazione avvenuto nel corso degli anni. Si può notare che sotto la trave lapidea che corre orizzontale in facciata, sulla quale sono presenti la data di costruzione, la rappresentazione del Golgota con le tre croci e alcune scritte poco chiare, vi è una porzione di parete intonacata nella quale si distingue chiaramente un arco. Potrebbe essere un arco di rinforzo strutturale per scaricare meglio i carichi in corrispondenza del colmo, oppure, ipotesi più remota, il segno dell’antica apertura della cappella. Appena sopra, al centro della facciata, spicca una figura antropomorfa: un viso. Altri elementi decorativi in bassorilievo sono evidenti alla base delle due cornici lapidee laterali: a sinistra si trovano dei pesci, il termine ichthys (nella grafia greca del tempo ΙΧΘΥƩ oppure nella grafia bizantina ΙΧΘΥϹ) è la traslitterazione in caratteri latini della parola in greco antico: ἰχθύς, ichthýs («pesce»), ed è un acronimo usato dai primi cristiani che significa “Gesù Cristo, di Dio Figlio, Salvatore”. A fianco è incisa una piccola croce latina, probabilmente opera di un pellegrino di passaggio. Sulla cornice lapidea di destra, in alto, si legge invece il nome del committente Pierre Odiard. Più in basso si trovano alcuni cerchi, uno dei quali ricorda in particolare un nodo celtico. Appena sotto i cerchi vi è la buca per l’acqua santa, comunicante con l’interno, che poteva essere utilizzata dai fedeli anche quando la cappella era chiusa.

La facciata nord dell’edificio è caratterizzata da alcuni interessanti bassorilievi e dalla finestra ad arco strombato. A sinistra, in alto, vi è una pietra sulla quale è raffigurata la santa famiglia cristiana: Maria, Gesù Bambino con l’aureola e Giuseppe con i calzoni e gli attrezzi da lavoro in spalla. Sembrano essere scolpiti su di un vaso sul quale poggia un pane, simbolo di Eucarestia. A destra invece vi è una serie di bassorilievi che sembrano essere connessi tra loro nel raccontare il martirio di San Sebastiano sul colle Palatino ad opera dell’Imperatore Diocleziano. In basso si nota un cavallo, al di sopra una lancia che a sua volta è sormontata da un arco e da una freccia. In alto un bassorilievo raffigurante un uomo trafitto da sette frecce. La finestra è decorata in sommità dal giglio di Francia con ai lati due delfini, simbolo dei Conti d’Albon poi Delfini di Vienne. Più all’interno è raffigurato un angelo.

La facciata ovest, il retro della chiesetta, risulta essere il lato più spoglio di decorazioni. In passato, il terreno a ridosso di quel lato era molto più elevato rispetto ad oggi. Solo nel XX secolo fu scavato il passaggio retrostante l’edificio. Sulle due cornici lapidee sono comunque presenti alcuni bassorilievi, tra i quali si riconoscono la fiaschetta dei pellegrini e la conchiglia. Quest’ultima è simbolo di fecondità per i pagani, e di nascita, intesa come purificazione dello spirito, per i cristiani.

La facciata sud invece è caratterizzata dall’edicola ed ospitò un bassorilievo di San Rocco, trafugato dopo la Seconda guerra mondiale. Sulle pietre che la incorniciano vi sono alcuni bassorilievi: sopra, una composizione floreale, a destra la serie riguardante San Pietro Apostolo che comprende le chiavi del paradiso, la crocifissione del santo a testa in giù e, alla base, una daga romana. Sempre sulla facciata sud, inoltre, è presente sulla cornice lapidea di sinistra un bassorilievo raffigurante un’arma antica. In alto, una formella sulla quale è incisa una figura antropomorfa che potrebbe simboleggiare San Rocco con il suo bastone.

All’interno il soffitto è composto da un’unica volta a crociera intonacata di bianco con costoloni giallo canarino che raggiunge i 4,60 metri in chiave di volta. Il lato ovest è dominato dall’altare lapideo, sormontato da un antico dipinto del XVIII secolo di 1,40 x 2 metri incassato nella sporgenza dell’abside. Il dipinto raffigura in primo piano sulla destra San Rocco accompagnato da un cane e sulla sinistra San Sebastiano mutilato e trafitto dalle frecce. Dietro, ai lati, due penitenti bianchi, i Batù, intenti a pregare Sant’Anna che mostra le sacre scritture alla Vergine Maria ancora fanciulla.

Informazioni:

Entrando all’inizio dell’abitato, a sinistra. La cappella è di proprietà privata. Parrocchia tel. 0122 58312

Bibliografia:

M. Cibonfa Ceresetti, San Rocco e San Sebastiano a Exilles, Politecnico di Torino, 2021

L. Bernard, Exilles tra storia, mito e leggenda, Il Bannie, Exilles 1991

A. Fenoglio, Il Forte di Exilles, un monumento di architettura militare da salvare, Tip. 3C, Torino 1975

E. Patria, Notizie su un antico borgo romano-medievale: Exilles, in «Segusium » n. 8, Susa 1971.

Fonti:

Fotografie di Marco Cibonfa Ceresetti

Data compilazione scheda:

20 ottobre 2021 – aggiornam. 25 ottobre 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Marco Cibonfa Ceresetti

Cuorgnè (TO) : Museo Archeologico del Canavese

Storia del Museo:

Fondato nel 2004, il museo occupa un piano dell’ala sud dell’antica manifattura di Cuorgnè, restaurata per l’occasione. Il percorso museale presenta al pubblico la storia del Canavese dalle origini tardopaleolitiche al Medioevo.

Descrizione del materiale esposto:

L’esposizione si articola in una serie di sale disposte attorno a uno spazio centrale riservato alle mostre temporanee.

La prima sala presenta un plastico del Canavese riprodotto in scala 1:25.000 e raffigurante quello che doveva essere il territorio nella tarda età romana.

Segue la sezione dedicata al Mesolitico: in un’unica vetrina sono esposti un nucleo di materiali in selce grigia e alcuni microliti lavorati da cacciatori del Tardoglaciale (12.000-10.000 a.C.) provenienti dalla Boira Fusca. Significativi i resti di orsi probabilmente cacciati e macellati nella grotta.

Dell’epoca neolitica rimangono i resti di alcune collane in pietra, i resti di una sepoltura dell’età del Rame, un’ascia levigata e una fusaiola finemente decorata.

Tre vetrine conservano inoltre i reperti provenienti dai tre grandi siti di Montalto, Santa Maria di Pont e San Martino, più qualche materiale rinvenuto a Filia di Castellamonte e all’imbocco della valle Orco.

Spicca il bicchiere ritrovato intatto in una tomba del lago di Montalto, oltre alle ceramiche con excisioni meandro-spiraliche da Santa Maria, la testa femminile di una statuetta fittile e la lama di un pugnale in selce da San Martino. Meritano ancora di essere menzionate una pintadera per pitture su pelle e stoffa, i resti di una tomba ad inumazione e un discreto numero d’asce in pietra verde levigata.

La quarta sala, posta a raccordo tra le due maniche del museo, presenta i materiali dell’età del Bronzo, dai resti di ceramica provenienti da Boire (Pont) ai materiali di Uvera (Cuorgnè), tra i quali si riconosce uno stampo in pietra per la produzione di un pettine.

Sono conservati in questa sezione vasi decorati a coppelle e linee incise, grandi ciotole ad ansa lievemente carenate, una lastra incisa proveniente da Navetta (Cuorgnè) e due statue usate come steli in un complesso funerario rinvenuto a Tina (Vestignè).

Una saletta a parte contiene la ricostruzione della tomba del cimitero ad incinerazione del Bronzo finale di Santa Apollonia, a Valperga.

Si entra quindi in una grande sala d’angolo. In cinque vetrine sono raccolti i materiali del Bronzo finale e dell’età del Ferro rinvenuti nel Canavese. Si spazia dalle urne cinerarie di Santa Apollonia all’urna fittile di Santa Maria, dalla copia delle spade in bronzo ricavate dallo stampo scoperto nell’Ottocento a Piverone alle terrecotte transalpine riferibili alla cultura di Hallstatt, dai vasi decorati del Bronzo finale alle terrecotte della seconda età del Ferro.

Con la sala successiva si passa alla prima età romana.

Il visitatore può ammirare le ceramiche grezze di produzione locale, risalenti alla tarda età del Ferro, e le più raffinate ceramiche a vernice nera, diffuse nei primi ambienti urbanizzati.

Una vetrina è dedicata alle attività domestiche e raccoglie diverse fusaiole, i pesi di un grande telaio verticale e alcune macine manuali. Altre due vetrine sono riservate ai materiali provenienti dall’area di Valperga e dalla grande necropoli di strada Borelli. Un’altra, infine, contiene i reperti derivanti dallo scavo dell’abitato di strada Borelli, oltre ad un’anfora vinaria di provenienza incerta, ma sicuramente norditalica.

La sala successiva è riservata alla collezione di lapidi funerarie romane, ventuno delle quali relative ad un’unica necropoli, divise in tre nuclei e presentate in forma analoga alla loro sistemazione originale. Una vetrina centrale presenta le usanze legate al culto e contiene la daga sacrificale rinvenuta nel 1951 al cimitero di Cuorgnè.

L’ultima sala del museo presenta i materiali del tardo Impero e d’epoca ormai barbarica. Dalle fattezze più raffinate di piena epoca romana si passa via via a forme più grezze. Numerosi i vasi in pietra ollare provenienti da Vauda, Belmonte e Cuorgnè.

Di pregio, poi, i grandi bracieri fittili e i resti di uno scarico di fornace per ceramica scoperto negli anni Settanta in località Ronchi di Torre Canavese, che attesta l’origine dell’artigianato ceramico nell’area castellamontese.

La visita al museo si conclude con una vetrina in cui è conservato un tegolone con ogni probabilità proveniente da una tomba, recante inciso il nome del defunto Ursicinus, scoperto a Belmonte nel XIX secolo. La stessa sala espone alcuni capitelli altomedievali provenienti ancora da Belmonte e da Valperga.

In una sala del Museo è conservato il “ CICLO DEI PRODI DI VILLA CASTELNUOVO”, un’opera affrescata databile verso la metà del XV secolo, venuta alla luce nel 1980 nei ruderi di quella che doveva essere la sala di rappresentanza del castello di Villa Castelnuovo nel comune di Castelnuovo Nigra. I dipinti che compongono il ciclo sono stati staccati, trasportati su pannello e restaurati. Per la descrizione dell’opera vedi scheda su Castelnuovo Nigra.

Informazioni:

Tel. 0124 651799 ; email: info@cesmaonline.org

Link:

http://www.cesmaonline.org

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_del_Canavese

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), 2004, Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità

MERCANDO L. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte, Allemandi

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

02/07/2007 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Simona Vigo – G. A. Torinese

Cuorgnè (TO) : Borgo, torre rotonda e quadrata

Storia del sito:

Il territorio di Cuorgnè fu frequentato dall’uomo già nel Paleolitico Superiore e abitato stabilmente nel Neolitico; una notevole quantità di reperti, sparsi su tutto il territorio, risale all’epoca romana. Negli immediati dintorni dell’attuale Cuorgnè sorse un importante centro medievale, quella “Curtis Canava” da cui prese il nome il territorio circostante, il Canavese. Fino a quando nei documenti medievali appaiono riferimenti alla Curtis Canava, ossia fino alla prima metà del secolo XI, non è mai attestata la presenza, nella regione, di una località il cui nome si possa collegare in qualche modo con Cuorgnè. Solo dopo la scomparsa del luogo di Canava, avvenuta secondo l’opinione di storici locali in seguito a grandi straripamenti del torrente Orco fra il 1028 e il 1030 ma in realtà mai provata, i documenti cominciano a riferire il nome di “Corgnato”. Il nuovo borgo medievale venne costruito su una collina al sicuro dalle inondazioni, intorno ad un castrum, cioè un recinto fortificato, che nel XII secolo era probabilmente di proprietà della famiglia dei Silvesco. Estintosi questa famiglia, il castello passò per via femminile ai Valperga. Di questo castello è rimasta solo la cosiddetta “Torre Rotonda”, secondo alcuni studiosi costruita sulle fondamenta di una torre di guardia tardo romana.

Il borgo di Cuorgnè ebbe un primo ampliamento con la suddivisione in sedimi regolari del terreno attorno alla Torre Rotonda; diede ampio spazio al mercato fornendo di una larga sede la via commerciale che attraversa l’abitato (anche quando sarà ristretta per la costruzione dei portici da ambo i lati continuerà ad essere chiamata “platea Burgi”); dotò il nuovo insediamento di una cinta di mura. Nelle mura si aprivano porte, dotate di torre e ponte levatoio. All’imbocco dell’attuale via Arduino sorgeva la porta principale, detta “Piè del Borgo”. Sul lato verso il torrente Orco lo stesso dislivello del terreno costituiva di per sé una protezione che fu integrata con opere in muratura o palizzate in legno; il lato verso la Villa e il tratto che dall’attuale Piazza Boetto conduce alla Via delle Fontane doveva essere invece circondato da un fossato, tratti del quale sono stati ritrovati durante lo scavo per l’acquedotto. Il secondo ampliamento, invece, si sarebbe sviluppato lungo la Via Arduino, come continuazione del precedente, dettato dalla necessità di nuovi spazi per il fiorente commercio che caratterizzò sin dall’origine il Borgo, strettamente connessa alle importanti vie di transito e al ponte sull’Orco. La suddivisione dell’abitato in due parti, la Villa, anticamente dominata dal castello Ardiciano, e il Borgo col castello della Torre Rotonda, si mantenne sino al 1700.

Il territorio di Cuorgnè, in periodo che non è possibile precisare per mancanza di documenti ma ipotizzabile attorno alla metà del secolo XIII, cadde in mano alla potente famiglia dei Valperga, comites de Canavise, i quali, partendo dal basso Canavese, erano riusciti a conquistare già dal 1170 il castello della Villa e iniziarono la lotta col castello del Borgo o della Torre Rotonda. Tra il 1330 e il 1380 fecero costruire una torre più alta della rotonda, detta oggi “Torre Quadrata”, a poca distanza da quella dei nemici (le torri costruite all’interno dell’abitato, segno delle lotte tra signori locali erano dette torri “di discordia”). I Valperga, lentamente, riuscirono a conquistare Cuorgnè e l’intero Canavese. Tutti i signori precedenti furono sopraffatti e i documenti relativi alle loro famiglie scomparvero e con questi tutte le notizie riguardanti il territorio e le comunità. Caduto il paese in mano ad una sola Famiglia, le due torri cessarono di avere importanza e la Torre Quadrata fu ceduta, nel 1469, al Comune che la utilizzo come torre di vedetta e più tardi vi collocò la campana civica e l’orologio.

Descrizione dei siti:

Gli elementi più caratteristici del BORGO dell’epoca medievale si trovano nell’attuale VIA ARDUINO, che forma ancora oggi un significativo esempio urbanistico e architettonico di antico borgo mercantile. I negozi si affacciavano sul portico e altri negozietti erano posti fra pilastro e pilastro verso la via carraia, “banchi fissi” con magazzino sottostante il portico cui si accedeva da botole in parte ancora ben visibili. Tutto il traffico doveva sempre transitare all’interno del Borgo. Quasi tutta la via è fiancheggiata da portici: quelli meglio conservati sono sulla sinistra con caratteristici archi slargati. Affiora ancora in qualche punto il caratteristico acciottolato che un tempo pavimentava tutta la via centrale.

L’EDIFICIO al n° 11 ha un bel soffitto tutto in legno sostenuto da robuste travature poggianti su un grande trave maestro; si noti anche la colonna cilindrica con capitello in legno. Anche la facciata è di notevole interesse, ad un piano solo con struttura in travetti lignei tamponati in laterizio, tipologia costruttiva diffusa al Nord ma rara in Piemonte. È l’edificio più antico del Borgo: di qui si può arguire come inizialmente le case non siano state subito progettate con il portico, ma questo sia venuto solo in un secondo tempo, come semplice tettoia in legno per riparare la merce posta in vendita; poi sulla tettoia venne costruita una stanza, divenuta parte integrante dell’abitazione.

In piazza Boetto, a sinistra sul fondo, si vede la facciata del Teatro Comunale, sul cui fianco si trova un’antica TORRE – PORTA, detta di “SAN GIOVANNI” appartenente alla più antica cinta muraria che separava i due rioni del Borgo e della Villa.

Sulla destra parte invece via Gorizia, stretta e tortuosa che in origine conduceva all’antico ponte sull’Orco. Proseguendo invece per la via porticata, sempre sul lato sinistro dopo un altro bel soffitto a cassettoni si trova la CASA al n° 27, impropriamente detta “del Re Arduino”, caratterizzata da arcate gotiche di tipologia tre-quattrocentesca con capitelli in pietra a motivi floreali; le porte e le finestre sono decorate da fregi in cotto a motivi floreali. Fu ricostruita nel Borgo Medievale di Torino.

Sorge al numero 26 l’alta TORRE QUADRATA, uno dei simboli di Cuorgnè, eretta dai Valperga.

Dall’altro lato della strada si innalza, al n° 37 di Via Arduino, la TORRE ROTONDA ben visibile dall’angolo della piazzetta di fronte alla chiesa seicentesca della Confraternita di San Giovanni. La robusta struttura è costruita in ciottoli di fiume posti a spina di pesce. La Torre rotonda è detta localmente anche TORRE DI CARLEVATO: una leggenda, frutto della fantasia popolare, racconta che intorno all’anno 1000 un giovane molto povero, ma con sogni di grandezza, veniva deriso dai suoi concittadini; andò all’estero, fece fortuna, ma ritornò vestito da mendicante e solo la famiglia di un vecchio amico lo accolse, mentre gli altri lo prendevano in giro col ritornello “Carlevato, Carlevato, povero partito, povero tornato”. Ma rapidamente un’alta torre venne costruita nel centro dell’abitato a mostrare la ricchezza del concittadino fortunato e deriso.

Informazioni:

Il Borgo medievale si sviluppa nel centro dell’abitato di Cuorgnè. Comune tel. 0124 655111; Biblioteca Comunale tel.0124.655254

Links:

http://www.comune.cuorgne.to.it/ComGuidaTuristica.asp

Bibliografia:

BELTRAMO S.. GIANADA S., Cuorgnè: nascita e sviluppo di un borgo mercantile, CORSAC, 2000

BERTOTTI M., Documenti di storia canavesana, Fratelli Enrico Editori, Ivrea, 1979

Fonti:

Le notizie sono state tratte nel 2006 dal sito del Comune e fornite dalla Biblioteca Civica di Cuorgnè.

Immagine in alto da Wikipedia; in basso da www.internoquattro.org, sito non più attivo nel 2020.

Data compilazione scheda:

12/01/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Cumiana – Tavernette (TO) : Chiesa e campanile di San Giacomo

Storia del sito:

L’antica cappella di Tavernette era in origine la parrocchiale di San Nazario di Cerretum. Le caratteristiche architettoniche della piccola chiesa e del suo campanile indurrebbero a datare il complesso intorno all’anno 1040. Documenti relativi al sito risalgono al 13 aprile 1319 e si riferiscono alla nomina, da parte del vescovo, di un sacerdote per le chiese di San Nazario e San Pietro. Successive documentazioni del 1386 e del 1508, inerenti a visite in loco da parte del vescovo, forniscono informazioni riguardo lo stato della chiesa e i sui arredi. All’interno, oltre a quello centrale, la chiesa aveva due altari laterali, un piccolo coro a forma semicircolare e decorazioni pittoriche sul soffitto e sulle pareti. In origine l’ingresso era situato a monte e l’abside era rivolta a valle. Nel XVII secolo, probabilmente per ragioni da attribuire alla scomodità delle strade che portavano alla chiesa, inizia ad essere utilizzata meno per le funzioni a favore di San Pietro in Vincoli. Nel 1668 la chiesa riduce a due gli altari e a metà del Settecento ne conserva solo più uno. Durante l’Ottocento si susseguono una serie di modifiche che porteranno alla scomparsa del coro e degli antichi dipinti. Nel 1889 San Giacomo viene utilizzata soltanto per pochissime volte l’anno. Nel 1930 si presenta senza il tetto e in un grave stato di abbandono; in seguito viene ristrutturata.

Descrizione del sito:

Attualmente San Giacomo appare come un edificio a pianta rettangolare a un’unica navata. Dei suoi antichi affreschi conserva solo una traccia di un dipinto del Trecento che raffigura san Cristoforo; dietro l’altare maggiore è presente un recente dipinto eseguito da un pittore locale. La facciata rivolta verso la strada statale è decorata con quattro lesene sormontate da un timpano; ai lati della porta di ingresso sono presenti due piccole finestre. La facciata rivolta a ponente è suddivisa in cinque scomparti da lesene che, nella parte superiore, sono collegate da due archetti pensili. I fianchi sono in pietrame anch’essi decorati da lesene e da cornici di archetti pensili. A lato della chiesa si erge il campanile romanico in pietrame a pianta quadrata; esso è alto cinque piani suddivisi da semplici cornici orizzontali sostenute da mensole in pietra. Dal secondo al quarto piano vi sono finestre a feritoia, la cui larghezza diviene sempre più ampia man mano che si procede verso l’alto. Le finestre del quinto piano sono bifore con colonnina nel mezzo. L’accesso alla torre campanaria è possibile solo dall’interno della chiesa. Attualmente al suo interno non esistono sistemi di scale che permettono di accedere ai piani.

Informazioni:

In frazione Tavernette. Comune 011 9059001 / 9058968 ; Parrocchia tel. 011 9070178

Links:

http://www.comune.cumiana.to.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=22145

Bibliografia:

VITTORE M., Antiche Chiese di Cumiana, Alzani Ed.

VITTORE M., Un millennio a Cumiana, Alzani Ed.

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

10 gennaio 2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Pasquale Spoto – Gruppo Archeologico Torinese

Cumiana (TO) : Chiesa e campanile di San Gervasio

Storia e descrizione del sito:

Il campanile risale al IX secolo, uno è fra i più antichi del Pinerolese. A pianta quadrata, di forme romaniche semplicissime, aperto alla sommità da quattro monofore ad arco, in corrispondenza della cella campanaria. Lo sormonta una cuspide triangolare elegante e proporzionata. Testimonianze orali raccontano che la cuspide è ottocentesca, ed ha sostituito l’antica copertura, simile a quella della torre di San Giacomo, andata perduta.

Su di una parete il campanile conserva i resti di un affresco quattrocentesco, raffigurante l’assunzione della Vergine e attribuibile al maestro di Cercenasco. La Madonna, circondata da angeli, è contemplata da due belle figure di Sante inginocchiate. Per approfondimenti vedi il sito del Comune.

Informazioni:

In posizione elevata e distante dal centro della frazione Costa. Info Comune 011 9059001 / 9058968 ; Parrocchia tel. 011 9059008

Links:

http://www.comune.cumiana.to.it

http://www.comune.cumiana.to.it/Home/Guida-al-paese?IDCat=3423 Per info su altri edifici di fondazione medievale, poi rimaneggiati.

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

12 giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Corio (TO) : Ponte Picca e Ponte dell’Avvocato

Storia del sito:

Sono due ponti in pietra, tipici delle Valli di Lanzo, di cui il più noto è il ponte del Diavolo a Lanzo, (vedi scheda).

Descrizione del sito:

IL PONTE PICCA è in pietra, costruito nella seconda metà del sec. XIV

IL PONTE DELL’AVVOCATO è in pietra, costruito sul torrente Malone probabilmente nel sec. XIV. Venne così denominato perché nella frazione fu costruita la villa dell’avvocato coriese Vigo. È denominato anche “ponte dei pesci vivi”, dal nome di una vecchia trattoria. Un altro nome è “ponte delle fucine” dalla presenza, un tempo, di una fucina ora abbandonata e che conserva all’interno i resti di antichi macchinari.

È anche chiamato “ponte di San Giacomo” dal nome della cappella alla sua base.

Informazioni:

Il Ponte Picca si trova nell’abitato di Corio, sul torrente Malone

Il Ponte dell’Avvocato si trova sulla strada da Corio a Piano d’Audi

Links:

http://win.comune.corio.to.it/CorioIT.pdf

http://rete.comuni-italiani.it/foto/2012/geo/001094

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

24/05/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Condove – Mocchie (TO) : campanile

Storia del sito:

Il campanile romanico dell’antica chiesa parrocchiale della frazione di Mocchie risale al Trecento. Il campanile è leggermente inclinato a causa del cedimento del terreno sottostante.

Descrizione del sito:

Il campanile ha pianta quadrata; ha cinque piani con cornici marcapiano ad archetti. Presenta ai piani bassi strette monofore; negli ultimi due vi sono bifore. Le finestre del quarto piano sono in parte chiuse a causa dell’inserimento di un grande orologio.

Informazioni:

Presso il cimitero di Mocchie, frazione di Condove. Comune tel. 011 9643102

Links:

http://www.comune.condove.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2380

Fonti:

Fotografia tratta da http://www.provincia.torino.gov.it/

Data compilazione scheda:

30/08/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Condove – Lajetto (TO): Cappella di San Bernardo

Storia del sito:

Probabilmente il nucleo più antico risale al periodo tra XI e XIII secolo; vi fu quindi una seconda fase costruttiva tra il XIV e la prima metà del XVI secolo.

L’edificio è stato oggetto di accurati interventi nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato sia la sua componente architettonica che quella artistica con il ciclo di AFFRESCHI del XV secolo.

Descrizione del sito:

L´edificio è costituito da un corpo principale a forma di parallelepipedo, cui si affianca un altro volume, di dimensioni più piccole e di forma quadrata, che ospita l´abside. La pianta è rettangolare, costituita da due campate rispettivamente coperte da una volta a crociera e da una volta lunettata, l´abside è coperta da una piccola volta a botte. La copertura ha una struttura lignea con manto di lose a spacco naturale.

Il campanile presenta cinque piani con monofore e bifore.

Le superfici interne dell’aula sono intonacate e tinteggiate, mentre l´area absidale, presenta un interessante ciclo di affreschi di un pittore non ancora identificato, che opera alla maniera tipica dell’arte tardogotica con modelli ancora trecenteschi. Un’iscrizione in gotico porta la data del 1436 e il nome del committente, Antonio de Lectis.

Il ciclo affrescato è composto da riquadri autonomi: sulla parete nord san Michele e san Bernardo di Aosta; sulla parete frontale, dopo un vistoso vuoto che genera uno squilibrio percettivo, al centro la Madonna in trono con il Bambino ed alla sua sinistra santa Caterina. Di seguito, sul muro destro contiguo, compaiono santa Margherita e sant’Antonio abate; subito dopo l’arco trionfale, a sinistra, compare una figura di difficile identificazione, probabilmente santa Maddalena o santa Barbara. Sulla volta, in quattro riquadri, i simboli degli Evangelisti.

Informazioni:

In frazione Lajetto, posta a valle dell’abitato, occupa l’angolo sud est del cimitero. Parrocchia di Condove, tel. 011 9643224

Links:

http://www.comune.condove.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2381

https://www.chieseromaniche.it/Schede/849-Condove-San-Bernardo-d-Aosta.htm

Bibliografia:

Calvinato F., San Bernardo a Laietto: chiesa, cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica a cura del Lions Club Susa, Tip. Melli, Borgone TO, 1992

Massa G., L’indagine archeologica, in “San Bernardo al Laietto”, Ed. Melli, 1991

Fonti:

Fotografia tratta nel 2014 dal sito, non più esistente: www.provincia.torino.gov.it

Data compilazione scheda:

3/11/2008 – aggiornam. giugno 2014 e settembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Condove (TO) : Incisioni rupestri

Storia e descrizione dei siti:

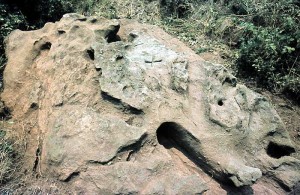

Il MASSO IN LOCALITÀ BUIA misura 375 x 220 x 90 cm e presenta: 13 coppelle, 1 croce, 1 canaletto, 2 canaletti passanti, 2 date (1630-1914), 2 lettere (“C”), 1 vaschetta quadra, 2 mezzelune. La roccia potrebbe essere identificata con la “Petra Perforata” già citata in fonti archivistiche del XIV secolo.

Numerose e profonde escavazioni, in parte naturali, sono state riutilizzate e corrette artificialmente. Notevoli due fori passanti, di cui uno è parte di un sistema di coppelle e canaletti che conduce, dopo il salto di un gradino, in una vaschetta rettangolare. Il gradino costeggia tutto il lato più lungo della roccia, che assume quindi una forma irregolare di parallelepipedo. Le coppelle sono di medie dimensioni, lisce e rego1ari, al pari del canaletto.

La data 1630 potrebbe però rivelarsi a un esame più attento essere il numero 163, relativo a una probabile mappatura catastale. Le due lettere “C” infatti, al cui interno si trova una crocetta e tra cui si nota una croce più profonda e squadrata, indicano quasi certamente il confine comunale tra Condove e Caprie.

La ROCCIA IN LOCALITÀ SILIODO misura 320 x 160 cm, è una serpentinite e presenta 16 affilatoi ad asterisco, 1 affilatoio a scaletta, 1 coppella raggiata, 360 affilatoi, lettere corsive. La notevole concentrazione di affilatoi è molto simile a quelli di Camparnaldo (SUS 17) e del Colle della Frai (SUS 257), ma decisamente insolite le disposizioni ad asterisco, ottenute con tre o sei affilatoi. Dall’unica coppella, piccola e molto regolare, si dipartono sei raggi. Altri affilatoi sono disposti a scaletta, mentre la maggior parte segue un andamento parallelo e verticale, con lunghezza molto variabile, da pochi centimetri a oltre cinquanta. Pochi affilatoi sono intagliati perpendicolarmente, senza peraltro assumere configurazioni a croce, ma intersecando gli altri “a pettine”. Esaminando attentamente la disposizione si nota quanto essa non sia disordinata e casuale, ma divisa in piccoli gruppetti omogenei e separati, di cui i più evidenti sono i gruppetti a tre o a cinque affilatoi paralleli. Si notano inoltre numerose sovrapposizioni, e differenze di patina all’interno dei vari affilatoi. La roccia presenta varie fessurazioni, che in alcuni casi interrompono le incisioni. Lettere corsive graffite e poco interpretabili (“rado”) si notano isolate sulla sinistra. Due altre rocce minori, di cui una però con altri 150 affilatoi, si trovano nelle immediate vicinanze, mentre una terza con affilatoi a croce ci trova lungo il sentiero sovrastante. Testimonianze orali confermano di avere sempre visto questa pietra, citando anche la sua funzione di “pietra magica”, in grado cioè di offrire buona sorte nel caso venisse intagliata. Tale uso è quindi proseguito fino ad epoca recente.

Informazioni:

Una roccia incisa si trova in località Buia, presso il confine con Caprie.

Una seconda roccia si trova in località Siliodo-Camporossetto a quota 950 m.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar24.htm

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar25.htm

Fonti:

Notizie e foto tratte dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

7/7/2007 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese