Provincia di Torino

Moncalieri – Testona (TO) : Sito protostorico di Castelvecchio

Storia del sito:

Mentre l’indagine di superficie (condotta dal Gruppo Archeologico Torinese sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte) ha provato che l’area sulla quale poi sorse il castello medievale fu intensamente frequentata tra la fine dell’Età del Bronzo (X secolo a.C.) e tutta l’Età del Ferro (X-I secolo a.C.), non vi sono prove della presunta costruzione di un «castrum» in epoca romana; certo esso risale ad un periodo ben anteriore al mille, dal momento che nei documenti medioevali è già chiamato «castrum vetus».

La prima attestazione documentaria della esistenza di un edificio fortificato a Castelvecchio è contenuta in un diploma datato 1037. Per la storia del castello in epoca medievale si veda la scheda “Moncalieri – Testona (TO) : Castello di Castelvecchio” inserita nel presente sito di Archeocarta.

Descrizione del sito:

Al principio del 1995, nell’ambito del progetto di rivalutazione della Collina Torinese dal punto di vista storico-archeologico, alcuni volontari del GAT hanno rinvenuto i resti di un consistente insediamento archeologico di età protostorica, subito segnalato alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte; la scoperta di una vasta zona che si presentava costellata di frammenti ceramici si deve anche ai crolli e all’intenso dilavamento a cui essa fu sottoposta durante l’alluvione del 1994. L’indagine di superficie (condotta dal Gruppo Archeologico Torinese sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte) e i successivi lavori di recupero archeologico hanno provato che l’area sulla quale poi sorse la fortezza medievale fu intensamente frequentata tra la fine dell’Età del Bronzo (XIV sec. a.C.) e tutta l’Età del Ferro (X-I sec. a.C.), In passato, in occasione di interventi occasionali all’interno del castello, erano già stati segnalati sporadici e poco significativi rinvenimenti di ceramica preromana, peraltro scarsamente documentati, ma prima di questo fortunato ritrovamento non era stato possibile comprendere la straordinaria importanza del sito. I sondaggi e le indagini archeologiche effettuate essenzialmente nell’area NE del castello hanno evidenziato l’esistenza di una fase protostorica. Purtroppo il materiale, molto frammentario tranne qualche rarissima e fortunata eccezione, si trova in giacitura secondaria, condizione probabilmente originatasi durante i lavori che, nel Medioevo, interessarono l’area del castello e le sue immediate adiacenze per ricavarne un fossato difensivo. Benché nel caso del sito di Castelvecchio non si possa parlare di “scavo stratigrafico”, essendo il materiale recuperato in crollo, si è comunque deciso di procedere con un approccio di tipo stratigrafico. Questa iniziativa è stata successivamente premiata dai materiali e dai dati rinvenuti.

I lavori sulla scarpata, nel 1995, sono iniziati con la decespugliazione di una vasta area (circa 780 mq) e con la raccolta di superficie di quanto emergeva. Successivamente si è provveduto alla creazione di un percorso e di un sistema di piccole terrazze atte a raggiungere le aree di scavo, a rinforzare la scarpata medesima e a garantire la sicurezza dei volontari. L’area è stata poi suddivisa in quadrati di 4 metri di lato sui quali hanno lavorato i volontari del GAT negli anni dal 1995 al 1998. I reperti protostorici, per lo più ceramici, sono stati recuperati grazie ad alcuni sondaggi aperti lungo la scarpata E-NE, che hanno evidenziato come il materiale, a suo tempo inconsapevolmente “scaricato” lungo la scarpata medesima, scivoli progressivamente verso valle inglobato in numerose piccole conoidi (ossia “colate”), di diversa composizione, le quali hanno conservato i resti archeologici in modo differente a seconda delle dinamiche di crollo (o meglio, di più o meno lenta discesa) che le hanno caratterizzate. Sono state finora analizzate due di tali conoidi: identificate come distinte unità stratigrafiche, hanno restituito anche sporadiche tracce della frequentazione romana (in particolare tegole e laterizi generici) e medievale (frammenti ceramici).

Rari e limitati alla zona alta e superficiale del sito sono i rinvenimenti di epoca sub-recente. L’analisi delle dinamiche di movimento della scarpata ha evidenziato come, nel corso dei secoli, le conoidi abbiano avuto tutte un lento movimento di traslazione, benché la zona superficiale, data la natura argillosa del terreno, sia interessata anche da scorrimento viscoso. Senz’altro non sono mancati, sporadicamente, fenomeni di crollo, che però non paiono aver interessato le aree da noi indagate. Il movimento di traslazione di una delle conoidi (US6) è stato assai breve: infatti, mentre la conoide US3 è distribuita lungo tutta la ripa e giunge fino a lambire il torrente, la US6 si è fermata dopo aver percorso pochi metri. Ciò ha consentito al materiale archeologico in essa contenuto di non disperdersi lungo tutta la scarpata ma di rimanere sufficientemente coeso, tanto da consentire il recupero di svariati frammenti ceramici, anche di grosse dimensioni, che hanno permesso la ricostruzione quasi totale di due vasi e il recupero parziale di un terzo.

Le US indagate (su un’area parziale di soli 64 mq) hanno fino ad oggi restituito circa 30.000 reperti, prevalentemente ceramici ma anche litici, metallici e svariate faune. Tutto il materiale ceramico è stato lavato, schedato, disegnato dai soci del GAT e infine consegnato alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Ma il sito sembra essere ben lungi dall’esaurirsi, tant’è che dalla costante ricognizione superficiale dell’area, al di fuori delle conoidi indagate, continua ad emergere materiale; ciò fa presumere che anche altre conoidi, collocate a NO dell’attuale area di indagine, nascondano strati archeologici.

I volontari del GAT hanno anche partecipato alle operazioni di indagine svolte dalla SAP sulla sommità del sito, ovvero sul pianoro che lo sovrasta; tale indagine, condotta scavando due lunghe trincee, non ha però dato i risultati sperati: non è stato rinvenuto nulla di archeologicamente rilevante. Come nota a margine dei lavori, si rimarca che l’operazione di recupero archeologico ha anche consentito di “bonificare” l’area del torrente sottostante al sito, con la creazione di argini e la copertura di una discarica abusiva, realizzando un intervento archeologico che non ha aggredito l’ambiente circostante ma, anzi, lo ha valorizzato

Descrizione dei ritrovamenti:

L’intervento archeologico sulle pendici del Castelvecchio ha permesso di recuperare informazioni preziose sul sito protostorico. I materiali raccolti, per lo più frammenti ceramici piuttosto piccoli, sono databili entro uno spazio temporale che va dalle fasi finali dell’Età del Bronzo (XIV-X sec. a.C.) a tutta l’Età del Ferro (X-I sec. a.C.). Pochi reperti risalgono all’epoca medievale e pochissimi a quella romana. In particolare, malgrado il sito oggi si presenti in fase di crollo sul versante e dunque non sia possibile (secondo i dati attualmente disponibili) indagare un paleosuolo intatto, il lavoro svolto dai volontari del GAT in stretta collaborazione con la SAP ha consentito di precisare come si trattasse di un sito abitato (non una necropoli, dunque) da popolazioni celto-liguri che si dedicavano anche alla produzione della ceramica in loco. Questa affermazione è avvalorata dal ritrovamento di frammenti di forno e da alcuni reperti che attestano la lavorazione della ceramica (due “brunitoi”, un pettine in bronzo per la decorazione). Il grande numero di frammenti rinvenuti (quasi trentamila in quattro anni di attività) è giustificato anche dalla lunga e pressoché continuativa frequentazione che il sito ha subito in età protostorica.

Luogo di custodia dei materiali:

In qualche caso è stato possibile recuperare abbastanza frammenti da rimettere insieme vasi interi (o quasi); tali vasi sono stati restaurati e oggi si trovano esposti al Museo di Archeologia di Torino.

Informazioni:

Il sito di Castelvecchio nella frazione Testona di Moncalieri, sorge su un’altura all’incrocio fra la strada S. Michele e la strada Castelvecchio a quota metri 360, su una scoscesa propaggine collinare delimitata da due rii denominati di Castelvecchio (o Rulla) l’uno e dei Negri l’altro. Vedi scheda “Moncalieri – Testona: Castello di Castelvecchio”.

Il sito non è visitabile.

Link:

http://www.archeogat.it/archivio/zindex/Mostra%20Collina/collina%20torinese/pag_html/CVA.htm

Bibliografia:

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, 1998, La collina torinese. Catalogo della mostra, Torino

OLIVERO E., 1939, Frammenti di sculture romane e preromaniche nel Castelvecchio di Testona, in “BSBS”, XXXVII, pp. 1-31

Fonti:

Il testo è tratto da GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, 1998, La collina torinese. Catalogo della mostra, Torino. Fotografia archivio GAT e www.archeogat.it

Data compilazione scheda:

16 luglio 2004 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri – Testona (TO) : Necropoli

Storia del sito:

Il complesso di tombe di Testona fu scavato a partire dal 22 luglio 1878 da Claudio e Edoardo Calandra. Si tratta di un ritrovamento di grande interesse sia per il numero delle sepolture (oltre 350) sia per la presenza di numerosi corredi funerari. Il giornale di scavo è oggi irreperibile e con esso le notizie sul contesto di ritrovamenti dei materiali, la planimetria e persino l’esatta localizzazione della necropoli. Il cimitero apparteneva ad una popolazione residente e raggruppata in schemi, almeno funerari, germanici e tradizionali, separati da quelli della popolazione che nel VII secolo non poteva essere che cattolica. Solo tra le donne si riscontra la presenza di tipi mediterranei che derivano dall’elemento locale.

Descrizione del sito:

Le tombe, tutte a fossa terragna eccetto un limitato gruppo costruito in laterizi all'”uso romano” (con cassa e copertura alla cappuccina), dovevano essere distribuite con relativa regolarità e spesso sovrapposte in due strati. Erano orientate Ovest-Est e disposte in file Nord-Sud, i piedi cioè a levante, il capo ad occidente e le braccia distese lungo il corpo. Le tombe avevano diversa profondità, quasi a fior di terra nella parte nord e profonde fino a due metri nella parte sud, in relazione alla diversa ricchezza e posizione sociale dei defunti: le tombe più profonde erano di norma anche le più ricche. Appartenevano sia a uomini che a donne e si può parlare di un arco d’età che va dai bambini agli anziani. La formazione della necropoli era dovuta non ad un interramento avvenuto in seguito ad un fatto d’armi, bensì ad un lento e successivo deposito di cadaveri.

Descrizione dei ritrovamenti:

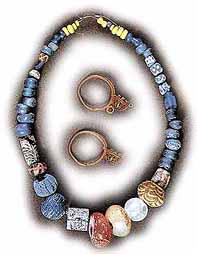

Le popolazioni di origine germanica solevano seppellire i corpi dei loro morti vestiti ed armati. Il diritto di proprietà, infatti, non veniva cancellato dalla morte. Grazie a questa consuetudine sono giunti a noi numerosi reperti. Alla fase gota sembra appartenere un solo oggetto: la fibula a testa semicircolare e ricca decorazione a cloisonnè di paste vitree rosse e verdi. Per quanto riguarda i longobardi invece, si nota la presenza soprattutto di armi. Una parte ridotta degli uomini aveva come corredo la serie completa delle armi: lancia, spatha, scudo, coltello, fibbie e guarnizioni di cintura. Un altro gruppo di maschi aveva solo lo scramasax (spada corta ad un taglio). In due casi erano presenti asce da battaglia e archi, mentre non si sono rinvenuti né elmi né qualsiasi altra armatura difensiva ad eccezione dello scudo. Le tombe femminili presentavano collane di perle multicolori in terracotta, vetro, ambra e cristallo, intercalate da pendaglietti in bronzo e monete romane fuori corso. Sono anche stati trovati orecchini d’argento e di bronzo, braccialetti con perle di terracotta o di bronzo, fibbiette per fasce da gambe, fibule. Inoltre sono stati rinvenuti piccoli ornamenti, piastrine, anellini, pendaglietti, pettini, spilloni, piccoli cilindri per unguenti (uno dei quali, in bronzo, ancora ermeticamente chiuso, conteneva una sostanza grassa per colorare capelli e barba), quattro croci auree, quattro paia di forbici grandi in ferro, un paio piccolo in bronzo, una specie di rasoio, un campanello in ferro, una dozzina di anelli in ferro di varia dimensione, chiodi lunghi una decina di centimetri. È da segnalare la presenza di un fiasco da pellegrino in argilla grigia, tenera e ben depurata, ricoperto interamente da una vetrina giallognola. Il vaso, privo di piede, è caratterizzato da un lato piatto e da uno concavo decorato al centro da una rosetta a sei volute. Due brevi anse servivano probabilmente per la sua sospensione

Luogo di custodia dei materiali:

I materiali sono al Museo Archeologico di Torino. Nel 1884 il Museo acquistò infatti dagli eredi Calandra il materiale proveniente dalla necropoli di Testona. Gli scheletri invece sono andati perduti a causa del loro disfacimento.

Informazioni:

Il sito non è più individuabile anche se noto dai giornali di scavo e dai reperti. Si sa soltanto che si trovava su un campo in pendio, alle falde della collina su cui sorge Testona, in regione Vivero a ovest della strada della Sanda e a nord della linea ferroviaria Torino-Asti.

Links:

http://www.museotorino.it/view/s/61fe0d2a1783474c97a097ad8de207b5

http://www.archeogat.it/archivio/zindex/Mostra%20Collina/collina%20torinese/pag_html/testnecr.htm

Bibliografia:

CALANDRA E., Di una necropoli barbarica scoperta a Testona, Atti SPABA, 1880

NEGRO PONZI M.M., Testona: la necropoli di età longobarda, in AA.VV., Ricerche a Testona per una storia della comunità, Torino 1980

PEJRANI BARICCO L., La collezione Calandra, in AA.VV., Ricerche a Testona per una storia della comunità, Torino 1980

Fonti:

Fotografia archivio GAT.

Data compilazione scheda:

11 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gabriella Monzeglio – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri – Testona (TO) : Chiesa di Santa Maria

Storia del sito:

La chiesa fu edificata dal vescovo di Torino Landolfo tra il 1011 (anno in cui salì sulla cattedra torinese) ed il 1037. Fondando in quell’anno l’abbazia di Santa Maria di Cavour, in un documento, che si può ritenere il suo testamento spirituale, afferma di aver edificato a Testona “in plano ecclesiam in honorem sancte Dei Genitricis semperque virginis Mariae”. La sua costruzione rientra in un vasto piano di rafforzamento della signoria vescovile nelle zone economicamente più rilevanti della diocesi. In particolare si legava al tentativo di controllo del tracciato di una strada che collegava Torino con le terre del Monferrato ed i confini orientali della diocesi. La chiesa non sorgeva isolata, ma con un chiostro annesso e con le strutture residenziali e di servizio necessarie per la vita di una comunità di sacerdoti, che seguivano una regola comune, condividendo il servizio liturgico presso la chiesa sotto la guida di un praepositus, un prevosto. Intorno al 1230, con lo spostamento del centro comunale da Testona a Moncalieri, anche il capitolo dei canonici si trasferì insediandosi nella chiesa di Santa Maria a Moncalieri.

La chiesa danneggiata durante gli endemici scontri con il comune di Chieri dei primi anni del Duecento venne abbandonata e subì un lento declino fino al 1617, anno in cui fu affidata ai monaci Cistercensi. Nel 1910 l’edificio veniva vincolato per intervento della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte. I primi interventi di restauro si collocano a partire dal 1934.

Descrizione del sito:

La chiesa di Santa Maria di Testona si presenta oggi come l’esito di diverse stratificazioni costruttive documentabili a partire dal 1617. Della fabbrica originaria (1020-1030) restano ancora la torre campanaria, la cripta ed il fianco settentrionale della chiesa. Il progetto originale prevedeva una pianta basilicale a tre navate – quella centrale sopralzata rispetto alle laterali – senza transetto e terminante con absidi semicircolari con volta a semicatino. Si rifà quindi come molte altre chiese del periodo ai canoni romanici di derivazione lombarda. Attualmente l’abside di sinistra è adibita a sagrestia, la mediana è sede del presbiterio con volta a botte e del grande coro con stalli, mentre quella di destra è andata distrutta.

Al di sotto del presbiterio e del coro, si trova una spaziosa cripta che in origine si articolava su tre navatelle (la mediana di poco più larga delle laterali) con volte a crociera sostenute da colonne cilindriche dal fusto monolitico, dotate di una base irregolare con semplici modanature e di un capitello costituito da un blocco lapideo scantonato agli spigoli.

La facciata completamente modificata da un rifacimento del 1734 presenta un ampio pronao sagomato, semplicemente intonacato, di intonazione vagamente barocca.

A sinistra si alza un massiccio campanile romanico a quattro ordini di monofore, due per ogni ordine, intervallate da una lesena centrale e due laterali. Gli ordini sono scompartiti orizzontalmente da archetti romanici in cotto, e da una decorazione a denti di sega, anch’essa in cotto. Il materiale edilizio incoerente è costituito da mattoni, pezzi di tegola e embrici di origine romana, frammisti a ciottoli fluviali e pietre appena sbozzate a martello. La cella campanaria alla sommità appare frutto di un intervento tardivo, mentre soltanto in corrispondenza della penultima specchiatura si apriva una bifora sostenuta da una colonnina, in seguito tamponata per l’inserimento dell’orologio.

Informazioni:

In frazione Testona. Parrocchia tel. 011 6810845

Links:

http://www.parrocchiaditestona.it/?id=8&id_lvl2=106

http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/136

Bibliografia:

LA ROCCA C., Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo, Torino 1986

OLIVERO E., L’antica chiesa di Testona, Torino 1934

G. CASIRAGHI, La collegiata di S. Maria: un tentativo di riforma vescovile, in Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino a cura di G. Casiraghi, Scriptorium, Torino 1997

— Il millennio di Testona e la chiesa di S. Maria, Gribaudo 1996

Fonti:

Fotografia in alto da www.parrocchiaditestona.it; in basso archivio GAT.

Data compilazione scheda:

21 settembre 2001 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri – Testona (TO) : Castello di Castelvecchio

Storia del sito:

Per le evidenze archeologiche del sito in epoca protostorica, vedi scheda: MONCALIERI –TESTONA (TO): sito protostorico di Castelvecchio.

Non vi sono prove dell’esistenza di una fortificazione nel periodo romano o altomedievale.

Nel primo documento pervenutoci (955) in cui si fa menzione di Testona questa viene definita “villa”, cioè piccolo villaggio rurale e successivamente semplicemente “curtem” dall’imperatore Ottone II nel documento in cui la conferma ad Amizone fra i possessi del vescovo di Torino (981). Non vi sono prove documentali quindi della esistenza di un castrum: certo il fatto che già nei documenti medievali il sito sia indicato come “castrum vetus” può far supporre l’esistenza di una fortificazione in un periodo ben anteriore al Mille. La prima attestazione documentaria della esistenza di Castelvecchio è contenuta in un diploma datato 1037 con il quale il vescovo di Torino Landolfo, nel disporre la fondazione dell’abbazia di Santa Maria di Cavour, ricorda i danni subiti dalla sua diocesi negli anni precedenti ed elenca le provvidenze da lui messe in atto. A Testona in particolare il vescovo cinse di mura il castello, ne rafforzò la torre, e sopraelevò la chiesa dedicandola al santo vescovo di Tours Martino. Il documento parla di ben otto costruzioni fortificate, di cui ben quattro sulla collina torinese (Chieri, Testona, Mocoriadum e Tizanum). Si è pensato che il vescovo volesse così attrezzarsi per fronteggiare l’avanzamento sulla collina torinese dei Biandrate, conti di Pombia, che si erano in quell’anno appropriati di molte terre nel chierese, ottenendole dall’abate di Nonantola in cambio di altre terre nel modenese. Ma non bisogna dimenticare che il 1034 è anche l’anno della morte del marchese Olderico e creare un sistema di presenze fortificate significava anche espandere quell’immunità dal potere laico che i possedimenti del vescovo godevano in forza dei diplomi imperiali della fine del X secolo. Sottolineare l’assenza o la latitanza del potere pubblico locale giustificava e legittimava l’intervento vescovile volto non solo a soddisfare necessità religiose ma a svolgere vere e proprie funzioni di supplenza civile. L’immunità dei vescovi cominciava ad essere qualche cosa di più di una semplice esenzione. Era ormai esercizio di un potere signorile di fatto, se pur limitato a nuclei sparsi di ricchezza fondiaria. Nel 1159 nel diploma imperiale con cui Federico I crea intorno a Torino una vera e propria signoria di diritto a favore del vescovo Carlo vengono ancora elencati la curtis di Testona con il suo castello, la torre, la cappella, il diritto del vescovo di riscuotere le imposte sui mercati e un potere di giurisdizione nel territorio circostante dai connotati tipicamente signorili. Fin da Landolfo quindi il castello divenne dimora prediletta dei vescovi di Torino. Fra i più assidui nel cercare riposo e rifugio a Testona vi fu sicuramente Bosone, che vi si ritirò intorno al 1122 in conseguenza di un’azione di forza dei torinesi per il mancato riconoscimento della loro “libertas”, ma soprattutto Arduino di Valperga (1188-1207). Dopo il 1200 infatti, in conseguenza del lento ed irreversibile declino della potenza vescovile di fronte alla politica espansionistica del conte di Savoia ed alla irrequietezza dei comuni collinari, Arduino si trasferì stabilmente nel castello e si limitò a qualche rara puntata a Torino. Scomparso Arduino il castello rimase a lungo abbandonato a se stesso e cominciò un lento abbandono dal momento che il vescovo Uguccione e i suoi successori scelsero come dimora abituale il castello di Rivoli, fatto restaurare nel 1217 dal vescovo Giacomo di Carisio. Abbiamo infatti solo più due testimonianze della presenza vescovile a Testona: Giacomo di Carisio nel 1222 e Giovanni Arborio nel 1252.

Passato in mano ai Savoia venne nel tempo infeudato a varie casate, sino alla fine del Settecento. Tra i feudatari ricordiamo il conte Filippo Vagnone che restaurò il castello nel 1490 trasformandolo in propria residenza e luogo per villeggiatura. La sua famiglia deteneva il feudo dal 1378, ma il vecchio castello dei vescovi di Torino era ormai caduto in rovina; i Vagnoni infatti, a metà Quattrocento vivevano in un palazzo sulla piazza centrale di Moncalieri; a Castelvecchio fino al 1480 secondo alcune fonti non c’erano edifici, eccetto un vecchio torrione in cui abitava un certo Giacometto. Secondo un frate di Moncalieri vi era invece un palacium vetus quasi cadente in cui viveva tal Giacomo Giacomelli con un figlio ed un fratello; presso il palazzo c’era una turris semidiruta circondata di rovi e cespugli. Dopo il 1483 Filippo Vagnone, ereditando dal padre una porzione di quegli edifici, acquistò la restante parte da un parente Antonio Vagnone Fanino e, a detta del già citato testimone, fece allora costruire un’altra torre e altri edifici.

Nel XVII e nel XVIII secolo l’edificio venne adibito a convento da parte dei padri Sacramentini.

Castelvecchio è attualmente un condominio, frazionato in vasti e lussuosi appartamenti.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

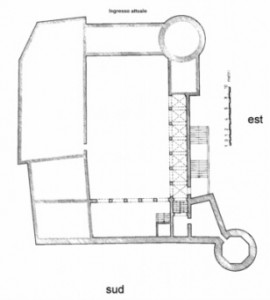

La costruzione si presenta come un corpo di fabbrica quadrangolare, con due torrioni cilindrici, posti sugli angoli sud-est e nord-est. L’odierna sistemazione è senz’altro ben lontana da quella del castello riedificato da Landolfo nel 1037, dell’aspetto del quale non abbiamo notizia alcuna.

A parte le ultime aggiunte, la maggior parte del complesso attuale è databile al tardo secolo XV. Filippo Vagnone fu l’autore del primo restauro, intorno al 1490. La parte più antica è quella meridionale, prospettante verso Testona, con un torrione cilindrico del secolo XI, nel quale, secondo l’Olivero, si scorgevano pezzi di laterizio e mattoni interi di origine romana. Questo è ancor oggi l’elemento forte della costruzione su cui si immorsano i due piani del palazzo e un grande seminterrato affacciato sul lato sud. La manica est non è formata dalla consueta successione di stanze, ma soltanto da un portico largo circa tre metri e dalla soprastante galleria; chiusi verso l’esterno ma dotate di ampie finestre sia verso il cortile sia verso la collina.

A parte le ultime aggiunte, la maggior parte del complesso attuale è databile al tardo secolo XV. Filippo Vagnone fu l’autore del primo restauro, intorno al 1490. La parte più antica è quella meridionale, prospettante verso Testona, con un torrione cilindrico del secolo XI, nel quale, secondo l’Olivero, si scorgevano pezzi di laterizio e mattoni interi di origine romana. Questo è ancor oggi l’elemento forte della costruzione su cui si immorsano i due piani del palazzo e un grande seminterrato affacciato sul lato sud. La manica est non è formata dalla consueta successione di stanze, ma soltanto da un portico largo circa tre metri e dalla soprastante galleria; chiusi verso l’esterno ma dotate di ampie finestre sia verso il cortile sia verso la collina.

Subì interventi la cappella di San Martino ad aula unica e volta a crociera collocata nella torre antica a sud-est. Anche la trasformazione del cortile in un’ampia corte porticata, formata da arcate ogivali a tutto sesto in laterizio, sorretti da esili colonne in pietra locale è dovuta all’umanista piemontese; ancora all’intervento del Vagnone si devono le finestre a crociera decorate da cornici di terracotta, le tonde cornici in cotto contenenti ceramiche colorate, di gusto dellarobbiano, e i busti di imperatori romani.

Ulteriori modifiche sopravvennero nel XVII e nel XVIII secolo, quando l’edificio venne adibito a convento.

Il fronte di ponente si presenta come un grande fabbricato a tre piani con muro rafforzato da 5 grossi speroni, con file di finestre tra le quali sussistono delle caditoie; in alto si trovano alcuni abbaini mascherati da pseudo-merli. Sempre sul lato ovest si trova una sala interrata, con soffitto voltato a crociera, che dà direttamente sul giardino L’interno presenta sale anch’esse dal soffitto voltato a crociera. L’ingresso attuale è posto sul lato nord, rimaneggiato e anzi costruito quasi ex novo tra il 1900 e il 1907 su progetto dell’ing. Enrico Mottura. La torre di nord est in particolare è stata costruita ad imitazione dell’antica solo nel 1907 per accogliervi una cappella.

Il castello ha perduto la sua caratteristica quattrocentesca di piccolo museo privato dei Vagnone: la maggior parte dei marmi romani ed altomedievali, posti sull’antico portone d’ingresso ad est presso la torre antica, così come le terrecotte che ornavano il cortile porticato e i busti romani un tempo posti nel giardino, sono stati da tempo asportati e ora sono conservati nei Musei di Torino.

Informazioni:

In frazione Testona. Sorge su un’altura a quota 360 metri su una scoscesa propaggine collinare delimitata da due rii, denominati di Castelvecchio (o Rulla) l’uno e dei Negri l’altro. Abitazione privata non visitabile.

Links:

http://www.archeogat.it/archivio/zindex/Mostra%20Collina/collina%20torinese/pag_html/CVAmedie.htm

quaderni-della-soprintendenza-archeologica-del-piemonte/215-16-1999/TESTO

quaderni-della-soprintendenza-archeologica-del-piemonte/215-16-1999/TAVOLE

Bibliografia:

LA ROCCA C., Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo, Torino, 1986

AA.VV., Ricerche a Testona per una storia della Comunità, s.d.

OLIVERO E., Frammenti di sculture romane e preromaniche nel Castelvecchio di Testona, in “BSBS”, XXXVII (1939), pp. 1-31

CASIRAGHI G. (a cura di.), Il rifugio del vescovo, Scriptorium, 1997

R. COMBA e R. ROCCIA (a cura di), Torino fra Medioevo e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio urbano e rurale, Torino 1993

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

15 aprile 2002 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri (TO) : Collezione Archeologica del Real Collegio

Storia del Museo:

La collezione venne costituita da Padre Bruzza, ad eccezione di alcuni pezzi pervenuti a seguito di successive donazioni di privati. In essa troviamo reperti provenienti da varie parti d’Italia, tra il 1839 ed il 1883.

Dopo la chiusura del Real Collegio e il passaggio dell’edificio alla fondazione Collegio Carlo Alberto sorta nel 2004 su iniziativa della Compagnia di San Paolo e dell’Università di Torino, le collezioni – di proprietà dei Padri Barnabiti – sono state divise: quelle di storia naturale (mineralogica e malacologica, ornitologica, entomologica; la raccolta di numerosi strumenti scientifici tra cui quelli di meteorologia appartenuti alla specola del Collegio istituita da Padre Denza) sono rimaste nei locali dell’ex Collegio, invece la collezione archeologica, numerosi dipinti, la raccolta numismatica e la biblioteca ricca di 40.000 volumi sono stati trasferiti nella Casa dei Padri Barnabiti.

Descrizione delle collezioni:

Un primo nucleo della collezione archeologica comprende gli oggetti piemontesi provenienti dalla zona vercellese, reperiti da Padre Bruzza durante il suo soggiorno a Vercelli tra il 1839 ed il 1853. Si tratta in maggioranza di balsamari in vetro, collocabili tra il I ed il II sec. d.C., quasi tutti ritrovati in contesti di necropoli romane situate nei territori di Vercelli, Pezzana, Casale Monferrato, Tronzano e Aosta. Sono inoltre presenti oggetti metallici ed in particolare un “piede” (unità di misura romana corrispondente a 289 mm) ritrovato nel 1834 a Pollenzo.

Si registra anche la presenza di una applique da Industria e lucerne, munite di bollo di fabbrica. Il pezzo più importante comunque è costituito da un’epigrafe funeraria proveniente da Monticello.

Il secondo nucleo della collezione è costituito da reperti provenienti dalla zona campana ed apula. Padre Bruzza soggiornò a Napoli dal 1853 al 1856. I vasi di tipo Gnathia (Puglia) sono diciassette e sono su fondo a vernice nera con decorazione a motivi vegetali. I vasi a figure rosse sono ventisette provenienti da Taranto e Ruvo e sette provenienti da Napoli. Alcuni frammenti pittorici provengono da Pozzuoli ed in particolare dalle tombe monumentali lungo la Via Campana che portava a Cuma (I sec. a.C. – II sec. d.C.). A questo nucleo si aggiungono frammenti di vasi aretini e figurine in terracotta.

Da Capo Miseno provengono quattro epigrafi funerarie e da Baia una fistula plumbea con epigrafe.

Il terzo nucleo di reperti proviene da Roma e dintorni e risale al periodo di soggiorno a Roma di Padre Bruzzafra il 1867 ed il 1883.

Reperti provengono dal Testaccio, da Frascati (zona della Villa della Ruffinella al Tuscolo) e da Palestrina e comprendono, tra gli altri, numerose lucerne, dall’epoca tardo-repubblicana sino alla paleocristiana, due epigrafi e dodici vasi attici.

Un quarto nucleo di reperti è costituito da oggetti eterogenei acquisiti per vie diverse e provenienti da varie località (Sulcis – Sardegna, Tarquinia – VT, Chiusi – PG da cui ci giunse un’urnetta funeraria, ecc.). Altri tre pezzi provengono da fuori italia (Tunisi, Alessandria d’Egitto, Filippopoli in Tracia).

Nucleo a se stante fanno una ventina di reperti egizi autentici ed un centinaio di calchi di scarabei, amuleti e gemme. I due ushabti sono uno di legno ricoperto da bitume, mentre l’altro di faience azzurra risalenti ad un periodo compreso fra la XIX e la XXII dinastia. Completano la raccolta frammenti di papiro, due teste ed una mano di mummia proveniente dalla Valle dei Re, frammenti di tele e di bende ad uso funerario.

Informazioni:

Le collezioni sono visitabili il secondo sabato del mese con visita guidata a cura del GAT, prenotare alla mail: segreteria@archeogat.it; oppure su appuntamento con i Padri Barnabiti, tel. 011 641571

Link:

http://www.archeogat.it/real-collegio-di-moncalieri/

http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/134

Bibliografia:

BERTOLOTTO C. (a cura di ), Il Real Collegio e i Barnabiti a Moncalieri, Celid Edizioni, Torino 1997

Gruppo Archeologico Torinese, La Collezione Archeologica del Real Collegio di Moncalieri, giugno 2019 in proprio ISBN 978-88-944478-0-4

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

26 ottobre 2000 – aggiornam. a cura del GAT a giugno 2014 – ottobre 2015 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri (TO) : Chiesa collegiata di S. Maria della Scala

Storia del sito:

Dopo l’abbandono di Testona, il flusso migratorio già in atto da tempo spinse gli abitanti di Testona ad arroccarsi sull’altura che dominava il corso del Po, dando origine al nuovo borgo di Moncalieri. All’esistenza di una chiesa nel nuovo borgo comunale, dedicata alla Vergine Maria, si accenna già nel 1232, ma stando ad alcuni legati testamentari, fatti dai testatori allo scopo di contribuire al completamento dell’edificio, nella seconda metà del XIII secolo la costruzione non era ancora completata. Le spese richieste avevano infatti messo in grave difficoltà le finanze della collegiata e un prevosto di essa, in particolare Ottone de Advocato dei signori di Trofarello, si impegnò a fondo per reperire i fondi necessari a portare a termine la costruzione. Non mancarono anche donazioni di terre, forniture di calce, di mattoni, prestazioni di trasporto dei materiali dalla fornace al cantiere con tutte le bestie da soma disponibili. Lo stesso vescovo di Torino, Tedisio, il 6 maggio 1318 contribuì donando ‘graziosamente’ al Capitolo moncalierese cento lire viennesi. Grazie a questi interventi la costruzione fu terminata intorno al 1330. L’organismo costruttivo originario subì dal Settecento in poi demolizioni, aggiunte, rifacimenti, ampliamenti mutilazioni e pseudo restauri, e solo nel 1963 una serie di interventi riportarono la chiesa all’incirca al suo primitivo aspetto.

Descrizione del sito:

Non è stato possibile trovare neppure un accenno dei progettisti che forse vanno cercati nel vicino convento di San Francesco: la ricchezza e la linearità dell’interno ne fanno una bella opera del periodo gotico-lombardo.

La facciata è tuttora imponente e richiama sempre l’attenzione di chiunque giunga sulla piazza; il torrione mozzo che le fa da campanile sulla destra è di buona fattura e conservazione. L’arco d’ingresso forse nacque con una ghimberga, riscontrabile in molte altre chiese simili e coeve; ma di essa è sparita qualsiasi traccia. Ciò che rimane sono volute in cotto, di gusto secentesco, che non rispecchiano minimamente lo stile della chiesa. Il grosso rosone circolare fu inserito con il restauro del 1857 al posto della trifora originaria e richiese un poderoso sforzo per rinforzare, con chiavi in ferro, tutta la facciata, mettendo in serio pericolo la stabilità stessa dell’edificio. Una attenta lettura dell’angolo ove attualmente è collocato il fonte battesimale dimostra inequivocabilmente che il campanile fu aggiunto in seguito, sulla pianta voluta a tre navate sino al muro di facciata. Di questo campanile parlano sovente le cronache e gli ordinati di Moncalieri: non era nato per essere campanile, ma torre civica come conferma la sopravvivenza dell’antico cammino di ronda per la scolta, tuttora visibile sotto il tetto. La scalinata d’accesso è opera ottocentesca e sostituì quella vecchia, in mattoni, a due rampe di linea curva rivolte una verso l’attuale vicolo Andrea Cotta e l’altra verso il palazzo comunale. Anche all’interno l’organismo costruttivo originario subì nel tempo demolizioni, aggiunte, rifacimenti, che ne minarono l’integrità stilistica. Ne derivò una pianta romanico-gotica (con modi diversi di esecuzione delle opere murarie), a tre navate con absidi terminali. La quarta navata fu un inserimento successivo, sorta verso il 1400 per ospitare le cappelle cimiteriali delle famiglie nobili cittadine.

Delle tre absidi primitive, solo quella a destra è ancora parzialmente esistente; quella centrale fu demolita verso il 1745 per far posto al nuovo presbiterio ed al ricchissimo coro ligneo, opera barocca di Giuseppe Antonio Riva, e, infine, la terza abside di sinistra divenne, dapprima, cappella gentilizia della nobile famiglia dei Lingotto e, successivamente, sdoppiata, ospitò nella parte anteriore, un altare dedicato a san Giuseppe e, nella parte posteriore, una modesta sacrestia Pochi anni dopo venne inoltre inserita la cappella intitolata al beato Bernardo di Baden, destinata a conservare l’urna con le reliquie del santo patrono di Moncalieri, beatificato nel 1480. Nella navatella nord, o quarta navata che dir si voglia, erano addossate sette cappelle di patronato delle più nobili famiglie di Moncalieri, che vennero demolite a metà dell’Ottocento, nell’ambito di un restauro che trasformò la chiesa in forma ‘neogotica’, arricchendola di affreschi secondo il gusto dell’epoca. Un nuovo restauro (1963-1968) tentò di riportare la chiesa alle condizioni originarie, asportando la pesante decorazione musiva ottocentesca.

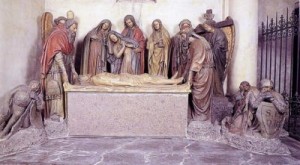

La prima cappella a sinistra ospita il “Compianto sul Cristo Morto”, bellissimo gruppo in arenaria dipinta rappresentante la deposizione di Gesù nel sepolcro, opera ritenuta quattrocentesca, un piccolo capolavoro di arte borgognona o fiamminga. La pellicola pittorica che vediamo è frutto di diversi strati di ridipinture posteriori. Il pregevole gruppo fu donato dal generale francese e governatore di Moncalieri (dal 1539 al 1553) Blaise di Monluc.

Informazioni:

Tel. 011 641915

Links:

http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/130

http://www.medioevo.org/artemedievale/pages/piemonte/Moncalieri.html

Bibliografia:

LA ROCCA C., 1986, Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo, Torino

DAVICO VIGLINO M., MASSARA G.G. (a cura di), 2000, Moncalieri Territorio ed Arte, Famija Moncalereisa

OCCHIENA E., La chiesa collegiata di santa Maria della Scala a Moncalieri, fotografie di Roberto Goffi, Allemandi, Torino 1991

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

4 dicembre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri (TO) : Castello

Storia del sito:

L’esistenza di un castello è attestata per la prima volta in un documento della metà del Duecento, si trattava probabilmente di una casaforte a guardia del ponte sul Po di Moncalieri. Nel 1475 per volere di Jolanda di Valois, moglie di Amedeo IX di Savoia, subì una radicale trasformazione. L’edificio venne ampliato e munito di quattro torri angolari cilindriche (oggi ne rimangono due, incorporate nella facciata, la terza è riapparsa durante i restauri effettuati nel 1990, la quarta è andata distrutta). Caduto in rovina durante le guerre franco-spagnole, tornò a nuova e più splendida vita fra Seicento e Settecento per volere di Carlo Emanuele I (1580-1630) e Cristina di Francia. I lavori vengono affidati a Carlo e Amedeo di Castellamonte e a Benedetto Alfieri. Con Vittorio Amedeo III, su progetto dell’architetto Francesco Martinez, l’edificio assunse l’aspetto odierno: pianta quadrilatera, con quattro padiglioni più alti agli spigoli. Il lato posteriore verso la collina non è un corpo fabbricato ma un ampio terrazzo di collegamento con il parco. Pittori come Michele Angelo Rapous e Angelo Antonio Cignaroli, mobilieri insigni come Giuseppe M. Bonzanigo e Pietro Piffetti contribuirono a rendere sontuosa la regia dimora. Devastato e spogliato dai Francesi che ne fecero via via una caserma, un ospedale e un carcere militare, nel XIX sec. venne restaurato in fasi successive da Vittorio Emanuele I (che vi morì nel 1824) e Carlo Alberto. Fu infine residenza preferita di Vittorio Emanuele II, che lo fece arredare secondo il gusto di ricco eclettismo della seconda metà dell’Ottocento. È una dimora sabauda fra le più ricche di memorie: Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna, vi fu rinchiuso dal figlio Carlo Emanuele III. In una delle sue sale fu firmato nel 1849 il famoso proclama di Moncalieri, ispirato da Massimo d’Azeglio. Con esso Vittorio Emanuele II, rivolgendosi direttamente al paese, scioglieva una Camera dei Deputati diventata “impossibile” dopo l’abdicazione di Carlo Alberto e faceva approvare da una nuova assemblea il trattato di pace stipulato con l’Austria al termine della prima guerra d’indipendenza. Trasformato nuovamente in ospedale militare durante la prima guerra mondiale, dal 1948 il complesso è stato dato in consegna al I° battaglione Allievi Carabinieri Piemonte

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Sono visitabili, a testimonianza dell’antico splendore, gli appartamenti della regina Maria Adelaide, moglie di Vittorio Emanuele II e della principessa Maria Letizia, nipote del “Re Galantuomo” oltre alla sala nella quale nel 1849 venne firmato il proclama di Moncalieri. Gli esempi più interessanti di decorazione settecentesca, risparmiati dai restauri dell’Ottocento, si trovano in particolare nell’appartamento di Maria Letizia con un delizioso salotto cinese, divenuto poi sala da bagno. Sempre del settecento inoltrato è la volta a tempera con “Figurine e paesaggi esotici” di raffinata fattura. La camera da letto della principessa è rilevante per l’unità stilistica di tutti gli elementi che la compongono. Fastosa la sala di ricevimento, ricca di dipinti di notevole interesse. I recenti scavi della Soprintendenza Archeologica del Piemonte hanno restituito materiale medievale. In particolare è stata indagata la torre ovest di facciata del castello, ampliata da Tommaso III di Savoia alla fine del XIII secolo. L’indagine ha interessato il deposito stratificatosi all’interno della torre con il progressivo scarico di materiale di rifiuto proveniente dalle cucine della nobile dimora. È stato così recuperato uno straordinario complesso di materiali anche organici ottimamente conservati grazie alle particolari condizioni di giacitura in ambiente sigillato, con scarsissima umidità. In successione stratigrafica sono state ritrovate 43 monete e gettoni, datati tra la seconda metà del XIII e la fine del XVI-XVII secolo, e un vasto campionario di ceramiche invetriate datate tra la fine del XIII e la seconda metà del XV secolo.

Informazioni:

Tel. 3665992861 oppure 011 6401260 ; email: accademiaarchimandriti@yahoo.it

Links:

http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/693

http://www.residenzereali.it/index.php/it/residenze-reali-del-piemonte/castello-di-moncalieri

http://www.beniculturali.it/mibac/

Bibliografia:

DE BENEDETTI MICHELE, Palazzi e Ville Reali d’Italia, 1973; PERNICE FRANCESCO, Moncalieri – Il castello passato e presente, 1992

PERNICE FRANCESCO, Il castello di Moncalieri. Restauri 1989-1990

PEYROT A. – SINEO G., Moncalieri nei secoli: notizie storiche ed iconografiche

PANTÒ G., Produzione e commerci di vasellame d’uso domestico tra la fine del mondo antico e il Medioevo, in Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, a cura di MERCANDO L. e MICHELETTO E.

PANTÒ G. (a cura di), Il sapere dei sapori: cuochi e banchetti nel castello di Moncalieri ( catalogo della mostra 2005-1006), Celid, Torino 2005

Fonti:

Fotografia dal sito http://www.residenzereali.it/

Data compilazione scheda:

13/04/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Moncalieri (TO) : Casaforte di La Rotta

Storia del sito:

L’etimologia del sito “rotta” è incerta: dalla rottura degli argini che fanno i fiumi in piena oppure il luogo della rotta oppure “via rupta” cioè via aperta oppure il senso stradale di “rotta” cioè la direzione giusta.

Non è un castello vero e proprio, ma un’opera di dimensioni ridotte, che può essere ascrivibile al modello della casaforte, realizzata secondo la tipica struttura richiesta da edifici di questo genere. Ben poco si sa della sua vera storia, legata all’ordine dei Cavalieri Gerosolimitani (o Cavalieri di Malta) che avevano ampi possedimenti in zona.

Dal punto di vista strutturale ed architettonico il castello subì diversi rimaneggiamenti: numerosi i cambiamenti alla metà del XV secolo ad opera dei Gerosolimitani di Moncalieri. Si sa che nel 1455 il castello apparteneva ai Gerosolimitani, grazie alla lapide murata sull’ingresso, voluta dal gran priore Giorgio di Valperga, che riporta come anno di origine dell’edificio il 1452: “…PRIOR ILLE GEORGIUS ORTUS EX DARÀ COMITUM VALPERGIE STIRPE BEATI MONTISCALERII PRECEPTOR EN EDE JOHANNIS CUIUS IN AUGMENTUM CASTRUM ISTUD ADIDIT MILLE QUADRIGENTA ET QUINQUAGINTA DUOBUS RELIGO GAUDE PROQUE IPSO NUMINE ADOTA”.

Nell’arco dei secoli la zona fu teatro di feroci battaglie ed atti di sangue. Forse per questo nacque ed è ancora viva la credenza popolare che gli spettri infestino la campagna circostante e l’edificio stesso

Descrizione del sito:

Sulla facciata diversi particolari ricordano il suo antico splendore, nonostante i rimaneggiamenti: le eleganti bifore, l’uso del cotto, la bella torre a pianta quadrata.

Informazioni:

Tra la statale 393 che conduce a Villastellone e l’autostrada. Di proprietà privata.

Links:

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_della_Rotta

Bibliografia:

CELLINI M., Guida Insolita ai misteri, segreti, leggende e curiosità dei Castelli del Piemonte, Newton & Compton editori, 2001

CENTINI M., I Templari in Piemonte, Ed. Vis Vitalis, Torino 2011

Fonti:

Fotografie da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

15/11/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Livio Lambarelli – Gruppo Archeologico Torinese

Mompantero (TO) : Incisioni e pitture rupestri

Descrizione del sito:

La balza di Costa Seppa-Rocca del Chiodo è caratterizzata da affioramenti di calcari levigati dai ghiacciai. L’area è attraversata dal sentiero – utilizzato sino a pochi anni or sono per processioni e pratiche religiose – che conduce in vetta al Rocciamelone.

“In questa zona – scrive F. M. Gambari – si concentra un interesse complesso d’incisioni rupestri a martellina, abbastanza rare in Piemonte per la scarsità di supporti rocciosi adatti, strettamente confrontabili con le manifestazioni d’arte rupestre del versante francese del Moncenisio e della Moriana. Le figure più antiche, forse della fine dell’Età del Bronzo, sono meandriformi e spirali, mentre appaiono più recenti e vicine alla romanizzazione alcune figure antropomorfe e grandi asce comparabili alle incisioni comuni della fine dell’Età del Ferro. Alcune figure, dipinte su pareti verticali caratterizzate da una cattiva qualità del supporto litico, si segnalano per la loro originalità.

Nei pressi di un ruscello, attualmente disseccato, una gran roccia con figure dipinte di guerrieri, comparabili agli stili camuni della media Età del Ferro, sembra segnalare un’area sacra, forse connessa alla presenza dell’acqua: lo stile delle figure e la tipologia dell’armamento sembrano confermare una datazione al VI-V secolo a.C.”

Anche le zone di Foresto e Bussoleno conservano petroglifi.

Informazioni:

Balza di Costa Seppa-Rocca del Chiodo, sopra a Mompantero, sul Rocciamelone.

Links:

http://www.rupestre.it/archiv/3/ar40.htm

Bibliografia:

GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, La pietra e il segno in Valle, 1990; GAMBARI F.M., L’arte rupestre in Piemonte. Cenni di analisi stilistica e cronologica, in Atti del Convegno “Archeologia e arte rupestre in Valcamonica e nell’arco alpino”

Arca A., Il complesso petroglifico del massiccio del Rocciamelone Torino : GRCM, 2009. – pp. 33-104

Fonti:

Fotografia dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

20 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Meana di Susa (TO) : Torre delle Combe

Storia del sito:

Meana, già abitata in epoca romana, è l’antica Mediana citata nella carta di fondazione dell’abbazia di San Giusto, 9-VII-1029 e la sua conferma dell’imperatore Corrado II, 29-XII-1038. Meana è citata nel 1212 (atto di confinazione di casa Savoia da parte del Conte Tommaso); in questo periodo rientrava nella castellania di Susa. Per la sua vicinanza a Susa, anche nei secoli seguenti, Meana ha condiviso le vicende storiche di questa città.

La denominazione ufficiale di “Meana di Susa” risale a dopo l’unità d’Italia, con decreto del 12 dicembre 1862.

La TORRE DELLE COMBE, è un torrione quadrato di origine medievale e dall’aspetto di fortificazione militare, tuttavia probabilmente non ebbe mai funzioni difensive. Si tratta quasi certamente di una delle molte torri di segnalazione che servivano a comunicare le notizie lungo tutta la valle, fino a Torino, mediante l’accensione di falò.

Descrizione del sito:

Della TORRE DELLE COMBE rimangono le rovine in mezzo alla vegetazione: rilevante è una parte di parete con un’apertura.

Informazioni:

La Torre si trova in località Suffis-Combe, frazione Campo del Carro. Comune, tel. 0122 39161

Links:

https://www.comune.meanadisusa.to.it

Fonti:

Fotografia dal sito non più esistente della Provincia di Torino.

Data compilazione scheda:

1/10/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese