Provincia di Torino

San Carlo Canavese (TO) : Cappella di S. Maria di Spinerano

Storia del sito:

Costruzione di architettura romanica, edificata all’inizio dell’XI secolo, di probabile origine benedettina. L’edificio, allora a tre navate terminanti due con abside ed una con campanile, è menzionato, col nome di chiesa di “San Solutore in Spinariano” (o Spinairano), per la prima volta nel 1118, tra i beni appartenenti all’abbazia di San Solutore in Torino. L’appartenenza é confermata in un documento del 1289. La chiesa viene ancora citata nel 1444, 1469, 1745.

Successivamente assume il titolo di “Santa Maria di Spinariano” e nel 1349 viene ammessa alla mensa dell’abbazia di San Mauro di Pulcherada, (l’odierna San Mauro Torinese) rimanendovi sino alla fine del Settecento.

Alla fine del Settecento viene ridotta ad una sola navata terminante con abside e campanile incorporato sul fianco destro. La chiesa viene restaurata all’inizio del ‘900 e dichiarata monumento nazionale; oggi appartiene alla Parrocchia di San Carlo Canavese.

L’interno del catino absidale è coperto di AFFRESCHI eseguiti alla metà del Quattrocento dal pittore conosciuto come “Dominicus de la marcha d’Ancona” che in realtà era il nome del committente, come scritto sotto la figura inginocchiata. Gli studi recenti hanno chiarito, anche sulla base di documenti di archivio, che la dicitura si riferisce al committente che svolgeva attività di chirurgo e non all’artista: si preferisce ora appellarlo “Pseudo Domenico della Marca d’Ancona” o “Maestro di Domenico della Marca d’Ancona”.

Si hanno notizie della datazione degli affreschi da due bolle dell’antipapa Felice V (Amedeo VIII di Savoia). Nella prima, del 1444, si viene a conoscenza che Domenico Pago, appartenente al terzo ordine francescano, si era ritirato dodici anni prima a vivere in solitudine come eremita nella chiesa di Santa Maria di Spinerano e a sue spese l’aveva restaurata costruendovi vicino la sua piccola abitazione. Nella seconda bolla, del 1449, si stabilisce la vacanzia del beneficio ecclesiastico, quindi, indirettamente, la morte o la partenza del religioso dal luogo; di conseguenza gli affreschi sono databili anteriormente al 1449.

La cappella è stata restaurata completamente tra il 2016 e il 2017 sia nell’interno che all’esterno.

Descrizione del sito:

La chiesa è recintata, la facciata imbiancata è semplicissima, con copertura a capanna; il paramento murario romanico, in parte deteriorato, è evidente nell’abside e nel campanile. L’abside conserva una decorazione con archetti pensili raccordati da lesene e tre finestrelle.

Il campanile non ha aperture nella parte inferiore, ma solo negli ultimi due piani: il penultimo con monofore, l’ultimo con bifore. I piani sono decorati da una fila di archetti e da una cornice in cotto. Le dimensioni del campanile sono piccole, ma in armonia con quelle della chiesa.

L’interno dell’abside è interamente coperto da dipinti. Al centro della calotta vi è una Madonna in trono col Bambino circondata da Sante tra le quali, a destra, si riconoscono sant’Elisabetta e santa Maria incinte, alle loro spalle sant’Anna, sant’Antonio abate che pone la mano sulla spalla del committente e alla sinistra santa Caterina d’Alessandria, con santa Chiara ed altra Santa sconosciuta.

Al di sotto, nel catino absidale, le figure dei 12 Apostoli, ciascuno con un cartiglio su cui è scritta una frase del Credo, separati da una semplice cornice geometrica.

La composizione ha ancora un impianto medievale e le figure risentono dell’influsso gotico, soprattutto per la bidimensionalità del disegno. Interessante è la decorazione degli abiti e la ricchezza del panneggio decorativo, testimonianza dell’importanza nel luogo dell’arte tessile. Raffinati i visi della Madonna e delle due sante alla sinistra. La figura dell’apostolo san Taddeo è stata ritoccata perché il tratto è più raffinato e i colori differenti. In alto sul timpano centrale è rappresentata la scena dell’Annunciazione, con una rara rappresentazione della Trinità.

Resti di affreschi romanici rappresentanti gli Apostoli affiorano in alcuni punti della chiesa. Sull’arco sovrastante il semicatino vi sono tracce di una fascia affrescata con disegno di mattoni posti a dente di sega, simile a quello nella chiesa di San Martino a Ciriè.

Sul muro interno sono appesi dei laterizi di epoca romana, resti di una tomba ritrovata nelle vicinanze.

Informazioni:

Il borgo di Spinerano (anticamente Spinariano) si trova ai confini del comune di S. Carlo Canavese con quello di Ciriè; la cappella è presso un campo giochi. Proloco, email: presidente@prolocosancarlo.it o al Comune tel. 011 9210193 email: comune.sancarlo@icip.com

Links:

http://www.comune.sancarlocanavese.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4831

Bibliografia:

BONICATTO Simone, Il maestro del chirurgo. Domenico della Marca d’Ancona e il contesto pittorico del Canavese. Origini e sviluppi di una bottega piemontese nella prima metà del Quattrocento, Editris 2000, Torino 2022

BIANCOLINI FEA D., Santa Maria di Spinerano, Atti del seminario di studi diretto da P. Sampaolesi, ISAL, 1975

CARESIO F., Romanico in Piemonte, Ed. Di Camillo design & comunicazione, Moncalieri, 1998

CASIRAGHI G., La diocesi di Torino nel Medioevo, Palazzo Carignano, Torino, 1979

DI PIERO A., VASSALLO M., Arte romanica nelle valli di Lanzo e nel basso Canavese, Torino, s.d.

MORETTO, Indagine aperta sugli affreschi del Canavese dal romanico al primo Rinascimento, Saluzzo, 1973

OLIVERO E., Architettura religiosa preromanica e romanica nell’Archidiocesi di Torino, Torino, 1941

Fonti:

Alcune notizie sono state fornite nel 2005 dal dr. Gianfranco Ballesio, del comune di San Carlo Canavese.

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

14/12/2005 – aggiornamento maggio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Roure (TO) : Riparo di Balm’ Chanto

Storia del sito:

Nel territorio del comune di Roure, chiamato dal 1939 al 1975 Roreto Chisone, si trova il riparo di Balm’ Chanto che risulta frequentato in tre epoche ben distinte: nell’Epigravettiano finale, nell’Età del Rame finale ed in epoca Protostorica. Veniva evidentemente utilizzato nella bella stagione per attività di pastorizia e di caccia e doveva servire anche come punto d’appoggio per lo sfruttamento delle fasce montane superiori. L’agricoltura, che non doveva peraltro essere praticata in situ, è provata dal ritrovamento di chicchi carbonizzati di orzo e frumento; ma l’attività prevalentemente documentata è quella pastorale, attestata dai resti faunistici caprovini; i resti di fauna selvatica testimoniano l’importanza ancora notevole della caccia. Per quanto riguarda l’attività pastorale è probabile che si trattasse di una transumanza estiva su scala ridotta, fra valle versante e pascoli elevati.

Descrizione del sito:

Scoperto nel 1978 da Franco Bronzat, collaboratore del CeSMAP. Gli scavi iniziarono nel 1981 e proseguirono per i due anni successivi. Situato a quota 1.400 metri, il riparo sotto roccia di Balm’ Chanto ha fornito indizi di frequentazione umana sin dall’epoca glaciale (14.000 anni fa), ma il periodo di più intensa frequentazione preistorica è collocabile nell’Eneolitico (2100 a.C. secondo i dati della datazione al radiocarbonio C14).

Descrizione dei ritrovamenti:

Il complesso dei materiali venuti alla luce nel corso degli scavi comprende ceramica, utensili di selce scheggiata, pietra verde levigata, ossa e corno. Oltre ai più di 3.000 reperti in ceramica, una particolare importanza rivestono gli utensili litici, in selce e non.

Informazioni:

Dall’abitato di Villaretto si sale verso la borgata Seleiraut, superate le case di Champ dâ Fill si prosegue fino al secondo tornante, si lascia l’auto e si prosegue lungo una traccia di sentiero sulla sinistra che percorre una cengia rocciosa fino a raggiungere il sito, a quota 1400 m. Oppure appena sotto l’abitato di Seleiraut, dal vero e proprio terrazzo morfologico denominato Belregard si scende verso il riparo che costituisce il sito.

Links:

http://www.cesmap.it/cesmap/scavi_pinerolesi/balm.htm

Bibliografia:

NISBET R.; SEGLIE D., Balm Chanto, archeologia in Val Chisone, Centro studi d’arte preistorica, Pinerolo 1983

NISBET R.; BIAGI P., Balm’ Chanto: un riparo sottoroccia dell’età del rame nelle Alpi Cozie, New Press, 1987

MERCANDO L. (a cura di), Archeologia in Piemonte, Allemandi Editore, 1998

Fonti:

Fotografia dal sito del CesMap.

Data compilazione scheda:

25 settembre 2003 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Federico Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Ronco Canavese (TO) : Casaforte di Servino

Storia del sito:

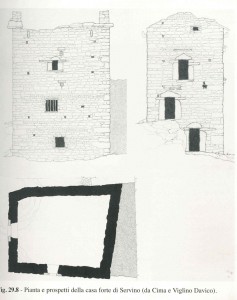

Il piccolo nucleo di Tor è costituito dalla casaforte (come evidenzia il toponimo) e da alcuni edifici per attività agropastorali, che nel tempo le si sono aggregati; quasi tutte le costruzioni sono in condizioni fatiscenti, anche se un rascard (baita ad uso promiscuo, con abitazione, stalla e deposito) e una casa in pietra non sono totalmente in disuso. L’edificio, interessante per la qualità delle tecniche costruttive impiegatevi, è fondato su di un enorme masso roccioso, che forma un dislivello naturale di oltre m 2,50, consentendo l’accesso diretto dall’esterno – sul medesimo fronte nord – a due diversi piani della torre. Il tetto della casaforte è crollato quasi completamente, mantenendo in situ pochi brani coperti da lastre in pietra, in precario equilibrio, utili però per definire l’assetto terminale della costruzione; anche la struttura muraria presenta un vistoso crollo, con relativo cumulo di macerie, sul lato est. Nonostante questa situazione la torre di Servino è tuttora ricca di testimonianze significative, poiché non risulta manomessa da interventi di riplasmazione successivi all’impianto risalente, secondo Cima, al X –XI secolo. Denominata localmente: Gran Betun.

Descrizione del sito:

La casaforte, il cui fronte a Nord misura m 5,50; quelli a est e ovest ,rispettivamente m 8,15 e m 7,10, è organizzata a vani unici sovrapposti e non comunicanti tra loro ma sempre accessibili dall’esterno, che formano tre piani e un ulteriore piano nel sottotetto. I due locali inferiori erano coperti da solai lignei: il più alto presenta un interpiano di m 2,90, l’altro misura m 1,90 rispetto alla soglia dell’accesso, ma è scavato per una profondità di circa m 1,60, raggiungendo un’altezza di m 3,50, mai riscontrata altrove. Il terzo piano, che aveva una copertura analoga agli inferiori, presentava un’altezza di m 2,25 da solaio a solaio; il sottotetto variava dai m 1,50 a circa m 3.

Le murature, spesse all’incirca cm 70, sono formate ai quattro spigoli da blocchi rettangolari squadrati, in pietra, posati ad incrocio, con giunti fini e regolari. Il tessuto parietale è costituito da pietre parallele pipede di minor dimensione sistemate in corsi orizzontali, i quali spesso risultano intervallati da fasce lavorate a spina di pesce: nel muro a settentrione la tessitura, molto regolare, presenta una alternanza di fasce “a spina” alte circa cm 40 e di cinque, sei corsi di pietre di piatto, per una corrispondente altezza media di m 1,10.

Le aperture originarie sono costituite dai tre portali a diversi livelli sulla parete nord, da una nord, da una finestra al terzo piano sul fronte ovest e da un’altra, di cui permangono solo alcuni elementi, sulla facciata sud, nella parte che emerge dalla piccola costruzione che è stata addossata alla casa-forte. I portali sono di piccola dimensione: di cm 76 x 165 l’inferiore, di cm 77 x 160 l’intermedio, di cm 75 x 155 il terzo. Le incorniciature sono formate da cinque lastre: due piedritti monolitici di larghezza in torno ai cm 45, due appoggi piani a lastra lunga per ripartire il carico superiore, un architrave di forma pseudo triangolare più o meno arrotondata lungo da m 1,10 a m 1,40. La finestrina ad ovest ha la stessa incorniciatura dei portali; di quella a sud risultano ben leggibili soltanto più la lastra d’appoggio a destra e l’architrave di forma analoga agli altri, sul quale è incisa una croce all’interno di un cerchio. Nella parete a levante del piccolo edificio rurale accostato a quello più antico è murato un portale del tutto simile ai tre del fronte nord, di dimensioni cm 83×150, con incorniciatura a lastre e architrave pseudotriangolare, alto in chiave cm 45 e largo 110, chiaramente di reimpiego: è probabile che costituisse una uscita verso sud, nella parete ora in parte occupata dalla casetta adiacente. Sopra i portali del fronte nord sono inserite, come protezione, delle lastre orizzontali “a tettuccio”; l’acqua piovana veniva raccolta da gronde in legno, la cui esistenza è testimoniata dalle mensole in pietra a doppia curvatura: erano in coppia su ciascun fronte interessato e ne permangono una ad est e due (delle quali solo una completa) sulla facciata opposta.

Le aperture originarie sono costituite dai tre portali a diversi livelli sulla parete nord, da una nord, da una finestra al terzo piano sul fronte ovest e da un’altra, di cui permangono solo alcuni elementi, sulla facciata sud, nella parte che emerge dalla piccola costruzione che è stata addossata alla casa-forte. I portali sono di piccola dimensione: di cm 76 x 165 l’inferiore, di cm 77 x 160 l’intermedio, di cm 75 x 155 il terzo. Le incorniciature sono formate da cinque lastre: due piedritti monolitici di larghezza in torno ai cm 45, due appoggi piani a lastra lunga per ripartire il carico superiore, un architrave di forma pseudo triangolare più o meno arrotondata lungo da m 1,10 a m 1,40. La finestrina ad ovest ha la stessa incorniciatura dei portali; di quella a sud risultano ben leggibili soltanto più la lastra d’appoggio a destra e l’architrave di forma analoga agli altri, sul quale è incisa una croce all’interno di un cerchio. Nella parete a levante del piccolo edificio rurale accostato a quello più antico è murato un portale del tutto simile ai tre del fronte nord, di dimensioni cm 83×150, con incorniciatura a lastre e architrave pseudotriangolare, alto in chiave cm 45 e largo 110, chiaramente di reimpiego: è probabile che costituisse una uscita verso sud, nella parete ora in parte occupata dalla casetta adiacente. Sopra i portali del fronte nord sono inserite, come protezione, delle lastre orizzontali “a tettuccio”; l’acqua piovana veniva raccolta da gronde in legno, la cui esistenza è testimoniata dalle mensole in pietra a doppia curvatura: erano in coppia su ciascun fronte interessato e ne permangono una ad est e due (delle quali solo una completa) sulla facciata opposta.

Un elevato livello di capacità costruttiva è dimostrato dai solai in legno costituiti da un tavolato di spessore intorno ai cm 6 sostenuti da travi con una base di cm 35 per un’altezza di 18-20 cm che all’incastro con la muratura erano sostenute da mensole arrotondate in pietra e bloccate lateralmente da due lastre litee larghe circa cm 20 ed alte quanto il trave. Quest’ultimo, fungendo anche da catena nei confronti delle murature, fuoriusciva dai muri perimetrali per circa cm 35, e veniva bloccato con una spina lignea passante; la testa del trave e la relativa spina venivano protette da una lastra litea opportunamente inclinata, sostenuta da una pietra sagomata.

Nella casaforte venne rinvenuta un’olla di età medievale.

La chiesa parrocchiale di Ronco presenta elementi del XIII secolo tra cui aperture con triliti.

Informazioni:

In località Tor della frazione Servino, sul versante orografico sinistro del rio Servino a quota circa m 1460, raggiungibile in circa un’ora partendo dalle frazioni di Scandosio oppure da quella di Cernisio. Comune, tel. 0124 817803

Link:

http://www.vallesoana.it/

Bibliografia:

CIMA M., Uomini e terre in Canavese tra età Romana e Medioevo, Ed. Nautilus, Torino, 2003.

VIGLINO DAVICO M., Case-forti montane nell’alto canavese. Quale futuro?, Lions Club Alto Canavese, Castellamonte TO, 1993

Fonti:

Testo e foto dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

15/09/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Romano Canavese (TO) : Torre e torre-porta

Storia del sito:

Secondo storici locali, Romano canavese sorse come castrum (accampamento militare romano) nel 143 a.C., durante la guerra combattuta dai Romani contro la popolazione celto-ligure dei Salassi.

Durante l’Alto Medioevo Romano dovette avere una certa importanza, se è vero che Carlo Magno tenne sotto le mura del borgo uno dei suoi Campi di Maggio. Testimonianze importanti della comunità romanese si hanno intorno al Mille, quando il territorio era feudo del Vescovo di Ivrea. Nel XIV secolo anche Romano fu coinvolto nella Rivolta dei Tuchini e il castello venne distrutto e rimase intatta una sola TORRE, tuttora simbolo del paese. Non è chiaro se a Romano il borgo fortificato fosse un ricetto o un castello e ricetto, nei documenti antichi viene citato sia un castrum, sia un receptum. Per tutto il basso Medioevo la giurisdizione del territorio di Romano fu motivo di contrasto tra il vescovo di Ivrea e i Savoia.

Nel XVI secolo Romano e i suoi abitanti furono coinvolti negli scontri tra le armate spagnole e francesi; è di quest’epoca la descrizione del paese come una fortezza imprendibile munita di torri e ponti levatoi e difesa da mura e fossati.

Nei secoli seguenti gli edifici furono completamente modificati: delle antiche strutture permangono solo la torre di vedetta e la torre-porta a nord, in quanto la torre-porta a sud venne inglobata nella chiesa attualmente intitolata a Santa Marta.

La chiesa di Santa Marta sino al 1843 era l’antica parrocchiale del borgo, allora intitolata a San Pietro, menzionata per la prima volta in documenti risalenti all’inizio del 1200. Dopo la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, assunse il titolo di Santa Marta, a uso dell’omonima confraternita. Le sue origini sono romaniche, ma l’assetto attuale risale per la maggior parte all’epoca barocca. La struttura originaria venne ampliata, inglobando parti della cinta muraria dell’antico ricetto e addossando la chiesa alla torre posta a sud, di cui la parte più antica fu sopraelevata e utilizzata come campanile, poi crollato. Il piccolo campanile attuale a forma triangolare risale all’epoca barocca.

Descrizione dei siti:

La TORRE.

L’edificio è una torre di vedetta, chiusa, risalente al XIII secolo; è menzionata negli statuti di Romano del 1315: dalla torre venivano chiamati “con grida” gli uomini del borgo, in caso di pericolo.

Misura 5,50 x 5,40 metri alla base; l’altezza è di 27 m circa. In origine la torre era dotata di merli ed era alta circa 25 m. Vi fu installato un orologio e, in un dipinto databile attorno al 1800, si può vedere la struttura originaria, prima che venisse costruita la cella campanaria. La parte inferiore della torre, invece, non ha subito rimaneggiamenti.

La torre è costruita in mattoni e non presenta decorazioni. I muri hanno lo spessore di 1,60 m alla base e sono composti da un paramento esterno e da uno interno, spessi 20-25 cm ciascuno; la cavità interna è riempita con sassi e pezzi di mattone, misti a malta. La porta antica d’accesso è attualmente a sei metri dal piano di campagna; per accedervi doveva essere usata una scala di legno o di corda, rimovibile in caso di pericolo. Nella parete verso ovest la torre presenta una profonda fenditura, provocata da un fulmine il 5 maggio 1890.

TORRE-PORTA A NORD

L’edificio si trova parzialmente interrato, a causa dell’innalzamento successivo della sede stradale; ha subito, nel corso del tempo, vari rimaneggiamenti. Costruito in laterizio e pietra, databile al XV secolo. In origine non raggiungeva l’altezza attuale (11 metri) e aveva un ponte levatoio, con due bolzoni, i cui tagli nella muratura sono ancora evidenti, e una feritoia centrale. Ha base quadrata di circa m 4 di lato. Al piano terra si possono notare una porta murata e una feritoia sulla destra; anche al primo piano vi sono due feritoie sul lato destro.

Quando fu sopraelevata la costruzione, vennero aggiunti sette merli a coda di rondine, di cui tre in facciata. Alla base dei merli vi è una fascia decorativa, con due file di mattoni disposti a dente. La parte superiore della torre è avanzata rispetto alla cortina, con merlatura in aggetto sui beccatelli costituiti da archetti portati da mensole trilobate. Il numero di archetti è di sei in facciata e sul lato destro, di sette sul lato sinistro. Successivamente fu costruito il tetto. Sulla facciata rimane traccia di stemmi di antiche casate. Il lato ovest della torre-porta è addossata a un edificio integrato parzialmente in una delle chiese che furono successivamente costruite.

Informazioni:

La torre si eleva sulla sommità dell’abitato; la torre-porta, che è di proprietà privata, nella parte nord del nucleo antico del borgo. Comune tel. 0125 713045

Links:

https://www.comune.romanocanavese.to.it/

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Parte delle notizie e le fotografie sono state tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

01/09/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Roletto (TO) : Chiesa della Natività di Maria Vergine

Storia del sito:

Il primo documento che cita Roletto, indicato come Rovereto, è del 1096 ed è un elenco di donazioni a favore di Santa Maria di Pinerolo. Risulta appartenere alla contea di Frossasco fino al 1721 e ha seguìto sempre da vicino le vicende storiche della città di Pinerolo. Il centro storico è caratterizzato dalla Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine, opera di particolare interesse artistico poiché al suo interno si conservano un ciclo di AFFRESCHI degli inizi del XV secolo che raccontano le Storie di Maria. Non è noto per quale motivo la chiesa intitolata a Santa Maria Assunta in Cielo, venne poi dedicata alla Natività di Maria Vergine.

Non si hanno notizie certe sull’origine della chiesa (storici locali la farebbero risalire ad una cappella dell’880); sicuramente nel 1386 esisteva un tempio intitolato a Santa Maria di Roreto. La chiesa fu un antico patronato dei conti Montbel di Frossasco (lo stemma dei quali è riscontrabile in numerosi dipinti).

L’edificio fu sottoposto a massicci interventi realizzati tra i XIX ed il XX secolo e conclusi nel 1905; nel 1886 fu riparato e intonacato il campanile (presumibilmente anche innalzato, in quanto sulla parete della casa parrocchiale vi è una meridiana, la quale non riceve più la luce del sole perché coperta dal campanile); nel 1892 fu rifatto il pavimento del presbiterio in graniglia; nel 1896 fu ampliata la chiesa di mq 72 portando in avanti la facciata e costruendo la sacrestia nuova (quell’antica si trova in una piccola stanzetta in fronte al campanile). La Chiesa fu restaurata nel 2003.

Descrizione del sito:

La facciata ottocentesca presenta un coronamento ad archetti, un portale centrale, tre rosoni e una torre campanaria. L’interno è a tre navate con alle pareti tele settecentesche e dipinti del 1905.

L’abside, bassa e rettangolare, ha volta a crociera adorna di AFFRESCHI del XV secolo che raffigurano le Storie della Vergine e rappresentano la Natività, la Purificazione, l’Assunzione e l’Incoronazione di Maria. L’affresco della nascita di Maria Vergine è curioso: un medico o più probabilmente san Gioacchino, che dovrebbe stare dall’altra parte del letto, se ne esce invece ingenuamente ed impossibilmente dalla metà di questo per porgere dei dolci o una medicina a ant’Anna; mentre in primo piano la nutrice si prende cura della neonata. Gli affreschi sono bordati da una fascia a foglie verdi su fondo rosso. Il resto del coro presenta una decorazione tardo-ottocentesca, per la realizzazione della quale l’autore si ispirò probabilmente a motivi originari oggi non più visibili.

Gli affreschi sono una importante testimonianza del tardo-gotico piemontese, pur non essendo noto il nome dell’autore. Alcuni studiosi lo hanno identificato in Giovanni Franzini (un pittore pinerolese attivo nei primi anni del 1400), ma tale ipotesi non è mai stata confermata. Secondo Giovanna Galante-Garrone, “il linguaggio di questi affreschi è senza dubbio fortemente (e precocemente) jaqueriano” e il loro autore “appare strettamente collegato con quello degli affreschi del Castello della Manta”.

Un altro pregevole affresco di epoca tardo-gotica – forse dello stesso autore – raffigurante l’Annunciazione, si trova all’interno della CAPPELLA DI SAN GRATO (detta anche Cappella dei Danesi), situata sulla collina verso Costagrande.

Informazioni:

Parrocchia, tel. 0121 542418

Links:

http://www.comune.roletto.to.it/?p=15

Fonti:

Fotografia in alto tratta dal sito sopra indicato www.beweb; foto in basso da http://www.stpauls.it/vita/1305vp/editoriale.htm

Data compilazione scheda:

08/07/2007 -aggiornamento maggio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Rocca Canavese (TO) : Chiesa di Santa Croce e resti medievali

Storia del sito:

La chiesa era la cappella dell’antico “Castrum Rochae ad villam Curiae”, il CASTELLO cui era collegata da due grandi archi murati: la sacrestia era il luogo in cui i castellani assistevano alle cerimonie religiose; da una porta, che immette in Via dell’Airale, si accedeva al castello di cui non restano che pochi ruderi (vedi foto 5).

La costruzione della cappella può risalire al 1250 mentre un ampliamento, con la ricca decorazione ad affresco, è del 1450 circa.

Nel secolo scorso la chiesa, intitolata antecedentemente a S. Giovanni Battista, passò alla “Compagnia di Santa Croce o dei Battuti” e perciò prese il nome di chiesa della Confraternita di Santa Croce. La chiesa è oggi sconsacrata e usata dal Comune come centro culturale. Interno ed esterno dell’edificio sono stati oggetto di restauri terminati nel 2011.

Storia e descrizione dei siti:

Alla chiesa si accede da Via Umberto I mediante quattro gradini semicircolari ed un pesante portone di legno. L’interno è composto da tre parti: la cappella vera e propria, situata a destra di chi entra; la sacrestia, situata di fianco alla cappella e perciò quasi di fronte a chi entra ed una parte rettangolare, situata alla sinistra di chi entra e di più recente costruzione (forse 1446). Questa parte non ha il soffitto decorato da pitture, ma si vedono le travi in legno che sostengono il tetto coperto di lose. In questo locale vi è un altare di legno dorato in stile barocco piemontese (1600).

Le pareti ed il soffitto della cappella sono decorati da bellissimi AFFRESCHI quattrocenteschi.

Sul soffitto della cappella, suddiviso in quattro parti da fregi che rappresentano angioletti, sono raffigurati i quatto Evangelisti e quattro Dottori della Chiesa: san Luca e san Gregorio Magno, san Giovanni e sant’Agostino, san Matteo e sant’Ambrogio, san Marco e san Gerolamo, disposti nell’ambiente raffinato di uno scriptorium medievale.

Sulla parete di fondo invece sono raffigurati Gesù e gli Apostoli e una Pietà (la Madonna e le Pie Donne); infine sulle pareti laterali sono dipinti sant’Apollonia, un Vescovo e una Madonna che allatta.

Dal restauro del 1998 sono state recuperate intere scene: la Madonna del latte con angeli musicanti; il Martirio di san Sebastiano; la Madonna della Misericordia con i membri della Confraternita di san Giovanni Battista.

Sulle altre pareti della cappella altre figure di santi: sant’Apollonia (a cui piedi è inginocchiata la figura ormai poco leggibile del probabile committente), san Sebastiano (insolitamente raffigurato con la barba), sant’Antonio abate, santa Liberata con in braccio due infanti.

A nord-est della chiesa di Santa Croce, su un poggio sorge l’antica Pieve che è stata ricostruita e attualmente è all’interno del cimitero ad è ora intitolata a SANT’ALESSIO, ma conserva il piccolo e bel campanile romanico del secolo XI. (Vedi ultima fotografia.)

Informazioni:

“Comitato Amici Santa Croce”, tel. 011.9240074 e https://it-it.facebook.com/AmiciSantaCroce/

Links:

https://www.comune.roccacanavese.to.it/

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Croce_%28Rocca_Canavese%29

http://www.percorsiartestoriafede.it/it/s-croce-rocca

https://www.academia.edu/43288739/Gli_affreschi_della_chiesa_di_Santa_Croce_a_Rocca_Canavese?auto=download (affreschi)

Bibliografia:

AA.VV., Gli Affreschi del Quattrocento in Piemonte, ANISA, Torino, s.d.

Calza, C. (2008), Guida alla visita dei beni aperti in Piemonte, stampata in occasione della XVI giornata FAI di Primavera

TIBONE M.L., CARDINO M. L., Il Canavese terra di storia e di arte, Omega ediz., Torino, 1993

Fonti:

Immagini tratte dal sito del comitato del Comune e da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

28/03/2006 – aggiornamento maggio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Rivoli (TO) : Incisioni rupestri del Monsagnasco

Storia e descrizione dei siti:

I più interessanti massi sono:

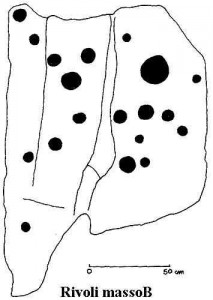

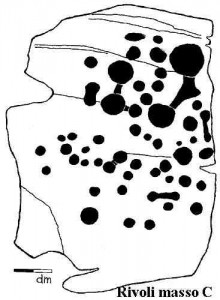

A) Il primo masso misura 190 x 90 cm, è un micascisto quarzoso, giacente sulla cresta sommitale della collina di Monsagnasco. Le incisioni sono : 61 coppelle, 4 canaletti, 1 vaschetta pediforme.

La superficie incisa è quasi piana, di forma grossolanamente triangolare, cosparsa di coppelle regolari e in molti casi consunte. Spiccano 6 coppelle maggiori (diametro massimo 9 cm). Di queste 6 due sono ovoidali, due unite da un canaletto ansato che sbocca al margine della superficie incisa, e due ultime (di cui una ovoidale) unite alla vaschetta maggiore da altri canaletti ansati. Tale vaschetta presenta una certa somiglianza con l’impronta di un piede, di dimensioni abbondanti. E’ la prima roccia segnalata in valle e in Piemonte, da Piolti nel 1881, nel corso di ricerche geologiche sulla collina morenica di Rivoli; presenta notevoli analogie con le altre rocce a coppelle scoperte in seguito nelle vicinanze.

B) Sulla cresta della collina di Monsagnasco, nei pressi della prima roccia, un masso di 140 x 110 cm, composto prevalentemente di quarzo con 19 coppelle medio-grandi, una in particolare raggiunge i 18 cm di diametro. Non si nota alcuna differenza tra la superficie interna delle incisioni e l’esterno: i margini delle incisioni sono completamente abbattuti, al punto da renderne difficile l’identificazione, e la naturale sfaldatura risulta uniforme in tutta la superficie esposta. Il masso è diviso in due piani da un gradino naturale. E’ stato scoperto da A. Santacroce nel 1968.

C) La roccia è posta quasi sulla sommità della collina morenica, in un pendio boschivo, misura circa 100 x 140 cm, e reca incise 51 coppelle, 4 coppelle grandi, 3 canaletti. Presenta una superficie granulare, con striature lungo l’asse orizzontale, nonostante ciò la fattura delle coppelle appare molto regolare, anche se la superficie interna denota la stessa scabrosità di quella esterna, a causa della consunzione naturale. Le quattro coppelle maggiori sono disposte a trapezio, e unite da canaletti. La disposizione non pare del tutto casuale, con le coppelle sistemate a ventaglio attorno a una delle quattro più grandi e allineate lungo direttrici curve. Scoperta dal GRCM nel 1986.

Informazioni:

ll Truc di Monsagnasco è una delle forme moreniche più antiche nell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana; in prossimità della sua sommità, seminascosti dalla vegetazione, vi sono vari massi erratici di piccole dimensioni, recanti numerose coppelle.

La mappa dà un’indicazione approssimativa della zona. Per approfondire vedi allegato monsagnasco-provincia.torino

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/ar1.htm

http://www.rupestre.net/archiv/ar2b.htm

http://www.rupestre.net/archiv/ar3.htm

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dalle pagine del sito www.rupestre.net sopra indicate.

Data compilazione scheda:

11/07/2007 – aggiorn. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Rivoli (TO) : Casa del Conte Verde

Storia del sito:

La CASA DEL CONTE VERDE prese questo nome dalla fine del 1300, secolo in cui il Conte Amedeo VI di Savoia, detto Conte Verde perché amava indossare abiti di questo colore, fece di Rivoli la sua dimora. In realtà non è certo che il Conte abbia avuto un legame con l’edificio.

La Casa comunque rivela una qualità architettonica elevata ed è situata nella parte più antica del centro storico, sulla via principale. L’edificio aveva funzione residenziale ai piani superiori e, al piano terreno, commerciale.

Il Comune di Rivoli dal 1980-82 è proprietario dell’edificio e ne ha curato il restauro dal 1982 al 1987 e ancora nel 1996 per la messa a norma come sede espositiva.

Descrizione del sito:

La facciata della Casa del Conte Verde si innalza su tre livelli sottolineati da cornici orizzontali.

Il piano terreno presenta un portico con volte a crociera e archi a tutto sesto sostenuti da pilastri con capitelli in cotto, in gran parte mutilati, e da botteghe con soffitto a cassettoni.

Al piano nobile l’abitazione padronale presenta un ampio salone con finestre centrali ad arco acuto affiancate da due finestre quadrate trasformate in porte e dotate di balconi in epoca imprecisata.

All’ultimo piano l’altana o loggia di servizio aperta su pilastrini circolari.

Sulla facciata formelle in cotto ornano gli archi del portico e le fasce marcapiano, alcune con elementi floreali tipicamente piemontesi, altre in stile prettamente gotico che indicano influenze d’oltralpe.

Informazioni:

Tel. 011.9563020; 011.9536809 ; email: cultura@comune.rivoli.to.it

Links:

https://www.comune.rivoli.to.it/vivi-rivoli/casa-del-conte-verde/

http://www.comune.torino.it/museiscuola/propostemusei/toeprov/casa-del-conte-verde.shtml

Bibliografia:

Gioielli del Piemonte. Sette secoli di Palazzi e Dimore, a cura di Europiemonte, Alpi editrice, Torino, 2003

Fonti:

Fotografia da www.comune.torino.it

Data compilazione scheda:

30/05/2005 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A.Torinese

Rivoli (TO) : Antico Campanile di Santa Maria della Stella

Storia e descrizione del sito:

L’antico campanile di Santa Maria della Stella è ciò che resta della “Antica Collegiata di Santa Maria della Stella” consacrata nel 1307 ed eretta in seguito al ritrovamento di un simulacro in legno raffigurante la Madonna con il Bambino.

Nel 1998 il massiccio campanile romanico, con monofore e bifore, è stato completamente restaurato, insieme con l’orologio settecentesco e la cuspide piramidale rifatta.

Il precedente campanile non va confuso con quello della “Collegiata di Santa Maria della Stella” che è un edificio del sec. XIII-XIV fortemente rimaneggiato nei sec. XVIII e XIX.

Era l’originaria chiesa del convento dei Domenicani e dal 1797 divenne la principale chiesa cittadina in sostituzione dell’Antica Collegiata, ormai in rovina.

Di essa è rimasto il bel campanile gotico (vedi foto in basso)

Informazioni:

Links:

http://www.comune.rivoli.to.it

http://www.borgonuovo-rivoli.it/il-quartiere-borgo-nuovo-di-rivoli

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; fotografia in basso da www.borgonuovo-rivoli.it

Data compilazione scheda:

30/05/2005 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A.Torinese

Rivoli – Perosa (TO) : Strada romana e necropoli

Storia del sito:

Durante i lavori di costruzione della superstrada del Frejus, nel 1990, fu individuata una vasta area archeologica. Lo scavo ha riportato alla luce varie strutture tra loro connesse che evidenziano una complessa successione insediativa.

La prima fase fu un insediamento rustico caratterizzato da una serie di piccoli edifici tra i quali un singolare vano absidato, ascrivibile al periodo compreso tra il I secolo a.C. e la seconda metà del I secolo d.C. Alla distanza di circa 100 metri dall’abitato è stata esplorata una ricca sepoltura ad incinerazione, deposta all’interno di una piccola camera funeraria.

Successivamente, tra la fine del II e III secolo d.C., venne costruito un tratto di variante della via pubblica per le Alpi Cozie che interferì con le strutture insediative preesistenti, determinandone la demolizione per una parte consistente, senza tuttavia causarne la totale distruzione, ma piuttosto il mutamento della destinazione d’uso.

In una fase successiva, in età tardo antica, probabilmente nel V-VI secolo, si verificò una definitiva caduta in disuso di questo tratto di strada. All’abbandono fece seguito la formazione naturale di uno strato di sabbia e limo.

In seguito, intorno al VII secolo, vi fu l’impianto di un’area cimiteriale, proprio in corrispondenza del precedente sedime stradale, che comprendeva 36 sepolture, probabilmente appartenenti ad una piccola comunità, in cui si distingueva un nucleo famigliare gentilizio. Si è ipotizzato che si trattasse di un gruppo di origine germanica, probabilmente longobarda.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

E’ stata trovata una notevole porzione di STRADA BASOLATA di cui si sono riconosciuti oltre 100 m di tracciato con ampie porzioni di sottofondo preparato, secondo la tecnica romana, a “rudus”, attribuibile alla metà del I secolo d.C. Le dimensioni della carreggiata (m 6,40 di larghezza) e l’accurata esecuzione dell’opera con statumen in grossi ciottoli, regolarizzato in superficie da una spessa coltre di sabbia e ghiaia, confermano l’appartenenza di questo tratto alla “strada delle Gallie”, di cui già si ipotizzava il passaggio in base al ritrovamento ottocentesco di un miliario.

La NECROPOLI si articola in due gruppi di sepolture. Il primo è costituito da sette tombe a cassa in muratura di pietre, talvolta miste a frammenti laterizi, legate da malta o anche soltanto disposte a secco. Il fondo risulta variamente realizzato con frammenti di laterizi e lastre di pietra e, in un caso, con la stesura di cocciopesto. La t. 1 conservava ancora le lastre di pietra di copertura, mentre elementi analoghi, ritrovati dislocati, possono essere anch’essi riferiti alle originarie chiusure delle altre tombe in muratura, poiché il fenomeno di erosione del deposito archeologico verificatosi in questo sito ha portato a quota affiorante dal piano di campagna non solo le strutture, ma quasi i resti scheletrici stessi. A questo fenomeno va certamente imputato in buona parte l’esiguo numero di sepolture infantili rinvenute. Una fossa terragna (t. 25) e resti molto disturbati di altre simili inumazioni (tt. 19, 21, 22), appartengono ancora a questo settore del cimitero, che appare organizzato per file in direzione nord-sud; l’orientamento delle singole sepolture è costante: ovest-est con capo a ovest. Le tombe in muratura furono tutte violate, ad eccezione della t. 3, dove forse non a caso l’ultima deposizione è risultata priva di corredo, mentre nelle t. 1 e t. 2 pochi oggetti residui indicano l’originaria presenza di ben più ricchi corredi trafugati.

Lo studio dei resti scheletrici, ha permesso di stabilire che al centro dell’allineamento principale si collocano tre tombe di individui maschili adulti. Di queste la t. 1 conteneva un coltellino in ferro, decorato presso l’impugnatura da due fili ad agemina, una piccola fibbia in bronzo riferibile alle stringhe di fissaggio delle calze ed un elemento in ferro ricurvo, per ora di incerta interpretazione.

Nel riempimento sconvolto della t. 2 si sono rinvenuti: una fibbia in bronzo di piccole dimensioni con ardiglione a scudetto e placca mobile, un puntalino di cintura a becco d’anatra in ferro con abbondanti tracce di tessuto mineralizzato, tre borchie di bronzo a testa circolare appiattita e decorata, di tipologia generalmente riferita al fodero del sax, ed infine una placchetta, che poteva far parte delle guarnizioni della cintura per la spatha, in ferro, rettangolare con bordo inferiore sagomato, quattro borchie in bronzo e occhielli di fissaggio sul retro. La decorazione, in agemina con fili di argento e di ottone su psendo-placcatura in argento, forma semplici riquadrature geometriche che incorniciano un piccolo almandino incastonato al centro. Un secondo almandino è inserito nel lobo mediano del bordo inferiore, mentre i due laterali sono decorati ad agemina a cerchio quadripartito. Si può proporre una datazione intorno alla fine del VII secolo.

La struttura delle tombe 1 e 2, a cassa rettangolare abbastanza ampia e accuratamente costruita, e i reperti avvalorano l’ipotesi che vi fossero stati inumati i personaggi eminenti della comunità. A sud si allineano una terza tomba (t. 13), meno conservata, che conteneva i resti sconvolti ma abbastanza completi di altri due individui maschili di età compresa fra i 40-45 e i 45-50 anni, ed una quarta (t. 3), più stretta, lievemente trapezoidale e meno accuratamente rifinita, destinata invece ad una sepoltura femminile e successivamente ad un individuo maschile di circa 25 anni. A pochi metri di distanza verso est si collocano due tombe femminili affiancate: t. 20, a cassa in muratura con resti molto incompleti e sconvolti di una donna di circa 25 anni, e t. 25, terragna, con scheletro in connessione di un individuo femminile di età matura. Vi sono altre poche inumazioni frammentarie in piena terra individuate nelle vicinanze del gruppo delle tombe in muratura.

Il secondo e più numeroso nucleo cimiteriale è situato ad ovest a breve distanza, ma ben separato e caratterizzato rispetto al primo. Esso comprende soltanto sepolture terragne del tutto prive di oggetti di corredo o di complemento del vestiario. Le fosse erano distinguibili in pochi casi ed avendo esse raggiunto e tagliato gli strati di crollo e abbandono degli edifici e della strada precedenti, è assai difficile stabilire se il contorno incompleto di elementi lapidei e laterizi, talvolta rilevato, sia stato intenzionale, in funzione di qualche sistemazione della fossa, oppure sia il risultato casuale dell’affioramento degli strati sottostanti, o dell’operazione di scavo della fossa stessa. L’unica sistemazione certamente intenzionale pare essere quella della t. 9, mentre la t. 29, più profonda delle altre, ha consentito di leggere con maggior precisione la forma della fossa, scavata a stretta misura dell’inumato. L’orientamento è analogo a quello delle tombe in muratura, ma con deviazioni anche marcate nelle sepolture periferiche, verosimilmente più recenti, fino all’unico caso della t. 29, quasi disposta in direzione sud-nord. Nell’organizzazione planimetrica si coglie una minore regolarità, ma è pur sempre individuabile una suddivisione interna per piccoli gruppi composti da due a quattro-cinque sepolture in fila, che a loro volta hanno rivelato la disposizione degli individui maschili affiancati al centro e a sud, mentre quelli femminili occupano prevalentemente le posizioni nord delle “file”. Anche nel settore delle sepolture terragne si può quindi osservare la tendenza a raggruppare separatamente gli individui maschili e femminili, pur all’interno di piccoli nuclei, verosimilmente familiari.

Luogo di custodia dei materiali:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

Informazioni:

Nella zona detta La Perosa; sul pianoro sommitale del rilievo del Truc Perosa, estrema propaggine dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, a circa un chilometro dall’attuale alveo della Dora Riparia.

Il sito è stato ricoperto.

Links:

http://www.vallesusa-tesori.it/media/attachment/11_Archeologia_VdS_11_StradaRomana_Rivoli.pdf

http://www.vallesusa-tesori.it/media/attachment/10_Archeologia_VdS_10_EtaRomana_BassaValle.pdf

Bibliografia:

MICHELETTO E.-PEJRANI BARICCO L.1997. Archeologia funeraria e insediativi in Piemonte tra V e VII secolo, in PAROLI L., a cura di, Italia Centro settentrionale in età longobarda, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 Ottobre 1995), Firenze, e relativa bibliografia

Fonti:

Fotografie 1 e 2 da www.vallesusa-tesori.it.

Data compilazione scheda:

28/06/2007 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese