Provincia di Cuneo

Brossasco (CN) : Borgo e Parrocchiale di Sant’Andrea

Storia del sito:

Il toponimo, con la finale in “sco”, documenta l’origine etnica ligure dell’antico proprietario del “fundus”, la famiglia Brocchius. Antico possesso dei Vescovi di Torino, che lo avevano concesso in feudo ai Marchesi di Busca, nel 1160 entrò a far parte del Marchesato di Saluzzo. Passò sotto i Savoia nel 1601 e fu concesso in feudo ai Conti Montauban e successivamente ai Marchesi Porporato.

Il nucleo principale del paese conserva ancora oggi la tipica struttura del ricetto medievale, con le case disposte lungo un asse principale, dove si notano edifici tardo quattrocenteschi, verso il quale convergono le strade laterali. Era un tempo cinto da forti mura e vi si accedeva attraverso grandi porte, abbattute nel secolo scorso tranne una. Più discosto ed elevato era il castello, mentre in periferia lungo i corsi d’acqua si sviluppava una gamma di servizi artigianali connessi alla vocazione prettamente agricola della comunità, quali mulini, fucine e frantoi.

All’esterno del Borgo, poche decine di metri oltre la vecchia cinta muraria, sorge la Parrocchiale di S. Andrea. Le fonti locali ne indicano la costruzione nel 1406, assieme al campanile, perché si sa di una Fondazione del Beneficio di S. Andrea di Brossasco da parte del Vescovo Guido di Torino a favore di Don Andrea, Parroco di detta Chiesa nel 1331. La chiesa fu eretta in stile gotico e in forma rettangolare (priva cioè del Battistero, dei due Cappelloni, del Presbiterio e del coro costruiti in epoche successive) nel 1406. L’iscrizione posta sulla facciata della chiesa nel 1731 (anno in cui la chiesa fu imbiancata all’interno e decorata all’esterno) e ormai deteriorata, afferma: “MCCCCVI TEMPLUM HOC D.A.D. a fundamentis … Anno salutis MDCCXXXI”. (Questo tempio eretto nell’anno del Signore 1406. Restaurato …. La religiosità di Brossasco decorò elegantemente … . Anno del Signore 1731). Non si sa su quali dati si fondi l’iscrizione e quali siano stati i rapporti cronologici e storici con la cappella gentilizia che è alla base del campanile. Essa è di forma gotica, si estendeva verso mezzogiorno, era riccamente affrescata e comunicava con la navata della chiesa con un ampio arco poi murato. Il tipo della sua copertura è raro nella zona (nell’area saluzzese c’è la cappella annessa al castello di Manta, l’oratorio campestre di S. Ponzio presso Castellar, la cappella gentilizia già dipendente dal castello Malingri di Bagnolo e le due absidiole della chiesa di S. Pietro di Stroppo). Il tipo di costruzione probabilmente era la dipendenza di un castello di qualche importante famiglia feudale.

La chiesa venne in seguito semidistrutta dagli eretici: rimangono unicamente il Fonte Battesimale, il Portale e la cappella sulla quale venne edificato il campanile. Chiesa e campanile vennero più volte ristrutturati: nel 1671, 1700, 1712 (costruzione della nuova sagrestia) e 1752 (il muratore Antonio Cotti di Biella “si obbliga e promette di far l’alzamento del campanile”) e poi ancora nel 1824 e nel 1836 (costruzione della stanza sopra la sagrestia).

Descrizione del sito:

Il BORGO, o ricetto, è ancora facilmente individuabile per i resti delle mura, i grandi portali, la regolarità della rete viaria, l’antica “Porta della Guardia”, ad arco, che immette in Via Marconi, l’asse principale dell’abitato verso il quale convergono le stradine laterali.

Interessanti sono i numerosi affreschi che a partire dal Quattrocento segnano le fronti degli edifici e le antiche insegne delle osterie. In via Marconi al n° 5 un bel palazzo ostenta un elegante coronamento ad altana, tipico delle abitazioni signorili. All’estremità della stessa via, ma sul lato opposto, si nota un AFFRESCO raffigurante una Madonna in trono, documento di pittura gotica, attribuito al Garneri e datato 1492.

La PARROCCHIALE DI SANT’ANDREA presenta il bel portale di marmo bianco in stile gotico flamboyant del 1406, particolarmente prezioso in quanto unico esempio nella provincia di Cuneo, che riecheggia modi della Cappella marchionale di S. Giovanni a Saluzzo.

L’interno della Chiesa, ricco di un fonte datato 1450 e di un pulpito settecentesco, ha un’insolita pianta a croce latina rovesciata. Alla base del campanile, restano le tracce dell’ antica cappella gentilizia con affreschi che raffigurano episodi dell’infanzia di Gesù, tra cui la strage degli innocenti, l’adorazione dei Magi, il “miracolo del grano”, la Visitazione, la Presentazione al tempio; dipinti che risalirebbero ad epoca anteriore al 1420.

Sulla strada provinciale all’estremità superiore del capoluogo, la CAPPELLA DI SAN ROCCO conserva nell’interno una serie di eleganti affreschi probabilmente databili intorno al 1530 e collocabili nell’ambito di Pascale Oddone, che illustrano la leggenda di San Rocco venerato come uno dei protettori contro la peste. Sull’esterno delle pareti laterali sono raffigurati san Cristoforo, Giobbe, Lazzaro e san Bernardo.

Informazioni:

Comune tel. 0175 68103

Links:

http://www.comune.brossasco.cn.it/archivio/pagine/Edilizia_storica_e_artistica.asp

http://www.ghironda.com/vvaraita/comuni/bross.htm

Fonti:

Fotografie 1 e 2 dal www.ghironda.com; foto 3 da www.uciimtorino.it

Data compilazione scheda:

03/02/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Brondello (CN) : Torre e chiesa S. Maria Assunta

Storia del sito:

Il paese, che conserva tracce di possibili insediamenti romani, sorge sulla riva sinistra del torrente Bronda. Citato in documenti del 1138 e del 1219, fu sottoposto fino all’anno 1000 al monastero di Pagno (vedi scheda) che dominava tutta la valle Bronda. La valle era divisa in piccole signorie (i Della Braida e i Romagnano) alle quali poi sopravvennero i marchesi di Saluzzo.

Nel sito sorgeva un castello, di cui rimangono rovine delle mura attorno alla torre cilindrica, che si è ben conservata.

Caratteristico, nel paese, è l’antico ponte in pietra che attraversa il torrente.

Descrizione del sito:

La TORRE, alta e snella, si erge tra le rovine delle mura, è a pianta circolare e presenta sulla sommità alti merli a coda di rondine. Un orologio ed una copertura furono installati in epoca recente.

LA CHIESA PARROCCHIALE di Maria Vergine Assunta, che si trova oltre il ponte romanico, risale al XV secolo, ma più volte fu rimaneggiata in periodi successivi. Conserva sulla facciata affreschi tardo-quattrocenteschi che raffigurano sant’Antonio abate e san Cristoforo. Nel suo interno un fonte battesimale del secolo XV.

Informazioni:

La torre si eleva su un poggio nei pressi del paese. Comune tel. 0175 76125

Links:

http://www.comune.brondello.cn.it/

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune. Foto 2 e 3 dal sito indicato al n° 2.

Data compilazione scheda:

31/10/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Bra (CN) : Museo Civico di Archeologia Storia e Arte di Palazzo Traversa

Storia del Museo:

Il museo attuale, sito in Palazzo Traversa, è l’erede del Museo Popolare di Storia e d’Arte braidese, fondato nel 1919 su iniziativa di Euclide Milano, studioso braidese di storia locale, e funzionario dell’Amministrazione Comunale di Bra. Milano raccolse nel tempo reperti della vicina Pollentia e dell’area comunale, nonché opere d’arte e oggetti antichi.

Palazzo Traversa è risalente al XV sec., la cui edificazione è attribuita alla famiglia artigiana dei Malabaida.

Descrizione delle collezioni:

Il percorso di visita segue un criterio cronologico a partire dal secondo piano dove si trovano le testimonianze storiche antecedenti l’epoca romana.

Sala preistorica e preromana: La sala, in cui è documentata la presenza umana nel territorio braidese sin dal periodo neolitico, si pone come una sorta di prefazione alla narrazione della storia pollentina. Nella vetrina sono esposti un rasoio lunato di epoca etrusca, il calco di un’ascia bipenne in bronzo rinvenuta durante i lavori ottocenteschi di sterro presso il castello reale di Pollenzo e una spada in ferro ripiegata su se stessa a uso rituale. Si sta preparando un nuovo allestimento con ritrovamenti recenti nel territorio di Pollenzo.

Sala romana e salone degli stemmi: Attraverso testi e immagini si illustrano vari aspetti della vita quotidiana pollentina. Le necropoli, localizzate fuori dell’abitato (rio Laggera e Cascina Pedaggera), non sono state toccate dall’espansione degli insediamenti abitativi e produttivi e hanno perciò restituito la maggior parte dei materiali esposti.

Nella sala sono presentate due diverse tipologie funerarie: la sepoltura ad anfora segata, proveniente dalla necropoli della Pedaggera, documenta la consuetudine al riutilizzo di questi contenitori per deporvi le ceneri del defunto cremato e il suo corredo; le urne cinerarie in marmo attestano invece una tipologia funeraria più ricercata a testimonianza di una maggior agiatezza economica.

I reperti databili per la maggior parte tra il I e il II sec. d.C. sono suddivisi per tipologie. Troviamo dapprima gli oggetti in vetro, soprattutto balsamari che contenevano anticamente aromi, unguenti, cosmetici, medicamenti e profumi. Si tratta di oggetti comuni, prodotti localmente. Le bacchette ritorte in vetro verde-azzurro o blu erano invece usate probabilmente per mescolare gli unguenti. Di particolare interesse una coppa biansata in vetro trasparente verde chiaro, realizzata mediante soffiatura entro stampo, tecnica che consentiva di ottenere decorazioni a rilievo sulla superficie esterna. La coppa presenta un cartiglio entro cui il vetraio siriano Ennione ha impresso il suo nome in caratteri greci. In pasta vitrea bianca o nera sono alcune pedine da gioco, provenienti in genere da sepolture maschili e associate spesso a dadi di osso o avorio: testimoniano l’ampia diffusione della passione per il gioco, a cui sin dall’epoca repubblicana si era cercato invano di porre un freno e che era già molto diffusa nel mondo greco.

Sono presenti reperti in metallo: elementi di arredo, applicati come guarnizioni a cassetti, ante o cofanetti, chiavi, un’interessante serratura in bronzo. Le due campanelle (tintinnabula) di forma troncopiramidale venivano utilizzate non solo tra le pareti domestiche, ma anche in pubblico in occasione dell’apertura dei mercati o durante alcune cerimonie religiose. Assai prezioso è il set di strumenti chirurgici. Il gusto per gli ornamenti personali è documentato da anelli di bronzo, bracciali e fìbule. Sempre al mondo femminile rimanda un piccolo gruppo di manufatti in osso: le fusaiole, dischetti forati in cui veniva infilato il fuso per filare. Una vetrina è riservata alle lucerne: da quelle di età repubblicana, dal tipico becco a incudine, si arriva fino a quelle di epoca tarda, ornate con borchiette, motivi geometrici e vivaci figure.

Ricca la collezione di ceramica: da quella comune a quella più raffinata da mensa, comprendente la ceramica a pareti sottili e la cosiddetta terra sigillata. La prima tipologia, ottenuta grazie all’utilizzo di un impasto molto depurato, è esemplificata essenzialmente da vasi per bere. Fra la terra sigillata compaiono invece soprattutto piatti di diversa provenienza e datazione, decorati con motivi a rotella o semplici figurine applicate. I servizi da mensa di epoca romana erano composti da diversi pezzi di ceramica fine, ma anche di vetro e, quando il censo lo consentiva, di metallo pregiato. I recenti rinvenimenti nella necropoli monumentale di piazza Vittorio Emanuele a Pollenzo (vetri, anfore, lucerne, elementi lapidei) andranno ad arricchire un panorama già ampio di documenti della vita quotidiana di età romana, nei suoi molteplici aspetti, e delle vicende del centro antico fino all’Alto Medioevo.

Il percorso cronologico di visita prosegue nella sala riservata all’età tardo-antica, periodo di cambiamento dell’abitato romano di Pollentia. La lucerna fittile a forma di pesce documenta la diffusione della religione cristiana in quest’area. Analoga simbologia cristiana si riscontra anche in altre due lucerne, l’una decorata con due colombe affrontate, l’altra con un pavone. Il motivo della colomba, in questo caso raffigurata con un ramoscello nel becco, ritorna anche nell’ornamento di un frammento di lastra in marmo lavorata a bassorilievo.

Un esiguo numero di reperti documenta l’età medievale, epoca in cui ebbe origine l’abitato di Bra. Il frammento di lastra marmorea decorata con motivi geometrici fu rinvenuto durante alcuni lavori di scavo. I due leoni in arenaria furono invece acquistati da Euclide Milano nel 1917 dall’antiquario Giovanni Savanco. Provenienti dall’antica chiesa di Sant’Andrea, facevano parte di un portico romanico: sul dorso sono ancora chiaramente visibili le impronte circolari per l’alloggiamento delle colonnine. La protome leonina in pietra fu recuperata, insieme a un altro esemplare analogo, durante i lavori di ristrutturazione della scomparsa chiesa di San Giovanni Vecchio e donata al museo nel 1959.

Dalla stessa chiesa proviene anche il frammento di affresco gotico in cui è raffigurata Santa Lucia.

Infine lo stemma dei Visconti, scolpito a bassorilievo su una lastra di marmo murata fino alla metà degli anni Novanta in una casa nel centro storico di Bra, dimostra che la città entrò a far parte dei domini viscontei a partire dalla metà del XIV secolo.

Sala numismatica: La collezione di monete è formata da tre nuclei principali che coprono un arco cronologico amplissimo, che spazia dall’antichità fino al Regno d’Italia. Per quanto riguarda gli esemplari classici, è nota con certezza solo la provenienza di otto antoniniani, originariamente facenti parte del cosiddetto Tesoro di Demonte. Sono presenti esemplari che coprono l’intero arco della storia romana, dall’epoca repubblicana fino alla caduta dell’impero d’Occidente. Le monete medievali e moderne formano infine un complesso assai articolato in grado di fornire un esaustivo colpo d’occhio sulle principali zecche italiane.

I reperti lapidei e le epigrafi Al piano terra del museo sono stati sistemati i reperti lapidei di cospicue dimensioni: monumenti a carattere funerario e alcuni materiali di spoglio provenienti da edifici civili. Di particolare pregio è l’ara di Castricia Saturnina, rinvenuta ad Alba nel 1779 e in seguito trasferita nella tenuta reale di Pollenzo. Sul fianco destro è rappresenta una scena di sacrificio, mentre sul lato opposto si intuisce una figura femminile ritta sopra un podio all’interno di un tempio. Nella parte frontale, sotto l’iscrizione, due amorini sorreggono uno scudo rotondo con i busti della piccola Castricia Saturnina e del padre, Publio Castricio Saturnino, preside del collegio degli Augustali a Pollentia e Augusta Bagiennorum.

Il museo conserva inoltre un significativo gruppo di stele funerarie. Si segnala innanzitutto quella del merkator vinarius, importante testimonianza della presenza, già in epoca antica, di un’attività tuttora largamente praticata. La professione svolta dal purpurarius (tintore di stoffe) Quinto Vansidio Nasone ci riconduce invece alle fonti letterarie, che ricordano Pollentia a proposito della produzione delle lane nere. Infine una stele in arenaria, rinvenuta lungo la strada che collega Pollenzo a Cherasco, apparteneva a un liberto originario di Rieti, Tito Titio Felice. Nato probabilmente in condizione servile, fu poi acquistato da un ricco cittadino di Pollenzo e qui finalmente restituito alla condizione di uomo libero.

Il restante materiale epigrafico conservato nel museo esula dal contesto funerario. Un’epigrafe di ragguardevoli dimensioni, rinvenuta all’inizio del XIX secolo dall’architetto Carlo Randoni e appartenente a un tempio dedicato alla Vittoria, fu in seguito spezzata in diversi frammenti utilizzati come pavimentazione e quindi dispersi. Tre di essi tuttavia furono recuperati dal museo, dove tornarono nel 1934 e nel 1973. Un curioso blocco di marmo, rinvenuto nel sito del teatro, reca sullo spigolo tre nomi incisi. Si trattava probabilmente della parte superiore dello schienale di una gradinata con l’indicazione dei tre personaggi a cui erano riservati i posti a sedere.

Informazioni:

Ingresso da Via Parpera, 4 ; tel. 0172 423880 ; email: traversa@comune.bra.cn.it

Link:

http://www.palazzotraversa.it/

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di), Tesori del Piemonte. Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità, La Stampa, Torino 2004

FILIPPI F. (a cura di), Museo – Territorio. Guida alla sezione archeologica “Edoardo Mosca”, Bra, s.d.

BARELLI C., CRAVERO G. (a cura di), 2001, Il Museo Civico di archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa a Bra, Guide ai Musei in Piemonte, 7, Regione Piemonte

CARITA’ G. (a cura di), 2004, Pollenzo. Una città romana per una “Real Villeggiatura” romantica.

Fonti:

Fotografie tratte dal sito del museo: www.palazzotraversa.it/

Data compilazione scheda:

04/09/2004 – aggiornam- luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gianfranco Bongioanni e Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Boves (CN) : Santuario della Madonna dei Boschi

Storia del sito:

La primitiva cappella romanica, sorse sulle strutture di una “mansio” medievale (vedi descrizione dei ritrovamenti) probabilmente intorno al XII-XIII secolo.

In un documento del 1261 la cappella romanica è denominata “opera di Santa Maria”, apparteneva ai Benedettini e sorgeva in una zona boschiva presso il guado sulla strada tra Boves e Peveragno, luogo di sosta di pellegrini e viandanti. Con lo sviluppo delle attività agricole attorno a Boves il bosco venne sempre più limitato e, già dal Trecento e Quattrocento, la cappella acquistò il ruolo di santuario locale, meta processionale di varie confraternite e punto di riferimento dei contadini che abitavano nelle vicinanze.

Nella seconda metà del XV secolo la chiesa subì alcune trasformazioni e un ignoto pittore, detto “Maestro della Madonna dei Boschi di Boves”, realizzò sulle pareti un ciclo di AFFRESCHI raffigurante le “storie della Vergine”.

Il piano pavimentale della chiesa fu rialzato e realizzato in mattonelle in cotto, così come dovette essere rialzato, rispetto all’aula, il pavimento dell’abside. Un nuovo altare venne realizzato a ridosso della parete absidale. L’area esterna intorno all’abside venne usata come luogo di sepoltura: sono state rinvenute a est e a nord numerose sepolture, in corso di studio per la datazione.

Le dimensioni dell’edificio mutarono verso la metà del 1500 quando l’antico muro di facciata fu demolito per permettere un allungamento dell’aula verso sudovest. Si pensa che questa modifica sia stata ottenuta chiudendo i lati di un porticato preesistente. Le nuove pareti nella volta, vennero affrescate con una copia del Giudizio Universale di Michelangelo, mentre il pavimento venne realizzato imitando quello già esistente. Nel muro di controfacciata venne realizzata un’ampia arcata, pur mantenendo, probabilmente, l’antico accesso laterale. Nella Visita Apostolica di Mons. Gerolamo Scarampi del 1583 si precisa il titolo della chiesa “campestre” di “Santa Maria del Bosco” con la dedica all’Assunta e la si descrive a navata unica con volta dipinta e un solo altare. Vi si celebrava la festa dell’Assunta. In occasione della peste del 1630 si iniziò a celebrare anche la festa della Madonna della Neve (5 agosto).

Nel XVII secolo la cappella-santuario era meta ordinaria di pellegrinaggi penitenziali organizzati da Confraternite, come risulta dagli Statuti della Cruciata di Boves del 1610, che vi si recavano la prima domenica di ogni mese. Nella seconda metà del Seicento, l’esigenza di maggior spazio, sia per l’accresciuto numero di abitanti del circondario, sia per l’affluenza di pellegrini, portò all’ampliamento dell’edificio sul lato nordorientale in un vano più largo della precedente navata, decorato con pitture di discreta fattura e arredato con un imponente altare ligneo che ingloba due tele e una preziosa statua lignea della Vergine. Negli ultimi decenni del Seicento venne anche costruito un ampio complesso per Esercizi Spirituali, a lato della chiesa e con sviluppo di un’ala a sudest. Al pian terreno due tratti di portici disimpegnavano vari ampi locali, e al primo piano si svilupparono corridoi affiancati da numerose cellette per ospitare i pellegrini. Sul lato meridionale dell’ampio cortile l’edificio proseguiva in una manica minore usata dal contadino che curava i pochi campi e boschi donati al Santuario.

Nel 1705 venne istituita la Compagnia del Carmine e si solennizzò anche la festa della Madonna del Carmelo (16 luglio).

Il Santuario si salvò dalle secolarizzazioni napoleoniche e quelle italiane del 1866-67, perché era una chiesa succursale della Parrocchia con regolare servizio religioso per la popolazione. Ora il complesso è usato per incontri di vario genere, in particolare pastorali e culturali. Dal 1998 al 2001 si sono realizzate radicali opere di restauro sia della chiesa che di tutta la struttura annessa.

Descrizione del sito:

L’insieme degli edifici del Santuario della Madonna dei Boschi oggi non presenta tracce della primitiva struttura romanica, ha un grande atrio porticato esteso anche su parte del fianco sinistro, con due ingressi alla chiesa.

La Chiesa è formata da un’unica navata, ornata degli AFFRESCHI quattrocenteschi delle Storie della Vergine formati dai seguenti dodici quadri: Gioacchino allontanato dal Tempio; Annuncio a Gioacchino; Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea; Nascita di Maria; Presentazione di Maria al Tempio; Maria a scuola; Visita di Maria a Elisabetta, Natività; Circoncisione di Gesù; Adorazione dei Magi; Fuga in Egitto; Gesù ritrovato fra i Dottori nel Tempio.

La chiesa conserva altri dipinti cinquecenteschi e sei-settecenteschi nella volta maggiore.

Si nota l’ampliamento seicentesco col presbiterio, dietro cui si aprono due sacrestie. Le due ali, formate da portici e camere sono state restaurate e adibite ad abitazione del cappellano, un piccolo museo, sale per convegni e ritiri spirituali, un negozio e tre alloggi.

Descrizione dei ritrovamenti:

Dai lavori di scavo archeologico compiuti tra il 1999 e il 2000, all’interno e all’esterno del santuario, sono emerse alcune strutture murarie fra loro collegate stratigraficamente, databile presumibilmente tra il X e l’XI secolo, datazione avvalorata anche dalle poche monete ritrovate. Si tratta di un’ampia costruzione rettangolare di cui sono tornati alla luce i muri, successivamente usati come fondamenta della cappella, con ampliamenti laterali nell’attuale porticato e un muro davanti all’odierna facciata, collegati con ampi locali, contenuti ora nel portico ma con prosecuzioni laterali a nordovest. L’edificio sembra inoltre rispettare una suddivisione per ambienti. È ipotizzabile che si trattasse di una “mansio” medievale posta su una via di commercio che, attraverso la Val Pesio, collegava con la Liguria. Foto 4 in basso

Al di sotto della pavimentazione lignea ottocentesca, sono stati ritrovati elementi archeologici che confermano l’esistenza, già indicata da un documento del 1261, di un edificio religioso di epoca romanica. L’edificio era ad aula unica rettangolare, di lunghezza molto ridotta rispetto all’attuale, con abside semicircolare orientata a nordest, i cui resti sono databili tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo; le pareti dovevano essere intonacate di colore chiaro; la parete absidale era decorata da un affresco, di cui si sono trovati molti frammenti. L’edificio aveva un altare quadrangolare posto al centro della zona absidale. L’accesso all’edificio avveniva da una porta laterale, posta lungo la parete nord.

Informazioni:

tel. 0171.380003 e mail: info@madonnadeiboschi.org

Link:

http://www.madonnadeiboschi.org

Bibliografia:

AA.VV , Il Santuario della Madonna dei boschi di Boves, Cuneo, 2004

GAZZOLA G.M., Testimonianze di edifici religiosi bovesani, in MARTINI C. (a cura di), Boves, voci e immagini di una Comunità, Boves, 1987, pp. 183-208 con tavole a colori a cura di GIANFOTO BOVES

GAZZOLA G. M., Stupore e adorazione negli affreschi di Madonna dei Boschi in “La Guida” 10.1.97, p. 7, 1997

MICHELETTO E., MAFFEIS L., Boves, Santuario della Madonna dei boschi, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 18, 2001

RISTORTO M., Il Santuario della Madonna dei Boschi in Boves, Cuneo 1975

VALLAURI C., Madonna dei Boschi, restauri in corso in “La Guida” 24.08.99, p. 11, 1999

VALLAURI C., Alla scoperta di absidi e mura romane in “La Guida” 07.04.00, 2000

Fonti:

Le notizie sono state tratte dal sito sopra indicato, nel quale si possono trovare le fotografie di tutti gli affreschi.

Foto in alto da http://www.diocesi.cuneo.it

Data compilazione scheda:

21/12/2005 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Barge (CN) : Certosa del Mombracco

Storia del sito:

LA CERTOSA DEL MOMBRACCO o MONTE BRACCO (o talora Monbracco), detta più recentemente CONVENTO DELLA TRAPPA sulla sommità del Montebracco, ebbe una storia complessa e travagliata.

Attualmente il confine tra i comuni di Barge e di Envie passa tra gli edifici della Certosa, che appartiene in parte ad entrambi.

Su terre donate dai signori di Barge tra il 1253 – 1257 venne edificata la prima chiesa, dedicata a San Salvatore (ora ridotta a pochi resti in mezzo alla boscaglia) e affidata ai benedettini: Tra il 1257 e il 1274 Sinibaldo Fieschi di Bagnaria (la cui effigie è riprodotta nel medaglione dipinto situato sulla chiesa di Santa Maria), forse perchè la chiesa di San Salvatore era già in rovina, fondò un’altra chiesa sul Mombracco, dedicata alla Madonna e la donò alle monache certosine di Belmonte, ponendo fine alla dipendenza dai benedettini.

Nel 1277 vi fu una contesa fra le monache di Belmonte e l’abbazia cistercense di Staffarda per il possesso delle chiese. Nel 1282 i signori di Barge fecero una consistente donazione nelle mani di Pietro Torre, sacerdote rettore delle chiese di San Salvatore e di Santa Maria per l’Ordine Certosino. In tale occasione, alle monache di Belmonte subentrò il Capitolo Generale Certosino, ma nel 1303 la certosa passò sotto il controllo di quella femminile di Buonluogo, presso Bricherasio. Le due chiese furono sottoposte, nello stesso mese, prima all’abbazia di Staffarda e poi a quella di Casanova (Carmagnola), anch’essa cistercense. Nel 1304 una sentenza arbitrale sottopose le due chiese di San Salvatore e Santa Maria alla giurisdizione spirituale e temporale di Staffarda. Nel corso del XIV secolo vari membri della casata di Saluzzo vi si ritirarono, vi vennero sepolti e lasciarono beni alla certosa. Nel 1416 il marchese Tommaso III di Saluzzo dispose che sul Mombracco vi fossero tre chiese (San Salvatore, Santa Croce, Santa Maria).

Ancora controversie nel 1507, quando i canonici della Pieve di Santa Maria di Saluzzo reclamano il pagamento delle decime dovute al capitolo, che i monaci si rifiutano di versare. La peste del 1630 provocò l’abbandono del convento che, nel 1642, fu incorporato dalla Certosa di Collegno. Nel 1794 re Vittorio Amedeo III fece acquistare alcuni fabbricati dalla Certosa di Collegno per donarli ai Trappisti e nel 1794 un piccolo gruppo di frati Trappisti francesi, sfuggiti alla Rivoluzione, giunse a Mombracco, da qui il nome ”trappa”.

Nel 1801 Napoleone soppresse il monastero e, l’anno successivo, gli ultimi 5 frati trappisti rimasti furono costretti ad abbandonare Mombracco. Il complesso venne ceduto a privati ed adattato ad abitazioni contadine.

Nel 1511 Leonardo da Vinci scrisse del Monte Bracco, citando le sue cave di quarzite.

Sul Mombracco sono reperibili incisioni rupestri, vedi scheda “Sanfront (CN) Rocca la Casna”

Descrizione del sito:

Il complesso manifesta ancora oggi la purezza delle linee originarie, con le celle nel lungo fabbricato a ponente del vasto cortile interno e la chiesa di Santa Maria, a navata unica, con abside rettangolare con volta a crociera. Conserva al suo interno alcuni affreschi riportati alla luce e restaurati qualche anno fa.

Informazioni:

La trappa si trova in frazione Occa, a circa mille metri di altezza, al confine con il comune di Barge, dal quale si può partire dirigendosi verso Paesana, e dopo circa 1,5 Km, prima della frazione Mondarello, si imbocca a sinistra via Monte Bracco, che raggiunge il Convento della Trappa (923 m – 7,5 Km da Barge).

Recapito chiavi presso Sig.a Mariuccia Zaino, località Montebracco (presso il Convento), tel. 333 5327749

Links:

https://provinciadicuneoinfoto.blogspot.com/2020/06/la-certosa-del-monte-bracco-envie.html

http://cartusialover.altervista.org/Monbracco.htm

Bibliografia:

Comba R. (a cura di), Il fascino dell’eremo. Asceti, certosini e trappisti sul Mombracco nei secoli XIII-XVIII, Soc. per gli studi storico-archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, CN, 2010

Fonti:

Fotografie 1 e 2 GAT, foto 3 e 4 da: www.saluzzo.org/public/barge/latrappa.asp#.

Data compilazione scheda:

05/03/2009 – aggiornam. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Borgo San Dalmazzo (CN) : Parrocchia di San Dalmazzo di Pedona

Storia del sito:

L’abbazia alla quale il Borgo deve la sua formazione prima ancora che il suo nome è ricordata per la prima volta all’inizio del X secolo, in un atto del 902 di cui si ritiene oggi accettabile la sostanza storica. Pur se sussistono alcuni dubbi sull’autenticità diplomatica del passo che menziona l’«abbatia Sancti Dalmatii», nei decenni successivi altri atti, di indiscussa attendibilità, ne indicano il solido radicamento nella zona e ne suggeriscono un’antica istituzione: è infatti in questo senso che si deve verosimilmente interpretare l’espressione «site quondam Pedhona», che identifica l’abbazia nel 948. Documenti resi noti dal Meyranesio ne attesterebbero la fondazione all’inizio del VII secolo da parte di Teodolinda e del marito Agilulfo; la fonte è tale però da renderli assai discutibili; sul Meyranesio pesa infatti la fama, non immeritata, di falsificatore.

Nessun documento prova che l’interesse longobardo per l’area pedonense abbia assunto la forma di una fondazione monastica: si tratta tuttavia di un’ipotesi assai verosimile. Anche la tradizione agiografica, rappresentata da una vita di san Dalmazzo, nota come Passio Ambrosiana, e dal codice ritenuto finora più antico, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e attribuito al X secolo, che presentano Dalmazzo come l’evangelizzatore locale attivo in età precostantiniana., appare assai dubbia e pare delineare un modello di santità più tipicamente altomedievale che tardo antico. Secondo tale tradizione sul sepolcro del santo venne eretta una chiesetta sepolcrale (una “memoria”) e poi in età longobarda un’abbazia, distrutta poi dai Saraceni e ricostruita dai monaci benedettini fra il X e l’XI secolo. Nel 1439-40 l’abbazia venne unita al vescovado di Mondovì.

Nel 1566 Mons. Ghisleri, divenuto papa con il nome di Pio V, fece restaurare la chiesa riparando tetti e portali e il cardinale Lauro, che restaurò la chiesa nel 1567 fece rifare le volte.

Nel 1566 Mons. Ghisleri, divenuto papa con il nome di Pio V, fece restaurare la chiesa riparando tetti e portali e il cardinale Lauro, che restaurò la chiesa nel 1567 fece rifare le volte.

Nel 1599 comincia la serie sicura dei parroci, con don Pepino Sebastiano, che fa stampare nel 1601 la Messa e l’Ufficio proprio di san Dalmazzo. Mons. Isnardi del Castello, riduce la chiesa a tre navate, ricavando nelle esterne le cappelle laterali e sopraelevando la facciata, nel 1703. Negli stessi anni si costruì sulla base della casa abbaziale l’edificio ancor oggi esistente, dietro la chiesa, divenuto poi casa di riposo.

Descrizione del sito:

L’edificio, di cui un restauro (1981-1983) ha recuperato le linee originarie della facciata, è una basilica a tre navate, scandite da pilastri quadrangolari e affiancate lungo tutto il loro sviluppo da cappelle laterali, absidate quella centrale e quella laterale destra, conclusa dal campanile quella sinistra; il presbiterio rialzato si sovrappone a una cripta a oratorio, collegata con ambienti contigui corrispondenti alle navate minori. Questo assetto è il risultato di vari interventi operati sull’impianto originario nel corso del periodo romanico e poi nel XVI e XVII secolo. In particolare nel XIV sec. la regina Giovanna I d’Angiò fece costruire una cappella per conservare le reliquie, i cui resti si trovano sotto l’attuale sacrestia. Le indagini archeologiche effettuate nel 1995 hanno consentito di individuare una serie di fasi assai articolata, anche se rimane per ora senza riscontro strutturale la presenza di un edificio di culto altomedievale: questa è peraltro implicita nei numerosi materiali scultorei reimpiegati nella cripta e in quelli recuperati nel corso di scavi compiuti nel 1953 e occasionalmente ancora in seguito, inquadrabili nell’arco dall’VIII al IX secolo. Nell’ambito della cripta è emersa con chiarezza anche la presenza di strutture tardoromane, di cui non sono evidenti né la natura, né il rapporto con l’edificio di culto.

Informazioni:

Tel. 0171 266133

Links:

http://www.museoabbazia.it/abbazia/

Bibliografia:

AA.VV., 1990, S. Dalmazzo di Pedona un’abbazia tra Provenza e pianura Padana

GAZZOLA GM., ROVERE F., 2000, San Dalmazzo di Pedona. Itinerario storico e artistico

MICHELETTO E., 1999, La chiesa di San Dalmazzo a Pedona. Archeologia e restauro

PESCE M.P., 1993, Ricerca storico iconografica su S. Dalmazzo di Pedona

TOSCO C., 1996, San Dalmazzo di Pedona

CANTINO WATAGHIN G., 1998, Monasteri in Piemonte dalla tarda antichità al Medioevo in Archeologia in Piemonte – Il Medioevo a cura di MERCANDO L., MICHELETTO E., pp. 161-166

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia; in basso n°2, tratta nel 2014 dal sito www.diocesicuneo.it; piantina dal sito, non più esistente, www.sandalmazzo.com

Data compilazione scheda:

25 luglio 2004 – aggiorn. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Borgo San Dalmazzo (CN) : Museo dell’Abbazia.

Storia del Museo:

Il Museo dell’abbazia è il traguardo di dieci anni di lavori nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo, nel lontano Medioevo fulcro di un monastero benedettino di straordinaria importanza, il quale conservò memoria nel suo nome, San Dalmazzo di Pedona, anche della città romana da lungo tempo scomparsa. Indagini archeologiche condotte in concomitanza con il consolidamento della cripta romanica, oggi recuperata al culto dopo secoli di abbandono, hanno consentito di creare un suggestivo percorso di visita al quale il visitatore accede dopo aver approfondito le più significative problematiche dell’insediamento, illustrate, insieme ai reperti di scavo, nelle tre sale del museo posto al piano terreno della quattrocentesca villa abbaziale.

Sin dal cortile d’ingresso si colgono gli indizi della complessa stratificazione di strutture murarie di epoche diverse: le absidi della chiesa romanica (XI sec.) si sovrappongono infatti ai resti dell’edificio di culto di età longobarda (VIII sec.), lasciati a vista sotto una copertura in vetro.

Nel Museo si è accolti dal busto-reliquaiario in argento risalente al 1594 (copia dell’originale custodito nella chiesa) e da grandi riproduzioni di dipinti con san Dalmazzo in veste di soldato romano della legione tebea, di evangelizzatore e di vescovo, con la palma del martirio o l’arma che lo uccise colpendolo al capo.

Descrizione del materiale esposto:

La SALA I ripercorre, con l’ausilio di ricostruzioni grafiche basate sul rilievo archeologico, le diverse fasi della lunga storia del sito: dalla necropoli romana alla prima chiesa cristiana fondata nel VI sec. sulla tomba attribuita al santo. Dal grande edificio di culto a tre navate costruite su impulso del re longobardo Ariperto II nell’VIII sec., alla più modesta chiesa riedificata nel Mille, dotata di una piccola cripta. Infine, l’imponente abbaziale dei primi anni del XII sec., con cinque navate precedute da un atrio monumentale e grande cripta ad oratorio. L’edificio, di dimensioni molto più ampie di quelle attuali (riprodotte nell’ultimo disegno a parete), viene illustrato anche dal modello ligneo che campeggia al centro dell’ambiente. Un pannello mostra la consistenza del patrimonio monastico ancora nel 1246, quando una bolla papale elencò le chiese dipendenti dalla casa madre. E’ chiara l’espansione privilegiata verso la Liguria e la Francia attraverso le valli Vermenagna, Gesso e Stura, percorse da tracciati stradali di primaria importanza sin dalla preistoria e durante le fasi di romanizzazione del territorio, le cui problematiche archeologiche sono sinteticamente evidenziate nei due pannelli successivi.

Nella SALA II l’attenzione è rivolta ai ritrovamenti archeologici di età romana nell’area della chiesa: si tratta di frammenti di stele funerarie e di cippi, esposti sulla parete, come quello dedicato alle Matrone, divinità che connotavano le selve e la montagna, o ancora il ritratto di personaggio maschile, databile al III sec. (in vetrina). Di particolare interesse è l’iscrizione funeraria di un addetto alla stazione doganale della Quadragesima Galliarum, a conferma del ruolo primario svolto dalla città di Pedona nei primi secolo dell’impero.

La vetrina accoglie i corredi ceramici, vitrei e metallici di alcune tombe a incinerazione e ad inumazione, databili in prevalenza tra il II e il III sec. d.C., mantenute in vista nel percorso archeologico. Alcuni disegni ricostruiscono la cerimonia funebre dell’incinerazione e le principali tipologie tombali messe in luce, con il prevalere, dalla metà del III sec., del rito dell’inumazione. Nell’ambito della necropoli, esterna alla città romana ed ai margini della strada verso il colle di Tenda, nel VI sec. sorse la chiesa, probabilmente si di una memoria cristiana, piccolo edificio commemorativo di una tomba importante.

Nella prima vetrina della SALA III è esposto un frammento di coperchio con croce in rilievo, appartenente a una grande tomba in lastre di pietra, forse proprio il sepolcro di san Dalmazzo, traslato nella prima metà dell’VIII sec. nel presbiterio della nuova abbaziale e racchiuso entro un recinto di marmi decorati, vividamente descritto da fonti narrative del IX sec. (il passo è riprodotto nel pannello e sulla parete della sala). Il disegno ricostruttivo in vetrina ne ipotizza le dimensioni evidenziandone la ricchezza decorativa, risultato del lavoro di una raffinata bottega di artigiani, che ricevevano i blocchi di marmo bardiglio cavati a Valdieri, montando poi i pezzi finiti nella chiesa. Le diverse fasi della lavorazione e della posa in opera sono illustrate a parete, mentre la seconda vetrina riunisce i nuclei di frammenti appartenuti in origine ad una grande recinzione presbiteriale, prima divisi tra il Museo Archeologico di Torino ed il Museo Civico di Cuneo.

Sussistono ormai pochi dubbi sull’attribuzione di un così articolato arredo liturgico ad una fondazione regia, in un’area di confine tra i territori longobardi e franchi, nei quali i monasteri svolgevano anche un chiaro ruolo strategico. L’ultima vetrina accoglie i lacerti del ciclo decorativo in stucco che abbelliva la nuova chiesa edificata nei primi anni del XII sec., al momento del massimo fulgore del cenobio: la pellicola bianca, in più punti arricchita da colori, si estendeva sulle pareti della chiesa e della cripta, che ne conservano ampi lacerti, come si potrà vedere nel percorso archeologico.

In quest’ultima sezione del Museo si è voluto puntare ancora una volta sugli aspetti relativi al cantiere di realizzazione di questa particolare tecnica decorativa, che scavi accurati restituiscono oggi in modo puntuale.

L’AREA ARCHEOLOGICA

Dal museo si raggiunge l’area archeologica dopo aver percorso un corridoio nel quale è illustrata l’ipotetica ricostruzione del monastero nel Medioevo, sulla base di alcuni indizi archeologici e di piante storiche. Scendendo una scala, al di sotto della quale sono riaffiorate le tracce dell’abside laterale della grande chiesa abbaziale longobarda, in continuità con le strutture murarie lasciate in vista nel cortile, si entra nell’annesso meridionale della cripta romanica; qui sono presenti tracce della pavimentazione policroma in stucco e cocciopesto databile ai primi anni del XII sec. Esse coprono parte dell’abside semicircolare della chiesa paleocristiana, il cui sviluppo si percepisce meglio nell’ambiente adiacente.

Si percorre quindi l’ampio corridoio realizzato nel Settecento durante i lavori di costruzione della villa abbaziale, dove si sono poste in risalto, con una copertura in vetro, le più significative tra le numerose tombe dell’XI-XII sec., che testimoniano l’ampiezza e l’importanza del cimitero circostante la chiesa.

Al di sotto del porticato addossato al fianco meridionale di quest’ultima sono visibili due tombe ad incinerazione di età romana, nelle quali sono state collocate copie dei corredi ceramici esposti nelle vetrine del museo; le sepolture erano racchiuse entro un recinto funerario in muratura, nel sito scelto per l’edificazione della probabile memoria e poi della chiesa paleocristiana, nella quale si dispongono importanti tombe in grandi lastre di marmo, risalenti al VI sec. (ad una di esse appartiene il frammento di coperchio esposto nel museo). Si rientra quindi nella chiesa, dove vecchi scavi avevano evidenziato l’esistenza di una cappella, decorata nella seconda metà del Quattrocento da un pregevole ciclo affrescato; qui, ad una profondità molto maggiore rispetto al piano pavimentale del XV sec., sono visibili resti murari del recinto funerario romano, lungo il quale una sepoltura ad inumazione coperta con tegole attesta la continuità d’uso della necropoli sino al IV-V sec.

Alcuni gradini consentono di risalire alla quota del pavimento della sacrestia settecentesca e la visita riprende quindi al livello della chiesa: una piccola abside, con antistante altare, testimonia l’ampliamento della cripta negli annessi laterali nel XII sec., quando un nuovo piano di calpestio occultò anche le basi dei pilastri romanici articolati da semicolonne, conservate per tutta l’altezza con il loro rivestimento in stucco. In più punti si notano i reimpieghi di materiali scultorei dell’VIII sec. e romani, tra i quali un importante frammento di ara con la raffigurazione di un animale e di due vasi.

Tornando sui propri passi si ridiscende nel settore centrale della cripta romanica, nella quale si sono recuperati gli intonaci originari della prima metà dell’XI e del XII sec.; sono inoltre visibili ampie porzioni dei rivestimenti in stucco delle semicolonne ed altre sculture altomedievali riutilizzate, come il bel piastrino annegato in uno dei sostegni della navatella e un capitello.

Attraverso una delle due porte di epoca romanica si sale nell’angusto annesso laterale nord della cripta, in corrispondenza del campanile e di qui, mediante la scala originaria, si raggiunge nuovamente il piano della chiesa, dove è ancora visibile l’abside che nel XII sec. concludeva il grande impianto a cinque navate dell’abbaziale.

Giunti al piano più alto, dove sono esposti paramenti sacri ed ostensori-reliquari di pregevole fattura, si entra nella cappella alta, edificata e riccamente decorata nel XVII sec. per accogliere le reliquie di san Dalmazzo (in una teca è conservato il reliquiario in argento esposto in copia nel museo), dalla quale si ha una completa visuale dell’interno della chiesa barocca. La visita si conclude, attraversate due piccole sale che accolgono arredi liturgici di diverse epoche, ridiscendendo nel corridoio d’ingresso.

Informazioni:

Museo, tel. 0171 262573

Abbazia: Piazza XI Febbraio, 4 – tel. 0171 266133

Links:

http://www.museoabbazia.it/

Bibliografia:

GAZZOLA G.M., San Dalmazzo di Pedona: itinerario storico e artistico, Agami, Cuneo 2000

MICHELETTO E.(a cura di), La Chiesa di San Dalmazzo a Pedona: archeologia e restauro, Agami, Cuneo 1999

MICHELETTO E., San Dalmazzo di Pedona: il museo dell’Abbazia,- Borgo San Dalmazzo 2005

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

05/08/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora – G. A. Torinese

Bernezzo (CN) : Chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario e cappella della Maddalena

Storia e descrizione dei siti:

CHIESA PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Del XII secolo, in stile romanico, ma ripetutamente rimaneggiata soprattutto nel XVIII secolo, presenta volte gotiche e le monofore originali murate. L’edificio ha subito lavori di restauro nel 1939-44, nel 1953 e nel 2001.

All’interno AFFRESCHI dei sec. XV e XVI. La piccola abside di destra, a ridosso del campanile, è l’unica che conserva la volta gotica a crociera affrescata, nelle quattro vele, con gli Evangelisti, attribuiti ad Hans Clemer databili tra il 1496 e il 1500.

Un san Cristoforo è visibile, recentemente restaurato, tra la seconda e la terza lesena della parete destra della Chiesa.

Si può ammirare sulla parete sinistra una sant’Anna Metterza (con la Vergine e il Bambino) martellata, ma ben distinguibile, raro esempio di affresco di stile piramidale.

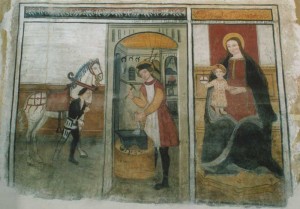

Un affresco che rappresenta un trittico si trova ben conservato e restaurato all’inizio della parete sinistra: una Madonna col bambino e due riquadri che raccontano la storia di sant’Eligio. Sopra si legge la scritta col nome del committente e la data “Hanc operam fecerunt fieri o.d. D. Delfinus et Magister Monettus delemosinis ed honorem Dei et B.M.V. 1420”

Il fonte battesimale, nella cappella destra, di marmo in stile gotico, è quattrocentesco.

CAPPELLA DI SANTA MARIA MADDALENA

Sul luogo doveva sorgere già nel V secolo una chiesa, di cui rimarrebbe uno spezzone di muro che avanza in direzione anormale ad angolo, tra la piccola abside romanica e l’edificio del secolo XVII. La primitiva Chiesa venne distrutta dai “Saraceni”: ne restano pochissime tracce nei blocchi di pietra squadrata e nei tufi utilizzati nelle opere successive; andarono invece perse tutte le colonne, gli architravi e i capitelli scolpiti. Nel secolo XI venne ricostruita una chiesetta in stile romanico con una piccola abside, a pianta irregolare a imbuto e quasi orientata seguendo la direzione orografica della montagna. Più accurato e alquanto posteriore è il campanile romanico.

Anche di questa chiesa rimane solo l’abside, poiché dal 1709 al 1715 tutte le chiese di Bernezzo vennero rimanipolate e anche la Cappella della Maddalena subì delle modifiche. Lungo il lato sud fu sventrata e allungata fino ad assumere la forma attuale e furono realizzate la volta barocca in cotto, le finestre ovali ecc. Altri lavori si susseguirono: ai primi del 1800 si costruì una casetta addossata al campaniletto romanico che restava così nascosto. Di quegli anni è pure l’avamportico, malamente ancorato sulla facciata della chiesa. Nel secolo scorso sorse a fianco della Chiesa un nuovo campanile, alto 14 metri.

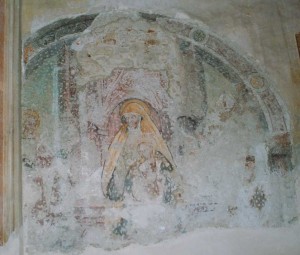

All’interno della chiesa, nell’abside (di appena 4 m di diametro) si conserva il più antico affresco di Bernezzo, risalente al secolo XI. Sono effigiati tutt’attorno alla parete semicircolare, in piedi, i dodici apostoli nelle linee rigide e severe dello stile bizantino. Di essi però affiorano appena alcune facce e pochi panneggi. L’affresco è sotto calce perché verso l’anno 1915 tutta la parete venne tinteggiata e intonacata. Si ha l’impressione che la parte superiore dell’abside sia crollata e in seguito riattata con uno strato di malta povera, cioè con abbondanza di sabbia. Dalla parte destra della nicchia invece continua la serie dei Santi ed è visibile una bella figura di tipico stile romanico: un significativo volto con due occhi a mandorla, cerchiati e con le sopracciglia arcate, la barba e l’aureola.

Sulla facciata esterna della CHIESA DI SAN PIETRO, dietro l’abside, rimangono tracce di affreschi quattrocenteschi.

Informazioni:

La Parrocchiale è nel centro del paese di Bernezzo, in località Pasché.

La cappella della Maddalena sorge su uno sperone roccioso che domina la pianura e il paese.

Comune tel. 0171 2044 o Parrocchia tel. 0171 82177

Links:

http://bernezzo.diocesicuneo.it/la-maddalena.html

http://www.ghironda.com/valgrana/comuni/berne.htm

http://bernezzo.diocesicuneo.it

Fonti:

Notizie e foto dai primi tre siti sopra elencati.

Data compilazione scheda:

12 dicembre 2011 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

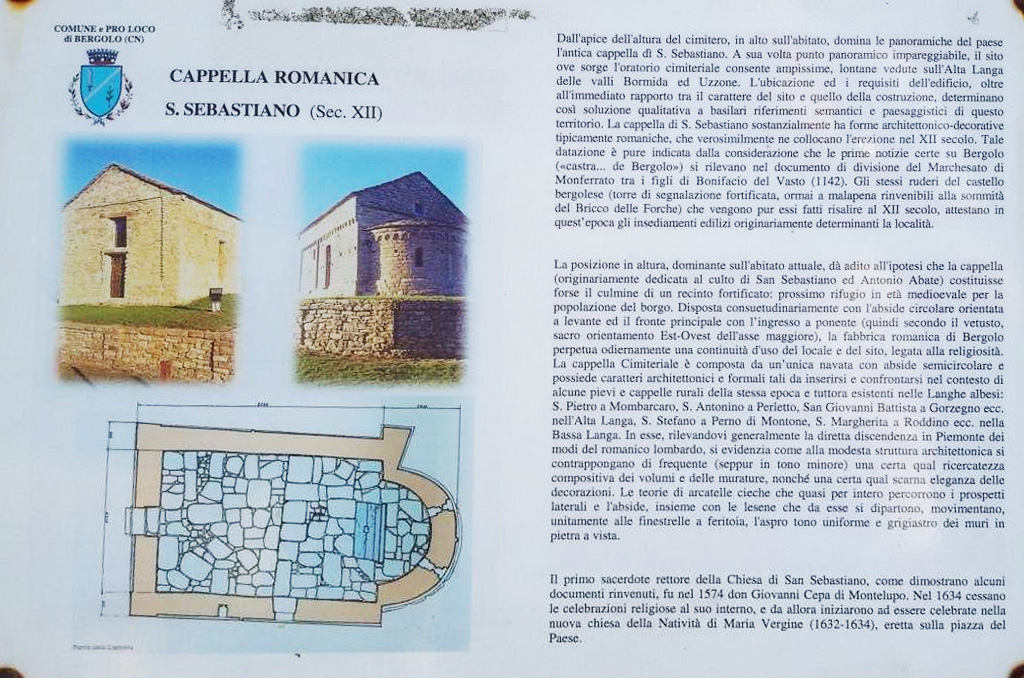

Bergolo (CN) : Cappella di San Sebastiano

Storia del sito:

Bergolo è un piccolo paese della Langa, situato sul crinale che divide la Valle Bormida dall’Uzzone. Il suo nome potrebbe derivare dal tardo latino Bergolum e significa “luogo dell’erica o brughiera”, oppure più probabilmente dalla radice celto-ligure “berg”, cioè “montagna”. Le prime notizie storiche risalgono al 1091, quando il paese fu compreso nel territorio occupato da Bonifacio del Vasto. Verso il 1184 venne ceduto ai Del Carretto. Nel 1209 passò al Comune di Asti e di questa città seguì le vicende fino al 1322, quando Manfredi II del Vasto lo cedette a Manfredo IV di Saluzzo. Nel 1532 il paese fu definitivamente soggetto ai duchi di Savoia. Sono stati consignori di Bergolo gli Sforza di Milano e i Fresia di Monesiglio, mentre ne hanno tenuto il titolo comitale Giuseppe Adami nel ‘700 e Pietro Giorgio Calvi, nominato Conte di Bergolo dal re Carlo Alberto.

La cappella, del XII secolo, fu la primitiva parrocchia del paese. San Sebastiano, protettore dei contagi, doveva sorvegliare affinché le pestilenze non raggiungessero Bergolo, seguendo la via del sale che passa ancora oggi proprio sotto l’abside della cappella. Le più antiche notizie relative alla cappella riferiscono che essa, probabilmente, costituiva il culmine di un recinto fortificato, in cui trovava rifugio la popolazione del borgo in occasione di guerra e pericolo.

L’intero complesso è stato oggetto di accorti interventi di sistemazione.

Descrizione del sito:

La piccola costruzione sorge su un basamento in pietra e lo stile è tipicamente romanico. Costruita in pietra arenaria locale, la chiesetta presenta una sobria facciata a capanna. L’abside si distingue per le proporzioni e l’essenzialità della decorazione è affidata a un motivo di archetti pensili che corre anche lungo i prospetti laterali, mentre sobrie lesene scandiscono le pareti. Nell’abside si aprono piccole monofore.

La fabbrica romanica di Bergolo, pur nella modestia della struttura architettonica, evidenzia una pregevole ricercatezza compositiva dei volumi e delle stesse murature, nonché una certa eleganza nelle decorazioni.

Informazioni:

Nel cimitero sulla sommità di una collina (650 m). Associazione Pro-Bergolo, tel. 0173 87016 ; e-mail: bergolo@bergolo.org

Links:

http://www.comune.bergolo.cn.it

http://www.itinerandoper.it/albese/BERGOLO.htm

Fonti:

Le fotografie sono tratte dai siti succitati, e da http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/253

Data compilazione scheda:

3/12/2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Bene Vagienna (CN) : Museo Civico Archeologico

Storia del Museo:

Nel centro storico di Bene Vagienna, il settecentesco Palazzo Lucerna di Rorà ospita il Museo Civico Archeologico, attualmente in corso di ampliamento.

Contiene reperti provenienti dalla città romana di Augusta Bagiennorum (vedi scheda), soprattutto dagli scavi di Assandria e Vacchetta compiuti tra il 1892 e il 1908.

Descrizione delle collezioni:

Al primo piano, cui si accede salendo un ampio scalone che la tradizione dice disegnato da Filippo Juvarra, è situata la Sala Assandria, già allestita agli inizi del Novecento da Assandria e Vacchetta per ospitare i reperti provenienti dagli scavi di Augusta Bagiennorum. Vi sono murati gli stipiti in marmo di due delle tre porte che decoravano la scena del teatro, oltre a frammenti architettonici in marmo e stucco (cornici, capitelli, ecc.), antefisse in terracotta, epigrafi e laterizi con bollo provenienti da vari edifici della città antica. Al centro, una grande vetrina conserva i corredi delle sepolture rinvenute nella necropoli meridionale (I sec. d.C.), ceramica fine (Terra sigillata) e di uso comune, vetri, lucerne, utensili ed oggetti di ornamento (fibule, anelli, appliques) in bronzo, monete, oltre ad alcune teste in marmo, tra cui un’ermetta di Sileno e statuette in bronzo di piccole dimensioni (Mercurio nell’iconografia sia stante sia seduto, una pantera e un pavone).

Una stanza è destinata alla storia degli scavi ed alla ricostruzione delle figure di Assandria e Vacchetta anche attraverso documenti di archivio.

Al piano terreno, una manica con tre sale sarà dedicata al territorio ed alla città, vista attraverso i monumenti pubblici meglio conosciuti (teatro, anfiteatro, tempio) e i documenti della vita quotidiana (anfore, ceramica, suppellettile di vario genere).

Informazioni:

Gestore: Centro di archeologia didattica ARCHEA – tel. 0172 654112 – cell 347 7921542, e-mail: info@archea.info

Links:

http://www.archea.info

Fonti:

Fotografia dal sito indicato al n°2.

Data compilazione scheda:

11/07/05 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese