Canavese

Salerano Canavese (TO) : Torre quadrata medievale o di Sant’Urbano

Storia e descrizione del sito:

Su una collinetta che sovrasta la piazza principale del paese si innalza una torre medievale a pianta quadrata, di cui non si conosce la data di edificazione, ma che era sicuramente già presente nel 1338, come si evince da alcuni documenti militari, che la citano come avamposto difensivo.

Non si conoscono le vicende della torre nei secoli seguenti; comunque si è mantenuta in discreto stato di conservazione.

Informazioni:

Visibile esternamente, nel parco della struttura “Casainsieme” sita nella Villa Sclopis, Via Sant’Urbano, 2.

Fonti:

Foto in alto dal sito: https://www.gitefuoriportainpiemonte.it/gita/salerano-canavese-un-paese-ricco-di-storia-e-cultura/

Foto in basso di Ermesassi da: https://rete.comuni-italiani.it/foto/2009/96138

Data compilazione scheda:

15 ottobre 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Ivrea (TO) : Cappella dei tre Re

Storia del sito:

In origine intitolata alla Beata Maria Vergine della Stella, fu fatta edificare, in sobria architettura romanica, dalla comunità di Ivrea, intorno al 1220, dopo il passaggio di san Francesco d’Assisi che ne aveva consigliato la fondazione sembra per ottenere la protezione dalla grandine.

La dedicazione della cappella fu variata nella seconda metà del XVII secolo, quando fu costruita la nuova chiesa Santuario di Monte Stella, a metà del colle.

L’edificio fu rimaneggiato nel 1754 ed in quest’epoca fu aggiunta la sacrestia. In seguito fu lasciata in abbandono e andò in rovina. Nel 1980 si iniziò il restauro e fu costruito il sentiero che dal piazzale sottostante conduce alla chiesetta.

La cappella è meta del pellegrinaggio che si svolge nel giorno dell’Epifania, in cui si celebrano i tre Re Magi e che, per antica deliberazione pontificia, vale ai fedeli una indulgenza plenaria.

Descrizione del sito:

Il piccolo edificio ha facciata a capanna intonacata che presenta un oculo sopra il portale e due finestrelle ai lati.

Della costruzione romanica rimane l’abside semicircolare, il cui intonaco esterno non permette di valutare la muratura, ma che presenta a sud una rara monofora a doppio sguancio di forma rettangolare, rara nel Canavese. Invece le pareti laterali presentano la muratura a vista.

L’interno della cappella, ad un’unica navata con volta a botte, muri spessi, pochissime aperture e pavimento in pietra e cocciopesto è oggi spoglio. Sin verso il 1980,sull’altare della cappella era posto un gruppo scultoreo composto cinque statue lignee (i tre re Magi, s. Giuseppe e la Madonna col Bambino) risalente all’ultimo quarto del XV secolo ed eseguito da un ignoto scultore, che raffigura l’Adorazione dei Magi, ora conservato presso il “Museo Civico Garda”.

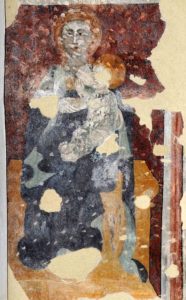

Al di sotto dello scialbo che ricopre l’interno della cappella è recentemente affiorato, sulla parete sinistra, un affresco, databile verso la fine del XV secolo (circa 1480) o inizi del XVI, raffigurante una Adorazione del Bambino con ai due lati le figure di san Rocco e di san Sebastiano (omaggio probabile allo scampato pericolo della peste scoppiata in quegli anni). La critica recente attribuisce l’affresco, restaurato nel 2004, a un valente pittore che si ispira con evidenza allo Spanzotti (e in particolarmente alla Adorazione del Bambino e Santi Vescovi di Rivarolo Canavese) ma che, per alcuni versi, pare non immemore della lezione aostana di Antoine de Lonhy.

Informazioni:

La cappella sorge in cima alla collina dioritica anticamente detta Monte Pautro, in seguito Monte Stella, dal qual è raggiungibile tramite un breve sentiero ciottolato che parte dal Santuario. Viale Monte Stella, 22

Links:

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Tre_Re

https://www.chieseromaniche.it/Schede/1456-Ivrea-Tre-Re.htm

Fonti:

Immagini dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

31 gennaio 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Baldissero Canavese (TO): Cappella di Santa Maria di Vespiolla

Storia del sito:

La Cappella, o Pieve, di Vespiolla, dedicata a Santa Maria, è sita nel comune di Baldissero Canavese lungo l’asse stradale che collega Castellamonte con i piccoli borghi di Campo e Muriaglio. Essa giace solitaria in mezzo ai prati e ai campi e isolata rispetto al centro abitato. Il suo nome, di chiara etimologia latina, unito alla notizia di ritrovamenti, purtroppo scarsamente documentati, di epigrafi e manufatti di età romana, rivela una continuità d’uso millenaria e potrebbe ricondursi ad un toponimo prediale, così come altri, diffusi nelle campagne circostanti.

Annoverata tra le pievanie della diocesi di Ivrea, Vespiolla ricopriva quindi il ruolo di chiesa matrice per il territorio circostante, che si espandeva fino alla riva sinistra del fiume Orco comprendendo le parrocchie di Castellamonte, Cintano, Borgiallo, Salto e Priacco, oltre ovviamente a Baldissero, così come risulta dai registri della raccolta delle decime del 1368. Tuttavia, un plebanus dal nome Bon Giovanni è citato in un atto datato al 1122 firmato presso la cappella del castello di Baldissero, spingendo così la fondazione della pieve alla fine del IX secolo all’interno del processo più ampio e complesso che riguarda la formazione della diocesi di Ivrea nel territorio eporediese.

Nel corso dei secoli l’antica cappella finì per perdere entrambi i ruoli di chiesa matrice per i fedeli dei paesi limitrofi e di chiesa parrocchiale per gli stessi baldisseresi. Infatti a partire dal 1396, il pievano prese a dire messa in una cappella più vicina al centro abitato che abbandonò a sua volta, nel corso del XV sec., quando fu eretta la nuova chiesa parrocchiale. Tuttavia la cappella non fu abbandonata del tutto, e rimase sede di culto ed era prescelta per la festività più importanti, specie quelle dedicate alla Vergine e alla Madonna delle Grazie. Ancora oggi, si celebra messa in occasione della celebrazione dell’Ascensione.

Dell’antica costruzione romanica rimangono oggi solo l’abside rettangolare, segno delle sue origini altomedievali, e l’arco santo. Le restanti parti della chiesa sono state rimaneggiate verso la metà del XVIII secolo.

Gli affreschi del XV secolo furono scoperti negli anni ’70 del secolo scorso, ma solo nel 2000 vennero iniziati i lavori di restauro, conclusi nel 2004.

Descrizione del sito:

La cappella è sita all’interno di una piccola corte. Un portico sostenuto da tre colonne di recente edificazione precede l’ingresso nella piccola navata che termina con un vistoso altare in graniglia, risalente agli anni ‘30 del secolo scorso. Esso, mediante un’edicola in marmorino che racchiude al suo interno la statua della Madonna, sostiene la volta dell’abside.

L’antica abside è decorata da un ciclo di affreschi dedicato ai dodici Apostoli. Nella volta, inoltre, sono dipinti i simboli dei quattro Evangelisti, con al centro, delimitato dalla tradizionale mandorla, il Cristo. Grazie ai restauri sono venuti alla luce antichi affreschi, che erano stati ricoperti da intonaco nel corso dei secoli. Così, sulla superficie dell’arco santo si possono ammirare al centro la scena dell’Annunciazione con la Madonna e l’Angelo, sul lato sinistro la rappresentazione della Madonna che allatta e sul lato destro la figura di un giovane soldato con libro, armi, stemma e con il capo avvolto da raggi luminosi. Lo storico dell’arte Claudio Bertolotto, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, identificò nel ritratto di questo giovane il beato Bernardo di Baden, nobiluomo tedesco morto di peste a Moncalieri nel 1458 in odore di santità, dopo essersi speso in delicate missioni diplomatiche presso le corti d’Europa per conto dell’Imperatore Federico III d’Asburgo.

Il rinvenimento e la conseguente identificazione del ritratto, favorita dalla presenza di raggi luminosi intorno al capo del beato e non dell’aureola, hanno permesso di fissare cronologicamente le pitture di Vespiolla al XV secolo, in parallelo con la diffusione del culto del giovane tedesco, che ebbe inizio con la sua morte. I raggi luminosi si adattano ad un personaggio la cui beatitudine non è ancora stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità religiose. Infatti la canonizzazione ufficiale di Bernardo di Baden avvenne nel 1769.

Al contrario, risulta difficile stabilire l’identità dell’artefice degli affreschi che decorano l’arco santo e l’abside. Tuttavia, la critica è concorde nell’accostare le soluzioni pittoriche adottate a Baldissero alla bottega di Giacomino di Ivrea, pittore molto attivo tra il 1426 ed il 1469 nell’area canavesana, valdostana e della Savoia. Nella teoria dei dodici Apostoli, i volti e le pose appaiono abbastanza semplici e ripetitive, ad eccezione dei ritratti di san Pietro e di san Giacomo Maggiore. Il primo è animato da uno sguardo bonario con un sorriso dove spiccano due piccoli denti, il secondo si presenta con il viso irsuto e un’ammiccante posa della mano sinistra atta a sollevare il tipico cappello del pellegrino a mo’ di saluto. Pregevole e più elaborata è invece la fattura degli affreschi dell’arco santo. In questo caso, una mano più attenta ai dettagli, consapevole di soluzioni artistiche di derivazione fiamminga, sembra aver realizzato sia l’Annunciazione sia il ritratto del beato Bernardo di Baden.

Per approfondire: Vespiolla-articolo

Informazioni:

Strada provinciale di Campo.

Inserita nel circuito “Chiese a porte aperte” per prenotare la visita in autonomia, scaricare l’app.

Info: Comitato Antica Cappella di Vespiolla, tel. 3496060188, 3482689782. Tel. Comune 0124 512401; email: responsabileanagrafe.baldissero.canavese@ruparpiemonte.it

Links:

https://it-it.facebook.com/Vespiolla/

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieve_di_Santa_Maria_di_Vespiolla

http://www.percorsiartestoriafede.it/it/vespiolla

https://www.comune.baldisserocanavese.to.it/

Bibliografia

Bertolotto C., Pievi in Valchiusella: Cappella di Santa Maria di Vespiolla, in FAI. Guida ai beni aperti in Piemonte, 2009, pp. 42-45

Cappa A., Sacri affreschi medievali in Canavese. Aspetti iconografici e iconologici, Tricase, 2015, pp. 11-31

Forneris G., Romanico in terre di Arduino, Ivrea 1995, pp. 65-66.

Mascheroni G., La pieve romanica di Vespiolla in Baldissero Canavese, in: Quaderni di Terramia, Castellamonte 2004, pp. 4-14.

Moretto A., Indagine aperta sugli affreschi del Canavese, Stabilimento tipo-litografico G. Richard, Saluzzo, 1973, p. 110-114.

Moretto A., La pieve di Santa Maria di Vespiola a Baldissero, ne: Il risveglio popolare, Ivrea, edizione del 22 febbraio 2008, p. 7

Moretto A., Arte medievale e subalpina, Ivrea 2013, pp. 81-82.

Naretto G., Parrocchia di Baldissero Canavese. Notizie Storiche, Ivrea 1912.

Ravera G. , Vignono I., Il “Liber decimarum” della diocesi di Ivrea (1368-1370), Roma 1970

Scalva G., Bertolotto C., Segreti affreschi ad Oglianico, Torino 2005.

Settia A., L’alto medioevo, in Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo, a cura di G. Cracco, Roma 1998, pp. 99-109.

Venesia P., Il Medio Evo in Canavese. Parrocchie, parroci e parrocchiani, Ivrea 1989, pp. 261-264

Vignono I., Visite pastorali in diocesi di Ivrea negli anni 1329 e 1346, Roma 1980

Fonti:

Immagini di Placido Currò.

Data compilazione scheda:

5 maggio 2020; aggiorn, ottobre 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Placido Currò – Comitato Antica Cappella di Vespiolla

Valprato Soana (TO) : Torre di Campiglia

Storia e descrizione del sito:

Il campanile della frazione Campiglia venne ricavato da piccola torre di difesa costruita su masso erratico alto m 4-5 con pareti a strapiombo. La torre era alta tre piani, di forma quadrata con i lati di circa m 4. La sua tessitura muraria è realizzata con pietre tagliate in modo regolare; i cantonali solidi e squadrati sono ben connessi; la malta presenta stilature precise. Una porta a triliti di buona fattura sul lato ovest era l’accesso alla torre. Sul lato sud vi è una finestrella con doppia strombatura.

Accanto alla torre sorgeva piccolo castello, di cui non rimane traccia.

Una chiesa esisteva nel 1329, ma venne ricostruita nel XVIII secolo.

Informazioni:

Comune di Valprato Soana, frazione Campiglia, tel. 0124 812908

Links:

http://www.vallesoana.it

http://www.comune.valpratosoana.to.it/

Bibliografia:

CIMA M., Uomini e terre in Canavese tra età Romana e Medioevo, Ed. Nautilus, Torino, 2003

Data compilazione scheda:

16/09/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Valperga Canavese (TO) : Insediamento di Belmonte

Storia del sito:

La sommità dell’altura è un belvedere naturale che, fin dai tempi preistorici, fu sede di insediamenti umani. Sono stati ritrovati infatti, oltre ai resti di un villaggio longobardo fortificato, anche quelli di uno stanziamento più antico (età del bronzo finale – età del ferro) e testimonianze dell’epoca tardo-romana. Le presenze religiose risalgono al secolo XI e registrano il susseguirsi di vari ordini: i Francescani, giunti nel 1602 edificarono le cappelle della Via Crucis e del sacro Monte. Le edicole religiose sono inserite in una paesaggio boscoso di grande suggestione. Nelle cappelle si trovano statue in terracotta di buona fattura, anche se non tutte sono originali

Descrizione del sito:

L’INSEDIAMENTO LONGOBARDO: Il sito fu scavato negli anni tra il 1968 e 1975 mettendo in luce su un’area di più di due ettari racchiusa in una cinta muraria articolata in più fasi, un esteso abitato con edifici, per lo più a pianta rettangolare in pietra e legno, all’interno dei quali furono recuperate cospicue quantità di reperti metallici. La ripresa dei lavori dal 1986, ed un programma di consolidamento delle strutture già emerse, insieme allo studio dei materiali, consentì, sulla base anche del riesame delle vecchie relazioni di scavo, una puntualizzazione delle vicende insediative , che parrebbero scaglionarsi a partire dalla metà del V secolo sino a tutto il VII. La cortina muraria che difende l’abitato, individuata in più punti per una lunghezza complessiva di 300 metri, presenta al margine nord occidentale della sommità rocciosa tre momenti costruttivi; alla cerchia più antica che raggiunge un metro di larghezza, costruita con blocchetti di granito legati da malta povera, furono giustapposte nel tempo altre due murature parallele, la più recente delle quali è estesamente conservata. Essa interseca nel settore occidentale una serie di cellule edilizie che si addossavano alla cortina primitiva. Le prime case del castrum presentavano un perimetro rettangolare piuttosto allungato, con muri in blocchetti di granito analoghi a quelli della cinta. Le fasi più tarde si caratterizzano per una minore cura nell’apparecchio lapideo

Descrizione dei ritrovamenti:

Significativi i manufatti metallici rinvenuti (picconi, treppiedi, un morso, un’ascia, tenaglie, utensili da miniera e ben sei vomeri di aratro “a ferro di lancia”. L’altura è stata stabilmente occupata in età longobarda, come provano due umboni di scudo, uno dei quali da parata, un bacile in bronzo, una fibula a forma di croce sormontata da una colomba. I materiali non consentono di ipotizzare una frequentazione oltre il VII secolo.

Luogo di custodia dei materiali:

Gli utensili in ferro sono custoditi al Museo Archeologico di Torino

Informazioni:

L’altura di Belmonte, che raggiunge i 727 metri di altezza, è posta all’imbocco della valle Orco, sulle prime colline dominanti la piana del Canavese ed è costituita da un singolare affioramento granitico. Il sito non è visibile. Tel. 0124/510605-510599-514114 ; email parchi.canavese@reteunitaria.piemonte.it

Link:

http://www.parks.it/riserva.sacro.monte.belmonte/contatti.php

Bibliografia:

MERCANDO L., MICHELETTO E. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte – Il medioevo, Torino

Data compilazione scheda:

15 luglio 2004 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Traversella (TO) : “Sentiero delle Anime”

Storia del sito:

Il “Sentiero Delle Anime”, Santér dij Anime, è così denominato per le leggende sul transito delle anime dei defunti. Nel 1971 erano state descritte 7 rocce incise, salite a 12 nella documentazione del GRCM, nella quale sono state contate 136 figure (coppelle, croci, figure antropomorfe ecc.).

Descrizione del sito:

Tra le più interessanti rocce:

A) ROCH ED TONI, quota 1093. La superficie, inclinata in senso contrario al versante, denota spaccature e stacchi da gelo. E’ situata in un punto particolarmente panoramico verso il torrente di fondovalle, poco a valle del sentiero. La parte incisa è larga 2.30 m, mentre l’intera superficie è larga 13 metri e presenta 2 croci; 1 antropomorfo schematico a braccia abbassate; 1 antropomorfo femminile schematico con gambe divaricate; la scritta, ovviamente recente, “toni”. Tutte le incisioni sembrano ripassate e hanno scarsa profondità. Al margine destro é stata rilevata (non inserita nel pannello illustrativo) una figura femminile con coppellina tra le gambe e piedi divaricati.

B) TRAUNT, quota 1141. Sperone roccioso fortemente aggettante e panoramico. Il gruppo è situato pochi m a valle del sentiero in corrispondenza di un costone, dove si apre un limitato spazio piano (terrazzo naturale). Sono presenti 16 croci; 2 lettere o cerchi (nel settore indicato con B); 1 antropomorfo asessuato; 6 piccole coppelle. La superficie è divisa in 4 settori, con predominanza di croci di varia forma (greche, latine, pomate e ricrociate). Incisioni relativamente poco profonde, che lasciano in alcuni casi intravedere colpi da strumento metallico. Sezioni arrotondate, larghe soprattutto nel settore C. Il settore D è sostanzialmente diverso, con croci più piccole ed estremità arrotondate.

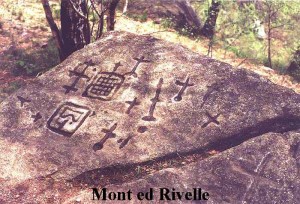

C) MONT ED RIVELLE, quota 1180. Il masso si presenta come un grosso parallelepipedo la cui superficie superiore assume la forma di un trapezio suddiviso in quattro sezioni da profonde fenditure. Si possono individuare 15 croci a braccia quasi uguali; 1 segno confinario; 1 quadrato reticolato; 1 griglia; 1 antropomorfo femminile. Il settore destro ospita quasi unicamente grandi croci. Il settore sinistro, più riccamente inciso, oltre a numerose croci presenta due interessanti quadrati reticolati, unici in zona. Il primo racchiude un simbolo balestriforme evidenziato da quattro tratti a d angolo ben pronunciati, il secondo una griglia che forma sedici caselle su quattro file regolari. Una probabile figura antropomorfa a braccia aperte e gambe a triangolo e coppellina tra le gambe è giustapposta al reticolo grigliato. L’antropomorfo (dimensioni 21×12 cm) è marginalmente sottoposto alla griglia superiore.

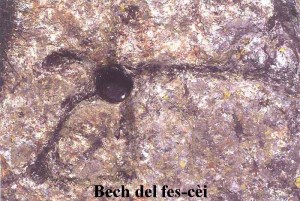

D) BECH DEL FES-CÈI, quota 1420. Sito particolarmente suggestivo, sia per la panoramicità che per la posizione aggettante. La superficie incisa si divide in tre blocchi poligonali (A 140×70 cm, B 160×100, C 190×120) tutti orientati in contropendenza. Chi li fronteggia guarda a sud ovest. Roccia spaccata a lastre dall’azione del gelo. Di fronte alla roccia un piccolo terrazzo naturale. Sia la roccia che la posizione sembrano particolarmente adatti a confermare l’ipotesi cultuale delle rocce coppellate. Sulla roccia si possono identificare 6 coppelline allineate ad angolo retto (sett. A), 3 coppelle svasate, 1 reticolo di canaletti (sett. B), 1 croce latina. Al centro si nota una profondoa coppella (diam. 7.5 cm prof. 6) nella quale convergono e dalla quale si dipartono 5 canaletti. L’intero reticolo ha uno sviluppo massimo di 60×40 cm. Le pareti quasi verticali della coppella fanno pensare a un’esecuzione tramite strumento metallico.

E) PIANI DI CAPPIA, quota 1340. Il masso ha forma di un triangolo isoscele. Punta sbozzata. Potrebbe essere stato precedentemente eretto come stele. Sulla base si notano tracce di sbozzatura. L’unica figura è costituita da un antropomorfo, orientato verso il costone a est del Colle Loetto, giace al limitare del pianoro erboso; è schematico a braccia aperte, gambe divaricate-arcuate, piedi all’infuori. Sesso staccato dal corpo costituito da una coppellina allungata. La sezione è non troppo svasata, il solco è largo 18 mm. Altezza cm 35, apertura gambe cm 24, apertura braccia cm 21. Sul fondo della testa sembra di poter riconoscere colpi di picchiettatura a 2-3 mm di diametro, in alcuni casi con segni di rotazione e probabile utilizzo di punteruolo metallico.

Informazioni:

Il “Sentiero” è un itinerario attrezzato sul cui percorso si incontra una dozzina di rocce con incisioni; parte da Traversella e raggiunge in circa 2 ore e 30, senza tener conto delle soste per studiare le incisioni, l’abitato di Piani di Cappia, superando un dislivello di quasi 600 m. La Comunità Montana Valchiusella ha collocato lungo il percorso dei pannelli illustrativi numerati, che riportano il rilievo schematico delle incisioni, la distanza che separa dalle incisioni successive, la posizione dei petroglifi dal pannello, l’altitudine e il nome popolare delle varie rocce.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar12.htm- roccia A

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar13.htm-roccia B

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar14.ht-roccia C

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar15.htm-roccia D

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar16.htm-roccia E

http://www.inalto.org/relazioni/escursionismo/sentiero_delle_anime ( per un dettaglio dell’intinerario)

Bibliografia:

BBOVIS; PETITTI, Valchiusella archeologica, Soc. Accad. di storia e Arte Canavesana, Ivrea TO, 1971

CAMETTI G. M., Il sentiero delle Anime, in Sui Sentieri dell’Arte Rupestre, CDA, Torino, 1995

FERRERO I., Passeggiate archeologiche in Canadese ed in Valle d’Aosta. Cossavella Editore ,1994

RICCHIARDI P. (a cura di ) su note di B.Bovis e R. Petitti, Incisioni rupestri nella Valchiusella, da Arte Rupestre nelle Alpi Occidentali, Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, C.A.I. Torino 1987

Fonti:

Notizie e fotografie sono state tratte dal sito ww.rupestre.net, sopra indicato.

Cartina da http://www.traversella.net/npasseggiate.html

Data compilazione scheda:

18/07/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Traversella (TO) : “Pera dij Cros”

Storia del sito:

La pera dij Cros, la “pietra delle croci” in accezione dialettale, fu studiata da Rossi – Micheletta nel 1980: l’intera superficie fu ripulita e furono svuotate dalla terra le fessure della roccia, all’interno di una delle quali fu rinvenuto un frammento di ceramica protostorica. Nel 1995 un capitolo curato da G. M. Cametti del volume “Sui Sentieri dell’Arte Rupestre” viene dedicato alla Pera dij Cros e al non lontano Sentiero delle Anime; infine nel 1996 il Gruppo Ricerche Cultura Montana (GRCM) ha effettuato un nuovo rilievo integrale della superficie incisa, siglata, come CHL-PCR1.

La presenza di figure antropomorfe sulla pera dij Cross, avvalora l’attribuzione preistorica, articolata nella possibile alternativa tra età del Rame e un arco cronologico Bronzo Recente-Prima età del Ferro; la presenza di croci è pienamente compatibile con una fase storica di cristianizzazione del masso medesimo. L’idea che ne risulta è quella di un complesso omogeneo ma non completamente unitario, probabilmente suddiviso in vari gruppi di poche unità, che possono forse corrispondere a fasi incisorie ripetute ma non troppo distanti.

Descrizione del sito:

È uno gneiss micascisto con vene di quarzo e roccia verde, delle dimensioni di 1230 x 1000 cm circa, di forma ovale, con evidenti larghe strie glaciali in senso nord-sud (direzione valle). Al di sotto del grande masso si apre un piccolo riparo. Le incisioni, concentrate lungo fascia mediana superiore ed orientate lungo l’asse maggiore che punta verso la cascata e le cime sovrastanti, sono state sottoposte a ripetute gessature e graffiti vandalici. I petroglifi sono ben visibili solo con luce radente.

Le incisioni sono: 2 antropomorfi schematici a braccia abbassate; 35 antropomorfi. schematici a braccia orizzontali e gambe a triangolo; 3 antropomorfi schematici a braccia levate; 3 coppelle isolate; 17 antropomorfi incompleti; 8 cruciformi a braccia uguali; 4 cruciformi a braccia diseguali; 42 segmenti o pseudo-coppelle inclassificabili; 29 colpi di incisione a strumento metallico.

Informazioni:

La pera dij Cross (o Crus), è un masso isolato che emerge dal versante orografico destro del Vallone di Dondogna in Valchiusella a 1620 m s.m. dall’abitato della frazione di Fondo, per un sentiero che, con 530 m di dislivello, arriva alla roccia.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/crosart.htm

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar17.htm (e pagine seguenti)

Bibliografia:

BOVIS B.; PETITTI R., Valchiusella Archeologica, Ivrea, 1971

ROSSI M., Incisioni rupestri in alta Valchiusella: metodologia della ricerca e storicizzazione dei reperti. In: Bulletin d’Etudes prehistoriques et archéologiques Alpines, vol. III-IV, Aosta, 1992-93

ARCÀ A.; FOSSATI A.; MARCHI E., Le figure antropomorfe preistoriche della Pera dij Cros in Valchiusella e dell’arco alpino occidentale: metodi di rilevamento e considerazioni stilistiche, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Archeologia e Arte in Canavese, 1998

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

17/07/2007 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Torre Canavese (TO) : Torre del ricetto e Chiesa di San Giovanni Evangelista

Storia e descrizione del sito:

Il paese è citato per la prima volta in un documento del secolo XI dove compare col nome di Turre Canepitii; a quel tempo esso già apparteneva al feudo dei conti di San Martino. Si è ben conservata la trecentesca TORRE DEL RICETTO, a pianta quadrangolare, con la porta che consentiva di accedere alla parte fortificata attorno al castello destinata alla custodia dei beni della comunità ed alla difesa in caso di attacco nemico.

L’attuale parrocchiale di Torre Canavese è dedicata a San Giovanni Evangelista e fu costruita nei primi decenni del Cinquecento su una cappella preesistente intitolata alla Madonna delle Grazie e di proprietà della famiglia Antonioni-Stria, eretta nel 1425: essa comprendeva unicamente la navata di sinistra, ancora oggi più larga dell’altra.

Nel corso di restauri nel 2007 sono emersi AFFRESCHI quattrocenteschi (che presentano somiglianze stilistiche con quelli scoperti nel 2008 a Issiglio).

Informazioni:

Comune, tel. 0124 501070. La Torre è all’inizio di Vicolo San Martino. Parrocchia, Piazza della Chiesa, tel. 0124 428682

Link:

http://www.torrecanavese.piemonte.it/ev/images/03-SanGiovanniEvangelista.htm

Fonti:

Fotografia in alto da http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Canavese; in basso da www.aristea-restauri.com

Data compilazione scheda:

30 dicembre 2012 -aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Torre canavese (TO) : Cappella di San Martino

Storia del sito:

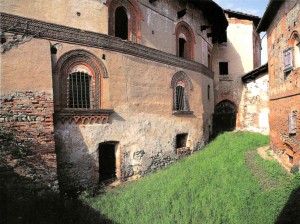

Il castello di Torre canavese, nella parte più antica, risale al 998. La data della costruzione della cappella del castello, intitolata a san Martino di Tours, è collocabile intorno al 1100-1150, anni durante i quali si consolida in Torre il potere dei signori de la Turre prima e dei San Martino poi. Essa fu menzionata nel 1329, poi nel Liber decimarum (1368) come Ecclesia Castri Turris e nel 1464. La visita pastorale di Monsignor Ottavio Asinari del 1647 la cita come “Capella in castro Turris… privata verius quam publica est dicenda” (la cappella nel castello di Torre è da definire più privata che pubblica), perché si trova dentro il castello e per entrarvi bisogna passare negli appartamenti.

Nel corso dei secoli sono state apportate notevoli modifiche alla struttura originaria dell’edificio; ultima quella del 1905, con la creazione di una nuova facciata neogotica ed il suo avanzamento che ha comportato un aumento della lunghezza della navata unica. In essa, al di sotto di una lunetta di vago sapore liberty, l’apertura di un portale consente l’accesso anche dall’esterno dell’edificio principale del Castello. Altri lavori di decorazione vennero intrapresi nel 1968 dal nuovo proprietario.

La cappella conserva tracce di affreschi del XIV secolo.

Descrizione del sito:

Nonostante i rifacimenti, è ancora ben visibile la romanicità di tutto l’impianto; l’interno luminoso e ben arredato conserva due frammenti di AFFRESCHI: il primo presenta una Madonna allattante; il secondo una santa dai lunghi capelli castani che le scendono dietro le spalle. In origine facevano parte di un’unica figurazione che si stendeva sul muro destro della navata; nella zona alta dei due frammenti continua, infatti, una decorazione che finge delle travi aggettanti. Le figure sono condotte secondo uno schema ancora trecentesco.

Nella piccola sacrestia annessa si trova un’acquasantiera in pietra ollare, di fattura trecentesca. Nel pavimento, una pietra tombale portante inciso lo stemma della casata dei San Martino, dà accesso ad una sottostante cripta, sepolcro dei signori del Castello.

Informazioni:

La cappella si trova nel parco del Castello di Torre Canavese, di proprietà privata. Il Castello ospita la galleria d’arte e di antiquariato di Marco Datrino, tel. 0124 501071. Comune, tel. 0124 501070

Links:

https://castellodatrino.it/

http://www.torrecanavese.piemonte.it/hh/index.php

Bibliografia:

A. MORETTO, Indagine aperta sugli affreschi del Canavese, Saluzzo,To, 1973.

R. BRUNETTO, Torre Canavese: storia e vita quotidiana di un borgo millenario, Ferraro, Ivrea TO, 1997

Fonti:

Immagini dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

27/11/2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Strambino (TO) : Castello

Storia del sito:

Sul significato del nome “Strambino” vi sono due ipotesi contrastanti:- la prima, che appare come la meno probabile, fa derivare il nome Strambino da «Strannin-bini» (due paesi), ma non è possibile provare l’esistenza, in epoca imprecisata, di due paesi successivamente riunitisi;- la seconda fa derivare il nome da «extra ambitum», intendendo ambitus nel significato proprio di “cerchia di mura”, se non anche di “giurisdizione”. Una conferma di tale ipotesi ci è data da un documento della fine del XIV secolo, in cui il luogo di Strambino è indicato col nome di “Extrambino”.

L’area di Strambino fu certamente colonizzata in età romana, come si evidenzia dalle tracce di centuriazione risalenti all’epoca repubblicana; tuttavia la prima citazione documentaria risale alla fine del X secolo: infatti in un documento del 996 in cui Ugo Marchese di Toscana dona al Vescovo di Vercelli il castello di Caresana con le attinenze, compare fra i testimoni un Giselfredus de Strambino. Tutto ciò fa pensare che prima del Mille il luogo di Strambino fosse di ben poca importanza e che la sua storia si intrecciasse con quella della vicina città di Ivrea. Dopo questa citazione non esiste né nei documenti né nei trattati di storia del Canavese, alcun accenno a Strambino fino agli inizi del XII secolo.

Di un ‘castrum Strambini’ non si ha notizia che dal XII secolo, quando dipendeva molto probabilmente dall’alta signoria del vescovo d’Ivrea. Il primo affermarsi di Strambino come comune va collocato probabilmente agli inizi del XIII secolo, quando avvenne il passaggio dalla dominazione vescovile a quella dei Conti San Martino e dei Valperga di Masino. Sappiamo infatti da un documento del 1279, in cui si procedeva alla regolamentazione dei confini con Romano, che Strambino era già in quel tempo Comune. Dalla fine del XIII secolo, durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini, che si sono protratte per circa tre secoli, Strambino fu più volte saccheggiata ed una volta completamente incendiata e distrutta: solo il Castello seppe opporre resistenza. Nel XVI secolo nelle terre piemontesi si scontrarono a più riprese le armate francesi e spagnole con gravi danni per le popolazioni. Il feudo di Strambino ed il relativo vassallaggio verso i Savoia continuarono ad esistere fino al 1797, anno a partire dal quale i Conti San Martino divennero proprietari allodiali del castello e dei terreni circostanti.

Descrizione del sito:

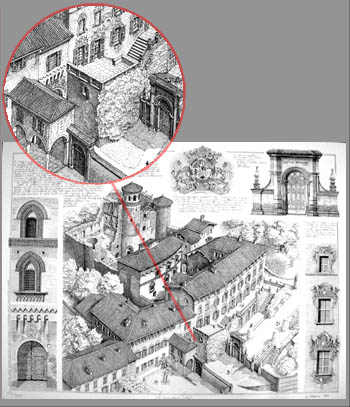

È un imponente complesso costituito da diversi corpi di fabbrica: il “castello arduinico” (XI sec.), il “castello gotico” (XIV sec.) e le dimore signorili del XVII secolo.

Del “castello arduinico” restano le imponenti e suggestive rovine di un fabbricato a pianta rettangolare difeso esternamento nel lato meridionale da tre torri, di cui quella centrale a pianta circolare, modificata nei secoli successivi, è ora alta 18 metri, presenta finestre impreziosite da cornici in cotto ed è conclusa da un coronamento di merli ghibellini parzialmente chiusi e coperti che deliminano sei aperture.

Il secondo corpo di fabbrica, databile all’inizio del XV secolo, è definito tradizionalmente “castello gotico” e sorge a sud del castello antico. La facciata meridionale è intonacata e adornata, sulle eleganti finestre ogivali e al marcapiano, da fregi in cotto, a decorazione di tipo vegetale e geometrico. All’interno del castello gotico il salone al secondo piano ha le pareti decorate a rombi bianchi e neri; il salone al terzo piano aveva originariamente un soffitto cassettonato in legno, dipinto con immagini di cavalieri, dame, prelati, giovani, stemmi e animali che all’inizio del ‘900 fu trasportato su richiesta di Alfredo D’Andrade nel castello di Pavone: operazione che garantì la conservazione della singolare opera, in cui ogni cassettone «contiene una testa coi costumi del tempo» (Boggio).

Accanto al castello gotico è situata la semplice Chiesa di San Michele, di antiche origini: l’edificio sacro ebbe funzione di coparrocchiale, prima unitamente all’ex chiesa di San Solutore e in seguito con la nuova Parrocchiale.

Nel XVII secolo i conti San Martino di Strambino costruirono, a sud del castello gotico e sugli spalti dell’antica fortezza, tre Palazzi Signorili con parchi e giardini. Le semplici facciate sono arricchite da affreschi che incorniciano le aperture.

Informazioni:

Tra via Conti di San Martino e via Villanova. Adibito a bed & breakfast. Tel. 0125 637500

Link:

http://www.comune.strambino.to.it

Bibliografia:

RAMELLA P., Strambino : dalle origini al Medioevo : ambiente naturale, colture agrarie, mondo animale, insediamenti umani, dal neolitico, il territorio, vie di comunicazione, popolazione, attivita umane, i beni materiali, guerre, Tuchinagium, castelli, chiese, arte, storia, la chiesa, i signori, la comunita, gli statuti, il catasto, Comune di Strambino e Centro studi canavesani Ivrea, 1999

RAMELLA P., Uomini e paesi nell’anfiteatro morenico di Ivrea : l’area di Strambino, Associazione Amici museo del Canavese, Ivrea, c1980

RONCHETTI S., Cinque lustri di cronaca (1978-2003) con oltre un secolo di storia : Strambino, Romano, Scarmagno, Mercenasco, Tip. Valdostana, Aosta 2003

Fonti:

Notizie e fotografia in alto e n° 2 tratte dal sito del Comune.

Disegno dal sito: http://www.francescocorni.com/

Fotografia 4 da http://www.anfiteatromorenico.it/index.php/castello-di-strambino.html

Data compilazione scheda:

28 luglio 2010 -aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese