Provincia di Asti

ASTI : Chiesa collegiata di San Secondo

Storia del sito:

L’origine della chiesa risulta assai controversa anche perché la vita di san Secondo è storicamente incerta; per la tradizione il militare romano Secondo, fattosi cristiano per intercessione di san Calogero, sarebbe vissuto nel II secolo d.C. e martirizzato proprio nel luogo ove poco dopo sarebbe sorta la chiesa intitolata al suo nome: in realtà, afferma A. Crosetto, non esistono conferme esplicite circa l’esistenza di una primitiva chiesa paleocristiana.

Il documento più antico in cui viene menzionata la chiesa di San Secondo è datato 1 agosto 880: si tratta di un placito tenuto da Baterico, visconte d’Asti, in cui si fa cenno ad alcune proprietà relative alla chiesa. Sappiamo con certezza, grazie al placito del marzo 940 di Uberto, conte d’Asti, che la chiesa, divenuta parrocchia all’inizio del secolo, era situata fuori dalle mura della città, in quanto chiesa cimiteriale. Le incursioni barbariche dei secoli IX e X obbligarono il trasferimento del corpo del Santo nel duomo, più sicuro poiché collocato all’interno della cinta muraria. Di tale traslazione non esistono documenti certi, ma verso l’880 la cattedrale appare intitolata a “Santa Maria e a San Secondo”; ciò attesterebbe la presenza delle reliquie del Santo in tale edificio. Secondo l’Incisa (1742-1819), la traslazione definitiva sarebbe avvenuta sotto l’episcopato di Bruningo il quale, prima di riportare nuovamente le reliquie del Santo nella collegiata, avrebbe fatto ristrutturare ed ampliare la chiesa, come sembra attestare, ma le interpretazioni non sono concordi, un’iscrizione in arenaria ritrovata nel 1888 e collocata nella navata sinistra all’altezza del campanile. Della fase romanica restano anche alcune testimonianze archeologiche di grande importanza, innanzitutto la cripta databile alla seconda metà del X secolo, e poi l’area cimiteriale che è stata oggetto nel 1990 di una campagna di indagine preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Secondo A. Crosetto la chiesa romanica era a tre navate, terminava con un abside semicircolare ed era orientata, anche se leggermente divergente rispetto l’attuale. Nel 1256 il capitolo della collegiata deliberò la costruzione della chiesa attuale, ma solo alla fine del secolo, ebbe i mezzi necessari per iniziare la costruzione. La facciata attuale, ottenuta allungando verso ovest il corpo della chiesa gotica, è frutto di lavori successivi avvenuti tra il 1457 e il 1462. Nella seconda metà del XV secolo venne anche aperta una nicchia, al di sopra del rosone centrale. Qui, sino alla fine del secolo scorso, si poteva ammirare una statua in pietra, ora di proprietà Bonaccorsi, rappresentante San Secondo, datata da Noemi Gabrielli al 1380-1390.

L’interno ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche soprattutto per quanto riguarda l’arredo delle cappelle, più volte rinnovato.

Dalla visita apostolica di Mons. Peruzzi del 1585 apprendiamo che la chiesa annoverava ben tredici altari oltre il maggiore: cinque nella navata sinistra dedicati alla Madonna presso la sacrestia, al Santo Sepolcro (nella cappella sotto il campanile), a Santa Lucia, a Santa Maria (di patronato dei Palladio) e a San Giuseppe (del patronato dei De Regibus di Bubbio); otto nella navata destra dedicati a San Secondo, San Raffaele Arcangelo, ai dodici Apostoli, ai santi Pietro e Paolo, a San Sebastiano, alla Santissima Trinità (le cui rendite sostenevano le spese per la scuola dei giovani cantori), a San Giorgio e a Santa Maria. Il Peruzzi si sofferma anche sulle numerose icone che ornavano semplici altari in pietra o in mattoni. Fra queste, già campeggiava, sull’altare di San Raffaele della famiglia Cacherano, il polittico dell’Adorazione dei Magi di Gandolfino d’Asti, il solo dipinto cinquecentesco ad esser rimasto in loco insieme alla pala della Natività di patronato della famiglia Borelli.

Durante la visita il Peruzzi notò anche il pessimo stato del pavimento, sconnesso per le frequenti inumazioni di cadaveri, delle pareti e delle colonne, imbrattate di bitume usato per addossarvi gli stemmi che venivano posti in occasione dei funerali, tutte ragioni per cui il vescovo ordinò ai canonici di porvi al più presto rimedio. Sotto l’episcopato di Mons. Aiazza, il 1° giugno 1597, i canonici predisposero il trasferimento delle reliquie del santo; essendosi infatti innalzato il pavimento della chiesa, l’accesso alla cripta risultava disagevole per cui il corpo di San Secondo, dopo una processione per la città con una sosta davanti alla cattedrale e una davanti alla chiesa di San Secondo della Torre Rossa, venne collocato sotto l’altare maggiore (dove rimase fino al 1964). In quegli stessi anni si registrano anche alcuni lavori di ristrutturazione alla facciata quattrocentesca, che venne arricchita di un portichetto aperto su tre lati, addossato all’ingresso principale. Sia l’episodio della traslazione che il nuovo portichetto (poi demolito nel 1870) si trovano raffigurati in un affresco del 1711 eseguito da Francesco Fabbrica all’interno del duomo, sopra l’ingresso del portale laterale. Il 18 marzo 1609 venne istituita, per volere del conte Secondino Natta, la cappella dedicata a San Giovanni Battista in seguito abbellita dagli affreschi di Salvatore Bianchi, pittore già attivo in duomo e in altre chiese della città. Nel corso del sec. XVII si attestano altri importanti lavori di riarredo nella cappella cinquecentesca di Ognissanti e in quella del Crocifisso. L’inizio del XVIII secolo rappresenta un periodo importante per la collegiata in quanto il vescovo Milliavacca (1693-1714), già promotore di alcuni importanti lavori in duomo e in San Martino, fece rifare l’altare maggiore (consacrato il 29 maggio 1708), gli stalli corali, dipingere il coro e commissionò un ricchissimo ostensorio d’argento realizzato dall’orafo Giovanni Tommaso Groppa. Nel 1752 venne risistemato nuovamente il pavimento del presbiterio non essendo più sostenuto in modo conveniente dalle colonne della cripta sottostante. Nel 1770 iniziarono i lavori alla cappella di San Secondo eseguita su disegno dell’architetto torinese Bernardo Vittone (1704-1770) affrescata nei 1772 da Carlo Gorzio. Tra il 1885 e il 1888 per volere dell’allora canonico Giuseppe Borio l’interno venne pesantemente rimaneggiato. Ai lavori di decorazione, che interessarono nel 1882 anche la facciata dipinta a bande orizzontali bianche e nere, parteciparono Gabriele Ferrero e Luigi Morgari. Nel 1920, oltre ad alcuni lavori di risanamento della facciata e alla rimozione delle case addossate al prospetto su via Garibaldi, si rimosse l’antico pavimento del 1824 e si realizzò l’attuale in mattonelle rosse. La chiesa così come è visibile oggi, è il risultato dei restauri del 1968-74, che hanno rimosso la decorazione ottocentesca e recuperato alcuni affreschi databili tra il XIV e il XVII secolo nelle tre cappelle della navata destra. Nel 1988, per volere dell’allora parroco di San Secondo Don Pietro Mignatta, venne riaperta la nicchia sopra il rosone centrale. Al suo interno venne collocata una statua di San Secondo in pietra sintetica eseguita dallo scultore Raffaele Mondazzi.

Descrizione del sito:

La FACCIATA è a capanna, divisa in tre scomparti verticali per mezzo di quattro contrafforti alla cima dei quali ci sono quattro pinnacoli di recente costruzione. Come la cattedrale, la collegiata presenta tre portali: i due laterali terminano con ghimberghe, mentre quello centrale è sormontato da una lunetta contenente due affreschi raffiguranti San Pietro e San Paolo e da un bassorilievo con Cristo che sorge dal sepolcro. Al di sopra dei tre portali vi sono tre finestre tonde: quella centrale, più ampia a rosone, ha una pregevole cornice con decorazioni vegetali e antropomorfe in cotto risalente al XIV secolo. Al di sopra vi è una nicchia nella quale si conserva la copia della trecentesca statua di San Secondo.

Il fianco destro presenta cappelle di forma poligonale e contrafforti; il tiburio ottagonale ha un doppio giro di archetti pensili e motivi geometrici in laterizio, le aperture sono realizzate con laterizio e pietra tufacea. Degli absidi, solo quello centrale è originale del XIII secolo.

Il CAMPANILE si presenta come una robusta struttura risalente al X-XI secolo con monofore strette e tre ordini di archetti in arenaria. Fu abbassato alla fine del XVII secolo.

L’interno della chiesa è diviso in tre navate divise da 12 pilastri polistili con archi e volte a crociera, i cui costoloni, in cotto, convergono in chiavi di volta in arenaria decorate con stemmi di famiglie astigiane. Interessanti i CAPITELLI con decorazioni antropomorfe, zoomorfe e vegetali.

Al fondo della navata centrale si trova l’altare maggiore, opera d’epoca barocca. Al di sotto si trova la CRIPTA, un sacello quadrato con colonne in pietra risalenti al X secolo, ampliata nel Cinquecento e restaurata nel 1936-64. Ha tre piccole navate divise da colonnine in arenaria e termina con un abside semicircolare dove viene conservata l’urna cinquecentesca in argento con le reliquie del santo patrono.

Sulla parete sud, navata destra, in una serie di piccole cappelle si possono ammirare i resti degli AFFRESCHI di fine Trecento di scuola lombardo-piemontese. In una sono raffiguranti profeti ed episodi biblici tratti dal libro di Tobia (in parte distrutti); in una vela del soffitto la figura di san Secondo. Nella cappella successiva, il grande affresco raffigurante la Trinità con i santi risale al primissimo 1400 ed è di scuola viscontea. Alla stessa epoca risalgono i reperti di affreschi situati nella parete di fronte (san Bernardino da Siena, san Secondo ed un altro santo). Sotto la finestra centrale vi è un affresco cinquecentesco. Nell’ultima cappella, i reperti dell’affresco risalgono alla fine del Trecento.

Sul lato nord vi sono alcune importanti pale d’altare: una Natività di autore ignoto risalente al tardo ‘500 e il grande politico quattro-cinquecentesco di Gandolfino d’Asti, raffigurante l’Adorazione dei Magi, angeli che presentano i donatori, e più in alto San Pietro e San Paolo. La cimasa riporta in centro san Giorgio con ai lati l’Annunciazione e termina con l’Ecce Homo. Nella predella, Gesù con gli Apostoli. Prima di queste due opere sono riconoscibili nella parete i resti di un’antica apertura che collegava la chiesa al Comune.

In fondo alla navata nord si trova un’uscita secondaria: esternamente ad essa sulla sinistra è conservato parte di un AFFRESCO raffigurante una Madonna con Bambino e San Secondo con modello della città risalente al 1400 circa.

Nella chiesa sono custoditi e tutti i drappi del Palio dedicati al santo dall’inizio del ‘900 e il Carroccio, simbolo del Comune, che viene tolto dalla chiesa solo in occasione del palio al traino di tre coppie di buoi.

Descrizione dei ritrovamenti:

L’area posteriore esterna della chiesa è stata interessata da una campagna di scavi archeologici che ha riportato alla luce il cimitero medievale con numerose tombe a cappuccina.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0141 530066

Links:

http://www.comune.asti.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_San_Secondo con numerose foto e amplia bibliografia

https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/114-collegiata-di-s-secondo-asti/

Bibliografia:

CROSETTO A., Nuovi dati su Asti paleocristiana. La città tra tardoantico e altomedioevo; s n, 2007

D’ACQUINO P., Chi fu San Secondo?, Asti,1976

Fonti:

Notizie e fotografie dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

11 luglio 2012 – aggiornmento febbraio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

ASTI : Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Gottardo

Storia del sito:

Probabilmente la prima costruzione della Cattedrale risale al V – VI secolo, nel secolo XI una nuova chiesa sorse da un agglomerato di edifici abbattuti nella zona episcopale, i cui materiali furono riutilizzati. Tra questi edifici è ancora presente la Chiesa di San Giovanni, utilizzata come edificio a funzione battesimale. Verso l’anno 1070 l’edificio crollò, anche a seguito di un incendio fatto appiccare da Adelaide di Susa, suocera di Enrico IV e vedova di Oddone di Savoia, per diatribe con i vescovi di Asti. Quindi, nel 1095, la nuova cattedrale venne consacrata da Papa Urbano II, di passaggio ad Asti e di ritorno da Clermont per predicare la prima crociata.

Il CAMPANILE fu il primo che diede segni di cedimento; fu ricostruito a partire dal 1266 ad opera del magister murator Jacopo Ghigo a sette piani, più una guglia ottagonale, in stile romanico-lombardo, ed è quello tuttora esistente, anche se abbassato di un piano (come si vede nel Theatrum Statuum Sabaudiae del 1671).

Poco per volta venne ricostruita tutta la chiesa, con un progetto ardito ed imponente dei magistri muratores Antonio Neucoto e Macario; secondo la tradizione locale fu iniziata sotto il vescovo Guido di Valperga in carica dal 1295 al 1327, continuata dal successore Arnaldo De Rosette che resse l’episcopato fino al 1348 e condotta a termine dal vescovo Baldracco Malabaila nel 1354, come dimostrato dai suoi stemmi che fregiano i pilastri del grande tiburio.

La Cattedrale a tre navate è in stile gotico lineare, con predominio della linea verticale con archi a sesto acuto, fortemente influenzato dalle esperienze architettoniche angioine del sud della Francia. Tra il primo ed il secondo decennio del Trecento, la Cattedrale si arricchì di un magnifico e grandioso portale laterale in gotico fiorito. L’opera, per il suo straordinario livello qualitativo, fu a lungo ritenuta del tardo XV secolo; in realtà in tale epoca vi furono solo moderate aggiunte decorative finanziate dal nobile Gerolamo Pelletta. Fra esse bisogna ricordare la volta interna del portico decorata, probabilmente dal Maestro di Viatosto, con l’Annunciazione, il Cristo di pietà e gli stemmi riferibili all’antipapa Benedetto XIII che hanno permesso la datazione agli anni intorno al 1394. Un bassorilievo dell’Assunzione della Vergine è posto nel timpano frontale. La fabbrica della Cattedrale non ebbe solo migliorie nei secoli, ma subì anche ritocchi lesivi della primitiva integrità artistica, molte volte dettate dalle mode stilistiche del periodo. Sul lato settentrionale furono aperte alcune cappelle barocche in contrasto con la linea solenne ed elegante del gotico. Per fornire uno spazio unitario al vastissimo ciclo di affreschi realizzati nel primo decennio del Settecento furono parzialmente scalpellati i costoloni ogivali delle volte a crociera; gli straordinari capitelli di primo Trecento furono risparmiati, ma quasi tutti furono privati del collarino, ridotte o murate alcune finestre, e tutte le pareti laterali intonacate ed affrescate. Tutte le volte sono state affrescate dai milanesi Francesco Fabbrica, Pietro Antonio Pozzi, e dal bolognese Bocca con scene della Bibbia ed allegorie degli Ordini religiosi.

La grande fabbrica trecentesca aveva rispettato ed inglobato un’importante struttura preesistente, che secondo alcuni studiosi era il presbiterio della precedente cattedrale romanica, secondo altri una chiesa a sé stante, facente parte del complesso episcopale; tale struttura fu utilizzata come abside della nuova chiesa. Dalle antiche relazioni e dalle visite pastorali, sappiamo che era notevolmente estesa, divisa in tre navate a volta e interamente coperta da insigni e devote pitture murarie. Era però molto più bassa rispetto alla fabbrica gotica: non a caso il duca Vittorio Amedeo II di Savoia visitando il Duomo nel 1711 lo definì “un corpo superbo con una testa umile”. La parte absidale della chiesa fu portata alle attuali proporzioni dall’architetto Bernardo Antonio Vittone, nel 1764, al tempo del vescovo Paolo Maurizio Caissotti, che riprese un progetto iniziato cinquant’anni prima dal vescovo Innocenzo Milliavacca. Venne allora arretrato ed ampliato il coro con due absidi laterali con tre nuove arcate di volta; nel nuovo presbiterio fu collocato il nuovo, grandioso altare centrale. La decorazione a fresco fu assegnata nel 1767 a Carlo Innocenzo Carloni di Scaria che, in collaborazione con Rocco Comanedi di Cima, dipinse Storie di Cristo e della Vergine, Storie dei Santi Marziano e Secondo e Allegorie Sacre.

Descrizione del sito:

La FACCIATA presenta un basamento entro cui sono inserite le cornici che decorano i tre portali (ghimberghe), ciascuno sormontato da un rosone e da un oculo i laterali, da una croce il centrale. Il coronamento dell’edificio è ad archetti pensili intrecciati. Nell’ingresso centrale, le due ante della porta sono separate da una colonnina con capitello decorato con l’Annunciazione a Maria e la visita ad Elisabetta. Ai lati del portone, a sinistra, è raffigurato Cristo in Maestà con angeli e una piccola scena del Giudizio Universale, seguiti da tre santi intervallati da palmette e da una scena rappresentante un giovane che sostiene un vecchio. Sul lato destro del portone è raffigurata l’Incoronazione della Vergine, seguita da tre santi analoghi a quelli sul lato sinistro: al termine si trova una raffigurazione di Sansone che lotta col leone. I due portali laterali presentano invece decorazioni zoomorfe, antropomorfe e vegetali.

La parete sud è abbellita dal PORTALE DEI PELLETTA, di cui si è detto sopra, che negli angolari presenta statue di santi: Girolamo, Pietro, Paolo e Biagio(?), realizzate nel XV secolo da marmo di reimpiego (la statua a sinistra, conserva sul fianco destro disegni a ovoli di una colonna che fu evidentemente scolpita per realizzare la statua).

All’interno della Cattedrale, presso l’ingresso, tra le opere più antiche sono DUE ACQUASANTIERE, in origine vasche battesimali, poste su capitelli corinzi rovesciati di arte romana del III secolo. La prima acquasantiera è del IX secolo, opera scultorea di arte longobarda che presenta quattro teste umane e animali intervallate da quattro grandi fiori a sei petali; la seconda risale al 1229 ed è scolpita con leoni e grifoni.

All’inizio della navata nord (quasi in corrispondenza della cappella Zoya), il FONTE BATTESIMALE commissionato dall’arcidiacono Giacomo de Gentis nel 1468, è sorretto da nove colonnine in marmo orientale di età romana. Pure di età romana è la base su cui poggiano le colonnine, costituita da tre gradini in marmo concentrici e sovrapposti, di cui uno presenta un frammento d’iscrizione.

Il prezioso MOSAICO PAVIMENTALE venuto alla luce durante lavori del 1984-85 risale alla seconda metà del XII secolo e presenta 12 riquadri su tre file incorniciati da una fascia geometrica. Agli angoli i quattro fiumi del paradiso terrestre raffigurati da quattro uomini che versano acqua da anfore. Cinque pannelli col ciclo delle storie di Sansone con scritte: le porte di Gaza (molto danneggiato); il leone; il tradimento di Dalila (lacunoso); la cattura di Sansone con un filisteo che lo percuote sotto un’arcata; la distruzione del tempio di Dagon con Sansone avvinghiato ad una colonna che sta per crollare. I rimanenti tre riquadri raffigurano: Davide con la scritta ”REX PROPHE/TA DAVID”; un CANTOR vestito di una tunica accanto ad un grosso leggio; il COMES RIPR/AND/VS a cavallo mentre caccia col falcone.

Sono ancora visibili CAPITELLI decorati con motivi vegetali, zoomorfi, antropomorfi e grotteschi, testimonianze del cantiere gotico. Interessanti sono quelli raffiguranti san Giorgio che uccide il drago, il tradimento di Giuda e la favola latina della volpe e della cicogna.

La TARGA MARMOREA di Arricino Moneta, del tredicesimo secolo, rappresenta il primo esempio piemontese di monumento equestre.

Altra opera degna di nota è la PIETRA TOMBALE del Vescovo Baldracco Malabaila del 1354; tale bassorilievo si trova nel primo pilastro del tiburio, dal lato nord.

Probabile opera del Maestro della Madonna di San Secondo, nella Cappella della Madonnina o dell’Ascensione, si trova un AFFRESCO del XV secolo, staccato e proveniente dalla Certosa di Valmanera, che raffigura la Vergine che allatta il Bambino.

Nella cappella del SS. Sacramento un polittico smembrato di Gandolfino d’Asti, realizzate tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo con la genealogia della Madonnna nella tavola centrale e, ai lati, i santi Secondo, Biagio, Dalmazio e Geronimo. Nella chiesa vi sono altre opere dello stesso pittore: il Cristo di Pietà tra la Madonna e san Giovanni; La Madonna in trono col Bambino tra i santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Pietro, Paolo e il committente Oberto Solaro del 1516; nella cappella omonima, lo Sposalizio della Vergine.

Ancora vi è, di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (fine XVI sec., inizio XVII), una Resurrezione.

In una nicchia della navata sinistra, tra le prime due cappelle, vi è un gruppo di sculture in terracotta policroma datato 1502 e rappresentante la Deposizione.

I due Organi della chiesa sono stati realizzati uno dal Grisanti nel diciottesimo secolo, l’altro dal Serassi il secolo successivo.

A nord della Cattedrale si trova la CHIESA DI SAN GIOVANNI, forse in origine prima cattedrale: oggi appare come una chiesa a navata unica con facciata barocca, ma le sue fondazioni sono tuttavia molto antiche. Lo scavo archeologico che ha interessato quest’area, condotto recentemente, ha riportato in luce le antiche fondamenta e la planimetria dell’area: la chiesa doveva avere tre navate e un ulteriore portico a sud. Molto interessante è la cripta dove sono presenti colonne di epoca romana in porfido rosso. Tra il San Giovanni e la Cattedrale era sito il cimitero: indagato nel medesimo scavo archeologico, è risultato essere una delle più imponenti necropoli della città con centinaia di tombe che interessavano un arco storico che andava dall’alto al basso medioevo. Sepolture importanti, probabilmente di nobili o ecclesiastici, sono state anche ritrovate all’interno della chiesa. Lo scavo ha indagato fino allo strato romano riportando alla luce i resti di un pavimento a mosaico bicromo.

A collegamento delle due chiese vi è un edificio conosciuto come il “Chiostro dei canonici”: costituito da un portico a due archi è sovrastato da un’ampia aula e affiancato da una struttura cava che ricorda per forma una torretta ma che in passato doveva svolgere la funzione di cappella. L’edificio è da far risalire probabilmente al XIV secolo. Dietro all’abside si trova la sacrestia, fatta costruire durante il XVIII secolo.

Informazioni:

Tel. 0141 592924

Links:

http://it.wikipedia.org

Bibliografia:

SCAPINO, La Cattedrale di Asti e il suo antico borgo, Asti 1977

PIANEA E., I mosaici pavimentali in ROMANO G. (a cura di) «Piemonte Romanico», CRT, Torino 1994

ROSSO; BALESTRINO, Cattedrale S. Maria Assunta di Asti.pdf

Fonti:

Fotografia in alto di Jan Spackman da wikimedia common. Fotografie 2, 3, 4 archivio GAT.

Data compilazione scheda:

10 luglio 2012 – aggiornamento febbraio 2014 e marzo 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

ASTI – Viatosto : Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice

Storia del sito:

Probabilmente Viatosto era un piccolo borgo raccolto attorno a una chiesa pievana con cimitero. Le prime notizie certe risalgono al secolo XI e identificano la chiesa col nome di Santa Maria de Riparupta (Rivarotta).

L’origine del toponimo Viatosto non è certa: lo storico S.G.Incisa nel suo testo “Asti nelle sue chiese ed iscrizioni”, del 1806, formula l’ipotesi che derivi dalla miracolosa cessazione della peste nell’anno 1340 in Asti, che via tosto (ayatost), da quel luogo in poi, si liberò “presto” in tutta la città.

La campagna di indagini archeologiche condotta nel 1994 ha messo in luce la struttura originaria romanica della chisa di S. Maria de Riparuta a tre navate, con una grande abside che concludeva la navata centrale. Nella cappella sinistra del presbiterio sono stati rinvenuti scheletri risalenti al secolo XI, tutti sepolti rivolti a oriente.

Nel XIV secolo si ebbero le principali trasformazioni dell’edifico che assunse una decisa impronta gotica. L’abside venne modificata a pianta pentagonale, con piccole semicolonne agli angoli. Furono poi realizzate volte a crociera su tutta la chiesa. I molti stemmi gentilizi e gli affreschi votivi indicano che la chiesa era connotata dalla committenza della nobiltà astigiana della prima metà del Trecento.

Descrizione del sito:

L’edificio sorge su un poggio da cui si gode un bel panorama e armonizza molto bene gli elementi romanici con quelli gotici. La muratura esterna è in mattoni a vista. La facciata è a salienti interrotti ed è impreziosita da un portale strombato decorato da cordonature bianco-rosse in cotto ed arenaria. La lunetta di questo ingresso è affrescato con la Madonna e i simboli della ruralità, grano e uva, opera dei pittori artigiani G. Manzone e O. Bausano.

Il campanile quadrato è realizzato a foggia romanica nel tredicesimo secolo, più volte rimaneggiato, venne sopraelevato nel 1897.

L’interno è diviso in tre navate con due ordini di pilastri quadrilobati decorati con capitelli in arenaria scolpiti a motivi prevalentemente vegetali e zoomorfi, tutti diversi e forse in parte appartenenti alla precedente chiesa. Sui pilastri poggiano volte a crociera con chiavi in arenaria recanti in rilievo gli stemmi gentilizi o degli ordini monastici.

Notevole la cornice lignea rinascimentale decorata a candelabre della porta laterale lungo la navata destra. I pannelli di questo ingresso furono rubati alla fine del diciannovesimo secolo.

GLI AFFRESCHI, restaurati tra il 1994 e il 1997, presentano almeno cinque interventi pittorici dal Trecento al 1906 (la volta stellata).

A inizio Trecento risalgono le decorazioni architettoniche delle volte e delle monofore. Negli anni 80-90 del Trecento, il cosidetto Maestro di Viatosto decora il presbiterio con:

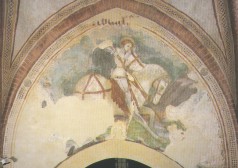

• nella lunetta di sinistra: San Giorgio che uccide il drago;

• nella lunetta di destra: Annunciazione;

• sulla lesena di sinistra: Madonna che allatta il Bambino;

• sopra la porta del campanile: la cosiddetta “leggenda di Viatosto”, un’iconografia rara, simile ad un ex voto, in cui sant’Antonio Abate, invocato contro la peste, presenta tre nobili astigiani alla Madonna;

• sulla lesena di destra: San Giovanni Battista.

Altri affreschi si trovano nella navata centrale:

• lunetta sinistra sopra l’ambone: Santa Caterina d’Alessandria presenta una devota alla Madonna seduta in trono;

• sulle lesene centrali Madonne del latte.

Nella navata laterale di destra sono presenti un velario e frammenti di pitture sulle volte.

All’interno della chiesa sono inoltre custoditi:

• nella nicchia dell’abside: Madonna lignea trecentesca con la Vergine coronata che nella mano destra tiene uno scettro e con la sinistra sorregge il Bambino che gioca con un uccellino;

• nella cappella di destra: tavola lignea trecentesca raffigurante la Madonna con il Bambino, detta Madonna delle ciliegie;

• nella cappella di sinistra: gruppo scultoreo in pietra arenaria dipinta, raffigurante l’Incoronazione della Beata Vergine Maria tra angeli oranti e musicanti, presumibilmente del XV secolo;

• un organo del 1757 di Liborio Grisanti, al XVIII secolo risale anche il coro ligneo.

Informazioni:

In località Viatosto, a 4 km circa a nord-ovest dal centro di Asti. Parrocchia tel. 0141 419908

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_di_Viatosto

Bibliografia:

ROMANO G. (a cura di) Pittura e miniatura del Trecento in Piemonte, CRT, Torino, 1997, pp.54-59

Fonti:

Fotografie 1,2,3 da Wikipedia, foto 4 dal sito, non più attivo nel 2020, www.webdiocesi; foto 5 da www.fondazionezeri.unibo.it

Data compilazione scheda:

3 luglio 2012 – aggiornam. maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Aramengo (AT) : Chiesa di San Giorgio

Storia e descrizione del sito:

Questa suggestiva cappella campestre, originariamente romanica, costituì la primitiva sede della parrocchiale di Aramengo, con annesso il cimitero.

Recentemente restaurata, presenta una facciata secentesca e una cella campanaria di ispirazione barocca, ma è rimasta intatta l’abside romanica risalente al XII – XIII secolo che presenta tre eleganti monofore con archetti in pietra chiara.

Informazioni:

La chiesa si trova nella parte occidentale del paese, domina su borgata Masio. Comune Tel. 0141 909129 email: aramengo@cert.ruparpiemonte.it

Fonti:

Fotografia dal sito https://www.altoastigiano.it/it/page/le-chiese-romaniche

Data compilazione scheda:

10 novembre 2011 – revisione febbraio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Albugnano (AT) : Chiesa di San Pietro

Storia del sito:

La prima notizia della chiesa si desume da un documento del 1235, in cui il vescovo di Vercelli concesse la chiesa di san Pietro de Fenestrella al prevosto di santa Maria di Vezzolano, con l’obbligo di farla officiare da un canonico. Compare successivamente nel più antico registro d’estimo delle chiese vercellesi (1298-1299). Nelle visite pastorali dei vescovi di Casale nel 1577 e nel 1619 appare in cattivo stato, tanto da sollevare le proteste del comune di Albugnano presso il vescovo perché il nuovo abate commendatario di Vezzolano o rinunzi alla chiesa o la ripari in modo tale che vi si possa celebrare. L’abate fece riparare l’edificio e in quell’occasione il comune fece costruire nella chiesa una tomba per i poveri, e il notaio Giacomo Serra il sepolcro familiare. L’abate di Vezzolano rifornì poi la chiesa del necessario per la celebrazione della messa e di un quadro sulla Sacra Famiglia. In un disegno del Rovere (1854) la chiesa è in rovina, senza tetto, con la chioma di un albero che emerge dall’interno.

Descrizione del sito:

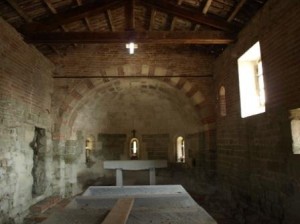

L’edificio, lungo una quindicina di metri, è ad aula rettangolare con abside semicircolare. La facciata a capanna, con muratura a fasce alterne di pietra e cotto, risulta decorata da una cornice orizzontale, costituita da un fregio di archetti pensili intrecciati, poggianti su mensoline di cotto e sormontati da una modanatura di pietra. Questo fregio si presenta anche nei coronamenti dei lati nord e sud. Il portale d’ingresso è al centro della facciata. Ha un arco falcato a tutto sesto contornato da una prima ghiera di laterizi disposti a dente di sega e da una seconda in conci alternati di pietra chiara e scura. La muratura della facciata testimonia una ricostruzione di questa parte dell’edificio, che infatti, in conseguenza dello stato rovinoso della chiesa, nel 1870 venne accorciato di quasi cinque metri. Nei prospetti laterali la muratura dapprima in grossi blocchi di pietra squadrata prosegue in filari regolari di mattoni, molti dei quali graffiti. Il cambiamento della tecnica costruttiva può far pensare ad una sopraelevazione in seguito ad un crollo. L’abside semicircolare è divisa in tre campiture da due semicolonne con capitelli scolpiti. Centralmente ad ogni campitura vi è una monofora con stipiti ed arco monolitico a tutto sesto a tre riseghe digradanti. La monofora nord presenta un frammento di grata di pietra ad intreccio di canestro. Coronamento di pietra con archetti pensili intrecciati, poggianti su mensoline scolpite e sormontati da una cimasa decorata a intreccio di canestro. L’interno è ad aula rettangolare, con copertura a due falde sostenute da quattro capriate lignee. L’abside di diametro inferiore alla larghezza dell’aula in blocchi di pietra squadrati è raccordata ad essa da un arco trionfale a tutto sesto, a conci alternati di pietra e mattoni, sorreggente il timpano absidale di mattoni nel quale è ricavata una finestrella a forma di croce.

Informazioni:

La chiesa è situata a nord dell’abitato di Albugnano (AT) in direzione di Berzano (nord-ovest) nel recinto del cimitero. Strada provinciale 33, tel. 011 992 0601

Link:

http://www.comune.albugnano.at.it

Bibliografia:

PITTARELLO L. (a cura di), 1984, Le chiese romaniche delle campagne astigiane, Asti, pp. 38-41

Fonti:

Fotografie 1,2, 3 dal sito del comune, foto 4 e 5 GAT.

Data compilazione scheda:

9 dicembre 2003 -aggiornam. maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Albugnano – Vezzolano (AT) : Santa Maria

Storia del sito:

Il primo documento noto che si riferisca alla Prepositura di Vezzolano è l’investitura del 27 febbraio 1095, nel quale i firmatari del documento investono Teodulo, detto Fausto ed Egidio, ufficiali della chiesa di Vezzolano, dei beni che aveva e che avrebbe avuto. Tutto lascia credere che Vezzolano sia nata come canonica di castello, fondata da un consorzio di famiglie locali (un consortile) sui loro possessi. Nulla vieta l’esistenza di una chiesa prima del 1095, ma di essa non resta traccia se non nella leggenda della fondazione ad opera di Carlo Magno. Nel 1159 Federico Barbarossa prende sotto la sua protezione la chiesa ed il luogo di Vezzolano. Sul finire del secolo XII era una delle più ricche e rinomate prepositure piemontesi ed è in quest’epoca che vengono eseguite le maggiori opere di edificazione. Per il rilassarsi della disciplina secondo alcuni, per lo scarso numero di religiosi secondo altri, nel 1405 la prepositura di Vezzolano passa in commenda a sacerdoti, figli cadetti di famiglie nobili, chiamati “Prevosti Commendatari” prima, e “Abati Commendatari” poi. Il 26 settembre 1800 tutti i possessi di Vezzolano furono dal governo francese occupante dichiarati beni nazionali. Dopo esser stato venduto a privati il complesso tornò allo Stato nel 1935. Dal luglio 1969 al giugno 1971 tornò ad ospitare una comunità religiosa diventando per breve tempo filiale dell’abbazia benedettina di Finalpia (Savona). È questo l’unico periodo in cui si sia potuto legittimamente parlare di un’abbazia di Vezzolano; il termine infatti è spesso utilizzato impropriamente perché fu in realtà, come abbiamo visto, una canonica regolare.

Descrizione del sito:

La FACCIATA, eretta nel XII secolo e rielaborata già nel XIII, in puro stile lombardo, spicca per il gioco cromatico derivante dall’accostamento del rosso del mattone alternato a fasce di pietra arenaria. Il portale ha gli stipiti in pietra tufacea, colonne e pilastri arabescati con teste di animali fantastici e fogliami; sopra i capitelli gli emblemi dei due evangelisti Luca (il bue) e Marco (il leone). Nella LUNETTA, in bassorilievo di pietra dolce, è rappresentata la Vergine incoronata in trono con la colomba dello Spirito santo, fra l’arcangelo Gabriele ed un devoto. Sopra l’arco del portale ed inferiormente alla finestra bifora, vi è una serie di sei colonnette di pietra di tutto rilievo, alcune poligonali, altre rotonde, ed una a spire con capitelli tutti a diversi fogliami. Al di sopra si apre la grande finestra bifora, nel mezzo della quale vi è la statua in pietra di grandezza quasi naturale del Redentore in atto di benedire e lateralmente quella di due arcangeli: Michele, che con la spada sconfigge l’angelo ribelle e Raffaele, che uccide con il bastone il mostro marino. Accanto a queste statue vi sono altre sei colonne, tre per parte. Sopra i due archi della stessa finestra vi sono due angeli in figure più piccole, ciascuno dei quali regge con le mani una grossa torcia; lateralmente ai medesimi vi sono tre patere, o piatti in terracotta verniciata a diversi colori e disegni. I primi due ordini di colonnette sono architravati in piano, il terzo è archeggiato obliquamente nel senso della pendenza del tetto da ambo le parti. In quest’ultimo in mezzo alle colonne sono posti due serafini, o cherubini, in pietra, stanti ciascuno sopra una ruota, come li descrive Ezechiele. Nel centro del frontone e sotto la cornice si vede una testa con busto che rappresenta il Padre Eterno o il Redentore in atto di benedire.

INTERNO: Archi a sesto acuto e volte a crociera caratterizzano la copertura della due navate della chiesa (quella di destra è inglobata nel chiostro), ma ciò che sorprende è il nartece (o cosiddetto jubé), sorta di portico collocato con funzioni divisorie all’altezza della prima campata della nave maggiore. Al di sopra di cinque arcate a sesto acuto è posto un bassorilievo con figure distribuite in due fasce sovrapposte: su quella inferiore una lunga teoria di patriarchi, antenati della Vergine, seduti; sulla superiore, oltre ai simboli degli evangelisti, i tre momenti della morte, dell’incoronazione e della resurrezione di Maria. Dall’iscrizione ai piedi dei patriarchi si apprende che l’opera fu compiuta nel 1189, regnando Federico Barbarossa.

Nell’architrave della porta sottostante che dà adito al rimanente della chiesa, si può notare una serpe che si morde la coda, simbolo dell’eternità. Sull’altare maggiore vi è un trittico in terracotta policroma risalente al 1494, che rappresenta la Vergine con il Bambino; sulla destra Sant’Agostino, a sinistra un barbuto monaco od eremita che presenta alla Madonna un personaggio in abiti regali, inginocchiato in atto devoto. Sul pavimento vi è uno scudo con tre gigli dorati su fondo rosso; lo scudo rosso era l’arma dei Monferrato, mentre i tre gigli potrebbero essere stati concessi da Carlo VIII, re di Francia (il personaggio in abiti regali) in ricordo del suo passaggio in Piemonte in quell’anno.

Due pregevoli rilievi romanici raffiguranti l’Annunciazione ornano gli stipiti della finestra centrale dell’abside. Da una porta sulla destra si entra nel chiostro.

CHIOSTRO. Nel lato nord, per alcuni studiosi “già terza navata della chiesa”, si trovano i sepolcreti di importanti famiglie locali, probabilmente fra le fondatrici della canonica: i Rivalba e i Radicati. I capitelli sono variamente scolpiti con intrecci e fregi.

Nella prima arcata, nella lunetta sopra la porta, un affresco rappresenta la Madonna con il Bambino fra due angeli con i turiboli.

Nella seconda (sepolcreto dei Rivalba) è dipinto il più celebre affresco di Vezzolano, insigne esempio dell’arte piemontese del XIV secolo. Sulla volta su fondo azzurro erano dipinti i quattro dottori latini, dei quali si vede soltanto più san Gregorio Magno.

Nelle fasce degli archi si vedono santa Caterina e santa Margherita con sotto i ritratti di due devoti. La parte è divisa in quattro zone. In alto vi è la figura del Redentore assiso sopra l’iride e con intorno gli emblemi degli Evangelisti. Nella seconda una Natività; nella terza “l’incontro dei tre vivi e dei tre morti”, motivo pittorico allora di moda. Nella quarta zona, molto danneggiata, un personaggio giacente in toga rossa, sicuramente un individuo della famiglia dei Rivalba, signori di Castelnuovo e Moriondo. Nella terza arcata una Madonna seduta con Bambino. La presenza nella fascia superiore di alcuni scudi con l’aquila d’oro in campo nero indica l’esistenza qui del sepolcreto dei Radicati. Nella quarta, molto rovinata, un Cristo benedicente. Nella quinta di nuovo il Salvatore con gli emblemi degli Evangelisti. Sotto la Madonna con il Bambino e a destra il Battista che presenta un militare inginocchiato e a sinistra san Pietro con le chiavi.

In fondo a questo lato è dipinta una Crocifissione e sotto nuovamente un cavaliere con scudieri e cani. Sul lato est del chiostro si aprono due grandi saloni, di cui uno probabilmente adibito in origine a sala capitolare.

Informazioni:

Str. dell’Abbazia, tel. 011 9920607 ; e-mail infopoint@turismoincollina.it

Links:

www.vezzolano.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Vezzolano

Bibliografia:

SETTIA A.A., 1975, Santa Maria di Vezzolano, una fondazione signorile nell’età della riforma ecclesiastica, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino

MARCHISIO E., 1990, Abbazia di Vezzolano, Buttigliera.; ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

1 dicembre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

- ← Previous

- 1

- …

- 5

- 6