Provincia di Asti

Moransengo (AT) : Cappella di San Grato

Storia e descrizione del sito:

Il castello, di antica origine, fu radicalmente ristrutturato nel XVIII secolo, invece la Chiesa di San Grato presenta un’abside che risale al periodo romanico, anche se risulta difficile una datazione precisa. La facciata (portale, oculo) ha subito rimaneggiamenti succesivamente al XIV secolo, probabilmente nel XVIII.

Recentemente restaurata, la chiesa presenta all’interno resti di interessanti affreschi ed è diventata luogo di esposizione di opere di artisti contemporanei e sede di concerti.

Informazioni:

La chiesa è situata nel parco del castello ed è di proprietà privata. Comune tel. 0141 900223

Links:

http://www.comune.moransengo.at.it/

http://www.lacabalesta.it/testi/comuni/moransengo.html

Fonti:

Fotografia in alto dal sito www.lacabalesta.it; in basso dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

21 novembre 2011 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Montiglio Monferrato (AT) : Castello e cappella di Sant’Andrea

Storia del sito:

Il borgo di Montiglio nel medioevo fece parte del Comitato del Monferrato e dal 935 al 961 ne fu signore il marchese Berengario che sarebbe poi divenuto re d’Italia. Il castello si erge imponente su un’altura dominando le colline circostanti e a questa posizione probabilmente deve anche la sua denominazione (montellus). Nel 1164 Federico Barbarossa conferì a Guglielmo di Monferrato l’autorità sull’intera valle Versa e quindi l’alta signoria su Montiglio. Da questo momento in poi il borgo e il suo castello divennero teatro degli scontri tra il libero comune di Asti e il marchesato del Monferrato. La lunga guerra (1191-1206) tra le due fazioni si concluse con la vittoria degli astigiani ma il castello di Montiglio rimase al marchesato, e ne seguì le vicende fino alla sua annessione nel 1707, con la pace di Utrecht, ai possedimenti sabaudi. Nel 1305 il castello, originario del XII secolo, fu completamente distrutto e tutto il borgo venne ricostruito nel corso del XV secolo. In origine fu un fortilizio ed in seguito allargato per racchiudere edifici autonomi ognuno destinato ad una famiglia di nobili, riunitesi in un “consortile” rappresentante un’entità giuridica ed economica di maggiore rilevanza. Inizialmente organizzato su tre livelli e difeso da una robusta cinta muraria costruita nel 1481 per ordine del marchese Guglielmo VIII, il castello subì nel XVIII secolo notevoli interventi di ricostruzione: vennero costruiti uno scalone, un elegante salone a pianta ellittica detto “Sala della musica”, un terrazzo sovrastato da una torre e un portico che si apre sul giardino, dove si trova un labirinto disegnato con siepi di alloro e di bosso.

Nel 1869 viene rinnovato il titolo di marchese di Montiglio a Paolo Giovanni Della Rovere, condiviso con i Cocconito. Agli inizi del Novecento il castello fu messo in vendita e acquisito da Walter Levi che iniziò i primi lavori di ristrutturazione. Nel 1997 gli attuali proprietari continuarono i lavori di restauro.

Descrizione del sito:

Il CASTELLO è caratterizzato dalla torre a tre piani che poggia su tre ordini di terrazze e termina con un alto muro di cinta che circonda l’intero maniero. L’edificio oggi, a pianta lineare a “L” irregolare e allungata, è la parte residua di una struttura più complessa che originariamente aveva pianta a “U” e comprendeva un dongione al centro e un avancorpo che si espandeva davanti al ponte per sfruttare al meglio le caratteristiche difensive. I bastioni sono invece opera del XVI secolo.

Una porta ad arco acuto introduce alla “sala delle bifore e del camino”, costituita da due volte a crociera costolonate e archi ad ogiva; caratteristica di questa stanza sono le finestre a bifora strombate, ornate dalla tipica bicromia di cotto e arenaria con colonnine centrali in pietra, da cui è possibile ammirare il panorama delle colline monferrine. La “camera del marchese Borsarelli” presenta arredi d’epoca ed una teca con reperti medievali. La “biblioteca” un tempo custodiva il prezioso fondo archivistico, ora depositato nell’Archivio di Stato di Asti; la “sala della musica”, decorata con motivi neoclassici, fu così chiamata in memoria di Bonifacio I, grande mecenate, che ospitò a Montiglio il celebre trovatore Rambaldo di Vasqueiras. Per i sotterranei, sotterranei Montiglio.pdf

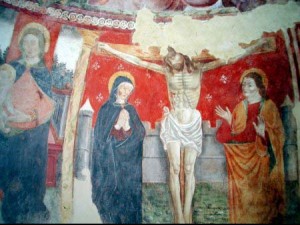

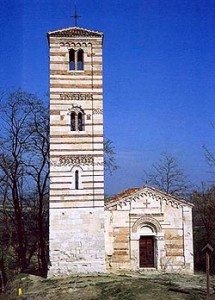

All’ interno del parco del castello sorge la trecentesca CAPPELLA DI SANT’ANDREA che contiene affreschi del “Maestro di Montiglio” (che lavorò anche a Vezzolano) risalenti al 1340 circa: non è nota la data di costruzione di questo edificio, né degli affreschi anche se un documento del 1349 attesta già l’esistenza della cappella. La muratura esterna della parte inferiore della facciata, a larghi conci, costituirebbe la base romanica della chiesa. La facciata dell’attuale ingresso è anonima, con file orizzontali di blocchi squadrati di arenaria nella parte bassa sino all’architrave della stretta porta d’ingresso; più in alto la muratura è costituita pressoché totalmente da mattoni in laterizio. Non sono presenti finestre o fregi. Il coronamento è semplice, e probabilmente frutto di una restaurazione. Si accede alla porta salendo una scala in pietra di 12 gradini. L’abside è rettangolare e presenta due lunghe monofore. Il lato sud presenta una grossa arcata nella zona absidale, poggiata su due colonne in arenaria e laterizio, che è chiusa da una moderna vetrata. Secondo recenti studi recenti si ipotizza che la chiesa fosse stata collegata direttamente al Castello e che l’ingresso in origine fosse proprio attraverso questo arco, mentre la odierna porta e la finestra che le era stata sovrapposta (rimangono tracce all’interno) furono aperte in epoca decisamente successiva, tagliando irreparabilmente il ciclo di affreschi trecenteschi. Si ipotizza che il corpo di fabbrica trecentesco in cui sono gli affreschi sia un’aggiunta o una modifica ad una costruzione preesistente.

Gli AFFRESCHI si susseguono in un andamento “a nastro continuo”, su due ordini, e rappresentano l’intera vita di Cristo. Nell’ordine superiore: l’Annunciazione e la Natività, quindi l’Adorazione dei Magi, un decoro, la strage degli Innocenti, la fuga in Egitto, infine Gesù che insegna nel Tempio. Nel secondo ordine: la Domenica delle Palme, l’Ultima Cena, il Tradimento di Giuda, il Processo, la Salita al Calvario, la Crocifissione, la Deposizione e la scena del “Noli me tangere” con il bellissimo profilo della Maddalena. Al di sotto del ciclo della Passione si snoda la raffigurazione di un velario di stoffa rossa, fissata a tratti alla parete mediante chiodi (decorazione ancora rintracciabile al di sotto della Crocifissione).

Il cattivo stato di conservazione degli affreschi è dovuto all’intonaco sovrapposto durante l’epidemia di peste del ‘600. La superficie delle pareti venne graffiata e martellata, così da far meglio aderire la calce e lì gli affreschi rimasero fino al 1931-3, quando per caso, l’allora marchese Ignazio Borsarelli di Rifreddo scoprì alcune parti delle antiche pitture. Il principale intervento di restauro ebbe inizio nel 1984. La pavimentazione absidale, rialzata rispetto al resto del pavimento, conserva, oltre ad un altare in pietra, le lapidi del marchese Borsarelli, del figlio Luigi e delle vittime della pestilenza. All’interno vi sono anche due semicolonne con capitelli scolpiti.

Informazioni:

Piazza Umberto I, 5 . Il castello e la cappella sono di proprietà privata. Tel. 0141 994907

Links:

http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=32846

Bibliografia:

Bordone R., Da Asti tutt’intorno, Torino, 1978

Mandrino R., Montiglio, nello spazio, nel tempo, nella storia, Asti, 1989

Fonti:

Fotografia in alto da http://www.monferrato.net; foto n° 2 dal sito del Comune; fotografie 3, 4, 5 GAT.

Data compilazione scheda:

08/01/2009 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Montiglio Monferrato (AT) : Castello di Rinco

Storia e descrizione del sito:

Rinco è una borgata con abitazioni antiche estremamente curate. Il castello duecentesco, che fu dei Conti Pallio di Rinco presenta una torre quadrata del X secolo. Il resto dell’edificio fu trasformato in residenza signorile nel XV secolo, fu in seguito dotata di un bel giardino e di sale affrescate nel XVII secolo.

Dopo il restauro, è stato suddiviso in varie proprietà immobiliari.

Informazioni:

In frazione Rinco, Via San Bartolomeo. Proprietà privata.

Link:

www.arcase.it

Fonti:

Fotografie tratte nel 2014 dal sito www.ilmonferrato.info.

Data compilazione scheda:

07 giugno 2010 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Montiglio Monferrato – Scandeluzza (AT) : Chiesa di Sant’Emiliano

Storia e descrizione del sito:

Vedi allegato SantEmiliano SCANDELUZZA tratto nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020, www.valleversa.it

Informazioni:

In frazione Scandeluzza, in una zona boschiva a nord-est dell’abitato. La chiesa è di proprietà privata.

>

Links:

http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=32847

Bibliografia:

DE STEFANO L. VERGANO L.,Chiese romaniche nella provincia di Asti,1960

PITTARELLO L., Le chiese romaniche delle campagne astigiane, 1984 – 2002

Fonti:

Fotografia tratta nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020, www.valleversa.it.

Data compilazione scheda:

7 giugno 2010 – aggiornam. luglio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Montiglio Monferrato – Scandeluzza (AT) : Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano

Storia del sito:

Il territorio di Scandeluzza appartenne al Marchesato del Monferrato successivamente fece parte del territorio di Montiglio. Dal 1999 con i comuni limitrofi di Colcavagno e Montiglio forma un unico comprensorio chiamato Montiglio Monferrato.

Nel 1298, nel registro delle chiese della diocesi di Vercelli veniva citata come la chiesa di Santo Stefano di “Caxio”, la quale era sottoposta alla chiesa di “Scandalucia”. L’abitato di Caxium sorgeva dove vi è l’attuale cimitero e venne abbandonato nel 1304, per volere dei signori di Montiglio e del Marchese del Monferrato che fecero trasferire gli abitanti nel nuovo abitato fortificato sorto intorno alla chiesa di Santa Maria di Scandeluzza. Nel 1348 venne nominata come San Sebastiano di Cazia, dipendente da Santa Maria di Scandeluzza.

Nel 1474 la chiesa venne inserita nella nuova diocesi di Casale. Nel 1584 il vescovo di Casale la citò come dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano, descrivendola come campestre e inserita nel cimitero. Due lapidi sulle pareti interne dicono che la chiesa fu edificata nel 427, consacrata nel 429 e restaurata nel 1676, cosa che si ripeté nel 1875 per volere di Edoardo Arborio Mella.

Descrizione del sito:

La pianta dell’edificio è rettangolare, con abside circolare; misura circa 10 metri di lunghezza per 5 di larghezza.

La facciata è a capanna, con un rosone sopra il portale ad arco a tutto sesto; due coppie di colonnine con capitelli sono ai lati della porta d’ingresso; varie croci decorano l’area del portale. Nella parete sud si nota un’altra porta con arco a sesto acuto, aperta successivamente e poi tamponata; un capitello scolpito a fogliami che è inserito nella parte alta del contrafforte che separa la parete dall’abside. Il lato nord, all’interno del cimitero, presenta murate sulla parete alcune lapidi funerarie nonché parti di archetti pensili monoblocco murati nel coronamento composto da mattoni.

L’abside: in blocchi di pietra alternati a mattoni, secondo lo stile romanico-monferrino, presenta il coronamento con una doppia serie di archetti pensili in laterizio poggiati su mensoline lavorate diversamente una dall’altra, più sopra una cornice di pietra scolpita a fogliami. Nel semicerchio absidale sono inserite due monofore.

All’interno dell’edificio il tetto è a vista, i travi che lo sorreggono sono decorati. Il catino absidale è affrescato con l’immagine di Cristo con s. Sebastiano e s. Fabiano. Si notano anche i simboli dei quattro evangelisti. In un documento del 1817 sta scritto che l’affresco venne dipinto da un certo De Pillis, ma non si fa menzione della data di esecuzione dell’opera. L’altare è in muratura stuccata ad imitazione del marmo.

Informazioni:

Nel Cimitero della frazione Scandeluzza. Info Comune tel. 0141 994008

Links:

http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=32845

Bibliografia:

Alessio G.P.; Cognasso P.; Fenoglio R.; Schiaffino P., Scandeluzza tra storia e memoria, Espansione Grafica Castell’Alfero AT, 2008

Fonti:

Dati tratti dalla pubblicazione edita dal Comune di Montiglio Monferrato.

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

8 giugno 2010 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mario Busatto – Gruppo Archeologico Torinese

Montiglio Monferrato – Colcavagno (AT) : Chiesa dei Santi Vittore e Corona

Storia del sito:

Già possesso del vescovo di Vercelli, fu l’antica parrocchia di Colcavagno (ora frazione di Montiglio Monferrato) con costruzione anteriore al mille: dai frammenti superstiti incorporati nella struttura si può far risalire al Rinascimento Carolingio. Questa fu ricostruita, forse nel XVIII secolo, usando il materiale della originaria costruzione romanica, costituito da blocchi di pietra ben squadrati e molti elementi di decorazione che furono incastonati qua e la nelle varie facciate esterne e nelle pareti interne durante la riedificazione.

Attualmente dell’antica struttura romanica originale se ne conserva solo qualche tratto e l’edificio appare in barocco piemontese. Dal 1826 al 1827 la chiesa fu interdetta per restauri. Nel 1851 e 1855 la chiesa fu restaurata dal medico Giovanni Anselmo Busto in memoria della figlia Matilde.

Descrizione del sito:

La pianta dell’edificio è rettangolare, con abside rettangolare; misura circa 13 m di lunghezza per 6 di larghezza; il campanile è assente, notevole è l’altezza. La slanciata facciata è a capanna, ai lati della porta d’ingresso ad arco a tutto sesto, due finestrelle con inferriata ed ad arco a tutto sesto anch’esse; sopra la porta d’ingresso molto in alto vi sono una finestra semicircolare; due decorazioni romaniche (nastro con animale e un motivo a scacchi). La parete sud conserva pochi elementi scolpiti romanici, mentre la parete nord ne è ricca: in essa si possono vedere frammenti di archetti pensili con animali, una testa umana scolpita, varie decorazioni floreali.

All’interno dell’edificio murate nelle pareti sud e nord varie belle decorazioni romaniche con simboli sacri.

Informazioni:

La chiesa si trova nel cimitero della frazione di Colcavagno. Info Comune tel. 0141 994008

Links:

http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=32848

Fonti:

Notizie e fotografie tratte nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2010, www.valleversa.it.

Data compilazione scheda:

12 novembre 2011 – aggiorn. luglio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Montiglio Monferrato (AT) : Chiesa di San Lorenzo.

Storia del sito:

La chiesa di San Lorenzo aveva nel Medioevo dignità plebana ed è menzionata per la prima volta in un elenco di pievi vercellesi, risalente al X secolo. La sua giurisdizione plebana si estendeva alla metà del trecento su numerose chiese dei dintorni. Verso il 1474 San Lorenzo fu staccata dalla diocesi di Vercelli e sottoposta alla nuova diocesi di Casale, allora istituita. Nel 1577 la chiesa appariva ormai cimiteriale e non più idonea alle funzioni parrocchiali, sicché il visitatore apostolico monsignor Ragazzoni ordinò che si costruisse una nuova chiesa, più ampia dell’antica. La nuova parrocchiale non era però ancora terminata nel 1584, al tempo della visita di monsignor Carlo Montiglio, mentre la vecchia pieve risultava parzialmente rovinata. All’inizio del Seicento la chiesa vecchia parrocchiale di San Lorenzo si presentava “tutta in volta in tre navi”; peraltro aveva “un sol altare mal in ordine e senza pietra sacrata”. L’edificio rimase senza coperture dal 1783 al 1788, situazione che con ogni probabilità ne causò la rovina quasi completa. Infatti nei documenti di fine Settecento si parla di ricostruzione di tutte le murature e coperture, abside centrale compresa. Si provvide inoltre a coprire con una volta a botte la navata centrale in sostituzione dell’originale soffitto a capriata. Le due navate laterali dell’antico edificio vennero ristrette e quindi vennero abbattute le absidiole esistenti in origine. La facciata venne completamente rifatta ex novo per adattarla al nuovo impianto costruttivo. Rimane da appurare se il materiale adottato in questi vasti interventi provenga tutto dalla chiesa stessa o da antiche costruzioni vicine alla chiesa di cui si è perso il ricordo. Duranti lavori di restauro effettuati tra il 1955 e il 1959, oltre a rafforzamenti delle strutture e al rifacimento delle coperture delle navate laterali, fu tra l’altro abbattuta e sostituita la facciata neoclassica.

Descrizione del sito:

L’impianto originale della chiesa doveva essere a pianta basilicale orientata, con tre navate e tre absidi. Ha subito profonde trasformazioni. Attualmente l’edificio (lunghezza m 15,50, larghezza interna m 8) ha un’unica abside centrale. La navata è fiancheggiata da sei cappelle a pianta semiesagonale e nella zona presbiteriale da due ambienti a pianta rettangolare, leggermente sporgenti dal perimetro della chiesa e costituenti una sorta di transetto. Vi sono un ingresso principale assiale in facciata e uno laterale nell’ambiente rettangolare meridionale. La muratura è in blocchi di pietra squadrata faccia a vista. Nell’abside invece è a fasce alterne in pietra e mattoni. La facciata, di recente costruzione, è del tipo a salienti. Nel prospetto sud la muratura perimetrale presenta tre monofore a doppia strombatura con arco a tutto sesto. L’arco ed i piedritti sono ricavati ciascuno in un unico blocco di pietra scolpito con un motivo a toro. Fra il piedritto e l’arco è inserito un blocco scolpito ad intrecci, che si estende per un tratto anche nella muratura circostante. Il coronamento della parete perimetrale è costituito da una semplice cornice in pietra. Il coronamento del cleristorio è costituito da una serie di archetti pensili intrecciati, con mensoline vagamente scolpite, sormontate da una cornice decorata a palmette e caulicoli. L’abside, delimitata agli estremi da larghe lesene che ne seguono la curvatura, è divisa in tre campiture da due lesene a sezione rettangolare. La muratura è a fasce alterne in pietra e mattoni. Nella campitura sud est e in quella nord est vi è una monofora a doppia strombatura con arco monolitico a tutto sesto. In ogni campitura quattro modiglioni reggono il coronamento: alcuni sono antropomorfi, altri hanno una forma che ricorda il tipo francese a copeaux. Nelle lesene di raccordo tra l’abside e la muratura della navata, inferiormente al coronamento, vi è una cornice decorata a “intreccio di vimini”. Il coronamento è costituito da due fasce di un corso di mattoni e pietra che racchiudono una serie di losanghe alternate in pietra e cotto, sovrastate da una cornice decorata a billettes. Il basamento è in pietra e mattoni con modanatura. Nel prospetto nord la muratura in pietra presenta qualche tratto di filare in mattoni. Come nella maggior parte delle chiese romaniche è il lato più disadorno, simbolicamente il lato della morte. Vi sono tre monofore a doppia strombatura con arco a tutto sesto monolitico. Il coronamento della muratura perimetrale è una semplice cornice in pietra. Il coronamento del cleristorio è ad archetti semplici monolitici su mensoline, sovrastati da una cornice decorata prevalentemente con un motivo a doppia treccia. All’interno le navate laterali sono state trasformate in cappelle nelle prime tre campate, le monofore che in esse si aprono hanno il blocco dell’arco monolitico decorato; nel tratto in muratura compreso fra gli archi della prima e della seconda cappella a nord si nota un breve tratto di fascia a “denti di lupo”, del tipo a triangoli rettangoli. Nella quarta campata sono stati ricavati i bracci di una sorta di transetto. La fila dei pilastri cruciformi a nord presenta verso la navata centrale delle semicolonne, mentre la fila a sud larghe e piatte lesene. I capitelli di alto valore plastico e decorativo sono visibili solo da tre lati in quanto il quarto è inglobato nella muratura delle cappelle. I mostri e gli animali scolpiti come in tutta l’iconografia medievale avevano un contenuto simbolico, erano allusivi a vizi e virtù e avevano lo scopo di indurre alla meditazione il credente. Tutte le arcate longitudinali hanno una doppia ghiera di cui quella più interna talvolta è modanata e sono incorniciate da una fascia a billettes. Il pavimento è in battuto di cemento. L’altare è in pietra di recente costruzione. Incorporata nel muro della seconda cappella del lato nord si nota una pietra tombale, scoperta dal professor Olimpio Musso, che così la interpreta “SAHSMAR (H)IC QUI(E)SI(T) IN (PACEM)”. Durante recenti lavori di restauro è stata scoperta una nuova lapide mortuaria che cita “ANIBAL CO(niux)” posta probabilmente dalla moglie a ricordo del marito.

Informazioni:

La chiesa si trova in zona collinare a circa 600 m, in direzione sud – est, dall’abitato di Montiglio, a 260 metri s.l.m., sul costone ovest della Valle Versa. È collocata nell’area cimiteriale. Agenzia Turistica Montiglio Monferrato, tel. e fax 0141 994006, e-mail: info@montigliom.at.it

Links:

http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=32844

http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Lorenzo_%28Montiglio_Monferrato%29

Bibliografia:

Le chiese romaniche delle campagne astigiane a cura di Liliana Pittarello, Asti 1984, pp. 235-238

S. CASARTELLI, Quattro chiese benedettine del XII secolo in Monferrato, in “Atti del X congresso di storia dell’architettura, Torino 1957” Roma, pp. 309-330

F. CIRAVEGNA, Curiosità e leggende della pieve di San Lorenzo, dattiloscritto in loco

Fonti:

Fotografie 1, 2 da Wikipedia; foto 3 e 4 GAT.

Data compilazione scheda:

18 maggio 2002 – aggiornam. luglio 2014 – aprile 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Montemagno (AT) : Castello, resti della chiesa di San Vittore, Chiesa di Santa Maria della Cava

Storia dei siti:

CASTELLO

Nel 1164 Federico Barbarossa confermò i diritti di Guglielmo IV Marchese del Monferrato sui territori posseduti, compreso Montemagno. Nel 1342 il castello di Montemagno venne ceduto ad un consorzio gentilizio: i Turco paiono essere i più significativi. Nel 1435 i Monferrato giurarono fedeltà ai Duchi di Savoia. Fra XIII e XIV secolo il castello fu ampliato. Dopo guerre e alterne vicende, nel 1519 il castello entrò in possesso di Francesca della Cerda. Il feudo di Montemagno nel 1610 fu di Evasio Ardizzi, ceduto poi al mercante di sete di Casale Giovanni Gallone e da questi venduto nel 1669 ai Callori di Vignale che nel 1721 eseguirono grandi restauri del maniero. Il feudo passò quindi per via dinastica a Ottavio Grisella. Francesco Maria Grisella fu l’ultimo signore feudale di Montemagno. In tempi più recenti il castello è stato di proprietà degli Avogadro della Motta, dei Sanseverino, dei Cavalchini Garofoli e ora appartiene ai Calvi di Bergolo.

CHIESA DI SAN VITTORE E CORONA

Risale al secolo XI. Citata nel 1345, quando dipendeva, con le altre chiese del paese, dalla pieve di Grana. Nel 1568, unita alla chiesa di San Cipriano, costituiva una parrocchia. Nel 1584, però, San Vittore era già in stato di abbandono ed era stata sostituita, per il culto, dalla nuova parrocchiale di Santa Maria. Restaurata nel 1707, San Vittore tornò a funzionare per tutto il XVIII secolo per poi essere nuovamente abbandonata e andare in rovina. Recentemente restaurata.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CAVA

Nel registro diocesano di Asti appare elencata la Chiesa di “S. Maria di Betlemme in posse Montis Magni”. La chiesa è identificabile con la cappella di “S. Maria de Hospitali, in aralibus dicti loci”, in stato di abbandono e non più officiata anche se consacrata nel 1569. La successiva visita apostolica del Vescovo di Casale nel 1577 conferma che la cappella possiede un ospitale di Santa Maria, appartenente però al Sovrano Militare Ordine di Malta. La chiesa si chiamò definitivamente Santa Maria della Cava, sovrapponendosi a quello di Santa Maria di Betlemme. Il predicato della Cava deriva dall’antica strada romana sprofondata, incavata per mancanza di manutenzione. Infatti l’area dell’attuale Comune di Montemagno è costellata di borghi e ville romani e lo stesso toponimo del capoluogo ne rivela l’origine romana.

Descrizione dei siti:

CASTELLO L’antichissimo castello ha una pianta irregolare che fa da chiusura ad una corte ellittica. La sua facciata presenta due serie di finestrelle ogivali a ghiere rientranti ed è ornata da due torri laterali e da cinque balconcini in pietra e altre finestre ad arco in conci bicromi e a sesto acuto. Sulla cornice di coronamento ad archetti pensili e losanghe vi è la merlatura ghibellina. Agli angoli si trovano due corpi merlati anch’essi. La facciata è caratterizzata anche da un corpo più basso con quattro finestre ogivali su due piani. Da questa parte vi è la stradina in salita che porta al “dongione”. Presenta anche un blocco con portale barocco. Possiede anche dei sotterranei che costituivano le carceri, ed un’ampia sala, l'”Aula del Senato”.

CHIESA DI SAN VITTORE Ormai rimane solo il campanile e l’abside. Il campanile, piccolo e a pianta quadrata, con una bifora all’ultimo piano, è impostato sull’abside che presenta archetti e tre monofore. La muratura esterna alterna pietra e laterizi con la struttura a fasce, tipica dell’astigiano.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CAVA Nell’abside conserva AFFRESCHI datati 1491, tra di essi una Crocifissione con le figure di Maria e san Giovanni, una Madonna in trono con Bambino, figure di Santi.

Informazioni:

Il CASTELLO si trova nella parte alta dell’abitato, Via Castello. Di proprietà privata.

I resti della CHIESA ROMANICA DI SAN VITTORE sono a circa mezzo km. dal paese, su una collinetta in prossimità del cimitero.

La CHESA DI SANTA MARIA DELLA CAVA sorge ai confini del paese.

Link:

http://www.comune.montemagno.at.it/

Bibliografia:

R. BORDONE, Il castello di Montemagno, in ID., Andar per castelli. Da Asti tutto intorno, Torino, 1976, e ora in Montemagno tra arte e storia, pp. 13-20

Fonti:

Fotografia in alto da wikipedia; in basso dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

13 novembre 2011 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Montechiaro (AT) : Chiesa dei Santi Nazario e Celso

Storia del sito:

Nel 1159 veniva citato dal Barbarossa il fatto che la chiesa parrocchiale dell’abitato di Mairano, pur essendo vicinissima alla pieve di Pisenzana, dipendeva dal monastero della Torre Rossa di Asti, il quale a sua volta era alle dipendenze dell’abbazia di San Benigno di Fruttuaria. Nel 1200 con la fondazione di Montechiaro gli abitanti di Mairano si trasferirono nel nuovo abitato. Nel 1265 papa Clemente IV ne conferma la dipendenza dall’abbazia di Fruttuaria. Nel 1345 nel registro della diocesi di Asti San Nazario è fuori dalla giurisdizione del vescovo astigiano grazie alla sua dipendenza da San Secondo dell’abbazia della Torre Rossa. Nel 1585 la chiesa è descritta in cattive condizioni per cui vi si celebrava raramente. Nel 1752 viene tolto il titolo di parrocchiale. Nel 1838 è ancora attestata in pessime condizioni. Nel 1845 il vescovo di Asti, visto il cattivo stato dell’edificio, ordinò che non vi si celebrasse e che venisse restaurata. Nel 1849 terminarono i lavori di restauro, iniziati due anni prima, che videro l’abbattimento e la riedificazione parziale della chiesa. Per finanziare i restauri si ricorse ad una sottoscrizione ed a due lotterie. Durante questi lavori la sola facciata rimase originale, mentre la chiesa fu smontata per intero e le pietre vennero numerate per ricostruirla come in originale. Alla fine la chiesa risultò però di dimensioni minori. Nel 1909, 1929 e 1982 vennero compiuti lavori di restauro e di consolidamento delle fondamenta.

Descrizione del sito:

La pianta dell’edificio è ad aula orientata con pianta rettangolare ed abside semicircolare; il campanile è a base quadrata con lati di poco più di 4 metri ed ha un’altezza di 20 metri circa. La facciata è a capanna con fasce orizzontali alterne di pietra e laterizi, con coronamento ad archetti pensili appoggiati a mensoline decorate; più in alto ha una cornice scolpita. Il portale con arco a tutto sesto ha la cornice con doppio motivo ornamentale: all’interno è scolpito un cordone ornato a nastri intrecciati, mentre la cornice esterna presenta due fasce, l’una decorata secondo un motivo a cornucopie, l’altra con un intarsio bicolore a «denti di lupo» in pietra e cotto, racchiusa da un filare di laterizi. Sullo stipite destro della porta d’ingresso vi è una scultura zoomorfa. Sopra l’arco del portale vi è una croce in laterizio, con in basso una cornice scolpita a palmette, ed ai fianchi due colonnine con capitelli. La parete sud ha la muratura di blocchi squadrati d’arenaria intervallati orizzontalmente da sottili file di mattoni. Il coronamento è in pietra con archetti pensili poggianti su mensoline lavorate, con più in alto una cornice scolpita a doppio intreccio. In questo fianco sono inserite tre monofore monolitiche con arco a tutto sesto. L’abside semicircolare è in mattoni e blocchi di arenaria alternati. Il coronamento presenta archetti pensili poggiati su mensoline in laterizio e sopra una cornice liscia in pietra. Le aperture sono costituite da tre monofore monolitiche senza motivi ornamentali, con arco a tutto sesto. Anche la muratura della parete nord è simile alla sud. Il coronamento è in pietra con una cornice sorretta da mensoline scolpite. Vi è una sola monofora con arco a tutto sesto monolitico scolpito con motivi geometrici e con un animale mostruoso che si morde la coda. L’interno ha subito vari restauri ed è in parte dovuto al rifacimento ottocentesco. Il campanile è a quattro piani, ha la muratura di arenaria, dal primo piano alternata a sottili fasce di laterizio, che man mano che si sale diventano più estese. Sul lato est a pianterreno vi è una porta d’ingresso con arco a tutto sesto. Al secondo piano vi è una stretta monofora solo sui lati est ed ovest, appena sopra questa vi è una cornice con il motivo a scacchi che si ripete per tutto il perimetro del campanile. Al terzo vi è una bifora sui lati est, sud ed ovest, mentre su quello nord ve n’è rimasta solo una traccia. Le finestre sono tamponate in mattoni e mancano di colonnine e capitello. Al quarto piano vi è una bifora su ciascun lato. A partire dal secondo, fra un piano e l’altro vi è una cornice orizzontale realizzata in pietra e laterizio di archetti pensili, talvolta intrecciati, poggiati su mensoline scolpite e più sopra un nastro con motivo a denti di sega, fra due corsi di mattoni.

Informazioni:

La chiesa si erge isolata, in zona collinare, a circa 2 Km dal paese di Montechiaro (AT), percorrendo la strada provinciale 2 , sulle pendici del bric san Nazario, in località Castel Mairano. La strada inghiaiata che vi conduce è interdetta al transito, occorre quindi lasciare l’auto ai bordi della strada asfaltata. Info Comune tel. 0136 999136

Links:

https://www.chieseromaniche.it/Schede/153_SANTI_NAZARIO_E_CELSO_MONTECHIARO_D_ASTI.htm#home

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Nazario_e_Celso_(Montechiaro_d%27Asti)

Bibliografia:

PITTARELLO L. (a cura di), 1984, Le chiese romaniche delle campagne astigiane, Asti, pp. 119-125

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; fotografie in basso GAT

Data compilazione scheda:

9 dicembre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Montechiaro (AT) : Chiesa di S. Maria Assunta in Pisenzana e Chiesa di San Bartolomeo

Storia e descrizione dei siti:

PIEVE DI PISENZANA Nel 907 venne citata da papa Sergio III come pieve dell’abitato di Pisenzana con la dedicazione a S. Maria Madre di Dio. L’edificio è molto antico (X secolo) forse protoromanico nella parte inferiore ove lo spazio curvo è ritmato da paraste che ricordano la tradizione bizantina tramandata e prolungata dalla primitiva architettura romanica.

Nel 1808 la chiesa era diroccata e fu riedificata dandole le attuali dimensioni (pianta rettangolare di circa 6 metri 4,5), ma fu conservato l’abside originario. Nel 1838 l’edificio necessitava di piccole riparazioni. La zona circostante fu cimitero fino al 1894. Nel 1954 la chiesa fu restaurata consistentemente, in particolare la facciata.

L’abside semicircolare è in mattoni; il coronamento in laterizio presenta degli archetti pensili che passano sopra le paraste senza avere alcun riferimento con esse. Questo cornicione conserva le caratteristiche del romanico astigiano con peducci sagomati e ornati di graffiti antropomorfi e decorazioni geometriche a sostegno degli archetti pensili e una ornamentazione in laterizio a forma romboidale per alleggerire il manufatto. Si vedono due monofore, tamponate all’interno, con arco a tutto sesto ricavato da un monolite. La muratura delle pareti è composta da blocchi di pietra squadrati, soprattutto nella parte bassa, e mattoni, disordinatamente alternati.

CHIESA di SAN BARTOLOMEO La chiesa si trova in Montechiaro e risale al sec. XIV: lo denunciano gli archi ogivali visibili nella parete nord e i contrafforti che ancora ornano i muri laterali esterni. Oltre gli archi medievali, in un recente intervento sono state messe in luce le tracce degli antichi pilastri cilindrici che dividevano la chiesa in tre navate, e alcuni saggi di zoccolature che ornano i muri perimetrali. Dietro alcuni quadri della Via Crucis vi sono alcuni reperti della decorazione medievale, che probabilmente si estendeva a tutte le pareti, con raffigurazioni di episodi biblici.

Informazioni:

Il borgo con la pieve di Pisenzana dista poco meno di un chilometro a nord del colle dove sorge ora il paese. Via San Sebastiano. Info Comune tel. 0141 999136

Chiesa di San Bartolomeo:

Links:

http://www.comune.montechiarodasti.at.it/Home/Guida-al-paese?IDCat=4440<

Fonti:

Fotografia dai siti, non più esistenti nel 2020, in alto da http://www.astinternational.it e in basso da www.valleversa.it.

Ultima in basso dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

21 novembre 2011 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese