Provincia di Torino

Traversella (TO) : “Sentiero delle Anime”

Storia del sito:

Il “Sentiero Delle Anime”, Santér dij Anime, è così denominato per le leggende sul transito delle anime dei defunti. Nel 1971 erano state descritte 7 rocce incise, salite a 12 nella documentazione del GRCM, nella quale sono state contate 136 figure (coppelle, croci, figure antropomorfe ecc.).

Descrizione del sito:

Tra le più interessanti rocce:

A) ROCH ED TONI, quota 1093. La superficie, inclinata in senso contrario al versante, denota spaccature e stacchi da gelo. E’ situata in un punto particolarmente panoramico verso il torrente di fondovalle, poco a valle del sentiero. La parte incisa è larga 2.30 m, mentre l’intera superficie è larga 13 metri e presenta 2 croci; 1 antropomorfo schematico a braccia abbassate; 1 antropomorfo femminile schematico con gambe divaricate; la scritta, ovviamente recente, “toni”. Tutte le incisioni sembrano ripassate e hanno scarsa profondità. Al margine destro é stata rilevata (non inserita nel pannello illustrativo) una figura femminile con coppellina tra le gambe e piedi divaricati.

B) TRAUNT, quota 1141. Sperone roccioso fortemente aggettante e panoramico. Il gruppo è situato pochi m a valle del sentiero in corrispondenza di un costone, dove si apre un limitato spazio piano (terrazzo naturale). Sono presenti 16 croci; 2 lettere o cerchi (nel settore indicato con B); 1 antropomorfo asessuato; 6 piccole coppelle. La superficie è divisa in 4 settori, con predominanza di croci di varia forma (greche, latine, pomate e ricrociate). Incisioni relativamente poco profonde, che lasciano in alcuni casi intravedere colpi da strumento metallico. Sezioni arrotondate, larghe soprattutto nel settore C. Il settore D è sostanzialmente diverso, con croci più piccole ed estremità arrotondate.

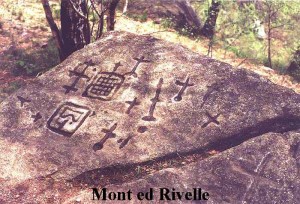

C) MONT ED RIVELLE, quota 1180. Il masso si presenta come un grosso parallelepipedo la cui superficie superiore assume la forma di un trapezio suddiviso in quattro sezioni da profonde fenditure. Si possono individuare 15 croci a braccia quasi uguali; 1 segno confinario; 1 quadrato reticolato; 1 griglia; 1 antropomorfo femminile. Il settore destro ospita quasi unicamente grandi croci. Il settore sinistro, più riccamente inciso, oltre a numerose croci presenta due interessanti quadrati reticolati, unici in zona. Il primo racchiude un simbolo balestriforme evidenziato da quattro tratti a d angolo ben pronunciati, il secondo una griglia che forma sedici caselle su quattro file regolari. Una probabile figura antropomorfa a braccia aperte e gambe a triangolo e coppellina tra le gambe è giustapposta al reticolo grigliato. L’antropomorfo (dimensioni 21×12 cm) è marginalmente sottoposto alla griglia superiore.

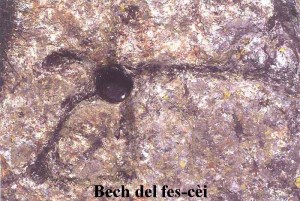

D) BECH DEL FES-CÈI, quota 1420. Sito particolarmente suggestivo, sia per la panoramicità che per la posizione aggettante. La superficie incisa si divide in tre blocchi poligonali (A 140×70 cm, B 160×100, C 190×120) tutti orientati in contropendenza. Chi li fronteggia guarda a sud ovest. Roccia spaccata a lastre dall’azione del gelo. Di fronte alla roccia un piccolo terrazzo naturale. Sia la roccia che la posizione sembrano particolarmente adatti a confermare l’ipotesi cultuale delle rocce coppellate. Sulla roccia si possono identificare 6 coppelline allineate ad angolo retto (sett. A), 3 coppelle svasate, 1 reticolo di canaletti (sett. B), 1 croce latina. Al centro si nota una profondoa coppella (diam. 7.5 cm prof. 6) nella quale convergono e dalla quale si dipartono 5 canaletti. L’intero reticolo ha uno sviluppo massimo di 60×40 cm. Le pareti quasi verticali della coppella fanno pensare a un’esecuzione tramite strumento metallico.

E) PIANI DI CAPPIA, quota 1340. Il masso ha forma di un triangolo isoscele. Punta sbozzata. Potrebbe essere stato precedentemente eretto come stele. Sulla base si notano tracce di sbozzatura. L’unica figura è costituita da un antropomorfo, orientato verso il costone a est del Colle Loetto, giace al limitare del pianoro erboso; è schematico a braccia aperte, gambe divaricate-arcuate, piedi all’infuori. Sesso staccato dal corpo costituito da una coppellina allungata. La sezione è non troppo svasata, il solco è largo 18 mm. Altezza cm 35, apertura gambe cm 24, apertura braccia cm 21. Sul fondo della testa sembra di poter riconoscere colpi di picchiettatura a 2-3 mm di diametro, in alcuni casi con segni di rotazione e probabile utilizzo di punteruolo metallico.

Informazioni:

Il “Sentiero” è un itinerario attrezzato sul cui percorso si incontra una dozzina di rocce con incisioni; parte da Traversella e raggiunge in circa 2 ore e 30, senza tener conto delle soste per studiare le incisioni, l’abitato di Piani di Cappia, superando un dislivello di quasi 600 m. La Comunità Montana Valchiusella ha collocato lungo il percorso dei pannelli illustrativi numerati, che riportano il rilievo schematico delle incisioni, la distanza che separa dalle incisioni successive, la posizione dei petroglifi dal pannello, l’altitudine e il nome popolare delle varie rocce.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar12.htm- roccia A

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar13.htm-roccia B

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar14.ht-roccia C

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar15.htm-roccia D

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar16.htm-roccia E

http://www.inalto.org/relazioni/escursionismo/sentiero_delle_anime ( per un dettaglio dell’intinerario)

Bibliografia:

BBOVIS; PETITTI, Valchiusella archeologica, Soc. Accad. di storia e Arte Canavesana, Ivrea TO, 1971

CAMETTI G. M., Il sentiero delle Anime, in Sui Sentieri dell’Arte Rupestre, CDA, Torino, 1995

FERRERO I., Passeggiate archeologiche in Canadese ed in Valle d’Aosta. Cossavella Editore ,1994

RICCHIARDI P. (a cura di ) su note di B.Bovis e R. Petitti, Incisioni rupestri nella Valchiusella, da Arte Rupestre nelle Alpi Occidentali, Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, C.A.I. Torino 1987

Fonti:

Notizie e fotografie sono state tratte dal sito ww.rupestre.net, sopra indicato.

Cartina da http://www.traversella.net/npasseggiate.html

Data compilazione scheda:

18/07/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Traversella (TO) : “Pera dij Cros”

Storia del sito:

La pera dij Cros, la “pietra delle croci” in accezione dialettale, fu studiata da Rossi – Micheletta nel 1980: l’intera superficie fu ripulita e furono svuotate dalla terra le fessure della roccia, all’interno di una delle quali fu rinvenuto un frammento di ceramica protostorica. Nel 1995 un capitolo curato da G. M. Cametti del volume “Sui Sentieri dell’Arte Rupestre” viene dedicato alla Pera dij Cros e al non lontano Sentiero delle Anime; infine nel 1996 il Gruppo Ricerche Cultura Montana (GRCM) ha effettuato un nuovo rilievo integrale della superficie incisa, siglata, come CHL-PCR1.

La presenza di figure antropomorfe sulla pera dij Cross, avvalora l’attribuzione preistorica, articolata nella possibile alternativa tra età del Rame e un arco cronologico Bronzo Recente-Prima età del Ferro; la presenza di croci è pienamente compatibile con una fase storica di cristianizzazione del masso medesimo. L’idea che ne risulta è quella di un complesso omogeneo ma non completamente unitario, probabilmente suddiviso in vari gruppi di poche unità, che possono forse corrispondere a fasi incisorie ripetute ma non troppo distanti.

Descrizione del sito:

È uno gneiss micascisto con vene di quarzo e roccia verde, delle dimensioni di 1230 x 1000 cm circa, di forma ovale, con evidenti larghe strie glaciali in senso nord-sud (direzione valle). Al di sotto del grande masso si apre un piccolo riparo. Le incisioni, concentrate lungo fascia mediana superiore ed orientate lungo l’asse maggiore che punta verso la cascata e le cime sovrastanti, sono state sottoposte a ripetute gessature e graffiti vandalici. I petroglifi sono ben visibili solo con luce radente.

Le incisioni sono: 2 antropomorfi schematici a braccia abbassate; 35 antropomorfi. schematici a braccia orizzontali e gambe a triangolo; 3 antropomorfi schematici a braccia levate; 3 coppelle isolate; 17 antropomorfi incompleti; 8 cruciformi a braccia uguali; 4 cruciformi a braccia diseguali; 42 segmenti o pseudo-coppelle inclassificabili; 29 colpi di incisione a strumento metallico.

Informazioni:

La pera dij Cross (o Crus), è un masso isolato che emerge dal versante orografico destro del Vallone di Dondogna in Valchiusella a 1620 m s.m. dall’abitato della frazione di Fondo, per un sentiero che, con 530 m di dislivello, arriva alla roccia.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/2/crosart.htm

http://www.rupestre.net/archiv/2/ar17.htm (e pagine seguenti)

Bibliografia:

BOVIS B.; PETITTI R., Valchiusella Archeologica, Ivrea, 1971

ROSSI M., Incisioni rupestri in alta Valchiusella: metodologia della ricerca e storicizzazione dei reperti. In: Bulletin d’Etudes prehistoriques et archéologiques Alpines, vol. III-IV, Aosta, 1992-93

ARCÀ A.; FOSSATI A.; MARCHI E., Le figure antropomorfe preistoriche della Pera dij Cros in Valchiusella e dell’arco alpino occidentale: metodi di rilevamento e considerazioni stilistiche, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Archeologia e Arte in Canavese, 1998

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

17/07/2007 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Torre Pellice (TO) : Museo storico Valdese

Storia del Museo:

Il museo di Torre Pellice è il capofila dell’intero Sistema museale eco-storico delle Valli valdesi che comprende una decina di musei e alcuni luoghi simbolo della storia valdese. Nel 1889, in occasione delle celebrazioni del bicentenario del “Glorioso Rimpatrio” dei valdesi dall’esilio svizzero, fu inaugurato il Musée Vaudoise, destinato alla conservazione del patrimonio e della memoria culturale valdese, sistemato originariamente negli ampi locali al secondo piano della Casa Valdese che ospita l’aula sinodale e gli uffici della Tavola Valdese. Quattro anni più tardi la gestione del Museo fu affidata alla Société d’Histoire Vaudoise. Nel 1939 in occasione del 250° anniversario del Rimpatrio il Museo venne trasferito in uno stabile di proprietà della Tavola valdese. Seguono nel corso degli anni numerosi ampliamenti e ristrutturazioni, fino al 1989, quando, nel III centenario del “Rimpatrio” la Società di Studi Valdesi e la Tavola valdese diedero vita alla Fondazione Centro Culturale Valdese con lo scopo di conservare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario, archivistico e museale valdese.

Il Museo fu trasferito nell’attuale sede dell’ex convitto valdese costruito nel 1922 e che alla fine degli anni Settanta aveva cessato la sua attività.

Descrizione delle collezioni:

Il museo è suddiviso in una parte storica, che presenta la storia dei valdesi a partire dalle origini (1170 circa) ai giorni nostri, e una etnografica, in cui sono ricostruiti ambienti tipici della vita quotidiana della fine del 1800 nelle valli valdesi.

Il Museo conserva alcuni reperti archeologici ritrovati nella zona dalla fine dell’Ottocento: una lama in selce, tre asce neolitiche in pietra, un ciottolo-pendaglio, una collana, una piccola stele da Miandassa di Villar Perosa con una figura antropomorfa dalla testa semicircolare e il corpo romboidale, di probabile età neolitica.

Nel Museo è esposta la collezione, donata nel 1995 dal marchese Ippolito, di oltre 200 reperti archeologici provenienti dall’area mediterranea: ceramiche greche a figure rose e nere (VI-III sec a. C.); vasi dipinti di produzione romana e italica, bronzi e oreficerie, statuette e scarabei dell’antico Egitto e reperti del Vicino Oriente; un piccolo numero di reperti precolombiani e oggetti di epoca medievale.

Informazioni:

Tel. 0121 932179; e-mail: il.barba@fondazionevaldese.org

Links:

http://www.fondazionevaldese.org

Bibliografia:

MANDOLESI A, Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Antichità e arti Subalpine e Fondazione CRT, Torino, 2007

Fonti:

Notizie e fotografia tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

27/06/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Torre Canavese (TO) : Torre del ricetto e Chiesa di San Giovanni Evangelista

Storia e descrizione del sito:

Il paese è citato per la prima volta in un documento del secolo XI dove compare col nome di Turre Canepitii; a quel tempo esso già apparteneva al feudo dei conti di San Martino. Si è ben conservata la trecentesca TORRE DEL RICETTO, a pianta quadrangolare, con la porta che consentiva di accedere alla parte fortificata attorno al castello destinata alla custodia dei beni della comunità ed alla difesa in caso di attacco nemico.

L’attuale parrocchiale di Torre Canavese è dedicata a San Giovanni Evangelista e fu costruita nei primi decenni del Cinquecento su una cappella preesistente intitolata alla Madonna delle Grazie e di proprietà della famiglia Antonioni-Stria, eretta nel 1425: essa comprendeva unicamente la navata di sinistra, ancora oggi più larga dell’altra.

Nel corso di restauri nel 2007 sono emersi AFFRESCHI quattrocenteschi (che presentano somiglianze stilistiche con quelli scoperti nel 2008 a Issiglio).

Informazioni:

Comune, tel. 0124 501070. La Torre è all’inizio di Vicolo San Martino. Parrocchia, Piazza della Chiesa, tel. 0124 428682

Link:

http://www.torrecanavese.piemonte.it/ev/images/03-SanGiovanniEvangelista.htm

Fonti:

Fotografia in alto da http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Canavese; in basso da www.aristea-restauri.com

Data compilazione scheda:

30 dicembre 2012 -aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Torre canavese (TO) : Cappella di San Martino

Storia del sito:

Il castello di Torre canavese, nella parte più antica, risale al 998. La data della costruzione della cappella del castello, intitolata a san Martino di Tours, è collocabile intorno al 1100-1150, anni durante i quali si consolida in Torre il potere dei signori de la Turre prima e dei San Martino poi. Essa fu menzionata nel 1329, poi nel Liber decimarum (1368) come Ecclesia Castri Turris e nel 1464. La visita pastorale di Monsignor Ottavio Asinari del 1647 la cita come “Capella in castro Turris… privata verius quam publica est dicenda” (la cappella nel castello di Torre è da definire più privata che pubblica), perché si trova dentro il castello e per entrarvi bisogna passare negli appartamenti.

Nel corso dei secoli sono state apportate notevoli modifiche alla struttura originaria dell’edificio; ultima quella del 1905, con la creazione di una nuova facciata neogotica ed il suo avanzamento che ha comportato un aumento della lunghezza della navata unica. In essa, al di sotto di una lunetta di vago sapore liberty, l’apertura di un portale consente l’accesso anche dall’esterno dell’edificio principale del Castello. Altri lavori di decorazione vennero intrapresi nel 1968 dal nuovo proprietario.

La cappella conserva tracce di affreschi del XIV secolo.

Descrizione del sito:

Nonostante i rifacimenti, è ancora ben visibile la romanicità di tutto l’impianto; l’interno luminoso e ben arredato conserva due frammenti di AFFRESCHI: il primo presenta una Madonna allattante; il secondo una santa dai lunghi capelli castani che le scendono dietro le spalle. In origine facevano parte di un’unica figurazione che si stendeva sul muro destro della navata; nella zona alta dei due frammenti continua, infatti, una decorazione che finge delle travi aggettanti. Le figure sono condotte secondo uno schema ancora trecentesco.

Nella piccola sacrestia annessa si trova un’acquasantiera in pietra ollare, di fattura trecentesca. Nel pavimento, una pietra tombale portante inciso lo stemma della casata dei San Martino, dà accesso ad una sottostante cripta, sepolcro dei signori del Castello.

Informazioni:

La cappella si trova nel parco del Castello di Torre Canavese, di proprietà privata. Il Castello ospita la galleria d’arte e di antiquariato di Marco Datrino, tel. 0124 501071. Comune, tel. 0124 501070

Links:

https://castellodatrino.it/

http://www.torrecanavese.piemonte.it/hh/index.php

Bibliografia:

A. MORETTO, Indagine aperta sugli affreschi del Canavese, Saluzzo,To, 1973.

R. BRUNETTO, Torre Canavese: storia e vita quotidiana di un borgo millenario, Ferraro, Ivrea TO, 1997

Fonti:

Immagini dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

27/11/2006 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Torre dei Rotari, torre del Parlamento, borghi medievali

Storia e descrizione dei siti:

TORRE DEI ROTARI (Sec. XIV), sita in Piazza Bartolomei risale al sec. XIV; fu innalzata a scopo di difesa e di vedetta dalla famiglia Rotari oriunda di Asti. Questo edificio, che doveva essere molto imponente, è in muratura, a pianta quadrata e delle strutture medioevali conserva alcune monofore e archetti pensili sotto la merlatura molto deteriorata.

CASA DE’ BARTOLOMEI: nella via omonima. Qui nacque Arrigo De’ Bartolomei, uno dei più importanti giureconsulti medievali, citato da Dante nel XII canto del Paradiso. Presenta un loggiato in seguito tamponato; inoltre l’edificio non è in buone condizioni.

TORRE DEL PARLAMENTO: si trova nel cuore commerciale della vecchia Susa, in un angolo dell’attuale via Francesco Rolando. È una torre massiccia e robusta, ora un po’ degradata, ma si possono ancora notare due serie di archetti pensili, una monofora e, sulla sommità, dei merli.

Il BORGO DEI NOBILI (Sec. XIII) si trova fuori dalle antiche mura. Era in gran parte abitato dalla nobiltà giunta a Susa al seguito dei Savoia. Sulle facciate delle case sono ancora visibili elementi romanici e gotici.

Il BORGO TRADUERIVI (Sec. XIII) era situato fuori dalle mura urbane, a sud est della città, fra due rivi, Scaglione e Corrant. Conserva tutt’oggi un aspetto medioevale testimoniato dalla presenza di due castelli e di un ricetto risalenti al 1300, quando il borgo era feudo delle Famiglie Ancisa e De Bartolomei. Nella borgata Colombera si trovano ancora tracce di un palazzo con torre merlata, residenza delle famiglie citate.

Informazioni:

Gli edifici sono nel centro storico. A.T.L. Montagne Doc, tel. 0122 622447

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=1703

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=1705

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=6634

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

18/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Terme Graziane (acquedotto romano)

Storia e descrizione del sito:

Con il nome “Terme Graziane” si è soliti indicare non le terme vere e proprie ma ciò che resta dell’acquedotto che le riforniva, venuto alla luce solamente nel 1834. Il termine deriva da un’epigrafe, rinvenuta a Susa ed ora perduta, che cita le terme, costruite tra il 375 e il 378 dagli Imperatori Graziano, Valente e Valentiniano, e l’acquedotto che lo alimentava. L’interpretazione ora maggiormente accettata indica le due alte arcate come ciò che resta di un acquedotto databile al IV sec. d.C. grazie al confronto con analoghe strutture. In diversi punti della città sono state trovate opere di canalizzazione a cui l’acquedotto poteva collegarsi. In prossimità della struttura si è rinvenute una grande cisterna coperta con una volta a botte ed opere di canalizzazione rivestite in signino (cocciopesto). Durante un intervento di restauro è stata infine riscontrata, nella parte superiore del monumento, la presenza di un condotto per l’acqua realizzato in cocciopesto. Altre ipotesi fantasiose interpretavano le due arcate come resti di una struttura difensiva oppure come costruzioni sacre in quanto univano le mura della cittadella con il torrione sotto il quale si riteneva dovesse trovarsi la tomba del re Cozio. Solo con il Medioevo, durante le invasioni barbariche, la struttura fu trasformata in porta urbica (come è dimostrato dalla presenza di una soglia e dei segni che testimoniano che la pietra fu nuovamente lavorata per inserirvi una porta) e collegata, insieme all’arco di Augusto, attraverso opere murarie, alla cinta difensiva del Castello. Le aperture furono più tardi murate e solo negli ultimi venti anni dell’Ottocento furono eliminati i riempimenti di tamponatura. La muratura si divide in due parti: quella inferiore è formata da blocchi di pietra calcarea squadrati in modo irregolare e da conci di marmo reimpiegati; quella superiore, forse posteriore, è costituita da pietrame irregolare, con un paramento in ciottoli e piccole pietre squadrate, legati da malta. Attraverso l’arcata principale passava la via romana per il Monginevro (forse la Via delle Gallie): l’arcata fu realizzata con un taglio nella roccia tale da permettere il passaggio di una strada di dimensioni sufficienti; in questo punto sono stati inoltre rinvenuti dei basoli (lastre di pietra usate dai Romani per pavimentare le strade principali). Sotto l’arcata minore si trova un pozzo scavato nella roccia la cui datazione è incerta ( V – I sec. a.C.). Non è noto il punto d’inizio dell’acquedotto, ma si pensa che esso captasse l’acqua nei pressi di Gravere, per poi giungere fino a Susa con un percorso in parte sotterraneo e in parte sostenuto da arcate

Informazioni:

Acropoli Romana

Link:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=20684

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., 2001, I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, pp. 55-59

MIGLIARDI G., 1979, Susa nella storia e nell’arte, Chieri, pp.39-40

CROSETTO A., DONZELLI C., WATAGHIN C., 1981, Per una carta archeologica della Valle di Susa, “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”, LXXIX, pp. 394-395, 406-407

BRECCIAROLI TABORELLI L., SCLAVA G., 1984, Susa. Terme Graziane, Notiziario, “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 3, pp.284-285

BRECCIAROLI TABORELLI L., 1985, Susa. Acquedotto romano e area del castrum, “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 4, pp.55-57

Corpus Inscriptionum Latinarum, V, 7250 = ILS II 5701

Data compilazione scheda:

27 ottobre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Maurizio Belardini – Gruppo Archeologico Torinese

Susa (TO) : Porta Savoia e mura romane

Storia del sito:

La cinta muraria di Susa venne edificata con una certa fretta, nella seconda metà del III secolo dopo Cristo, per difendersi dalle invasioni barbariche. Le mura erano costruite “a sacco” cioè con pareti esterne in muratura e una zona interna riempita con materiale di riporto, tra questo si sono trovati tantissimi oggetti per lo più di marmo, come iscrizioni, pietre miliari, frammenti di scultura. Tutto materiale che dimostra l’urgenza con la quale le mura dovettero essere costruite. La cinta muraria delimitava un’area ridotta della città a forma triangolare e comprendeva la zona del Castello, la fascia lungo la Dora fino alla Torre dell’Orologio. Di qui le mura seguivano l’attuale strada statale 24, fino a raggiungere via dei Fossali (attuale corso Unione Sovietica) per poi richiudersi al Castello.

Le mura avevano tre principali ingressi: la Porta Castello, tra l’Arco di Augusto e le Terme Graziane; Porta Piemonte, di cui sono rimasti resti inglobati nella Torre dell’orologio; la Porta Savoia o del Paradiso.

Le mura e le porte vennero ribassate nel XVIII secolo e nel tempo in parte demolite o inglobate in edifici più recenti.

Descrizione del sito:

Le MURA erano alte circa 6 metri, munite di torri angolari e sui lati. Alcune di esse sul lato sud sono state inglobate in edifici successivi.

Alcuni tratti originali delle mura conservano il rivestimento in pietre spaccate e pochi laterizi e, in prossimità di Porta Savoia, una intonacatura di colore rosato. PORTA SAVOIA venne in parte inglobata nell’ampliamente della cattedrale realizzato nel XII secolo. La costruzione si presenta con un paramento rifinito a “lisca di pesce”. La porta presenta un solo fornice che in origine era più stretto e veniva chiuso con una saracinesca, manovrata dalla balconata coperta che guarda l’interno della città. La porta è collegata a due torri di pianta circolare, forate da quattro piani di finestre a tutto sesto, che oggi sono in parte murate. Le aperture delle torri sono sfalsate, in modo da poter consentire la difesa su tutti i lati. L’interturrio presenta 4 ordini di aperture ad arco, anche queste alternativamente sfalsate, situate all’altezza dei corridoi che collegavano le due torri. L’altezza attuale delle torri è inferiore rispetto a quella originaria, sono infatti state abbassate alla fine del XVIII secolo ad opera di Napoleone.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nelle vicinanze di Porta Savoia furono rinvenuti due torsi marmorei di statue di età giulio-claudia, oggi al Museo Archeologico di Torino.

Informazioni:

La cosiddetta Porta Savoia o Porta del Paradiso è addossata alla Cattedrale di San Giusto (vedi scheda).

Link:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=6628

http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Savoia

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, Susa TO, 2001

MANDOELSI A., Paesaggi Archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Editurist, Torino, 2007

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia, in basso dal sito www.cittadisusa.it.

Data compilazione scheda:

03/01/2009 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Susa (TO) : Museo Diocesano di Arte Sacra

Storia del Museo:

Inaugurato il 22 settembre 2000, vuole essere espressione del cammino storico – artistico e culturale del popolo della Valle di Susa; fu voluto da mons. V. Bernardetto, Vescovo di Susa dal 1978 al 2001. ll Museo Diocesano d’Arte Sacra è a carattere diffuso e territoriale per valorizzazione lle potenzialità umane sul territorio e la ricchezza di testimonianze artistiche presenti sullo stesso; la “struttura diffusa” affianca alla sede centrale segusina le sedi staccate site a Melezet, San Giorio di Susa, Giaglione e Novalesa.

Per le sedi staccate si rimanda alle schede relative.

Il plesso museale di Susa oggi si presenta distribuito in tre corpi di fabbrica: la Chiesa, l’ex rettoria e l’attigua costruzione denominata Ala Argentera. Questi tre corpi sono tra loro strutturalmente separati ma convenientemente visibili e visitabili, anche attraverso un percorso storico-architettonico continuo. Quest’ultimo consente di visitare ed attraversare locali con connotazioni storiche costruttive e stilistiche differenti, facendo tuttavia percepire al visitatore un “unicum” leggibile e mutuamente integrato.

Descrizione delle collezioni:

Il Museo si estende complessivamente su di una superficie di circa 900 mq articolata in sei sale oltre ad una serie di locali per formazione e informazione multimediale. Queste sale sono state destinate ad ospitare il tesoro della Cattedrale di San Giusto, il Coro con i reliquiari e la quadreria, la Sagrestia con i paramenti liturgici e i tessuti; al primo piano la sala delle oreficerie e la sala delle statue lignee oltre a locali amministrativi, spazi di relazione e comunicazione e servizi vari. In definitiva il Museo rappresenta un concreto e valido esempio di restauro, recupero e riutilizzo di un sito di “archeologia urbana” degradato e parzialmente dismesso che, nel rispetto delle preesistenze, viene riproposto come luogo “simbolo” di importante valenza cultuale, culturale e documentale, fortemente caratterizzato e caratterizzante il territorio.

Descrizione del materiale esposto:

Tra i reperti conservati nel Museo citiamo il TRITTICO DEL ROCCIAMELONE (o di Rotario), risalente al XIV secolo, in bronzo anticamente dorato, inciso con il bulino, è composto da tre parti terminanti a cuspide, unite da quattro cerniere; a quella centrale, più grande, sono collegate due più piccole a forma di trapezio richiudibili per permetterne il trasporto. Sulla tavola centrale è rappresentata la Madonna seduta su un trono a cassapanca con in braccio il piccolo Gesù che, con una mano regge il mondo e con l’altra accarezza il mento della madre. Sull’anta sinistra vi è san Giorgio a cavallo che trafigge il drago con la lancia; sull’anta di destra, invece, campeggia un santo con la barba, identificabile con san Giovanni Battista (patrono dei Cavalieri di Malta), le cui mani sono posate sulle spalle di un guerriero inginocchiato che rappresenta il committente del trittico, Bonifacio Rotario. Tutte le figure sono sovrastate da esili arcate gotiche e sono racchiuse entro motivi ornamentali che occupano l’intero sfondo. Nella parte inferiore del trittico è incisa una scritta latina in caratteri gotici che ne permette la datazione: “Qui mi ha portato Bonifacio Rotario, cittadino di Asti, in onore del Signore Nostro Gesù Cristo e della Beata Maria Vergine, nell’anno del Signore 1358, il giorno 1° di settembre”.

Il trittico, ambìto dal duca Carlo Emanuele II, nel 1673 venne trafugato da Giacomo Gagnor di Novaretto e portato al castello di Rivoli, dove i reali trascorrevano il periodo estivo: esposto nella chiesa dei Padri Cappuccini, fu onorato con un solenne pellegrinaggio da Rivoli a Susa cui partecipò un’enorme folla di fedeli. La sua ultima collocazione fu la cattedrale di San Giusto di Susa e da qui trasferito poi nella sede del Museo Diocesano.presso la chiesa della Madonna del Ponte.

Sul Rocciamelone la antica cappella scavata nella roccia da Bonifacio Rotario, ormai inservibile, nel Settecento venne sostituita con una in legno; anche questa però, in balia degli agenti atmosferici.

guida-al-museo.pdf

Informazioni:

Presso la CHIESA DI SANTA MARIA (MADONNA) DEL PONTE (vedi scheda riguardante l’edificio). Tel. 0122 622640 email: museo@centroculturalediocesano.it

Links:

http://www.centroculturalediocesano.it/#!il-museo-di-susa/cq62

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=20695

Fonti:

Fotografia dal sito http://www.caisusa.it/joomla/650-trittico-rocciamelone

Data compilazione scheda:

11/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Museo Civico

Storia del Museo:

Fondato nel 1884 nel palazzo del tribunale e trasferito solo a metà degli anni Sessanta, il Museo si trova attualmente nel Castello della Contessa Adelaide (vedi scheda).

Descrizione del materiale esposto:

Il Museo è suddiviso in nove sale complessive: nella prima si trova una raccolta naturalistica del Club alpino italiano; nella seconda, reperti archeologici di epoca romana; nella terza una collezione di numismatica; nella quarta cimeli risorgimentali e una raccolta di armi dal Medioevo al XIX secolo; nella quinta è da segnalare un pregevole capitello del XIV sec; nella sesta minerali e fossili; nella settima una collezione egizia e donazioni di oggetti esotici; infine le due sale del piano terra, aperte negli anni Novanta in collaborazione con il Gruppo Ricerche Cultura Montana, sono dedicate alle incisioni rupestri della valle.

Riallestito dal 2013 al 2015.

Informazioni:

Tel. 393 5837413 email: info@lemusestudio.it

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=6790

http://lnx.mariapiadalbiancoarchitetto.it/?p=1178

Fonti:

Fotografia dall’ultimo sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

16 luglio 2004 – aggiornamento luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese