Provincia di Torino

Castagneto Po (TO) : Chiesa di San Genesio

Storia del sito:

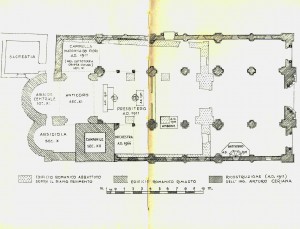

La chiesa fu edificata, probabilmente in più riprese tra il 1019 e il 1150, dai Benedettini dell’abbazia di Fruttuaria sul sito di una precedente cappella. Secondo la tradizione nella chiesa si conservano reliquie di due santi con lo stesso nome: San Genesio, di professione scrittore, martire nel 303 sotto Diocleziano, patrono dei notai, e un altro Genesio comico e attore alla corte di Diocleziano, patrono degli attori. Molto probabilmente, anche se sono discordi i pareri circa la sua origine, il nucleo abbaziale esisteva già verso la fine del secolo X e richiamava i pellegrini che percorrevano la sottostante Via Romea.

La chiesa venne pesantemente rimaneggiata e ampliata agli inizi del 1900 dell’architetto Ceriana con la costruzione dell’attuale facciata e la rettifica dei fianchi, in stile romanico ispirato alle caratteristiche del vecchio campanile.

La chiesa venne pesantemente rimaneggiata e ampliata agli inizi del 1900 dell’architetto Ceriana con la costruzione dell’attuale facciata e la rettifica dei fianchi, in stile romanico ispirato alle caratteristiche del vecchio campanile.

Dell’edificio originario più recente (XII secolo) rimangono il coro e l’abside centrale; di quello più antico, risalente al secolo XI, rimangono l’abside sinistra con la cripta sottostante ed il campanile, che è la parte più importante e significativa di tutto il complesso.

Descrizione del sito:

La facciata, opera del Ceriana, in stile romanico, con la parte centrale più alta della laterali, presenta un portale con la cornice molto strombata, sormontato da una fascia con cinque colonnine che incorniciano una bifora; al di sopra vi sono sei colonnine che reggono archetti paralleli alle due falde del tetto. Sui fianchi archetti, trifore e monofore movimentano la costruzione.

L’interno è a tre navate, di cui la centrale con tre campate alte il doppio delle laterali; la navata nord è composta da cinque campate e quella a sud di sei campate. L’interno è intonacato e presenta affreschi e arredi degli inizi del 1900.

Le ABSIDI romaniche superstiti sono quella maggiore e quella a nord dietro il campanile, costruite in pietra, semicircolari, coperte da volte a semicatino. Nella centrale vi sono tre monofore con arco a tutto sesto e stipiti a doppia strombatura; sotto l’absidiola una cripta. Il coro è a pianta rettangolare, coperto da una volta a crociera, separato dal presbiterio da un arcone a tutto sesto.

Nella navata a nord è inserito il CAMPANILE a base quadrata con paraste angolari che si innalza per sette piani marcati da cornici con archetti pensili. I primi tre piani sono senza aperture e inglobati nella chiesa, escluso il lato nord che presenta una stretta feritoia al primo piano. Una monofora è presente su ogni lato del quarto piano, analogamente una bifora con capitello a stampella al quinto e al sesto piano. Al settimo piano sui lati ovest e sud vi sono due bifore incorniciate da uno sfondato rettangolare e i tre archetti poggiano su capitelli a stampella sistemati su due colonnine; sul lato nord gli archetti sono sostituiti da un architrave; sul lato est l’apertura è rettangolare senza colonne.

FONTE DI S. GENESIO: si trova nel piazzale antistante la chiesa ed è una sorgente d’acqua termale contenente sostanze apprezzate in idroterapia, come bromo, iodio e idrogeno solforato. Citata nell’antichità, fu studiata già dal 1725 per le sue virtù curative, nel 1825 denominata “regia” perché il re stanziò una somma per il suo restauro.

Informazioni:

A mezza costa del colle nella frazione San Genesio di Castagneto Po. Parrocchia di Castagneto Po, tel. 011 912916

Links:

www.parrocchiecastagnetosanraffaele.it

http://www.comune.castagnetopo.it

I simboli e i misteri del Santuario di San Genesio – Torino Oggi

Bibliografia:

“La chiesa di San Genesio”, opuscolo edito dal Lions Club Chivasso, Chivasso, s.d.

Fonti:

Fotografie dal sito www.parcopotorinese.it. Piantina tratta nel 2006 da www.comunecastagnetopo.com, sito non attivo nel 2014.

Data compilazione scheda:

09/03/2006 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Caselette (TO) : Villa romana

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Negli anni 1969-72 vennero individuati ad opera di privati numerosi resti di età romana. Ciò portò all’indagine, a partire dal 1973, di una vasta villa con carattere prevalentemente rustico, una delle prime esaustivamente indagate in area piemontese. Gli scavi sono stati condotti dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico Territoriali dell’Università di Torino (direzione scientifica della Prof. G. Cantino Wataghin). Residenza di un proprietario terriero l’edificio non sembra possedesse caratteri di lusso (anche se alcuni ambienti erano pavimentati con piastrelle di marmo) mentre è rilevante per la superficie occupata dalle strutture finora focalizzate (circa 3400 mq di cui solo una parte, 750 mq, è stata indagata dallo scavo).

Si tratta di un organismo quadrangolare in cui i due gruppi principali di ambienti si dispongono sui lati settentrionale e meridionale, ad una distanza di circa 35 m. I pavimenti erano costituiti di un acciottolato cui era sovrapposto uno strato di frantumi di magnesite e uno di frantumi laterizi. In alcuni casi era stata aggiunta anche una rifinitura di piastrelle di marmo.

L’edificio denuncia tre fasi costruttive principali tra fine I secolo a.C. e metà II secolo d.C., individuate dai risultati dei saggi stratigrafici e dai materiali rinvenuti:

– la prima seguì di pochi anni la deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, non posteriormente alla fine del I secolo a.C. A questa fase si riferiscono due vani di estensione non precisata;

– la seconda, dei primi decenni del I sec. d.C., vede la costruzione di un grande edificio organizzato secondo uno schema che rimane definitivo, anche se con alcuni ampliamenti, durante la terza fase:

– la terza è una ricostruzione in seguito a un crollo, databile alla fine del I sec. d.C. L’edificio assume il suo aspetto definitivo con un’estensione verso occidente e la divisione in due settori aventi in comune il portico.

La villa sembra sia stata abbandonata nella seconda metà del II sec. d.C.: al suo crollo si sovrapporranno in parte alcuni modesti ambienti di III secolo, limitatamente all’area nord-occidentale. Le strutture visibili sono quelle riferibili alla terza fase: due gruppi di vani collocati a quote diverse ma con lo stesso orientamento lungo i lati nord e sud di una vasta area scoperta, e collegati lungo i lati est e ovest da muri con andamento nord-sud, forse appartenenti ad ambienti minori. I muri conservati in alzato per circa 50-60 cm sono stati realizzati in spezzoni di pietra e ciottoli, deposti con cura e legati da argilla naturale che ha quasi ovunque sostituito la malta originaria. L’interro delle strutture è minimo a causa della fortissima azione di dilavamento cui è sottoposta la zona. Gli ambienti sembrano avere carattere residenziale, tuttavia nel loro insieme hanno un aspetto “rustico”, privo delle rifiniture classiche (intonaci, mosaici pavimentali).

La ricostruzione del complesso della villa, sembra indicare un’organizzazione per nuclei distinti attorno a una vasta area centrale e con il nucleo principale avente un portico che ne costituisce la facciata. Tutti i vani scavati (compresa la corte centrale) erano coperti, come testimoniano i crolli del tetto ritrovati immediatamente sopra i pavimenti. Le dimensioni e lo schema planimetrico trovano confronti con soluzioni presenti nell’architettura gallo-romana, ma sono anomale rispetto alle ville italiche. Si tratta di una villa importante, in connessione con il mondo transalpino data l’ubicazione ai margini della strada che da Torino raggiunge i valichi alpini dell’alta valle di Susa. Il rinvenimento di anfore vinarie spagnole di I secolo d.C. testimonia un certo scambio commerciale. Di alcuni locali si riesce ad ipotizzare un utilizzo grazie alle caratteristiche evidenziate. È il caso delle cucine, individuate per la presenza di due focolari, o di un ambiente destinato alla macerazione e alla decantazione dell’argilla. Nel locale si trova infatti una piccola vasca di m. 1,60 x 1,85 circa, riconoscibile da un filare di pietre e dalle pareti intonacate con opus signinum. Intorno si sviluppa un sistema di canaline per il drenaggio dell’acqua. Alcune testimonianze sembrano riferire che l’argilla della zona venisse sfruttata nella villa per la fabbricazione in loco della ceramica, circostanza comune a molte ville romane. Alla seconda fase appartengono una serie di vani forse con utilizzo collegato, tra cui un ambiente con suspensurae, due vani con vasche rispettivamente semicircolare e rettangolare, altri due con caratteristiche non precisabili. Probabilmente si tratta di un piccolo complesso termale, eliminato nella terza fase e sostituito da vani di maggiori dimensioni. Il rinvenimento di scorie di fusione e la constatazione della notevole omogeneità delle forme ceramiche hanno fatto ipotizzare l’esistenza di officine artigianali, in grado di consentire una parziale autosufficienza del complesso residenziale, la cui prevalente struttura economica deve essere stata legata all’agricoltura e all’allevamento del bestiame.

Il materiale non è molto abbondante e tranne rari frammenti non è posteriore al II secolo d.C. Si tratta in prevalenza di ceramica comune, tra cui spiccano numerosi frammenti decorati, anche se sono motivi molto semplici sia dal punto di vista tecnico che compositivo: né la tipologia né le caratteristiche né la decorazione possono essere considerati elementi di datazione assoluta. La ceramica fine sembra più frequente nel I secolo che nel II (ceramica a vernice nera imitazione della ceramica campana prodotta probabilmente nella Valle Padana, terra sigillata, ceramica a pareti sottili). Tra le importazioni di inizio I secolo sono presenti ceramiche centro-italiche e centro-galliche. Questo centro residenziale-agricolo, già in difficoltà verso la fine del II secolo, cessò definitivamente la sua attività durante i primi decenni del III. Il processo di incardinamento dei militari nelle terre in cui avevano prestato servizio, comportò il monopolio agricolo dello Stato, e il disamore e la fuga dei contadini. È una situazione differente da quella di Almese. Qui la villa si articola in corpi di fabbrica disposti intorno ad una vasta area scoperta, mentre ad Almese si tratta di una struttura a corpo principale unico: diverse sono anche le tecniche costruttive e l’apparato decorativo, diversa probabilmente la base economica.

Scarica allegato Villa_Romana_Caselette

Luogo di custodia dei materiali:

Museo di Antichità (Archeologico) di Torino, via XX Settembre

Informazioni:

In località Farchetto, a circa un chilometro a N dal centro abitato, sulla sinistra di Via Val della Torre in direzione di Grange di Brione. Tel. 011 9688216 , email: comune.caselette.to@legalmail.it

http://www.vallesusa-tesori.it

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., 2001, I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, pp. 92-97

MERCANDO L. (a cura di), 1998, L’età romana, in Archeologia in Piemonte, Umberto Allemandi Ed.

AA.VV., 1977, La villa romana di Caselette. Risultati e problemi di uno scavo in corso nel territorio di Augusta Taurinorum (catalogo della mostra)

Fonti:

Fotografia dal sito: http://www.vallesusa-tesori.it

Data compilazione scheda:

13 ottobre 2002 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gabriella Monzeglio – Gruppo Archeologico Torinese

Caselette (TO) : Castello e Cappella di San Giovanni

Storia del sito:

Il CASTELLO di Caselette è uno dei più antichi di tutta la valle di Susa, essendo stato probabilmente edificato in età arduinica (XI sec.). Il feudo, con il castello di Caselette, fu proprietà dei Savoia, fu tolto loro dal Barbarossa e affidato ai marchesi del Monferrato, per poi tornare sotto i signori sabaudi nel Trecento. Nel XIV secolo Caselette fu dei signori di Trofarello e di Cumiana; alla metà del Cinquecento dei Valperga, poi dei Cauda che si estinsero nel 1794, infine dei conti Cays di Pierlas. Carlo Alberto Cays, morto nel 1882, fu sindaco di Caselette e deputato al parlamento subalpino; ospitò nel castello san Giovanni Bosco e, dopo essere diventato sacerdote salesiano, donò il castello alla congregazione religiosa.

Nel corso dei secoli il Castello ha perso sempre più i suoi connotati di difesa per trasformarsi esclusivamente in residenza signorile, soprattutto dopo le ristrutturazioni e i rifacimenti cui è stato sottoposto nel Seicento e Settecento. Venne ancora ampliato in forme neogotiche nel XIX secolo, in occasione di un soggiorno di Vittorio Emanuele II.

Descrizione dei siti:

Il CASTELLO, che sorge su un piccolo poggio sopra l’abitato di Caselette, è abbellito da un ampio giardino all’inglese realizzato dai Conti Cays. Le tracce dell’antico recinto con torre sono appena riconoscibili in qualche tratto dei muri basamentali, mentre l´aggregazione dei grandi volumi aggiunti non consente di riconoscere alcun elemento architettonico connotativo. Oggi ha l’aspetto di una residenza ottocentesca.

La CAPPELLA intitolata a San Giovanni risale al XII secolo e ne rimane solo la bella abside romanica. Sistemata in origine probabilmente come cappella aperta (parte interna riservata al clero per le funzioni e parte esterna per i fedeli) quale si presenta dopo il restauro realizzato nel 1982, era un tempo ornata da un affresco tardo medievale ora scomparso.

Nel 1025 compare in un documento la prima menzione del nome Caselette, in riferimento alla fondazione del CASTELLO DI CAMERLETTO, località nei pressi dell’attuale Caselette, come monastero benedettino dipendente dall’abbazia di Novalesa. Ai benedettini subentrarono i certosini, che vi rimasero sino alla Rivoluzione francese. L’abbazia-castello di Camerletto fu poi venduta a privati e venne rifatta completamente ed assunse la struttura di residenza signorile, quale la si vede oggi.

Informazioni:

Il Castello ospita il Centro di spiritualità gestito dai Salesiani. Tel. 011 9688256

I resti della Cappella sono di fonte al Cimitero nei pressi del Monumento ai Caduti (Via Val della Torre).

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; in basso da http://www.cittametropolitana.torino.it

Data compilazione scheda:

8/2/2007 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Carmagnola (TO) : Chiesa di S. Agostino e Collegiata dei SS. Pietro e Paolo

Storia e descrizione dei siti:

CHIESA DI SANT’AGOSTINO (SEC. XIV-XVII- XIX)

Fondata dagli Agostiniani nel 1337, edificata tra il 1406 ed il 1437, con abside, lato est e campanile di marcata connotazione gotica. All’interno sono evidenti le sovrapposizioni barocche. L’attuale facciata, pesantemente neoclassica, originariamente in mattoni a vista e con il portale in marmo realizzato nel 1496 da Meo del Caprino, è quella ridisegnata dai restauri nel 1835. Il convento venne rifatto nel XVIII secolo. Abbandonato dagli Agostiniani nel 1858, il complesso venne acquistato dal Comune.

Della fabbrica originale si sono conservati l’abside pentagonale e il campanile a monofore, alto 45 m, diviso in sei piani e concluso da una cuspide ottagonale alta 13 m, rivestita da mattoni a unghia di cavallo e ornata alla base da quattro pinnacoli.

Anche l’interno venne alterato dai rimaneggiamenti del XVII e XIX secolo quando fu aggiunta una quarta navata sulla destra e allestite una serie di cappelle; però é ancora leggibile la struttura gotica a tre navate su colonne a fascio. L’abside reca affreschi quattrocenteschi tardo gotici (s. Agostino, s. Beticuda, s. Sebastiano), nascosti dal coro ligneo del 1457 rimaneggiato nel XVI e XVII secolo; sul secondo altare a sinistra l’affresco della Crocifissione è del XV secolo.

CHIESA COLLEGIATA DEI SS. PIETRO E PAOLO (Sec. XV-XIX)

Chiesa costruita dall’architetto Giorgino Costanza di Costigliole tra il 1492 e il 1514; il campanile fu alzato nel 1694. La facciata, un tempo in mattoni a vista, è stata riplasmata nel 1894. Restaurata nel 1955-58. L’interno a tre navate ha coro, pulpito e altari del XVI–XVII secolo ed è attualmente parrocchia.

Informazioni:

La Chiesa di Sant’Agostino è in piazza Sant’Agostino ed è attualmente chiusa.

La Collegiata dei Santi Pietro e Paolo è in Via Verdi. Parrocchia tel. 0119725749

Links:

http://www.comune.carmagnola.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2560

http://www.comune.carmagnola.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=21609

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

06/03/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Carmagnola (TO) : Castello ed edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

CASA CAVASSA è situata in Via Valobra angolo Via Benso.

Palazzo nobiliare del XV sec., fu fatto costruire da Enrico Cavassa, la cui famiglia si innalzò alle prime cariche politiche del marchesato di Saluzzo. Ricco il suo apparato decorativo, sia a livello architettonico che ornamentale. Resti di affreschi sulla facciata. Il cortile presenta un bel loggiato e al primo piano soffitti lignei a cassettoni (XVI–XVII sec.). Resti di affreschi cinquecenteschi si trovano nella fascia più alta della facciata, con decorazione a grisaglia e sul fianco il cosiddetto Corteo degli elefanti, recentemente restaurato, con cavalieri ed elefanti, probabilmente con significati simbolici, eseguito per la venuta a Carmagnola del duca di Nevers nel 1567.

CASA DELLE MERIDIANE (CASA PIANO), in P.zza Sant’Agostino

Palazzotto signorile edificato nel 1499 e dal 1551 appartenuto alla famiglia Cavassa. La facciata presenta uno straordinario complesso di affreschi realizzati negli anni 1555-1557, concepito in funzione dei quadranti solari che vi sono inseriti.

CASA BORIOLI, in P.zza S. Agostino n.1 ang. Via Valobra

Fu edificata nel XV secolo, ma sottoposta negli anni a diversi interventi edilizi che ne hanno compromesso l’aspetto originario. Memorie gotiche sono le due grandi cornici di finestre ad arco acuto, realizzate con formelle in cotto di raffinatissima fattura ad arco acuto, l’una sulla facciata verso piazza S. Agostino, l’altra su via Valobra, entrambe all’altezza del primo piano. Al piano terra, la Casa Borioli è aperta da un portico a quattro campate con volta a botte e gli archi dei portici, a sesto acuto, che poggiano su robusti pilastri. Meno rilevante, in termini storico-artistici, la porzione di isolato rimanente, anch’esso tuttavia aperto, al piano terreno, da due arcate di portici.

CASTELLO in piazza Manzoni

Il nome di Carmagnola viene citato per la prima volta nel 1034 in un documento col quale Rodolfo, abate della potente abbazia benedettina di Nonantola, nel Modenese, si accordò con i conti di Pombia, famiglia arduinica del Novarese, per uno scambio di beni e di terre, fra cui anche il territorio di Carmagnola. I marchesi di Romagnano e i discendenti di Bonifacio del Vasto – poi Marchesi di Saluzzo – si contesero la signoria di Carmagnola e delle sue terre, con alterne vicende sino all’inizio del XIII secolo quando Manfredo II si assicurò l’intero potere politico e giurisdizionale. Manfredo II, consapevole dell’importanza strategica del sito di Carmagnola, come avamposto del marchesato verso la pianura padana, nel 1203, diede inizio alla costruzione del castello con un primo sistema di difesa esterno con fossati e palizzate. Nel 1226 il castello fu collegato alla cerchia di mura di forma quadrangolare che racchiudeva l’odierno centro storico ed era dotata di tre porte sui tre lati, essendo il quarto occupato dal castello.

Dall’inizio del XIII secolo e sino alla metà del Cinquecento (fatto salvo il periodo fra il 1375 e il 1410 di dominazione francese) Carmagnola, pur vivendo nel clima culturale e internazionale della raffinata corte del Marchesato di Saluzzo, fu soprattutto una roccaforte militare e perciò venne coinvolta nelle guerre e scontri armati con gli Acaja, i Savoia, i marchesi del Monferrato, i Visconti di Milano, gli Spagnoli e i Francesi che, intorno alla metà del ‘500 distrussero parte del castello.

Nel 1588 fu conquistata dalle truppe di Carlo Emanuele I e Carmagnola entrò nell’orbita del Ducato di Savoia seguendone le vicende. Era stata costruita una seconda cerchia di mura, a poca distanza da quella medievale, con bastioni e fossato, ma fu poi completamente smantellata nel 1692.

Il castello nel 1682 aveva una pianta quadrangolare con quattro corpi di fabbrica a due piani fuori terra disposti intorno ad un cortile interno, circondato da una cortina muraria, con quattro bastioni angolari e fossato.

Buona parte delle fortificazioni del castello fu messa all’asta e venduta nel 1701 ai Padri Filippini che costruirono la chiesa di San Filippo con parte dei materiali ricavati dalle strutture; trasformarono la parte residua del castello in convento: abbatterono un lato delle fortificazioni, aprirono grandi finestre al piano terra e porte-finestre con balconi al primo piano e trasformarono la torre di guardia in campanile. Nel 1863 l’intero complesso fu acquistato dal Comune che, in seguito ad altre trasformazioni, adibì il Castello a Palazzo Comunale.

L’edificio conserva ancora dell’originario impianto medievale il paramento murario visibile soprattutto sul lato verso i giardini pubblici: sono visibili cornici in cotto, fascia marcapiano a dentelli e la merlatura in parte tamponata. Un porticato con grandi archi a sesto acuto si affaccia sul cortile interno. La quattrocentesca torre di guardia a base quadrata, termina con una piccola cella campanaria di epoca successiva. All’interno della torre, visitabile in particolari occasioni, una piccola cella un tempo adibita a prigione. Una bassa torre circolare, coperta da un tetto, sorge verso l’asilo Ronco, di poco staccata dal castello; probabilmente aveva funzioni difensive complementari.

Informazioni:

Link:

http://www.comune.carmagnola.to.it

Fonti:

Le notizie sono state tratte dal sito del Comune e dagli opuscoli editi dall’Assessorato alla Cultura di Carmagnola e dal Centro Studi Carmagnolesi. Fotografia in alto del Castello da: https://www.comune.carmagnola.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/castello-di-carmagnola-sec-xiii-2558-1-86e26205ae7446b69aaada5937fb1769.

Fotografie in basso di Casa Cavassa da: https://www.comune.carmagnola.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/casa-cavassa-sec-xv-2569-1-286c1c2d9aca402382f07450322eb9ce?immagini

Data compilazione scheda:

06/03/2007 – aggiornamento maggio 2014 e marzo 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Carmagnola (TO) : antica Abbazia di S. Maria di Casanova

Storia del sito:

La chiesa abbaziale di S. Maria a Casanova appartiene al gruppo delle prime chiese cistercensi costruite in Piemonte nel secolo XII. Fu fondata, insieme con il suo monastero, nel 1150 e trasformata nelle attuali forme a partire dal 1680. Le vicende dell’Abbazia di Casanova hanno inizio verso la metà del XII secolo, allorché i primi marchesi di Saluzzo donarono queste terre ai monaci cistercensi. Essi vi si stabilirono e presero a dissodare e bonificare il luogo, in origine ricoperto di paludi e fitti boschi. A questa prima donazione ne seguirono molte altre, unitamente ad esenzioni e privilegi da parte di Papi e Imperatori, che in breve tempo aumentarono grandemente le proprietà del monastero e insieme ne accrebbero il prestigio e il potere. Il sistema adottato dai monaci di Casanova per amministrare tale imponente patrimonio di terre era quello, tipicamente cistercense, delle “grange”, centri autonomi di direzione e organizzazione del lavoro contadino e di raccolta della produzione locale: grandi cascine generalmente disposte su forma quadrilatera, secondo il modello stesso dell’Abbazia, con un ampio cortile centrale.

Già dal XV secolo Casanova era diventato un importante punto di riferimento per la vita religiosa e politica di una vasta zona all’intorno e i suoi possedimenti costituivano all’epoca una delle più cospicue prebende prelatizie di tutto il Piemonte. Nel 1567 Emanuele Filiberto volle mettere freno all’invadenza della proprietà del clero, abolendo di fatto l’inalienabilità del patrimonio ecclesiastico; col risultato che una buona parte delle ricchezze dell’Abbazia prese ad essere stornata in favore dell’abate commendatario di turno. Questo il motivo di continue dispute che cominciarono a sorgere tra casa Savoia ed il Papa, specie ogniqualvolta la carica di Abate restava vacante. E questo spiega anche la schiera di personaggi illustri che, proprio a partire da quegli anni, vollero legare il proprio nome all’Abbazia, dal cardinale Marco Sittico di Altemps, vescovo di Costanza (e abate di Casanova dal 1569 al 1581), al cardinale Maurizio di Savoia, figlio secondogenito di Carlo Emanuele I (e abate dal 1618 al 1642). Il più illustre di tutti resta comunque il principe Eugenio di Savoia, maresciallo d’Austria e celebrato eroe della battaglia di Torino del 1706, che divenne abate di Casanova dal 1688, e tale restò fino al 1730.

Superati indenne, grazie anche a queste protezioni importanti, anni spesso difficili per il resto del Piemonte, i guai per l’Abbazia cominciarono nel 1642, quando fu soggetta ad un primo saccheggio da parte dei soldati calvinisti, che portò alla distruzione di tutti i libri ecclesiastici. Poi vennero un nuovo saccheggio da parte dei Francesi, nel 1693, ed infine la soppressione decretata il 3 aprile del 1792 da Papa Pio VI. La chiesa divenne parrocchia e i 14 monaci che ancora ospitava furono secolarizzati.

Le TRASFORMAZIONI BAROCCHE.

Intorno al 1680, l’abate Innocenzo Migliavacca prese a trasformare completamente l’INTERNO DELLA CHIESA, sovrapponendo alle severe linee gotiche originarie una lussuosa veste barocca. Tutti i pilastri furono rivestiti in muratura; i capitelli in cotto, che in origine erano di forma cubica e molto semplici, furono trasformati in sontuosi capitelli corinzi, così come appaiono oggi. Anche sui fregi delle trabeazioni, sopra i capitelli, furono posti stucchi a grossi fogliami e testine di putti. Furono eseguiti tali lavori dagli stuccatori luganesi Antonio e Francesco Maria Scala di Cadapiano. Nell’arco di quindici anni, tra il 1681 e il 1695, la chiesa abbaziale di Casanova si arricchì delle grandi tele del pittore veneto Federico Cervelli; nell’abside la grandiosa pala dell’Assunta dipinta nel 1685. La volta e le pareti laterali furono affrescate da Bartolomeo Guidobono (1654-1709) e, nel 1792, quando la chiesa venne eretta in parrocchia, vennero collocate le 14 stazioni della Via Crucis donate da Casa Savoia e dipinte da Vittorio Amedeo Rapous, Giovenale Bongiovanni e Giovanni Giovenale.

Il coro ligneo, ispirato a motivi tardo-manieristici di gusto pedemontano, è opera di Giacomo Braeri, maestro intagliatore che lo realizzò nel 1685. Ai lati estremi del transetto vi sono due tribune: quella di sinistra ospita l’organo ottocentesco costruito da Carlo Vittino. Sulla destra si trova la sacrestia grande, di pianta rettangolare e con stucchi al soffitto. Vi sono conservati gli arredi sacri e due pregevoli statue lignee della Vergine. Nel transetto vi sono quattro delle grandi tele del Cervelli, poste al disopra delle cappelle e dell’imbocco delle navate laterali.

Anche le quattro cappelle che si aprono ai lati dell’Altare Maggiore vennero decorate: gli stucchi di cui sono interamente rivestite quelle più esterne, dedicate a San Bernardo e San Benedetto, fanno da cornice a scene ispirate alla vita dei due santi. Gli affreschi sono attribuiti alla cerchia di Bartolomeo Guidobono e databili attorno al 1685. Di mano del Guidobono sono le decorazioni delle due cappelle intermedie, quelle attigue alla zona absidale, dedicate rispettivamente alla Vergine del Rosario quella di sinistra e a San Giuseppe quella di destra. Non presentano stucchi, ma notevoli prospettive architettoniche dipinte.

Tutti gli affreschi e gli stucchi vennero restaurati nel 1992.

Il MONASTERO, lasciato dai monaci nel 1792, passò ai Savoia e fu completamente demolito anche perché devastato da un incendio e fu edificato quello attuale, più vasto, su progetto di Giovanni Tomaso Prunotto, allievo dello Juvarra. Nel 1999 venne acquistato dall’Associazione Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione che lo ristrutturò e lo adibì a “centro di spiritualità”.

Il CAMPANILE. Quello attualmente visibile a lato della chiesa fu fatto costruire nel 1825, su progetto di D. Berruto, in sostituzione di uno precedente che risaliva ai tempi dell’Abate Migliavacca, il quale nel 1690 aveva a sua volta fatto demolire la torre-lanterna originaria.

Descrizione del sito:

L’ARCHITETTURA della chiesa abbaziale, nonostante il pesante rimaneggiamento subito in epoca barocca, denota chiaramente la struttura originale nello stile gotico primitivo, o cosiddetto di transizione, con le forme romaniche che prevalgono all’esterno e quelle gotiche all’interno.

La forma planimetrica è del tipo cistercense, con lo schema basilicale a tre navate a croce latina, orientata quasi perfettamente con l’abside verso est. La navata centrale, larga quasi il doppio di quelle laterali, è composta da quattro campate di pianta quasi quadrata, mentre quelle laterali contano ciascuna otto campate. Ogni campata è coperta da un’unica volta gotica a crociera poggiante su pilastri polistili collegati longitudinalmente da archi acuti. Lungo i due lati orientali del transetto si aprono due cappelle per ogni lato, con pianta rettangolare. Sia le quattro cappelle che il coro sono coperti da volte a botte a sezione acuta. Complessivamente, la chiesa è lunga circa 52 metri e larga 17, cioè un terzo della lunghezza.

La forma planimetrica è del tipo cistercense, con lo schema basilicale a tre navate a croce latina, orientata quasi perfettamente con l’abside verso est. La navata centrale, larga quasi il doppio di quelle laterali, è composta da quattro campate di pianta quasi quadrata, mentre quelle laterali contano ciascuna otto campate. Ogni campata è coperta da un’unica volta gotica a crociera poggiante su pilastri polistili collegati longitudinalmente da archi acuti. Lungo i due lati orientali del transetto si aprono due cappelle per ogni lato, con pianta rettangolare. Sia le quattro cappelle che il coro sono coperti da volte a botte a sezione acuta. Complessivamente, la chiesa è lunga circa 52 metri e larga 17, cioè un terzo della lunghezza.

L’altezza fino alla volta è di 11 metri ed è uguale per tutte le campate, salvo per quella dell’incrocio tra navata centrale e transetto, che risulta più alta di circa un metro. In origine tale campata fungeva da sostegno per la piccola torre-lanterna soprastante (la cui base è tuttora visibile nel sottotetto).

La FACCIATA originaria, di cui resta una labile traccia in una tavola del Theatrum Sabaudiae (disegno del 1666), è stata rifatta completamente tra il 1680 e il 1712 a causa di un crollo della volta della campata corrispondente, dovuto alla precedente demolizione di due contrafforti. La facciata attuale, in stile barocco sobrio ed elegante, è probabilmente opera di Francesco Gallo.

La CRIPTA dell’abbazia di Casanova, probabilmente risalente alla primavera del 1688 e sigillata da più di duecento anni, è stata ritrovata, dopo diversi infruttuosi tentativi, il 10 ottobre 1995. Della sua esistenza si ipotizzava per analogia con altre abbazie e per un paio di fugaci accenni nei documenti.

La cripta è costituita da un ampio vano con volta a botte ribassata, con una parete sul fondo e la volta interamente dipinte opera del giovane Domenico Guidobono e in un ottimo stato di conservazione. Sulla parete di fronte all’apertura di accesso è raffigurato, con stile che si rifà al Correggio, il Cristo deposto ai piedi della Croce e compianto dalla Vergine e da Maria Maddalena. La scena è racchiusa in una ricca cornice dipinta e presenta ai lati allegorie della morte in forma di scheletri; il tutto sormontato da cartigli con scritte in latino. La volta presenta il simbolismo della risurrezione attraverso le due figure di angeli che suonano le trombe; in mezzo, affacciati a una specie di finestrella, i quattro venti in forma di testine alate, che soffiano sui defunti per farli ritornare alla vita.

Informazioni:

In frazione Casanova, a 8 Km da Carmagnola, ora è la Parrocchia intitolata all’ Assunzione di Maria Vergine, tel. 011 9795082 . Monastero, tel. 011 9795290

Links:

http://www.parrocchie.it/carmagnola/casanova/home.htm

Fonti:

Le notizie, la piantina e la fotografia in basso sono state tratte dal sito sopra indicato. Foto in alto da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

14/04/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Carignano (TO) : Torre civica e resti medievali

Storia del sito:

Carignano (Carnianum) secondo la tradizione venne fondata all’incirca nell’anno 281 d.C., da un figlio dell’imperatore romano Caro. Vi sono stati, all’inizio del XX secolo, ritrovamenti delle necropoli di età classica e longobarda e dei resti della strada romana Pollenzo-Torino.

Alla fine del X secolo fu feudo dei Vescovi di Torino e nel 1243 passò a Tommaso di Savoia e divenne feudo dei principi di Acaia. Purtroppo l’antico Castello, presente nel XII secolo, che ospitò re di Francia e vari conti e duchi di Casa Savoia (vi nacque Carlo I e a lungo fu dimora di Bianca di Monferrato), fu abbattuto nel 1821 perché pericolante.

Accanto al Castello nel XIV secolo sorgeva il Borgo fortificato.

Con l’abbattimento delle mura, ordinato dai Francesi a partire dal 1555, Carignano cessò di essere un borgo chiuso, consentendo l’espansione delle abitazioni nella zona delle braide e degli airali, aree rurali poste a ridosso delle fortificazioni. Dopo la riconquista degli Stati Sabaudi da parte del Duca Emanuele Filiberto, l’importanza strategica della città non venne meno, essendo posta sul confine che delimitava il territorio dei Savoia e quello sotto controllo francese. Nel 1621 Carlo Emanuele I duca di Savoia, concesse Carignano in appannaggio al figlio Tommaso Francesco, capostipite dei principi di Savoia-Carignano, che saliranno poi al trono di Sardegna con Carlo Alberto (1831).

Il processo di rinnovamento dello spazio urbano continuò nel XVII e XVIII secolo e portò a realizzare notevoli opere barocche, come la cattedrale, di Benedetto Alfieri.

Descrizione del sito:

La Torre, oggi detta TORRE CIVICA, fu fatta erigere dai marchesi di Romagnano nel 1229.

È un massiccio edificio, costruito in laterizio, di forma quadrata.

Il BORGO MEDIEVALE è ben documentato da un tessuto urbano in massima parte ben conservato, sviluppatosi lungo due direttrici viarie interne e attorno all’antica Piazza del Mercato, oggi Piazza S. Giovanni. L’isolato di S. Giovanni è il nucleo principale dell’antico abitato: di questa età lontana conserva alcune finestre gotiche, le belle terrecotte della Casa Portoneri (che appartenne a una nobile famiglia cittadina) e il Palazzo Depinto, che la tradizione vuole sede del Senato Sabaudo nel 1563-64 ed è ancora oggi ornato da affreschi monocromi.

In via Borgovecchio e via Vittorio Veneto si possono ammirare alcune case porticate con decorazioni in terracotta, risalenti al XIII-XVI secolo, e la interessante Casa attribuita a Renato di Savoia (XV-XVI sec.); in quello che resta del quartiere dei Romagnano, si conservano i resti delle fortificazioni erette nel ‘500 su progetto dell’architetto militare Ascanio Vittozzi.

In via Fricchieri, l’antica Ruata dei Provana, vi sono alcune belle case porticate (con resti di gocciolatoi, stenditoi, pregevoli terrecotte, affreschi). In via Savoia, oltre a case porticate e a una Casaforte, si può ammirare un balcone tardogotico in legno.

Scarica allegato: Fortificazioni di Carignano

Informazioni:

Torre civica o del Po Morto, situata in Via Cara de Canonica. Ufficio Cultura Comune di Carignano 011.9698442

Link:

http://www.comune.carignano.to.it

Fonti:

Notizie in parte tratte dal sito del Comune. Foto archivio GAT.

Data compilazione scheda:

14/11/2006 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Livio Lambarelli – Gruppo Archeologico Torinese

Carignano (TO) : Casaforte di La Gorra

Storia del sito:

Tra l’XI e il XII secolo il nome di Gorra identificava una vasta area rurale ricca di corsi d’acqua e stagni, tra il Po, il torrente Banna e il rio Stellone (da cui il nome di Villastellone). La zona era posseduta dai Templari (i Cavalieri del Tempio), che avevano sede in S. Martino di Gorra, un toponimo oggi perduto.

Fin lì si spinse l’influenza del comune di Chieri dal 1203, con l’acquisto di parte del territorio e con la fondazione della “villanova” di S. Martino dello Stellone (1228-1236), oggi Villastellone, cinta da mura e fossati, che fu poi totalmente distrutta da un incendio nel 1325.

L’attuale casaforte di La Gorra fu edificata nel 1300 dai Provana di Carignano, una delle casate feudali più antiche del Piemonte, a quel tempo vassalli di Filippo d’Acaia e consignori di Carignano insieme ai marchesi di Romagnano. Dal XIV secolo uno dei numerosi rami della famiglia Provana assunse il titolo di signori (o castellani) della Gorra.

Scarica allegato: Fortificazioni di Carignano

Descrizione del sito:

La massiccia struttura ha il paramento in laterizio. Alcune finestre sono state modificate.

Alla sommità si notano tracce di merlatura a coda di rondine, inserita nella sopraelevazione.

Informazioni:

L’edificio è di proprietà privata, sito in frazione Gorra 26-28. Comune Carignano tel. 011 9698411

Link:

https://www.comune.carignano.to.it

Bibliografia:

SERGI G. (a cura di), Luoghi di strada nel medioevo, Archivio Storico Comunale di Carignano

CASTAGNO P., Notizie sulla famiglia Provana, Stultifera Navis, giugno 2002, ed. non in vendita

Fonti:

Fotografia GAT.

Data compilazione scheda:

14/11/2006 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Livio Lambarelli – Gruppo Archeologico Torinese

Carema (TO) : Edifici medievali

Storia del sito:

Di origine romana, la sua nascita è legata alla Via delle Gallie. Il borgo romano, sede di una guarnigione militare, era una dogana, dove veniva versato un pedaggio sul valore delle merci in transito dalle Gallie all’Italia; nei pressi si trovavano un sito minerario per l’estrazione del rame e un magazzino appartenenti a Caio Sallustio Crispo, nipote dello storico Sallustio.

In epoca medioevale Carema fu assegnato con diploma imperiale al Vescovo d’Ivrea, che investì del feudo gli Ugoni da Brescia, signori anche del castello di Castruzzone (probabilmente da Castrum Ugonis), un tipico castello di strada, posto a guardia dell’imbocco della Valle d’Aosta e a protezione del commercio delle pietre da macina, che dalla Valle d’Aosta giungevano in pianura. Gli Ugoni fondarono il loro potere sul diritto all’esazione del pedaggio, distinguendosi però per le spoliazioni e le vessazioni.

Nel 1171 i marchesi del Monferrato riuscirono ad estendervi la loro influenza e ad amministrare il diritto di pedaggio, nonostante l’opposizione del vescovo eporiedese. Nel 1313 i Savoia ampliarono il loro controllo su Ivrea e parte del Canavese; nel 1357 Amedeo VI ricevette in feudo perpetuo dal Vescovo di Ivrea le terre e i castelli della Valle Dora Baltea, tra cui Carema e Castruzzone. Da questo momento la storia di Carema è legata ai Savoia, che nel corso dei secoli, ne cedettero la proprietà a famiglie nobili locali fino al 1797, quando Carlo Emanuele IV abolì i diritti feudali.

Descrizione del sito:

Del castello di CASTRUZZONE rimangono solo i ruderi.

La GRAND MAISON o GRAN MASUN è una massiccia ed imponente casaforte ritenuta di epoca altomedioevale, la cui presenza rivela l’importanza del borgo di Carema. E’ una costruzione in pietra che rispecchia un’architettura di tipo comacino-ticinese. Secondo la tradizione vi aveva sede il presidio militare, vi si amministrava la giustizia e il sotterraneo fu forse l’antica prigione. Sull’edificio domina una torre, alta cinque piani. Le finestre, piccole, munite di inferriate e architrave a cuspide, sono sostenute soltanto da pietre squadrate e senza cemento. Sulla facciata, sotto l’ultima finestra in alto, è visibile uno stemma sabaudo con quattro diversi fregi; sotto la cornice si notano resti di sculture e di altri stemmi.

IL PALAZZOTTO UGONETI era la sede “urbana” della potente famiglia nobiliare degli Ugoni o Hugoneti, feudatari di Carema. Alla massiccia costruzione in pietra, probabilmente di impostazione tardo-romana, si accede da un oscuro portico ad arco e attraverso un portone in legno; all’interno una scala a chiocciola in pietra collega i piani fino al solaio; sul tetto vi è una torre, forse di vedetta poiché il palazzo fu anche sede di guarnigione.

Per altri edifici storici, vedi l’allegato: Scheda_Carema-Provincia di Torino.

Informazioni:

Per raggiungere i ruderi del castello di Castruzzone da Carema, seguire una carrareccia, contraddistinta da segni bianchi e rossi, che poi si inoltra nel bosco divenendo mulattiera selciata che in breve conduce sullo sperone roccioso che domina la valle della Dora Baltea.

La Gran Mesun è in Carema, via Bottero, 2. Comune, tel. 0125 811168

Links:

https://www.comune.carema.to.it

Bibliografia:

SETTIA A. Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, Viella, Roma 1998t

Fonti:

Foto in alto di Blin 1950 da http://www.gulliver.it/itinerario/47649

foto in basso da http://www.comune.carema.to.it

Data compilazione scheda:

02/09/2007 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Caravino (TO) : Castello di Masino

Storia del sito:

Il castello, che sorge su un’altura proprio di fronte alla Serra d’Ivrea, fu per circa dieci secoli dimora gentilizia dei conti Valperga, discendenti di Arduino marchese di Ivrea e re d’Italia, e fu il cuore del più vasto feudo canavesano. Le origini di questo maniero risalgono all’XI secolo, come dimostra un atto notarile del 1070, anno in cui venne acquistato da Pietro Masino. L’edificio, costituito da una struttura quadrangolare, caratterizzata da un grande mastio decorato dall’albero genealogico dei Valperga, è frutto delle numerose trasformazioni subite nel corso dei secoli. Infatti questo castello fu più volte messo sotto assedio e danneggiato gravemente, nel Quattrocento dai Savoia, nel Cinquecento dai francesi e infine nel Seicento dagli spagnoli. Gli interventi architettonici più importanti risalgono però al secolo XVIII, quando Carlo Francesco II, viceré di Sardegna, e il fratello Tommaso Valperga, abate di Caluso, ampliarono la residenza dotandola di un ricco apparato decorativo, di ambienti ammobiliati con tappezzerie e oggetti preziosi. Secondo la tradizione in questo periodo furono portate a Masino dalla marchesa Cristina di Saluzzo Miolans le ceneri del re Arduino, che fino a quel momento erano custodite ad Agliè. L’ultima proprietaria del castello fu la marchesa Leumann che qui visse fino alla sua morte.

Qualche anno dopo, nel 1987, Masino entrò a far parte del patrimonio del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) che immediatamente avviò importanti lavori di restauro e di catalogazione degli arredi e delle opere d’arte.

Descrizione del sito:

Il castello è in buona parte aperto al pubblico e tra gli ambienti più significativi del percorso di visita vi sono il grande torrione circolare, che ospita la sala da ballo, la Galleria dei poeti, affrescata per volere dell’abate Tommaso Valperga Caluso con i ritratti dei principali letterati antichi, la grande biblioteca costituita da più di dodicimila volumi, che testimoniano aspetti della vita delle famiglie comitali, ma anche delle condizioni della comunità contadina di quest’area per un periodo compreso fra X e XX secolo, la sala dei Gobelins, decorata nel Seicento con figure mitologiche. Gli interni, con i saloni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di Madama Reale, le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, sono documento delle vicende di una famiglia che fu protagonista della storia piemontese e italiana.

Nel vicino Palazzo delle Carrozze si può ammirare la ricca collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo.

All’interno dell’edificio vi è la cappella di San Carlo Borromeo con il sacello contenente le ceneri di Arduino di Ivrea.

Il castello è immerso in un monumentale parco che subì nel corso dei secoli numerosi interventi; nel Settecento, infatti, i giardini erano concepiti secondo uno schema geometrico che univa il modello all’italiana e quello francese; successivamente fu allestita una nuova sistemazione, detta all’inglese, che portò alla realizzazione della «strada dei 22 giri» che scende, in mezzo ai boschi in direzione di Strambino. Oggi vi è un parco all’inglese di circa 20 ettari, un piccolo giardino all’italiana, 18 ettari di boschi e una grande cascina in cui sono conservate antiche carrozze.

A Caravino esisteva un RICETTO su un colle a nord del borgo. La zona del ricetto è oggi libera e coltivata a orti e rimane solo parte delle mura nel tratto a nord: una muratura a doppia cortina di ciottoli posti a spina di pesce, spessa m 0,85.

Informazioni:

Tel. 0125 778100 ; email: faimasino@fondoambiente.it

Links:

http://www.fondoambiente.it/

http://www.comune.caravino.to.it

Bibliografia:

AA.VV., Le stanze delle meraviglie: viaggio fra collezioni, curiosita e stranezze alla scoperta di un’epoca consacrata al culto della bellezza, della conoscenza e del piacere di vivere : Castello di Masino, Caravino (TO), 22 giugno-8 dicembre 2002, FAI-Fondo per l’ambiente italiano, Milano, 2002

Fonti:

Fotografia in alto tratte dal sito del FAI. Foto in basso da http://www.turismotorino.org

Data compilazione scheda:

7 luglio 2010 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese