Provincia di Torino

Oglianico (TO) : Cappella di Sant’Evasio

Storia del sito:

Una delle cellule edilizie al centro del ricetto racchiude i resti della cappella campestre di sant’ Evasio, risalente al XI-XII secolo e documentata per la prima volta nel 1329. Quando fu costruito il ricetto vi venne inglobata, poi fu parzialmente demolita e utilizzata come magazzino; oggi è di proprietà comunale. Anticamente dedicata a sant’Evasio, fu intitolata al Santo Spirito.

La cappella ha l’abside decorata da affreschi del secondo quarto del XV secolo, purtroppo piuttosto deperiti. Il piano pavimentale della cappella è di circa m 1,5 più basso del piano stradale e testimonia che il ricetto è sorto successivamente alla cappella su una piattaforma rialzata artificialmente per esigenze di difesa.

Descrizione del sito:

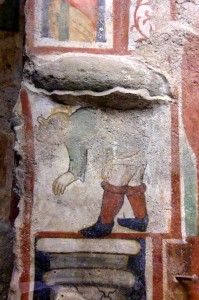

Il catino absidale conserva il Cristo in mandorla circondato dai simboli degli Evangelisti, di stile arcaico, sotto gli Apostoli. Restano tracce del velario che chiudeva in basso il ciclo affrescato.

Nel cilindro absidale vi sono le figure dei dodici apostoli e – peculiarità della cappella – al centro la scena della Crocifissione con la Vergine e san Giovanni, che presenta caratteri più vicini a quelli di Jaquerio. La crocifissione è eccentrica rispetto al Cristo soprastante, forse perché dipinta successivamente; gli Apostoli sono in gruppi di tre di fronte o di profilo, tutti con in mano un libro.

Due figure grottesche, con funzione di telamoni, reggono due pietre inserite all’estremità di un sottarco dipinto.

Al di sotto degli ultimi tre Apostoli si vede, in una lacuna, un tratto di un affresco trecentesco sottostante picchiettato per far aderire il soprastante del Quattrocento.

Informazioni:

All’interno del ricetto (vedi scheda), nota anche con il nome di “Santo Spirito”. Pro Loco, tel. 0124 349480

Links:

http://www.prolocooglianico.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santo_Spirito_ed_Evasio

Bibliografia:

G. SCALVA, C. BERTOLOTTO, Segreti affreschi a Oglianico, Hapax edit., Torino, 2005

M. VIGLINO DAVICO, I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Fotografie e piantina da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

15/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Novalesa (TO) : Incisioni rupestri

Storia e descrizione del sito:

Le incisioni sono state scoperte nel 1988 da parte del GRCM.

La superficie incisa misura 150 x 70 cm, piana e lievemente ondulata, inclinazione 30 gradi. La faccia incisa costituisce una piccola parte, di forma a spicchio, di una roccia isolata. L’incisione non è chiaramente visibile nella sua complessità: si presenta infatti consumata e con pareti a debole inclinazione. Si distinguono però 4 cerchi concentrici con coppellina centrale, che sono circondati da un complesso recinto di canaletti e da 20 coppelle, non tutte toccate dai canaletti, e presenti unicamente nella parte superiore. L’unicità del reperto impedisce al momento una documentata ipotesi attributiva.

Nelle vicinanze del masso sono presenti altre due rocce recanti ciascuna, su superficie pianeggiante, una ventina di coppelle regolari.

Informazioni:

In località Abbazia, un masso isolato in un pianoro a pascolo.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/ar9.htm

Fonti:

Notizie e foto tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

05/07/2007 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Novalesa (TO) : Abbazia della Novalesa

Storia del sito:

Il monastero, dedicato agli apostoli Pietro e Andrea, sorse nel 726 in Val Cenischia “in loco nuncopante Novelicis”, lungo l’antica strada verso il valico del Moncenisio, dove presumibilmente già esisteva in età romana una statio, come testimonia il ritrovamento di reperti di varia natura. L’atto di fondazione è ancor oggi conservato all’Archivio di Stato di Torino. “In rem proprietatis nostre” dichiara il fondatore Abbone “rector” della Moriana e di Susa, e quindi delle valli dell’Arc e della Dora Riparia fra cui occorreva garantire il nuovo collegamento. Costui era un aristocratico di famiglia gallo-romana con rilevanti responsabilità amministrative nell’ambito del regno franco. Era inizialmente una piccola fondazione, che seguiva la regola di san Benedetto. Il vescovo Walcuno di Moriana e di Embrun diresse personalmente la costruzione degli edifici e vigilò sempre sulla vita della nuova comunità. Morendo nel 739 Abbone lasciò quasi per intero alla nuova abbazia il suo immenso patrimonio fondiario, che ben presto conseguì le consuete immunità, escludendo gli ufficiali pubblici da tutta l’ampiezza dei suoi possessi, esentando tutta una serie di persone che lavoravano per essa da tutta una serie di imposizioni pubbliche. Rigida la disciplina all’interno dell'”exercitus monachorum”; perfetto, universalmente rispettato e, in qualche caso, vigorosamente difeso il grandioso servizio di approvvigionamento, con periodico corteo di carri provenienti dalle corti e dai villaggi soggetti al monastero; inesorabile la rivendicazione al dominio monastico dei servi che osassero contestare la propria dipendenza dai monaci; enorme il tesoro raccolto dagli abati e ricchissima la biblioteca. Carlo Magno soggiornò a lungo alla Novalesa e suo figlio Ugo divenne egli stesso abate del cenobio. Dopo la scomparsa di Abbone il monastero visse per un secolo sotto la protezione della dinastia carolingia e raggiunse l’acme del suo sviluppo nella prima metà del IX secolo sotto l’abate Sant’Eldrado (822-840). Nel 906 i Saraceni, muovendo dalla Provenza, provocarono il crollo improvviso della potenza novalicense. I monaci superstiti si rifugiarono a Torino presso la chiesa di Sant’Andrea (ora santuario della Consolata) e più tardi a Breme in Lomellina. Nella nuova sede, nel corso dei decenni, il patrimonio dell’abbazia andò crescendo e anche la Novalesa venne ricostruita sul finire del X secolo dai monaci di Breme ed eretta in priorato, sviluppando all’interno della congregazione una propria particolare autonomia.

Nell’XI secolo la nuova comunità recuperò solide basi economiche e una relativa indipendenza. I monaci della Novalesa, sul finire del XII secolo, nominavano essi stessi il priore che l’abate di Breme poi confermava.

In seguito l’abbazia conobbe alterne vicende: retta a partire dalla metà del XV secolo da amministratori e poi dal 1480 da abati commendatari della famiglia Provana di Leinì, nel 1646 passò ai Cistercensi, fu soppressa per le leggi napoleoniche, tornò poi ai Benedettini fino al 1855, quando con la soppressione degli Ordini Religiosi passò in proprietà privata e venne trasformata in Istituto Idroterapico, quindi al Convitto Nazionale Umberto I, che ne fece la sua sede estiva. Solo da pochi anni vi è tornata una piccola comunità benedettina. Dal 1973 e per circa un decennio è stato effettuato un ampio programma di restauro, che ha interessato in misura e modalità diverse le varie parti del complesso.

Descrizione del sito:

L’abbazia si presenta come un insieme assai articolato di edifici, che portano chiari i segni di epoche di costruzione diverse. L’intero complesso consta oggi della chiesa abbaziale, del chiostro con i relativi annessi e di quattro cappelle sparse nel parco: tre a sud sullo sperone roccioso, una quarta (Santa Maria) ad una certa distanza sul pendio che digrada verso nord, a lato dell’unica via d’accesso alla valle. Il chiostro conserva ancora due lati porticati. Il campanile è settecentesco.

Nella sua fase originaria la CHIESA ABBAZIALE era un edificio a navata unica, orientato, con coro rettangolare piuttosto ampio. A partire dall’XI secolo viene interamente ricostruita, rispettando gli allineamenti della chiesa preromanica. La chiesa romanica era a tre navate separate da pilastri collegati da archi a tutto sesto, con coperture a capriate. All’abside maggiore si affiancava a nord un campanile absidato, mentre un abside minore doveva concludere la navata sud. Tale impianto venne integrato all’inizio del secolo successivo da un vasto avancorpo, anch’esso a tre navate, separate da grossi pilastri circolari. L’edificio attuale, a navata unica con quattro ampie cappelle laterali e profondo presbiterio absidato, è una ricostruzione operata fra il 1709 e il 1718. Sono sopravvissuti ai rifacimenti settecenteschi il lato esterno settentrionale, con una scansione ad archetti binati e, all’interno, un AFFRESCO sulla parete sinistra dell’attuale coro, che si spinge parzialmente sotto la quota del presbiterio. Si tratta di una rappresentazione del martirio di santo Stefano, contenuta in un’edicola ad arco, lungo il quale corre un motivo decorativo geometrico. Cinque sono i personaggi, su un fondo bianco, indicati dai rispettivi tituli. Sulla sinistra Saulo che osserva, al centro tre giudei che scagliano pietre, sulla destra il martire in ginocchio, sereno. In alto, da un semicerchio verde esce il raggio divina che illumina Stefano. Notevole è la somiglianza di questa scena con gli affreschi di sant’Orso ad Aosta. Da alcuni particolari si desume che la datazione non sia posteriore all’inizio del XII secolo.

Sulla sinistra dell’antica strada che conduceva al convento si trova la CAPPELLA DI SANTA MARIA un piccolo e semplice edificio a navata unica con abside squadrata. Nell’abside con copertura a botte si trovano due affreschi quattrocenteschi.

La CAPPELLA DI SAN MICHELE si trova oltre il corpo principale dell’abbazia e la sua struttura è assai simile a Santa Maria. L’interno ha subito pesanti trasformazioni in epoca barocca. Il tema decorativo dell’esterno è l’arco isolato, che impostato com’è su un alto zoccolo viene ad assumere quasi il carattere di una nicchia. Tre sono quelli che compaiono in facciata, ai lati e sopra il semplice portale, due sul fianco meridionale ed uno su ciascun lato dell’abside, mentre sul fianco settentrionale sono stati sostituiti da quattro vere e proprie nicchie dal profilo rettangolare.

Vicina è la CAPPELLA DI SAN SALVATORE. Restauri recenti hanno riportato l’antico edificio ad una forma molto simile all’originale. L’abside è semicircolare, percorsa da una serie continua di archetti divisi in gruppi di tre da lesene. Il motivo degli archetti procede per tutti i fianchi della cappella. Le finestre qui presentano una profonda doppia strombatura, il cui arco esterno è decorato con mattoni a raggiera. L’interno, pur conservando lo schema ad aula, è più organicamente strutturato. Lo spazio è suddiviso in quattro campate a pianta quadrata, coperte con volta a crociera e separate da archi trasversali. Non vi compare nessuna ornamento scolpito né tracce degli affreschi che sicuramente la ornavano, ad eccezione di un breve tratto nell’arco di accesso all’abside, con un motivo a fuseruole e perline. Verosimilmente preromanica è la struttura cui la cappella si addossa: un avancorpo a pianta quadrata addossato alla facciata, con risalti angolari e i lati scanditi da lesene aggettanti a mezza altezza, che richiama altri esempi di torri comprese in impianti monastici.

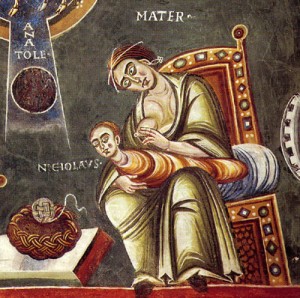

L’edificio più notevole e più noto del complesso è sicuramente la CAPPELLA DI SANT’ELDRADO. Molto povera all’esterno, dove solo l’abside presenta una serie di archetti binati, indice della sua ricostruzione nella prima metà dell’XI secolo. All’interno è stata individuata una tomba a cassa in muratura in parte scavata nella roccia, interamente rivestita in cocciopesto. Tutto induce a identificarla con la tomba di sant’Eldrado, l’abate del secondo quarto del IX secolo, morto in fama di santità. Presenta all’interno uno straordinario ciclo di affreschi, che ricoprono l’intera superficie muraria disponibile, tanto nelle due campate che nel catino absidale e nella controfacciata. Sulla controfacciata vi è una raffigurazione del Giudizio Universale che si rivela di notevole interesse per l’iconografia usata, che richiama ad opere di ambiente ottoniano per la comparsa del simbolo della croce accanto alla figura del Cristo, e per la presenza della folla dei giudicati; tale iconografia è lontana da quella che si può ammirare solitamente in area padana. La prima campata è dedicata alle storie di sant’Eldrado: sulle quattro vele della volta è raffigurato il cammino di Eldrado verso la sua vocazione al monachesimo. Dapprima l’abbandono della propria vita passata, raffigurata attraverso il proprio luogo natale, il Locus ambillis; poi il santo intraprende la vita del pellegrino ed è rappresentato al momento dell’investitura da parte di un sacerdos; il santo giunge poi alla Novalesa e là veste l’abito monastico. Sulla parete meridionale è rappresentato uno dei miracoli più noti del santo, la liberazione della città di Briançon infestata dai serpenti; sulla parete opposta la morte del santo. La seconda campata ospita episodi della vita di san Nicola: sulle vele della volta il santo che rifiuta il latte materno, l’aiuto da lui prestato ad una fanciulla povera, la sua elezione a vescovo di Mira e la sua consacrazione sul seggio vescovile; sulle pareti, due miracoli operati dal santo. Nel catino absidale un maestoso Cristo Pantocratore inscritto entro una mandorla tra gli arcangeli Michele e Gabriele e i santi Nicola ed Eldrado. (Maestro di sant’Eldrado, 1096-1097)

Informazioni:

Tel. 0122 653210

Links:

http://www.abbazianovalesa.org/

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Novalesa

Bibliografia:

AA.VV., 1978, Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte, Milano

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

MERCANDO L., MICHELETTO E. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte – Il medioevo, Torino

Fonti:

Immagini da archivio GAT e 3 e 4 dal sito www.abbazianovalesa.org

Data compilazione scheda:

15 ottobre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

None (TO) : “Castrum Nono”

Storia e descrizione del sito:

Il nome di None si trova attestato per la prima volta, come ‘castrum nono’, in un documento del 1021.

Non trova fondamento l’ipotesi secondo la quale il termine deriverebbe da una colonna miliare romana recante la scritta “ad nonum lapidem”: la distanza di None sia da Torino che da Pinerolo è superiore a nove miglia. Il Casalis ritiene invece che il nome derivi dal Torrente Chisola, chiamato “Nono” dagli antichi geografi. “None” potrebbe quindi significare “Accampamento fortificato sul Chisola”.

Sicuramente dalla fine del XII secolo entrò a far parte dei domini dei conti di Piossasco, un ramo dei quali assunse il titolo di conti di None: il loro capostipite fu Rubeo, da cui il nome ‘de Rossi’ di questo ramo dei Piossasco; uno di essi, Thomas de Nono castellanus et D. imperatoris legatus, è rammentato in un atto di convenzione del 1193 tra il vescovo di Torino e i detti signori di Piossasco. Nel 1295 Filippo di Savoia reinvestì ai signori di Piossasco castello, villa, uomini, giurisdizione e ragioni feudali di None in feudo nobile e gentile sia in linea maschile che femminile. Altri due consegnamenti rispettivamente del 1481 e del 1502, confermano l’indiscusso predominio dei Piossasco su queste terre.

Nel medioevo None fu piazza forte e tutto il tratto di paese verso nord era cinto di mura e di fosso. Oggi non vi è più alcuna traccia di questo periodo storico, tutto fu abbattuto per opera del tempo e degli uomini, anche se i terreni adibiti a coltivazione ancora oggi si chiamano “orti delle mura”.

Nel luogo ove sorgeva il castello che avevano fatto costruire e dove vivevano i Conti di Piossasco, nel 1728 il Conte Gian Michele Asinari Derossi Piossasco di None, già Viceré di Sardegna, decise di abbattere il vecchio e costruire un nuovo castello, ma l’opera non fu mai terminata a causa della morte prematura del Feudatario. La parte del castello già costruita fu demolita dal 1808 al 1815 per ordine del conte Adami Bergolo, che ne divenne proprietario, e vi edificò un castello di proporzioni più modeste che tutt’ora si erge fra ombrosi platani ed alti pini, noto anche come Castello Quaranta, dal nome della famiglia che ne divenne successivamente proprietaria.

Vedi anche allegato Storia_di_None

Informazioni:

Il sito si trovava dove ora è il retro delle scuole elementari.

Link:

http://www.comune.none.to.it

Fonti:

Notizie tratte nel 2007 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

05/06/2007 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Monteu da Po (TO) : resti della pieve di San Giovanni Battista

Storia del sito:

Il Settia (Insediamenti abbandonati sulla collina torinese, pag 16) afferma che: “Verso il Po, sopravvive un resto dell’edificio romanico della pieve locale di S. Giovanni, già ricordata nel X secolo (Ottonis III. diplomata, doc. 264). Degli « scavi, che vennero fatti nel 1910 per cura dell’ufficio regionale d’antichità di Torino, dimostrano che essa, probabilmente, sia stata fabbricata nei primi secoli del cristianesimo » (CAMURATI, Monteu, p. 58); certo è che nei suoi muri erano incorporati « quattro pezzi di marmo bianchissimo che tutti erano lavorati e si veggono ancora essere due capitelli di ordine corinzio ». Nel 1875 uno scavo nelle sue immediate vicinanze constatò che il sottosuolo « è pieno di ciottoli e di rottami di costruzioni medioevali e forse di età meno lontana » (FABRETTI, Dell’antica città, p. 20). Tutto ciò indicherebbe che un centro abitato continuò ad esistere, accanto all’edificio della pieve, per un tempo non breve e che il persistere dell’antico toponimo di Industria, sia pure ridotto a Dustria, nelle fonti ecclesiastiche, e a Lustria nella voce popolare, è sicuro indice della persistenza dell’abitato. Nel 1224, infatti, Allustria è ricordata fra i possessi del marchese di Monferrato insieme con altre località sicuramente abitate (SANGIORGIO, Cronica, p. 58); nel 1301, fra i dipendenti feudali del castello di Monteu vi è un « hospicium de Lustria » (AST-1, Provincia Asti, mazzo 17, n. 1), e nel 1349 i signori locali della zona possiedono « braydas in plano Lustrie », insieme con le avvocazie della chiesa « Sancti Iohannis plebis Lustrie », e « partem decimis Lustrie », oltre che diritti in « castris et villis locorum Montisacuti » (ARNOLDl, Il libro, pp. 309-310). Soltanto dopo la metà del XIV secolo, probabilmente, si svuotò del tutto l’insediamento nel piano per raccogliersi attorno alla chiesa della villa di Monteu posta più in alto a mezza costa, come si può indurre per analogia con altri casi occorsi ai centri abitati viciniori (SETTIA, Villam).

Ancora nel 1428 il vescovo di Vercelli rinnova ai signori di Monteu l’investitura anche se con termini che indicano l’abbandono del luogo, se pure la chiesa isolata sopravviveva (Archivio arcivescovile Vercelli, mazzo 14, n. 172);

Vi sono notizie riguardanti un’altra chiesa che ora non è più visibile e che si trovava sulla strada che portava alle Torri (forse resti di un antico Castello). La chiesa era dedicata a San Pietro e doveva essere la chiesa del Castello. Nei pressi di questa chiesa vi era un cimitero, anch’esso dedicato a San Pietro; in esso si sa che le inumazioni continuarono sino al 1625, anno di un terribile incendio (appiccato dagli Spagnoli) che distrusse il tutto. Lo stesso destino fu riservato alla chiesa che si ergeva in zona La Villa. Pare che questa chiesa venne costruita nel XV secolo anno in cui avvenne l’unificazione delle parrocchie di Monte Acuto e di Industria. La chiesa venne ricostruita tra il 1631 ed il 1636 e fu dedicata a San Giovanni Battista (come l’antica Pieve). È posta su un’altura che si trova ai piedi del colle su cui si stagliano le antiche torri del Castello.

Descrizione del sito:

A testimonianza dell’esistenza della chiesa rimane solamente una piccola porzione di muro.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel 1960, durante gli scavi eseguiti dall’Università di Torino a scopo didattico, nella zona adiacente ai resti della chiesa di San Giovanni venne ritrovata una tomba cosiddetta “a cappuccina”, databile forse alla tarda età imperiale. Dall’indagine fatta dagli archeologi della Soprintendenza risultò che all’interno non vi erano né monili né vasellame ma solamente uno scheletro di una persona adulta con dentatura completa. È da segnalare che la tomba è costituita da mattoni di recupero, di grandezza diversa uno dall’altro. Uno di questi mattoni reca impressa l’impronta di un grosso cane.

Informazioni:

Regione San Giovanni

Link:

http://www.comune.monteudapo.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=6365

Bibliografia:

Arnoldi Domenico, Libro delle investiture del vescovo di Vercelli, Giovanni Fieschi (1349-1350), Torino 1934 (BSSS 73-2)

Camurati don Giovanni, Monteu da Po nel passato e nel presente, Stab. Tip. Paolo Casalegno, Torino 1914

Fabretti Ariodante, Dell’antica citta’ d’industria detta prima Bodincomago, in “Atti della Soc. di archeol. e belle arti” III [1880-81], e poi Torino 1881

Sangiorgio Benvenuto. Cronica [del Monferrato], Torino 1780 (Il brano a cui fa riferimento il Settia è questo: […] domini de Tonengh sunt vassalli, et tenent ab eo Allustriam et Applaciam, et quidquid habent in alia parte […])

Settia Aldo, Insediamenti abbandonati sulla collina torinese, Insegna del Giglio, 1975

Settia Aldo, Villam circa castrum restringere: migrazioni e accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso medioevo, in: “Quaderni storici” VIII, n° 24, 1973, pp. 905 -43

Fonti:

Fotografia GAT.

Data compilazione scheda:

2 novembre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Monteu da Po (TO) : Torri del Castello

Storia del sito:

Il Castello di Monteu da Po non pare costruito prima del Mille, perché nel 996 l’Imperatore concesse la Plebem Monticuli ai Canonici di Vercelli; in questo periodo quindi il Castello non era ancora stato costruito, altrimenti il diploma avrebbe riportato la scritta “Castrum”.

La sua esistenza è invece evidente dato che nel 1186 Federico Barbarossa, con il suo diploma del 5 marzo, diede a Ottobono, conte Radicati, l’investitura di varie terre, villaggi e castelli, fra i quali vi era annoverato anche quello di Monteacuto (Monteu da Po). Le vicende feudali di Monteu da Po e del suo castello sono riportate nel libro dei feudi Piemontesi.

Inizialmente Monte Acuto (Monteu da Po) faceva parte del cosiddetto “Comitato di Monferrato”. In seguito passò ai signori di Brozzolo. Il 16 aprile 1300 Giovanni Marchese di Monferrato ne acquistò un quarto e lo infeudò il 17 maggio 1304, ad Antonio, conte di Biandrate. Nel 1306 la proprietà passò ai Paleologi che lo ridiedero ai Biandrate. Da costoro passò il 21 febbraio 1376 a Emanuele Gambarana; l’8 marzo del 1402 venne acquistato da Giovanni Paleologo di Monferrato; il 21 aprile 1419 passò a Pietro de Spagnolio. Il 6 dicembre 1422 passò a Delfino Derosso e il 18 gennaio 1464 ai signori Gaspare e Baldassarre Provana, che ne vendettero la metà. La lista è lunghissima, fino ai giorni nostri.

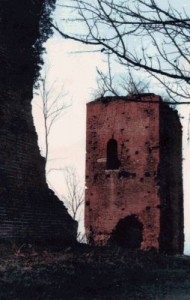

Descrizione del sito:

Le torri sono poste sulla collina più alta che sovrasta il tratto della valle che comprende Lauriano Po e Monteu da Po sino a Brusasco e Cavagnolo. Ovviamente la collina domina anche il tratto del fiume Po che è compreso tra i territori suddetti. Attualmente sono visibili le strutture murarie di due torri quadrate.

Informazioni:

Località Torre del Greppio. Info Agriturismo Parco del Grep https://www.parcodelgrep.it/

Link:

http://www.comune.monteudapo.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=30397

Fonti:

Fotografia archivio GAT.

Data compilazione scheda:

5 novembre 2003 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Monteu da Po (TO) : Città romana di “Industria”

Storia del sito:

Il piccolo centro di Monteu da Po è stato oggetto di indagini archeologiche a partire dal 1700. Il sito è stato identificato con l’antica Industria ricordata dal latino Plinio, sorta nel II sec. a.C. sul precedente villaggio indigeno di Bodincomagus. La città poi decadde e fu abbandonata nel V sec. d.C.

Descrizione del sito:

La parte portata in luce dagli scavi corrisponde solamente ad un decimo della città; in particolare si tratta dell’area sacra e di una parte dell’abitato. L’impianto urbano, databile al periodo augusteo, era caratterizzato da isolati rettangolari regolari scanditi da vie ortogonali; si conservano tracce di case e botteghe. L’area sacra, dedicata al culto di due divinità egizie, comprende il più antico tempio di Iside, il posteriore santuario di Serapide, aree per le danze, i riti e le offerte votive. Nell’epoca romana fiorivano le attività connesse alla lavorazione dei metalli, in particolare del rame e del ferro, estratti dalle miniere della Valle d’Aosta. Pregevoli manufatti bronzei rinvenuti ad Industria sono oggi conservati nel Museo di Antichità di Torino e mostrano l’abilità notevole degli artigiani “Industrienses”. Industria era un importante centro commerciale: situata presso la confluenza della Dora Baltea con il Po, possedeva un porto sul fiume.

Nuovi scavi e un restauro dell’area esposta sono stati eseguiti nel 2011. Vedi sito al n°1.

Descrizione dei ritrovamenti:

Materiali particolarmente significativi sono i bronzi conservati a Torino, tra i quali si segnalano una figura di danzatrice, un fauno, un tripode, il toro Apis, una statuetta di Tyche, un sistro e finimenti di una statua equestre.

Luogo di custodia dei materiali:

Museo di Archeologia di Torino; Museo civico di Chieri (TO), Via Palazzo di Città 10. Materiali murati sulla facciata della chiesa parrocchiale di Monteu da Po.

Informazioni:

Tel. 3393105197

http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/territorio/archeologia/item/4009-industria-

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_%28colonia_romana%29

Bibliografia:

F. BARELLO, Monteu da Po, Area archeologica di Industria. Scavo e restauro, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 27, c.s.

E. ZANDA, Industria. Città romana sacra a Iside. Scavi e ricerche archeologiche 1981/2003, Allemandi, Torino 2011

E. ZANDA – E. LANZA, Industria (Monteu da Po, To). Campagne di scavo 2000-2003. Nuovi dati sulle case private, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 22, 2007, pp. 87-104

Fonti:

Fotografia da Wikipedia

Data compilazione scheda:

28 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Monteu da Po (TO) : Chiesa di San Grato

Storia del sito:

Il piccolo centro di Monteu da Po è ricco di evidenze del passato perché nell’antichità vi si trovava la città romana di Industria. La chiesa di San Grato fa parte del passato di questo paese. La chiesa divenne parrocchia del nuovo borgo venuto a formarsi (Monteu da Po) mediante la concessione, nel 996, dell’Imperatore della Plebem Monticuli ai Canonici di Vercelli.

La costruzione della chiesa presumibilmente avvenne nell’anno 996. Divenne parrocchia nello stesso anno.

Ora viene usata come chiesa cimiteriale. Le sue fondamenta poggiano su un terreno insano, usato anche, in passato, come area di sepoltura.

Il campanile è stato restaurato recentemente.

Descrizione del sito:

L’interno della chiesa si presenta su tre navate, con al centro un altare ligneo di rara bellezza, in perfetto stile rinascimentale e databile intorno al 1500.

San Grato al suo interno appare privo di affreschi perchè ricoperti.

Informazioni:

Piazza Bava. Parrocchia tel. 011 9187843

Link:

http://www.comune.monteudapo.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=6366

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

2 novembre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Montalto Dora (TO) : Parco archeologico del lago Pistono e spazio espositivo

Storia e descrizione del Parco archeologico:

Nel marzo 2017 è stata inauguratala prima capanna realizzata per un progetto culturale diversificato atto a creare un sistema integrato di percorsi tra ambiente, natura e storia.

Il Parco si propone di fornire ai visitatori un percorso avvincente, ma filologicamente corretto, nella Preistoria e Protostoria del Piemonte nord-occidentale. Attraverso il circuito guidato è possibile apprendere come e di cosa vivessero le comunità umane del Neolitico e in quale modo il progresso culturale influenzò la loro quotidianità.

Sulle rive del lago Pistono è possibile visitare le ricostruzioni di un villaggio di 6.500 anni fa.

Storia dello spazio espositivo:

Il museo raccoglie importanti reperti archeologici, testimonianza della presenza di un insediamento umano sul Lago Pistono risalente al Neolitico, circa 4.500 anni fa, uno dei più antichi in Italia.

Nel 2005, furono esposti i reperti rinvenuti sul funire degli anni ’90 del Novecento, in una mostra che fornì lo spunto per lo studio del progetto, portato parzialmente a compimento con l’inaugurazione del 9 novembre 2012. Inaugurata nel marzo 2017 la prima capanna realizzata, è un progetto culturale diversificato atto a creare un sistema integrato di percorsi tra ambiente, natura e storia.

Descrizione del materiale esposto:

Lo spazio espositivo si sviluppa per nuclei tematici corrispondenti a vetrine e pannelli esplicativi attraverso i quali è possibile apprendere come e di cosa vivevano gli uomini del Neolitico e in quale modo il progresso culturale influenzò la loro quotidianità. Inseriti opportunamente nel contesto cronologico di riferimento, le vetrine espositive presentano il materiale archeologico rinvenuto durante le indagini effettuate al Lago Pistono e i risultati delle ricerche in atto. L’insediamento preistorico è caratterizzato dalla presenza di un orizzonte culturale interessato dall’impianto di almeno due strutture, di cui una abitativa, riferibili al Neolitico Medio (4900-4500 a.C.). Elementi ceramici permettono di inquadrarlo nella Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata tipo Isolino, che caratterizza i siti perilacustri con strutture palafitticole in Piemonte e Lombardia occidentale.

Informazioni:

Tel: 0125.650014 (interno 2); Email: info@archeolagopistono.it

Links:

https://www.archeolagopistono.it/

http://www.comune.montalto-dora.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=32570

http://lasentinella.gelocal.it/

Note:

Notizie tratte dai siti sopra indicati. Fotografia in alto da http://www.archeomedia.net/ ; in basso da https://www.archeolagopistono.it/

Data compilazione scheda:

17 gennaio 2013 – aggiorn. giugno 2014 e marzo 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Montalto Dora (TO) : Castello

Storia del sito:

Il sito fu abitato fin dall’epoca romana, probabilmente legato alla storia della vicina Eporedia (l’attuale Ivrea): Montalto sarebbe sorto come presidio alla Serra per proteggere la città. Il distintivo “Dora” risale presumibilmente al 1800 per evitare confusione con altri luoghi.

Nel Medioevo era un Borgo con un castello, edificato tra il X e l’XI secolo, ma non si conosce chi lo fece costruire. Si sa tuttavia che verso il Mille era costituito da una torre, una cinta di collegamento e una cappella dedicata ai santi Efisio, Marco ed Eusebio. Un “castrum montsalti” è attestato da un documento del 1141 ove si sottolinea che è affidato alla giurisdizione del Vescovo di Ivrea. La fortezza era situata in una posizione strategica di importanza militare, perché sulla via tra Ivrea e Aosta, e religiosa perché sulla “Via Francigena”. Nel 1344 passò tra i possedimenti dei Savoia e diventò un punto di riferimento per la strategia di espansione della casata. A questo periodo risalgono vari interventi che ne delineano la conformazione architettonica attuale: fu costruito il mastio e vennero rafforzate le mura. Nel 1403 il castello fu infeudato ai De Jordano di Bard che proseguono gli ampliamenti della fortezza, tra cui la costruzione della torre Chiaverana, della cappella e del campanile. Numerosi signori si susseguirono nella guida del paese, tra gli altri: Margherita Bobba (1568), i Giovannini di Sordevolo e i Bailetti di Ivrea (1650), Pietro Antonio Negroni (1692) con titolo comitale e Silvestro Oliviero di Trana (1706).

Il Castello nel corso della sua storia subì numerosi assalti, il più devastante dei quali risale al 1641 da parte del D’Harcourt: in quella occasione infatti l’edificio venne smantellato nell’interno, pur mantenendo intatto l’esterno.

Il 30 Agosto 1712 Vittorio Amedeo II fece dono del feudo, con titolo comitale, al barone Filiberto Antonio di Vallesa che doveva essere premiato per un gesto di eroismo. Questa famiglia, originaria della valle di Gressoney, rimase alla guida del borgo fino alla metà del secolo scorso quando si esaurì. Il castello passò poi al conte Severino dei Baroni di Casana, che nel 1890 avviò una campagna di restauri per il recupero delle strutture architettoniche, cui parteciparono anche alcuni studiosi dell’epoca come l’ing. Nigra e l’architetto archeologo D’Andrade. Questo intervento non intaccò comunque le torrette d’angolo, le bifore, le finestre in cotto e la merlatura.

Nel 1957, dopo una serie di passaggi di proprietà, il castello fu acquistato dalla Società Immobiliare “Castello di Montalto” per curarne i restauri e la valorizzazione.

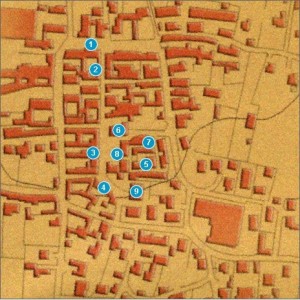

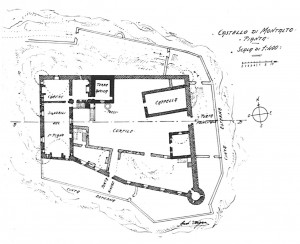

Descrizione del sito:

Oggi il castello si presenta con una pianta quadrata irregolare e una doppia cinta muraria: della prima cinta è rimasta solo qualche traccia; la seconda è alta circa 14 m per un perimetro di oltre 150 m. La merlatura è formata da 142 merli, il camminamento di ronda è lungo 160 m. Vi è una grande torre che domina la parte interna e quattro torricelle angolari.

Nel cortile del castello vi é una costruzione bassa che presumibilmente era un posto di guardia e la CAPPELLA intitolata alla Madonna delle Grazie, edificio di piccole dimensioni, la cui facciata sud presenta tracce di affreschi del XV secolo, tra i quali san Cristoforo, attribuito a Giacomino d’Ivrea e una Madonna del latte con Bambino. All’interno, formato da una aula unica con presbiterio, vi sono numerosi frammenti pittorici: sulla parete sud un affresco con Sante (s. Margherita, s. Liberata con i santi Gervasio e Protasio infanti, s. Lucia). Tra queste due strutture si erge un pozzo che serviva alla necessità d’acqua degli abitanti del castello.

Nel cortile del castello vi é una costruzione bassa che presumibilmente era un posto di guardia e la CAPPELLA intitolata alla Madonna delle Grazie, edificio di piccole dimensioni, la cui facciata sud presenta tracce di affreschi del XV secolo, tra i quali san Cristoforo, attribuito a Giacomino d’Ivrea e una Madonna del latte con Bambino. All’interno, formato da una aula unica con presbiterio, vi sono numerosi frammenti pittorici: sulla parete sud un affresco con Sante (s. Margherita, s. Liberata con i santi Gervasio e Protasio infanti, s. Lucia). Tra queste due strutture si erge un pozzo che serviva alla necessità d’acqua degli abitanti del castello.

Ai piedi del castello c’è traccia anche di un castelletto del XV secolo, noto come “del Riposo”, in quanto probabilmente era utilizzato dai signori che si recavano in visita. Probabile avamposto militare doveva invece essere la torre, i cui resti si trovano nel parco della Villa settecentesca che si trova ai piedi del maniero.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel 1983-84 è stata condotta una campagna di scavo sul sito del castello ed ha interessato un ambiente quadrangolare rivolto ad occidente posto alla base di una parete di roccia; le fondazioni della torre circolare e un ambiente quadrangolare. Due trincee sono state posizionate una a Nord ed una a Sud al solo scopo di riportate alla luce il muro di cinta. Lo scavo, oltre alle fasi cronologiche che vanno dal XIII al XVII secolo, ha restituito una considerevole quantità di materiali protostorici e di ceramica graffita arcaica di tipo ligure e oggetti in metallo (punte di freccia, coltelli, speroni etc.) databili alla prima metà del XIV sec.

Informazioni:

Il castello sorge a 405 m s.l.m., sul monte Crovero, una scoscesa collina morenica. Comune tel. 0125 652771 oppure 0125 650037

Links:

http://www.comune.montalto-dora.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=6354

http://www.castellomontaltodora.com/

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Montalto_Dora

Fonti:

Fotografie da Wikipedia. Seconda in basso da https://www.somewhere.it/prodotto/castelli-terre-ballerine/; terza in basso da pieghevole del Castello.

Data compilazione scheda:

10/10/2005 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese