Provincia di Torino

Pinerolo (TO) : Chiesa di San Maurizio

Storia del sito:

La chiesa di San Maurizio viene citata nel 1078 e nel 1222. L’edificio venne rimaneggiato nel 1442 e poi ricostruito in stile tardo-gotico tra il 1463 ed il 1470. Subì ritocchi a più riprese fino al 1618.

I ripetuti interventi del secolo XIX hanno segnato pesantemente le strutture e l’aspetto dell’edificio: nel 1840 il rimaneggiamento della facciata ha cancellato un’iscrizione che ricordava come si dovesse all’intervento di Carlo Emanuele di Savoia il completamento dei precedenti lavori. Nel 1887-1889, nel corso di altri restauri, sono state sostituite le finestre sulle navate laterali con gli odierni rosoni e rifatte le volte della navata centrale crollate a causa di un terremoto, nello stesso periodo è stata inoltre aggiunta la decorazione interna del pittore Gabriele Ferrero. Attiguo all’abside, con orientamento opposto a quello della chiesa, si trova il Santuario della Madonna delle Grazie, sorto su una cappella cinquecentesca.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE romanico risale al 1336, presenta tre ordini di bifore e trifore ed un’alta cuspide ottagonale.

L’EDIFICIO ha cinque navate con pilastri cruciformi, volte a crociera ed abside poligonale. La navata laterale sinistra, chiaramente asimmetrica, è frutto degli ampliamenti seicenteschi, ed è stata ricavata probabilmente da un porticato esterno.

Sulla destra dell’entrata, presso la bussola della porta laterale, una Pietà o Deposizione del secolo XV-XVI secolo mentre all’estremo opposto della parete si trova un AFFRESCO della seconda metà del XV secolo, in cui spicca una finissima Madonna col Bambino, in atto di consegnare la palma del martirio a un frate francescano, opera forse del “Maestro di Cercenasco”. Tracce di un altro affresco quattrocentesco rappresentano due figure di Santi, identificabili attraverso i cartigli in san Germano e santa Redegonda.

Nell’abside vi sono dipinti settecenteschi: la Nascita della Vergine del Beaumont e l‘Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo del Petrini. All’estremità della navata destra sono tumulati resti dei Principi d’Acaia, reperiti nel 1896 tra i ruderi della distrutta chiesa di San Francesco, dove erano stati sepolti e traslati in San Maurizio il 19 ottobre 1898: una lapide marmorea dello scultore Canonica ricorda l’avvenimento.

Informazioni:

Sul culmine della collina sopra l’abitato, preceduta da un viale di ippocastani. Parrocchia, tel. 0121 71981

Links:

http://www.comune.pinerolo.to.it

http://www.visitandine.altervista.org

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Maurizio_%28Pinerolo%29

Bibliografia:

VISENTIN G., Itinerario storico-turistico di Pinerolo, Pro Pinerolo, Pinerolo TO, 1989

Fonti:

Fotografia da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

19/01/2008 – aggiorn. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Pinerolo (TO) : Casa del Senato

Storia del sito:

L’edificio, voluto probabilmente da Ludovico duca di Acaia, fu sede del Tribunale, la “Curia Pineroliensis”, istituito dal duca stesso nel 1451; poi, durante la prima occupazione francese, ospitò il Sovrano consiglio del Re di Francia; successivamente, nel 1713, vi fu allocato da Vittorio Amedeo II il Senato del Pinerolese, con giurisdizione su tutto il Piemonte e il nome rimase sino ad oggi.

Studiato dal D’Andrade a fine ‘800, il palazzo venne consolidato e restaurato nel 1961, con buon rispetto dell’originale.

Descrizione del sito:

La Casa del Senato, pressoché integra nelle primitive strutture (metà del secolo XV), presenta resti di merlature; è composta di un pianterreno e tre piani.

La facciata in cotto presenta, sulla via, finestre quadrate al primo piano, bifore al secondo e finestrelle gotiche all’ultimo, tutte decorate con ornamenti floreali in cotto; sulla piazzetta D’Andrade è ingentilita da una balconata lignea.

Di fronte alla casa del Senato, sono stati eseguiti pregevoli interventi di restauro su alcuni dei fabbricati medioevali – ad esempio la “Casa degli Argentieri”.

Informazioni:

La Casa del Senato è sede della mostra permanente: “La Necropoli della Doma Rossa” (vedi scheda). Per visite: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/arte-e-cultura/33-musei/85-casa-del-senato

Largo D’Andrade /Via Principi d’Acaia

Link:

http://www.cesmap.it/cesmap/senato/storisen.htm

Fonti:

Fotografie tratte dal sito www.cesmap.it

Data compilazione scheda:

07/09/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Pinasca – Dubbione (TO) : Ponte medievale

Storia e descrizione del sito:

Pinasca è uno dei centri più antichi della valle del Chisone. La prima testimonianza della sua esistenza si trova nella cronaca dell’Abbazia di Novalesa (val Cenischia) del 726, in cui si dice che Abbone, fondatore dell’Abbazia, dona a Pinasca diversi terreni della vallata. Il ritrovamento di alcune monete dell’epoca di Nerone fa però pensare che il paese fosse un centro di transito già in epoca romana.

Il territorio di Rinasca passò successivamente nelle mani del vescovo Landolfo di Torino che, nel 1037, lo donò all’Abbazia di Santa Maria di Cavour che lo vendette alla marchesa Adelaide di Susa, che, nel 1064, lo cedette a sua volta all’Abbazia di Santa Maria di Pinerolo. Nel 1346 Pinasca entrò a far parte dei possedimenti della famiglia Savoia-Acaia, quindi infeudato ai Provana, poi ai Solaro d’Asti e nel 1449 giunse nelle mani del cardinale Lancillotto di Lusignano.

Il ponte si trova nella frazione di Dubbione ed è detto PONTE DI ANNIBALE e, secondo la tradizione, deve il suo nome al condottiero cartaginese che lo avrebbe costruito dopo aver valicato le Alpi ed essere giunto nella valle. In realtà il Ponte, che attraversa il rio Gran Dubbione, è stato edificato tra il X e l’XI secolo. È in pietra locale, ad una sola arcata, a forma di “schiena d’asino”, con basse sponde.

Informazioni:

Comune, tel. 0121 800712

Link:

http://www.comune.pinasca.to.it

Fonti:

Notizie e fotografia tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

12/02/2008 – aggiornam. luglio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

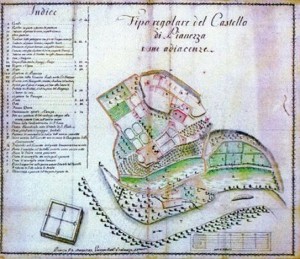

Pianezza (TO) : Ricetto e Torre

Storia del sito:

Pianezza conserva tracce di presenze romane, quando fu tappa delle legioni sulla via delle Gallie (scavi di tombe vennero eseguiti da Assandria e Bertea del 1910). Fu centro di diffusione del cristianesimo verso le vallate alpine ancora pagane; dopo l’anno Mille fu punto di forza del potere vescovile con la popolazione raccolta attorno alla Pieve di San Pietro (vedi scheda), al Castello e al Borgo fortificato, altrove chiamato più specificatamente ricetto.

CASTELLO

Il Castello di Pianezza sorgeva a sud dell’odierno Parco di Villa Lascaris, quasi a picco sull’incrocio tra Via Maria Bricca e la Discesa al Filatoio. Costruito attorno all’anno 1000 dai Vescovi di Torino, servì, con quello di Rivoli, a controllare la strada proveniente dalla Francia e a regolare le attività del vasto territorio a lui soggetto. Nel 1159, l’imperatore Federico I Barbarossa, che svernava in Piemonte ad Occimiano, confermò al Vescovo Guido di Torino tutti i diritti pubblici imperiali che già esercitava su una cerchia di 10 miglia attorno a Torino; in particolare per Pianezza cita la concessione della corte, del castello, della giurisdizione militare e giudiziaria e della Pieve. Sul castello di Pianezza vantarono diritti i Savoia, che nel 1228 lo assegnarono in dote a Margherita, sposa di Bonifacio di Monferrato. Nel 1290 i Savoia lo tolsero con la forza al Monferrato, infeudandolo poi ai Provana nel 1360. Quando, nel 1365, i Provana si ribellarono agli Acaia, il Castello fu assediato ed espugnato dopo tre giorni di combattimento. Ebbe il suo massimo splendore quando Emanuele Filiberto lo comperò per donarlo a Beatrice Langosco, sua favorita, erigendo per lei il Marchesato di Pianezza.

Il sistema difensivo del Castello contava sul dislivello naturale verso la Dora e su bastioni fortificati verso Lusinera e il paese; l’ingresso al Castello doveva trovarsi probabilmente a Lusinera dove, fino a pochi decenni fa, esisteva “l’arco del Castello”, cioè la porta ove era sistemato il pesante portone. Non si è sicuri se il ponte levatoio, di cui si hanno testimonianze certe, fosse davanti a questo portone oppure appartenesse ad una difesa più interna del castello. La difesa esterna era completata dal “fossato” che correva nell’attuale Via Pellegrino e terminava nella “Crosa”, un ampio stagno che occupava la parte centrale di Piazza Cavour.

Il sistema difensivo del Castello contava sul dislivello naturale verso la Dora e su bastioni fortificati verso Lusinera e il paese; l’ingresso al Castello doveva trovarsi probabilmente a Lusinera dove, fino a pochi decenni fa, esisteva “l’arco del Castello”, cioè la porta ove era sistemato il pesante portone. Non si è sicuri se il ponte levatoio, di cui si hanno testimonianze certe, fosse davanti a questo portone oppure appartenesse ad una difesa più interna del castello. La difesa esterna era completata dal “fossato” che correva nell’attuale Via Pellegrino e terminava nella “Crosa”, un ampio stagno che occupava la parte centrale di Piazza Cavour.

Nel corso del 1600 e del 1700 i discendenti di Beatrice lo trasformarono da opera militare in residenza nobiliare: si ricordano le cento camere del Castello, l’immenso salone centrale retto da dodici colonne e gli splendidi giardini. Nel 1706 i Francesi che assediavano Torino lo occuparono: servì da ospedale e da cantiere per la preparazione di graticci da usare nelle trincee. Nella notte del 5 settembre 1706 gli uomini di Vittorio Amedeo II e di Eugenio di Savoia lo presero d’assalto, con l’aiuto dell’eroina di Pianezza, Maria Bricca, che fece entrare nel castello, attraverso una galleria, i Granatieri del reggimento Brandeburghese del Principe d’Anhalt.

Nel 1808 il Governo Francese che occupava il Piemonte lo dichiarò “bene nazionale” e lo vendette ad una società di demolizione che ne recuperò i materiali. Il Conte Agostino Lascaris in seguito acquistò il sito e vi costruì l’edificio oggi detto VILLA LASCARIS, che donò poi all’Arcivescovo di Torino.

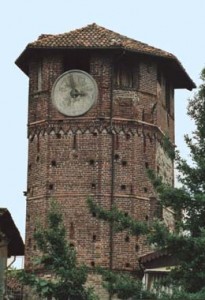

BORGO e TORRE DEL RICETTO

Accanto al Castello, su un rialzo di 8 metri, intorno alla metà del 1200 gli uomini di Pianezza costruirono un nucleo difensivo fortificato, circondato da un muro con torri, ove rifugiarsi in caso di pericolo. Nacque così il Borgo (la cui esistenza è documentata con certezza nel 1291), ove ogni famiglia possedeva una piccolissima unità abitativa che permetteva di mettere al sicuro la vita, le cose più preziose e le provviste alimentari. Nei due secoli successivi si perfezionarono le difese, si fecero prescrizioni per la manutenzione del muro, si assoldarono guardie professionali nelle occasioni di maggior rischio. Quando i pericoli cessarono e la difesa passiva divenne inutile, il Borgo diventò luogo di abitazione stabile si costruì la seconda Parrocchia di San Paolo.

L’unica testimonianza rimasta è la Torre campanaria. Accanto alla torre si trovava la Casa del Comune di cui si hanno notizie a partire dal 1360. Da secoli la torre ospita le campane usate un tempo indistintamente dal comune e dalla parrocchia. Vi fu anche installato un orologio che, fino a prima dei restauri, funzionava con un movimento meccanico. La Torre è stata recentemente restaurata e consolidata.

CAPPELLA DI SAN ROCCO

Il 30 Novembre 1360, il Consiglio Generale dei Capifamiglia di Pianezza si riunì per approvare una modifica agli Statuti della Bialera, “nella Cappella del luogo suddetto”. Il documento non precisa di quale cappella si trattasse, ma è noto che le riunioni del Comune di Pianezza si tenevano sulla piazza antistante la Cappella di San Rocco, o all’interno di essa ove, in una credenza, erano conservati i libri del Comune: anzi, dal mobile prese nome lo stesso Consiglio, che per secoli sarà chiamato la “Credenza” di Pianezza. È difficile che nel 1360 la Cappella, posta sull’unica piazza del paese, fosse già dedicata a San Rocco, morto poco più che un decennio avanti, ma è certo che attorno alla Cappella nacque e si sviluppò l’attività del libero Comune della Pianezza medievale. Le lacune documentarie non permettono di sapere quando la Cappella fu dedicata al Santo. Alla metà del 1500 la Cappella di San Rocco è frequentemente citata, sia negli atti pubblici sia nelle denunce al Catasto delle proprietà limitrofe. Restaurata alla fine del 1500 e ancor nel 1653, fu ricostruita nel XVIII secolo. Recentemente restaurata, è adibita a usi profani.

Descrizione del sito:

Dell’antico castello e della cappella di san Rocco originaria non è rimasto nulla.

Delle mura oggi non rimane che qualche piccola traccia. Il disegno delle unità abitative è a tratti ancora visibile.

Ben conservata è invece la TORRE, che risale al XIV secolo; di forma poligonale, costruita in mattoni, è ornata da una cornice a dentelli all’ultimo piano. In origine era merlata con merli guelfi e senza copertura, completamente aperta sul lato verso l’interno del borgo. Oggi la torre è coperta da un tetto ed è stata chiusa sul lato interno che, in basso, é confinante con edifici più recenti.

Informazioni:

la Torre si trova nella parte più alta dell’abitato, tra Via al Borgo e Via Lascaris. Comune Pianezza, tel. 011 9670000 , ufficio URP tel. 011/9670211.

Link:

http://www.comune.pianezza.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4917

Bibliografia:

ASSANDRIA G., BERTEA C., Rinvenimento di tombe romane a Pianezza, Atti Soc. Archeologia e belle arti prov. di Torino, vol. VIII, Torino, 1910

BOLLEA L.C., I Bollea: signori di Losa, Altaretto, Meana e Gravere e consignori di Pianezza, Tipog. F. Vissio, Bene Vagienna CN, 1923, (Edito in Boll. Stor. Bibl. Subalpino, a. XXV, n° I-II, Torino, 1923 con il titolo Manfredingi, signori di Pianezza e visconti di Baratonia)

CAPELLO C.F., Pianezza e le sue vicende, La tipografica torinese, Torino, 1965

MAZZOLA D., La storia del Castello di Pianezza, FB , Alpignano (TO), 2001

Fonti:

Le notizie e le fotografie 1 e 2 sono state tratte dal sito del Comune nel 2006. Foto 3 e 4, in basso, GAT.

Data compilazione scheda:

26/08/2006 – aggiornam. luglio 2014 e 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Pianezza (TO) : Pieve di San Pietro

Storia del sito:

La tradizione locale colloca le origini della pieve alla nascita del cristianesimo, ritenendola costruita sul sito già occupato da un precedente tempio pagano. Nessuna traccia conforta questa ipotesi. Recenti studi hanno riconosciuto nella pieve almeno quattro grandi momenti costruttivi: le pareti portanti dell’aula centrale di possibile datazione carolingia, la facciata di primitivo stile romanico, le navate laterali di probabile datazione duecentesca, la facciata laterale e la parte absidale di costruzione trecentesca in stile gotico. In capo alla navata destra i Provana realizzarono la cappella gentilizia e il tumulo di famiglia. La decadenza iniziò quando il marchese di Pianezza Giacinto Simiana tolse alla pieve ogni giurisdizione, attribuendo la funzione di chiesa parrocchiale alla chiesa di San Paolo esistente nel paese.

Descrizione del sito:

La facciata della navata centrale fu costruita quando le navate laterali non esistevano ancora. L’arretramento della parte terminale della navata destra fu determinato dal crollo dello spigolo in prossimità del fiume.

La facciata sinistra gotica è chiusa sotto la navata del tetto da una fascia di archetti trilobati in laterizio ornati da rilievi fitomorfi. La ristrutturazione gotica della parte absidale interessò tutta l’ampiezza della chiesa. Nella muratura si trovano inseriti due frammenti marmorei di evidente fattura romana classica, ornati in bassorilievo, e un terzo di origine già cristiana.

GLI AFFRESCHI – In origine la chiesa era completamente affrescata. Ora molta parte della decorazione è andata perduta.

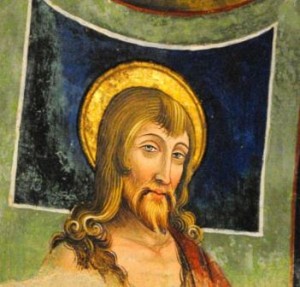

PRESBITERIO – L’arco trionfale che introduce al presbiterio (foto 2) ha l’intradosso dipinto con le immagini dei dodici apostoli ritratti a mezzo busto in tondi. L’Annunciazione, sulla parete in alto, richiama le analoghe scene coeve. La Crocifissione (foto 3 – 4) sulla parete centrale è attribuita a Giacomo Jaquerio e alla sua scuola (primi decenni del Quattrocento), come anche negli sguinci delle finestre immediatamente a destra e a sinistra la figura di Maria dolorosa e piangente e di san Giovanni, assorto nel suo indicibile dolore.

A lato della Crocifissione sono raffigurate a destra Maria Maddalena con il vaso dei profumi e santa Margherita, protettrice delle partorienti, che esce indenne dal drago-demonio. A sinistra santa Lucia e santa Caterina, con la ruota dentata simbolo del suo martirio.

Sulla PARETE DESTRA DELL’ABSIDE della navata centrale vi sono quattro scene della vita di san Pietro: la disputa con Simon Mago, la pesca miracolosa, Pietro che cammina sull’acqua e la consegna delle chiavi. Sotto, racchiuse in cornici ad arco acuto trilobato, sono due figure di santi: san Sebastiano in ricco abito borghese con in mano un fascio di frecce a destra e san Massimo, vescovo di Torino a sinistra. Sul pilastro probabile raffigurazione di san Rocco, rappresentato come un giovane biondo, con il corpo piagato dalla peste avvolto in un mantello rosso.

Sul piedritto dell’arco absidale un’immagine di ben maggiore qualità databile al tardo Quattrocento di un solenne sant’Antonio abate dalla barba fluente con due campanelle e il bastone a tau.

Sulla PARETE SINISTRA DELL’ABSIDE della navata centrale si trovano quattro scene della vita del Battista, protettore della famiglia Provana. In posizione simmetrica ai santi che si trovano sulla parete destra si trovano san Lorenzo con in mano la grata su cui fu martirizzato e nell’altro angolo san Leonardo con le manette ed i ceppi, patrono dei prigionieri. Sul pilastro una santa martire sconosciuta dal bellissimo volto incorniciato da una elegante pettinatura.

Le VELE DELLA VOLTA contengono le figure dei quattro evangelisti.

NAVATA CENTRALE – Nella PARETE LATERALE SINISTRA IN ALTO resti di un ciclo di affreschi raffigurante le Virtù ed i Vizi, del quale sopravvivono soltanto la “Allegoria dell’Umiltà e della Superbia”.

Sul terzo pilastro sinistro il Beato Amedeo di Savoia. Al ciclo jaqueriano si deve aggiungere l’isolata e incompiuta figura dell’arcangelo Michele intento a pesare le anime sul secondo pilastro verso la navata destra con santi nella parte inferiore.

Sulla controfacciata un Santo guerriero presso una città in fiamme, quasi certamente san Floriano.

Nella PARETE LATERALE DESTRA IN ALTO è presente una scena con ampie cadute d’intonaco, raffigurante il martirio di san Sebastiano (foto 06). Il dipinto è attribuito ad Aimone Dux. Dipinto di acceso cromatismo.

In basso, di altra mano, San Gottardo con il committente inginocchiato. È interessante notare la presenza di due santi estranei alla tradizione piemontese e venerati nei paesi tedeschi, come San Floriano e lo stesso San Gottardo, protettore dei mercanti che attraversavano i valichi alpini.

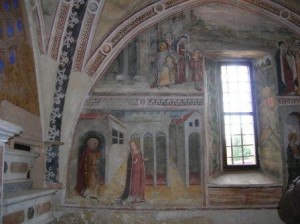

LA CAPPELLA DI SAN BIAGIO – La cappella si presenta come corpo autonomo, all’inizio della navata sinistra.

La decorazione pittorica eseguita intorno alla metà del XV secolo è opera di un artista, formatosi alla scuola jaqueriana. Il contorno fortemente segnato delle figure richiama alla mente le opere del pittore chierese Guglielmetto Fantini, autore di cicli di affreschi nel Duomo di Chieri, nelle chiesa di San Sebastiano di Pecetto e nella cappella del cimitero di Marentino.

Il maestro della cappella di San Biagio affrescò due miracoli del santo, santa Caterina e sant’Agata (ora perduta) i dottori della chiesa sulla volta, il trigramma cristologico di san Bernardino sorretto da angeli e sulla parete interna della facciata gotica, sotto il rosone luminoso una delicata Annuciazione, con influssi fiamminghi ravvisabili nell’angelo dalle vesti geometrizzate e nella Vergine dai capelli sciolti con il «Libro d’Ore» rimasto aperto.

I motivi a rametti di foglie o a rosette, che completano la decorazione delle pareti e della volta dell’ambulacro, sono prodotti con stampini e si ripetono come disegni di tappezzeria operata.

LA CAPPELLA PROVANA – Al fondo della navata destra troviamo la cappella dedicata a San Giovanni Battista, di patronato dei Provana, il cui stemma è dipinto alla base delle vele della volta, interamente decorata con affreschi appartenenti a due fasi differenti.

Un primo maestro (seconda metà del Quattrocento) eseguì le storie del Santo sulla parete destra (restano i frammenti di due episodi), nella lunetta a sinistra, sulla parete di fondo ai lati della finestra e sulla volta.

A un secondo maestro più tardo (inizio Cinquecento) si attribuiscono le scene della vita del Battista tratte dal Vangelo. La predicazione nel deserto rivolta non a uomini ma ad animali reali o fantastici, che lo circondano. Il Battesimo di Gesù nel Giordano, collocato in un paesaggio toscaneggiante, La predicazione davanti ad Erode, il cui tema è scritto sulla cornice – Non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello – si svolge alla presenza di una raffinata corte rinascimentale. La scena del martirio è risolta con la consegna della testa del profeta ad Erodiade, che la riceve porgendo il vassoio. Al centro la Madonna Provana con Gesù Bambino sulle ginocchia, fortunosamente integra e non priva di finezza esecutiva. In secondo piano due angeli, uno intento a suonare il flauto e l’altro nell’atto di deporre nelle mani del Bambino il vassoio vuoto su cui era stata deposta le testa del Battista.

Informazioni:

Fuori dell’abitato, a picco sulla Dora (Via M. Bricca). Comune tel. 011 967000 oppure 320 0393197

Link:

http://www.comune.pianezza.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4922

Bibliografia:

MONTI L., La Pieve di San Pietro di Pianezza, Tesi di Laurea in Archeologia Cristiana, Relatore G. Wataghin Cantino, Facoltà di Lettere Università di Torino, AA 1980-81

ADORNO G., BERTOLOTTO C., NICOLA A.R., PARODI V., La pieve di San Pietro: scoprire Pianezza, 2003

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

20/12/2005 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Pianezza (TO) : Cappella di San Sebastiano

Storia del sito:

La Cappella, dedicata alla Madonna delle Grazie e a San Sebastiano, era posta appena fuori dell’abitato del paese, dove forse sorgeva una porta. Fungeva da sentinella a difesa dai frequenti morbi endemici, in special modo a baluardo contro la peste, terrore del medioevo. Non si possono escludere, nella scelta del luogo di costruzione, delle ragioni igieniche: la Cappella era frequentata da devoti che erano sospettati di essere ammalati oppure già colpiti dal morbo, per cui non potevano entrare nell’abitato. Non si può fissare l’anno esatto di costruzione nel corso del XV secolo, travagliato dalle pestilenze. Si pensa che sia stata edificata dopo la peste del 1428 o dopo il 1460 quando la peste colpì le valli di Lanzo e anche Pianezza.

La cappella contiene AFFRESCHI che necessitano di un efficace restauro, già programmato. Il degrado è di data antica: le prime visite pastorali del 1500 segnalavano già allora la necessità degli interventi sui dipinti.

La Cappella divenne famosa (“La Domenica del Corriere” le dedicò una tavola di copertina) quando negli anni 1931-32 fu trasferita tutta intera dal luogo più a monte, ove si trovava, fino al sito attuale, distante 140 metri. Opportunamente ingabbiata in una struttura di legno, fu fatta scorrere di pochi metri al giorno su rulli posti su rotaie.

In quella occasione si eliminò la parete che chiudeva la facciata, sostituita poi da una cancellata di legno: soluzione più consona alla tipologia originaria.

Descrizione del sito:

La cappella è decorata internamente da AFFRESCHI eseguiti in tempi diversi. Il ciclo più sviluppato è quello della volta, che si snoda in sette campiture, sei uguali e uno di apertura maggiore, dedicato alla vita di San Sebastiano e realizzato dai pinerolesi Bartolomeo e Sebastiano Serra negli ultimi anni del XV secolo.

Sulle pareti gli affreschi superstiti raffigurano i devoti sotto il manto della Vergine, a destra; san Sebastiano affiancato da san Rocco sulla parete di fondo: a sinistra, le tentazioni di sant’Antonio abate o meglio le torture che subisce da parte dei diavoli. Gli artisti sono anonimi: si pensa a esponenti della scuola di Jaquerio.

Informazioni:

Comune, tel. 011 9670000

Link:

http://www.comune.pianezza.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4923

https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/659-cappella-di-san-sebastiano

https://www.chieseromaniche.it/Schede/171-Pianezza-San-Sebastiano.htm

Bibliografia:

MESTURINO V., L’antica chiesetta votiva di San Sebastiano in Pianezza, Tip. C. Cebrario, Pianezza (TO) 1933

Fonti:

Le notizie e le fotografie sono state tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

26/01/2006 – aggiornam. luglio 2014 – aprile 2021

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Pianezza (TO) : Cappella della Madonna della Stella

Storia del sito:

La località ha una denominazione antica: Lessano, già testimoniata nel 1025. Nostra Signora di Lessano era il nome antico della Cappella. È presumibile che fosse la chiesa di un insediamento altomedievale, abbandonato quando, per necessità di difesa, gli abitanti si aggregarono alla vicina Pianezza. Nella circostante area cimiteriale sono stati ritrovati laterizi di epoca romano-altomedievale.

Posta su una diramazione della Via Francigena, quella che dalle vallate alpine e dalla Lombardia permetteva di evitare la sosta a Torino, assunse l’attuale denominazione nel XVII secolo. Un’ipotesi, ma molto incerta, è che si riferisca ai pellegrinaggi diretti al Campo della Stella (Compostella) ove è la tomba di San Giacomo Apostolo. Come Druento, Rivoli, Celle, anche Pianezza ebbe luogo di sosta e di preghiera dedicato alla Madonna della Stella.

L’attuale costruzione fu elevata, forse in due tempi, nel corso del 1400. Prima il Presbiterio a volta, poi il corpo della chiesa, di maggiore larghezza, con il soffitto a capriate, ora coperto da cassettoni.

Il campanile fu elevato nel corso del 1700. Per un voto, a partire dal 1714 la festa viene celebrata il 12 Settembre.

Il presbiterio è ricoperto da AFFRESCHI della seconda metà del Quattrocento, di un ignoto pittore di scuola jaqueriana, ma che risente di influenze rinascimentali. L’opera è stata restaurata nel 1997.

Nel 2014 nuovi restauri che hanno rivelato altri affreschi.

Descrizione del sito:

All’estero, sul lato destro, rimangono archetti sotto il tetto in corrispondenza del presbiterio. Un grande affresco raffigura san Cristoforo che porta sulle spalle Gesù Bambino che regge in mano una sfera che rappresenta il mondo e su cui è dipinto un paesaggio marino. A lato, verso l’ingresso, la figura di un altro santo protettore: sant’Antonio Abate.

Gli AFFRESCHI all’interno della cappella sono di autori ignoti e di scuola non più completamente gotica: i fondi neutri sono ravvivati da paesaggi. Le pitture sono tutte nella parte più antica dell’edificio, il presbiterio, ad eccezione della figura di san Lorenzo sulla parete destra, datato 1480.

Le scene rappresentano episodi della vita della Vergine. Sull’arco trionfale l’Annunciazione; nel sottarco 10 busti di profeti, ma essendo i cartigli illeggibili, non identificabili, tranne Esra.

La parete sinistra del presbiterio è divisa in quattro scene da una decorazione, purtroppo mutilata nella parte inferiore dalla apertura di una porta. Rappresenta l’annuncio dell’angelo a san Gioacchino, l’incontro tra sant’Anna e san Gioacchino; in basso la nascita della Vergine con sant’Anna in un letto dipinto con precisi particolari, manca il resto della scena con la neonata, a destra Maria che viene condotta al Tempio. La parete dell’altare fu ridipinta con un un decoro a graticcio di gusto barocco, coprendo gli affreschi antichi, forse la nascita di Gesù. Sulla parete destra, in quattro scene, l’episodio di Gesù con i dottori nel tempio. In alto a sinistra Maria, Giuseppe e Gesù che vanno a Gerusalemme con un asino e il Bambino è raffigurato sullo spigolo, solo con una gamba. Curiosamente nello strombo della finestra è dipinto Gesù come un ragazzino che attraversa un ponticello, solo nella campagna. A destra vi sono solo i due genitori e l’asino. In basso Maria e Giuseppe cercano il figlio tra architetture elaborate che rappresentano la città; a destra Maria e Giuseppe trovano Gesù che sta discutendo con i dottori nel Tempio.

Le quattro vele della volta raffigurano ciascuna due episodi della vita di Maria, tratte dai Vangeli apocrifi. Di fronte all’altare, sopra lo stemma dei Provana, un scena probabilmente simbolica: Gesù, con al seguito gli Apostoli, annuncia a Maria che è la Mater ecclesiae, un angelo annuncia a Maria che è in procinto di morire; a sinistra Maria riunisce gli Apostoli per comunicare la notizia; Maria morta distesa su un letto; nella vela sopra l’altare il catafalco di Maria e destra mentre lo stanno ponendo nel sepolcro: un soldato vorrebbe rovesciarlo, ma gli si seccano le mani; nella vela a destra l’apostolo Tommaso vede l’assunzione di Maria e Le dice che nessuno gli crederà, allora la Vergine gli consegna come prova la sua cintura, a destra gli altri apostoli guardano il sepolcro vuoto e Tommaso con la cintura in mano.

Informazioni:

Fino a pochi decenni fa era in piena campagna, ben visibile a distanza, ora è circondata da edifici. Comune tel. 011 9670000

Links:

http://www.comune.pianezza.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4924

Fonti:

Le notizie e le fotografie 2 e 3 sono state tratte dal sito del Comune. Foto in alto da www.paliodipianezza.org. Foto 4, 5, 6 GAT

Data compilazione scheda:

26/01/2006 – aggiornam. 7 aprile 2013 e luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Perosa Canavese (TO) : Torre-porta

Storia del sito:

Il Comune di Perosa Canavese nacque come piccolo centro attiguo al borgo di Moyrano in seguito andato perduto a causa delle pestilenze e delle scorrerie degli eserciti in transito; la sua storia è strettamente collegata, dall’XI al XVI secolo, alle vicende dei conti di San Martino e del loro castello. Centro fortificato di importanza strategica ed economica, fin da epoca romana, perché da esso transitava un’importante via di comunicazione tra Eporedia ed Augusta Taurinorum (via petrosa); tale strada passava dagli odierni Comuni di San Martino e Vialfrè.

Parzialmente distrutto alla fine del XIII secolo, poi nel XVI durante la guerra tra Francesi e Spagnoli, Perosa subì notevoli danneggiamenti, soprattutto in occasione dei numerosi assedi al castello del borgo di San Martino.

Con buona probabilità a Perosa esisteva un ricetto, non un castello, che sorgeva su un rialzo di circa m 2 rispetto al borgo sottostante a cui si accedeva dalla torre-porta posta nel punto più orientale.

Descrizione del sito:

Dell’antico ricetto rimane, molto manomessa, una cellula con mura in pietre poste a spina di pesce e la Torre-porta che, ancora oggi, sovrasta un tratto delle mura dell’Ayrale (un tempo deposito di animali, cereali e paglia) e dell’antica chiesa, situata a cavallo della vecchia Via del Castello.

La TORRE-PORTA è di forma parallelepipeda e aveva originariamente un’altezza di m 10,50. La struttura è quasi completamente in laterizio, solo nella zona inferiore vi sono ciottoli posti a spina di pesce, a testimoniare una più antica struttura. Il portale all’ingresso della torre è largo 2,75 metri e alto 2,90 metri dalla chiave; l’accesso era unico, con doppia chiusura: con ponte levatoio, di cui sono visibili i tagli dei bolzoni convergenti verso il basso, e con chiusura ad antoni di cui è visibile il cardine sinistro in pietra. Verso l’interno la torre, superiormente all’orizzontamento, era aperta ad arco. La torre terminava con merlatura bifida poi tamponata quando venne sopraelevata costruendo una cella campanaria.

Informazioni:

Nella parte più elevata dell’abitato. Info Comune, tel. 0125 739113

Links:

http://www.comune.perosa-canavese.to.it

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

03/09/2006 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Pecetto Torinese (TO) : Chiesa di San Sebastiano

Storia del sito:

Nel più antico documento che ne testimonia l’esistenza (1584) è definita “ecclesiam campestrem”, ma viene anche riportato che un tempo era stata la chiesa parrocchiale del luogo, costruita presumibilmente nei primi anni del Quattrocento.

Il Comune di Pecetto, quale proprietario della chiesa, ha finanziato tra il 2003 e il 2009 un accurato intervento di restauro conservativo degli affreschi.

Descrizione del sito:

La facciata principale della chiesa è in semplici mattoni a vista, come tutto l’edificio.

La struttura interna è a pianta basilicale con tre navate lunghe una quindicina di metri coperte da volte a crociera sorretti da pilastri e un presbiterio che costituisce il prolungamento della navata centrale oltre l’arco santo. Il portale principale è a sesto acuto con cornice in cotto. La parete di fondo della navata sinistra presenta un’apertura tonda segnata da una cornice in cotto a foglie di cardo selvatico. Sulla parete sud un’apertura rettangolare con serramento in legno a due battenti immette nel cimitero. Al centro della navata maggiore due botole in pietra introducono nel sottostante ossario.

Tra il XV e il XVI secolo l’interno fu interamente affrescato, grazie all’intervento di ricche famiglie locali, i Bosio e i Vaudano, i cui stemmi sono ancora dipinti sui capitelli di due colonne all’interno. La molteplicità disorganica degli interventi, evidente nel ripetersi di alcuni temi, evidenzia che in essa operarono pittori di umile formazione accanto a maestri esperti.

L’AFFRESCO della volta del presbiterio, realizzato tra il 1440 e il 1450, è stato attribuito a Guglielmo Fantini, pittore di origine chierese, formatosi sugli esempi di Giacomo Jaquerio. Nelle quattro vele della volta del presbiterio sono raffigurati l’incoronazione della Vergine, gli Evangelisti e i due più popolari santi guaritori, sant’Antonio Abate e san Sebastiano. La Crocifissione affrescata sulla parete di fondo del presbiterio e le scene della Passione in parte sopravvissute sulle pareti, databili al terzo quarto del Quattrocento sono opera di un grande pittore per certi versi ancora misterioso, partecipe di una cultura gotico-internazionale di matrice lombarda. Il nome che compare ai piedi del Cristo crocifisso “Antonius de Manzaniis” viene interpretato come la firma dell’artista, del quale tuttavia non possediamo altre notizie.

Nelle prime tre campate della navata sinistra sono affrescati gli apostoli con il Cristo risorto (con san Tommaso che verifica la piaga del costato di Cristo e vari santi e sante (san Dario Vescovo, san Michele Arcangelo, san Giacomo maggiore, santa Scolastica e santa Pudenziana).

Sulla volta della terza cappella della navata sinistra si narra l’affascinante leggenda medievale di San Domingo de la Calzada, o “miracolo dell’impiccato”, legata al celeberrimo pellegrinaggio verso Santiago di Compostela in Galizia. Gli affreschi sono opera di un raffinato pittore convenzionalmente definito “pseudo Jacopino Longo” per l’affinità della sua arte con quella di Jacopino, dal quale però si differenzia per lo stile ormai pienamente rinascimentale. Suoi sono anche gli affreschi della sottarco della seconda destra e l’Assunta della navata centrale.

La quarta cappella della navata sinistra è dedicata ai santi Stefano e Lorenzo, i due primi martiri del cristianesimo. Il pittore, attivo a Pecetto, pur operando anch’egli fra il sesto e il settimo decennio del ‘400, mostra una cultura ancora medievale, con forti accentuazioni espressive (particolarmente evidente nel realismo con cui rappresenta l’accanimento dei persecutori). La scena sulla parete di fondo (san Lorenzo che guarisce un cieco) allude forse ad una grazia ricevuta o invocata dal committente degli affreschi, dal momento che il viso del miracolato è un vero ritratto, di grande finezza psicologica.

Di grande bellezza e importanza l’affresco posto sulla controfacciata di destra, realizzato con intensa carica emotiva nel 1508 da Jacopino Longo e raffigurante la Natività, prima opera datata pervenutaci dall’artista.

Informazioni:

La chiesa è presso il cimitero, a sud dell’abitato.

Da febbraio 2023 fa parte del circuito “Chiese a porte aperte“, scaricando l’app, registrandosi e prenotando la visita gratuita, si potrà accedere alla chiesa in autonomia. Comune tel. 011 8609218 oppure e-mail: info@comune.pecetto.to.it

Bibliografia:

Testo tratto da scheda reperibile in loco realizzata a cura di Silvia Gazzola e Claudio Bertolotto.

Benedetto V., La chiesa di San Sebastiano. Pecetto Torinese, Asti 1965

Montanari Pesando M., Villaggi nel Piemonte medievale, Due fondazioni chieresi nel XIII secolo. Villastellone e Pecetto (BSSS, 208) Torino 1991

— La collina torinese. Quattro passi tra storia, arte e archeologia. Catalogo della mostra a cura del Gruppo Archeologico Torinese

Capello C.F., Pecetto torinese, Chieri 1962

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

11 /8/2000 – aggiorn. 15/10/2012 e luglio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

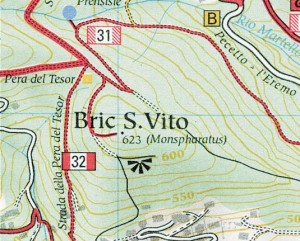

Pecetto Torinese (TO) : Bric San Vito

Storia del sito:

Il sito, in cima a un’altura presso Pecetto Torinese, immerso nella vegetazione, è stato individuato nel 1991 dai volontari del Gruppo Archeologico Torinese (GAT), a seguito di una ricognizione occasionale (G. Zucco) basata sulle indicazioni dello storico Aldo Settia, e subito segnalato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte.

La locale tradizione storiografica e le voci popolari avevano erroneamente identificato il sito della antica chiesa dedicata a San Vittore, citata dalle fonti, con la sommità del Bric omonimo (in dialetto: Bric San Vitèr); ad esempio, in un testo del 1962 lo storico locale Nicolao Cuniberti afferma che tale edificio sorgeva su un colle dominante Pecetto, detto appunto dalla sua chiesa “Bric San Viter” (italianizzato in “Bric San Vito”). Le ricognizioni del GAT hanno invece sin da subito evidenziato che i ruderi presenti sulla sommità non hanno nulla a che vedere con la chiesa di S. Vittore ma sono riferibili a una costruzione fortificata medievale della quale, tuttora, non si hanno notizie documentarie. Nelle vicinanze, peraltro, sono state individuate le mura di una struttura absidata che è riconducibile alla chiesa citata.

Nel 1584, a seguito di una visita apostolica, Monsignor Peruzzi scrive che l’edificio religioso si trovava in pessime condizioni, senza citare la vicina fortificazione che, plausibilmente, doveva essere già in rovina. Nel corso del XVI secolo, inoltre, l’abitato circostante (del cui nome non abbiamo certezza) viene indicato come ridotto a qualche casolare sparso sulla collina, mentre andava sempre più ingrandendosi il borgofranco di Pecetto.

Nel 1606, con la venuta dei Camaldolesi all’Eremo, la chiesa di San Vittore venne abbandonata, diroccò e con il tempo si ridusse in rovina.

La presenza di un castrum (sinora non rintracciato nei documenti noti), di strutture verosimilmente abitative, e dei resti della chiesa dei Santi Vittore poco più a valle, sembra delineare una situazione insediativa la cui complessità non si rileva dall’analisi delle fonti scritte a noi pervenute.

Descrizione del sito:

Sin dalle prime attività ricognitive le strutture murarie, una volta liberate dalla vegetazione, risultarono palesemente appartenere ai resti di un castrum medievale. Alla scoperta del sito sono seguiti anni di lavoro, prestato volontariamente dai soci del GAT, in accordo con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, al fine di valorizzare l’area e preparare lo scavo che venne effettuato tra il 1994 e il 1996 sotto la direzione della dott.ssa G. Pantò. Tuttora il G.A.T. prosegue nell’opera di valorizzazione e tutela di questo importante sito archeologico, l’unico visitabile nell’area della collina prospiciente Torino.

L’indagine del sito ha interessato il castrum che occupa la parte sommitale del bric, fortificata da una cortina muraria continua che ne segue il profilo, disegnando un poligono di poco meno di 600 mq. L’area così delimitata è circoscritta da un fossato artificiale con andamento a spirale, che sale verso la porta d’ingresso. La struttura comprende anche due torri, una delle quali, la cosiddetta “torre grande”, sembra essere la struttura più antica del sito, mentre l’altra, la “torre piccola”, situata presso l’ingresso, si direbbe più che altro un rinforzo difensivo posto nella zona strategicamente più delicata.

il castrum che occupa la parte sommitale del bric, fortificata da una cortina muraria continua che ne segue il profilo, disegnando un poligono di poco meno di 600 mq. L’area così delimitata è circoscritta da un fossato artificiale con andamento a spirale, che sale verso la porta d’ingresso. La struttura comprende anche due torri, una delle quali, la cosiddetta “torre grande”, sembra essere la struttura più antica del sito, mentre l’altra, la “torre piccola”, situata presso l’ingresso, si direbbe più che altro un rinforzo difensivo posto nella zona strategicamente più delicata.

Ben prima che sorgesse la struttura medievale, l’area del Bric San Vito fu sicuramente abitata e frequentata almeno fin dalla seconda età del Ferro, quando qui esisteva un piccolo insediamento dei Taurini con funzioni di emporio. Di questo villaggio sono state trovate notevoli evidenze archeologiche.

Descrizione dei ritrovamenti:

Il materiale raccolto in superficie, nell’area sommitale e lungo le pendici fino al vallo, e nel corso delle campagne di scavo attesta diverse fasi di frequentazione a partire dalla tarda età del Ferro. La presenza di materiali ceramici d’uso comune e nobiliari, tra i quali alcune pedine del gioco degli scacchi, confermano l’occupazione dell’area almeno fino al XIV secolo. Nel corso delle ricerche di superficie sono state rettificate le pareti di uno scavo circolare (forse un intervento clandestino, forse il risultato della rimozione di una postazione contraerea), profondo quasi due metri, che ha permesso di osservare in anteprima la situazione stratigrafica del terreno: negli strati sovrapposti, visibili in sezione, si potevano infatti distinguere livelli preistorici, romani e medievali.

Nel 1992 si diede inizio alla decorticazione dell’area compresa entro il perimetro della struttura. Tra i ritrovamenti più significativi realizzati in questa fase preliminare dai soci del GAT, in depositi superficiali o comunque rimaneggiati, si annoverano:

– due selci ritrovate in superficie e risalenti genericamente all’epoca preromana;

– una moneta romana recante sul rovescio due grandi lettere “SC” (Senatus Consultus), databile al I sec. d.C., ovvero al periodo in cui ebbe a svilupparsi la colonia romana di Iulia Augusta Taurinorum;

– un frammento di lucerna romana che presenta una bugnetta rilevata, particolare che la ascrive alla categoria delle “firmalampen”. La ceramica è d’impasto fine (tipo sigillata), databile al II-III sec. d.C.

– un fondo di ceramica “sigillata” romana, con bollo inciso “in planta pedis”, forato al centro e trasformato in un ciondolo;

– un piccolo frammento di ceramica con decorazione cruciforme impressa “a crudo”, di fattura longobarda;

– una punta di freccia a tre alette di tipo “àvaro”

– chiodi d’epoca medievale usati per ferrare cavalli;

– alcune punte di freccia per balestra, in ferro;

– parti di varie placchette ossee decorate con il metodo degli archi di cerchio e delle circonferenze, alcune probabilmente pertinenti a rivestimenti di oggetti quali scatole eccetera; in particolare si cita una lamina ossea integra, di fattura molto raffinata, a forma di triangolo fortemente isoscele, quasi certamente la copertura per un fodero di pugnale. La decorazione raffigura un serpente rampante che sviluppa le sue spire a partire dalla base del reperto; è sormontato da una cosiddetta “ruota carolingia” formata da due circonferenze inscritte l’una nell’altra, fra le quali corre una fila di “occhi di dado” e al cui interno è inscritto un motivo grafico che può ricordare i raggi del sole od anche i petali di un fiore;

– un gioiello bronzeo placcato in oro, di forma circolare, munito di un occhiello a mo’ di pendente. La decorazione dell’oggetto raffigura un volatile;

– una pedina da gioco ossea, a base quadrata e decorata con tacche e lineee, d’epoca basso-medievale;

– una moneta medievale, tagliata intenzionalmente a metà e ripiegata, forse per essere usata come correggia;

– frammenti di recipienti in pietra ollare;

– un tondello metallico forato, di forma circolare, decorato su entrambi i lati con sferette del medesimo materiale (di epoca imprecisata);

Fra i reperti rinvenuti dai soci GAT a Bric S. Vito è da sottolineare, per la sua importanza, una pedina da scacchi, realizzata con la parte apicale di un corno. Il pezzo è analogo all’attuale “cavallo”. Perfettamente conservato, misura circa cm 3,5 in altezza e cm 1 di diametro alla base. Levigato, di ottima fattura, il pezzo presenta un elemento zoomorfo che ne caratterizza la fronte e una decorazione a gruppi di tre e quattro incisioni orizzontali parallele che delimitano un campo di decorazioni a cerchio regolari (diametro circa 4 mm) ottenuti tramite un compasso. Il confronto con pezzi di uguale fattura, quali ad esempio il “cavallo di Saint Genadio” in avorio, conservato nel monastero di Penalba de Santiago, e il “cavallo di Venafro”, consente di datare il manufatto intorno all’XI secolo. L’esiguo numero di reperti simili – probabilmente poco più di una decina sparsi fra Europa e Russia – conferma l’eccezionalità del ritrovamento e testimonia la diffusione del gioco degli scacchi in Piemonte in epoca molto antica.

Molto altro materiale è ovviamente emerso dalle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza tra il 1994 e il 1996; una selezione dei ritrovamenti protostorici e medievali è visibile presso il Museo di Antichità di Torino.

I reperti protostorici, relativi alla popolazione celto-ligure dei Taurini (in particolare alcuni elementi metallici quali un’armilla e una fibula), hanno rivelato che essi erano affini alla popolazione celtica dei Taurisci, stanziatasi nell’area dell’attuale Belgrado.

Il villaggio taurino, dotato di robuste capanne lignee e che doveva avere funzione di emporio con le popolazioni vicine, fu abbandonato repentinamente all’inizio del III secolo, forse a seguito del passaggio di Annibale.

Luogo di custodia dei materiali:

Museo di Antichità (Archeologico) di Torino (via XX Settembre)

Informazioni:

Il Bric domina l’abitato di Pecetto Torinese (m 624 s.l.m.). Il Gruppo Archeologico Torinese effettua periodicamente visite guidate: segreteria@archeogat.it – www.archeogat.it

Scarica: Come _raggiungere_Bric_San_Vito

Links:

http://www.archeogat.it/bric-san-vito/

http://www.archeogat.it/bric-san-vito-il-percorso/

Bibliografia:

Aldo A. Settia, Il colle di San Vittore e il Monferrato torinese: ritorni alle fonti, in Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, CVIII, fascicolo II, 2010

Filippo M. Gambari (a cura di), Taurini sul confine – Il Bric San Vito di Pecetto nell’età del Ferro, Torino 2008

Gruppo Archeologico Torinese (AA.VV.), La collina torinese. Quattro passi tra storia, arte e archeologia, Torino 1998, riedizione nel 2003, pp. 42-44

Gabriella Pantò, Pecetto, Bric San Vito. Castrum di Monsferratus in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, XIII, 1995, pp. 370-372

Gabriella Pantò, Resti del Castrum di Monsferratus. Restauro conservativo delle strutture in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, XII, 1994, pp. 340-342

Cristina La Rocca Hudson, Le vicende del popolamento in un territorio collinare: Testona e Moncalieri dalla preistoria all’Alto Medioevo, in “BSBS”, LXXXII, 1984, pp. I- 86

Aldo A. Settia, Insediamenti abbandonati sulla collina torinese, in Archeologia Medievale, II, Torino 1975, pp. 237-328

Aldo A. Settia, “Villam circa castrum restringere”: migrazioni e accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso medioevo, in M. Quaini (a cura di) Archeologia e geografia del popolamento [Quaderni Storici, 24], Urbino 1973, pp. 905-944, ristampato in Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, Roma 1999

Nicolao Cuniberti, Storia di Pecetto Torinese “paese delle ciliegie”, Pinerolo 1962

Fonti:

Immagini a cura del GAT.

Data compilazione scheda:

10 ottobre 2003 – aggiorn. luglio 2014 (verifica sul campo)

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese ; Fabrizio Diciotti – Gruppo Archeologico Torinese