Provincia di Cuneo

Sale San Giovanni (CN) : Pieve di San Giovanni Battista

Storia del sito:

L’antica PIEVE, costruita nella prima metà del secolo XI e rifatta nel XIII, fu parrocchia fino al 1380, ora è chiesa cimiteriale. E’ tradizione che sia stata costruita su di un tempio pagano. In origine aveva il tetto della navata centrale sopraelevato di qualche metro sui due tetti che coprivano le due navate laterali. Nel 1600 furono sopraelevati i muri laterali e fatto un tetto unico a due falde. Aveva tre navate terminanti con absidi semicircolari, quella di destra fu abbattuta nel Settecento per costruire la sagrestia. All’interno affreschi dal XIV al XVII secolo.

Descrizione del sito:

LA PIEVE Costruita in pietra arenaria locale, in stile romanico, con un’armoniosa decorazione di archetti pensili e lesene, oggi presenti solo più nelle absidi e in qualche traccia sulla parete nord. Originariamente coperta da lastre in pietra, rimaste solo sulle absidi. La facciata a capanna ha una semplice porta ed un oculo ellittico in alto. Il campanile del 1400 si alza sul fianco sud con ripiani ciechi fino alla cella e termina con una cuspide ottagonale. Le pareti interne sono in pietra a vista, intonacate solo nelle parti dipinte.

Nel 2000, nell’abside centrale è stato portato alla luce, eliminando l’intonaco sovrapposto, un grandioso dipinto del XIII o XIV secolo che rappresenta Cristo pantocratore in mandorla con i simboli dei quattro Evangelisti. Al di sotto una ampia cornice con motivi geometrici e vegetali.

Sulla parte destra frammenti trecenteschi di una Madonna, a sinistra un’altra frammentaria Madonna con Bambino e santa Lucia. Del Quattrocento è il riquadro sulla parete destra che raffigura san Sebastiano e sant’Antonio abate; sul primo pilastro di destra vi è san Giovanni battista ed un altro santo non identificabile. Sui pilastri di sinistra san Sebastiano, una Madonna e san Secondo nell’atto di offrire una città.

Del XVI secolo è un pannello con la Madonna in trono con il Bambino e i ss. Pietro e Giovanni Battista; sulla trabeazione la crocifissione e l’annunciazione. Altri affreschi del XVII secolo portano a otto le Madonne raffigurate nella chiesa, al cui interno esistevano oggetti -rubati alla fine del novecento- tra cui una balaustra in pietra, un’acquasantiera che nel medioevo fungeva da fonte battesimale e l’ancona absidale.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nella pieve vi è un cippo cristiano con incisa una croce latina del IV-V secolo.

Informazioni:

L’antica pieve si trova presso il cimitero. Ass. turistica Pro Loco, tel. 0174 75000.

Links:

http://www.comune.salesangiovanni.cn.it

Bibliografia:

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografie e notizie tratte dai siti sopra indicati e (foto 3 e 4) da http://www.langamedievale.it.

Data compilazione scheda:

05/02/2008 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Sale San Giovanni (CN) : Cappella di Sant’Anastasia (o Sant’Anna)

Storia del sito:

La cappella di SANT’ANASTASIA risale al 1050. Dal 1584 la dedicazione a S. Anna sostituì quella a Santa Anastasia, forse per il suo ruolo tradizionale di protettrice delle partorienti. L’analisi della struttura e la discontinuità delle murature fa ipotizzare una costruzione in più tempi e rimaneggiamenti: all’inizio era un semplice arcone aperto sul davanti (l’attuale abside), che fu successivamente ampliato verso la navata principale. Fu opera dei monaci del monastero benedettino di San Benedetto Belbo, emanazione di quello di Santa Maria di Castiglione di Parma. Si trattava forse di una semplice grangia dove i monaci offrivano la loro assistenza materiale e spirituale.

La copertura del tetto in lastre di pietra risale alla fine del 1800, quando venne costruito un piccolo campanile sul lato destro della facciata.

La cappella conserva AFFRESCHI dal XII al XVIII secolo, che sono stati restaurati nel 1991-92. Per approfondire pdf: RenatoPastorino.it _i_restaturi

Descrizione del sito:

L’edificio della CAPPELLA DI SANT’ANASTASIA è a pianta rettangolare, la muratura è costituita da blocchi di pietra rozzamente squadrati con lesene ed archetti pensili alla cornice del tetto; presenta un’unica navata, tagliata a metà trasversalmente da due grandi archi e terminante con un’abside rettangolare coperta da una volta a botte.

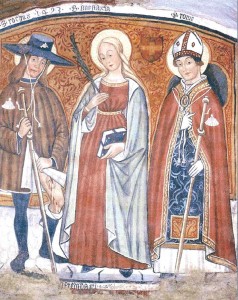

L’affresco dell’abside, datato 1493, ne copre altri più antichi che si vedono nei tratti in cui è caduto l’intonaco. L’affresco ha forma semilunare, diviso in tre parti: quella centrale con sant’Anastasia, san Rocco e san Romeo (o san Tomaso vescovo di Canterbury, secondo un’altra lettura del nome) e le due laterali, forse più recenti per un disegno meno netto e tracce di sovrapposizione di intonaco. In quella di sinistra san Bernardo con il diavolo e sant’Antonio abate; in quella di destra una Madonna con Gesù Bambino e san Giovanni Battista, ai piedi un angelo musicante. Il Bambino ha in mano un uccellino simbolo dell’anima, la Vergine una rosa bianca simbolo di verginità e purezza; nel dipinto sono presenti i simboli del pellegrinaggio a Santiago di Compostela: il cappello di san Rocco e, sulle spalle di san Romeo, la conchiglia e il bordone. Santa Anastasia si presenta come una bionda fanciulla in veste rossa e manto bianco e verde pallido, con nella destra la palma del martirio e nella sinistra il Vangelo.

Di estremo interesse sono risultate le pitture scoperte nell’arcosolio sopra l’altare. Molto rozze nel disegno, poco più di una sinopia, presentano in quattro riquadri: l’Annuncio ai pastori, la Natività, l’Adorazione dei Magi e, forse, la Strage degli Innocenti, difficilmente leggibile per la caduta di parte dell’intonaco. Risalgono probabilmente al XIII secolo.

La pulitura della parte frontale dell’arco che separa l’abside dalla navata ha rivelato tracce di decorazione a volute e, in basso a destra, l’immagine di san Giacomo “Jacobus”.

Il dipinto del 1711 con i santi protettori san Sebastiano, san Bovo e san Rocco, è stato fissato su un supporto rigido e murato nella parete di sinistra accanto all’altro dipinto, anch’esso del 1711, raffigurante Maria Bambina fra sant’Anna e san Gioacchino, restaurato e consolidato a sua volta. Sotto il primo è apparso l’affresco di un san Sebastiano legato ad un albero di ciliegio dai rossi frutti, con nove frecce infisse nel corpo e inserito in una cornice listata di nero; in alto la scritta “Sebastius et Batista de Baioni f.f. (fecerunt fieri) MVCL (1550)” rivela data e committenti.

Informazioni:

In località Gamellona, fuori dall’abitato, verso nord-est lungo la via “pedaggera” di collegamento fra Montezemolo e Murazzano, poco oltre il bivio per Paroldo, su un’altura. Ass. pro Loco e Comune, tel. 0174 75000

Links:

http://www.comune.salesangiovanni.cn.it

http://s.anastasia.wedge.ru/files/RenatoPastorino.it.pdf

Bibliografia:

PREGLIASCO A., Sale San Giovanni: itinerario religioso, artistico e storico , Tip Odello, Ceva CN, s.d.

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Particolare degli affreschi della cappella di San Sebastiano da http://www.turismocn.com

Data compilazione scheda:

04/02/2008 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Rossana (CN) : Parrocchiale dell’Assunta

Storia del sito:

Il comune di Rossana si trova in una diramazione laterale all’inizio della Val Varaita. Fu soggetto ai marchesi di Busca, poi passò a quelli di Saluzzo.

Descrizione del sito:

L’origine della chiesa si colloca, probabilmente, tra il XIII e il XV secolo, quando la chiesa aveva le ridotte dimensioni dell’attuale vano del presbiterio. La data 1454 ivi scolpita può riferirsi al momento in cui, ampliato l’arco del presbiterio, si aggiunse la nuova, più alta navata e si costruì la facciata attuale. Quest’ultima, a capanna, ha uno sviluppo verticale acuito dall’alta ghimberga, realizzata in cotto dai delicati disegni vegetali o geometrici. Si riconoscono ancora affreschi oggi molto sbiaditi e abrasi, la cui esecuzione si colloca nella seconda metà del Quattrocento (nella ghimberga l’Assunzione di Maria Vergine e, in basso, due angeli musicanti; nella parete sinistra san Bernardo di Mentone che incatena il demonio; nella parete di destra un grande san Cristoforo che trasporta Gesù bambino). Nella lunetta (totalmente ridipinta in un restauro del 1926) è rappresentato san Grato che tiene, su un vassoio, la testa di san Giovanni Battista ritrovata in un pozzo.

Bello è anche il campanile in pietra, costruito verosimilmente nel Quattrocento. La cella campanaria è stata aggiunta nel secolo XVII. All’interno la chiesa conserva i resti di altri affreschi, oggi in gran parte scomparsi, che ornavano il coro (si distinguono ancora una Natività e, accanto, un san Francesco, eseguiti intorno alla metà del Quattrocento). Da segnalare è ancora il fonte battesimale marmoreo di bottega degli Zabrert, collocato nel primo vano sulla sinistra di chi entra (datato 1473), sormontato da un bel tabernacolo ligneo.

Informazioni:

Pro Loco Rossana tel. 338 6107675 , email: prolocorossana@libero.it oppure Parrocchia tel. 0175 64128

Links:

http://www.parrocchiarossana.it/affreschi.php

http://www.comune.rossana.cn.it/

Bibliografia:

ARNAUDO A:, La chiesa parrocchiale di Rossana nel quadro della sua storia, s.n., 1980

BARBERO D., I piloni e le pitture murali di Rossana, Associazione Soulestrelh, Sampeyre, CN, 1993

Fonti:

Il testo fu tratto dal pannello esplicativo situato davanti alla chiesa nel 2004.

Fotografie dai siti sopra indicati e da: http://prolocorossana.wordpress.com/

Data compilazione scheda:

20 novembre 2003 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gabriella Monzeglio – Gruppo Archeologico Torinese

Rossana (CN) : Resti del Castello

Storia e descrizione del sito:

Rossana, sita all’inizio della Valle Varaita, appartenne nel X secolo ai Vescovi di Torino, dal 1155 fu soggetta ai marchesi di Busca, successivamente al marchesato di Saluzzo.

L’edificio, usato come fortilizio dai primi feudatari e poi dai conti di Rossana, venne in parte adibito ad abitazione attorno al XVI secolo; gravemente danneggiato nell’ambito della guerra che contrappose Cristina di Francia ai di lei cognati Maurizio e Tommaso di Savoia, fu parzialmente ricostruito e nuovamente abitato sino alla fine del XVII secolo, per essere poi definitivamente abbandonato nella prima metà del Settecento.

Il castello ha conservato integra la sua struttura fino almeno a fine ’800. Di proprietà dei conti Gazzelli che lo hanno ceduto nel 2006 al Comune di Rossana, che provvide a ripulire e sistemare l’area circostante invasa da una fitta vegetazione.

Il 9 novembre 2011, probabilmente a cause delle forti piogge, crollò la torre.

Le rovine consentono ancora di valutare la complessità del massiccio castello: rimangono parte delle mura perimetrali, la base della torre, un monumentale arco d’ingresso, una piccola cappella e ampi locali con volte a botte.

Informazioni:

Su un colle che sovrasta l’abitato. Si raggiunge in circa mezz’ora a piedi partendo dalla strada a destra della chiesa parrocchiale. Pro Loco Rossana, tel. 338 6107675

Links:

http://www.prolocorossana.it/

Bibliografia:

MORRA C., Le antiche dimore e la loro storia; Provincia di Cuneo Ed. e Ed. Artistica Piemontese, Cuneo, 2003

Fonti:

Foto in alto dal sito al n° 1; foto in basso dal sito al n° 2.

Data compilazione scheda:

30/01/2008 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta G.A.Torinese

Roccaforte Mondovì (CN) : Pieve di San Maurizio e “cascinale dei Frati”

Storia dei siti:

La chiesa ebbe la funzione di pieve per l’abitato che sorgeva più in basso. La costruzione iniziale risale al sec. XI, era a navata unica conclusa dall’abside.

Nei sec. XII–XIII la pieve venne ampliata con la costruzione sul fianco a sud di una seconda navata, più piccola e anch’essa terminante con un’abside. Venne anche edificato, incorporandolo nella facciata, il campanile di piccole dimensioni, che termina con quattro belle bifore.

Per la sostanziale integrità per la particolarità del disegno architettonico a due absidi, piuttosto raro in Piemonte, per le decorazioni e per la suggestiva posizione sopraelevata in un bosco di castagni rappresenta ormai un unicum nell’architettura montana medievale.

La Pieve conserva importanti testimonianze dell’arte figurativa del Monregalese, dovute a tre successive campagne di affreschi. La prima e più interessante, messa in luce da recenti restauri, risale agli anni tra il 1050-1060.

La seconda campagna è tardo romanica, la terza è collocabile nel XIV-XV secolo.

Il restauro globale dell’edificio ha comportato il rifacimento del tetto a lose, la collocazione della nuova campana, la costruzione del pavimento in pietra, l’erezione del nuovo altare, il restauro degli affreschi.

Descrizione dei siti:

Il paramento murario della facciata con il campanile incorporato, delle navate e del doppio abside è costituito da ciottoli del torrente Ellero e da pietrame spaccato proveniente da cave della zona, essenzialmente frutto di tecniche e maestranze locali.

Gli affreschi più antichi, conservati solo in parte, trattano di episodi della Genesi, tema non raro all’epoca, ma insolito per l’ampiezza dalla rappresentazione che occupava, presumibilmente, gran parte dell’area disponibile della chiesa.

Non si conosce l’autore, forse di ambito piemontese-lombardo, che si era formato nella tradizione ottoniana di oltralpe. L’impostazione bizantineggiante traspare dalla rigidità delle figure e dalla fissità degli sguardi, ma rivive con un linguaggio popolaresco e pennellate larghe e sicure.

I cicli di affreschi posteriori appartengono all’iconografia della tradizione tardo romanica: nella calotta dell’abside più piccola il Cristo Pantocratore entro una mandorla con i simboli degli Evangelisti e, al di sotto, figure di Apostoli. Vi è anche una insolita raffigurazione del “bacio di Giuda” nella parete sinistra della campata.

Un affresco più tardo datato 1486 e attribuito a Giovanni Mazzucco rappresenta una “Madonna del latte” e san Costantino.

CASCINALE DEI FRATI. L’edificio che si è conservato faceva parte di un convento che probabilmente nel XV secolo dipendeva dalla certosa di Casotto e costituiva una stazione di transumanza a valle.

L’edificio conserva sulle pareti esterne, al primo piano, sotto una loggia in legno, un interessante ciclo di affreschi con figure di Santi, tra cui san Cristoforo, san Bernardo, san Sebastiano , sant’Antonio Abate (tagliato dalla porta, ma con il Tau) e scene di lavoro (produzione di formaggi) attribuiti a Giovanni Mazzucco (fine del XV secolo, forse 1486). Gli affreschi sono stati restaurati nel 2002.

Informazioni:

Dalla strada a destra della Parrocchiale, si attraversa il torrente Ellero; al primo bivio la strada a destra porta alla Pieve. Parrocchia di Roccaforte Mondovì, tel. 0174.65154.

La “cascina dei Frati” si trova in frazione Bertini circa 2 km in direzione di Prea. Per visitare l’interno, chiedere in loco.

Links:

http://comune.roccafortemondovi.cn.it

http://it.paperblog.com/affreschi-della-pieve-di-san-maurizio-roccaforte-mondovi-836346/

www.sebastianus.org (vi sono molte fotografie)

Bibliografia:

CHIERICI S., CITI D., Italia romanica: il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria , Milano, 1979

TOSCO C., San Maurizio a Roccaforte Mondovì e il problema delle chiese a due navate nell’architettura dell’età romanica, in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, Cuneo, 1992

SEGRE MONTEL C., La pittura monumentale in “Piemonte romanico” a cura di Romano G., Torino, 1994

Fonti:

Per la storia vedi pdf allegato: Roccaforte Mondovì-centro_Casalis

Immagini dai siti sopra citati; foto 3 dal sito al n°2. Foto 1 da www.vallintete.org

Le immagini del Cascinale, foto 6 e 7, sono state tratte nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020, www.savoringpiemonte.com.

Per il CASCINALE DEI FRATI vedi VIDEO

Data compilazione scheda:

09/07/2005 – aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Roccabruna (CN) : Incisioni rupestri

Storia e descrizione del sito:

La documentazione di Arte Rupestre, presente in alcune vallate cuneesi, in questi ultimi anni (in particolar modo dal 1975 al 1990) ha permesso lo studio di una situazione storico-locale, che sino a qualche decennio fa era del tutto impensabile. Parlare di Arte Rupestre prima di questo periodo, significava riferirsi ai due maggiori centri presenti in Italia Nord Occidentale, cioè la Valcamonica e Monte Bego, seguiti in ordine di grandezza, dalle testimonianze presenti nelle valli del pinerolese, in Valchiusella e, a metà degli anni ’70, dai ritrovamenti in valle Po (Monte Bracco e Pian Mune, curati da Araldo Cavallera). Le valli Varaita, Maira e Grana, tranne poche segnalazioni sembravano, sotto questo aspetto, non particolarmente vocate a questo tipo di espressione culturale, caratteristica dei periodi pre-protostorici.

Agli inizi degli anni ’80, le testimonianze rupestri di Verzuolo aprivano anche per queste aree nuove realtà locali sintonizzabili tipologicamente con le vicine valli Po e del pinerolese. In valle Varaita nei luoghi di: Brossasco, Melle, Valmala, S. B. di Gilba, Frassino, Casteldelfino, Isasca, Venasca e Piasco, venivano scoperte e censite da Riccardo Baldi, centinaia di incisioni rupestri: antropomorfi, pediformi, spirali, vaschette, coppelle e cruciformi. Pertanto anche in queste valli si evidenziava la presenza di un ciclo artistico – rupestre concomitante sia cronologicamente che tipologicamente ad altri luoghi maggiormente conosciuti.

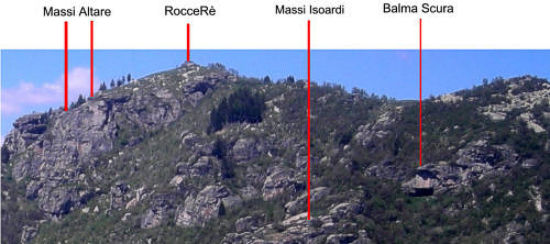

Il 10 agosto 1991, R. Baldi e A. Ponzo nel corso di una ricognizione sul versante Sud del monte Roccere (valle Maira, Comune di Roccabruna), scoprivano uno dei più importanti siti d’arte rupestre presenti in Italia; su un complesso roccioso composto da decine di grossi massi in gneiss occhiadino, giacevano migliaia di coppelle incise, esattamente 3249, un antropomorfo, altre figure non leggibili, spirali, vaschette, ecc.

Al centro di questo anfiteatro naturale è disposto un masso di notevoli dimensioni, quasi privo di coppelle, ma con un’incisione antropomorfa che lascia stupefatti. L’antropomorfo è molto suggestivo: le gambe divaricate, il braccio sinistro sollevato ad arco, il braccio destro collegato ad un allineamento di coppelle tale da presumerne una schematizzazione di un’asta, una lancia o di uno scudo; una coppella di diametro maggiore ne delinea il capo, l’incisione a piramide tronca sopra di essa, sembra rappresentare un elmo o un addobbo; la gamba destra non allineata, ma flessa, produce un voluto movimento, cercato e provocato dall’autore dell’incisione (danza, preghiera o combattimento?). Qualche metro più a Sud, sempre del medesimo masso, un’altra figura, molto più grande della precedente, ma “illeggibile”, è racchiusa da una cornice rettangolare composta da 120 coppelle.

Le incisioni presenti su questi massi (in totale 13), fanno presumere in modo abbastanza convincente che il luogo fu nella nostra preistoria (lo studio a suo tempo pubblicato dallo scopritore al Centro Studi di Arte Preistorica di Pinerolo, indicava un periodo cronologico antecedente l’Età del Ferro 2000-1000 a.C.) il centro, il “santuario” di pratiche cultuali a noi sconosciute, ma frequentatissime dalle genti alpine provenienti anche da una vasta area geografica. Le incisioni, in particolare le coppelle sparse, presuppongono una loro esecuzione come tangibile atto cultuale, forse propiziatorio che quegli uomini offrivano ad una divinità superiore. In questo luogo sembra accentuarsi e di molto il concetto di magico-rituale con cui si identifica l’esecuzione delle coppelle, il nesso che viene a crearsi tra coppelle e antropomorfo ipotizza la presenza di un antico culto religioso, diffuso e praticato dalle tribù alpine di un determinato periodo cronologico.

Il sito, ultimamente è stato meta di affermati studiosi, sia in campo geologico che archeologico, che hanno ulteriormente confermato l’importanza del sito.

Informazioni:

La località del ritrovamento, chiamata “Roccias Fenestre”, è a quota 1770 slm ed è raggiungibile percorrendo la carreggiabile che dal Santuario di Valmala (valle Varaita) conduce al “Col d’la Ciabra”, quindi seguendo il sentiero che porta sulla cima di M. Roccere, si percorrono ancora 250-300 metri in direzione Sud e si giunge sul luogo delle incisioni.

Links:

http://www.roccere.it/

http://www.comune.roccabruna.cn.it/pagina.asp?id=69

Data compilazione scheda:

24/03/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Riccardo Baldi

Rocca de’Baldi (CN) : Cappella della Crocetta e torre civica

Storia del sito:

Attualmente ha l’aspetto di una CAPPELLA CAMPESTRE, costruita sicuramente prima del XV secolo, quando venne affrescata, forse alla fine del 1300. Un graffito riporta la data 1461. Una carta notarile cita un testamento del 1487 nel quale compare la cappella de ‘La crocetta’.

La riscoperta dell’importanza artistica del monumento avvenne negli anni dell’ultimo dopoguerra e sboccò nei restauri pittorici e murari condotti tra il 1979 e il 1986. I restauri hanno accertato che il fabbricato attuale è la parte presbiteriale di una antica chiesa, non una semplice cappella campestre, probabilmente rimaneggiata nei secoli XV e XV.

La costruzione originale della TORRE CIVICA è sicuramente anteriore al 1250 e non si elevava probabilmente più in alto della terza finestra. Sulle sue pareti è ancora visibile un affresco con un giglio, a testimonianza della dominazione angioina del borgo. Intorno al sec. XIV-XV venne sopraelevata. Ora è di proprietà del Comune di Rocca de’ Baldi che ha recentemente provveduto al restauro.

Il CASTELLO, che risale al sec. XII ma fu ampliato e rimaneggiato nei sec. XVII-XVIII, conserva dell’originaria struttura una torre merlata.

Descrizione del sito:

La cappella ha forma quasi quadrata con volta a crociera, aperta sulla fronte con un ampio arco ogivale e coperta con un tetto a due falde a formare un portico poco profondo, inconcluso.

All’interno gli AFFRESCHI sono attribuiti da Galante Garrone ad un “Maestro di Rocca de’ Baldi e Peveragno”. Il ciclo di affreschi occupa la volta con le sue quattro vele divise da grandi costoloni, la parete a est e l’intradosso dell’arco d’ingresso. Nella vela sud una mandorla contiene il Cristo Pantocratore attorniato da biondissimi angeli oranti vestiti di rosso e angeli musicanti vestiti di bianco; nelle due ad est e ovest compaiono rispettivamente san Giovanni Evangelista e san Giovanni Battista, sotto ciascuno dei quali sono rappresentati dieci Re d’Israele in due gruppi di cinque; i tre Arcangeli Michele, al centro, nell’atto di trafiggere il diavolo (le ali di Michele presentano l’occhio del pavone, motivo raro e raffinato), Raffaele e Gabriele, a destra con il giglio, occupano la vela sud.

Sulla parete sinistra, molto danneggiate, vi sono l’Annunciazione e la Dormitio Virginis.

Cinque santi sono raffigurati nell’intradosso dell’arco d’ingresso, fra i quali si sono identificati san Bernardo d’Aosta (o da Mentone) patrono di Rocca de’ Baldi, santo Stefano, sant’Antonio.

Piccoli frammenti indicano che anche le pareti ovest e sud dovevano essere affrescate.

Anche all’esterno della Cappella sono riconoscibili frammenti pittorici: motivi vegetali ed una santa Lucia.

Informazioni:

La cappella si trova poco fuori l’abitato di Rocca de’ Baldi, all’incrocio tra le strade per Pogliola e Crava. Comune tel. 0174 587103 o Parrocchia tel. 0174 587130.

La TORRE CIVICA sorge a metà di via Prandi.

Links:

http://www.comune.roccadebaldi.cn.it

http://cuneofotografie.blogspot.it/

Bibliografia:

GALANTE GARRONE G., VIARA G., Percorsi artistici tra trecento e quattrocento, in AA. VV., Rocca de’ Baldi: un borgo e un castello dimenticati, Ed. Cassa di Risparmio della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1995

Fonti:

Fotografie 3 e 4 dal sito del Comune ( link al n°1) .

Foto 2 da www.museodoro.it (indicato al n° 2) e foto 1 da https//cuneofotografie.blogsport (al n° 3), siti dove si trovano altre fotografie degli edifici medievali del borgo di Rocca de’ Baldi.

Data compilazione scheda:

25/08/2006 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Revello (CN) : Abbazia di Staffarda

Storia del sito:

L’area dove oggi sorge l’abbazia era, nel periodo di occupazione romana, alla confluenza dell’organizzazione territoriale delle località di Pollentia, di Forum Vibii e di Augusta Bagiennorum. In quest’area esterna prevaleva l’economia del bosco, del prato e della palude e quindi della caccia, del pascolo, della pesca, della coltivazione estensiva e di radura e conseguentemente facente parte di un esteso sistema di latifondi. L’occupazione del suolo è attestata dalle tracce delle necropoli, forse non a caso situate non lontane dai luoghi dedicati al culto.

I fondi di età romana sopravvissero attraverso una persistenza toponomastica ed i nuovi insediamenti sorsero sui resti delle ville romane per coltivare le modeste superfici libere e, fra i ruderi, nelle loro aree interne vennero sepolti i morti per risparmiare terreno all’agricoltura.

Nella rottura delle linee di evoluzione dal sistema delle ville romane a quello della colonizzazione del territorio ad opera degli enti ecclesiastici, è da tener conto dell’impatto dell’insediarsi delle nuove genti germaniche, con un stanziamento difficile da valutare. In questa nuova fase compare la serie dei toponimi individuati come germanici. Le direttrici di marcia delle spedizioni delle prime bande longobarde e dei loro alleati sassoni contro la Provenza, verso Nizza e verso Embrun (571), ne presuppongono la presenza precoce nel Piemonte sud-occidentale, che avrebbe permesso quegli spostamenti che essi desideravano effettuare. L’annessione al regno longobardo dovrebbe però essere stata ritardata perlomeno ai primi del VII sec.

Indicativa può essere la menzione degli anni di regno sub rege Adlowa[ldo] (620) di Onorata. L’epigrafe sepolcrale venne dissotterrata nel 1811 a Staffarda alla profondità di tre piedi sotto il pavimento di una stalla e riporta:

[Hi]c requiescit [in] sonno pacis b(onae) m(emoriae) [Ho]norata qui vix[it]

in speculo a[nnos]

pl(us) m(inus) XL defunct[a]

sub rege Adlowa[ldo]

anno XVIII regni e[ius]

indic(tione) VIII VIII idus f[ebruariuas]

die mer si quis hunf[c tu]

molum violare tem[ta]

verit iram D(e)ii incul[rat]

et anathematus [set].

Si tratta di una lastra marmorea di cm. 88 x 58, in cattivo stato di conservazione (ora al Museo di Antichità di Torino). Il testo, puntualmente datato, si presenta nelle forme dell’epigrafia rustica del VII sec. L’iscrizione, originaria del sito, è probabilmente la testimonianza di qualcosa che ha preceduto l’insediamento monastico cistercense, che potrebbe essersi sovrapposto ad una chiesa campestre, attorno alla quale si era già coagulato un nucleo abitativo. A dar corpo all’ipotesi concorre la notizia di avanzi di muri e di cotti romani che si rinvengono nella regione compresa fra il rivo Ghiandole ed il Po a nord di Staffarda, come pure nel sottosuolo dei prati a destra della strada provinciale da Saluzzo a Cavour, presso l’abbazia. Nella stessa, nel 1930, nel demolire un vecchio pilastro, lo si trovò murato di tabelloni romani.

Risulta qui interessante volgere lo sguardo al territorio circostante a Staffarda, delimitato da una poligonale che, sulla distanza di sette-dieci chilometri, tocca una successione di località particolarmente importanti per le testimonianze che offrono: Revello, Scarnafigi, Saluzzo, Cavour. Nella rarefazione del paesaggio urbano tardo antico, la nostra area sembra seguire le sorti di altri centri romani del Piemonte sud-occidentale, in una situazione che perdura per tutto il medioevo sino alle soglie dell’età moderna: perciò il vuoto urbano in corrispondenza di Forum Vibii Caburrum, Forum Germa(—), Augusta Bagiennorum, Pedona, Pollentia forse non è casuale ma riflette un’oggettiva situazione.

All’inizio del secondo Millennio appaiono le novità, i primi segni di un rinnovato interesse e l’esprimersi di nuove energie. Anche nella zona di Staffarda dunque ci fu una ridistribuzione degli insediamenti rurali con la conseguente fondazione di nuove cappelle o la loro usurpazione ai danni della pieve. Nel rinnovamento delle popolazioni si esauriscono i più vecchi schemi insediativi ed hanno fortuna le nuove sedi. Spesso sono le chiese a giocare un ruolo aggregativo nel costituire attorno a sé nuclei abitati. Ed in questo contesto toccherà ai Marchesi di Saluzzo giocare la carta vincente della fondazione del monastero delle fresche energie di Santa Maria del bosco di Staffarda.

Al principio del sec. XII la regione di Staffarda era un’immensa boscaglia: era la grande selva, il nemus Stapharde attorno alla quale nei secoli successivi ruoteranno gli appetiti dei vari poteri locali e regionali. È ormai scomparso il lago, ma ricca doveva essere ancora la presenza delle acque, come ricordano le numerose attestazioni di “fonti” e “fontabili”.

Sul cippo inaugurale che i monaci posero sulla piazza del convento è scolpita la croce e la “M” unciale, ma non vi si legge purtroppo alcuna data.

L’abbazia di Staffarda venne eretta dai monaci cistercensi in un’equilibrata commistione di stile romanico e gotico, con la preoccupazione dominante di costruire un complesso funzionale ai principi delle regole. La data di fondazione viene indicata fra il 1135 ed il 1138: ma la costruzione richiese molto tempo, sia per la sua complessità, quanto per la necessità di aspettare che i redditi sempre crescenti dell’abbazia lo permettessero. Infatti la nostra chiesa presenta ancora forme prettamente romanico-lombarde nella compiutezza dello stile: ma il nartece è già gotico, come pure l’aula capitolare ed il chiostro. Se poi si misura la distanza che corre tra l’ingresso principale al comprensorio dell’abbazia ed il chiostro stesso, la chiesa, gli edifici conventuali, la grandiosa foresteria, ci si può rendere conto della vastità dell’abbazia, della complessità della sua opera bonificatrice, della sua varia attività di grande centro agricolo, che si ampliò gradualmente, con il concorso favorevole di una collaborazione, tipica degli usi cistercensi, fra i monaci e quanti lavoravano con loro sulle loro terre. Ricordiamo anche i locali del noviziato e del parlatorio, forniti di portico, dell’auditorio per i conversi, dell’infermeria, dell’ospizio per i poveri, della foresteria aperta a quanti sostavano a Staffarda, della sartoria quanto mai indispensabile per rinnovare gli abiti presto logorati dai monaci al lavoro, dalla dispensa per tutta la comunità con il suo portico ed il magazzino dei prodotti agricoli. Gli edifici, sebbene improntati a severità monastica, presentavano nella sagoma delle finestre, negli archi dei porticati, nella muratura stessa, di un rosso cupo, interamente in cotto, una piacevole eleganza.

L’età aurea di Staffarda iniziò nella seconda metà del sec. XII, si affermò e risplendette per tutto il ‘200 ed incominciò la sua parabola discendente nei primi decenni del ‘300, corrispondente all’epoca comunale, prima del rafforzarsi delle predominanti signorie locali.

Descrizione del sito:

La chiesa di tipo basilicale (dedicata a Santa Maria) è a tre navate con tre absidi di pianta lombarda, costruita in mattoni a vista. La celebrità della costruzione si deve soprattutto alla grandiosa armonia del chiostro, anche se subì gravi danni nella battaglia del 1690 (contro i francesi di Catinat) con la scomparsa del portico del braccio meridionale e parte di quello orientale. Bellissima la sala capitolare divisa in nove campate da quattro colonne centrali che sostengono le volte a crociera, dotate di due leggiadre trifore ogivali che si aprono ai lati dell’ingresso. Nel lato sud, si trova il refettorio dei monaci, una sala rettangolare divisa longitudinalmente in tre sezioni da colonne; l’ambiente è stato modificato nel tempo anche a causa delle distruzioni del 1690 (sulla parete verso oriente, si trovano resti di un affresco di fine XV – inizi XVI secolo raffigurante l’Ultima Cena, che sono stati recuperati e restaurati a cura dell’associazione AFOM odv nel 2018-19). Magnifico il vasto ambiente della foresteria, nell’apposita costruzione a sud del convento, pervenutoci integro nelle sue due navate, nelle quattro possenti colonne a conci di pietra. Quasi di fronte si trova l’edificio medievale a portici del mercato, la cui mole ancor oggi ci conferma quale fosse l’importanza produttiva di Staffarda.

Ancora nel 1678, poco prima della distruzione ad opera dei francesi del Catinat, l’abbazia possedeva 34 cascine. Nel 1750 divenne commenda perpetua dell’Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro. Soppresso l’ordine dalla rivoluzione francese, rimase in abbandono fino al 1923 quando l’Ordine Mauriziano, cui era rimasta la proprietà del luogo, iniziava grandi interventi di restauro che dovevano restituire a Staffarda la possibilità di far rivivere un antico modo di vivere.

Recenti opere di ristrutturazione dei locali posti al piano terreno dell’edificio dei Conversi hanno permesso di mettere in evidenza ritrovamenti delle più antiche strutture del Monastero (1200 c.)

Nel 2012 L’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano si è fatta promotrice del restauro dell’acquasantiera della chiesa risalente al 1506.

Informazioni:

Tel. 0175 273215; email: staffarda@libero.it

Links:

http://www.ordinemauriziano.it

https://www.afom.it/abbazia-di-s-maria-di-staffarda-

http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Piemonte/Staffarda.html

Bibliografia:

BELTRAMO S.. L’abbazia cistercense di Santa Maria di Staffarda, Editrice L’Artistica Savigliano, Savigliano CN 2010

ROTUNNO E., L’Abbazia di Staffarda (Guida storica illustrata), Editrice L’Artistica Savigliano, Savigliano CN 2011

Fonti:

Fotografie tratte dal sito indicato al n° 2. Terza foto in basso da Quaderno del Volontariato Culturale Univoca n° 15, 2015, p. 35.

Data compilazione scheda:

08/02/2005 – aggiornamento marzo 2014 e marzo 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora – Amici della Fondazione Ordine Mauriziano

Prunetto (CN) : Santuario della Madonna del Carmine

Storia del sito:

Non se ne conosce il periodo di edificazione, ma è ipotizzabile che risalga, nella sua parte più antica, al XIV secolo. Venne rimaneggiata e ampliata nei secoli successivi: probabilmente l’entrata originaria era a nord e la zona dove è ora l’altare maggiore fu costruita nel 1600. I primi documenti con descrizioni della chiesa sono solo del XVII secolo; essa fu la parrocchiale di Prunetto ed era intitolata a San Lorenzo Martire sino al 1904. Fu abbandonata perché troppo piccola e venne costruita la nuova parrocchiale nel paese. La chiesa andò in rovina e fu chiusa al culto; restaurata nel 1928, fu eretta a Santuario della Madonna del Carmine. Nel 1999 sono stati eseguiti lavori di consolidamento delle strutture e di restauro delle pitture murali che hanno consentito di ripristinare o portare alla luce affreschi del XV secolo, tra i quali un ciclo di Seguano Cigna.

Descrizione del sito:

Da una scalinata in pietra, si accede alla chiesa, costruita in stile romanico, molto semplice, con muratura in pietra spaccata e tetto in lastre di pietra. La facciata è caratterizzata da un rosone centrale, scoperto recentemente, con ai lati due finestre rotonde sovrastate da una piccola sporgenza in mattoni.

L’edificio è a tre navate con una sola abside nella navata maggiore.

All’interno vi sono AFFRESCHI. Sulla parete destra, presso l’entrata, è stato recuperato un frammento di affresco con una Madonna col Bambino con caratteri trecenteschi; vi sono poi due angeli che reggono un cero e, nella zona inferiore, un serafino. Nel sottarco della prima campata della navata destra, sant’Antonio Abate e santa Caterina di Alessandria; nella parete un’Assunzione rovinata dalla posteriore apertura di un oculo; nel sottarco a destra due santi in abiti quattrocenteschi e a sinistra le due figure dei donatori, san Lorenzo e un altro Santo. Nella crociera i quattro Evangelisti seduti su scranni; di essi solo Giovanni è ben visibile. Sulla parete destra due riquadri rappresentano le tentazioni di sant’Antonio: il santo tentato da un demone in forme femminili; nella seconda scena sant’Antonio è percosso da quattro diavoli.

Nel sottarco della seconda campata, una Madonna col Bambino e i donatori; a sinistra san Giovanni Battista. Nella volta a crociera della seconda campata un Cristo Pantocratore racchiuso all’interno di un sole rosso con raggi serpeggianti, iconografia piuttosto rara. Nel sottarco frammenti con un’Annunciazione di cui è rimasta solo la Vergine, una Madonna in trono e san Sebastiano. Nella terza campata, sulla parete destra un riquadro, di fattura meno accurata a probabilmente più tarda, con san Rocco, san Sebastiano, sant’Antonio Abate ed un santo Vescovo. Nella navata centrale, sul primo pilastro a destra un martirio di sant’Agata. Nella navata sinistra, nel sottarco a sinistra san Pietro e a destra san Bernardo da Chiaravalle; nella volta a crociera frammenti di un Evangelista, nel riquadro sulla parete, in alto, una donna legata a un palo che brucia sul rogo, di difficile interpretazione; nel sottarco san’Antonio Abate e san Bernardino da Siena.

Nella terza campata della navata sinistra vi sono gli affreschi di Seguano Cigna da Monteregale (Mondovì): nella lunetta la Crocifissione; in basso una Madonna in trono col Bambino che tiene un mano un uccellino, affiancata a entrambi i lati da due figure di santi non identificabili. Nelle crociere della volta i Dottori della Chiesa: san Gerolamo, sant’Agostino, san Gregorio Magno e sant’Ambrogio. Nel sottarco della navata centrale le rappresentazioni di quattro Virtù: Carità, Temperanza, Speranza, Fortezza, ciascuna con un grande cartiglio. Nel sottarco verso la navata successiva vi è il Cristo in mandorla seduto a figura intera, con ai lati gli evangelisti seduti su scranni, a sinistra san Luca e san Giovanni, a destra san Marco e san Matteo. Nella parte inferiore sinistra un riquadro con san Secondo e un cartiglio col nome del pittore e parte della data, che da documenti del 1800, doveva essere il 1478.

Sulla destra al di sotto dei dipinti del Cigna una Madonna della Misericordia, più tarda e di modesta fattura. Tracce di un velario compaiono qua e là.

Informazioni:

Sulla collina che sovrasta il paese, nei pressi del Castello, in Via del Castello. La chiesa è visitabile, unitamente al Castello (vedi scheda), rivolgendosi al tel. 0174 99113 oppure 0174 92199

Links:

http://www.comune.prunetto.cn.it

http://langhe.net/sight/prunetto-la-chiesa-della-madonna-del-carmine/

https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/411-santuario-della-madonna-del-carmine

Bibliografia:

L. BERTONE, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

M.P. COSTA PIROVANO, Prunetto: Santuario della Madonna del Carmine. Itinerario storico artistico, s. n. , Prunetto CN, 1999

Fonti:

Notizie e fotografie dai testi e dai siti sopra indicati.

Altre fotografie sono reperibili in http://www.mappeliguria.com

Data compilazione scheda:

1/12/2006 – agiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Prunetto (CN) : Castello

Storia del sito:

Il toponimo ha origine dal termine “prunetum” e indica un luogo dove abbondano gli alberi di prugne. L’imperatore Ottone I donò il villaggio e altre terre ad Aleramo, marchese del Monferrato; in seguito Prunetto divenne signoria di Bonifacio del Vasto e nel XIII secolo dei marchesi Del Carretto. Il luogo fu occupato e devastato nel 1431 a seguito degli scontri tra il marchese Gian Giacomo del Monferrato e il duca Filippo di Milano, passò poi al marchesato degli Scarampi, diventando feudo imperiale e, nel 1735, possedimento dei Savoia.

Il castello fu costruito, secondo alcune fonti, tra il XII e il XIII secolo. Presenta una semplice impostazione rettangolare, dominata da torri, a pianta circolare e quadrata, posizionate agli angoli.

La BATAIERA (o Battagliera) è un portico in arenaria a pianta quadrata con due aperture ad arco che costituiva l’antica porta di accesso al castello.

Il castello oggi ospita eventi culturali, rappresentazioni teatrali, mostre.

Descrizione del sito:

La rocca oggi si presenta come un blocco massiccio quadrangolare, con un torrione circolare, costruito in pietra locale. Un lato del castello è su un ripido precipizio.

La cortina, in pietra, è stata aperta da bifore e sul lato ovest è ancora leggibile la sede dei bolzoni dell’antico ponte levatoio.

La struttura è impreziosita da bifore ogivali recanti lo stemma dei Del Carretto che ne furono i signori fino al XVI secolo e trasformarono la prima struttura difensiva in un vero e proprio castello.

Informazioni:

sulla sommità della collina che domina il paese, Via al Castello

Orari di apertura:

Il Castello Medievale “Scarampi del Carretto di Pruney” è visitabile insieme con il Santuario della Madonna del Carmine (vedi scheda); rivolgendosi al Comune, Associazione culturale La Bataiera, tel. 0174 99113

Links:

http://www.comune.prunetto.cn.it

http://www.langamedievale.it/monumenti-medievali-langhe/castello-di-prunetto/

Bibliografia:

MUSSO R., Pezzi di storia immersi nel verde, in «Medioevo, un passato da riscoprire», n. 9, settembre ed. De Agostini, MI, 2001

Fonti:

Foto in alto da http://commons.wikimedia.org; altre foto dal sito del Comune o dal sito al n° 2.

Data compilazione scheda:

12/11/2006 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese