Provincia di Cuneo

Sanfront (CN) : Rocca La Casna – Balma Boves

Storia dei siti:

Nel territorio di Sanfront, la località di Rocca la Casna era un sito abitato dall’inizio dell’età del Bronzo e le incisioni rupestri si trovano lungo il sentiero che raggiungeva le cave di quarzite poste sulla parte più elevata del monte.

La BALMA BOVES è un caratteristico insediamento ricavato nell’anfratto di una grande roccia (il nome balma significa appunto riparo sottoroccia) ed abitato permanentemente fino al 1950 circa. Comprendeva: ricovero per il bestiame, deposito per gli attrezzi, forno per la cottura del pane e lavatoio.

Descrizione dei siti:

Incisioni rupestri sono visibili lungo gran parte del percorso intorno al Monte Bracco, all’imbocco della Valle Po. Sono localizzate ad una quota di circa 750-900 m e, nella maggior parte, orientate a est e a breve distanza dal sentiero percorribile. La loro ubicazione è segnalata per i siti di maggiore importanza. Le incisioni più numerose si trovano presso ROCCA LA CASNA (o “roca ‘dla Casna”) che è una lastra piatta di oltre 20 metri quadrati situata sul versante esposto a sud del Monte Bracco alla quota di 900 m, che si protende a becco sul vuoto, sporgendo per quasi metà della sua superficie.

Le figure antropomorfe, 31, sono in assoluta maggioranza di tipo femminile. Diffusa è l’indicazione dei seni tramite due coppelline ai lati del busto (9 figure), mentre rara è l’indicazione del sesso femminile tramite un pallino tra le gambe (3 figure). Alcune sono molto consunte, quasi del tutto impercettibili, altre, nettamente più evidenti, hanno spesso ingrossamenti a coppellina in corrispondenza del ventre, del busto o della testa. Tali ingrossamenti e la differenza di profondità tra le figure lasciano supporre, vista l’identica esposizione e consistenza del supporto roccioso, una reincisione o ripassatura di alcune di esse, qui anche con strumento metallico. Sulla roccia sono incise anche 5 coppelle medio-piccole, 5 coppelline raggruppate, 3 cruciformi, 1 probabile segno confinario, 1 sigla recente (ERI) incisa alcuni decenni fa dal proprietario del fondo, nonché 65 coppelline sparse. Molte figure sono frammentarie, vista anche la minore compattezza della superficie incisa, soggetta in alcune zone a desquamazione. A pochi metri a ovest della roccia si nota un riparo sottoroccia ora chiuso da muretti a secco. Nelle immediate vicinanze sono stati rinvenuti frammenti di ceramica del Bronzo antico (prese a linguetta impostate su cordone liscio).

Nel riparo sottoroccia di Balma Lunga sono state ritrovate pitture che raffigurano una figura antropomorfa con arti allargati e a fianco una composizione geometrica, risalente forse all’età del Rame (III millennio a.C.).

Informazioni:

A quota 652 m il piccolo villaggio conosciuto come Balma Boves è raggiungibile a piedi da via Monbracco di Robella, dopo aver attraversato il ponte sul Po, con circa mezz’ora di cammino; è sistemato come piccolo museo. Comune tel. 0175 948119 Per visitare la Balma Boves: email: vesulus@gmail.com ; tel. 346/6908618 – 349/8439091

Links:

http://www.balmaboves.it/

https://www.megalitico.it/italia/piemonte/rocca-la-casna/

https://www.comune.sanfront.cn.it

Bibliografia:

NATALE P., Mombracco: montagna sacra; in appendice un saggio sulle incisioni rupestri [di Claudio Midulla], Editrice artistica piemontese, Savigliano CN, 2001

MANDOLESI A, Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Antichità e arti Subalpine e Fondazione CRT, Torino, 2007

Fonti:

Fotografia tratta dai siti www.ghironda.com e http://www.turismocn.it/

Data compilazione scheda:

25/06/2007- aggiornamento febbraio 2014 e 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

San Michele Mondovì (CN) : Cappelle di S. Bernardino e di S. Sebastiano

Storia e descrizione dei siti:

San Michele Mondovì è ricco di cappelle affrescate nel XV secolo, la Madonna della Neve, Sant’Antonio, (vedi schede) e altre due, simili come struttura e di minore rilevanza artistica, una dedicata a san Bernardino e l’altra a san Sebastiano.

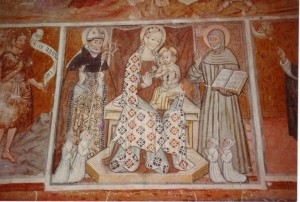

CAPPELLA CAMPESTRE DI SAN BERNARDINO. È un piccolo edificio ad aula unica con abside, risalente al XV secolo, cui si accede mediante una scalinata in pietra. Probabilmente in origine era aperta su un portico. Al centro della conca absidale un affresco del 1657 ricopre in parte le pitture più antiche, datate al terzo quarto del XV secolo, recentemente restaurate. Il ciclo pittorico si snoda con una teoria di Santi che circondano una Madonna col Bambino. Sulla parete sinistra della cappella sono raffigurati san Bernardo e san Gottardo, sant’Antonio, san Giovanni Battista, un santo vescovo, san Secondo di Asti. Sulla parete destra un polittico raffigurante san Gerolamo, san Sebastiano, la Madonna in trono col Bambino che stringe in mano un uccello e sant’Antonio abate, risalente al 1489 come risulta da un graffito del committente. I tratti richiamano le opere di Giovanni Mazzucco.

Sulla parete di fondo, a destra e a sinistra dell’altare si vede una serie di santi, piuttosto rovinati, che presumibilmente circondavano una Madonna, ora ricoperta da un affresco di modesta fattura datato 1657. Di maggiore interesse la Crocifissione, con il Cristo tra la Madonna e san Giovanni, nella lunetta, sovrastante l’affresco centrale sull’altare e databile al termine del XV secolo.

Vi sono somiglianze tra questi affreschi e le pitture della cappella della Madonna della Neve e di S. Fiorenzo a Bastia Mondovì.

CAPPELLA CAMPESTRE DI SAN SEBASTIANO. È una piccola costruzione quattrocentesca che in origine doveva essere aperta con un arcone di ingresso e che in seguito venne chiusa per ampliare l’aula; infatti rimangono frammenti di affresco con san Cristoforo sulla lesena destra dell’ingresso originario e sant’Antonio abate sulla sinistra. L’inserimento di un altare in stucco danneggiò in parte gli affreschi della parete di fondo. In seguito all’alluvione del 1994 l’edificio subì gravi danni; recentemente si è provveduto al consolidamento del terreno e al restauro degli affreschi, di mani differenti, ma databili intorno alla seconda metà del XV secolo.

Oggi sono visibili sopra l’altare un finto trittico con la Madonna in trono col Bambino in piedi in braccio alla madre, tra due santi cavalieri; in alto la Crocifissione. Affresco raffinato nel disegno e di ottima mano.

Sulla parete destra san Sebastiano tra due raffigurazioni della Madonna col Bambino: l’insolito soggetto è motivato, probabilmente, da una doppia committenza. Lo stile è decisamente semplice e popolare, ma efficace dal punto di vista espressivo. Lo affianca un secondo dipinto con la Madonna col Bambino e san Sebastiano che, per le vesti e la fronte particolarmente alta dei personaggi, riprende un gusto tardogotico, di poco posteriore alle pitture vicine. Sui bordi sono graffite le date 1496 e 1531.

Informazioni:

La Cappella campestre di S. Bernardino si trova nella frazione Castello, dove la strada si biforca verso la Bicocca e verso Vicoforte S. Grato.

La Cappella campestre di San Sebastiano è situata sulla via che porta a Niella Tanaro, sulla sponda sinistra del torrente Corsaglia. Info Parrocchia di San Michele Mondovì, tel. 0174.222095

Links:

http://www.comunesanmichelemondovi.it San Bernardino

http://www.comunesanmichelemondovi.it San Sebastiano

Bibliografia:

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese, vol. 1, Ed. Rotary Club Mondovì, Mondovì CN, 1965

SENATORE L., Il caso di S. Michele Mondovì: la sorte di alcuni affreschi quattrocenteschi in “Le risorse culturali delle valli monregalesi e la loro storia” , Ed. Comunità Montana Valli Monregalesi, Vicoforte, CN, 1999

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Notizie e fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

21/10/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

San Michele Mondovì (CN) : Cappella di Sant’Antonio abate e San Magno

Storia del sito:

L’edificio è formato da due nuclei distinti: il primo nucleo è del XV secolo, su cui si innesta un ampliamento settecentesco, che ha comportato danni agli affreschi preesistenti. La Cappella, in epoca imprecisata, ma piuttosto tarda, fu anche dedicata a San Magno.

Gli AFFRESCHI spaziano dall’inizio del XV secolo alla fine del XVI.

È stato recentemente eseguito un restauro delle pitture, che ha consentito una migliore lettura dei vari strati sovrapposti.

Descrizione del sito:

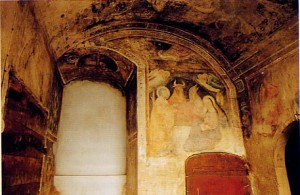

Dalla cappella settecentesca si accede alla precedente cappella di sant’Antonio, trasformata in sacrestia, in cui sono stati rinvenuti affreschi appartenenti a epoche e mani differenti che si sovrappongono su più strati. Nella parete di fondo dell’edificio è emerso un motivo decorativo a conchiglie che incornicia la lunetta con il prezioso frammento raffigurante la Madonna circondata da santi (purtroppo mutilo nel volto della Madonna), con le sue influenze goticheggianti, l’assenza di marcate linee di contorni, la resa volumetrica si discosta dagli altri presenti nella cappella ed è stato datato al primo quarto del XV sec.

Più in basso si notano, fra gli altri numerosi affreschi frammentari, di poco posteriore è un san Bartolomeo di pregevole fattura e splendidamente conservato su sfondo dorato e arabescato; invece sono databili alla metà del XV secolo le figure di sant’Antonio e san Biagio. Al centro, nella parte bassa della parete, spicca una piccola Crocifissione di gusto nordico arcaicizzante, su uno strato di intonaco successivo al san Bartolomeo. Altri Santi sulla parete sinistra sono stati dipinti nel XVI- XVII secolo. Sulla parete di destra una Madonna di cui si può ancora ammirare il bel volto sorridente e numerosi santi (ben conservato un s. Bernardo d’Aosta, di cui si può apprezzare l’aggraziato volto incorniciato da un’elegante barba riccia). Niente sfondi scuri e spesse linee di contorno: la mano di questi affreschi è molto delicata: i visi e le espressioni sono dolci: dovrebbe trattarsi di pitture della seconda metà del ‘400, come conferma anche la data 1480 posta alla base dell’unico trittico mai ricoperto da intonaco, che si trova su un livello più superficiale. Sempre a destra è conservato un finto trittico con sant’Antonio, la Madonna e san Giovanni in archetti polilobati, presenta una diversa mano: linee nere più marcate tracciano il confine delle figure, pur nell’espressività degli occhi allungati, la mano presenta una predilezione per una maggiore rigidezza di tratto (è stato fatto il nome di Giovanni Mazzucco come possibile autore, datato a metà Quattrocento).

Informazioni:

La Cappella si trova in località Codovilla, Via Marenco, 31. Parrocchia di S. Michele Mondovì, tel. 0174 222095.

Link:

http://www.comunesanmichelemondovi.it

Bibliografia:

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese, vol. I, Ed. Rotary Club Mondovì, Mondovì CN, 1965

MICHELOTTI A., Notizie storiche sulla Comunita di S. Michele Mondovi e sui Marchesi di Ceva signori del luogo ; Notizie sulla chiesa parrocchiale di San Michele Mondovi; Di alcune cappelle di San Michele mondovi e delle lor antiche pitture, L’Artistica edit., Savigliano 1995

SENATORE L., Il caso di S. Michele Mondovì: la sorte di alcuni affreschi quattrocenteschi in “Le risorse culturali delle valli monregalesi e la loro storia” , Ed . Comunità Montana Valli Monregalesi, Vicoforte, CN, 1999

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Parte delle notize dal sito del Comune. Fotografia in alto dal sito del Comune

Data compilazione scheda:

05/10/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

San Michele Mondovì (CN) : Cappella della Madonna della Neve

Storia del sito:

Fatta costruire dal nobile Giustino di Monteforte che la fece affrescare nel 1403, come indicava una scritta ormai non più leggibile a lato dell’altare.

Descrizione del sito:

La Cappella è composta da un vano quasi quadrato con volta a crociera ogivale, preceduto da un portico di epoca successiva. Il tetto è a due spioventi. Vi è un piccolo campanile.

Gli AFFRESCHI nella parete dietro l’altare raffigurano una Crocifissione con molti personaggi: la Maddalena, S. Giovanni, gruppi di donne, e discepoli, soldati e cavalieri. Un diavolo accoglie l’anima del cattivo ladrone e un angelo quella del buono. Altri angeli raccolgono in calici il sangue che sgorga dal costato e dalle mani del Cristo. Nella volta sopra l’altare il Cristo Pantocratore in mandorla, a destra il Cristo nell’Orto, a sinistra la Risurrezione e le discesa al Limbo.

Sulla parete di sinistra vi è la rappresentazione dell’Inferno e la cavalcata dei Vizi, che raffigura i sette Vizi capitali e un grande Lucifero che inchioda Giuda con gli unghioni.

Sulla parete di destra è dipinta la Gerusalemme Celeste con le schiere degli eletti che assistono all’incoronazione di Maria, inginocchiata su un trono e vestita di rosso. Attorno mura turrite e la raffigurazione delle Opere di Misericordia. (vd. immagine)

Sull’arco di ingresso in nicchie goticheggianti sono raffigurati san Francesco d’Assisi, sant’Antonio da Padova, santa Lucia, san Tommaso d’Aquino; nelle nicchie e negli angoli vi sono altri Santi.

Nonostante la denominazione della Cappella, non vi è una raffigurazione della Madonna col Bambino! Le pitture sono molto simili agli affreschi di San Lorenzo a Bastia (CN) (vedi scheda), in qualche caso sembra siano stati usati i medesimi cartoni; probabilmente furono eseguite dagli stessi artisti che operavano all’epoca nella zona: Antonio di Monteregale, i fratelli Mazzucco ecc.

Informazioni:

In frazione Piana della Gatta, strada statale 28 (Via Nazionale) da S. Michele a Lesegno (direzione nord-est), poco oltre il cimitero. Parrocchia di S. Michele Mondovì, tel. 0174 222095

Link:

http://www.comunesanmichelemondovi.it

https://www.chieseromaniche.it/Schede/139

https://www.sanbernardodelleforche.it/sanmichele.html ( fotografie degli affreschi)

Bibliografia:

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese, vol. 1, Ed. Rotary Club Mondovì, Mondovì CN, 1965

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’ Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

05/10/2005 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Sampeyre (CN) : Parrocchiale dei SS.Pietro e Paolo

Storia del sito:

Sampeyre fu abitata, in origine, dai Liguri Montani e dai Galli. Monete d’argento, rinvenute presso l’antichissima chiesa di s. Chiaffredo, attestano la dominazione romana; nel V secolo vi fu l’invasione dei Goti e, più tardi, quella dei Franchi e dei Saraceni nel X secolo. La cacciata di questi ultimi viene ricordata nella tradizionale e suggestiva festa della Baìo che si celebra ogni 5 anni con più di 300 personaggi in costume adornati di preziosi e caratteristici nastri. Il paese divenne successivamente signoria dei Marchesi di Saluzzo e confinò, per lungo tempo, con il Delfinato. Nel 1580 subì il saccheggio degli Ugonotti che, fra l’altro, distrussero il campanile della chiesa parrocchiale. Carlo Emanuele I lo sottrasse alla Francia e lo incorporò nei possedimenti dei Savoia.

Descrizione del sito:

La chiesa dei ss. Pietro e Paolo di Sampeyre ha un impianto romanico-gotico, ancora evidente malgrado il rimaneggiamento ottocentesco della facciata. Sono originali il rosone e il bel portale in pietra scolpita, decorato da colonnine con capitelli che recano teste di uomini e di animali. Sulla sinistra, sotto il campanile, in una bassa costruzione, vi è un portale del 1462.

All’interno sono notevoli i capitelli scolpiti delle alte semicolonne e il fonte battesimale in marmo (1482) della bottega degli Zabreri di Pagliero di San Damiano Macra.

I bellissimi AFFRESCHI del XV secolo sono attribuiti ai fratelli Biazaci di Busca e si distribuiscono nelle arcate cieche sui due lati della navata maggiore: nella prima arcata a sinistra, al centro, la Madonna che allatta il Bambino in un giardino cinto da una siepe, in cui compaiono rose e conigli; sinistra, la Strage degli innocenti; a destra, la Fuga in Egitto con l’episodio, tratto dai Vangeli apocrifi, del “miracolo del grano”. In alto, l’Adorazione dei Magi. Nel sottarco figure di Santi. Nella seconda arcata a sinistra, gli affreschi, frammentari, rappresentano la Crocifissione e, nel sottarco, scene della Passione e Resurrezione di Cristo. Nella prima arcata a destra si conservano resti di una Deposizione e della Morte di Giuda.

Informazioni:

Comune, tel. 0175 977148 oppure Parrocchia, tel. 0175 977800

Link:

http://www.comune.sampeyre.cn.it

Bibliografia:

FISSORE P., La facciata della chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Sampeyre, Tipolito, Cuneo, 2004

RICCHIARDI G.; DE ANGELIS A:, SALOMONE A:, La chiesa parrocchiale di Sampeyre: storia, arte, fede, s.i., Busca CN, 1986

Fonti:

Notizie tratte nel 2004 dal sito del Comune. Foto in alto dal sito del Comune. Foto in basso da Wikimedia.

Data compilazione scheda:

16/01/2008 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Saluzzo (CN) : Museo Civico Casa Cavassa

Storia del Museo:

La Casa Cavassa fu costruita nel XV sec. e appartenne ad un ramo dei Marchesi di Saluzzo che nel 1464 la donarono a Galeazzo Cavassa, membro di una nobile famiglia originaria di Carmagnola, quando divenne vicario generale del Marchesato di Saluzzo. Il figlio Francesco, che come il padre fu dottore in legge e ricoprì la carica di vicario generale, dal 1504 rinnovò il palazzo in stile rinascimentale.

Nei secoli seguenti l’edificio decadde e si degradò sino a che, nel 1883, fu acquistato dal marchese Emanuele Taparelli d’Azeglio che lo fece restaurare per donarlo alla città come sede di un Museo. Il pittore Vittorio Avondo e l’ingegnere Melchiorre Pulciano tentarono di recuperare l’aspetto rinascimentale dell’edificio e, secondo il principio del completamento in stile, allestirono le sale con oggetti del secolo XVI che vennero acquistati sul mercato antiquario o ricostruiti da artigiani locali.

Nel 1890, alla morte del Marchese d’Azeglio, il Museo passò alla città che lo aprì al pubblico l’anno seguente.

Nel 2003 è stato completato il restauro dell’edificio e delle collezioni, compresa la tavola di Hans Clemer. La facciata decorata in finto bugnato in grisaille (chiaroscuro), ha un portale marmoreo del Sanmicheli del 1523; i pannelli lignei della porta risalgono al 1400 e provengono da Casa Cavassa di Carmagnola.

Le finestre al primo piano sono crociate rinascimentali, al secondo vi sono tre bifore tardogotiche, originarie della prima costruzione quattrocentesca.

La facciata interna della casa sul ballatoio ha un ampio fregio a grisaille che rappresenta le “Fatiche di Ercole”, dipinto da Hans Clemer tra il 1506 e il 1511. (vedi immagine)

Descrizione del materiale esposto:

Il Museo si compone di 15 sale suddivise su due piani con soffitti lignei dipinti. Alcune sale hanno le pareti decorate con affreschi, in parte del XVI sec. Tutte le sale sono arredate con oggetti, mobili, arredi, dipinti del XV-XVI sec. o del 1800.

Nel “Salone di Margherita di Foix” sono collocate due significative opere del XV sec.: gli stalli in noce intagliato del coro in stile tardogotico, della seconda metà del XV sec. provenienti dalla Cappella Marchionale di Revello e il capolavoro del Museo, acquistato dal d’Azeglio: la grande tavola della “Madonna della Misericordia” che Hans Clemer, il “Maestro d’Elva”, dipinse nel 1499 per i Marchesi di Saluzzo. La Madonna è rappresentata in piedi con una veste dalle ampie maniche e con le braccia allargate in segno di protezione verso i devoti; in primo piano il Marchese Ludovico II e la moglie Margherita di Foix. (vedi immagine)

Sotto il dipinto vi è un cassone nuziale dorato d’arte veneta della fine del 1400.

Informazioni:

Tel. 0175 240006 – Numero verde 800 94 22 41 – email: musa@itur.it – biglietteria.cavassa@comune.saluzzo.cn.it

Link:

http://www.casacavassa.it

Bibliografia:

Gioielli del Piemonte. Sette secoli di palazzi e dimore, a cura di Europiemonte Alpi Editrice, Torino, 2003, Vol. I

per Hans Clemer vedi: GALANTE GARRONE G., RAGUAS E. (a cura di), Hans Clemer il Maestro d’Elva, Ed. Artistica Piemontese, Asti, 2002

Fonti:

Fotografie da Wikipedia e ultima foto da www.saluzzoturistica.it

Data compilazione scheda:

20/06/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A.Torinese

Saluzzo (CN) : Chiesa e convento di San Giovanni

Storia del sito:

Prima della costruzione del Duomo, la chiesa era l’edificio di culto più importante della città. Iniziata dai Domenicani nel 1330 nel luogo ove sorgeva dal 1281 una cappella dedicata a san Giovanni, subì, nei secoli, notevoli cambiamenti: nel 1370 fu allungata verso nord di una campata, nel 1467 fu avanzata la facciata ed aperto l’attuale ingresso chiudendo quello precedente con la costruzione del chiostro quadrato. Nel 1480-87 venne di nuovo allungata la parte absidale e successivamente venne costruita la cappella marchionale e modificate le cappelle laterali. La chiesa, terminata nel 1530, passò nel 1829 ai Padri Servi di Maria, dai quali è tuttora custodita.

Descrizione del sito:

L’ampio complesso si sviluppa su di un notevole dislivello di terreno. Il CAMPANILE eretto nel 1376, a base rettangolare, è articolato in cinque piani definiti da lesene e contrafforti angolari e da cornici marcapiano in cotto con fregi a dentelli e archetti incrociati nell’ultimo piano, dove al posto delle monofore dei piani sottostanti si trovano le bifore. La torre è conclusa da una slanciata cuspide ottagonale tra quattro pinnacoli, con al sommo il gallo segnatempo.

La semplice facciata a salienti, incompiuta, ospita un imponente san Cristoforo dipinto nel 1929 ad imitazione di quello quattrocentesco esistente sulla parrocchiale di Rossana. La chiesa è a tre navate divise da pilastri cui sono addossate semicolonne con capitelli in pietra che reggono le volte a crociera.

A sinistra, nella prima CAPPELLA DEI SANTI CRISPINO E CRISPINIANO [1 nella piantina], nel 1992 è stato scoperto un ciclo di AFFRESCHI riguardanti Storie della Passione di Cristo databili al terzo decennio del ‘400 ed avvicinabili all’opera di Pietro Pocapaglia da Saluzzo. Nella parete di controfacciata sono visibili frammenti di affreschi, precedenti a quelli citati, che rappresentano una flagellazione.

A sinistra, nella prima CAPPELLA DEI SANTI CRISPINO E CRISPINIANO [1 nella piantina], nel 1992 è stato scoperto un ciclo di AFFRESCHI riguardanti Storie della Passione di Cristo databili al terzo decennio del ‘400 ed avvicinabili all’opera di Pietro Pocapaglia da Saluzzo. Nella parete di controfacciata sono visibili frammenti di affreschi, precedenti a quelli citati, che rappresentano una flagellazione.

La CAPPELLA DEL ROSARIO [2], eretta nel XVI secolo su progetto di Giovenale Boetto, presenta una cupola ottagonale, stucchi ed una volta ad affresco di Giovanni Claret; negli archi laterali troviamo a destra una Battaglia di Lepanto ed a sinistra uno scontro tra cavalieri. Spicca sulla parete di fondo una macchina d’altare di legno dorato che ospita il trittico, datato 1535 e firmato da Pascale Oddone, pittore di Savigliano. Il pannello centrale, contornato dai 15 misteri del Rosario, raffigura la Madonna del Rosario tra san Giovanni Battista e san Domenico ed a terra un gruppo di fedeli oranti tra cui è individuabile il Marchese Francesco. Il pannello di sinistra rappresenta Giuditta con in mano la testa di Oloferne, quello di destra Ester davanti ad Assuero. La predella è un ex-voto per la sopravvivenza della città all’assedio di Carlo I di Savoia nel 1487.

La CAPPELLA DEI SERVITI [13] nel retablo ospita i Santi e Beati dell’Ordine Servitano, ed è presente un paliotto datato 1720. La CAPPELLA DI SAN TOMMASO d’AQUINO [14] ospita frammenti di affreschi della fine del XV secolo. La CAPPELLA DEI SANTI PIETRO E PAOLO [5] presenta, dietro il bancone, una nicchietta con l’affresco della Veronica, mentre sulla parete una tela rappresenta un miracolo di S. Vincenzo Ferreri. Segue la CAPPELLA DI SAN VINCENZO FERRERI[6] dove sulla parete si possono notare due monumenti funerari: uno di Michele Beltrando, tesoriere regio morto nel 1597, e l’altro di Giovanni Vische, governatore del castello, morto nel 1493. In una nicchietta è raffigurato un Cristo di Pietà a monocromo della seconda metà del XV secolo.

L’altare maggiore [7] è ornato da un imponente tabernacolo della seconda metà del ‘500. L’abside della chiesa è la CAPPELLA FUNERARIA DEI MARCHESI [8] che rappresenta una delle testimonianze scultoree più importanti del territorio. Progetto travagliato, che si sviluppò dal 1450 al 1504 e vide la successione di diverse maestranze di scuole e culture differenti. La fase iniziale fu opera probabilmente di un artista borgognone, Antoine Moiturier, a cui si devono il progetto a pianta pentagonale e le pareti rivestite in pietra grigia in cui spiccano inserti in pietra verde. Le splendide decorazioni scultoree inquadrano figure di sibille e di profeti. Nella nicchia di sinistra si trova il monumento funebre di Ludovico II, commissionato dalla moglie Margherita di Foix nel 1504 e realizzato in marmo bianco di Paesana da Briosco intorno al 1508. Gli stalli corali presenti, della fine del XV secolo, provengono dall’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso.

La navata centrale della chiesa di San Giovanni presenta un pulpito poligonale in noce scolpito del primo Seicento, ed accanto ad esso si trovano due monumenti sepolcrali: a destra quello del giureconsulto Matteo Boverio (+ 1585), a sinistra quello del domenicano Giovanni Maria Tapparelli (+ 1581).

La navata di destra, vicino al presbiterio, ospita la CAPPELLA DI SAN PIETRO MARTIRE [9] dove sul muro di testata si trova un affresco del 1564.

Nella CAPPELLA DI SANTA MARIA MADDALENA[10], un affresco a monocromo dell’arcangelo Michele che vince il demonio; nel 1581 questa cappella viene trasformata in una specie di piccola abside ed attualmente ospita una pala d’altare del 1755 rappresentante una crocifissione. La grande CAPPELLA DELL’ADDOLORATA [11] fu eretta nel 1656 e trasformata nel 1925. Sull’altare della CAPPELLA DEI SANTI FONDATORI DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA [12] si trova una tela di Giovanni Biscarra (1790-1857) che rappresenta i sette fondatori. La CAPPELLA DI SAN PELLEGRINO LAZIOSI [13] con il dossale di legno intagliato e dorato di stile rinascimentale conteneva la tela datata 1514 rappresentante la Madonna con bambino e santi, ora alla Galleria Sabauda di Torino.

La CAPPELLA DI S. GIUSEPPE [14] presenta nella volta un ciclo di AFFRESCHI della seconda metà del ‘400 scoperti nel 2000. I soggetti rappresentati sono diversi, e tra essi spiccano alcuni episodi della vita di sant’Antonio. Sull’altare vi è una tela della Sacra Famiglia entro una ricca cornice intagliata e dorata del 1757. Sulla parete di controfacciata, vi sono tre riquadri ad affresco, coevi a quelli precedentemente nominati, raffiguranti la Madonna con il Bambino tra san Giacomo e san Bartolomeo.

Dalla navata sinistra si accede al CHIOSTRO del convento [15], edificato nel 1466 dal Marchese Ludovico I. Sui capitelli delle colonne sono presenti gli stemmi di molte delle più importanti famiglie saluzzesi e sul muro di fianco all’ingresso è sistemato l’altorilievo in cotto, originariamente policromo, rappresentante la Visitazione e databile al 1466. Sul lato ovest, la sala capitolare del convento fu trasformata nella CAPPELLA CAVASSA [16], cui si accede dallo splendido portale in marmo bianco, opera dello scultore lombardo Matteo Sanmicheli. L’edificio ha pianta quadrata con volta a crociera costolonata ed è decorato da affreschi con fregi a candelabre risalenti agli anni trenta del ‘500. Il locale ospita il monumento funebre di Galeazzo Cavassa, di tipiche forme rinascimentali, realizzato in marmo proveniente dalle cave di Paesana, opera dello stesso Sanmicheli tra il 1518 e il 1523. La struttura è contornata dalle figure di sant’Agostino e sant’Ambrogio, mentre sulla parete opposta si trovano san Domenico e san Tommaso d’Aquino.

Sulla stessa manica dell’edificio si trova il Refettorio [17], cui si accede tramite una porta con lunetta contenente un dipinto a monocromo della Madonna con Bambino e san Giovannino. L’ampia sala è coperta da un soffitto a cassettoni e presenta sulla parete di fondo un grande affresco della Crocifissione con san Domenico, san Giovanni Battista, la Vergine, san Giovanni Evangelista, san Pietro Martire, santa Margherita, opera attribuita ad Aimo Volpi, pittore casalese del primo decennio del ‘500.

Informazioni:

Links:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Giovanni_(Saluzzo)_-_Interior?uselang=it

http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Piemonte/Saluzzo.html

Bibliografia:

Perotti M.; Bessone C., L’ arte della fede : a Saluzzo, nella storia delle chiese di San Giovanni e San Bernardino, Mario Astegiano, Marene CN, 1999

Maero F. at al., La Chiesa di San Giovanni di Saluzzo, Bertello, Borgo San Dalmazzo CN, 1983

Fonti:

Fotografie tratte dai siti sopra indicati. Planimetria da www.prioratodipagno.it.

Data compilazione scheda:

04/01/2009 -aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Saliceto – Lignera (CN) : Chiesa di San Martino

Storia del sito:

I borghi antichi di Saliceto vennero distrutti dai Saraceni nella metà del X secolo, i superstiti ricostruirono il paese più a valle, nell’attuale frazione Lignera, ove si insediarono i benedettini e, nell’XI secolo, edificarono la chiesa di San Martino.

La chiesa fu la Parrocchiale di Saliceto sino al 1550 circa, quando la maggior parte degli abitanti si trasferì nel capoluogo attuale, vicino al Castello e venne costruita la nuova Parrocchiale, officiata dal 1580.

L’edificio della chiesa di San Martino venne ampliato nel XVII secolo e modificato nel tetto; infatti nel sottotetto, che è stato sacrificato per aprire un passaggio verso l’abside, sono ancora visibili affreschi raffiguranti angeli e un Cristo reggente la croce.

Il campanile pendeva pericolosamente dopo la seconda Guerra mondiale, così venne smontato pietra per pietra e ricostruito con grande perizia e fedeltà. La chiesa conserva all’interno AFFRESCHI del XV secolo e fu dichiarata “monumento nazionale”.

Descrizione del sito:

È stata realizzata in pietra arenaria locale, in blocchi di spacco irregolari, ha forma quadrangolare. La facciata a capanna è tripartita: la parte centrale, che presenta una finestra a mezzaluna, è sopraelevata rispetto ai due corpi laterali, che corrispondono a due cappelle all’interno.

Il bel CAMPANILE romanico di forma quadrata, venne edificato in origine di poco dopo la chiesa, nella seconda metà del secolo XI, sul fianco destro dell’edificio e legato alla base con un massiccio contrafforte. Costruito tutto in blocchi di arenaria, è suddiviso in quattro ordini separati da archetti pensili ciechi e presenta monofore e, negli ultimi due piani, bifore. Tutti questi elementi architettonici sono formati da blocchi più regolari e squadrati.

La chiesa di san Martino è voltata a botte e ha una crociera sul presbiterio. Gli affreschi sono oggi presenti sulla parete del presbiterio e dell’abside, ma in origine probabilmente era dipinta anche la navata. Il ciclo di affreschi venne fatto eseguire da Agostino Pliasco (cognome che, nella valle, divenne poi Pregliasco) e datato 3 Luglio 1400; la scritta sotto l’affresco dell’Annunciazione non riporta il nome del pittore, di notevole maestria.

Nelle quattro volte della crociera vi sono, in quella anteriore, il Cristo Pantocratore entro la mandorla e l’Annunciazione, nelle altre, coppie di evangelisti e dottori della chiesa su tronetti goticheggianti, tra grandi costoloni dipinti (le figure sono simili a quelle della chiesa di San Maurizio a Castelnuovo di Ceva). Sulla parete dietro l’altare è narrata la storia di san Martino vescovo di Tours, con l’episodio della divisione del mantello e sono raffigurati altri santi, tra i quali, a sinistra, san Sebastiano. Sulla pareti laterali altre figure di santi in piedi: san Sebastiano, san Domenico, san Rocco, sant’Antonio Abate.

Nella sacrestia dell’EX_ORATORIO DI SANT’AGOSTINO (ora adibito a sede della locale bocciofila), una cappella trecentesca conserva pregevoli affreschi quattrocenteschi.

Informazioni:

In frazione Lignera, sulla destra della strada che scende a valle verso Monesiglio. Comune tel. 0174 98021 oppure Pro Loco di Saliceto, cell. 3423570641 ; e-mail: infopoint.saliceto@gmail.com

Links:

http://www.langamedievale.it/monumenti-medievali-langhe/chiesa-di-s-martino-di-lignera/

http://www.saliceto.net/storia/index.html

http://www.comune.saliceto.cn.it/Home/Guida-al-paese?IDPagina=31333 (fotografie degli affreschi)

Bibliografia:

Bertone L., Arte nel Monregalese, L’artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Natale V. Una scheda ligure-monregalese: il maestro di Sant’Agostino a Saliceto, “Studi Piemontesi”, Centro di Studi Piemontesi, Torino, XVII, 1988, 2, p. 485

Fonti:

Fotografie tratte dal sito sopra indicato al n°1 e da langhe.net.

Altre immagini si trovano sul sito indicato al n° 2, da cui l’ultima immagine (affresco dell’ex cappella di Sant’Agostino) e su http://www.tripadvisor.it/Tourism-g3830547-Saliceto_Province_of_Cuneo_Piedmont-Vacations.html

Data compilazione scheda:

05/01/2009 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Saliceto (CN) : Castello e cappella

Storia del sito:

La prima citazione di un castello in Saliceto risale al 1142, nell’atto d’assegnazione di un ampio territorio a Ugo, uno dei figli di Bonifacio del Vasto. Dalla prima metà del Duecento fu possedimento dei Del Carretto, allora probabili promotori della ricostruzione del maniero, con le sue mura poderose, le massicce torri d’angolo, con fossati difensivi e, per accesso, solo un ponte levatoio. A successivi rami del casato marchionale Del Carretto il castello rimase sino al 1583, quando morì l’ultimo discendente Alfonso II. Passato al Ducato di Savoia, venne assegnato a diversi titolati. Dal Quattrocento al Seicento il castello di Saliceto venne assediato e conquistato più volte, con conseguenti danneggiamenti. Dopo la ricostruzione duecentesca, le principali fasi di ristrutturazione risalgono al Trecento, al Cinquecento e alla prima metà del Seicento. Ora la poderosa dimora signorile, è divenuta proprietà comunale.

Descrizione del sito:

La struttura attuale dell’edificio, risultato di successive trasformazioni e ricostruzioni che hanno tuttavia mantenuto alcuni caratteri tipici delle architetture fortificate tardomedievali, si presenta come un vasto blocco rettangolare con tre torri quadrangolari sugli spigoli, cui doveva probabilmente aggiungersene una, oggi perduta. Fondato come fortilizio ad uso militare e non residenziale, il castello era anticamente cinto da un fossato (di cui permangono intatte le tracce) ed era accessibile tramite un ponte levatoio, poi rimosso e sostituito da una rampa in muratura di pietra e mattoni che si conclude con un ponticello fisso che conduce all’imponente portale di accesso. All’interno della torre meridionale sono inoltre ancora visibili le tracce di un antico passaggio, oggi murato, che collegava il castello con la più antica e ormai completamente diroccata fortificazione sita sulla vicina collina Margarita.

Il lato di ponente del castello presenta evidenti tracce gotiche. Il loggiato interno è rinascimentale. Il cortile interno forse era collegato con le sottostanti scuderie tramite uno scalone, di cui rimangono pochi scalini tagliati dalla attuale volta a botte che copre il grande vano del piano terra.

Nella zona aperta sul cortile interno, si trovano i resti di una piccola CAPPELLA affrescata, di particolare pregio storico e artistico. Tracce di un muro di divisione fra il cortile e questa stessa zona, inducono infatti ad immaginare quale potesse essere l’aspetto originario della cappella, in corrispondenza della quale è stato ricavato, in epoca remota, un secondo ingresso che ha comportato il taglio di un affresco. Nella parete opposta si apre invece una porta, attraverso cui si accede alla “sala delle armi”.

Gli AFFRESCHI che decorano questo piccolo spazio narrano alcune scene della storia di Cristo; il ciclo iniziava sulla parete destra, al di sopra dello stretto passaggio con arco a ogiva, per proseguire sulla parete frontale. A sinistra della parete di fondo si apre una nicchia piuttosto profonda dove, recentemente, sono state scoperte altre pitture: sulla volta un Agnus Dei, a cui è sovrapposta una grande croce gemmata. Sulle paretine si fronteggiano due medaglioni, recanti due ritratti femminili a monocromo; sotto questi, lo stemma della famiglia Del Carretto, fautori di questa piccola, ma pregiata, impresa decorativa. L’analisi stilistica e iconografica di questo piccolo ciclo, caso unico nell’area valbormidese, ha portato alla sua datazione all’ultimo decennio del 1300. Vi è, per gli studiosi che hanno esaminato il ciclo, l’intervento di un maestro di buona qualità, in grado di personalizzare le esperienze artistiche maturate ad Assisi e, più genericamente, nell’ambito giottesco.

Informazioni:

Comune: tel. 0174 98021 oppure Pro Loco di Saliceto, cell. 3423570641 ; e-mail: infopoint.saliceto@gmail.com,

Links:

http://www.comune.saliceto.cn.it

Bibliografia:

FANTI M., Saliceto e i resti della sua chiesa romanica, Tip. L. Parma, Bologna, 1956

PREGLIASCO A., Saliceto: il nostro paese: frammenti di arte e di storia, Omega, Torino, 1999

Fonti:

Notizie e fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

7 luglio 2010 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Sale San Giovanni (CN) : Castello e cappella di San Sebastiano

Storia e descrizione dei siti:

Il CASTELLO DI SALE, risalente ai secolo XI – XII, venne eretto in posizione strategica sopra un alto poggio, difeso naturalmente per tre parti da scoscesi dirupi. La prima menzione certa dell’esistenza del castello risale al 1295; appartenne alla marca aleramica, poi ai Marchesi di Ceva. Nel 1414-1415 il castello andò quasi totalmente distrutto, ma nel 1420, Giovanni marchese di Ceva riparò il castello e le sue mura, trasformandolo in fortezza.

Nel 1605 fu acquistato per 9500 scudi d’oro dalla famiglia Germonio di Sale, cui appartenne mons. Anastasio Germonio, arcivescovo di Tarantasca, celebre giureconsulto, scrittore latino e diplomatico, morto nel 1627 a Madrid dove era ambasciatore di Carlo Emanuele I alla corte di Filippo III. Erede dello zio, la nipote Anna Cristina lo portò in dote al conte Paolo d’Incisa di Camerana e Gottasecca. Dopo essere stato per tre secoli dei marchesi di Camerana, il castello nel 1954 fu venduto all’Ospizio di Carità di Fossano che lo usò come colonia estiva di un orfanotrofio. Dieci anni dopo il castello venne abbandonato; nel 1992 fu acquistato da privati che lo usarono come abitazione.

Nei secoli diverse volte il maniero è stato ristrutturato, fino alla attuale sistemazione risalente al 1827 a cura del Marchese Gaetano Incisa. Sono rimaste solo alcune parti risalenti al XIV-XV secolo. Circondato da un ampio muro, presenta tre cortili e il parco; un viale centrale immette al fabbricato tramite un portale esterno nelle mura; da esso si accede alla scala monumentale che conduce al piano superiore, dove si trova il salone centrale del Castello (Salone degli Alerami), tutto decorato a stucchi e affreschi e con un monumentale camino; una piccola Cappella ricavata con un’apertura sulla parete ed una loggia vetrata che apre belle vedute sulla valle.

La CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO si trova vicino al castello dei Marchesi di Ceva, che probabilmente ne favorirono la costruzione. Risale al XV secolo e fu costruita in seguito alla peste del 1350, in segno di ringraziamento. Nel 2000 è stata restaurata e sono stati portati alla luce antichi affreschi, in parte perduti a causa delle opere di rifacimento avvenute nei secoli passati. Tema delle pitture è la Morte che non risparmia né l’uomo di chiesa, né il guerriero, né l’avaro in fuga e sveglia con il campanello un povero monaco dormiente.

Descrizione dei ritrovamenti:

L’attuale chiesa parrocchiale di San Giovanni, che fu edificata nel XVIII secolo sulla medievale chiesetta di San Siro, nei pressi del castello, custodisce due lapidi romane, di cui una con busto in rilievo, del I-II sec.

Informazioni:

Il Castello è di proprietà privata.

Cappella di San Sebastiano, Via Bertino, 26

Links:

http://www.castellosalesangiovanni.it/

http://www.comune.salesangiovanni.cn.it

http://www.chambradoc.it/danzeMacabre-SaleSanGiovanni.page

Bibliografia:

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografie e notizie tratte dai siti sopra indicati e da http://www.langamedievale.it.

Data compilazione scheda:

05/02/2008 – aggiornamento marzo 2014 – aggiornam. maggio 2020 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese