Provincia di Cuneo

Serravalle Langhe (CN) : ex-oratorio / Confraternita di san Michele

Storia del sito:

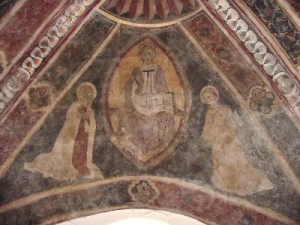

Nel secolo XII, venne costruita la prima parrocchia nell’Alta Langa fra Diano e Murazzano, denominata “CAPPELLA DEI DISCIPLINATI o CONFRATERNITA DI SAN MICHELE“. In origine l’edificio aveva un orientamento opposto; l’attuale ingresso ha preso il posto della zona del presbiterio e lo si desume dalla vela in cui è raffigurato il Cristo. Nel 1909 fu dichiarata Monumento Nazionale.

Descrizione del sito:

Esteriormente presenta una facciata alquanto semplice, prospetto a capanna con lesene laterali, timpano triangolare e piccolo portalino al centro. L’interno è suddiviso in due zone: la parte dell’attuale controfacciata è coperta da volta a crociera mentre il resto della navata è coperto da capriate lignee.

La volta a crociera conserva preziosi AFFRESCHI del ‘400, della scuola monregalese.

Nella vela sovrastante l’abside si raffigura Cristo tra la Maddalena e santo Stefano; nella vela opposta l’Arcangelo Michele; nelle altre due vele gli evangelisti a coppia dietro tavoli di legno e appoggiati a schienali di forme gotiche e dalla prospettiva ingenua. Le scene sono contornate da fasce a motivi vegetali (per metà rosse e per metà verdi) con al centro riquadri lobati con l’Agnello mistico e teste d i Santi.

Nel comune vi è un’altra chiesa, denominata CAPPELLA DI SAN MICHELE ARCANGELO, sita in frazione Villa, località Castellera, a circa 2 km a est del centro. (info Parrocchia tel. 0173 748110).

Di origine romanica, con fronte settecentesca a due lesene e timpano triangolare, portalino centrale con cornici e timpano lobato, semplici finestre rettangolari e due nicchie concluse a conchiglia. Interessante è la zona absidale della cappella, con la parte inferiore dell’abside romanica totalmente in pietra coronata da una serie di archetti pensili. L’edificio è completato da un piccolo campanile in pietrame e laterizio, a sinistra della facciata, con cuspide piramidale. La navata è coperta da volta a botte su due campate, conclusa da una piccola abside semicircolare con tre finte finestre.

Informazioni:

LA Confraternita è sita di fronte alla chiesa Parrocchiale. Info Comune tel. 0173 748102. Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

Cappella di San Michele in località Villa.

Link:

http://www.serravalle-langhe.com

https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/566-confraternita-di-san-michele

Fonti:

Notizie e fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

12 luglio 2012 – agg. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Savigliano (CN) : Museo Civico Antonino Olmo

Storia del Museo:

Il Museo civico ha sede nell’antico convento di San Francesco, nel cuore del centro storico cittadino. Si tratta di un fabbricato secentesco quadrilatero di forma regolare, disposto su due piani, racchiudente un chiostro armonioso, le cui lunette affrescate raccontano episodi della storia dell’Ordine Francescano.

Beneficiato dei primi lasciti nel 1904, ed inaugurato nel 1913, con il tempo si è trasformato da museo di ambito locale a museo di interesse regionale, per le importanti donazioni d’arte di cui ha beneficiato, prima tra tutte la raccolta dei gessi dello scultore torinese Davide Calandra. Dopo anni di lavori di ristrutturazione, gradualmente ridiventa visibile in tutte le sue parti: la Gipsoteca, completamente riallestita, è stata riaperta al pubblico nel 2002. Dopo il rinnovamento del 2005-2007 anche il primo piano è interamente visitabile.

Descrizione del materiale esposto:

Al piano terreno sono esposti i reperti archeologici rinvenuti nel territorio. Il lapidario comprende anche la lastra tombale longobarda del presbiter Gudiris (per approfondire vedi: L’iscrizione_sepolcrale_di_Gudiris.pdf.)

Informazioni:

Tel. 0172 712982 oppure 0172 717545 ;

email: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Link:

http://www.comune.savigliano.cn.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_civico_Antonino_Olmo

Fonti:

Fotografia in alto da https://www.facebook.com/museocivicosavigliano/photos?locale=it_IT

Data compilazione scheda:

16 luglio 2004 – aggiornam. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Savigliano (CN) : Torre del Comune e Chiesa di San Giovanni

Storia del sito:

Savigliano fu abitato da popolazioni celto-liguri e poi sottomesso dai romani, la cui dominazione ha lasciato, oltre ai reperti archeologici e alle epigrafi, traccia nel toponimo “Salvianum” da cui è derivato il nome Savigliano. Citata come “villa saviliani” in un placet imperiale del 981, fu poi Libero Comune. Per la sua posizione geografica era particolarmente esposto alle contese con il Marchesato di Saluzzo. Seguì dal 1349 le alterne vicende di casa Savoia, con lunghi periodi di dominazione francese. Dal 1434 al 1436 ospitò l’Università; e dopo il trasferimento della capitale sabauda da Chambéry a Torino (seconda metà del ‘500), visse una lunga fase di supremazia territoriale: capoluogo di provincia, sede di prefettura, sede in varie circostanze del Senato Ducale.

In Savigliano le chiese dedicate a S. Giovanni sono tre: la Confraternita di San Giovanni, la vecchia e la nuova Parrocchiale.

La VECCHIA CHIESA DI S. GIOVANNI è una delle più antiche della città: il primitivo impianto, una semplice cappella anteriore al Mille, fu edificato forse su preesistenze romane. Nel 1028 essa viene donata al Monastero di S. Pietro, al tempo già Parrocchia. Accanto al complesso sorse un cimitero. Restaurata a fine ‘300, intorno al 1454 ne venne ruotato l’orientamento con il trasferimento della facciata da ponente a levante; nello stesso periodo si ricostruì una navata meridionale e parte della navata centrale.

Nel 1596 la chiesa subì un incendio, ma già ad inizio Seicento si attuò un recupero generale. La facciata attuale, di gusto eclettico, fu costruita a fine Ottocento.

L’edificio conserva un’interessante serie di AFFRESCHI della metà del Quattrocento collocati nell’antica area absidale.

Descrizione del sito:

Il cuore di Savigliano è la medioevale piazza Vecchia, ora piazza Santarosa, cinta da una cortina continua di facciate di case-torri tre-quattrocentesche in gran parte restaurate che presentano portici con archi a tutto tondo e ogivali incorniciati da decorazioni in cotto. Sul lato sinistro della piazza vi sono l’antico Palazzo Civico e la Torre Comunale. La Torre, che presenta bifore ogivali, fu rimaneggiata nel XVII secolo; nel XVIII venne aggiunta la cella ottagonale.

Nella (vecchia) CHIESA DI SAN GIOVANNI, gli affreschi occupano l’attuale prima campata, all’ingresso in chiesa. Vi è una raffinata Annunciazione, opera di Pietro da Saluzzo, una Madonna con Bambino in Trono, attribuibile all’ambito del cosiddetto “Maestro di Lucéram” (città francese delle Alpi Marittime) ed un Cristo in gloria fra la Vergine e San Giovanni Battista, di notevole rilievo ed eseguito dalla bottega dei Biazaci di Busca.

Informazioni:

La torre è sulla centrale Piazza Santarosa, Comune tel. 0172 712653

La vecchia chiesa di S. Giovanni sorge al termine del vicolo omonimo, vicino alla nuova chiesa Parrocchiale con la stessa intitolazione.

Link:

http://www.comune.savigliano.cn.it

Bibliografia:

Campra M., Tesori d’arte a Savigliano, L’Artistica edit., Savigliano CN, 2008

Fissore P.; Ghigne M., Una chiesa, un borgo: l’antica Parrocchia di San Giovanni Battista a Savigliano, L’Artistica edit., Savigliano CN, 1995

Macera M. (a cura di), Piazza Vecchia a Savigliano: la conservazione delle stratificate vicende della città storica : atti del Convegno di studio, 15-16 maggio 1992, Savigliano, Teatro Milanollo, L’Artistica edit., Savigliano CN, 1995

Fonti:

Fotografia tratta dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

18/09/2008 – agg. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Savigliano (CN) : Complesso abbaziale di San Pietro

Storia del sito:

Il ritrovamento nel 1822 di una lapide sotto l’altare fa supporre che la chiesa sia sorta sui resti di un tempio romano dedicato alla dea Diana. L’isolato che comprende piazza Molineris, Via S.Pietro, Via S. Francesco e piazza Misericordia è probabilmente uno dei primi nuclei di insediamento in Savigliano. La tradizione vorrebbe il monastero fondato da San Fausto nel 585. Risale al 1028 la rifondazione e ricostruzione del complesso, che divenne in breve un centro religioso ed amministrativo di grande importanza per Savigliano ed il basso Piemonte; la chiesa venne costruita in stile romanico a tre navate con direzione est-ovest, accostata a nord al chiostro secondo la usuale disposizione medievale. I monaci benedettini vennero ad abitarla dalla sacra di S. Michele, da cui dipesero fino al 1191, (per questo si chiama ancora San Pietro dei Cassinesi). L’abbazia, dopo alterne vicende, fu aggregata a quella di Montecassino; ma l’aggregazione non ebbe effetto fino al 1476. Nel XVII e XVIII secolo furono eseguiti molti interventi che trasformarono radicalmente la chiesa romanica. La badia fu soppressa nel 1802; ristabilita nel 1829 col ritorno di Casa Savoia in Piemonte, risoppressa nel 1855, fu sgombrata del tutto per decreto reale nel 1859 e occupata militarmente. Oggi la chiesa è parrocchia, e il monastero di S. Paolo in Roma conserva ancora diritti sul monastero. Il rifacimento della facciata della chiesa è ottocentesco.

Descrizione del sito:

Della primitiva costruzione romanica della chiesa di San Pietro rimangono pochissimi i resti. Mortarotti cita: «gli archetti e la decorazione monocroma verde ad affresco con elementi stilizzati di foglie visibili sul muro esterno della navata centrale e dell’abside, e un tabernacolo rimasto nascosto dietro il secentesco coro in legno» mentre «le primitive colonne a fasci di stile romanico vennero riempite e portate a forma quadrangolare in epoca barocca».

La chiesa conserva molti dipinti del XVII secolo, mentre l’imponente polittico absidale, opera di Gandolfino da Roreto, risale al 1510 e un pregevole fonte battesimale al 1402.

Descrizione dei ritrovamenti:

Il testo della lapide è: «Alla dea Diana Augusta, la maestra del culto Valeria Epitusa». Una lunga lastra tombale in marmo venne utilizzata come mensa dell’altare maggiore, e ora è custodita in una delle 5 cappelle della chiesa e riporta la scritta: «Lucio Gavio, figlio di Caio della tribù Pollia, edile, duoviro quinquennale; Gavia Prima figlia di Lucio; Bussenia Nepotula, figlia di Publio, moglie».

Informazioni:

Piazza Molineri, 8, tel. 0172 712488 o Ufficio Turistico (I.A.T.) tel. 0172 370736

Links:

http://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16540&idCat=16657&ID=19233

Bibliografia:

Ravera Chiara, Il chiostro dell’ex monastero benedettino di S.Pietro in Savigliano: conoscenza e conservazione. Rel. Vinardi, Maria Grazia and Romeo, Cesare. Politecnico di Torino, 2. Facoltà di architettura , 2006

Mortarotti A., L’Abbazia benedettina di San Pietro in Savigliano, Tip. Commerciale, Savigliano CN, 1969

Novellis C., Storia di Savigliano e dell’Abbazia di San Pietro, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 1990 (ristampa)

Olmo A., La lastra tombale romana dell’Abbazia di San Pietro in Savigliano, Arti grafiche, Savigliano CN, 1965

Fonti:

Notizie tratte dai siti sopra citati. Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

18/09/2008 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Savigliano (CN) : Collegiata di Sant’Andrea

Storia del sito:

La Chiesa di Sant’Andrea ha origini anteriori al Mille, come testimoniano resti emersi nel 1879. Il primo documento scritto che ne attesta l’esistenza è del 1098: da esso si deduce che già allora il complesso di S. Andrea formava parrocchia; al 1171 risale l’istituzione del priorato. In seguito alla distruzione di Savigliano operata nel 1360 dalle truppe di Amedeo VI di Savoia in guerra con Giacomo di Acaia, si voltò l’orientamento della Chiesa, quasi completamente rasa al suolo, portando da ponente a levante la facciata, che venne così a trovarsi sull’attuale via S. Andrea, con il campanile.

A fine 1600 i Francesi, utilizzando la chiesa come ospedale, arrecarono non pochi danni, sicché, all’inizio del 1700, si decise una totale ristrutturazione con l’edificazione, tra l’altro, di un nuovo presbiterio, di un coro e dell’altare maggiore. L’attuale assetto a cinque navate si deve all’intervento dell’architetto Andrea Benedetto Vay (dopo il 1728) che curò anche il nuovo campanile (1737), sopraelevato poi nel 1928 da Giuseppe Gallo, e la scenografica facciata completata nel 1731. Dal 1737 la chiesa assunse il titolo di collegiata.

La parte che si è conservata della costruzione originaria è la CAPPELLA DI SAN NICOLA, a destra dell’ingresso principale, alla base della torre campanaria, che nel primitivo edificio era una cappella absidale, ricca di AFFRESCHI opera di un ignoto pittore, detto “Maestro della cappella di San Nicola”, che la decorò intorno al 1320. Un ciclo di affreschi si sovrappose parzialmente ad essi, sulla metà sinistra della parete nord, nella seconda metà del XIV secolo.

Descrizione del sito:

Un affresco di Sant’Anna Metterza (con la Vergine ed il Bambino), collocato nell’antico catino absidale, attuale ingresso, risale agli anni della prima campagna pittorica nella cappella di San Nicola.

Nella CAPPELLA DI S. NICOLA l’affresco che raffigura la “Vergine in Trono con il Bambino” si trova nella lunetta di controfacciata. Sulla parte destra della parete nord, vi è la figura di san Nicola che fornisce di dote tre fanciulle affinché non debbano vendere il loro proprio corpo, sant’Antonio abate tentato nel deserto e gli Evangelisti.

Sulla parete sud rimangono frammenti di alcune figure: sant’Eligio con lo scudiero, san Giorgio a cavallo e la principessa, un santo con la veste rossa. Sull’arcone, molto danneggiati, san Luigi di Francia e san Cristoforo sormontati dalle due figurette dell’eremita san Zosimo e santa Maria Egiziaca. I sette blasoni raffigurati nella cappella e la varietà delle scene, farebbero pensare alla committenza di una consorteria. La datazione, in base a elementi della moda e dell’araldica, è stata fatta risalire agli anni di poco precedenti il 1320.

Sul soffitto è stata in parte recuperata la decorazione a stelle di ceralacca.

Al di sopra della “Vergine in trono”, fu in seguito dipinta la “Crocifissione”, raffigurante la croce con ai lati San Giovanni e la Vergine a mezzobusto e due angeli in volo; questo affresco venne strappato nel 1974 e collocato in un locale attiguo alla chiesa; però la figura della Maddalena ai piedi della croce non venne staccata. Le altre parti dell’affresco sono frammentarie: una costruzione architettonica, in alto un angelo ed una figura di cui rimane solo l’aureola. Lo stemma dei Meinardi ed un testamento dell’epoca, che cita la cappella, permettono di stabilire che la seconda campagna di affreschi non è anteriore al 1361.

Il “Maestro di San Nicola” fu pittore “dai raffinati gusti goticheggianti di timbro francese” (scrive Quasimodo nel testo curato da Romano) e ha lasciato resti di affreschi nel sottotetto della sala consiliare dell’antico palazzo del Comune e un frammento in un’abitazione privata in piazza Santarosa.

Informazioni:

Tel.0172 712280; e mail: turismo@comune.savigliano.cn.it

Link:

http://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16540&idCat=16657&ID=19223

Bibliografia:

ROMANO G. (a cura di), Pittura e miniatura del trecento in Piemonte, Fondazione e Banca CRT, Torino 1997

PICCAT M., Carlo Magno e la cultura angioina in Piemonte : la cappella di San Nicola in Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, l’Artistica edit., Savigliano 2000

PICCAT M., La saga ellenica nell’antico Palazzo comunale in Savigliano (Cuneo), L’Arciere, Cuneo 1998

Fonti:

Notizie tratte in parte dal sito del Comune. Fotografie da www.tripadvisor.it/

Data compilazione scheda:

18/09/2008 – agg. febbraio 2014 – marzo 2021

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Sant’Albano Stura (CN) : necropoli altomedievale e Museo

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Necropoli scavata inizialmente nel 2009-2011, individuata in occasione dei lavori per la costruzione dell’autostrada Asti-Cuneo. Sono state indagate 776 tombe e resta ancora da scavare una porzione a NW, il che permette di ipotizzare un numero complessivo di circa 800 tombe. In 10 anni di lavori, sono state scavate tutte le 842 tombe presenti, 560 delle quali erano provviste di preziosi corredi funebri.

I notevoli corredi recuperati indicano una continuità d’uso della necropoli dagli anni intorno al 600 d.C. fino agli inizi dell’VIII secolo.

Per quanto riguarda i corredi, il 64% delle sepolture ha restituito monili femminili, armi e relativi complementi o offerte più ridotte, mentre il 36% ne era privo.

Per approfondire vedi sito indicato.

Descrizione del materiale esposto:

Da ottobre 2016 sono esposti 14 corredi (7 maschili e 7 femminili) di età longobarda.

vedi allegato Ritrovamenti_archeologici_lungo_l’_Asti-Cuneo

Dal 2021, nell’antica Cappella di Sant’Antonio di Padova (restaurata per l’occasione), in piazza Donatori del Sangue, ha sede l’allestimento del Museo dedicato ai ritrovamenti della necropoli longobarda.

Il piccolo museo è tornato ad accogliere il pubblico e continuerà fino a settembre ogni domenica (con una sospensione le prime settimane di agosto).

“Lungo lo Stura… racconti di archeologia e paesaggio” introduce al pubblico la storia longobarda con un video, pannelli informativi ed immagini, ma anche reperti originali, rinvenuti nell’ormai famosa necropoli, che resta attualmente uno dei ritrovamenti più importanti su scala europea per quanto riguarda la presenza longobarda.

Informazioni:

In frazione Ceriolo, il sito non visitabile.

Il Museo è a ingresso libero. Info presso associazione Atelier Kadalù, email: info@atelierkadalu.it

Il Museo è sito nella cappella in Piazza Donatori del Sangue.

ink:

http://archeo.piemonte.beniculturali.it

https://visitmondovi.it/il-museo-dei-longobardi-a-santalbano/

Bibliografia:

E. MICHELETTO – S. UGGÈ – C. GIOSTRA, S. Albano Stura, frazione Ceriolo. Necropoli altomedievale: note sullo scavo in corso, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 26, 2011, pp. 243-247

Fonti:

Fotografia in alto tratta da https://percevalasnotizie.wordpress.com/2016/10/20/; in basso dal sito visitmondoi.it

Data compilazione scheda:

6/03/2014- aggiorn. giugno 2017 e aprile 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Santo Stefano Belbo (CN) : resti dell’abbazia di San Gaudenzio e di altri edifici medievali

Storia del sito:

L’area che circonda l’antica torre medievale fu quella che, con ogni probabilità, vide formarsi il primo nucleo insediativo dell’area santostefanese che fu dapprima abitata dai Liguri e, successivamente, dai Romani.

Il centro politico e religioso dell’abitato in epoca alto-medievale, fu invece l’area che si sviluppò ai piedi della collina di S. Libera, dove sorge la trecentesca chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. Dopo il Mille, Santo Stefano Belbo faceva parte del comitato di Loreto, di ascendenza aleramica. Il feudo passò quindi ai Marchesi del Monferrato che lo cedettero nel 1311 a Manfredo IV Marchese di Saluzzo, che a sua volta ne investì nel 1337 gli Scarampi, nobili patrizi astensi. Risalgono all’incirca a questo periodo gli statuti comunali. Nel 1515 il feudo passò ai Marchesi d’Incisa e Marchesi Corti, per donazione da parte del Marchese Guglielmo IX di Monferrato, convalidata dall’Imperatore Carlo V, il 21 giugno 1536. Successivamente lo tennero, col titolo comitale i Beccaria Grattarola Incisa, per donazione del 20 giugno 1717, confermata da re Vittorio Amedeo II di Savoia nell’ottobre dello stesso anno. Dopo il trattato di Cherasco del 1631, Santo Stefano Belbo, come gran parte del Piemonte, entrò a far parte del Regno di Sardegna. Seguì le vicende dello Stato Sabaudo fino alla proclamazione della Repubblica Italiana.

Storia e descrizione dei siti:

RESTI DELL’ABBAZIA DI SAN GAUDENZIO

Tracce della presenza romana sono state rinvenute nei resti di fondazioni su cui sorse, in periodo alto-medievale, l’abbazia benedettina di S. Gaudenzio, sito dove probabilmente era esistito un tempio dedicato a Giove Capitolino. Ai monaci benedettini, tra l’altro, spetta il merito di aver introdotto la coltivazione della vite nei loro possedimenti che pare raggiungessero le duemila giornate di terreno nel solo territorio di Santo Stefano ai piedi della collina di Moncucco, il cui nome si fonda su una radice celtica che ha il significato di altura arrotondata.

Insigne monumento di architettura romanica del X secolo, presenta ancora tratti artisticamente interessanti: parti della navata sinistra, le tre absidi semicircolari in pietra arenaria, la sacrestia, resti di mosaici e sculture.

Dell’antico castello rimane il rudere della TORRE, che dall’alto domina il paese, e ricorda la sua distruzione, nel 1635, ad opera degli Spagnoli e degli Austriaci, che ne contendevano il possesso ed il dominio.

EX CHIESA DEI SS. GIACOMO E CRISTOFORO

Verso la fine del ‘200 fu sotto la cura dei canonici di Ulzio. Venne poi unita al canonicato della Cattedrale di Alba, da cui si emancipò nel 1577. Nel 1336 vi vennero ratificati gli “Statuti” della Comunità, dal Consiglio Generale che qui si era riunito. Consistenti lavori all’edificio vennero ordinati da mons. Vincenzo Marino, vescovo di Alba, che visitò la chiesa nel 1576, come anche da mons. Gerolamo Regazzoni che in particolare, nel 1577, raccomandò di chiudere con mura l’attiguo cimitero. Nel 1785 la parrocchiale risultò in “stato rovinoso”, ma per vedere conclusi i lavori di ristrutturazione e la decorazione della navata centrale, occorre giungere al 1871/1872. Nel 1886 vi fu collocato un nuovo organo, opera di Francesco Vittino e, l’anno successivo viene rifatta completamente la facciata. Nel 1926 le funzioni parrocchiali vennero trasferite alla nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù, mentre, con un’impegnativa campagna di restauro, l’antica chiesa divenne – negli anni ’90 – sede della Fondazione Cesare Pavese.

All’interno della chiesa indagini archeologiche hanno permesso di scoprire ceramiche tardoromane (IV – V secolo) relative a un abitato situato sulla strada tra Acqui e Alba

Informazioni:

I resti dell’abbazia di San Gaudenzio sono all’interno della Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio tel. 0141 840808, oltre il Belbo a nord-ovest dell’abitato.

Gli altri edifici si trovano nel centro storico. Comune tel. 0141 841811. L’ex chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo è ora sede della Fondazione Cesare Pavese.

Links:

http://www.santostefanobelbo.it

http://http://www.langamedievale.it

Bibliografia:

MICHELETTO E., Un insediamento tardo romano e altomedievale nell’area della torre di S. Stefano Belbo : primi dati dello scavo, da “Alba Pompeia”, n.s., a. 13., fasc. 1.(1. sem 1992)

Fonti:

Notizie tratte nel 2011 dal sito del Comune. Fotografie in alto e n° 2 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

29 novembre 2011 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Santa Vittoria d’Alba (CN) : Turriglio

Storia del sito:

Anticamente la zona apparteneva al territorio della città romana di Pollentia cui è relativo il Turriglio.

La località di “Santa Vittoria” prese nome dalla difficile vittoria, avvenuta il giorno di Pasqua del 402, delle truppe romane guidate da Stilicone sui Visigoti di Alarico. L’episodio, che contribuì al successivo abbandono dell’abitato di Pollentia, determinò la nascita di un nuovo centro (l’altura rocciosa verso la quale i Visigoti si sarebbero diretti) che assunse il significato di Vittoria della romanità sulla barbarie.

Nel tardo Medioevo la Vittoria venne personificata in una Santa.

Descrizione del sito:

Il Turriglio o Turilio, è formato da un recinto rettangolare articolato in nicchie con all’interno un monumento di grandi dimensioni formato da una piattaforma quadrata che fa da base a un tamburo cilindrico e quattro grandi nicchie.

La struttura, in ciottoli e ricorsi di mattoni legati da malta, è costituita da un basamento quadrato sormontato da un alto tamburo cilindrico del diametro di circa 12 metri su cui si erge la parte terminale del monumento, articolata in quattro nicchioni contrapposti, originariamente coperti a volta.

La sua interpretazione è tuttora dibattuta. Si ipotizzò che si trattasse di un imponente complesso sepolcrale databile tra la fine dell’età repubblicana e gli inizi di quella imperiale, formato dal recinto che circondava un monumento funerario a torre del tipo noto per i grandi mausolei urbani. La destinazione funeraria sembrò essere confermata dal rinvenimento, all’interno del recinto, di sepolture del tipo ad incinerazione e ad inumazione databili tra il I e il IV-V secolo d.C. a dimostrare che l’area è stata a lungo adibita a zona di sepolture.

Tuttavia, il ritrovamento di condutture in piombo per l’acqua ha fatto anche ipotizzare che si trattasse di un ninfeo, mentre l’assenza di una camera funeraria all’interno del tamburo ha indotto ad escludere l’identificazione con un mausoleo ritenendolo piuttosto un monumento celebrativo analogo al cosiddetto “Trofeo di Augusto” a La Turbie e alla Tour Magne di Nimes, posti anch’essi lungo importanti arterie stradali.

Informazioni:

All’incrocio della strada che va da Bra ad Alba con quella che da Pollenzo sale a Santa Vittoria. Frazione Cinzano. Il sito si trova all’aperto, ma è recintato. Info Comune 0172 478023

Links:

http://www.comune.santavittoriadalba.cn.it

Fonti:

Info e foto dai siti citati sopra. Foto in basso dal sito

http://www.francescocorni.com/

Data compilazione scheda:

15/07/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Santa Vittoria d’Alba (CN) : Confraternita di San Francesco

Storia del sito:

Si ha notizia di un restauro della chiesa di San Francesco avvenuto nel 1873-74. Un successivo restauro, che sicuramente interessò gli affreschi, fu compiuto tra 1925 e 1927. Nuovi interventi di manutenzione straordinaria furono eseguiti nella chiesa nel 1959-60 e venne fatto un iniziale restauro degli affreschi nel 1962. Un successivo restauro degli affreschi, realizzato in tre lotti, si è svolto dal novembre 1999 al marzo 2002.

Descrizione del sito:

Gli AFFRESCHI dell’oratorio di San Francesco a Santa Vittoria raccontano in 19 riquadri la Passione di Cristo e iniziano dalla parete meridionale (dove si trova l’attuale porta d’ingresso) con l’Entrata in Gerusalemme; seguono l’Ultima Cena, la Lavanda dei piedi, il Tradimento di Giuda (mutilato dall’apertura della porta), l’Orazione nell’orto, il Bacio di Giuda, l’Arresto di Gesù, Cristo davanti a Caifa, la Flagellazione; sulla parete ovest l’Incoronazione di spine, Cristo davanti a Pilato (o a Erode: la scena è gravemente danneggiata dall’apertura di una finestra e sostanzialmente illeggibile), l’“Ecce Homo”; sulla parete nord la Salita al Calvario, Gesù inchiodato alla croce, la Crocifissione, la Deposizione, il Compianto (quasi svanito), più un frammento di soldato in atto di cadere a terra, folgorato dallo splendore della Resurrezione.

Il ciclo di Santa Vittoria è abbastanza noto e oggetto di vari studi anche se l’attribuzione e la datazione sono state controverse . Il primo a interessarsene fu Euclide Milano, che nel 1906 li datò genericamente al Quattrocento; l’attribuzione a Giovanni Canavesio, pur con incertezze, fu di Domi Gianoglio (1966), Mario Perotti (1981) e Baldassarre Molino (1984). Un effettivo studio critico sugli affreschi si ebbe solo con l’articolo di Bruno Barbero del 1976: qui si individuarono correttamente gli agganci ponentini del ciclo, insistendo soprattutto sulla Provenza; Giovanna Galante Garrone (1979) inserì gli affreschi in un complesso di «…itinerari paralleli di alcuni pittori attivi nel Piemonte occidentale»; Giovanni Romano, introducendo il catalogo della mostra su Macrino del 2000, pose il frescante di Santa Vittoria d’Alba «…in debito verso il Maestro di Sant’Anna a Cercenasco», personalità da lui individuata fin dal 1977.

Gli accertamenti effettuati in occasione dei recenti restauri hanno restituito l’immagine di una bottega assai smaliziata tecnicamente, in grado di ricorrere a più sistemi di lavoro nelle diverse zone della decorazione (tracce di incisioni e di spolvero). La datazione oggi più accreditata fa risalire gli affreschi all’ultimo decennio del Quattrocento.

Informazioni:

Nel centro storico, percorrendo Via Cagna, oltre la chiesa parrocchiale. Comune tel. 0172 478023 ; e mail: info@anforianus.it. Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

Link:

http://www.anforianus.it/affreschi.html

Bibliografia:

ROMANO G., Macrino d’Alba: catalogo mostra 2000, Ed. Artistica piemontese, Savigliano CN, 2001

Fonti:

Fotografia in alto di Agostino Angeli da : http://www.panoramio.com/user/712906, ora nel sito del Comune http://www.comune.santavittoriadalba.cn.it/.

Foto in basso dal sito www.anforianus.it, sopra indicato, dove si possono trovare molte scene degli affreschi.

Data compilazione scheda:

08/06/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Santa Vittoria d’Alba (CN) : Castello

Storia del sito:

La denominazione del paese fa riferimento, secondo la tradizione, alla vittoria che Stilicone riportò presso la vicina Pollentia sui Visigoti nel giorno di Pasqua del 402 d.C.

Poco dopo l’anno mille Santa Vittoria apparteneva al Vescovo di Asti; nel 1349 ne erano proprietari i signori di S. Vittoria, poi i Piloso e, nel 1375, il Comune di Alba. Successivamente il paese fu sottomesso ai Visconti di Milano che ne investirono il Conte Antonio Porro. Passato ai Savoia, questi, nel 1431, ne affidarono il dominio ai marchesi di Romagnano, i cui discendenti la conservarono fino all’estinzione della linea nel 1730.

Conteso all’inizio del XIII secolo tra Asti e Alba per la strategica posizione e per la robusta torre della quale era già munito, il castello venne rafforzato alla fine del ‘300 quando era una roccaforte viscontea. Venne ancora ampliato nella seconda metà del ‘400 con la costruzione di buona parte dei poderosi bastioni che tuttora lo circondano, con aggiunta nel ricetto interno di varie costruzioni (compresi la cascina del castello e il relativo airale) e, nel secolo successivo, del tozzo bastione con caditoie a ponente.

Nel primo quarto del ‘700 il marchese Carlo Giuseppe, ultimo dei Romagnano di S. Vittoria, lasciò andare in rovina i numerosi ambienti del castello, minati anche dalla vetustà, aggiungendovi anzi ulteriori danni utilizzando i materiali degli edifici collassati per riparare le cascine o per riempire il profondissimo pozzo che vi esisteva. Il castello fu poi assegnato ai Caissotti di Verduno; alla fine del ‘700 pervenne, per disposizione testamentaria, all’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista di Torino, dal quale fu acquistato da Carlo Alberto di Savoia e, infine, venduto a privati all’inizio del ‘900. Nel 1972 venne ristrutturato per adibirlo ad albergo-ristorante.

Descrizione del sito:

Posto su una dorsale di particolare suggestione panoramica, il Castello conserva le poderose mura, i bastioni e la possente, alta torre quadrata, del XII-XV secolo, con beccatelli.

All’estremità occidentale della “villa” sorge una TORRE CAMPANARIA, eretta del ‘400 per controllare l’area sottostante, in quanto non visibile dalla torre del castello. La torre è ornata con cornici a dentelli in laterizio.

La CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA di Santa Vittoria d’Alba conserva una tavola della scuola del Macrino.

In località Lussi sorge una cascina dove, durante i lavori di rifacimento del pavimento (2004), sono stati ritrovati i resti di strutture murarie riconducibili ad un antico edificio di culto; databili in epoca preromanica, essi definiscono un’abside principale, orientata, di seguito ampliata con l’aggiunta di due apsidiole laterali, delle quali lo scavo evidenzia la più meridionale. La struttura muraria è tuttora visibile al di sotto del nuovo pavimento in grigliato metallico (2005). Vedi sito del Comune

Informazioni:

“Castello Santa Vittoria”, tel. 0172 478198, Comune, tel. 0172.478023

Link:

http://www.comune.santavittoriadalba.cn.it/Home/GuidaDettagli/tabid/19213/Default.aspx

Fonti:

Fotografia da Wikipedia

Data compilazione scheda:

5/2/2007 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese