Provincia di Cuneo

Dogliani (CN) : Museo Storico Archeologico Giuseppe Gabetti

Storia del Museo:

Il nuovo allestimento del Museo è stato inaugurato il 21/10/2006, dopo otto anni di chiusura. Il precedente allestimento storico-archeologico è stato trasformato in un più sistematico e approfondito percorso archeologico.

L’istituzione del Civico Museo Storico Archeologico Giuseppe Gabetti risale agli anni Settanta del secolo scorso a seguito della scoperta occasionale a San Quirico, una località di Dogliani, di un piccolo nucleo di sepolture di età romana, databile al I secolo d.C. Grazie all’interessamento dell’Associazione “Amici del Museo”, il museo, inaugurato nel 1983 e intitolato al doglianesi Giuseppe Gabetti (1886-1948), noto germanista, ha visto aumentare nel corso degli anni le sue collezioni con la collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato e consegnato reperti di carattere storico e archeologico, tra cui una importante testa in arenaria databile alla media età del Ferro già inserita nelle vecchie mura di Dogliani. Da sempre ospitato nello storico edificio del Palazzo Comunale, oggi il nuovo allestimento trova una sede più ampia nei locali posti al primo piano, già pertinenti a un’ala presumibilmente di origine secentesca del complesso monastico del Convento del Carmine.

Descrizione delle collezioni:

Il percorso museale, corredato da pannelli illustrativi con testi in italiano e in inglese, è dedicato al popolamento di Dogliani e del suo comprensorio attraverso le diverse epoche storiche, dalla preistoria fino all’età romana con riferimenti al periodo medievale, ancora poco noto. Si sviluppa attraverso quattro sale. La prima si apre con la sezione paleontologica, che illustra l’evoluzione geologica del territorio attraverso una serie di fossili provenienti dalla vallata del Rea, per poi passare alle fasi preistoriche e protostoriche (Neolitico, età del Bronzo ed età del Ferro), documentate da asce in pietra verde e in bronzo, oltre che da ceramica di impasto rinvenuta presso le Pile di Valdibà e dalla testa in arenaria da Dogliani databile alla media età del Ferro.

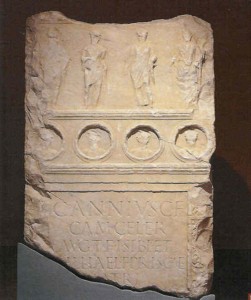

Alla fase della romanizzazione (I secolo a.C.) e alla prima età imperiale romana (I d.C.) si riconducono alcuni corredi provenienti dalla necropoli di Carrù che, insieme alla stele funeraria di Caio Annio Celere, ritrovata a San Quirico nel 1660, aprono un ampio sguardo anche sulla viabilità dell’alta valle del Tanaro attraverso la documentazione epigrafica.

Le altre sale sono dedicate ai rinvenimenti fatti a Dogliani e nel Doglianese che in età romana apparteneva amministrativamente al territorio della vicina città di Augusta Bagiennorum. Una sala attrezzata per ospitare convegni, conferenze e presentazioni multimediali, propone una serie di pannelli dedicati alle realtà museali esistenti nelle province di Cuneo (Alba, Bra, Bene Vagienna e Borgo San Dalmazzo), di Alessandria (Libarna, Acqui Terme, Ovada e Villa del Foro) e di Asti, al fine di illustrare al visitatore la varietà dei percorsi archeologici che caratterizzano il Piemonte meridionale.

Informazioni:

Nel palacco del Comune. Tel. 0173 70107 / 0173 70210 ; email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Links:

http://archeo.piemonte.beniculturali.it

Fonti:

Foto in alto tratta nel 2014 da www.piemonteoutdoor.it; foto in basso dal sito, non più attivo nel 2020: www.cuneobikehotels.it e dal catalogo del Museo.

Data compilazione scheda:

10/5/2007 – aggiorn. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

CUNEO : Museo Civico

Storia del Museo:

La sede del Museo Civico è in via Santa Maria, una traversa di via Roma, dove si erge il complesso monumentale, oggi secolarizzato, di San Francesco. Alcuni elementi architettonici mostrano la presenza di più anime artistiche, intervenute nel corso dei secoli: la facciata gotica della chiesa, il campanile, il chiostro seicentesco. Poche tracce invece sono rimaste degli affreschi del XIV e XV secolo.

Tuttavia il Museo Municipale di Cuneo ha una connotazione stilistica forte: rappresenta una delle rare testimonianze architettoniche dell’epoca medievale a Cuneo. Dichiarato monumento nazionale, la sua struttura esprime al meglio lo spirito architettonico di queste terre, influenzate dalla non lontana Provenza e al contempo dalla cultura delle genti delle Alpi, le cui vette incorniciano la città.

Grazie a collezioni che spaziano dall’archeologia e dal folklore locale alla religiosità nei secoli, il museo rappresenta un importante punto di riferimento per molto del territorio provinciale che all’interno delle vecchie celle dei frati, nel refettorio, lungo le pareti dei portici del chiostro, potrà ritrovare testimonianze di varie epoche della vita dell’uomo, dei suoi percorsi, dei suoi riti.

La chiesa smise la sua originale veste di luogo di culto quando l’esercito napoleonico cacciò i frati che vi dimoravano sin dal XIII secolo. L’ordine fu soppresso dal governo francese che era stanziato a Cuneo, capoluogo del Dipartimento di Stura. Il convento fu usato prima come caserma e poi come guarnigione. Salvo un tentativo di riprenderlo da parte dei religiosi nel 1830, la sua funzione militare rimase invariata anche dopo il 1945, quando divenne un distretto di proprietà del comune di Cuneo.

Soltanto dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso l’edificio fu adibito a luogo di attività culturali: inizialmente l’Amministrazione comunale decise di utilizzarlo per aprirvi un asilo comunale; successivamente fu scelto come sede del Museo Civico, senza perdere la vocazione alla didattica, come testimoniano i percorsi pensati all’interno delle esposizioni per i bambini e i ragazzi delle scuole. La chiesa attigua è diventata nel tempo un luogo per esposizioni temporanee e spettacoli. Oggi il museo è lo specchio della storia economica, sociale, e religiosa dell’odierno territorio cuneese grazie alle collezioni raccolte a partire dal 1930 per iniziativa del braidese Euclide Milano, autentico protagonista della vita culturale piemontese.

Descrizione del materiale esposto:

La prima sala, conosciuta anche come la sala della Sacrestia, della nuova chiesa di San Francesco, ospita la sezione del museo dedicata alla preistoria e protostoria. Dell’antico ambiente rimane traccia nella presenza di alcuni grandi archi decorati, di un pilastro e relativo capitello recante lo stemma della famiglia cuneese dei De Morri e di una monofora.

I reperti archeologici qui conservati sono esposti in ordine cronologico, dal Paleolitico all’età del Ferro, tutti provenienti dal territorio cuneese.

Tra i pezzi più rilevanti della sezione la vetrina dei reperti del sito neolitico delle Grotte di Aisone. A monte dell’abitato del paesino omonimo si trovano, infatti, delle cavità naturali che in età preistorica, furono utilizzate dall’uomo come luogo abitativo temporaneo. Aisone è l’unico comune della valle Stura che rientra nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, più esteso nell’alto vallone del Gesso e nelle altre valli alpine e che, gemellato con il Parco nazionale francese del Mercantour, nel 1993 ha ottenuto il Diploma europeo per l’ambiente.

Nell’area, nata dall’unione tra il Parco naturale dell’Argentera e la Riserva del Bosco e dei laghi di Palanfré, sono molte le vie militari, le mulattiere e i sentieri che risalgono i valloni del parco, un tempo le vie montane erano costruite per le battute di caccia, quando il re si appostava in attesa dei camosci sospinti da schiere di 200, a volte addirittura 300 battitori mentre oggi sono diventati percorsi classici dell’escursionismo. Tra gli altri reperti di valore conservati nella sala dedicata alla preistoria, alcuni calchi storici delle rocce incise del monte Bego, sito della Valle delle Meraviglie oggi in territorio francese.

Il Conseil General des Alpes-Maritimes ha deciso di creare il Musée des Merveilles a Tende per valorizzare e contribuire alla tutela dello straordinario patrimonio di questa zona montuosa: è, infatti, uno dei siti ad incisioni rupestri più importanti del mondo. È stato il professor Henry De Lumley a concepirlo, con l’idea di rivolgersi ai visitatori di tutte le età. L’affinità di contenuti con il Museo Civico di Cuneo, l’identico approccio “aperto” al pubblico, nonché la vicinanza fisica, hanno dato il via ad una stretta collaborazione tra le due realtà espositive.

Dall’archeologia alle tradizioni popolari, nasce così sulle Alpi Marittime un interessante percorso nella storia delle consuetudini socioculturali di una regione transnazionale ancora tutta da scoprire ed approfondire.

La romanizzazione del cuneese

Sempre al piano terreno è collocata l’antica sede delle cucine dei frati, conosciuta come la cosiddetta sala delle Bifore. Essa approfondisce il periodo storico in cui il territorio entrò a far parte dell’espansione di Roma. I documenti storici dell’epoca sono divisi secondo criteri topografici: nelle vetrine testimonianze provenienti da Cuneo stessa, da Busca, Castelmagno e Caraglio, in epoca romana zona importante di comunicazione verso le Gallie.

Al primo piano si apre il gran salone, dominato dall’imponente sipario del teatro municipale Toselli su cui è dipinta la leggenda della nascita della città di Cuneo, dopo la ribellione degli abitanti di Caraglio. L’opera fu realizzata da Gaetano Borgo Caratti, allievo di Francesco Hayez. Nel salone trova posto anche un quadro di Luigi Rigorini del 1940, rappresentante l’assedio del 1557 e un ritratto (fine XVI secolo) del duca di Savoia Emanuele Filiberto, che diede a Cuneo il titolo di città e aggiunse allo stemma angioino il motto “Ferendo” (sopportando), parte dell’effige sabauda. All’interno dello spazio espositivo trovano posto alcuni reperti archeologici medievali provenienti dal convento di San Francesco e da piazza Boves, un’acquasantiera del convento di Sant’Antonio fuori le mura e una pala d’altare di Defendente Ferrari.

Ai lati del “Salone del Museo” alcune piccole salette dedicate in particolare all’Alto Medioevo e a collezioni numismatiche. Un’altra è utilizzata per la proiezione di video ai gruppi di scolaresche.

L’etnografia in “cella”

Nell’ex convento è la parte delle celle dei monaci affacciate sul chiostro a conservare i “pezzi” etnografici del museo: la collezione spazia dagli abiti di inizio Novecento ad accessori della vita quotidiana del XVIII secolo, dalle insegne di negozi e locande in legno e ferro battuto a biciclette, mobili e strumenti delle attività commerciali e artigianali.

Grande rilievo è dato alla ricostruzione delle attività di lavorazione e filatura della lana e del cotone, testimoniate da un orditoio a muro e da un grande telaio; una vetrina è dedicata alla tradizionale attività femminile della produzione di merletti e pizzi localizzata nelle valli Varaita e Maira.

Esposizioni temporanee:

Durante la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo (scavi 2009-2011: Lotto Cuneo, Castelletto Stura, Consovero) sono affiorati contesti archeologici di eccezionale rilevanza, di età romana e altomedievale. Esposta dal 2014 una selezione di reperti è esposta e valorizzata nella Sala della Romanità del Museo Civico di Cuneo. Per gli altri reperti vedere la scheda: https://archeocarta.org/santalbano-stura-cn-necropoli-altomedievale/.

Informazioni:

Il Museo è sito nel Complesso di S. Francesco, vedi SCHEDA. Tel. 0171 634175 ; email: museo@comune.cuneo.it

Link:

https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo.html

https://www.museodiffusocuneese.it/siti/dettaglio/article/cuneo-museo-civico/

Bibliografia:

SAPELLI RAGNI M. (a cura di) Tesori del Piemonte – Il Piemonte degli scavi. Siti e musei di antichità

MERCANDO L. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte, Allemandi

Fonti:

Fotografia dal sito www.comune.torino.it

Data compilazione scheda:

20/01/2005 – aggiornam. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Simona Vigo – G. A. Torinese

CUNEO : Complesso monumentale di San Francesco

Storia del sito:

La chiesa di San Francesco venne edificata sul preesistente edificio dello stesso nome, che faceva parte del complesso conventuale dei frati francescani e ampliato considerevolmente nel secolo XIV, in quanto, nonostante le esigue dimensioni, insufficienti per la folla di fedeli che vi accorreva, i cuneesi insistevano ad eleggerla come loro chiesa principale. La chiesa nuova, a testimonianza della devozione, venne finanziata dalla gente, dalle famiglie nobili locali, dalle Corporazioni delle Arti e dal Comune stesso. L’edificio era, come quello precedente, a tre navate con absidi rettangolari e quella di sinistra incorporava quella a destra della costruzione precedente, rispetto alla quale aveva anche un pavimento più alto. Lo stile costruttivo passò dal Romanico, con archi a tutto sesto, al Gotico, caratterizzato dall’uso di archi a sesto acuto, volte a crociera e pilastri quadrilobati. I cantieri iniziarono dall’abside e probabilmente dall’erezione del campanile. Nel 1410 l’altare maggiore era quasi ultimato e nel 1425 venne collocato il pulpito. Nelle navate laterali si trovavano le cappelle: 12 in quella di destra e 10 in quella di sinistra, alcune delle quali, fra cui quella della influente famiglia De Morri, occupavano la zona absidale della chiesa più antica. L’edificio risultava all’epoca totalmente affrescato nelle volte e nei sottarchi.

Nel 1470 San Francesco era terminata ed officiata. Restava ancora provvisoria la facciata i cui lavori iniziarono nel 1476 con un contributo comunale, i muri erano privi di fondamenta e poggiavano direttamente sull’antico cimitero creando in breve tempo problemi di stabilità.

Il PORTALE in stile gotico fu iniziato del 1478 e nel 1481 era ancora in fase di realizzazione, probabilmente opera degli scalpellini Zabreri di Pagliero di San Damiano Macra. Vi fu un’interruzione, l’opera riprese nel 1506 sotto la direzione degli ingegneri Giorgio Rubatto e Giovanni Arpino di Montemale, che però applicarono stili propri del Rinascimento in contrasto con l’impianto gotico del complesso. Di questo periodo sono le colonnine binate sormontate da capitelli corinzi, i piedestalli da cui si alzano le cornici fortemente inclinate che delimitano la struttura triangolare entro cui si apre la grande finestra circolare. Il culmine della facciata fu completato con una cornice in terracotta, venne poi intonacata con un motivo a false pietre squadrate e terminata del 1523, quando Gian Francesco della Porta dipinse nella parte inferiore “San Rocco e San Sebastiano” più altre decorazioni pittoriche ora perdute.

Nella controfacciata Guglielmo Caccia, il Moncalvo, dipinse, ad inizio Seicento, una “Madonna con Bambino”, tutt’ora visibile. Altri rifacimenti riguardarono la parte orientale della chiesa in cui, fra fine ‘600 e ‘700, vennero costruite cinque cappelle barocche e aperti lucernari in cupolone dissonanti con l’insieme rigoroso della struttura quattrocentesca.

Durante l’assedio dei franco–spagnoli del 1744 la chiesa fu trasformata in ospedale, il convento adibito a stalla e cominciò il lento declino del complesso che tanta parte aveva avuto nella storia di Cuneo e dei suoi cittadini. Con la Rivoluzione francese, l’arrivo di Napoleone e la soppressione degli Ordini religiosi San Francesco fu sconsacrato, gli arredi dispersi (in parte venduti, in parte collocati in altri edifici di culto) e destinato agli usi civili più vari: da magazzino di granaglie a sede temporanea della Biblioteca Dipartimentale. Nel 1824 i frati tornarono a Cuneo, ma impiegarono sette anni, anche per ristrettezze economiche, a riadattare convento e chiesa, che venne riconsacrata solo nel giorno di San Francesco del 1831; però vent’anni dopo il convento fu di nuovo soppresso, in via definitiva, ed i locali tornarono ad essere usati per lo più dai militari per lungo tempo e con ingenti guasti. Solo nel 1928 si ebbero i primi lavori di ripristino della facciata. Solo nel secondo dopoguerra si ricominciò a recuperare la struttura: nella seconda metà degli anni ’70 la chiesa fu restaurata e fu collocata nel convento la sede del Museo Civico (vedi scheda). Oggi l’edificio è adibito a sede di mostre e manifestazioni.

E’ stato realizzato dal Museo Civico di Cuneo il restauro di alcuni affreschi del tardo Trecento all’interno del complesso monumentale di San Francesco, riaperto a dicembre 2011.

Descrizione del sito:

La facciata della chiesa è tripartita da lesene, coronata da fregi e pinnacoli in cotto. Il portale marmoreo è sormontato da un alto timpano che include un rosone. Il campanile, basso e poderoso, con una cuspide a piramide ottagonale, risale al 1399.

Nelle navate si aprono 12 cappelle a destra e 10 a sinistra. L’evoluzione storica della struttura, che per un certo periodo vide la convivenza di due chiese parallele, quelle trecentesca e quella quattrocentesca, è oggi chiaramente leggibile grazie ai risultati degli scavi archeologici lasciati a vista nella navata sinistra.

L’armonica scansione architettonica degli spazi è sottolineata dalla decorazione delle volte con grandi campiture bianche bordate da vivaci motivi decorativi, mentre estese superfici affrescate sono tornate ad impreziosire le navate laterali; particolarmente degni di nota i ritrovamenti nella CAPPELLA DI SAN BONAVENTURA – con i Dottori della Chiesa seduti in imponenti scanni decorati – e nella CAPPELLA IN TESTA ALLA NAVATA SINISTRA (quella sotto il campanile) che ha restituito AFFRESCHI del XIV secolo, al momento i più antichi dell’intero complesso. L’affresco principale recuperato ha per soggetto una Crocifissione di Cristo, particolarmente interessante per l’abile esecuzione formale e per la vivace cromia che il restauro ha saputo restituire. Un frammento di un’Annunciazione lascia intravedere la figura dell’angelo annunciante e una mano della Vergine. Anche se stilisticamente diversi, i due affreschi sono attribuibili al sesto/settimo decennio del XIV secolo ed appartengono, per il loro stile lineare ed espressivo, alla tradizione del gotico cuneese.

Nella navata di sinistra si trova la sezione dedicata alla storia di San Francesco, con parti dell’abside antico, frammenti di affreschi e parti strutturali dell’antica chiesa. Ma anche due teche che contengono reperti provenienti dagli scavi archeologici, fibbie, borchie oggetti ornamentali ed i resti di due sepolture, esposti per ricordare che in quel luogo era il “campo dell’onore”, dove erano sepolti gli eroi cittadini e quelli che caddero per la libertà della comunità sette secoli or sono.

Dell’originale decorazione pittorica della chiesa quattrocentesca resta, assai importante, nella CAPPELLA DI SANTA CROCE, sulle vele della volta, il ciclo di AFFRESCHI della “ Passione di Cristo”, eseguito nel 1472 da Pietro da Saluzzo .

Nel chiostro del complesso monumentale, sede del Museo Civico, un affresco dal convento di San Francesco, opera del “Maestro dei Meinardi”: una bella Madonna col Bambino, tra angeli, santi e committenti, del 1370-75.

Assai appariscenti sono le cappelle barocche, aperte nel corso del XVII secolo lungo la navata destra, con un’eccezionale infilata di finte architetture e stucchi, come la volta della cappella Vitali con stucchi del ‘600 attribuiti ai Rusca.

La TORRE CIVICA, a base quadrata, si erge nel centro storico dominando la città. Fu eretta in seguito alla pace del 1317 a conclusione delle lotte tra la vicina Mondovì e Cuneo, città gemelle perché fondate entrambe nel 1198. Durante i secoli la torre è stata sottoposta a diverse trasformazioni dovute principalmente agli agenti atmosferici, agli incendi e ai bombardamenti nemici, ma il recente restauro ha riportato alla luce il suo splendore.

Informazioni:

Info Museo Civico di Cuneo, vedi SCHEDA , tel. 0171 634175; email: museo@comune.cuneo.it

Links:

https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo-civico-di-cuneo/chiesa-di-san-francesco/la-chiesa.html

Bibliografia:

BOVO P., San Francesco in Cuneo. Torna a vivere il cuore della città, Fondazione CRC, L’Artistica Editore, Savigliano CN 2011

Fonti:

Informazioni e fotografie dai siti citati e da pubblicazioni edite dal Comune. prima foto in basso da https://sworld.co.uk/02/484525/

Immagini degli affreschi sono visibili su

https://www.traveldreams.it/san-francesco-e-gli-affreschi-ritrovati

Data compilazione scheda:

18 dicembre 2011 – aggiornam. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Costigliole saluzzo (CN) : Villa rustica romana

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Dal 2003 al 2010 l’Università di Torino ha condotto regolari campagne di scavo volte a mettere in luce l’antico sito romano: un insediamento di notevole importanza, che si sviluppò a partire dall’età augustea fino al V secolo dopo Cristo.

Il sito è ubicato in posizione strategica, all’incontro tra lo sbocco in pianura della Val Varaita e l’importante direttrice pedemontana che passava, tra le altre località, per Forum Germa (Caraglio) e Pedona (Borgo San Dalmazzo).

Le varie emergenze sinora poste in luce rivelano un’occupazione molto estesa e fitta, per una superficie pari a quasi 4000 mq. L’area indagata in modo sistematico si estende per oltre 2000 mq; al suo interno si segnala un vasto complesso che ha conosciuto diverse fasi nel corso del tempo, a partire dall’età augustea fino al periodo tardo-antico. Esso ospitava apprestamenti e vasche per la pigiatura dell’uva e la raccolta del mosto. L’interesse di questa scoperta risiede nel fatto che si tratta a tutt’oggi del primo impianto per la produzione vinicola rinvenuto nel Piemonte meridionale, tra i meglio conservati in tutta l’Italia settentrionale. L’edificio serviva inoltre allo stoccaggio del vino e forse di altre derrate alimentari. Nel complesso erano presenti anche aree caratterizzate da un maggiore impegno costruttivo, a destinazione residenziale, come dimostra il rinvenimento di un ambiente pavimentato con un raffinato cocciopesto decorato da motivi a croce, realizzati con tessere in pietra bianca e grigia, nonché di un ampio cortile interno pavimentato con un’accurata gettata di pietrisco bianco impreziosita da bande in mosaico a tessere grigie.

L’esplorazione ha inoltre consentito il ritrovamento di numerosi reperti – ceramiche fini da mensa di produzione regionale e di importazione dall’Italia centrale, dalla Gallia e dall’Africa settentrionale; ceramiche per la cottura e la conservazione dei cibi; anfore; utensili in metallo; piccoli contenitori in vetro; laterizi; vasi in pietra; lucerne ecc. – che contribuiscono a ricostruire le attività quotidiane e la rete dei rapporti commerciali in cui era inserito il sito romano di Costigliole.

Tra le più interessanti scoperte nel principale edificio: ambienti residenziali e adibiti allo stoccaggio delle derrate agricole e una vasta sala che ha rivelato la presenza di due profonde vasche gemelle, decorate con modanature e accuratamente rivestite di malta, che rappresentano a tuttoggi un ritrovamento unico nell’edilizia privata di età romana nella nostra regione.

Presso il corso del torrente Varaita sono stati trovati materiali dell’età del Ferro: (VI- V secolo a.C.) relativi a un villaggio ligure. Sulla collina del castello tracce di un abitato utilizzato sino al II secolo a.C.d est

Informazioni:

Ad delle scuole. Info Comune tel. 0175 230121

Links:

http://www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/

https://iris.unito.it/handle/2318/125756#.XsOS32hLgsU

Bibliografia:

BARRA BAGNASCO M., Nuovi documenti romani nel Cuneese occidentale: Costigliole Saluzzo, in Studi di Archeologia in memoria di Liliana Mercando, a cura di M. Sapelli Ragni, Torino 2005

BARRA BAGNASCO M.; Elia D., Un contributo alla conoscenza della romanizzazione del Piemonte: l’insediamento di Costigliole Saluzzo, in L. Brecciaroli Taborelli (a cura di), Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I secolo d.C.), Atti delle giornate di studio, Torino 4-6 maggio 2006, Firenze 2007

ELIA D.; MEIRANO V., La villa di Costigliole Saluzzo (CN). Contributo alla conoscenza del territorio piemontese in età romana in ORIZZONTI – Rassegna di archeologia, Fabrizio Serra editore, Pisa – Roma, Anno XIII, 2012

Fonti:

Notizie tratte dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

20 dicembre 2011 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cortemilia (CN) : Resti del Castello ed edifici medievali

Storia del sito:

Tradizionalmente deriva il nome dalla Cohors Aemilia di Marco Emilio Scauro che qui pose gli accampamenti nel 118 a.C., ma l’origine più probabile è da “Curtismilium” da “curtis”, vasta proprietà agricola autosufficiente di epoca altomedievale; infatti, sono stati trovati reperti di epoca romana.

Nel Medioevo, sotto la signoria dei Del Carretto fu un marchesato indipendente sino all’inizio del XIII secolo, epoca cui risale il castello, che fu in gran parte distrutto dagli Spagnoli nel 1635.

Cortemilia, principale centro commerciale dell’alta Langa e della Val Bormida, passò poi al comune di Asti, successivamente ai marchesi di Saluzzo che la diedero in feudo agli Scarampi. Nel 1615 divenne territorio sabaudo.

Cortemilia è costituita da due borghi: San Michele, con il castello, e San Pantaleo, con la Madonna della Pieve (vedi scheda).

Descrizione del sito:

Del castello sono rimasti un lungo tratto di mura, un torrione all’estremità nord-ovest della cinta muraria e una imponente TORRE a pianta circolare, in posizione dominante. È costruita in pietra, del XIII secolo, scandita da sei fasce, con alcune piccole aperture.

Nel Borgo San Michele sono rimasti, pur con modifiche, alcuni edifici medievali: in fondo alla Piazza Molinari, a sinistra, un edificio con bifora ogivale e, a destra, un altro edificio con due portali, l’uno con l’architrave scolpita con un’Annunciazione e l’altro con una Madonna affrescata nella lunetta. In corso Einaudi, i locali dell’ex convento di san Francesco, fondato nel 1213 a ricordo del passaggio del Santo, sono sede di convegni e spettacoli e conservano resti di affreschi gotici.

Informazioni:

I resti del castello si trovano sul colle del borgo San Michele e poco distante, a sud-est, sorge la torre. (Dominano la confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida). Info Comune, tel. 0173 81027

Torre.

Links:

http://www.comune.cortemilia.cn.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Cortemilia

Bibliografia:

D. ROSTAGNO, Una stele romana scoperta a Cortemilia, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera IM, 1953

Data compilazione scheda:

16/11/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

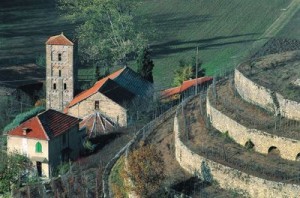

Cortemilia (CN) : Pieve di Santa Maria o Madonna della pieve

Storia del sito:

Il borgo San Pantaleo è di origine romana e conserva edifici medievali.

L’antica Pieve di Santa Maria è una chiesa di origine romanica, risalente al secolo XI e parzialmente riedificata nel XIII; nel 1213 vi soggiornò, secondo la tradizione, San Francesco, in transito sulla strada che univa Savona ad Asti, la Via Magistra Langarum.

L’edificio fu restaurato nel 1942.

Descrizione del sito:

In facciata si trova una pregevole bifora di epoca gotica, della stessa epoca è la decorazione ad archetti pensili ad arco acuto che ornano l’abside costruita in pietra arenaria locale.

Il campanile conserva la primitiva struttura romanica: è una torre a pianta quadrata con archetti marcapiano e monofore.

L’interno della Pieve è a navata unica; vi è conservato un bassorilievo in pietra arenaria, appartenente ad un ciborio di altare, databile tra il VII e il IX secolo, raffigurante la Gloria della Vergine.

Informazioni:

Nel Borgo San Pantaleo, a un chilometro dall’abitato, lungo la strada per Serole. Parrocchia tel. 0173 81081

Links:

http://www.comune.cortemilia.cn.it

http://www.langamedievale.it/monumenti-medievali-langhe/pieve-di-s-maria/

Fonti:

Foto in alto tratta nel 2014 dal sito, non più esisitente nel 2020:http://foto.provincia.cuneo.it.

Fotografie in basso da www.mappeliguria.com

Data compilazione scheda:

16/11/2006 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cherasco (CN) : Museo Civico G.B. Adriani

Storia del Museo:

La fondazione del Museo risale al 1898, basato per la maggior parte sulle raccolte dell’ecclesiastico Giovan Battista Adriani, storico presso i Savoia, nato a Cherasco nel 1823.

Descrizione delle collezioni:

I beni culturali conservati comprendono tutto ciò che un erudito dell’ottocento riteneva fosse necessario conservare e documentare. Fra i reperti archeologici si possono trovare alcuni reperti dell’epoca del Bronzo, e una raccolta di reperti romani provenienti sia dalle aree di Bene Vagienna e di Pollenzo, sia dal territorio di Cherasco, che indica un’area ricca e non indagata.

Fra i materiali esposti possiamo trovare materiale ceramico, lucerne dal primo al tardo Impero, laterizi, vetri, due esempi di epigrafi riutilizzate su entrambi i lati, e oggetti d’importazione frutto di acquisizioni dell’Adriani. È esposta anche una collezione di sigilli di personaggi illustri ed enti, un ricco medagliere che copre un periodo compreso fra quattrocento e settecento, scritti e lettere. É presente inoltre una collezione di quadri (di ispirazione religiosa, ritratti sabaudi, acqueforti, litografie e tempere).

Sono conservati anche alcuni mobili che non sono stati depredati o perduti fra il dominio francese e il periodo fascista.

Descrizione del materiale esposto:

Le collezioni trovano posto nel seicentesco palazzo Gotti di Saleranno, fra stanze ricche di affreschi ben conservati. Le raccolte sono divise in otto sale, e sono distinte per tipo. Nella prima sala sono custodite le raccolte delle medaglie e dei sigilli, insieme a scritti e lettere, alcune armi da fuoco e vari oggetti antichi. Nelle restanti sale si trovano i quadri e le altre opere, insieme ai mobili. In due sale è conservato il materiale archeologico.

Informazioni:

Comune tel. 0172 427050

Link:

http://www.comune.cherasco.cn.it/index.php/musei

Bibliografia:

TARICCO B., Il Museo Civico Giovan Battista Adriani di Cherasco, Museo Civico G. B. Arianio, Cherasco CN 1992

Fonti:

Fotografia tratta nel 2014 dal sito www.cuneobikehotels.it.

Data compilazione scheda:

4 settembre 2004 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gianfranco Bongioanni – G. A. Torinese

Cherasco (CN) : Chiesa di San Pietro

Storia del sito:

La storia di Cherasco ha inizio nell’autunno del 1243 quando il marchese Manfredi Lancia, vicario imperiale, e Sarlo di Drua, podestà di Alba, ordinano la costruzione della città sul terrazzo alluvionale, alla confluenza fra la Stura ed il Tanaro, Nata a poca distanza dall’insediamento di un borgo romano, forse di origine ligure, chiamato Clarascum, Cherasco resta un modello esemplare di borgo medievale fortificato con la maglia regolare di strade ortogonali chiusa da una cortina muraria interrotta da quattro porte, alle estremità delle due strade principali. Rivelatasi presto un’importante piazzaforte militare, si staccò dalla dipendenza di Alba (sul frontone della porta di S. Martino campeggiava la scritta “Clarasci portae sunt Albae viribus ortae”); nel 1259 i cittadini cheraschesi si diedero a Carlo d’Angiò acquisendo una propria personalità giuridica e indipendenza dal comune di Alba. Nel 1277 entrò a far parte della Lega antiangioina insieme con Alba, Asti e Chieri ribadendo ancora la sua condizione di comune libero ed indipendente. Tale indipendenza ebbe termine già nel 1303 quando la città passò ancora una volta agli Angioini, che la tennero fino al 1347. Sconfitti da Amedeo VI di Savoia, la città passò al vincitore. Nel 1348 Luchino Visconti, duca di Milano, impadronitosi di Asti ed Alba, assediò Cherasco e la occupò. Per migliorare le già munite strutture difensive vi fece costruire il castello. Nel 1388 la città fu costituita in dote per Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti, che andava in sposa nel 1387 a Luigi d’Orleans, fratello del re di Francia Carlo VII. Con il trattato di Cambrai del 1529 che poneva termine alle lotte tra Francesco I e Carlo V, Cherasco ritornò ai Savoia, ma la pace fu di breve durata. Contesa tra Francesi e Spagnoli subì assedi ed occupazioni, finché, con il trattato di Cateau-Cambresis del 1559, tornò definitivamente ai Savoia, che per tre secoli ne fecero la loro capitale diplomatica e la abbellirono di chiese e palazzi e di una nuova cinta di mura (Ascanio Vitozzi). Essendo immune dalla terribile pestilenza del 1630 l’anno successivo vi si radunarono a congresso i plenipotenziari di Austria, Francia, Spagna, Monferrato, e di Mantova con l’intervento del cardinale Mazzarino e di Vittorio Amedeo I e vi fu conclusa dopo cinque mesi la pace, detta appunto di Cherasco, che poneva termine alla guerra per la successione di Mantova e del Monferrato e con la quale il duca di Savoia, ottenne alcune terre del Monferrato. Assediata e occupata dal generale Massena, il 28 aprile 1796, nel palazzo Salmatoris, fu firmato l’armistizio fra la Francia e lo sconfitto Vittorio Amedeo III che dovette cedere Nizza, la Savoia e varie piazzeforti piemontesi, impegnandosi a rompere l’alleanza con l’Austria. Occupata Cherasco Napoleone fece demolire la metà esterna del castello e tutti i bastioni che la circondavano, sostituendoli con i viali che racchiudono il centro storico.

Descrizione del sito:

È la chiesa primaziale della città, costruita nello stesso periodo della fondazione della villanova (1243), da coloro che ivi si inurbavano dopo la distruzione del castello di Manzano (vallata del Tanaro) e delle strutture anche religiose che lo circondavano. A Manzano fu demolita la vecchia chiesa di San Pietro e i materiali più antichi e preziosi furono trasferiti sulla nuova facciata. Così la chiesa databile al secolo XIII come fondazione presenta inserti più antichi, come i marmi risalenti a necropoli o a fabbricati di età romana provenienti da Pollenzo o da ritrovamenti Cheraschesi o come una parte delle sculture lapidee databili al IX-X secolo. La facciata fu più volte rimaneggiata nei secoli sulla base delle esigenze del culto. Così fu chiuso il grande arcone centrale per addossare in controfacciata l’organo, e per esigenze di illuminazione e di afflusso/deflusso furono aperti i due portali laterali con le soprastanti finestre. Nel ‘700 furono sfondati i muri perimetrali, sulla via della Pace da una parte e sul giardino-cimitero dall’altra per ricavare una serie di cappelle laterali. Notevoli sulla facciata sono le iscrizioni romane.

In alto nelle piccole nicchie fa bella mostra di sé una sorta di gallerie di testine rappresentanti divinità o personaggi romani di vario gusto, spesso con chiare influenze orientaleggianti. A dare sobria decorazione alla facciata compaiono scodelle monocrome di cotto dipinto a ramina e invetriate sul tipo di quelle di S. Antonio di Ranverso, seppur meno vivaci nei colori. Si notino anche le sculture lapidee altomedievali del portale e delle fasce decorative o ancora i resti delle arenarie rappresentanti animali o simboli ricorrenti nella scultura romanica.

Negli archetti della galleria chiusa nel ‘700 furono affrescati alcuni stemmi di abati-prevosti della chiesa: ancora si intravedono pur in una generale consunzione. Di molto maggior rilievo è invece lo stemma dei Lunelli, di fianco al portale centrale. L’interno è completamente rifatto e tuttavia conserva un prezioso affresco nel campanile (datato 1488) rappresentante una crocifissione e le quattro grandi tele del coro e del presbiterio (opera di Giovanni Taricco, nipote del più celebre Sebastiano e di Giuseppe Ellena, entrambi cheraschesi).

Di età romana, nella facciata sono gli archetti delle logge; le testine marmoree; la fascia con iscrizioni tra cui l’epigrafe da Pollenzo di Gaiellus nauta, un traghettatore del Tanaro secondo la tradizione locale rappresentato con la sua barca (alla base della lesena a destra di chi guarda la facciata) e quella sull’altro lato in cui è individuabile una tabula lusoria, una sorta di scacchiera per un gioco simile al popolare “tela”. Più significativo il frontale del sarcofago di Acutia Sabina, posto sul portale centrale, nella cui figurazione i cheraschesi hanno sempre individuato due angeli (mentre si tratta di due putti che reggono l’iscrizione).

Dal 2004 si può visitare il “giardino dei semplici” realizzato sull’esempio di quelli che durante il Medioevo accompagnavano le comunità monastiche. Circondato da un muro costruito con ciottoli di fiume mescolati a mattoni, il giardino è costituito da quattro aiuole disposte intorno a un percorso a croce. Percorrendo i vialetti lastricati il visitatore ha modo di osservare le diverse tipologie di giardino: da quello tipicamente medievale con l’orto dei semplici, il roseto, il prato fiorito e le piante aromatiche a quello più didattico in cui vengono illustrate le tecniche di coltivazione del passato. Quattro alberi, un melo, un melograno, un nespolo e un agrifoglio, simboleggiano le quattro stagioni e il passare del tempo. Il giardino è inserito fra i “Giardini storici di interesse botanico” riconosciuti dalla Regione Piemonte.

Informazioni:

Via San Pietro. Tel. 0172 489081

Links:

http://cittaecattedrali.it/it/bces/279-chiesa-di-san-pietro

http://it.wikipedia.org/wiki/Cherasco

http://www.ilparcopiubello.it/index.php/park/dettaglio/739

Bibliografia:

Città di Cherasco – Pro Cherasco Scheda 17

MICHELETTO E.; MORO L., San Pietro a Cherasco: studio e restauro della facciata, CELID, Torino 2004

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia. In basso archivio GAT.

Data compilazione scheda:

11 marzo 2002 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Cherasco (CN) : Chiese di San Gregorio e di San Martino e altri edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

CHIESA DI SAN GREGORIO, in via Cavour

La chiesa è stata rifatta nel XVII secolo e recentemente recuperata e utilizzata per mostre, conferenze e concerti. Di particolare interesse è il CAMPANILE romanico-gotico del XIII-XIV secolo, ben conservato, che presenta tre piani di bifore.

CHIESA DI SAN MARTINO

È una delle chiese coeve alla fondazione della città: presentava mattoni a vista e stile gotico, come si è cercato almeno di ricordare nella facciata e nel campanile, quando fu ricostruita nelle forme attuali nel 1881. Tra Sei e Settecento lo stato dell’edificio non lo rendeva agibile, fino al crollo totale del tetto, e solo verso la metà del Settecento fu riparato. Della primitiva costruzione si salvarono parti dei muri perimetrali e quasi tutta la facciata, che fu solo rinforzata e risanata.

La facciata è a doppio spiovente e reca murato in alto un antico bassorilievo raffigurante san Martino; nel fianco sinistro frammento di pluteo longobardo.

L’interno della chiesa presenta tre navate divise da pilastri. Nell’ultima campata a destra un affresco “Cristo alla colonna”. A testimoniare che la chiesa doveva essere affrescata abbastanza diffusamente, secondo le abitudini medievali, ci sono ancora degli affreschi alla base del campanile, piccoli frammenti, spesso decifrabili a stento, se si esclude la Santa che ancora corona la porta.

Sulla destra della piazza Caduti per la Libertà, si erge la TORRE DEL COMUNE del secolo XV, a pianta quadrangolare, recentemente restaurata.

Nella via Vittorio Emanuele, vari palazzi mostrano tracce medievali come le finestre ogivali di PALAZZO LELLIO: la loro costruzione risale agli anni di fondazione della città e, quindi, alla prima metà del XIII secolo. Sulla facciata esterna del PALAZZO CIVICO, recenti restauri hanno riportato alla luce testimonianze architettoniche antiche, come archi ogivali in cotto, trecenteschi, e bordi decorati di finestre posteriori.

Informazioni:

nel centro storico. Comune tel. 0172 427050

Links:

http://www.comune.cherasco.cn.it/

http://www.academia.edu/953764/Le_chiese_di_Cherasco

Fonti:

Fotografie da Wikipedia e da www.esteticadellacitta.

Data compilazione scheda:

9 dicembre 2011 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Ceva (CN) : Torre del Broglio e Campanone

Storia del sito:

Nel XIII secolo venne costruito un nuovo borgo che occupava la collina detta “la Bicocca” nella piana tra il fiume Tanaro e il torrente Cevetta.

La struttura era quella di un ricetto, menzionato ancora nel XV secolo come “receptum castri Ceve”, che nel corso dei secoli venne completamente stravolto; l’unico accesso era un lungo ponte sul Tanaro, formato da due arcate a ovest e due a est, verso l’abitato, e difeso sul secondo pilone a partire dal borgo da una torre detta “del Broglio” o Brolio, perché era antistante l’omonima porta nella cinta del ricetto, ancora perfettamente conservata. Le arcate del ponte a sesto ribassato sono ormai interrate sotto l’attuale piano stradale.

Il ricetto era difeso, nel XIII secolo, da una cinta muraria che dalla porta del Brolio saliva ripidamente e percorreva tutto il ciglio dell’altura sovrastante che si chiamava Solaia. In questo tratto le mura erano terrapienate, vale a dire composte di un terrapieno chiuso fra due muri più alti e merlati: nel mezzo i soldati di guardia potevano camminare.

Qui sorgevano 3 torri: una al centro, rettangolare, dalla quale si dominava tutta la campagna fino ai lontani boschi delle Mollere e di Malpotremo. È l’unica che esiste tuttora, anche se sopraelevata nel XVII o XVIII secolo e trasformata in cella campanaria e per questo detta “il Campanone”.

La seconda torre, più modesta e semicircolare, era a levante e da essa si scorgeva in fondo il torrente Cevetta.

La terza, semicircolare pur essa, alla parte opposta, sovrastava la porta del Brolio. Inoltre, il sistema di difesa era completato da un bastione poderoso, come si può constatare dalle due porticelle che si vedono nei muri laterali della torre superstite, e che venne citato in un atto di vendita del 1607.

Descrizione del sito:

La TORRE DEL BROGLIO, costruita nel 1331, è quasi completamente di muratura in laterizio con alcuni tratti in ciottoli. Chiusa verso l’esterno, è aperta verso il borgo e lascia vedere tre livelli: il primo è coperto da volta a botte sul fornice; il secondo era costituito da un soppalco in legno; il terzo è il coronamento con il passo di guardia circondato da merlatura a coda di rondine (detti “ghibellini”) che aggetta su una serie di mensole tra le quali si aprono caditoie.

Sulla fronte esterna il fornice ogivale, con l’arco di mattoni e gli stipiti in pietra, veniva chiuso con una saracinesca in ferro a ghigliottina.

Tre fasce sovrapposte in cotto compongono un motivo decorativo e un progressivo allargamento delle dimensioni della torre: il più basso è formato da mensole scalari triangolari, il secondo e il terzo da archetti pensili ogivali; le fasce sono separate da un corso di mattoni di spigolo.

Sopra il fornice venne successivamente intonacato un riquadro, murando due feritoie: vi fu affrescato un grande stemma dei Savoia e due stemmi più piccoli, oggi completamente cancellati.

Il CAMPANONE (che era una torre della cinta fortificata del XIII secolo) ha pianta rettangolare con i lati di m. 6,35 e 4,29 ed è alto m. 17. Il lato maggiore è disposto nella direzione delle mura. La muratura è mista in pietrame e laterizi con perfetti spigoli in mattoni, senza aperture, salvo piccole luci per la scala interna. Aveva un coronamento a mensole in pietra che sostenevano il passo di ronda; al di sopra si alzava la merlatura.

La sopraelevazione ha conservato solo le mensole: la cella campanaria è in laterizio aperta da quattro fornici arcuati, smussata agli spigoli. Non è stata completata superiormente ed è stata coperta da un tetto di aspetto provvisorio. Vi è stato installato un orologio.

Informazioni:

La Torre del Broglio (o Brolio) detta anche, nonostante la merlatura, “Torre Guelfa” è di fonte a Via Greborio, ormai distante dal fiume.

“Il Campanone” è una torre che si trova tra i ruderi della cinta muraria sull’altipiano della Soraglia o Solaia a sud-ovest dal centro. Comune tel. 0174 721623

Links:

http://www.comune.ceva.cn.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Ceva

Bibliografia:

PIOVANO A.; FOGLIATO L.; CIGNA G., 1976, I Castelli, itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Ediz. Gribaudo, Cavallermaggiore

BERTONE L., 2002, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano

Fonti:

Immagini da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

17/08/2005 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese