Valle di Susa

Susa (TO) : Convento di San Francesco

Storia del sito:

La chiesa ed il convento, secondo la tradizione, vennero fondati nel 1244 da Beatrice dei conti di Ginevra, moglie di Tommaso I di Savoia, in seguito al passaggio di san Francesco diretto in Francia nel 1213 o 1214. Il complesso venne citato in una Bolla pontificia del 1254. La collocazione del convento – appena fuori le mura della città – ne determinò la vocazione ad essere una comunità di sosta e di accoglienza, tradizione ancora oggi viva. Questo luogo è da sempre abitato, salvo il periodo delle soppressioni napoleonica e sabauda, dai Frati Minori Conventuali.

Gli edifici vennero costruiti con materiali di recupero del vicino anfiteatro romano, in forme gotiche con ancora influssi romanici. La chiesa presenta una semplice facciata a salienti e tripartita da lesene, abbastanza rara in Piemonte, con una ghimberga, (il frontone a forma triangolare che ingloba il portale), forse il primo esempio piemontese.

La chiesa sorge ad un livello ribassato rispetto al suolo circostante a causa, si ritiene, delle frequenti inondazioni del rio Gelassa. La chiesa venne rimaneggiata nel ‘600 con la costruzione di volte. La decorazione interna della chiesa risale ai restauri degli anni 1880-87 eseguiti da Arborio Mella. Dello stesso periodo sono gli arredi, tipici del gusto neogotico di fine ‘800. Si sono conservati due bellissimi chiostri e, in varie parti dell’edificio, AFFRESCHI del XIV – XV secolo.

Descrizione del sito:

Il PORTALE della chiesa è in pietra arenaria composto da archi concentrici lievemente acuti con colonnine a strombo, il tutto racchiuso dalla ghimberga. Nel concio di chiave dell’arco principale vi è una formella con la figura dell’Agnello Mistico. I capitelli delle colonnine sono decorati con una fascia ad altorilievo e continua, non essendoci una separazione tra la decorazione di un capitello e quello successivo. La fascia scolpita continua sui due lati della strombatura del portale come mensola sotto la ghimberga. Sul lato sinistro si trovano cinque teste umane incorniciate da foglie e cinque uccelli che beccano dei grappoli d’uva. Sul lato destro si trovano tre teste umane tra coppie di uccelli e la scena di un cane che insegue una lepre. Queste sculture, caratterizzate da una certa grazia e delicatezza soprattutto nelle teste e da particolari acconciature, possono essere orientativamente datate verso il 1320.

L’INTERNO presenta una pianta a tre navate con transetto, ora chiuso per ricavarne due cappelle (quella di destra attualmente è adibita a sacrestia). La parte dell’abside, eretta probabilmente in un secondo tempo, tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento, è quella meglio conservata secondo l’architettura originale. E’ poligonale a sette lati, secondo uno schema del gotico del sud della Francia e piuttosto raro nell’Italia del ‘200.

I CAPITELLI scolpiti delle colonne della navata centrale sono databili tra gli anni trenta e cinquanta del Duecento. La lettura di questi capitelli è oggi difficile, poiché sono stati ridipinti e dorati durante i restauri ottocenteschi. I capitelli della seconda e della terza colonna a destra, della prima e della terza colonna a sinistra e delle semicolonne addossate ai lati dell’abside presentano motivi vegetali variegati. Il capitello alla sommità della seconda colonna di sinistra presenta invece quattro scene di lotta tra coppie di animali: due uccelli che si affrontano; un uccello e un drago; una scena di caccia con una lepre inseguita da un felino; due chimere.

GLI AFFRESCHI.

Nell’ANTICA SACRESTIA DEL CONVENTO (la cappella terminale della navata di destra) si conservano affreschi tre-quattrocenteschi. La volta quadripartita della cappella presenta gli Evangelisti seduti su grandiosi seggi, mentre scrivono il Vangelo, del quale appare su un cartiglio un versetto; accanto a ciascuno i loro simboli: l’aquila per Giovanni, il vitello alato per Luca, il leone con viso di uomo per Marco, l’angelo per Matteo. I due apostoli raffigurati sull’arcone della cappella portano i rispettivi simboli: le chiavi san Pietro e il libro per san Paolo. Durante recenti restauri sono venuti alla luce affreschi della metà del 1300: santa Chiara e san Francesco che riceve le stimmate sul monte della Verna.

Nella attuale sacrestia – in antico parte del transetto – si notano un san Bernardo e unasanta Maria Maddalena, resti mutilati dell’originaria decorazione.

Gli affreschi dell’ULTIMA CAPPELLA DELLA NAVATA SINISTRA sono opera della bottega dei Serra, che mostrano di essere influenzati dalla cultura jaqueriana e da quella franco-fiamminga. In una bianca cornice quadrilobata inscritta in un cerchio sono inseriti i santi e i beati francescani: il beato Leo con la mitra vescovile; il beato Ottone; il beato Duns Cicotus (Scoto); sant’Antonio da Padova; il beato Nicolò; il beato Accursio ed infine due figure il cui nome è cancellato.

I due CHIOSTRI adiacenti alla chiesa sono di epoca diversa e testimoniano rimaneggiamenti anche profondi di epoche successive. Durante la soppressione napoleonica vennero utilizzati come abitazioni e per usi agricoli. Ripresa la vita del convento alla fine del secolo, riacquistarono la fisionomia claustrale con i lavori di riadattamento compiuti tra il 1927 e il 1931. Il chiostro meridionale, più antico, presenta un loggiato al secondo piano detto “loggia di frate Elia”, a grandi aperture architravate inframmezzate da semplici pilastri quadrangolari. Il porticato al piano terreno, denominato di Sant’Antonio, è suddiviso in campate con volte a crociera di fattura settecentesca. Sulle lunette sono visibili alcuni affreschi rappresentanti la vita di sant’Antonio. Scendendo alcuni scalini si giunge al chiostro denominato di San Francesco (sulle pareti sono dipinte ad affresco scene di vita del Santo). Nel chiostro vi è un affresco di fine XV secolo raffigurante la Madonna con il Bambino e sant’Anna ed una serie di dipinti risalenti al XVII secolo, inseriti in quattordici lunette, raffiguranti episodi relativi alla vita di san Francesco.

Sotto il porticato sono conservati alcuni frammenti architettonici: una balaustra in pietra del XIV secolo, alcune lapidi in marmo, pietra o terra cotta del XIII secolo, un bel paliotto settecentesco in stucco a intarsi policromi. Interessante è anche il Cristo Crocifisso, in legno scolpito, della fine del XV secolo. Sul lato occidentale sono state murate due finestre quattrocentesche ad arco acuto in cotto, già appartenenti ad un fabbricato annesso al convento, tradizionalmente denominato “torre di Beatrice”. Sono composte da due colonnine cordonate inframmezzate da una fascia a motivi vegetali con aggraziate teste femminili.

Informazioni:

Tel. 0122 622548

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=6631

http://www.sanfrancescosusa.it/sito/index.php/la-storia

http://it.wikipedia.org/wiki/Convento_di_San_Francesco_%28Susa%29

Fonti:

Fotografia in alto, n°2 e 3 da Wikipedia; foto n°4 da www.sanfrancescosusa.it

Data compilazione scheda:

13/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Chiesa di San Saturnino

Storia del sito:

La Chiesa di San Saturnino è situata fuori città, nel luogo in cui, secondo la tradizione, il santo fu martirizzato. Non si conosce l’anno di fondazione di questa chiesa, ma si sa che anticamente esisteva già una cappella dedicata a questo santo, e che in seguito fu costruita (forse sulle rovine di un tempio pagano) la chiesa che troviamo nominata già nel diploma del Vescovo di Torino Cuniberto (1065) col quale essa venne donata – insieme a Santa Maria Maggiore di Susa – alla Prevostura di Oulx. Si può presumere che sia stata edificata verso la metà del sec. XI.

Una maggiore rozzezza rispetto ad altre costruzioni coeve si può spiegare col carattere rurale dell’ambiente cui era destinato. Pare infatti che essa fosse di poca importanza ed officiata solo saltuariamente, poiché nel 1231 un certo Rodolfo Baralis (o Barralis) di Susa lasciò per testamento i terreni che possedeva in regione S. Saturnino alla Congregazione dei Canonici di Oulx, affinché erigesse nella chiesa di S. Saturnino, dipendente dalla Congregazione stessa, un Priorato di almeno tre canonici, con l’obbligo di risiedervi e di officiarla. Il testamento del 1231 è importante, sia in sé – fu redatto dal notaio imperiale Corrado e lo sottoscrissero come testimoni, fra gli altri, il Priore di Montebenedetto Falco e il Prevosto di S. Antonino Ponzio – sia soprattutto per S. Saturnino. Infatti esso fu l’occasione che da semplice chiesa diventasse monastero, con tutte le varianti, anche per le costruzioni, che la nuova destinazione comportava. Lo stesso testatore aveva disposto che vi si introducessero delle migliorie. Il Priorato fu sicuramente costituito giacché ne parlano ripetutamente le “carte” posteriori e lo conferma l’aspetto delle costruzioni tuttora collegate con la Chiesa; tuttavia non pare che abbia mai raggiunto una grande prosperità né una particolare importanza, tanto che nel 1607 la famiglia “patrona” dei Baralis si lagnava per la sua scarsa efficienza.

Soppressa nel 1748 la Prevostura di Oulx – da cui dipendevano i Canonici di S. Maria e di S. Saturnino – anche il Priorato venne soppresso come tale, e naturalmente gli edifici, quasi abbandonati, e specialmente la Chiesa, decaddero ulteriormente. La proprietà del complesso passò alla nuova Collegiata di Canonici eretta nel 1748 in S. Giusto di Susa mediante l’unione dei precedenti Canonici Lateranensi con quelli di S. Maria Maggiore (entrambi “canonici regolari”), e quando nel 1772 venne fondata la Diocesi, passò ai Canonici del Capitolo della Cattedrale”.

La chiesa, già in decadenza all’inizio del XVIII secolo, nei secoli seguenti venne abbandonata e andò in rovina.

Negli anni ’80 sono stati compiuti lavori di restauro sul campanile; nel 2001 invece il restauro ha riguardato l’interno della chiesa, il pavimento e il tetto.

Descrizione del sito:

All’esterno la struttura muraria è ancora ben conservata, evidente lo stile romanico della costruzione con facciata abbellita da lesene e archetti pensili.

Il campanile romanico è a pianta quadrata, esile ed elegante; presenta negli ultimi tre piani eleganti bifore che si ingrandiscono gradualmente nei vari piani. Cornici marcapiano con archetti pensili dividono i piani della costruzione.

Informazioni:

Ubicata su un terreno privato. Museo Diocesano di Arte Sacra; tel. 0122 622640

Link:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=6632

Bibliografia:

FABIANO G.; SAVI S., San Saturnino di Susa, “Segusium” – Società di Ricerche e Studi Valsusini, Susa TO, 1982

Fonti:

Notizie e fotografia tratte dal sito del Comune di Susa.

Data compilazione scheda:

12/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

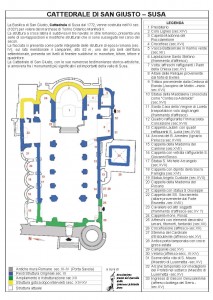

Susa (TO) : Cattedrale di San Giusto

Storia del sito:

La chiesa venne edificata fuori le mura da Olderico Manfredi, probabilmente a partire dal 1011, e fu consacrata nel 1027. Dal 1029 al 1581 fu affidata ai Benedettini; nel 1583 nel monastero sopraggiunsero i canonici Lateranensi, nel 1749 San Giusto venne trasformata in canonica regolare a cui erano associati i canonici della chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel 1772 una bolla papale trasformò i canonici in preti secolari e San Giusto divenne cattedrale.

erano associati i canonici della chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel 1772 una bolla papale trasformò i canonici in preti secolari e San Giusto divenne cattedrale.

Nel XII secolo la chiesa venne prolungata in avanti di una campata, incorporando parte delle mura e, nell’angolo sinistro, una delle torri romane della porta detta “Savoia” o “del Paradiso”. Alla fine del XII o nel XIII secolo venne voltata la parte anteriore della navata maggiore; nel XIV e XV secolo venne voltato il resto della navata e ricostruita l’abside maggiore; nel XVIII venne costruito il corridoio dietro l’abside e nel XIX secolo le cappelle laterali. Nei secoli vennero più volte rifatti il pavimento e gli altari. Delle strutture del convento annesso alla chiesa non è rimasta traccia.

Nel 1863-65 avvenne il rifacimento della decorazione interna progettata dall’arch. Edoardo Mella.

I restauri del 1985-2000 hanno permesso di precisare la varie fasi costruttive dell’edificio e riconoscere l’edificio originale (blu nella piantina) a tre navate con cinque absidi coperte da soffitti lignei.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE è alto m 51, di stile romanico, appartiene alla prima fase della chiesa; costruito in pietra, a base quadrata, si addossa alla navata laterale destra, circa alla metà, ma ne rimane staccato. Rinforzato agli angoli da contrafforti costruiti nel Settecento per consolidarlo, presenta sei piani separati da archetti pensili a tutto sesto; nei tre piani inferiori reca delle monofore e feritoie, nei piani superiori bifore, trifore e quadrifore i cui archi a doppia ghiera poggiano su capitelli a stampella. Il campanile termina con strutture gotiche realizzate dopo il 1481: una slanciata cuspide ottagonale fra quattro alti pinnacoli in cotto ricoperti di lamiera; fra quest’ultimi corre una balaustra traforata in cotto con doccioni in pietra.

Il locale al piano terra del campanile, che è voltato a crociera con costoloni, presenta AFFRESCHI datati al terzo decennio del secolo XI, frammentati per cadute di intonaco: nella parete meridionale un velario che reca, nei riquadri inferiori di ogni drappo, tracciati a monocromo, le figure di animali fantastici e simboli; nella parete occidentale il velario prosegue con figure mutile di animali e uomini; nella parete settentrionale una bella figura di guerriero a vivi colori, con baffi, cotta ed elmo a punta.

ESTERNO della Cattedrale. La facciata, addossata alla torre romana, ha un semplice portale ed è conclusa da archetti e pinnacoli. Il fianco destro, meridionale, sotto gli archetti dell’ordine inferiore presenta un bel fregio romanico con animali e due figure di santi, risalente alla prima fase costruttiva. Dei due portali, quello dietro il campanile, ha la lunetta affrescata con la Crocifissione, databile tra il 1125 e il 1130. A destra, inseriti in una cornice dipinta, l’affresco che raffigura due angeli che reggono le insegne del cardinale Guglielmo d’Estouteville, realizzati negli anni compresi tra il 1457 e il 1483. Nell’arco a carena rovesciata, che sormonta la porta d’ingresso del Battistero, è dipinto l’ingresso di Cristo a Gerusalemme, opera che risale agli anni compresi tra il 1483 e il 1490.

Il portale laterale esterno è databile alla fine del XVII secolo, formato da pannelli rettangolari riccamente scolpiti.

Nella parte posteriore della chiesa vi sono l’abside gotica semicircolare e l’alzata della navata mediana, coronata da archetti intrecciati e sormontata da un piccolo campanile gotico, detto “dei canonici”, con due piani di monofore e che termina con una alta cuspide.

L’INTERNO ha forma di croce latina, con tre navate e un transetto. Le tre navate sono separate da pilastri di forma irregolare, con evidente derivazione della forma a T primitiva, che nei primi due poteva anche essere cruciforme; sui pilastri si impostano archi longitudinali a tutto sesto senza capitello delle navate laterali; la navata centrale ha volte a sesto acuto.

Nel fianco sinistro della navata si aprono cinque cappelle con altari barocchi, come nel braccio sinistro del transetto e nella navata. La navata destra ha la medesima copertura di quella sinistra; termina con presbiterio voltato a crociera ed abside rettangolare voltata a botte con cupolino. Due cappelle sono ricavate di fianco al campanile; una coperta da volta retta da arconi, l’altra costituita da un solo nicchione arcato.

In prossimità del transetto destro restano parti della cappella di san Mauro, ricordata nel 1443, poi eliminata, con affreschi con storie benedettine che risalgono all’inizio del XII secolo. Nel sottarco della cappella sono state ritrovati gli affreschi di teste di profeti di fattura quattrocentesca.

Presso l’altare delle reliquie, nel transetto a destra, è conservato un trittico, databile agli anni 1490-1500, proveniente dalla certosa di Banda, presso Villarfocchiardo. Il dipinto rappresenta al centro la Madonna col Bambino, ai lati i santi certosini Ugo di Lincoln e Ugo di Grenoble, sul coronamento l’Eterno benedicente. Tra i dipinti collocati in sacrestia e nella sala capitolare si segnalano il “polittico di san Nicola”, dipinto su legno della fine del XV secolo, e la “Natività”, opera di Defendente Ferrari, databile verso il 1518. Nella cappella delle reliquie sono stati ritrovati resti di decorazione ad affresco risalente al XIV secolo e, al di sotto, tracce di un velario risalente alla decorazione precedente. Tracce di pitture trecentesche con motivi cosmateschi sono state recuperate nella navata centrale. Dalle indagini archeologiche sono stati recuperati centinaia di frammenti di intonaco affrescato, con ornamentazioni geometriche, qualche lettera e parti di figure.

Nel sottotetto del battistero, difficilmente accessibile, sono stati studiati i resti di pitture romaniche (secondo quarto del secolo XI) rappresentanti gli apostoli seduti a gruppi di tre intervallati da una figura in piedi, di cui resta solo la parte inferiore.

L’ALTARE della cattedrale di Susa, collocato ora nella sala capitolare, reca la firma di Pietro da Lione (“Petrus lugdunensis me fecit”), ed è databile agli anni 1220-1230. È dubbia la provenienza di questo splendido altare, in marmo cipollino di Susa; forse era l’antico altare maggiore, sostituito da quello odierno nel 1724 o forse proviene dall’antica chiesa di Santa Maria Maggiore.

Capitelli in pietra scolpiti del XIV secolo, con figure umane grottesche e con decorazione di tipo corinzio, si trovano sulla porta principale, su alcune colonne del transetto, del presbiterio e dell’abside. La grandiosa Vasca battesimale trecentesca, collocata nel Battistero presso l’attuale ingresso laterale della chiesa, è scavata in un solo blocco di marmo verde di Foresto e ha forma ottagonale.

Il CORO LIGNEO, che è costituito da 18 stalli maggiori addossati all’abside e da solo alcuni degli stalli minori originari (alcune fiancate sono state adattate ad inginocchiatoio), si dice provenga dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Susa chiusa al culto nel 1749 ed è un esemplare rarissimo dell’arte dell’intaglio ligneo del terzo decennio del XIV secolo circa; l’autore fu verosimilmente un maestro oltrealpino. Si tratta del più antico insieme di stalli superstite nel Piemonte occidentale, uno dei più antichi dell’Europa medioevale e presenta un ricco repertorio iconografico.

Un leggio ligneo presenta una decorazione ricca e fantasiosa, ma di minore qualità esecutiva rispetto al coro. Le quattro facce del mobile sono intagliate con monofore, archi moreschi, gigli di Francia, scene di caccia con animali in fuga. L’esecuzione, databile alla fine del XV secolo, si deve ad una maestranza locale.

Addossata alla parete della navata destra vi è una statua lignea rivestita con una vernice bronzea, databile intorno al 1520, che si credeva rappresentasse la marchesa Adelaide di Susa, ma la tipologia iconografica è però quella della Maddalena e forse faceva parte di un gruppo scultoreo del Calvario. Addossati ai pilastri della terza cappella a sinistra figurano due statue lignee della fine del XVII secolo, san Michele e a destra un angelo custode. Nella VI cappella a sinistra, altre tre statue in legno databili tra la fine del XVII secolo e l’inizio del successivo. Nella sacrestia un Crocifisso del 1520.

Descrizione dei ritrovamenti:

Scavi archeologici del 1900 sulla piazza antistante la chiesa rilevarono strutture romane; altre, assieme a resti altomedievali del XIII sino al XVII, furono ritrovate durante gli scavi del 1985 e del 1993. In corrispondenza della navata sinistra, si vede chiaramente ancora un tratto della struttura romana in un’intercapedine del muro di facciata.

Informazioni:

Tel. 0122 622053

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=1700

http://www.archivoltogallery.com/photogallery/susa/chiese/Sangiusto/index.asp

http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giusto_%28Susa%29

Bibliografia:

AA VV, La Basilica di San Giusto: la memoria millenaria della Cattedrale segusina, atti del Convegno 21/10/2000, Ed. Graffio, Bussoleno TO, 2002

AA.VV., Il Tesoro della cattedrale di San Giusto, – Ormae editrice s.r.l., CLUT s.c.r.l.

Fonti:

Foto in alto da Wikipedia; piantina tratta nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020 www.amicicastellosusa.it; fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

21/02/2008 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Castello della Contessa Adelaide

Storia del sito:

In questo edificio nacque Adelaide,tra il 1010 e il 1016, figlia del marchese di Torino Olderico Manfredi e moglie di Oddone, figlio di Umberto Biancamano, conte di Moriana e di Savoia. Fu poi suocera dell’imperatore Enrico IV, a cui aveva dato in sposa la figlia Berta.

La data di costruzione del Castello di Susa è incerta, ma potrebbe essere stato edificato dai primi sovrani di questa zona e abitato dai Cozi. L’edificio ha subito molte trasformazioni e altrettante vicissitudini, prima di diventare la dimora dei marchesi di Susa. Olderico è stato il primo a stabilirvi la sua residenza ma soprattutto ci ha vissuto la marchesa Adelaide, il personaggio più noto della storia millenaria di Susa, che qui ha cresciuto i suoi figli: Pietro, Oddone e Amedeo, divenuti poi principi di casa Savoia.

Dopo essere stato dimora di Adelaide, il Castello lo è stato dei suoi discendenti, e tra il 1213 e il 1214 ha visto anche la presenza di San Francesco d’Assisi, in viaggio verso la Francia. Dopo la pace di Chateau Cambresis, nel 1559, e il ritorno della valle di Susa ai Savoia, il Castello ha ospitato l’incontro che ha suggellato la pace. Una pace che però non è durata molto: il Seicento è caratterizzato dalle guerra con la Francia e il Castello diventa nuovamente luogo per le trattative. Nel 1629 Luigi XIII e il cardinale Richelieu vi hanno soggiornato a lungo.

L’aspetto attuale gli deriva dalla ristrutturazione effettuata nel 1750 in occasione delle nozze tra Carlo Emanuele III e l’infanta Maria Antonia.

Caduto progressivamente in abbandono, nel 1806, con un decreto napoleonico, il Castello è stato tolto ai sabaudi e affidato alla municipalità, con l’obbligo di aprire al suo interno delle scuole, e dopo il 1814 è diventato sede del supremo comando militare e politico della città e della valle. Ma è stato l’uso scolastico della costruzione, a durare di più: oltre 150 anni. Un uso che ha modificato notevolmente sia l’esterno che l’interno del palazzo, che oggi è sede del Museo Civico, della Biblioteca e dell’Archivio Storico. Dagli anni ’80 è stato oggetto di interventi di restauro, ancora in corso. Nel 2017 è stato riaperto il piano terreno.

Vedi anche la scheda:Castello e_AreaArcheologica_Susa

Descrizione del sito:

Le parti rimaste dell’antica costruzione medievale sono oggi assai limitate in seguito ai vari interventi che si sono succeduti nei secoli: le bifore e le caditoie sulle pareti che si affacciano sul centro storico.

Informazioni:

Tel. 3711607141 E-mail: castellosusa@gmail.com

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=20686

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_della_Contessa_Adelaide

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune di Susa.

Data compilazione scheda:

11/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Arco di Augusto

Storia del sito:

L’arco fu eretto da Cozio, re dei Segusii, divenuto attraverso il patto stipulato con Roma prefetto di 14 città delle Alpi Cozie, in onore di Augusto nel 9-8 a.C. La grande iscrizione celebrativa, ripetuta su ciascun lato dell’attico, ed il sottostante fregio ricordano un fatto memorabile di pochi anni prima: il trattato di pace ed alleanza con Roma stipulato da Cozio intorno al 13 a.C. In seguito a tale trattato il territorio delle città entrava a far parte dello Stato Romano, gli abitanti divenivano cives di diritto latino, il re Cozio assumeva lo status di cavaliere romano, nonché il nome della dinastia Iulia. È evidente il carattere ufficiale della dedica di questo monumento eretto per iniziativa pubblica. Pare logico dedurre che l’erezione dell’arco dovette essere deliberata dagli organismi amministrativi delle quattordici civitates che costituivano la prefettura di Cozio, entità territoriale ed amministrativa che probabilmente coincideva con il vecchio regno alpino di Donno.

Descrizione del sito:

Rivestito da blocchi di marmo bianco delle vicine cave di Foresto, presenta un solo fornice, con archivolto che poggia su pilastri lisci incassati nella muratura e sormontati da capitelli a volute vegetali. Ai quattro angoli dei pilastri laterali, colonne scanalate impostate su alti dadi lisci sorreggono la trabeazione, costituita da architrave liscio, fregio a bassorilievo figurato e da una cornice a mensole, decorate a fogliette, cassettoni con rosoni a rilievo e altri ornati, fra cui un’aquila. La parte superiore è costituita da un attico sul quale era l’iscrizione dedicatoria, privo dei gruppi statuari che dovevano decorarne la sommità ed oggi scomparsi. I numerosi fori visibili sulla superficie del monumento sono dovuti al prelievo – avvenuto già in epoca antica – delle grappe metalliche che tenevano uniti i blocchi. Pure strappate sono le lettere in bronzo dell’iscrizione dell’attico, che quindi si presenta leggibile soltanto attraverso la posizione dei fori di fissaggio delle lettere e delle incisioni di guida per le lettere stesse. Il testo così recita “M. Giulio Cozio, figlio del re Donno, prefetto delle città qui nominate (Segoviorum, Segusiuorum, Belacorum, Caturigum, Medullorum, Tebaviorum, Adanatium, Savincatium, Ecdiniorum, Veaminiorum, Venisamorum, Iemeriorum, Vesubianorum, Quariatium), e le città che furono sotto la sua prefettura in onore dell’imperatore Cesare Augusto, figlio di Cesare, pontefice massimo, nell’anno XV della sua tribunicia podestà e nel XIII anno del suo impero”. Il fregio figurato, ben leggibile nonostante alcune abrasioni e lacune, è integralmente conservato sui lati maggiori nord e sud e sul lato breve occidentale, mentre sul lato orientale ne rimane solo un tratto presso l’angolo sud. I rilievi rappresentano scene relative al patto concluso con Roma. Sui lati lunghi (nord e sud) è rappresentata la stessa scena, sia pure con qualche differenza: si tratta del solenne sacrificio compiuto da Cozio alla presenza dei Romani (rito chiamato suovetaurilia, dal nome delle vittime sacrificate: un maiale = sus, un ariete = ovis, un toro = taurus), con il quale il patto fra i due popoli riceveva la sua sanzione religiosa e giuridica. Sul lato ovest la scena rappresenta proprio l’atto della stipulazione del patto. Al centro, ai lati di un’ara che serve da tavola, sono due personaggi togati (Cozio e il generale romano), che tenendo nelle mani il rotolo del patto abbracciano il rappresentante della più importante delle 14 città. Ai lati magistrati romani e i rappresentanti delle altre 13 città.

Informazioni:

Acropoli Romana. A.T.L. Montagne Doc, tel. 0122 622447

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=1698

http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_%28Susa%29

Bibliografia:

FOGLIATO D., 1984-85, Ceivitates Cottianae, in AD QUINTUM, 7

CAVALIERI MANASSE G., MASSARI G., ROSSIGNANI M.P., 1982, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Bari, p. 40 ss.

FELLETTI MAJ B.M., 1961, Il fregio figurativo dell’Arco di Susa, in Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia XXXIII, p. 129 ss.

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; foto 2 e 3 tratte dal sito http://www.villardora.org/documenti/susa_romana.html

Data compilazione scheda:

16 luglio 2004 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Fabrizio Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Susa (TO) : Antica chiesa di Santa Maria del Ponte

Storia e descrizione del sito:

L’edifico è situato al centro della città di Susa, sulla destra orografica della Dora Riparia, in posizione strategica in corrispondenza del “Ponte Nuovo”, ed è conosciuto oggi come “Chiesa di Santa Maria della Pace” o con l’antica titolazione di “Santa Maria del Ponte”.

La chiesa della Madonna del Ponte a Susa, è stata edificata tra il 1266, data dell’ultimo elenco di chiese della valle in cui essa non compare, e il 1369, anno in cui viene redatto un documento in presenza del rettore di Sanctae Mariae de Ponte.

La titolazione della chiesa deriva da una preziosa statua lignea della Madonna con il Bambino risalente probabilmente al XII secolo. Nel corso dei secoli la chiesa ha subito numerose modifiche e ristrutturazioni, del 1846 è la creazione della cappella della Madonna Addolorata, confinante a ovest con la preesistente sacrestia, mentre successivi ampliamenti hanno interessato i piani superiori della medesima Cappella che è posta più in basso rispetto alla navata centrale.

Dal 2000 il complesso è sede del Museo Diocesano di arte sacra che ospita preziosi oggetti artistici che vanno dal VII sec. ai giorni nostri. I lavori per l’adeguamento come sede museale sono stati anche occasione indotta per ricercare diverse fasi costruttive dell’edificio e riportare alla luce significative porzioni di epoche diverse.

Descrizione dei ritrovamenti:

Tra i ritrovamenti risultano di particolare interesse:

– un tratto di strada antica interrata, oggi lasciata in vista da un percorso in vetro strutturale appositamente realizzato e caratterizzante le sale di accoglienza e l’ingresso al Museo

-alcune cesure costruttive sul paramento murale sud della Chiesa, che documentano l’avvicendarsi di successivi ampliamenti;

– i segni dell’antica abside al livello fondale (che orientava la Chiesa medesima ad est).

Descrizione del materiale esposto:

La STATUETTA DELLA MADONNA DEL PONTE è un piccolo manufatto in legno di tiglio, opera di uno scultore ignoto, che l’ha eseguita probabilmente nel XII secolo. Anticamente doveva essere collocata in una nicchia intus parietem e deve aver subito qualche rimaneggiamento nel XVI secolo. Si tratta di una scultura romanica assai pregevole, restaurata alla fine del Novecento. La statua è collocata nella sede del Museo.

Informazioni:

È una delle sedi del Museo Diocesano di Arte Sacra, vedi scheda, tel. 0122 622640

Link:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=20693

Bibliografia:

AA.VV., Forme e Colori per il servizio Divino, Edizione Ormae editrice s.r.l., CLUT editrice s.a.r.l.

Fonti:

Fotografie dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

11/01/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Susa (TO) : Anfiteatro romano

Storia e descrizione del sito:

Nel 1881 furono eseguiti i primi sondaggi, a seguito di lavori agricoli che rilevarono la presenza di resti antichi, che furono però subito ricoperti. Le indagini ripresero nel 1928 anche se lo scavo definitivo avvenne solo tra gli anni 1956 e 1961. Nel 1969 il sito fu aperto al pubblico.

La datazione non è sicura: secondo Barocelli l’anfiteatro fu eretto tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C.; secondo Carducci nella seconda metà del II secolo; secondo Prieur ad una prima edificazione in età augustea seguì la definitiva realizzazione nella seconda parte del II secolo d.C.

L’anfiteatro, di forma ellittica, era di piccole dimensioni (45 m sull’asse maggiore, 37 m su quello minore) tanto che, insieme all’anfiteatro di Cemenelum-Cimiez in Francia, costituisce uno dei più piccoli edifici di spettacolo del mondo romano. Le gradinate della cavea poggiano in parte su sostruzioni artificiali e in parte sul declivio di una collina; i gradini sono realizzati in pietra locale e raggiungono lo spessore di 80 cm; nella sostruzione della cavea è stato ricavato un cunicolo anulare con volta a botte che corre lungo il muro (podium), alto 2,60 m, che circonda l’arena ed è dotato di alcune aperture (fauces) verso le camere (carceres). Lungo l’asse minore dell’anfiteatro si collocano due tribune destinate agli spettatori più illustri (in estate, al tramonto, l’ultimo punto toccato dal sole è la tribuna d’onore orientale). Il podio era finemente intonacato e probabilmente decorato con sculture architettoniche. Nel Museo Civico di Susa è conservato infatti un interessante bassorilievo, rinvenuto nell’anfiteatro, che rappresenta una figura femminile (forse una Nemesi) che regge un pugnale nella mano destra. La medesima provenienza hanno forse numerose cornici bronzee di chiara funzione decorativa. Alle estremità dell’asse maggiore si trovavano gli ingressi, probabilmente dotati di porte monumentali, dai quali entravano gli spettatori.

L’edificio appare molto restaurato a causa delle numerose vicende che lo sconvolsero: l’abbandono in epoca tardoantica, le distruzioni belliche e i vandalismi, gli smottamenti di terreno e le alluvioni, le inondazioni del torrente Gelassa del 1610 e del 1728 che lo seppellirono, sconvolgendo le gradinate e nascondendolo alla vista per più di un secolo.

Informazioni:

A.T.L. Montagne Doc, tel. 0122 622447

Links:

http://www.cittadisusa.it/ComSchedaTem.asp?Id=1699

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., 2001, I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, pp. 62-64

MERCANDO L., 1998, Archeologia in Piemonte, vol.II, L’età romana, Torino

BAROCELLI P., 1932, Susa. Anfiteatro romano, “NSc”, pp. 3-11

CARDUCCI C., 1968, Arte romana in Piemonte, Torino

MAGGI S., 1987, Anfiteatri della Cisalpina romana (Reg. IX; Reg. XI), Firenze

Fonti:

Fotografia da http://www.volipindarici.it/appunti/susa/susa04.htm

Data compilazione scheda:

27 ottobre 2003 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Maurizio Belardini – Gruppo Archeologico Torinese

Sauze di Cesana (TO) : Chiesa di San Restituto

Storia del sito:

Il sito è del XII secolo. La chiesa venne ampliata più volte nel corso dei secoli successivi, e svolse anche le funzioni di fortilizio durante le guerre di religione che ebbero come teatro la val Chisone e, nella seconda metà del XVI secolo, la val di Susa.

Nel 1996 sono stati avviati lavori di restauro e ristrutturazione.

Descrizione del sito:

La chiesa è lunga 40 metri e larga 12, poggia su un terreno molto franoso e ricco di falde d’acqua sorgiva. La chiesa è formata da un’unica navata. Degli antichi addobbi e dei mobili non rimane praticamente nulla. All’esterno si possono ammirare le bifore del campanile e gli archetti che corrono (in una piccola parte) lungo i lati dell’edificio, nella sua parte più antica. Altre notizie nei siti sotto indicati.

Informazioni:

La strada che porta alla chiesa, a circa 1 km dall’abitato, è sterrata e molto stretta.

Comune tel. 0122 755955

Links:

https://www.comune.sauzedicesana.to.it/it

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

18 novembre 2003 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Sauze d’Oulx (TO) : Chiesa di San Giovanni Battista

Storia del sito:

Nelle vicinanze di Sauze, in frazione Richiardette, nel 1933 furono rinvenuti 462 vasi in ceramica, due coppe in bronzo e alcune monete, il tutto facente parte di un deposito votivo databile tra il I e il IV secolo d.C.

Nel Medioevo Sauze entrò a far parte dei territori legati all’Abbazia di Novalesa ed in seguito passò sotto la prevostura di Oulx.

Tra il XIV e il XV secolo venne eretta la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, ma l’edificio non venne consacrato fino al 1538. Inizialmente fu eretta soltanto la navata centrale.

Descrizione del sito:

L’edificio ha una navata centrale (la più antica) e lateralmente due vani delimitati da due ampie arcate. All’esterno si può notare il CAMPANILE a pianta quadrata, costruito con blocchi di pietra locale e sormontato da un’altissima cuspide a sezione ottagonale e da quattro guglie triangolari. Le finestre sono delle bifore e al piano superiore delle trifore.

Informazioni:

Via della Chiesa, 8 . Parrocchia tel. 0122 858014 .

Link:

https://www.comune.sauzedoulx.to.it

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

24 giugno 2004 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Sauze d’Oulx – Jouvenceaux (TO) : Cappella di Sant’Antonio abate

Storia del sito:

La costruzione della cappella di Jouvenceaux risale al XV secolo ed è decorata con affreschi datati tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 ed attribuiti alla scuola pittorica dei fratelli Serra di Pinerolo.

Molte sono le cappelle della valle dedicate a sant’Antonio abate, che nell’iconografia è spesso rappresentato con un maiale ai piedi. A partire dal XII secolo, i frati Antoniani con il grasso di questo animale curavano varie malattie tra cui una forma di ergotismo (intossicazione da segale cornuta) e soprattutto le piaghe dovute all’herpes zoster, detto appunto “fuoco di sant’Antonio”.

La grossa T di “TAU”, che i frati portavano al collo, compare nei luoghi e nelle chiese dove essi prestarono la loro opera e si trovava anche sopra la porta principale della Cappella di Sant’Antonio. La Cappella possiede una bolla papale del 1498 in cui si promettono grazie speciali, “nel caso minacciasse ruine”, a chi l’avesse restaurata.

Un restauro, avviato a primavera 2000, ha permesso lo scoprimento di una splendida Crocifissione e di un ciclo con storie di sant’Antonio abate.

Descrizione del sito:

La cappella presenta una facciata a capanna nella quale, in alto, è aperta una finestrella a tutto sesto mentre più in basso, sulla sinistra, c’è l’ingresso centrale, identico a quello della parete laterale destra. Sormonta l’edificio il tetto in lose ed in fondo sulla sinistra il campanile in pietra.

All’ESTERNO dell’edificio si trovano degli AFFRESCHI, risalenti agli inizi degli anni ‘80 del Quattrocento, testimonianza della ricerca dei valori cristiani nell’inquietudine del Medioevo. Sulla facciata campeggia il Giudizio Universale, mentre sulla parete sinistra vediamo sei riquadri di diverse dimensioni raffiguranti – osservando da sinistra verso destra – l’Arcangelo Michele, l’Annunciazione, sant’Antonio abate, san Cristoforo, la Comunione e la Confessione.

All’INTERNO l’edificio è molto semplice: a destra della porta d’ingresso una scaletta permette l’accesso alla cantoria con balaustra lignea, dove un tempo gli uomini ascoltavano la messa; del resto la chiesetta presenta una sola navata rettangolare, sormontata da soffitto a travi e terminante nell’abside ricoperta da volta a crociera.

Sulle pareti della navata i recenti restauri hanno portato alla luce un ciclo di affreschi con le storie di sant’Antonio abate, analogo a quelli di Ranverso, di Savoulx e di Salbertrand. Gli episodi, su due registri, hanno inizio dalla parete sinistra della navata, continuavano sulla parete di fondo, poi demolita per far posto al presbiterio, e terminavano sulla parete destra. Nel primo riquadro del registro superiore della parete sinistra Antonio, ascoltando l’omelia della messa, decide di abbracciare la vita monastica; nel secondo episodio affida la sorella a un convento di monache; nel riquadro successivo distribuisce i suoi beni ai poveri. La prima scena del registro inferiore rappresenta sant’Antonio assalito dai diavoli; il riquadro seguente mostra il sogno del Santo, che apprende da un angelo l’esistenza di Paolo, un eremita più anziano di lui, e quindi decide di andarlo a trovare, come è narrato nell’episodio successivo, in cui sant’Antonio è guidato da un centauro.

I riquadri del registro superiore della parete destra, molto lacunosi, rappresentano le tentazioni a cui sant’Antonio è sottoposto da parte del demonio. Nel registro inferiore della medesima parete destra, dopo alcuni riquadri molto frammentari, l’ultima scena rappresenta le esequie del Santo.

Nell’ultimo registro in basso della stessa parete, accanto al frammento di una Deposizione, è raffigurata una Madonna con il Bambino e san Biagio; in alto vi è la scritta “hoc opus fecit fieri Johannes Martin [?] ad honorem V[…]”.

Nello spazio triangolare dell’arco santo è affrescata una Crocifissione.

Informazioni:

Rivolgersi alla chiesa di San Giovanni Battista, tel. 0122 858014. UFFICIO I.A.T., tel. 0122 858009

Links:

http://www.comune.sauzedoulx.to.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Sant%27Antonio_abate_%28Jouvenceaux%29

Bibliografia:

Associazione Amici di Jouvenceaux (a cura di), Cappella di S. Antonio Abate in Jouvenceaux, Nicolodi Editore, Rovereto 2005

FENELLI L., Dall’eremo alla stalla. Storia di sant’Antonio abate e del suo culto, Laterza, Bari 2011

Fonti:

Fotografia in altro di Laurom da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jouvenceaux_Cappella_Sant_Antonio_Abate.jpg, in basso da www.santantonioabate.info.

Data compilazione scheda:

12 Maggio 2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese