Provincia di Torino

Chiomonte – Ramats (TO) : Cappella di Sant’Andrea

Storia del sito:

La cappella, che sorge su un sito di culto celtico e romano, presenta una parte più antica, cioè la zona absidale, risalente al XIV-XV secolo, ed una parte più recente, costruita nel XVI-XVII secolo, corrispondente all’intero corpo dell’edificio terminante nell’arco trionfale, che permette l’accesso alla zona absidale.

L’abside è decorata da un ciclo di affreschi che raccontano la vita di sant’Andrea. Risalenti alla fine del XV secolo, i dipinti sono opera di un pittore chiamato “maestro della Ramats”. Lo splendore dell’affresco durò per molti anni fino a quando uno smottamento di terreno o una valanga colpì la chiesa lesionandola gravemente.

Sono stati eseguiti lavori di restauro alla chiesa nel 1996-98 e ai dipinti nel 2001.

Descrizione del sito:

A destra sulla colonna d’imposta dell’arco trionfale della cappella è dipinta Sant’Agata, mentre l’intera abside è affrescata con i tredici riquadri – otto nella volta a botte, quattro sulla parete di fondo e uno sulla parete destra – raffiguranti la vita, la passione e la morte dell’apostolo Andrea.

Per primo venne dipinto l’affresco dell’arco che raffigura l’Annunciazione e che è stato riscoperto nei recenti restauri, poi venne eseguito il ciclo di sant’Andrea. Il legame con gli affreschi d’oltralpe e, particolarmente, con quelli della chiesa dei Cordeliers (Francescani) di Briançon è evidente.

Indice di una certa importanza che era attribuita alla cappella sono le numerose bolle di indulgenza, la bellezza dei paramenti e del reliquiario di sant’Andrea.

Informazioni:

La Chiesa sorge, in direzione Ramats, quasi isolata sulle pendici coperte di vigneti che fronteggiano Chiomonte, arroccata su un’altura a dominare la vallata, frazione Maison – Baccon. ( Tel. 0122 54570 oppure 0122 54380)

Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

Links:

http://www.comune.chiomonte.to.it/arte-e-cultura/le-chiese/#immacolata

http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/chiomonte/cappella-di-santandrea-delle-ramats

http://peintures.murales.free.fr

Bibliografia:

STANO E.; PEROL R., Sant’Andrea delle Ramats, Chiomonte: cronaca di un restauro, Alzani, Pinerolo TO, 2001

Fonti:

Fotografie tratte dal sito www.vallesusa-tesori.it

Data compilazione scheda:

25/01/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Chiomonte – La Maddalena (TO) : Museo Archeologico

Storia del Museo:

Nel 1984, durante la costruzione dell’Autostrada del Frejus, venne scoperto un importante sito della preistoria alpina in località La Maddalena presso Chiomonte (vd. scheda).

Il sito era dislocato, per buona parte, su un’area destinata a sbancamento per la costruzione della galleria Ramat. Venne così eseguito uno scavo integrale del deposito tra il 1984 e il 1986.

Il Museo nasce nel 1987 nella sede di Palazzo Paleologo-Levis, nel centro di Chiomonte, con lo scopo di rappresentare l’archeologia in chiave didattica ed evidenziare i risultati degli scavi inquadrati nella problematica della colonizzazione preistorica delle Alpi.

Dal 2004 viene trasferito alla Cascina della Maddalena, primo passo per l’apertura dell’intero complesso dell’area archeologica demaniale che copre 12.000 mq.

Descrizione del materiale esposto:

Oltre alla sezione didattica, con un linguaggio semplice e un allestimento di agevole fruizione, il Museo consente di visitare il sito neolitico con i resti della necropoli e il grande abitato rupestre insediato fino al Medioevo. La possibilità di osservare alcuni reperti direttamente sul luogo del ritrovamento e la ricostruzione dell’ambiente antico offrono una prospettiva unica.

L’area archeologica si inserisce in un complesso di ripari sotto roccia ricavati tra grandi massi in un antico deposito di frana frequentati almeno dal Neolitico medio (4500 a.C. circa). Gli scavi hanno messo in luce depositi relativi alla frequentazione nel Neolitico recente/finale (4200-3400 a.C.), nell’età del rame (3400-200 a.C.) e nella media età del Ferro (600-375 a.C.).

Notevole una necropoli di inumati in ciste di lastre di pietra, databile intorno al 3900 a.C. ed una tomba femminile celtica (la cosiddetta “tomba della principessa”) che testimonia la fase di mobilità dei gruppi gallici nella zona alpina nei primi decenni del IV secolo a.C.

Particolari informazioni derivano dalla tecnologia dei manufatti in pietra levigata e dalla circolazione di gruppi e materie prime sin dalla remota preistoria parallelamente alla circolazione stagionale per la transumanza, dall’area provenzale e rodaniana sino al Piemonte.

Informazioni:

Località La Maddalena. Comune tel. 0122 54104 ; email: info@comune.chiomonte.to.it TEMPORANEAMENTE CHIUSO

Link:

http://www.museo-lamaddalena.it/

Fonti:

Fotografia tratta dal sito www.museo-lamaddalena.it

Data compilazione scheda:

12/07/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Chiomonte (TO) : Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta

Storia del sito:

La struttura originaria della chiesa di Chiomonte risale al X secolo, ma già nel corso del XII-XIII secolo subì alcune modifiche ed ampliamenti.

La chiesa viene ingrandita tra il 1687 ed il 1692 su progetto dell’ingegnere Dieulamant, ingrandimento necessario in quanto l’edificio veniva usato promiscuamente dai cattolici, dai valdesi e dai calvinisti

Descrizione del sito:

La chiesa è a tre navate, ciascuna di tre campate, ognuna illuminata da due finestre a strombo con feritoia arcuata e davanzale interno inclinato.

L’edificio è preceduto da un porticato e ha un CAMPANILE in stile romanico del Delfinato, si presuppone datato al 1432, come si rileva dalla data incisa su un elemento lapideo. Il campanile presenta monofore, bifore e trifore e termina con una slanciata cuspide ottagonale.

L’interno della chiesa, coperta da volte a crociera, è ornata con altari, statue e decorazioni in legno del 1700. Nella cappella a destra della chiesa, oggi adibita a Battistero, vi è un FONTE BATTESIMALE in pietra di colore verde con decorazioni a rilievo. La base circolare è decorata con un semplice bordo superiore a lobi. Sopra una strozzatura posa una vasca di proporzioni molto maggiori rispetto ai fonti battesimali della Valle. La vasca presenta decorazioni a rilievo con foglie d’acanto molto stilizzate entro cornici centinate interrotte da colonnine, sopra le quali poggiano teste umane con curiosi copricapi. Questa tipologia decorativa rimanda alla scultura lapidea di molte chiese della Valle di Susa, in particolare ai capitelli con rilievi di teste umane, databili tra la fine del XV secolo e l’inizio del secolo successivo.

Informazioni:

La chiesa è situata in una zona centrale del paese chiamata “La Place”, probabilmente la zona più antica dell’abitato. Piazza della Chiesa,1 . Parrocchia tel. 0122.54109

Links:

http://www.comune.chiomonte.to.it/arte-e-cultura/le-chiese/#santamaria

Fonti:

Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

28/11/2005 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

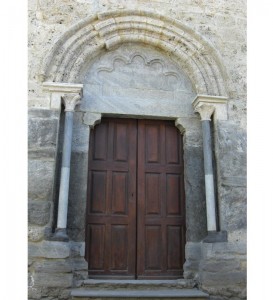

Chiomonte (TO) : Cappella di Santa Caterina

Storia e descrizione del sito:

La chiesa fu edificata dai Gerosolimitani e faceva parte di un complesso ospedaliero, anche questo opera degli Ospitalieri di San Giovanni, finalizzato all’assistenza dei bisognosi, dei derelitti e dei pellegrini.

La costruzione dell’edificio sacro avvenne dopo il 1208, cioè dopo la composizione di una controversia aperta con la Prevostura di Oulx.

Il portale è datato 1220 circa.

Recentemente restaurata sia negli splendidi affreschi trecenteschi, sia nell’architettura romanica, essendo state eliminate le sovrapposizioni barocche in gesso, escluso l’altare, perchè profondamente degradate e a rischio crollo a causa dell’azione dell’umidità.

Informazioni:

La cappella si trova nella parte antica antica dell’abitato di Chiomonte. Comune tel. 012254104 – 54633 ; email: info@comune.chiomonte.to.it

Link:

http://www.comune.chiomonte.to.it/arte-e-cultura/la-cappella-oratorio-di-santa-caterina/

Fonti:

Immagini dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

25/01/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Chiomonte (TO) : Area archeologica della Maddalena

Storia del sito:

L’impatto ambientale del tracciato autostradale del Frèjus direttamente su quest’area ha imposto un intervento di salvataggio che dopo le campagne di scavo 1984-86 ha consacrato definitivamente questo villaggio di 6000 anni fa come uno degli insediamenti più importanti di tutte le Alpi. L’area archeologica de “La Maddalena” è ricca e vasta: i 12.000 mq sottoposti a scavo archeologico hanno restituito migliaia di dati.

I soci del Gruppo Archeologico Torinese, coordinati dal dott. Aureliano Bertone, hanno svolto un ruolo importante nella prima fase degli scavi del sito di Chiomonte La Maddalena.

Descrizione del sito:

Il versante sinistro della Dora Riparia, all’altezza di Chiomonte, racchiude e concentra le migliori doti di abitabilità della valle: i grandi massi, staccatisi dalle pareti rocciose soprastanti, si sono accumulati formando vani adattabili a ripari o superfici di appoggio per capanne. In questa zona così favorevole era quasi ovvio che l’uomo decidesse di fermarsi: di lì a poco avrebbe preso vita il villaggio. Tuttavia, la stessa continua trasformazione del paesaggio, accelerata da frane causate da fenomeni anche di natura sismica, ha sigillato col passare del tempo ciò che restava della più antica presenza dell’uomo, bruscamente interrotta da un catastrofico terremoto. L’ottima esposizione al sole del versante ha continuato ad attrarre l’uomo, che vi ha impostato, perlomeno dal Medioevo, la coltivazione della vite: alcuni grandi ripari sotto roccia sono stati riutilizzati, in parte nuovamente sottoscavati, per il ricovero di animali e utensili.

Chiomonte è una nuova tessera in quell’ancora esiguo mosaico di notizie che sembra mostrarci alcuni fatti importanti. Anzitutto che, per i neolitici, le Alpi non furono una barriera ma una regione, una terra d’incontro e di esperimenti di vita. E poi, che la prima colonizzazione residenziale delle Alpi dovette molto alle tribù dell’Europa forestale e poco alle culture padane. Con poche altre località nel Vallese svizzero, nella Valcamonica e nell’Alto Adige, Chiomonte dichiara che tra il V e il IV millennio a.C. presero forma le prime comunità capaci di vivere nelle Alpi interne. E se, nelle Alpi centro-orientali, l’apporto culturale e umano venne largamente da nord, o se nel Vallese si fusero apporti del nord e della valle del Rodano, in alta Valsusa sembrano essere stati questi ultimi, sotto forma di avanguardie chasseane, a produrre i primi alpigiani. Una riprova che, per questi antenati, lo spartiacque non esisteva: infatti, il confine con le tribù padane era al “salto” e alla strettoia di Susa, o più a valle ancora.

L’area comprendente il sito archeologico di Chiomonte è stata interessata dall’azione del ghiacciaio della valle principale (ghiacciaio segusino) e del ghiacciaio della Valle Clarea, le cui configurazioni (e soprattutto le posizioni delle loro fronti terminali) sono mutate nel tempo a seconda delle condizioni climatiche, raggiungendo nel Pleistocene (periodo geologico compreso tra 1.8000.000 e 10.000 anni fa) lo sbocco della valle nella pianura torinese.

È facile intuire che la montagna, da sempre un territorio difficile per l’uomo, doveva presentarsi agli occhi dei contadini neolitici della Pianura Padana come un intricato manto di verde, regno della quercia, dell’olmo e del nocciolo. Sembra inoltre che le acque stagnanti lasciate dal fiume sul fondovalle occupassero vaste aree, favorendo lo sviluppo di una numerosa popolazione di cervi, d’alci e di cinghiali, ma ostacolando la penetrazione di famiglie di pionieri in questo territorio. A monte del “salto” di Susa, sugli alti terrazzi fluviali (tra cui quello de “La Maddalena”) e sui medi versanti, il paesaggio cambiava: lontano da zone acquitrinose, la foresta si apriva anche a spazi occupati da pascoli; inoltre il clima era moderatamente più fresco e secco e anche qui trovava il suo habitat ideale una ricca fauna, tra cui, oltre al cervo, faceva spicco l’orso bruno. Più oltre, le aree dei valichi occupate dalla tundra alpina, dovevano apparire assai più accessibili del fondovalle. A determinare nel complesso questa situazione contribuiva il clima relativamente più mite, definito Atlantico.

Considerando che, superato lo spartiacque, il paesaggio degrada più dolcemente, seguendo soprattutto la valle della Durance sino alla pianura del Rodano, non stupisce che le comunità che oltre 6000 anni fa si insediarono nel territorio di Chiomonte presentassero più strette affinità col mondo culturale transalpino che non con quello padano. La scelta del sito de “La Maddalena” per creare un grande abitato è altrettanto ovvia. La località, sul medio versante sinistro della Valle, gode di una discreta esposizione al sole e dispone di un ampio terrazzo, essendo posta lungo un tracciato di mezza costa, facilmente percorribile rispetto al fondovalle incassato e quindi impraticabile. Del resto, lo sperone roccioso di Ramats ed i grandi massi di frana sul sito in questione, costituiscono una naturale barriera contro il vento che spazza talvolta questo territorio. A completare il quadro si deve aggiungere che le caratteristiche geologiche dell’area hanno fatto scaturire una sorgente, determinando una discreta disponibilità d’acqua.

Nell’insieme, quindi, “La Maddalena” rispondeva ai criteri di scelta dei luoghi di insediamento per i neolitici. L’aspetto più rilevante è che sin dall’inizio vi sorse un villaggio di grandi dimensioni: con esso si avviava la conquista nell’ambiente alpino, di nuovi spazi da destinare all’agricoltura ed all’allevamento; l’estensione dell’abitato è difficilmente motivata dal semplice sfruttamento delle risorse agro-pastorali della montagna, area certamente più povera rispetto alle pianure, non è improbabile che “La Maddalena”, ai confini tra la regione chasseana e la Valle Padana della Cultura del vaso a bocca quadrata, si configurasse come un mercato prima ancora che come centro residenziale. La grande quantità di oggetti provenienti da più zone comprese nel raggio di diverse centinaia di chilometri, le tracce di officine e le stesse caratteristiche delle capanne orienterebbero verso questa ipotesi.

I grandi massi di frana che erano già caduti prima dell’arrivo dei neolitici hanno ampiamente condizionato i costruttori delle capanne. La pianta del villaggio risulta quindi casuale e determinata soprattutto dalla configurazione del terreno, con abitazioni poste spesso contro le pareti orientali dei macigni, e tenendo sempre conto della direzione dei venti e dell’esposizione al sole. Inoltre questi grandi scogli sono stati utilizzati non solo come pareti, ma anche come strutture portanti: alcune case dovevano apparire come semplici tettoie ad un solo spiovente appoggiato direttamente ai grandi massi. Le pareti erano anche costituite da graticci impermeabilizzati con un intonaco d’argilla cruda: essi erano addossati alla copertura ed ancorati con pali infissi verticalmente nel terreno o con qualche filare di pietre disposto a formare un muretto. Forse in qualche caso le stuoie potevano essere sostituite da tessuti o da pelli. Altre capanne erano auto portanti e presentavano una pianta circolare: probabilmente non dovevano discostarsi molto dai tepee dei pellirosse delle praterie del Nord America. Non manca infine il caso di un’abitazione a pianta quadrangolare, retta da pali infissi nel terreno ai vertici ed al centro. L’aspetto generale delle tecniche costruttive delle case appare quindi abbastanza povero e semplice, inoltre la superficie occupata da queste abitazioni era relativamente piccola, di norma inferiore ai dieci metri quadrati.

L’organizzazione interna delle capanne rispecchia in modo chiaro la vita quotidiana dei neolitici a “La Maddalena”. Essi curavano la realizzazione dei pavimenti. Certe superfici venivano regolarizzate con lastricati di ciottoli. Una casa era posta in un’area a lieve pendenza: pertanto il terreno era stato scavato e riportato per livellare il piano.

Il mobilio doveva essere molto elementare, dato anche lo scarso spazio disponibile: forse vi erano panche, tavole e mensole realizzate con assi di legno, di cui però non è rimasta traccia. Considerando inoltre le ridotte dimensioni di queste capanne, sembra improbabile che fossero divise in più vani, anche se alcune zone erano destinate ad attività specifiche. Un angolo di una casa doveva essere adibito a “laboratorio” in cui si producevano gli attrezzi d’uso domestico: lì si scheggiavano le pietre e si lavoravano le corna di cervi e le ossa di vari animali. La presenza di fusaiole, cioè di pesi in terracotta applicati a telai, fa supporre che l’abitazione fosse anche un luogo destinato alla filatura e forse alla tessitura. Le pietre appiattite, utilizzate come macine, non solo vi venivano usate, ma anche riparate; un ciottolo associato ad una di esse, e che inizialmente era stato interpretato come macinello, si è rivelato essere un percussore che serviva a ravvivare la superficie della macina. Del resto è probabile che anche altri oggetti, come i recipienti in terracotta, fossero riparati nello stesso ambiente.

Sempre all’interno delle case sono state talora osservate concentrazioni di residui carboniosi e superfici d’argilla arrossata dal calore di piccoli fuochi . È probabile che questi servissero per riscaldare l’abitazione e che invece si cucinasse abitualmente all’aperto, davanti all’ingresso della casa. Così erano collocati alcuni focolari venuti in luce durante gli scavi: una buca di circa mezzo metro di diametro, riempita di pietre sulle quali veniva acceso il fuoco; il cibo poteva essere cotto sulle pietre, dopo che queste erano state arroventate dalle fiamme e dalle braci. Le “cucine” così ideate trovano confronti in “forni” adottati ancora di recente in più parti della Polinesia. Un focolare era poi sormontato da una struttura di pali incrociati che doveva sorreggere oggetti, forse stoviglie o cibi da affumicare.

Dalle scoperte fatte, non sembra che queste case abbiano subito dei rifacimenti, il che significa che dovrebbero essere state abitate per tempi relativamente brevi, al massimo poco più di un decennio. D’altra parte non può essere escluso che, almeno in certi casi, le capanne fossero dei semplici ricoveri prodotti ed usati in occasione di mercati che, forse, si svolgevano solo in determinate occasioni, un po’ come le nostre fiere. Questa funzione di “mercato” svolta principalmente da “La Maddalena” sembra anche suggerita da altri indizi, in primo luogo l’aspetto “aperto” dello stanziamento: infatti, nonostante ci si trovasse alla frontiera di due culture, non vi sono tracce di sistemi di difesa.

L’uomo preistorico de “La Maddalena” allevava caprovini, bovini, suini e cani e coltivava cereali, in particolare orzo e frumento. Tuttavia aveva di fronte a sé un territorio montano, con terreni che costituivano un serio problema per la sua limitata esperienza d’agricoltore: così la raccolta di frutti selvatici (come le ghiande) e soprattutto la caccia a grandi animali (specialmente il cervo e l’orso) restavano ancora la principale fonte di risorse per la gente del villaggio. Le punte di freccia in pietra ed in osso, oltre ai numerosi resti scheletrici della fauna selvatica, sono una chiara attestazione di queste pratiche venatorie.

Gli attrezzi per coltivare che si sono conservati forniscono qualche informazione interessante. Ne sono un esempio i falcetti per la mietitura: purtroppo non ci sono pervenuti i manici di legno; ma su di essi si applicava una serie di schegge di pietra opportunamente ritoccate che fungevano da lama e che si sono ampiamente conservate. La pietra utilizzata qui come per le punte di freccia – la selce – particolarmente adatta per produrre oggetti dai bordi taglienti è pressoché assente nella zona e in buona parte del Piemonte; per cui veniva raccolta al di là delle Alpi (in prossimità di Grenoble e di Avignone) e giungeva a “La Maddalena” in così gran quantità (sono state scoperte diverse migliaia di pezzi) da superare il semplice bisogno locale. Inoltre, anche se per un solo oggetto messo in luce dagli scavi, era anche in utilizzo addirittura una roccia vulcanica con qualità analoghe – l’ossidiana – raccolta probabilmente in Sardegna. Ancora una volta, si ritorna a parlare di possibili oggetti di scambi a lungo raggio. Anche per produrre le lame d’asce e d’accette si ricorreva a rocce selezionate, ma questa volta disponibili non lontano dal villaggio: si tratta di pietre verdi, sufficientemente “dure” per colpire i tronchi degli alberi e, forse, addirittura per dissodare la terra, fungendo da zappe prima dell’introduzione dell’aratro.

Oltre alle necessità alimentari è ragionevole pensare che l’allevamento di caprovini, forse insieme alla coltivazione del lino ed alla raccolta dell’ortica, dovesse rispondere anche alle esigenze dell’abbigliamento. L’intero panorama della preistoria europea fa ritenere improbabile che i neolitici chiomontini utilizzassero la lana oltre alle pelli; per provvedere a conciarle ricorrevano ancora a strumenti in selce e forse in osso. Ma, allo stesso tempo, essi hanno mostrato una piena padronanza delle fibre vegetali ed è probabile che si servissero di strumenti di una certa complessità.

La presenza di tombe nelle adiacenze di uno stanziamento neolitico non deve stupire: anzi, non mancano casi di sepolture scavate addirittura sotto la superficie delle abitazioni. Anche a “La Maddalena” è stata scoperta un’area cimiteriale a pochi metri dalle capanne, nella parte più pianeggiante del sito. Il defunto era deposto in una fossa poco profonda e rivestita di lastre di pietra che dovevano appena sporgere sulla superficie del pianoro. Non sono state osservate tracce significative di corredi. Ma spicca in primo luogo l’esiguità delle tombe (undici) rispetto ad uno stanziamento in apparenza popolato, vista la sua estensione. D’altra parte gli scheletri mostrano che non tutte le salme si trovavano deposte intere nelle tombe e fra le sepolture è stato individuato un complesso di strutture probabilmente destinate a compiere delle cerimonie. Questi indizi fanno ritenere che il seppellimento dei defunti non si esaurisse con un solo episodio, ma prevedesse più tappe, con ripetute riesumazioni e manipolazioni dei cadaveri, ridotti in definitiva alle ossa del cranio o della sola mascella. In tal caso, sarebbe possibile immaginare che una tomba venisse anche liberata completamente dell’intera salma e fosse allora a disposizione di un nuovo defunto.

Il seppellimento improvviso dell’abitato neolitico sotto un’enorme massa di detriti e forse anche altri eventi franosi si uniscono per decretare non certo la fine ma almeno la contrazione del villaggio de “La Maddalena”. Per altro si diradano le notizie sull’abitato anche perché l’orizzonte superiore del deposito archeologico è così perturbato da ostacolare la ricostruzione delle vicende. Ad ogni modo, è evidente che l’uomo della seconda metà del IV millennio a.C. e dei due successivi continua a frequentare il sito. Tutto lascia intendere che sia sempre la stessa gente e che la zona non sia stata interessata da significative correnti migratorie; ma la presenza più contenuta d’abitanti a “La Maddalena” è forse da connettere con scelte che indirizzano quasi esclusivamente allo sfruttament agro-pastorale del mondo alpino.

Verso la fine del II millennio ogni traccia scompare. Non sono emersi indizi che ci spieghino perché e come; però lo stesso fenomeno o qualcosa di simile accade anche in altre parti della Valsusa, delle Alpi ed altrove: sembra così di assistere a trasformazioni davvero profonde nell’organizzazione delle società euro-mediterranee.

Con la seconda metà del I millennio a.C. l’uomo ricompare a “La Maddalena”, ma in modo sporadico. La penetrazione celtica è evidenziata da una tomba di una giovane donna, isolata e posta curiosamente presso il cimitero neolitico. Ma non vi sono tracce di tipo residenziale: anche in questo caso si consolida l’impressione che i celti percorrano la valle, piuttosto che colonizzarla, puntando a insediarsi nelle aree di pianura. Il successivo avvento dei romani non cambia la situazione: “La Maddalena” resta una zona di campi e di boschi, mentre la gente vive altrove. È probabile che si verifichi un rinnovato interesse per “La Maddalena” soltanto con l’alto Medioevo e che s’inizi a scavare sotto i grandi massi: progressivamente si sviluppa un rilevante centro ipogeo, con una cinquantina di caverne artificiali. I ripari così ottenuti si presentano come strutture adeguatamente coibentate, di varia dimensione, talora articolate in più vani: insomma, tutt’altro che qualcosa dall’aspetto “primitivo”. Senza dubbio il nuovo complesso aiuta a sfatare uno dei luoghi comuni dell’archeologia: ecco, infatti, un esempio in cui si parla di “uomo delle caverne” senza riferirsi per forza alla preistoria.

In tempi più recenti, nel tardo Medioevo, i documenti attestano l’esistenza di un piccolo insediamento agricolo, edificato di nuovo all’aperto: la scoperta di basamenti di muri sembra confermarlo. Però queste tracce, come si è già osservato, sono localizzate verso il bordo del terrazzo, al riparo dall’instabilità e dall’irregolarità del versante.

Luogo di custodia dei materiali:

Museo archeologico di Torino e museo “La Maddalena” di Chiomonte.

Informazioni:

Da Chiomonte si prende la strada che porta sul versante sinistro in località “La Maddalena”. Info Comune tel. 0122 54104 ; email: info@comune.chiomonte.to.it TEMPORANEAMENTE CHIUSA Vedi scheda Museo Archeologico

Link:

http://www.museo-lamaddalena.it/necropoli.asp

http://www.museo-lamaddalena.it/ripari.asp

Bibliografia:

FEDELE F., Le Alpi occidentali: biogeografia del popolamento umano preistorico, in “Biogeographia”, XVI, 1992, pp. 451-479

GALLAY A., La place des Alpes dans la Néolithisation de l’Europe, in “The Néolithisation of the Alpine Region”, (a cura di P. BIAGI), Brescia, Museo Civico di Scienze Naturali, 1990, pp. 23-42

BERTONE A., FOZZATI L., La preistoria del bacino della Dora Riparia oggi, in “Segusium”, 36, 1998, pp. 11-82

BERTONE A., La ceramica neolitica di Chiomonte, in Segusium, p. 47-60, 39, 2000

BERTONE A., FOZZATI L. (a cura di), 6000 anni di storia sulle Alpi occidentali: la Maddalena di Chiomonte, Torino, Ed. Nautilius, 2002.

AA. VV., Sismicità e insediamento preistorico: il villaggio di Chiomonte nella valle di Susa, in “I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea”, a cura di E. GUIDOBONI, Bologna, SGA, 1989, pp. 452-460

Fonti:

La descrizione fu tratta nel 2005 dal sito internet http://www.cmvss.it/, con aggiunte e integrazioni.

Data compilazione scheda:

01/11/2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – G. A. Torinese

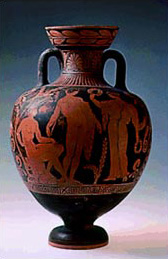

Chieri – Pessione (TO) : Museo Martini di Storia dell’Enologia.

Storia del Museo:

Nato nel 1960 da un’idea di Lando Rossi di Montelera, allora amministratore delegato della Martini & Rossi ed appassionato di cose antiche, il Museo venne inaugurato nel 1961. Considerato il più importante in Europa nel suo genere, il Museo mira all’essenziale dell’arte enologica attraverso i secoli. Ambientato da Oberto Spinola, suo primo direttore, in 16 sale ricavate dalle antiche cantine della Villa settecentesca che fu sede dei primi stabilimenti Martini a Pessione, il Museo trova la sua sede naturale fra i mattoni a vista delle pareti e delle volte che ancora sprigionano il delicato profumo dei mosti e delle erbe aromatiche.

Descrizione delle collezioni:

I reperti provengono da tre fonti distinte: il nucleo principale, costituito in massima parte da oggetti in terracotta etruschi, attici e apuli, apparteneva alla Collezione privata di Lando Rossi di Montelera; il secondo nucleo, comprendente prevalentemente attrezzi di lavoro (torchi e carri agricoli), fu acquistato da privati; il terzo (anfore vinarie, vetri dell’età imperiale, ecc.) fa parte del patrimonio della Soprintendenza alle Antichità del Piemonte.

Descrizione del materiale esposto:

La raccolta si presenta come un quadro sinottico che delinea la storia del vino attraverso i tempi, fornendo sull’argomento una vasta e rara documentazione: oinokoai etrusche, apule e corinzie (sec. VII-V a.C.); kyatoi, kilikes e khantaroi apuli (sec. VI-IV a.C.); olpai etrusche, corinzie, apule e della Gallia cisalpina (sec. VII a.C. – II d.C.); anfore, crateri, borracce, buccheri etruschi, ciprioti, greci e apuli (sec. VII-II a.C.); skiphoi attici ed apuli (sec. VI-IV a.C.); patere, pelikai del sec. IV a.C.; vetri romani di età imperiale; un bassorilievo marmoreo romano con scene bacchiche (sec. II a.C.); brocche in ceramica del sec. XIV; preziosi servizi da liquore; torchi di varie epoche e provenienze; un bellissimo carro agricolo d’epoca Luigi XV. In particolare, nella parte iniziale della raccolta si nota un plastico della Villa Pisanella di Pompei ed un modellino di torchio di Catone, posti lì per spiegare come avveniva la vinificazione nell’antica Roma. Seguono dolia ed altri medi e piccoli vasi vinari dell’epoca. Nella successiva sala “dei banchetti” risplendono idrie, anfore vinarie, crateri. Qui si può ammirare l’anfora pugliese, detta del pittore greco di Hearst, del IV sec. a.C., e firmata dall’autore: Aristarkos. La successiva saletta “dei filtri” propone attingitoi, olpi falische, bicchieri etruschi, vetri romani, anforette e patere del culto funebre delle genti galliche. Risalta una coppa del V sec. a.C. dedicata ad Ercole. Seguono reperti più recenti di cultura materiale che sono serviti per lavorare l’uva e mescere il vino.

Informazioni:

In frazione Pessione, a circa km 5 da Chieri, tel. 011 94191

Links:

https://www.martini.com/

https://www.comune.chieri.to.it/it/point-of-interest/746844

Fonti:

Fotografia tratta nel 2014 dal sito www.martinierossi.it.

Data compilazione scheda:

7 febbraio 2001 – aggiornam. luglio 2014 – gennaio 2025

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Feliciano Della Mora – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Precettoria e Chiesa di San Leonardo

Storia del sito:

Il piccolo fronte gotico della precettoria di san Leonardo è tutto ciò che sopravvive dell’Ospedale Gerosolimitano di S. Croce, appartenente all’Ordine dei Cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme. Fu fondato e la sua sede edificata nel 1412 da Tommaso Ulitoto, precettore della chiesa dello stesso ordine, intitolata a San Leonardo. Finalizzato ad accogliere i pellegrini, l’ospedale fu soppresso nel 1553 e l’edificio in seguito utilizzato come dimora del precettore, prima dai cavalieri Gerosolimitani, poi dai Cavalieri di Rodi che ne ricevettero l’eredità, e infine dai cavalieri di Malta, sino alla soppressione dell’Ordine decretata dall’editto di Carlo Emanuele III il 13 ottobre 1798, al quale fece seguito la confisca dei beni ecclesiastici imposta dal governo giacobino. Ceduto a privati l’edificio fu più volte rimaneggiato.

La chiesa, situata nel giardino adiacente, ha origini più antiche. La prima notizia infatti risale al 1141, quando Innocenzo II con una bolla la confermò al capitolo della Collegiata di Santa Maria. Nel 1190 viene invece testimoniata a Chieri per la prima volta la presenza di una mansio dell’Ordine dei Templari, ma non è dato sapere quando l’ordine si stabilì nella chiesa, alla quale però rimase legato per tutto il secolo XIII. Nel 1285 l’edificio fu distrutto da un incendio e dopo la soppressione dell’Ordine del Tempio, nel 1312, la chiesa passò con gli altri beni templari ai cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. Tommaso Ulitoto nel 1410, due anni prima di costruire l’Ospedale, fece riedificare la chiesa ed in essa volle essere sepolto. Dopo la soppressione dell’Ordine subì le stesse vicende della precettoria, diventando officina di un carradore a metà del XIX secolo. Nel 1934 chiesa e precettoria furono acquistati dai Salesiani e divennero parte integrante dell’Oratorio di san Luigi

Descrizione del sito:

La PRECETTORIA. Della struttura originaria si conserva solo un piccolo locale a pianta quadrata al piano terra, coronato da una volta a crociera costolonata, impostata su capitelli di pietra addossati al muro, e il fronte che si affaccia su via Roma con un portale gotico sormontato da un rosone oggi tamponato. Frammenti di affreschi si scorgono ancora sulle lunette della volta. Del piano superiore dell’edificio, sopra la linea marcapiano, sopravvive una finestra decorata con una semplice cornice in cotto; un’ulteriore cornice in cotto realizzata con un motivo decorativo a catena di rombi, segna la linea del tetto. L’elemento significativo di questa costruzione è la fascia esterna della decorazione del portale, ottenuta con una serie di formelle riproducenti alternativamente la croce greca e la croce di Malta, simboli dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, alla quale si affianca la cornice del rosone caratterizzata da formelle decorate “a palmetta” particolare che permette di collegare il periodo di formazione di quest’edificio a quello di altre costruzioni chieresi, come S. Domenico, dove compare lo stesso tipo di decorazione.

La CHIESA. S. Leonardo si presenta oggi come un unico ambiente adibito a porticato, al quale si accede attraverso tre aperture dal cortile adiacente il lato meridionale. Il pavimento è innalzato di oltre un metro rispetto a quello originario per allinearsi al livello stradale. Sorto come chiesa a tre navate, orientata, oltre al presbiterio l’edificio conserva tracce della primitiva porta d’ingresso alla navata centrale e della porta laterale sinistra, caratterizzata da una cornice gotica. Sulle pareti sono visibili numerosi rimaneggiamenti dovuti all’apertura successiva di porte e finestre. Le volte gotiche a crociera delle navate laterali e la volta barocca a botte lunettata della navata centrale si impostano sui muri perimetrali e su quattro colonne in mattoni arrotondati e sfalsati (a imitare i pinnacoli delle chiese gotiche chieresi), sormontate da capitelli cubici in mattoni non decorati. Lo stesso motivo ritorna nell’imposta degli archi sui muri perimetrali. L’originario campanile fu demolito nel 1850.

Gli affreschi quattrocenteschi sono stati recuperati nel 2006 sotto le scialbature. Rimangono quattro lunette con episodi della Passione di Cristo e la volta decorata con monogrammi.

Informazioni:

Associazione Carreum Potentia tel. 345 4463201 oppure 388 356 25 72 ; email: info@carreumpotentia.it

Links:

http://www.carreumpotentia.it/chiesa-e-precettoria-di-san-leonardo/

https://www.comune.chieri.to.it/cultura-turismo/complesso-sanleonardo

https://youtu.be/1OepPGZoaHE (restauro affreschi)

Bibliografia:

VANETTI G., 2000, Chieri. Dieci itinerari tra Romanico e Liberty, Edizioni Corriere

Fonti:

Fotografie dai siti sopra indicati

Data compilazione scheda:

4 maggio 2004 – aggiornam. giugno 2014 e marzo 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Mostra archeologica

Storia del Museo:

La Mostra Archeologica è stata allestita nel 2009 nel seminterrato del Palazzo Comunale e raccoglie principalmente reperti trovati a Carreum Potentia, vedi scheda

Descrizione del materiale esposto:

La prima sala ospita la ricostruzione dello scavo di un banco di anfore, realizzato da Società Case Manolino.

La seconda sala permette di comprendere le cerimonie che accompagnavano il morto nel suo ultimo viaggio ed il rito della sepoltura. Un primo tratto della necropoli che doveva fiancheggiare la via in uscita da Chieri in direzione sud ovest venne alla luce nel 1960 durante i lavori di sterro per le fondazioni di un nuovo edificio tra viale Cappuccini e viale Fasano. Nel 1993 è emerso in un lotto di terreno adiacente a quello dei rinvenimenti del 1960, un nuovo consistente nucleo di sepolture. Le indagini archeologiche hanno portato alla luce 47 tombe con corredo, che in diversi casi sono risultati frammenti non databili. In tre corredi erano presenti probabilmente delle cassettine di legno, utilizzate forse come contenitori delle ceneri. Molto interessante il caso della tomba 35, il cui corredo è costituito da ben 19 oggetti, molti dei quali esposti: tre lucerne con disco figurato; due balsamari; tre bottigliette in vetro soffiato; cinque coppette carenate.

Altre indagini archeologiche consentono di definire le caratteristiche delle ceramiche in uso dalla fine del secolo XII, quando lo sviluppo economico e l’espansione urbanistica della città portano alla nascita di manifatture artigianali. Vengono presentati in mostra esemplari di ceramica invetriata, ingobbiata e smaltata.

Informazioni:

Piazza Dante/Via Palazzo di Città 10. Visitabile su richiesta, tel. 011 9428342/440 (orario d’ufficio); email: cultura@comune.chieri.to.it

Link:

https://www.comune.chieri.to.it/cultura-turismo/museo-archeologico

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

16 luglio 2004 – aggiornamento giugno 2014 e marzo 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Città romana di “Carreum Potentia”

Storia del sito:

Chieri, la romana Carreum Potentia, costituiva, oltre alla sua più nota vicina, Torino (Julia Augusta Taurinorum), l’unico centro urbano sul quale in epoca romana gravitava il complesso collinare torinese. Entrambe le città si svilupparono su precedenti insediamenti celto-liguri, come testimoniato con particolare evidenza dal loro attuale nome, di origine celtica (Karr-o nel caso di Chieri), che nei secoli si è imposto su quello romano.

Anche la denominazione romana fornisce elementi di interesse; nello specifico, Potentia (traducibile con potenza, forza) ci riporta a casi di città con nomi simbolico-augurali (Pollentia=Pollenzo, Valentia=Valenza Po, Industria) nate in stretta connessione con il progetto di riorganizzazione territoriale di tutto il Piemonte sud-orientale che si realizza alla fine del II sec. a.C. con l’obiettivo di insediarvi coloni romani attraverso la parcellizzazione (centuriazione) e la distribuzione delle terre conquistate. Progressivamente una serie di atti amministrativi sancisce il processo di romanizzazione: sotto Cesare, i suoi abitanti vengono censiti nella tribù Pollia; in età augustea , Chieri viene inclusa nella IX Regione augustea ed in età successiva diviene municipium.

Il suo territorio risulta limitato da Industria a nord, da Asti ad est, da Pollenzo a sud e ad ovest da Torino; con buona probabilità, comunque, è il Po a fungere da confine amministrativo tra Torino e Chieri e, contemporaneamente, da demarcazione tra XI e IX Regione augustea. Nei primi secoli dell’impero sembra, nel complesso, seguire l’evoluzione comune a molti centri italici godendo di un soddisfacente benessere; in particolare Plinio il Vecchio cita Chieri nella sua “descriptio Italiae” tra le “nobili” città della regione compresa tra Po ed Appennino, definizione che certo allude ad una situazione di prosperità economica e ad un evoluto tessuto urbano e sociale.

Peraltro per Chieri si registra una precoce decadenza; risente infatti molto presto della concorrenza di Torino, colonia a vocazione internazionale, restando forzatamente esclusa dalle grandi direttrici di traffico. Si ipotizza una contrazione del nucleo abitato e un suo spostamento verso l’area collinare di San Giorgio a partire già dal II sec. d.C.; la sua debolezza sarà ufficialmente sancita dall’inserimento dell’intero territorio chierese nella diocesi di Torino.

Descrizione del sito:

L’abitato urbano, privo di mura, sembra si estendesse su un’area quadrata con lato di 6-700 m compreso all’incirca tra le attuali via S. Raffaele, via dei Molini, via Tana ad ovest; via S. Pietro, via Pellico, via S. Domenico a sud; via S. Antonio a nord.

Al suo interno, dai recenti scavi effettuati nel corso del restauro del Palazzo Fassati di San Severino, è emerso un complesso di rilievo quanto a dimensioni e ad impegno costruttivo, identificato con il foro e consistente in una grande piazza quadrangolare, di circa 60 m di lato, delimitata ad est da murature segnalate sotto via Palazzo di Città, circondata da portici e provvista di una vasca di raccolta dell’acqua. La sua realizzazione in età augustea, all’inizio del I sec. d.C., potrebbe segnare il riconoscimento dello status municipale di Carreum. Proprio a partire da tale età si riscontrano notevoli rifacimenti ed ampliamenti delle strutture urbane, anche nell’ambito delle abitazioni private, come ad esempio in vicolo Tre Re, dove l’impianto risultava completato da un collettore fognario.

Lo sviluppo urbanistico non sembra però aver seguito una rigorosa metodologia di pianificazione, fatto in buona parte imputabile ai vincoli geo-morfologici del terreno collinare; l’edilizia pubblica si sarebbe pertanto focalizzata su due problemi, entrambi idrici, seppure opposti: da un lato il drenaggio, da cui la necessità di realizzare terrazzamenti in funzione delle pendenze, dall’altro l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua potabile.

Al di fuori del perimetro urbano si collocano invece sia le necropoli sia gli impianti artigianali, indagati in modo sistematico a partire dagli anni ’80 del Novecento; appartengono alla seconda categoria le bonifiche con anfore presso Ponte del Nuovo e quelle di via Tana, dove si è rilevato un impianto risalente alla fine del I sec. d.C., costituito da un porticato connesso ad un focolare e ad un pozzo; il piano di calpestio del portico si presentava drenato da anfore intere, capovolte e disposte ordinatamente tra i pilastri.

Le necropoli si situano rispettivamente all’inizio di viale Cappuccini e sotto l’ex edificio del Seminario, poi Scuola Don Milani, in via Vittorio Emanuele II, con una probabile collocazione sull’antica via Fulvia, lungo il tratto ricostruibile Villanova-Riva di Chieri-Chieri. La vicinanza delle aree sepolcrali al centro cittadino ha fatto ipotizzare la mancanza di una fascia di suolo pubblico inedificabile all’esterno della città e quindi comproverebbe ulteriormente l’assenza di una logica “urbanistica” nell’organizzazione della Chieri romana.

Al problema dell’approvvigionamento dell’acqua si collegano i resti di un acquedotto: Vedi Scheda “Acquedotto romano”.

Nelle aree limitrofe alla città si sono poi reperite altre opere idriche, non più visibili, in particolare, nel 1960, in regione Maddalena, località Fontaneto, il perimetro di un edificio in muratura con tre vasche rettangolari che si dicevano alimentate da una piccola sorgente alla quale la regione di Fontaneto doveva il proprio nome. Di questo e dell’edificio attiguo, composto di due locali, uno absidato ed il secondo a camera, non si conosce la destinazione. Che si tratti di un santuarietto rustico piuttosto che di un complesso finalizzato al rifornimento idrico del territorio extraurbano (con o senza collegamento con l’acquedotto), come ipotizzato, sembra comunque confermare l’impegno degli amministratori pubblici chieresi nei confronti del “bene acqua”.

Altri ritrovamenti di rilievo sono da riconnettere alle attività artigianali chieresi più fiorenti e con organizzazione definita preindustriale, vale a dire la produzione di laterizi e ceramica, favorita dalle caratteristiche geologiche della pianura chierese, ricca di formazioni argillose (loess). In particolare i manufatti edilizi (tegole piane per la copertura dei tetti e mattoni sesquipedali) sono spesso rinvenuti come materiale di riutilizzo nelle tombe, ad es. nella copertura di quelle “a cappuccina”, indicano una distribuzione su vasta area, in grado di rifornire almeno il territorio municipale. Oltre al materiale prodotto, sono testimoniati sia i luoghi di produzione, ovvero le fornaci, come in vicolo Tre Re, sia il nome dei produttori forse più importanti della zona (ricorre spesso come marchio di fabbrica la gens Petronia).

La ceramica è rappresentata da parecchi esemplari del tipo c.d. “sigillato”, a vernice arancione, caratteristica, oltre che per il colore, anche per la tecnica di lavorazione “à la barbotine” consistente nel decorare esternamente il vaso applicandovi elementi figurati o geometrici in rilievo ottenuti diluendo l’argilla, senza utilizzo di matrici. La quantità di manufatti immessi nel mercato locale induce a ritenere che sul territorio chierese esistessero officine in grado di raccogliere l’eredità della ceramica padana “a figure rosse” e di porsi in alternativa alla produzione della Gallia meridionale in un periodo compreso tra l’età neroniana e la metà del II sec. d.C. Vedi Scheda “Civico Museo Archeologico”.

Luogo di custodia dei materiali:

Presso il Museo Archeologico di Torino e la “Mostra Archeologica” presso il Municipio di Chieri, vedi scheda.

Informazioni:

Bibliografia:

AA.VV. – Museo Archeologico di Chieri – Contributi alla conoscenza del territorio in età romana – Torino, 1987

D. BETTALE, M. MONETTI, P. TAMAGNONE – Relazione dell’attività archeologica della Sez. GEI di Chieri, anni 1957-70, Chieri, 1973, pp. 29-31

A. DORO, Alcune osservazioni sull’antico culto delle acque nella zona di Chieri, in “Epoche. Cahiers di storia e costume del Piemonte I”, 1962, pp. 138-140

R. GHIVARELLO, L’acquedotto romano di Chieri, Boll. “SPABA” XVI, 1932, pp. 156-167

R. GHIVARELLO, Nuovi ritrovamenti dell’acquedotto romano di Chieri, Boll. “SPABA” XVI-XVII, 1962-1963, pp. 137-139

B. LA ROCCA HUDSON, Le vicende del popolamento in un territorio collinare: Testona e Moncalieri dalla preistoria all’alto medioevo, “BSBS” LXXXII, 1984, pp. 29-32

L. ROCCATI, I ritrovamenti romani – Regione Maddalena – Scavi 1958-1959, “Il Chierese” XV, 1959, nn. 30-35

E. ZANDA, Lo sviluppo della città in età romana, “I giornali di restauro” n. 3, 1994, pp. 39-47

G. PANTÒ (a cura di), Archeologia a Chieri : da Carreum Potentia al comune basso medievale, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie, Torino 2011

Fonti:

Fotografia GAT.

Data compilazione scheda:

28 ottobre 2000 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Marina Luongo – Gruppo Archeologico Torinese

Chieri (TO) : Chiesa e convento di San Domenico

Storia del sito:

Sebbene la presenza dei Domenicani in Chieri risalga almeno al 1260-70, come si può dedurre dagli Statuti Comunali del 1313, la costruzione della chiesa gotica iniziò solo verso il 1326, negli anni in cui si tenne a Chieri, per la prima volta, il capitolo provinciale. Una delibera del consiglio chierese conferma l’esistenza di una fabbrica per il San Domenico nel 1332, quando concede un contributo ai predicatori «ut melius possint perficere ecclesiam S. Dominici». Una seconda testimonianza si ha nel 1373, allorché l’inquisitore Tommaso da Casasco condannò cinque eretici a varie pene, una delle quali prevedeva «quod contribuatis florenos centum magnos boni auri et ponderis pro fabrica ecclesie Sancti Dominici de Cherio».

Secondo alcuni autori, dopo un ulteriore contributo del Comune nel 1381 per le campane, il cantiere fu chiuso nel 1388 e la prima chiesa inaugurata. Non si conoscono le caratteristiche di questo edificio al quale dovrebbe appartenere oggi solo il campanile. Un’ipotesi, basata su alcuni ritrovamenti e sulla probabilità che tale chiesa fosse orientata, vorrebbe far coincidere il primo edificio gotico con il transetto dell’attuale. La fabbrica di S. Domenico si riaprì tra la fine del XIV secolo e il primo ventennio del XV. Di questa fase abbiamo notizie relative alla nascita delle cappelle, ad opera delle famiglie Bullio, Dodoli e Gribaudi, ma soprattutto dei Villa che fecero affrescare la cappella sotto il campanile, contribuirono al rinnovo della facciata, adornarono la Cappella della Maddalena con il trittico ligneo delle Storie della Passione (oggi al museo di Bruxelles) e ottennero il privilegio del patronato dell’altar maggiore. Nel 1499 i lavori si conclusero e la chiesa venne nuovamente consacrata da Felice V antipapa in favore del quale si erano schierati i Domenicani. Strutturalmente era simile all’attuale, però l’altare principale era posizionato nella zona absidale ed era anticipato dal coro, posto nel presbiterio; un pontile, tra il transetto e l’aula, divideva la chiesa dei frati da quella dei fedeli.

Con la Controriforma vennero adottate alcune modifiche: l’altare maggiore avanzò verso il transetto e si scambiò con il coro; il pulpito avanzò anch’esso sino alla terza colonna di destra; l’altare della Madonna del Rosario venne portato nella cappella attuale. Furono annullati gli altari addossati ai pilastri. Interventi significativi si ebbero nella prima metà del sec. XVII per volontà della famiglia Broglia, con gli affreschi della volta del catino absidale ad opera del Moncalvo. Tra gli interventi tesi a rinnovare la chiesa secondo canoni barocchi ve n’è uno non voluto, bensì derivante da una causa di forza maggiore: nel 1641 fu chiusa la cappella di S. Marta sotto il campanile con gli affreschi quattrocenteschi della Natività, e si trasformò il locale per ricavare l’attuale cappella di Santa Rosa. Probabilmente non di una scelta estetica si trattò, ma di un intervento necessario per riparare ad un evento rovinoso, quale il crollo delle campane, che da documenti pervenuti risultano sostituite nello stesso periodo. Dopo le confische dei beni ecclesiastici nel 1871 rientrarono i padri domenicani e a fine Ottocento la chiesa subì modifiche interne dettate dal gusto dell’epoca e un rafforzamento con chiavi della facciata che minacciava il crollo.

Descrizione del sito:

Il frontale, non in asse con la chiesa, è partito in cinque campi delimitati da contrafforti a pianta quadrangolare, conclusi da un pinnacolo; portale strombato, sormontato da una trifora gotica; due bifore in corrispondenza delle navi laterali; fianchi e regione absidale della chiesa scanditi da contrafforti in corrispondenza dei pilastri interni d’imposta degli archi delle volte; luci barocche nelle cappelle e nell’abside; tetto in coppi a due spioventi e tre falde; muratura in mattoni a vista; cornici ed archetti intrecciati a delimitare la linea del tetto, poggianti su mensoline e sormontate da una cornice a rombi; cornice in cotto a più fasce nella strombatura del portale e della bifora soprastante; cornice a fascia semplice sulle monofore laterali della facciata; pinnacoli in cotto a coronamento del fronte.

INTERNO. Pianta a croce latina con transetto poco pronunciato, tre navate affiancate da cappelle; quattro campate per ogni navata; volte a crociera rette da otto colonne fasciate, sormontate da capitelli e collegati da arconi a sesto acuto; presbiterio conchiuso da abside poligonale; navate laterali non absidate; quattro capitelli decorati a figure sui quattro pilastri prossimi al transetto; tracce di elementi decorativi sugli arconi delle cappelle laterali. Alla fine del XIV secolo e il primo ventennio del XV dovrebbero risalire i cicli di dipinti gotici ancora conservati in modo frammentario alla base del campanile e in un piccolo locale a lato della sacrestia, nonché l’affresco della Madonna del latte, sulla prima colonna a sinistra per chi entra. Gli affreschi del catino absidale sono opera di Guglielmo Caccia detto “il Moncalvo”. Eseguiti tra il 1605 e il 1615, raffigurano nella volta del coro i Quattro Evangelisti e nelle lunette sottostanti episodi della Vita di san Domenico e nei cinque medaglioni del catino absidale Santi Domenicani. Sempre dello stesso periodo sono le due grandi tele della Resurrezione di Lazzaro e del Miracolo dei pani e dei pesci. Nel frattempo iniziarono i lavori per rinnovare la cappella del Rosario, sull’altare della quale lo stesso Moncalvo e gli artisti della sua scuola posero la stupenda pala della Madonna con Figlio tra San Domenico e santa Caterina. Ancora alla bottega del Moncalvo vengono attribuite le pale di S. Pietro Martire ai piedi del Crocifisso e della Sindone sorretta dagli Angeli.

CAMPANILE. Alto 52 metri, a pianta rettangolare, è inserito tra il braccio sinistro del transetto e la terza campata della nave laterale, partito in cinque piani orizzontali con luci ad ampiezza crescente verso l’alto; tetto a cuspide con pinnacoli in cotto (non originari); muratura in mattoni a vista; archetti non intrecciati nelle cornici marcapiano; cornici in cotto non decorate alle bifore e alle monofore.

CONVENTO. Si presenta come un edificio a pianta rettangolare con due chiostri quadrangolari interni divisi da una manica trasversale; perimetrali ai chiostri corrono i corridoi, a tutti i piani e su tutti i lati, ad eccezione di quello nord-orientale. Due scale a due rampe con archi collegano il piano terra al primo piano, riservato alle celle dei frati e alla biblioteca. Resti di finestre con cornice ogivale in cotto non decorato testimoniano l’origine medievale dell’edificio. Nella sala capitolare è conservato un Crocifisso ligneo del 1522, opera di Martino da Casale.

Informazioni:

Tel. 011 9403911

Links:

http://www.comune.chieri.to.it/vivi-la-citta/san-domenico

http://www.lacabalesta.it/testi/arte/chierisandomenicosanleonardo.html

Bibliografia:

VANETTI G., 2000, Chieri. Dieci itinerari tra Romanico e Liberty, Edizioni Corriere

Fonti:

Fotografie da http://www.chieri.info

Data compilazione scheda:

9 maggio 2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese