Provincia di Cuneo

Pamparato (CN) : Cappella di San Bernardo

Storia del sito:

La piccola cappella dedicata a San Bernardo, che la tradizione orale vuole sia stata l’antica chiesa parrocchiale risalente al secolo XI, è un edificio a pianta rettangolare con volta a botte. La facciata fu aggiunta in epoca barocca.

Tra il 1999 e il 2000 è stato compiuto un imponente lavoro di consolidamento e di restauro che ha consentito di distinguere fra i dipinti originali e un maldestro rappezzo fatto in epoca napoleonica, verosimilmente per ovviare a guai derivati dai problemi statici che già allora dovevano minare l’integrità della struttura.

Sulle pareti e sulla volta si snoda un ciclo di AFFRESCHI del XV secolo, che presenta una notevole importanza nell’arte delle Alpi Marittime per l’abbondante iconografia della vita di san Bernardo di Clairvaux.

Descrizione del sito:

Gli affreschi portano la data e la firma del maestro Segurano (Cigna), poste in un’iscrizione a caratteri gotici sotto gli affreschi (MCCCCLXXXXII [1492] die 24 septemb… segu…), confermano le notizie gia date dal Lobera nel XVIII secolo. Nell’iscrizione si legge anche il nome del committente: Jacobus Brilada. La data concorda con l’attività del pittore e ne rappresenta la maturità artistica.

Significativi sono gli otto pannelli della volta e il nono sulla parete di destra. Essi rappresentano uno dei cicli più estesi della vita del Santo. Da sinistra, su due registri, vi sono le seguenti scene, indicate da cartigli scritti in caratteri gotici, in un raro italiano latinizzante: san Bernardo visita un condannato a morte; la Vergine saluta il Santo; san Bernardo rifiuta due mitrie; il Santo seppellisce Malachia; fa risuscitare un morto; libera un’indemoniata; impone la cappa ad alcuni giovani; converte gli abitanti di Aosta. Il nono pannello raffigura san Bernardo che insegna ad un confratello i dieci comandamenti, scritti su bianchi cartigli attaccati ad una robusta catena, simbolo della forza della legge divina.

Nel catino absidale il Cristo Pantocratore in mandorla tra i simboli dei quattro Evangelisti.

Sulla parete di sinistra della Cappella l’affresco della “buona e cattiva preghiera”, quasi identico a quello esistente nella cappella di San Bernardo delle Forche a Mondovì, e la figura di santa Caterina d’Alessandria.

Sulla parete di fondo sono raffigurati, nel riquadro centrale, la Madonna col Bambino affiancata da san Bernardo e san Giovanni Battista; a sinistra i santi Pietro e Biagio separati da un finissimo fregio, a destra, in modo analogo, sant’Antonio abate e san Sebastiano.

Informazioni:

L’edificio si trova al limite superiore dell’abitato di Pamparato, proprio all’inizio dei castagneti. Comune di Pamparato tel. 0174 351113

Links:

https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/576-cappella-di-san-bernardo-di-clairvaux

http://comune.pamparato.cn.it/

Bibliografia:

LOBERA L. D., Dissertazione sopra l’origine della Città di Mondovì e delle antichità della terra, castello e chiese di Vico, Stamp. Rossi, Mondovì, 1791

RAINERI G., La cappella di S. Bernardo a Pamparato, “Boll. S.S.S.A.A.”, n° 81, Cuneo, 1979

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Il sito www.pamparato.com nel 2005 riportava le fotografie di tutti gli affreschi, nel 2014 non risulta esistente, reindirizzato a quello del Comune, ma senza le immagini. Nella presente scheda era la n° 2. Nel 2014 foto 3 tratta da http://rete.comuni-italiani.it/foto/contest/77387/view e foto 4 da http://www.uciimtorino.it/arte_20_segurano_cigna_predica_di_s_bern.jpg

Foto in alto di Giorgio Bernardi, inserita a gennaio 2019.

Data compilazione scheda:

20/10/2005 aggiornamento marzo 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Pagno (CN) : Abbazia dei Santi Pietro e Colombano

Storia del sito:

Il monastero di Pagno, fondato secondo la tradizione per volontà del re longobardo Astolfo (749-756) da monaci provenienti dal monastero di San Colombano di Bobbio, nel Piacentino, fu a lungo la più florida abbazia del Saluzzese. L’insediamento monastico dei Longobardi non arrivò tuttavia su un terreno “deserto”, ma secondo la tesi di diversi storici il monastero si innestò su una precedente comunità cristiana che già disponeva di una propria chiesa e di un cimitero. Nell’825 l’imperatore Lotario decideva la sua “unione” per incorporazione con il monastero della Novalesa, quindi di San Pietro di Breme. Al momento dell’unione come semplice cella contava centinaia di monaci e le rendite derivanti dalle estese proprietà dovevano rappresentare un valido aiuto per il mantenimento dell’ospizio del Moncenisio. Saccheggiata dai Saraceni, ha avuto in seguito fasi importanti e complesse di ricostruzione. La chiesa di Pagno dovrebbe essere stata ricostruita tra il 1026, anno in cui è menzionata soltanto una «cellam», e il 1151, anno in cui è invece documentata una «ecclesiam Sancti Petri in Pagno»: alle pitture dell’arco trionfale può dunque ben convenire una data entro i primi decenni del XII secolo. Da sottolineare la ricchezza dell’arredo interno della chiesa romanica che, almeno nella zona presbiteriale, era affrescata e pavimentata a mosaico: peccato che le pitture siano andate perdute nel XVIII secolo, quando furono abbattute le absidi per costruire la nuova facciata (frammenti pittorici sono ancora riemersi, nel 1976, dagli scavi sul sagrato) e che del mosaico, visto ancora a metà del Seicento da mons. Agostino Della Chiesa, vescovo di Saluzzo, non vi sia più traccia.

Descrizione del sito:

Della antica fondazione monastica benedettina rimangono testimonianze di un certo rilievo, ma gravemente compromesse e di difficile lettura. Innanzitutto la chiesa abbaziale e la sua del tutto insolita trasformazione con l’inversione di facciata. Quella attuale a salienti, nel complesso disadorna e appena ingentilita, al centro, dal portale rinascimentale-barocco a sua volta sormontato da una grande finestra partita da due colonnine, venne infatti eretta nel XVIII secolo con l’abbattimento della parte absidale. La chiesa conserva resti della facciata romanica verso il cimitero. Suddivisa da alte lesene in tre campi (corrispondenti un tempo alle tre navate, in cui si articolava l’interno) era ingentilita nella parte superiore da tre finestre con arco a tutto sesto, quasi poggianti su una fila di archetti pensili. Chiuso il grande portale centrale che era inserito in una cuspide gotica a ghimberga, vennero aperte due anonime finestre rettangolari ed un oculo ovale per dare luce all’interno. Fu anche murato il rosone centinato. Sempre su quella che era l’antica facciata, si intravedono i resti di un colossale dipinto dedicato a san Cristoforo secondo i canoni abbastanza diffusi in area cuneese e riscontrabili anche sulle facciate della chiesa parrocchiale di Rossana e di San Giovanni di Saluzzo. Tracce della primitiva costruzione sono riscontrabili anche lungo i muri laterali della chiesa. Sono archetti pensili, tratti di muratura a spina di pesce. Un massiccio campanile sovrasta la chiesa agganciandosi alla parte destra della facciata. L’ultimo piano del campanile è caratterizzato da bifore abbinate, senza colonna centrale. È probabile che risalga, almeno nelle linee principali, all’XI secolo, poi rimaneggiato nel XIII secolo. Sempre all’esterno della chiesa è caratteristico il piccolo affresco sulla navata destra, raffigurante una Crocifissione, ancora di gusto medievale. Anticamente l’interno della chiesa era suddiviso in tre navate. La scansione architettonica originale è ormai perduta: le due navatelle laterali sono state chiuse per ricavare cappelle nelle quali si intravedono tracce di affreschi di età romanica e gotica. Tra questi ultimi emerge il bellissimo arcangelo Michele, opera pare di Hans Clemer. All’inizio del XII secolo va invece forse riferito l’angelo e la greca abitata dell’arco trionfale (oggi in sottotetto), caratterizzati da un tratto rapido ed impetuoso e da una vivacissima cromia, rotta da lumeggiature. Nella seconda cappella destra si conserva una lastra tombale quattrocentesca con la figura giacente di un priore del monastero, forse Antonio Pettenati da Verzuolo. In una cappella vicina si trovano invece frammenti di una lapide longobarda. Secondo alcuni storici la lapide sarebbe stata dedicata alla regina longobarda Ansa e a Beatrice, figlia sua e di Desiderio, re dei Longobardi, benefattrici del monastero. Particolarmente affascinante la piccola cripta, di spoglia e campestre semplicità, compatta ma anche vagamente leggiadra nella sua ingenua struttura architettonica caratterizzata da colonne in pietra appena squadrata. Sono colonnine monolitiche, molto rozze e simili a quelle della cripta di Borgo San Dalmazzo, anch’essa un tempo monastero benedettino.

Informazioni:

Ente Turismo “Le terre del Marchesato” tel. 0175 240352

Links:

http://www.comune.pagno.cn.it

http://www.arteefede.com/benicult/articolo.php?file=DIOCESI%203.htm

Bibliografia:

G. ROMANO (a cura di), Piemonte Romanico, Torino, 1994; MOLLI BOFFA G., Ricerche sul monastero dei SS. Pietro e Colombano in Pagno, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, 1982, pp.175-185; COALOVA M., Il monastero di Pagno (CN): un’analisi archelogica e storica, tesi di laurea in Archeologia Medievale, Università di Torino, Facoltà di Lettere, a.a. 1992-1993, relatore M.M. Negro Ponzi Mancini, inedito; BIANCOLINI D., Il monastero dei Santi Pietro e Colombano in Pagno. Appunti di storia e restauro, in «Bollettino d’Arte», sesta serie, LXV, 1980, pp.33-38

Fonti:

Foto in alto da Wikipedia. Le fotografie in basso sono tratte dal sito al n° 2. Ultima foto archivio GAT. Nel sito del Comune vi è un’immagine degli scavi archeologici nell’abbazia.

Data compilazione scheda:

11/11/2004 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Paesana (CN) : Bric Lombatera

Storia del sito:

Le incisioni, scoperte alcuni anni fa, sono del tipo a coppelle su pietre di diversa dimensione. La roccia principale è situata sulla parte sommitale della cresta arrotondata ed è circondata lungo tre cerchi concentrici da altre 13 rocce coppellate, delle quali sembra costituire il punto focale. Non è da escludere un posizionamento artificiale.

Descrizione del sito:

La roccia è un micascisto con vene di quarzo. Lunghezza 4.80 m, larghezza 2.60, spessore 0.70 m. La superficie incisa è divisa in tre settori, piani e non inclinati, ricoperti da 39 coppelle, a volte larghe e profonde e connesse da una rete di canaletti, per lo più nelle parti più elevate, dove una larga vaschetta (diametro 32 cm, profondità 12) sembra rappresentare la caratteristica più importante.

Informazioni:

Da Paesana si va al Pian Munè, poi si raggiunge sulla destra un grande parcheggio e da qui il Bric Lombatera (1384 m). Info Comune, tel. 0175 987105 oppure 0175 94105

Link:

http://www.rupestre.it/archiv/3/ar32.htm

Bibliografia:

A. CAVALLERA, Tracce e messaggi sulle rocce del Pian Muné in Alta Valle Po – Paesana, in Estate, inverno, turismo e ambiente, Paesana, 1980

M. VENTURINO GAMBARI, A. ARCA’, A. FOSSATI, E. MARCHI, Barge, Paesana, Envie, Revello, Rifreddo, Sanfront, loc. Monte Bracco e Paesana, loc. Bric Lombatera. Insediamenti pre-protostorici e manifestazioni di arte rupestre, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 16, Torino, 1999

Fonti:

Notizie e fotografia dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

24/6/2007 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Ormea (CN) : Chiesa collegiata di San Martino

Storia del sito:

Ormea, anticamente denominata Ulmeta dal latino “ulmus” per la presenza di un gran numero di olmi, fu originariamente abitata dai Liguri Vagienni; nel 124 a.C. fu conquistata dai Romani. All’inizio del X secolo subì le incursioni dei Saraceni che costruirono sulle alture torri e rifugi tuttora esistenti. (vedi scheda Garessio Torre saracena).

I RUDERI DEL CASTELLO dominano il capoluogo dalla collina di S. Mauro; il maniero, sorto nel X secolo, fu ampliato e fortificato in fasi successive sino al 1625. Fu distrutto dai Francesi nel 1794. Ormea appartenne all’antico Contado di Alba e poi al Marchesato di Ceva, in seguito passò alla Casa dei Savoia a cui ritornò dopo l’occupazione napoleonica.

Il nucleo urbano originario insiste attorno alla principale Via Roma, dalla quale si snoda la rete dei vicoli, in dialetto “trevi”, dove si scorgono edifici del XIV-XVI secolo, fregi e portali che testimoniano la passata architettura locale.

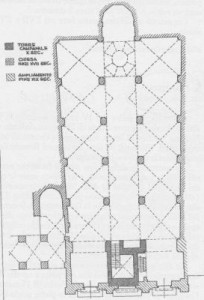

L’edificio dell’attuale CHIESA PARROCCHIALE, intitolata a S. Martino vescovo di Tours, fu iniziato nel 1300 e terminato verso la metà del 1400; fu consacrato dal vescovo di Alba nel 1490. Mancavano il coro dietro il presbiterio e le due cappelle che lo fiancheggiano: dal 1602 al 1630 si tagliò il monte alle spalle della chiesa e si costruirono l’abside poligonale e le due cappelle di testa delle navate.

La chiesa fu costruita inglobando una antica TORRE-PORTA risalente al X secolo che era posta sulla strada che univa il Piemonte a Oneglia. La porta, costruita in pietra grigia locale, aveva un arco ogivale all’esterno ed un arco a tutto sesto all’interno e conservava il selciato della strada ad un livello molto più basso dell’attuale. La porta, antistante la navata centrale, fu modificata per diventare campanile della chiesa: venne soprelevata e completata con la cuspide poligonale, vennero aperte monofore e bifore, fu ornata di archetti pensili. Nel 1800 la torre campanaria venne affiancata dai prolungamenti anteriori delle navate laterali e venne costruita una nuova facciata in cui si aprono solo le porte laterali, perché la parte centrale è ostruita dalla torre.

Descrizione del sito:

La chiesa ha il consueto schema medievale a tre navate, senza transetto, con cupola ottagonale a tiburio sul presbiterio. Le navate laterali sono coperte da crociere quadrate, quella centrale da una lunga volta a botte. L’edificio presenta due caratteristiche eccezionali: la navata centrale è di larghezza minore della laterali, forse per la preesistenza di un’altra chiesa; l’altra anomalia è l’allargamento delle navate laterali procedend o dall’ingresso verso il presbiterio: non è percepibile a occhio, si coglie solo nella pianta, ma crea un effetto prospettico di riduzione della lunghezza della chiesa. Non si sa se fu voluta per equilibrare la lunghezza dell’edificio rispetto alla sua larghezza, oppure se fu causata da imprecisioni della costruzione medievale.

o dall’ingresso verso il presbiterio: non è percepibile a occhio, si coglie solo nella pianta, ma crea un effetto prospettico di riduzione della lunghezza della chiesa. Non si sa se fu voluta per equilibrare la lunghezza dell’edificio rispetto alla sua larghezza, oppure se fu causata da imprecisioni della costruzione medievale.

All’interno, durante i restauri del 1971, sono affiorati resti di AFFRESCHI: un Cristo Pantocratore in mandorla; scene della vita di san Martino, un “Cristo di pietà” e alcuni Santi datati 3 Novembre 1397, quindi i più antichi affreschi gotici della valle Tanaro e del Monregalese.

La chiesa è ricca di altari barocchi e di una Crocifissione attribuita al Moncalvo (fine del XVI secolo).

Nel comune di Ormea, la grotta “dei Saraceni” è stata frequentata fra l’età neolitica (V millennio a.C.) e l’età del Bronzo avanzata (II millennio a.C.).

Informazioni:

Chiesa parrocchiale tel. 0174.391127

Links:

http://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_San_Martino_%2

Bibliografia:

BERTONE L., 2002, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano (CN)

Fonti:

Foto in alto da wikipedia. Piantina da Bertone 2002. Immagine affresco da http://ermetical.blogspot.it/2012/09/ars-regia-il-quattrocento.html. Fotografia casa medievale da http://www.ormea.eu/psixsite/Il%20portale/Percorso%20del%20cuore/default.aspx

Data compilazione scheda:

22/02/2006 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Niella Tanaro (CN) : Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta

Storia del sito:

La chiesa è di origini antichissime, forse edificata su un tempio pagano; documenti risalenti all’anno 901 ne testimoniano già la presenza. Citata in un diploma del 1041: “titulo Nigella cum Castro et capellis”. Riedificata nel XIII secolo in semplicissime forme romaniche aveva due navate, di cui la maggiore con abside rotonda, mentre la minore aveva una terminazione piana. Era lunga cinque campate e terminava all’altezza del campanile posto sulla destra. Probabilmente non aveva volte e, a destra dell’abside, vi era una piccola sagrestia. Successivamente venne costruita l’altra sagrestia a sinistra dell’abside; entrambe vennero affrescate nel XV secolo. Parte degli affreschi furono successivamente ricoperti da intonaci, che li salvarono dall’incendio del 1911.

Nel XVIII secolo venne aggiunta la navata destra, la facciata venne demolita e la chiesa fu prolungata in avanti di due campate, venne soprelevato il campanile e furono erette le volte. Alla fine del XIX secolo fu edificata la nuova facciata, in stile eclettico, decorato l’interno e venne costruita, sul lato sinistro, la colossale cappella-santuario di Nostra Signora del Sacro cuore (1899).

Descrizione del sito:

A testimonianza dell’origine romanica della Chiesa Parrocchiale è rimasta l’abside in cui si leggono le diverse fasi costruttive. La parte basamentale è romanica, in blocchi squadrati di pietra arenaria; vi si aprono tre monofore strombate con arco monolitico e termina con una cornice sporgente. La parte superiore risale al XVIII secolo ed è in pietra di spacco molto irregolare.

Il CAMPANILE è un robusto torrione quadrato di pietrame a spacco e laterizi di recupero, che sale pieno sino alla cella campanaria.

Nel portale maggiore è stato murato l’antico architrave della chiesa romanica, che era posto tra la porta e la lunetta. Attualmente l’interno della chiesa è a tre navate di sette campate, con volta a botte unica.

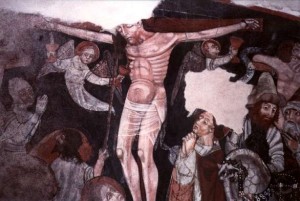

AFFRESCHI. Nella sagrestia destra vi è affrescata la scena della Crocifissione, che manifesta nei volti dei cavalieri e della folla ai piedi della croce una forte emotività, accentuata dal vigore del disegno (vicino allo stile jaqueriano). Altri affreschi raffigurano san Bernardo d’Aosta benedicente e san Michele che pesa le anime e sconfigge il diavolo con una lancia. Sulla parete adiacente si trova una rara raffigurazione iconografica di san Sebastiano incarcerato che dialoga con Diocleziano, attribuita al pittore Pietro da Saluzzo.

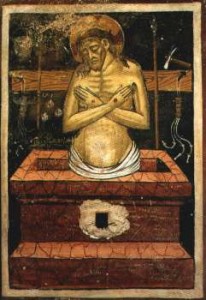

Nella sacrestia sinistra appare un unico affresco: Cristo di pietà (o nel sepolcro), che richiama lo stile di Jaquerio.

Informazioni:

Sul poggio a nord dell’abitato, nei pressi del castello. Parrocchia tel. 0174 226123 o “Pro Loco” tel. 0174 226105.

Links:

www.comune.niellatanaro.cn.it

Bibliografia:

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Notizie e immagini tratte nel 2008 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

31/01/2008 -ggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Niella Tanaro (CN) : ex chiesa di San Bartolomeo e cappella della Natività delle Vergine

Storia e descrizione dei siti:

Nel punto più alto della collina di Valmorei, in un gruppo di caseggiati rustici, si erge l’elegante struttura dell’antichissima CHIESA DI SAN BARTOLOMEO, che aveva il Titolo “de Moduleto” nel 1041, eretta nel mezzo dell’omonima selva di querce.

L’interno dell’edificio è stato molto rimaneggiato, ma la parte esterna è conservata nei suoi elementi essenziali. La Chiesa, di chiara impostazione romanica, era a navata unica absidata: il corpo minore, sul fianco sinistro, adibito probabilmente ad abitazione dei religiosi, presenta ancora un piccolo chiostro interno.

La facciata è costruita in conci di pietra grigia a pezzatura irregolare, presenta due costoloni laterali che conferiscono slancio all’edificio. Un arco sopra a quello del portale orna la facciata, completata in alto da una snella bifora. Nella parte absidale sono presenti motivi ad arco simili a quelli della facciata.

La chiesa è sconsacrata, di proprietà privata e in corso di restauro nel 2020 (vedi allegato in Bibliografia).

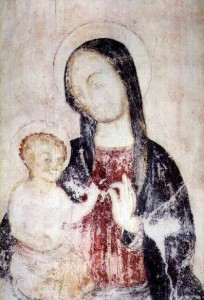

Nella CAPPELLA DELLA NATIVITÀ DELLA VERGINE, situata nella borgata Roà o Roata, sono conservate nella piccola sagrestia, due belle raffigurazioni della Vergine del XV secolo: la “Vergine incoronata con il Bambino tra due santi” di scuola piemontese e una “Madonna della misericordia”, di scuola ligure. Anche a Roà, sulla facciata di un’abitazione, vi è un affresco che raffigura la Madonna con Bambino, vedi fotografia in basso.

Informazioni:

Valmorei – San Bartolomeo. La Chiesa è di proprietà privata. Info Parrocchia tel. 0174 226123 o “Pro Loco” 0174 226105.

Borgata Roà o Roata

Links:

http://comune.niellatanaro.cn.it

Bibliografia:

“Bollettino della Società degli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo” n. 136 I Semestre 2007

Antica Chiesa di San Bartolomeo _ architetto.pdf

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

02/02/2008 – aggiornamento marzo 2014 – luglio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

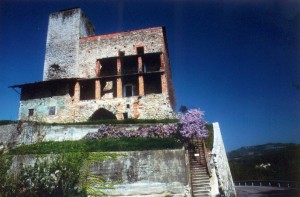

Niella Tanaro (CN) : Castello

Storia del sito:

Antico abitato dei Liguri Bagienni, il “Pago Nizielo” (Niella), era punto d’incontro tra due strade colleganti Augusta Bagiennorum (la loro capitale) al mare. I Romani, fra il 173 e il 143 a.C., sottomisero questa regione della Gallia Cisalpina che nel 89 a.C. ottenne la cittadinanza romana e fu ascritta alla tribù Camilla. La diffusione del cristianesimo, tra il IV e il V secolo, portò alla costituzione di una comunità cristiana dipendente dalla diocesi astigiana. Con l’arrivo dei Longobardi, nella seconda metà del VI secolo, Niella appartenne al ducato di Asti; in seguito, scomparsa Augusta Bagiennorum, costituì l’estremo lembo di terra verso levante del comitato di Bredulo (l’odierna Breolungi). Nel X secolo anche Niella fu saccheggiata dalle bande saracene provenienti dalla vicina costa francese e la “cortem de Nigella cum omnia sua integritate” venne assegnata alla giurisdizione del vescovo-conte di Asti, unitamente a tutto il comitato di Bredulo. Scacciati i Saraceni, il territorio di Niella, allora compreso nei possedimenti di Bonifacio del Vasto, ricominciò una nuova e prospera vita: rifiorirono l’agricoltura e i commerci.

Il castello venne citato in un diploma del 1041. Con l’atto di divisione delle terre del Marchese Bonifacio (1142), il Castrum Nigella fu compreso nel marchesato di Ceva e di questo seguirà tutte le vicende nei secoli successivi. Nel 1295 Giorgio II, detto il nano, lo cedette per metà ad Asti, rimanendo però infeudato; quindi nel 1299 ne investì i figli di Guglielmo III di Ceva, i cui discendenti tennero il castello per secoli.

Il castello fu parzialmente demolito nel 1414 per mano del principe Ludovico di Acaja. Ristrutturato e nel tempo più volte modificato, il castello appartenne in seguito alla famiglia del Carretto, ai Sauli, a Catarinetta Lomelli Spinola (1530), ai Valperga, ai Guerra, ai conti Di Biandrate-Aldobrandini ed infine ai marchesi Coardi di Bagnasco Carpeneto. Sul finire del XVIII secolo, Niella fu direttamente coinvolta dalla prima campagna napoleonica d’Italia (1796, battaglia della bicocca di S. Giacomo). Dopo la restaurazione, la storia di Niella divenne parte integrante delle vicende di casa Savoia e dello Stato Italiano.

Descrizione del sito:

La perfetta torre quadrata, con i lati lunghi m 5 e alta circa m 20, e la facciata in arenaria con feritoie costituiscono i resti del primitivo castello. Alcuni ruderi di bastioni e di mura testimoniano l’importanza dell’edificio, originariamente circondato da cinta muraria e bastioni e dotato di un ponte levatoio.

L’edificio, rovinato nel corso dei secoli, è stato più volte modificato nella struttura; attualmente si presenta come una costruzione rurale, accorpata nel secolo XIX alla facciata originale.

Il castello era collegato con un sotterraneo, tutt’ora esistente, alla vicina Parrocchiale delle Beata Maria Vergine Assunta (vedi scheda): due strutture di rifugio e protezione per la popolazione di Niella

Informazioni:

Su un poggio a nord dell’abitato, vicino alla Parrocchiale. Di proprietà privata. Comune tel. 0174 226102

Links:

https://www.castelloniellatanaro.com

Fonti:

Notizie e fotografia in alto tratte dal sito del comune di Niella Tanaro. Foto in basso da www.castelloniellatanaro.com

Data compilazione scheda:

31/01/2008 – aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Niella Tanaro (CN) : Cappelle di Sant’Anna e della Confraternita dei Disciplinati di S. Antonio abate

Storia e descrizione dei siti:

Nella CAPPELLA DI SANT’ANNA è venuto alla luce nel 1989 un affresco, risalente al 1478, che raffigura alcune movimentate scene della “Leggenda dei pellegrini di Compostela”, tra cui il “miracolo dell’impiccato”.

Restaurato nel 1992, oltre che per il valore artistico, è da considerare per la sua valenza sociale e storica: è infatti un importante documento sulla frequentata via di pellegrinaggi verso la città spagnola di Santiago di Compostela, che, seguendo forse il tracciato di un’antica strada romana, si snodava lungo il percorso del fiume Tanaro.

La cappella dell’ ex CONFRATERNITA DEI DISCIPLINATI DI SANT’ANTONIO ABATE in origine era un Oratorio interamente affrescato. L’edificio, più volte rimaneggiato, presenta un’architettura semplice con pianta a base rettangolare e volte a crociera. I restauri ed i saggi stratigrafici, iniziati nel 2000, della parte absidale e della pavimentazione hanno portato in luce affreschi della prima metà del XVI secolo. La parete di fondo presenta al centro la Madonna in Trono con Bambino tra Santi di fattura più antica quali san Giovanni Battista e sant’Antonio. Sulla destra, con tratti più grossolani e probabilmente dipinti da una mano diversa, secondo Raineri, sono rappresentati sant’Antonio, san Paolo e l’Eremita con il corvo. Nella parte absidale di sinistra è presente il Cristo con san Sebastiano e san Rocco (a cui si rivolgevano le preghiere per chiedere protezione dalla peste). Sono presenti anche i nomi di alcuni committenti dell’opera come Jacopus Camillia, Johannes Servetus e Jacopus De Ferraris. Le pareti laterali sono risultate interamente affrescate sopra un velario scandito da un fregio rinascimentale.

Informazioni:

Nella frazione Borgo, la Cappella di Sant’Anna sorge in Via XX Settembre/ Via Roà.

Nella località Borgo, la ex Confraternita dei disciplinati di Sant’Antonio sorge a lato della Parrocchiale. Info Parrocchia, tel. 0174 226123 o “Pro Loco” tel. 0174 226105

Links:

http://comune.niellatanaro.cn.it

http://www.sebastianus.org/santanna-a-niella-tanaro/

http://www.sebastianus.org/santantonio-a-niella-tanaro/

Bibliografia:

Bertone L, Arte nel Monregalese, L’Artistica Savigliano, Savigliano 2002

Pio G. B, Cronistoria dei comuni dell’antico mandamento di Bossolasco con cenni sulle Langhe, Giorgio Baruffaldi, Cuneo 1975

Bongioanni Renzo, Gasco Piero, Raineri Geronimo (a cura di), Antichi affreschi del Monregalese, Rotary Club di Mondovì, Mondovì 1965

Fonti:

Notizie e fotografie tratte nel 2008 dal sito del Comune. Altre info e ultima foto da documentazione dei restauri finanziati da CRC, dal sito www.fondazionecrc.it

Data compilazione scheda:

01/02/2008 – aggiornamento marzo 2014 – febbraio 2022

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Niella Tanaro (CN) : Cappelle di San Bernardo e di San Pantaleone

Storia e descrizione dei siti:

La CAPPELLA DI SAN BERNARDO, in frazione Poggio, dietro l’altare conserva un dipinto del XV secolo raffigurante la “Madonna col Bambino tra sant’Antonio Abate, san Gottardo vescovo e san Bernardo d’Aosta (o da Mentone)”. Sempre al Poggio, sul muro esterno di una casa della borgata, vi è una riproduzione della Madonna con bambino e san Bernardo da Mentone.

La CAPPELLA DI SAN PANTALEONE, in località/frazione Camigliasca, conserva un affresco del XV secolo raffigurante la “Madonna col Bambino e san Rocco”.

Informazioni:

Parrocchia, tel. 0174 226123 o sito della Pro loco

Links:

http://comune.niellatanaro.cn.it

https://www.sebastianus.org/niella-tanaro-cappella-di-san-pantaleone/

Data compilazione scheda:

01/02/2008 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Morozzo (CN) : Santuario del Brichetto o Santa Maria di Castro Murato

Storia del sito:

Morozzo è ritenuto essere uno dei paesi più antichi del Monregalese: nel XVIII secolo vennero alla luce una cima di colonna quadrata di marmo; un mattone romano del 96 d.C. e una lapide longobarda con vipera scolpita. Le prime notizie certe risalgono al X secolo quando i signori del luogo, i Morozzo, passarono il feudo ai conti di Bredolo, dopo il matrimonio di Sibilla di Morozzo con Coboldo di Bredolo. Nel 1041 l’imperatore Enrico III lo diede al vescovo di Asti, successivamente il feudo ritornò ai Morozzo, ma nel 1240 questi dovettero assoggettarsi ai comuni di Cuneo e Mondovì. Nel 1319 Morozzo passò ai Ceva e quindi a Galeazzo Visconti, che nel 1387 lo affidò in dote alla figlia Valentina. Prima della fine del secolo ritornò ai Ceva, i quali lo tennero fino al 1536, allorquando passò al Marchesato di Saluzzo. Carlo Emanuele I lo infeudò nel 1620 alla famiglia Pallavicino-Ceva; nel 1628 ritornò ai Morozzo.

La Chiesa di Santa Maria viene chiamata anche “Chiesa del Castro (Castello) Murato”, poiché anticamente esisteva su questa collina un castello fortificato, sorto nella tarda romanità a controllare le vie del sale che passavano nella sottostante valle. Dopo il Mille il castello fu dimora di una parte delle nobili famiglie abitanti allora in Morozzo e venne citato in vari documenti che parlano di un “castellum” o “castro murato” o “castro episcopi”.

La chiesa viene ripetutamente ricordata in documenti del XII e XIII secolo. Nel 1173 vi venne sottoscritto l’atto di fondazione della Certosa di Pesio; nel 1240 vi fu stipulata una tregua nelle guerre tra Mondovì e Cuneo.

Nel 1249 il castello e la chiesa vennero distrutte dalle truppe di Mondovì. Nella sua configurazione attuale non sono rimasti elementi che riportino al momento della prima citazione storica.

La chiesa venne ricostruita verso la metà del XV secolo: aveva navata unica, presbiterio rialzato e coperto con volta a botte, il resto era coperto da tetto a capriate. In seguito l’edificio venne ampliato e modificato: nel 1771 vi fu aggiunta una sacrestia semicircolare, che esternamente appare come un’abside; fu costruita la volta a vela sulla navata, divisa da tre archi trasversali ribassati. Nel 1826 si prolungò la navata di una campata e la facciata venne rifatta in forme neogotiche.

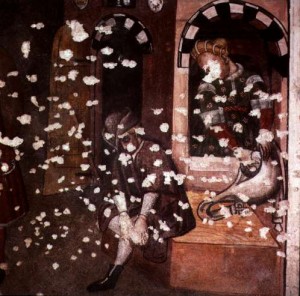

La chiesa, nella volta e nelle pareti del presbiterio, conserva affreschi che, come informa una iscrizione a caratteri gotici, sono stati dipinti in onore della Madonna dal pittore Giovanni Mazzucco e conclusi il 30 luglio 1491. Il ciclo di affreschi sulla vita della Madonna, probabilmente il più completo che si conosca nella regione, è stato recentemente restaurato.

Descrizione del sito:

Resti di MURA, del periodo tra il II-IV secolo e l’età longobarda, si ritrovano nella parte alta del Brichetto, costruite in ciottoli di fiume posti a spina di pesce.

La facciata della chiesa di Santa Maria, in cotto, ha un portale in stile neogotico con decorazioni in terracotta, due finestrelle (di cui una cieca) e un rosone svasato; la sommità del frontone è ornata da un campaniletto e due pinnacoli; sulla parete sud sono murate alcune lapidi che ricordano i fasti di varie epoche; sulla parete nord si notano ancora i segni di un ampliamento.

L’interno ha una unica navata divisa in tre campate, delle quali la centrale è la più grande; le pareti laterali sono tappezzate da ex voto.

Gli AFFRESCHI del Mazzucco raccontano la vita di Maria in 18 riquadri che rivelano uno stile alquanto popolare, ma ricco di particolari realistici nell’abbigliamento e negli attrezzi, tuttavia concentrato sulla eloquenza dei volti e dei gesti, dei quali traspare il candore, l’ingenuità, la religiosa pietà tipici della figura mariana. Gli episodi si snodano su un ricco sfondo di paesaggi montani popolati da animali e di città merlate, da scene di lavoro agricolo e di vita quotidiana. Sono da ricordare i riquadri che raffigurano l’incontro di sant’Anna e san Gioacchino, la natività di Maria, lo sposalizio, la nascita di Gesù, l’adorazione dei Magi, la fuga in Egitto.

Sulla parete dietro l’altare, al centro, una Madonna che ha una rosa in mano e tiene ritto sulle ginocchia il Bambino che gioca con un uccellino; ai lati, entro nicchie irte di guglie e pinnacoli, due coppie di Santi, (s. Pietro da Verona e s. Bartolomeo; sant’Agata e un santo cavaliere in abiti di corte); alle estremità l’Arcangelo Gabriele e l’Annunciata. Nella lunetta sovrastate è raffigurata l’incoronazione di Maria con alla sinistra s. Pietro e s. Paolo e a destra s. Giovanni Battista e s. Giovanni evangelista. La Gerusalemme Celeste è raffigurata sulla volta a botte: da un lato san Michele è a capo di una schiera di santi ecclesiastici, dall’altro lato una Vergine apre il corteo delle Sante e del popolo.

Sulle pareti laterali un sant’Antonio abate, san Sebastiano e, tra due Madonne col Bambino, il beato Guglielmo Fenoglio, certosino di Casotto.

Informazioni:

A sud dell’abitato, su un piccolo poggio (in piemontese “bric”). Parrocchia di Morozzo, tel. 0171 772712

Link:

http://www.youtube.com/watch?v=1J0zZwXQrkk (video sugli affreschi)

Bibliografia:

BERTONE L:, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografia 2 tratta nel 2014 dal sito, non più esistente nel 2020, www.onlussanpioquinto.org, foto 3 da http://www.viaggispirituali.it

Data compilazione scheda:

10/05/2007 – aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese