Provincia di Cuneo

Villanova Mondovì (CN) : antica parrocchiale di Santa Caterina

Storia del sito:

Il primitivo borgo e la chiesa vennero distrutti da una inondazione dal fiume Ellero nei primi anni del Duecento. Sulle rovine fu poi edificata una cappella dedicata al Santo vescovo Nicolao, rasa al suolo da un’altra piena dell’Ellero nel 1300. Gli abitanti di Villanova e delle “ville” limitrofe, sia per difendersi dai nemici che per evitare nuove inondazioni, si spostarono sulla collina detta di “Villavecchia”, dove già sorgeva una Chiesetta dedicata a Santa Caterina Vergine e Martire, le cui fondamenta sono state recentemente ritrovate sotto la chiesa attuale. L’importanza del nuovo borgo di Villanova andò via via crescendo, anche per il Castello di cui era munita. Il paese venne poi cinto di mura e, a partire dal 28 aprile 1369, venne dotato anche di una Fortezza detta Bastita. L’accesso alla cittadella era consentito solo attraverso tre porte con ponte levatoio. Nel 1372 Villanova, che nel frattempo era passata sotto la dominazione di Galeazzo Visconti, subì un lungo assedio ed, espugnata, passò insieme con Mondovì, dapprima sotto Amedeo di Savoia, da lui a Ludovico d’Angiò e a Teodoro di Monferrato, per tornare nel 1396 sotto Casa Savoia. Solo alla fine del Seicento divenne comune autonomo da Mondovì.

La Chiesetta di Santa Caterina era troppo piccola per contenere tutta la popolazione, così, a partire dal 1309, venne ampliata allo scopo di contenere non solo gli abitanti del Capoluogo, ma anche quelli del piano e delle frazioni e gli stessi abitanti di Pianfei. Del 1369 è la poderosa torre campanaria (sorta come torre di guardia della Bastita) ornata di cornici ad archetti pensili. Nel XVI secolo la chiesa aveva tre navate e solo quella di destra aveva qualche campata coperta con volte a crociera; nel 1630 venne aggiunta la quarta navata a destra. Nel 1700 vennero costruite le volte alla navata centrale e la sacrestia. Trasferita la parrocchiale nella Confraternita di Santa Croce, opera del Vittone, la chiesa di Santa Caterina venne sempre più trascurata.

Abbandonata nel 1945, allo scopo di utilizzarla come spazio comunale polivalente, dagli anni 80 del secolo scorso venne sottoposta a varie campagne di restauro e di scavi archeologici che hanno riportato alla luce almeno sei fasi costruttive e una notevole quantità di affreschi per lo più nella navata sinistra. In un dipinto vi è la data del 1468.

Descrizione del sito:

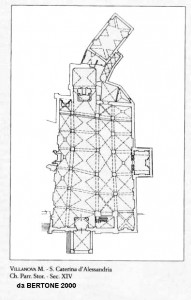

Il complesso architettonico di Santa Caterina è costituito dall’edificio dell’ex-parrocchiale, dalla canonica e dal giardino a sud della chiesa che, fino al 1803, era il cimitero di Villanova Mondovì. Numerose sono le irregolarità della costruzione medievale della chiesa: nessuna campata ha una pianta regolare; i pilastri non sono allineati; la navata centrale si restringe per le prime quattro campate, poi piega a sinistra; la parete di testa delle navate laterali è obliqua.

Il complesso architettonico di Santa Caterina è costituito dall’edificio dell’ex-parrocchiale, dalla canonica e dal giardino a sud della chiesa che, fino al 1803, era il cimitero di Villanova Mondovì. Numerose sono le irregolarità della costruzione medievale della chiesa: nessuna campata ha una pianta regolare; i pilastri non sono allineati; la navata centrale si restringe per le prime quattro campate, poi piega a sinistra; la parete di testa delle navate laterali è obliqua.

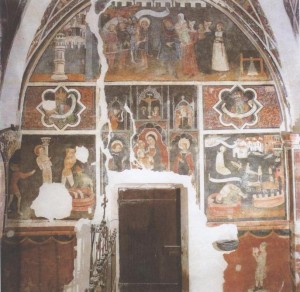

Sopra la porta d’ingresso laterale della prima campata della navata a sinistra un finto polittico con la Madonna col Bambini tra due santi in nicchie cuspidate, al di sopra una crocifissione tra l’angelo e l’Annunciata. In altri riquadri a destra e sinistra e nella lunetta le Storie di san Sebastiano la cui figura compare ancora, in elegantissime vesti dell’epoca, alla base del pilastro dell’ultima campata. Sopra due medaglioni con Davide e Salomone.

Nell’ultima campata della navata destra, sulle vele della volta medaglioni con i quattro Evangelisti, attribuiti a Rufino d’Alessandria (1410-15).

Nella parete del battistero, il battesimo di Gesù, con un elegante ibis bianco, affresco attribuito a Rufino, dell’inizio del XV secolo. Sulla parete di controfacciata il Cristo risorto attorniato dagli strumenti della passione, della fine del Cinquecento.

Nella seconda campata frammenti di una Madonna della Misericordia, ai lati un’Annunciazione, un Cristo di pietà assistito da san Grato e da sant’Elena che regge la croce.

Su un pilastro della navata sinistra l’arcangelo Michele e sulla parete laterale una Madonna e san Giovanni battista e san Bartolomeo. Sopra la porta della navata di destra due figure di soldati, nel sottarco i profeti Amos e Samuele e il martirio di santo Stefano, affreschi attribuiti a Rufino.

Nel sottotetto della quarta navata la figura di santa Caterina, priva della parte inferiore a causa della costruzione della volta nel 1630, ferita da strumenti di lavoro (martello, cazzuola…) una rara allegoria della festività domenicale non rispettata.

Nella frazione Pasco di Villanova Mondovì sorge la chiesa della MADONNA DEL PASCO, santuario eretto nel 1700 sulla struttura di un pilone votivo la cui immagine, che è stata posta sull’altare, risale al 1400, opera di un artista umbro. Particolare è l’iconografia: la Madonna offre una ciliegia al Bambino che tiene in mano un uccellino cui dà una ciliegia.

Informazioni:

P.zza S. Caterina o piazza di Villavecchia. Parrocchia tel. 0174 699080 o Suore 0174 699043

Link:

http://comune.villanova-mondovi.cn.it/

http://www.sebastianus.org/lex-parrocchiale-di-santa-caterina-a-villavecchia/

Bibliografia:

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

GALANTE GARRONE G., Alla ricerca di Rufino e altro. Affreschi dell’antica parrocchiale di S. Caterina a Villanova Mondovì, in “Le risorse culturali delle Valli Monregalesi e la loro storia, Comunità Montana Valli Monregalesi, Vicoforte CN 1999

Fonti:

Notizie e immagini dai siti e dai testi sopra indicati.

Data compilazione scheda:

3 dicembre 2012 – agiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Vignolo (CN) : Cappella di San Costanzo

Storia e descrizione del sito:

CAPPELLA DI SAN COSTANZO

È attestata sin dal XII secolo come una delle dipendenze che l’abbazia di Saint-Chaffre di Velay aveva lungo la valle Stura. Costruita direttamente sulla roccia, la chiesina conserva ancora intatta la sua veste romanica, resa caratteristica dalla presenza del campanile sulla facciata a capanna, raro in Piemonte. Sopra l’ingresso è visibile, dopo i restauri, la figura di san Costanzo con la palma tenuta in mano. Il campanile presenta finestre a bifora e archetti che ne alleggeriscono la struttura. Appoggiata alla costruzione, dalla parte del campanile, vi è una piccola abitazione ancora saltuariamente utilizzata come ermitaggio. L’interno è molto spoglio.

CAPPELLA CAMPESTRE DI SAN MARTINO

Fondata tra il secondo quarto del XI secolo e il 1179, data in cui è citata tra le dipendenze del monastero benedettino di Cervere, di cui S. Martino risulta priorato nei secoli successivi e a cui è legato fino all XIX secolo. L’importanza storica di questa chiesetta è testimonianza nella memoria popolare, che ricorda cimiteri e case dei frati. Le ristrutturazioni succedutesi nei secoli però, non lasciano più intravedere l’aspetto originario, probabilmente romanico.

Informazioni:

è situata alle spalle dell’abitato, in posizione dominante. Parrocchia tel. 0171 48268 o Comune tel. 0171 48173

Link:

http://www.comune.vignolo.cn.it/

Fonti:

Notizie dal sito sopra indicato; fotografia in alto da http://www.comuniverso.it/index.cfm?comune=004243 ; foto in basso tratte nel 2011 dal sito http://www.scuolacervasca.it/joomla/la_mia_terra_cd/arte/scostanzo.htm, pagina non più reperibile nel 2014.

Data compilazione scheda:

14 dicembre 2011 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Vicoforte (CN) : Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Storia del sito:

Vicoforte, anticamente “Vico” che deriva dal romano “vicus”(villaggio). Il luogo, tra i più antichi della zona, fu abitato dai Liguri Bagienni, i quali avevano la propria capitale in Augusta Bagiennorum, la attuale Benevagienna. La conquista romana assoggettò poi l’area alla Tribù Camilla; Vico fece poi parte del contado di Bredulo. Nel 1198 alcune famiglie, per sottrarsi all’autorità del Vescovo di Asti, fondarono su una collina chiamata “monte di Vico” un nuovo insediamento: l’attuale città di Mondovì. Poco dopo il territorio di Vico fu assorbito dal nuovo comune, e per due secoli la storia del vecchio borgo si identificò con quella di Mondovì.

Tracce evidenti dell’impianto antico del villaggio restano nella struttura stessa delle case, che formano una doppia schiera lungo la strada centrale che sale lungo il poggio ed un tempo era denominata “Flaminia”, da cui il nome della contrada Fiamenga che si distende tra il capoluogo e il Santuario (costruito alla fine del 1500). Nella parte più alta del borgo si può vedere una torre merlata risalente al medioevo, oggi diventata campanile della chiesa di san Donato. Numerosi reperti dell’epoca romana confermano le antiche origini del luogo, che cambiò il proprio nome da Vico in Vicoforte solo nel 1862, in ossequio ad un passato tanto importante e ad un’epoca nella quale una robusta fortificazione muraria avvolgeva l’intero borgo.

La Pieve di San Pietro, sorse probabilmente sul luogo di una cappella del V secolo. Citata in un documento del 1041 come “plebem Sancti Petri de Vico”, e in successivi del XII secolo. Era sotto la giurisdizione del Vescovo di Asti perchè apparteneva alla contea di Bredulo. Nel 1345, spostatasi la popolazione nel comune di Mondovì, la pieve venne declassata a “oratorio”.

Non si hanno notizie certe sulla costruzione e sulla ricostruzione dell’edificio che venne consacrato nel 1596; fortunatamente vennero conservati alcuni AFFRESCHI tre-quattrocenteschi. Nel 1686 fu demolito e ricostruito l’antico campanile ed in seguito, verso la fine del ‘600, fu costruita l’attuale canonica. Un intervento straordinario sulla chiesa fu eseguito negli anni 1887-1888 in seguito ai gravi danni causati dal terremoto del 1887: furono rifatte le volte delle navate, riparato il tetto, rifatto buona parte dello stucco e proprio allora si rinvenne l’antico affresco della “Madonna del Soccorso”.

Descrizione del sito:

L’antica Pieve, oggi chiesa Parrocchiale della borgata, nonostante le modifiche, reca i segni dell’origine medievale, con tre navate con absidi piane e due cappelloni laterali che compongono il transetto; pilastri quadrati con paraste reggono volte a botte lunettate.

All’esterno vi sono AFFRESCHI del XV secolo: in facciata, sotto il portico che è largo quanto la navata centrale e rivolto a ponente, ai lati della porta di ingresso, sono raffigurati i santi Pietro e Paolo da un lato e, dall’altro, un san Cristoforo con Gesù Bambino sulle spalle.

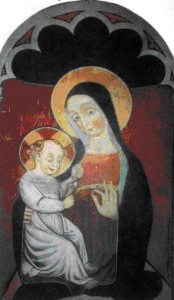

All’interno, sulla parete di fondo della navata destra, in una cornice ogivale, vi è l’AFFRESCO di una delicata Annunciazione databile intorno al 1390, uno dei dipinti più antichi della zona.

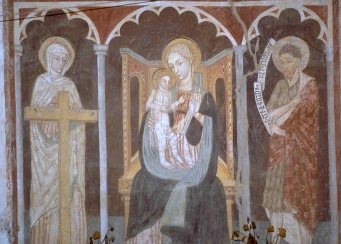

Sopra l’altare di testa della navata sinistra, in seguito al terremoto, venne alla luce una pala ad affresco raffigurante la “Madonna del soccorso” dell’inizio del 1500, ma in stile ancora gotico. In nicchie con cuspidi e festoni stanno la Madonna col Bambino con ai lati due Santi in piedi. Nella cuspide centrale è raffigurata la Crocifissione, e nelle laterali l’Annunciazione. L’affresco sembra ridipinto su un’opera più antica.

Sulla parete destra dell’ingresso è recentemente venuto alla luce un affresco di pieno Cinquecento con la Madonna in trono tra due santi.

Descrizione dei ritrovamenti:

Una stele romana del I secolo d.C. è murata a destra della porta della chiesa barocca di San Donato e rappresenta due figure sedute di fornte ai lati di uno specchio. L’iscrizione latina cita Lucius Veltius Bassus, il cui nome denota forse un’origine etrusca.

Informazioni:

In contrada Fiammenga o Fiamenga, Via Cap. Bovolo. Parrocchia tel. 0174563074

Link:

http://www.comune.vicoforte.cn.it

Bibliografia:

Bertone, L. Arte nel Monregalese, L’artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografie e parte delle notizie tratte dal sito del comune. Fotografia annunciazione da http://www.sebastianus.org/

Ultime due fotografie da http://www.turismocn.com

Data compilazione scheda:

15/01/2009 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Verzuolo (CN) : Resti del ricetto e Castello

Storia e descrizione del sito:

L’antico borgo della Villa si sviluppò soprattutto tra il XIV e il XV secolo in concomitanza con lo sviluppo economico e culturale del Marchesato di Saluzzo. L’ingresso era segnato fino al 1990 – anno in cui venne distrutta – da una caratteristica porta di accesso, chiamata Porta Capala, anticamente costituita da due corpi paralleli con apertura ad arco e sovrastante camminamento abbellito da due ordini di merli ghibellini, la cui prima menzione documentale risale al 1447.

Sono rimaste nel borgo numerose tracce di elementi medievali: una bella cimasa e fregio in cotto marcapiano a motivi floreali e a dentelli della fine del XV secolo; una casa dalla tipica struttura gotica e altri scorci o elementi architettonici particolari che si innestano su strutture di epoche successive.

L’antica casa Comunale presenta in facciata un AFFRESCO raffigurante la “Pietà”, datato 1422 e inserito in un altare barocco.

Il RICETTO è la zona dove nel XI si insediò il primo nucleo abitativo ai piedi di una rocca fortificata, di cui ora rimangono parte delle MURA, una PORTA di ingresso centinata e l’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo (vedi scheda).

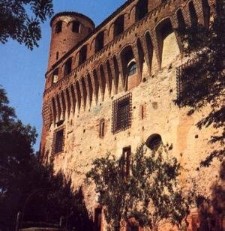

Il nucleo originario dell’attuale CASTELLO venne fatto costruire nel 1377 dal marchese Federico II sulle rovine del primitivo fortilizio dell’XI secolo. I successori di questo marchese ingrandirono la costruzione e la resero la più solida roccaforte del Marchesato. Di forma quadrata, rinforzato agli angoli da quattro torri, di cui due quadrate e due rotonde, era circondato da fossati; le mura erano guarnite di merli ghibellini e un ponte levatoio isolava la fortezza principale dal cortile esterno. Nel XV secolo fu trasformato in palazzo di villeggiatura, inaugurando la sua stagione più sontuosa che durò fino alla metà dell’Ottocento. La costruzione fu ristrutturata, il parco abbellito e ingrandito. Le severe stanze dell’antica fortezza furono trasformate in sale e saloni riccamente arredati e decorati e furono costruite due cappelle gentilizie sovrapposte nella torre di Valfrigida.

Nel XVII secolo il castello venne nuovamente ristrutturato e abbellito. In quest’ultima ristrutturazione perse quell’aspetto bellicoso per cui era stato costruito, divenendo luogo saltuario di svago e di riposo. I lavori furono svolti per volontà di Silvestro della Manta, abate di Altacomba ed ambasciatore ordinario del duca di Savoia in Francia e a Venezia. In questa ristrutturazione vennero abbattute alcune importanti strutture del sottotetto, contro la volontà degli architetti del tempo, probabilmente questa fu una delle cause del crollo avvenuto il 8 giugno 1916, quando una delle due torri quadrate per metà crollò e con essa venne distrutta buona parte dell’antico archivio del castello che comprendeva oltre sedicimila lettere riguardanti la storia del Piemonte e della Francia dal 1500 al 1800, migliaia di libri e suppellettili di elevato valore storico.

Nel 1938 venne demolita la rimanente torre quadrata (detta dell’Orologio), la torre del Belvedere e tutta l’ala, cioè sparì tutta la facciata più bella del Castello. In seguito il castello fu spogliato di tutti gli arredi, dei camini e addirittura della ricca fontana e attualmente manca di adeguate opere di manutenzione.

Informazioni:

Salendo su Via al Castello, passata la nuova parrocchiale settecentesca, si giunge al nucleo antico detto “Villa”, sotto il castello che è di proprietà privata. Comune tel. 0175 85181

Link:

http://www.comune.verzuolo.cn.it/archivio/pagine/Il_Borgo_medievale.asp

Bibliografia:

BOERO G., Il castello di Verzuolo, s.n. Verzuolo,1973

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

15/01/2008 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Verzuolo (CN) : Antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo

Storia del sito:

La chiesa sorge nella zona dell’antico ricetto, di cui sopravvivono ancora l’antica porta e tratti di mura, è detta anche “chiesa in castello” o castellana. Dipendenza dell’abbazia di Fruttuaria dalla metà del XII secolo, nel corso del Quattrocento la chiesa venne ampliata e notevolmente rimaneggiata. Alla fine del XVIII, per richiesta di alcune famiglie trasferitesi vicino alla settecentesca chiesa dei Cappuccini, essendosi l’abitato allargato verso la pianura, fu necessario che quest’ultima divenisse parrocchia traslando così la titolazione della chiesa.

La chiesa conserva il campanile romanico e affreschi quattrocenteschi di più mani sulla facciata e all’interno, originariamente forse tutto affrescato, con l’intervento di Pietro da Saluzzo e di altri maestri. Oggetto di varie campagne di restauri dal 1975 al 2008.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE romanico fu costruito dai Benedettini nel XI-XII secolo e domina la chiesa con i suoi cinque piani segnati da una fila di archetti e da monofore e bifore; termina con un’alta cuspide gotica rivestita da tessere maiolicate (XV sec.).

La FACCIATA a capanna della chiesa, in pietre e laterizi, ornata da una cornice in cotto, presenta al centro il portale che conserva, nella parte superiore, la lunetta gotica con l’AFFRESCO della Madonna con Bambino tra i santi Giacomo e Filippo risalente al terzo decennio del Quattrocento. Alla destra, databili alla stessa epoca, spiccano l’imponente san Cristoforo, che riprende l’iconografia comune e diffusa sulle facciate delle chiese della zona, e santa Barbara, rappresentata con una torre in mano. Alla sinistra è raffigurata una Deposizione dalla croce datata 1472. Facciata e pareti laterali mostrano le tracce degli ampliamenti subiti dall’edificio.

L’INTERNO è costituito da una sola ampia navata, rialzata nel 1615, divisa da quattro campate con volte a crociera costolonate. Gli interventi del 2003-2005 hanno provveduto al consolidamento dell’abside, al rifacimento del tetto in lose e alla sostituzione del pavimento di terra battuta, con uno in cotto.

I restauri, sin dagli anni ’80 dello scorso secolo, avevano portato alla luce tracce degli AFFRESCHI che raffigurano il martirio di san Sebastiano e di san Lorenzo; Maria tra san Cristoforo e san Rocco, san Sebastiano e sant’Antonio abate e una Natività che richiama i moduli iconografici della chiesa di Stroppo e che probabilmente risale al XIV secolo e un frammento che presenta i muratori al lavoro in una costruzione sullo sfondo di un vasto castello.

I lavori degli anni successivi hanno rivelato, nella prima cappella a sinistra, intitolata ai Santi Carlo e Tommaso, 1o riquadri con undici episodi delle Storie di sant’Antonio abate di Pietro da Saluzzo e, nella grande lunetta, l’Ascensione di Cristo tra gli Apostoli.

Con i successivi restauri, terminati nel 2008, sono state rese completamente leggibili tutte le opere quattrocentesche attribuite a Pietro da Saluzzo. Nella seconda cappella a destra è stato completato il recupero delle scene del martirio di san Sebastiano con il Cristo in pietà tra i santi Apollonia, Margherita, Pietro da Lussemburgo, Giuliano e Lorenzo.

La parte più preziosa e antica è costituita però dagli AFFRESCHI ROMANICI che si trovano nella cappella sotto il campanile e sono attribuiti dalla dott.ssa Segre all’inizio del sec. XI. Raffigurano le storie di san Nicola, caratterizzate dal contrastante cromatismo altoromanico e sono collocate in riquadri delimitati dalla tipica decorazione geometrica romanico-bizantina e costituiscono un’importante e rara testimonianza della pittura altoromanica del cuneese.

Nel 2010 è stato terminato il restauro del grande crocifisso quattrocentesco.

Nel presbiterio, murato sulla parete a destra dell’altare, spicca il tabernacolo in pietra verde datato 1473, di elegante forma gotica. Il coro ligneo settecentesco porta all’entrata delle tre sacrestie che si addossano all’abside, la più antica risalente al terzo decennio del Seicento.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0175 85181

Links:

https://www.verzuoloacv.it/luoghi/antica-parrocchiale-dei-santi-filippo-e-giacomo/

https://www.chieseromaniche.it/Schede/539-Verzuolo-Santi-Filippo-e-Giacomo.htm

https://www.santantonioabate.afom.it/verzuolo-cn-antica-parrocchiale-dei-santi-filippo-e-giacomo-con-varie-immagini-di-s-antonio-abate-xv-secolo/

Bibliografia:

ANTONIOLETTI L.C., L’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Verzuolo: guida alla visita, Fusta edit. e Associazione per la Tutela del patrimonio culturale verzuolese ODV, Saluzzo 2022

ANTONIOLETTI L.C (testi); FILANNINO R.(fotografie), L’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Verzuolo, L’artistica Edit. Savigliano CN 2010

PICCAT M., Il ciclo di affreschi romanici di Verzuolo: tracce di una tradizione agiografica, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1992

BOERO G., L’antica chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo in Verzuolo, s.n. Verzuolo, 1975

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune nel 2012. Immagine (san Nicola) dal sito www.luoghidelsacro.com/le-chiese/dettaglio/

Fotografia in alto e ultima in basso, cappella con le Storie di s. Antonio abate, per cortesia dell’Associazione per la tutela del patrimonio Culturale Verzuolese ODV.

Data compilazione scheda:

15/01/2008 – aggiornamento ottobre 2012 – febbraio 2014 – febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Valgrana (CN) : Ospizio della Trinità e Chiesa parrocchiale

Storia e descrizione del sito:

L’OSPIZIO DELLA TRINITÀ è considerato l’esempio meglio conservato nella regione di ospizio-ospedale per pellegrini e bisognosi, risalente al XV secolo. Preceduta da un portico, si presenta come una casetta su due piani. L’interno è stato ristrutturato negli anni scorsi e trasformato in locale abitativo, anche se finora l’utilizzo è stato esclusivamente per mostre ed eventi. Sulla facciata, sempre visibili, affreschi di metà Quattrocento attribuiti ai fratelli Biazaci, raffiguranti la Trinità e la Vergine col Bambino in trono. La Trinità rappresenta le tre Persone (Padre, Figlio e Spirito Santo) come tre busti maschili che emergono dal medesimo corpo. Dall’altro lato della porta la figura di sant’Antonio abate.

La CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO, anteriore al ‘300, conserva una Crocifissione del primo quattrocento, sovrastata da un piccola e bella Madonna del Latte cinquecentesca e un interessante fonte battesimale risalente al 1456 dei fratelli Zabreri.

Informazioni:

Comune telefono 0171 98101

Links:

http://www.comune.valgrana.cn.it

http://architettura.escarton.it/lookfor.php?sito=17

Fonti:

Fotografia in alto tratta dal sito del Comune.

Alcune immagini sono visibili sul sito al n° 2.

Data compilazione scheda:

10 dicembre 2011 – aggiorn. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Valgrana (CN) : Cappella dei Santi Bernardo e Mauro e Chiesa di Santa Maria della Valle

Storia e descrizione dei siti:

Sulla strada che porta a Montemale si trova la CAPPELLA DEI SANTI BERNARDO E MAURO affrescata dal pittore Pietro di Saluzzo. A pianta quadrangolare, è preceduta da un portico seicentesco. L’edificio conserva affreschi quattrocenteschi.

La campagna decorativa, databile agli anni Settanta del XV secolo, è riconducibile a Pietro Pocapaglia da Saluzzo, pittore molto apprezzato in tutta l’area cuneese nel corso del Quattrocento e particolarmente attivo in Valle Grana. La decorazione inizia sulla facciata, con l’Annunciazione nella parte alta e due grandi riquadri a lato: santa Caterina a destra e san Bernardo da Mentone, dedicatario della cappella a sinistra. Nel sottarco d’ingresso san Sebastiano e sant’Antonio Abate. Sulla parete di fondo, seduta su un ricco trono intagliato, è la Madonna con in braccio il Bambino, affiancata nuovamente da san Bernardo e san Giovanni Battista. Particolarmente bella è la volta a costoloni, che ospita nelle quattro vele – raggruppati a due a due e seduti su sontuosi scranni – gli Evangelisti e i Dottori della Chiesa; essi sono riconoscibili dalle iscrizioni in lettere gotiche dipinte sui leggii e si distinguono per atteggiamenti caratteristici e particolari curiosi, tipici nella produzione di questa bottega, come san Matteo che si è tolto un sandalo e porta alla bocca il pennino, san Marco che tempera la matita o sant’Ambrogio con piccoli occhiali “pince-nez” calzati sul naso.

Superata la frazione Cavaliggi, si trova la CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VALLE. Costruita nel secolo XI dai monaci benedettini provenienti da Puy en Velay. Contiene affeschi trecenteschi.

Vedi links sotto.

Informazioni:

Cappella dei SS. Bernardo e Mauro: chiedere le chiavi in Parrocchia tel. 017198198

Chiesa di Santa Maria della Valle: telefonare alla famiglia Gosso, tel. 013198284 oppure al Sig. Molinengo tel. 017198284

Links:

http://architettura.escarton.it/lookfor.php?sito=16 (fotografie cappella SS. Bernardo e Mauro)

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Maria_della_Valle_(Valgrana

https://www.chieseromaniche.it/Schede/582-VALGRANA-SAN-BERNARDO-E-MAURO.htm

http://architettura.escarton.it (fotografie di Santa Maria della Valle)

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune : http://www.comune.valgrana.cn.it

Fotografie in basso, degli affreschi della Cappella di San Bernardo, da www.chieseromaniche.it .

Data compilazione scheda:

10 dicembre 2011 – aggiornamento febbraio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Valdieri (CN) : Parco archeologico e museo della necropoli protostorica

Storia del sito:

A nord-est di Valdieri, presso via Guardia della Frontiera, nel 1993 vennero alla luce tracce di una necropoli protostorica in uso tra il X e il VI secolo a.C. L’indagine di scavo estensivo venne condotta dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte dal 1993 sino all’autunno del 1995.

Dal 2008 la zona è stata sistemata ad “area archeologica attrezzata”, opportunamente protetta da una serie di coperture e dotata di allestimenti che ne spiegano le caratteristiche con un’impostazione didattica rivolta, in particolare, alle scuole.

Nel 2013 è stato inaugurato il Parco Archeologico.

Si tratta di un insieme integrato di beni archeologici, elementi naturali e accurate ricostruzioni ambientali che ha lo scopo di conservare e far conoscere il nostro patrimonio storico e preistorico al grande pubblico, calando il visitatore in momenti di vita quotidiana di culture e stili di vita oramai scomparsi, o molto lontani da noi.

La ricostruzione fedele di un edificio dell’età del bronzo, insieme a orti, recinti per gli animali domestici, fornaci e così via, ci permetteranno di rivivere momenti ed esperienze simili a quelle dei nostri antenati del 1200 a.C.

Affianca l’archeoparco il nuovo laboratorio didattico allestito presso la sede del Parco di Valdieri presso il quale si svolgeranno attività didattiche quali la preparazione di ceramiche, tessuti e monili realizzati con tecniche dell’età del bronzo o del ferro.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Il sito indagato è posto sul ciglio di un’ampia ed antica superficie terrazzata e presenta le caratteristiche di una piccola necropoli ad incinerazione caratterizzata da una struttura rettangolare allungata, di cui restano murature di circa 90 cm di spessore realizzate con materiale locale e costruite a secco. Tale struttura fu divisa in due ambienti con un tramezzo composto da ciottoli fluviali. A questo vano più antico, nel tempo, vennero addossati altri piccoli recinti funerari di forma quadrangolare. All’interno di ognuno di essi è stata individuata una sepoltura in pozzetto, talora in cassetta litica, con un cinerario biconico d’impasto coperto da una lastra di arenaria. Le tombe più antiche risalgono all’età del Bronzo, nei recinti e all’esterno della struttura vi sono sepolture dell’età del ferro (prima metà VI sec. a.C. con corredi che hanno restituito fibule, bracciali, anelli a globetti in bronzo.

Nei pressi di via delle Ripe, in occasione di lavori stradali, venne individuato il sito di un villaggio protostorico.

Lo spazio museale è allestito nel Museo della Resistenza e del Territorio di Valdieri presente all’interno di Casa Lovera, qui all’interno di una mostra curata dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e dal titolo “Frammenti di storia. Vivere e morire in Valle Gesso 3.000 anni fa” si possono trovare ulteriori informazioni sul sito archeologico, ricostruzioni e reperti storici rinvenuti sia nella necropoli che in altre località della Valle Gesso.

Informazioni:

Parco naturale Alpi Marittime, piazza Regina Elena, 30 – tel: +39 0171 97397; email: info@parcoalpimarittime.it

Per visite al Museo, prenotare al Comune di Valdieri: 0171 97109 oppure 071 976850.

Links:

http://www.comune.valdieri.cn.it/

https://www.montagnedelmare.it/centri-visita/parco-archeologico-valdieri

Bibliografia:

VENTURINO GAMBARI M.; FAUDINO V., Necropoli Valdieri, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, Comune di Valdieri, 2011

VENTURINO GAMBARI M.; GIARETTI M., Valdieri, loc. via alle Ripe. Necropoli protostorica ad incinerazione, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 14 (1996), pp. 233-235

BARALE P. Nella valle dei Re: riferimenti archeoastronomici emersi da antiche sepolture di rango della necropoli protostorica di Valdieri (Valle Gesso – CN), Atti del XVIII congresso di storia della fisica e dell‘astronomia, 1998

Fonti:

Info e fotografie dai siti sopracitati.

Data compilazione scheda:

14 dicembre 2011 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Torre Mondovì (CN) : Cappelle di Sant’Elena e di Sant’Antonio

Storia dei siti:

CAPPELLA DI SANT’ELENA

È una piccola costruzione ad aula unica rettangolare e absidiola quadrata, edificata con pietrame spaccato.

La cappella rispecchia una tipologia di edifici risalenti a prima dell’anno 1000, tipica di molte aree della regione alpina.

La cappella è ornata di affreschi del XI-XII e del XIV-XV secolo che sono stati restaurati nel 2015.

CAPPELLA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

Fu eretta nel XV secolo ed è caratterizzata da un porticato sorretto da due pilastri massicci con tetto a vista, il quale protegge un affresco commissionato dai Marchesi del Carretto e raffigurante scene della crocifissione datato 1470. Figure di s. Antonio di Padova, s. Rocco e della Madonna appartenenti ad epoche diverse, ornano l’interno della cappella.

Descrizione del sito:

CAPPELLA DI SANT’ELENA

L’interno è diviso in due vani da un grande arco. Il primo vano ha conservato l’antico tetto a capriata e contiene il ciclo di affreschi più antichi che raffigurano le “Storie di San Lorenzo”. Questi dipinti sono stati oggetto di controversie: in precedenza attribuiti ad epoca carolingia, oggi l’ipotesi più accreditata ritiene che un ignoto pittore tra la fine dell’XI e l’inizio del sec. XII (un artista vagante dell’Italia settentrionale che aveva conoscenza di affreschi di tarda scuola ottoniana) ne abbia riproposto lo stile, adattandolo ai gusti della committenza: volti fortemente caratterizzati, importanza maggiore attribuita al contenuto piuttosto che all’eleganza formale del dipinto.

Circa tre secoli dopo, altri “artisti di strada” ornarono la cappella con affreschi, di stile ovviamente differente, ma che rivelano lo stesso sentimento religioso. Tra gli altri affreschi del secolo XV sono da ricordare in particolare una “Vergine tra sant’Elena e san Giovanni Battista” che rivela, nell’eleganza del tratto, influenze toscane e, a destra del presbiterio, una Madonna col Bambino tra san Rocco e san Sebastiano.

Informazioni:

La Cappella di Sant’Elena si trova in frazione Piano, sulla strada che da Torre Mondovì sale a Roburent. Percorrere il sentiero e seguire i cartelli. Parrocchia di Torre Mondovì, tel. 0174.329126

La Cappella di Sant’Antonio si trova in frazione Piano, all’inizio del capoluogo nei pressi della confluenza dei torrenti Casotto e Corsaglia, sulla strada di fondovalle per Monasterolo Casotto.

Link:

http://www.comune.torremondovi.cn.it

http://peintures.murales.free.fr/

https://www.unionemonregalese.it/2015/08/27/affreschi-ritrovati-a-torre-m-vi/

Bibliografia:

GALANTE GARRONE G., Torre Mondovì, Cappella di Sant’Elena, in ‘Restauri di opere d’arte in Piemonte’, Torino, 1981

GABRIELLI N., La scoperta di pitture carolingie nella cappella di Sant’Elena a Torre Mondovì: spunti e interrogativi, in “Bollettino della società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, Cuneo, 1968

NICOLA G.L, in: AA.VV. Restauri di opere d’arte in Piemonte, Torre Mondovì – Cappella di Sant’Elena – Relazione tecnica di restauro (Estratto), Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino maggio 1975

Fonti:

Fotografia in alto dal sito http://peintures.murales.free.fr/; le altre dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

09/07/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Stroppo (CN) : Chiesa di San Peyre

Storia del sito:

Costruita fra il XII e il XIII secolo, ha diviso con la chiesa di san Giovanni Battista al Paschero, fino al 1825, data della soppressione del titolo e della sconsacrazione dell’attiguo cimitero, la funzione di Parrocchia

Descrizione del sito:

L’esterno è caratterizzato da una semplice facciata a capanna, il tetto in ardesia, il campaniletto a vela sul colmo e pochissime aperture nei muri perimetrali; su di essa e sul recinto dell’antico cimitero svetta il più tardo campanile gotico con la sua cuspide ottagonale. Il portale costituito da grandi blocchi di pietra è sormontato da un grosso arco a tutto sesto romanico; la data scolpitavi sopra variamente letta come 1092, 1292 o 1492, è molto discussa e ritenuta dai più un inserimento successivo e quindi non utile per definire l’epoca di fondazione.

L’interno è a tre navate, di cui la centrale (1) più ampia ed alta, ha una copertura a capriate, mentre le due navatelle  (2) hanno la volta a crociera costolonate. La navata centrale termina in due absidi di diversa altezza ed ampiezza nate sicuramente come piccole cappelle aperte. Nell’abside maggiore (3) si trovano dipinti risalenti alla seconda metà del XIV secolo, attribuiti ad un anonimo pittore, il quale usa una certa sproporzione degli arti, l’espressione fissa dei volti e toni rossi e rosati per le vesti ed i mantelli. Gli affreschi rappresentano, sulla parete di fondo al centro una grande figura di Cristo in trono affiancata dai Santi Pietro e Paolo, titolari della chiesa. Sulle pareti laterali vi sono i dodici apostoli, mentre sullo sfondo blu della volta campeggiano i simboli degli Evangelisti. Allo stesso maestro sono da attribuire il san Cristoforo posto al disopra della cappelletta del campanile (4) e il dipinto dell’arco trionfale raffigurante l’Annunciazione. Nell’abside minore (5) sono rappresentati la Natività, l’Annuncio ai pastori, l’Adorazione dei Magi e la Dormitio Virginis. Ispirate ai Vangeli apocrifi, le scene raffigurano il Presepe, la Vergine sul letto di morte fra gli Apostoli in preghiera, gli angeli che trasportano in cielo il corpo di Maria e i Magi che si recano da Gesù con i doni. L’opera di notevole qualità è ascrivibile ad un Maestro che operò nei primi decenni del XV secolo. Nella cappella alla base del campanile (4), un terzo pittore anonimo è l’autore di una Madonna in trono con Bambino fra San Pietro e sant’Antonio; sull’intradosso compaiono, da un lato san Bernardo d’Aosta e dall’altro santa Barbara e santa Caterina d’Alessandria. Dello stesso artista è il San Giacomo scoperto vicino alla porta che immetteva nell’antico cimitero. Vicino al Maestro della Natività è il frescante di santa Maria Maddalena, dipinta sul pilastro tra abside e absidiola. Un quarto pittore, più modesto, è autore nei primi anni del Cinquecento del San Pietro e del riquadro con san Sebastiano, san Rocco e san Fabiano papa al fondo della navatella destra (2) La zona del presbiterio è delimitata da una balaustra in legno, di fattura probabilmente secentesca.

(2) hanno la volta a crociera costolonate. La navata centrale termina in due absidi di diversa altezza ed ampiezza nate sicuramente come piccole cappelle aperte. Nell’abside maggiore (3) si trovano dipinti risalenti alla seconda metà del XIV secolo, attribuiti ad un anonimo pittore, il quale usa una certa sproporzione degli arti, l’espressione fissa dei volti e toni rossi e rosati per le vesti ed i mantelli. Gli affreschi rappresentano, sulla parete di fondo al centro una grande figura di Cristo in trono affiancata dai Santi Pietro e Paolo, titolari della chiesa. Sulle pareti laterali vi sono i dodici apostoli, mentre sullo sfondo blu della volta campeggiano i simboli degli Evangelisti. Allo stesso maestro sono da attribuire il san Cristoforo posto al disopra della cappelletta del campanile (4) e il dipinto dell’arco trionfale raffigurante l’Annunciazione. Nell’abside minore (5) sono rappresentati la Natività, l’Annuncio ai pastori, l’Adorazione dei Magi e la Dormitio Virginis. Ispirate ai Vangeli apocrifi, le scene raffigurano il Presepe, la Vergine sul letto di morte fra gli Apostoli in preghiera, gli angeli che trasportano in cielo il corpo di Maria e i Magi che si recano da Gesù con i doni. L’opera di notevole qualità è ascrivibile ad un Maestro che operò nei primi decenni del XV secolo. Nella cappella alla base del campanile (4), un terzo pittore anonimo è l’autore di una Madonna in trono con Bambino fra San Pietro e sant’Antonio; sull’intradosso compaiono, da un lato san Bernardo d’Aosta e dall’altro santa Barbara e santa Caterina d’Alessandria. Dello stesso artista è il San Giacomo scoperto vicino alla porta che immetteva nell’antico cimitero. Vicino al Maestro della Natività è il frescante di santa Maria Maddalena, dipinta sul pilastro tra abside e absidiola. Un quarto pittore, più modesto, è autore nei primi anni del Cinquecento del San Pietro e del riquadro con san Sebastiano, san Rocco e san Fabiano papa al fondo della navatella destra (2) La zona del presbiterio è delimitata da una balaustra in legno, di fattura probabilmente secentesca.

Informazioni:

Isolata a 1233 metri, in sella ad un roccione. Ente Turismo “Le Terre del Marchesato”. tel. 0175 240352 oppure 017544287 o Comune Tel. 0171 999112 , mail: info@comune.stroppo.cn.it

Links:

http://www.comune.stroppo.cn.it

http://www.ghironda.com/valmaira/rubriche/speyre.htm

Fonti:

Testo tratto dalle schede reperite in loco nel 2004, realizzate a cura di Ente Turismo del Saluzzese e delle Valli Maira, Po-Bronda-Infernotto, e Varaita.

Foto in alto dal sito al n°2 www.vallemaira.cn.it

Foto in basso da Wikimedia commons.

Data compilazione scheda:

17 luglio 2004 – agg. febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese