Provincia di Cuneo

Lesegno – Prata (CN) : Cappella di San Nazario

Storia del sito:

Per la storia di Lesegno vedi scheda sulla Cappella di Santa Maria.

Si presume risalga alla prima decade del secolo XI poiché una cappella dedicata a san Lazzaro è menzionata in un documento del 1013 nel quale il marchese di Susa, Olderico Manfredi, vendette il castello di Lesegno con le sue pertinenze, un ampio tenimento e due cappelle, dedicate l’una a S. Maria e l’altra a S. Lazzaro (“cum tenimento, foxato circumdato, et capellas duos foris eodem castro recenter edificatas, in nomine Sanctae Mariae et Sanctii Lazarii”), al prete Alfredo o Sigifredo. In alcuni testi è anche denominata cappella di San Nazario, nome con cui è nota oggi.

La Cappella è stata recentemente restaurata grazie al contributo dell’ “Associazione Lesegno vive”. All’interno vi sono pregevoli affreschi, ben conservati, risalenti al XV secolo

Descrizione del sito:

La cappella ha pianta rettangolare e abside cilindrica, una semplice facciata a capanna chiusa tra due contrafforti angolari, una finestra cruciforme con un larga cornice in rilievo sopra la porta centinata. A destra rimangono tracce di una antica pittura con l’Annunciazione.

Le pareti interne furono quasi completamente affrescate tra il XV e il XVI secolo, ma nel 1730 la chiesa venne ampiamente ristrutturata: si alzarono le pareti, si costruì la volta, si imbiancò l’interno, rovinando gran parte degli affreschi.

Meglio conservato sulla parete sinistra un affresco del 1500 con la Madonna in trono tra san Lazzaro/Nazario e san Sabastiano; proseguendo verso l’abside si trovano quattro riquadri contigui con cornici bicrome che ritraggono san Giovanni Battista con la tunica di pelliccia; santa Caterina d’Alessandria con la ruota del martirio e dall’aspetto raffinato e prezioso, su fondo dorato; san Giacomo Maggiore con il bordone e ritratto frontalmente in modo rigido, all’interno di una struttura di cornici in prospettiva; san Martino di Tours con il mantello tagliato, in elegante foggia di cavaliere medievale. Già attribuiti ad artisti diversi, vengono fatti risalire agli anni 1470-80.

Successivamente altri tre riquadri in compromesse condizioni conservative, che raffigurano la Madonna col Bambino, accanto ad una struttura fortificata; due Santi, di cui uno che calpesta un drago, e uno reggente un libro; e una Crocifissione tra due santi, con il Cristo dal volto sofferente con un santo monaco vestito di bianco con folta barba, e un abate con un libro nella mano sinistra. L’attenta individuazione psicologica rivela l’alta qualità delle maestranze la cui attività è riferibile al contesto elegante del gotico internazionale del primo quarto del XV secolo.

Sulla parete destra, partendo dalla zona absidale, sono raffigurati tre riquadri contigui entro cornici bicrome, due dei quali ascrivibili alla stessa mano dei tre precedentemente descritti e alla raffinatezza del gotico internazionale del primo quarto del Quattrocento, con un Santo martire in abiti cortesi e con ricercata acconciatura, che regge un libro, forse san Nazario, accompagnato da una iscrizione, la cui ambiguità di interpretazione non ne permette però una univoca individuazione del nome; santa Lucia che sostiene il vassoio con i bulbi oculari, di fattura sicuramente più popolaresca; e san Bartolomeo con il coltello strumento del suo martirio e il libro. A seguire sono affrescate, entro cornici con motivi fitomorfi, due scene contigue, la Natività, l’Adorazione dei Magi, con la Madonna assisa su una sella di cavallo. Opere attribuibili ad una bottega locale della fine del Quattrocento. La parete absidale presenta estese lacune di pellicola pittorica che permettono però di distinguere una originaria decorazione articolata in due fasce sovrapposte: una inferiore con un finto velario rosso profilato di pelliccia bianca su fondo blu, e una superiore con una teoria di tondi con busti, oltre che motivi decorativi delle monofore. La base del catino absidale mostra scarsi lacerti di pittura che permettono di individuare artigli di animali, fiamme e figurette nude uscenti da una tomba, e quindi di ipotizzare la loro appartenenza alla rappresentazione di un Giudizio Universale. La realizzazione dell’intera decorazione presbiteriale viene collocata entro la metà del Quattrocento.

Informazioni:

La cappella di S. Nazario (o Lazzaro) si trova lungo la SS. n. 28, poco prima della frazione Prata di Lesegno. Contattare numeri indicati sul sito del Comune (Parrocchia di Lesegno tel. 0174.77036)

Links:

http://www.comune.lesegno.cn.it

http://www.sebastianus.org/san-nazario-a-lesegno-prata/

Bibliografia:

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese, vol.II, Rotary Club Mondovì, Mondovì CN, 1979

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

—La cappella di San Nazario, Associazione Lesegno Vive, Lesegno 2011

Fonti:

Parte del testo e fotografie tratte dal sito www.sebastianus.org sopra indicato, dove vi sono molte immagini degli affreschi. Foto in alto da www.vallinrete.org

Data compilazione scheda:

06/02/2006 – aggiorn. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

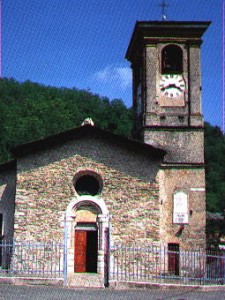

Isasca (CN) : Chiesa parrocchiale di San Massimo

Storia del sito:

Posto nella valle del rio omonimo, l’abitato di Isasca è il più piccolo della Valle Varaita, nascosto tra boschi di frassini e castagni. Fu possesso di Bonifacio del Vasto e successivamente (1142) dei Marchesi di Saluzzo, che lo concessero in feudo ai Signori di Venasca e ad altri feudatari. Nel 1548 fu annesso al Delfinato di Francia e nel 1601, con il trattato di Leone, passò ai Savoia. Nel 1617, Carlo Emanuele I lo concesse, con titolo comitale, ai Della Chiesa di Torino. Dal 1928 al 1947 è stato aggregato al Comune di Venasca. Rimangono solo pochi ruderi del castello degli antichi feudatari.

La prima menzione della chiesa risale al 1386, dipendeva dall’antica pieve di Calicetto e faceva parte della diocesi di Torino.

Il recupero dell’edificio della parrocchiale, dedicata a S. Massimo, avvenuto negli anni ’70 dello scorso secolo, è frutto di un intelligente intervento sia per i risultati conseguiti sia perchè il lavoro è stato svolto interamente da maestranze locali, che hanno sfruttato il marmo bianco estratto dalle cave, ormai dimesse, ubicate ai confini con Brossasco.

Descrizione del sito:

La sobria facciata è a capanna, col semplice portale di marmo locale, ampliato rispetto all’originale. Sulla fianco destro era dipinto un san Cristoforo, oggi ancora parzialmente visibile risalendo la scala che conduce al campanile.

All’interno, risalgono al periodo gotico l’abside quadrata e le nervature della volta a crociera scandita da sottili costoni in cotto, raccordati da un’elegante chiave. L’artigiano popolare ha lasciato la sue impronta nei quattro capitelli in pietra verde alla base dei costoloni, fra cui viene raffigurato un volto.

Nel vano absidale spiccano affreschi di eccellente fattura datati 1545 e raffiguranti in basso gli Evangelisti, in alto un’Annunciazione di mano diversa e di data certamente più antica, come dimostrano la rigidità delle linee, la mancanza di prospettiva e il gioco degli accostamenti cromatici.

Risale al 1450 il caratteristico FONTE BATTESIMALE ottagonale, dalla scuola degli Zabreri, che propone, scolpito in caratteri gotici, un passo del Credo. Di epoca posteriore sono invece le cappelle laterali; la torre campanaria risale al 1787 ed è sobriamente decorata da elementi in cotto nella parte superiore.

Informazioni:

Via Paolo VI, per informazioni rivolgersi alla Parrocchia di Venasca tel. 0175 567034

Links:

http://www.isasca.gov.it/

http://architettura.escarton.it/lookfor.php?sito=21 (foto degli affreschi)

Fonti:

Fotografia da http://www.ghironda.com/vvaraita/comuni/isasc.htm

Data compilazione scheda:

18 dicembre 2011 – aggiorn. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Garessio (CN) : Torre dei Saraceni

Storia del sito:

Gli imperatori di Bisanzio, in particolare Giustiniano e Costanzo, cercarono di formare una linea difensiva detta “limes” costituita da una serie di torri di avvistamento, poste in Valle Tanaro tutte sulla sponda destra del fiume Tanaro.

I due potenti Stati arabi di Africa e Spagna, seppur ostacolati nella loro espansione dagli eserciti di Carlo Magno e dalle navi di Bisanzio, continuarono sempre a pirateggiare sui mari ed a rapinare sulle coste. Nel golfo francese di Saint Tropez, che si chiamava a quei tempi Fraxinetum Sarracenorum, i Saraceni avevano costituito un punto base per le loro scorrerie che durò dall’890 fino al 980. Da Saint Tropez si spinsero ad Oneglia, Albenga, Genova e, penetrando nell’entroterra, giunsero non solo in Valle Tanaro, ma fino a Mondovì, Borgo San Dalmazzo (Pedona), Acqui e Tortona.

Lungo il torrente Pogliola presso Mondovì il 24 maggio 904 uccisero in combattimento Eilulfo, vescovo di Asti, che marciava contro di loro. Fu in questa occasione che comparvero per la prima volta a Garessio, creando quello spostamento di genti dal piano verso la montagna che, perdurando la minaccia, costituirà la prima base di veri e propri nuclei abitati in aggiunta alle grange benedettine Villarchiosso (Villare clausum), Valdinferno, Porenca, ecc.

Nei passaggi successivi fu assalito il piccolo castello o ricetto del Borgo Ponte di Garessio, fu saccheggiata la chiesa di San Costanzo e distrutto il convento benedettino del Borgo. Per proteggere questa via di penetrazione in Piemonte, nella seconda più numerosa calata del 935, approfittando anche della sempre incerta e disordinata politica italiana, i Saraceni si insediarono in alcuni punti strategici sfruttando le precedenti fortificazioni liguri e le torri di vedetta romane.

Occupata la torre di Barchi, da essa i Saraceni partivano ogni giorno per il saccheggio dei paesi vicini e la cattura di persone da usare come ostaggi o da avviare ai mercati degli schiavi. Il nome stesso Eca Nasagò (frazione di Ormea nei pressi della torre di Barchi), loro centro maggiore di residenza, trae origine da due parole arabe che significano “feroce” e “luogo di battaglia” forse proprio per indicare qualche grave scontro. Conosciamo anche il nome del loro condottiero, detto Sagittus per la sua infallibilità nel tiro con l’arco.

Tra il 975 ed il 980 i nuclei maggiori dei Saraceni vennero fortunatamente liquidati, salvo qualche sparso gruppo dei più agguerriti, posto in luoghi inaccessibili, come la torre di Barchi, che, secondo la tradizione, venne espugnata da un giovane di nome Zitta che assunse il soprannome di Tornatore.

Il GAL (Gruppo Azione Locale) e la Comunità Montana Alta Valle Tanaro nel 1999-2000 hanno restaurato la Torre, fornendola di un sicuro e facile accesso e di illuminazione notturna.

Descrizione del sito:

La Torre è costruita in pietre spaccate legate con calce.

È alta 9 metri e ha forma rotonda con il diametro interno di 3 metri, attualmente è priva di copertura. Anticamente era più alta ed era divisa in tre piani da solai in legno.

Informazioni:

In frazione Barchi. Dalla frazione (m 664), parte la mulattiera che raggiunge una piccolissima baita, da qui un viottolo a sinistra perviene, dopo circa quaranta minuti, in cima al crinale, ove, sopra uno sperone roccioso, a quota m 893, sorge la cosiddetta “Torre dei Saraceni” o di Barchi.

Info presso la Pro Loco di Garessio tel. 0174 81799

Link:

http://www.comune.garessio.cn.it/ComSchedaTem.asp?Id=25407

Bibliografia:

AMEDEO R., Garessio: pagine di storie; girotondo di 22 leggende nostre, Nicola Milano, Milano, 1970

Fonti:

Notizie e fotografia tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

12 settembre 2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Garessio (CN) : Resti di chiese medievali

Storia del sito:

Da documenti e reperti si è appurato che la costruzione della CHIESA DI “SANTA MARIA EXTRA MOENIA” risale a prima dell’anno 1000. Come indica la sua denominazione storica, essa si trovava fuori delle mura che cingevano il borgo di Garessio, sulla destra del Rio San Mauro: essa serviva vari nuclei abitati e probabilmente era la Pieve cui fanno riferimento documenti del tempo di Carlo Magno. Precedette la costruzione del Borgo, del castello e della cinta muraria del ricetto di Garessio.

La primitiva chiesa, che era anche denominata “Sancta Maria in ripis”, in forme romaniche, venne modificata e ampliata nel XIV secolo e riconsacrata nel 1427.

Il Campanile venne costruito tra il 1447 e il 1448 da due maestri di Garessio, Bellino e Amedeo.

Nel XVII secolo la chiesa subì nuovi e radicali restauri. Nelle seconda metà del 1800 la chiesa che era stata dei Domenicani, ricostruita dall’architetto Gallo, divenne la nuova Parrocchiale, intitolata all’Assunta: la chiesa di Santa Maria venne quindi abbandonata, utilizzata solo a scopi profani e parzialmente alterata o distrutta.

Si conservano parte delle strutture architettoniche, come il portale, snaturato dall’innalzamento di un architrave che ha distrutto la lunetta con l’affresco dell’Annunciazione. Fortunatamente, però si è conservato integro il bel campanile, di ottime proporzioni, restaurato nel 1895.

Il BATTISTERO è una piccola costruzione risalente al IX secolo, come è attestato in una donazione di Carlo Magno (pergamena di Toirano dell’anno 780). Tale edificio risulta essere stato la primitiva Cappella di San Giovanni Battista e la sua ubicazione esatta è attestata da alcuni resti del pavimento in cotto e del muro perimetrale di fondazione. In questa Cappella o Oratorio si insediò verso il 1450 la Confraternita di San Giovanni decollato che nel 1600 si trasferì in altra sede e il primitivo Oratorio di San Giovanni venne prolungato con l’aggiunta di un’ampia navata di cui costituirà l’abside, per ospitare la nuova Confraternita dei Disciplinati della Madonna o dei “Battuti Bianchi o Batü Porvi”. La chiesa seicentesca, escluso il Battistero, venne abbattuta verso il 1970 per far luogo ad una piazza, ora denominata piazza dei Battuti Parvi.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE dell’antica chiesa di SANTA MARIA EXTRA MOENIA risale al 1448, come indica la data scolpita sul lato sud del cornicione, ed è alto m 23 con il cornicione, da cui sorge la acuta cuspide piramidale a otto facce alta m 9,50, che alla sommità della croce raggiunge m 34,25.

La forma è lievemente a trapezio con le basi di m 5,70 e m 5,40 e i lati obliqui di m 5,50.

Il piano inferiore, a livello della chiesa, è coperto con volta a crociera a sesto acuto con grandi costoloni tondeggianti impostati su mensole di pietra: due aperture con archi a tutto sesto lo collegavano alla chiesa. L’interno era un tempo affrescato, ma oggi rimangono solo alcuni frammenti che raffigurano san Pietro in vincolis e san Martino che divide il mantello con il povero.

I piani soprastanti sono impalcati in legno e la cella campanaria ha una volta a padiglione.

È costruito con grosse pietre squadrate che si immorsano nel campo di pietra a spacco o ciottoli spaccati, ma accuratamente connessi.

A circa m 12 di altezza vi è una cornice di archetti pensili ogivali tagliati nella pietra e sporgenti su cornicette; un’altra cornice è posta sotto il cornicione terminale.

La cella campanaria si apre con quattro elegantissime trifore con esili colonnine in marmo bianco con basi e capitelli intagliati in unici blocchi di pietra. Due colonne di una finestra furono rotte dai Francesi nel 1794 per asportare le campane, ma furono sostituite nei restauri ottocenteschi.

La cuspide è in muratura di pietra squadrata a conci regolari, molto accurata, con finestre ad abbaino sulle quattro facce principali, negli angoli sorgono quattro piccole guglie rotonde.

Il BATTISTERO è una piccola costruzione in pietra con copertura ottagonale.

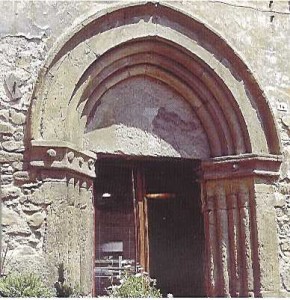

In Garessio Borgo Ponte, è conservato il PORTALE di INGRESSO (XV secolo) dell’ANTICA CHIESA di SAN GIOVANNI fondata nel 1121. Il fabbricato venne ceduto dalla confraternita dei Disciplinati nella seconda metà del 1800 come sede dell’asilo infantile. La Chiesa era ad una sola navata con soffitto non voltato.

Il portale è in pietra a piccoli colonnati, in stile semigotico con resti di affresco raffigurante il Cristo Risorto. A sinistra nella facciata, resti di affresco raffigurante san Giovanni. Soprastante è il campanile a vela. Lateralmente all’ingresso è da notare l’architrave della sacrestia in pietra con sole raggiante e data 1467.

All’interno del fabbricato sono ancora evidenti tre archi di navata a sesto ribassato (ora chiusi), sorretti da pilastri con capitelli cubici.

Informazioni:

Garessio è formata da quattro borgate: nel “Borgo Maggiore” vi è la chiesa di SANTA MARIA EXTRA MOENIA con il campanile romanico-gotico. A fianco sorge il BATTISTERO.

Nel Borgo Ponte, in Via Vittorio Emanuele, è visibile il PORTALE dell’ANTICA CHIESA di SAN GIOVANNI. Pro Loco Garessio tel. 0174 81799

Link:

http://www.comune.garessio.cn.it/ComGuidaTuristica.asp

Bibliografia:

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA, I castelli, itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Ediz. Gribaudo, Cavallermaggiore CN, 1976

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Info e fotografie dal sito del Comune. Foto del Battistero da www.fungoceva.it

Data compilazione scheda:

13/09/2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Garessio (CN) : Museo Civico Geo-speleologico

Storia del Museo:

Il Museo fu fondato nel 1970 per esporre una serie di reperti archeologici e geologici provenienti sia dal territorio circostante, sia da zone molto distanti.

Nel 2003 venne riorganizzato lo spazio espositivo e aggiornati i contenuti divulgativi.

È ospitato nei locali del Palazzo Comunale, in una sala ove, nel 1974, sono stati collocati affreschi del XV secolo, staccati dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Cerisola.

Descrizione delle collezioni:

Il Museo, che possiede circa un migliaio di reperti, è composto da una sezione geo-speleologica, con minerali e fossili provenienti anche dalle grotte del territorio e da una sezione archeologica con reperti dal neolitico all’età romana.

Sono esposti reperti preziosi per la ricostruzione della storia della Valle Tanaro provenienti dai dintorni di Garessio (ceramiche del Neolitico, frammenti ed epigrafi romane provenienti da Borgo Ponte di Garessio) e rinvenuti sia durante tre campagne di scavi all’arma del Gray (reperti del Neolitico), sia in occasioni fortuite.

Descrizione del materiale esposto:

La sezione archeologica è dedicata ai cicli produttivi di manufatti di pietra, ceramica, vetro e ferro dalla preistoria alla fine dell’epoca antica e la loro diffusione in differenti ambiti culturali.

I manufatti esposti illustrano le tecniche e i metodi di fabbricazione degli strumenti litici (sgrossatura, scheggiatura, ritocco, levigatura,) con esempi della loro applicazione durante il Paleolitico e il Neolitico.

I numerosi reperti di prodotti ceramici esposti nel Museo, per lo più frammentari, spaziano dal VI sec. a.C. al V sec. d.C.; dai manufatti neolitici all’elaborato vasellame di epoca romana (con esempi etruschi) e offrono la testimonianza di differenti abilità tecniche, esigenze funzionali, influenze culturali (diversi tipi di decorazioni incisa, impressa, dipinta).

Altri reperti permettono di accennare a tecnologie più avanzate per la lavorazione del ferro e del vetro.

Informazioni:

Il museo ha sede presso il Palazzo Comunale, “Salone degli affreschi”, telefono: 0174.803130; email: museodigaressio@gmail.com, oppure: info@museodigaressio.tk

Links:

http://www.museodigaressio.eu.

http://www.comune.garessio.cn.it/ComSchedaTem.asp?Id=25390

Data compilazione scheda:

05/05/05 – aggiornamento maggio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Garessio (CN) : Borgo ed edifici medievali

Storia del sito:

Il sito, abitato già in epoca romana, appare con il nome di Garessio in un atto di donazione di Carlo Magno del 780. Garessio entrò in seguito a far parte dei possedimenti aleramici, poi dei Marchesi di Ceva e nel XIII secolo ottenne statuti propri che nel 1278 vennero trascritti nel Codice Comunale o “Libro della catena”, tuttora conservato nel Municipio. In seguito fu dominio degli Orleans, dei Visconti, degli Sforza e di Carlo V che nel 1531 la cedette ai Savoia.

Nel XII secolo il borgo era fortificato (ricetto) ed era dominato da un possente castello, circondato da mura, porte e posterle di cui restano tracce. Il castello fu residenza dei Marchesi di Ceva-Garessio a cui succedette il casato degli Spinola. Nella prima metà del 1600, al tempo di Vittorio Amedeo I di Savoia, tale ampio complesso difensivo venne abbattuto e successivamente distrutto perché i garessini avevano opposto resistenza ai Savoia che si stavano spingendo verso il sud Piemonte, alla conquista delle terre e del Mar Ligure.

Descrizione del sito:

Percorrendo verso sud via Cavour, si arriva alla PORTA ROSE, posta alla confluenza del rio S. Giacomo (a destra) e del rio S. Mauro (a sinistra). Qui iniziava la parte più antica del borgo medievale (ricetto) risalente al 1100 circa. La Porta Rose ne costituisce l’accesso principale ed era difesa da un ponte levatoio posto tra due torri. Quella di destra esiste ancora come localizzazione ed è ora inglobata in un edificio privato, anticamente caserma delle guardie. Quella di sinistra invece è stata abbattuta nel 1841 (come dice una lapide ivi apposta) per far luogo alla strada provinciale verso Albenga.

Una delle porte che chiudevano il Borgo è la PORTA JHAPE, ancora unita sulla sinistra alle mura medievali fiancheggianti il vicino rio S. Mauro. Si possono notare le pietre scavate che ospitavano i cardini (uno ancora in loco). Il nome Jhape dovrebbe derivare dalle “ciappe”, pietre piatte, dette anche “lose”, con cui erano coperte le case del Borgo medievale

Un ristretto gruppo di case, raccolte proprio sotto la collina del castello, conserva edifici di epoca medievale, uno con un bel portale rialzato in pietra e tracce di affreschi sopra la porta.

Da via Cavour si imbocca a sinistra la via al Castello in forte pendenza, poi, a sinistra, un sentiero tra la vegetazione conduce alla TORRE DELL’IMPICCATO, legata alle mura del castello, alta costruzione quadrata che serviva per le esecuzioni capitali. Proseguendo tra piccoli terrazzamenti e superando poco dopo un’antica porta d’accesso, si arriva ad un pianoro erboso (in dialetto “cian da Sgnura”, cioè ripiano della Signora) circondato da resti di antiche mura. Verso sud si osservano, in mezzo alla vegetazione, i resti dei baluardi e tracce di varie opere difensive sino a raggiungere il punto più alto del contrafforte della Cornarea (nome probabilmente derivante dall’arbusto del corniolo) dove si trovano altri resti di costruzioni con feritoie e belle pietre squadrate.

Informazioni:

La zona medievale di Garessio si trova in Borgo Maggiore, tra il rio S. Mauro e il rio S. Giacomo, percorrendo Via Cavour (l’antica Via Maggiore). Pro Loco di Garessio tel.0174 81799

Links:

http://www.comune.garessio.cn.it/ComGuidaTuristica.asp

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

14/09/2005 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Fossano (CN) : Castello degli Acaia

Storia del sito:

Nel 1314 Filippo d’Acaia decise di costruire una fortezza in seguito all’atto di sottomissione dei Fossanesi. La costruzione iniziò nel 1324 e la maggior parte delle notizie relative alla sua edificazione si possono trarre dai conti della tesoreria dei principi, che dimostrano quanto furono ingenti le spese e come procedettero alacremente i lavori a causa dell’incombente minaccia della guerra scoppiata nel 1327 tra gli Acaia, Roberto d’Angiò, il Monferrato e Saluzzo. Le parti essenziali del castello furono terminate nel 1332. Con l’estinzione della famiglia degli Acaia, il castello passò ai Savoia e, alla fine del Quattrocento, fu trasformato in residenza signorile: vennero costruite sale, logge e porticati. Sul lato nord fu eretta la quinta torre per le cucine, i forni ed i servizi.

Nei primi anni del ‘500 vi abitò la duchessa Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Sforza, e per tutto il secolo soggiornarono tra le sue mura i duchi di Savoia, che fecero realizzare ulteriori ristrutturazioni dell’edificio, al fine di renderlo sempre più elegante e confortevole; tra questi interventi, le decorazioni di Giovanni Caracca (Jan Kraeck).

Successivi ampliamenti si ebbero nel Seicento quando il castello fu trasformato in carcere: 1.800 Valdesi, a causa delle persecuzioni che divampavano nella zona, vi furono rinchiusi nel 1689 e vi morirono di stenti.

Nell’Ottocento il castello divenne una caserma militare e furono costruite le stalle, i magazzini del grano e nuovi corpi per ospitare le truppe. Dalla copertura del fossato si ricavò una piazza d’armi. Nel 1860 furono edificate le torrette addossate alle torri, per consentire l’accesso alle celle. Fino al 1943 il castello fu usato come reclusorio e caserma. Nel dopoguerra divenne rifugio per gli sfollati ed i senzatetto.

Ben restaurato dalla Sovrintendenza ai Monumenti di Torino tra il 1956 e il 1963, furono eliminati gli edifici adiacenti e recuperato parte del fossato. Dal 1985 ospita la Biblioteca Civica e l’Archivio Storico Comunale.

Nel mese di giugno si svolgono il Palio dei Borghi e la Giostra dell’Oca, rievocazione storiche con sfilate in costume, sbandieratori, gare di vario tipo, info:<https://www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/il-palio-di-fossano-la-giostra-de-l-oca.

Descrizione dei siti:

Il castello presenta la massiccia struttura originaria con paramento in mattoni, con pianta quadrata perfettamente regolare. Le quattro torri quadrangolari sono poste agli spigoli ruotate di quarantacinque gradi; le due anteriori hanno torrette scalari semicilindriche sullo spigolo interno. Si notano le logge costruite successivamente e un elegante porticato al piano terreno del cortile.

All’esterno, la limitrofa Porta di San Martino (una ricostruzione dell’antica porta urbica realizzata nel 1788) apre al visitatore un percorso lungo il fossato e la cinta muraria, in cui le suggestioni dell’architettura difensiva sono state recuperate dal recente restauro.

La CHIESA DI SAN BERNARDO, sita in V. Verdi, 19, presso la stazione ferroviaria, conserva all’interno un affresco del 1480 che raffigura la Madonna col Bambino e un’acquasantiera gotica del 1417.

Sono terminati nel 2010 i lavori di recupero della CAPPELLA DI SANTA CHIARA, nella Via Villafalletto, che fu edificata alla fine del XV secolo e subì negli anni numerosi rimaneggiamenti. Dagli inizi del ‘900 perse il portico antistante, parte degli affreschi, il grande quadro raffigurante la Beata Vergine, santa Chiara e san Giovenale (ora custodito presso un privato), l’originario pavimento in ciottoli coperto da un pavimento in cotto. Attualmente è un piccolo edificio a pianta quadrata di m 5 x 5, coperta con un tetto a due falde e gli affreschi restaurati sono protetti da vetri che chiudono le originali aperture dell’edificio. Vedi https://www.chieseromaniche.it da cui è tratta l’immagine (ultima in basso).

Descrizione dei ritrovamenti:

Nel 1983 si concluse l’indagine archeologica del cortile del castello degli Acaja. Furono eseguiti due sondaggi, nei quali la stratifıcazione moderna superficiale era già stata asportata nel corso delle precedenti campagne; lo scavo mise in luce quasi completamente – consentendone una più completa restituzione planimetrica – le fondazioni e parte dell’elevato della struttura muraria anteriore all’impianto quattrocentesco dell’edificio, già evidenziata in piccola parte nel 1981–1982.

La realizzazione di una intercapedine di risanamento lungo un tratto delle cortine meridionale e orientale dell’edificio impose un’estensione dell’indagine archeologica anche in questi settori: furono scoperti tratti di murature in laterizi, da riferire con ogni probabilità al primitivo impianto fortificato.

Informazioni:

Tel. 0172 61976 e IAT 0172 60160

Links:

http://www.mondimedievali.net/castelli/Piemonte/cuneo/fossano.htm

Bibliografia:

CARITA G.; contributi di BARBERO G. e altri, Il castello e le fortificazioni nella storia di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, Fossano CN 1985

GARERI CANIATI E., Fossano, Castello, in AA. VV., «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», Vol. 3, 1984

Fonti:

Fotografie tratte dai siti sopra indicati e da Wikimedia.

Data compilazione scheda:

12/09/2008 – aggiornamento maggio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Entracque (CN) : Lago del Vej del Buc

Storia e descrizione del sito:

Questo sito, indagato dalla Soprintendenza e dal Museo Civico di Cuneo, ha rivelato numerose testimonianze di incisioni rupestri in cui prevalgono figure di pugnali eneoliti e corniformi. Situata in territorio italiano, l’area attorno al lago e ai piedi della cima del Toro, benché periferica rispetto all’area archeologica della Vallée des Merveilles nel comprensorio del Bego, presenta di questa le stesse caratteristiche litologiche e lo stesso stile delle incisioni. Dalla Val Gesso la zona era via di accesso all’area sacra del Bego. Si attraversava il colle del Vej del Buc – nei pressi del quale è stato individuato un piccolo riparo sotto roccia, utilizzato in fasi coeve alle incisioni – e infine il Colle del Sabbione a quota 2.330 m. L’area è stata classificata come la zona XX nella classificazione di C. Conti.

In generale l’area del Bego ospita, su una superficie di 14 Km2, decine di migliaia di incisioni rupestri disseminate sulle rocce. Tali incisioni sono datate all’età del Rame e del Bronzo antico, nonché all’epoca romana e ad altri periodi storici più recenti. Le ricerche condotte nella Valle delle Meraviglie rappresentano una delle più grandi imprese archeologiche che l’Europa abbia mai conosciuto. Fin dal 1879, l’inglese Clarence Bicknell si appassionò a questa regione e vi dedicò trent’anni della sua vita. L’italiano Carlo Conti raccolse il testimone e lavorò sul sito per quindici anni. Dal 1967 il professor Henry de Lumley e le sue équipe organizzano ogni estate campagne di rilievo sul campo. Questo colossale lavoro d’inventario e d’analisi sistematica delle incisioni permette di conoscere con più precisione le credenze degli uomini dell’età del Rame e del Bronzo antico.

Informazioni:

Situato a 2.000 metri di quota nelle Alpi Marittime. Info ente turismo tel. 0171 978616

Links:

http://www.areeprotettealpimarittime.it/

http://www.museedesmerveilles.com Sito francese del Monte Bego

Arca_Bego_et_del_rame_low da www.researchgate.net.

Bibliografia:

CONTI C., 1939, Undici anni di esplorazioni alle Meraviglie di Monte Bego, in Rivista Ingauna e Intemelia, vol. 5, pp. 11-30

CONTI C., 1943, Scavo nei ‘Gias del Ciari’ a m. 2210, s.m. Monte Bego, Alpi Marittime. Nota preliminare, in Bollettino di Paletnologia Italiana, n.s., vol. 7, pp. 55-78

CONTI C., 1946, Nuove Figurazioni Rupestri di Monte Bego, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 343, pp. 47-66

Fonti:

Fotografia da http://www.alpicuneesi.it/itinerari/vallegesso/index1101.htm

Data compilazione scheda:

15 luglio 2003 – aggiorn. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Elva (CN) : Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta

Storia del sito:

Il cippo romano del I sec. d.C., murato nell’atrio della chiesa Parrocchiale, ricorda la probabile presenza in loco di un presidio militare romano. La concessione della Val Maira al Vescovo di Torino Carlo, fatta dall’imperatore Federico Barbarossa il 26 gennaio 1159, non ebbe conseguenze politiche rilevanti, anche se tale favore si trasformò poi in diritto, divenuto secolare, di riscuotere le decime, e rese di fatto il Marchese di Saluzzo vassallo del Vescovo di Torino. Un fatto determinante per la storia della Valle Maira e di Elva in particolare fu, da circa la metà del sec. XII, la costituzione del Marchesato di Saluzzo (1142 o 1175-1548). La Valle Maira fu inizialmente legata al Marchesato di Busca (1176), ma nel 1209 passò sotto Tommaso I di Saluzzo e divenne parte attiva e dinamica del suo marchesato, pur rimanendo infeudata per molto tempo ai discendenti di Guglielmo e di Enrico di Busca. Dai vari documenti relativi alla Valle Maira, due particolarmente si riferiscono a Elva, che vi compare per la prima volta. Si tratta di due concessioni: la prima risale al 1254, data a Dronero nella chiesa di San Ponzio, e la seconda, del 1264, data a Saluzzo. Verso la fine del 1486 il duca Carlo I di Savoia invade il Marchesato di Saluzzo. Ludovico II, Marchese di Saluzzo, ripara in Francia per chiedere l’aiuto di re Carlo VIII. Alla morte di Carlo I di Savoia la Valle ritorna sotto il dominio del Marchese Ludovico II. Il territorio del Marchesato passa successivamente alla Francia (1548-1601). Le cronache registrano un passaggio di forze ugonotte agli ordini del Maresciallo Roggero di San Lavy, signore di Bellegarde, nell’anno 1578. Con il trattato di Lione (1601), il Marchesato passa definitivamente ai Savoia.

Descrizione del sito:

La data della costruzione è incerta, tuttavia le prime notizie si hanno a partire dal 1355, data a cui forse risale il trasferimento della parrocchia da San Bernardo all’attuale costruzione. Probabilmente in origine la parrocchiale era una semplice cappella; l’attuale struttura è il risultato finale di aggiunte, ampliamenti e modifiche eseguite nel corso del tempo. Aggirando l’edificio da sud e portandosi alla base del campanile, si può osservare l’avanzo murario più antico dell’edificio. Nel XV sec. la chiesa era, molto probabilmente, costituita da un’unica aula con accesso dall’attuale cimitero; successivamente fu allungata e affiancata da altri locali e l’ingresso fu spostato nell’attuale posizione. Il portale di ingresso è ad arco strombato a caratteristiche tardo romaniche, con decorazioni rosse dipinte sulle cornici dell’arco e sulle semicolonne dei piedritti. Le travi d’imposta decorate con “tetes coupées” di uomini e animali, palmette, figurazioni simboliche. Nella lunetta è raffigurata una Madonna in trono con Bambino affiancata da due angeli di un anonimo pittore del XV sec. Murato sullo spigolo sinistro del portico si nota il cippo marmoreo romano (30 cm di altezza e 29 di larghezza) databile al I sec. d.C.. E’ ben visibile la scritta “VICTORIAE AUG VIBIUS CAESTII”. All’interno l’arco trionfale, attraverso il quale si accede al presbiterio, è databile alla fine del XIV sec. – inizio XV. L’arco presenta una decorazione comprendente i simboli degli evangelisti, l’Agnus Dei, San Giorgio e il Drago, i dannati dell’Inferno, la Madonna con Bambino, i simboli dei mesi e piccoli elementi a stella e a ventaglio diffusi nella tradizione lignea e scultorea locale. A sinistra del portale di ingresso si trova l’antica sacrestia, al suo interno vi è posto il fonte battesimale in pietra scolpita, databile alla metà del XV sec. A causa dell’umidità di risalita il fonte battesimale si presenta in uno stato di forte degrado. Sempre a sinistra dell’ingresso scorgiamo un’acquasantiera dei fratelli Zebreri di San Damiano Macra del sec. XV. Al fondo dell’aula un crocifisso ligneo del XV-XVI sec. Gli affreschi del presbiterio sono stati eseguiti in due differenti fasi: quelli della volta sono opera di un pittore di cultura tardo gotica, presumibilmente intorno al 1470, quelle delle pareti sono riconducibili al pittore fiammingo Hans Clemer, noto anche come Maestro di Elva (XV-XVI sec.). Si tratta di un ciclo ad affresco che illustra storie della vita della Vergine e di Cristo, culminando nella scena della Crocifissione che occupa per intero la parete di fondo. Questi affreschi, considerati una delle opere migliori del Maestro e una delle testimonianze più significative dell’arte piemontese di quel periodo, sono stati restaurati nel 1985 ad opera della Soprintendenza ai Beni Artistici.

Informazioni:

Borgata Serre, tel. 0171 900225 oppure 0171 997986

Audioguida scaricabile dal sito: https://elvavallemaira.it/la-chiesa/

Links:

http://www.ghironda.com/valmaira/rubriche/elvaparr.htm

Bibliografia:

DAO E., Elva un paese che era, ed. L’artistica Savigliano

CORDERO M. e CHEGAI M., Valle Maira, ed. Guide dell’Arciere

Fonti:

Fotografie 1, 2, 3 da Wikimedia; n° 4, 5 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

luglio 2003 – aggiorn. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Pasquale Spoto – Gruppo Archeologico Torinese

Dronero (CN) : edifici medievali

Storia del sito:

Dronero sorse nel 12 secolo con il nome di Dragonero, la cui etimologia è incerta. Conserva notevoli resti medievali.

Storia e descrizione del sito:

PONTE DEL DIAVOLO: costruito nel 1428, presenta tre archi disuguali e parapetto con merlature ghibelline.

PARROCCHIALE DEI SS. ANDREA E PONZIO: la facciata romanico-gotica del XV secolo fu in seguito rimaneggiata; è tripartita da lesene e presenta il bel portale centrale del 1455 scolpito dai fratelli Zebreri, con le statue dei due santi titolari.

L’interno è a tre navate con pilastri cruciformi con capitelli scolpiti. Un’acquasantiera del 1461 a forma di calice si trova nella navata sinistra. Campanile con due ordini di bifore.

In via IV Novembre due case con portico su colonne trecentesche.

LOGGIA DEL GRANO in piazza San Sebastiano: una costruzione a pianta ottagonale del XV secolo, con semicolonne e archi ogivali. Nel 1500 adattata a cappella dedicata a S. Sebastiano, nel XVIII secolo venne aggiunta l’edicola anteriore. Nel 18018 ritornò all’uso iniziale di luogo di scambio e contrattazione. Recentemente restaurata.

LA TORRAZZA. Sulla statale 22 da Cuneo verso la Val Maira, circa 2 km prima di entrare in città, una deviazione a destra porta alla frazione di Pratavecchia e di qui a Monastero dove sorge la torre di vedetta sulla destra orografica del Maira, presso un importante antico guado. È una possente costruzione cilindrica, in pietre di fiume e rivestimento di malta, a vari piani ed alcune feritoie orientate verso Caraglio, Montemale e Busca. Si passava da un piano all’altro attraverso botole aperte nei pavimenti e scale in legno. La porta di accesso è a circa 7 metri dal suolo.

Informazioni:

Nel centro storico.

Links:

http://www.comune.dronero.cn.it/

http://www.ghironda.com/valmaira/comuni/drone.htm

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia; foto 2,3 da http://www.ghironda.com/valmaira/comuni/drone.htm; foto 4 dal sito www.provincia.cuneo.it

Data compilazione scheda:

13 giugno 2013 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese