Valle di Susa

Chiomonte (TO) : Area archeologica della Maddalena

Storia del sito:

L’impatto ambientale del tracciato autostradale del Frèjus direttamente su quest’area ha imposto un intervento di salvataggio che dopo le campagne di scavo 1984-86 ha consacrato definitivamente questo villaggio di 6000 anni fa come uno degli insediamenti più importanti di tutte le Alpi. L’area archeologica de “La Maddalena” è ricca e vasta: i 12.000 mq sottoposti a scavo archeologico hanno restituito migliaia di dati.

I soci del Gruppo Archeologico Torinese, coordinati dal dott. Aureliano Bertone, hanno svolto un ruolo importante nella prima fase degli scavi del sito di Chiomonte La Maddalena.

Descrizione del sito:

Il versante sinistro della Dora Riparia, all’altezza di Chiomonte, racchiude e concentra le migliori doti di abitabilità della valle: i grandi massi, staccatisi dalle pareti rocciose soprastanti, si sono accumulati formando vani adattabili a ripari o superfici di appoggio per capanne. In questa zona così favorevole era quasi ovvio che l’uomo decidesse di fermarsi: di lì a poco avrebbe preso vita il villaggio. Tuttavia, la stessa continua trasformazione del paesaggio, accelerata da frane causate da fenomeni anche di natura sismica, ha sigillato col passare del tempo ciò che restava della più antica presenza dell’uomo, bruscamente interrotta da un catastrofico terremoto. L’ottima esposizione al sole del versante ha continuato ad attrarre l’uomo, che vi ha impostato, perlomeno dal Medioevo, la coltivazione della vite: alcuni grandi ripari sotto roccia sono stati riutilizzati, in parte nuovamente sottoscavati, per il ricovero di animali e utensili.

Chiomonte è una nuova tessera in quell’ancora esiguo mosaico di notizie che sembra mostrarci alcuni fatti importanti. Anzitutto che, per i neolitici, le Alpi non furono una barriera ma una regione, una terra d’incontro e di esperimenti di vita. E poi, che la prima colonizzazione residenziale delle Alpi dovette molto alle tribù dell’Europa forestale e poco alle culture padane. Con poche altre località nel Vallese svizzero, nella Valcamonica e nell’Alto Adige, Chiomonte dichiara che tra il V e il IV millennio a.C. presero forma le prime comunità capaci di vivere nelle Alpi interne. E se, nelle Alpi centro-orientali, l’apporto culturale e umano venne largamente da nord, o se nel Vallese si fusero apporti del nord e della valle del Rodano, in alta Valsusa sembrano essere stati questi ultimi, sotto forma di avanguardie chasseane, a produrre i primi alpigiani. Una riprova che, per questi antenati, lo spartiacque non esisteva: infatti, il confine con le tribù padane era al “salto” e alla strettoia di Susa, o più a valle ancora.

L’area comprendente il sito archeologico di Chiomonte è stata interessata dall’azione del ghiacciaio della valle principale (ghiacciaio segusino) e del ghiacciaio della Valle Clarea, le cui configurazioni (e soprattutto le posizioni delle loro fronti terminali) sono mutate nel tempo a seconda delle condizioni climatiche, raggiungendo nel Pleistocene (periodo geologico compreso tra 1.8000.000 e 10.000 anni fa) lo sbocco della valle nella pianura torinese.

È facile intuire che la montagna, da sempre un territorio difficile per l’uomo, doveva presentarsi agli occhi dei contadini neolitici della Pianura Padana come un intricato manto di verde, regno della quercia, dell’olmo e del nocciolo. Sembra inoltre che le acque stagnanti lasciate dal fiume sul fondovalle occupassero vaste aree, favorendo lo sviluppo di una numerosa popolazione di cervi, d’alci e di cinghiali, ma ostacolando la penetrazione di famiglie di pionieri in questo territorio. A monte del “salto” di Susa, sugli alti terrazzi fluviali (tra cui quello de “La Maddalena”) e sui medi versanti, il paesaggio cambiava: lontano da zone acquitrinose, la foresta si apriva anche a spazi occupati da pascoli; inoltre il clima era moderatamente più fresco e secco e anche qui trovava il suo habitat ideale una ricca fauna, tra cui, oltre al cervo, faceva spicco l’orso bruno. Più oltre, le aree dei valichi occupate dalla tundra alpina, dovevano apparire assai più accessibili del fondovalle. A determinare nel complesso questa situazione contribuiva il clima relativamente più mite, definito Atlantico.

Considerando che, superato lo spartiacque, il paesaggio degrada più dolcemente, seguendo soprattutto la valle della Durance sino alla pianura del Rodano, non stupisce che le comunità che oltre 6000 anni fa si insediarono nel territorio di Chiomonte presentassero più strette affinità col mondo culturale transalpino che non con quello padano. La scelta del sito de “La Maddalena” per creare un grande abitato è altrettanto ovvia. La località, sul medio versante sinistro della Valle, gode di una discreta esposizione al sole e dispone di un ampio terrazzo, essendo posta lungo un tracciato di mezza costa, facilmente percorribile rispetto al fondovalle incassato e quindi impraticabile. Del resto, lo sperone roccioso di Ramats ed i grandi massi di frana sul sito in questione, costituiscono una naturale barriera contro il vento che spazza talvolta questo territorio. A completare il quadro si deve aggiungere che le caratteristiche geologiche dell’area hanno fatto scaturire una sorgente, determinando una discreta disponibilità d’acqua.

Nell’insieme, quindi, “La Maddalena” rispondeva ai criteri di scelta dei luoghi di insediamento per i neolitici. L’aspetto più rilevante è che sin dall’inizio vi sorse un villaggio di grandi dimensioni: con esso si avviava la conquista nell’ambiente alpino, di nuovi spazi da destinare all’agricoltura ed all’allevamento; l’estensione dell’abitato è difficilmente motivata dal semplice sfruttamento delle risorse agro-pastorali della montagna, area certamente più povera rispetto alle pianure, non è improbabile che “La Maddalena”, ai confini tra la regione chasseana e la Valle Padana della Cultura del vaso a bocca quadrata, si configurasse come un mercato prima ancora che come centro residenziale. La grande quantità di oggetti provenienti da più zone comprese nel raggio di diverse centinaia di chilometri, le tracce di officine e le stesse caratteristiche delle capanne orienterebbero verso questa ipotesi.

I grandi massi di frana che erano già caduti prima dell’arrivo dei neolitici hanno ampiamente condizionato i costruttori delle capanne. La pianta del villaggio risulta quindi casuale e determinata soprattutto dalla configurazione del terreno, con abitazioni poste spesso contro le pareti orientali dei macigni, e tenendo sempre conto della direzione dei venti e dell’esposizione al sole. Inoltre questi grandi scogli sono stati utilizzati non solo come pareti, ma anche come strutture portanti: alcune case dovevano apparire come semplici tettoie ad un solo spiovente appoggiato direttamente ai grandi massi. Le pareti erano anche costituite da graticci impermeabilizzati con un intonaco d’argilla cruda: essi erano addossati alla copertura ed ancorati con pali infissi verticalmente nel terreno o con qualche filare di pietre disposto a formare un muretto. Forse in qualche caso le stuoie potevano essere sostituite da tessuti o da pelli. Altre capanne erano auto portanti e presentavano una pianta circolare: probabilmente non dovevano discostarsi molto dai tepee dei pellirosse delle praterie del Nord America. Non manca infine il caso di un’abitazione a pianta quadrangolare, retta da pali infissi nel terreno ai vertici ed al centro. L’aspetto generale delle tecniche costruttive delle case appare quindi abbastanza povero e semplice, inoltre la superficie occupata da queste abitazioni era relativamente piccola, di norma inferiore ai dieci metri quadrati.

L’organizzazione interna delle capanne rispecchia in modo chiaro la vita quotidiana dei neolitici a “La Maddalena”. Essi curavano la realizzazione dei pavimenti. Certe superfici venivano regolarizzate con lastricati di ciottoli. Una casa era posta in un’area a lieve pendenza: pertanto il terreno era stato scavato e riportato per livellare il piano.

Il mobilio doveva essere molto elementare, dato anche lo scarso spazio disponibile: forse vi erano panche, tavole e mensole realizzate con assi di legno, di cui però non è rimasta traccia. Considerando inoltre le ridotte dimensioni di queste capanne, sembra improbabile che fossero divise in più vani, anche se alcune zone erano destinate ad attività specifiche. Un angolo di una casa doveva essere adibito a “laboratorio” in cui si producevano gli attrezzi d’uso domestico: lì si scheggiavano le pietre e si lavoravano le corna di cervi e le ossa di vari animali. La presenza di fusaiole, cioè di pesi in terracotta applicati a telai, fa supporre che l’abitazione fosse anche un luogo destinato alla filatura e forse alla tessitura. Le pietre appiattite, utilizzate come macine, non solo vi venivano usate, ma anche riparate; un ciottolo associato ad una di esse, e che inizialmente era stato interpretato come macinello, si è rivelato essere un percussore che serviva a ravvivare la superficie della macina. Del resto è probabile che anche altri oggetti, come i recipienti in terracotta, fossero riparati nello stesso ambiente.

Sempre all’interno delle case sono state talora osservate concentrazioni di residui carboniosi e superfici d’argilla arrossata dal calore di piccoli fuochi . È probabile che questi servissero per riscaldare l’abitazione e che invece si cucinasse abitualmente all’aperto, davanti all’ingresso della casa. Così erano collocati alcuni focolari venuti in luce durante gli scavi: una buca di circa mezzo metro di diametro, riempita di pietre sulle quali veniva acceso il fuoco; il cibo poteva essere cotto sulle pietre, dopo che queste erano state arroventate dalle fiamme e dalle braci. Le “cucine” così ideate trovano confronti in “forni” adottati ancora di recente in più parti della Polinesia. Un focolare era poi sormontato da una struttura di pali incrociati che doveva sorreggere oggetti, forse stoviglie o cibi da affumicare.

Dalle scoperte fatte, non sembra che queste case abbiano subito dei rifacimenti, il che significa che dovrebbero essere state abitate per tempi relativamente brevi, al massimo poco più di un decennio. D’altra parte non può essere escluso che, almeno in certi casi, le capanne fossero dei semplici ricoveri prodotti ed usati in occasione di mercati che, forse, si svolgevano solo in determinate occasioni, un po’ come le nostre fiere. Questa funzione di “mercato” svolta principalmente da “La Maddalena” sembra anche suggerita da altri indizi, in primo luogo l’aspetto “aperto” dello stanziamento: infatti, nonostante ci si trovasse alla frontiera di due culture, non vi sono tracce di sistemi di difesa.

L’uomo preistorico de “La Maddalena” allevava caprovini, bovini, suini e cani e coltivava cereali, in particolare orzo e frumento. Tuttavia aveva di fronte a sé un territorio montano, con terreni che costituivano un serio problema per la sua limitata esperienza d’agricoltore: così la raccolta di frutti selvatici (come le ghiande) e soprattutto la caccia a grandi animali (specialmente il cervo e l’orso) restavano ancora la principale fonte di risorse per la gente del villaggio. Le punte di freccia in pietra ed in osso, oltre ai numerosi resti scheletrici della fauna selvatica, sono una chiara attestazione di queste pratiche venatorie.

Gli attrezzi per coltivare che si sono conservati forniscono qualche informazione interessante. Ne sono un esempio i falcetti per la mietitura: purtroppo non ci sono pervenuti i manici di legno; ma su di essi si applicava una serie di schegge di pietra opportunamente ritoccate che fungevano da lama e che si sono ampiamente conservate. La pietra utilizzata qui come per le punte di freccia – la selce – particolarmente adatta per produrre oggetti dai bordi taglienti è pressoché assente nella zona e in buona parte del Piemonte; per cui veniva raccolta al di là delle Alpi (in prossimità di Grenoble e di Avignone) e giungeva a “La Maddalena” in così gran quantità (sono state scoperte diverse migliaia di pezzi) da superare il semplice bisogno locale. Inoltre, anche se per un solo oggetto messo in luce dagli scavi, era anche in utilizzo addirittura una roccia vulcanica con qualità analoghe – l’ossidiana – raccolta probabilmente in Sardegna. Ancora una volta, si ritorna a parlare di possibili oggetti di scambi a lungo raggio. Anche per produrre le lame d’asce e d’accette si ricorreva a rocce selezionate, ma questa volta disponibili non lontano dal villaggio: si tratta di pietre verdi, sufficientemente “dure” per colpire i tronchi degli alberi e, forse, addirittura per dissodare la terra, fungendo da zappe prima dell’introduzione dell’aratro.

Oltre alle necessità alimentari è ragionevole pensare che l’allevamento di caprovini, forse insieme alla coltivazione del lino ed alla raccolta dell’ortica, dovesse rispondere anche alle esigenze dell’abbigliamento. L’intero panorama della preistoria europea fa ritenere improbabile che i neolitici chiomontini utilizzassero la lana oltre alle pelli; per provvedere a conciarle ricorrevano ancora a strumenti in selce e forse in osso. Ma, allo stesso tempo, essi hanno mostrato una piena padronanza delle fibre vegetali ed è probabile che si servissero di strumenti di una certa complessità.

La presenza di tombe nelle adiacenze di uno stanziamento neolitico non deve stupire: anzi, non mancano casi di sepolture scavate addirittura sotto la superficie delle abitazioni. Anche a “La Maddalena” è stata scoperta un’area cimiteriale a pochi metri dalle capanne, nella parte più pianeggiante del sito. Il defunto era deposto in una fossa poco profonda e rivestita di lastre di pietra che dovevano appena sporgere sulla superficie del pianoro. Non sono state osservate tracce significative di corredi. Ma spicca in primo luogo l’esiguità delle tombe (undici) rispetto ad uno stanziamento in apparenza popolato, vista la sua estensione. D’altra parte gli scheletri mostrano che non tutte le salme si trovavano deposte intere nelle tombe e fra le sepolture è stato individuato un complesso di strutture probabilmente destinate a compiere delle cerimonie. Questi indizi fanno ritenere che il seppellimento dei defunti non si esaurisse con un solo episodio, ma prevedesse più tappe, con ripetute riesumazioni e manipolazioni dei cadaveri, ridotti in definitiva alle ossa del cranio o della sola mascella. In tal caso, sarebbe possibile immaginare che una tomba venisse anche liberata completamente dell’intera salma e fosse allora a disposizione di un nuovo defunto.

Il seppellimento improvviso dell’abitato neolitico sotto un’enorme massa di detriti e forse anche altri eventi franosi si uniscono per decretare non certo la fine ma almeno la contrazione del villaggio de “La Maddalena”. Per altro si diradano le notizie sull’abitato anche perché l’orizzonte superiore del deposito archeologico è così perturbato da ostacolare la ricostruzione delle vicende. Ad ogni modo, è evidente che l’uomo della seconda metà del IV millennio a.C. e dei due successivi continua a frequentare il sito. Tutto lascia intendere che sia sempre la stessa gente e che la zona non sia stata interessata da significative correnti migratorie; ma la presenza più contenuta d’abitanti a “La Maddalena” è forse da connettere con scelte che indirizzano quasi esclusivamente allo sfruttament agro-pastorale del mondo alpino.

Verso la fine del II millennio ogni traccia scompare. Non sono emersi indizi che ci spieghino perché e come; però lo stesso fenomeno o qualcosa di simile accade anche in altre parti della Valsusa, delle Alpi ed altrove: sembra così di assistere a trasformazioni davvero profonde nell’organizzazione delle società euro-mediterranee.

Con la seconda metà del I millennio a.C. l’uomo ricompare a “La Maddalena”, ma in modo sporadico. La penetrazione celtica è evidenziata da una tomba di una giovane donna, isolata e posta curiosamente presso il cimitero neolitico. Ma non vi sono tracce di tipo residenziale: anche in questo caso si consolida l’impressione che i celti percorrano la valle, piuttosto che colonizzarla, puntando a insediarsi nelle aree di pianura. Il successivo avvento dei romani non cambia la situazione: “La Maddalena” resta una zona di campi e di boschi, mentre la gente vive altrove. È probabile che si verifichi un rinnovato interesse per “La Maddalena” soltanto con l’alto Medioevo e che s’inizi a scavare sotto i grandi massi: progressivamente si sviluppa un rilevante centro ipogeo, con una cinquantina di caverne artificiali. I ripari così ottenuti si presentano come strutture adeguatamente coibentate, di varia dimensione, talora articolate in più vani: insomma, tutt’altro che qualcosa dall’aspetto “primitivo”. Senza dubbio il nuovo complesso aiuta a sfatare uno dei luoghi comuni dell’archeologia: ecco, infatti, un esempio in cui si parla di “uomo delle caverne” senza riferirsi per forza alla preistoria.

In tempi più recenti, nel tardo Medioevo, i documenti attestano l’esistenza di un piccolo insediamento agricolo, edificato di nuovo all’aperto: la scoperta di basamenti di muri sembra confermarlo. Però queste tracce, come si è già osservato, sono localizzate verso il bordo del terrazzo, al riparo dall’instabilità e dall’irregolarità del versante.

Luogo di custodia dei materiali:

Museo archeologico di Torino e museo “La Maddalena” di Chiomonte.

Informazioni:

Da Chiomonte si prende la strada che porta sul versante sinistro in località “La Maddalena”. Info Comune tel. 0122 54104 ; email: info@comune.chiomonte.to.it TEMPORANEAMENTE CHIUSA Vedi scheda Museo Archeologico

Link:

http://www.museo-lamaddalena.it/necropoli.asp

http://www.museo-lamaddalena.it/ripari.asp

Bibliografia:

FEDELE F., Le Alpi occidentali: biogeografia del popolamento umano preistorico, in “Biogeographia”, XVI, 1992, pp. 451-479

GALLAY A., La place des Alpes dans la Néolithisation de l’Europe, in “The Néolithisation of the Alpine Region”, (a cura di P. BIAGI), Brescia, Museo Civico di Scienze Naturali, 1990, pp. 23-42

BERTONE A., FOZZATI L., La preistoria del bacino della Dora Riparia oggi, in “Segusium”, 36, 1998, pp. 11-82

BERTONE A., La ceramica neolitica di Chiomonte, in Segusium, p. 47-60, 39, 2000

BERTONE A., FOZZATI L. (a cura di), 6000 anni di storia sulle Alpi occidentali: la Maddalena di Chiomonte, Torino, Ed. Nautilius, 2002.

AA. VV., Sismicità e insediamento preistorico: il villaggio di Chiomonte nella valle di Susa, in “I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea”, a cura di E. GUIDOBONI, Bologna, SGA, 1989, pp. 452-460

Fonti:

La descrizione fu tratta nel 2005 dal sito internet http://www.cmvss.it/, con aggiunte e integrazioni.

Data compilazione scheda:

01/11/2004 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – G. A. Torinese

Chianocco (TO) : Orrido – reperti preistorici

Storia e descrizione del sito:

Un cantiere di scavo – condotto dal dott. Aureliano Bertone grazie alla collaborazione dei soci GAT – fu impostato nell’agosto del 1985 in una cavità situata a circa 10 metri di altezza nella parete dell’Orrido di Chianocco, generato da una profonda incisione praticata dal torrente Prebec che scorre sul fondo.

L’accesso alla cavità fu reso possibile dall’intervento del Club Alpino Italiano, che realizzò un sistema di corde fisse con imbragatura per gli addetti ai lavori e una teleferica per il trasporto di utensili e materiali.

Dobbiamo considerare che quattro o cinquemila anni fa la topografia del luogo era assai diversa. Il torrente scorreva “più in alto” e l’ingresso alla grotta era, per l’uomo preistorico, decisamente più agevole di quanto appaia attualmente. Nonostante i precedenti scavi clandestini e il franamento naturale, i risultati furono soddisfacenti.

Descrizione dei ritrovamenti:

Nella produzione fittile sono caratterizzanti grossi orci d’impasto grossolano a superfici lisciate ed ossidate. Privi di ansa e decorati con cordoni lisci e paralleli, alti circa 50 cm e con una capacità di 30/35 litri, servivano a conservare derrate alimentari come cereali o carni essiccate.

Relativamente abbondante l’industria su selce: si segnala una cuspide di freccia a ritocco bifacciale coprente, un semilunato e, sempre in selce, un elemento di falcetto.

Numerosi anche i manufatti in osso come scalpelli, punteruoli, una guaina per asce e un battifilo in osso per telaio.

Sono state pure rinvenute fusaiole in terracotta e pietra e asce in pietra levigata.

L’industria su osso è piuttosto consistente, ed è rappresentata da uno scalpello, una guaina per ascia, un battifilo per telaio e vari punteruoli. Abbondanti le microfaune,l’avifauna,le specie selvatiche come cervidi e cinghiali e quelle domestiche rappresentate dai caprovini.

Ma il ritrovamento di maggior rilievo è senza dubbio la traccia di una sistemazione artificiale del piccolo spazio disponibile che comprendeva un acciottolato, conservato per meno di un metro quadrato, due buche di palo circolari, residui di focolari costituiti da cumuli di ceneri e di carboni di legna e, intorno, rifiuti domestici come ossa, ghiande e manufatti rotti o incompiuti. Di questa primitiva pavimentazione è stato realizzato un calco (a cura di Livio Mano). Dallo studio del materiale rinvenuto e dall’esame al Carbonio 14 a cui sono stati sottoposti gli abbondanti resti di focolare, il sito è stato datato alla metà/ fine del terzo millennio a.C.

Informazioni:

L’Orrido di Chianocco è situato nella media Valle di Susa, lungo il torrente Prebec affluente di sinistra della Dora Riparia. Il sito non è visitabile.

Link:

http://www.archeogat.it/chianocco/

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

29 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo e Gruppo Archeologico Torinese

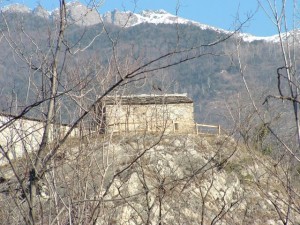

Chianocco (TO) : Caseforti Inferiore e Superiore

Storia e descrizione dei siti:

La storia delle origini delle caseforti di Chianocco è particolarmente difficile da dipanare: le citazioni più antiche risalgono al XII secolo, ma è difficile attribuirle a una struttura specifica: nel borgo nel Medioevo si trovavano almeno tre edifici fortificati, con funzione difensiva ma anche di simbolica rappresentazione del potere delle famiglie eminenti del paese.

Ciò che si sa per certo è che nel 1234, Bertrand di Montmélian, capostipite della dinastia dei Bertrandi, fece costruire una nuova casaforte in Chianocco, a testimonianza della prosperità della casata, giunta in Valsusa al seguito dei Savoia.

È incerto se questa nuova costruzione sia identificabile con la casaforte inferiore o con quella superiore (impropriamente definita “castello”). La prima si presenta come un nucleo architettonico più omogeneo e più legato alle consuetudini estetiche dell’area di origine dei Bertrandi, ma anche la seconda, pur presentando diverse fasi di ristrutturazione e riutilizzo, mostra alcune caratteristiche oltralpine.

Del resto, nei documenti medievali si riscontra frequentemente confusione tra i termini e le identificazioni delle caseforti e dei castelli, fatto che rende il lavoro dei ricercatori particolarmente complesso e delicato.

In ogni caso, la CASAFORTE INFERIORE, posta a mezzacosta, s’inscrive nel reticolo più acclive di vie di comunicazione che univano Bruzolo, San Didero, Chianocco stesso e Bussoleno, è un esempio integro e completo di architettura civile fortificata che ne fa un reperto assai raro e di grande interesse, unico, perlomeno in area piemontese, valdostana.

È un solido corpo merlato, realizzato con pietra locale, raccolta nel letto del Prebec, ingentilito da cantonali e elementi in “marmo” di Chianocco lavorato da abili scalpellini. L’edificio era dotato di poche e strette monofore, a cui vennero aggiunte nuove finestre più ampie quando la funzione difensiva cedette il passo a quella di rappresentanza. Al nucleo principale si aggiunge una cinta fortificata, protetta da una torre costruita a cavallo dell’ingresso. Un piccolo complesso fortificato, costruito non tanto per la difesa degli abitanti ma per lasciare un forte segno sul territorio. È stata oggetto a più riprese di un restauro conservativo da parte della proprietà e si trova in eccellente stato di conservazione.

Per approfondire vedi sito al n°1 (www.provincia-torino.gov.it)

Il CASTELLO

Conosciuto anche come Casaforte Superiore, è un edificio risalente al XIII secolo, costruito sulla destra orografica del Torrente Prébec; si presenta come una solida costruzione medievale con funzioni abitative e difensive. Esso è definito “castello” impropriamente, perché in realtà è una domus munita, ovvero una residenza fortificata.

Ben radicate leggende valsusine vorrebbero questa struttura legata alla figura di Adelaide di Susa, ma non sono suffragate da solide testimonianze storiche. Se questa suggestiva ipotesi fosse vera, però, ovviamente il nucleo originario della struttura sarebbe da retrodatare almeno all’XI secolo.

La Casaforte Superiore è un edificio ampio e complesso, segnato da diverse fasi di utilizzo che ne hanno via via modificato l’aspetto, ingentilito nel Tardo Medioevo con bifore trilobate. Altre bifore, simili a quelle della Casaforte Inferiore, furono aggiunte tra Tardo Medioevo ed Età moderna e vi si possono ravvisare splendidi capitelli, di fattura tipicamente valsusina, probabilmente reimpiegati da aperture precedenti.

Sembra possibile ipotizzare che il nucleo originario fosse costituito dal grande corpo centrale, probabilmente in origine coronato da merli e cinto di mura. Alla cinta muraria, in un secondo momento furono addossati due corpi in muratura, probabilmente legati a una più spiccata funzione residenziale. Nel corpo di fabbrica aggiunto a meridione, che oggi si affaccia su un terrazzo moderno, sono ancora visibili lacerti di affreschi tardo medievali.

In un’ala del Castello vi è il Museo dei Vecchi Mestieri, con la fedele riproduzione animata in miniatura dei mestieri esercitati in Valle di Susa nei primi del ’900 ed altri manufatti di interesse culturale e locale.

Informazioni:

La Casaforte si trova in Località Torre, Borgata Grange, di proprietà privata. Info tel. 335 7179087

Il Castello, o Casaforte Superiore, si trova al margine sudoccidentale del centro storico e si affaccia sulla piazza della borgata Campoasciutto. Privato.

http://www.casafortechianocco.it/

Bibliografia:

NATOLI C., Le caseforti della bassa valle di Susa: un modello di “palazzo” bassomedievale, in AA. VV., Caseforti, torri e motte in Piemonte (Sec. XII-XIV), Società Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2005, pp. 177-194

NEJROTTI L. M., Strutture materiali dell’affermazione del potere nel Medioevo. L’esempio della casaforte di Chianocco in Valle di Susa in “Archeologia dell’architettura”, IX, 2004, pp. 97-111

NEJROTTI L. M., Dalle pietre ai castelli. Itinerari di archeologia dell’architettura lungo la Dora Riparia, in “Segusium”, 46, 2006, pp. 11-38

PATRIA L. e E., Castelli e fortezze della Val di Susa, Torino, 1983

PATRIA L., Caseforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie, in AA. VV., Caseforti, torri e motte in Piemonte (Sec. XII-XIV), Società Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2005, pp. 17-135.

Fonti:

Fotografie di L.M. Nejrotti.

Data compilazione scheda:

15 giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gruppo Archeologico Torinese

Chianocco (TO) : Cappella di Sant’Ippolito

Storia del sito:

Non si conosce la data di costruzione di questa cappella cimiteriale, la cui datazione viene però riferita ad un momento precoce del romanico, fine X o inizi XI secolo, forse in luogo di un piccolo tempio romano dedicato alle Matrone, analogamente a Foresto. La chiesa conserva alcuni affreschi del XV secolo.

La cappella è stata oggetto di un restauro conservativo sia per la struttura, sia per gli affreschi interni, dal 1998 al 2004.

Descrizione del sito:

Questo edificio è caratterizzato da una stretta scaletta in pietra che dà accesso alla porta e dalle monofore ottenute da una sottile lastra monolitica. È costituita da un’unica stanza rettangolare.

Gli AFFRESCHI sono databili al XV secolo; collocati dietro all’altare, in due registri ancora leggibili, si trovano: la Crocifissione con santa Caterina e santa Margherita, mentre nell’ordine inferiore si vedono il martirio di san Sebastiano, sant’Antonio abate e san Bartolomeo. Curiosamente all’interno della cappella non resta alcuna traccia del martire romano alla quale questa è dedicata. Non si conosce l’identità del pittore, ma l’iconografia ricercata e “internazionale” indica tuttavia che si tratta di un artista con un buon livello di cultura, che ha presente esemplari miniati quali si producevano nel ducato sabaudo nei primi decenni del Quattrocento.

Per approfondire vedi : Chianocco- cappella-Segusium-23_1987.pdf

Informazioni :

La cappella si trova sul fronte Sud del cimitero del capoluogo di Chianocco, su uno sperone roccioso. Comune, tel. 0122 49734

Links:

http://www.comune.chianocco.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/

Fonti:

Foto in alto dal sito del Comune, in basso dal sito www.cittametropolitana.torino.it.

Data compilazione scheda:

2/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Chianocco (TO) : Campanile di S. Pietro

Storia del sito:

Le origini molto antiche della chiesa dedicata a san Pietro Apostolo sono testimoniate da documenti dell’XI secolo che la menzionano come già esistente. È infatti segnalata sia nell’atto di fondazione di S. Giusto (1029), che nella donazione di Cuniberto alla Prevostura d’Oulx (1065). Nel 1083, la chiesa passò alla canonica di Santa Maria di Susa per volere della contessa Adelaide.

La chiesa venne poi distrutta da una alluvione nel 1694, dovuta allo straripamento del torrente Prebec e ricostruita. nell’attuale sito, più in alto ed al sicuro, nel corso del XVII secolo.

Della chiesa più antica restano solo, parzialmente interrati, il bel campanile romanico probabilmente risalente alla fine del secolo XI e il perimetro murario. È stata oggetto di un restauro conservativo iniziato nel 1998 e terminato nel 2002.

Descrizione del sito:

Il campanile si erge suggestivo in mezzo ai prati. La struttura, interamente costruita in pietra, è alleggerita negli ultimi tre piani da bifore sostenute da esili colonnine.

Informazioni:

Comune, tel. 0122 49734

http://it.wikipedia.org/wiki/Chianocco

Bibliografia:

Ainardi M.S., La chiesa plebana dei Santi Pietro e Paolo a Chianocco, s.n., Susa 1990

Fonti:

Fotografia da http://wikimapia.org/

Data compilazione scheda:

1/11/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cesana Torinese – Fenils (TO) : Chiesa di San Giuliano

Storia del sito:

Il toponimo Fenils deriva da Ad fines, in quanto ai tempi del re Cozio, l’abitato si trovava sul confine tra le tribù dei Segovi e dei Belaci.

La chiesa, parrocchiale della frazione, di cui si conserva l’atto di fondazione, fu edificata (o riedificata) nel 1490. Subì un’opera di ampliamento fra gli anni 1753 e 1758

Descrizione del sito:

La chiesa, in stile gotico, si presenta a tre navate, ed è ornata da un prezioso soffitto a cassettoni con rilievo e da un retable ligneo barocco, con al centro l’icona raffigurante san Giuliano e san Sebastiano.

Il massiccio campanile, a pianta quadrata, ha monofore nel penultimo piano e bifore all’ultimo; termina con una cuspide.

Informazioni:

Borgata Vernin, frazione Fenils 25; Parrocchia tel. 0122 89189

Fonti:

Fotografia dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

28/09/2006 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Cesana Torinese (TO) : Chiesa di San Giovanni Battista

Storia del sito:

I primi attestati della sua esistenza risalgono alla seconda metà dell’XI secolo. Si tratta di diplomi valsusini che contengono gli atti di donazione che i nobili dell’epoca fecero alla emergente Prevosteria di San Lorenzo di Oulx. Dai suddetti documenti non si evince se si tratti dell’attuale chiesa o di una chiesa più antica. Difatti da molti lustri una tradizione certifica che a Cesana vi era una sorta di prima chiesa in tutta la vallata, una chiesa detta ‘battesimale’ in cui venivano battezzati i neofiti della zona. Soltanto nei secoli successivi (all’incirca nella metà del XV secolo) i paesi più distanti iniziarono a staccarsi ottenendo così dalla Prevosteria Ulciese la facoltà di costruire le proprie chiese parrocchiali. Pertanto è possibile dare una datazione al sito basandosi solamente sullo stile architettonico dello stesso. Gli studiosi considerano la chiesa di stile romanico e la datano alla seconda metà del secolo XI o inizio del XII.

Descrizione del sito:

Nella facciata a ‘capanna spezzata’ è possibile riconoscere lo stile romanico dell’edificio, evidente se si osservano anche le decorazioni architettoniche che si trovano lungo tutto il perimetro delle mura; lesene, archetti pensili, finestre monofore a doppio sguancio con cornici in tufo. La parte inferiore della facciata è decorata con elementi ornamentali di più tarda datazione e lo stesso portale ne è una conferma; infatti il marmo è lavorato in chiaro stile rinascimentale e reca la data del 1518. Sulla facciata tra gli intonaci si intravedono affreschi che raffigurano scene di vita di Gesù e dei santi. Su due di essi si notano ancora i segni delle guerre religiose dei secoli XVI-XVII. Tali segni sono visibili nella rottura o nei pezzi mancanti della cornice del portale e negli sfregi presenti sui volti delle figure affrescate. La conchiglia che si nota nel bassorilievo sul portale testimonia il legame della chiesa di Cesana con i pellegrinaggi che avvenivano a Santiago di Compostela, molto fiorenti fin dall’XI secolo. Il simbolo della conchiglia infatti è il segno distintivo dei pellegrini che si recavano al santuario in Spagna. L’interno della chiesa è suddiviso in tre navate: quelle laterali sono delimitate da tre estesi archi che poggiano su due grosse colonne e tutte e tre le navate terminano con absidi semicircolari, tipiche dello stile romanico. All’interno si può ammirare un bel soffitto ligneo del 1678, opera del maestro Russ du Pont. Nel pannello centrale è evidente una grande croce greca che racchiude il simbolo dell’eucarestia con l’aggiunta di emblemi araldici (delfini e gigli di Francia, nodi di Savoia e sirene), mentre la croce è contornata dai simboli dei quattro evangelisti. In fondo alla chiesa è possibile osservare una lapide che ricorda il dono fatto da Luigi XIV re di Francia: un armadio per la sacrestia. Il campanile, che aggiunge maestosità alla chiesa, è alto 35 metri ed è di stile romanico/gotico: la parte inferiore è in stile romanico e perciò coevo alla chiesa, la parte superiore invece è databile all’epoca dei rifacimenti e cioè al XV-XVI secolo. Estratto da documenti d’epoca: I Marchesi di Torino “Ego Odo et uxsor mea Adalaicis… donamus pro redemzionem animarum nostrarum has eccesias et ceterum eclesiarum quie in parrocchis de Sesana cum res eclesiarum hec sunt decimationes et primicie et oblaciones fidelium”. Giugno il Vecchio, Conte di Albon, predecessore dei futuri delfini tra il 1058-1070 “decimationes quas habebam in valle Cesane et quantum habebam in ecclesis similiter sclilicet in eclesia s.ti Jovannis de Sesana terciam partem argentis quos romipetes offerumt”. Il Vescovo di Torino Cuniberto nel 1065 “…regulri canonicorum congregationi siti Laurenti Ultiensi de Martirum praefata plebe… Invie perpetuo donamus et concedimus cum primitiis decimis elemosinis oblationibus… Eclesia Sanctis Joannis Baptistae de Sesana eclesiarum s.ti Cycarii”. (tratto da: COLLINO, 1908, Le Carte della Prevosteria di Oulx, Pinerolo).

Recentemente è stata restaurata la Fontana sul piazzale della Chiesa (coeva alla stessa). Inoltre è da tenere presente che nella frazione Thures di Cesana si può vedere un’altra bellissima fontana-lavatoio restaurata ultimamente, presumibilmente coeva alla chiesa.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0122 89189

Links:

https://www.comune.cesana.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere

Fonti:

Fotografie archivio GAT.

Data compilazione scheda:

5 settembre 2003 – aggiornamento giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese

Caselette (TO) : Villa romana

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

Negli anni 1969-72 vennero individuati ad opera di privati numerosi resti di età romana. Ciò portò all’indagine, a partire dal 1973, di una vasta villa con carattere prevalentemente rustico, una delle prime esaustivamente indagate in area piemontese. Gli scavi sono stati condotti dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico Territoriali dell’Università di Torino (direzione scientifica della Prof. G. Cantino Wataghin). Residenza di un proprietario terriero l’edificio non sembra possedesse caratteri di lusso (anche se alcuni ambienti erano pavimentati con piastrelle di marmo) mentre è rilevante per la superficie occupata dalle strutture finora focalizzate (circa 3400 mq di cui solo una parte, 750 mq, è stata indagata dallo scavo).

Si tratta di un organismo quadrangolare in cui i due gruppi principali di ambienti si dispongono sui lati settentrionale e meridionale, ad una distanza di circa 35 m. I pavimenti erano costituiti di un acciottolato cui era sovrapposto uno strato di frantumi di magnesite e uno di frantumi laterizi. In alcuni casi era stata aggiunta anche una rifinitura di piastrelle di marmo.

L’edificio denuncia tre fasi costruttive principali tra fine I secolo a.C. e metà II secolo d.C., individuate dai risultati dei saggi stratigrafici e dai materiali rinvenuti:

– la prima seguì di pochi anni la deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, non posteriormente alla fine del I secolo a.C. A questa fase si riferiscono due vani di estensione non precisata;

– la seconda, dei primi decenni del I sec. d.C., vede la costruzione di un grande edificio organizzato secondo uno schema che rimane definitivo, anche se con alcuni ampliamenti, durante la terza fase:

– la terza è una ricostruzione in seguito a un crollo, databile alla fine del I sec. d.C. L’edificio assume il suo aspetto definitivo con un’estensione verso occidente e la divisione in due settori aventi in comune il portico.

La villa sembra sia stata abbandonata nella seconda metà del II sec. d.C.: al suo crollo si sovrapporranno in parte alcuni modesti ambienti di III secolo, limitatamente all’area nord-occidentale. Le strutture visibili sono quelle riferibili alla terza fase: due gruppi di vani collocati a quote diverse ma con lo stesso orientamento lungo i lati nord e sud di una vasta area scoperta, e collegati lungo i lati est e ovest da muri con andamento nord-sud, forse appartenenti ad ambienti minori. I muri conservati in alzato per circa 50-60 cm sono stati realizzati in spezzoni di pietra e ciottoli, deposti con cura e legati da argilla naturale che ha quasi ovunque sostituito la malta originaria. L’interro delle strutture è minimo a causa della fortissima azione di dilavamento cui è sottoposta la zona. Gli ambienti sembrano avere carattere residenziale, tuttavia nel loro insieme hanno un aspetto “rustico”, privo delle rifiniture classiche (intonaci, mosaici pavimentali).

La ricostruzione del complesso della villa, sembra indicare un’organizzazione per nuclei distinti attorno a una vasta area centrale e con il nucleo principale avente un portico che ne costituisce la facciata. Tutti i vani scavati (compresa la corte centrale) erano coperti, come testimoniano i crolli del tetto ritrovati immediatamente sopra i pavimenti. Le dimensioni e lo schema planimetrico trovano confronti con soluzioni presenti nell’architettura gallo-romana, ma sono anomale rispetto alle ville italiche. Si tratta di una villa importante, in connessione con il mondo transalpino data l’ubicazione ai margini della strada che da Torino raggiunge i valichi alpini dell’alta valle di Susa. Il rinvenimento di anfore vinarie spagnole di I secolo d.C. testimonia un certo scambio commerciale. Di alcuni locali si riesce ad ipotizzare un utilizzo grazie alle caratteristiche evidenziate. È il caso delle cucine, individuate per la presenza di due focolari, o di un ambiente destinato alla macerazione e alla decantazione dell’argilla. Nel locale si trova infatti una piccola vasca di m. 1,60 x 1,85 circa, riconoscibile da un filare di pietre e dalle pareti intonacate con opus signinum. Intorno si sviluppa un sistema di canaline per il drenaggio dell’acqua. Alcune testimonianze sembrano riferire che l’argilla della zona venisse sfruttata nella villa per la fabbricazione in loco della ceramica, circostanza comune a molte ville romane. Alla seconda fase appartengono una serie di vani forse con utilizzo collegato, tra cui un ambiente con suspensurae, due vani con vasche rispettivamente semicircolare e rettangolare, altri due con caratteristiche non precisabili. Probabilmente si tratta di un piccolo complesso termale, eliminato nella terza fase e sostituito da vani di maggiori dimensioni. Il rinvenimento di scorie di fusione e la constatazione della notevole omogeneità delle forme ceramiche hanno fatto ipotizzare l’esistenza di officine artigianali, in grado di consentire una parziale autosufficienza del complesso residenziale, la cui prevalente struttura economica deve essere stata legata all’agricoltura e all’allevamento del bestiame.

Il materiale non è molto abbondante e tranne rari frammenti non è posteriore al II secolo d.C. Si tratta in prevalenza di ceramica comune, tra cui spiccano numerosi frammenti decorati, anche se sono motivi molto semplici sia dal punto di vista tecnico che compositivo: né la tipologia né le caratteristiche né la decorazione possono essere considerati elementi di datazione assoluta. La ceramica fine sembra più frequente nel I secolo che nel II (ceramica a vernice nera imitazione della ceramica campana prodotta probabilmente nella Valle Padana, terra sigillata, ceramica a pareti sottili). Tra le importazioni di inizio I secolo sono presenti ceramiche centro-italiche e centro-galliche. Questo centro residenziale-agricolo, già in difficoltà verso la fine del II secolo, cessò definitivamente la sua attività durante i primi decenni del III. Il processo di incardinamento dei militari nelle terre in cui avevano prestato servizio, comportò il monopolio agricolo dello Stato, e il disamore e la fuga dei contadini. È una situazione differente da quella di Almese. Qui la villa si articola in corpi di fabbrica disposti intorno ad una vasta area scoperta, mentre ad Almese si tratta di una struttura a corpo principale unico: diverse sono anche le tecniche costruttive e l’apparato decorativo, diversa probabilmente la base economica.

Scarica allegato Villa_Romana_Caselette

Luogo di custodia dei materiali:

Museo di Antichità (Archeologico) di Torino, via XX Settembre

Informazioni:

In località Farchetto, a circa un chilometro a N dal centro abitato, sulla sinistra di Via Val della Torre in direzione di Grange di Brione. Tel. 011 9688216 , email: comune.caselette.to@legalmail.it

http://www.vallesusa-tesori.it

Bibliografia:

LANZA E., MONZEGLIO G., 2001, I Romani in Val di Susa, Ed. Susa Libri, pp. 92-97

MERCANDO L. (a cura di), 1998, L’età romana, in Archeologia in Piemonte, Umberto Allemandi Ed.

AA.VV., 1977, La villa romana di Caselette. Risultati e problemi di uno scavo in corso nel territorio di Augusta Taurinorum (catalogo della mostra)

Fonti:

Fotografia dal sito: http://www.vallesusa-tesori.it

Data compilazione scheda:

13 ottobre 2002 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Gabriella Monzeglio – Gruppo Archeologico Torinese

Caselette (TO) : Castello e Cappella di San Giovanni

Storia del sito:

Il CASTELLO di Caselette è uno dei più antichi di tutta la valle di Susa, essendo stato probabilmente edificato in età arduinica (XI sec.). Il feudo, con il castello di Caselette, fu proprietà dei Savoia, fu tolto loro dal Barbarossa e affidato ai marchesi del Monferrato, per poi tornare sotto i signori sabaudi nel Trecento. Nel XIV secolo Caselette fu dei signori di Trofarello e di Cumiana; alla metà del Cinquecento dei Valperga, poi dei Cauda che si estinsero nel 1794, infine dei conti Cays di Pierlas. Carlo Alberto Cays, morto nel 1882, fu sindaco di Caselette e deputato al parlamento subalpino; ospitò nel castello san Giovanni Bosco e, dopo essere diventato sacerdote salesiano, donò il castello alla congregazione religiosa.

Nel corso dei secoli il Castello ha perso sempre più i suoi connotati di difesa per trasformarsi esclusivamente in residenza signorile, soprattutto dopo le ristrutturazioni e i rifacimenti cui è stato sottoposto nel Seicento e Settecento. Venne ancora ampliato in forme neogotiche nel XIX secolo, in occasione di un soggiorno di Vittorio Emanuele II.

Descrizione dei siti:

Il CASTELLO, che sorge su un piccolo poggio sopra l’abitato di Caselette, è abbellito da un ampio giardino all’inglese realizzato dai Conti Cays. Le tracce dell’antico recinto con torre sono appena riconoscibili in qualche tratto dei muri basamentali, mentre l´aggregazione dei grandi volumi aggiunti non consente di riconoscere alcun elemento architettonico connotativo. Oggi ha l’aspetto di una residenza ottocentesca.

La CAPPELLA intitolata a San Giovanni risale al XII secolo e ne rimane solo la bella abside romanica. Sistemata in origine probabilmente come cappella aperta (parte interna riservata al clero per le funzioni e parte esterna per i fedeli) quale si presenta dopo il restauro realizzato nel 1982, era un tempo ornata da un affresco tardo medievale ora scomparso.

Nel 1025 compare in un documento la prima menzione del nome Caselette, in riferimento alla fondazione del CASTELLO DI CAMERLETTO, località nei pressi dell’attuale Caselette, come monastero benedettino dipendente dall’abbazia di Novalesa. Ai benedettini subentrarono i certosini, che vi rimasero sino alla Rivoluzione francese. L’abbazia-castello di Camerletto fu poi venduta a privati e venne rifatta completamente ed assunse la struttura di residenza signorile, quale la si vede oggi.

Informazioni:

Il Castello ospita il Centro di spiritualità gestito dai Salesiani. Tel. 011 9688256

I resti della Cappella sono di fonte al Cimitero nei pressi del Monumento ai Caduti (Via Val della Torre).

Fonti:

Fotografia in alto dal sito del Comune; in basso da http://www.cittametropolitana.torino.it

Data compilazione scheda:

8/2/2007 – aggiornam. maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

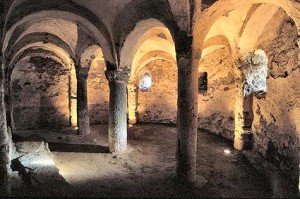

Caprie – Celle (TO) : Chiesa di Santa Maria Assunta

Storia del sito:

Il piccolo borgo di Celle prende il suo nome molto probabilmente dalle celle dei monaci eremiti che vissero in quei luoghi intorno all’anno Mille: il primo di questi, si narra, fu Giovanni Vincenzo, vescovo di Ravenna. La leggenda racconta che gli eremiti volessero costruire sul monte una Chiesa in onore di San Michele Arcangelo, quindi raccolsero i materiali per la costruzione. Ogni notte parte dei materiali spariva. San Vincenzo volle scoprire chi fossero i ladri e si legò sul legname da costruzione. Il giorno seguente, probabilmente trasportato dagli angeli, si risvegliò sul monte di fronte, il Monte Pirchiriano dove ora sorge la Sacra di San Michele.

La parrocchiale di Celle risale forse al X secolo ed è l’edificio più antico esistente nel comune di Caprie. È stato ampliato nel 1741 inglobando la primitiva chiesetta che risulta interrata ed assume le caratteristiche di una Cripta.

Sulla piazza di fronte alla chiesa si trova un grande riparo scavato nella roccia (conosciuto come “la grotta”), secondo la tradizione rifugio dell’eremita San Giovanni Vincenzo, che ora è stato trasformato in una cappella chiusa da una facciata in muratura in stile barocco, realizzata all’inizio del Novecento

Descrizione del sito:

La parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, è caratterizzata dal bel campanile romanico di cinque piani con cornici a dentelli e monofore; una bifora si apre all’ultimo piano. Accanto al campanile l’abside dell’antica chiesa, con lesene e monofore.

Dalla facciata settecentesca con portico si entra nell’edificio che racchiude la seconda chiesa, la cosiddetta cripta, alla quale si giunge attraverso un passaggio interno alla parrocchiale: una ripida ed antica scala in pietra conduce a quello che la leggenda indica come luogo in cui visse l’eremita Vincenzo. Di pregio le colonne che sorreggono la cripta, collocata sotto l’altare, e gli antichi affreschi che illustrano la vita del santo.

Informazioni:

La Chiesa sorge nella frazione Celle sul monte Caprasio. Parrocchia tel. 011 9632113

Link:

http://www.comune.caprie.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=2540

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

25/08/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese