Canavese

Ronco Canavese (TO) : Casaforte di Servino

Storia del sito:

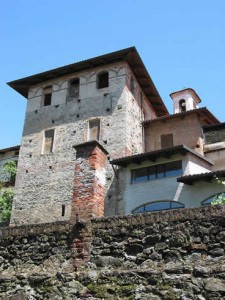

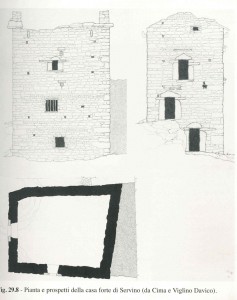

Il piccolo nucleo di Tor è costituito dalla casaforte (come evidenzia il toponimo) e da alcuni edifici per attività agropastorali, che nel tempo le si sono aggregati; quasi tutte le costruzioni sono in condizioni fatiscenti, anche se un rascard (baita ad uso promiscuo, con abitazione, stalla e deposito) e una casa in pietra non sono totalmente in disuso. L’edificio, interessante per la qualità delle tecniche costruttive impiegatevi, è fondato su di un enorme masso roccioso, che forma un dislivello naturale di oltre m 2,50, consentendo l’accesso diretto dall’esterno – sul medesimo fronte nord – a due diversi piani della torre. Il tetto della casaforte è crollato quasi completamente, mantenendo in situ pochi brani coperti da lastre in pietra, in precario equilibrio, utili però per definire l’assetto terminale della costruzione; anche la struttura muraria presenta un vistoso crollo, con relativo cumulo di macerie, sul lato est. Nonostante questa situazione la torre di Servino è tuttora ricca di testimonianze significative, poiché non risulta manomessa da interventi di riplasmazione successivi all’impianto risalente, secondo Cima, al X –XI secolo. Denominata localmente: Gran Betun.

Descrizione del sito:

La casaforte, il cui fronte a Nord misura m 5,50; quelli a est e ovest ,rispettivamente m 8,15 e m 7,10, è organizzata a vani unici sovrapposti e non comunicanti tra loro ma sempre accessibili dall’esterno, che formano tre piani e un ulteriore piano nel sottotetto. I due locali inferiori erano coperti da solai lignei: il più alto presenta un interpiano di m 2,90, l’altro misura m 1,90 rispetto alla soglia dell’accesso, ma è scavato per una profondità di circa m 1,60, raggiungendo un’altezza di m 3,50, mai riscontrata altrove. Il terzo piano, che aveva una copertura analoga agli inferiori, presentava un’altezza di m 2,25 da solaio a solaio; il sottotetto variava dai m 1,50 a circa m 3.

Le murature, spesse all’incirca cm 70, sono formate ai quattro spigoli da blocchi rettangolari squadrati, in pietra, posati ad incrocio, con giunti fini e regolari. Il tessuto parietale è costituito da pietre parallele pipede di minor dimensione sistemate in corsi orizzontali, i quali spesso risultano intervallati da fasce lavorate a spina di pesce: nel muro a settentrione la tessitura, molto regolare, presenta una alternanza di fasce “a spina” alte circa cm 40 e di cinque, sei corsi di pietre di piatto, per una corrispondente altezza media di m 1,10.

Le aperture originarie sono costituite dai tre portali a diversi livelli sulla parete nord, da una nord, da una finestra al terzo piano sul fronte ovest e da un’altra, di cui permangono solo alcuni elementi, sulla facciata sud, nella parte che emerge dalla piccola costruzione che è stata addossata alla casa-forte. I portali sono di piccola dimensione: di cm 76 x 165 l’inferiore, di cm 77 x 160 l’intermedio, di cm 75 x 155 il terzo. Le incorniciature sono formate da cinque lastre: due piedritti monolitici di larghezza in torno ai cm 45, due appoggi piani a lastra lunga per ripartire il carico superiore, un architrave di forma pseudo triangolare più o meno arrotondata lungo da m 1,10 a m 1,40. La finestrina ad ovest ha la stessa incorniciatura dei portali; di quella a sud risultano ben leggibili soltanto più la lastra d’appoggio a destra e l’architrave di forma analoga agli altri, sul quale è incisa una croce all’interno di un cerchio. Nella parete a levante del piccolo edificio rurale accostato a quello più antico è murato un portale del tutto simile ai tre del fronte nord, di dimensioni cm 83×150, con incorniciatura a lastre e architrave pseudotriangolare, alto in chiave cm 45 e largo 110, chiaramente di reimpiego: è probabile che costituisse una uscita verso sud, nella parete ora in parte occupata dalla casetta adiacente. Sopra i portali del fronte nord sono inserite, come protezione, delle lastre orizzontali “a tettuccio”; l’acqua piovana veniva raccolta da gronde in legno, la cui esistenza è testimoniata dalle mensole in pietra a doppia curvatura: erano in coppia su ciascun fronte interessato e ne permangono una ad est e due (delle quali solo una completa) sulla facciata opposta.

Le aperture originarie sono costituite dai tre portali a diversi livelli sulla parete nord, da una nord, da una finestra al terzo piano sul fronte ovest e da un’altra, di cui permangono solo alcuni elementi, sulla facciata sud, nella parte che emerge dalla piccola costruzione che è stata addossata alla casa-forte. I portali sono di piccola dimensione: di cm 76 x 165 l’inferiore, di cm 77 x 160 l’intermedio, di cm 75 x 155 il terzo. Le incorniciature sono formate da cinque lastre: due piedritti monolitici di larghezza in torno ai cm 45, due appoggi piani a lastra lunga per ripartire il carico superiore, un architrave di forma pseudo triangolare più o meno arrotondata lungo da m 1,10 a m 1,40. La finestrina ad ovest ha la stessa incorniciatura dei portali; di quella a sud risultano ben leggibili soltanto più la lastra d’appoggio a destra e l’architrave di forma analoga agli altri, sul quale è incisa una croce all’interno di un cerchio. Nella parete a levante del piccolo edificio rurale accostato a quello più antico è murato un portale del tutto simile ai tre del fronte nord, di dimensioni cm 83×150, con incorniciatura a lastre e architrave pseudotriangolare, alto in chiave cm 45 e largo 110, chiaramente di reimpiego: è probabile che costituisse una uscita verso sud, nella parete ora in parte occupata dalla casetta adiacente. Sopra i portali del fronte nord sono inserite, come protezione, delle lastre orizzontali “a tettuccio”; l’acqua piovana veniva raccolta da gronde in legno, la cui esistenza è testimoniata dalle mensole in pietra a doppia curvatura: erano in coppia su ciascun fronte interessato e ne permangono una ad est e due (delle quali solo una completa) sulla facciata opposta.

Un elevato livello di capacità costruttiva è dimostrato dai solai in legno costituiti da un tavolato di spessore intorno ai cm 6 sostenuti da travi con una base di cm 35 per un’altezza di 18-20 cm che all’incastro con la muratura erano sostenute da mensole arrotondate in pietra e bloccate lateralmente da due lastre litee larghe circa cm 20 ed alte quanto il trave. Quest’ultimo, fungendo anche da catena nei confronti delle murature, fuoriusciva dai muri perimetrali per circa cm 35, e veniva bloccato con una spina lignea passante; la testa del trave e la relativa spina venivano protette da una lastra litea opportunamente inclinata, sostenuta da una pietra sagomata.

Nella casaforte venne rinvenuta un’olla di età medievale.

La chiesa parrocchiale di Ronco presenta elementi del XIII secolo tra cui aperture con triliti.

Informazioni:

In località Tor della frazione Servino, sul versante orografico sinistro del rio Servino a quota circa m 1460, raggiungibile in circa un’ora partendo dalle frazioni di Scandosio oppure da quella di Cernisio. Comune, tel. 0124 817803

Link:

http://www.vallesoana.it/

Bibliografia:

CIMA M., Uomini e terre in Canavese tra età Romana e Medioevo, Ed. Nautilus, Torino, 2003.

VIGLINO DAVICO M., Case-forti montane nell’alto canavese. Quale futuro?, Lions Club Alto Canavese, Castellamonte TO, 1993

Fonti:

Testo e foto dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

15/09/2007 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Romano Canavese (TO) : Torre e torre-porta

Storia del sito:

Secondo storici locali, Romano canavese sorse come castrum (accampamento militare romano) nel 143 a.C., durante la guerra combattuta dai Romani contro la popolazione celto-ligure dei Salassi.

Durante l’Alto Medioevo Romano dovette avere una certa importanza, se è vero che Carlo Magno tenne sotto le mura del borgo uno dei suoi Campi di Maggio. Testimonianze importanti della comunità romanese si hanno intorno al Mille, quando il territorio era feudo del Vescovo di Ivrea. Nel XIV secolo anche Romano fu coinvolto nella Rivolta dei Tuchini e il castello venne distrutto e rimase intatta una sola TORRE, tuttora simbolo del paese. Non è chiaro se a Romano il borgo fortificato fosse un ricetto o un castello e ricetto, nei documenti antichi viene citato sia un castrum, sia un receptum. Per tutto il basso Medioevo la giurisdizione del territorio di Romano fu motivo di contrasto tra il vescovo di Ivrea e i Savoia.

Nel XVI secolo Romano e i suoi abitanti furono coinvolti negli scontri tra le armate spagnole e francesi; è di quest’epoca la descrizione del paese come una fortezza imprendibile munita di torri e ponti levatoi e difesa da mura e fossati.

Nei secoli seguenti gli edifici furono completamente modificati: delle antiche strutture permangono solo la torre di vedetta e la torre-porta a nord, in quanto la torre-porta a sud venne inglobata nella chiesa attualmente intitolata a Santa Marta.

La chiesa di Santa Marta sino al 1843 era l’antica parrocchiale del borgo, allora intitolata a San Pietro, menzionata per la prima volta in documenti risalenti all’inizio del 1200. Dopo la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, assunse il titolo di Santa Marta, a uso dell’omonima confraternita. Le sue origini sono romaniche, ma l’assetto attuale risale per la maggior parte all’epoca barocca. La struttura originaria venne ampliata, inglobando parti della cinta muraria dell’antico ricetto e addossando la chiesa alla torre posta a sud, di cui la parte più antica fu sopraelevata e utilizzata come campanile, poi crollato. Il piccolo campanile attuale a forma triangolare risale all’epoca barocca.

Descrizione dei siti:

La TORRE.

L’edificio è una torre di vedetta, chiusa, risalente al XIII secolo; è menzionata negli statuti di Romano del 1315: dalla torre venivano chiamati “con grida” gli uomini del borgo, in caso di pericolo.

Misura 5,50 x 5,40 metri alla base; l’altezza è di 27 m circa. In origine la torre era dotata di merli ed era alta circa 25 m. Vi fu installato un orologio e, in un dipinto databile attorno al 1800, si può vedere la struttura originaria, prima che venisse costruita la cella campanaria. La parte inferiore della torre, invece, non ha subito rimaneggiamenti.

La torre è costruita in mattoni e non presenta decorazioni. I muri hanno lo spessore di 1,60 m alla base e sono composti da un paramento esterno e da uno interno, spessi 20-25 cm ciascuno; la cavità interna è riempita con sassi e pezzi di mattone, misti a malta. La porta antica d’accesso è attualmente a sei metri dal piano di campagna; per accedervi doveva essere usata una scala di legno o di corda, rimovibile in caso di pericolo. Nella parete verso ovest la torre presenta una profonda fenditura, provocata da un fulmine il 5 maggio 1890.

TORRE-PORTA A NORD

L’edificio si trova parzialmente interrato, a causa dell’innalzamento successivo della sede stradale; ha subito, nel corso del tempo, vari rimaneggiamenti. Costruito in laterizio e pietra, databile al XV secolo. In origine non raggiungeva l’altezza attuale (11 metri) e aveva un ponte levatoio, con due bolzoni, i cui tagli nella muratura sono ancora evidenti, e una feritoia centrale. Ha base quadrata di circa m 4 di lato. Al piano terra si possono notare una porta murata e una feritoia sulla destra; anche al primo piano vi sono due feritoie sul lato destro.

Quando fu sopraelevata la costruzione, vennero aggiunti sette merli a coda di rondine, di cui tre in facciata. Alla base dei merli vi è una fascia decorativa, con due file di mattoni disposti a dente. La parte superiore della torre è avanzata rispetto alla cortina, con merlatura in aggetto sui beccatelli costituiti da archetti portati da mensole trilobate. Il numero di archetti è di sei in facciata e sul lato destro, di sette sul lato sinistro. Successivamente fu costruito il tetto. Sulla facciata rimane traccia di stemmi di antiche casate. Il lato ovest della torre-porta è addossata a un edificio integrato parzialmente in una delle chiese che furono successivamente costruite.

Informazioni:

La torre si eleva sulla sommità dell’abitato; la torre-porta, che è di proprietà privata, nella parte nord del nucleo antico del borgo. Comune tel. 0125 713045

Links:

https://www.comune.romanocanavese.to.it/

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

Fonti:

Parte delle notizie e le fotografie sono state tratte dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

01/09/2006 – aggiornamento maggio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Rocca Canavese (TO) : Chiesa di Santa Croce e resti medievali

Storia del sito:

La chiesa era la cappella dell’antico “Castrum Rochae ad villam Curiae”, il CASTELLO cui era collegata da due grandi archi murati: la sacrestia era il luogo in cui i castellani assistevano alle cerimonie religiose; da una porta, che immette in Via dell’Airale, si accedeva al castello di cui non restano che pochi ruderi (vedi foto 5).

La costruzione della cappella può risalire al 1250 mentre un ampliamento, con la ricca decorazione ad affresco, è del 1450 circa.

Nel secolo scorso la chiesa, intitolata antecedentemente a S. Giovanni Battista, passò alla “Compagnia di Santa Croce o dei Battuti” e perciò prese il nome di chiesa della Confraternita di Santa Croce. La chiesa è oggi sconsacrata e usata dal Comune come centro culturale. Interno ed esterno dell’edificio sono stati oggetto di restauri terminati nel 2011.

Storia e descrizione dei siti:

Alla chiesa si accede da Via Umberto I mediante quattro gradini semicircolari ed un pesante portone di legno. L’interno è composto da tre parti: la cappella vera e propria, situata a destra di chi entra; la sacrestia, situata di fianco alla cappella e perciò quasi di fronte a chi entra ed una parte rettangolare, situata alla sinistra di chi entra e di più recente costruzione (forse 1446). Questa parte non ha il soffitto decorato da pitture, ma si vedono le travi in legno che sostengono il tetto coperto di lose. In questo locale vi è un altare di legno dorato in stile barocco piemontese (1600).

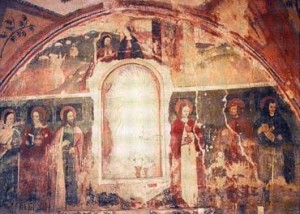

Le pareti ed il soffitto della cappella sono decorati da bellissimi AFFRESCHI quattrocenteschi.

Sul soffitto della cappella, suddiviso in quattro parti da fregi che rappresentano angioletti, sono raffigurati i quatto Evangelisti e quattro Dottori della Chiesa: san Luca e san Gregorio Magno, san Giovanni e sant’Agostino, san Matteo e sant’Ambrogio, san Marco e san Gerolamo, disposti nell’ambiente raffinato di uno scriptorium medievale.

Sulla parete di fondo invece sono raffigurati Gesù e gli Apostoli e una Pietà (la Madonna e le Pie Donne); infine sulle pareti laterali sono dipinti sant’Apollonia, un Vescovo e una Madonna che allatta.

Dal restauro del 1998 sono state recuperate intere scene: la Madonna del latte con angeli musicanti; il Martirio di san Sebastiano; la Madonna della Misericordia con i membri della Confraternita di san Giovanni Battista.

Sulle altre pareti della cappella altre figure di santi: sant’Apollonia (a cui piedi è inginocchiata la figura ormai poco leggibile del probabile committente), san Sebastiano (insolitamente raffigurato con la barba), sant’Antonio abate, santa Liberata con in braccio due infanti.

A nord-est della chiesa di Santa Croce, su un poggio sorge l’antica Pieve che è stata ricostruita e attualmente è all’interno del cimitero ad è ora intitolata a SANT’ALESSIO, ma conserva il piccolo e bel campanile romanico del secolo XI. (Vedi ultima fotografia.)

Informazioni:

“Comitato Amici Santa Croce”, tel. 011.9240074 e https://it-it.facebook.com/AmiciSantaCroce/

Links:

https://www.comune.roccacanavese.to.it/

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Croce_%28Rocca_Canavese%29

http://www.percorsiartestoriafede.it/it/s-croce-rocca

https://www.academia.edu/43288739/Gli_affreschi_della_chiesa_di_Santa_Croce_a_Rocca_Canavese?auto=download (affreschi)

Bibliografia:

AA.VV., Gli Affreschi del Quattrocento in Piemonte, ANISA, Torino, s.d.

Calza, C. (2008), Guida alla visita dei beni aperti in Piemonte, stampata in occasione della XVI giornata FAI di Primavera

TIBONE M.L., CARDINO M. L., Il Canavese terra di storia e di arte, Omega ediz., Torino, 1993

Fonti:

Immagini tratte dal sito del comitato del Comune e da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

28/03/2006 – aggiornamento maggio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Rivarolo Canavese (TO) : Edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

Il borgo nel XIV secolo era circondato da una cinta di MURA di forma quadrangolare con i lati di circa m. 350. La struttura era in pietra, con camminamenti di ronda, torri di difesa, quattro porte di accesso al borgo, un fossato almeno su tre lati e ponti levatoi. Il borgo ottenne l’assenso alla costruzione delle mura nel 1358 da Amedeo VI di Savoia. A partire da metà Settecento le mura vennero gradualmente abbattute o inglobate in altre costruzioni, perché ostacolavano l’espansione dell’abitato.

Il BORGO FORTIFICATO fu pianificato dalla metà del XIII secolo con uno schema a pettine con un asse nord-sud (via Farina) e un asse ortogonale est-ovest (via Ivrea); gli edifici erano costruiti in pietre del torrente Orco con parti in laterizio, a due piani, spesso con balconata in legno o lobbia. Sono ancora visibili solotanto resti di arcate in cotto, feritoie ed una “riana” (un’intercapedine per la raccolta dell’acqua piovana).

CASTELLAZZO è detto l’edificio che fu l’antico “castrum Riparolii” citato in documenti del 1142; altre fonti citano documenti irreperibili, che testimonierebbero la sua esistenza nel 1070. Fu possesso comune dei conti di San Martino e dei conti di Valperga fino ai primi anni del XIV secolo. Con il prevalere della famiglia San Martino, alleata dei Savoia, e con l’evolversi del borgo di Rivarolo, il castello fu lasciato andare in rovina. Nel secolo XVIII fu acquistato dai conti Toesca e fu completamente ristrutturato a metà Ottocento come dimora signorile. Attualmente è abitazione privata, altre parti dell’edificio ospitano una casa di riposo.

L’edificio attualmente sede della BIBLIOTECA COMUNALE risale al XIV secolo. Non si hanno notizie sulla sua destinazione originaria, nel XVIII secolo fu sede del Teatro comunale, negli anni 1930-40 ospitò una sala cinematografica, poi diventò magazzino e venne abbandonato. Nel 1982 vennero iniziati i lavori di restauro e riqualificazione come Biblioteca. Il palazzo è costruito in pietre e mattoni e conserva alcuni elementi tardomedievali come una finestra ogivale su Via Trieste e un arco sul lato settentrionale.

CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO. La chiesa di San Francesco fu eretta alla fine del XIII secolo, luogo di sepoltura per la famiglie illustri; vi fu annesso il cimitero cittadino dal XVIII secolo sino al 1823. Il convento passò a varie istituzioni religiose, oggi è sede dell’Istituto SS. Annunziata. La chiesa fu molto rimaneggiata nel secolo XV e poi ancora nel XVII.

La chiesa conserva, quali testimonianze medievali, un pregevole AFFRESCO di Martino Spanzotti, eseguito nell’ultimo decennio del XV secolo, una “Madonna e Padri della Chiesa in adorazione del Bambino”. Il dipinto, in parte compromesso per caduta di intonaci, mostra il Bambino su un lembo del mantello della Madonna inginocchiata, attorno sei Santi, alcuni con la mitria (il secondo a sinistra è san Gregorio Magno, gli altri sono di incerta identificazione, anche perché i cartigli sopra le aureole sono deteriorati); in alto angioletti in volo a gruppi di tre. Un altro affresco, della fine del 1400, di autore ignoto, si trova nella seconda cappella, e raffigura “san Michele e santo Stefano”; un altro dipinto rappresenta la “Madonna allattante e sant’Anna”.

Informazioni:

I resti delle mura si possono vedere in Via Carisia/Corso Italia.

I resti del borgo fortificato in Via Montebello, via Trento, vicolo Corsolo.

Il “Castellazzo” è in Via Rocco Meaglia.

La Biblioteca comunale è in Via Palma di Cesnola, 20.

La Chiesa di San Francesco in Via S. Francesco.

Comune di Rivarolo Canavese tel. 0124 454680

Link:

http://www.rivarolocanavese.it

Fonti:

Le notizie sono state tratte nel 2006 dal sito del Comune. Fotografia da http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Churches_in_Rivarolo_Canavese?uselang=it

Data compilazione scheda:

27/03/2006 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Rivarolo Canavese (TO) : Castello di Malgrà

Storia del sito:

A Rivarolo, sulla riva destra dell’Orco, venne edificato nel 1333-36 il Castello di Malgrà per volere di Martino di San Martino, signore di Rivarolo e di Agliè e discendente del re Arduino.

La leggenda vuole che la denominazione Malgrà derivi dal fatto che il castello fu costruito “malgrado” l’opposizione dei Valperga antagonisti dei San Martino; molto probabilmente, però, l’origine del nome è dovuto al toponimo del sito. La leggenda, tuttavia, riflette la realtà dell’epoca; infatti in quegli anni infuriavano le lotte tra i signori canavesani, discendenti dallo stesso ceppo nobiliare, per la conquista di territori sempre più vasti, e i Valperga, di parte ghibellina, e i Conti di San Martino, di parte guelfa, erano acerrimi rivali e il “Feudum magnum Riparoli” era conteso tra i due.

Il castello di Malgrà fu quindi spesso teatro di scontri tra le due famiglie; va ricordato in particolare l’episodio del 1339, in cui Rodolfo Givert, detto il Malerba, assoldato dai Valperga, mise sotto assedio Malgrà. I San Martino riuscirono a salvare il castello solo grazie all’intervento del principe D’Acaja, alleato dei Gonzaga di Mantova. Tuttavia pochi anni dopo (1343), Giovanni II marchese di Monferrato, alleato dei Valperga, espugnò il castello e lo conquistò. A quel punto Giovanni Visconti costrinse il marchese di Monferrato a cedere Malgrà ai Savoia, i quali lo restituirono ai San Martino dopo l’atto di sottomissione. Nel 1532 gli abitanti di Rivarolo, esasperati dai soprusi perpetrati dai San Martino, si rivolsero a Carlo III duca di Savoia, il quale dopo aver messo sotto assedio il castello lo espugnò e uccise tutti gli occupanti. Riuscirono a mettersi in salvo dalle truppe sabaude solo coloro che si erano rifugiati all’interno della torre, in quanto poterono fuggire attraverso passaggi sotterranei che portavano al fiume. Nel 1627 il castello passò dall’ultimo discendente dei San Martino, Lodovico Pievano di Pont, al cav. Carlo Gria; nel 1667 ai Cortina, poi nel 1851 ai Francesetti ed infine nel 1955 ai Robilant.

L’edificio, risalente al XIV secolo, era costituito da due corpi di fabbrica separati, uno esposto a nord con due piani, ed uno esposto ad ovest con un piano; questo primo nucleo venne consolidato e rafforzato da Amedeo di Savoia nel 1357. Nel Quattrocento iniziarono i lavori di ristrutturazione per rendere il castello non solo un presidio militare, ma anche una dimora signorile. A questo periodo risalgono gli affreschi sopra l’ingresso e quelli della parete del porticato all’interno del cortile. Nel 1700 furono eseguiti molti interventi architettonici, soprattutto nella manica a nord; vennero inoltre aperte nuove finestre e occultate parte delle strutture medievali che furono poi riportate alla luce durante gli interventi di restauro condotti dall’architetto Alfredo D’Andrade e poi dall’ingegner Carlo Nigra, dal 1884 fino al 1926 ad alterne riprese.

L’edificio, risalente al XIV secolo, era costituito da due corpi di fabbrica separati, uno esposto a nord con due piani, ed uno esposto ad ovest con un piano; questo primo nucleo venne consolidato e rafforzato da Amedeo di Savoia nel 1357. Nel Quattrocento iniziarono i lavori di ristrutturazione per rendere il castello non solo un presidio militare, ma anche una dimora signorile. A questo periodo risalgono gli affreschi sopra l’ingresso e quelli della parete del porticato all’interno del cortile. Nel 1700 furono eseguiti molti interventi architettonici, soprattutto nella manica a nord; vennero inoltre aperte nuove finestre e occultate parte delle strutture medievali che furono poi riportate alla luce durante gli interventi di restauro condotti dall’architetto Alfredo D’Andrade e poi dall’ingegner Carlo Nigra, dal 1884 fino al 1926 ad alterne riprese.

Il Castello di Malgrà venne acquistato nel 1982 dal Comune di Rivarolo che provvide ad interventi di riparazione su coperture e infissi, sistemazione del ponte levatoio e dell’ala nord a piano terra (per destinarla ad area espositiva) e restauro degli affreschi.

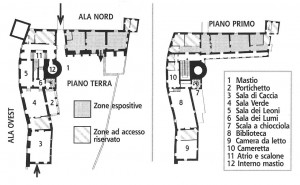

Descrizione del sito:

Circondato da un grande parco, la facciata a nord aveva il portone sovrastato da un affresco, di cui rimangono un acquerello del D’Andrade e la riproduzione nel Borgo medievale del Valentino di Torino. Durante i restauri ottocenteschi venne ripristinato il ponte levatoio. L’androne è stato affrescato a fine 1800; invece nel cortile interno un portichetto conserva affreschi del 1440 che rappresentano: nella lunetta sant’Antonio abate, san Pietro in trono, santa Caterina, san Paolo; nell’arcata centrale san Michele. La terza arcata aggiunta dal D’Andrade fu decorata nel 1920 dal Vacchetta. La porta che vi si apre è originale del XV secolo e lavorata a bassorilievo con stemmi.

Dal cortile è possibile vedere la torre rotonda che faceva parte della struttura originaria risalente al secolo XIV (la merlatura fu ripristinata nel 1700) ed è uno dei pochi elementi giunti sino a noi pressoché intatti attraverso la ristrutturazione otto-novecentesca. La torre presenta pareti spesse circa m. 2, di pietra e ciottoli di fiume e rivestiti all’esterno a all’interno da tre ordini di mattoni sino ad un’altezza di 27 m; all’interno si nota la porta d’ingresso originaria e le travi dei piani divisori in legno collegati da scale. A metà Novecento fu rifatto in cemento il pavimento, rialzandone il livello.

La torre quadrata è invece stata ricostruita a fine 1800.

La facciata sud è stata completamente ricostruita dai restauri ottocenteschi con le torrette e le formelle in cotto.

Dal giardino si entra nella Sala da pranzo, con soffitto a cassettoni del XIV secolo, come le due stanze successive. Il camino della sala da pranzo e le decorazioni sono state rifatte su originali del XV secolo. La Sala Verde fu riarredata nel 1800, analogamente alla Sala dei Lumi, che nel castello trecentesco era un cortiletto con portico su cui si affacciavano le finestre della torre quadrata e che venne inglobato e chiuso nel 1797 per realizzare, in stile neoclassico, lo scalone, l’atrio e la vicina sala decorata a leoni rampanti. Con la scala a chiocciola si sale al primo piano, dove vi è la Biblioteca gotica, la Camera da Letto antica e la Piccola Camera da letto che hanno conservato, unico elemento quattrocentesco, i soffitti a cassettoni.

Nella manica nord al primo piano le sale derivano dalla ristrutturazione settecentesca.

Informazioni:

Via M. Farina, 57 . Tel. 0124 26725

Links:

http://www.rivarolocanavese.it

http://www.amicicastellomalgra.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Malgr%C3%A0

Bibliografia:

Associazione Amici del Castello di Malgrà, Il Castello di Malgrà, Rivarolo canavese, Ed. Il Punto, Torino, 2004

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia; piantina da www.mondimedievali.net; affresco da www.santantonioabate.

Data compilazione scheda:

18 maggio 2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Ribordone (TO) : Forte di Pertia

Storia e descrizione del sito:

Il castello di Pertia, o Pertica, è disegnato e descritto dal cronista Azario nel suo “De Bello Canepiciano” del 1362 come edificio contro il quale nessuno poteva portare attacchi perché costruito su una rupe alta un miglio e con accesso facilmente difendibile tra le rupi. La leggenda vuole che la poderosa roccaforte in pietra sia appartenuta a re Arduino e che fosse collegata alla Rocca di Sparone. Durante la guerra del Canavese che contrappose Valperga e San Martino vi fu la conquista, nel 1339, della casaforte di Pertia ad opera di Giovanni Valperga il Maggiore, grazie alla complicità degli abitanti del luogo, evento che cambiò i rapporti di forza tra le famiglie rivali a tutto vantaggio dei Valperga.

Nel XVI secolo il forte venne saccheggiato dagli Spagnoli; nel 1568 è citato in un documento come già in rovina.

Restano parte dei due corpi di fabbrica che si elevavano per tre piani. Sono ancora visibili alcuni elementi notevoli dell’architettura medievale: gli antichi portali trilitici e la caratteristica imponente muratura in pietra a spina di pesce.

Ai piedi del Truch Pertia si trova il nucleo di Betassa con una Casa-torre più tarda di quella di Pertia.

Informazioni:

Le rovine del forte si trovano sul Truch Pertia, raggiungibile da Ribordone, dopo aver attraversato il “ponte del diavolo”, seguendo il percorso segnalato, oppure, con un cammino più lungo, da Sparone.

Info Comune, tel. 0124 808865

Links:

http://www.comune.ribordone.to.it

http://www.gulliver.it/itinerario/46057/

Bibliografia:

CIMA M., Uomini e terre in canavese tra età Romana e Medioevo, Ed. Nautilus, Torino, 2003

VIGLINO DAVICO M., Case-forti montane nell’alto canavese. Quale futuro?, Lions Club Alto Canavese, Castellamonte TO, 1993

Fonti:

Fotografia in alto da www.gulliver.it.

Data compilazione scheda:

12/09/2007 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Prascorsano (TO) : Chiesa della Madonna del Carmine

Storia e descrizione del sito:

Sottoposto alla famiglia dei Valperga, Prascorsano ha stretti legami con l’antico sito del Santuario di Belmonte: anche qui, infatti, è stato trovato un certo numero di reperti databili all’età longobarda e paleocristiana.

Secondo la tradizione sarebbe sorta qui la chiesa di Santo Stefano, in cui si dice sarebbe stata sepolta la Marchesa Adelaide di Susa. Nonostante anche il paese di Canischio conservi tale tradizione, a Prascorsano è documentata la presenza di una chiave “miracolosa” (quella, appunto, della chiesa di Santo Stefano) che avrebbe guarito le persone morsicate da cani rabbiosi.

Il titolo di Sant’Andrea oggi indica la chiesa parrocchiale al centro del paese, ma designava, un tempo, la piccola chiesa cimiteriale, attualmente intitolata alla Madonna del Carmine (anche S. Maria delle Grazie).

La chiesa mostra un’architettura che può essere datata al XII secolo, come testimoniano il CAMPANILE e i capitelli angolari visibili all’interno, nella navata laterale sinistra.

Sicuramente rimaneggiata in tempi successivi, la chiesa si presenta con una forma inconsueta, con la presenza di sole due navate e un presbiterio privo di abside.

Sul muro esterno, visibile per chi sale alla chiesa, c’è un affresco raffigurante san Bernardo da Mentone, ma le sue condizioni sono pessime.

All’interno conserva diversi affreschi, databili ad epoche differenti. Il ciclo più importante è collocato nel presbiterio, sull’altare maggiore e raffigura una teoria di apostoli in cui si riconoscono: san Giovanni Battista, san Bartolomeo, san Giacomo Minore, san Paolo, san Giovanni, san Giacomo Maggiore, san Matteo. Purtroppo nel XVIII secolo è stata aperta una nicchia al centro della parete, che ha eliminato i due apostoli centrali. Oltre a questo danno antico, negli anni ’80 del 1900 gli affreschi sono stati “rubati”: alcuni ladri hanno letteralmente “strappato” la pellicola pittorica su cui erano gli apostoli, distruggendo in parte le pitture.

L’autore di tale opera, anonimo, è stato ribattezzato “Maestro degli Apostoli di Prascorsano”, un artista probabilmente giunto in Canavese dalla Provenza, chiamato dai conti di Valperga. A questo personaggio è attribuibile anche l’affresco con sant’Antonio Abate, un santo vescovo e un devoto, sulla parete della navata centrale.

Nella navata laterale vi è un affresco della Natività datato 1522 e firmato Jacopino Longo, artista attivo anche nella chiesa di San Sebastiano a Pecetto.

Di due artisti sconosciuti, ma che ci hanno lasciato i loro nomi – Bernardino Rossignolo di Trino e Gabriele Petiti di Chieri – è la teoria di santi sulla parete laterale e la Madonna di Misericordia posta sul secondo altare della chiesa.

Un’ultima mano, ancora una volta sconosciuta, ha realizzato le grottesche che decorano la volta e gli archi di entrambe le cappelle della navata laterale.

All’Ottocento, invece, risalgono i dipinti delle volte della navata centrale, realizzati nel momento della nuova dedicazione a chiesa cimiteriale.

Luogo di custodia dei materiali:

Nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, al centro del paese, è visibile l’acquasantiera in pietra, sul cui fusto sono raffigurate due teste: è una testimonianza di riutilizzo di materiali antichi, forse paleocristiani.

Informazioni:

Via Cerialdo 22, presso il Cimitero. Info Comune tel 0124 698141

https://www.comune.prascorsano.to.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Prascorsano

http://www.corsac.org/parliamdd.html

Fonti:

Fotografia in alto da Wikipedia; foto 2,3,4 da www.corsac.org; foto acquasantiera da http://web.tiscali.it/jovishome/bici/2002/pessa1_b.htm

Data compilazione scheda:

14/04/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Giulia Piovano – Amici di Palazzo Reale

Pont Canavese (TO) : Torre Ferranda e resti dei castelli

Storia dei siti:

Non sono chiare le vicende politico-militari che portarono al precoce e massiccio incastellamento della zona di Pont Canavese, anche se probabilmente la vicenda arduinica fece nascere e fiorire l’abitato nei pressi della confluenza tra Orco e Soana proprio per l’importanza strategica della zona. Si suppone che il Castrum Ponti nasca negli anni che vanno dal 1001 al 1004. Storicamente, nonostante i dubbi sull’autenticità del documento, sembra che nel 1110 l’imperatore Enrico V investì del feudo “Pontis et Vallis” i fratelli Ottone e Guido de Canavise, che probabilmente furono alla base della ramificazione della famiglia in Valperga e San Martino. Guido, con il ramo dei Valperga, fu il fondatore del castello della Ferranda edificato accanto al preesistente Castrum Ponti, possesso del ramo dei San Martino. È cosa plausibile che i due fratelli, uniti anche nella conduzione del feudo, abbiano deciso di erigere le loro dimore una accanto all’altra nel cuore amministrativo del feudo, questo sia per migliorare l’azione difensiva in caso di attacco, sia soprattutto per il reciproco controllo. I dissidi tra i due rami della famiglia risultano già in atto nel 1157 e proseguono, in un clima di grande tensione e di scontro, fino al 1185, quando i Valperga presentarono un esposto al podestà imperiale di Ivrea Enrico Drusardo, lamentandosi di varie angherie perpetrate dai loro avversari e soprattutto del fatto che i San Martino avevano costruito una torre più alta della loro a Pont: verosimilmente il mastio del Tellario. All’atto della ramificazione della famiglia dei de Canavise, il feudo di Pontis et Vallis rimase indiviso molto probabilmente a causa dell’impossibilità di dividerlo senza favorire una famiglia rispetto all’altra; ciò fu sempre motivo e scusa di litigio e di guerra tra le due fazioni.

Nel 1324 si ebbe un tentativo di riappacificazione, ma nel 1333 i San Martino si allearono con il principe d’Acaia e per tutta risposta i Valperga si legarono al marchese del Monferrato. Nel 1338 si registrò la spedizione del principe d’Acaia nelle terre di Foglizzo, Candia e Caluso, con grave danno del marchese di Monferrato e dei Valperga. L’anno successivo, in risposta a quest’azione, scoppiò la sanguinosa guerra di cui scrisse l’Azario (vedi nota bibliografica). All’epoca il possesso di Pont significava il controllo dei transiti e quindi anche delle risorse dell’intero bacino fluviale interno: da lì passava la strada delle valli, che si diramava in due direttrici, da un lato raggiungeva l’alta valle Orco e, travalicando, guadagnava le valli dell’Arc e dell’Isere nel versante savoiardo, nonché le valli di Lanzo e la Valgrisanche; dall’altro, attraverso la strada della valle Soana, conduceva alla valle di Cogne nel ducato di Aosta o alla testata della Valchiusella. Possedere Pont significava controllare la circolazione delle merci e del bestiame che stagionalmente la transumanza trasferiva dalle ricche pianure della val Padana ai pascoli dell’alta valle, nonché i flussi di mandrie che dall’ambiente del medio Rodano raggiungevano la Padania per esser vendute o scambiate.

La TORRE FERRANDA, con le sue pertinenze pesantemente riprese e potenziate nei secoli XIV e XV, è il monumento nel complesso meglio conservato; il nome é forse dovuto alla presenza nella costruzione di molte parti in ferro. Nel 1552, nel corso del conflitto franco-spagnolo, le truppe del Maresciallo De Brissac danneggiarono gravemente la Ferranda, che venne poi restaurata e probabilmente venne anche soprelevata. Per avere un’idea dell’antico castello ci si può affidare alla lettura degli alzati, ma anche ad una miniatura dell’Azario che mostra un castello con due torri unite da un basso corpo di fabbrica, ovvero la prima costruzione con torri leggendo la miniatura da sinistra verso destra. L’angolo di torre diroccata, già disegnato dall’Azario nel 1339-40 e tutt’oggi presente, rappresenta quanto rimane del Castrum Ponti abbattuto dai borghigiani, per escavazione delle fondamenta.

Descrizione dei siti:

I ruderi del CASTRUM PONTI sono a fianco della torre Ferranda: è rimasto un angolo della torre di nord est, elevata per oltre otto metri; la tessitura muraria reca tracce di una merlatura. Lo spigolo è scivolato in basso di alcuni centimetri, ma si è arrestato in equilibrio apparentemente stabile.

LA TORRE FERRANDA poggia su un affioramento roccioso e ha un’altezza di 32 metri. La porta d’ingresso è posta a 8 metri di altezza e le finestre si aprono sul fronte principale verso la pianura. Al piano terra, a diretto contatto con la roccia, si trova una cisterna intonacata per contenere l’acqua piovana, che veniva incanalata dalla sommità. La struttura interna di accesso ai piani superiori era realizzata in legno secondo una sequenza di scale e soppalchi, delle cui travi rimangono le sedi nelle pareti. Alla camera sommitale, voltata a botte, e all’ultimo livello esterno si arriva tramite scale ricavate entro la muratura. Gli originari merli di coronamento sono stati successivamente collegati da una serie di voltini ad arco per consentire l’appoggio di una copertura oggi non più esistente.

Il bastione che circonda il complesso è costituito da mura anch’esse rimaneggiate nel tempo. L’ingresso era situato ad est, collegato al ricetto dei Valperga posto ai piedi del rilievo verso la pianura; l’accesso attuale, sul fianco opposto, è contestuale alla realizzazione, alla fine del XIX secolo, della chiesa di San Costanzo e della canonica.

La TORRE TELLARIA o Tellario era rivolta verso la Valle Orco, munita di una ballista per lanciare pietre. La costruzione fu ridotta in macerie nel XVI secolo durante la guerra franco-spagnola.

Nel territorio di Pont Canavese si trovano resti di caseforti medievali costruite in pietra nelle località di Faiallo, Nicolè, Lutta e Bisdonio.

Informazioni:

La Torre Ferranda è sita nel centro storico.

I resti della Torre Tellaria si trovano in località Tellario, sul dosso ad ovest dell’antico borgo di Pont, affiancati da un antico castello pesantemente rimaneggiato.

Ufficio Turistico, tel. 0124 85484 ; email: ufficioturistico@comune.pontcanavese.to.it oppure Comune tel. 0124 862511 ; e-mail: info@comune.pontcanavese.to.it

Links:

http://www.comune.pontcanavese.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4987

http://www.comune.pontcanavese.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=21094

Bibliografia:

AZARIO P., De bello Canepiciano: la guerra del Canavese, riproduzione in facsimile con traduzione e comm, di VIGNONO I. e SCARZELLA P. , Mercenasco TO, 1970 / Associazione di storia e arte canavesana, Ivrea TO, 2005

CIMA M., Uomini e terre in Canavese tra età Romana e Medioevo, Ed Nautilus, Torino, 2003

AA VV., Sui Sentieri della Val Soana – Itinerari alla scoperta della Storia e della Cultura Alpina, a cura della Pro Loco di Ronco Canavese, Edizioni CDA, Torino, 1997

Fonti:

Fotografie dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

4/9/2007 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Pont Canavese (TO) : Antica Pieve di Santa Maria di Doblazio

Storia del sito:

La chiesa di Santa Maria di Doblazio sorge nel sito di un insediamento neolitico proseguito nell’età del Bronzo e del Ferro, poi vicus romano. Probabilmente venne in origine costruito un “sacello”, cioè una piccola costruzione cultuale della quale non è rimasta traccia. La chiesa, secondo storici locali, già alla fine del X secolo era in pessime condizioni così, intorno all’XI-XII secolo, fu riedificata. Nel XVII secolo venne nuovamente ricostruita; dell’edificio antico esistono tracce sotto la chiesa e la sacrestia, in particolare i numerosi cunicoli utilizzati come luoghi di sepoltura.

Edificio fortificato, come dimostrano le mura parzialmente modificate nel secolo XVII, fu la pieve matrice di tutte le chiese delle Valli Orco e Soana. La distanza dal centro di Pont e dai castelli (vedi piantina) si può spiegare con il fatto che nel Medioevo, per ragioni strategiche, le fortificazioni sorsero sul territorio circondato dagli alvei dei fiumi e così i centri religioso e politico si separarono, anche se la pieve continuò il suo ruolo sino al XIX secolo; infatti fu parrocchia di Pont fino al 1879.

La pieve di Santa Maria viene citata come “Plebs Doblacii”, nel libro delle decime del 1368 e anche come “Santa Maria de Oplacio, Plebis de Ponto”, nella visita pastorale del 1329. Secondo un’iscrizione posta sulla parete del presbiterio, re Arduino dispose interventi di ristrutturazione intorno all’anno Mille; non vi sono documenti che lo confermino, mentre è certo che la chiesa ricevette dallo stesso una donazione di terreni (100 giornate).

Un elemento che rende particolare la costruzione è la presenza di due altari maggiori (già segnalati nella visita apostolica del 1585 e descritti con maggior dovizia di particolari da mons. Asinari nel 1647), possibile indizio del ricordo di una chiesa ad aula unica con due absidi appaiate. Tale tipologia era in uso sin dall’VIII secolo.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE della chiesa, di forma circolare, benché alterato dalla costruzione successiva dall’alta cuspide che lo sovrasta, è il più antico elemento del sito. Probabilmente era una torre adattata in un secondo momento a campanile per la pieve.

La chiesa di Santa Maria ha per pianta un parallelogramma; all’interno presenta due altari maggiori contigui, addossati ad una parete inclinata rispetto ai due lati longitudinali, sulla metà dei quali, a regolare distanza verso il centro della chiesa, vi è un’alta e grossa colonna in pietra in un sol pezzo sostenente due archi di volta, costruiti nel 1661.

Sopra l’altare posto a destra vi è un AFFRESCO che si ritiene risalga alla fine del 1400. Rappresenta la Vergine a braccia aperte, il manto è sorretto da angeli a proteggere il popolo inginocchiato ai suoi piedi.

In sacrestia, una piccola urna con coperchio in marmo reca scolpiti ornati gotici con lo stemma dei Savoia e con i nodi dell’Annunziata. Si presume che sia un dono di Amedeo VII di Savoia (il conte Rosso) all’antica chiesa, quando, per lodo arbitrale di Gian Galeazzo Visconti nel 1389, Pont passò sotto il suo dominio.

Del XII secolo è una statuetta in legno della Madonna con Bambino con abiti in stoffa che, per sicurezza, è conservata in altra sede.

Sul MONTE OLIVETO si trova un masso erratico che presenta 11 coppelle.

Descrizione dei ritrovamenti:

Contro il masso sul Monte Oliveto sorgeva una capanna con un focolare, di cui restano tracce ora coperte dai rovi. Nel luogo sono stati rinvenuti alcuni materiali di tradizione preistorica: asce in pietra levigata, macine a sella, colatoi, fusaiole, pesi per telaio e frammenti di vasi di pregevole fattura. Il materiale è conservato nel Museo del CORSAC a Cuorgnè. Altri insediamenti preistorici si trovavano sull’altura che oggi chiamano Montpont, in località Campidaglio.

Informazioni:

La chiesa di Santa Maria è in Borgata Doblazio, sul Promontorio Monte Uliveto, a Km 1,4 dall’abitato. Parrocchia di San Costanzo di Pont Canavese, tel. 0124 85134.

Links:

http://www.comune.pontcanavese.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=4988

http://www.comune.pontcanavese.to.it/ComStoria.asp

http://www.uni3ivrea.it/SANTUARI%20E%20PIEVI%20IN%20CANAVESE/LEZ3/Dynamic/lez3.html

http://www.viaromeacanavesana.it/storia1.asp?id=88

Bibliografia:

AA VV., Sui Sentieri della Val Soana – Itinerari alla scoperta della Storia e della Cultura Alpina, a cura della Pro loco di Ronco Canavese, Edizioni CDA, Torino, 1997

COPPO S., Santa Maria di Doblazio – Tra storia, arte e devozioni, Parrocchia di Pont Canevese; Pont C. TO 2003

ROSSI M., I petroglifi della bassa Valleorco tra Salto e Santa Maria di Doblazio, Antropologia Alpina, Torino, 1989 Testi di Silvia Coppo / Fotografie di Enrico Formica

Fonti:

Fotografie tratte nel 2007 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

31/08/2007 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Piverone (TO) : resti medievali

Storia del sito:

Nel XII secolo il territorio dipendeva dal comune di Vercelli; Piverone nacque come “borgo franco” nel 1202, sul sito di un distrutto casale per gli uomini dei villaggi di Unzasco, Livione e Palazzo. Era un caposaldo vercellese contro le mire espansionistiche di Ivrea.

Il borgo aveva un impianto rettangolare con due assi viari longitudinali, torri angolari e torre-porta di accesso in posizione sud-est.

Descrizione del sito:

Si sono conservati pochi tratti delle mura dell’antico borgo, il PALAZZO DELLA CREDENZA (il Consiglio della città medievale) e alcune torri.

La TORRE-PORTA è la meglio conservata, con un grande arco di accesso, che aveva un ponte levatoio. Il fronte esterno è decorato da due serie di archetti. Evidenti le tracce di merli a coda di rondine successivamente murati. Un orologio venne installato sulla torre in epoca moderna.

La TORRE ROTONDA D’ANGOLO NORD-EST è anche discretamente conservata: la parte inferiore in pietra è certamente più antica.

La TORRE QUADRATA NELL’ANGOLO NORD-OVEST è più danneggiata.

LA TORRE DI CORTINA quadrata è inserita in costruzioni più recenti, conserva parzialmente la merlatura, murata successivamente quando venne realizzata la copertura.

Nei pressi di Piverone vi è il CAMPANILE ROMANICO DELLA DISTRUTTA CHIESA DI SAN PIETRO, nel vicino oratorio un tempo erano conservate le forme di fusione preistoriche ritrovate all’inizio del 1900 (Vedi scheda sui reperti preistorici).

Informazioni:

Nel centro storico. Comune di Piverone, tel. 0125 72154

Links:

http://www.comune.piverone.to.it

Bibliografia:

VIGLINO DAVICO M., I ricetti, difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialbra, Torino, 1978

VIGLIANO G., Beni culturali ambientali in Piemonte in “Quaderno 5”, Centro di studi e ricerche economico sociali, Torino, 1969

Fonti:

Le fotografie sono state tratte nel 2006 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

08/10/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese