Provincia di Cuneo

Priola – Casario (CN) : Cappella di San Bernardo

Storia del sito:

Il toponimo di “Petra Auriola”, da cui l’odierna Priola, compare per la prima volta nel XIII secolo nel cartario della Certosa di Casotto come luogo di stipula di vendite e donazioni a favore dei monaci (CONTERNO 1970, p. 387). La sede pievana cui afferiva questo insediamento sparso doveva essere collocata entro l’attuale frazione di Pievetta già dal V secolo d.C., mentre a Priola, secondo le prime fonti medievali, era la sede della corte (RAVOTTO 2004, p. 32-33) incastellata. In seguito all’espansione aleramica lungo il Tanaro, il comune di Priola entrò a far parte del distretto marchionale dei Ceva. Nel 1225 Giorgio II il Nano vendette anche il feudo di Priola per ottenere da Asti aiuto militare contro l’alleanza tra il marchese di Ceva Guglielmo, i Clavesana e Mondovì; alla fine del XIII secolo però la città stessa vi infeudò nuovamente i marchesi di Ceva vincitori (CASALIS 1834, vol. II, pp. 14-15). Nel corso del XIV secolo fu infeudato ai Pallavicino di Ceva, ramo cadetto della famiglia marchionale, signori del luogo e vassalli dei Savoia.

In documenti del XVII secolo la chiesa campestre di San Bernardo risulta sotto la parrocchiale di San Giusto, che a sua volta era stata attribuita dal vescovo di Asti ai monaci benedettini dell’abbazia di San Giusto di Susa già dal IX secolo (i resti della chiesa di San Giusto sono visibili lungo la SP292 immediatamente ai piedi del castello di Priola). La cappella di San Bernardo, in ogni caso, non deve essere molto anteriore al XV secolo: tra XV e XVI secolo sorgono infatti le numerose cappelle campestri del territorio di Priola (PALMERO 1998, p. 6).

La cappella è stata realizzata, probabilmente alla fine del XIV secolo, installandosi sul perimetro di una struttura fortificata, verosimilmente reimpiegandone anche il materiale edilizio, con l’abside poggiante sui resti della torre circolare e su parte delle mura perimetrali.

La fortificazione presentava una torre circolare presso il lato Sud-Est (uno dei due lati minori), conservata per circa 1 m in elevato e dal diametro di circa 2 m. Da qui si sviluppava un corpo quadrangolare: la linea delle mura perimetrali si può ancora seguire se si osserva il terreno del prato antistante la chiesa; sul lato opposto alla torre, quello rivolto verso Nord-Ovest, i ruderi murari assumono un andamento che fa pensare all’esistenza di due torri semicircolari d’angolo.

Descrizione del sito:

L’interno della cappella campestre di San Bernardo è voltato a botte e presenta AFFRESCHI del XV secolo che raffigurano il Cristo Pantocratore e immagini di santi. Sono raffigurati san Sebastiano; poi san Domenico, san Bartolomeo, santa Caterina d’Alessandria, sant’Antonio Abate con un caratteristico copricapo di foggia orientale che si ritrova solo in un’altra raffigurazione: in Santa Maria extra muros a Millesimo. Forse di mano di Fra’ Enrico Biazaci a metà Quattrocento.

Un altro affresco raffigura san Giorgio mentre uccide il drago al cospetto dei feudatari di Priola, affacciati a una finestra del castello. Quest’immagine è la raffigurazione più antica del maniero e richiamerebbe lo stile di Giacomo Jaquerio.

Gli affreschi sono stati restaurati nel 1999 dalla ditta Nicola Restauri.

Informazioni:

In frazione Casario lungo la SP292, superando le rovine del castello di Priola. In Via della Costa, sul lato sinistro della strada, un cartello che riporta la segnalazione per la cappella di San Bernardo: il sentiero, percorribile a piedi in circa 15 minuti, porta alle rovine di una fortificazione e alla chiesetta. Per visite contattare il Parroco di Mursecco di Garessio, tel. 0174 88013

Links:

http://www.culturaterritorio.org/zfiles/CMAVT_10.htm

http://www.comune.priola.cn.it/

http://www.archiviocasalis.it/localized-install/biblio/priola

Bibliografia:

BOCCARDO, Marco Il castello di Priola e il suo territorio: storia, restauro e valorizzazione. Rel. Tosco, Carlo Mario and Occelli, Chiara. Politecnico di Torino, 1. Facoltà di architettura , 2005

PALMERO B., 1998, Schede storico-territoriali dei comuni del Piemonte. Comune di Priola

BERRA L., 1943, La strada di Val Tanaro da Pollenzo al mare dal tempo dei Romani al tardo Medioevo, in «BSSSAACn», 23, pp. 71-89

CONTERNO E., 1970, Frazionamenti di possessi e valori di terre nel XIII secolo: gli acquisti della Certosa di Casotto, in «BSBS», 68, pp. 377-413

CASALI G., 1834, Dizionario geografico storico-statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, vol. II.

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopracitati.

Data compilazione scheda:

10 marzo 2011 – aggiornam. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Priocca (CN) : Chiesa (antica pieve) di San Vittore

Storia e descrizione del sito:

La pieve fu confermata al vescovo dall’imperatore Enrico III nel 1041 (Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, doc. 323). Nel 1345 dalla pieve dipendevano nove chiese. Nella visita pastorale del vescovo Scarampi, nel 1585, la pieve era in rovina e se ne usufruiva solo per il cimitero annesso; risultava alle dipendenze del monastero di Sant’Anastasio di Asti, che ancora nel 1797 possedeva un cospicuo patrimonio, di 140 giornate, nel territorio di Priocca.

Di impronta protoromanica, risalente cioè alla prima metà del secolo XI aveva annesso il cimitero. La piccola cappella attuale conserva, dell’antico edificio, la navata centrale e la sinistra, con absidi semicircolari romaniche caratterizzate, all’esterno, da lesene e archetti pensili e aperture a doppia strombatura. La muratura è in laterizio (con reimpiego di elementi fittili romani) e blocchi di arenaria parzialmente disposti a fasce. All’interno, nel catino absidale della navatella di sinistra, si conserva un affresco, probabilmente del XIV secolo, tripartito raffigurante la Madonna col Bambino, fiancheggiata da san Vittore martire e da santa Caterina di Alessandria. Due capitelli in arenaria tufacea che concludono le lesene absidali, rilevano echi tardo romani nei motivi decorativi a elementi vegetali.

La chiesa è accessibile tramite una gradinata ed ha il pavimento sopraelevato.

Informazioni:

La chiesa si trova in località Pirio, è inclusa in una proprietà privata. Parrocchia tel.173 616141 o Comune tel. 0173 616122

Links:

http://www.comune.priocca.cn.it/

Fonti:

Notizie e foto dai siti sopracitati. Foto abside dal sito al n°2.

Data compilazione scheda:

23 novembre 2011 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Priero (CN) : Torre rotonda

Storia del sito:

L’antico nucleo abitato di Priero risale all’anno Mille circa ed era situato sulla collina del Poggio a sud dell’attuale borgo. Era sede di una Pieve dedicata alla Beata Vergine Maria e di un ricetto, ossia una struttura fortificata sede di un visconte alle dirette dipendenze dell’impero. Il ricetto è stato abitato fino alla prima metà del XIV secolo, quando il territorio prierese passò al Marchese di Ceva.

Il 30 giugno 1387 venne sottoscritta una transazione tra Girardo Marchese di Ceva e Signore di Priero e Giacomo Zoppo, sindaco di Priero, in base alla quale si stabilivano criteri di costruzione del “Borgo Nuovo” corrispondente all’attuale centro storico. Il Borgo è stato costruito secondo un piano prefissato; infatti nella transazione sopracitata si dice che ciascuno “dovrà contribuire alla fortificazione dello stesso Borgo secondo gli Statuti fatti e che si faranno da parte dei consiglieri di detto luogo di Priero e da quattro maestri dello stesso luogo”.

La strada per Savona attraversava il borgo tra due porte nella cinta muraria ed era porticata sui due lati. Un’altra porta si apriva sul lato sud verso il ponte edificato sulla confluenza dei torrenti Cevetta e Campetto: distrutto da una piena all’inizio del 1800, non fu più ricostruito.

Presso la torre maggiore sorgeva il castello costruito, o ricostruito, nel 1260 dal Marchese di Ceva e Signore di Priero che aveva potere su un vasto territorio tra Monregalese e Liguria. Il Castello, pervenuto alla famiglia Doria nel 1500, venne ristrutturato a dimora signorile, venne poi distrutto alla fine del 1700 dalle truppe del Maresciallo Catinat.

Descrizione del sito:

Il nucleo conserva inalterata la sua struttura urbanistica medievale a pianta rettangolare e sono ancora visibili i resti delle quattro torri angolari e del vecchio castello.

Parte delle mura di fortificazione sono attualmente inglobate in alcune strutture abitative ed i camminamenti di ronda presenti al piano superiore della Confraternita di Santa Croce.

Solo la torre nell’angolo nord-est, che controllava l’accesso della strada da Montezemolo, è tuttora perfettamente conservata.

Si tratta di un’alta TORRE ROTONDA, risalente al XII-XIII secolo, che si erge massiccia nella sua muratura di pietra grigia, traforata da tante file di buche pontaie e da alcune aperture rettangolari realizzate in epoca posteriore.

Il coronamento sporge a sbalzo su una fila di beccatelli dritti e molto alti congiunti ad arco con caditoie piombanti. Oggi presenta una copertura a tetto conico ma in origine terminava con una merlatura.

Informazioni:

All’interno dell’abitato di Priero; di proprietà privata. Comune tel. 0174 79024

Link:

http://www.comune.priero.cn.it

https://prieroturismo.it/torre/

Bibliografia:

PIOVANO A.; FOGLIATO L.; CIGNA, I castelli, itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Ed. Gribaudo, Cavallermaggiore CN, 1976

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Immagine in alto tratta nel 2014 dal sito, non più esistente nel 2020, www.fungoceva.it; immagine in basso tratta nel 2005 dal sito del Comune, a cui si rimanda per ulteriori informazioni.

Data compilazione scheda:

26/08/2005 – aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Priero (CN) : Campanile della Parrocchiale di Sant’Antonio abate

Storia del sito:

All’interno dell’abitato di Priero sorgeva una chiesa, costruita nel 1494, dedicata ai Santi Antonio Abate e Giuliano, ruotata di novanta gradi rispetto all’attuale parrocchia, con l’altare posto ad est e due entrate una ad ovest e l’altra a sud.

L’edificio, fatta eccezione per il Campanile tuttora esistente, fu abbattuto alla fine del 1600 per costruire, tra il 1716 e il 1722, l’attuale Chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate, progettata dall’architetto F. Gallo.

Descrizione del sito:

Il CAMPANILE della parrocchiale del XV secolo si presenta a piani serrati tra contrafforti angolari e si apre con finestre ogivali. La muratura è ornata da cornici di cui l’ultima con archetti pensili; la cuspide piramidale è molto acuta e presenta quattro finestre centinate che sporgono ad abbaino.

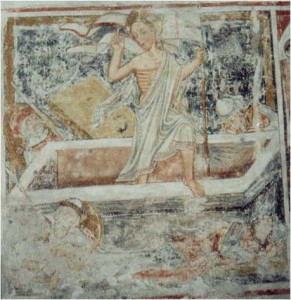

Alla base del campanile vi sono frammenti di affreschi del XV secolo, che appartenevano ad una cappella con volta a botte addossata al campanile. Sono stati recentemente restaurati e raffigurano scene della vita di sant’Antonio Abate, tra le quali da ricordare “la tentazione di sant’Antonio”.

Informazioni:

All’interno dell’abitato di Priero, a poca distanza dalla torre rotonda, sorge il campanile della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate (Tel. Parrocchia 0174 79019 o Comune 0174 79024).

Link:

http://www.comune.priero.cn.it/Guidaalpaese/tabid/11361/Default.aspx?IDPagina=4302

Bibliografia:

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

GALANTE GARRONE G. (a cura di) Le risorse culturali delle valli monregalesi e la loro storia, Ed. Comunità montana Valli Monregalesi, Mondovì CN, 1999

Fonti:

Immagini tratte dal sito del Comune, cui si rimanda per ulteriori informazioni.

Data compilazione scheda:

02/09/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Bra – Pollenzo (CN) : Città romana di “Pollentia”

Storia del sito:

Tra la seconda metà del XVIII e i primi decenni del XIX secolo vi fu un forte interesse per le rovine della città e si susseguirono studi e scavi.

In tempi recenti è stato intrapreso un ampio progetto di riqualificazione e salvaguardia del sito e il riallestimento della sezione archeologica del museo di Bra.

Non si hanno dati sicuri sulla fondazione della città, che pare essere avvenuta tra il 179 e il 170 a.C.: sarebbe quindi la più antica colonia della zona, nella IX regio, precedendo Alba Pompeia ed Augusta Bagiennorum. Il nome augurale significa “ricchezza”. È probabile che nel 125 a.C. il console Fulvio Flacco l’abbia riorganizzata.

Nata come oppidum (cioè città fortificata con funzioni militari e non agricole dato che il territorio era paludoso ed insalubre), ricevette in seguito lo stato giuridico di colonia e la assegnazione di terre ai veterani e successivamente la trasformazione in municipium (presumibilmente 90-89 a.C.). Dopo la morte di Giulio Cesare, durante la Guerra di Modena, Cicerone racconta che si ingaggiò una gara tra Marco Antonio e Decimo Bruto per raggiungere Pollentia, nodo strategico per Augusta Taurinorum e i valichi alpini: Decimo Bruto la raggiunse con pochissimo vantaggio e Marco Antonio riparò in Gallia senza assediarla, probabilmente perché difesa da mura, della cui esistenza però mancano le prove archeologiche.

Tra il I sec. a.C. e il II d.C. ebbe il massimo sviluppo e i maggiori interventi di edilizia e urbanistica. Era un centro strategico nella fertile valle del Tanaro, navigabile sin dall’età preistorica, tra pianura padana, valichi alpini e coste liguri; Plinio la cita tra le “nobilia oppida” dell’antica Liguria, tra la via Fulvia e la Aemilia Scauri e documenta che era famosa per la produzione di lane nere e per i vasi di ceramica fine.

Nel IV sec d.C. fu sede di una “Praefecturae Sarmatorium Gentilium” quando l’imperatore Costantino accolse nel territorio i Sarmati in fuga dall’invasione dei Goti.

Nel giorno di Pasqua del 402 d.C. l’esercito romano di Stilicone vinse i Visigoti di Alarico che si erano accampati vicino a Pollentia e li costrinse a riparare nell’Illirico. Il vicino abitato di Santa Vittoria d’Alba (CN), secondo la tradizione, prese il nome da tale episodio.

La città di Pollentia iniziò nel V secolo il proprio declino, quando la popolazione cominciò a trasferirsi sulle alture circostanti, soprattutto dopo il VII sec., quando il territorio fu assoggettato alla dominazione longobarda sotto Rotari. Relativamente al V-VI secolo rimangono tracce di alcune abitazioni lignee, probabilmente insediamenti artigianali.

Incursioni barbare e saracene devastarono il territorio e spinsero la popolazione a trasferirsi ad ovest dove fondarono un nuovo centro, chiamato in seguito Bra.

Nel X secolo gran parte del suo territorio era possesso dell’abbazia benedettina di Breme (Pavia), in seguito fu contesa dal comune di Alba e poi di Asti che nel 1292 distrusse la città, con l’imposizione di non ricostruirla mai più. Nel 1297 i ruderi furono affidati al comune di Bra.

Il territorio fu dominato poi dai Visconti e dagli Sforza; nella prima metà del 1500 Carlo V cedette il feudo di Pollenzo ai Duchi di Savoia e dal 1762 entrò a far parte delle dipendenze della casa sabauda. Nella prima metà del 1800 vennero ristrutturati il castello e il borgo della “tenuta reale”, costruite 14 cascine e l’ “Agenzia” che nelle intenzioni di Carlo Alberto sarebbe dovuta diventare un centro sperimentale sulle attività agricole e sulla vinificazione.

Nel 1999 l’ “Agenzia di Pollenzo S.p.A.”, una società pubblico-privata guidata da Slow Food, ha acquistato l’Agenzia carloalbertina, l’ha restaurata e ne ha fatto sede delle “Banca del Vino”, dell’Università di Scienze Gastronomiche, di un albergo e di un ristorante.

Descrizione del sito:

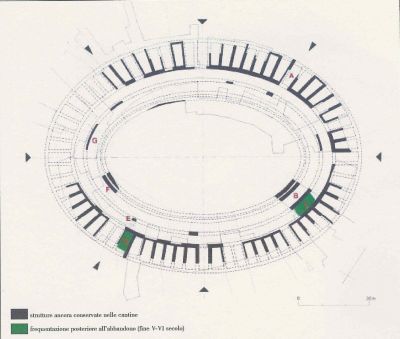

La città romana si estendeva su un’area che in parte venne occupata dalla tenuta reale di Carlo Alberto; probabilmente era rettangolare e si sviluppava secondo le modalità classiche dell’urbanistica romana lungo il decumano e il cardine con insulae ortogonali; era dotata di un teatro, un anfiteatro, un acquedotto, il foro e templi.

La struttura più significativa ancora percettibile oggi è l’ANFITEATRO che in origine si trovava sul tratto extraurbano del decumano massimo e la cui forma ellittica è rilevabile chiaramente in una foto aerea e nel percorrere a piedi una parte del territorio. Infatti parte delle strutture sono state utilizzate nel 1700 come cantine (coperte con volte a botte) e fondamenta di case che si disposero sui muri radiali della cavea dando al borgo – attualmente chiamato Colosseo – una forma a ellisse. L’arena, incassata rispetto al piano di campagna antico, era formata da 4 anelli concentrici e poteva ospitare circa 15000 spettatori. Sono state ritrovate condutture per l’acqua al suo interno, ciò ha fatto ipotizzare che vi si svolgessero anche delle naumachie, oltre ai giochi gladiatori.

La cavea era realizzata interamente fuori terra in opus incertum mixtum (ciottoli di fiume legati con malta) intervallati da doppie file orizzontali di laterizi. Si ritiene sia stato costruito alla fine del I secolo d.C. Le dimensioni della cavea (m. 132 x 98) e dell’arena (circa m. 82 x 48) rendono questo anfiteatro il più grande del Piemonte e uno dei maggiori nell’area cisalpina.

I reperti di ceramica e di monete arrivano a metà del secolo V- inizi VI secolo d.C., indicando il termine entro il quale venne abbandonato l’anfiteatro pollentino.

Sin dal 1800 erano state individuate varie aree destinate a NECROPOLI: vicino alla cascina Pedaggera; sulla strada tra Pollenzo e Cherasco; presso il rio Laggero e la cascina Regina Margherita; nel parco della tenuta Reale (quest’ultima distrutta da scavi condotti in modo non ortodosso all’inizio del 1800) e, recentemente, sulla Piazza Vittorio Emanuele e nel complesso dell’Agenzia. Nei sotterranei della “Banca del vino” è visibile un monumento funerario di fine I o inizio II secolo d.C.

I reperti più interessanti sono stati datati tra gli ultimi decenni del I secolo, sino al II e III secolo e sono conservati al Museo di Bra (lapide di Castricia Saturnina, del “merkator vinarius”, del “purpurarius” ecc.).

Scarsi i ritrovamenti che hanno restituito un documentazione della presenza “barbara” nella città, tranne uno molto significativo che probabilmente fu uno degli ultimi della necropoli: la cosiddetta “dama di Pollenzo”, una donna di 30-35 anni, sepolta con i suoi gioielli: un coppia di grandi fibule a staffa, orecchini in oro, resti di una collana, frammenti di mantello e abito. Si pensa ad una origine germanico-orientale datata al secondo quarto del V secolo.

Probabilmente nell’area della chiesa di S. Vittore, nelle vicinanze dell’attuale ricostruzione ottocentesca, vi fu un’area cimiteriale utilizzata nell’alto medioevo.

Il TEATRO di Pollentia nel 1800 presentava ancora ben visibili i muri di sostegno della cavea ed era leggibile nella cartografia. Si ritenne fosse scomparso ma, recentemente, nelle cantine di alcune case private, sono stati trovati 5 muri radiali e un tratto del muro esterno della cavea, con struttura simile a quella dell’anfiteatro, databile alla prima metà del I sec. d.C. Il teatro aveva una cavea con due soli meniani, separati da un corridoio anulare, pavimentata probabilmente in cocciopesto. Le misure presunte del diametro esterno massimo sono per la cavea di 74 m e per l’orchestra di 34 m, e lo rendevano il più grande degli edifici conservati in Piemonte, capace di contenere circa 6.000 spettatori. Sono state trovate, sempre in cantine private, strutture murarie di un quadriportico retrostante la scena e di un tempietto, simile al sacello di Augusta Bagiennorum.

Un’insula di età imperiale è stata rilevata sotto l’attuale Via Amedeo di Savoia.

Informazioni:

Associazione Turistica Pro Loco “La Torre”, Via Regina Margherita 28 Tel. 0172 458284

Luogo di custodia dei materiali:

Parte delle fondamenta dell’anfiteatro sono visibili nella base dei muri delle case del Borgo Colosseo; resti di strutture sono visibili all’esterno su Piazza Vittorio Emanuele; altri resti si trovano nelle cantine di case private, alcuni dei quali visitabili con la guida dell’associazione locale.

I reperti sono esposti al museo di Palazzo Traversa di Bra (vedi scheda).

Links:

http://www.comune.bra.cn.it/citta/pollenzo/pagine/libro.htm

http://www.pollenzo.it/visita/index.html

Bibliografia:

BARALE P., Pollentiae Antico crocevia dell’Impero Romano, Ass.turistica Pro loco “La Torre” Pollenzo Cn, 2009

CARITÀ G. (a cura di), Pollenzo: una città romana per una real villeggiatura romantica, L’artistica Editrice, Bra, 2004

Maggi S. , L’anfiteatro romano di Pollenzo… pdf

Fonti:

Foto in alto da http://www.hevelius.it/webzine/ Foto in basso dal citato testo di Carità.

Data compilazione scheda:

13/04/2006 – aggiornamento ottobre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Piozzo (CN) : Chiesa del Santo Sepolcro

Storia del sito:

Le strutture dell’edificio risalgono al X secolo: la chiesa era una semplicissima cappella rettangolare costruita in gran parte con materiale recuperato. Verso il 1070 venne costruita la chiesa attuale che fu più volte rimaneggiata e ampliata nel XIII-XIV secolo. In origine pare fosse dedicata a S. Maria, poi prese il nome di Santo Sepolcro o perché al tempo delle Crociate fu officiata dall’Ordine degli Ospitalieri e poi dalla Compagnia della Misericordia, oppure perché sulla parete sinistra nel secolo XV venne affrescata la Deposizione del Cristo.

Conserva affreschi del XV secolo, purtroppo in parte rovinati per il lungo abbandono in cui ha versato la Chiesa.

Descrizione del sito:

La chiesa è costruita in modo rustico, ma suggestivo, con corsi irregolari di arenaria grigia delle Langhe alternati a corsi di bianchi ciottoli di fiume e mattoni di recupero posti in orizzontale o a spina di pesce. Poco più curata è l’esecuzione della sopraelevazione. Negli spigoli vi sono lievi contrafforti e la facciata si conclude poco sopra il tetto con una fila di archetti pensili formati da conci semicircolari in cotto. Nella facciata si nota la primitiva forma a capanna più bassa dell’attuale di circa un terzo, con una finestra ad occhio quasi sulla sommità; una finestra a croce sopra l’occhio è ora murata.

Il portale ad arco è formato da ampi conci di pietra dai quali sporgono piccoli mattoni a formare “ciglia”; ai lati del portale vi sono due zone asimmetriche un tempo affrescate.

L’abside risale al XIII-XIV secolo: la muratura è più ordinata e la fila di archetti pensili più elaborata. È divisa in quattro parti da lesene e presenta tre feritoie tamponate nel XV secolo quando venne affrescata l’abside.

La pianta dell’edificio è rettangolare di m 7,5 x 14,5. All’interno della chiesa, al fondo, con un arco ogivale si apre l’abside rotonda; il coro è separato da un muro basso dietro l’altare. Sul presbiterio, profondo circa m 3, vi è una volta a crociera rettangolare costruita non prima del XVI secolo; l’aula è coperta da un tetto a rustiche capriate.

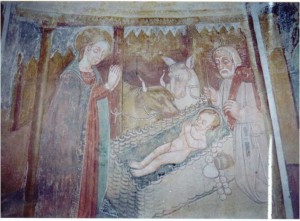

Conserva all’interno interessanti affreschi datati 1481 e firmati da Giovanni Mazzucco, artista di Mondovì, attivo nella zona durante la seconda metà del XV secolo. Sulla parete sinistra della navata, il pilastro costruito per sostenere la volta del presbiterio copre in parte la Deposizione del Cristo; accanto ad essa è raffigurata la Resurrezione. Suggestiva la Natività con il Bambino in una cesta di vimini tra la Madonna e san Giuseppe. Una Vergine è seduta su un trono di cuscini e drappi fioriti con il Bambino che gioca con una rondine; simile delicatezza ha il volto di una Madonna del Latte.

Nella conca absidale figure di Santi: sant’Antonio abate, santa Lucia, san Michele Arcangelo, san Giorgio ed una figura femminile lussuosamente abbigliata, forse l’ignota committente.

Un altro affresco absidale con l’Angelo Annunziante è di qualità più elevata e di epoca precedente, circa 1450-60; è della stessa mano ignota che ha dipinto una Madonna nella chiesa di S. Paolo a Mondovì Carassone.

Informazioni:

A nord-est dell’abitato, presso il Cimitero di Piozzo. Parrocchia di Piozzo tel. 0173 795100

Links:

http://www.comune.piozzo.cn.it/Guidaalpaese/tabid/8190/Default.aspx?IDPagina=10335

http://www.sebastianus.org/santo-sepolcro-a-piozzo/

Bibliografia:

RAINERI G., 1965, Antichi affreschi del Monregalese; vol. 1 Rotari Club Mondovì, Mondovì

BERTONE L., 2002, Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano

Fonti:

Immagini dal sito www.sebastianus.org

Data compilazione scheda:

20/07/2005 – aggiornamento marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Piozzo (CN) : Cappella di San Bernardo

Storia del sito:

La Cappella fu costruita presumibilmente nella prima metà del secolo XV sul basamento di un’antica torre di guardia e si trova lungo una via che anticamente era luogo di passaggio dei pellegrini; la cappella è dedicata a San Bernardo d’Aosta (o di Mentone, XI sec., che costruì l’ospizio dei monaci agostiniani al passo del Gran San Bernardo) protettore dei viandanti e oggi degli alpinisti.

Descrizione del sito:

La struttura muraria nella parte inferiore è in pietrame molto irregolare, superiormente in laterizio a vista.

La cappella ha pianta quadrata con abside rotonda.

La cappella è decorata da AFFRESCHI, recentemente restaurati, firmati sui capitelli dell’arco trionfale, “Frater Enricus /Henricus” e datati 1 Settembre 1451.

Nel catino absidale il Cristo Pantocratore in mandorla circondato da angeli e dai simboli degli Evangelisti.

Sulla parete absidale, è deteriorato l’affresco della Vergine col Bambino, seduta su un trono gotico con un buon scorcio prospettico. Ai lati una serie di Santi: Caterina da Siena che adora il Cristo nel sepolcro, Lorenzo, Pietro, Bernardo d’Aosta, Bernardino da Siena e il martirio di san Sebastiano.

Sull’arco trionfale teste di santi domenicani e una decorazione a scacchiera bianco e nera indicano che la cappella appartenne all’ordine dei domenicani.

Ai lati dell’arco, appena ogivale, una Annunciazione.

Sulla parete sinistra santa Caterina d’Alessandria, sant’Antonio abate; su quella destra san Martino e san Michele. Il ciclo più importante, unico nel Monregalese, raffigura in sette riquadri la leggenda del Pellegrino di Compostela e san Giacomo Maggiore e il “Miracolo dell’impiccato salvato”, leggenda popolare allora molto diffusa fra i pellegrini d’Europa. Gli affreschi mostrano una notevole tecnica e una forte carica emotiva ed espressiva.

Informazioni:

Prima dell’abitato, sulla strada per Bene Vagienna. Parrocchia di Piozzo tel. 0173 795100. Visitabile installando l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cittaecattedrali.chieseaporteaperte&hl=it

Links:

http://www.comune.piozzo.cn.it

http://www.sebastianus.org/san-bernardo-a-piozzo/

https://provinciadicuneoinfoto.blogspot.com/2019/12/cappella-di-san-bernardo-piozzo.html?m=1

Bibliografia:

RAINERI G., Antichi affreschi del Monregalese; vol. 1 Rotari Club Mondovì, Mondovì CN, 1965

RAINERI G.; La Cappella di S. Bernardo a Piozzo, in Bollett. S.S.S.A.A. n° 58, Cuneo, 1968

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Foto in alto dal sito al n° 2 (aggiorn. 2014)

Data compilazione scheda:

08/09/2005 – aggiorn. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Peveragno (CN) : reperti età tardoantica

Storia del sito:

Nel territorio attualmente appartenente al Comune di Peveragno si sono succeduti in tempi e località diverse tre nuclei abitativi differenti. Il CASTELVECCHIO di Peveragno (Castrum vetelum). Situato nelle zone collinose dove attualmente è la frazione di Montefallonio, ha portato testimonianze archeologiche che permettono di ipotizzare un primo momento di arroccamento di età tardo antica.

IL CASTELLO DI FORFICE. Situato nel territorio della frazione Madonna dei Boschi di Peveragno, alcuni ruderi del castello sono ancora oggi visibili. Il nome dei Forfice compare per la prima volta in un documento del 1151.

IL CASTELLO E LA VILLA DI PEVERAGNO. A valle del castello di Forfice e contemporaneamente al suo declino come centro abitato, nella seconda metà del XIII sec., incominciano a svilupparsi il Castello e la Villa di Peveragno. Il nome del nuovo villaggio compare per la prima volta in un rogito notarile datato 25 settembre 1299.

Descrizione del sito e dei ritrovamenti:

CASTELVECCIO era validamente difeso dalle scoscese pareti rocciose su due lati, era protetto su quello occidentale, più vulnerabile, da un poderoso sistema difensivo costituito da un muro in pietrame largo circa m 2 e da un fossato scavato nella roccia. La sommità e i primi terrazzamenti dell’altura, ricavati dall’uomo con cospicui tagli nella pietra, furono interamente occupati da capanne in gran parte di legno e fissate alla roccia affiorante, a volte dotate di vani seminterrati nei quali venivano conservate le granaglie. Questi reperti sono relativi a una prima frequentazione della fine del IV-V secolo d.C. Una più consistente occupazione del sito risale al VI secolo d.C.

Fornetti, scorie metalliche e grandi quantità di utensili in ferro confermano la ricchezza e la maestria tecnica degli abitanti, tra i quali doveva distinguersi un fabbro-orefice, come attesta l’attrezzatura recuperata: un’incudine in bronzo, piccoli martelli, monete e vetri romani conservati per essere rifusi.

Le attività agricole e pastorali sono confermate dal ritrovamento, oltre che dei resti di frutti e sementi, da oltre un centinaio di oggetti e attrezzi metallici, quali campanacci per animali, zappe, pale, falcetti. Questo castrum è stato preceduto, ma senza alcun rapporto insediativo, da un abitato dell’età del Ferro, testimoniato dal rinvenimento di ceramiche risalenti al VI-V secolo a.C. contenute negli strati a contatto con la roccia base.

Informazioni:

Link:

http://www.comune.peveragno.cn.it/

Bibliografia:

MANDOLESI A., Paesaggi archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Editurist, Torino 2007

Fonti:

Notizie tratte dal testo citato.

Data compilazione scheda:

11 dicembre 2011 – agg. marzo 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Peveragno (CN) : chiese medievali

Storia e descrizione dei siti:

Alle falde della collina di San Giorgio, in una conca posta a valle dell’abitato, poco fuori le mura, verso la fine del XV secolo, fu promossa dal convento di San Domenico di Savigliano (che dà il nome alla piazza attuale) l’apertura di un Vicariato.

CHIESA DI SAN DOMENICO

A impianto basilicale, aveva tre navate terminanti in absidi semicircolari ed era realizzata con materiali poveri. Nel 1525 l’Ordine domenicano rinunciò al convento, cedendolo all’Ordine delle Clarisse. In seguito diventò proprietà di privati.

Dell’originaria costruzione quattrocentesca permangono la facciata d’ingresso su piazza San Domenico, l’abside e la cappella destra della navata laterale incorporati nel cortile di una casa. Gli AFFRESCHI delle pareti interne della chiesa, di cui si conservano tracce, sono opera del Mazzucco, datati 1487.

CAPPELLA DI SAN GIORGIO

Sorge sulla sinistra orografica dello Josina, in cima a una verde collina. Risale al periodo della nascita del paese, è citata nel 1300 in un documento accanto al nome di Peveragno. Sembra che, quando nel XVI e XVII secolo la cappella fu sopraelevata per consentire la costruzione della volta della cella, l’edificio fosse composto dalla sola aula chiusa da un muro con apertura ad arco a tutto sesto e non dal porticato, di epoca successiva. Altri intervcenti risalgono al 1756, per volere del vescovo Casati di Mondovì e al XIX secolo. Nel 1969, per interessamento dello studioso Stefano Bottasso, fu portato alla luce sulla parete absidale della cella un affresco di epoca gotica, del Quattrocento circa, raffigurante san Giorgio a cavallo nell’atto di salvare la principessa dal drago. Tale affresco fu trafugato da ignoti nel 1991.

CAPPELLA DI SAN PIETRO

Sorge probabilmente come centro religioso dei popoli liguri in età preromanica, in un luogo di sosta per il bestiame e diventa poi chiesa e centro amministrativo del borgo di Forfice. In seguito venne ristrutturata come cappella di forme squadrate (scompare l’abside) con avamportico aperto e fu dotata di affreschi. Subì vari rifacimenti nel 1600 e nel 1800. Resa fatiscente negli anni della II Guerra Mondiale, fu abbandonata dall’autorità ecclesiastica e nel 1962 i suoi dipinti, del 1400 circa attribuibili ad un artista della scuola del Mazzucco, furono presi in consegna dalla Sopraintendenza. I tre affreschi rappresentanti, il primo la Vergine in trono con il bambino Gesù, il secondo la Vergine con i santi Pietro e Paolo, e nel terzo la Vergine con i santi Pietro, Paolo ed Antonio sono ora visibili nel Centro Congressi Provinciale, in Corso Dante a Cuneo.

CAPPELLA DI SAN ROCCO.

Sulla strada da Peveragno a Beinette. Sulla parete esterna presenta affreschi databili al 1487 attribuiti a Giovanni Mazzucco e raffiguranti a sinistra San Domenico e San Rocco, al centro dei fedeli in venerazione probabilmente alla Vergine (non più visibile) e a destra una bellissima S. Maria Maddalena con il corpo interamente ricoperto dai suoi capelli biondi.

Informazioni:

Comune, tel. 0171 337711

Links:

http://www.comune.peveragno.cn.it/

http://www.artepreistorica.com Chiesa di San Giorgio

https://www.chieseromaniche.it/Schede/1208-Peveragno-San-Pietro-in-Forfice.htm

https://www.chieseromaniche.it/Schede/1206-PEVERAGNO-SAN-ROCCO-DA-VAL.htm

https://www.sebastianus.org/wp-content/uploads/2020/04/CAPPELLA-DI-SAN-ROCCO-DA-VAL-per-santi.pdf CAPPELLA-DI-SAN-ROCCO-DA-VAL-per-santi.pdf

Fonti:

Notizie e fotografie tratte nel 2011 dal sito http://www.peveragno.info , nel 2014 non più attivo.

Data compilazione scheda:

11 dicembre 2011 – aggiorn. marzo 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Pamparato (CN) : ponte di S. Lucia e ruderi del Castello

Storia e descrizione del sito:

Pamparato fu abitato sin dall’antichità; infatti nei pressi sono state trovate alcune lapidi romane e conserva il ponte, oggi detto di S. Lucia, di origine romana. È in pietra, a due arcate di differente dimensione.

Il paese è citato per la prima volta in un atto del 911 nel quale si precisano i suoi confini. Pare che abbia subito le scorrerie dei Saraceni (e ne sarebbe testimonianza il fatto che sono rimaste abbondanti tracce in leggende e parole del dialetto locale) fino alla loro cacciata dalla zona, avvenuta verso il 975. Dominio del marchesato di Ceva fino al 1214, il paese seppe conquistarsi una sua autonomia fino a reggersi come comune ed a redigere, nel 1391, gli Statuti.

Nel 1535 entrò a far parte dei domini dei Savoia. Pamparato è stato infatti a lungo capoluogo di mandamento e sede di importanti commerci con la pianura, con l’entroterra ligure e con le città della costa. Del più antico castello non restano che pochi ruderi arroccati su un altura presso il paese, mentre il nuovo castello “Cordero di Pamparato” (XVII secolo), attualmente sede del Comune, sorge al centro del paese su una piccola altura.

Informazioni:

Il ponte romano è detto di S. Lucia perché si trova presso la cappella omonima. I ruderi del castello, detto “castelluccio”, sono visibili su un’altura che sovrasta l’abitato. Comune di Pamparato tel. 0174 351113

Link:

http://comune.pamparato.cn.it/

Fonti:

Foto in alto dal sito del Comune; in basso tratta nel 2005 dal sito http://www.pamparato.com, non più esistente nel 2014.

Data compilazione scheda:

19/10/2005 -aggiornamento marzo 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese