Valle di Susa

Novalesa (TO) : Incisioni rupestri

Storia e descrizione del sito:

Le incisioni sono state scoperte nel 1988 da parte del GRCM.

La superficie incisa misura 150 x 70 cm, piana e lievemente ondulata, inclinazione 30 gradi. La faccia incisa costituisce una piccola parte, di forma a spicchio, di una roccia isolata. L’incisione non è chiaramente visibile nella sua complessità: si presenta infatti consumata e con pareti a debole inclinazione. Si distinguono però 4 cerchi concentrici con coppellina centrale, che sono circondati da un complesso recinto di canaletti e da 20 coppelle, non tutte toccate dai canaletti, e presenti unicamente nella parte superiore. L’unicità del reperto impedisce al momento una documentata ipotesi attributiva.

Nelle vicinanze del masso sono presenti altre due rocce recanti ciascuna, su superficie pianeggiante, una ventina di coppelle regolari.

Informazioni:

In località Abbazia, un masso isolato in un pianoro a pascolo.

Links:

http://www.rupestre.net/archiv/ar9.htm

Fonti:

Notizie e foto tratte dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

05/07/2007 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A. Torinese

Novalesa (TO) : Abbazia della Novalesa

Storia del sito:

Il monastero, dedicato agli apostoli Pietro e Andrea, sorse nel 726 in Val Cenischia “in loco nuncopante Novelicis”, lungo l’antica strada verso il valico del Moncenisio, dove presumibilmente già esisteva in età romana una statio, come testimonia il ritrovamento di reperti di varia natura. L’atto di fondazione è ancor oggi conservato all’Archivio di Stato di Torino. “In rem proprietatis nostre” dichiara il fondatore Abbone “rector” della Moriana e di Susa, e quindi delle valli dell’Arc e della Dora Riparia fra cui occorreva garantire il nuovo collegamento. Costui era un aristocratico di famiglia gallo-romana con rilevanti responsabilità amministrative nell’ambito del regno franco. Era inizialmente una piccola fondazione, che seguiva la regola di san Benedetto. Il vescovo Walcuno di Moriana e di Embrun diresse personalmente la costruzione degli edifici e vigilò sempre sulla vita della nuova comunità. Morendo nel 739 Abbone lasciò quasi per intero alla nuova abbazia il suo immenso patrimonio fondiario, che ben presto conseguì le consuete immunità, escludendo gli ufficiali pubblici da tutta l’ampiezza dei suoi possessi, esentando tutta una serie di persone che lavoravano per essa da tutta una serie di imposizioni pubbliche. Rigida la disciplina all’interno dell'”exercitus monachorum”; perfetto, universalmente rispettato e, in qualche caso, vigorosamente difeso il grandioso servizio di approvvigionamento, con periodico corteo di carri provenienti dalle corti e dai villaggi soggetti al monastero; inesorabile la rivendicazione al dominio monastico dei servi che osassero contestare la propria dipendenza dai monaci; enorme il tesoro raccolto dagli abati e ricchissima la biblioteca. Carlo Magno soggiornò a lungo alla Novalesa e suo figlio Ugo divenne egli stesso abate del cenobio. Dopo la scomparsa di Abbone il monastero visse per un secolo sotto la protezione della dinastia carolingia e raggiunse l’acme del suo sviluppo nella prima metà del IX secolo sotto l’abate Sant’Eldrado (822-840). Nel 906 i Saraceni, muovendo dalla Provenza, provocarono il crollo improvviso della potenza novalicense. I monaci superstiti si rifugiarono a Torino presso la chiesa di Sant’Andrea (ora santuario della Consolata) e più tardi a Breme in Lomellina. Nella nuova sede, nel corso dei decenni, il patrimonio dell’abbazia andò crescendo e anche la Novalesa venne ricostruita sul finire del X secolo dai monaci di Breme ed eretta in priorato, sviluppando all’interno della congregazione una propria particolare autonomia.

Nell’XI secolo la nuova comunità recuperò solide basi economiche e una relativa indipendenza. I monaci della Novalesa, sul finire del XII secolo, nominavano essi stessi il priore che l’abate di Breme poi confermava.

In seguito l’abbazia conobbe alterne vicende: retta a partire dalla metà del XV secolo da amministratori e poi dal 1480 da abati commendatari della famiglia Provana di Leinì, nel 1646 passò ai Cistercensi, fu soppressa per le leggi napoleoniche, tornò poi ai Benedettini fino al 1855, quando con la soppressione degli Ordini Religiosi passò in proprietà privata e venne trasformata in Istituto Idroterapico, quindi al Convitto Nazionale Umberto I, che ne fece la sua sede estiva. Solo da pochi anni vi è tornata una piccola comunità benedettina. Dal 1973 e per circa un decennio è stato effettuato un ampio programma di restauro, che ha interessato in misura e modalità diverse le varie parti del complesso.

Descrizione del sito:

L’abbazia si presenta come un insieme assai articolato di edifici, che portano chiari i segni di epoche di costruzione diverse. L’intero complesso consta oggi della chiesa abbaziale, del chiostro con i relativi annessi e di quattro cappelle sparse nel parco: tre a sud sullo sperone roccioso, una quarta (Santa Maria) ad una certa distanza sul pendio che digrada verso nord, a lato dell’unica via d’accesso alla valle. Il chiostro conserva ancora due lati porticati. Il campanile è settecentesco.

Nella sua fase originaria la CHIESA ABBAZIALE era un edificio a navata unica, orientato, con coro rettangolare piuttosto ampio. A partire dall’XI secolo viene interamente ricostruita, rispettando gli allineamenti della chiesa preromanica. La chiesa romanica era a tre navate separate da pilastri collegati da archi a tutto sesto, con coperture a capriate. All’abside maggiore si affiancava a nord un campanile absidato, mentre un abside minore doveva concludere la navata sud. Tale impianto venne integrato all’inizio del secolo successivo da un vasto avancorpo, anch’esso a tre navate, separate da grossi pilastri circolari. L’edificio attuale, a navata unica con quattro ampie cappelle laterali e profondo presbiterio absidato, è una ricostruzione operata fra il 1709 e il 1718. Sono sopravvissuti ai rifacimenti settecenteschi il lato esterno settentrionale, con una scansione ad archetti binati e, all’interno, un AFFRESCO sulla parete sinistra dell’attuale coro, che si spinge parzialmente sotto la quota del presbiterio. Si tratta di una rappresentazione del martirio di santo Stefano, contenuta in un’edicola ad arco, lungo il quale corre un motivo decorativo geometrico. Cinque sono i personaggi, su un fondo bianco, indicati dai rispettivi tituli. Sulla sinistra Saulo che osserva, al centro tre giudei che scagliano pietre, sulla destra il martire in ginocchio, sereno. In alto, da un semicerchio verde esce il raggio divina che illumina Stefano. Notevole è la somiglianza di questa scena con gli affreschi di sant’Orso ad Aosta. Da alcuni particolari si desume che la datazione non sia posteriore all’inizio del XII secolo.

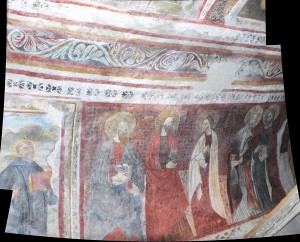

Sulla sinistra dell’antica strada che conduceva al convento si trova la CAPPELLA DI SANTA MARIA un piccolo e semplice edificio a navata unica con abside squadrata. Nell’abside con copertura a botte si trovano due affreschi quattrocenteschi.

La CAPPELLA DI SAN MICHELE si trova oltre il corpo principale dell’abbazia e la sua struttura è assai simile a Santa Maria. L’interno ha subito pesanti trasformazioni in epoca barocca. Il tema decorativo dell’esterno è l’arco isolato, che impostato com’è su un alto zoccolo viene ad assumere quasi il carattere di una nicchia. Tre sono quelli che compaiono in facciata, ai lati e sopra il semplice portale, due sul fianco meridionale ed uno su ciascun lato dell’abside, mentre sul fianco settentrionale sono stati sostituiti da quattro vere e proprie nicchie dal profilo rettangolare.

Vicina è la CAPPELLA DI SAN SALVATORE. Restauri recenti hanno riportato l’antico edificio ad una forma molto simile all’originale. L’abside è semicircolare, percorsa da una serie continua di archetti divisi in gruppi di tre da lesene. Il motivo degli archetti procede per tutti i fianchi della cappella. Le finestre qui presentano una profonda doppia strombatura, il cui arco esterno è decorato con mattoni a raggiera. L’interno, pur conservando lo schema ad aula, è più organicamente strutturato. Lo spazio è suddiviso in quattro campate a pianta quadrata, coperte con volta a crociera e separate da archi trasversali. Non vi compare nessuna ornamento scolpito né tracce degli affreschi che sicuramente la ornavano, ad eccezione di un breve tratto nell’arco di accesso all’abside, con un motivo a fuseruole e perline. Verosimilmente preromanica è la struttura cui la cappella si addossa: un avancorpo a pianta quadrata addossato alla facciata, con risalti angolari e i lati scanditi da lesene aggettanti a mezza altezza, che richiama altri esempi di torri comprese in impianti monastici.

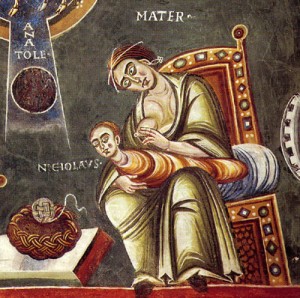

L’edificio più notevole e più noto del complesso è sicuramente la CAPPELLA DI SANT’ELDRADO. Molto povera all’esterno, dove solo l’abside presenta una serie di archetti binati, indice della sua ricostruzione nella prima metà dell’XI secolo. All’interno è stata individuata una tomba a cassa in muratura in parte scavata nella roccia, interamente rivestita in cocciopesto. Tutto induce a identificarla con la tomba di sant’Eldrado, l’abate del secondo quarto del IX secolo, morto in fama di santità. Presenta all’interno uno straordinario ciclo di affreschi, che ricoprono l’intera superficie muraria disponibile, tanto nelle due campate che nel catino absidale e nella controfacciata. Sulla controfacciata vi è una raffigurazione del Giudizio Universale che si rivela di notevole interesse per l’iconografia usata, che richiama ad opere di ambiente ottoniano per la comparsa del simbolo della croce accanto alla figura del Cristo, e per la presenza della folla dei giudicati; tale iconografia è lontana da quella che si può ammirare solitamente in area padana. La prima campata è dedicata alle storie di sant’Eldrado: sulle quattro vele della volta è raffigurato il cammino di Eldrado verso la sua vocazione al monachesimo. Dapprima l’abbandono della propria vita passata, raffigurata attraverso il proprio luogo natale, il Locus ambillis; poi il santo intraprende la vita del pellegrino ed è rappresentato al momento dell’investitura da parte di un sacerdos; il santo giunge poi alla Novalesa e là veste l’abito monastico. Sulla parete meridionale è rappresentato uno dei miracoli più noti del santo, la liberazione della città di Briançon infestata dai serpenti; sulla parete opposta la morte del santo. La seconda campata ospita episodi della vita di san Nicola: sulle vele della volta il santo che rifiuta il latte materno, l’aiuto da lui prestato ad una fanciulla povera, la sua elezione a vescovo di Mira e la sua consacrazione sul seggio vescovile; sulle pareti, due miracoli operati dal santo. Nel catino absidale un maestoso Cristo Pantocratore inscritto entro una mandorla tra gli arcangeli Michele e Gabriele e i santi Nicola ed Eldrado. (Maestro di sant’Eldrado, 1096-1097)

Informazioni:

Tel. 0122 653210

Links:

http://www.abbazianovalesa.org/

http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Novalesa

Bibliografia:

AA.VV., 1978, Italia Romanica. La Val d’Aosta, la Liguria, il Piemonte, Milano

ROMANO G. (a cura di), 1994, Piemonte romanico, Torino

MERCANDO L., MICHELETTO E. (a cura di), 1998, Archeologia in Piemonte – Il medioevo, Torino

Fonti:

Immagini da archivio GAT e 3 e 4 dal sito www.abbazianovalesa.org

Data compilazione scheda:

15 ottobre 2003 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Mompantero (TO) : Incisioni e pitture rupestri

Descrizione del sito:

La balza di Costa Seppa-Rocca del Chiodo è caratterizzata da affioramenti di calcari levigati dai ghiacciai. L’area è attraversata dal sentiero – utilizzato sino a pochi anni or sono per processioni e pratiche religiose – che conduce in vetta al Rocciamelone.

“In questa zona – scrive F. M. Gambari – si concentra un interesse complesso d’incisioni rupestri a martellina, abbastanza rare in Piemonte per la scarsità di supporti rocciosi adatti, strettamente confrontabili con le manifestazioni d’arte rupestre del versante francese del Moncenisio e della Moriana. Le figure più antiche, forse della fine dell’Età del Bronzo, sono meandriformi e spirali, mentre appaiono più recenti e vicine alla romanizzazione alcune figure antropomorfe e grandi asce comparabili alle incisioni comuni della fine dell’Età del Ferro. Alcune figure, dipinte su pareti verticali caratterizzate da una cattiva qualità del supporto litico, si segnalano per la loro originalità.

Nei pressi di un ruscello, attualmente disseccato, una gran roccia con figure dipinte di guerrieri, comparabili agli stili camuni della media Età del Ferro, sembra segnalare un’area sacra, forse connessa alla presenza dell’acqua: lo stile delle figure e la tipologia dell’armamento sembrano confermare una datazione al VI-V secolo a.C.”

Anche le zone di Foresto e Bussoleno conservano petroglifi.

Informazioni:

Balza di Costa Seppa-Rocca del Chiodo, sopra a Mompantero, sul Rocciamelone.

Links:

http://www.rupestre.it/archiv/3/ar40.htm

Bibliografia:

GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, La pietra e il segno in Valle, 1990; GAMBARI F.M., L’arte rupestre in Piemonte. Cenni di analisi stilistica e cronologica, in Atti del Convegno “Archeologia e arte rupestre in Valcamonica e nell’arco alpino”

Arca A., Il complesso petroglifico del massiccio del Rocciamelone Torino : GRCM, 2009. – pp. 33-104

Fonti:

Fotografia dal sito sopra indicato.

Data compilazione scheda:

20 novembre 2000 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Carlo Vigo – Gruppo Archeologico Torinese

Meana di Susa (TO) : Torre delle Combe

Storia del sito:

Meana, già abitata in epoca romana, è l’antica Mediana citata nella carta di fondazione dell’abbazia di San Giusto, 9-VII-1029 e la sua conferma dell’imperatore Corrado II, 29-XII-1038. Meana è citata nel 1212 (atto di confinazione di casa Savoia da parte del Conte Tommaso); in questo periodo rientrava nella castellania di Susa. Per la sua vicinanza a Susa, anche nei secoli seguenti, Meana ha condiviso le vicende storiche di questa città.

La denominazione ufficiale di “Meana di Susa” risale a dopo l’unità d’Italia, con decreto del 12 dicembre 1862.

La TORRE DELLE COMBE, è un torrione quadrato di origine medievale e dall’aspetto di fortificazione militare, tuttavia probabilmente non ebbe mai funzioni difensive. Si tratta quasi certamente di una delle molte torri di segnalazione che servivano a comunicare le notizie lungo tutta la valle, fino a Torino, mediante l’accensione di falò.

Descrizione del sito:

Della TORRE DELLE COMBE rimangono le rovine in mezzo alla vegetazione: rilevante è una parte di parete con un’apertura.

Informazioni:

La Torre si trova in località Suffis-Combe, frazione Campo del Carro. Comune, tel. 0122 39161

Links:

https://www.comune.meanadisusa.to.it

Fonti:

Fotografia dal sito non più esistente della Provincia di Torino.

Data compilazione scheda:

1/10/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Meana di Susa (TO) : Resti medievali

Storia e descrizione dei siti:

Meana, già abitata in epoca romana, è l’antica Mediana citata nella carta di fondazione dell’abbazia di San Giusto, 9-VII-1029 e la sua conferma dell’imperatore Corrado II, 29-XII-1038. Meana è citata nel 1212 (atto di confinazione di casa Savoia da parte del Conte Tommaso); in questo periodo rientrava nella castellania di Susa. Per la sua vicinanza a Susa, anche nei secoli seguenti, Meana ha condiviso le vicende storiche di questa città. La denominazione ufficiale di “Meana di Susa” risale a dopo l’unità d’Italia, con decreto del 12 dicembre 1862.

LA CAPPELLA DI SAN COSTANZO fu un tempio pagano; modificata nei secoli, oggi ha l’aspetto di una cappella campestre, con il tetto a due spioventi, intonacata esternamente, con un campaniletto barocco.

All’interno dell’ABITATO DELLE “SARETTE” si erge un edificio, forse un’antica chiesa, in cui, al centro di quella che probabilmente era l’abside, si apre una BIFORA di pietra lavorata. Il capitello della colonna centrale è costituito da una rozza testina; al centro dell’architrave è scolpito uno scudo con la croce dei Savoia e, accanto, un giglio di Francia di rozza fattura.

La CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA è antichissima (sec. XI); si eleva in regione “Travot” e fu quasi del tutto ricostruita nel sec. XVIII. Nell’attuale chiesa barocca è conservato parte del campanile romanico.

Luogo di custodia dei materiali:

Nella Cappella di San Costanzo sono conservate due lapidi sepolcrali di epoca romana; una tomba fu rinvenuta ai piedi del poggio su cui sorge la cappella.

Informazioni:

La cappella di San Costanzo è sull’altura omonima.

La chiesa parrocchiale in Via Travot, 2. Comune tel. 0122 39161

Links:

https://www.comune.meanadisusa.to.it/

Fonti:

Fotografia in alto tratta nel 2014 dal sito, www.sancostanzoalmonte.it, non più esistente nel 2020; le altre dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

3/10/2006 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Màttie (TO) : Castello di Menolzio e ruderi della Torre della Giustizia

Storia del sito:

L’attuale Màttie è probabilmente quella Ametegis, citata dal cronista merovingio Fredegario nel VII secolo. E si tratterebbe, dunque, di una delle rare località valsusine citate in un documento antecedente al testamento di Abbone, che nell’VIII secolo fonda l’abbazia della Novalesa. Ametegis viene poi ancora citata nell’atto di fondazione dell’abbazia di San Giusto a Susa nel 1029 e nel diploma del vescovo di Torino Cuniberto, che pone la eccelsia de Maticis sotto la giurisdizione della Pieve di Santa Maria Maggiore di Susa.

CASTELLO DI MENOLZIO

È posto nel territorio della borgata di Menolzio, l’antica Villa Menosii, su un’altura non lontano dalla cappella di Santa Margherita. Il Castello, o Casaforte, fu costruito nel XIII secolo, probabilmente dalla famiglia Farguili, investita di una parte del territorio di Mattie dall’abbazia di San Giusto di Susa. Più che di un vero e proprio Castello, si trattò di una torre recintata.

Nel 1291 il “castrum situm in Menonibus Mathiarum prope ecclesiam Sanctae Margarite” passò nelle mani dei Bartolomei, dietro il pagamento di 310 lire segusine, e nel secolo XIV a questi subentrò la famiglia Barrali, che a poca distanza costruì la “turris Barralium”, oggi conosciuta come Torre della Giustizia. Il castello nel 1779 passò in mano alla famiglia degli Agnes Des Geneyes; in seguito entrò in possesso alla famiglia Ainardi e ora è di proprietà degli Antonielli d’Oulx.

TORRE DELLA GIUSTIZIA

Nel secolo XIV i Barrali, proprietari del castello di Mattie, costruirono un altro edificio fortificato sulla destra del Rio Corrente (il rio che passa per la Borgata di Menolzio) in posizione panoramica e a poche centinaia di metri dal Castello. Questo edificio, denominato in origine “turris Barralium”, non risulta avere una grande storia; infatti nel 1641 era già in rovina e venne soprannominato Torre o castellazzo. Oggi i ruderi sono conosciuti come Torre della Giustizia, toponimo “romantico” e quindi non proveniente da tradizioni locali consolidate. Nel dialetto locale invece tale luogo è indicato giustamente come “regione del Chatlar” ovvero castellazzo.

Descrizione del sito:

Il CASTELLO presenta una torre quadrata con la corona quasi intatta di merli guelfi ed eleganti monofore solo in parte murate, gli stemmi gentilizi e vescovili. Il Castello gode di una splendida veduta, immerso in un paesaggio colmo di vigneti e frutteti di un tempo.

TORRE DELLA GIUSTIZIA: sono rimasti pochi ruderi.

Informazioni:

Il castello e i ruderi della torre si trovano in borgata Menòlzio, verso Meana. Info Comune, tel. 0122 38124

http://www.comune.mattie.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/

Bibliografia:

E. PATRIE, L. PATRIA, Castelli e Fortezze della Valle di Susa, ed. Museo Nazionale della Montagna – 1983

A. GILIBERT VOLTERRANI, A. GILIBERT, ValSusa com’era, Ed. Delphinus – 1977

Fonti:

Fotografia in alto da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casaforte_di_Menolzio_presso_Mattie.jpg

Data compilazione scheda:

4/10/2006 – aggiorn. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Màttie (TO) : Cappella di Santa Margherita e campanile della chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano

Storia e descrizione del sito:

CAPPELLA DI SANTA MARGHERITA. Sorge nelle vicinanze del Castello di Menolzio (vedi scheda). La piccola chiesa è certamente molto antica. La prima notizia trovata su di essa è riportata in un testamento risalente al 24 agosto 1250.

Situata in una posizione dominante su un piccolo promontorio, la sua facciata è rivolta a ponente su un piccolo sagrato delimitato da un muretto di cinta che a nord strapiomba su di un ripido pendio, mentre a sud si innesta a ruderi di antiche costruzioni, resti di opere di difesa. L’insieme dà l’impressione di un cortile d’armi e che la chiesa sia l’ampliamento della cappella di un antico complesso fortificato. La chiesa di Santa Margherita fu la cappella della frazione Menolzio, da cui dista circa 500 m, fino alla costruzione della cappella della Madonna delle Grazie, nel centro della borgata (fine XVIII sec.).

CHIESA DEI SS. CORNELIO E CIPRIANO. La chiesa è di origine romanica, ma ampliata e rimaneggiata nei secoli XVII e XVIII. Dell’originario nucleo romanico rimane l’esile CAMPANILE del X-XI secolo. All’interno della chiesa una pregevole ancona lignea di scuola valsesiana. Per approfondire e per le fotografie vedi sito n°1.

Informazioni:

La Cappella di S. Margherita si trova su un piccolo promontorio poco distante in direzione Nord dall’abitato di Menolzio. (vedi scheda Castello di Menolzio). Vi si accede, a piedi, percorrendo la strada sterrata che, aggirando a nord Menolzio, collega il ponte sul Rio Corrente con il pilone votivo sulla strada per il Castello e per Susa.

La Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano è la parrocchiale di Màttie, posta tra il capoluogo e la frazione Giordani. Comune tel. 0122 38124 o Parrocchia 0122 38100

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/8416/Cappella+di+Santa+Margherita

Bibliografia:

E. PATRIA (a cura di), Mattie: La parrocchia – Il patouà – Le pergamene. COLLANA Quaderni di Storia Valsusina, VOLUME IV, 1980

Fonti:

Fotografie dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

7/10/2006 – aggiornam. giugno 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese

Gravere (TO) : Certosa di Madonna della Losa

Storia del sito:

Il toponimo LOSA rimanda ai significati di carattere megalitico: forse in quella località, in epoca assai remota, fu eretta un’imponente lastra di pietra per consacrare il sito al culto della divinità; è probabile che i Romani abbiano poi costruito un tempietto in seguito trasformato in luogo di culto cristiano.

Secondo la tradizione i benedettini della Novalesa fin dal IX secolo vi costruirono una Cappella dedicandola alla Madonna, chiamata da allora in poi “Madonna della Losa”, svolgendo vita monastica di lavoro e preghiera. I benedettini dimorarono alla Losa per quasi 156 anni, poi l’abbandonarono a causa dalle invasioni dei saraceni. Verso il 1000 la montagna della Losa e la Cappella vennero incamerate nei feudi della Marchesa Adelaide, che la donò alla cattedrale di San Giovanni Battista di Torino; poi, verso il 1189, un gruppo di certosini, fuggiti dalla Francia a causa delle persecuzioni religiose, si stabilirono alla Losa e vi fondarono il loro convento.

I documenti attestano nel 1189 una donazione di Tommaso I di Savoia Moriana ad un gruppo di monaci della chiesa di Santa Maria in località Losa; nel 1191 un’altra donazione di Tommaso I specifica che i monaci sono certosini. Trascorsi pochi anni dalla fondazione, in quel luogo lontano dalla città e apparentemente dotato di sufficiente tranquillità, iniziarono a manifestarsi alcune difficoltà: nel 1197 i certosini lamentarono infatti l’eccessiva irrequietezza dei laici, riferendosi probabilmente agli abitanti della città di Susa o a quelli delle borgate vicine alla Losa, i quali avrebbero disturbato i monaci dalle loro attività contemplative. Per le frequenti irruzioni e i saccheggi ai quali era esposto il luogo, i Certosini, dopo pochi anni, s’allontanarono dalla Losa e si trasferirono (1202) nella certosa di Montebenedetto sopra Villarfocchiardo e poi a Banda. (Vedi schede)

La prima citazione della chiesa della Losa, intitolata a Beate Marie de Pietate risale al 1432, probabilmente dovuta alla presenza dell’ancona della Vergine addolorata. Nel 1609 nacque la parrocchia di Gravere e la chiesa della Losa venne contesa tra graveresi e segusini. Nel 1642 la Losa fu infeudata al conte Cauda di Caselette e al Marchese Ripa; nel 1665 i feudatari cedettero i diritti sulla Losa alla comunità di Gravere in cambio di un tributo annuo che fu pagato sino al 1833.

Gli affreschi all’interno della chiesa risalgono al XIV secolo; furono restaurati negli anni 1970, ma l’edificio necessita di lavori per eliminare infiltrazioni, consolidare il campanile, ripulire gli affreschi.

Descrizione del sito:

La cappella si può datare alla metà del secolo IX, per il tipo di muratura, di campanile, di pianta della chiesa, che sono simili alle cappelle della Novalesa. L’edificio primitivo venne ampliato nel corso dei secoli; il campanile a pianta quadrata, piuttosto basso, presenta quattro bifore chiuse già anticamente e la cella campanaria con grandi monofore che sembrano il risultato di una antica manomissione.

Gli AFFRESCHI della seconda metà del 1300 con il ciclo degli apostoli, che solitamente veniva dipinto nell’abside, qui sono stati eseguiti sulla volta, sfruttando la sua forma a carena. A causa di infiltrazioni di acqua, furono ridipinti alcuni apostoli e aggiunti un santo vescovo ed un santo benedettino (forse san Basilio e san Benedetto), probabilmente nella seconda metà del 1600.

Dall’antica Certosa proviene un raro e complesso altarolo ligneo (realizzato secondo la tipologia del vesperbild, altare a baldacchino) ricondotto a uno scultore della Germania meridionale della prima metà del XV secolo, ora conservato presso il Museo Diocesano di Arte Sacra a Susa. Misura (m 1,50 x 0,80 circa); presenta due sportelli dipinti con scene della Passione (a sinistra Cena, Lavanda dei piedi e Cattura di Gesù; a destra Gesù davanti a Pilato, Incoronazione di spine e Flagellazione). Nel pannello centrale sono inserite sculture rappresentanti la Vergine addolorata seduta e circondata da gruppi di piccoli personaggi che raffigurano momenti diversi della passione, crocifissione, deposizione nel sepolcro. In alto la crocifissione con due angeli i due ladroni, san Giovanni e la Maddalena; più in basso la Chiesa che raccoglie il sangue che zampilla dal costato del Cristo, dall’altro lato la Sinagoga con occhi bendati e in mano la antica legge (iconografia tipica della statuaria gotica francese e renana del XIII e XIV secolo), poi le statue di Longino, di un pretoriano e di due soldati con armature dell’inizio del 1400. Al di sotto della Vergine, il Cristo giacente sul sepolcro, circondato da due angeli e sullo sfondo le tre Marie.

Informazioni:

Sopra Gravere, sulla strada provinciale per il Pian del Frais. Comune tel. 0122622912

Links:

https://www.comune.gravere.to.it

https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/gravere/certosa-di-madonna-della-losa

http://www.borgo-italia.it/gli_speciali/la_losa.php

Bibliografia:

La Certosa di Madonna della Losa, a cura del Centro Culturale Diocesano di Susa e della Comunità Montana Alta Valle di Susa, Susa (TO), 2002

Fonti:

Fotografia in alto dal sito vallesusa-tesori; foto in basso da http://www.borgo-italia.it/gli_speciali/la_losa.php

Data compilazione scheda:

07/04/2006 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Giaveno (TO) : Torri

Storia del sito:

Nel Medioevo il borgo di “Gavensis” è citato in due documenti: uno del 1001, in cui l’imperatore Ottone III lo comprende tra i beni feudali del marchese Olderico Manfredi I e un diploma del 1031, nel quale si accenna a una chiesa di San Martino spettante ai monaci del convento torinese di San Solutore. Il 22 giugno 1103 il conte Umberto II di Savoia donò il territorio di Giaveno all’abbazia di San Michele della Chiusa. Federico Barbarossa, il 26 gennaio 1195, lo tolse all’Abbazia per donarlo a Carlo I, vescovo di Torino. Giaveno ritornò agli abati di San Michele con una donazione del conte di Savoia Tommaso I in data 21 febbraio 1209, i quali provvidero a fortificare la piazza con una robusta cinta muraria ed a costruirvi un castello.

Già nei documenti del XIII secolo si accenna all’esistenza di un castello nella parte più elevata del borgo; successivamente, nel 1347, l’Abate Rodolfo di Mombello decise “villam iavenni murare”, con mura alte due trabucchi (circa 6 metri), intervallate da cinque torri circolari. Il perimetro della “Cittadella Abbaziale” è ancora oggi ben leggibile.

Con Amedeo VI, il Conte Verde, la dinastia sabauda ottenne dalla Santa Sede la soppressione degli abati di San Michele e la trasformazione dell’abbazia in una commenda (1379), cioè in un’istituzione religiosa assegnata in qualità di feudo a un ecclesiastico ben visto dalla corte sabauda, con tutti i redditi che essa produceva. I Savoia divennero i veri signori della Sacra, della quale nominavano gli abati commendatari.

Descrizione del sito:

Dell’antico maniero non rimane più nulla, mentre della cinta muraria sono sopravvissute TRE TORRI ancora ben conservate, benché siano state modificate nel corso dei secoli. A pianta circolare, presentano alla sommità una fascia decorativa ad archetti. Nei secoli vi sono state aperte varie finestre.

Nel centro storico, accanto alla chiesa della Sala, vi è il Palazzo degli Albezi (di proprietà privata) che fu fatto costruire da questa famiglia intorno al secolo XIII.

LOCALITA’ VILLA

La Torre quadrata detta TORRE GAROLA fa parte delle fortificazioni in pietra tipiche del Medioevo. Nel XVII secolo è stata probabilmente ristrutturata ed annessa ad un grande palazzo appartenente ad una famiglia nobile.

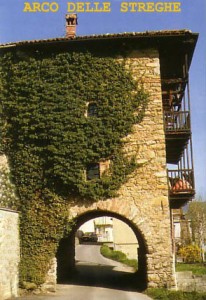

BORGATA VILLARD

Per entrare nel centro abitato di questa borgata di Giaveno bisogna passare sotto un portico, sopra il quale si innalza una torre del 1300 detta TORRE DELLE STREGHE. Vi sono varie leggende che hanno originato questa denominazione.

Informazioni:

In Via Roma è possibile osservare tre torri inglobate in edifici del centro storico. Le altre torri si trovano nelle borgate. Info Comune tel. 011 9326400

Links:

https://www.comune.giaveno.to.it/cultura-e-storia/storia/

Bibliografia:

Bevilacqua E.; Minola M., Giaveno e la sua valle, Edizioni Susa Libri, Susa TO, 2001

Fonti:

Notizie e fotografie tratte nel 2008 dai siti del Comune e da www.ingiaveno.com, che nel 2014 risulta non più esistente.

Data compilazione scheda:

10/02/2008 – aggiornam. giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Giaglione (TO) : Castello superiore, Casaforte di Menate, resti medievali

Storia del sito:

Giaglione ebbe importanza fin dall’età romana e infatti la strada romana nel tratto Giaglione-La Maddalena non ha quasi subito varianti nel corso dei secoli: conserva in alcuni tratti il selciato ed è di larghezza uniforme di m 2,50.

Giaglione è citata tra le terre donate da Abbone, governatore delle valli di Susa e Moriana, per la fondazione dell’abbazia della Novalesa nel 739; entrò a far parte poi dei beni posseduti dal priorato di Santa Maria Maggiore di Susa. Nel XIII secolo l’abbazia cominciò a disperdere il proprio patrimonio che venne ceduto in feudo a nobili famiglie fedeli ai Savoia, per esempio agli Aschieri di Susa. Nel 1254 Giaglione conquistò, primo comune nella valle, le franchigie che garantivano una buona indipendenza amministrativa pur rimanendo sotto la sudditanza feudale.

Il feudalesimo di dominazione sabauda lascia diverse tracce sul territorio, in particolare il CASTELLO SUPERIORE che venne eretto nel 1230 da Amedeo ASCHIERI de JALLIONO, ma le prime notizie sicure sono nei documenti di investitura di Antonietto e Micheletto del 1345. A quel tempo la costruzione era poco più di una casaforte, ma la sua posizione strategica sulla viabilità dell’epoca era molto importante; infatti il maniero controllava tutta la comba di Susa, la Val Cenischia, il confine con il Delfinato e le mulattiere per il Piccolo Moncenisio e la Gran Croce. Nel 1400 il Castello venne ampliato con nuove costruzioni: attorno ad un mastio centrale alto più di quindici metri vi erano diversi cortili, stalle, cantine, magazzini ed un forno. Gaspardo Aschieri vide distrutto il suo castello nel 1537 ad opera delle armate francesi del Montmorençi, al quale aveva impedito il raggiungimento di Susa distruggendo le strade. Il figlio Lorenzo Aschieri si preoccupò di realizzarsi delle vie di fuga: per parecchi anni fece scavare all’interno del maniero gallerie per centinaia di metri, impoverendo le sue già precarie risorse. Con suo figlio, Emanuele Filiberto, che non soggiornò mai nel castello, si estinse il ramo dei De Jalliono (1620).

Il Delfinato includeva la Valle di Susa fino a Chiomonte, Giaglione era quindi sul confine e la necessità dello stato Sabaudo per la difesa delle strade portò alla costruzione delle barricate di Clarea con la torre di Pilat. Tale sbarramento, aiutato dalla morfologia del terreno, fu sempre legato alla vita del Castello Superiore.

La CASAFORTE DI MENATE: La denominazione di “castrum vetus” nei dati di archivio dimostra l’esistenza, da tempi remoti, di un castello di guardia a una delle prime vie per le Gallie. Abbandonato per secoli, fu recuperato nel 1223 dalla famiglia degli Auruzi. Spodestati gli Auruzi per amicizia con il Delfino, il castello passò agli Aschieri de Jalliono. Con l’estinzione degli Aschieri, il castello venne assegnato alla famiglia Ripa.

Descrizione del sito:

IL CASTELLO SUPERIORE. Le vicende belliche del periodo e l’utilizzo di ogni materiale possibile delle sue rovine da parte dei borghigiani hanno lasciato scarsi resti irregolari del terreno e poche rovine fuori di terra, che indicano il sito di uno dei più antichi e potenti castelli della Valle di Susa.

LA CASAFORTE DI MENATE è l’unica restaurata ed ancora visibile. È ora di proprietà privata, isolata, in posizione dominante e di notevole interesse per la zona circostante sulle gorge della Dora.

La famiglia Bermondi di Embrun (1290) possedeva una CASAFORTE situata presso la frazione Poisato, e della quale si notano solo alcuni ruderi nella borgata di San Giuseppe.

Altre costruzioni feudali sono inglobate nell’abitato, la CASA DEI BERMONDI e la TORRE DI MICHELETTO nella borgata di San Giuseppe (Poueizat). La CASA DEL LAVORIO conserva una bella finestra monofora: è di proprietà privata ed in via di ristrutturazione.

La CASA DELLA ROCCIA situata su due massi erratici sovrastanti una sorgente è situata nella frazione Sant’Antonio (Vilò).

Infine la CASA DI MARIA BONA pregevole per la loggia affacciata sul cortile in frazione San Giuseppe (Poueizat).

Informazioni:

I ruderi sono visibili al di sopra della frazione di S. Andrea (Clo). Gli altri edifici sono sparsi nel territorio del Comune. Info: Comune tel. 0122 622386; email: info@comune.giaglione.to.it

Links:

https://www.comune.giaglione.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere

https://www.ilcastellodigiaglione.it/

http://www.mondimedievali.net/castelli/Piemonte/torino/giaglione.htm

Fonti:

Notizie tratte dai siti sopra indicati. Fotografia dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

26/10/2006 – aggiornam.giugno 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese