Provincia di Cuneo

Castelletto Stura (CN) : Cappella di San Bernardo

Storia del sito:

La costruzione della cappella dedicata a San Bernardo da Mentone risale al XV secolo e contiene pregevoli AFFRESCHI di Giovanni Mazzucco. L’opera è nata dall’attività della Confraternita di Santa Croce, diventata poi di San Sebastiano, attiva fin dal Quattrocento a Castelletto Stura. La cappella è stata restaurata nei primi anni del XXI secolo.

Descrizione del sito:

La pianta della chiesetta è rettagolare, tetto e facciata sono a capanna. Affrescata da Giovanni Mazzucco che compì l’opera il 5 luglio 1483 (o 1488). Al centro sopra l’altare la Vergine con il Bambino, alla destra san Bernardo d’Aosta (o di Mentone), san Bartolomeo e sant’Antonio abate; a sinistra san Bernardo da Chiaravalle, san Gerolamo e san Francesco. Sulle vele della volta le Storie della passione di Cristo: il tradimento di Giuda, l’andata al calvario, la Crocifissione, la Risurrezione e discesa al limbo. Nella parete a destra è raffigurato l’Inferno con la sottostante Cavalcata dei vizi. Nella parete a sinistra la rappresentazjone del Paradiso con l’incoronazione della Vergine e più in basso le Opere di misericordia.

All’esterno, riscoperti sotto uno strato di intonaco, sono tornati visibili una serie di santi, tra cui san Bernardo in trono, e nel sottarco i profeti Abacuc e Isaia.

Informazioni:

Lungo la strada per Morozzo, cappella cimiteriale. Comune tel. 0171 791115

Links:

http://www.comune.castellettostura.cn.it/

Bibliografia:

GALANTE GARRONE G.; MARINO L.; QUASIMODO F., Il restauro della Cappella di San Bernardo a Castelletto Stura, ED Agami, Cuneo 2007

PEROTTI M., Cinque secoli di pittura nel Piemonte cispadano antico: prolegomeni per una storia dell’arte in provincia di Cuneo, L’arciere, Cuneo 1981

TERREMATTE P.,Tesori del gotico: la pittura sacra nel Cuneese, 1400-1500, L’arciere, Cuneo 2003

Fonti:

Fotografie da Wikimedia (sito indicato sopra al n°2)

Data compilazione scheda:

3 dicembre 2012 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Castellar (CN) : Cappella di San Ponzio

Storia del sito:

La cappella campestre di San Ponzio (XIII sec.) sorge in un’area cimiteriale che faceva parte di una “grangia” dell’Abbazia di Staffarda donata da Enrico di Brondello (Atto del 9 dicembre 1138). In origine la cappella era dedicata a San Sebastiano (la maggior parte degli affreschi presenti all’interno si riferiscono infatti proprio a questo martire), mentre la denominazione “San Ponzio” spettava alla chiesa posta nel centro del paese di Castellar, poi distrutta nel 1725 per volontà dei conti Baldassarre e Tommaso di Castellar per lasciare il posto all’attuale Parrocchiale.

San Ponzio, secondo la tradizione si convertì al cristianesimo e fu perseguitato al tempo di Valeriano; soldato della legione tebea, giunse alle pendici delle Alpi Marittime, poi a Cimiez dove, non volendo sacrificare agli idoli, fu decapitato.

Descrizione del sito:

Esterno: l’edificio in muratura di pietra si presenta con un tetto in coppi a doppio spiovente. La parte più antica è l’abside. La navata, forse a due campate, rappresenta un’aggiunta successiva; una di queste campate è stata abbattuta ed al suo posto oggi appare il grazioso portico su pilastri quadrati. Il livello del terreno e del pavimento era inferiore rispetto all’attuale.

Interno: nel presbiterio ci sono gli affreschi di Pietro da Saluzzo, della famiglia dei Pocapaglia. La bottega di Pietro, ispirata al sognante gotico internazionale in versione lombarda, fu attiva dal 1438 al 1480: gli affreschi di san Ponzio precedono quelli della cappella Costanzia nell’abbazia di Villar San Costanzo datati 1469. Morbido nei tratti, espressivo nelle figure dai gesti controllati, realizza scene dal tono pacato con un tocco di eleganza cortese nei drappeggi dei panni. Nei riquadri di sinistra si vedono:

· la Madonna in trono con il committente inginocchiato;

· santa Caterina, santa Lucia protettrice della vista, santa Apollonia invocata contro il mal di denti;

· l’adorazione dei Magi;

· il martirio di San Ponzio

Nei riquadri di destra:

· scene della vita di san Sebastiano (il dialogo con Diocleziano, il martirio con le frecce, la decapitazione, infine la glorificazione);

Nell’abside con volta a botte:

· la SS. Trinità con, a lato, san Costanzo (?) e san Sebastiano.

Nella parete sinistra, di altra bottega, è l’affresco con san Giorgio che uccide il drago, riportato alla luce nel corso del restauro del 1968.

Informazioni:

Sorge a 1 Km dal centro abitato. Comune tel. 0175 76121

Links:

http://www.comune.castellar.cn.it/archivio/pagine/Cenni_storici.asp

http://peintures.murales.free.fr/fresques/Italie/Piemont/Valle_Po/Castellar/sanPozio.htm (fotografie affreschi)

Bibliografia:

Scheda illustrativa predisposta da Le Terre del Marchesato – Ente Turismo del Saluzzese e delle Valli Maira, Po-Bronda-Infernotto e Varaita; testo a cura di Chiara Bonelli; consultata nel 2002.

Fonti:

Fotografia in alto da www.saluzzo.org; foto 2 dal sito del Comune e foto 3 da http://peintures.murales.free.fr, siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

11 novembre 2002 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Casteldelfino (CN) : Ruderi del Castello e Chiesa di Sant’Eusebio

Storia del sito:

Casteldelfino fu abitato fin dall’antichità ed è noto a partire dal X secolo con il nome di “Villa Sancti Eusebii”. Appartenne al Marchesato di Saluzzo , poi fece parte degli “Escartons” del Delfinato e, dopo il 1349 con tutto lo stato delfinale, passò al regno di Francia. Casteldelfino era la capitale della Castellata (o “Ciastelado”) che comprendeva anche i territori di Pontechianale e Bellino. L’alta Valle Varaita fu da sempre terra di confine, di grande importanza militare e commerciale per il controllo delle storiche vie di collegamento con le terre d’oltralpe, in particolare, quella denominata “chemin royal” con riferimento al lungo periodo di dipendenza dal Delfinato, con cui però poteva comunicare solo nella stagione estiva a causa dell’invalicabilità del colle durante l’inverno.

Il Delfino Umberto II nel 1336 fece erigere un castello sul colle che dominava il borgo. Nel 1391 una frana distrusse l’abitato risparmiando solo la Chiesa di Sant’Eusebio, tuttora esistente. Gli abitanti cercarono rifugio nella parte più elevata e così si formò l’attuale paese che prese il nome dal “Castrum Delphini”e fu coinvolto nelle aspre guerre di religione della seconda metà del Cinquecento, venne occupato dai Savoia per passare poi di nuovo alla Francia. La dominazione sabauda divenne definitiva nel 1713 in seguito al trattato di Utrecht.

Si hanno precise notizie sulle caratteristiche del CASTELLO grazie al resoconto contabile redatto da Raimondo Chabert, presentato alla Camera Delfinale nel settembre del 1336 e oggi conservato presso gli Archivi dell’Isère a Grenoble. Del castello rimane traccia dell’edificio preminente, definito “palacium”, che in origine era alto 23 metri e venne descritto così: “Al primo piano vi è una cucina con corpo di guardia ed armeria. Il secondo piano è formato da un’ unica vastissima sala-dormitorio illuminata da ben 16 finestre, quattro per lato. Al terzo piano, il solaio. Tutto attorno al castellaccio, di forma quadrata, c’è un cortile recintato da mura che poggiano su paurosi strapiombi. Un ponte levatoio pone in comunicazione il palazzo con un’altra costruzione che sorge su un piccolo sperone roccioso, è un torrione che sovrasta il castello, posto di osservazione ed estrema difesa della guarnigione.” Nella relazione è detto che il “Castrum super villam Sancti Eusebii” verra’ chiamato “ Castrum Dalphini”.

Il castello venne distrutto nel 1690 dalle truppe del duca di Savoia Vittorio Amedeo II.

Descrizione del sito:

Del CASTELLO rimangono solo ruderi: sul lato meridionale permane una finestra intagliata nella pietra, con un motivo trilobo di coronamento. Rimangono tracce anche del recinto a fianco del palazzo dove in origine si trovavano appartamenti di servizio (forno, latrina, cisterna).

La prima parrocchia di Casteldelfino è stata la CHIESETTA DI SANT’EUSEBIO (da cui il nome “Villa Sancti Eusebii”); edificata tra i secoli XI e XV, di stile romanico, presenta un piccolo campanile a vela traforato e un portale in pietra ad arco architravato.

Il rischio di crollo dell’edificio, evitato per oltre un decennio da puntellamenti eseguiti nel 1985, è stato scongiurato a partire dal 1998 sino al 2004, quando sono stati eseguiti una serie di interventi di consolidamento, risanamento, recupero e restauro architettonico dell’edificio che ne hanno permesso una rinnovata fruibilità come Centro Documentazione sulla religiosità popolare.

Informazioni:

Le rovine si trovano sul poggio che domina il paese.

La chiesetta sorge a sud-ovest dell’abitato. Comune tel. 0175 95126

Links:

http://www.ghironda.com/vvaraita/rubriche/rucastel.htm

http://www.comune.casteldelfino.cn.it

Fotografie nel sito: www.architettisavigliano.it

Bibliografia:

ALLAIS C., Storia dell’alta valle Varaita, la Castellata (reprint 1891), ediz. Atesa, Malalbergo BO, 1987

Fonti:

Fotografia in alto tratta nel 2014 dal sito, non più attivo nel 2020,www.vallevaraita.cn.it; foto n°2 da www.ghironda.com e foto n° 3 da http://www.vallipo.cn.it.

Data compilazione scheda:

22/02/2008 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Casteldelfino (CN) : Parrocchiale di Santa Margherita

Storia del sito:

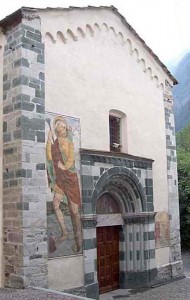

La Parrocchiale di Santa Margherita è un cospicuo edificio romanico-gotico (XV secolo) che domina il paese con l’alto campanile costruito nel 1690. L’edifico è stato di recente restaurato.

Descrizione del sito:

La chiesa presenta un bel portale, in pietra verde e marmo bianco, con pregevoli sculture dagli stilemi tipici occitani, arricchito da capitelli scolpiti con vari simboli e teste di uomini e animali. Ai suoi lati è stato restaurato un grande san Cristoforo e un affresco raffigurante santa Lucia e santa Chiara, attribuito a Tommaso Biazaci. Dello stesso autore è stato recentemente recuperato, all’interno della chiesa, un importante ciclo pittorico, datato 1504, forse l’ultima opera del pittore. Il fonte battesimale, con gli stemmi araldici di Francia e Delfinato, è datato 1483 e attribuito agli Zabreri di Pagliero di San Damiano Macra.

Sulla via principale di Casteldelfino si affacciano molti edifici di impronta medievale, con architravi decorati. Il luogo più caratteristico, e meglio conservato, è la piazzetta con la cinquecentesca fontana del Truei. L’acqua sgorga da una animalesca figura in pietra verde, con cui contrasta il soprastante bassorilievo in marmo bianco con l’immagine della Madonna e, ancora, il ricorrente motivo del delfino e dei gigli di Francia. Sul fronte meridionale dell’abitato spicca l’ampia loggia ad archi di Casa Ronchail, abitazione signorile tardo quattrocentesca.

Informazioni:

Parrocchia tel. 0175 95112 oppure 0175 977800

Links:

http://turistingamba.blogspot.it/2014/07/valle-varaita-cn.html

http://www.comune.casteldelfino.cn.it/

Fotografie della chiesa e degli affreschi nella pagina QUI

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/58737/Chiesa+di+Santa+Margherita

Fonti:

Fotografia in alto da archivio; n°2 da http://www.bedandbreakfastmonviso.com/val%20varaita/vedere.casteldelfino.html; n° 3 da http://www.ghironda.com/vvaraita/comuni/caste.htm, le altre dai siti sopra citati.

Data compilazione scheda:

22/02/2008 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Carrù (CN) : Chiesa di San Pietro in Grado

Storia del sito:

L’origine e il nome di Carrù non sono documentati, ma anticamente il territorio fu abitato da una popolazione celtica, i Liguri Bagienni, dalla cui lingua si potrebbe risalire al significato di “fortezza avanzata”. Diplomi Imperiali e Bolle Papali dei secoli XIº e XIIº documentano la presenza, nel territorio carrucese, di un edificio di culto cristiano dedicato a San Pietro Apostolo. La Chiesa di S. Pietro rivestiva il ruolo di principale luogo di culto del circostante territorio. Citata come “pieve” in un diploma di Enrico II del 1041, venne confermata nel 1153. Nel XIII secolo, all’interno della villa fortificata carrucese, cresciuta in prossimità del Castello, viene eretta la Chiesa di Santa Maria sull’attuale sito parrocchiale. Perso il titolo di pieve, la chiesa di S. Pietro in Gradu, o Grado, risultò soggetta alla chiesa di Ferrania (affidata ai canonici regolari di S. Agostino) della circoscrizione plebana di Millesimo (SV) (bolla di Innocenzo IV del 27 settembre 1245), con titolo di priorato (Conterno 1989). Nel 1345 è però della diocesi di Asti, come esente da plebatus. Sempre nel 1345 è attestata la presenza di una chiesa «Sanctae Margarite de Carruco» (Santa Margherita alla Priosa), priorato alle dipendenze dell’abbazia di Sant’Anastasio di Asti. Nel 1575 fu aggregata al seminario di Mondovì, passata al patronato dei Signori Costa della Trinità sino agli inizi del Novecento. Poi iniziò il lento decadimento dell’edificio.

Descrizione del sito:

La chiesa aveva in origine pianta basilicale a tre navate con tre absidi rotonde ed era preceduta da un atrio aperto. Le navate erano divise da rustici pilastri e arcate in mattoni, quella centrale era più alta; il tetto in capriate a vista. Le murature erano costituite da ciottoli, arenaria di spacco, mattoni, spesso di recupero, ed erano a vista sia all’esterno che all’interno con tratti a spina di pesce. Della struttura originaria sono rimaste la navata centrale, che è l’attuale chiesa, la parte terminale della navata sinistra con la sua abside, che funge oggi da sacrestia; della navata destra è rimasto il solo cilindro con catino absidale.

La chiesa aveva in origine pianta basilicale a tre navate con tre absidi rotonde ed era preceduta da un atrio aperto. Le navate erano divise da rustici pilastri e arcate in mattoni, quella centrale era più alta; il tetto in capriate a vista. Le murature erano costituite da ciottoli, arenaria di spacco, mattoni, spesso di recupero, ed erano a vista sia all’esterno che all’interno con tratti a spina di pesce. Della struttura originaria sono rimaste la navata centrale, che è l’attuale chiesa, la parte terminale della navata sinistra con la sua abside, che funge oggi da sacrestia; della navata destra è rimasto il solo cilindro con catino absidale.

La facciata a capanna ha archetti pensili salienti sul profilo del tetto, fatti di mattoncini molto irregolari; altri tre archetti più curati fanno cornice orizzontale alla destra dell’arco centrale. L’interno ha subito modifiche nei secoli, e si presenta intonacato senza decorazione pittorica.

Descrizione dei ritrovamenti:

La lapide più antica fu rinvenuta presso la chiesa di San Pietro in Grado e si riferisce probabilmente alla vittoria dei Romani sui Liguri Statielli della tribù Camilla (anno di Roma 630), riportando l’iscrizione “Marco Fulvio sciolse volentieri e meritatamente il suo voto agli Dei Mani” (ignota la collocazione odierna della lapide).

Una piccola necropoli fu scoperta nel 1870 in località Abatina dagli operai che costruirono la ferrovia Bra-Savona (alcuni reperti si trovano presso il Museo Archeologico di Torino).

Informazioni:

L’edificio si trova lungo la strada verso Clavesana, a est, all’interno del complesso novecentesco di “Villa San Pietro”. Comune tel. 0173 757711

Links:

http://www.comune.carru.cn.it

http://www.turismoincarru.it/ita/turismo/sanpietro.asp

Bibliografia:

Bertone L., Arte nel Monregalese, L’Artistica editrice, Savigliano CN, 2002

Conterno G., Pievi e chiese tra Tanaro e Stura nel 1388 in “La diocesi di Mondovì. Le ragioni di una storia” – Miscellanea, Diocesi di Mondovì CN, 1989

Vedi: storia_di_Carrù

Fonti:

Fotografia in alto dal sito indicato al n° 2.

Data compilazione scheda:

03/01/2009 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Caraglio (CN) : reperti romani e medievali

Storia e descrizione dei siti:

In località San Lorenzo a sud-est dell’attuale abitato furono rinvenuti nel 1976 resti archeologici che vengono attribuiti alla città romana Forum Germa(…) . Il nome si trova parzialmente su un’iscrizione pubblica dedicata a Costantino e rinvenuta nel 1974: probabilmente la parola era Germanorum per la possibile presenza di tali comunità.

Posta all’imbocco della valli Maira e Grana, sulla strada che attraversava l’agro di Augusta Bagiennorum, in una zona importante nell’ambito della viabilità romana diretta verso le Gallie, presumibilmente aveva carattere rurale ed era un centro di smistamento delle merci. Abbondanti ritrovamenti archeologici confermano che fu sede di un consistente insediamento romano. Si sa poco della sua organizzazione edilizia: sono stati trovati i resti di una grande costruzione del I –II sec- d.C. la cui funzione è incerta perché comprende portici rivolti verso uno spazio centrale aperto.

Nei pressi della chiesa di San Lorenzo è stato ritrovato un complesso termale con strutture in ciottoli fluviali utilizzato dal I al III secolo, con il calidarium e il tepidarium e un terzo ambiente che forse era il frigidarium. Intorno alla chiesa sepolture a incinerazione con corredi dell’età tardo imperiale e longobarda. Le terme furono successivamente sostituite da un edificio frequentato nel IV secolo.

I resti della centuriazione sono riconoscibili nella pianura tra Suniglia, Tarantasca e San Lorenzo. Sembra che la città medievale, denominata “Cadralius”, derivi dal diminutivo latino “Quadratulus”, riferito proprio alla centuriazione romana.

In seguito non ci sono notizie certe fino al secolo XI , quando Caraglio fu oggetto di donazione tra poteri civili ad ecclesiastici. Fino al 1244 restò sottoposta ai marchesi di Saluzzo. Si susseguirono diversi Signori fino a che nel 1385 passò sotto il dominio dei Savoia.

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

La prima attestazione risale al 1270, ma la sua fondazione é sicuramente più antica.

L’originaria struttura romanica é solo parzialmente conservata a causa dei numerosi lavori di ristrutturazione subiti nel corso dei secoli. Il campanile cuspidato risale al XIV secolo

L’interno é ricco di pregevoli opere d’arte: nella cappella al fondo della navata sinistra, affreschi quattrocenteschi di Tommaso e Matteo Biasacci, con scene rare come Sant’Orsola e le 11.000 vergini e un sarcofago gotico, opera degli Zabreri di Pagliero.

L’ EX-CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO ha la facciata barocca che nasconde l’origine e la struttura romanica. Le modifiche apportate nel Seicento hanno causato la perdita degli affreschi del XII secolo, ora visibili solamente nelle fascia compresa tra la volta barocca e il tetto; la chiesa conserva il campanile romanico del XIII secolo a sei piani con cornici di archetti.

Nel centro storico, CASA BIMA presenta una bella finestra tardo-gotica in cotto.

Rimangono resti dell’antica CINTA MURARIA e, sul vicino colle, nel 1849 fu edificato il Santuario della Madonna del Castello sui resti della fortezza del secolo XI, sotto il quale è stata trovata una cappella con affreschi del XV secolo raffiguranti scene della vita di Maria.

Informazioni:

Comune tel. 0171 617711

Links:

http://www.comune.caraglio.cn.it

http://www.ghironda.com/valgrana/comuni/carag.htm

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1988_num_100_1_1586

Bibliografia:

Molli Boffa G., Ritrovamenti archeologici a Caraglio (CN): 1976-77, in Studi di archeologia dedicati a Piero Barocelli, Torino 1980, pp. 239-260

Micheletto E., Caraglio S. Lorenzo. Insediamento di età romana e altomedievale, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 13, 1995, pp. 343-344

Preacco Ancona M.C.; Terenzi P.,Caraglio, frazione S. Lorenzo. Resti di edificio rustico e tombe di età romana, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 19, 2002. pp. 130-132

Preacco M.C.; Ferrero L. frazione S. Lorenzo, via Tevere – via Centallo. Resti di strutture di probabile età romana, Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte 25, 2010 pp. 193-195

Mandolesi A. paesaggi Archeologici del Piemonte e della Valle d’Aosta, Editurist, CRT, Regione Piemonte, Torino 2007

— Caraglio e l’arco alpino occidentale tra antichità e Medioevo, Centro studi cultura e territorio. – L’arciere, Cuneo 1989

Fonti:

Notizie dai siti sopra indicati, fotografie tratte dal sito http://www.comune.caraglio.cn.it/

Data compilazione scheda:

23 dicembre 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

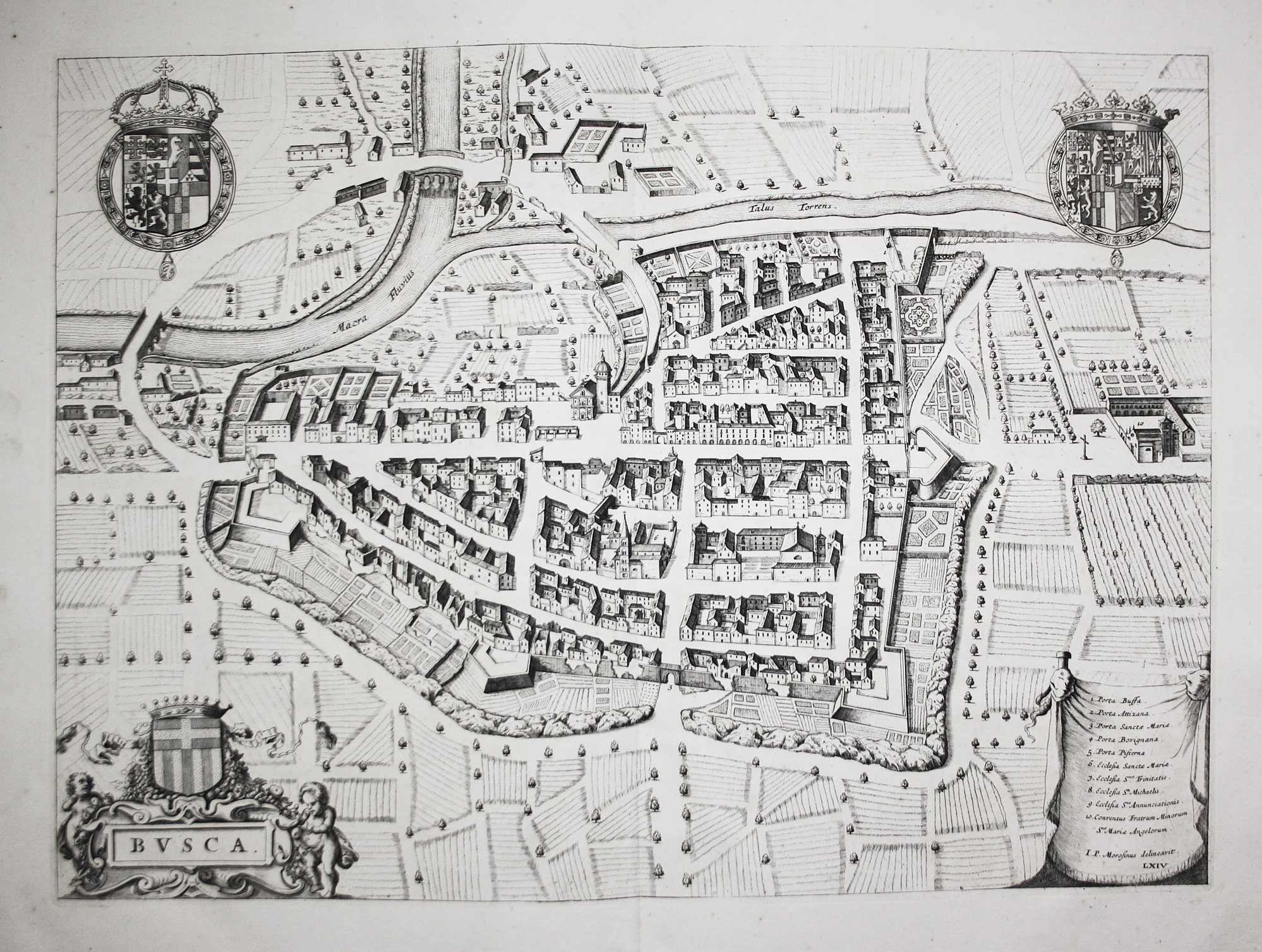

Busca (CN) : Edifici medievali

Storia e descrizione dei siti:

Il centro storico di Busca conserva l’impianto urbanistico medioevale. La CINTA MURARIA, realizzata a metà del ‘400, dotata di merlatura guelfa, è ancora visibile a tratti: a nord, lungo corso Giolitti, inglobata nelle case settecentesche; a ovest, in viale Concordia, dietro i condomini dell’Annunziata; a sud-ovest nei bastioni che danno sul Talutto e sul Maira. Delle cinque porte è visibile quanto resta della PORTA BUFFA, in viale Concordia e PORTA SANTA MARIA, in corso Giolitti (Vedi foto 1 sotto). Quest’ultima, in particolare, è ben conservata; venne eretta tra il XV e XVI secolo, sono visibili i segni delle successive vicende belliche e le tracce degli antichi cardini. Sulla volta dell’arco rimangono lacerti di affreschi a tema mariano che potrebbero essere attribuiti ai Biazaci.

Procedendo oltre porta Santa Maria, si arriva alla chiesa parrocchiale intitolata a Maria Assunta, grande costruzione del 1717 di Francesco Gallo eretta sul sito della precedente chiesa gotica, sorta nel ‘300 dall’unione delle parrocchie precollinari. Del primo edificio resta il CAMPANILE, molto rimaneggiato e privato della cuspide nel 1740.

In piazza XX Settembre, si trova la Confraternita della Santissima Trinità, detta anche “Rossa”, costruita dai confratelli nel 1652 sulle rovine del castello inferiore, una roccaforte del ‘200 che sorgeva intorno alla torre, di probabile origine romana, oggi detta “TORRE DELLA ROSSA” (vedi foto 2 sotto).

Da via Mazzini, si giunge, a mezza collina, alla CHIESA DI MADONNA DEL CAMPANILE. L’attuale costruzione fu rifatta nel ‘700 nel sito di quella antichissima, paleocristiana, eretta sul fondo romano di Bebennius. All’esterno è ancora visibile traccia dell’antico muro perimetrale su cui è affrescato un trittico con la Deposizione e Santi, che rivela lo stile e l’espressività dei fratelli Biazaci di Busca. (vedi quarta foto sotto)

TORRE DI ATTISSANO. La torre medievale si eleva nella campagna di Attissano di fronte alla cappella di San Bernardo di cui sorregge il campaniletto fin dal 1759. È costruita con pietre di fiume; in origine era più alta e sino al ‘400 si chiamava torre del Pignolo. Doveva essere una torre di avvistamento e di controllo militare quando Busca non esisteva ancora e ai segnali di pericolo gli abitanti si rifugiavano nel “castelliere”, una fortificazione che si trovava nei pressi dell’attuale Roccolo ove sorge il castello omonimo, una costruzione ottocentesca in stile neogotico.

Fuori le mura, lungo la strada che porta a Saluzzo, la CAPPELLA DI SAN GIACOMO esiste fin dal ‘400. In questo luogo sorgeva un’area abitata, circondata da un muretto detto “mastrella” con tettoie e porticati per i viandanti. Si ritiene che la zona e la cappella abbiano avuto attinenza con il passaggio di pellegrini diretti al santuario di Santiago di Compostela.

Sulla collina di Busca vi è una località nota dall’antichità con il nome di “Belmonte” (da non confondere con l’omonima località in Valperga Torinese). Nel 1200 era sede della certosa femminile di Santa Maria di Belmonte. Nel 1400 passò alle domenicane. Nel 1614 divenne sede dei Camaldolesi di San Romualdo, centro devozionale e richiamo di pellegrinaggi. A fianco dell’antica chiesa medievale i frati eressero una nuova chiesa barocca che subì gravissimi danni dai bombardamenti dell’ultima guerra. Nell’800 il complesso fu acquistato da nobili locali, adibito a villa signorile e arricchito da affreschi a soggetto mitologico del Gonin. Attualmente è un centro per la villeggiatura estiva.

Informazioni:

Nel centro storico. Comune tel. 0171 948611 o Ufficio Turistico. tel. 0171 946084

Link:

http://www.comune.busca.cn.it/sezioni_new.php?id=127

Bibliografia:

FINO F.,Busca il cammino di una comunità, Ghibaudo, Cuneo, 1992

FINO F.; LOVISOLO M., Guida storico-artistica di Busca, Busca CN, 1998

Fonti:

Notizie e fotografie tratte nel 2007 dal sito del Comune.

Data compilazione scheda:

21/12/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Busca (CN) : Chiesa di San Martino e cappella di San Brizio

Storia del sito:

La CHIESA DI SAN MARTINO sorge in un territorio di notevole interesse archeologico. Sono stati trovati raschiatoi di selce e un’ascia di pietra del III millennio a.C., tracce di villaggi celto-liguri. Verso il 600 a C., il territorio di San Martino divenne zona di transito commerciale greco ed etrusco. Scavi diretti negli anni ’50 dello scorso secolo dal professor Camilla, hanno portato alla luce una necropoli romana e tratti della strada pedemontana lastricata.

Questo poggio soleggiato, dovette diventare un centro di una certa importanza con la diffusione del Cristianesimo tra il IV e V secolo: l’abitato romano divenne un villaggio cristiano, con la chiesa. L’edificio attuale risale all’epoca longobardo-carolingia e fu probabilmente per qualche secolo la pieve del territorio. Intitolata a san Martino di Tour (nato nel 316 in Pannonia, fu soldato al servizio di Roma, poi, convertito al Cristianesimo, divenne vescovo ed evangelizzatore). La cappella è stata nei secoli molto rimaneggiata.

La CAPPELLA DI SAN BRIZIO fu costruita in epoca altomedioevale dai monaci di Villar San Costanzo. San Brizio fu discepolo di san Martino e a lui succedette sulla cattedra vescovile di Tours. L’interno della cappella, costituita da un piccolo locale aperto sul lato anteriore, è interamente affrescato da un pittore sconosciuto di influenza francese.

Descrizione del sito:

Dell’antichissima CHIESA DI SAN MARTINO resta visibile la bella facciata preromanica a salienti, costruita con pietre squadrate verde-grigio e mattoni romani di recupero, posti a lisca di pesce. La stessa tecnica è visibile sulla fiancata sinistra. In facciata vi è una bifora (tamponata) con capitello carolingio e portale a triplice ghiera e a sesto rialzato.

La scena nella lunetta del portale d’ingresso raffigura san Martino e la sua donazione del mantello al mendicante.

Permangono tracce di una struttura, verosimilmente un battistero, che confermerebbe l’importanza dell’edificio. Si nota una sopraelevazione risalente al 1700, coeva al campanile.

L’interno presenta un raro endonartece (piccolo portico di tipo paleocristiano).

L’ampiezza della pianta e le tracce di arcate inglobate nella parete della navata, dimostrano come l’edificio doveva essere a pianta basilicale, a tre navate con archi a tutto sesto su pilastri di sostegno. Il soffitto era a capriate. L’interno venne rifatto tra il 1700 e il 1800, eliminata la navata laterale destra e sopraelevate le absidi nel XIX secolo.

L’abside centrale conserva la finestra a strombo e traccia di quelli che erano affreschi dei fratelli Biazaci, purtroppo rimaneggiati. I Santi raffigurati sono: a destra della monofora, Maria in trono, san Giuseppe e san Bernardo; a sinistra san Martino, san Fiorenzo, san Francesco e san Bernardino.

Nell’absidiola di destra rimangono una decorazione con un motivo di conchiglia e resti di affreschi che richiamano le opere di pittori di cultura ellenistico-bizantina e ravennate. Purtroppo il complesso appare rovinato dall’inserimento della campana, ma è ancora visibile.

Descrizione dei ritrovamenti:

Presso la chiesa di San Martino venne ritrovata una stele sepolcrale con una scritta etrusca: “Mi suthi Larthial Muthicus” (sono la tomba di Larthial Muthicus). Attualmente si trova al Museo Archeologico di Torino.

I ritrovamenti degli scavi del Camilla si trovano al Museo Civico di Cuneo.

Informazioni:

La chiesa di San Martino è collocata a nord dell’abitato, sulle prime pendici collinari.

La Cappella di San Brizio si trova sul tratto che costeggia il Talutto, in località Morra San Giovanni. Comune, tel. 0171 948611 o Ufficio Turistico. tel. 0171 946084

Links:

http://www.comune.busca.cn.it/sezioni_new.php?id=184

http://www.comune.busca.cn.it/sezioni_new.php?id=127

https://www.chieseromaniche.it/Schede/541-Busca-San-Martino.htm

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/43419/Busca+%28CN%29+%7C+Chiesa+di+San+Martino

Bibliografia:

FINO F., Busca il cammino di una comunità, Ghibaudo, Cuneo, 1992

FINO F.; LOVISOLO M., Guida storico-artistica di Busca, Busca CN, 1998

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dal sito del Comune di Busca.

Data compilazione scheda:

19/12/2007 – aggiorn. luglio 2014 e febbraio 2023

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta -G.A.Torinese

Busca (CN) : Cappella di Santo Stefano e ruderi del Castellaccio

Storia del sito:

Sul poggio che domina la piana ai piedi della valle Maira sorsero in epoca romana una torre e un “castrum” che, dopo il 1138, venne ampliato e divenne dimora dei marchesi del Vasto di Busca (poi Lancia, dal soprannome di Manfredo). Di quel castello sono rimasti soltanto alcuni ruderi, noti con il nome locale di “Castellaccio”. Del complesso castrense fa parte la cappella di Santo Stefano, sorta alle origini del cristianesimo locale tra i secoli VI e X, per la comunità formatasi attorno al castello. E’ presumibile che in origine la cappella fosse dipinta anche sulle pareti, forse andate perdute nel sec. XVI con l’abbattimento dell’adiacente Castello Superiore (il Castellaccio) o per le ristrutturazioni del 1700, quando la copertura a capriate fu sostituita con l’attuale volta in muratura e fu elevato il campanile in luogo di quello precedente, probabilmente a vela.

Il sito e alcuni elementi architettonici, in particolare la struttura absidale, il sacello preesistente inglobato nella cappella, (scoperto nel corso dei restauri) e la stessa intitolazione al primo martire stanno a testimoniare l’antichità e l’importanza della cappella, citata nel 1216 come parrocchia e sede del Vescovo nelle visite pastorali. Dell’antico edifico resta la splendida abside affrescata dai fratelli Biazaci.

Il Comune nel 1998 ha promosso il restauro del ciclo affrescato.

Descrizione del sito:

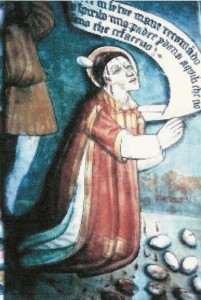

Nella CAPPELLA DI SANTO STEFANO gli AFFRESCHI absidali sono opera dei fratelli Tommaso e Matteo Biazaci, pittori predicatori itineranti, originari di Busca. L’opera si colloca alla metà del ‘400 e racconta la vicenda del martire con riferimento ai capp. 6,7 degli Atti degli Apostoli e si compie in quattro riquadri commentati, nei cartigli, con i dialoghi tratti dal capitolo “De Sancto Stefano” della “Legenda aurea” di Jacopo da Varagine (1264 circa).

La prima scena presenta una donna col suo piccolo che, alla benedizione del santo, riprende vita; al di sopra il cartiglio in latino. Accanto alla donna tra il gruppo dei popolani, il tocco caratteristico, l’uomo con la ghironda che osserva la scena. Nella seconda scena, Stefano dimostra ai Giudei che lo interpellano la salvezza operata da Cristo. Gli interlocutori, non sapendo resistere alla sua forza, convocano falsi testimoni per accusarlo. La terza scena rappresenta il martirio di Stefano colpito dalle pietre. Gli uccisori hanno deposto il mantello, come dicono gli Atti, presso un giovane su cui figura il cartiglio che dice “Hic est Saulus qui vocatur Paulus” (Questo è Saulo chiamato Paolo). Sopra santo Stefano un cartiglio scritto in italiano riporta il suo perdono espresso con le parole di Gesù, come scrive Jacopo da Varagine: “Padre in le tue mane recomando lo spirito mio. Padre perdona a quili che non sano che ce faceno”. Nella quarta scena è rappresentata l’inumazione; lungo il bordo superiore del sepolcro è riportato il nome dei due discepoli che danno sepoltura: Gamaliele e Nicodemo.

Nell’arco trionfale dell’abside vi è una Annunciazione, con l’Angelo e Maria ai due lati. Al centro dell’arco appare Cristo in Pietà tra Maria e Giovanni piangenti.

Il restauro ha restituito elementi nuovi: la bella cornice che si snoda a spirale, le figure laterali all’imposta dell’arco, interrotte dalla parete, così da lasciar presupporre che il racconto per immagini proseguisse anche sulle pareti laterali originali. La narrazione è condotta con segno limpido e preciso e, seppure legata al Gotico Internazionale, non ne ha tuttavia le asprezze. L’impasto cromatico è morbido e delicato; i volti sono resi con precisione e sono pervasi di profonda spiritualità. Anche nei momenti drammatici, mancano nei Biazaci gli accenti violenti di altri artisti coevi.

Gli affreschi del catino absidale raffigurano la consueta iconografia del Cristo risorto rappresentato nella mandorla iridata e circondato dai simboli dei quatto Evangelisti (il bue Luca, l’angelo Matteo, l’aquila Giovanni, il leone Marco) accompagnati dal cartiglio con un versetto del loro vangelo. Però un inconsueto cielo sfumato verso l’orizzonte commenta prospetticamente la composizione creando uno spazio che diventa novità nell’opera tardogotica. La composizione sovrasta la bella figura di Maria in trono col Figlio Gesù.

Del “CASTELLACCIO” si notano chiaramente tre fasi costruttive: la più antica è costituita dalla torre a base poligonale costruita da conci perfettamente squadrati; attorno ad essa girava un muro che posava sopra una risega di base composta di pietre molto grosse e ben squadrate. Il castrum racchiude una superficie di 1500 mq. A nord il nucleo murario è separato dal pianoro da un profondo fossato scavato nella roccia a scopo difensivo. Questo tratto conserva un paramento di masselli a “opus certum” di fattura molto accurata. Alcuni elementi, tra i quali il ritrovamento di una moneta d’argento del I sec. a.C., confermerebbero l’ipotesi che fa risalire il “castrum” all’epoca romana repubblicana. Incerta è la datazione degli altri muri superstiti, costruiti con ciottoli fluviali del Maira inseriti nella muratura con struttura a lisca di pesce.

Informazioni:

Da piazza F.lli Mariano si imbocca la strada che porta all’Eremo. A 500 metri si incontra il parco “Ernesto Francotto”. Si giunge poi su un poggio ove sorgono i ruderi del “Castellaccio” e la cappella. Comune, tel. 0171 948611

Links:

http://www.arteefede.com/articoli/articolo.php?file=C26%20S.%20STEFANO.htm

Bibliografia:

PICCAT M., Antiche iscrizione in volgare. I cartigli delle chiese di S. Stefano e S. Sebastiano di Busca, B.S.S.S.A.A .Prov. di Cuneo, TT. IV-VII, N° 78, 1978 P. 5,13

FINO F.; LOVISOLO M., Guida storico-artistica di Busca, Busca CN, 1998

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Data compilazione scheda:

20/12/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Busca (CN) : Cappella di San Sebastiano

Storia del sito:

La primitiva cappella, piccolissima, comprendeva l’attuale abside ed è anteriore all’anno 1000; venne ampliata nel XIV secolo con la parte decorata a dentelli. Nel ‘400 fu aggiunto il portico, in seguito tamponato. La decorazione della crociera di copertura del portico fu realizzata dalla scuola dei fratelli Biazaci, pittori originari di Busca, intorno alla metà del XV secolo.

La cappella e gli affreschi sono stati recentemente restaurati.

Descrizione del sito:

Nelle quattro vele del portico gli AFFRESCHI raccontano la storia di san Sebastiano che subì il martirio nel IV secolo; gli episodi sono tratti dalla “Legenda Aurea” di Jacopo Da Varagine, che, probabilmente, aveva elaborato il testo della “Passio S. Sebastiani” di un autore del V secolo.

Nella cappella di Busca sono rappresentate otto scene, disposte su quattro vele e suddivise da elementi architettonici o da figure; solo la scena del martirio, la più importante nell’immaginario popolare, campisce l’intera vela di fronte all’ingresso.

La prima scena rappresenta il battesimo dei convertiti. Nella seconda scena, la più bella e probabilmente tutta di mano dei Biazaci, i due fratelli, futuri martiri, sono visitati in carcere dai genitori e dalle mogli piangenti. San Sebastiano, nelle belle vesti rinascimentali, il volto bellissimo, campeggia la scena e conforta i martiri e i parenti. Le raffigurazioni sono animate dai dialoghi nei cartigli scritti in lingua volgare, un elemento che conferisce all’opera un grande valore di documento letterario.

Nella terza scena, Sebastiano appare dinanzi a Diocleziano, che tra le altre imposizioni aveva ripristinato il culto alla divinità dell’imperatore e vietato qualsiasi altro culto, pena la tortura e la morte. Sebastiano viene interrogato e accusato di infedeltà e quindi condannato a morte con le frecce (quarta scena).

Nella quinta scena (molto rovinata dal degrado) Sebastiano vestito del solo perizoma, con il fascetto delle frecce in mano, ricompare all’imperatore che, dopo un dialogo serrato, lo fa uccidere a bastonate (sesta scena) per buttarne il corpo nella fogna romana (settima scena). Questa scena è collegata con una struttura architettonica a quella del recupero del corpo da parte di santa Lucina (ottava scena) che chiude il ciclo di Busca.

Informazioni:

Fuori dal centro storico, sulla via che porta a Villafalletto, vicino al cimitero. Comune tel. 0171 948611

Links:

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/

https://www.comune.busca.cn.it

Fonti:

Notizie e fotografie tratte dai siti sopra indicati.

Bibliografia:

PICCAT M., Antiche iscrizione in volgare. I cartigli delle chiese di S.Stefano e S.Sebastiano di Busca, B.S.S.S.A.A.Prov.di CN. TT. IV-VII, N° 78, 1978, p. 5,13

FINO F.; LOVISOLO M., Guida storico-artistica di Busca, Busca CN,1998

Data compilazione scheda:

21/12/2007 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese