Provincia di Cuneo

Celle di Macra (CN) : Parrocchiale di S. Giovanni Battista

Storia del sito:

La parrocchiale di Celle Macra, dedicata a San Giovanni Battista, risale al XIV secolo: viene infatti citata in documenti del 1386.

Fra XVII e XVIII secolo la Parrocchiale è stata quasi completamente riedificata in stile Barocco. Fa eccezione il campanile medievale, che conserva la sua struttura originale con bifore e cuspide piramidale.

Descrizione del sito:

L’interno della chiesa è composto di un’unica navata con volte a vela, un ampio presbiterio e due cappelle laterali, vicino all’ingresso. Sul lato sinistro, appena entrati, si nota il battistero attribuito alla bottega dei fratelli Zabreri mastri scalpellini originari di Pagliero, autori di numerose opere in valle.

Nella cappella di destra si trova la pala del Rosario, risalente al Sei-Settecento; a sinistra si trova invece la tela del Gonin, la quale originariamente fungeva da pala d’altare e ha così nascosto e preservato il vero gioiello di questa chiesa: il prezioso polittico di Hans Clemer, il Maestro d’Elva. Commissionata nel 1496 da Giovanni Forneris di Fiasco, probabilmente il parroco dell’epoca, l’opera composta di cinque tavole è posta in alto sulla parete absidale, tanto che per favorirne l’osservazione è stata appositamente costruita un’altana dietro l’altare maggiore. Sfuggito alle razzie napoleoniche, anche se è giunto a noi senza le cornici polilobate, questo polittico di Hans Clemer è una delle sue poche opere datate. Le cinque tavole sono dipinte a tempera all’uovo, su due registri sovrapposti: nel primo sono raffigurati, a tutta altezza, al centro la Madonna col Bambino che tiene in mano una pera; a destra san Paolo e san Giovanni Evangelista; a sinistra san Pietro e san Giovanni Battista, il quale presenta il committente in preghiera, come era usanza al tempo. Mancano le cornici ad ogiva in legno decorato e dorato che raccordavano le figure; sopra le tracce di queste, inclusi in tondi, sono raffigurati, a sinistra, san Sebastiano e san Michele; al centro l’Annunciazione con l’arcangelo e la Madonna; a destra santa Maria Maddalena e santa Caterina. Nel registro superiore, invece, le figure sono rappresentate a tre quarti: a sinistra troviamo san Lorenzo con la graticola simbolo del martirio, e sant’Antonio abate con bastone, libro e campanella. A destra santo Stefano e san Nicola di Bari con i tre bambini da lui resuscitati. Al centro due angeli sostengono un cerchio, del quale oggi restano solo le tracce dello sfondo, che in origine ospitava una decorazione scolpita, con ogni probabilità raffigurante il monogramma cristologico IHS. Quest’opera appartiene al primo periodo artistico di Hans Clemer: il tratto è ancora acerbo, rispetto al forte plasticismo delle realizzazioni successive. A Celle il Maestro d’Elva è riuscito a fondere le caratteristiche della pittura di area mediterranea provenzale, quali il gusto per l’ornamentazione e la decorazione esaltata dall’oro dello sfondo, con i nuovi influssi dell’arte lombarda e ferrarese, leggibili nell’emergere volumetrico delle figure.

Degno di attenzione anche il tabernacolo, con la sua forma a tempietto poligonale di tipo rinascimentale e i dipinti parietali posti ai lati dell’altare maggiore, realizzati nel Novecento.

Informazioni:

In Borgata Chiesa. UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALLE MAIRA tel. 0171.917080; e-mail: iatvallemaira@virgilio.it oppure Comune tel. 0171 999190 oppure Espaci Occitan – Dronero tel. 0171 904075

Link:

http://www.ghironda.com/valmaira/comuni/celle.htm

http://www.comune.celledimacra.cn.it

Fonti:

Testo tratto nel 2004 da schede reperibili in loco realizzate a cura di Espaci Occitan – www.espaci-occitan.it.

Fotografia in alto da Wikipedia; in basso da www.vallemaira.cn.it.

Data compilazione scheda:

20/07/2004 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – G. A. Torinese

Celle di Macra (CN): Cappella di S. Sebastiano

Storia del sito:

La cappella votiva fu costruita in occasione di una delle pestilenze che flagellarono la zona nel XV secolo.

Descrizione del sito:

L’edificio in pietra presenta un tetto in lose e un portico sotto il quale era posta la mulattiera che porta alla borgata Chiotto. Anticamente era una chiesa aperta in facciata e solo nel XIX secolo fu tamponato l’ingresso con l’inserimento della porta e la realizzazione di un affresco che rappresenta san Sebastiano e san Rocco.

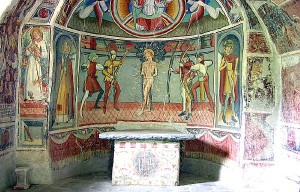

INTERNO La chiesa, un unico locale con la volta ad ogiva, è stata interamente affrescata da Giovanni Baleison nel 1484. Questo artista operò in Piemonte e Liguria nella seconda metà del Quattrocento: in Valle Maira ha affrescato la cappella di San Sebastiano di Marmora e una casa nella borgata Bassura di Stroppo. Nell’abside semicircolare è rappresentato il martirio di san Sebastiano trafitto da frecce. La verzura cui è legato il santo, l’abbigliamento degli arcieri, lo sfondo nel quale s’intravede il tetto delle case ricordano lo stile fiorentino del XIII secolo. Ai lati sono rappresentati il Papa san Fabiano e san Rocco, invocati a protezione dalla peste. Nei piedritti laterali figurano a sinistra l’Arcangelo Michele intento a pesare le anime dei defunti e a destra il diavolo che portava via i dannati in una gerla. Sotto l’Arcangelo vi è un compasso simbolo d’equilibrio, sotto il diavolo s’intravedono le fauci spalancate di un drago ad indicare l’inferno. Sovrasta la scena l’Eterno racchiuso in una mandorla e sorretto da due angeli. L’altare, in muratura, è uno dei più antichi della provincia e risale al XV secolo. Il paliotto è decorato a motivi floreali: spicca al centro il trigramma di Cristo introdotto nel medioevo da san Bernardino da Siena. Sulla parete sinistra partendo dall’altare si può osservare l’Inferno suddiviso in otto riquadri cui corrispondono altrettanti gironi di peccatori: superbi ed eretici condannati a bruciare in una fornace, gli avari cotti su uno spiedo che è fatto girare dal diavolo Mammona, lussuriosi e corrotti fatti bruciare su grate roventi, invidiosi e maligni torturati da draghi alati che ne straziano il corpo, golosi costretti a mangiare dai diavoli, iracondi infilzati sui rami di un albero, pigri e oziosi immersi in una vasca d’acqua gelida e circondati da murene, traditori tra Lucifero e Giuda (traditori per eccellenza). Sulla parete destra partendo dall’altare si può osservare il Purgatorio, in cui le anime dei defunti sono confortate dagli angeli. Al di sotto del Purgatorio è presente la scritta che permette di attribuire la paternità degli affreschi all’interno della chiesa: MCCCCLXXXIIII DIE XV SEPTEMBRIS HAEC/ CAPELLA COMPLETA FUIT AD HONORE DEI ET GLORIOSE/ VIRGINIS MARIE ATQUE BEATI SEBASTIANI ET OMNIS/ SANCTORS/ EGO IOHANES DE BALEISO/ HABITATO/ DEMONTIS PICSI. A fianco è rappresentata la Città Celeste cinta da alte mura merlate, all’interno i Santi sono in adorazione del Cristo in gloria posto tra la Madonna e san Giovanni: san Pietro sulla scala che porta in Paradiso attende, con le chiavi in mano, le anime dei beati. Vicino alla scala è rappresentato il Limbo: dietro alla grata s’intravedono le anime dei defunti che non conosceranno mai la gioia del Paradiso. Nella parte bassa della parete destra è visibile una sfilata delle virtù teologali semicancellata: Forza, Fede, Temperanza, Fratellanza o Carità, Prudenza, Speranza e Giustizia, impersonate da donne colte in diversi atteggiamenti.

Informazioni:

In Borgata Chiotto, situata a circa un chilometro dalla borgata Chiesa. Info Comune tel. 0171 999190 o Espaci Occitan – Dronero tel. 0171 904075 oppure UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALLE MAIRA tel. 0171.917080; e-mail: iatvallemaira@virgilio.it

Links:

http://www.comune.celledimacra.cn.it/

http://www.ghironda.com/valmaira/comuni/celle.htm

Fonti:

Testo tratto nel 2004 da schede reperibili in loco realizzate a cura di Espaci Occitan – www. espaci-occitan.it.

Foto in alto da http://www.ghironda.com/valmaira/immagini/cell01.htm; foto in basso da www.vallemaira.cn.it.

Data compilazione scheda:

20 luglio 2004 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese

Cavallermaggiore (CN) : Edifici e chiese medievali

Storia del sito:

Il nome potrebbe significare che era un luogo di allevamento di cavalli. Abitata sin dall’epoca romana (II sec. a.C.), infatti nel 1928 vi è stato un ritrovamento di una tomba romana in regione Trebbietta (I sec. d.C.). Alla fine del X secolo il territorio di Cavallermaggiore venne assegnato dai Marchesi di Torino alle abbazie di Novalesa e di Caramagna. In un documento datato 1028 si parla di “Cavallarium Witberti”, dal nome della famiglia dominatrice, che faceva capo a Witberto, un antenato di Arduino il Glabro, Marchese di Susa. In una bolla di Papa Lucio III (1185) si trova il nome di “Cavallarius Maius” che sarà nettamente distinto da “Cavallerleone” nel 1191. Una bolla di Papa Celestino III, infatti, parla di Cavallario Maiore e Cavallario Leone. Cavallermaggiore divenne territorio di conquista per le mire di diversi signori: nel XII secolo passò a Bonifacio del Vasto, ai Marchesi di Busca, poi ai Signori di Rossana e, infine, al Marchesato di Saluzzo. Nel 1314 vi si insediarono gli Acaja. Durante il XIV secolo venne redatto lo Statuto della cittadina, di cui ancora oggi è conservata una copia in pergamena datata 1392. Dal 1418, il territorio passò ai Savoia e la storia di Cavallermaggiore venne legata alle vicende della casata.

Descrizione del sito:

Il CENTRO STORICO conserva l’impianto urbanistico medievale. Al n° 136 di Via Roma, edificio con bassa torre medioevale (con due serie di falsi archetti marcapiano e monofore. All’interno scala elicoidale in cotto, secolo XIV) e cortile con il lato di fronte con tre logge sovrapposte del XIII secolo e il lato a destra con due logge del XVI secolo. Portale gotico in cotto nell’edificio delle scuole elementari.

A metà della bella e porticata via centrale è il palazzo cinquecentesco della famiglia Garneri, oggi sede del Municipio. Nella sala ex-consiliare del Palazzo rinascimentale (ora sede degli Uffici Demografici) si possono ammirare il soffitto in legno a cassettoni e il camino in bardiglio di Barge. Al centro spicca lo stemma dei Garneri con il motto “A Dieu Servir” datato 1590. Nel cortile loggiato il pozzo proviene dalla Motta San Giovanni. Sulla pietra che chiude il pozzo è scolpito un albero di gelso: è il più antico documento raffigurante queste colture che ci sia giunto. Uscendo sulla via principale si può ammirare la Torre Civica, la cui costruzione iniziò nel 1564 su progetto di Battista Filippi e terminò nel 1581. In altezza misura 28,60 metri, ed è dotata di un orologio e di una cella campanaria tuttora usata per annunciare eventi di vita cittadina. Restaurata nell’anno 2000, ha riportato alla luce le antiche decorazioni di W.L. Salis.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIEVE, ricostruita in luogo di un edificio medievale risalente alla prima metà dell’XI secolo, venne solennemente benedetta nel 1903. Si è conservato invece il CAMPANILE, che risale al ‘300, di forme gotiche con cuspide ottagonale, che presenta un notevole ciclo di AFFRESCHI (presumibilmente del XIV secolo) con storie di Santo Stefano ed una Crocifissione.

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: Inizialmente innalzato dai monaci agostiniani in forme tardo-gotiche (XV secolo), venne ricostruito all’inizio dell’ ‘800 in stile neoclassico. Il Campanile è ancora quello della primitiva chiesa del XIV secolo e presenta bifore e monofore. L’interno della chiesa è a tre navate su pilastri quadrilobati reggenti volte a costoloni. Sul fondo dell’abside semiottagonale si conserva un affresco quattrocentesco della Vergine delle Grazie, oggetto di devozione da parte dei cittadini. Da rimarcare la presenza dell’Immacolata di Jan Claret, pittore fiammingo del ’600 e l’affresco di Giovanangelo Dolce raffigurante San Gerolamo e Paolo eremita.

CAPPELLA DI SAN VITO: è una chiesetta campestre del X-XI secolo, con absidiola con affreschi di santi del ‘300 e ‘400 e nella cella lunette dipinte del ‘500. Da sinistra: san Bernardo e Antonio Abate (fine XV, inizio XVI secolo). Al centro Madonna in Maestà tra san Vito e san Modesto (XVI secolo inoltrato). A destra i santi Sebastiano e Giorgio. Nell’arco trionfale l’Annunciazione. Nelle lunette affreschi di fine XV o inizio XVI: martirio dei tre giovani nella fornace; un santo in piedi e due personaggi inginocchiati. La chiesa, di proprietà privata, necessiterebbe di essere studiata e salvaguardata.

CHIESA DI SAN MICHELE (PARROCCHIALE) edificata nel 1511, contiene dipinti e statue del XVI secolo e un bel crocifisso ligneo del XIII secolo proveniente dalla chiesa di san Pietro.

Nei dintorni, lungo la strada che porta alla chiesa della Madonna del Pilone, sorge il FORTE del MOTTURONE: faceva parte di un castello che risalirebbe al 1275, ripetutamente occupato dalle truppe del duca Carlo I nel 1537. Rimangono la cappella, ora casa rurale, e i resti in rovina della suggestiva torre a pianta circolare, alta circa 25 metri.

Informazioni:

Gli edifixci si trovano nel centro storico. La chiesa di S. Maria della Pieve in Vicolo Portone; il Santuario della B. V. delle Grazie in Via Ciartosio. Parrocchia, tel. 0172 381081 ; Comune, tel. 0172 381055; email: info@comune.cavallermaggiore.cn.it

Links:

http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it

Bibliografia:

G. Carità, E. Genta (a cura di), Percorsi storici, studi sulla città di Cavallermaggiore, Cavallermaggiore CN 1990, pp. 397-8.

Prato P., Il santuario della Madonna delle Grazie in Cavallermaggiore, Tipografia e libreria Bressa, Savigliano 1900 – Tip. Saviglianese, 1926 – riedizione aggiornata a cura di mons. Graneri, Tipolit. F.lli Scaravaglio, Torino 1993

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

8/10/2009 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cavallermaggiore (CN) : Chiesa di San Pietro

Storia del sito:

Per la storia della città, vedi scheda su Cavallermaggiore: edifici medievali.

La chiesa più antica di Cavallermaggiore è la CHIESA DI SAN PIETRO. L’edificio era situato all’esterno della cinta muraria medievale, e pare che nell’anno 969 fosse stato donato da Arduino il Glabro al monastero benedettino della Novalesa. Nel secolo XI fu ricostruita con parziale reimpiego di materiali di epoca romana. In epoca medievale, ebbe il titolo di parrocchia fino a quando, nel XVI secolo, venne soppiantata dalla nuova chiesa di San Michele eretta nel 1511.

Nel 2015 si è costituita la “Associazione San Pietro Cavallermaggiore”, composta di Volontari, con la finalità di restaurare la chiesa stessa e successivamente di utilizzarla come sede di eventi culturali. L’associazione ha ottenuto dal Comune di Cavallermaggiore la chiesa in Comodato d’uso gratuito.

Nel 2015 è stata rifatta la copertura dell’edificio. Dal 2016 al 2018, sotto il controllo della Sopraintendenza ai beni Artistici e Architettonici Piemonte, sono stati eseguiti i lavori di Scavo Archeologico sotto la superficie pavimentale e nel 2019 è stata rifatta la pavimentazione.

Descrizione del sito:

La CHIESA DI SAN PIETRO, antico priorato dipendente dall’abbazia della Novalesa e poi di Breme, è in stile romanico ed è formata da tre navate che terminano con absidi. Nelle mura della chiesa, esternamente, si trovano frammenti in marmo risalenti ad epoca romana (frammento di epigrafe di epoca traianea). Citata nel testamento di Ajmone di Acaia del 1398. Era molto più lunga, ma fu ridotta nel XVIII secolo per ampliare il cimitero. Sulla facciata si può osservare una data impressa in cifre arabe: 1021. L’ iscrizione, dato che le cifre arabe in luogo di quelle romane vennero utilizzate in Italia non prima della metà del XIV secolo, viene datata, sulla base di vari elementi, al ‘700. Il 1021, considerando le caratteristiche della struttura, si potrebbe, comunque, riferire verosimilmente alla data di costruzione o di riedificazione della chiesa. L’edificio necessita di restauri.

All’interno AFFRESCHI del XV – XVI secolo. La decorazione dell’abside sinistra è attribuita ad Hans Clemer (e alla sua scuola) che la eseguì nel 1490-1500: vi erano raffigurati quattro Santi, oggi ne sono visibili solo due; al centro vi è un ottocentesco Memento mori. Nel catino absidale è affrescata l’Incoronazione della Vergine, sormontata, all’esterno dell’arco, dall’Annunciazione. Il colore è quasi del tutto scomparso, è rimasta la sinopia, il disegno preparatorio, che presenta qualche campitura color ocra e tratti grigi dell’intonachino. Fu eseguita a tempera, quindi a secco, che fu in seguito ricoperta da calce che “bruciò” i colori. Vi sono tracce di interventi antichi con mordenti sui volti delle figure, che hanno ulteriormente danneggiato l’opera. Da rilevare la composizione architettonica prospetticamente ricercata al centro dell’Annunciazione; alcuni tratti che rivelano la mano del Maestro di Elva: la colomba, il volto e gli occhi della Vergine Annunciata, la Veronica nel timpano della chiesa sul fondo, i panneggi dell’abito della Madonna. Pilastro di divisione tra l’absidiola destra e la centrale: figura molto rovinata di Santa, si presume di mano di Ajmone Duce, probabilmente 1420-30. Parasta tra abside maggior e di destra: una mediocre figura di san Pietro. Muro dell’arco di trionfo : Crocifissione in cattive condizioni di conservazione. Abside centrale: Madonna col Bambino tra i santi Nicola e Giovanni Battista forse del 1470 ad opera di Giorgio Turcotto. In basso figure di santi: un ecclesiastico non identificato, san Sebastiano di mano di un ignoto pittore che risente di influssi francesi. L’absidiola sinistra è opera di un artista tardogotico, forse tra il 1460 e il 1500. Le opere hanno sofferto di ridipinture e raffigurano: nel catino, Cristo in una mandorla dai colori dell’arcobaleno dona le chiavi a Pietro; nel semicilindro, da destra san Cristoforo, san Giovanni Battista, Cristo dolente, Petronilla vestita alla romana con un libro (era la figlia spirituale di san Pietro).

Invece opera di un artista di scuola monregalese del XV secolo è una Madonna in trono in una cornice a bande bianche e rosse col Bambino ritto sulle ginocchia; alla base graffiti antichi. Sulla parete di destra, da sinistra, a figura intera, i santi: Giovanni Evangelista, Maurizio (di incerta interpretazione), Benedetto, Giovanni Battista, Antonio abate.

Recentemente nell’area dell’antico Priorato sono stati realizzati un “Giardino dei Semplici” e un “Orto tintorio“. Altre info nell’allegato pdf.

Informazioni:

https://associazionesanpie.wixsite.com/sanpietro

La sede dell’associazione San Pietro Cavallermaggiore è in via Roma 104, presso Biblioteca Civica. Per visite contattare: 392 703 8707 (Stefano) 335 814 8141 (Laura).

Link:

https://associazionesanpie.wixsite.com/sanpietro

https://www.chieseromaniche.it/Schede/83-Cavallermaggiore-San-Pietro.htm

Bibliografia:

Carità G.; Genta E., Percorsi storici: studi sulla città di Cavallermaggiore, Edizioni del Comitato permanente per la tutela del patrimonio culturale, Cavallermaggiore CN, 1990

GALANTE GARRONE G. (a cura di), Hans Clemer, il Maestro di Elva, Ed. C.R.T. Torino, 2002

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

9/10/2009 – aggiorn. luglio 2014 e dicembre 2024

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Cavallermaggiore (CN) : Cappella di San Giovanni della Motta

Storia del sito:

Il termine “motta” assume significati differenti secondo le epoche e le zone, ma in generale significa collinetta, mucchio di terra, rialzo di terra, altura (artificiale) fortificata.

Sono due le proprietà ancora visitabili poste in relazione ai Cavalieri: San Bartolomeo e San Giovanni della Motta. La cascina di San Bartolomeo, seppure molto rovinata, è forse l’unico esempio di fortezza Templare esistente in Piemonte. L’antica residenza fortificata della Motta invece è meglio conservata. Fu sede fin dal 1055 di un priorato, passò poi ai Cavalieri denominati nel XII secolo “di San Giovanni di Gerusalemme”, dal XIV “di Rodi” e dal XVI “di Malta”, a causa dello spostamento del loro centro.

Descrizione del sito:

La Costruzione fortificata conserva il Palazzo della Commenda, con torre quadrata e la Cappella dei cavalieri (oggi integrata nel fabbricato agricolo), dedicata a S. Giovanni, il cui interno conserva un pregevole ciclo di affreschi eseguiti intorno al 1480 e attribuiti al Turcotto, che coprono le vele delle due volte a crociera e quattro lunette laterali e una sopra la porta d’ingresso. Nelle vele gli Evangelisti e quattro Dottori della Chiesa: sant’Agostino, di fronte Gregorio, a destra Ambrogio e a sinistra Gerolamo. Gli affreschi delle lunette sono di mano diversa e rivelano influssi differenti,: Visitazione, natività di san Giovanni Battista, circoncisione di san Giovanni, Zaccaria con l’angelo e in quella di controfacciata la Crocifissione, purtroppo mutila del volto del Cristo per caduta dell’intonaco dopo un terremoto a metà del secolo scorso. La chiave di volta è decorata con la croce di Malta. Una ghiera di un pozzo del 1463 con lo stemma dell’ordine di Malta è oggi conservata nel cortile del municipio di Cavallermaggiore

Informazioni:

In località Motta San Giovanni: lungo la strada per Scarnafigi e Saluzzo, oltrepassata Motta Gastaldi, a 4,6 km, a sinistra una carreggiabile di 1 km conduce a Motta San Giovanni. Di proprietà privata. Comune tel. 0172 381055

Link:

http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it

Bibliografia:

PERA L.; GALLETTO S.; DI RICALDONE A., La cappella gentilizia di San Giovanni della Motta Cavallermaggiore, Ed.Gribaudo, Cavallermaggiore CN, 1998

CARITÀ G., in “Gentilhuomini Christiani e Religiosi Cavalieri. Nove secoli dell’Ordine di Malta in Piemonte”, a cura di Tomaso Ricardi di Netro e Luisa Clotilde Gentile, Electa, Milano, 2000

BONINO A., Chiesa campestre di S. Giovanni della Motta S. Giovanni presso Cavallermaggiore, Tip. G. Anfossi, Torino, 1926

Fonti:

Fotografie GAT.

Data compilazione scheda:

2/10/2009 – aggiorn. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Castelnuovo di Ceva (CN) : Cappella di San Maurizio e Torre

Storia del sito:

LA CAPPELLA DI SAN MAURIZIO ha forma quadrata, edificata sembra prima del Mille, è coperta con volta a crociera gotica e aperta sul davanti, sin dall’origine a portico. In epoca successiva divenne presbiterio di un’aula rettangolare poco più larga, con la porta principale sull’asse ed una porticina sul fianco sud. La muratura mostra la grande cura, gusto, attenzione ai particolari ed esperienza delle maestranze che la costruirono. All’interno vi sono AFFRESCHI del 1459, ben conservati. La chiesa fu la vecchia parrocchiale del luogo, attualmente è la chiesa cimiteriale e fu restaurata con cura alla metà dell’Ottocento.

Al CASTELLO di Castelnuovo di Ceva, sorto nell’XI secolo, era affidato il compito di sorvegliare dall’alto la strada che dal Marchesato di Ceva scendeva a Savona. Doveva inoltre tenere i contatti con le altre fortificazioni della zona, compito comune affidato alle torri dei vari castelli che si trasmettevano l’una all’altra le segnalazioni. Fu sotto l’influenza di Ceva e vi restò fino al 1295; poi venne ceduta al comune di Asti che vi infeudò alcuni signori locali. Questi vennero privati del feudo da Ludovico d’Orléans (1495) che lo affidò ad Ettore Montajnard. Venduto, nel 1503, a Francesco della Rovere, ne entrarono in possesso, in epoche diverse, i Robba, i Del Carretto, gli Incisa, ma, abbandonato, decadde sempre più, fino alla distruzione dovuta all’incendio dell’inizio del secolo XIX.

Descrizione del sito:

LA CAPPELLA DI SAN MAURIZIO presenta una bella crociera con i costoloni impostati su cornici scolpite a treccia, architravi in pietra ben tagliati. Perfetto l’arco in pietra con grandi conci della piccola finestra del presbiterio. L’oculo in facciata è ricavato a scalpello da un’unica pietra. Tutte le superfici interne della cappella originaria sono ricoperte da AFFRESCHI, compreso il sottarco e sono stati datati verso il 1459 e attribuiti ad Antonio Dragone da Monteregale, perchè evidenziano, nei fregi, nelle forme, nei soggetti e nei colori, similitudini con quelli di Santa Croce e San Bernardo delle Forche a Mondovì e di Molini di Triora.

La lunetta della parete di fondo, che mostra cadute di intonaco, è divisa in due fasce. In quella superiore è rappresentata la Crocifissione con la Vergine, san Giovanni, e la Maddalena ai lati e ai piedi della Croce. Nella fascia inferiore, il riquadro a sinistra presenta san Maurizio a cavallo, con capelli biondi separati da un diadema, elegante armatura e vessillo crociato. Sul suo bordo bianco superiore l’iscrizio “MCCCCLVIIII” permette la datazione dell’affresco. Il riquadro a destra presenta san Michele arcangelo con armatura, abito elegante e acconciatura ricercata, che pesa le anime e trafigge un diavolo mostruoso. Una fascia decorata in basso una pittura di epoca più tarda con tre figure angeliche che sorreggono il telo della Santa Sindone.

Anche a lunetta della parete sinistra, con episodi della vita di san Maurizio è divisa in due fasce sovrapposte. In quella superiore vi è la raffigurazione della Benedizione di San Maurizio, a suggello della sua conversione al cristianesimo; in quella inferiore vi sono due riquadri: a sinistra il Giudizio e la Condanna di San Maurizio per non aver rispettato le disposizioni imperiali in conflitto con la sua fede; a destra il Martirio della legione tebea e il trasporto in cielo delle anime delle vittime da parte di due creature angeliche, in cui si vedono il santo nimbato e con diadema sull’elegante acconciatura e la cruenta e dettagliata rappresentazione della decapitazione dei soldati. Il margine inferiore è delimitato da un fregio a nastro.

Anche la lunetta della parete destra è divisa in due fasce sovrapposte e limitata inferiormente dallo stesso fregio. Nella sezione in alto è riprodotta la Natività; la parte inferiore è interrotta da una finestra ai lati della quale si sviluppano le rappresentazioni dell’Adorazione e del Corteo dei Magi abbigliati con costumi preziosi e accompagnati da un palafreniere, cavalli e dromedari.

Le vele della volta a crociera ogivale sono separate da costoloni decorati e rosone a spicchi riproducono, gli Evangelisti (con i loro simboli che sono però chiaramente visibili solo per due di loro) e i Dottori della Chiesa divisi in quattro coppie sedute su elaborati scranni: san Matteo con l’angelo e sant’Agostino; san Giovanni e san Gregorio Magno; san Luca con il bue e san Gerolamo; san Marco e San

Una bella TORRE in pietra scura, alta 25 metri, è ciò che resta, insieme ad alcuni ruderi, dell’antico castello.

Informazioni:

La cappella si trova nel cimitero. Comune tel. 0174 79039, 0174 719835

La torre si erge sul poggio a monte dell’abitato, 794 metri, a nord est del Cimitero e a poca distanza.

Links:

http://www.fungoceva.it/vallate_paesi/CASTELNUOVOmaurizio.htm

http://www.sebastianus.org/san-maurizio-a-castelnuovo-di-ceva/

https://www.italiamedievale.org/portale/la-cometa-spenta-porta-a-castelnuovo-di-ceva/

Bibliografia:

Piovano A.; Fogliato L.; Cigna G., I castelli : itinerari di poesia, storia, arte nel Cuneese di ieri e di oggi, Gribaudo, Cavallermaggiore CN, 2° ediz, 1994

Bertone, L. Arte nel Monregalese, L’artistica Editrice Savigliano CN 2002

Fonti:

Fotografie 1, 2, 3 tratte nel 2009 dal sito www.fungoceva.it.

Foto 4 dal sito www.castelnuovodiceva.com.

Foto della torre da www.turismocn.it

Data compilazione scheda:

04/01/2009 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese

Castelmagno (CN) : Santuario di San Magno

Storia del sito:

Il paese, in alta val Grana, prende il nome da un castello di forma quadrata, con quattro torrioni agli angoli, di cui rimangono poche tracce nella borgata Colletto. Il sito del Santuario, a 1760 m, collocato sulle vie di transito dei pastori, tra le valli Grana, Stura e Maira, era luogo sacro già in epoca romana dedicato a Marte, come si rileva dall’arula ritrovata alla fine del 1800 ed ora murata sul retro dell’edificio della Cappella Vecchia. Marte era considerato anche protettore degli animali.

San Magno, secondo la tradizione locale, era uno dei compagni di san Dalmazzo ed eroe della mitica Legione Tebea, morto nel 772, festeggiato il 19 agosto o, secondo studi recenti, un monaco benedettino di San Gallo in Svizzera, il cui culto, attraverso il Tirolo, si diffuse nel nord Italia ed in Piemonte dall’XI secolo, favorito dalle strutture monastiche benedettine. Il Santo, che sostituì Marte come protettore degli armenti, era molto venerato dai pastori. Agli inizi del 1400 a Castelmagno non esisteva ancora una chiesa dedicata interamente al santo; si hanno notizie di una chiesa di Sant’Ambrogio e San Magno.

Nel 1450 il sacerdote Enrico Allamandi di San Michele di Prazzo, in val Maira, fu nominato Rettore delle chiese esistenti nel territorio di Castelmagno. Si sa che il rettore nel 1475 fece edificare e decorare una cappella in stile gotico, ora detta CAPPELLA ALLAMANDI, dotata di un solo altare rivolto ad Oriente, e con una apertura chiusa da una robusta grata metallica rivolta a ponente. Le quattro lunette della volta a crociera vennero affrescate da Pietro da Saluzzo. A fianco della cappella venne eretta anche la torre campanaria, alta 18 metri.

Il crescente culto verso san Magno richiese, all’inizio del secolo XVI, l’ampliamento della cappella con una struttura antistante la precedente. Questa, ora detta CAPPELLA VECCHIA, fu eretta nel 1514 e fu dipinta, sulle pareti e sulla volta a botte, da Giovanni Botoneri di Cherasco, con la rappresentazione di un ciclo pittorico sulla vita di Gesù.

Dal 1704 al 1716 venne costruito il nuovo edificio del Santuario, edificato perpendicolarmente rispetto all’asse dell’antica chiesa. Altre opere importanti furono portate a termine nella seconda metà dell’Ottocento: nel 1845-48 fu sopraelevato il campanile; tra il 1861 e il 1886 venne edificato l’imponente porticato ai lati del Santuario; sopra le arcate vennero ricavati i locali per l’accoglienza dei pellegrini. Altri lavori di sistemazione del piazzale di fronte al Santuario, con i nuovi locali della mensa, del bar e dei servizi, sono stati eseguiti nel 1995.

Descrizione del sito:

La “CAPPELLA ALLAMANDI”, la parte più antica dell’edificio, contiene AFFRESCHI della seconda metà del XV secolo attribuiti a Pietro da Saluzzo, pittore noto sino ad alcuni anni fa come “Maestro del Villar”. Durante il restauro della cappella di San Giorgio a Villar San Costanzo in un cartiglio rivelò la sua identità: “Petrus de Salucis”. Operò nel territorio tra il 1430-40 e il 1480. Sulle lunette della volta a crociera sono raffigurati l’Eterno Padre, i quattro Evangelisti ed i quattro principali Dottori della Chiesa.

La “CAPPELLA VECCHIA” fu integralmente affrescata da Giovanni Botoneri di Cherasco nel 1514. Gli affreschi occupano 17 scomparti che narrano la condanna e la passione di Gesù a partire dal suo ingresso trionfale in Gerusalemme. Interessante è la rappresentazione dei sette martiri tebei: san Magno al centro, san Maurizio, san Costanzo, san Ponzio, san Chiaffredo, san Dalmazzo, san Pancrazio. È raffigurato anche un episodio legato a Santiago de Compostela (attraverso la valle Grana passava una via secondaria per i pellegrini verso la Spagna e verso Roma).

Descrizione dei ritrovamenti:

L’iscrizione sulla LAPIDE ROMANA, decifrata nel 1953, recita: “A Marte, Dio Ottimo e Padre, Esdulio Montano costruì un’ara, sciogliendo volentieri il suo voto”. Questo reperto fu portato alla luce nel 1894, dopo lavori fatti per abbassare il piano della cappella Allamandi; in tale occasione vennero ritrovate dodici tombe, vasi, lampade e oggetti vari, tra cui alcune monete di rame di epoca imperiale, risalenti al 250 d.C. circa.

Informazioni:

Tel. 0171 986178

Links:

http://www.sanmagno.net

http://www.ghironda.com/valgrana/immagini/smagno.htm

Fonti:

Le notizie sono state tratte dal sito www.sanmagno.net; fotografie in alto da www.ghironda.com.

Data compilazione scheda:

30/01/2006 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Castelmagno (CN) : Incisioni rupestri

Storia e descrizione del sito:

In Valle Grana, località “La Costa”, poco sopra la borgata Campo Fey a quota slm. 1624, un sito fu scoperto e studiato da Baldi nel 1991, fu discusso in Namibia dal Prof. Léo Dubal di Berna nella Conferenza Internazionale di Arte Rupestre del 11-18 agosto 1996 (Int. Conference on Rock Art Research Moving into 21st Century- Swakopmund, Namibia) e ha suscitato un vasto interesse.

“…In data 25 settembre 1991, è stato eseguito un sopralluogo in Valle Grana, località “La Costa”, poco sopra la borgata “Campo Fey” a quota slm. 1624. Il ritrovamento consiste in cinque antropomorfi (figure umane schematizzate) e una figura illeggibile. Le incisioni si presentano su due distinti massi affioranti in calcare cristallino (…) entrambi i massi sono collocati in direzione Sud e disposti quasi verticalmente sul bordo di uno spartiacque naturale (da cui il toponimo “La Costa”) che divide un’ampia zona terrazzata (in tempi passati probabilmente adibita a coltivazioni di cereali) e divisa da una ripida valle boscosa ed incolta. Geomorfologicamente si presenta di dubbia interpretazione la giacitura dei due massi se antropica o naturale.

Il masso “A” è di forma semicircolare, misura cm 80 x 320 con un spessore medio di cm 35. La superficie incisa ha un aspetto liscio e piano: molti i licheni di tipo “crostoso” di colore grigio e giallo. (…) Nella parte più ampia della superficie del masso, è inciso un interessante antropomorfo schematico sessuato, con due coppelline sotto le braccia; misura cm. 35 x 29.

Il masso “B” è di forma quasi rettangolare, misura cm 70 x 340 e le sue caratteristiche geomorfologiche sono simili a quelle del masso “A”, sulla sua superficie sono stati rilevati quattro antropomorfi schematici, di questi tre sono sessuati e due con un paio di coppelline disposte sotto le braccia.

Le incisioni sono state eseguite con tecnica a percussione e, considerata la larghezza delle incisioni ed alcune microcoppelline (piccole escavazioni a forma di coppa) sparse in prossimità degli arti, si ipotizza che l’opera sia stata eseguita tramite percussione diretta (cioè impugnando in modo diretto una punta di pietra piuttosto dura, tipo il quarzo).

Molte sono le analogie iconografiche tra gli antropomorfi della Valle Grana e altri, sparsi in diversi luoghi d’Europa. In particolar modo, gli antropomorfi nn° 8-10-11-12. Così dicasi per la tecnica esecutiva, in questo caso a percussione per tutte le figure. Interessante è constatare come la simbiosi coppelline-antropomorfi, si manifesti in alcune rocce geograficamente distanti le une dalle altre anche migliaia di chilometri.

Queste comparazioni, invitano a supporre che gli antropomorfi di Campo Fey, sono ben lungi dall’appartenere ad una espressione culturale propria di questa valle (cioè non sono stati “inventati” in questi luoghi), ma bensì sono da interpretarsi come parte integrante di un vasto substrato culturale che in un periodo cronologico (altri studiosi nel 1995 hanno inserito queste incisioni nell’Età del Bronzo – ultimo quarto del III Millennio/fine del II Millennio a.C.) non ancora ben definito, era comune non solo alle popolazioni del nostro arco alpino, ma si estendeva nella regione francese, in Linguadoca, nei Pirenei Orientali e nel Portogallo…”.

Informazioni:

Links:

http://www.valligranaemaira.it/

http://www.castelmagno-oc.com/pres_cast/sentieri/sent_cauri_RoccaLingera.htm

http://web.tiscali.it/lapiazzanew/articoli/preisto/vallegrana.htm

Bibliografia:

BALDI R., 1991-92, Antropomorfi schematici in Valle Grana – Schematic anthropomorphous Rock Art Western Alps – Italy, in Bollettino del Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo, Anno V-VI, n. 7-8

Fonti:

Immagine dal sito indicato al n° 2

Data compilazione scheda:

24/03/2005 – aggiornamento febbraio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Riccardo Baldi

Castellino Tanaro (CN) : Torre

Storia del sito:

Nel XIII secolo venne costruito a Castellino Tanaro un castello, inserito nel sistema difensivo del Marchesato di Ceva.

Il Castello appartenne ai Signori di Ceva fino al 1573; dopo vari passaggi ritornò ai Marchesi Pallavicino di Ceva nel 1665.

Del castello oggi non resta che la Torre maggiore, una delle meglio conservate della zona.

Descrizione del sito:

La Torre ha forma cilindrica, con il diametro esterno di circa m 10 ed è alta quasi m 52.

È stata costruita in pietra locale di spacco, disposta in corsi regolari. Oggi presenta numerose ed evidenti fessure verticali.

La Torre termina con un elegante coronamento formato da tre cornici di archetti pensili aggettanti l’una sull’altra.

Probabilmente era conclusa da una merlatura, di cui non è rimasta traccia.

Informazioni:

Su un’altura nei pressi dell’abitato. Comune tel. 0174 785213

Links:

http://www.comune.castellinotanaro.cn.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Castellino_Tanaro

La_torre_di_CastellinoTanaro.pdf (dal sito del Comune)

Bibliografia:

PIOVANO A., FOGLIATO L., CIGNA, I castelli, itinerari di poesia, storia, arte nel cuneese di ieri e di oggi, Ed. Gribaudo, Cavallermaggiore CN, 1976

BERTONE L., Arte nel Monregalese, L’Artistica Editrice, Savigliano CN, 2002

Fonti:

Fotografia da Wikipedia.

Data compilazione scheda:

29/08/2005 – aggiornam. luglio 2014

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G. A. Torinese

Castellinaldo d’Alba (CN) : Chiesa di San Servasio

Storia e descrizione del sito:

Il paese si stende attorno al castello, detto “degli Ainaldi” o “Damiano”, che origina al XII secolo (per la sua storia vedi sito indicato sotto), ristrutturato ampiamente nei secoli successivi, privato, visibile solo esternamente.

La chiesetta sorge su un “bric”, collinetta isolata da cui dominava le strade sottostanti. San Servasio, vissuto nel IV secolo, si era segnalato nella lotta antiariana e fu specialmente onorato a partire dai Franchi; ciò conforterebbe l’introduzione in zona del suo culto a cavallo fra VIII e IX secolo e l’inclusione della strategica posizione della sua chiesa nell’area di un patrimonio fondiario franco-alamanno. La chiesa è citata a partire dal 1399, quando Margherita, vedova di Antonio Malabaila consignore di Castellinaldo, dispone per un legato ad essa e a quella sottostante di S. Pietro “de Zurzono”, ossia “di Sorsono”. Due secoli dopo, nel 1581, la chiesa viene ornata di affreschi, quasi certamente ad opera della Comunità, senza tuttavia escludere contributi da parte signorile. Si trattava infatti di un sito pubblico. Il catasto figurato di fine ‘700 conferma l’appartenenza della chiesa al Comune. Il vescovo Broglia, in visita nel 1626, giudica che l’edificio “bene se habet”. Oltre un secolo dopo, nel 1742, la relazione sulla diocesi definisce la chiesa “molto antica” e la descrive ad una navata frammezzata da due pilastri e di forma semiovata. All’epoca la chiesa non ha ancora campanile ma è già fornita di un porticato avanti, sul quale si trova l’abitazione del “romito”.

Informazioni:

Su un poggio, via San Sevasio. Comune tel. 0173 21307

Links:

http://www.comune.castellinaldo.cn.it/ComSchedaTem.asp?Id=3809

http://www.ilmonferrato.info/cn/cstlal/cstlal1.htm

Per approfondimenti sul CASTELLO: www.comune.castellinaldo.cn.it

Fonti:

Fotografie tratte nel 2014 dal sito, non più esistente nel 2020, www.ilmonferrato.info

Data compilazione scheda:

12 novembre 2011 – aggiornam. luglio 2014 – maggio 2020

Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:

Angela Crosta – G.A.Torinese